6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: cbt

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

»Hass wird gelernt. Und wenn man Hass lernen kann, kann man auch lernen zu lieben.« Nelson Mandela

Emil ist wütend, dass er gegen seinen Willen umziehen muss. In der neuen Stadt lehnt der Jugendliche alles ab und zieht sich immer mehr zurück – bis ein Klassenkamerad ihm eine völlig neue Welt eröffnet: die Welt der rechten Musik. Die Texte voller Wut, Hass und Gewalt sprechen Emil aus der Seele. Über diesen Zugang rutscht er immer tiefer in die rechte Szene ab. Zusammen mit seinen Kameraden richtet er seine Wut gegen alle, die in seinen Augen anders und damit minderwertig sind. Seine zahlreichen Straftaten bringen ihn schließlich ins Gefängnis, was sich für Emil als große Chance erweist. Er nimmt an einem Aussteigerprogramm aus der rechten Szene teil und findet langsam den Weg zurück in die »normale« Welt. Dabei hilft ihm die Begegnung mit einer Frau, die als Kind den Holocaust überlebt hat. Die Zeitzeugin Anne erzählt Emil von ihren Erfahrungen, die sie durch jene menschenverachtende Macht der Nationalsozialisten machen musste, die Emil einmal verherrlicht hat – und öffnet ihm damit die Augen.

Ergreifend, besonders, hochaktuell – ein ehemaliger Neonazi und eine Überlebende des Holocaust erzählen sich gegenseitig ihre Geschichte

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 292

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Reiner Engelmann

HASS UND

VERSÖHNUNG

Ein ehemaliger Neonazi und eine

Holocaust-Überlebende begegnen sich

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Meinen Enkelkindern

Paul, Lior, Leonid, Milla und Henri gewidmet

Unterrichtsmaterialien zu diesem Buch sind erhältlich unter

www.schullektuere.de

Erstmals als cbt Taschenbuch November 2021

© 2021 cbj Kinder- und Jugendbuch Verlag in der

Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Uwe-Michael Gutzschhahn

Umschlaggestaltung: Geviert GbR, Grafik & Typografie, München

Umschlagmotiv: © Trevillion Images/Rekha Garton

KH · Herstellung: AS

Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach

ISBN 978-3-641-25827-6V001

www.cbj-verlag.de

Niemand wird mit dem Hass auf andere Menschen wegen ihrer Hautfarbe, ethnischen Herkunft oder Religion geboren. Hass wird gelernt. Und wenn man Hass lernen kann, kann man auch lernen zu lieben. Die Liebe ist ein viel natürlicheres Empfinden im Herzen eines Menschen als ihr Gegenteil.

Nelson Mandela

Inhalt

Vorwort

Prolog

Emil Landmann, Oktober 2015

Anne Schöps, Juni 1944

Emil und Anne

Anne und Emil – Die Begegnung

Emil – Der Umzug

Anne – Die Flucht

Emil – Die Musik

Anne – Das Waisenhaus

Emil – Die Gruppe

Anne – Das Judenhaus

Emil – Die Gewalt

Anne – Der Gestapo-Mann

Emil – Die Rechtsrockkonzerte

Anne – Die Säuberungsaktion

Emil – Die Eltern

Anne – Im Gefängnis

Emil – Der Aufmarsch

Anne – Das Ghetto

Emil – Der Gruppenzwang

Anne – Die Hoffnung und die Angst

Emil – Die Straftaten

Anne – Die Schüsse

Emil – Das Urteil

Anne – Die Befreiung

Emil – Der Ausstieg

Epilog

Glossar

Wörter und Begriffe, die im Text mit einem * versehen sind, werden im Glossar erklärt.

Vorwort

Rechtsextreme Gewalt erschüttert immer mehr unsere Gesellschaft. Seit 1990 gab es über 200 Tote durch gezielte Anschläge sowohl von Gruppen als auch von Einzeltätern. Die Gefahr, die von Rechtsextremen ausgeht, wurde vom Staat lange Zeit viel zu wenig beachtet und heruntergespielt. Während sich der Verfassungsschutz verstärkt dem Islamismus zuwandte, konnten rechte Gruppierungen ihre Taten nahezu ungehindert planen.

Die Anschläge, die verübt wurden, richteten sich in erster Linie gegen Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund. Das Attentat von Hanau ist dafür ein trauriges Beispiel.

Rechtsextreme und rechtspopulistische Gesinnung, die oft den Nährboden für solche Gewalttaten bildet, ist aber kein Phänomen, das sich nur in rechtsradikalen Kreisen finden lässt, sie reicht bis in die Mitte unserer Gesellschaft. Schlimmer noch: Sie sitzt als Partei mit einer beachtlich großen Wählerschaft in den Parlamenten. Ihre Aufgabe dort sehen die Abgeordneten nicht darin, auf demokratischem Weg um die besten Konzepte zu streiten. Das Parlament ist für sie der Ort, an dem sie die anderen Parteien vorführen wollen. Natürlich wird diese Partei keine gewaltmotivierten Straftaten begrüßen, sondern dafür immer die Unzufriedenheit weiter gesellschaftlicher Kreise mit der Politik der Altparteien als Begründung nennen.

Wer aber sind diese Menschen, die sich rechtsradikalen Gruppierungen anschließen? Was veranlasst sie dazu? Wozu sind sie bereit, wie weit gehen sie, um ihre politischen Ziele durchzusetzen? Wie weit gehen ihre Gewaltvorstellungen? Welche Funktion hat in ihren Augen Gewalt?

Emil Landmann (Pseudonym) erzählt, wie er in die rechte Szene kam. Musik hat dabei eine wichtige Rolle gespielt. Zuvor hatte es aber eine einschneidende familiäre Erfahrung gegeben, die sein Leben stark durcheinanderwirbelte.

Emil erzählt von seinen Erfahrungen mit den Kameraden in der Gruppe, er schildert die Gewalterfahrungen, die er dort erlebte, und wie er mit anderen zusammen politische Zielvorstellungen entwickelte, aufbauend auf den Ideen des Nationalsozialismus. Dabei glaubte er zu erkennen, dass diese Ziele nur mit Hilfe von Gewalt erreicht werden könnten. Darauf stellte er sich ein, dafür trainierte er.

Eine Haftstrafe, die er wegen verschiedener Straftaten verbüßen muss, sowie ein anschließendes Aussteigerprogramm aus der rechten Szene verhelfen ihm schließlich zurück in eine Welt, in der er jedoch erst wieder lernen muss, sich zurechtzufinden.

Ihm gegenüber sitzt eine Frau, Anne Schöps (Pseudonym), die als Kind den Holocaust überlebt hat. Sie erzählt Emil von ihren Erfahrungen, die sie durch jene menschenverachtende Macht der Nationalsozialisten erfahren musste, welche Emil einmal verherrlicht hat.

Die Geschichte von Emil Landmann habe ich in Teilen verfremdet. Er möchte heute unerkannt in seinem neuen sozialen Umfeld leben können.

Die Geschichte von Anne Schöps ist authentisch. Wir haben trotzdem ein Pseudonym vereinbart, damit ich die Übergänge der einzelnen Geschichten, die Emil und Anne sich wechselweise erzählt haben, freier gestalten konnte.

Reiner Engelmann, April 2020

Prolog

Emil Landmann, Oktober 2015

Emil schaute sich in dem Raum um. Klein war der. Winzig. Er fühlte sich beengt. Ein Druck in der Brust verstärkte das Gefühl noch. Sein Herz schlug bis zum Hals. Jetzt nur nicht schwach werden, dachte er, nicht aufgeben, sonst habe ich verloren, bevor es richtig losgeht. Seine feuchten Hände wischte er an den Hosenbeinen ab.

Er schaute sich um. An der linken Wand stand eine Pritsche, sonst gab es nichts. Durch das vergitterte Fenster an der Stirnseite des Raums warf die Morgensonne ein paar Strahlen auf den Boden.

Den Druck von den Fußfesseln, die ihm die beiden Polizisten eben abgenommen hatten, spürte er noch deutlich an den Knöcheln. Von den Handschellen sah er die roten Abdrücke an seinen Handgelenken. Auf der langen Fahrt von der Haftanstalt bis zu diesem Ort hatte er sich total verkrampft und die Hände nach außen gedrückt, als ob er die Fesseln zerreißen wolle. Fast taub hatten sich die Hände angefühlt. Jetzt rieb er sie, damit sie wieder durchblutet wurden und das Kribbelgefühl nachließ.

Gut, dass er hier in dieser engen Zelle nicht lange würde bleiben müssen. Eine Stunde vielleicht oder auch zwei. So hatte man ihm gesagt. Hier in der Zelle, die zum Gerichtsgebäude gehörte, musste er warten, bis der Prozess begann. Der Prozess! Gegen ihn! Lächerlich! Er, Emil Landmann, war Angeklagter!

Emil kannte die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden. Sein Anwalt hatte sie ihm Punkt für Punkt erläutert. Sein Anwalt? Nein, es war nicht sein Anwalt, das Gericht hatte ihm einen Pflichtverteidiger zur Seite gestellt. Er hatte keinen gewollt, er fühlte sich unschuldig. Und die Anklagepunkte, die man gegen ihn erhob? Er fühlte sich nicht als Angeklagter. Er sah sich als Retter!

In seinen Gesprächen mit Emil versuchte der Anwalt, eine Strategie für die Verhandlung zu entwickeln. Emil hörte ihm zu und schwieg. Sagte nichts. Weder zu den Vorwürfen noch zu den Ideen des Anwalts.

Er, Emil Landmann, hatte einen anderen Blick auf die Dinge. Er hatte das getan, was getan werden musste. Darin sah er nichts Strafbares. War es etwa strafbar, sich für sein Land einzusetzen? Für sein Land, für sein Deutschland, damit es auch weiterhin sein Deutschland bleiben konnte? Sein Deutschland sollte erhalten bleiben, nicht aussterben, nicht von den unzähligen Flüchtlingen aus verschiedenen Kulturkreisen bevölkert werden. Deutschland sollte deutsch bleiben, mit seiner deutschen Kultur. Dafür kämpfte er.

Wann würde die Tür endlich aufgeschlossen? Emil war ungeduldig. Die Zeit schien stillzustehen. In kleinen Trippelschritten lief er in der Zelle auf und ab. An den Wänden entdeckte er Schriftzeichen. Undeutlich zwar, aber bei genauem Hinsehen doch lesbar. Ein paar Namen erkannte er … Ronny … Steve … Ricky … Peter … und ganz oft FUCK! Womit hatten seine Vorgänger in diesem Raum die Wörter in die Wand geritzt? Mit den Fingernägeln? Er probierte es. Es funktionierte. Die Farbe ließ sich leicht einritzen.

Womit kann ich diese Wand verzieren?, überlegte er. Mit einem Hakenkreuz? Nein, das würde sicher schnell auffallen und man würde es gegen ihn verwenden. Er entschied sich für eine Triskele*, die war weniger bekannt. Damit konnte er sich gut identifizieren.

Nach einer gefühlten Ewigkeit wurde die Zellentür endlich aufgeschlossen. Zwei Polizisten betraten den Raum, legten ihm wieder Handschellen und Fußfesseln an.

»Muss das sein?«, fragte Emil und zeigte nach unten.

»Seitdem einer mal das Weite gesucht hat, ist es Vorschrift!«, bekam er zur Antwort.

In kleinen Schritten, links und rechts von den beiden Polizisten begleitet, wurde er durch den langen Flur in den Gerichtssaal geführt. Eine Schulklasse war offenbar auch auf dem Weg dorthin. Er wurde von den Jugendlichen angestarrt wie ein Monster. Sie hätten ihn doch auch unbemerkt vom Publikum in den Gerichtssaal führen können, fand er. Emil versuchte den Blicken auszuweichen und schaute zu Boden.

In den Zuschauerreihen saßen schon mehrere Leute, vorwiegend ältere Männer. Warum die wohl hier sind?, überlegte Emil. Was erwarten sie?

Auch ein paar Redakteure der lokalen Presse saßen auf den für sie reservierten Stühlen.

Emil wurde zu dem Platz neben seinem Anwalt geführt, die Handschellen und Fußfesseln wurden abgenommen.

Die Zuschauerreihen füllten sich mit den Schülerinnen und Schülern.

Und dann – Emil konnte es nicht fassen: seine Eltern. Sie saßen im Publikum und nickten ihm zu.

Der Staatsanwalt in schwarzer Robe betrat den Raum, nahm seinen Platz links vom Richtertisch ein, legte ein Aktenbündel vor sich auf den Tisch und blätterte darin herum, ohne ein einziges Mal aufzusehen.

Auch die Gerichtsschreiberin hatte ihren Platz eingenommen.

Emil schaute sich um. Für ihn war das alles neu. Er war noch nie in einem Gerichtssaal gewesen, nicht als Zuschauer, auch nicht als Zeuge, geschweige denn als Angeklagter.

»Noch ist Zeit zum Reden«, sagte der Anwalt neben ihm, als er merkte, dass Emil unsicher geworden war.

Doch Emil zuckte mit den Schultern. Was sollte er jetzt noch sagen? Erneut wischte er seine schweißnassen Hände an den Hosenbeinen ab. Oder sollte er doch noch reden, jetzt? Würde das noch was bringen? In seinem Kopf herrschte Chaos. Sein Anwalt bemerkte es. Emil musste sich konzentrieren, versuchen, zur Ruhe zu kommen. Er war nicht sicher, ob ihm das gelingen würde.

Die Tür hinter dem Richtertisch öffnete sich, der Richter, ein älterer grauhaariger Mann, und zwei Schöffen betraten den Sitzungssaal.

Alle im Raum erhoben sich von ihren Plätzen.

Der Richter legte ein Aktenbündel vor sich auf den Tisch, schaute in die Runde und nickte.

»Nehmen Sie bitte Platz«, sagte er mit ruhiger Stimme. »Bevor wir mit der Verhandlung beginnen«, fuhr er fort, »muss ich zunächst die Anwesenheit aller Beteiligten feststellen.«

Nacheinander rief er die Namen auf, nickte und gab schließlich dem Staatsanwalt ein Zeichen, die Anklageschrift zu verlesen.

Anne Schöps, Juni 1944

Anne rannte. Denken konnte sie nicht mehr. Nur noch rennen. Zurückschauen durfte sie nicht. Hinter ihr waren die Schüsse. Das Ziel lag vor ihr. Nur welches? Wo sollte sie hin? Sie konnte nicht denken, nicht fühlen, nur laufen. Schneller, immer schneller. In ihren Beinen spürte sie noch Kraft. Sie hörte den Ruf eines Wachpostens, dass sie stehen bleiben solle, sonst müsse er schießen, doch ihre Beine gehorchten ihr nicht. Weiterlaufen, weiterlaufen, ein Ziel suchen, ankommen, in Sicherheit sein – nur so würde sie ihre Beine wieder unter Kontrolle bekommen.

Es war Abend, die Straßen waren menschenleer. Das war gut. Die Dunkelheit bot ihr Schutz. In der Dunkelheit war sie nicht so leicht zu sehen. Sie irrte durch Straßen und enge Gassen. Wie von einer unsichtbaren Hand geführt, steuerte sie auf ein Haus zu. Sie kannte das Haus. Sie kannte auch die Menschen, die in dem Haus wohnten. Ihre Schritte wurden langsamer, am Eingang blieb sie stehen. Sie klopfte. Die Tür wurde geöffnet. Sie kannte die Frau, die im Flur stand. Ängstlich schaute sie Anne an.

»Darf ich reinkommen?«, bat Anne.

»Nein! Verschwinde! Mein Mann kommt gleich nach Hause, und wenn er dich sieht, geht er zu den Deutschen. Du weißt, was dann mit dir passiert!«

Die Frau knallte die Tür zu.

Wieder musste Anne laufen, durch Straßen und Gassen irren, ohne festes Ziel. Wo sollte sie hin? Ein Zurück gab es nicht! Sie musste etwas finden, eine Unterkunft, Menschen, die sie aufnahmen, ihr Schutz gaben. Menschen, die keine Angst vor den Deutschen hatten. Gab es das? Sie wusste es nicht, hoffte es aber. Die Hoffnung war das Letzte, was ihr blieb.

Das Gesicht einer Freundin tauchte vor ihrem inneren Auge auf. Ob sie es dort versuchen sollte? Würden sie und ihre Eltern so mutig sein, ein jüdisches Mädchen aufzunehmen?

Wieder musste sie laufen, Straßen passieren, aufpassen, nicht entdeckt zu werden, das richtige Haus finden. Doch sie kannte sich aus, fand die richtige Straße.

Dort war es! Sie hatte das Haus gefunden. Ein richtiges Wohnhaus. Ein erleuchtetes Fenster. Dahinter wohnte eine Familie. Die Familie ihrer Freundin. So etwas gab es also noch. Ein normales Leben.

Anne stand vor der Haustür. Sie hoffte. Sie klopfte. Die Tür öffnete sich. Wieder ein entsetzter Blick.

»Kann ich reinkommen?«, bat sie, nun schon zum zweiten Mal. »Ich will auch kein Essen!«

»Du kannst nicht bleiben!« Die Worte der Mutter ihrer Freundin ließen keinen Zweifel aufkommen.

Aber wenigstens durfte Anne ein paar Minuten ins Haus. Das Zimmer war noch so eingerichtet, wie sie es in Erinnerung hatte. Bilder an den Wänden, in der Mitte ein großer Tisch mit Stühlen, in der Ecke der Kamin, in dem das Feuer loderte, eine angenehme Wärme verbreitete.

Wie lange hatte sie ein solches Zimmer nicht mehr gesehen, geschweige denn darin gewohnt? Früher mal, ja, als noch Frieden war. Als noch keine Jagd auf Juden gemacht wurde.

»Kann ich zu Danielle?«, fragte sie. Wie lange hatte sie ihre Freundin nicht mehr gesehen.

»Das geht nicht, sie schläft schon«, sagte die Mutter.

»Bitte, nur ein kurzer Blick!«, flehte Anne die Frau an.

Leise öffnete die Mutter die Zimmertür. Da lag sie. Danielle. Ihre langen blonden Haare fielen über das Kissen. Eine Federdecke war über den Körper gebreitet. Danielle schlief ganz friedlich.

Wann hatte Anne zuletzt in einem solchen Bett geschlafen?

Unmissverständlich gab ihr die Mutter zu verstehen, dass sie jetzt gehen müsse. Sie versuchte Anne noch zu erklären, warum sie nicht bleiben könne. Doch das Mädchen winkte ab. Sie hatte verstanden. Es war zu riskant, eine Jüdin zu beherbergen. Was waren das nur für Zeiten?

Wieder stand sie auf der Straße, draußen in dieser feindlichen Welt. Wie konnte sie sich in Sicherheit bringen? Es musste doch einen Ort geben, an dem sie bleiben konnte!

Emil und Anne

Emil war aufgeregt. Er wischte die feuchten Hände an seinen Hosenbeinen ab. Warum hatte er sich nur auf dieses Gespräch eingelassen? Dazu noch mit einer alten Frau! Wie viele alte Frauen kannte er? Seine Oma! Mit ihr hätte er über Kochrezepte, über den Haushalt oder über das Wetter reden können. Das war ihr Alltag. Darum drehte sich ihr Leben, so weit er zurückdenken konnte.

Kannte er noch andere alte Menschen? Nicht wirklich, vom Sehen her vielleicht, aber er hatte sich nie länger mit ihnen unterhalten. Nun stand ihm so ein Gespräch bevor. Mit einer Fünfundachtzigjährigen. Sie hatte den Holocaust* überlebt, das wusste er.

Doch was bedeutet das? Wie wird sie sein?, überlegte Emil. Wird sie wie meine Oma sein, die nur noch bruchstückhafte Erinnerungen an früher hat?

Würde sich diese Frau, die er gleich traf, an mehr erinnern? Emil rechnete nach. Sie war damals noch ein Kind gewesen! Hatte sie da überhaupt noch Erinnerungen an den Krieg? Konnte das sein?

Und was sollte er ihr erzählen? Etwa von der Nazigruppe, der er einmal angehörte? Wie oft hatte er darüber schon gesprochen! In der Therapie im Gefängnis, mit dem Sozialarbeiter, der ihn später, nach seiner Entlassung, betreute. Der ihm neue Gedanken eröffnete, die ihn aus der Szene herausführten, Vorstellungen, die ihm ermöglichten, an einem neuen Wohnort, weit entfernt von seiner bisherigen Umgebung, ein anderes, neues Leben zu beginnen. Er hatte den Neustart geschafft, Altes hinter sich gelassen. Nicht mehr an der Vergangenheit gerührt. Es hatte ihn viel Kraft gekostet und manchmal ertappte er sich immer noch dabei, wie er in alte Denkmuster zurückfiel. Warum hatte er sich nun drauf eingelassen, diese Zeit wieder hervorzuholen? Gab es vielleicht Aspekte, die er bislang nicht bedacht hatte? Nein, unmöglich! Jeder Schritt, jede Handlung aus dieser Zeit war wieder und wieder beleuchtet worden. Es konnte nichts Neues mehr geben!

Oder vielleicht doch? Er hatte ja zugestimmt, mit einer Überlebenden des Holocaust zu reden. Was wusste er über diese Zeit? Das, was er in der Schule darüber gelernt hatte? Und was war mit den Argumenten, die er in der Neonazigruppe gehört und an die er geglaubt hatte? Nein, das waren keine Wahrheiten gewesen, die dort verbreitet wurden. Von den Leuten wurde der Holocaust grundsätzlich geleugnet.

Emil hatte sich diesen Holocaust überhaupt nicht vorstellen können. Wie sollte das geschehen sein? Wo sollte das gewesen sein? In Konzentrationslagern? Wie sollte er sich die vorstellen? Etwa so, wie er sie in der Schule in Filmen gesehen hatte? Waren das etwa echte Dokumentationen oder nur Szenen, die für Spielfilme gebraucht wurden? So hatten es ihm seine Kameraden erklärt. Und wie hätte man so viele Menschen umbringen können? Das waren seine Fragen! Und dann sollten das auch noch Deutsche gewesen sein? Deutsche als Täter, als Mörder? Nein, das war für ihn unvorstellbar.

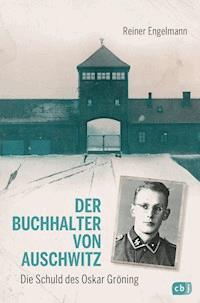

Doch er hatte dazugelernt, später, als er die Gruppe verlassen hatte. Er wusste von Auschwitz, von Dachau und von Buchenwald. Aber eine Vorstellung, wie es in diesen Konzentrationslagern zuging, hatte er immer noch nicht.

Was würde Emil von der Frau zu hören bekommen? Würde sie ihm Vorwürfe machen, sich in eine Ideologie verrannt zu haben, die sie selbst erlebt hatte? Nein, Vorwürfe würde er keine zulassen, dann würde er das Gespräch abbrechen. Sofort! Er war ja raus aus der Szene, hatte mit diesem Gedankengut abgeschlossen. So viel stand für ihn fest.

Doch es gab etwas, das ihn neugierig machte auf das Gespräch mit der Frau. Noch nie hatte er einen Menschen getroffen, der über seine persönlichen Erfahrungen mit dem Holocaust erzählte. War es ihre Bereitschaft, mit ihm zu reden? Vielleicht …

Schnell wischte er sich noch einmal die Hände an den Hosenbeinen trocken, ehe er anklopfte und den Raum betrat, in dem seine Gesprächspartnerin auf ihn wartete.

Warum soll ich nur mit einem reden?, fragte sich Anne Schöps, und dann auch noch mit einem Geretteten? Wie gerne würde sie mit zwanzig jungen Männern und Frauen reden, die noch in der rechten Szene aktiv waren. Denen würde sie gern ihre Geschichte erzählen, ihnen sagen, wie die Welt aussah, als der an der Macht war, den sie heute noch immer verehrten. Die einen hatten sich sein Gedankengut zu eigen gemacht, folgten immer noch seiner Rassentheorie, hielten Reden, als wollten sie die Vergangenheit in die Gegenwart hinüberretten. Andere hatten ihn sich als sichtbare Symbole in die Haut gestochen, manchmal als Zahlenkombination wie »18«* oder »88«*, als Hakenkreuz* oder mit anderen Zeichen, mit denen sie sich gut identifizieren konnten.

Fast wie damals, kam es Anne vor, wenn sie heute solche Bilder sah. Lautstarke und aufwiegelnde Reden auf der einen Seite, Fahnen schwingende oder den rechten Arm zum Gruß hebende Menschenansammlungen auf der anderen. Ob alle verstanden hatten, was die Redner von sich gaben? Ach, das Jubeln war ja so einfach, warum sollten die Zuhörer sich Gedanken machen? Das war früher so gewesen und so war es auch heute noch.

Anne Schöps wollte an diesem Tag nicht nur ihre Geschichte erzählen, sie wollte vor allem zuhören, versuchen zu verstehen, was einen jungen Mann dazu bringt, nicht bloß in die rechte Szene abzudriften, sondern sich dort auch noch zu engagieren, sich aktiv an der Umsetzung der Vorstellungen zu beteiligen.

Anne Schöps wusste aus ihrer jahrelangen beruflichen Erfahrung als Lehrerin: Kein Mensch wird als Nazi geboren! Der Weg dorthin führt über viele verschiedene dunkle Pfade.

Nach einem zaghaften Klopfen an die Zimmertür und ihrer Aufforderung, einzutreten, stand Emil auf einmal vor ihr. Er war mindestens zwei Köpfe größer als sie, breitschultrig, sein langes, blondes Haar hatte er hinten zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Zur Begrüßung reichten sie sich die Hand. Emil merkte, dass diese alte Frau, die da klein und zierlich vor ihm stand, einen sehr festen Händedruck hatte.

Anne und Emil – Die Begegnung

Sie nahmen in dem lichtdurchfluteten Erker des Zimmers, wo Anne Schöps auf Emil gewartet hatte, in ausladenden Polstersesseln Platz. Platz nehmen, dachte Emil, das ist das richtige Wort, als er in dem Sitzmöbel versank. Hier konnte man sich nicht einfach setzen wie auf einen Stuhl oder auf eine Bank. Dieser Sessel nahm einen auf, füllte einen mit seinem ganzen Umfang aus. Es fühlte sich bequem an. Anne setzte sich ihm gegenüber. Eine weitere Person von ihrer Statur hätte dort locker auch noch Platz gefunden.

Sie hatte sich auf den Besuch vorbereitet, das sah Emil sofort. Auf dem runden Tisch zwischen ihnen standen eine Teekanne und zwei Tassen, eine Flasche Mineralwasser und zwei Gläser sowie ein Teller mit verschiedenen Sorten von Keksen.

Emil schaute sich in dem Raum um. Schwere, alte Möbel standen da, links eine Vitrine mit Intarsien, gegenüber an der anderen Wand ein wuchtiger Schrank mit Schnitzereien, daneben ein Bücherregal mit in Leder gebundenen Büchern. Er kannte sich zu wenig aus, um die Möbel einer bestimmten Epoche zuordnen zu können. Sie entsprachen nicht seinem Geschmack, doch sie passten in diesen Raum.

»Zu Hause bin ich anders eingerichtet«, begann Anne Schöps das Gespräch, »wir sind hier in einem Gästehaus der katholischen Kirche. Ich bin öfter hier, zusammen mit anderen Frauen und Männern, die den Holocaust überlebt haben. Vormittags kommen Schulklassen aus der Region und wir erzählen den Schülerinnen und Schülern unsere Geschichte. Wir sind die Letzten, die das noch können. Wir müssen den jungen Leuten erzählen, wie das früher war, als dieser Adolf Hitler* regierte. Wie es uns damals ging, was wir erleben mussten, wie wir überlebt haben. Doch es war ja nicht nur dieser eine Mann, der sich als der große Führer hervortat, es gab viele, die ihm entweder gedankenlos gefolgt sind oder seine Ideen so gut fanden, dass sie auch selbst über Leichen gingen. Das muss man wirklich so sehen: Sie gingen über Leichen.«

Emil wurde ganz verlegen, er konnte seine Gesprächspartnerin nicht mehr anschauen. Wollte sie ihm damit etwas sagen? Ahnte sie schon, dass er einmal ähnliche Ansichten gehabt hatte? Dass er auch, wenn die Zeiten anders gewesen wären, über Leichen gegangen wäre?

Wie weit war er in seiner aktiven Zeit als Neonazi* davon entfernt gewesen, über Leichen zu gehen? Hätte er es getan, wenn es von ihm verlangt worden wäre? Für ihn waren das jetzt reine Spekulationen. Doch er wusste, dass es Kameraden gab, die im Ausland in Trainingslagern Schießübungen machten. Und er, Emil, hatte sich mitreißen lassen, war dabei gewesen, war mitgefahren, wann immer er konnte. Es hatte ihm gefallen, er war überzeugt gewesen, dass ihr Handeln wichtig war. Wichtig für die gemeinsame Sache. Über diese gemeinsame Sache hatte er damals nachgedacht und dann die Entscheidung getroffen. Nur den Eltern hatte er etwas vorlügen müssen, sonst niemandem.

»Bist ein guter Schütze!«, munterten die Kameraden ihn auf. Schon seit den ersten Schießübungen war er zufrieden mit seinen Leistungen gewesen. Er hatte sich konzentriert und fast jedes Mal ins Schwarze getroffen. Das Schwarze war ein Kreis auf der Brust eines menschlichen Umrisses, genau an der Stelle, wo das Herz ist.

Unsicher schweifte sein Blick mal durch das Zimmer und mal nach draußen, wo der Wind durch die Kronen der Kastanienbäume blies.

Ob sie sauer auf mich ist oder böse?, überlegte Emil. Er war ja schließlich auch ein großer Anhänger von den Ideen Adolf Hitlers gewesen. Wie oft hatte er sich seine Reden angehört, war innerlich mitgegangen, hatte Gänsehaut bekommen, wenn die Massen dem Führer zujubelten. Damals hätte er sicher mittendrin gestanden, oder, noch besser, sich in eine führende Funktion hochgedient. Da war er ganz sicher. In seiner aktiven Zeit in der Gruppe hatte er oft gedacht, dass ein solcher Führer dem Land auch heute guttun würde. So einer würde wieder Ordnung schaffen. Doch was wäre das für eine Ordnung gewesen?, ging es ihm jetzt durch den Kopf.

Soll ich Frau Schöps direkt fragen, ob sie über meine frühere Einstellung böse ist?, überlegte er. Und dann kam die Frage auch schon über seine Lippen. Er brauchte einfach Klarheit.

»Nein«, lachte Anne, »du bist ja schon ein Geretteter. Du hast offenbar erkannt, dass diese Vorstellungen, wie sie immer noch in vielen Köpfen sind, in die Irre führen. Nein, ich bin weder böse noch sauer, das führt ja auch nicht weiter. Nur kann ich mir oft nicht erklären, was Menschen dazu treibt, so hasserfüllt über andere Menschen zu reden, sie auszugrenzen, nur weil sie anders sind, anders aussehen, einer anderen Religion angehören, andere Vorstellungen vom Leben haben.«

»Das stimmt«, pflichtete Emil ihr bei, »ich war so einer, ein Mensch voller Wut und Hass. In allen Fasern meines Körpers habe ich das gespürt. Lange Zeit wusste ich nicht, wo das herkam. Manchmal überkam mich einfach eine Wut, wenn ich fröhliche Menschen gesehen habe, ein andermal waren es Ausländer, die mich zum Kochen brachten, obwohl die mir gar nichts getan hatten. Es genügte, dass sie Ausländer waren. Viele von ihnen waren deutsche Staatsbürger, nur wusste ich das damals nicht. Für mich sahen sie einfach nur fremdländisch aus und gehörten deswegen zu den Ausländern.

Für meine frühere Gruppe, in der ich aktiv war, war vollkommen klar, dass diese Ausländer hier nichts zu suchen hatten. Das ist doch unser Land, unser Deutschland, ein Land nur für Deutsche, nicht für die ganzen Fidschis, die hier sind. So haben wir sie genannt: Fidschis. Wir haben uns an dem Gedanken hochgeschaukelt, dass das alles Kriminelle sind, dass sie sich an deutsche Frauen ranmachen, dass sie Wohnungen und Arbeitsplätze in Beschlag nehmen, die ihnen nicht zustehen, und vor allem vom Staat jede Menge Kohle bekommen, um hier gut leben zu können. Dann waren da aber auch noch andere, Behinderte zum Beispiel, warum sollte man so viel Geld für ein wertloses Leben ausgeben? Und außerdem noch die ganze Lesben- und Schwulenszene – nein, unser Land sollte sauber sein, nicht im Chaos versinken. Das waren, ganz grob gesagt, meine und unsere Vorstellungen.

Und weil der Staat zum Beispiel gegen diese Asylantenschwemme nichts unternahm, sondern sie auch noch unterstützte, mussten wir etwas unternehmen. Und das haben wir ja auch getan, bis …« Abrupt brach er ab. Die Erinnerungen an seine Taten kamen plötzlich wieder hoch. Das verunsicherte ihn, weil ihm gegenüber eine Frau saß, der man früher, als sie jung war, als sie sich auf ihr Leben freuen wollte, vermutlich Furchtbares angetan hatte. Er kannte ihre Geschichte noch nicht, wollte sie aber unbedingt hören.

Anne schien ihn zu verstehen.

»Was wollen wir uns erzählen, was soll ich erzählen, was bist du bereit, mir anzuvertrauen?« Anne Schöps sah ihn an. »Bevor wir beginnen, sollten wir aber noch etwas klären: Ich sage die ganze Zeit schon ›Du‹ zu dir, obwohl ich nicht weiß, ob das in Ordnung ist.«

Emil lächelte. »Doch, das ist für mich vollkommen in Ordnung. Zu Ihnen möchte ich jedoch weiter ›Sie‹ sagen, das finde ich für mich besser. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen und ihm zugehört, der früher so schlimme Sachen erlebt hat, Sachen, von denen ich zwar gehört habe, die ich mir aber nie vorstellen konnte. Hunderttausende oder gar Millionen von Menschen sollen vergast worden sein! Wie soll das funktioniert haben? Wer waren diese Menschen? Waren es Juden? Waren es Deutsche? Waren es Polen? Und wer hat das getan? Deutsche? Keine Ahnung!«

Erwartungsvoll schaute Emil zu Anne. Würde sie ihm seine Fragen beantworten können?

»Wenn ich ganz ehrlich bin«, sagte Anne, »würde ich gerne von dir erfahren, wie es dazu kam, dass du in diese rechte Szene gekommen bist. Ich hab immer gedacht, dass die Zeit des Nationalsozialismus in der Schule nicht ausreichend behandelt wurde. Aber ich denke, das kann nicht der einzige Grund sein, wenn es denn überhaupt einer ist. Würdest du mir erzählen, wie dein Weg in die Szene war?«

Emil nickte. Obwohl er sie noch nicht lange kannte, vielleicht gerade mal eine halbe Stunde, hatte er das Gefühl, ihr vertrauen zu können.

»Es ist aber eine lange Geschichte«, beugte Emil schon einmal vor, »eine Geschichte, die vor vielen Jahren begann und von der ich nicht wusste, wohin sie mich führen würde.«

»Niemand kann in die Zukunft sehen, manche Dinge entwickeln sich einfach«, antwortete Anne, »aber wir müssen ständig darauf achten, wohin uns unser Weg führt.«

Sie goss beiden Tee ein, trank einen Schluck, lehnte sich zurück und war bereit, Emil zuzuhören.

Emil – Der Umzug

»Angefangen hat alles während meiner Schulzeit«, begann Emil. »Dreizehn Jahre war ich damals. Die siebte Klasse hatte ich mit einem mittelmäßigen Zeugnis abgeschlossen, aber meine Versetzung in die achte war nicht gefährdet. Dafür hatte ich, besonders im zweiten Schulhalbjahr, gesorgt, nachdem das Zwischenzeugnis noch ganz anders aussah. Ich wollte in meiner Klasse bleiben, wenn es ging, bis zum Abitur.«

Dort hatte er seine Freunde, mit denen er sich häufig auch außerhalb der Schulzeit traf. Er war im Fußballverein, trainierte regelmäßig und seit einiger Zeit wurde er auch für anstehende Spiele aufgestellt. Es war eine ganz besondere Zeit für ihn gewesen. So vieles war neu und aufregend, wollte erobert und erprobt werden, gerade auch gegen den Willen der Eltern. Freunde wurden auf einmal ganz wichtig. Das hatte er oft so empfunden. Viel Quatsch hatten sie zusammen gemacht, ihre Kräfte gemessen, sich in albernen Vorstellungen gegenseitig übertrumpft, die ersten Zigaretten hatten sie probiert und das erste Bier getrunken. Und die Zeit, in der Mädchen einfach nur blöd waren, war auch vorbei. Die Jungs hatten gegenseitig damit angegeben, wer mit welchem Mädchen schon mal geknutscht hatte, aber eine feste Freundin hatte noch keiner von ihnen. Außer Emil, aber das war ja nur von kurzer Dauer gewesen. In seiner Parallelklasse gab es eine Carmen, in die er total verknallt war. Er hatte keine Ahnung, warum dieses Gefühl so plötzlich da gewesen war, er kannte sie schon die ganze Schulzeit und nie war sie ihm irgendwie aufgefallen, bis zu dem Tag, als sie an der Bushaltestelle auf ihren Bus warteten. Mit einem Schlag war alles anders gewesen. Er sah sie, wollte etwas sagen, brachte aber keinen Ton raus. Was war los mit ihm? Wo war seine Selbstsicherheit, sein Selbstbewusstsein geblieben? Waren seine Hirnwindungen verstopft? Zum ersten Mal sah er sie nicht so wie immer oder wie irgendein anderes Mädchen, sondern wie ein attraktives Mädchen, das ihm gefiel. Sie hatte eine gute Figur, lange blonde Haare, volle Lippen. In ihm regte sich etwas. Ein Gefühl, das er bislang so nicht gekannt hatte.

Emil lächelte bei der Erinnerung an Carmen.

Auch wenn er sie später mal traf, wusste er nie, wie er sich ihr gegenüber verhalten sollte, was er ihr sagen könnte. Er war total verlegen gewesen. Carmen rettete ihn. Sicher hatte sie gemerkt, dass er sie mochte, kam eines Tages, genau an der Bushaltestelle, wo er zum ersten Mal dieses Schmetterlingsgefühl gespürt hatte, auf ihn zu, nahm ihn in den Arm und flüsterte in sein Ohr: »Du bist ganz süß!« Dann schaute sie ihm in die Augen, ihr Kopf bewegte sich auf seinen zu, ihre Lippen berührten seinen Mund. Was für ein Gefühl! Der erste Kuss! Kurz nur, aber immerhin, sie hatte ihn geküsst!

Verlegen räusperte sich Emil.

»Ich erzähle das, weil ich glaube, dass diese Zeit mit meinen Freunden und besonders auch die mit Carmen ganz wichtig war. Das war meine neue Welt. Zuvor hatte die Familie im Mittelpunkt gestanden, das war immer eine sichere Sache gewesen. Glaubte ich zumindest. Sie war der Rückzugsort zum Auftanken, dort gab es Verlässlichkeit und Sicherheit. Ich konnte mich über meine Familie auch gar nicht beklagen, zumindest bis zu dem Zeitpunkt nicht. Ob meine Eltern Probleme miteinander hatten, wusste ich nicht. Sie haben es meiner Schwester und mir gegenüber nie gezeigt. Gut, es gab einige Situationen, die wir als Kinder nicht durchschauten. Hatten sie nur miteinander gestritten oder steckte mehr dahinter?

Doch ich hatte alles, was ich brauchte. Alles andere war mir ziemlich egal. Hauptsache, meine Eltern kriegten sich wieder ein. Ich wurde auch nie geschlagen, das gab es einfach nicht.«

Hannover, der Stadtteil, in dem er wohnte, die Schule, die Freunde, die Orte, an denen er sich mit ihnen traf, der Fußballverein, die Familie, das war sein Zuhause gewesen. Hier hatte er sich geborgen gefühlt.

So hätte es bleiben können. Bis er erwachsen war.

Doch es blieb nicht so!

Emil stand auf, lief ein bisschen im Zimmer hin und her, ehe er sich wieder im Sessel niederließ und weitererzählte.

»Als ich am letzten Schultag vor den Sommerferien nach Hause kam, war Papa schon da. Das war ungewöhnlich, weil er sonst immer erst abends von der Arbeit nach Hause kam, manchmal sogar sehr spät. Irgendwie herrschte eine merkwürdige Stimmung im Wohnzimmer, als ich reinkam. Das merkte ich sofort. Mama und Papa haben mich auch nicht angeschaut, sich mit mir nicht über den Ferienbeginn gefreut. Sie haben einfach nur dagesessen, Papa mit ganz ernster Miene, Mama mit roten Augen. Hatte sie geweint? Hatten die beiden wieder Streit? War etwas Schlimmes passiert? Vielleicht mit Opa? War er im Krankenhaus? Oder gar gestorben? Tausend Gedanken jagten mir durch den Kopf, als ich die beiden so dasitzen sah. Oder wollten sie sich trennen? Hatte Papa eine Freundin, Mama einen Freund? Noch ahnte ich nichts.

In den Jahren davor war es immer anders gewesen. Es wurden nie große Urlaubspläne geschmiedet, meist fuhren wir spontan mit unserem Wohnmobil los, irgendwohin, wo es uns gefiel. Immer Richtung Süden. Süden, das war das Einzige, was feststand.

Ich wollte schon wieder gehen, die beiden allein lassen, als Papa sagte: ›Emil, setz dich mal zu uns, wir müssen reden!‹

Das klang überhaupt nicht gut. Einen solchen Satz hatte ich von ihm noch nie gehört. Und wie er ihn aussprach – so ernst.«

Mit seinem Rucksack zwischen den Beinen hockte sich Emil auf den einzig freien Sessel und schaute nach rechts und links zu Papa und Mama. Warum sagten sie nichts? Warum ließen sie ihn so zappeln? Er konnte ihr Schweigen kaum ertragen. War es so schlimm, was sie ihm zu sagen hatten? Sein Herz pochte wie wild.

Papa räusperte sich, bevor er mit belegter Stimme etwas von sich gab, das Emil nicht gleich verstand.

»Wir müssen hier wegziehen!«

Emil schüttelte sich, ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken. Er rieb sich mit beiden Händen die Ohren, weil er glaubte, sich verhört zu haben.

Wie bitte? Wegziehen? Wie ein vielfaches Echo hallte das Wort in seinem Kopf wider. Was sollte das heißen: wegziehen? War der Mietvertrag für das Haus gekündigt worden? Mussten sie sich im Stadtviertel ein neues Zuhause suchen?

Alles drehte sich vor seinen Augen. Deshalb verstand er auch Papas Erklärung nicht, dass seine Firma ihm die Leitung der Entwicklungsabteilung für neue Fahrzeuge in Stuttgart angeboten hätte. Dazu noch ein Haus für die ganze Familie. Papas Sätze flatterten wie Vögel durch das Wohnzimmer. Ab und zu konnte Emil einzelne Wörter auffangen, doch er verstand weder ihren Sinn noch den Zusammenhang. Stuttgart? Was war mit Stuttgart? Entwicklungsabteilung … großes Haus … ganze Familie.

»Heißt das, wir müssen von hier weg, ganz weg, nach Stuttgart?«, fragte Emil.

Zuerst nickte Papa nur, dann erklärte er, seine Arbeitsstelle in Hannover werde wegrationalisiert, doch die Firma wolle auf seine Kompetenz nicht verzichten. Daher hätten sie ihm die Stelle in Stuttgart angeboten. Abschließend entschieden sei noch nichts, aber man erwarte bald seine Antwort.

Emil verstand das nicht. Weggehen? Von Hannover weggehen? Niemals!