9,49 €

Mehr erfahren.

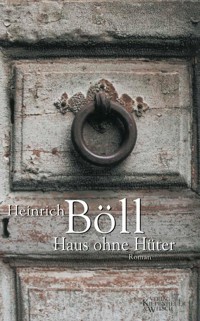

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Zwei Schulfreunde, zwölfjährig und vaterlos, stehen im Mittelpunkt dieser Geschichte aus der frühen Nachkriegszeit. Heinrich und Martin wachsen ohne Väter auf, denn diese sind nicht aus dem Krieg zurückgekehrt. Ihre Lebensumstände sind grundverschieden, und doch teilen sie prägende Erfahrungen.Heinrich wächst in ärmlichen Verhältnissen auf und muss früh Verantwortung übernehmen. Seine Mutter lebt in wechselnden »Onkel-Ehen«, worunter Heinrich sehr leidet. Martins Mutter dagegen ist die vermögende Witwe eines anerkannten Dichters, materielle Sorgen kennen die beiden nicht. Doch fühlt sich Martin oft alleingelassen und ahnt, dass seine Mutter trotz des Wohlstands Mangel leidet.Einfühlsam und genau beschreibt Böll den Alltag der beiden Freunde aus wechselnder Perspektive und richtet dabei sein Augenmerk auch auf die Nöte der beginnenden Pubertät. Mit den Schicksalen der Söhne und ihrer Mütter zeichnet er ein Bild der Kriegsgeneration und der frühen Nachkriegszeit, das exemplarische Geltung hat.Bei der Erstveröffentlichung hieß es in der »Deutschen Zeitung«, dem Roman gehe es »um traditionelle Bindungen, deren Verfall selbst die Mütter nicht mehr aufhalten können. Gegen das nervöse Glitzern des neuen Wohlstands erhebt sich das dunkle Gefühl, daß die Welt ebenso fragwürdig sei wie zuvor. Böll gehört zu den wenigen Schriftstellern, die hinter dem vordergründigen Lächeln dieser Epoche von Unruhe um den Menschen bewegt sind.« Informieren Sie sich auch über das größte editorische Unternehmen in der Geschichte des Verlags Kiepenheuer & Witsch: Heinrich Böll, Werke 1 - 27 Kölner Ausgabe

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 476

Veröffentlichungsjahr: 2009

Ähnliche

» Buch lesen

» Informationen zum Autor (Klappentext)

» Lieferbare Titel / Lesetipps

» Impressum

[Menü]

Haus ohne Hüter

(1954)

[Menü]

I

Wenn die Mutter in der Nacht den Ventilator laufen ließ, wurde er wach, obwohl die Gummiflügel dieser Luftmühle nur ein weiches Geräusch erzeugten: fluppendes Surren und manchmal ein Stocken, wenn die Gardine zwischen die Flügel geriet. Dann stand die Mutter auf, zog leise fluchend die Gardine aus dem Getriebe und klemmte sie zwischen die Türen des Bücherschranks. Aus grüner Seide war der Schirm von Mutters Stehlampe: wasserhelles Grün, gelb unterstrahlt, und das Glas roten Weins, das auf dem Nachttisch stand, erschien ihm fast wie Tinte: dunkles, träge aussehendes Gift, das die Mutter in kleinen Schlucken nahm. Sie las und rauchte und nahm nur selten einen Schluck Wein.

Er beobachtete sie durch die halbgeöffneten Lider hindurch, rührte sich nicht, damit sie nicht aufmerksam auf ihn werde, und verfolgte den Zigarettenqualm, der sich zum Ventilator hinzog: weiße und graue Rauchschichten, die vom Sog erfaßt, zerkleinert und von den weichen grünen Gummiflügeln hinausbefördert wurden. Der Ventilator war groß wie die Ventilatoren in den Warenhäusern, friedlicher Surrer, der die Luft im Zimmer in wenigen Minuten reinigte. Dann drückte die Mutter auf den Knopf, der neben ihrem Bett an der Wand war, dort, wo das Bild des Vaters hing: lächelnder junger Mann mit Pfeife im Mund, viel zu jung, um der Vater eines elfjährigen Jungen zu sein. Der Vater war so jung wie Luigi im Eissalon, so jung wie der ängstliche kleine neue Lehrer; viel jünger als die Mutter war er, die so alt war wie die Mütter anderer Jungen. Der Vater war ein lächelnder Jüngling, der seit einigen Wochen auch in seine Träume kam, anders als er auf dem Bild war: traurig zusammengesackte Gestalt, die auf tintigem Klecks wie auf einer Wolke saß, ohne Gesicht, und doch weinend wie einer, der schon Millionen Jahre wartet, in Uniform ohne Rangabzeichen, ohne Orden, plötzlich in seine Träume eingebrochener Fremdling, der anders war, als er ihn sich gewünscht hatte.

Wichtig war, still zu halten, kaum zu atmen, die Augen nicht zu öffnen, denn dann konnte er an den Geräuschen im Hause erkennen, wie spät es war: war von Glum nichts mehr zu hören, dann war es halb elf, war von Albert nichts mehr zu hören, war es elf. Meistens aber hörte er Glum noch im Zimmer darüber: den schweren ruhigen Schritt, oder Albert, der im Zimmer nebenan bei der Arbeit leise pfiff, und oft kam Bolda noch spät die Treppe herunter, um sich unten in der Küche etwas zu brutzeln: schlurfende Schritte, zaghaft angeknipstes Licht, und doch begegnete sie meistens der Großmutter, und deren dunkle Stimme sagte dann in der Diele: »Na, du gierige Schlunze, machst dir mitten in der Nacht noch was zurecht - brätst du, fummelst du, kochst du dir noch irgendeinen Dreck?« Dann lachte Bolda mit ihrer schrillen Stimme: »Ja, du verfressenes Aas, ich hab' noch Hunger, magst du was mit?« - Wieder schrilles Lachen bei Bolda und ein dumpfes, viel Ekel ausdrückendes Bäh der Großmutter. Oft auch tuschelten die beiden nur, und er hörte nur hin und wieder ein Lachen: grell von Bolda, dunkel von der Großmutter. -

Glum aber, der oben auf und ab ging, las in seinen merkwürdigen Büchern: DOGMATIK und MORALTHEOLOGIE. Punkt zehn löschte er das Licht, ging ins Badezimmer oben, wusch sich - Rauschen des Wassers und der Puff, wenn die Stichflamme die vielen Flämmchen des Gasboilers entzündete, dann kehrte Glum in sein Zimmer zurück, löschte das Licht und kniete im Dunkeln vor seinem Bett nieder, um zu beten. Er hörte genau, wenn Glum die schweren Knie auf den Boden setzte, und wenn es in den anderen Räumen still war, hörte er ihn oben murmeln: lange murmelte Glum dort oben im Dunkeln. Und wenn Glum dann aufstand und die Stahlfedern der Matratze quietschten, dann war es genau halb elf. Alle im Hause - außer Glum und Albert - waren unregelmäßig in ihren Gewohnheiten: Bolda konnte noch nach Mitternacht herunterkommen, um sich in der Küche Schlaftee zu kochen, Hopfenblätter, die sie in einer braunen Papiertüte bereithielt; und die Großmutter ging manchmal noch nachts, wenn die Uhr schon lange eins geschlagen hatte, in die Küche, machte sich einen ganzen Teller voller Fleischbrote und ging mit einer Flasche Rotwein unter dem Arm in ihr Zimmer zurück. Mitten in der Nacht auch konnte ihr plötzlich auffallen, daß ihre Zigarettendose leer war - eine hübsche hellblaue Porzellandose, in die sie zwei Zwanzigerpackungen entleeren konnte. Dann ging sie - leise vor sich hinfluchend - im Hause herum und suchte Zigaretten: schlurfende Riesengroßmutter mit ganz hellem, blondem Haar und rosigem Gesicht, die zuerst zu Albert ging: nur Albert rauchte Zigaretten, die ihrem Geschmack entsprachen. Glum rauchte nur Pfeife, und Mutters Marke mochte die Großmutter nicht - »schwacher Weiberdreck - oh, mir wird schon schlecht, wenn ich die Strohdinger sehe -«, und Bolda hatte immer nur ein paar halbzerdrückte, fleckige Zigaretten im Schrank, mit denen sie den Briefträger beglückte und den Mann vom Elektrizitätswerk, Zigaretten, die Großmutters Spott herausforderten. »Sehen aus, als hättest du sie aus Weihwasser gefischt und getrocknet, alte Schlunze - Nonnenzigaretten, bäh«, und manchmal waren gar keine Zigaretten im Haus, und Onkel Albert mußte sich mitten in der Nacht ankleiden, mit seinem Auto in die Stadt fahren, um Zigaretten zu holen, oder Albert und die Großmutter suchten Fünfzigpfennig- und Markstücke zusammen, und Albert mußte am Automaten welche ziehen. Dann beruhigte sich die Großmutter nicht, wenn sie zehn oder zwanzig Stück bekam - fünfzig mußten es sein, knallrote Pakkungen, auf denen TOMAHAWK stand, REIN VIRGINIA, sehr lange, ganz schneeweiße, sehr starke Zigaretten. - »Oh, sie müssen aber frisch sein, lieber Junge« - und sie umarmte Albert im Flur, wenn er zurückkam, küßte ihn und murmelte: »Wenn du nicht wärst, mein Junge - wenn du nicht wärst -, ein Sohn könnte nicht besser sein.«

Dann endlich ging sie in ihr Zimmer, aß ihre Brote, dick mit Butter und Fleisch belegte große Weißbrotschnitten, trank ihren Wein und rauchte.

Albert war fast so regelmäßig wie Glum: ab elf war bei Onkel Albert Ruhe - alles, was nach elf im Hause geschah, ging aufs Konto der Weiber: Großmutter, Bolda und Mutter. Die Mutter stand nur selten auf, aber sie las lange und rauchte leichte, ganz flache Zigaretten, die sie aus einer gelben Packung nahm. MOSCHEE - REIN ORIENT stand darauf, und sie trank ganz selten einen Schluck Wein und stellte alle Stunden den Ventilator an, um den Rauch aus dem Zimmer zu pumpen. Oft aber war die Mutter weg, oder sie brachte abends Besuch mit, und er wurde dann in Onkel Alberts Zimmer hinübergetragen und stellte sich schlafend. Er haßte Besuch, obwohl er gern in Onkel Alberts Zimmer schlief. Es wurde so spät, wenn Besuch da war: zwei Uhr, drei Uhr, vier Uhr nachts, oft wurde es fünf, und Onkel Albert verschlief sich dann morgens, und es war niemand da, der mit ihm frühstückte, bevor er zur Schule mußte: Glum und Bolda waren dann schon weg, die Mutter schlief immer bis zehn, und die Großmutter stand nie vor elf auf.

Obwohl er sich immer vornahm, wach zu bleiben, schlief er meistens wieder ein, kurz nachdem der Ventilator ausgeschaltet worden war. Aber wenn die Mutter lange las, wurde er ein zweites, ein drittes Mal wach, besonders, wenn Glum vergessen hatte, den Ventilator zu ölen: dann kreischte er bei den ersten Umdrehungen, krakelte sich mit langsamen Bewegungen in Geschwindigkeiten hinauf, wo er glatter und ohne Geräusch lief, aber von den ersten kreischenden Umdrehungen wurde er sofort wach und sah die Mutter so liegen, wie er sie beim ersten Male gesehen hatte: mit aufgestütztem Arm lag sie da und las, die Zigarette in der linken Hand, und der Wein im Glas war nicht weniger geworden. Manchmal las die Mutter auch in der Bibel, oder er sah das kleine, in braunes Leder gebundene Gebetbuch in ihrer Hand, und aus Gründen, die ihm nicht klar wurden, schämte er sich dann, versuchte einzuschlafen oder hustete, um sich bemerkbar zu machen. Dann war es spät, und alle im Hause schliefen. Die Mutter sprang sofort auf, wenn er hustete, und kam an sein Bett. Sie legte die Hand auf seine Stirn, küßte ihn auf die Wange und fragte leise: »Dir fehlt doch nichts, mein Kleiner?«

»Nein, nein«, sagte er dann, ohne die Augen aufzumachen.

»Ich mach' sofort das Licht aus.«

»Nein, lies nur weiter.«

»Dir fehlt wirklich nichts? Fieber scheinst du nicht zu haben.«

»Nein, mir fehlt nichts. Wirklich nicht.«

Dann zog sie ihm die Decke hoch bis an den Hals, und er wunderte sich, wie leicht ihre Hand war - ging an ihr Bett zurück, knipste das Licht aus und ließ im Dunkeln den Ventilator laufen, bis die Luft ganz frisch war, und während der Ventilator lief, sprach sie mit ihm.

»Willst du nicht doch das Zimmer oben neben Glum haben?«

»Nein, laß mich hier.«

»Oder das Wohnzimmer hier neben, wir könnten es räumen?«

»Nein, wirklich nicht.«

»Vielleicht Alberts Zimmer? Albert würde ein anderes nehmen.«

»Nein.«

Bis sich plötzlich die Geschwindigkeit des Ventilators verminderte, und er wußte dann, daß die Mutter im Dunkeln auf den Knopf gedrückt hatte. Noch ein paar kreischende Umdrehungen, und es war ganz still, und er hörte im Dunkeln sehr ferne die Züge und ein hartes, knallendes Geräusch, wenn die einzelnen Güterwagen rangiert wurden, und sah vor sich das Schild: GÜTERBAHNHOF OST - dort war er mit Welzkam einmal gewesen. Welzkams Onkel war dort Heizer auf der Lokomotive, die die einzelnen Waggons auf den Rangierhügel zu schieben hatte.

»Wir müssen Glum sagen, daß er den Ventilator ölt.«

»Ich sag's ihm.«

»Ja, sag's ihm, aber jetzt mußt du schlafen. Gute Nacht.«

»Gute Nacht.«

Aber er konnte dann nicht schlafen und wußte, daß auch die Mutter nicht schlief, obwohl sie ganz ruhig dalag. Finsternis und Stille, aus der sehr fern und fast unwirklich hin und wieder das Bumsen vom Güterbahnhof Ost kam, und aus der Stille tauchten Worte auf, fielen in ihn hinein, Worte, die ihn beunruhigten: das Wort, das Brielachs Mutter zum Bäcker gesagt hatte, dasselbe Wort, das im Flur des Hauses, wo Brielach wohnte, immer an der Wand stand, und das neue Wort, das Brielach aufgeschnappt hatte und jetzt immer sagte: UNMORALISCH. Oft dachte er auch an Gäseler, aber der war so fern, und er spürte weder Angst noch Haß, wenn er an ihn dachte, nur eine Art Belästigung, und er hatte viel mehr Angst vor der Großmutter, die diesen Namen immer wieder in ihn hineinwarf, aus ihm herausholte, in ihn hineinwarf, obwohl Glum so heftig den Kopf darüber schüttelte.

Später spürte er dann, daß die Mutter eingeschlafen war, er aber konnte immer noch nicht schlafen: er versuchte, das Bild des Vaters aus der Dunkelheit herauszuholen, aber er fand das Bild nicht. Tausende dummer Bilder kamen auf ihn zu, aus Filmen, aus der Illustrierten, aus den Leseheften kamen sie: Blondie, Hopalong Cassidy - und Donald Duck -, aber der Vater kam nicht. Brielachs Onkel Leo kam, der Bäcker kam, Grebhake und Wolters kamen, die beiden, die im Gebüsch Unschamhaftes getan hatten: dunkelrote Gesichter, offene Hosenlätze und der bittere Geruch frischen Grüns. War unmoralisch dasselbe wie unschamhaft? Aber nie kam der Vater, ein Mann, der auf den Bildern viel zu leicht, viel zu heiter, viel zu jung aussah, um ein richtiger Vater zu sein. Das Kennzeichen der Väter war das FRÜHSTÜCKSEI, und sein Vater sah nicht nach FRÜHSTÜCKSEI aus. Das Kennzeichen der Väter war REGELMÄSSIGKEIT, ein Kennzeichen, das Onkel Albert bis zu einem gewissen Grade besaß, aber sein Vater sah nicht nach REGELMÄSSIGKEIT aus. REGELMÄSSIGKEIT war: Aufstehen, Frühstücksei, Arbeit, Zeitung, Heimkehr, Schlaf. All das paßte nicht zu seinem Vater, der sehr fern am Rande eines russischen Dorfes begraben lag. Sah er jetzt, nach zehn Jahren, schon wie das Skelett im Gesundheitsmuseum aus? Beinernes, grinsendes Gestell, Obersoldat und Dichter, verwirrende Kombination von Eigenschaften. Brielachs Vater war Feldwebel gewesen, Feldwebel und Autoschlosser. Anderer Jungen Väter waren Major und Direktor, Unteroffizier und Buchhalter, Obergefreiter und Redakteur - keines einzigen Jungen Vater war Obersoldat gewesen, und keines einzigen Jungen Vater Dichter. Brielachs Onkel Leo war Wachtmeister gewesen, Wachtmeister und Straßenbahnschaffner, Buntfoto auf dem Küchenschrank zwischen SAGO und GRIESS. Was war SAGO? Geheimnisvolles Wort, das nach Südamerika klang.

Später kamen Katechismusfragen hoch: taumelnde Ziffern, mit denen eine Frage und eine Antwort zusammenhing.

Frage II: Wie behandelt Gott den Sünder, der sich bessern will?

Antwort: Gott verzeiht gern jedem Sünder, der sich bessern will. Und der verwirrende Vers: WENN DU DER SÜNDEN WILLST GEDENKEN, HERR, WER WIRD VOR DIR BESTEHEN?

Niemand würde bestehen. Nach Brielachs sicherer Überzeugung waren alle Erwachsenen UNMORALISCH und alle Kinder unschamhaft. Brielachs Mutter war UNMORALISCH, Onkel Leo war es, der Bäcker wahrscheinlich, und die Mutter, die geflüsterte Vorwürfe in der Diele zu hören bekam: »Wo treibst du dich eigentlich immer herum?«

Es gab Ausnahmen, die auch Brielach gelten ließ: Onkel Albert, der Tischler, der unten wohnte, Frau Borussiak und Herr Borussiak, Glum und Bolda, über allen aber stand Frau Borussiak: dunkle, so volle Stimme, die über Brielachs Zimmer so wunderschöne Lieder in den Hof hinaussang.

Im Dunkeln an Frau Borussiak zu denken, war gut, war tröstlich und gefahrlos: GRÜN WAR DAS LAND MEINER KINDHEIT sang sie oft, und wenn sie es sang, sah er nur noch grün; wie ein Filter schob es sich ihm vor die Augen, alles wurde grün, auch jetzt im Bett, im Dunkeln, wenn er an Frau Borussiak dachte, sie singen hörte, sah er hinter den geschlossenen Lidern grün. GRÜN WAR DAS LAND MEINER KINDHEIT.

Und das Lied mit dem Jammertal war schön: »Meerstern, ich dich grüße« - und auch bei »grüße« wurde alles grün. An irgendeinem Punkt schlief er später ein, irgendwo zwischen Frau Borussiaks Stimme und dem Wort, das Brielachs Mutter zum Bäcker gesagt hatte: ein Onkel-Leo-Wort, im dunklen, süßduftenden, warmen Keller des Bäckers hingezischtes Wort: ein Wort, dessen Bedeutung mit Brielachs Hilfe ihm klar geworden war: es hatte mit der Vereinigung der Männer mit den Frauen zu tun, hing sehr eng mit dem sechsten Gebot zusammen, war unmoralisch und gab Anlaß, an den Vers zu denken, der ihn sehr beschäftigte:

der Sünden willst gedenken, Herr, wer wird vor dir bestehen?

Vielleicht schlief er auch bei Hopalong Cassidy ein, zünftiger Reiter mit zünftigen Abenteuern, ein ganz klein wenig albern, so wie die Gäste, die Mutter immer mitbrachte, albern waren. Jedenfalls war es gut, die Mutter atmen zu hören: oft war ihr Bett leer, manchmal tagelang hintereinander, und vorwurfsvoll wurde es hingeflüstert in der Diele von der Großmutter zur Mutter: »Wo treibst du dich bloß immer herum?« Keine Antwort der Mutter.

Es war ein Risiko, am Morgen wach zu werden. Hatte Albert ein sauberes Hemd und einen Schlips an, wenn er ihn weckte, dann war alles gut: dann gab es ein richtiges Frühstück in Alberts Zimmer mit viel Zeit, und er brauchte nicht zu hetzen und konnte mit Albert die Schulaufgaben noch einmal durchgehen. War aber Albert noch ungekämmt, im Schlafanzug, mit Falten im Gesicht, dann mußte schnell der heiße Kaffee hineingeschlürft werden, und schnell wurde eine Entschuldigung hingeschrieben: »Sehr geehrter Herr Wiemer, bitte verzeihen Sie, daß der Junge heute wieder zu spät kommt. Seine Mutter mußte verreisen, und ich vergaß, ihn pünktlich zu wecken. Verzeihen Sie bitte. Mit vorzüglicher Hochachtung.«

Es war schlimm, wenn Mutter Besuch mitbrachte: Albernes Gelächter, das er in Alberts Zimmer hörte, unruhiger Schlaf in Alberts riesigem Bett, und manchmal ging Albert dann gar nicht ins Bett, sondern nahm morgens zwischen fünf und sechs ein Bad: rauschendes Wasser, Geplatsche nebenan - er schlief noch einmal ein und war todmüde, wenn Albert ihn dann weckte. Verdöster Vormittag in der Schule, und nachmittags als Entgelt ins Kino und in den Eissalon oder zu Alberts Mutter hinaus: BIETENHAHN, der Schlüssel zum Biegerwald. Der Weiher, in dem Glum mit der bloßen Hand Fische fing, die er wieder freigab, das Zimmer über dem Kuhstall, oder stundenlang mit Albert und Brielach Fußball spielen auf dem harten, kurzgeschnittenen Rasen. STUNDENLANG, bis man müde war und Hunger hatte auf das Brot, das Alberts Mutter selbst buk, und Onkel Will, der immer sagte: »Tut euch doch mehr Butter drauf« - Kopfschütteln - »mehr Butter drauf« - wieder Kopfschütteln - »noch mehr Butter«. Und dort draußen tat Brielach manchmal, was er selten tat: lachen.

Es gab viele Stationen, zwischen denen er einschlafen konnte: Bietenhahn und der Vater, Blondie und unmoralisch. Das fluppende Surren des Ventilators war ein gutes Geräusch, weil es bedeutete: die Mutter ist da. Umblättern der Buchseiten, der Atem der Mutter, das Anstreichen des Zündholzes und das winzige, kurze Glucksen, wenn sie einen Schluck Wein aus dem Glas nahm - und der geheimnisvoll nachwirkende Sog, wenn der Ventilator längst ausgestellt war: der Rauch, der sich auf den Ventilator hinbewegte, und irgendwo schaltete das Bewußtsein aus zwischen Gäseler und »Wenn Du der Sünden willst gedenken«.

[Menü]

II

Am schönsten war es in Bietenhahn, wo Alberts Mutter ein Ausflugslokal betrieb. Alberts Mutter buk alles selbst, auch das Brot. Sie tat es, weil sie es gern tat - und sie konnten in Bietenhahn tun, was ihnen Spaß machte: er mit Brielach; sie konnten angeln gehen oder in das Brertal hinauswandern, konnten Kahn fahren oder STUNDENLANG hinter dem Haus Fußball spielen. Der Weiher ging bis tief in den Wald hinein, und meistens begleitete sie Alberts Onkel Will, ein Bruder von Alberts Mutter. Will litt - schon seit frühester Jugend - an einer Krankheit, die unter dem Namen Nachtschweiß lief, merkwürdige Bezeichnung, über die die Großmutter und Glum lachten; auch Bolda kicherte, wenn das Wort Nachtschweiß fiel. Will war bald sechzig Jahre alt, und als er zehn Jahre alt gewesen war, hatte seine Mutter ihn einmal schweißgebadet im Bett gefunden. Sie fand den Jungen auch an den nächsten Tagen schweißnaß, lief beunruhigt mit ihm zum Arzt, denn dunklen Überlieferungen zufolge war Nachtschweiß das sicherste Zeichen für Lungenkrankheit. Doch die Lunge des jungen Will war vollkommen gesund, nur war er - wie der Arzt sagte - ein bißchen schwach, ein bißchen nervös, und der Arzt - dieser Arzt, der schon vierzig Jahre auf einem Vorstadtfriedhof begraben lag, hatte vor fünfzig Jahren gesagt: Schonen Sie das Kind ein wenig.

Diese Schonung genoß Will sein Leben lang. »Ein bißchen schwach, ein bißchen nervös« - und Nachtschweiß, das wurde für ihn zu einer Rente, die seine Familie ihm auszuzahlen hatte.

Martin und Brielach gewöhnten sich eine Zeitlang daran, morgens ihre Stirnen zu betasten, sich auf dem Schulweg das Ergebnis mitzuteilen, und sie stellten fest, daß auch ihre Stirnen manchmal etwas feucht waren. Besonders Brielach schwitzte nachts häufig und heftig, aber Brielach war von der Stunde seiner Geburt an nicht einen Tag lang geschont worden.

Seine Mutter hatte ihn geboren, während Bomben auf die Stadt fielen, in die Straße, zuletzt auf das Haus, in dessen Keller sie in den Wehen schrie. Sie lag auf einem schmutzigen Luftschutzbett, das von jener Stiefelschmiere verdreckt war, wie sie die Armee an ihre Soldaten ausgab. Sie hatte mit dem Kopf auf der Stelle gelegen, wo ein Soldat seine Stiefel hingelegt hatte: der Trangeruch hatte sie mehr zum Erbrechen gereizt als ihr Zustand, und als ihr jemand ein benutztes Handtuch unter den Kopf legte, empfand sie den Geruch der Kriegsseife, diese Spur eines Ersatzaromas empfand sie als eine Erleichterung, die sie weinen machte: die winzige Spur schmutziger Süße des Parfüms in diesem Handtuch erschien ihr als etwas ungemein Kostbares.

Als die Wehen einsetzten, half man ihr: sie erbrach sich über die Schuhe der Umstehenden, und die beste und kaltblütigste Helferin war ein vierzehnjähriges Mädchen, das auf einem Spirituskocher Wasser zum Sieden brachte, eine Schere darin sterilisierte und die Nabelschnur durchschnitt. Sie machte es genau so, wie sie es in einem Buch gelesen hatte, das sie nicht hätte lesen dürfen - kaltblütig und doch liebenswürdig und mit einem bewundernswerten Mut wandte dieses junge Mädchen an, was sie nachts, wenn die Eltern längst schliefen, in dem Buch mit den rötlich-weißlichen, gelblichen Bildern gelesen hatte: sie durchschnitt die Nabelschnur mit der sterilisierten Nähschere ihrer Mutter, die mißtrauisch und doch bewundernd die Kenntnisse ihrer Tochter feststellte.

Als die Entwarnung kam, hörten sie die Sirenen aus sehr weiter Ferne, so wie tief im Wald versteckte Tiere das Halali vernehmen: die Trümmer des Hauses, die sich über ihnen türmten, verursachten jene unheimlich sanfte Akustik, und Brielachs Mutter, die allein mit der vierzehnjährigen Helferin im Keller zurückblieb, hörte die Schreie der anderen, denen es nicht gelang, durch den verschütteten Flur nach oben zu dringen.

»Wie heißt du?« fragte sie das Mädchen, das sie noch nie gesehen hatte.

»Henriette Schadel«, sagte das Mädchen - und es zog ein Stück nagelneuer grüner Seife aus der Tasche, und Frau Brielach sagte: »Laß mich mal riechen«, und sie roch an der Seife und weinte vor Glück, während das Mädchen das Kind in eine Dekke gewickelt hielt.

Sie besaß nichts mehr als ihre Handtasche mit dem Geld, den Lebensmittelmarken, das schmutzige Handtuch, das der Spender unter ihrem Kopf hatte liegen lassen, und ein paar Fotografien ihres Mannes: eine zeigte ihn als Zivilisten im Autoschlosserdreß, sehr jung war er darauf, und er lachte; eine als Panzergefreiten, auch lachend, und eine dritte als Panzerunteroffizier mit dem EK 2 und einem Kampfabzeichen, auch lachend, und die neueste - sie hatte sie vor acht Tagen bekommen - zeigte ihn als Panzerfeldwebel mit beiden EKs, wiederum lachend.

Zehn Tage nach ihrer Entbindung befand sie sich, ohne daß sie gefragt worden war, in einem Zug, der sie ostwärts brachte, und in einem Dorf in Sachsen erfuhr sie zwei Monate später, daß ihr Mann gefallen war.

Mit achtzehn Jahren hatte sie einen schmucken Panzergefreiten geheiratet, dessen Körper jetzt irgendwo zwischen Saporoshe und Dnjepropetrowsk vermoderte. Jetzt war sie einundzwanzig Jahre alt, Witwe eines schmucken Feldwebels, besaß ein zwölf Wochen altes Kind, zwei Handtücher, zwei Kochtöpfe und etwas Geld, und sie war hübsch.

Der kleine Junge, den sie auf den Vornamen seines Vaters Heinrich hatte taufen lassen, wuchs in dem Bewußtsein auf, daß Onkel zu Müttern gehören.

Seine ersten Lebensjahre standen unter dem Zeichen eines Onkels, der Erich hieß und eine braune Uniform trug: er gehörte sowohl der geheimnisvollen Kategorie der Onkel an, als auch einer zweiten, nicht weniger geheimnisvollen Kategorie, der der Nazis. - Mit beiden Kategorien stimmte etwas nicht. Das bekam er als Vierjähriger mehr oder weniger zu spüren, vermochte sich aber nicht klar darüber zu werden.

Onkel Erich jedenfalls vergaß er nie. Onkel Erich litt unter einer Krankheit, die ASSMA hieß: nächtliches Stöhnen und Ächzen, der klägliche Ruf »Ich ersticke«, mit Essig getränkte Tücher, merkwürdig riechende Tees und der Geruch von Kampfer blieben in der Erinnerung des Kindes zurück, und ein Gegenstand, der Onkel Erich gehört hatte, ging aus Sachsen mit in die alte Heimat: ein Feuerzeug. Erich blieb in Sachsen, aber das Feuerzeug ging mit, und die Gerüche blieben in Heinrichs Erinnerung.

Ein neuer Onkel tauchte auf, der mit zwei Gerüchen in die Erinnerung einging: AMIS - das war der Geruch von Virginiazigaretten - und nasser Gips. Nebengerüche dieses Onkels waren: der Geruch in der Pfanne zerlassener Margarine, der Geruch von Bratkartoffeln - und dieser Onkel, der Gert hieß, war in weniger mystischer Ferne als der, der Erich geheißen hatte und in Sachsen geblieben war. Gert ging dem Beruf eines Plattenlegers nach, und dieses Wort beschwor den Geruch des nassen Gipses, nassen Zements ganz nah heran, und mit Gert verband sich das häufig ausgesprochene, ständig wiederholte Wort, das nach Gerts Weggang im Sprachgebrauch der Mutter erhalten blieb, das Wort SCHEISSE. Ein Wort, das merkwürdigerweise die Mutter sagen, das er aber nie aussprechen durfte. Auch Gert ließ außer den Gerüchen und dem Wort einen Gegenstand als Erinnerung zurück: eine Armbanduhr, die er der Mutter schenkte, eine Heeresarmbanduhr, die auf achtzehn Steinen lief - geheimnisvolle Qualitätsbezeichnung.

Um diese Zeit war Heinrich Brielach fünfeinhalb, und er trug zu seiner und seiner Mutter Ernährung bei, indem er für die zahlreichen Hausbewohner gegen Umsatzprovision auf dem Schwarzmarkt Besorgungen machte. Mit Geld und einem guten Gedächtnis bewaffnet, ging der hübsche kleine Junge, der seinem Vater glich, mittags gegen zwölf los und besorgte, was immer zu besorgen war - Brot, Tabak, Zigaretten, Kaffee, Süßstoff und manchmal ausgefallene, kostbare Dinge: Margarine, Butter und Glühbirnen. Bei sehr kostbaren und umfangreicheren Besorgungen diente er den Hausbewohnern als Führer, denn er kannte jedermann auf dem Schwarzmarkt und wußte von jedem, womit er Handel trieb. Er galt unter den Schwarzhändlern als tabu, und wer den Jungen betrog und dabei ertappt wurde, wurde rücksichtslos boykottiert und mußte an einer anderen Stelle der Stadt seinen Handel eröffnen.

Seine Intelligenz und Wachsamkeit trugen dem Jungen nicht nur tägliche Prozente im Gegenwert eines Brotes ein, sondern auch eine Rechenfertigkeit, von der er noch jahrelang in der Schule zehrte: im dritten Schuljahr erst waren Rechenaufgaben fällig, die er schon in der Praxis geübt hatte, bevor er in die Schule kam.

Was kosten zwei Achtelpfund Kaffee, wenn ein Kilo zweiunddreißig Mark kostet?

Die Lösung solcher Aufgaben war damals für ihn an der Tagesordnung gewesen, denn es gab sehr schlechte Monate, in denen er das Brot fünfzig- und hundertgrammweise, den Tabak in noch geringeren Portionen, den Kaffee per Lot kaufte, winzige Quantitäten, die Vollkommenheit in der Bruchrechnung voraussetzten, wenn man nicht betrogen werden wollte.

Gert verschwand sehr plötzlich. Seine Gerüche blieben in der Erinnerung: nasser Gips, Amis, Bratkartoffeln, mit Zwiebeln und Margarine gebraten - seine Erbschaft war das Wort SCHEISSE, das unausrottbar in den Wortschatz der Mutter geraten war, und der Gegenstand, der von ihm blieb, war die Heeresarmbanduhr. - Nach Gerts sehr plötzlichem Verschwinden weinte die Mutter, was sie beim Abschied von Erich nicht getan hatte - und nicht sehr viel später tauchte ein neuer Onkel auf, der Karl hieß. Karl beanspruchte nach kurzer Zeit schon den Titel eines Vaters, obwohl er diesen Titel nicht beanspruchen konnte. Karl war Angestellter eines städtischen Amtes, trug nicht - wie Gert es getan hatte - eine alte Uniformbluse, sondern einen richtigen Anzug und kündigte mit heller Stimme den Beginn des »neuen Lebens« an.

Heinrich nannte ihn in seiner Erinnerung nur »Neues-Leben-Karl«, denn dieses Wort sprach Karl täglich mehrmals aus. Der Geruch, der zu Karl gehörte, war der Geruch von Suppen, die den städtischen Angestellten zu günstigen Bedingungen verabreicht wurden: die Suppen - wie sie auch im einzelnen genannt werden mochten, ob sie fett oder süß waren -, alle Suppen rochen nach Thermophor und nach Viel. Karl brachte täglich in einem alten Heereskochgeschirr die Hälfte seiner Portion mit, manchmal mehr, wenn er an der Reihe gewesen war, den Nachschlag zu bekommen; eine Vergünstigung, deren Charakter Heinrich nie ganz genau herausbekam. Ob die Suppe nach süßem Biskuitmehl schmeckte oder künstlichem Ochsenschwanzaroma: sie roch auf jeden Fall nach Thermophor, und doch: die Suppe war herrlich. Karl trug das Kochgeschirr meist in der Hand. Eine Segeltuchhülle war dafür genäht und der Griff mit grauem Strumpfgarn umwickelt worden, denn Karl konnte die Suppe nicht in seiner Aktentasche transportieren, weil in den Straßenbahnen ständig Gedränge herrschte, die Suppe überschwappte und Karls Aktentasche beschmutzte. Karl war freundlich und genügsam, aber sein Auftauchen hatte auch schmerzliche Folgen, denn Karl war ebenso streng wie genügsam und untersagte jegliche Verbindung zum Schwarzmarkt. »Kann ich mir als Behördenangestellter nicht leisten … außerdem werden Moral und Volkswirtschaft untergraben.« Karls Strenge wirkte in ein böses Jahr hinein: das Jahr 1947. Knappe Rationen, wenn es überhaupt welche gab - und Karls Suppendeputat machte nicht das Brot wett, das Heinrich jeden Tag an Provision verdient hatte. Heinrich, der mit seiner Mutter und Karl in einem Zimmer schlief - wie er mit Mutter und Onkel Gert, mit Mutter und Onkel Erich in einem Zimmer geschlafen hatte - Heinrich mußte sich herumdrehen, wenn Karl mit seiner Mutter bei gedämpftem Licht am Radioapparat saß.

Er drehte sich herum und konnte dann genau auf das Bild seines Vaters sehen, der in der Uniform eines Panzerfeldwebels fotografiert worden war, kurz bevor er starb. Während der Herrschaft sämtlicher Onkel hatte das Bild des Vaters an der Wand gehangen. Aber auch, wenn er sich herumgedreht hatte, hörte er noch Karls Geflüster, ohne die einzelnen Worte zu verstehen; er hörte das Gekicher seiner Mutter. Und dieses Kicherns wegen haßte er sie für Augenblicke.

Später gab es Streit zwischen seiner Mutter und Karl wegen eines nie ausgesprochenen Dinges, das »es« hieß. »Ich mach es weg«, war das, was die Mutter immer wieder sagte. »Und du machst es nicht weg!« war das, was Onkel Karl immer wieder sagte. Erst später verstand Heinrich, was »es« war. Zunächst kam die Mutter ins Krankenhaus, und Karl war gereizt und verstört und beschränkte sich darauf, zu ihm zu sagen: »Du kannst ja nichts dazu.«

Nach Suppe riechende Gänge im Krankenhaus, viele, viele Frauen in einem großen Saal, und die Mutter gelblichweiß im Gesicht, aber lächelnd, obwohl sie »so Schmerzen hatte«. Karl stand finster neben ihrem Bett. »Es ist aus zwischen uns, du hast ›es‹…«

Geheimnisvolles »Es«, und Karl ging weg, noch bevor die Mutter aus dem Krankenhaus zurück war. Heinrich blieb fünf Tage in der Obhut der Nachbarin, die ihn sofort wieder zum Schwarzmarktboten ernannte. Dort gab es neue Gesichter, neue Preise, und niemand kümmerte sich mehr darum, ob er betrogen wurde oder nicht. Bilkhager, bei dem er immer Brot gekauft hatte, saß im Gefängnis, und Opa, der Weißhaarige, der für Tabak und Süßstoff zuständig war, saß ebenfalls im Gefängnis, weil er bei dem abenteuerlichen Versuch überrascht worden war, in seiner Wohnung ein Pferd zu schlachten. Alles war anders dort, teurer und bitterer. Und er war froh, als die Mutter wieder aus dem Krankenhaus kam, denn die Nachbarin klagte den ganzen Tag über ihre dahingegangene Körperfülle und erzählte ihm von Dingen, die man essen konnte: märchenhafte Geschichten von Schokolade, Fleisch und Pudding und Sahne, die ihn verwirrten, weil er mit solchen Worten keine klaren Vorstellungen verband.

Die Mutter war still und nachdenklich, freundlicher als früher, und sie nahm eine Stelle an in der Küche, wo die Suppen für die städtischen Angestellten gekocht wurden. Nun gab es täglich einen Dreiliterkessel voll Suppe, und was davon übrig blieb, wurde getauscht, gegen Brot, gegen Tabak, und die Mutter saß abends mit ihm allein am Radio, rauchte, war still und nachdenklich, und wenn sie etwas sagte, sagte sie: »Alle Männer sind Feiglinge.«

Die Nachbarin starb - dürres Überbleibsel, hageres dunkles, freßgieriges Gestell, das zehnmal am Tage zu erwähnen sich veranlaßt fühlte, daß es früher mehr als zwei Zentner gewogen habe. »Schau mich an, schau mich richtig an, ich, ich habe früher mehr als zwei Zentner gewogen, ich habe genau meine zweihundertvierunddreißig Pfund gehabt - und nun schau mich an mit meinen hundertvierundvierzig.« Aber was waren zwei Zentner: eine Gewichtsangabe, die nur die Vorstellung von Kartoffel-, Mehl- und Brikettsäcken erweckte: zwei Zentner Briketts gingen genau in den kleinen Leiterwagen, mit dem er so oft an die Kohlenzüge gefahren war, um Briketts zu klauen - kalte Nächte, und der Pfiff des Schmierestehers, der an dem Signalmast hinaufkletterte, um Zeichen zu geben, wenn die Polizei kam. Der Wagen war schwer, wenn er zwei Zentner geladen hatte - und die Nachbarin hatte mehr gewogen.

Nun war sie tot: Astern auf einen Grabhügel gelegt. - Dies irae, dies illa, und als die Möbel von Verwandten abgeholt wurden, blieb ein Foto auf der Treppe liegen: ein großes bräunliches Bild, auf dem die Nachbarin vor einem Haus zu sehen war, das »Villa Elisabeth« hieß. Weinberge im Hintergrund, eine Grotte aus Lavagestein, in der Steingutzwerge mit Schubkarren spielten, und davor die Nachbarin, blond und dick - und oben ein Mann im Fenster, der die Pfeife rauchte, und quer über den Giebel des Hauses »Villa Elisabeth«. Natürlich, sie hatte ja Elisabeth geheißen.

In das leergeräumte Zimmer zog ein Mann, der Leo hieß und die Uniform eines Straßenbahnschaffners trug: blaue Mütze mit rotem Band. Und das, was Leo »sein Halfter« nannte: Geldtasche und ein Holzetui für die Fahrscheinblocks, ein Schwämmchen im Aluminiumhalter und die Knipszange; viele Riemen, viel Leder und Leos unsympathisches Gesicht: ganz rot, ganz sauber, Lieder, die Leo pfiff, und das Radio, das immer spielte. Frauen in Straßenbahneruniform, die in Leos Zimmer lachten und tanzten. »Prost!« wurde gerufen.

Die Frau, die früher mehr als zwei Zentner gewogen hatte und von der das Bild »Villa Elisabeth« übrigblieb, diese Frau war ruhig gewesen. Leo war laut. Leo wurde Hauptabnehmer für Suppen, die er mit Zigaretten bezahlte und deren Preis er genau aushandelte: süße Suppe stand bei Leo hoch im Kurs.

Eines Abends, als Leo Tabak brachte, Suppe dafür holte, stellte er plötzlich den Topf wieder hin, sah die Mutter lachend an und sagte: »Passen Sie mal auf, was man jetzt tanzt. Sind Sie eigentlich in den letzten Jahren mal tanzen gewesen?«

Leo tanzte etwas ganz Verrücktes - er warf die Beine hoch, schlenkerte mit den Armen und jaulte seltsam dazu. Die Mutter lachte und sagte: »Nein, ich habe lange nicht mehr getanzt.«

»Das sollten Sie aber«, sagte Leo, »kommen Sie mal her.«

Er summte eine Melodie, nahm die Mutter bei der Hand, zog sie vom Stuhl hoch und tanzte mit ihr - und das Gesicht der Mutter veränderte sich sehr: sie lächelte plötzlich, lächelte sehr freundlich und sah viel jünger aus. »Ach früher«, sagte sie, »früher bin ich oft tanzen gegangen.«

»Dann kommen Sie doch mal mit mir, ich bin in einem Tanzklub«, sagte Leo. »Sie tanzen wunderbar.«

Die Mutter ging tatsächlich in den Tanzklub, und Leo wurde Onkel Leo, und wieder kam ein »es«. Heinrich hörte scharf hin und erkannte bald, daß diesmal die Parteien gewechselt hatten. Denn diesmal sagte die Mutter, was damals Karl gesagt hatte. »Ich halte ›es‹.« Und Leo sagte das, was damals die Mutter gesagt hatte: »Du machst ›es‹ weg.«

Zu dieser Zeit war Heinrich schon im zweiten Schuljahr, und er wußte längst, was »es« war, denn er hatte von Martin erfahren, was dieser wiederum von seinem Onkel Albert erfahren hatte: daß durch die Vereinigung der Frauen mit den Männern die Kinder entstanden, und es war klar, daß »es« ein Kind war, und er brauchte nur für »es« Kind einzusetzen.

»Ich halte das Kind«, sagte die Mutter. »Du machst das Kind weg«, sagte Onkel Leo. »Ich mache das Kind weg«, hatte die Mutter zu Karl gesagt - »Du machst das Kind nicht weg«, hatte Karl gesagt.

Daß die Mutter sich mit Karl vereinigt hatte, war ihm damals schon klar gewesen, obwohl er damals nicht »vereinigt« dachte, sondern etwas anderes, was nicht so vornehm klang. Man konnte also Kinder wegmachen. Weggemacht worden war das Kind, um dessentwillen Karl damals gegangen war. Karl war nicht der übelste Onkel gewesen.

»Es« kam, das Kind, und Leo drohte: »Ich bring' es in die Anstalt, wenn du deine Stelle aufgibst.« Aber die Mutter mußte die Stelle doch aufgeben, denn die Suppe, die zu vergünstigten Bedingungen an die städtischen Angestellten ausgegeben wurde, fiel weg - und es gab bald keinen Schwarzmarkt mehr. Niemand mehr war wild auf die Suppe, es gab neues Geld, knappes Geld, und in den Geschäften gab es Dinge, die es früher nicht einmal auf dem Schwarzmarkt gegeben hatte. Die Mutter weinte, und »es« war klein und hieß Wilma, wie die Mutter hieß; Leo war böse, bis die Mutter wieder bei einem Bäcker Arbeit fand.

Onkel Albert kam und bot der Mutter Geld an, die Mutter nahm es nicht, und Onkel Leo schrie sie an, und Martins Onkel Albert schrie Leo an.

Onkel Leos Spezialgeruch war der von Rasierwasser. Rot war Leo im Gesicht, rot vor Sauberkeit, und er hatte pechschwarze Haare; Leo verwandte viel Zeit auf die Pflege seiner Fingernägel und trug in der Uniformbluse immer einen gelben Schal. Und Leo war geizig: für Kinder gab er überhaupt kein Geld aus, und darin unterschied er sich von Martins Onkel Will und Martins Onkel Albert, die sehr viel verschenkten. Will war auf eine andere Art Onkel als Leo, und Leo wiederum auf eine andere Art als Albert. Langsam bildeten sich Onkelkategorien: Will war ein richtiger Onkel, Leo war ein Onkel wie Erich, Gert und Karl Onkel gewesen waren: Onkel, die sich mit der Mutter vereinigten. Albert aber wiederum war ein anderer Onkel als Will und als Leo: kein richtiger Onkel wie Will, der im Range eines Großvaters stand, doch auch kein Vereinigungsonkel.

Der Vater, das war das Bild an der Wand: ein lachender Feldwebel, der vor zehn Jahren fotografiert worden war. Hatte er den Vater anfangs für alt gehalten, so hielt er ihn jetzt für jung, immer näher kommend: langsam wuchs er auf den Vater zu, der nur noch wenig mehr als doppelt so alt war wie er. Im Anfang war der Vater viermal, fünfmal so alt gewesen wie er. Und auf einem anderen Foto, das daneben hing, war die Mutter achtzehn: sah sie nicht fast aus wie die Mädchen, die zur Erstkommunion gingen?

Onkel Will war fast sechsmal so alt wie er, und doch kam er sich gegen Will alt und erfahren vor, weise und müde - und er genoß Wills Freundlichkeit, wie er die Freundlichkeit eines Babys genoß, die Zärtlichkeiten seiner kleinen Schwester, die so schnell wuchs. Er betreute sie, er gab ihr die Flasche, wärmte den Brei, denn nachmittags war die Mutter weg, und Leo weigerte sich, etwas für das Kind zu tun. »Ich bin doch keine Amme.« Später badete Heinrich Wilma sogar, setzte sie aufs Töpfchen und nahm sie mit, wenn er einkaufen ging und abends die Mutter von der Bäckerei abholte.

Ganz anders als Will war Martins Onkel Albert: das war ein Mann, der wußte, wie es mit dem GELD war. Ein Mann, der, obwohl er GELD hatte, wußte, wie schrecklich es ist, wenn das Brot teurer wird und die Margarine aufschlägt, ein Onkel, den er sich gewünscht hätte: kein Vereinigungs-Onkel und kein Onkel Will, der ja höchstens zum Spielen, zum Spazierengehen gut war. Will war gut, aber mit Will konnte man nicht REDEN, während man mit Onkel Albert reden konnte, OBWOHL er GELD hatte.

Er ging aus verschiedenen Gründen gern DORTHIN; hauptsächlich wegen Onkel Albert, erst an zweiter Stelle kam Martin, der, was das Geld anbetraf, wie Onkel Will war. Auch die Oma hatte er gern, obwohl sie verrückt war. Auch wegen des Fußballs ging er hin und wegen der Sachen im Eisschrank, und es war so praktisch, Wilma im Kinderwagen in den Garten zu stellen, Fußball zu spielen und stundenlang von Onkel Leo befreit zu sein.

Schrecklich war nur zu sehen, wie DORT mit dem GELD umgegangen wurde: er bekam alles dort, und sie waren nett zu ihm, und es lag nicht nur am GELD, daß er das dunkle Gefühl hatte, es würde eines Tages schlimm kommen. Es gab Dinge, die nicht mit dem GELD zusammenhingen: etwa der Unterschied zwischen Onkel Leo und Onkel Albert, und es war der Unterschied zwischen Martins Schock über das Wort, das die Mutter zum Bäcker gesagt hatte - und seinem nicht sehr heftigen Schrecken, von seiner Mutter zum ersten Mal ein Wort zu hören, das er bisher nur von Onkel Leo und einer Schaffnerin gehört hatte. Er fand das Wort häßlich, und er hörte es nicht gern, aber so erschrocken war er nicht darüber, wie Martin gewesen war. Da waren die Unterschiede, die nur zum Teil mit GELD zusammenhingen, Unterschiede, von denen nur Onkel Albert wußte, der genau begriff, daß er nicht ZU GUT zu ihm sein durfte.

[Menü]

III

Sie spürte schon seit einigen Minuten, daß jemand sie von hinten anstarrte mit der Beharrlichkeit des sieghaften Typs, der sicher war, erhört zu werden. Es gab Unterschiede; sie konnte sogar spüren, wenn jemand sie von hinten mit den schmerzlichen Augen des schüchternen Verehrers ansah. Aber dieser hier war seiner selbst sicher, ein Blick ohne Melancholie, und sie beschäftigte sich eine halbe Minute lang damit, ihn sich vorzustellen: dunkel, elegant, ein wenig angesnobt; vielleicht hatte er eine Wette abgeschlossen: 10:1, daß ich in drei Wochen mit ihr gepennt habe.

Sie war müde, und es kostete sie keine Überwindung, den unbekannten Anbeter völlig zu ignorieren, denn sie freute sich auf das Wochenende mit Albert und dem Jungen draußen bei Alberts Mutter. Es war schon herbstlich, und es würden wenig Gäste da sein. Allein Albert zuzuhören, wenn Glum, Will und Albert sich über Köder unterhielten, war wunderbar, und sie würde Bücher mitnehmen und lesen, während die Kinder Fußball spielten, Martin und sein Schulfreund, und vielleicht würde sie sich überreden lassen, mit Glum angeln zu gehen, sich alles erklären zu lassen, Köder und Techniken, die verschiedenen Angeln und die große, übergroße Geduld. Sie spürte den Blick weiterhin und erfuhr zugleich wieder einmal die einschläfernde Wirkung von Schurbigels Stimme: wo immer ein Referat über irgend etwas Kulturelles gehalten werden mußte, Schurbigel hielt es. Sie haßte ihn und bereute die flaue Höflichkeit, die sie veranlaßt hatte, die Einladung anzunehmen. Es wäre schöner gewesen, mit Martin ins Kino zu gehen, später Eis zu essen, dann beim Kaffee die Abendzeitung zu lesen, während Martin sich damit amüsierte, Schallplatten auszuwählen, die das Mädchen in der Eisdiele bereitwillig für ihn auflegte. Jetzt aber hatten schon ein paar Bekannte sie entdeckt, und es würde unweigerlich wieder ein verkorkster Abend werden, schnell zurechtgemachte Schnittchen, entkorkte Flaschen, Kaffee - »Oder mögen Sie lieber Tee?« -, Zigaretten und Alberts büffeliges Gesicht, wenn er sich mit ihren Besuchern unterhalten und über ihren Mann Auskunft geben mußte.

Es war zu spät. Jetzt sprach Schurbigel, dann würde Pater Willibrord ihr Leute vorstellen, und es würde jener noch unbekannte Verehrer auftauchen, dessen Blick beharrlich wie das Licht einer Lampe auf ihrem Nacken lag. Das beste war, dahinzudösen und auf diese Weise wenigstens ein wenig Schlaf zu speichern.

Immer tat sie das, was sie nicht tun wollte, und es war nicht Eitelkeit, die sie dazu trieb, nicht Eitelkeit auf den Ruhm ihres Mannes, der gefallen war, und nicht der Wunsch, so schrecklich interessierte Leute kennenzulernen. Es war das Gefühl zu schwimmen, das sie reizte, dahinzutrudeln, sich absacken zu lassen, wo doch fast alles mehr oder weniger sinnlos war: Stücke aus schlechten Filmen zu sehen und zu träumen, vom Cutter hinausgeworfenes Zeug, unzusammenhängende, schlecht fotografierte Partien mit mittelmäßigen Schauspielern und schlechter Beleuchtung. Verzweifelt kämpfte sie gegen die Müdigkeit, raffte sich auf und hörte Schurbigel zu, was sie seit langem nicht mehr getan hatte. Auch der Blick, der beharrlich auf ihrem Nakken lag, ermüdete sie, weil der Vorsatz, sich nicht umzuwenden, nur mit Anstrengung durchzuhalten war, und sie wollte sich nicht umdrehen, weil sie den Typ kannte, ohne ihn gesehen zu haben. Intellektuelle Schürzenjäger waren ihr ein Greuel. Deren von Reflexen und Ressentiments bestimmtes Leben ging meistens nach Leitbildern vor sich, die sie der Literatur entnommen hatten, wobei sie zwischen Sartre und Claudel schwankten. Sie träumten von Hotelzimmern, die Hotelzimmern aus Filmen glichen, wie sie in Spätvorstellungen in besonderen Kinos liefen: Filme mit dämmerigen Lichtern, raffiniertem Dialog, »handlungsarm, aber spannend«, von existentiellem Orgelgetön erfüllt; bleicher Mann über bleiche Frau gebeugt, während die Zigarette - oh, wirkungsvolle Optik - mit wilden Rauchstreifen auf der Nachttischkante verqualmt. »Es ist böse, was wir tun, aber wir müssen es tun.« Licht aus, und im gesteigerten Dämmer nur noch die wild qualmende Zigarette auf der Nachttischkante, dann wurde abgeblendet, während das Unabänderliche sich vollzog.

Je mehr solcher Kavaliere sie kennenlernte, um so mehr liebte sie ihren Mann, und sie hatte, obwohl sie im Rufe einer halben Kokotte stand, in zehn Jahren nicht einmal wirklich mit einem anderen Mann geschlafen. Rai war anders gewesen, seine Komplexe waren so echt gewesen wie seine Naivität.

Nun ließ sie sich langsam von Schurbigel einlullen und vergaß für eine Weile den beharrlichen, ihren Nacken bestrahlenden Blick des Unbekannten.

Schurbigel war groß und schwer, und der Grad der Melancholie in seinem Gesicht steigerte sich von Referat zu Referat, und er hielt viele Referate. Mit jedem Referat steigerte sich auch seine Prominenz, steigerte sich sein Körperumfang. Nella hatte immer den Eindruck eines ungeheuer intelligenten, ungeheuer traurigen und sich immer mehr aufblähenden Luftballons, der platzen würde, und nichts würde übrigbleiben als eine Handvoll konzentrierter, übelriechender Trauer.

Sein Thema war ein Schurbigel-Thema: Das Verhältnis des geistig Schaffenden zur Kirche und zum Staat in einem technisierten Zeitalter. Seine Stimme war angenehm: ölig-intelligent, schwingend von einer geheimen Sensibilität, voll von unendlicher Trauer. Er war dreiundvierzig Jahre alt, hatte viele Anhänger, nur wenige Feinde, aber diese Feinde hatten es fertiggebracht, Schurbigels Doktorarbeit aus den Tiefen einer obskuren mitteldeutschen Universitätsbibliothek an Land zu ziehen, und diese Dissertation war 1934 geschrieben worden und hatte den Titel: Unser Führer in der modernen Lyrik. Deshalb begann Schurbigel jedes Referat mit einigen Bemerkungen über publizistische Perfidie, ausgeübt von jugendlichen Schreihälsen, sektiererischen Schwarzsehern, flagellantischen Häretikern, unfähig, die Konversion eines geistig gereiften Menschen zu begreifen. Doch auch seinen Feinden gegenüber blieb er im Tonfall freundlich, und er wandte eine Waffe gegen sie an, die sie zur Raserei brachte, weil sie machtlos dagegen waren: Schurbigel übte Verzeihung; er verzieh allen alles. Seine Gesten während der Reden entsprachen denen eines freundlichen, nur auf das Wohl des Kunden bedachten Friseurs: während er sprach, schien Schurbigel imaginären Freunden und Feinden heiße Kompressen aufzulegen, sie mit wohlriechenden, beruhigenden Essenzen zu besprengen, er massierte ihre Kopfhaut, er fächelte ihnen Luft zu, kühlte sie ausgiebig, dann seifte er sie lange und gründlich ein mit einer ungemein wohlriechenden, ungemein kostbaren Seife, während seine ölige Stimme ungemein intelligente Dinge aussprach. Schurbigel sah schwarz, aber doch nicht allzu sehr. Vokabeln wie Elite - Katakombe - Desperation schwammen wie Leuchtbojen im gleichmäßig intelligenten Strom seiner Rede; während er den imaginären Kunden seines Friseursalons geheimnisvolle Genüsse angedeihen ließ: sanfte Behandlungen, heiße, kalte, mittelwarme Umschläge, Friktionen; es war, als segne er seine Zuhörer mit allen Wohltaten, die den Katalog eines Meister-Friseurs geziert hätten.

Er war in einem Friseursalon der Vorstadt aufgewachsen. Das »ungemein begabte Kind« war früh entdeckt und gefördert worden, aber der dicke kleine Junge vergaß nie die berauschende Melancholie des schmutzigen kleinen Salons, den sein Vater betrieben hatte: das Schnippen der Schere - blitzender Nickel im grauen Dämmer -, das milde Surren der elektrischen Haarschneidemaschine, ruhiges Geplauder, den Geruch verschiedener Seifen, wohltätig warm ineinander gemischt, zerstäubte Parfüms, das Klirren der Groschen in der Kasse, diskret überreichte Päckchen, Papierstreifen, auf denen abgekratzer Rasierschaum langsam eintrocknete, so daß blondes, schwarzes, rötliches Haar in trockenem Zuckerschaum gefangen schien - und die beiden warmen und dunklen Holzkabinen, in denen seine Mutter wirkte: künstliches Licht, Zigarettenqualm und das klagende, an einem bestimmten Punkt schrill ausbrechende Gespräch über Unterleibsgeschichten. Der freundliche, sehr melancholische Vater kam, wenn kein Kunde im Laden war, nach hinten, rauchte eine Zigarette und hörte ihm die Vokabeln ab: hier wurde Schurbigels Ohr empfindlich, sein Geist traurig. Sein Vater erlernte nie die richtige Betonung der lateinischen Wörter, sagte beharrlich genús statt genus, sagte áncilla statt ancilla, und wenn sein Sohn titämi extemporierte, kam ein albernes Grinsen auf sein Gesicht, denn seine Assoziationen vollzogen sich auf niedriger Ebene.

Jetzt brachte Schurbigel seine Zuhörer in den Genuß einer geheimnisvollen Salbe, mit der er dezent ihre Ohren, ihre Stirnen, ihre Gesichter betupfte, dann nahm er ihnen mit einem heftigen Ruck den Frisiermantel ab, verbeugte sich kurz, raffte seine Manuskriptblätter zusammen und verließ mit schüchtern verzweifeltem Lächeln das Podium. Der Beifall war einmütig und anhaltend, aber gedämpft, so wie Schurbigel es liebte: lautes Geklatsche mochte er nicht. Er steckte die rechte Hand in seine Hosentasche und spielte mit einer Blechschachtel voller Glutamindragées: das helle, doch dezente Klingeln der Perlen beruhigte ihn, und lächelnd nahm er Pater Willibrords Hand, der ihm zuflüsterte: »Großartig, einfach großartig.« Schurbigel verabschiedete sich, er mußte dringend fort, zur Eröffnung der »Oberländischen Sezession«, er war Spezialist für moderne Malerei, moderne Musik, moderne Lyrik. Gerade die schwierigsten Themen liebte er, weil hier kühne Begriffe gebildet, gewagte Interpretationen erprobt werden konnten. Schurbigels Kühnheit war so groß wie sein Wohlwollen: am liebsten lobte er öffentlich alle, von denen er wußte, daß es seine Feinde waren, und am liebsten fand er Mängel bei seinen Freunden. Selten nur lobte er einen Freund, und so kam er in den Ruf der Unbestechlichkeit. Schurbigel war unbestechlich, er hatte zwar Feinde, war aber selbst niemandes Feind.

Schurbigel hatte nach dem Krieg (Saulus wurde hier häufig als Beispiel zitiert) die ungeheuren Reize der Religion entdeckt. Zur Überraschung seiner Freunde wurde er Christ und Entdekker christlicher Künstler: sein großer Vorteil war, daß er ein Verdienst aufweisen konnte, das schon mehr als ein Jahrzehnt zurücklag: die Entdeckung Raimund Bachs, den er damals schon den größten Lyriker seiner Generation genannt hatte. Er hatte ihn als Redakteur einer großen Nazizeitung entdeckt, hatte ihn gedruckt, und so konnte er - und hier mußten selbst seine Feinde schweigen - jedes Referat über moderne Lyrik mit dem Satz beginnen:

»Als ich im Jahre 1935 als erster ein Gedicht unseres verstorbenen, in Rußland gefallenen Dichters Bach druckte, wußte ich, daß eine neue Ära lyrischer Aussage begonnen hatte.«

Mit dieser Veröffentlichung hatte er sich das Recht erworben, Nella »meine liebe Nella« zu nennen, und sie konnte nichts dagegen tun, obwohl sie wußte, daß Rai ihn gehaßt hatte, so wie sie ihn jetzt haßte. Er hatte sich das Recht erworben, alle drei Monate abends bei ihr Wein und Tee zu trinken, wozu er stets ein halbes Dutzend lässig angezogener Jünglinge mitbrachte - und das Foto »Die Witwe des Dichters mit dem Entdecker ihres Mannes« ließ sich mindestens alle sechs Monate irgendwo unterbringen.

Nella war erleichtert, ihn verschwinden zu sehen; sie haßte ihn, amüsierte sich aber auch über ihn, und als der Applaus jetzt aufhörte und sie vollends erwachte, spürte sie, daß jener Blick nicht mehr auf ihrem Nacken ruhte, sondern nun ihr Gesicht traf. Sie blickte auf und sah den, der sie beharrlich zu erobern versucht hatte, mit Pater Willibrord auf sie zukommen: er war noch jung und war - entgegen der Mode - sehr diskret angezogen: dunkelgrauer Anzug, sauber geschlungene Krawatte, und sein Gesicht sah von vorne ganz sympathisch aus - eine gewisse ironische Intelligenz, wie sie Redakteuren eigen ist, die von der Politik ins Feuilleton gekommen sind. Es war typisch für Pater Willibrords Naivität, daß er Leute wie Schurbigel vollkommen ernst nahm und Leute wie jenen Unbekannten, der nun langsam auf sie zukam, mit ihr bekannt machte.

Der junge Mann war dunkel, wie sie ihn sich vorgestellt hatte, entsprach aber nicht dem Typ des intellektuellen Schürzenjägers, an den sie eben hatte denken müssen. Um ihn noch mehr zu verwirren, lächelte sie noch einmal: fiel auch er auf dieses Spiel winziger Muskeln herein? Er fiel darauf herein, und als er sich vorbeugte, sah sie das dichte schwarze, sauber gescheitelte Haar.

»Herr Gäseler«, sagte Pater Willibrord lächelnd, »arbeitet an einer Lyrik-Anthologie und würde gern mit dir beraten, welche Gedichte von Rai er aufnehmen soll, liebe Nella.«

»Wie«, sagte sie, »wie heißen Sie?«, und sie sah an seinem Gesicht, daß er ihr Erschrecken für Ergriffenheit nahm.

Sommer in Rußland, ein Erdloch, ein kleiner Leutnant, der Rai in den Tod schickte. Hatte auf dieser dunklen, tadellos rasierten Wange vor zehn Jahren Alberts Ohrfeige geklebt? … »Ich schlug ihn ins Gesicht, so fest, daß ich für einen Augenblick meine fünf Finger auf seiner dunklen Wange sah, und ich bezahlte die Ohrfeige mit sechs Monaten Haft im Militärgefängnis von Odessa.« Wachsame, ein wenig ängstliche Augen mit witterndem Blick. Abgeschnitten das Leben, Rais Leben, meins und des Jungen Leben dazu durch deinen eitlen Eigensinn, schwarzhaariger Leutnant, der darauf bestand, seinen Befehl ausgeführt zu sehen, drei Viertel des schönen Films, der schon gedreht war, nur noch abzulaufen brauchte, abgeschnitten und in die Rumpelkammer geworfen, aus der sie ihn stückweise zusammensuchen mußte, Träume, die dazu bestimmt gewesen waren, keine Träume zu sein. Den Hauptdarsteller rausgeschmissen, und alle anderen, sie, den Jungen und Albert gezwungen, einen zurechtgestümperten Film neu zu drehen. Der Producer hat für zwei Stunden einen kleinen Befehlserteiler reingelassen, der über den Rest des Films anders entschieden hat. Hauptdarsteller raus! Kam ihres, kam Alberts, des Jungen und der Großmutter verkorkstes Leben auf das Konto dieses kleinen Stümpers, der beharrlich darauf bestand, ihre Verwirrung für Verliebtheit anzusehen? … Oh, kleiner hübscher und intelligenter Stümper mit dem witternden Blick, Anthologieherausgeber, wenn du's bist - du scheinst mir zu jung zu sein, aber wenn du's bist, wirst du der Hauptdarsteller im dritten Viertel sein und ein melodramatisches Ende haben: mythische Gestalt in den Gedanken meines Jungen, schwarzer Mann im Gedächtnis der Großmutter, mit zehn Jahre altem, zäh erhaltenem Haß beladen; dir wird so schwindlig werden, wie jetzt mir wird.

»Gäseler«, sagte er lächelnd.

»Herr Gäseler macht seit zwei Wochen das Feuilleton beim ›Boten‹ - ist dir nicht wohl, liebe Nella?«

»Nein, mir ist nicht wohl.«

»Nehmen wir eine kleine Erfrischung, einen Kaffee, darf ich Sie einladen!«

»Ja«, sagte sie.

»Gehen Sie mit uns, Pater?«

»Ja.«

Aber sie mußte noch Trimborn die Hand schütteln, Frau Mesewitz begrüßen, hörte jemand murmeln: die gute Nella wird alt, und überlegte, ob sie Albert anrufen und herbitten sollte. Albert würde ihn erkennen und ihr das schwierige Verhör ersparen. Obwohl alles dagegen sprach, daß er es sein könnte, war sie fast sicher, daß er es sei. Er sah wie fünfundzwanzig aus, mochte aber achtundzwanzig sein und wäre also damals höchstens achtzehn gewesen.

»Ich wollte Ihnen schon schreiben«, sagte er, als sie die Treppe hinuntergingen.

»Es hätte wenig Zweck gehabt«, sagte sie.

Er blickte zu ihr auf, und seine alberne Gekränktheit reizte sie noch mehr.

»Seit zehn Jahren lese ich keinen Brief mehr, sie fliegen alle ungeöffnet in den Müllkasten.«

An der Tür ließ sie ihn stehen, gab nur dem Pater die Hand und sagte: »Nein, ich muß nach Hause, mir ist nicht wohl …, rufen Sie mich an, wenn Sie wollen, aber nennen Sie Ihren Namen nicht am Telefon. Hören Sie: nicht Ihren Namen nennen.«

»Was ist denn los, liebe Nella?«

»Nichts«, sagte sie, »ich kann nicht mehr, ich bin so müde.«

»Am nächsten Freitag hätten wir dich gern in Brernich gehabt, wo Herr Gäseler ein Referat hält…«

»Rufen Sie mich an, wenn Sie wollen«, sagte sie, ließ die beiden Männer stehen und lief schnell weg.

Endlich war sie aus dem Bereich der hellen Lichter heraus und konnte in die dunkle Straße einbiegen, wo Luigis Eissalon lag.

Hier hatte sie hunderte Male mit Rai gesessen, und es war der am besten geeignete Ort, den Film zurechtzuflicken, die Streifen, die Träume geworden waren, einzuhängen in die Zähne der Kurbelwelle. Licht aus und auf den Knopf gedrückt, und der Traum, der dazu bestimmt gewesen war, Wirklichkeit zu werden, flimmerte über das Hirn hin.

Luigi lächelte ihr zu und griff sofort zu der Schallplatte, die er immer auflegte, wenn sie hereinkam: wilde und sentimentale Primitivität, hektisch und ergreifend, und lauernd wartete sie auf die Stelle, wo die Melodie ausklinkte und ratternd in unabsehbar tiefe Abgründe sank, während sie beharrlich das erste Viertel des Films, das kein Traum gewesen war, ablaufen ließ.

Hier hatte er begonnen, hier, wo sich wenig verändert hatte: immer noch war in der Straßenfront über dem Schaufenster das Mauerwerk in Form eines Hahns ausgespart und in grellen Farben verglast: grün wie die Heide und rot wie Granatäpfel, gelb wie die Flaggen an Munitionszügen, schwarz wie Kohle - und der Zettel, den der Hahn im Schnabel hielt: so groß wie vier Ziegelsteine, schneeweiß verglast und rot beschriftet: Hähnels 144 Sorten Eis. Längst wieder war der Hahn wie früher und warf sein buntes Licht über die Gesichter der Sitzenden, über die Bar, bis weit in die hinterste Ecke auch auf sie, die ihre Hand - tödlich gelb gefärbt - wie damals auf dem Tisch liegen sah, und Szene 1 war fällig.

Ein junger Mann kam an ihren Tisch, dunkelgrau fiel sein Schatten über ihre Hand, und er sagte, noch bevor sie zu ihm hatte aufsehen können: Ziehen Sie das braune Jäckchen aus, es paßt nicht zu Ihnen. Da stand er schon hinter ihr, hob ruhig ihre Arme und streifte ihr die braune Hitlerjugendjacke ab. Er warf die Jacke auf die Erde, schob sie mit dem Fuß in die Ecke des Eissalons und setzte sich neben sie. Natürlich bin ich Ihnen eine Erklärung schuldig - und noch immer konnte sie ihn nicht ansehen, denn ein zweiter grauer Schatten fiel über ihre Hand, die von der Brust des Hahns her knallig gelb gefärbt war. Ziehen Sie nie mehr das Ding an, es paßt nicht zu Ihnen. Später tanzte sie mit dem, der zuerst gekommen war, vorne, wo vor der Theke ein wenig Platz war, und sie konnte ihn genau ansehen: merkwürdig in dem lachenden Gesicht die blauen Augen, die ernst blieben, über ihre Schulter hinweg auf etwas sehr Entferntes zu blicken schienen. Er tanzte mit ihr, fast als tanze er allein, nur leicht berührten seine Hände sie, leichte Hände, die sie später, wenn er neben ihr schlief, oft nahm und auf ihr Gesicht legte. Hellgraue Nächte, in denen sein Haar nicht mehr schwarz, sondern hellgrau erschien wie das Licht, das von draußen kam, und sie lauschte ängstlich auf seinen Atem, der nie zu hören war, kaum zu spüren auch, wenn sie die Hand vor seinen Mund hielt.

Ein Leben ohne Ballast hatte begonnen in dem Augenblick, da der dunkelgraue Schatten auf ihre gelbgefärbte Hand fiel. Die braune Hitlerjugendjacke blieb in der Ecke des Eissalons liegen.

Gelber Fleck auf der Hand, so wie sie auch vor zwanzig Jahren gelb gewesen war.

Sie fand die Gedichte schön, weil er es war, der sie schrieb; viel wichtiger aber als diese Gedichte war er, der sie so gleichgültig vorlas. Alles war so leicht für ihn, so selbstverständlich; sogar die Einberufung, vor der er sich fürchtete, konnte hinausgeschoben werden, aber es blieb die Erinnerung an die beiden Tage, wo er draußen in der Kasematte geschlagen worden war.