Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

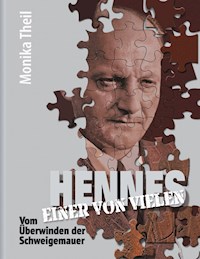

Irgendwann war sie es leid. Die Tochter wollte wissen, was ihr Vater im Nationalsozialismus gemacht hatte. Sie begab sich auf die Suche. Davon erzählt sie. Vom Forschen und Auskundschaften, von Umwegen und Zufällen und Wundern, von der Freude am Aufstöbern und Enträtseln und Verstehen. Am Schluss liegt alles auf dem Tisch, die ganze väterliche Nazi-Geschichte: Dr. Erich Hennes, Architekt, geboren 1912 in Chile. Die Eltern hatten dort ihr Glück gesucht. Heimkehr nach Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Aufgewachsen in den 20er Jahren in Berlin, dort an der Technischen Hochschule Architektur studiert. Bei Hitlers Machtergreifung 21 Jahre alt. Die Berliner Architektenszene um Albert Speer kennengelernt. Hochzeit mit Carla. Im Laufe der Zeit fünf Kinder. Mitgewirkt beim Umbau des Reichspräsidenten-Palais für den Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop. Erst spät und dann mit Unterbrechungen als Pionier zur Wehrmacht. Dort ohne Ehrgeiz und immer nur einfacher Gefreiter. 1942 kurz im russischen Stellungskrieg. Dann wieder Architekt. Mitgearbeitet am Umbau des Posener Schlosses für den Führer Adolf Hitler. Nochmal russischer Stellungskrieg 1943. Danach Ausbildung zum spanischen Wehrmachtsdolmetscher in Posen. Einmal als Rechnungsprüfer mit einer Sonderaufgabe in die geschundene Ukraine. 1944 mit seiner Dolmetschertruppe nach Frankreich. Dort verwundet. Wieder zurück nach Posen. 1945 Anrücken der Roten Armee. Mit dabei im verheerenden Kampf um die eingeschlossene Stadt. Gefangennahme bei der Kapitulation. Frau und Kinder auf der Flucht. Das jüngste Kind tot. Seine Frau auch. Vier Jahre russische Kriegsgefangenschaft. Dort erstaunliche Produktivität als Architekt. Heimkehr und persönliche Stunde Null im Sommer 1949. Wer also war er? Der eine, einzelne Deutsche. Kein berühmter, kein Mengele, kein Goebbels, kein Bonhoeffer. Einer, der hineingeworfen wurde in eine völlig durchgedrehte Zeit, die für ihn die Normalität darstellte. Der damit zurechtkommen musste. Er hat mitgewirkt, das System am Laufen zu Halten. Sehr nah dran am Zentrum der Macht, aber immer unauffällig in der dritten und vierten Reihe. Er war keinesfalls böse. Fuchsig vielleicht. Chancen ergreifend, auf seine Architektenlaufbahn bedacht. Nicht so gut im Durchblicken. Gut im Durchwursteln und gut im Ausblenden. Eben einer von vielen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 467

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung

Der Erzähler

Spät dran

Zeitgeschichte von unten

Heute

Informationsbeschaffung

Thema „Juden“

Geburt

Vorgeschichte der Eltern

Deutsche in Chile

Silbermine in den Anden

Kindheit in Chile

Rückkehr nach Europa

1921 - 1929: Ankunft in Deutschland

Aachen

Hagen

Berlin

Der Neue

Kant-Schule

Jugendfreunde

Vater Carl

Mutter Rosalie

Schwester Ursula

1930: Ende der Schulzeit

Abitur

Politische Turbulenzen

Traum vom Architektenberuf

Praktikum

1930 - 1932: Erste Studienjahre

Formalitäten

Geldnot

Nationalsozialistische Studentenschaft

Wahlberechtigt

Vordiplom

Professoren und Studenten

Tessenowschüler

1933: Hitler an der Macht

Politischer Umbruch

Antisemitismus an der Hochschule

Annäherung zwischen Kirche und Staat

Johannes Fest

1934 - 1935: Ende der Studienzeit

Diplomarbeit

Röhm-Putsch

Abschlussprüfung

Wiedereinführung der Wehrpflicht

1935: Auf eigenen Beinen

Anstellung im Architekturbüro Seeger

Hochzeit mit Carla

Oberpostdirektion

Reichskulturkammer

Hitlers Erfolge

1936 - 1937: Familienleben

Tod und Geburt

Eva Beuk

Der Katholik

1938: Berufliche Optionen

Privataufträge

Unbedenklichkeitserklärung

Doktorarbeit I

1938: Architekturbüro Franz Böhmer

Im Zentrum der Macht

Zeichnungen I

Novemberpogrom

Juden in der Wilhelmstraße

Zeichnungen II

Böhmers Architektenteam

Mitgliedschaft in der NSDAP

1939: Kriegsausbruch

Berufliche Erfolge

Hochzeit der Schwester Ursula

Überfall auf Polen

Kirche und Krieg

Musterung

1940: Leben im Krieg I

Militärische Kurzausbildung

Krieg im Westen

Doktorarbeit II

Bomben auf Berlin

Fortschritte auf der Baustelle

Als Besatzungssoldat in Paris

1941: Leben im Krieg II

Viertes Kind

Hilfswerk „Mutter und Kind“

Doktorprüfung

Einberufung

Militärische Einheiten

Unterhalt und Besoldung

Weihnachten

Informationen der Wehrmachtauskunftstelle

1942: Russland I

Reise an die Front

Freiburger Militärarchiv und Zeitzeugen

Vorgeschichte der 17. Panzerdivision

Vorgeschichte des Panzerpionierbataillons 27

Tagesereignisse

Stab des Panzerpionierbataillons 27

Ende des Einsatzes

Rätsel

1942: Posen I

Paradies für Architekten

Terror gegen die polnische Bevölkerung

Terror gegen den polnischen Katholizismus

Terror gegen die jüdische Bevölkerung

Baugeschichte des Posener Schlosses

Erich beim Schlossumbau

Schlossanlage heute

1943: Neueinberufung zur Wehrmacht

Böhmers Ausstieg

Umzug der Familie nach Wollin

Feldpostrundbriefe

1943: Ereignisse in Warschau

Modlin bei Warschau

Nähe zum Warschauer Ghetto

Aufstand im Warschauer Ghetto

Akteure der Gewalttaten

„Ich habe davon nichts gewusst.“

1943: Russland II

Reise an die Front

206. Infanteriedivision

Tagesereignisse

Ende des Einsatzes

1943: Posen II

Empfang im Bauquartier

Wehrmachtsdolmetscher

Dolmetscherkompanie XXI

Gast im Bauquartier

Treffen mit Böhmer

Das schwarze Schaf

Einstellung zum Krieg

1943: Abordnung in die Ukraine

Reisedaten

Verwaltungsstrukturen

Rowno

Massaker im Wald von Sosenki

Judenmord in der Ukraine

Aushebung der Massengräber

Der Unbekannte

Berliner Reichsprüfungsgesellschaft

Rechnungsprüfung

Sichtbarkeit von Verbrechen

1943 - 1944: Leben im Krieg III

Böhmers Tod

Zerstörungen in Berlin

Familie in Wollin

Dolmetscherprüfung

1944: Westfront

Vor dem Aufbruch

Fahrt nach Frankreich

Im Umland von Paris

Verletzung

Zurück in Posen

1945: Posen III

Militärische Ausgangslage

Hilfsgemeinschaft ehemaliger Posenkämpfer

Dolmetscher im Krieg

Tagesereignisse bei der Schlacht um Posen

Sturm auf das Kernwerk

Fragen zur Posener Hölle

Sammellager

Fahrt in die Gefangenschaft

1945: Schicksal von Frau und Kindern

Flucht

Carlas Tod

1945 – 1949 Kriegsgefangenschaft

Spurensuche

Lebensbedingungen in sowjetischen Kriegsgefangenenlagern

Erichs Lagerabteilungen

1945: Kukkowka

Hauptlager als Sammelbecken

Erwerb von Russischkenntnissen

Kriegsende

1945 - 1948: Sulashgora

Wohnsituation

Sonderstatus als Experte

Fabrikgelände

Arbeit in der Ziegelei

Vergnügliche Pausen

Rudolf John

Nachricht von Carlas Tod

Sorge um die Kinder

Heimweh

Schließung der Lagerabteilung Sulashgora

1948 - 1949: Solomennoye

1949: Nordpunkt und Heimkehr

Anhang

Abbildungsnachweis

Literaturverzeichnis

Quellennachweis

Danksagung

EINLEITUNG

DER ERZÄHLER

Mein Vater war ein ausgezeichneter Erzähler. Er hatte eine blühende Fantasie. Wenn er im Familienkreis anfing zu erzählen, lehnten sich alle erwartungsvoll zurück, hingen an seinen Lippen, gaben Acht, dass er nicht unterbrochen wurde und genossen die wunderbaren, meist in sich abgeschlossenen und immer auf einen überraschenden Höhepunkt zusteuernden Geschichten. Abends an meinem Kinderbett waren sie frei erfunden und wimmelten von Zwergen und sprechenden Tieren. An gemütlichen Nachmittagen handelten sie, schmunzelnd vorgetragen, von seinen eigenen Erlebnissen. Im Geheimen spürte man, dass sie nicht ganz genauso stattgefunden haben konnten, wie er sie erzählte, dass manches Detail dazuerfunden oder um der Erzählkunst willen ein wenig oder sogar sehr übertrieben war. Dem gespannten Zuhören stand das nicht im Wege.

Wenn es ernst wurde, schwieg der gute Erzähler. Für meinen Vater war das Erzählen eine Kunst mit Unterhaltungswert, weniger ein Mitteilen von Fakten und schon gar nicht ein Akt der Entlastung oder Befreiung. Die Themen Krieg, Kriegsgefangenschaft und Nationalsozialismus waren tabu. Warum sprach er nicht darüber? Weil er sich bewusst dazu entschieden hatte, weil er sich selbst nicht verstand oder weil er sich schämte? Weil er mich als Nachkriegskind nicht belasten wollte? Manchmal lärmte er im Schlaf herum und schrie im Traum. Im Alltag gingen wir mit ihm um, wie mit einem rohen Ei. „Pst, Vater war in Kriegsgefangenschaft!“, war eine oft gehörte Warnung, wenn mir klargemacht werden sollte, dass ich leise sein und den Vater schonen sollte.

Wie konnte es eigentlich passieren, dass ich, solange er lebte, kaum jemals auf die Idee gekommen bin, ihn in Bezug auf diese Zeit zu befragen? Warum haben auch die anderen nicht gefragt? Wieso sprachen die Erwachsenen nicht wenigstens unter sich über die Vergangenheit? Obwohl ich ihre Gespräche gern belauschte, war nichts davon zu hören. Freunde hatten die Eltern nur wenige, Verwandte wurden selten besucht, geschäftliche Kontakte drangen nicht bis in die Familie vor. Wir gingen in die Kirche, da wurden wir auch geschätzt und gern gesehen. Ansonsten blieben wir unter uns. Und da galt das Tabu.

SPÄT DRAN

Ich weiß, ich bin spät dran. Die sogenannte Väterliteratur der 70er und 80er-Jahre habe ich komplett verschlafen. Ebenso die später einsetzende Erinnerungskultur, die die Verstrickung der allmählich aussterbenden Vorfahren in den Nationalsozialismus und das Wissen oder auch Nichtwissen darüber zum Gegenstand hatte. Das Thema Kriegskinder und Kriegsenkel habe ich zwar relativ aufmerksam verfolgt, aber in letzter Zeit nicht mehr viel davon gehört.

Also alles schon da gewesen? Ja, aber es hilft nichts. Ich hatte genug damit zu tun, auf die eigenen Beine zu kommen. Das Erbe einer komplizierten Familiendynamik hatte mir so ziemlich den Boden unter den Füßen weggezogen. Erst jetzt, in die Jahre gekommen und inzwischen fröhlich und zufrieden, bin ich in der Lage, die Vergangenheit meines Vaters zu erforschen. Es ging nicht schneller. Ich brauchte die Zeit.

Alle möglichen Gesichtspunkte, die Vorfahren literarisch ins Visier zu nehmen, sind bereits von Berufeneren als mir aufgegriffen und bearbeitet worden: Identitätsfragen nach dem Krieg angesichts des Zusammenbruchs; Überlebensstrategien in und nach dem Krieg; Auseinandersetzung mit Opfergruppen, seien es Juden, Kriegsheimkehrer oder die Deutschen insgesamt; überhaupt die ganze Opfer-Täterproblematik; Aufarbeitung der Verflechtung von Institutionen und Berufsgruppen mit dem Nationalsozialismus; Aufdecken persönlicher oder gesamtdeutscher Schuld; moralische Anklage und Abrechnung; Sprachlosigkeit und deren Folgen für die nachfolgenden Generationen; Suche nach der eigenen Vergangenheit; Vertiefung des geschichtlichen Wissens als Folie für ein besseres Verständnis der Gegenwart.1

Warum also sollte ich nun noch ein Buch schreiben? Weil ich wissen möchte, was mit MEINEM kleinen, verschwiegenen Väterchen losgewesen ist. Um mir Klarheit zu verschaffen, was ihn und damit mich geprägt hat. Um die Fakten, die diesen einen Menschen betreffen, mit den Mitteln, die uns heute in einer nie zuvor da gewesenen Fülle zur Verfügung stehen, so ehrlich wie möglich auf den Tisch zu bekommen.

Vielleicht bin ich gar nicht spät dran, sondern früh. Vielleich mache ich ein neues Genre auf. Eins, das jetzt erst möglich ist. Ohne Klage. Ohne Anklage. Neugierig. Sorgfältig. Beharrlich.

Es geht mir nicht darum, zu urteilen oder zu verurteilen. Das war früher und ist lange vorbei. Es geht mir darum, zu verstehen. Nach dem Krieg wurden reale Trümmer beseitigt. Wir Nachfolgenden haben die Aufgabe, die seelischen Trümmer aufzuräumen. Nachdem das inzwischen zumindest bei mir selbst ganz gut gelungen ist, möchte ich nun ein Leben rekonstruieren, das ohne Zweifel gelebt worden ist, durch konsequentes Nichterzählen jedoch für mich als Nachgeborene bisher nicht viel mehr war als ein dunkler Fleck in der Familiengeschichte.

ZEITGESCHICHTE VON UNTEN

Mit dieser Biografie hangele ich mich am Leben eines einzigen Mannes durch die unerfreuliche deutsche Vergangenheit. Der eine, einzelne Deutsche. Kein Berühmter, kein Mengele, kein Goebbels, kein Bonhoeffer. Einer von Hunderttausenden. Einer, der hineingeworfen wurde in eine völlig durchgedrehte Zeit, die für ihn die Normalität darstellte. Der damit zurechtkommen musste. Zeitgeschichte von unten sozusagen. Das Spektakuläre ist bekannt. Die Wege derjenigen, die im Hintergrund blieben, weniger.

Wir Deutschen haben die unselige Geschichte unter historischen Gesichtspunkten mustergültig aufgearbeitet. Jeder weiß um die Verbrechen der Nationalsozialisten, man kennt die Zahlen der Toten und stellt sich immer neuen Enthüllungen. Viele schämen sich noch heute. Aber wer war eigentlich ein Nazi? Die Männer um Hitler und die in der SS? Die Schläger, Fanatiker, Lagerbetreiber, Erschießungskommandos? Diejenigen, die hinterher angeklagt und verurteilt wurden? Oder etwa alle, die den Soldateneid auf Hitler geschworen haben? Die NSDAP-Wähler vielleicht? Alle, die die Hand zum Hitlergruß erhoben haben? Die nicht mehr in jüdischen Geschäften eingekauft haben?

Und vor allem: Was war mit den eigenen Vorfahren? Mit den lieben Eltern und Großeltern, die einen als Kind so fürsorglich bei der Hand genommen haben? „Nein, die nicht“, höre ich. „Die haben auf dem Dorf gelebt, da war nicht viel los. Der Vater war nur kurz im Krieg. Er war an einer Stelle eingesetzt, wo es nicht so gefährlich war. Der ist entnazifiziert worden, und danach war alles wieder gut. Der ist selbst dabei draufgegangen. Die haben das alles gar nicht gewollt. Die waren gar nicht in der Partei. Die haben sich rausgehalten. Die sind alle verführt worden. Die sind selber von den Russen vertrieben worden. Die haben anderen geholfen, wo es ging. Die waren immer schon dagegen gewesen. Die eigenen Vorfahren waren keine Nazis.“2

Die anderen waren die Nazis. Die eigenen Familienangehörigen werden verschont. Das ist verständlich. Wer möchte schon das eigene Nest beschmutzt sehen? Nach einer Studie aus dem Jahr 2018 sagen fast 70 % von über 1000 zufällig ausgewählten Menschen, dass unter ihren Vorfahren keine Täter des Zweiten Weltkriegs gewesen seien. Immerhin 18 % geben an, dass ihre Vorfahren während des Zweiten Weltkriegs potenziellen Opfern geholfen (z.B. Juden versteckt) haben.3 Historisch belegbar ist das nicht. Historisch belegbar waren es allerhöchstens 0,3 %.4 Ganz offenbar hat sich die Wahrnehmung verschoben. Die Loyalität gegenüber den Vorfahren hat sich vor die verstörenden Fakten geschoben.

Ich kann das bei mir selbst beobachten. Jahrzehntelang wusste ich gar nichts. Seitdem ich angefangen habe, die Fakten zu erforschen, merke ich immer wieder, dass ich in meiner Vorstellung versuche, meinen Vater herauszuhalten aus dem, was ganz offensichtlich um ihn herum passiert ist. Er MUSS das doch durchschaut haben. Er MUSS doch dagegen gewesen sein. Und wenn er sich auch nicht getraut hat, den Mund aufzumachen: Er muss doch wenigstens IM STILLEN auf der richtigen Seite gestanden haben. Er hat GANZ BESTIMMT niemanden erschossen. Er hat es doch immer nur GUT GEMEINT. Und so weiter. So steht auch bei mir beides unmittelbar nebeneinander: auf der einen Seite die Neugier, die Lust am Erforschen und Aufdecken, auf der anderen Seite die Abwehrmechanismen gegen das Aufgeben von vermeintlicher Loyalität.

Ob und wie man zumindest Teile der Wissenslücken in der eigenen Familiengeschichte schließen kann, möchte ich mit dieser Arbeit herausfinden. Es ist ein aufwendiges Unternehmen. Aber es lohnt sich. Es klärt den Blick auf den Vater. Es befreit vom Rede- und Frageverbot. Es bringt mich in Kontakt mit interessanten Menschen. Es motiviert mich zu sehr individuellen Reisen an Orte, die in keinem Urlaubsprospekt auftauchen.

HEUTE

Dann ist da noch der zunehmende Rechtsradikalismus unserer Tage. Immer wieder gibt es Schmierereien mit Hakenkreuzen und rechtsextreme Sprüche.5 Journalisten werden aggressiv beschimpft und attackiert6. Im Jahr 2019 zählte das Bundesamt für Verfassungsschutz 21.290 rechtsextreme Straf- und Gewalttaten.7 Seit 2016 wurden 22 Menschen von rechtsextremen Tätern getötet.8

Ich mache mir Gedanken. Es könnte sein, dass im Windschatten der Sprechverbote versucht wurde, die eigene Familie zu schützen und eine Art Normalität ohne das nationalsozialistische Monstrum zu ermöglichen. Es könnte sein, dass das Gift des Nationalsozialismus durch Verschweigen unter die Oberfläche gedrückt worden ist und sich dort unterirdisch erhalten hat. Es könnte sein, dass autoritäre und rassistische Einstellungen sich im Nebel des Verdrängten versteckt und dort überdauert haben. Es könnte sein, dass sie gegenwärtig hier und dort wieder ans Tageslicht kommen. Es könnte sein, dass eine echte Katharsis noch gar nicht abgeschlossen ist. Auch deshalb schreibe ich diese Biografie. Ich möchte Kriegskinder, Nachkriegskinder, Kriegsenkel und Kriegsurenkel zur Aufarbeitung der eigenen Familienvergangenheit motivieren. Um der Wachsamkeit willen. Es lohnt sich!

INFORMATIONSBESCHAFFUNG

Das Projekt hält mich inzwischen seit mehreren Jahren in Atem. Es ist nicht leicht, eine Biografie mit Daten zu füllen, wenn man keine Daten hat. Es braucht Zeit, weil es viele verschiedene Bereiche gibt, auf denen der Mann, der mein Vater wurde, sich bewegt hat. Seine Familie, seine Tätigkeit als Architekt, seine Religiosität, sein Soldatendasein, seine Gefangenschaft. Ein Riesenpuzzle ohne Vorlage. Puzzlesteine, die nicht schon fertig auf dem Tisch lagen, sondern erst gefunden werden mussten. Von denen ich meist zunächst nicht einmal wusste, wo auf diesem Kontinent ich sie suchen sollte, denn Erich ist ganz schön herumgekommen. Er war in Chile, Frankreich, Polen, Russland, der Ukraine. Und in Berlin natürlich.

Nach dem Tod meiner Mutter tauchte ein Aktenordner mit privaten Dokumenten auf, die mein Vater aufbewahrt hatte. Dort fand ich auch einen Lebenslauf. Genauer gesagt sind es sechs verschiedene, aufeinander aufbauende Varianten aus den Jahren 1950 bis 1968.9 Sie entstammen diversen Bewerbungsunterlagen und enthalten viele wichtige Informationen.

Erichs Aktenordner war der Anfang meines Archivs. Zunächst habe ich alle Familienmitglieder gebeten, in ihren Unterlagen nach weiteren Dokumenten zu suchen. Inzwischen ist eine ansehnliche Sammlung von Geburts- und Sterbeurkunden, Trauscheinen, Ahnenpässen, Sparbüchern, Grundbuchauszügen, Notarverträgen, Fotos, Briefen, Zeichnungen, Manuskripten sowie Schul- und Arbeitszeugnissen zusammengekommen. Diese Sammlung nenne ich „Familienarchiv“. Im Folgenden werde ich häufig daraus zitieren.

Vieles fand ich aber auch in öffentlichen Einrichtungen. Nach und nach lernte ich einige kennen. Das Bundesarchiv in Berlin und das in Koblenz, das Militärarchiv in Freiburg, das Architekturmuseum in Berlin, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die Wehrmachtauskunftstelle, den Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes, das Staatsarchiv in Posen, Bibliotheken und vor allem die Universitätsbibliothek in meiner Heimatstadt Köln samt unerschöpflichen Möglichkeiten zur Fernleihe sind äußerst förderliche Orte.

In der Regel folgten jedem Fund nach erstem Jubel hundert neue Fragen. Dann ging das Suchen weiter. Obwohl ich ziemlich hartnäckig bin und nicht so schnell aufgebe, war an verschiedenen Stellen manchmal einfach Schluss mit dem Zutagefördern von Informationen. Nichts mehr zu holen. Alle Dokumente vernichtet. Alle Zeitzeugen verstorben, der Nachlass unauffindbar, die Nachkommen uninteressiert, Literatur zum Thema nicht vorhanden. Auch das Internet zeigte sich manchmal sperrig, meine Suchanfragen waren oft zu speziell. Sehr wichtig wurden die vielen Helfer, die mir begegneten. Fast immer stieß ich auf offene Ohren, wenn ich meine Fragen vortrug. Menschen nahmen sich Zeit, stellten mir ihr Wissen zur Verfügung, erzählten von Erinnerungen, machten sich mit mir auf die Suche nach Akten, Unterlagen, Fotos, Briefen, Zeichnungen, aber auch nach Orten, Bauten, Zusammenhängen, Literatur. Sie halfen beim Übersetzen, vermittelten mir Kontakte, brachten mich mit Experten zusammen, berieten mich beim Schreiben. Und manchmal kam am Schluss sogar eine Freundschaft dabei heraus.

Das Ganze war ein großes Abenteuer für mich und keineswegs nur belastend und mühsam. Was für eine Freude war es, als ich beispielsweise nach langem Suchen endlich doch vor dem Haus des Vaters stand, das sich partout nicht finden ließ in der endlos langen Allee in Berlin-Karlshorst. Die Hausnummern hatten sich geändert und ich wollte schon aufgeben, als ich zwei Automechaniker in einer Garage rumpeln hörte, die, nachdem ich vorsichtig angeklopft hatte, mit einem vergnügten „Wir koofen nüscht!“ ihre Werkzeuge weglegten, aus der Garage kamen, sich mein Anliegen anhörten, das mitgebrachte Foto von dem gesuchten Haus betrachteten, das Ganze spannend fanden und mit mir zusammen so lange wild gestikulierend und diskutierend auf dem Bürgersteig zubrachten, bis sie des Rätsels Lösung gefunden hatten. Da hinten, hinter der S-Bahnüberführung, noch über die Ehrlichstraße rüber und dann auf der rechten Seite. „Det isset. Det musset sein.“

Den größten Gewinn brachten Reisen an die Orte des Geschehens, nach Berlin, nach Posen und vor allem an den fernen, von mir einst mit grauenhaften Fantasien umwobenen „Un-Ort“ der väterlichen Kriegsgefangenschaft. Was ich dort vorfand, war eine ganz normale Stadt im Norden Russlands mit freundlichen, äußerst aufgeschlossenen und hilfsbereiten Menschen. Der Ort wurde schnell vertraut und hat seinen Schrecken für mich vollständig verloren.

Zeitzeugen, die wenigen, waren äußerst wichtig, vor allem Rudolf John, der mit meinem Vater zusammen in Kriegsgefangenschaft gewesen war und der mir vor Jahren seine kostbaren Besuche abstattete. Leider lebt er nicht mehr, wie so viele, die ich so gern gesprochen hätte. Aber Heinz Schmidt, er lebt noch! Er ist 94 Jahre alt und kann mir heute noch erzählen von der Kriegsgefangenschaft und jenem Erich Hennes, den er damals als Bauleiter in der Ziegelfabrik von Petrosawodsk kennengelernt hatte.

Und dann sind da noch die Erinnerungen. Eigene natürlich, an die wenigen Andeutungen, die ich selbst aus dem Mund meines Vater gehört habe. Meinen sehr viel älteren Geschwistern, Kriegskinder allesamt, hat er offenbar etwas mehr erzählt. Diese Geschichten sind im Familiengedächtnis aufbewahrt, als Quelle nicht unbedingt zuverlässig, aber lebendig und anschaulich.

Meine Geschwister beschlossen vor Jahren, ihre Kindheitserlebnisse zu sammeln und aufzuschreiben. Daraus entstand die „Geschichte der Familie Hennes“, eine unzensierte Quelle subjektiver Erinnerungen, auf die ich ebenfalls bei meinen Forschungen ab und an zurückgreife.

An vielen Stellen fehlte mir geschichtliches Hintergrundwissen. Wer weiß heute noch, wie der Russlandfeldzug vonstattenging? Wer kennt sich mit Wehrmachtseinheiten aus? Wer kann sagen, wie sich die katholischen Bischöfe zum Nationalsozialismus verhalten haben? Diesen und vielen weiteren Fragen bin ich mithilfe der Fachliteratur nachgegangen. Dann habe ich mich dem Geschehen von außen angenähert und möglichst genau geschildert, was um meinen Vater herum geschah. Wie genau er selbst sich innerhalb dieses Referenzrahmens verhalten hat, bleibt in solchen Fällen offen. Gleichzeitig war dieses Vorgehen ein großer Gewinn für mich. Denn jetzt, als sie sich konkret mit meiner eigenen Familiengeschichte verbanden, wurden die Ergebnisse der Geschichtsforschung für mich anschaulich, interessant und spannend.

THEMA „JUDEN“

Am schwierigsten sind die Themen Nationalsozialismus und Krieg sowie vor allem das Thema „Juden“. Während ich über die Kriegsbeteiligung meines Vaters allerhand herausfinde, bleibt das Thema „Juden“ ein Rätsel. Nichts. Kein Sterbenswörtchen, keine Geschichte, ein Dokument schon gar nicht. Gab es keine Juden in seinem Leben? Oder hat er sie nicht wahrgenommen? Hat er sie wahrgenommen und wollte nur hinterher nicht mehr davon sprechen? Ist am Ende dort, wo am tiefsten geschwiegen wurde, am meisten verborgen?

Diesem scheinbaren Nichtvorhandensein von Juden im Leben meines Vaters versuche ich entgegenzutreten, indem ich sie immer wieder hinein hole in seine Lebensgeschichte. Ich konfrontiere ihn mit Ereignissen, die sich in seiner unmittelbaren Nähe abgespielt haben. Wo und in welchen Kontexten hätte er Juden begegnen können? Was hätte er in seiner unmittelbaren Umgebung sehen, hören, wahrnehmen können? Wozu hätte er sich eine Meinung bilden können? Wie hätte er sich verhalten können?

Vieles bleibt offen. Dann setzen meine Fragenkaskaden ein und skizzieren eine Bandbreite von Möglichkeiten. Die offenen Fragen sind Teil dieser Lebensbeschreibung.

1912 - 1921: KINDHEIT IN CHILE

GEBURT

Der kleine Junge, der später mein Vater werden sollte, kam am 2. Januar 1912 in Santiago, der Hauptstadt Chiles, zur Welt.10 Seine Eltern waren nicht mehr ganz jung. Sein Vater Carl Hennes, geboren im Jahr 1878, Geologe aus Aachen, war bei der Geburt seines Sohnes bereits 34 Jahre alt,11 die Mutter Rosalie, geborene Papencordt aus Hagen in Westfalen zwei Jahre älter.12 Drei Wochen nach seiner Geburt wurde das Kind in der Kathedrale von Santiago auf den Namen Erich Paul Joseph getauft.13

VORGESCHICHTE DER ELTERN

Kennengelernt haben sich Rosalie und Carl auf einem Schiff, das von Bremen aus nach Südamerika unterwegs war. Rosalie, eine attraktive, kluge Frau und angeblich eine der ersten Studentinnen an der Pariser Sorbonne, an der sie vermutlich Agrarwissenschaften studiert hatte, sollte in Chile eine landwirtschaftliche Schule aufbauen.14 Carl, intelligent und chaotisch, schwergewichtig, meist gutmütig, ab und zu aber auch jähzornig, sehr musikalisch und für die Dinge des alltäglichen Lebens vollkommen unbegabt, dafür aber ein guter Wissenschaftler und offenbar auch ein Erfinder, war als Geologe mit einem Forschungsauftrag nach Chile unterwegs.

Carl wurde seekrank. Während er elend an Deck lag und sich mit Übelkeit herumquälte, kam Rosalie am Arm des Kapitäns vorbeigeschlendert. Als sie den armen Carl sah, machte sie amüsiert die Bemerkung: „Das also ist das sogenannte starke Geschlecht.“15

Diese Begegnung muss großen Eindruck auf Carl gemacht haben. Jedenfalls kamen die beiden sich näher. Am 16. Februar 1909 heirateten sie in Concepcion,16 einer Stadt im Süden Chiles, wo sie offenbar die erste Zeit zubrachten, ehe sie in die Hauptstadt Santiago umzogen. Was aus Rosalies Karriere wurde, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich nichts.

DEUTSCHE IN CHILE

Ich frage mich, wie kamen Deutsche eigentlich auf die Idee, in Chile leben zu wollen? Schon im 19. Jahrhundert waren Millionen von Europäern in alle möglichen Länder ausgewandert, die meisten von ihnen nach Amerika. Diejenigen, die nach Chile kamen, haben das Land nachhaltig geprägt. Chile unterhielt zu Beginn des 20. Jahrhunderts besonders gute Beziehungen zu Deutschland. Die dortige Regierung warb besonders intensiv um deutsche Einwanderer, weil sie als diszipliniert, arbeitsam, fähig und gebildet galten. In deutschen Zeitungen wurde inseriert, Anwerbebüros bemühten sich um ausreisewillige Deutsche. Wer bei der Ankunft in Chile verheiratet war, bekam ein 6000 Quadratmeter großes Stück Land angeboten, Werkzeuge und Baumaterialien wurden kostenlos gestellt. Nicht wenige der Immigranten haben sich auf der Hinreise kennengelernt und kurz vor dem Anlegen in Chile noch auf dem Schiff geheiratet, weil sie nur dann in den Genuss der staatlichen Vergünstigungen kamen. Die deutschen Einwanderer haben nicht nur die Landwirtschaft in Chile weiterentwickelt, sondern auch die Industrie. Es entstanden zum Beispiel Brauereien, Schuhfabriken und Werften. Vereine und Klubs wurden gegründet, Schulen gebaut und deutsche Lehrer angefordert.17 Um die Jahrhundertwende wurden Immigranten vor allem für den Erzabbau angeworben. Im pazifischen Krieg 1879 – 1883 zwischen Chile und Bolivien/Peru annektierte Chile große Salpetergebiete. Der Abbau von Salpeter ermöglichte ansehnliche Umsätze. Das Land wurde schnell sehr reich.18

Ungefähr diese Konstellation muss den Abenteurer und Geologen Carl Hennes und die Agrarwissenschaftlerin und Pädagogin Rosalie Papencordt bewogen haben, in Chile ihr Glück zu suchen.

SILBERMINE IN DEN ANDEN

Carl entdeckte in den chilenischen Bergen eine Silbermine, die er erwarb, ausbaute und erfolgreich betrieb. Damit war er Großgrundbesitzer und Patron einer ausgedehnten Hazienda mit vielen, meist indigenen Arbeitern. Außerdem erfand er ein neuartiges chemisches Verfahren, um Metalle, vor allem Kupfer und Silber, aus Gestein herauszulösen, das Hennes-Cuprum-Verfahren, 19 wie es genannt wurde. Carl war zu dieser Zeit offenbar ziemlich reich und zählte zur regionalen Elite in Chile. Die Familie hielt sich abwechselnd auf der Hazienda und in der Hauptstadt Santiago auf. In diesem Umfeld verbrachte mein Vater seine Kindheit. Später erzählte er gern und anschaulich davon.

Auf dem großen Gelände der Hazienda konnte er als kleiner Junge in Freiheit herumstreifen. Auf seinem Esel Pepe durfte er so weit reiten, wie er die Pfeife seines Vaters hören konnte. Am überdachten Essplatz stand ein langer Tisch, an dem die Familie mit vielen Bediensteten zu speisen pflegte. Abgenagte Knochen und Essensreste warf man einfach hinter sich, woraufhin regelmäßig eine große Balgerei unter den vielen Hunden ausbrach.20

KINDHEIT IN CHILE

Im Jahr 1918, als in der deutschen Heimat gerade der Erste Weltkrieg zu Ende ging, verlegte die Familie ihren Hauptwohnsitz von Santiago, das im Landesinneren liegt, nach Valparaiso am Pazifischen Ozean.21 In Valparaiso kam der kleine Erich mit sechs Jahren in eine deutsche Schule.22 Im gleichen Jahr wurde seine Schwester Ursula geboren.23

Aus dieser Zeit gibt es eine Geschichte, die er mir persönlich erzählte, als ich noch recht klein war und die einen unvergesslichen Eindruck auf mich gemacht hat:

Er traf sich oft mit einigen einheimischen Jungen. Die anderen Kinder hatten bunte Glasmurmeln, die sehr schön aussahen und die man sehr gut herumkullern lassen konnte. Erich hatte keine Glasmurmeln und konnte deshalb nicht mitspielen. Zu Hause überlegte er sich, wie er sich Murmeln beschaffen könne. Er kam auf die Idee, Kugeln selbst herzustellen, und zwar aus Lehm. Er formte kleine und größere Kugeln und gab sich viel Mühe, sie schön rund zu bekommen. Dann ließ er sie trocknen, anschließend wurden sie geschliffen und angemalt. Er war sehr zufrieden mit seinem Werk. Als er mit seinen selbst gemachten Kugeln zu seinen Spielkameraden kam, sie ihnen stolz zeigte und mitspielen wollte, lachten sie ihn hämisch aus und fragten ihn, was er denn mit dem selbst gemachten Dreck wolle.

Das Ende dieser Geschichte ist deprimierend. Der kleine Junge hatte es so gut gemeint und wurde ausgelacht. Hohn und Spott für seine guten Ideen. Als Kind empörte mich das zutiefst. Wie hatten diese Lümmel das meinem lieben Vater antun können?

Heute frage ich mich, was diese Geschichte zu bedeuten hatte. Warum erzählte er sie mir und warum erzählte er sie so? Ob sie sich tatsächlich so zugetragen hatte? Warum eigentlich endete die Geschichte so traurig? Warum ließ er, der fantasiebegabte Erzähler, sie nicht „gut“ ausgehen? Warum ließ er nicht Freunde auftreten, die Angelegenheit in einer Prügelei auslaufen und seine Schmäher zu kleinen Würstchen schrumpfen? Warum stiegen nicht wenigstens Eltern ins Geschehen ein, die ihn trösteten und ihm bei nächster Gelegenheit die schönsten Murmeln der Welt kauften?

Etwas musste den kleinen Jungen damals nachhaltig verstört haben. Vielleicht war es die bittere Erfahrung, dass er, obwohl Sohn des Großgrundbesitzers und obwohl er sich so viel Mühe gegeben hatte, zur Gruppe der normalen Kinder dazu zu gehören, ausgeschlossen blieb und trotz seiner guten Ideen und seiner gestalterischen Fähigkeiten nichts daran ändern konnte.

RÜCKKEHR NACH EUROPA

Im Jahr 1921 wurde es turbulent. Während in Deutschland ein junger Mann namens Adolf Hitler zum Parteivorsitzenden der NSDAP gewählt wurde, beschloss der erfolgreiche Geologe Carl Hennes in Chile, sich von seiner einträglichen Silbermine zu trennen und nach Deutschland zurückzukehren. Die Gründe dafür liegen im Dunkeln. Vielleicht war es ein Grubenunglück, vielleicht war der Silberpreis gefallen, vielleicht war aber auch Patriotismus in Carl erwacht oder einfach nur Heimweh. Die 1500 Kilometer lange Reise vom Pazifik quer durch Chile und Argentinien bis an den Atlantik nach Buenos Aires hat meinen damals neunjährigen Vater tief beeindruckt und es gibt einige, später anschaulich vorgetragene Anekdoten darüber.

So erzählte er von der Eisenbahnfahrt über das gewaltige Gebirge der Anden. An einem besonders steilen Berg wollte die Lok nicht mehr weiterfahren.

Bild 1: Rosalie mit ihren Kindern Erich und Ursula im Jahr 1921

Der Zug blieb stehen. Eine Durchsage für die Passagiere ertönte. Die erste Klasse wurde zum Sitzenbleiben aufgefordert, die zweite Klasse sollte aussteigen und die dritte Klasse musste schieben. Ein anderes Mal gab es Schnee im Hochgebirge. Erich hatte noch nie Schnee gesehen und glaubte zunächst, es sei Watte, bis er ausstieg, in den Schnee pinkelte und eines Besseren belehrt wurde.

Tage später erhob sich ein gewaltiger Sturm in der argentinischen Wüste. Der gesamte Eisenbahnzug versank im Sand, und in den Waggons wurden die Reisenden, ihre Kleider, ihre Koffer und Reisetaschen sowie sämtliche Lebensmittel mit knirschendem Sand überzogen.24

Nachdem die Familie in Buenos Aires angekommen war, blieb man dort für eine kurze Zeit.25 Dann ging es mit dem Schiff zurück nach Europa. Beharrlich wird im Familienkreis erzählt, dass Carl bei seiner Rückkehr nach Europa wider besseres Wissen und entgegen allen Empfehlungen guter Ratgeber, die offenbar die damals aktuellen, für Deutschland immer ungünstiger werdenden Wechselkurse viel wachsamer im Blick hatten, als er, sich seinen schönen Dollarreichtum in der deutschen Währung auszahlen ließ.26 Ein großer Fehler, wie sich bald herausstellen sollte.

Für die Familie hatte es den Ersten Weltkrieg nur aus der Ferne gegeben. Vater Carl war nie an einer Front gewesen. Wahrscheinlich dachte und fühlte er kaisertreu und liebte sein Vaterland. Vielleicht hatte er sogar die Idee, mit seiner Mission in Chile am Weltmachtanspruch mitzuwirken, der das geschichtliche Denken vieler Deutscher damals bestimmte. Vielleicht schimpfte er, wie so viele Menschen damals, über die Kriegsniederlage, die Knebel des Versailler Vertrages und den angeblichen Verrat der Sozialdemokraten, die an allem schuld gewesen seien.27 Vielleicht waren ihm die Bestrebungen zur Republik, mit denen er es bald zu tun bekommen sollte, genauso suspekt wie vielen seiner daheimgebliebenen Zeitgenossen. Aber vom Krieg mit all seinen Schrecken war Carl verschont geblieben. Und so war auch mein Vater kein Kriegskind wie die gleichaltrigen deutschen Kinder, auf die er bald treffen sollte. Bomben, einstürzende Häuser, Verlust, Todesangst, all das kannte er nicht, als er nach Deutschland kam, dessen Menschen von all dem tief gezeichnet waren.

1921 - 1929: ANKUNFT IN DEUTSCHLAND

AACHEN

Zunächst versuchten die Heimkehrer, in Aachen Fuß zu fassen, wo Carls Familie wohnte.28 Augenzwinkernd erzählte Erich Jahrzehnte später oft und gern die Geschichte von den „Zwölf Aposteln“, einem Hügel, auf dessen Spitze zwölf Bäume im Halbkreis standen. Dort verlor er seinen letzten Milchzahn. In einem Ritual, mit dem er sich wohl vergewissern wollte, dass er nun wirklich kein Kind mehr sei, vergrub er, man beachte die genaue Ortsangabe, den Zahn unter dem dritten Baum von rechts.

Schließlich gab es jedoch Streit zwischen Carl und seinen Angehörigen wegen Carls übermäßiger gardinenschädigender Zigarrenqualmerei. Carl war über die Kritik erbost und wollte nicht länger in Aachen bleiben.29

HAGEN

Nach diesem ersten fehlgeschlagenen Versuch zog die Familie nach Hagen in Westfalen, der Heimat von Rosalie. Dort kamen sie ein wenig zur Ruhe. Erich besuchte zwei Jahre lang das Albrecht-Dürer-Gymnasium30 und verbesserte seine Deutschkenntnisse. Er konnte zwar fehlerfrei sprechen, aber nicht richtig schreiben, sodass sein erstes Diktat sage und schreibe 56 Fehler enthalten haben soll. In meinen Augen muss er dann in Hagen ausgezeichnete Lehrer gehabt haben. Ich habe später jedenfalls in Texten, die von ihm erhalten sind, so gut wie nie einen Rechtschreibfehler gefunden.

BERLIN

Schließlich entschied Vater Carl sich jedoch für Berlin. Ich könnte mir vorstellen, dass er auf dem Standpunkt stand, für ihn als Weltreisenden käme nur eine Welthauptstadt infrage.31 Im Herbst 1922 kaufte er im Osten der Stadt, im aufblühenden Stadtteil Karlshorst, ein schönes, geräumiges Haus.32 Es lag an der Treskowallee, direkt gegenüber der ehrwürdigen Trabrennbahn, die im Ruf stand, die größte Hindernisbahn des Landes zu sein.33 Über den Kaufpreis habe ich nichts herausgefunden. Dieses Haus wurde für die nächsten Jahre zum Lebensmittelpunkt der Familie.

Trotz angesehener Wohnlage und trotz Eigenheim war aber bald Schluss mit dem Leben auf großem Fuß. Deutschland litt an den Folgen des verlorenen Ersten Weltkriegs und unter seinen erdrückenden Zahlungsverpflichtungen. 1923 kam es zu einer unvorstellbaren, galoppierenden Hyperinflation. Ein Dollar entsprach im Dezember 1922 der gigantischen Summe von 8000 Mark, vier Monate später waren es 20.000 Mark und im August 1923 unvorstellbare 1.000.000 Mio. Mark.34 Hätte Carl seine Dollars damals nicht in Reichsmark umgetauscht, hätte er in Saus und Braus leben können. So waren sämtliche Ersparnisse und Wechsel wertlos. Der ehemals reiche Silberminenbesitzer muss sein gesamtes Vermögen verloren haben. Nur die Immobilie blieb.35

Glücklicherweise war dieser Spuk mit der Einführung der Rentenmark im November 1923 sowie einem gnädigen Politikwechsel der Siegermächte des Ersten Weltkriegs bald vorbei,36 und die goldenen Zwanziger Jahre konnten anbrechen.

DER NEUE

In diesem krisengeschüttelten Jahr 1923 zog die Familie nach Berlin-Karlshorst um. Erich sollte die dortige Kant-Schule besuchen. Mit seinen elf Jahren kam er in die 6. Klasse, oder, wie man damals sagte, in die Quinta.37

Als Neuer in eine bestehende Klassengemeinschaft zu kommen, ist oft nicht einfach. Ich frage mich, wie es Erich wohl ergangen ist. Den Berliner Dialekt beherrschte er mit Sicherheit nicht. Schon von daher fiel er möglicherweise auf und rangierte bei seinen Klassenkameraden unter der Kategorie Außenseiter. Außerdem kam er aus einem sehr fernen Land. Das hätte unter Umständen für seine Altersgenossen spannend sein können. Er wird so manches zu erzählen gehabt haben, vom Leben auf der Hazienda, von Chile, von der abenteuerlichen Rückreise. Vielleicht hat er sich damit interessant machen und dem Außenseiterstatus entfliehen können. Ich könnte mir vorstellen, dass hier sogar die Wurzeln seiner späteren Erzählkunst lagen.

KANT-SCHULE

Gern hätte ich mehr gewusst über die Kant-Schule und den Geist, der dort geweht hat. Auf ihrer Website bietet die Schule, die auch heute noch unter diesem Namen existiert, einen kleinen geschichtlichen Überblick. Dort erfährt man, dass die Schule damals einen guten Ruf hatte.

Das Fächerspektrum war beachtlich: Deutsch, Geschichte, Staatsbürgerkunde, Erdkunde, Englisch, Französisch, Latein, Rechnen (mit Buchführung), Raumlehre (Geometrie), Naturbeschreibung (später Biologie und Physik), Naturlehre, Zeichnen, Musik, Turnen (Leibesübungen). Dazu kamen Gesundheitslehre, Kurzschrift, Werken, Gartenarbeit, Nadelarbeit, Hauswirtschaft und Maschinenschreiben.38 Hauswirtschaft und Nadelarbeit sprechen dafür, dass zu dieser Zeit auch schon Mädchen an der Schule unterrichtet wurden.

Von 29 Lehrern ist die Rede. Nicht alle waren der jungen Republik wohlgesonnen. Manch einer neigte schon früh dem Nationalsozialismus zu. 1925 verstarb ein Studienrat, der später im „Karlshorster Heimatboten“ als „Kämpfer“ für das „Prinzip von Blut und Boden, Rasse und Raum“ und als „Vorkämpfer für nationalsozialistische Erziehung“39 bezeichnet wurde.

Sehr spannend hätte ich es gefunden, die Jahresberichte des Direktors Bolle, der seit 1922 die Schule leitete, im Original lesen zu können. Alle meine diesbezüglichen Bemühungen verliefen jedoch im Sand. Im Aktenkeller der Schule liegen diese Berichte jedenfalls nicht, da ist man sich sicher. Im Folgenden muss ich mich, was die Schulzeit meines Vaters betrifft, also mit familiären Anekdoten begnügen.

JUGENDFREUNDE

Ein kleiner Junge namens Walter Goderski ging ebenfalls auf die Kant-Schule und wurde Erichs bester Freund. Über die gemeinsamen Erlebnisse der beiden gibt es einige amüsante Geschichten. Mein Vater soll seinen eher künstlerisch begabten Freund sehr großzügig in Mathematik unterstützt haben, wodurch Walter seine Karriere als hoffnungsloser Hinterbänkler zu beenden vermochte.40 Erich und Walter kannten sich auch aus der katholischen Kirchengemeinde St.

Marien, in der Pfarrer Surma seit 1913 sein Regiment als Seelsorger führte41 und gleichzeitig den Religionsunterricht an der Kant-Schule bestritt. Die bekannteste Pfarrer-Surma-Geschichte, von meinem Vater später gern mit anschaulichem Körpereinsatz zum Besten gegeben, ging so:

Walter und Erich saßen im Religionsunterricht. Das Thema Gnade stand auf dem Stundenplan. Walter, immer gern für einen Spaß zu haben, wagte sich mit der Bemerkung vor: ‚Na, Herr Pfarrer, dann geben Sie mir doch mal ´ne Portion Gnade in Tüten‘. Daraufhin hob der stattliche Pfarrer seinen Arm, holte weit aus und verpasste dem frechen Walter eine so gewaltige Ohrfeige, dass er durch die Luft flog und anschließend auf dem Schoß seines Freundes Erich gelandet sein soll.42

VATER CARL

Derweil tüftelte und experimentierte Carl zu Hause in seinem Labor, das er sich im Keller eingerichtet hatte. Carl lebte für seine Wissenschaft, die Dinge des Alltags waren ihm egal.43

Einmal wollte er wieder auf Reisen gehen, aber niemand hatte Zeit, seine Sachen für ihn zu packen. So hob er selbst den Koffer vom Schrank, klappte ihn auf, kippte den Schrank nach vorne und ließ den gesamten Inhalt einfach in den Koffer fallen.44 Ein anderes Mal soll er bereits im Zug gesessen haben, als er merkte, dass er noch Pantoffeln an den Füßen hatte. Das Hausmädchen Selma rannte nach Hause und konnte ihm gerade noch rechtzeitig vor der Abfahrt seine Schuhe durchs Abteilfenster reichen.

Von einer weiteren Reise nach Südamerika, zu der Carl ohne seine Frau aufgebrochen war, wird Folgendes erzählt: Mutter Rosalie war allein in Berlin geblieben. Eines Nachts lag sie im Bett und träumte von einem Feuer. Im Traum sagte sie zu ihrem Mann: „Carlos, wach auf, es brennt!“ Den Traum vergaß sie nicht. Wochen später bekam sie Post von ihrem Mann. Carl schrieb, dass er in nämlicher Nacht im Traum von Rosalie geweckt worden sei. Es hatte tatsächlich bei ihm gebrannt. Dadurch, dass er rechtzeitig aufgewacht war, hatte er sich retten können.“45

Bild 2: Rosalie, Erich, Carl, und Ursula um 1926.

Seine Erfindung aus Chile, das sogenannte Hennes-Cuprum-Verfahren, versuchte er zu vermarkten. Die Vertretung seiner Interessen hatte er der Siemens-AG überlassen, die das Verfahren auf seine technische und wirtschaftliche Durchführbarkeit hin untersuchen ließ. Die „Maschinenbauanstalt Humboldt“ in Köln stellte ihr Versuchslabor dafür zur Verfügung.46 Also reiste Carl auch ab und zu nach Köln. Oft wird er nicht zu Hause gewesen sein.

Carl liebte die Musik. Es wird erzählt, ich kann es kaum glauben, dass er, ohne Noten lesen zu können, nach einem Opernbesuch sämtliche Melodien, die er gehört hatte, auswendig auf dem Klavier vorzuspielen pflegte.

Auch sein Sohn war musikalisch begabt. Vermutlich hat er Klavierunterricht bekommen.47 Noch in meinen Kindertagen glänzte mein Vater einmal pro Jahr zur Weihnachtszeit, wenn er ein rauschendes „Ihr Kinderlein kommet“ mit wilden Arpeggien über die gesamte Klaviatur improvisierte. Da er sonst nie, wirklich nie spielte, geschweige denn übte, müssen ihm alte, gründlich erworbene Fähigkeiten aus seiner Kinderzeit zur Verfügung gestanden haben.

MUTTER ROSALIE

Carl, Carl, Carl. So viele Geschichten. Alles drehte sich um ihn. Rosalie, was war mit ihr? Von ihr ist so wenig überliefert. Der Bericht über die telepathischen Fähigkeiten der Eheleute ist einer der ganz wenigen, in der sie überhaupt erwähnt wird. Er lässt mich erahnen, dass die beiden Eheleute eine durchaus enge Verbindung gehabt haben müssen. Den Kontrapunkt bildet die Geschichte von Rosalies schönen, langen Haaren.

In den Zwanzigerjahren war der Bubikopf in Mode gekommen. Rosalie ließ sich ihre Haarpracht abschneiden. Lange bemerkte Carl nichts. Eines Abends schaute er sie versonnen an und sagte nachdenklich: „Rosalie, du siehst so verändert aus.“ – „Da sieht man mal, wie aufmerksam du mich ansiehst!“ rief sie und brach, tief getroffen von der Ignoranz ihres Ehemannes, in Tränen aus.48

SCHWESTER URSULA

Eine kleine Schwester wuchs neben Erich, dem großen Bruder, heran. Ursula war drei Jahre alt, als die Familie in Karlshorst ankam und zwölf, als Erich sein Abitur machte. Über Erichs Wahrnehmung dieser kleinen Person ist mir nichts bekannt. Einmal erwähnte er, dass sie bei den Ursulinen in die Schule gegangen sei.49 Ansonsten liegen keine Informationen vor, keine Geschichten, keine Anekdoten, kein Geschwistergezänk.

1930: ENDE DER SCHULZEIT

ABITUR

Am 18. März 1930 legte Erich seine Abiturprüfung ab. Die prüfenden Lehrer, alles Herren, haben zum Teil ziemlich unleserlich, wie es sich für Studienräte gehört, unterschrieben. Ich entziffere: Prüfungsleiter Bamla, Oberstudiendirektor und Anstaltsleiter Bolle, Studienrat Rade, Studienrat Degosang, Studienrat Pitrek, Studienrat Puder, Studienrat Nägler, Studienrat Schoene, Oberstudienrat Castameck, Studienrat Kruth, Studienrat Bergmann, Oberschullehrer Händel und Oberschullehrer Rohloff.

An Noten bekam er eine Eins in Musik. Der Rest war „gut“ und „genügend“. Kein schlechter Schüler also, aber auch kein Überflieger. Sprachbegabt schien er nicht gerade gewesen zu sein. In Englisch und Französisch erhielt er „genügend“. Spanisch, handschriftlich unter den regulären Fächern ergänzt, erschien mit einem „gut“. Wieso eigentlich kein „sehr gut“ in Spanisch, wo er doch die Hälfte seines jungen Lebens in einem Spanisch sprechenden Land gelebt hatte?

In der Mitte der letzten Seite steht das Ergebnis einer Entscheidung, die offenbar schon vor Schulabschluss für ihn feststand: „Erich Hennes will Architekt werden.“50

POLITISCHE TURBULENZEN

Mir ist klar, dass 18-Jährige sich nicht unbedingt für Politik interessieren. Vieles in Erichs Umfeld war jedoch nicht zu übersehen. So ist anzunehmen, dass der junge Mann den Börsenkrach an der Wall Street ein halbes Jahr vor seinem Abitur mitbekommen hat. Die dadurch ausgelöste Weltwirtschaftskrise fraß sich in jeden Haushalt, in jedes Bewusstsein.

Die Industrieproduktion kam über weite Strecken zum Erliegen, die allgemeine Arbeitslosigkeit stieg rasant. Über drei Millionen Menschen hatten keine reguläre Stelle mehr. Das alltägliche Leben wurde schwierig. Beim Einkaufen musste gespart werden.

Bild 3: Die Geschwister Erich und Ursula mit ihrer Mutter Rosalie um 1930.

Viele konnten sich nur noch die Grundnahrungsmittel leisten. Notküchen wurden eröffnet, in denen Mittellose kostenlos eine warme Mahlzeit erhalten konnten.51

Die wechselnden Regierungen vermochten das Problem nicht zu lösen. Sie waren schon seit Jahren immer instabiler geworden und versagten schließlich ganz. Zwölf Tage nach Erichs Abitur trat die letzte sozialdemokratische Regierung zurück.

Der konservative Heinrich Brüning wurde Reichskanzler. Er regierte fortan mit Notverordnungen und einer rigorosen Sparpolitik. Die Goldenen Zwanziger waren endgültig vorbei.

In Berlin konnte man zu der Zeit auch als unpolitischer Mensch Spektakuläres und Erschreckendes erleben, wenn man sich in der Stadt umschaute.

Es gab zum Beispiel Demonstrationen und Prügeleien zwischen Sozialisten und Nationalsozialisten und Angriffe auf den jüdischen Polizeipräsidenten. Dergleichen sorgte in der Stadt für Aufregung und Gesprächsstoff. Die geschlossenen Paraden der SA fielen auf und imponierten wegen ihrer jugendlichen Ausstrahlung, Kraft und Disziplin.52 Ob Erich davon begeistert war? Ob er gern mitgemacht hätte? Plakate hingen an den Litfaßsäulen. „Zerschmettert den Weltfeind“ war da zu lesen oder „Haut sie zusammen“.53 In den Kiosken lagen Zeitungen mit Karikaturen, die Juden verspotteten.54

In der katholischen Kirche waren eher kritische Töne zu hören. Dort wurde vor dem Nationalsozialismus gewarnt. Allerdings wetterte man auch dort gegen den Kommunismus und hielt die Vaterlandsliebe hoch.55 Es war nicht so leicht zu verstehen, was vor sich ging.

TRAUM VOM ARCHITEKTENBERUF

Wie kommt ein junger Mann um 1930 auf die Idee, Architektur zu studieren? Die Frage ist nicht uninteressant. Denn die Zeiten standen nicht gerade gut für die Berufsgruppe der Architekten.

Es ist anzunehmen, dass Erich wenig Ahnung hatte von der Krise der Architektur nach dem Ersten Weltkrieg, in der das Geld zum Bauen gefehlt hatte. Von den Architekturfakultäten, die anfangs noch einen altmodischen Wilhelminismus gepflegt hatten. Von den überaus rosigen Aussichten für Architekten, als nach 1923 endlich der fulminante Wirtschaftsaufschwung mit beispielloser Modernisierung und Rationalisierung losgegangen war. Vom „Neuen Bauen“ mit seiner strengen Sach- und Zweckbezogenheit, das die konservativ geprägten Geister unter den Architekten in die Defensive trieb. Von den Studenten, die nun in Scharen in die Fachhochschulen strömten. Von der Überfüllung der Hörsäle.

Was er vielleicht erfahren hat, falls er fürsorgliche und aufmerksame Lehrer und Eltern gehabt hatte, war, dass man so viele junge Architekten nicht brauchte und es schon seit Jahren einen deutlichen Überhang an qualifizierten Hochschulabsolventen gab. Dass die große Konkurrenz wenig Aussicht auf eine feste Anstellung zuließ. Dass es einen harten Verteilungskampf um die Bauaufträge geben würde.56 Architektur hätte man eigentlich zu der Zeit nicht studieren dürfen. Dass in einigen Jahren ein großer Architekturliebhaber an die Macht kommen und in dieser Hinsicht für bessere Zeiten sorgen sollte, das war im Jahr 1930 auf keinen Fall vorhersehbar.

PRAKTIKUM

Am 1. März 1930, unmittelbar nach den Abiturprüfungen, begann Erich auf einer Baustelle zu arbeiten.57 Die Technische Hochschule Berlin, auf der er demnächst studieren wollte, hatte dieses Praktikum für die Zeit zwischen Abitur und Studienbeginn empfohlen.58 Vermutlich war er als Maurer tätig.59 Es ging darum, erst einmal selbst auf einer Baustelle Hand anzulegen, sich mit der Sprache der Bauarbeiter vertraut zu machen und sozusagen ganz unten in der Hierarchie seine Erfahrungen zu sammeln, ehe die akademische Ausbildung losgehen konnte.

1930 - 1932: ERSTE STUDIENJAHRE

FORMALITÄTEN

Im November 1930 begann das Architekturstudium an der Technischen Hochschule Berlin. Es fand in Jahreskursen statt, die jeweils zwei Semester umfassten. Die Veranstaltungen des Wintersemesters dauerten jeweils vier Monate von Anfang November bis Ende Februar. Danach gab es Semesterferien. Das Sommersemester begann immer Mitte April und endete im Juli. Bis Ende Oktober waren dann wieder Semesterferien.60 In der Regel benötigte man zwei Jahre bis zum Vordiplom und weitere zwei Jahre bis zur abschließenden Diplomprüfung.

Die Technische Hochschule Berlin war ein sehr großer Betrieb mit vielen Fachbereichen. Nicht nur Architektur, sondern auch Mathematik, Naturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwesen, Maschinenwesen, Bergbau, Chemie und Hüttenkunde konnte man dort studieren.61 Im Jahr 1930 zählte man 5163 Studenten62 und 354 Hochschullehrer.63 Im Fachbereich Architektur waren 653 Studenten immatrikuliert.64 Einschließlich aller haupt- und nebenamtlich Beschäftigten finde ich im Vorlesungsverzeichnis des Fachbereichs Architektur 42 Hochschullehrer.65

Das Architekturstudium war in verschiedene Fachbereiche aufgeteilt. In den beiden ersten Studienjahren konnte man in den sogenannten technischen Fächern Veranstaltungen in Handwerkskunde, Baustofflehre, Baukonstruktion, sowie Heizungs- und Lüftungstechnik belegen und sich im Entwerfen kleinerer Gebäude üben. Im Fach „Kunst des Darstellens“ waren perspektivische Konstruktionsarten, Proportionslehre, Landschafts- und Architekturzeichnen, figürliches Zeichnen, darstellende Geometrie, plastisches Gestalten, Freihandzeichnen sowie kunstgewerbliche Übungen und der Besuch von Werkstätten und Sammlungen zu den Themen Tapeten, Möbel und Metallarbeiten im Angebot. In den geschichtlichen Fächern ging es um Baugeschichte, Formenlehre, Stilkunde, Siedlungskunde, Gartenbaukunst und Heimatschutz.

Bild 4: Das Hauptgebäude der Technischen Universität Berlin um 1927.

Im Fachbereich „Städtebau und Entwerfen von Gebäuden“ konnten die Erstsemester noch nichts belegen. An besonderen Fachgebieten standen ihnen Bauakustik, Glockenwesen, Orgeleinbau in Kirchen sowie Baurecht, Bauwirtschaftslehre, Bauführung und Bauveranschlagung offen.66

Welche Veranstaltungen Erich zu welcher Zeit besuchte, ist nicht mehr herauszufinden. Ich nahm mit der Hochschule Kontakt auf, die heute Technische Universität heißt, um an Informationen heranzukommen. Aber alle Unterlagen aus den Jahren 1930 bis 1935 sind dem Krieg zum Opfer gefallen.67

GELDNOT

Über 80 Prozent der deutschen Studenten mussten wegen der schweren Wirtschaftskrise ihren Lebensunterhalt selbst verdienen, weil ihre Eltern nicht mehr genug Geld zur Verfügung hatten, um sie ausreichend zu unterstützen. Eine Gelegenheitsarbeit zu finden, war jedoch nicht leicht für arbeitswillige Studenten, da die Lage auf dem Arbeitsmarkt von Geschäftsaufgaben und Massenentlassungen geprägt war.

Erich hatte Glück und fand eine Beschäftigung. In seinem Lebenslauf heißt es: „Während des Studiums war ich lange Zeit als Trickfilmzeichner bei der Hans-Ewald-Film-Gesellschaft Berlin tätig.“68

Billig war das Studium nicht. Einschreibegebühr für Architekturstudenten 35 RM, Semestergebühren 70 RM, Unterrichtsgeld pro Wochenstunde 2,50 RM, Materialkosten 35 RM, Sozialabgaben 15 RM.69 Es werden noch Fahrkosten dazugekommen sein, denn die Technische Hochschule befand sich in Charlottenburg im Westen von Berlin, und Familie Hennes wohnte in Karlshorst, weit im Osten der großen Stadt. Eine Stunde Fahrzeit wird Erich wohl auch damals schon gebraucht haben, um zu seinen Hörsälen zu kommen.

Wie viel Vater Carl zu Beginn von Erichs Studium verdiente, ist nicht überliefert. Es war des öfteren von echter Armut die Rede. Das klingt bitter. Der arme, stolze Carl. Schon im Dezember 1930, der Sohn hatte kaum angefangen zu studieren, schickte Carl seine Frau mit einer Generalvollmacht zum Notar, um einen Kredit von 6000 Goldmark auf das Haus aufzunehmen.70 Das war eine große Summe. Sie schien nicht gereicht zu haben. Acht Monate später folgte mit 2820 Goldmark die nächste Kreditaufnahme.71

Ein kleiner Seitengedanke betrifft die Rollenverteilung. Eine Frau beim Notar? War das nicht Männersache damals? Warum ging Carl nicht selbst? War er zu weltfremd für derlei Angelegenheiten? Oder hatte Rosalie die Hosen an? Auf jeden Fall brachte sie die Verhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluss und so war man fortan ordentlich verschuldet.

NATIONALSOZIALISTISCHE STUDENTENSCHAFT

Neben der fachlichen Ausbildung spielten ideologische Fragen eine große Rolle an der Technischen Hochschule. Inwieweit Erich sich in seinen jungen Jahren darauf einließ, führt zu der Kernfrage nach seiner grundsätzlichen Verflochtenheit mit der nationalsozialistischen Weltanschauung. Eine Frage, zu der er nie, leider wirklich niemals, auch nur ein Sterbenswörtchen gesagt hat. Also versuche ich, das Umfeld zu skizzieren, in dem er sich bewegt hat.

Der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund (NSDStB) war schon seit 1927 an der Technischen Hochschule aktiv. Er hatte es sich zum Ziel gesetzt, Arbeiter- und Bauernkindern den Zugang zur Hochschule zu erleichtern und einen Numerus clausus für jüdische Studenten einzuführen, um deren Zugang zum Lehrbetrieb einzuschränken. Bei den Studentenschaftswahlen in Erichs erstem Semester 1930/31 erhielt der NSDStB 1735 von 2807 abgegebenen Stimmen und 20 von 30 Sitzen im Studentenparlament.72 Die NSDAP war noch gar nicht an der Macht, da hatte sie an der Technischen Hochschule Berlin bereits die Nase vorn. Von Adolf Hitler gibt es aus dieser Zeit den Ausspruch: „Nichts gibt mir mehr Glauben an den Sieg unserer Idee als die Erfolge des Nationalsozialismus auf der Hochschule.“73

Einige Studenten versuchten, nationalsozialistisches Propagandamaterial am Schwarzen Brett unterzubringen. Direktor Krencker wollte das zunächst nicht zulassen.74 Um sein Verbot zu umgehen, stellten die Studenten ein Anschlagbrett vor der Hochschule auf, um dort den „Kameraden der Hochschule … das Schicksal Deutschlands vor Augen zu führen“.75

Jetzt war das Thema nicht mehr zu übersehen. Vor der Hochschule versammelten sich kleine und große Gruppen von Studenten und diskutierten miteinander über die neue Weltanschauung.76 Erich hätte daran vorbeieilen können, um sich ausschließlich und konzentriert seinem Fachstudium zu widmen. Er hätte stehen bleiben und zuhören können. Er hätte sich einmischen und mitdiskutieren können. Er hätte für oder gegen die Anliegen der nationalsozialistischen Studenten argumentieren können. Er hatte viele Möglichkeiten.

WAHLBERECHTIGT

In seinem zweiten Studienjahr, am 2. Januar 1932, wurde Erich zwar nicht volljährig, aber ab jetzt durfte er wählen gehen, denn das Wahlalter lag bei 20 Jahren.77 Am 31. Juli 1932 stand eine Reichstagswahl an, die erste, an der er teilnehmen sollte.

Natürlich habe ich keine Dokumente über sein Wahlverhalten. Über das von Vater Carl ebenso wenig, von Mutter Rosalie ganz zu schweigen. Ich kann mich nur annähern.

Die Familie war gut katholisch, und die katholische Kirche bot Orientierung. Deshalb gehe ich davon aus, dass Erichs Denken und Urteilen von dieser Seite beeinflusst wurde.

Wie verhielt sich Pfarrer Surma? Stellte er sich auf die Kanzel und wetterte gegen die Nationalsozialisten? Hieß er sie willkommen oder hielt er sich raus? Über Pfarrer Surmas politische Ansichten gibt es leider auch keine schriftlichen Dokumente. Versuche, im heutigen Pfarrbüro an seine damaligen Predigten heranzukommen, liefen sämtlich ins Leere. In den chaotischen Zeiten, die die Gemeinde im Krieg erleben musste, sind auch hier alle Unterlagen verloren gegangen.

Sicher ist jedoch, dass die katholischen Bischöfe sich durch die Zentrumspartei vertreten fühlten und diese im Verbund mit der Bayerischen Volkspartei auch immer wieder zur Wahl empfahlen. Die Zentrumspartei verstand sich als Vertretung für die Vorrechte der deutschen Katholiken.78 Also konnte man dort als guter Katholik nicht falschliegen. Denn wer, wenn nicht die Bischöfe, sollte in der Lage sein, in den politisch turbulenten Zeiten einen klaren und moralisch einwandfreien Standpunkt einzunehmen und zu vertreten?

Nach alledem, was ich von meinem Vater weiß, halte ich es für ausgeschlossen, dass man in der Familie Hennes irgendwelche Sympathien für Republikaner, Sozialdemokraten oder gar Kommunisten hegte. Die Familie war durch und durch konservativ, und ich würde sie politisch dem rechten Flügel der Zentrumspartei zuordnen. Dafür spricht auch, dass Erich bis zu seinem Lebensende der Nachfolgepartei CDU/CSU treu verbunden blieb.

Also höchstwahrscheinlich kein Kreuzchen bei der NSDAP. Die führte derweil einen der erbittertsten Wahlkämpfe der Weimarer Zeit. Im Juli 1932 ließ Hitler sich bei Großveranstaltungen wie ein himmlischer Erlöser per Flugzeug einfliegen. Er weckte bei vielen Deutschen Jubel und brausende Heilsrufe. Die NSDAP ging mit 37,4 % der Stimmen zum ersten Mal in der Geschichte der Weimarer Republik als herausragende Siegerin aus dieser Wahl hervor.79 Die katholische Zentrumspartei verzeichnete zusammen mit der Bayerischen Volkspartei aber auch immerhin noch stolze 16,2 %.80

Regieren war allerdings unmöglich geworden. Reichspräsident Hindenburg wollte Hitler nicht zum Kanzler machen. Hitler seinerseits lehnte es ab, sich dem von Hindenburg frisch ernannten Kanzler von Papen unterzuordnen und verweigerte die Zusammenarbeit.

Vier Monate später war Erichs Stimme erneut gefragt. Hindenburg hatte das gerade eben gebildete Kabinett wegen seiner Unfähigkeit, einen Ausweg für die politische Krise zu finden, wieder aufgelöst.81 Die Wahl fand am 6. November 1932 statt. Auch diesmal erhielt die Zentrumspartei zusammen mit ihrer bayerischen Schwester noch 15,3 % aller Wählerstimmen.82 Die NSDAP büßte zwar Stimmen ein, blieb aber stärkste Partei. Von Papen trat als Kanzler zurück und machte General Kurt von Schleicher Platz. An der politisch festgefahrenen Situation änderte sich nichts.83

VORDIPLOM

Ich frage mich, ob Erich im November 1932 überhaupt zur Wahlurne gegangen ist. Möglicherweise hatte er zu diesem Zeitpunkt andere Dinge im Kopf. Denn genau einen Tag vor der Wahl fand an der Technischen Hochschule seine Vordiplomprüfung statt.

In den Wochen zuvor muss er viel dafür gelernt haben. Seine Prüfungsnoten jedenfalls waren beeindruckend. Darstellende Geometrie, Grundlagen der Statik und Grundlagen der Baukonstruktionslehre wurden mit „gut“ bewertet, Baustofflehre und Handwerkskunde sowie Grundzüge der Formenlehre mit „sehr gut“.84

PROFESSOREN UND STUDENTEN

Ab dem 3. Studienjahr wurde es für Erich spannend. Mit dem Vordiplom hatte er die ersten höheren Weihen erhalten. Neue Möglichkeiten eröffneten sich. Endlich durfte er an einem der begehrten Seminare für Hochbau teilnehmen. Geleitet wurden sie von renommierten Dozenten mit weitreichendem Ruf. Vier parallele Hochbauseminare fanden an drei Tagen pro Woche jeweils sechs Stunden lang statt.85 Das bedeutete, dass man traumhafte 18 Stunden pro Woche Zeit hatte, in diesem Kernfach zu arbeiten, zu lernen, sich auszuprobieren und zu verbessern.

Vier Seminare liefen an der Technischen Hochschule parallel. Zwei Dozenten stachen besonders hervor. Seit 1923 unterrichtete dort Dr. Ing. Hans Poelzig86 und seit 1926 Dr. Ing. E.h. Heinrich Tessenow.87 Beide hatten neuen Wind in den Lehrbetrieb gebracht, und wer als Student etwas auf sich hielt, besuchte bei einem der beiden seine Seminare. Poelzig stand für Experimentierfreudigkeit, für Expressionismus, für unerwartete Lösungen, für Freiheit von stilistischen Rezepten und zog die unruhigen, suchenden, nach vorn drängenden Studenten an. Tessenow dagegen verbreitete Ruhe. Sein Name war verbunden mit schlichtem Bauen, mit der Liebe zum Handwerk, mit Naturverbundenheit, Einfachheit und Bodenständigkeit.

Die Seminare beider Professoren waren eng miteinander verflochten, denn die Studenten pflegten intensive Beziehungen zueinander. Entweder sie besuchten sich gegenseitig und schnupperten bei der Konkurrenz,88 oder sie lieferten sich zum Teil „tumultartige Auseinandersetzungen“89 um ihre jeweils favorisierten politischen Einstellungen.

Während Poelzig immer nur wenige Studenten in sein Seminar aufnahm,90 strömten die Studenten in Scharen in Tessenows Seminare. Man begeisterte sich für den Lehrer und verehrte ihn geradezu. Tessenow, den es nicht interessierte, welcher politischen Couleur seine Studenten angehörten, verstand es, durch geduldige Zuwendung und freundliche Hartnäckigkeit eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Der Professor wurde zum Mittelpunkt seiner Studentengruppe, in der sich enge Freundschaften entwickelten, die über viele Jahrzehnte hielten und zum Teil sogar den Krieg überdauerten. Noch nach dem Krieg blieb man sich verbunden und unterstützte und förderte sich gegenseitig.91

Zwei Kommilitonen sollten in Erichs Lebenslauf eine wichtige Rolle spielen: Zum einen ist dies Albert Speer, zum anderen Franz Böhmer.

Albert Speer, Hitlers späterer Generalbauinspektor, wollte ursprünglich bei Poelzig studieren, wurde aber nicht aufgenommen, weil er, so seine eigenen Worte, nicht gut genug zeichnen konnte. Er wechselte deshalb in das Seminar von Tessenow.92 Nach seinem Diplom 1927 besuchte er zunächst anderthalb Jahre lang Tessenows Meisterklasse. Danach wurde er Tessenows Hilfsassistent, eine Tätigkeit, die er bis Sommer 1932 ausübte.93 Seine Aufgabe war es, die etwa 50 Studenten Tessenows in der Zeit zu betreuen, in der der Meister selbst damit beschäftigt war, deren Arbeiten zu korrigieren. Speer war mit seinen 23 Jahren94 der jüngste Assistent an der ganzen Hochschule. Schon in dieser Zeit begann er ein Netzwerk zu knüpfen, auf das er in den folgenden Jahren zurückgreifen konnte und das später wegen des geringen Durchschnittsalters als „Speers Kindergarten“ in die Architekturgeschichte einging.95

Franz Böhmer, geboren 1907, war zwei Jahre jünger als Speer. Er studierte von 1927 bis 1933 im Seminar Poelzig. Dieser bescheinigte ihm eine besondere architektonische Begabung.96

Böhmer und Speer werden in den fünf Jahren, die sie gleichzeitig an der Hochschule ein- und ausgingen, Zeit genug gehabt haben, sich gegenseitig kennen und schätzen zu lernen. So jedenfalls erkläre ich mir die Tatsache, dass Speer einige Jahre später attraktive Bauaufträge an Böhmer weiterleiten sollte.

TESSENOWSCHÜLER

Unser Familiengedächtnis hat für meinen Vater den Begriff „Tessenowschüler“ aufbewahrt. Ich nehme also an, dass Erich, nachdem er im Herbst 1932 sein Grundstudium mit dem Vordiplom abgeschlossen hatte, am Hochbauseminar von Tessenow teilnahm. Ich kann mir vorstellen, dass Tessenows ruhiges Temperament, seine besonnene Weltsicht und seine Gründlichkeit Erichs Naturell entgegengekommen sind. Auch Erich fing bereits auf der Hochschule an, Kontakte zu knüpfen, die für seinen weiteren Lebensweg eine wichtige Rolle spielen sollten. Dr. Ing. Hermann Seeger, Privatdozent im Fachgebiet Industriebau,97 betrieb neben seiner Tätigkeit an der Hochschule auch ein Architekturbüro in Berlin. Dort bekam Erich ein paar Jahre später seine erste Anstellung.