Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wallstein Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

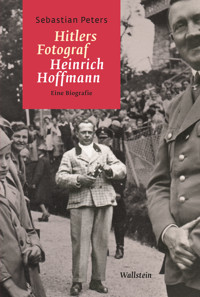

Die erste Biografie über Heinrich Hoffmann, den Fotografen, Propagandisten und engen Vertrauten Adolf Hitlers. Unser Bild von Adolf Hitler wird bis heute entscheidend von den Fotografien eines Mannes geprägt: Heinrich Hoffmann. Der Münchner Fotograf war Nationalsozialist der ersten Stunde und stellte seine beruflichen Fähigkeiten rasch in den Dienst der Partei. Seit den frühen 1920ern prägten seine Aufnahmen das visuelle Image der NSDAP und ihres »Führers«, den Hoffmann im Sinne der NS-Propaganda inszenierte. Aus dem Leibfotografen wurde ein enger Vertrauter Hitlers, der aus dem inneren Kreis bald nicht mehr wegzudenken war. Und der diese einzigartige Position zu nutzen wusste: Ab 1933 stieg Hoffmann zum Verleger eines großen Unternehmens auf, das zur regelrechten Bildfabrik des »Dritten Reichs« expandierte. Mit Hunderttausenden Propagandafotos schuf es den schönen Schein, der nicht zuletzt die brutale Gewalt des Regimes vertuschen sollte. Der Fotograf wurde so selbst zum einflussreichen Propagandisten – und zum Multimillionär. Erst mit der deutschen Niederlage ging das Imperium des selbsternannten »Reichsbildberichterstatters« unter. Doch auch wenn Hoffmanns Person nach 1945 allmählich in der Bedeutungslosigkeit versank, führen seine Bilder ein Nachleben – das bis heute anhält.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1221

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sebastian Peters

Hitlers Fotograf Heinrich Hoffmann

Eine Biografie

Wallstein Verlag

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten

sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© Wallstein Verlag GmbH, Göttingen 2025

Wallstein Verlag GmbH

Geiststraße 11, 37073 Göttingen

www.wallstein-verlag.de

Umschlaggestaltung: Susanne Gerhards, Düsseldorf

Umschlagbild: Heinrich Hoffmann fotografiert Hitler am Obersalzberg, August 1933. Ausschnitt aus einer Aufnahme von Otto Böhm. National Archives and Records Administration.

Lithografie: SchwabScantechnik GmbH, Göttingen

Zugleich Dissertation Ludwig-Maximilians-Universität München, Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaften, 2021.

ISBN (Print) 978-3-8353-5828-7

ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-8834-5

ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-8835-2

Inhalt

Einleitung

1. Eine Fotografie als Metapher

2. Forschungskontexte und methodische Ansätze

3. Quellen

4. Aufbau

Der engagierte Fotograf: Heinrich Hoffmann, Hitler und der Aufstieg der NSDAP

1. Lehrjahre und Lernprozesse 1885-1919

1.1. Herkunft und Ausbildung

1.2. Als Fotograf in München und im Ersten Weltkrieg

2. Von der Revolution zu Hitler

2.1. Die Revolution in München als mediales Ereignis

2.2. Der Fotograf als Publizist im völkischen Milieu

2.3. Ein verklärtes Kennenlernen: Die Bekanntschaft mit Hitler

3. Parteigenosse und Leibfotograf: Hoffmann, Hitler und die NSDAP 1920-1933

3.1. Hoffmanns Tätigkeit für die NSDAP bis November 1923

3.2. Engagement während der Verbotszeit bis 1925

3.3. Intensivierungen: Die Neugründung der NSDAP und Hoffmanns Rolle in der Bildpublizistik der Partei bis 1929

3.4. Die vollkommene Hinwendung zu »Führer« und Partei 1929-1933

Propagandist und Profiteur. Heinrich Hoffmanns Karriere im »Dritten Reich«

4. Das Imperium des »Reichsbildberichterstatters«. Hoffmann und sein Unternehmen in der Zeit des Nationalsozialismus

4.1. Der Aufbau des Verlags Nationalsozialistischer Bilder bis 1937

4.2. Die Tätigkeitsfelder des Unternehmens von 1933-1937

5. Der Lebensstil als Teil der NS-Elite

5.1. Neue Prominenz: Der Fotograf in der Öffentlichkeit des »Dritten Reichs«

5.2. Hoffmanns Wirken im abgeschotteten inneren Kreis um Hitler

6. Ein neues Betätigungsfeld: Heinrich Hoffmann und der nationalsozialistische Kunstbetrieb

6.1. Der Aufstieg vom Kunstberater zum Kunstfunktionär

6.2. Repräsentation und Raub: Die Kunstsammlung

7. Bereicherung und Untergang: Heinrich Hoffmann und sein Unternehmen im Krieg

7.1. Prolog: Kriegspropaganda und Unternehmensexpansion 1938-1939

7.2. Der Verlag Nationalsozialistischer Bilder im Krieg und in den besetzten Ländern

7.3. Funktionslos im Führerhauptquartier? Hoffmanns Position während des Krieges

Hoffmann nach Hitler. Die Auseinandersetzungen um das Vermächtnis des Leibfotografen

8. Nach der Niederlage. Verhaftung, Verurteilung und Internierung bis 1950

8.1. In amerikanischen Diensten in Nürnberg

8.2. Spruchkammerverfahren und Lagerhaft bis 1950

9. Rechtsstreitigkeiten und Rechtfertigungsversuche: Hoffmanns letzte Jahre 1950-1957

9.1. Die Auseinandersetzung um das beschlagnahmte Vermögen

9.2. Die Memoirenproduktion und der Kampf um die biografische Deutungshoheit

10. Das Nachleben der Bilder

Fazit

Dank

Anhang

Literatur- und Quellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Bildnachweis

Personenregister

Anmerkungen

Abb. 1: Unbekannter Fotograf, Hitler auf dem Balkon des Reichspräsidentenpalais, 12. 9. 1934

Einleitung

1. Eine Fotografie als Metapher

Es gibt eine Aufnahme aus dem Jahr 1934, die sich wie eine Metapher auf die einzigartige Position des Fotografen Heinrich Hoffmann lesen lässt. Sie entstand am 12. September und zeigt einen Seitenflügel des Reichspräsidentenpalais in der Berliner Wilhelmstraße, direkt von der Straße aus fotografiert. Der imaginäre Fluchtpunkt der Aufnahme liegt in der oberen Bildhälfte, auf einem Balkon im ersten Stock des Palais. Auf diesen sind unmittelbar zuvor vier Personen getreten: Ganz links steht Adolf Hitler, der gerade seine rechte Hand zum Gruß erhebt; rechts hinter ihm und noch halb in der Tür folgt Staatssekretär Otto Meißner. Neben Meißner ist Reichsaußenminister Konstantin von Neurath zu sehen, der von der Mitte des Balkons aus zu Hitler blickt. Rechts von Neurath steht noch eine vierte Person, die durch ihre auffällige Körperhaltung ins Auge fällt, mit weit auseinanderstehenden Beinen und angezogenen Armen, in den Händen eine Leica-Kamera. Es handelt sich um Heinrich Hoffmann, der gerade in der unmittelbaren Nähe des Diktators fotografiert. Seine privilegierte Position wird vor allem im Zusammenspiel mit der unteren Bildhälfte ersichtlich, auf der die Straße unterhalb des Balkons und mehrere Personen zu sehen sind. Ein Teil von ihnen hat die rechte Hand zum »Deutschen Gruß« ausgestreckt, mehrere halten jedoch auch Kameras in den Händen und sind damit beschäftigt, zu fotografieren. Es sind nicht einfach begeisterte Anhänger, die sich hier an einem Schnappschuss versuchen, sondern Pressefotografen mit erkennbar professionellen Geräten. Sie alle – darunter auch der unbekannte Fotograf, der ebendieses Foto für den Berliner Scherl-Verlag machte – mussten unten auf der Straße warten, bis sich ihnen die Gelegenheit für eine Aufnahme Hitlers bot.[1] Dabei war der Anlass keinesfalls unbedeutend: Kurz zuvor hatte im Palais der erste Diplomatenempfang stattgefunden, seit Hitler formal Staatsoberhaupt geworden war. Die Veranstaltung war die diplomatische Anerkennung dafür, dass Hitler seit dem Tod des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg wenige Wochen zuvor nun als »Führer und Reichskanzler« allein an der Spitze des Deutschen Reichs stand.[2] Wie der Blick auf Hoffmanns Frack sowie in sein Bildarchiv verrät, hatte er schon während des Empfangs fotografieren dürfen.[3] Er war als einziger Fotograf bei der Veranstaltung anwesend gewesen, obwohl er zu jener Zeit rein formal, genau wie seine Kollegen unten auf der Straße, ein privat arbeitender Pressefotograf war. Von ihnen konnte jedoch niemand darauf hoffen, mit Hitler auf dem kleinen Balkon des Reichspräsidentenpalais zu stehen.

Nun ist eine Fotografie immer nur ein festgehaltener Augenblick, eine subjektive Momentaufnahme, und vermag mit Sicherheit nicht den Umfang und die Komplexität eines ganzen Lebens auf wenige Millimeter Film zu bannen. Auch die Aufnahme vom 12. September 1934 kann als visuelle Metapher nur eine Annäherung an Hoffmann sein, seiner gesamten Biographie wird sie kaum gerecht. Doch steht sie symbolhaft für die privilegierte Position, die er im »Dritten Reich« innehatte. Berücksichtigt man den Entstehungskontext, so weist das Bild auf einen zentralen Faktor von Heinrich Hoffmanns Werdegang hin: Er war als Fotograf von 1933 bis 1945 in der einzigartigen Stellung, Adolf Hitler wie ein Schatten folgen zu können. Hoffmann begleitete den deutschen Diktator mit der Kamera dorthin, wo sonst nur engste politische und persönliche Vertraute Zugang hatten, aber kaum ein Pressefotograf. Er war Fotograf und Vertrauter gleichermaßen, und diese Doppelrolle bildete den Kern seiner außergewöhnlichen Karriere bis 1945. Während viele Weggefährten Hitlers in Ungnade fielen oder sich vom Diktator entfremdeten, war Hoffmann der Einzige, der fast ein Vierteljahrhundert an Hitlers Seite verbrachte und fotografierte. Im Zuge der engen Zusammenarbeit zwischen Hoffmann und Hitler entstanden jene Führerbilder, die über zwei Jahrzehnte lang einen substanziellen Anteil am Erscheinungsbild des Nationalsozialismus hatten. Und sie wirken weiter: Der Hitler, der uns bis heute in immer wieder reproduzierten Aufnahmen entgegentritt, ist meist der, den Hoffmann einst mit seiner Kamera inszeniert hatte.

Heinrich Hoffmann hatte als Fotograf eine singuläre Stellung in der NS-Zeit inne und sein Wirken hinter der Kamera war ohne Zweifel Grundvoraussetzung für seine damalige Bedeutung. Dennoch reicht der Blick auf das Bildwerk nicht aus, um seine Biografie und die Dimensionen seines Wirkens zu erfassen. An dieser Stelle sei noch einmal die eingangs beschriebene Bildmetapher bemüht: Auch das Foto vom September 1934 zeigt ihn nur in seiner Funktion als Leibfotografen, alles andere blendet es aus. Es ist beispielsweise nicht zu sehen, dass der Fotograf auf dem Balkon damals ein Unternehmen mit über 100 Angestellten führte, das sich in den folgenden Jahren zum größten privaten Bildpresseverlag des Deutschen Reichs entwickeln sollte. Bis 1943 expandierte die Firma in weite Teile des besetzten Europas und verkaufte Millionen Bildbände und ein Vielfaches an einschlägigen Bildern. Hoffmann, der als Porträt- und Pressefotograf mit einem kleinen Atelier in der Münchner Maxvorstadt bescheiden begonnen hatte, stieg zum Großverleger und Multimillionär auf, sein Unternehmen prägte die Bildwelten des Nationalsozialismus auf entscheidende Weise. Auf dem Foto vom Reichspräsidentenpalais ist ebenso wenig erkennbar, dass der Mann mit der Kamera damals Hitlers wichtigster Kunstberater war und schon bald maßgeblichen Einfluss auf den nationalsozialistischen Kunstbetrieb haben würde. Hoffmann trug an verschiedenen Stellen zur Umsetzung der NS-Kulturpolitik bei, genau wie er die Karrieren einzelner Künstlerinnen und Künstler entscheidend stützte. Die Aufnahme aus dem September 1934 enthält auch keinen Hinweis auf die Rolle, die Hoffmann in Hitlers engstem Umfeld erfüllte, in dem er als gut vernetzter Vertrauensmann mehrerer Personen fungierte. An dieser Stelle seien hier etwa Hitlers Geliebte Eva Braun und sein Leibarzt Theo Morell erwähnt, zu denen jeweils Hoffmann den Kontakt herstellte. Eine Facette von Hoffmanns Handeln ist vermutlich auf gar keinem Foto erkennbar, nämlich sein skrupelloses Vorgehen bei der »Arisierung« von Immobilien aus dem Besitz jüdischer Verfolgter sowie seine Bereicherung im Rahmen des nationalsozialistischen Kunstraubs. Die Biografie dieses Fotografen lässt sich nur erzählen, wenn sie über sein Wirken als Fotograf hinausgeht.

Ich möchte mit dem vorliegenden Werk eine umfassende biografische Darstellung Heinrich Hoffmanns und seines Wirkens schaffen. Meine Studie folgt den einzelnen Wegpunkten seines Werdegangs, untersucht seine Verbindung zu Hitler und seine Netzwerke innerhalb der NS-Elite, analysiert seinen Beitrag zur nationalsozialistischen Propaganda und widmet sich den Nachwirkungen seiner Tätigkeit nach 1945. So eindeutig Hoffmanns Karriere als Hitlers Fotograf und als Profiteur des NS-Regimes erscheinen mag, so wirft sie doch eine Reihe von Fragen auf, die über seine Biografie hinausgehen. Wie gelangte der Münchner Fotograf in Hitlers engeres Umfeld und wie schaffte er es, sich so schnell als einer der wichtigsten Bildpropagandisten der noch jungen NSDAP zu etablieren? Welche Verbindungen und Netzwerke entstanden damals, die Hoffmann nach der Machtübernahme für sich bemühen konnte? Auf welche Weise gelang dem Kleinunternehmer in der NS-Zeit der Aufbau des größten privaten Bildpresseverlags im Reich, und worin bestand der Beitrag des Unternehmens zur staatlichen Propaganda? Aber auch Aspekte außerhalb von Hoffmanns beruflicher Tätigkeit werden, insbesondere ab 1933, in den Blick genommen: Wie verschaffte sich der Vertraute Hitlers in der Öffentlichkeit, im Bereich der Kunstpolitik, sowie in Hitlers innerem Kreis zunehmenden Einfluss? Wie funktionierte diese Einflussnahme außerhalb der formalen politischen Hierarchie und inwiefern schuf sie die Basis für Hoffmanns Bereicherungen im Nationalsozialismus und im Zweiten Weltkrieg? Wie wurde nach Kriegsende mit seinem Handeln und seiner Verstrickung in die NS-Herrschaft juristisch und gesellschaftlich umgegangen? Es gilt hier auch erstmals Hoffmanns eigenes Agieren im Kampf um seinen Besitz und um die Deutungshoheit über seine Biografie zu berücksichtigen: Wie sehr wirkt das Bild des Fotografen, das er von sich und seiner Arbeit zeichnete, bis heute nach?

2. Forschungskontexte und methodische Ansätze

Trotz der Fülle an Arbeiten über die Zeit des Nationalsozialismus, insbesondere biografischer Studien, liegt bis heute keine umfassende Biografie von Heinrich Hoffmann vor. Ein Unbekannter ist Hitlers einstiger Leibfotograf allerdings nicht; er wird zwar oft erwähnt, aber selten erforscht. Das mag an Hoffmanns scheinbarer Distanz zur politischen Geschichte des Nationalsozialismus, der sich die Forschung lange vornehmlich widmete, liegen, sowie an dem lange nur geringen Interesse an fotografischen Quellen. Genauso dürfte dazu beigetragen haben, dass sich weder von ihm noch von seinem Unternehmen ein substanzieller schriftlicher Nachlass erhalten hat, und dass die fotografische Überlieferung über verschiedene Archive verstreut ist. Dennoch gibt es mehrere maßgebliche Beiträge zur Biografie und insbesondere zum fotografischen Werk von Heinrich Hoffmann, auf denen die vorliegende Studie aufbauen kann.

Die weithin bedeutendsten Forschungen zu Hoffmann stammen von Rudolf Herz, der sich dem Fotografen und seinem Wirken mehrfach widmete. Neben seinen Untersuchungen zu dessen Fotografentätigkeit in der Münchner Revolution 1918 /1919 ist vor allem der von ihm verfasste Ausstellungskatalog Hoffmann und Hitler zu nennen.[4] Das Werk, das anlässlich einer Ausstellung im Münchner Stadtmuseum 1994 erschien, lieferte die bisher umfangreichste biografische Darstellung und erstmals eine knappe Unternehmensgeschichte. Zudem konnte Herz für die Arbeit noch eine Reihe ehemaliger Angestellter sowie direkte Nachkommen befragen. Hauptsächlich behandelt die Publikation Hoffmanns Tätigkeit als Hitlers Fotograf und seine Führerbilder, deren Entwicklung und Inhalte einer überzeugenden und tiefgreifenden Analyse unterzogen werden. Abgesehen von einigen wenigen, zumeist älteren Beiträgen in Sammelbänden beschäftigte sich sonst nur Christina Irrgang in ihrer Dissertation umfänglich mit Hoffmann.[5] Ihre jüngst erschienene Studie Hitlers Fotograf[6] nimmt dessen Bildbände aus einer fototheoretischen Perspektive in den Blick und legt dar, wie deren Narrative funktionierten und welche Bildstrategien dahinterstanden.

Neben den Studien zu Hoffmann und seinem fotografischen Werk kann sich die vorliegende Biografie auf eine Reihe einschlägiger Arbeiten zur Fotografie und zum Bildpressewesen im Nationalsozialismus stützen. Hierfür seien insbesondere der Pionierbeitrag Die Gleichschaltung der Bilder[7] von 1983 über die Pressefotografie sowie Rolf Sachsses Gesamtdarstellung zur Fotografie im NS-Staat von 2003 angeführt.[8] Mit dem steten Anwachsen und einer zunehmenden Ausdifferenzierung der Visual History folgten in den vergangenen zwei Jahrzehnten weitere fotografiegeschichtliche Darstellungen, die sich unter anderem mit den damaligen Illustrierten und der Geschichte einzelner Bildagenturen im Nationalsozialismus beschäftigten.[9] Des Weiteren trug eine wachsende Zahl an Aufsätzen, insbesondere in den Fachzeitschriften Fotogeschichte und Zeithistorische Forschungen, entschieden zur Erweiterung des Forschungsstandes bei, indem sie Aspekte wie das Vertriebssystem der Bildagenturen, Fotoausstellungen im Nationalsozialismus und die unterschiedlichen Inhalte damaliger Fotoreportagen thematisierten.[10] Außer den dezidiert fotohistorischen Arbeiten kann für die Erforschung der Biografie Hoffmanns auch auf mehrere wichtige Publikationen zur NS-Propaganda und ihren Rahmenbedingungen zurückgegriffen werden. Für den ersten Teil der Arbeit ist dies vor allem Gerhard Pauls Studie über die nationalsozialistische Propaganda bis 1933, die sich bereits explizit der Fotopropaganda widmete und dazu bis heute das wichtigste Referenzwerk darstellt.[11] Für die Zeitspanne von 1933 bis 1945 stehen mehrere Überblicksdarstellungen zur Organisation, zu den Inhalten und zu den Akteuren der NS-Propaganda zur Verfügung. Von diesen Grundlagenwerken werden unter anderem die zweiteilige Edition zur NS-Propaganda von Bernd Sösemann sowie Peter Longerichs Biografie des Propagandaministers Joseph Goebbels herangezogen.[12] Ergänzend hinzu kommen thematisch engere Studien wie zu den Propagandakompanien oder zur Verbindung von Wirtschaftswerbung und Propaganda.[13]

Hoffmanns Rolle im Nationalsozialismus lässt sich nur in einem Netzwerk von NS-Eliten beschreiben, in dessen Zentrum Adolf Hitler stand. Hier kann die Studie auf zahlreiche neuere Arbeiten zurückgreifen. Dies gilt insbesondere für den deutschen Diktator, zu dem die vorliegende Arbeit primär auf die umfangreichen biografischen Darstellungen von Ian Kershaw und Volker Ullrich zurückgreift.[14] Während Letzterer insbesondere die zahlreichen persönlichen Beziehungen und Hitlers Umfeld näher betrachtet, bietet Kershaw mit seinem Konzept »Dem Führer entgegenarbeiten« einen Erklärungsansatz, der auch für die Analyse von Hoffmanns Rolle im Nationalsozialismus fruchtbar ist. Eine zusätzliche Perspektive zeigt Wolfram Pytas Herrschaftsanalyse des »Künstlers« Hitler als Politiker und Feldherren auf, die ein äußerst wichtiges Erklärungsmodell für dessen Selbstverständnis und Selbstinszenierung offeriert.[15] Zu dem Personenkreis im Umfeld des Diktators existiert eine ganze Reihe biografischer Einzelstudien, die sich vor allem den politischen Eliten widmen. Besondere Bedeutung im Hinblick auf die vorliegende Untersuchung haben etwa die jüngst erschienene Biografie Baldur von Schirachs von Oliver Rathkolb, Heike Görtemakers Arbeit über Eva Braun sowie die biografischen Darstellungen zu Joseph Goebbels, Otto Dietrich und weiteren NS-Funktionären.[16] Abgesehen davon liegen auch zwei wichtige Gesamtdarstellungen zum sozialen und politischen Umfeld Hitlers vor: Anton Joachimsthalers frühe Arbeit Hitlers Liste[17] und Heike Görtemakers 2019 erschienene Untersuchung von Hitlers Hofstaat.[18] Görtemakers Darstellung zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass die Funktionen der einzelnen Akteure in Hitlers Umfeld beschrieben werden und auch deren Agieren nach 1945 Beachtung findet. Hoffmanns eigene Tätigkeit lässt sich somit einordnen und innerhalb des Hofstaats vergleichen.

Hoffmanns Wirken im nationalsozialistischen Kunstbetrieb zählt zu dem am wenigsten erforschten Teil seines Handelns. In der intensiven Forschung zum Themenfeld Kunst und Nationalsozialismus in den vergangenen zwei Jahrzehnten fand er zwar regelmäßig Erwähnung, wurde aber fast nie einer genaueren Betrachtung unterzogen. Entsprechend häufig finden sich hier Pauschalisierungen und Fehldeutungen über seine Tätigkeit.[19] Noch am besten erforscht ist seine Rolle in Bezug auf Hitlers Kunstsammlung und dem Sonderauftrag Linz, wozu mehrere Monografien vorliegen.[20] Zu erwähnen ist insbesondere Birgit Schwarz’ Studie Geniewahn[21] über Hitlers Kunstverständnis, in der Hoffmanns Einfluss als Kunstberater erstmals eine knappe separate Würdigung erfahren hat. Auch die Tätigkeit des Fotografen für die Großen Deutschen Kunstausstellungen fand mehrfach Beachtung in breiteren Darstellungen zum Thema. Eine wichtige Referenz für diesen Kontext von Hoffmanns Handeln stellen Sabine Brantls Darstellung zum Haus der Deutschen Kunst, Ines Schlenkers Arbeit über die GDK sowie Marlies Schmidts akribische Rekonstruktion der ersten GDK 1937 dar.[22] Eine monographische Studie findet sich bisher nur zur 1938 von Hoffmann erworbenen Kunstzeitschrift Kunst dem Volk, mit deren Inhalten sich Christina Schedlmayer auseinandergesetzt hat.[23] Die Verbindungen des Fotografen und Verlegers zu einzelnen Künstlern sowie die Rolle seines Unternehmens für die kommerzielle Verwertung von Kunst blieben hingegen bisher so gut wie unberücksichtigt. Das Gleiche gilt für Hoffmanns eigene Kunstsammlung und seine Verbindung zum nationalsozialistischen Kunstraub, die jeweils kaum erforscht sind.[24]

Ist Hoffmann in den Forschungen zur NS-Zeit meist nur eine Randfigur, gilt dies umso mehr für die Zeit nach 1945. Abgesehen von Rudolf Herz’ Kapitel über das Spruchkammerverfahren des Fotografen existiert dazu nur noch die jüngst erschienen Studie von Johannes Gramlich, die den Umgang mit den Kunstsammlungen hochrangiger NS-Funktionäre nach 1945 beleuchtet.[25] In Gramlichs Werk wird erstmals detailliert nachgezeichnet, wie zuerst die Alliierten und anschließend die bayerischen Behörden mit Hoffmanns Kunstbesitz umgingen und wie es ihm und seinen Angehörigen gelang, einen substanziellen Teil davon zurückzuerhalten. Die übrigen Rechtsstreitigkeiten des Fotografen sind hingegen gänzlich unerforscht, genauso wie der Entstehungs- und Wirkungsgeschichte seiner Memoiren bisher keine Aufmerksamkeit zuteilwurde. Auch das Nachleben der Bilder Hoffmanns, dem sich die Arbeit zum Schluss zuwendet, stellt bisher ein vollkommenes Desiderat dar. Weder zum Verbleib von Hoffmanns Bildarchiven, noch zum anhaltenden Vertrieb der Aufnahmen durch seinen Sohn liegen aussagekräftige Informationen vor.

Der unzureichenden Erforschung von Hoffmanns Biografie steht ein signifikantes Erkenntnispotential gegenüber, das sie bereithält. Es kann inzwischen als Gemeinplatz geschichtswissenschaftlicher Forschung gelten, dass sich die Biografik auf weit mehr als nur die Rekonstruktion des individuellen Lebenswegs einer Person bezieht. Eine gute Biografie behandle, so das vielfach wiederholte und prägnante Diktum des Pädagogen Jürgen Oelkers, »Personen in Handlungskontexten, weder nur Personen noch nur Handlungskontexte.«[26] Sie ermögliche »die Rekonstruktion von historischen Figuren im Verhältnis von Interaktions- und Systemebene«,[27] also über die Einzelbiografie hinaus eine Perspektive auf die Strukturen von sozialen Feldern wie Politik, Wirtschaft oder Kunst. In Anlehnung an die Soziologie dienen geschichtswissenschaftliche Biografien daher als eine Art Sonde, um das Funktionieren gesellschaftlicher Systeme zu untersuchen.[28] »Das individuelle Lebensbild«, so das konzise Fazit Christian von Zimmermanns, »ist Exempel überindividueller Fragestellungen.«[29] Auch Hoffmanns Biografie leistet einen wichtigen Beitrag im Hinblick auf die Erforschung der verschiedenen Felder seines Wirkens: Sie kann das Verständnis der nationalsozialistischen Fotopropaganda, ihrer Akteure sowie ihrer Entstehungs- und Distributionsbedingungen vertiefen, sowohl für den Zeitraum bis 1933 als auch für die NS-Herrschaft. Über Hoffmanns Vita eröffnen sich Einblicke in Hitlers inneren Kreis, in das Zusammenwirken der einzelnen Mitglieder sowie in die breiteren Netzwerke der NS-Eliten. Die Studie ermöglicht zudem Erkenntnisse zu Forschungsfeldern wie dem NS-Kunstbetrieb oder dem juristischen und öffentlichen Umgang mit der NS-Vergangenheit sowohl auf individueller als auch auf visueller Ebene nach 1945.

Um die hier skizzierten Erkenntnismöglichkeiten auszuschöpfen, wird die biografische Untersuchung durch mehrere methodische Ansätze ergänzt. Diese richten sich jeweils auf spezifische Aspekte von Hoffmanns Handeln und ermöglichen dadurch eine differenzierte Einordnung der Befunde. Die erste Ergänzung stellt eine Übernahme netzwerkanalytischer Ansätze dar, die zur Analyse einzelner Akteure und ihrer Verbindungen herangezogen werden.[30] Konkret geht es bei diesen Ansätzen um die Einbettung der einzelnen historischen Akteure in ihre sozialen Netzwerke sowie deren Fähigkeiten zur Mobilisierung von materiellen wie immateriellen Ressourcen, die innerhalb des Netzwerks existierten. Somit werden ihre Handlungsspielräume deutlich, die innerhalb oder aufgrund des Netzwerks möglich waren. Die akteurszentrierte Analyse schafft somit eine Verbindung zwischen Struktur- und Handlungsebene der untersuchten Person und erlaubt eine präzisere Bestimmung einzelner Verbindungen und ihrer Wirkmächtigkeit.[31] Für die vorliegende Arbeit bietet dieses Vorgehen eine wichtige Perspektive auf Hoffmanns Agieren innerhalb der NS-Elite und außerhalb formaler Hierarchien: Es lassen sich die Möglichkeiten zur Einfluss- und Profitnahme untersuchen, die sich dem Fotografen und Unternehmer durch die Zugehörigkeit zu Hitlers innerem Kreis boten. Konkret ist etwa nach den erweiterten Handlungsspielräumen zu fragen, die sich die Privatperson ohne offizielle Ämter Heinrich Hoffmann mittels einzelner Verbindungen und deren Ressourcen schuf. Umgekehrt hilft der Blick auf seine Netzwerke auch dabei, Hoffmanns eigene Position in Hitlers Umfeld präziser zu bestimmen.

Die netzwerkanalytischen Ansätze lassen sich auf der Ebene der sozialen Interaktion sinnvoll mit der Kapitaltheorie Pierre Bourdieus ergänzen.[32] Bourdieu selbst sah Netzwerke als einen essentiellen Bestandteil des von ihm definierten sozialen Kapitals beziehungsweise Sozialkapitals: Dieses sei

die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens verbunden sind; oder, anders ausgedrückt, es handelt sich dabei um Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen.[33]

Dieses Kapital verleihe den einzelnen Mitgliedern einer Gruppe – beziehungsweise eines Netzwerks – die sogenannte Kreditwürdigkeit, also eine gegenseitige Anerkennung, die die Grundlage für die Interaktion innerhalb der Gruppe darstelle. Das soziale Kapital zeige sich demnach in den Interaktionen einzelner Gruppenmitglieder, die in Form materieller und symbolischer Tauschbeziehungen zutage treten. Beispiele hierfür wären etwa politische Einflussnahme von einer Person zugunsten einer anderen, oder aber auch nur das Treffen beider in einem exklusiven Raum, der nur für Mitglieder einer Gruppe zugänglich ist. Bourdieu betrachtete das soziale Kapital zudem immer in Bezug zum ökonomischen und kulturellen Kapital, wobei sich die drei Kapitalsorten gegenseitig bedingen und teils auch konvertierbar sind. So kann beispielsweise der Einsatz von ökonomischem Kapital zur gezielten Mehrung des sozialen Kapitals beitragen, indem ein größeres Vermögen den Zugang zu gesellschaftlichen Eliten schafft. Eine vierte Kapitalsorte, das übergeordnete symbolische Kapital, ergebe sich dann aus den Möglichkeiten, das akkumulierte Kapital in Form von Prestige zur Schau zu stellen und zur Legitimierung der eigenen Position einzusetzen.[34]

Die Verbindung von netzwerkanalytischen Ansätzen mit Bourdieus Kapitaltheorie ist für eine Untersuchung der Biografie Hoffmanns in besonderem Maße geeignet, denn die Herangehensweise trägt den Spezifika seines Werdegangs Rechnung. Hoffmann besaß keine politische Hausmacht und vertrat keine politische Institution, so dass er vor allem auf die informelle Einflussnahme durch seine Netzwerke und sein soziales Kapital angewiesen war. Letzteres bestand insbesondere in seinem anhaltenden Vertrauensverhältnis zu Hitler, aber auch in seiner dichten Vernetzung in dessen Umfeld. Die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe und sein Wirken darin bieten demnach einen Erklärungsansatz für die Karriere des Fotografen, dem nachzugehen ist. Zugleich lassen sich bei dieser Betrachtung auch andere Kapitalsorten nach Bourdieu integrieren: Hoffmann besaß nach 1933 umfassendes ökonomische Kapital, vor allem in Form seines Unternehmens, das er wiederum zur Netzwerkarbeit und somit zur Mehrung seines sozialen Kapitals einsetzen konnte. Ebenso spielte das symbolische Kapital für ihn eine wichtige Rolle, da er ohne formal gefestigte Position besonders auf soziale Anerkennung und auf Reputation angewiesen war. Die Perspektive der Kapitaltheorie ermöglicht somit eine systematische und strukturelle Analyse von Hoffmanns Handeln, die zugleich Einblicke in das enge Beziehungsgeflecht um Hitlers Leibfotografen bietet.

Während anhand der Ansätze aus der Netzwerkanalyse und Bourdieus Kapitaltheorie vorwiegend Hoffmanns Vernetzung und seine Kontakte analysiert werden, bietet sich für die Untersuchung seiner Tätigkeit als Fotograf und Verleger das Hinzuziehen eines weiteren methodischen Ansatzes an. Die Historikerin Annette Vowinckel hat in ihrer Arbeit über die Agenten der Bilder[35] eindrucksvoll dargelegt, dass es sich lohnt, das Bildhandeln beziehungsweise fotografische Handeln dieser Gruppe von Akteuren zu untersuchen. Das Bildhandeln bezeichnet demnach »Handlungen, deren Ziel und Inhalt die Produktion und Zirkulation von Bildern ist.«[36] Das fotografische Handeln bildet wiederum eine Unterkategorie davon und stellt eine spezifische Ausprägung der Moderne und ihrer massenmedialen politischen Kultur dar. Es berücksichtigt, dass die Möglichkeiten für den »aktiven Einsatz eines Bildes als Argument im öffentlichen Raum mit dem Ziel der Einflussnahme auf öffentliche Debatten und Entscheidungsprozesse«[37] mit der zunehmend massenhaften Reproduktion von Fotografien im 20. Jahrhundert eine völlig neue Dimension erreichten. Vor dem Hintergrund dieser neu entstehenden visuellen Öffentlichkeit verdienen die Akteure Beachtung, die sie steuerten und gestalteten. Die von Vowinckel als Bildagenten bezeichneten Personen üben mit Blick auf die Fotografie zahlreiche Funktionen aus und umfassen eine Reihe von Professionen, zu denen etwa Fotografen, Bildredakteure, Verleger und Personen, die Aufnahmen archivieren oder zensieren, gehören.[38] In Bezug auf diese Arbeit bietet der Ansatz eine Fotogeschichte aus Akteursperspektive, ohne eine rein bildbezogene Visual History im engeren Sinne zu sein.

Die Untersuchung Heinrich Hoffmanns als Bildagent und fotografisch Handelnden kann die biografische Darstellung entscheidend vertiefen, denn damit lässt sich sein Agieren als Fotograf und Verleger systematisch und auf die jeweilige Intention hin analysieren. Tatsächlich war Hoffmann einer der bedeutendsten Bildagenten in der Zeit des Nationalsozialismus gewesen und beeinflusste dessen visuelles Erscheinungsbild auf vielfältige Weise: Er fotografierte, retuschierte und zensierte, er publizierte seine Aufnahmen in Form von Postkarten, Bildbänden und Wandbildern, und er archivierte und vertrieb sie durch eine eigene Bildagentur an die Presse. Nicht zuletzt war Hoffmann als Hitlers Leibfotograf in einer Funktion, die einem persönlichen Bildagenten des Parteiführers und späteren Diktators entsprach. Unter Einbeziehung von Vowinckels Ansatz kann zudem Hoffmanns gesamtes Wirken, von den Anfängen seines politischen Engagements um 1919 /1920 bis 1945 verfolgt und dabei die zunehmende Rolle seines Unternehmens berücksichtigt werden. Seine Firma war in ihrem Arbeitsspektrum letztlich ein Bildagent industriellen Ausmaßes. Dieser Aspekt der Untersuchung ist eng mit dem Feld der Propaganda verbunden, sowohl in Bezug auf die der NSDAP bis 1933, als auch die des NS-Staates. Propaganda wird im Rahmen dieser Arbeit als Medien- und Kommunikationspolitik verstanden, die als Überzeugungskampagne funktionieren sollte und der nach der Machtübernahme eine »integrale Querschnittsaufgabe der nationalsozialistischen Herrschaftsordnung«[39] zukam. Hoffmann als Bildagenten zu untersuchen bedeutet daher zugleich, ihn als Akteur im Kommunikationsprozess der nationalsozialistischen Propaganda zu begreifen und zu verorten. Meine Studie erforscht aus dieser Perspektive, insbesondere über die integrierte Unternehmensgeschichte, seinen Beitrag zur nationalsozialistischen Bildpropaganda. Auch wenn deren Erfolg nur schwer zu bilanzieren ist, so ist doch unbestreitbar, dass Hoffmann als Fotograf und privater Unternehmer einen bedeutenden Anteil daran hatte, den es zu erfassen gilt.[40] Wichtig ist, Propaganda hier nicht als einseitigen Prozess von den Herrschenden zu den Beherrschten zu verstehen. Gerade Hoffmanns Beteiligung als Unternehmer mit kommerziellen Interessen zeigt, dass die Kommunikation nur funktionieren konnte, wenn sie die jeweiligen Interessen, Erwartungen und Bedürfnisse der Rezipientinnen und Rezipienten berücksichtigte.

Meine Untersuchung folgt dem Lebensweg Heinrich Hoffmanns und reicht unter den hier dargelegten Ansätzen zugleich darüber hinaus. Es sei abschließend noch angemerkt, dass meine Arbeit keine Vollständigkeit hinsichtlich der Biografie Hoffmanns beansprucht. Sie bietet vielmehr meine wissenschaftlich fundierte Perspektive auf das Leben und Werk von Heinrich Hoffmann. Dieses war weniger von Eindeutigkeiten gekennzeichnet, als seine Karriere im Nachhinein vermuten lässt; es gibt zudem offene Fragen, die aufgrund fehlender Quellen wohl unbeantwortet bleiben müssen. Ich habe ebenso versucht, die Offenheit der Geschichte für den Zeitgenossen zu berücksichtigen und der »biographischen Illusion«[41] von der scheinbaren Kohärenz eines Lebens, die nachträglich in der (auto-)biografischen Konstruktion entstehen kann, zu widerstehen. Mein Ziel war somit weder ein möglichst kohärenter Lebenslauf noch dessen Vollständigkeit, sondern Hoffmanns Handeln im Kontext seiner Zeit zu rekonstruieren und zu deuten.

3. Quellen

Die Überlieferung zu Heinrich Hoffmann ist unvollständig, weit verstreut und zuweilen disparat. Weder von ihm noch von seinem Unternehmen hat sich ein substanzieller schriftlicher Nachlass in einem öffentlichen Archiv erhalten; lediglich die Bayerische Staatsbibliothek München besitzt zum Bildbestand des Fotografen einige knappe Aufzeichnungen Hoffmanns aus der Nachkriegszeit und eine marginale Überlieferung an Unternehmensdokumenten. Nichtsdestotrotz lässt sich die hier skizzierte Biografie aus einer Vielzahl von Quellen rekonstruieren und es haben sich durchaus aussagekräftige Dokumente erhalten, die allerdings umfangreicher Recherchen und einer grundlegenden Quellenkritik bedürfen.

Der größte Quellenbestand zu Hoffmann ist wenig überraschend in Form von Fotografien überliefert, von denen heute noch ca. 350.000 bis 400.000 einzelne Aufnahmen erhalten sind.[42] Der größte Teilbestand davon, rund 300.000 Motive, befindet sich als Hoffmann Collection in den National Archives der USA in College Park, Maryland (NARA), darunter zahlreiche Negative und Kontaktabzüge kompletter Filme. Vor allem Letztere ermöglichen eine gezielte Durchsicht und die Identifikation thematisch einschlägiger Bildserien. In Deutschland stellt wiederum das Fotoarchiv Hoffmann der Bayerischen Staatsbibliothek München (BSB) mit ca. 70.000 einzelnen Motiven den größten geschlossenen Bestand dar. Dieser setzt sich zusammen aus dem ehemaligen Bildarchiv von Hoffmanns Sohn sowie einem erhaltenen Restbestand aus der einstigen Wiener Filiale des Unternehmens. Es handelt sich vor allem um Abzüge und nur wenige Negative und Kontaktabzüge. Sie zeigen einen Querschnitt von Hoffmanns fotografischer Tätigkeit, darunter auch einen Großteil der heute noch bekanntesten Aufnahmen. Des Weiteren haben sich noch einige Teilüberlieferungen erhalten: Das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes in Wien besitzt eine Sammlung von Kontaktabzügen der Wiener Filiale, während sich im Deutschen Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg das noch vorhandene Klischeearchiv der Kunst- und Stadtansichtspostkarten befindet. Das Bildarchiv des Raumbild-Verlags Otto Schönstein, an dem Hoffmann Teilhaber war, gehört heute zum Bildarchiv des Deutschen Historischen Museums. Abgesehen davon sind die Aufnahmen von Hoffmann und seinem Unternehmen in Form der zahlreichen von ihm veröffentlichten Bildbände überliefert. Die Bildbände sind, genau wie die zeitgenössischen Illustrierten, in mehreren großen Universalbibliotheken und einschlägigen Fachbibliotheken verfügbar, was mit Abstrichen sogar ermöglichte, verschiedene Auflagen zu vergleichen und Veränderungen herauszuarbeiten. Auch die Wandzeitungen beziehungsweise Bildtafeln aus Hoffmanns Verlag haben sich im Münchner Stadtmuseum und in der BSB als größere Serien erhalten.

Die angeführten Bildquellen lassen sich aufgrund ihres Umfangs im Rahmen dieser Arbeit zwar nur vereinzelt einer detaillierten Analyse auf der Bildebene unterziehen, doch bieten sie dennoch einen wichtigen Zugang zu Hoffmanns Biografie: Ihre Entstehung und Verbreitung, aber auch die Motivwahl allgemein sind als Ausdruck von Hoffmanns fotografischem Handeln ernst zu nehmen. Die Bildarchive schaffen einen Einblick in seine Tätigkeit und die seines Unternehmens als nationalsozialistischer Bildagent, denn anhand des Materials lassen sich bestimmte Bildstrategien in einem zeitlichen Kontext nachvollziehen. Überraschend häufig können die Bildquellen sogar in direkten Bezug zu zeitgenössischen schriftlichen Quellen gesetzt werden, etwa zu Direktiven der Parteipropaganda. Darüber hinaus dienen die Aufnahmen vereinzelt auch als Itinerar oder zur Rekonstruktion von persönlichen Kontakten, sofern dazu keine anderweitigen Quellen vorliegen.

Obwohl von Heinrich Hoffmann sehr wahrscheinlich kein schriftlicher Nachlass mehr existiert, hat er dennoch eine Spur im staatlichen Schriftgut seiner Zeit hinterlassen. Von zentraler Bedeutung zur Rekonstruktion seiner Biografie sind mehrere Bestände im Staatsarchiv München: Dort ist Hoffmanns eigener, einst mehrere Ordner umfassender Spruchkammerakt archiviert, ebenso wie der seiner Frau oder die von Geschäftspartnern und Bekannten. Sein Spruchkammerverfahren, das zehn Jahre andauerte, bietet trotz zahlreicher problematischer und widersprüchlicher Aussagen sowie dringend gebotener Quellenkritik eine wichtige Informationsbasis hinsichtlich der darin verhandelten früheren Tätigkeit des Fotografen. Zu den Spruchkammerakten sind Unterlagen der Polizei, Staatsanwaltschaft und von Gerichten, die sich bereits in den frühen 1920ern und bis in die Nachkriegszeit mehrfach mit Hoffmann beschäftigen mussten, hinzuzuziehen. Besonders aufschlussreich für Hoffmanns Besitzverhältnisse und bisher wenig genutzt sind die Unterlagen des Bayerischen Landesamts für Vermögensverwaltung und Wiedergutmachung, vor allem jene zur nach Kriegsende über ihn verhängten Vermögenskontrolle. Die Behörde versuchte damals eine Bilanz von Hoffmanns Vermögen aufzustellen und sammelte dafür zahlreiche Dokumente aus der Zeit vor 1945. In dem Bestand konnten zudem die Akten zu mehreren Restitutionsverfahren ermittelt werden, mit Klagen von Geschädigten gegen Hoffmann, die die Herausgabe ihres ehemaligen Besitzes einforderten. Als letzter einschlägiger Bestand im Staatsarchiv München seien hier noch die Unterlagen des Münchner Nachlassgerichts angeführt, über die sich Hoffmanns Erbschaften sowie sein eigener Nachlass ermitteln lassen.

Da der Umgang mit dem einstigen Leibfotografen vereinzelt auch direkt in den bayerischen Ministerien verhandelt wurde, sind neben dem Staatsarchiv München auch im Bayerischen Hauptstaatsarchiv Bestände aus der Nachkriegszeit vorhanden. Ebenso gibt es im Wiener Stadt- und Landesarchiv Unterlagen zu Hoffmann, die nach 1945 im Zuge eines Volksgerichtsprozesses in Abwesenheit und durch die öffentliche Verwaltung seines dortigen Unternehmens entstanden. Ein besonders umfangreicher Bestand zu Hoffmann kam in der unmittelbaren Nachkriegszeit durch die amerikanische Besatzungsmacht zusammen. Deren verschiedene Unterorganisationen verhörten den Fotografen zwischen 1945 und 1946 mehrfach, beschlagnahmten und inventarisierten seinen Besitz und erforschten insbesondere die Herkunft seiner Kunstsammlung. Das hierzu überlieferte Material, heute im amerikanischen Nationalarchiv, enthält essenzielle Informationen zu Hoffmanns Besitz und bildet die Basis für weitere Recherchen. Zudem befinden sich in den amerikanischen Akten Dokumente aus dem Zeitraum vor 1945, die von den US-Truppen zusammengetragen worden waren. Lediglich die Unterlagen zur Kunstsammlung gingen später überwiegend in deutsche Hände und befinden sich heute im Bundesarchiv. Zu den amerikanischen Quellen zählen auch die Bestände des Internationalen Militärgerichtshofs in Nürnberg (IMT), in dessen Verwendung Hoffmann bis Ende 1946 stand. Die dort und zuvor durchgeführten Verhöre stellen seine ersten umfangreichen Äußerungen nach Kriegsende dar und sind daher für die Entstehung seines autobiografischen Narrativs von besonderer Bedeutung.

Ein erkennbarer Schwerpunkt in der Überlieferung zu Heinrich Hoffmann liegt auf Quellen, die erst nach dem Untergang des »Dritten Reichs« entstanden oder zumindest zusammengetragen worden sind. Da die darin enthaltenen Aussagen oftmals stark apologetisch geprägt sind und es sich teils um bewusste Falschaussagen handelte, verlangt der Rückgriff auf sie eine besonders akribische Quellenkritik. Auch die behördlichen Schriftwechsel und Aktenvermerke können aufgrund solcher Einflüsse oder mangelhafter Informationen irreführend sein. Es gilt daher, die Informationen in ihrem Entstehungskontext zu hinterfragen und – sofern möglich – mit anderweitigen Quellen abzugleichen oder zumindest auf Widersprüche hinzuweisen.

Die noch vorhandenen Unterlagen zu Hoffmann aus der NS-Zeit sind vor allem in den Überlieferungen der Reichskanzlei, der Reichsministerien wie dem Propagandaministerium sowie verschiedener Einrichtungen der NSDAP zu identifizieren, die sich heute im Bundesarchiv befinden. In den Akten dieser Institutionen haben sich in verschiedenen Kontexten Korrespondenzen mit Hoffmann und noch häufiger mit Vertretern seines Unternehmens erhalten. Sie ermöglichen es, die politischen Verbindungen der Firma und ihres Besitzers nachzuvollziehen und die Kooperationen und Geschäftsbeziehungen Hoffmanns zu Staat und Partei zu erforschen. In Ergänzung dazu werden die ebenfalls im Bundesarchiv verwahrten Unterlagen einzelner Mitglieder der NSDAP und der Reichskulturkammer hinzugezogen, sofern sie vertiefende biografische Informationen zu einzelnen Akteuren beisteuern. Informationen über das Unternehmen können zudem noch vereinzelt über das Landesarchiv Berlin sowie das Wiener Stadt- und Landesarchiv recherchiert werden, wo sich jeweils gewerbliche Unterlagen von Hoffmanns Firma im kleineren Umfang erhalten haben. Der Rest an genuiner Überlieferung aus der Zeit des Nationalsozialismus ist stark verstreut und meist bruchstückhaft, es handelt sich eher um Spuren von Hoffmanns Tätigkeit als um wirklich aussagekräftige Dokumente. Den bedeutendsten dieser Kleinbestände stellt das Historische Archiv im Haus der Kunst dar, in dessen Bilanzunterlagen zu den GDK der Fotograf und sein Unternehmen mehrfach auftauchen.

Vier weitere Quellengattungen werden für die Erforschung von Hoffmanns Wirken vor 1945 ergänzend herangezogen: Erstens die zeitgenössische Literatur und Publizistik, in der Hoffmann nicht nur als Fotolieferant, sondern auch als Gegenstand der Berichterstattung präsent war. Anlass dazu gaben beispielsweise seine runden Geburtstage, seine Teilnahme an Fotoausstellungen oder seine Rolle als Juror der GDK. Einen wichtigen Ausgangspunkt für die Recherche einschlägiger Beiträge bieten personenbezogene Presseausschnittssammlungen, die im Institut für Zeitgeschichte München–Berlin, dem Stadtarchiv München und der Wienbibliothek im Wiener Rathaus zum Fotografen vorliegen. Zweitens greift die Untersuchung auf mehrere thematisch einschlägige Quelleneditionen zur Geschichte des Nationalsozialismus zurück, in denen Hoffmann Erwähnung findet oder die dem weiteren Kontext dienen. Dazu zählen insbesondere die Edition Akten der Parteikanzlei der NSDAP, die edierten Tagebücher Joseph Goebbels’ sowie die Edition der Reden, Schriften, Anordnungen Hitlers von 1925 bis 1933.[43] Drittens nutzt die Arbeit mehrere Datenbanken zur Geschichte des Nationalsozialismus, darunter die objektbasierten Plattformen gdk-research und die Datenbank zum Central Collecting Point (CCP) München, außerdem die Forschungsplattform »Gaupresse«-Archiv Wien. Viertens wird eine kleine Anzahl an Nachlässen von Personen, mit denen Hoffmann engeren Kontakt hatte, einbezogen. Beispiele hierfür sind die Unterlagen von Hitlers Leibarzt Theo Morell sowie der fotografische Nachlass von Eva Braun, die sich jeweils in den National Archives der USA befinden, sowie der Nachlass des Journalisten Joe Heydecker, der für eine Version von Hoffmanns Memoiren als Ghostwriter fungierte.

Daran anschließend sei hier noch die letzte Kategorie von Quellen, die für die Studie genutzt werden, genannt, nämlich autobiografische Aufzeichnungen. Im Fall von Hoffmann handelt es sich dabei um verschiedene Texte: Er veröffentlichte seine »Erzählungen« erstmals 1954 als Fortsetzungsserie in der Münchner Illustrierten, im Jahr darauf folgte unter dem Titel Hitler was my friend[44] eine wesentlich umfangreichere und inhaltlich anders strukturierte englische Buchausgabe. Posthum gab Hoffmanns Tochter Henriette von Schirach 1974 die deutschsprachige Buchversion Hitler wie ich ihn sah[45] heraus, bei der es sich um eine entschieden gekürzte Version der englischen Ausgabe handelte. Schließlich erschien 2008 der Text der Illustriertenserie von 1954 noch einmal in Buchform, versehen mit einem neuen Vorwort des damals zuständigen Redakteurs und Ghostwriters Joe Heydecker.[46] Wenn in der folgenden Studie von Hoffmanns Memoiren beziehungsweise seinen autobiografischen Aufzeichnungen die Rede ist, dann sind diese Publikationen gemeint. Darüber hinaus existiert ein 74-seitiges Typoskript mit einer Lebensbeschreibung, das der Fotograf anlässlich seines Spruchkammerverfahrens im Frühjahr 1947 abfasste.[47] Dieses stand argumentativ deutlich im Zeichen seiner Verteidigung vor der Spruchkammer und unterschied sich inhaltlich stark von den später veröffentlichten Memoiren, es muss als der früheste autobiografische Text Hoffmanns in der Untersuchung aber dennoch Beachtung finden. Memoiren anderer Personen, in denen Hitlers einstiger Leibfotograf Erwähnung findet, liegen etliche vor, auf diese wird hier jedoch bewusst nicht umfassend eingegangen. Lediglich vereinzelt greift die Arbeit auf weitere Memoiren zurück, wenn deren Verfasser in sehr engem Bezug zu Hoffmann standen oder sie einen wichtigen Beitrag zur nachträglichen Deutung bestimmter Ereignisse oder zur Person des Fotografen leisteten.

Hoffmanns Memoiren und die übrigen autobiografischen Aufzeichnungen verdienen als Quellen eine gesonderte Betrachtung: Sie können kaum als Informationslieferanten zur bloßen Rekonstruktion von Ereignissen und Entscheidungen dienen. Ihre Aussagekraft ist nicht nur durch Faktoren wie den zeitlichen Abstand und die Schwächen des menschlichen Gedächtnisses beschränkt, sondern insbesondere durch die autobiografische Konstruktion, die in ihnen erfolgt. Ihr Narrativ veranschaulicht vielmehr den Blick des Verfassers auf das eigene Leben zum Zeitpunkt der Niederschrift und gibt somit retrospektive und subjektive Sinnkonstruktionen wieder.[48] Eine Folge davon können etwa bewusste Auslassungen oder Neuinterpretationen des eigenen Handelns sein. Für meine Studie bieten die Memoiren daher vielmehr einen Ansatzpunkt für die Dekonstruktion dieser Lebenskonstruktion und zur kritischen Analyse der dargebotenen Narrative. Als Quellen bieten sie primär einen Blick auf die nachträgliche Sinndeutung und Selbstpositionierung der jeweiligen Autorinnen und Autoren. Dies gilt insbesondere für Hoffmann, der sich in seinen Memoiren als unpolitischer Fotograf ausgab, den scheinbar nur eine persönliche Freundschaft und das gemeinsame Interesse an der Kunst mit Hitler verbunden habe. Seine Verwicklung in die NS-Propaganda und seine extreme Nähe zum Regime leugnete er darin fast vollständig. Die von ihm verfassten Memoiren werden daher nicht nur in ihrem Entstehungsprozess betrachtet, sondern laufend in die biografische Untersuchung einbezogen. Heinrich Hoffmanns Darstellung seiner eigenen Person lässt sich in verschiedenen Kapiteln aufgreifen, prüfen und – so viel sei bereits verraten – oftmals eindeutig widerlegen.

4. Aufbau

Die vorliegende biografische Studie gliedert sich in drei chronologisch aufeinander aufbauende Teile. Der erste Teil nimmt Hoffmanns Herkunft, seine berufliche Entwicklung, seine Hinwendung zur NSDAP und zu Hitler sowie vor allem sein anhaltendes Engagement in der Partei bis zur Machtübernahme 1933 in den Blick. Im zweiten und umfangreichsten Teil geht es um die Karriere des Fotografen im nationalsozialistischen Deutschland, genauer um den Aufbau seines Bild- und Presseunternehmens sowie um Hoffmanns Wirken im Bereich der bildenden Kunst, als prominente Persönlichkeit des »Dritten Reichs« und als Vertrauter in Hitlers Umfeld. Die Untersuchung schließt die Zeit des Zweiten Weltkriegs ein und reicht bis zur deutschen Kapitulation 1945. Im dritten Teil richtet sich das Augenmerk auf den Umgang mit Hoffmann in der Besatzungszeit und in der jungen Bundesrepublik sowie auf die juristischen und öffentlichen Deutungskämpfe, die der Fotograf bis zu seinem Lebensende 1957 führte. Mit einem Ausblick auf das Nachleben der Bilder Hoffmanns schließt der letzte Teil ab.

Die Strukturierung entlang der Jahre 1933 und 1945 mag naheliegend und zugleich stark teleologisch an den politischen Zäsuren ausgerichtet erscheinen. Im Fall von Hoffmann ist sie jedoch unumgänglich, denn sein Handeln war jeweils grundlegend von den politischen Systemen geprägt. Während er sich mit seinem Engagement in der NSDAP dem Kampf gegen die Weimarer Republik verschrieb, war es erst die Etablierung der nationalsozialistischen Herrschaft, die seine außergewöhnliche Karriere ermöglichte. Ohne die ab 1933 entstehenden Rahmenbedingungen hätten sein Handeln und sein Einfluss nie ein solches Ausmaß annehmen können. Die enge Verflechtung von Hoffmanns persönlicher Karriere und seinem Unternehmen mit dem NS-Regime bedeutete zugleich, dass seine Position mit dessen Untergang unhaltbar wurde. Alles, was dem »Reichsbildberichterstatter« Erfolg und Geltung beschert hatte, existierte nach der deutschen Niederlage 1945 nicht mehr.

Die Gliederung in drei Teile stellt sich inhaltlich folgendermaßen dar: Der erste Teil beschreibt die Geschichte einer zunehmenden Annäherung Hoffmanns an die NSDAP und an Hitler, die bis 1933 in seinem vollumfänglichen Engagement zugunsten der »Bewegung« aufgehen sollte. Zunächst werden darin Hoffmanns Herkunft und seine berufliche Ausbildung rekonstruiert, gefolgt von seiner Tätigkeit bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Die daran anschließende Periode der Münchner Revolution und ihrer Niederschlagung verdient besondere Aufmerksamkeit, denn der Fotograf tritt infolge der Ereignisse erstmals als völkischer Bildpublizist hervor. Die noch heute nachweisbaren Verbindungen in völkische Kreise liefern eine wichtige Erklärungsgrundlage für Hoffmanns Weg hin zu Hitler. Mit seinem Eintritt in die NSDAP im Jahr 1920 richtet sich der Fokus auf Hoffmanns Engagement in der Partei, der er sich sowohl als Fotograf als auch in der Parteiorganisation andiente. Hier erlauben Ereignisse wie das Parteiverbot von 1923 bis 1925 oder die Gründung des Illustrierten Beobachters tiefergehende Analysen von Hoffmanns Wirken im Netzwerk der Parteileitung. Auf diese Phase der Annäherung, die sich bis etwa 1928 erstreckt, folgt eine Periode, in der sich der Fotograf fast vollständig in den Dienst seiner Partei stellte. Die Zeitspanne bis Ende 1932 wird anhand von drei verschiedenen Perspektiven untersucht: Erstens anhand von Hoffmanns Auftreten als Parteivertreter in den Parlamenten und in der Öffentlichkeit; zweitens anhand seiner Vernetzung und seiner Position in Hitlers innerem Kreis; und drittens anhand einer dichten Analyse von Hoffmanns publizistischen Beiträgen im Multiwahljahr 1932, die eine Bestandsaufnahme seiner Rolle als wichtigster Bildlieferant der Partei kurz vor der Machtübernahme ermöglichen. Ziel im ersten Teil dieser Arbeit ist es, Hoffmanns zunehmendes Engagement und seine immer enger werdende Vernetzung in der Partei zu rekonstruieren, die – so eine der zentralen Thesen – die Grundlage für seine Karriere nach 1933 waren.

Der zweite Teil dieser Arbeit umfasst mit zwölf Jahren den chronologisch kürzesten, aber inhaltlich dichtesten Teil der Arbeit. Hoffmann erfüllte während der NS-Herrschaft zahlreiche Funktionen und kam zu großem Einfluss und Vermögen. Integriert ist hier auch die Unternehmensgeschichte von Hoffmanns gleichnamigen Bild- und Presseverlag, denn die Tätigkeit des Propagandaunternehmens trug maßgeblich zur Stellung seines Gründers und alleinigen Besitzers bei. Der erste Abschnitt widmet sich dem Aufbau der Firma, um anschließend mehrere Betätigungsfelder einer detaillierten Analyse zu unterziehen. Jedes davon bietet eine Perspektive auf das Agieren des Unternehmens und macht es möglich, dessen Beitrag zur NS-Propaganda zu konkretisieren. Zudem zeigt sich an einzelnen Fallbeispielen die enge personelle und organisatorische Verflechtung mit den Institutionen von Partei und Staat. Der darauffolgende Abschnitt nimmt die Person Heinrich Hoffmanns aus zwei unterschiedlichen Perspektiven in den Blick: Zum einen als prominenter Vertreter seines Berufsstands und weithin bekannter Begleiter Hitlers, der seine neue Prominenz auch zur Mehrung seines sozialen Kapitals zu nutzen wusste. Zum anderen als Teil des abgeschotteten inneren Kreises um Hitler, von dessen »Hofstaat«. Dieses soziale Umfeld zeichnete sich durch das Privileg aus, nahezu durchgehend Zugang zu dem Diktator zu haben, und stellte den Kern von Hoffmanns Netzwerk dar. In dem Abschnitt wird daher seine Position innerhalb dieses Personenkreises sowie seine Verbindung zu Hitler beschrieben, die in diesem Beziehungsgeflecht erkennbar wird. Außerdem werden Hoffmanns Vermögen und sein Lebensstil im Kontext der nationalsozialistischen Elite, der er nun angehörte, untersucht.

Ein weiterer Abschnitt im zweiten Teil widmet sich Hoffmanns Wirken im Bereich der bildenden Kunst. Ausgehend von seinem Engagement als Hitlers inoffizieller Kunstberater konnte er bis Mitte der 1930er Jahre seine Einflusssphäre auch auf die staatliche Kulturpolitik erweitern. Darüber hinaus wird das kommerzielle Potential von Hoffmanns Unternehmen im nationalsozialistischen Kunstbetrieb sowie die soziale Komponente von Kunst und ihrem Erwerb innerhalb der NS-Elite erläutert. Vor allem Hoffmanns eigene Kunstsammlung verdient hier Beachtung als kulturelles Kapital und Distinktionsobjekt, genauso wie sie seine Verstrickung in den nationalsozialistischen Kunstraub vor Augen führt. Um Hoffmanns Anteil an den NS-Verbrechen geht es auch abschließend im zweiten Teil zu seinem Unternehmen und dessen Entwicklung von 1938 bis 1945. Im Zuge der nationalsozialistischen Annexionspolitik und des Zweiten Weltkriegs gelang der Firma eine enorme Expansion im Windschatten der Wehrmacht, mit einem Filialnetzwerk, das zuletzt von Paris bis Riga reichte. Beschrieben wird, wie es Hoffmann gelang, hier erneut von der NS-Gewaltherrschaft zu profitieren, während zugleich sein propagandistischer Beitrag zur Legitimierung der gewaltsamen Expansion und Eroberung thematisiert wird. Abschließend wird auch Hoffmanns eigenes Narrativ vom allmählichen Rückzug und der bis Kriegsende zunehmenden Entfremdung von Hitler einer kritischen Prüfung unterzogen.

Eine ausführliche Betrachtung der Auseinandersetzungen um den einstigen Leibfotografen nach der deutschen Niederlage steht im Zentrum des dritten Teils der Arbeit. Diese werden als zeitgenössischer Aushandlungsprozess über die jüngste Vergangenheit untersucht, in denen die politische Belastung und die – juristische wie moralische – Schuld Heinrich Hoffmanns verhandelt wurde. Die Ausführungen beschäftigen sich zunächst mit dem Umgang der amerikanischen Besatzer mit ihm und behandeln daran anschließend hauptsächlich seine Auseinandersetzungen mit den deutschen Institutionen der Entnazifizierung. Der erwähnte Aushandlungsprozess wird hier sowohl auf der juristisch-politischen Ebene des Spruchkammerverfahrens dargestellt als auch auf der Ebene einer öffentlichen, teils publizistischen Auseinandersetzung um die Beurteilung Hoffmanns. Ein weiterer Abschnitt widmet sich dann Hoffmanns eigenem Agieren in den letzten Jahren seines Lebens, in denen er um seinen bei Kriegsende beschlagnahmten Besitz stritt und sich bemühte, die Deutungsmacht über seine Biografie zurückzuerlangen. Die Studie zeigt, mit welchen juristischen und publizistischen Strategien der Fotograf sich dabei durchzusetzen versuchte, und warum er teils erfolgreich war und teils scheiterte. Als ein Aspekt seiner öffentlichen Deutungskämpfe wird an dieser Stelle auch erstmals seine Memoirenproduktion untersucht und ihre Wirkungsgeschichte analysiert. Der dritte Teil schließt mit einem Ausblick auf das Nachleben von Hoffmanns Bildwerk: Neben dem Verbleib der verschiedenen Bildarchive wird erstmals skizziert, welche Rolle Hoffmanns Nachkommen für die anhaltende Distribution der Aufnahmen und mehrere einschlägige Publikationen zum Werk des Fotografen spielten. Das Fortleben der Hitlerbilder, das lässt sich zeigen, blieb weitgehend Familienangelegenheit.

Der engagierte Fotograf: Heinrich Hoffmann, Hitler und der Aufstieg der NSDAP

1. Lehrjahre und Lernprozesse 1885-1919

1.1. Herkunft und Ausbildung

Über das erste Drittel des Lebens von Heinrich Hoffmann sind kaum mehr als die grundlegenden biografischen Daten bekannt; weder zu seiner beruflichen Entwicklung noch zu seinem persönlichen Werdegang haben sich aussagekräftige Quellen erhalten. Auch in seinen Memoiren handelte Hoffmann diesen Lebensabschnitt verhältnismäßig kurz ab. Dort, und auch in mehreren während der NS-Zeit veröffentlichten Texten, bot er ein ebenso simples wie naheliegendes Narrativ für diese Zeit: Er entstamme einer alten Fotografendynastie, habe entsprechend das familiäre Gewerbe gelernt und bereits in jungen Jahren eine erfolgreiche Laufbahn als Porträt- und Pressefotograf eingeschlagen.[1] Die Grundaussage dieses Narratives ist auch keineswegs falsch, wenn auch in Hinblick auf den behaupteten beruflichen Erfolg eindeutig beschönigend. Vor allem aber diente es dazu, Hoffmanns frühen Werdegang als Teil einer stringenten Entwicklung hin zu Hitlers Leibfotografen zu präsentieren. Daher sind nicht nur Hoffmanns Aussagen selbst kritisch zu prüfen, sondern auch die fast vollkommene Verknappung auf das Berufliche. Was den jungen Fotografen letztlich neben seiner Arbeit geprägt hat, bleibt in Anbetracht der Quellenlage zwangsweise vage. Die noch verfügbaren Informationen liefern eher eine biografische Skizze und lassen nur vereinzelt Schlüsse auf weitere Zusammenhänge zu.

Johann Heinrich Wilhelm Robert Hoffmann wurde am 12. September 1885 als das einzige Kind seiner Eltern Robert und Maria Hoffmann in Fürth geboren. Wann die Familie nach Fürth gekommen war, ist nicht bekannt, allerdings verließ sie die Stadt bald nach der Geburt des Sohnes und ließ sich 1888 in Regensburg nieder.[2] Für den Ortswechsel dürften berufliche Gründe ausschlaggebend gewesen sein, denn in Regensburg lebte bereits Heinrich Hoffmann senior, der Bruder des Vaters. Er hatte dort wenige Jahre zuvor, vermutlich 1883, ein eigenes Fotoatelier eröffnet.[3] Darüber hinaus stammte Hoffmanns Mutter aus der ländlichen Umgebung Regensburgs, aus Tegernheim.[4] Die Brüder Hoffmann führten das Regensburger Fotoatelier bis zu dessen Aufgabe kurz nach der Jahrhundertwende wohl mit einigem Erfolg. Sichtbares Aushängeschild dafür war der 1887 verliehene Titel des königlich-bayerischen Hoffotografen, der mit insgesamt 72 Verleihungen bis 1912 zwar keineswegs ein Alleinstellungsmerkmal war, aber für eine solide Stellung innerhalb der Zunft bürgte.[5] Dazu kam 1893 der Titel eines großherzoglich-hessischen Hoffotografen, wenn auch erneut nur für Hoffmanns Onkel, dem das Atelier gehörte. Das Empfehlungsschreiben zu letzterem Titel führte an, dass das Gewerbe »mit Geschick geleitet« werde und dass »die Geschäftsinhaber […] geachtete Leute«[6] seien. Zu einem späteren Zeitpunkt kam noch der Titel eines Hoffotografen des mit den Wittelsbachern eng verbundenen Herzogs von Genua und Prinzen von Savoyen hinzu, den Heinrich Hoffmann senior ebenso in Golddruck auf der Rückseite seiner Porträtsfotos präsentierte.[7] Tatsächlich scheint der Onkel in der Fotografenszene ein gewisses Renommee besessen zu haben: So war er mit Franz Grainer, seit der Jahrhundertwende einer der führenden bayerischen Fotografen, bekannt, der noch über 40 Jahre später bemerkte, dass ihn mit Hoffmann senior eine »jahrzehntelange Freundschaft«[8] verbunden habe. Hoffmanns Onkel engagierte sich auch im Süddeutschen Photographen-Verein und wirkte noch Jahre nach der Aufgabe des eigenen Ateliers im Kuratorium der Lehr- und Versuchsanstalt für Photographie in München und als Juror für Fotoausstellungen.[9]

Hoffmann selbst verlor später kaum Worte über seine Kindheit und Jugend in Regensburg. Er betonte nach Kriegsende in einem eher plumpen Rechtfertigungsversuch lediglich, dass das Aufwachsen an der Donau eine biographische Parallele mit Hitler gewesen sei und die enge Verbindung zum deutschen Diktator vor allem auf dieser gemeinsamen Erfahrung basiert habe.[10] Auf welche Erfahrung er dabei konkret anspielte, ließ Hoffmann allerdings offen. Da ansonsten kaum Quellen zur Regensburger Zeit der Familie existieren, bleiben die genaueren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse während seines Heranwachsens in Regensburg unbekannt. Auch die Ausbildung im Familienbetrieb handelte Hoffmann in seinen autobiographischen Texten jeweils äußerst knapp ab. Er beschrieb das Atelier seines Onkels und Vaters als eine typische Einrichtung seiner Zeit, in der vorwiegend im damals populären »Makart-Stil« fotografiert wurde, also ähnlich dem Porträtstil der Malerei und mit zahlreichen Requisiten.[11] Dem entsprechen die wenigen Aufnahmen, die aus dem Regensburger Atelier erhalten sind, auf denen sich etwa aufgemalte Efeuranken und bürgerliches Mobiliar erkennen lassen. Auf zwei überlieferten Fotografien ist Heinrich Hoffmann als Kind abgebildet, einmal zwischen Pflanzendekor und einmal mit der Geige in der Hand neben einem Stuhl posierend.[12] Darüber hinaus sind aus dem Regensburger Atelier einige Porträts Unbekannter sowie vereinzelt auch Aufnahmen von Sehenswürdigkeiten wie der Walhalla bei Regensburg oder der Befreiungshalle bei Kelheim bekannt.[13] Die Fotos zeigen gestalterisch Einflüsse der beiden damals dominanten ästhetischen Ausprägungsformen der Fotografie, die sich als »dekorativ-schwülstiger« sowie »anekdotisch-biederer, genuin konservativer Stil«[14] bezeichnen lassen, wobei Letzterer hier tendenziell dominiert. Ebenso ist ein deutlich kleinbürgerlicher Habitus der meisten Abgebildeten erkennbar, es handelt sich bei den allermeisten Porträts um zeittypische »Bilder der Bürgerlichkeit«[15] für den vorwiegend privaten Gebrauch – auch bei den Fotos, die die Familie Hoffmann zeigen. Von solchen groben Klassifizierungen abgesehen lassen die wenigen aus dem Regensburger Atelier überlieferten Aufnahmen jedoch keine Rückschlüsse auf die dortige fotografische Praxis zu.

Hoffmann begann seine Lehre im Betrieb des Onkels und Vaters eigenen Angaben zufolge 1897. In den folgenden vier Jahren dürfte er im Atelier in der Fröhliche-Türken-Straße, nahe des Jesuitenplatzes, die handwerklichen Grundlagen seines Berufes gelernt haben. Nach dem Ende seiner Lehrzeit, vermutlich ab 1900, reiste er mehrere Jahre durch Deutschland und die Schweiz, um als Gehilfe in verschiedenen Ateliers zu arbeiten.[16] Erst zu dieser Phase seines beruflichen Werdegangs hat sich Hoffmann selbst ausführlicher geäußert, allerdings lassen sich nur die wenigsten der in seinen Memoiren beschriebenen Stationen durch eine anderweitige Überlieferung verifizieren. In jedem Fall dürfte er mehrere Jahre unterwegs gewesen sein, wie es den damaligen Gepflogenheiten für Fotografengesellen entsprach.

Abb. 2: Die Aufnahme aus dem Regensburger Atelier, vermutlich zwischen 1890-1895 entstanden, zeigt die Familie Hoffmann in sonntäglicher Tracht und durchaus launig mit Bierkrügen posierend. Der Sohn Heinrich sitzt in der Mitte. Auch das Familienporträt entspricht mit dem aufgemalten Hintergrund und mehreren Requisiten den typischen Aufnahmen des Regensburger Ateliers. Nicht fehlen durften die drei Hoffotografentitel, die stolz auf den Visitkarton-Abzügen aufgeführt waren.

Als erste Station nannte Hoffmann in seinen Memoiren Darmstadt, wo er seit 1901 im Hof-Atelier des Fotografen Hugo Thiele assistierte.[17] Möglicherweise halfen ihm die Kontakte seiner Familie – sein Vater und sein Onkel stammten aus der Stadt – beim beruflichen Start in Darmstadt. Der Aufenthalt ist durch erhaltene Meldeunterlagen belegt: Gerade 16-jährig begann er im September 1901 für Thiele zu arbeiten, bis er im Mai des darauffolgenden Jahres weiterzog.[18] In den folgenden beiden Jahren arbeite Hoffmann seinen Schilderungen zufolge im Atelier von Fritz Langbein in Heidelberg, anschließend im Atelier Theobald in Frankfurt am Main und schließlich länger im Atelier Thomas Voigt in Bad Homburg.[19] Hoffmann gab an, bei Voigt bereits Kaiser Wilhelm II., Zar Nikolaus und weitere Vertreter des europäischen Adels fotografiert zu haben.[20] Tatsächlich existiert beispielsweise eine Aufnahme Kaiser Wilhelms II. aus dem Jahr 1902 von Voigt.[21] Diese dürfte jedoch eher vom Sohn des 1896 verstorbenen Ateliergründers Thomas Voigt, Thomas Friedrich Voigt, stammen.[22] Der 17-jährige Hoffmann hatte damals vermutlich noch vorwiegend bei der Benutzung der fotografischen Geräte zu assistieren.

Im Sommer 1904 lässt sich ein Aufenthalt Hoffmanns in Zürich nachweisen, wo er seinen Angaben nach für den Fotografen Camillo Ruf arbeitete.[23] Vermutlich blieb Hoffmann länger in der Schweiz, bis er im darauffolgenden Jahr nach München, in die Schellingstraße, zog.[24] Damit kehrte er auch zu seiner Familie zurück: Sowohl seine Eltern als auch sein Onkel lebten inzwischen in der bayerischen Hauptstadt. Hoffmanns Onkel hatte sein Regensburger Fotografenatelier kurz nach dem Weggang seines Neffen nach Darmstadt an den Regensburger Fotografen Carl Dittmar verkauft, wohl noch im Jahr 1901.[25] Er lebte seither als Privatier in München, wo ihm in der Schellingstraße 13 ein eigenes Haus gehörte.[26] Hoffmanns Eltern Robert und Maria hingegen hatten sich in München nach dem Verkauf des Fotografenateliers ein neues Standbein für ihren Lebensunterhalt gesucht und betrieben seit 1901 eine Fisch- und Wildbrethandlung. Sie befand sich ebenfalls im Haus des Bruders in der Schellingstraße.[27] In dessen Nachbarschaft sollte wenige Jahre später auch die langjährige Wirkungsstätte des Sohnes entstehen.

Der Berufswechsel von Hoffmanns Eltern steht auch ein Stück weit im Widerspruch zu seiner eigenen Erzählung über seine Zeit in München von 1905 bis 1906. Hoffmanns Memoiren zufolge habe er damals Kunstmaler werden wollen, was jedoch am Widerstand des Vaters gescheitert sei. Nach dessen Willen habe er das fotografische Gewerbe fortführen sollen.[28] Die Geschichte ist indes wenig glaubhaft, bedenkt man, dass sowohl der Vater als auch der Onkel bereits über fünf Jahre zuvor selbst ihr Gewerbe niedergelegt hatten. Der Sohn war außerdem im Laufe des Jahres 1906 volljährig geworden, so dass er ohnehin frei über seine berufliche Laufbahn hätte entscheiden können. Wahrscheinlicher ist, dass sich Hoffmann lediglich neben seiner Tätigkeit als Fotograf künstlerisch betätigte. Er selbst gab an, die private Malschule Heinrich Knirrs besucht und sich durch anatomische Vorlesungen an der Universität München künstlerisch fortgebildet zu haben.[29] Die Verbindung zu Knirr liegt tatsächlich nahe: Hoffmann fotografierte ihn in den darauffolgenden Jahren in seinem Atelier und vertrieb nach 1933 dessen Hitler-Gemälde als Reproduktionen.[30]

Hoffmann scheint der Kunst und dem Künstlermilieu also durchaus früh Interesse entgegengebracht zu haben, auch wenn er wohl kein durch den Vater verhinderter Künstler war. Mit der Nähe zur bildenden Kunst stand er als Fotograf nicht alleine. Besonders in München pflegten mehrere seiner Kollegen Kontakt zu Künstlern oder versuchten sich selbst als Kunstschaffende. So nahmen beispielsweise der spätere Vorsitzende der Gesellschaft Deutscher Lichtbildner, Franz Grainer, und der spätere SS-Fotograf Friedrich Franz Bauer privaten Malunterricht und stilisierten sich später zu verhinderten Künstlern.[31] Ihnen ging es wie zahlreichen Fotografen auch darum, als Künstler wahrgenommen zu werden. Bei Hoffmann erfüllte die Erzählung vom verhinderten Künstler noch eine weitere Funktion: Er brachte sie in Umlauf, um eine biografische Parallele mit Hitler zu konstruieren.[32]

Hoffmanns fotografische Tätigkeit bleibt während seines ersten Münchner Aufenthalts weitgehend im Dunkeln. In seinen Memoiren gab er an, damals im bekannten Jugendstil-Atelier Elvira gearbeitet zu haben. Das von den beiden Frauenrechtlerinnen Anita Augspurg und Sophia Goudstikker 1887 gegründete Fotostudio scheint auf den ersten Blick ein denkbar unpassender Ort für Hitlers späteren Leibfotografen, zumal Goudstikker aus einer jüdischen Familie stammte. Allerdings zählte das Atelier Elvira um 1905 bereits zu den etablierten Porträtstudios der bayerischen Residenzstadt und produzierte in eher konventioneller Manier Aufnahmen des Bürgertums, des Adels, von Künstlern und insbesondere von Kindern.[33] Aus beruflicher Perspektive wäre Hoffmanns Tätigkeit dort also durchaus nachvollziehbar. Rückschlüsse auf eine ideologische Positionierung Hoffmanns lässt die Quellenlage ohnehin nicht zu: In der dünnen Überlieferung zum Atelier Elvira gibt es keine Hinweise auf eine Tätigkeit seinerseits, und Hoffmann selbst erwähnte die berufliche Station lediglich ein einziges Mal gegenüber dem Journalisten Joe Heydecker.[34] Besonders lange dürfte sein Münchner Aufenthalt ohnehin nicht gewesen sein, denn bereits im Mai 1906 meldete sich Hoffmann wieder aus München ab und ging erneut nach Frankfurt.[35]

Sofern Hoffmann 1906 länger in Frankfurt blieb, hat er dort zumindest keine Spuren hinterlassen. Das Gleiche gilt für seine nächste berufliche Station: Seinen Schilderungen zufolge ging er 1907 nach London, um dort bei Emil Otto Hoppé zu arbeiten. Der aus München stammende Fotograf lebte seit 1900 in Großbritannien und begann damals seinen Aufstieg zu einem der führenden Gesellschaftsfotografen des Landes.[36] Hoffmann beschrieb seinen zweijährigen Aufenthalt in London im Nachhinein als besonders prägende berufliche Phase: Bei Hoppé hatte er nicht nur Gelegenheit, bedeutende englische Persönlichkeiten zu porträtieren, sondern kam auch mit den dort bereits vermehrt tätigen Bildreportern in Kontakt. Deren Arbeit, so Hoffmann, habe ihn überzeugt, später auch als Pressefotograf tätig zu werden. Er habe in dieser Zeit sogar seine ersten eigenen Fotos für die Tagespresse oder für Illustrierte aufgenommen, darunter eine ihm zufolge sensationelle Aufnahme eines gerade explodierten Heißluftballons auf der Franco-British-Exhibition von 1908.[37] Zumindest die Erzählung von der zum Schlüsselerlebnis stilisierten Aufnahme war vermutlich nur geklaut, und zwar von niemand anderem als dem angeblichen Lehrmeister selbst. Hoppé reklamierte die Geschichte und die dazugehörige Aufnahme in seinen 1945 erschienenen Memoiren für sich, so dass sich Hoffmann möglicherweise das Foto und die dazugehörige Erzählung für sein eigenes biografisches Narrativ angeeignet hat.[38] Dafür spricht auch, dass sich keine weiteren Aufnahmen aus dem angegebenen Zeitraum namentlich Hoffmann zuordnen lassen.[39] Nach seiner Tätigkeit für Hoppé war Hoffmann in London angeblich noch eine Weile selbstständig, bis er 1909 nach München zurückkehrte.

Hoffmanns Schilderungen zu Hoppé sind insgesamt mit größter Vorsicht zu betrachten. Zwar ist sein Aufenthalt in London grundsätzlich plausibel, konkrete Belege gibt es jedoch nicht, sondern nur eine Reihe von Indizien: Die Verbindung zu Hoppé vermittelte Hoffmann zufolge Georg Heinrich Emmerich, der als Leiter der Münchner Lehr- und Versuchsanstalt für Photographie Hoffmanns Onkel gekannt haben dürfte. Möglicherweise unterstützte er daher dessen Neffen.[40] Hoppé selbst war mit mehreren Münchner Fotografen bekannt und Mitglied im Süddeutschen Photographen-Verein, wie damals auch Emmerich und Hoffmann senior.[41] Der Londoner Fotograf hielt sich zwischen 1907 und 1909 seinerseits mehrfach zur Arbeit in München auf. Er konnte dort sogar eine Ausstellung seiner Fotografien zeigen und vermittelte im Gegenzug eine Schau deutscher Fotografen nach London.[42] Möglich wäre also, dass Hoffmann über Münchner Fotografenkreise mit Hoppé in Kontakt kam. Für den Aufenthalt in der britischen Hauptstadt spricht zudem, dass die Photographische Kunst, das Mitteilungsblatt des Süddeutschen Photographen-Vereins, bereits 1914 durch einen London-Aufenthalt Hoffmanns erwähnte, als es einige seiner Aufnahmen publizierte.[43]

Allerdings bleibt fraglich, wie eng die Zusammenarbeit mit Hoppé tatsächlich war, sofern sie überhaupt stattfand. Hoppé selbst gab erst 1907 seinen Beruf als Bankangestellter auf, um sich vollends der Fotografie zu widmen.[44] Hoffmann wäre entsprechend einer seiner ersten Angestellten gewesen, noch bevor Hoppé seinen umfangreichen Studiobetrieb aufbaute. In jedem Fall ist daraus wohl höchstens ein loses Verhältnis entstanden. Hoppé hielt sich nämlich in den 1920er und 30er Jahren regelmäßig in Deutschland auf und fotografierte unter anderem Leni Riefenstahl und für den Bruckmann Verlag.[45] Nach 1933 nahm er Zeltlager der Hitlerjugend, den Tag der deutschen Kunst 1937 oder den Bau der Alpenstraße vor die Linse. Selbst Hitler hat er eigenen Aussagen zufolge porträtiert, die Aufnahmen bei Kriegsbeginn jedoch vernichtet.[46] Trotz dieser umfangreichen Tätigkeit in Deutschland und insbesondere bei den Prestigeprojekten des NS-Staates suchte er jedoch keinen Kontakt zu seinem angeblich einstigen Schüler, der inzwischen einer der einflussreichsten Fotografen des Landes geworden war. Ein solches Verhalten wirkt wenig glaubhaft, und es ist davon auszugehen, dass Hoffmann seine Tätigkeit in London und die Verbindung zu Hoppé zumindest stark ausgeschmückt hat.

Das erste Drittel von Heinrich Hoffmanns Leben bleibt letztlich skizzenhaft und einige Fragen zu seiner Entwicklung zwangsweise unbeantwortet. Soweit sich Hoffmanns berufliche Ausbildung rekonstruieren lässt, zeigt sich darin ein eher traditioneller Ablauf seiner Lehr- und Wanderjahre: Der junge Fotograf assistierte in Ateliers, die sich seit Jahren oder Jahrzehnten etabliert hatten und wie damals üblich schwerpunktmäßig Porträtfotografie betrieben. Er bewies eine hohe Mobilität, und auch das frühe Interesse für die im Entstehen begriffene Pressefotografie ragt heraus. Besonders der längere Aufenthalt in London könnte ihn geprägt haben, sofern man Hoffmanns Schilderungen dazu Glauben schenken mag. Abgesehen davon war es vor allem eine solide handwerkliche Ausbildung, die der junge Fotograf durchlief und nach deren Abschluss er sich in München niederlassen wollte. Was Heinrich Hoffmann in diesem Lebensabschnitt über seine familiäre Herkunft und seinen beruflichen Weg hinaus prägte, lässt sich hingegen nicht mehr rekonstruieren.

1.2. Als Fotograf in München und im Ersten Weltkrieg

Mit 24 Jahren ließ sich Heinrich Hoffmann 1909 in der bayerischen Hauptstadt nieder, um dort ein eigenes Fotostudio zu eröffnen. Erst ab dieser Zeit lässt sich seine Biografie vermehrt durch Quellen unabhängig von seinen Memoiren nachverfolgen. Im Herbst 1909 taucht er erstmals als Fotograf für die Münchner Illustrierte Zeitung