Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Jentas

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

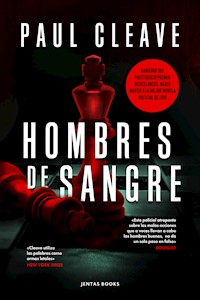

GANADOR DEL PRESTIGIOSO PREMIO NEOCELANDÉS NGAIO MARSH A LA MEJOR NOVELA POLICIAL DE 2011 Edward Hunter lo tiene todo: una esposa y una hija hermosas, un buen trabajo, un futuro brillante... y un pasado muy oscuro. Veinte años atrás, atraparon a un asesino en serie, lo condenaron y lo encerraron en la penitenciaría más infernal del país. Ese hombre era el padre de Edward. Edward ha luchado toda su vida para dejar atrás las pesadillas de su infancia. Pero una semana antes de Navidad, la violencia vuelve a aparecer en su vida. De pronto necesitará la ayuda de su padre, un hombre al que no ha visto desde que era niño. ¿Está destinado Edward a ser igual que él, a convertirse en un hombre de sangre? Verdadero maestro del género, de esos que aparecn solamente una vez por generación, Cleave le quita el velo a una imagen brutalmente nítida de la mente de un asesino y de una ciudad de ángeles caídos, capturada en los confines de la tierra.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 495

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hombres de sangre

Hombres de sangre

Título original: Blood Men

© 2010 Paul Cleave. Reservados todos los derechos.

© 2023 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.

Traducción: Constanza Fantin Bellocq

ePub: Jentas A/S

ISBN 978-87-428-1249-5

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.

—

Para mi mamá, a quien amo; siempre me he sentido orgulloso de tener una madre tan buena.

PRÓLOGO

—Salí por primera vez en los periódicos cuando tenía nueve años. Salí en los periódicos de todas las ciudades del país, y en casi todos ellos, en la primera plana. Hasta salí en periódicos internacionales. En ellos yo estaba en blanco y negro, algo borroso, con la cara contra el pecho de mi padre y gente a nuestro alrededor. A partir de allí, aparecí en televisión, en revistas, cada vez en más periódicos, siempre la misma fotografía. Yo nunca deseé nada de eso, traté de evitarlo, pero nadie me dio una opción.

“Mi papá, bueno, pues él también salió en los periódicos. También en la primera plana. Había más fotografías de él que de mí, porque al que arrestaron fue a él. Yo solo estaba allí, tratando de luchar contra la policía cuando vinieron a llevárselo. Yo no sabía nada. Mamá me desprendió de él mientras yo lloraba. La policía lo esposó y yo nunca volví a verlo hasta esta semana. Era mi papá, claro, pero era bastante fácil dejar de querer al sujeto cuando resultó que no había sido nunca el hombre que pensábamos que era. A papá lo arrestaron porque tenía gustos que el resto de la gente no aprobaba... ni siquiera la gente de Christchurch.

“Al año, mamá estaba muerta. Tomó cócteles de venenos y pastillas para escapar del odio y las acusaciones del público. Eso me dejó en manos de médicos y psiquiatras que me estudiaban. Sentían curiosidad sobre mí. Todos. Mi papá era un hombre de sangre. Había matado a once prostitutas en un período de veinticinco años y eso hizo que algunos de los buenos ciudadanos de Christchurch se preguntaran si yo sería como él. Papá era tan sutil que nadie se dio cuenta de que Christchurch tenía un asesino en serie. Él no hacía alarde del hecho, solo hacía lo suyo, sin aspavientos, sin demasiada asquerosidad, a veces las encontraban, otras no y a las que no encontraban nadie las denunciaba como desaparecidas. Era un hombre de familia que nos amaba y haría cualquier cosa por nosotros. Nunca nos puso un dedo encima a mi madre, a mi hermana o a mí, trabajaba duro para poner comida sobre la mesa y brindarnos todo lo que podía para que nuestras vidas fueran mejores que la de él durante su infancia. El monstruo que tenía dentro nunca vino a casa, quedaba oculto en la oscuridad junto con la sangre y la carne de sus víctimas, pero a veces -al menos las once veces que él admitió haberlo hecho- papá había salido de noche y se había encontrado con ese monstruo. En esos momentos no era mi papá, era otra cosa. Yo nunca pregunté qué, exactamente. Al principio, no podía. Al principio no me permitían verlo y luego, cuando tuve edad suficiente de tomar mis propias decisiones, no quise hacerlo.

“Tenía diez años cuando comenzó el juicio. Fue un circo. Mi mamá todavía estaba viva, pero mi hermana y yo no estábamos bien. Mamá nos gritaba todo el tiempo cuando estaba sobria y lloraba cuando estaba borracha y en cualquiera de esos dos estados que estuviera, tú siempre deseabas que fuera el otro. Pronto las pastillas y el alcohol comenzaron a pasarle factura, pero no tan rápido como ella quería y cuando no pudieron cumplir su cometido ella terminó el trabajo con una hoja de afeitar. No sé cuánto tardó en desangrarse. Tal vez haya estado viva cuando la encontramos. Tomé a mi hermana de la mano y contemplamos su cuerpo pálido; ya no había gritos ni llanto.

“La familia de mi madre no quería saber nada con nosotros, pero los padres de mi papá nos acogieron. Los niños del colegio me molestaban, me pegaban me robaban la mochila al menos una vez por semana y la arrojaban dentro de algún retrete. El psiquiatra venía cada dos o tres meses con sus pruebas y preguntas. Mi foto salía en los periódicos de tanto en tanto, siempre la misma, aunque el lapso entre esas ocasiones comenzó a estirarse. Yo era casi una celebridad. También era el hijo de un asesino en serie, y algunos de los buenos ciudadanos de Christchurch pensaban que seguiría los pasos de mi padre.

“Mi hermana, Belinda, tomó la dirección de las víctimas de papá. A los catorce años ya andaba follando por dinero. A los dieciséis era adicta; tenía afición por líquidos que pudiera conseguir baratos e inyectarse en las venas. A los diecinueve estaba muerta. Yo era el último de los miembros de mi familia; el monstruo que habitaba en mi padre se los llevó a todos.

“Por supuesto, el pequeño Eddie creció; tengo mi propia familia ahora. Una esposa. Un niño. Le conté a mi esposa quién era no mucho tiempo después de que nos conocimos. Al principio la asustó. Afortunadamente llegó a conocerme. Vio que yo no tenía monstruos.

“Hay quienes piensan que lo que mi papá tenía era un gen, y que me lo ha pasado a mí. Hay quienes piensan que yo también estoy destinado a ser un hombre de sangre —digo y miro cómo empapa el tapizado la sangre de la mujer caída en el asiento del pasajero—, que la misma sangre corre por las venas de ambos. Se equivocan —digo y aumento la velocidad del coche a sesenta kilómetros por hora y embisto de lleno la pared.

SIETE DÍAS ANTES

CAPÍTULO UNO

El reloj despertador que me trae a rastras a la mañana del viernes antes del receso de Navidad suena como disparos láser de una vieja película de ciencia ficción, de esas en las que el presupuesto de efectos especiales desequilibra a la producción en alrededor de cien dólares. Logro abrir los ojos a medias. Siento que tengo resaca, aunque hace años que no tomo alcohol. Extiendo el brazo y apago la alarma y casi vuelvo a dormirme cuando Jodie me empuja la espalda. Con suerte, este año Santa Claus me traerá un despertador que no haga ruido.

—Tienes que levantarte —dice.

Me toma unos segundos concentrarme en sus palabras y dejo que se deslicen conmigo hacia el agujero negro del sueño.

—No quiero —me oigo responder.

—Tienes que levantarte. Te toca levantarte y luego sacarme a mí de la cama.

—Creí que era tu turno sacarme a mí. —Ruedo hacia un lado para quedar frente a ella. El sol brilla detrás de las cortinas, los rayos iluminan el cielo raso. Cierro los ojos para no tener que verlos. Los aprieto con fuerza y finjo que es de noche otra vez. —Cinco minutos más, te lo prometo.

—Eso dijiste hace cinco minutos cuando lo apagaste por primera vez.

—¿Hubo una primera vez?

—Vamos. Es viernes. Tenemos todo el fin de semana por delante.

—Es Navidad —digo—. Tenemos dos semanas por delante.

—Pero no todavía —me responde y vuelve a empujarme.

Me siento en el borde de la cama y bostezo durante diez segundos antes de cogerla de las manos y tratar de arrastrarla fuera de la cama; no quiero pasar por esta pesadilla de despertar solo. Ella se esconde debajo de las sábanas y ríe. Sam entra en el dormitorio y también ríe.

—Mami es un fantasma —dije y se arroja sobre ella.

Desde debajo de la sabana se oye una exclamación y luego más risas. Las dejo para ir a ducharme; el agua caliente me espabila por completo. He terminado y me estoy afeitando cuando Jodie entra y se mete en la ducha detrás de mí.

—Solo cuatro días más de trabajo —dice, luego bosteza.

—Lo sé.

—Es casi el fin de semana. Luego tres días más. Ni siquiera eso. El último día es siempre corto.

—Veo que sabes sumar.

—Es una ventaja de mi profesión.

La ventaja de la profesión es porque Jodie es contable. Estar casado con una contable no es el fin del mundo, pero tal vez eso se deba a que yo también soy contable. Por ese motivo nos conocimos, por supuesto. Existen miles de bromas sobre contables y nuestra relación tal vez contribuya a esos estereotipos, no lo sé.

Jodie enciende la pequeña radio del baño que tiene forma de pingüino. Mueve la aleta hasta que encuentra una emisora con algo que se pueda escuchar y luego gira la otra aleta para subir el volumen. Canta junto a Paul Simon una canción sobre cincuenta maneras de dejar a tu amante y el contable que hay en mí se pregunta cómo llegó a ese número, cuántas habrá probado. Mi papá tenía sus propias maneras de dejar a sus amantes, y estoy seguro de que Paul Simon (Córtale las venas, Chris) nunca las tuvo en cuenta. Jodie no sabe toda la letra y llena los espacios tarareando a todo volumen.

Me visto y voy a la sala. En el suelo hay juguetes y libros escolares desparramados; el televisor está encendido y veo personajes de dibujos animados con aspecto de homosexuales bailando por la pantalla. Sam está terminando su tarea mientras mira televisión; está desarrollando la capacidad de realizar múltiples tareas simultáneas a la tierna edad en la que las tareas se hacen en gran parte con pinturas de cera y marcadores; toda clase de cosas coloridas que dejan todo tipo de desastres coloridos. La sala es pequeña, sobre todo con el árbol de Navidad que ocupa un rincón entero. Toda la casa se nos está quedando pequeña, razón por la cual vamos a comprar otra. Hoy es el último día de clases de Sam hasta finales de enero y se está comportando como una niña que acaba de descubrir la cafeína.

Corro las cortinas y la luz inunda la sala y la cocina; rebota sobre todas las superficies de metal y hace que el sol parezca estar a la misma distancia que la casa de mi vecino. Los álamos de la calle han sido derrotados por el calor y les cuelgan las hojas quemadas; los jardines delanteros de las casas se están tornando marrones bajo el sol implacable. Trabajando fuera de horario, el aire acondicionado logra separar el mundo exterior del interior por una docena de grados. Las vacaciones de Sam comienzan dentro de unas siete horas y su nivel de emoción es alto, mi nivel de estrés es alto y Jodie padece niveles altos de ambas cosas. Estoy bastante seguro de que en esta casa vive un espíritu paranormal: aparece de noche y hace lo posible para que no haya líneas rectas por ningún lado.

Me ocupo de que la cocina huela a café. Nuestra cocina está llena de electrodomésticos modernos; la mayoría estaban de moda en los años cincuenta y ahora han vuelto a estarlo: mucho acero inoxidable y curvas por todos lados. Le sirvo cereal a Sam y ella lo ataca; yo voy por mi segunda tostada cuando Jodie entra en el comedor desde la sala. El pelo oscuro que le cae alrededor de los hombros está todavía húmedo y su piel huele a jabón de tocador. Se inclina, me da un beso en la mejilla y me roba lo que me queda de tostada.

—En pago por el beso —susurra y me guiña un ojo.

—Debería haberte hecho panqueques. Te habrían costado más caros.

Nuestro gato, Mogo, se mete bajo los pies de Jodie antes de subir a la mesa de un salto y mirarme. Mogo es atigrado y tiene demasiada personalidad y muy poca paciencia. A veces pienso que tiene pensamientos parecidos a los que debió de tener mi padre hace muchos años. Nunca come cuando yo le doy de comer y siempre espera a que Jodie se ocupe de él. Nunca se me acerca ni quiere que lo acaricie; ningún gato se me acerca, en realidad. Hay algo en mí que no les gusta. Igual que a los perros.

Terminamos de desayunar y preparamos nuestras pertenencias. Jodie tiene su maletín, Sam la mochila, yo una cartera y es hora de irnos. Son las ocho y media y se me ha pegado la canción de Paul Simon en la cabeza y salir afuera es como chocar contra una pared de calor. Le toca a Jodie dejar a Sam en la escuela. Muchos besos y abrazos entre todos, luego se cierran puertas, se encienden motores y partimos en direcciones diferentes. El interior de mi coche es un horno. Los vecinos saludan con la mano mientras llevan a sus hijos a la escuela, otros salen a caminar antes de que haga demasiado calor, otros trabajan en el jardín. Las casas del vecindario tienen contenedores de reciclaje ; la basura de la semana ya está lista para que la pasen a recoger, los contenedores verdes con tapas amarillas forman fila en la calle. En camino hacia el centro paso camionetas con remolques junto a la carretera, gente con sillas plegables lee revistas mientras venden árboles y flores navideñas.

El centro de la ciudad está separado de los suburbios por cuatro largas avenidas que crean una caja gigante y adentro hay una red de calles paralelas diseñadas en estilo damero; los edificios plantados entre ellas se mezclan en una de dos categorías: feos construidos hace cien años y algo menos feos construidos más recientemente. Gran parte del paisaje podría introducirse y desparramarse dentro de una novela de Sherlock Holmes sin que nadie notara la diferencia, salvo el mismísimo Holmes, que se preguntaría por qué Baker Street pasó de ser un patio de juegos para ladronzuelos y adictos a la heroína a uno de pandillas y aspiradores de pegamento.

Las rutinas de las horas de traslados comienzan a desordenarse a medida que la ciudad avanza hacia la Navidad; el tráfico es peor que ayer, pero no tan mal como estará mañana. En el centro, se ven en las esquinas algunas prostitutas madrugadoras o tal vez muy trasnochadoras; sus ojos sin vida me siguen cuando paso con el coche; tienen sonrisas falsas en la cara, el maquillaje corrido y gastado tras una larga noche, la ropa corta y con olor a humo de tubos de escape y a agotamiento. Nunca he visto a nadie detenerse y recoger a una a esta hora de la mañana; sería como follarse a algo salido de la película Zombi. Me pregunto si se toman vacaciones, si Navidad es una época de alegría para ellas, si se van a sus casas, se ponen sombreros de Santa Claus, escuchan villancicos y decoran los ambientes.

Enciendo la radio y tengo que pasar por cuatro emisoras hasta que doy con un par de locutores que no se están riendo de las viejas bromas sobre sexo que han estado haciendo los locutores durante los últimos veinte años. La emisora en la que me detengo anuncia que ya hay veintisiete grados y que hará todavía más calor; nos recuerda a todos que hay restricciones en el consumo de agua, que se acerca el calentamiento global y que faltan solo siete días para Navidad.

Me tocan casi todas los semáforos en rojo en camino hacia el centro; la gente se cocina dentro del coche mientras sube la temperatura. Me toma veinticinco minutos llegar al edificio de aparcamiento tras sobrevivir al caos navideño de Christchurch. Subo a la octava planta por las rampas estrechas que serpentean hacia arriba; algunos conductores toman las curvas mejor que yo, otros se comportan como si estuvieran en una pista de carreras. Bajo por la escalera, sudando, y paso junto a un vagabundo llamado Henry que está en la planta baja y me dice que soy un santo cuando le doy un par de monedas. Henry tiene una Biblia en la mano así que tal vez realmente tenga buen ojo para esa clase de cosas o tal vez sea el resultado de la botella de vodka barato que tiene en la otra mano. Desde allí son solo dos minutos de caminata hasta el trabajo. Las aceras están cargadas de gente con aspecto sombrío, resignada al día que le espera en edificio de oficinas, comercios minoristas o durmiendo debajo de los asientos del parque. Algunos de ellos aguardan la Navidad, tal vez con entusiasmo, otros probablemente ni siquiera saben que se avecina. El sol sigue elevándose en el cielo. Hacia todos lados se ve el cielo azul y se palpa la sensación de que no veremos más nubes este año.

La empresa de contables emplea a unas cincuenta personas y es una de las más importantes y caras de la ciudad; su prestigio se torna obvio por el sonido importante de los apellidos de los socios -Goodwin, Devereux y Barclay- y la ubicación en las alturas de la ciudad. Está ubicada en uno de los edificios más modernos de Christchurch y lo comparte mayormente con firmas de abogados y compañías de seguros. Nuestra compañía ocupa las últimas tres plantas de un edificio de quince, y es la empresa más grande del edificio.

En el vestíbulo sopla aire frío y la gente hace fila para el ascensor. Tomo la escalera donde el aire huele rancio y sudo todavía más.

Trabajo en la decimotercera planta, donde la vista no es tan buena como la de los jefes de más arriba, pero es mejor que la de los abogados de abajo. Intercambio saludos matinales con algunas personas cuando llego a mi planta, lo que toma más tiempo en esta época del año pues la gente siempre parece querer saber qué piensan hacer los demás para Navidad. Los que más preguntan parecen ser los que tienen grandes planes.

La mayoría de nosotros tiene la fortuna de contar con nuestro propio despacho, aunque hay algunos que utilizan cubículos. Yo soy uno de los afortunados y además, mi despacho está al final de un pasillo por el que no transita demasiada gente. Aquí es donde lidio con impuestos más que con personas. Dejo caer la cartera sobre el escritorio, me siento pesadamente en la silla y me separo la camisa húmeda del cuerpo. Mi despacho es lo suficientemente grande como para que quepan un escritorio y una persona a cada lado del mismo, no mucho más. La mayoría del espacio libre en las paredes de toda la planta está cubierta con dibujos escolares que los padres han traído de sus hijos -árboles de navidad dibujados con pinturas de cera violetas y perros con siete patas que nos recuerdan que todos preferiríamos estar en otro sitio en lugar de aquí- y el mío no es diferente. Contemplo un par de dibujos hechos por Sam y me tomo unos minutos para refrescarme antes de dedicarme a la carpeta sobre la que he estado trabajando: la compañía ha sido contratada por una empresa de agua embotellada, McClintoch Spring Water, que busca pagar menos impuestos. Es una compañía que el año pasado ganó mucho dinero utilizando imágenes de Jesús en las publicidades.

Me encuentro con Jodie para almorzar a la doce y media, afuera de un café en The Strip, una calle de cafés y bares que de noche funcionan como clubes nocturnos, con mucho movimiento de gente que entra y sale y mesas en la acera. Me llaman “señor” porque tengo casi treinta años, pero si viniera aquí esta noche probablemente me pedirían que me marchara por ser demasiado mayor. Los cafés están todos al noventa por ciento de su capacidad; algunas personas se enrojecen debajo del sol, otras están sentadas debajo de sombrillas gigantes. En el aire espeso se huele el olor a comida mezclado con el de agua de colonia. Todas las camareras llevan camisetas negras ajustadas. La mayoría tiene el pelo recogido en una coleta que rebota cuando caminan. Del otro lado de la calle, el río Avon está casi inmóvil; el olor de malezas de río estancadas y una anguila muerta que flota en el agua atraen diversos insectos.

Conversamos mientras comemos; el tema exclusivo es la casa nueva que estamos tratando de adquirir. Jodie picotea una ensalada de pollo que probablemente de pollo solo tenga el nombre; ella no parece encontrar nada de carne dentro. Yo ataco un plato de nachos. La comida está bien, no es fabulosa, pero cuesta como si fuera la mejor de la ciudad. Tal vez estamos pagando de más por mirar a las camareras con sus camisetas ajustadas.

La casa nueva tendrá una habitación de más lo suficientemente grande como para que yo ponga una mesa de pool y Jodie quiere algunas máquinas aeróbicas. Es probable que no utilicemos ninguna de esas cosas, pero en esta etapa, lo divertido es soñar. Una casa nueva será emocionante también para Sam. Pero antes que eso todavía tenemos que pasar por la emoción de Navidad. Sam tiene la edad perfecta para Navidad: todavía cree en Santa Claus.

La camarera se acerca cuando ambos tenemos la boca llena, nos pregunta cómo está la comida y ninguno de los dos puede responder. Parece tomarlo como una buena señal y se dirige a la mesa contigua. Creo que estamos un par de grados por debajo de los treinta y cinco y cuando se hace la una de la tarde, la camarera está lista para derretirse en un charco de carne; las sombrillas están a punto de incendiarse. Pagamos la cuenta y la camarera nos dedica una sonrisa de los condenados.

La caminata hasta el banco solo toma cinco minutos. De un lado de la calle hace calor a la sombra, del otro, la temperatura quema. Las aceras están cubiertas de goma de mascar derretida y de adolescentes sobre patinetas; visten ropa suelta con capuchas, en ese estilo de violadores que les encanta a los jóvenes hoy en día y con el que los diseñadores de ropa ganan fortunas. Me pregunto cuánto calor tiene que hacer para que se quiten las capuchas. Cada cien metros aproximadamente nos detiene alguien para convencernos de que firmemos para salvar las ballenas, salvar el ambiente, resolver el hambre en el mundo. De las luces callejeras de las fachadas de los edificios cuelgan adornos navideños en dorado y plateado, se ven árboles decorados y nieve falsa en los escaparates, Santa Claus de plástico y ciervos por doquier. La gente corre durante su pausa para el almuerzo tratando de hacer compras de último momento; algunos llevan paquetes y regalos, otros deambulan con expresión perdida.

El banco está en el centro de la ciudad, un edificio alto con la planta baja para atención al público y en las otras plantas... nadie lo sabe realmente. Tiene aire acondicionado y como cincuenta plantas en macetas y un guardia de seguridad que no deja de mirar su reloj de pulsera. Llegamos temprano y nos guían hasta un grupo de sillones cómodos para que matemos tiempo allí. Nadie nos ofrece nada para tomar. Hay estanterías llenas de folletos del banco en la pared junto a nosotros, muchos posters que anuncian tasas de interés; familias jóvenes con casas nuevas, niños nuevos y grandes sonrisas es la imagen elegida... lo que nos parece muy bien. Pero una vez que has visto un poster ya no hay mucho más que ver: solo más paquetes con tasas fijas y tasas flotantes y más sonrisas de gente emocionada por convertirse en esclava de sus hipotecas. Hay símbolos de porcentaje por todas partes.

Entonces, a la una y trece minutos -dos minutos antes que nuestra cita con el asesor hipotecario- seis hombres con escopetas entran tranquilamente por la puerta.

CAPÍTULO DOS

La delincuencia ha empeorado. Violencia doméstica, adolescentes que hacen carreras en las calles y atropellan a peatones inocentes, gente que roba y mata, eso es lo habitual en Christchurch, sucesos cotidianos que ocurren en una ciudad cotidiana. La delincuencia aumenta igual que cualquier otra estadística, como la inflación, el costo de vida, sube y baja como el costo de la gasolina y el mercado inmobiliario. Lo mismo sucede con el índice de homicidios: no se puede calcular y predecir en un gráfico, pero se mantiene alineado con el resto de la delincuencia, una estadística, un porcentaje.

Pero esto...

Él ni siquiera sabe con certeza de qué se trata.

El detective inspector Schroder detiene el coche. Dos coches policiales sin identificación bloquean la entrada al callejón, pero él igual puede ver el cuerpo que está más allá. El detective Landry está apoyado contra uno de los coches, tomando apuntes; hace pausas ocasionales para toser dentro de su mano mientras el médico forense informa los detalles con la misma cantidad de movimientos de mano que de palabras. Schroder desciende del coche y camina hacia allí.

—Menudo espectáculo, Carl —dice Landry.

—Y pensaste que me gustaría venir a echar un vistazo.

—Pues claro que sí. Pensé que te vendría bien el aire fresco.

—Vaya aire fresco. Debe de hacer cuarenta grados aquí.

—Estos vientos del noroeste, no sé qué es lo que pasa, pero hacen que los locos se pongan todavía más locos. Sheldon, el médico forense, suspira antes de quitarse las gafas y limpiarlas con la punta de la camisa. —No lo descartéis —añade—. Hace tanto tiempo que hago esto que lo sé.

—¿Qué tenemos, entonces? —pregunta Schroder, mientras se adentra en el callejón. El cadáver no se ve nada mejor que desde detrás del volante. Landry y el forense lo siguen.

La sangre se ha acumulado alrededor del muerto, creando un perímetro de cerca de un metro que Schroder no puede cruzar sin contaminar la escena; las pisadas que ya lo han hecho son de Sheldon. Las extremidades de la víctima están todas retorcidas, sobre todo las piernas: la derecha se ha doblado hacia adelante y se ha quebrado en alguna parte de la articulación de la rodilla, lo que ha dejado el tobillo metido contra la entrepierna.

El tío tiene tres ventosas adheridas al cuerpo: una adherida en cada mano, la tercera sujeta alrededor de la rodilla derecha. La cuarta está en el suelo a aproximadamente medio metro del cuerpo; la correa se ha roto durante la caída.

El callejón está más fresco que la calle y completamente a la sombra, pero a las nueve plantas superiores del edificio de diez plantas les da directamente el sol. Aun en este calor el callejón huele a humedad. Contra una pared se ven contenedores de reciclaje, contra la otra, palés de madera rotos y cajas de cartón. Los callejones de Christchurch siempre están llenos de cosas, pero por lo general, no de cadáveres. Levanta la mirada, protegiéndose los ojos contra el reflejo cegador de las ventanas y luego vuelve a bajarla hacia la cara del muerto. Un tío con patillas en el estilo de Elvis y facciones destrozadas y heridas en la cabeza que han chorreado sangre por todo el asfalto rajado.

—Ves, te dije que era un espectáculo —dice Landry—. No hay mucho que podamos hacer salvo meter a Batman, el Hombre Murciélago en una bolsa y llevarlo a la morgue.

—Creo que estaba tratando de emular más al Hombre Araña —dice Schroder.

—En cualquier caso, el hecho de que solo lleva puesto una gabardina nos dice que es un pedazo de mierda.

—Tal vez.

—¿Cómo que tal vez? Por lo que sabemos, iba camino de violar a alguien —dice Landry—. Vestido así, ciertamente no estaba tratando de ver televisión por cable sin pagar. Creo que obtuvo lo que merecía.

Schroder asiente. Con todo, si el tío planeaba espiar dentro del apartamento de alguien, seguramente había una manera más fácil de hacerlo.

Todos se vuelven como un solo hombre cuando las camionetas de los medios comienzan a llegar a la escena; todas se detienen al mismo tiempo. Los cámaras y reporteros descienden y rodean las barreras para acercarse. Los agentes policiales los empujan hacia atrás. Llevan las cámaras levantadas sobre los hombros y el sol se refleja en las gafas.

—Y el espectáculo ahora tiene público —dice Landry.

—Deberíamos cubrirlo —dice Schroder, levantando la mirada hacia los otros edificios altos que los rodean. Landry tiene razón, es todo un espectáculo. Hay gente en las ventanas; todos miran hacia abajo y señalan con expresiones de entusiasmo. Los reporteros recorren con la vista los edificios en busca de mejores sitios desde donde invadir mejor la privacidad del muerto. Un agente se acerca y cubre a la víctima con una lona blanca para ocultarla de la vista del público. No toda la sangre se ha secado y parte de ella se embebe en el material.

—¿Tenía algo en los bolsillos? —pregunta Schroder.

—Nada.

—Ya he terminado con él —dice Sheldon—. Es bastante obvio lo que ha sucedido, pero sabré más cuando lo llevemos a la morgue. Por lo arruinado que está, debe de haber llegado bastante alto.

—No estoy tan seguro —objeta Schroder—. Todo esto... aquí hay algo que no cuadra.

Landry y Sheldon miran el cuerpo, el edificio, otra vez el cuerpo, luego a Schroder.

—¿A qué te refieres, Carl? ¿Qué es lo que no estamos viendo? Un tío muerto, semidesnudo con ventosas atadas al cuerpo, en la base de un edificio de apartamentos con unas doscientas ventanas. ¿Qué es lo que no cuadra?

—No lo entiendo —dice Schroeder—. O sea, me parece un esfuerzo enorme solo para espiar por algunas ventanas. El problema está que ni todo el esfuerzo del mundo lo habría ayudado. Toda esta historia de las ventosas es un mito. No se puede escalar edificios de ese modo. Es imposible.

Schroder da un paso atrás para evitar el resplandor del sol y mira hacia arriba, hacia un lado del edificio. No hay balcones.

—Lo único que eso significa es que comenzó a trepar desde más arriba. Tal vez tiene un apartamento aquí —dice Landry—. Es posible que haya comenzado a trepar desde la sexta o séptima planta y que haya caído desde allí. Vamos, Carl, no te hicimos venir aquí para que nos hagas quedar como idiotas; no hay delito aquí.

—¿Y si no hay delito, por qué me llamasteis?

Landry echa los hombros hacia atrás y cuando habla, una vena se le hincha en la frente y comienza a latir.

—Por una vez la víctima es alguien que lo merecía. Por una vez la víctima no es una chica que le sonrió al tipo inadecuado y terminó muerta por eso. Vamos, Carl, ¿Cuántas veces hemos visto eso, eh? Y esta vez... bueno, pues esta vez es un gol para el equipo de los buenos.

—¿Por qué nadie lo encontró antes? —pregunta Schroeder.

—Había un coche aparcado delante del callejón, bloqueando la vista. Era de uno de los inquilinos. Por lo general lo deja aparcado aquí toda la noche. Vino a moverlo hace solo media hora.

—Lleva muerto aproximadamente unas doce horas —informa Sheldon.

—Dime, anoche, cuando salió por la ventana, antes de caer, ¿crees que la cerró=

—¿Qué? —pregunta Landry.

—No hay ninguna ventana abierta.

Todos se quedan mirando la cara lateral del edificio. No hay forma de que la víctima haya salido y luego se haya tomado el trabajo de cerrar la ventana tras él. No hay manera de que hubiera podido avanzar más de un metro antes de que las ventosas cedieran.

—Joder —dice Landry. Saca un paquete de cigarrillos del bolsillo y hace bailar uno entre los dedos.

—Tal vez logró trepar hasta arriba desde el suelo —sugiere Sheldon.

—Es imposible que suceda —afirma Schroder—. Investigadlo. Intentadlo. Haced lo que creáis necesario, pero no funciona.

—¿Cómo lo sabes con certeza? —pregunta Landry.

—Lo vi por el Canal Discovery.

—Tal vez tomó el ascensor hasta la azotea y bajó —dice Landry.

—Mira otra vez —dice Schroder—. Entre la azotea y los pisos más altos hay una franja de dos metros de hormigón. Esto no es lo que parece. Este tío ha sido víctima de algo.

—Sigo sin comprender —dice Landry mientras guarda el cigarrillo nuevamente—. Lo que dices tiene sentido, eso lo entiendo, pero existen otras alternativas.

—¿Cómo cuáles? —pregunta Schroder y saca de su bolsillo el móvil que está sonando.

—Como que tal vez las ventosas funcionaron.

—O tal vez alguien lo disfrazó —señala Schroder— y lo arrojó desde la azotea. —Responde a la llamada. La mujer del otro lado de la línea habla rápidamente y treinta segundos más tarde, él está otra vez en el coche, dirigiéndose a toda velocidad hacia el banco, luchando por sacarles ventaja a los reporteros que se dirigen hacia el mismo lugar.

CAPÍTULO TRES

Es un momento de película. Algo tan increíblemente inverosímil y tan lejano a lo que estoy pensando que ni siquiera lo comprendo. Miro hacia otro lado por un instante, hacia esta porción normal de vida en este banco cotidiano normal donde no suceden cosas anormales, hacia los posters que muestran familias y tasas flotantes de interés, hacia Jodie que está sentada frente a mí... y entonces, de alguna manera, de alguna manera, todo se vuelve real.

Las puertas son dos grandes puertas contiguas de cristal que se abren de manera automática tan indiscriminadamente para estos hombres como se abrieron para mí y para mi esposa. Los seis hombres entran en tres grupos de dos. El primer grupo va hacia la izquierda, el segundo, hacia la derecha y el tercero, directamente hacia adelante. Todo sucede detrás de Jodie, que no tiene idea de lo que está ocurriendo. Sigue hablando. La mayoría de la gente sigue hablando. Algunos levantan la mirada un segundo hacia los hombres antes de seguir con lo que estaban haciendo, luego comprenden lo que acaban de ver y la incredulidad que en sus caras se torna sería cómica en otras circunstancias. Otros parecen darse cuenta de inmediato, tal vez gente que ha visto esta clase de cosas por televisión suficientes veces como para comprender qué viene después. Se ocultan detrás de escritorios. Todo esto y los hombres todavía no han emitido sonido.

Jodie mira mi cara. Escucha la exclamación colectiva. Gira la cabeza para ver qué ocurre. Una mujer grita.

Los seis hombres llevan pasamontañas. Todos visten jerséis negros, vaqueros negros y podrían estar recién salidos de un concierto de heavy metal. Avanzan con movimientos tranquilos pero decididos, envueltos en la seguridad que brindan las seis escopetas. Se mueven como si fueran los dueños del banco. Como si nadie en sus vidas les hubiera dicho que no alguna vez. La comisaría está a cinco minutos de aquí, lo que significa que el tiempo corre. Jodie me tiende la mano y se la tomo.

—Si alguien se mueve le volamos la cabeza —grita uno de ellos y casi toda la gente se inmoviliza, unos pocos siguen corriendo, otros se ocultan detrás de cualquier cosa que proteja mínimamente sus cuerpos. El guardia de seguridad se pone tan blanco como su camisa. Está completamente paralizado. Va armado con radio y la certeza de que no gana más que el salario mínimo por estar aquí y está tratando de sopesar de qué le servirán esas dos cosas contra seis hombres con escopetas. No llega demasiado lejos en su evaluación, a menos que haya decidido no hacer nada, que es lo que hace a la perfección. Levanta los brazos, pero no logra hacer nada más, ni siquiera agacharse antes de que uno de los dos hombres que fueron en su dirección le dé un culatazo en la mandíbula. La cabeza del guardia sale despedida hacia atrás con un crujido. El hombre cae al suelo, y queda tendido allí, con las extremidades torcidas hacia todas partes. Todo esto y solo han pasado quince segundos. Tal vez hayan activado alguna alarma silenciosa, o tal vez el banco haya recortado alguno de esos gastos para poder ofrecer las tasas competitivas de interés que anuncian los posters. Los empleados del banco están boquiabiertos y miran con ojos como platos y cualquier capacitación que hayan recibido se ha ido al infierno, una fotografía de un instante en el tiempo, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa de la vida.

—Todo va a estar bien —digo y aprieto con fuerza la mano de Jodie. Su mirada sugiere que no piensa que todo vaya a estar bien. Está pálida y asustada y yo estoy igual y pienso que ojalá hubiéramos tardado más para almorzar.

El mismo tío que gritó se acerca más a los cajeros del banco.

—Todos los que estéis de este lado del mostrador moveos hacia allí —ordena y señala hacia el extremo izquierdo de la línea de mostradores. Nadie se mueve. ¡Ahora mismo! ¡Y al suelo, todos!

Nos movemos todos como un solo hombre, se oyen las pisadas en el suelo, todos nos movemos con torpeza, inclinados hacia adelante, como ancianos en un hogar geriátrico que huyen de la Parca. No suelto la mano de Jodie. Nos sentamos en el suelo, somos tal vez unos veinticinco, todos asustados, todos pensando lo mismo: que deberíamos haber disfrutado más la Navidad pasada.

Los seis hombres, en tres grupos de dos, se abren hacia los lados. Uno de ellos se vuelve y apunta la escopeta hacia la puerta, listo por si llegan más clientes, aunque todo el frente del banco es de vidrio y toda la gente de afuera nos está mirando. El hombre que ladra órdenes llega hasta el mostrador.

—Tú —grita, y apunta la escopeta a una mujer que está detrás del mostrador. Ni todo el maquillaje del mundo podría ocultar la tensión en sus facciones. —Lleva estas bolsas a la bóveda y llénalas. —Le arroja unas bolsas. Caen sobre el mostrador y ella no se mueve.

—¡Hazlo ahora! —ordena.

—¿Qué?

—Llénalas o muere. La decisión es tuya.

Ella lo comprende. Recoge las bolsas.

—Ayúdala —dice el hombre y señala a otra de las cajeras—. Tú también —añade, mirando a otra.—. Y tú también —dice, moviendo la escopeta en dirección a una cuarta. —Y si todas vosotras no regresáis aquí dentro de dos minutos, les dispararemos a todos los demás. ¿Comprendido?

En cuanto las cuatro desaparecen, se abre la puerta de un despacho. Todos nos volvemos hacia ella. Un hombre con corbata rosada y las mangas de la camisa enrolladas levanta los brazos e inclina la cabeza hacia adelante y hacia un lado, como tratando de esquivar el disparo de un francotirador.

—Por... por favor, soy el gerente, por favor no lastiméis a nadie y...

No llega a decir nada más. La escopeta suelta un ladrido y la gente grita. El gerente no sale impulsado hacia atrás como en las películas. Se queda allí donde le dispararon. Le cuelga la cabeza como si estuviera inspeccionando la herida en su pecho, parece darse cuenta de que en la camisa ha florecido una mancha roja, y la gravedad tira de sus facciones, dándole un aspecto de cansancio. Luego se dobla a la altura de la cintura, el trasero se le va hacia atrás, los pies se quedan en el mismo sitio, de manera que cuando cae al suelo está doblado en dos, con las piernas extendidas, la cara contra las rodillas y se queda en esa posición, con los brazos al costado del cuerpo. La pared contra la cual estaba apoyado está manchada de sangre, la ventana junto a la puerta se ha hecho añicos y unos perdigones se han enterrado en la pared. El gerente parece estar estirado, preparándose para practicar yoga.

—Jesús —susurro y veo que otras personas dicen la misma palabra, pero no los oigo porque los oídos me siguen zumbando. La gente se lleva las manos a la cara. Otros lloran. Un hombre de alrededor de setenta años se ha orinado. Una mujer se ha desmayado con la cara contra el suelo y se la ve más relajada que a cualquier otra persona que está aquí.

Jodie me aferra la mano con tanta fuerza que va a romperme los dedos.

—Mantén la calma —digo—. Mantén la calma.

—¡Silencio, todo el mundo! —grita uno de los hombres y luego dispara, esta vez al cielo raso. Cae una lluvia de yeso y se le deposita sobre los hombros como caspa.

Las cuatro personas regresan de la bóveda. Las bolsas están repletas de dinero y es evidente que son pesadas. Logran levantarlas y colocarlas sobre el mostrador.

—Demasiado lentos —dice el hombre, dirigiéndose a la cajera que había elegido primero. Bombea la escopeta y la levanta contra el pecho de ella. —Tú vienes con nosotros —dice.

—No, no —suplica ella.

—¡Espera!

Todos se vuelven hacia la voz. Me toma un instante darme cuenta de que todos se han vuelto hacia mí y otros segundos más comprender el motivo: soy el que ha hablado. El hombre que apunta la escopeta a la cajera gira la cabeza hacia mí.

—¿Qué pasa? —dice.

—Eddie —dice Jodie—. ¿Qué haces?

No tengo idea. La gente me mira como si yo fuera una anomalía, como si nunca hubieran visto a un hombre blanco de veintinueve años hablando en un banco. Me incorporo sobre las rodillas, luego me pongo de pie y me tambaleo ligeramente, todavía sin tener idea de qué estoy haciendo ni por qué he hablado.

—Dije que esperes —prosigo y mi voz sale firme.

—Ya oímos lo que has dicho —dice el hombre—. Y creo que todos sentimos curiosidad sobre lo que planeas hacer a continuación.

—Ya tienes lo que has venido a buscar —digo y la chica a la que le apunta el arma aprovecha la distracción para esconderse detrás del mostrador. Todos los que están allí lo hacen.

El hombre se vuelve hacia donde estaba ella.

—Eh, regresa aquí.

Ella no responde.

—Por favor. No es necesario que lastime a nadie más —digo.

—No me había dado cuenta de que tú eras el que da las órdenes aquí —dice él, y mira por encima del mostrador buscando a la mujer. No puede obtener un buen ángulo.

—Eddie —dice Jodie.

—Está todo bien, Jodie.

—Tenemos que irnos —dice otro de los hombres, con los dedos apretados contra la oreja; escucha por algún dispositivo pequeño. —La policía está a solo dos minutos.

—Joder —dice el primer hombre, y ahora me mira a mí—. Bien, amiguito, te has ofrecido como voluntario.

—Haré lo que digas siempre y cuando no lastimes a nadie más —digo.

Él suelta una risa breve, helada.

—No, has entendido todo mal. No te has ofrecido tú como voluntario, has ofrecido a esa cosita bonita que está a tu lado.

—No —objeto y avanzo hacia el hombre que viene hacia mí; levanto la mano en un ademán como para detenerlo. Él ni siquiera aminora la marcha. Rodea mi brazo y me pega con el arma en un costado de la cara, con suficiente fuerza como para derribarme.

—Eddie... —A Jodie la levantan de un tirón.

Veo borroso. He caído sobre un lado. Apoyo las manos en el suelo y empujo. Veo dos Jodies. Doce hombres armados. Cogen las bolsas de dinero y se dirigen a la puerta. Nadie más se mueve. Nadie más ayuda. Los doce hombres se vuelven a convertir en seis, están en la puerta y tienen a Jodie. Me figuro que si la policía está a solo dos minutos, han de ir en coche y el tráfico del viernes a mediodía los ha ralentizado a paso de persona.

—¡Eddie! —grita Jodie, extendiendo los brazos hacia mí y son necesarios dos hombres para arrastrarla por la puerta. Me pongo de pie, me tambaleo ligeramente hacia la izquierda y hacia la derecha. Tropiezo con mis propios pies y caigo al suelo sobre las manos. Arrojan las bolsas de dinero dentro de una furgoneta y cinco de los hombres suben tras ellas. El sexto sigue sujetando a mi esposa.

Salgo a la acera. Nadie me sigue. Hay gente en la calle, pero todos se han protegido detrás de coches aparcados y en las puertas de las tiendas Tras los escaparates pintados con escenas navideñas se ven caras apretadas contra el cristal. Los adolescentes encapuchados asoman las cabezas desde detrás de una fila de motocicletas y nos apuntan con sus móviles. No oigo sirenas ni veo policías. Los coches se han detenido a unos veinte metros de distancia en ambas direcciones. El sujeto empuja a Jodie hacia mí. Ella grita y trastabilla. Intenta encontrar el equilibrio y me doy cuenta que caerá al suelo, a la acera.

Él levanta la escopeta. Le apunta directamente a ella. Ni siquiera vacila, solo aprieta el gatillo. Dispárale por la espalda, Jack.1

—¡No! —grito, pero la palabra se pierde en la explosión. Mi esposa cae contra la calle. El tirador salta dentro de la parte posterior de la furgoneta y cierra la puerta. El conductor acelera con fuerza, el motor ruge y brota humo de los neumáticos. Llego hasta dónde está mi esposa cuando la camioneta gira en la esquina, pasa un semáforo en rojo y nos deja solos.

1 En el original, las oraciones en cursiva imitan la letra de la canción Cincuenta formas de dejar a tu amante de Paul Simon, a la que hace referencia el autor. (N. de la T.)

CAPÍTULO CUATRO

Mantenla con vida, Clive.

No tengo idea de por qué no paro de pensar en la canción que Jodie cantaba esta mañana, tal vez la última canción que cantará, el vapor de la ducha espeso en el aire, la radio pingüino lanzando canciones clásicas desde una emisora de éxitos clásicos. Las palabras están en mi cabeza, pero no las siento como mías, es como si alguien me las hubiera puesto allí, como si un profesor de Lengua o un mal comediante me las hubiera implantado de alguna manera.

Está muerta, Fred, y no te preocupes, pronto tendrás noticias mías.

Pido auxilio a gritos, pero lo único que la gente tiene el valor de hacer es salir del agujero donde se han escondido y apuntarme con las cámaras de sus móviles mientras que otros hacen llamadas. Trato de frenar la hemorragia, pero la sangre sigue brotando.

—Jodie, ay, Dios, Jodie, todo va a estar bien —digo y la hago rodar sobre un lado para poder verle la cara mientras mantengo la presión en su espalda. ¡Hay tanta sangre! Demasiada sangre. Sale por entre mis dedos. Es como agua. Necesito más manos. Más ayuda.

Necesito un milagro.

Jodie tiene los ojos abiertos y los vuelve hacia mí, pero mira más allá, algún sitio a miles de kilómetros.

—Va a estar todo bien —digo—. Te lo prometo.

—Me duelen los zapatos —dice y sonríe y sigue mirando más allá de mí y un instante más tarde caigo en la cuenta de que ya no ve nada.

—Jodie...

Tiene demasiados orificios en el cuerpo, no puedo taparlos todos. Su cara está pálida, salvo alrededor de la nariz, que se le ha roto y aplastado al caer. Tiene sangre allí y un corte profundo en el labio superior donde se lo ha cortado con los dientes.

—Por favor, por favor, Jodie, no hagas esto, no hagas esto —digo—. No me dejes solo.

Pero Jodie está haciendo esto.

—Jodie, por favor —digo, pero ahora mis palabras son solamente un susurro.

La gente se acerca para ver mejor, para captar un ángulo mejor, una foto más nítida. Nadie se ofrece para ayudar. Tal vez se dan cuenta de que es inútil. Nadie ha salido del banco; o están demasiado impactados o tal vez están tratando de salvar al gerente y al guardia de seguridad. Se oyen sirenas en la distancia y se tornan más fuertes; pronto aparecen coches policiales y ambulancias, demasiado tarde. La seguridad que llega con ellos permite que más espectadores se adelanten y miren y señalen y disfruten del dramatismo. Dos paramédicos corren hacia Jodie, trayendo sendas cajas de herramientas salvavidas.

—Hágase a un lado —ordena uno.

—Está...

—Muévase —repite.

Me hago a un lado. Los dos hombres se agachan junto a ella. Uno de ellos le corta la camisa con una tijera y deja las heridas al descubierto. Su expresión no cambia. Lo ha visto todo con anterioridad.

—No hay pulso —dice el otro—. Parece que no...

—Lo sé, lo sé —dice el primero.

Saca apósitos de su caja y los presiona contra la herida como tratando de llenar el orificio. La hacen rodar de espaldas y mientras uno comienza a hacer la reanimación cardiopulmonar, el otro enciende un desfibrilador. Esperan para utilizarlo y siguen con la reanimación cardiopulmonar que -de momento- no podría resultar más inútil.

—Dale una carga —dice el primero.

Por un momento, los dos hombres se miran, sin pronunciar las palabras, pero puedo ver lo que están diciendo. Ambos saben que no tiene sentido. Ambos piensan que es demasiado tarde. Uno de ellos cree que conviene por lo menos intentarlo porque yo estoy mirando.

Le colocan grandes paletas sobre el pecho pero trabajan despacio, metódicamente y su lenguaje corporal admite la derrota. El cuerpo de Jodie se arquea hacia arriba cuando lo sacude la corriente y le tensa la espalda. El charco de sangre en el suelo debajo de ella se hace más grande a medida que los orificios en su espalda se abren y cierran como pequeñas aberturas.

—Otra vez.

Vuelven a intentarlo. Luego una tercera vez. Después comienzan a guardar todos sus instrumentos.

—Lo siento —dice uno de ellos.

—Haced algo más —suplico.

—No hay nada más que hacer.

—Tiene que haber algo.

—Hay demasiados daños. Está muy malherida. Aun si hubiéramos llegado antes, no habríamos podido hacer nada. El disparo de escopeta... lo siento, hermano —dice, moviendo lentamente la cabeza.

—No puede morir así.

—Ya está muerta. Ha estado muerta desde el momento en que le dispararon.

—No, no, te equivocas. No tiene que morir hasta dentro de cincuenta años. Vamos a envejecer juntos.

—Lo siento, tío, de verdad desearía que hubiera algo que pudiéramos hacer.

Doy un paso hacia él. Él retrocede.

—Sí que puedes hacer algo —digo—. Puedes salvarla.

Su compañero se acerca. Han estado en esta situación con anterioridad.

—Dije que la ayudéis.

—Lo siento, tío. Hemos hecho todo lo posible.

La calle se está llenando de policías armados. Uno de ellos se acerca a nosotros.

—Por favor —suplico—. Tiene que haber algo.

—Ojalá lo hubiera, en serio, ojalá lo hubiera —responde y luego se alejan en dirección al banco, desde donde salen otros dos paramédicos empujando una camilla sobre la que yace el guardia de seguridad, que de momento sigue vivo. El agente armado cambia de idea y deja de venir hacia mí para ir a ayudar a otro agente a colocar cinta policial amarilla por todas partes, lo que le da color a la calle y mezcla la escena del crimen con la atmósfera navideña de la ciudad: espumillón, Santa Claus falsos, bastones de golosinas, nieve falsa y sangre verdadera.

Me siento en el suelo y abrazo a mi esposa. Apoyo su cabeza sobre mi regazo y le acaricio el pelo. Le cierro los ojos, pero se le entreabren. El suelo está sucio de sangre y vendas, y sobre su pierna veo un guante de látex ensangrentado. Un hombre con traje se me acerca y se agacha.

—Siento mucho su pérdida —dice y yo dudo que realmente entienda la palabra “siento” y la palabra “pérdida”. Nadie puede entenderlas. —La camioneta, ¿pudo usted ver la matrícula? ¿Pudo ver algo?

—La mataron.

—Por favor, señor, esto es importante. Si pudiera...

—Querían un voluntario. Había unas veinticinco personas en el banco. Podrían haberse llevado a cualquiera, pero se llevaron a Jodie. Eso es una probabilidad de un cuatro por ciento. A eso agréguele otra persona que ya estaba muerta y eso da...¿cuánto? ¿Cuánto? —Lo miro. —¿Cuánto mierda da eso? ¡Dígamelo! —grito—. ¡Dígamelo!

—La camioneta. ¿La vio?

—Lo único que vi fue a Jodie. Ojalá hubiera visto más. Ojalá no hubiéramos venido aquí hoy. Ojalá... —Me quedo sin palabras.

—Ya, señor. Ya. Debería hacerse a un lado ahora, para que podamos hacer nuestro trabajo.

—Aléjese de mí —digo, y las palabras salen claras y firmes y él no discute. Se aleja y no miro dónde va. Por un rato, nadie se me acerca. Ven a mi esposa muerta y saben que yo no la maté, así que me dejan en paz. En alguna otra parte de la ciudad están persiguiendo a la camioneta, tal vez ya la hayan atrapado. Tal vez ha habido un tiroteo y los seis ladrones están muertos. Todos se están muriendo lentamente a causa de heridas de bala horribles, horribles.

Quiero que estas personas mueran. Necesito que mueran. Las camionetas de los medios llegan a toda velocidad a la calle y frenan ruidosamente detrás de las barreras que se han levantado. Bajan de un salto de los vehículos como si estuvieran en llamas. Docenas de lentes y cientos de ojos me miran; estoy seguro de que algunos ya están haciendo la conexión, se les han activado las sinapsis y están pensando: conocemos a ese tío, conocemos a ese tío. El hambre que sienten por la historia resulta evidente en la manera en que los ojos casi se les salen de las órbitas por la emoción, en la manera en la que tratan de abrirse paso entre los agentes que forman un perímetro. Quiero caminar entre ellos, limpiarme la sangre de mi esposa en sus caras, en sus manos, quiero convertirlos en parte de la historia y preguntarles qué se siente, preguntarles cómo pueden prosperar a costa de tanto sufrimiento.

No tengo las fuerzas y si las tuviera, solo intensificarían el frenesí de ellos, les ofrecerían más material y les haría ganar más dinero. Lo único que puedo hacer es acunar a mi esposa y ver cómo se torna borrosa a medida que la ira y la desesperación se cobran su precio y las lágrimas fluyen libremente y caen sobre la cara de Jodie.

La policía empuja las barreras más hacia atrás. Tratan de despejar la calle, pero el espectáculo es demasiado bueno para que esta gente se lo pierda. Las discusiones se convierten en griterío. Algunos reporteros me gritan preguntas. Finalmente, la policía queda superada en números. Aparecen reporteros en las ventanas de edificios vecinos y nos filman desde las plantas superiores.

Una mujer se me acerca, me toca el hombro y me dice que es hora de dejar ir a Jodie. No quiero soltarla, pero sé que debo hacerlo.

—Consíganme algo para cubrirla —digo.

—Señor...

—Por favor.

Ella regresa con una gruesa tela blanca. Formo la mejor almohada que puedo con una esquina y la coloco debajo de la cabeza de Jodie. La cubro con el resto. Doy un paso atrás y no puedo apartarme de la forma debajo de la tela. Todavía siento el sabor del almuerzo en la boca, todavía siento la mano de ella en la mía cuando entrábamos al banco.

—La cuidaremos —dice la mujer y apoya sus manos sobre mi brazo—. Por favor, es hora de entrar —dice y permito que me guíe, dejo a mi esposa afuera, a mi esposa que ahora es una cosa, una prueba, y me inclino hacia adelante y vomito antes de entrar nuevamente en el banco.

CAPÍTULO CINCO

Donde hay espacio, los coches se hacen a un lado al escuchar su sirena que advierte de la urgencia. El problema es que no siempre hay espacio y se queda atrapado en intersecciones, encerrado por el tráfico de viernes por la tarde que cobra vida propia. Los coches que se hacen a un lado para permitirle el paso terminan bloqueando el camino; la gente entra en pánico y casi provoca accidentes. Schroder ya se ha enterado de que los asaltantes del banco han huido. Se ha enterado de las víctimas. Hay muchos policías armados en la escena pero todo es demasiado tarde.

La calle entera está acordonada. El Tío de las Ventosas ya no está en la cabeza de Schroder cuando él aparca fuera de las barreras, pasa por debajo de la cinta policial e ingresa en la masacre. Hay un cadáver en medio de la calle cubierto por una sábana. La mujer. Hay cientos de curiosos y docenas de periodistas y él piensa que a pesar de lo terrible que es esto para la gente que estaba en el banco, a pesar de lo terrible que es para la mujer muerta en la calle, el día de hoy está resultando óptimo para los medios y los curiosos Un mal día para la policía es oro puro para el telediario de las seis de la tarde. Un par de artistas callejeros se ha ubicado detrás de la gente y hacen malabares con objetos coloridos, tratando de conseguir dinero de la multitud.

Dentro del banco la gente está pálida, perdida y confundida y se ven ojos hinchados y maquillaje corrido por las lágrimas. Él es el tercer detective que llega a la escena y los otros dos lo ponen rápidamente al tanto. Hay un cadáver tendido delante de un despacho, y está expuesto. Schroder da instrucciones para que lo cubran, esperando que eso ayude a calmar a los testigos.

El marido de la mujer muerta está sentado en otro despacho.

—Edward Hunter —dice uno de los detectives y lo señala.

—¿Hunter?

—Sí. ¿Por qué? ¿Lo reconoces?

—Creo que sí, pero el nombre no me suena. ¿Alguien ha hablado con él, ya? —pregunta Schroder.

—Acaba de entrar. Casi tuvimos que separarlo por la fuerza de su esposa.

El despacho tiene muebles nuevos y una planta de goma en un rincón, con hojas cubiertas de polvo. Schroder entra y cierra la puerta y Edward Hunter levanta la mirada del escritorio y lo observa con ojos enrojecidos.

—Hace más frío aquí que antes —dice Edward y se separa la camisa del cuerpo. Está cubierta de sangre y se le adhiere a la piel.

Afuera del despacho está llegando gente, más detectives para tomar declaraciones. Hombres en trajes de nailon blancos revisan la escena en busca de pruebas; el problema es que demasiada gente ha pisoteado ya la escena.

—Me llamo Carl Schroder —dice y se sienta frente a Edward, pero no le tiende la mano—, y sé que esto es difícil, sé que responder preguntas es lo que menos quieres hacer ahora, pero tiene...

—Difícil, no —responde Edward—. Imposible.

—Tienes razón. Es imposible. —Hace una pausa mientras absorbe la imposibilidad de la situación. Él no es el que ha despertado en el día de hoy y ha perdido a su esposa.

—¿Es casado? —pregunta Edward.

—Por favor, tenemos que concentrarnos...

—¿Imagina lo que sería si fuera su esposa la que estuviera allí fuera?

—Querría que atraparan a los hombres que lo hicieron.

—¿O sea que todavía no los habéis encontrado?

—Estamos abocados a eso, Edward. Es Edward, ¿verdad? ¿No Jack?

—No le dije mi nombre.

—Lo sé.

—Jack se llamaba mi padre, no yo. Ya no. Lo que significa que me reconoce. Todo el mundo me reconoce.

—Bueno, pues no diría eso.

—Es cierto. Usted me ha reconocido. No sabía si llamarme Jack o Edward, así que lo sabía. Todo el mundo lo sabe.

—Te reconocí porque estuve allí el día que arrestaron a tu padre.

—¿Sí?

—Sí —responde él. Era su primer año en la policía. No había hablado con Jack Hunter padre ni se le había acercado, siquiera. Había sido uno de los agentes que habían estado en el lugar. Pudo ver bien a Jack Hunter hijo, el niño, lleno de lágrimas y dolor.

—Lo recuerdo —dice Jack, que ahora es Edward—. Pero no de aquella vez. Del año siguiente. Fue usted quien vino cuando mamá murió.