Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Cross Cult

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

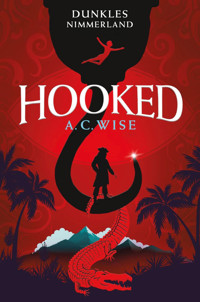

- Serie: Dunkles Nimmerland

- Sprache: Deutsch

Eine moderne Peter-Pan-Geschichte, die sich mit Trauer, dem Überlebensschuld-Syndrom und der Heilung zerbrochener Bindungen auseinandersetzt. Kapitän James Hook, der unsterbliche Pirat von Nimmerland, ist schon tausendmal gestorben. Ertrunken, erstochen von Peter Pans Schwert oder gefressen von der Bestie, die in der Tiefe lauert. Dooch jedes Mal wurde James von der dunklen Fantasie des einen Jungen wiederbelebt. Bis er eine Tür im Himmel fand, eine Fluchtmöglichkeit. Und er nutzte diese einzigartige Chance. Jetzt, zweiundzwanzig Jahre später, hat Peter Pans Monster Kapitän Hook in London wiedergefunden und sinnt auf Rache. Doch eine zufällige Begegnung führt James zu einem anderen Überlebenden von Nimmerland. Wendy Darling, inzwischen eine erwachsene Frau, ist die Einzige, die weiß, wie dunkel der Schatten ist, den Nimmerland wirft, egal, wie weit man rennt. Um Pans Monster ein für alle Mal auszulöschen, muss Hook ein letztes Mal den Bösewicht spielen …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 501

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

1 DER GESCHMACK VON MOHNBLUMEN

2 LEER

3 WIEDERVEREINIGUNG

4 DER UNSTERBLICHE KÄPT’N

5 ZWISCHEN ZWEI WELTEN

6 ECHOS

7 ALTE FEINDE, NEUE FREUNDE

8 DIE SCHWARZE KLINGE

9 DIE JAGDBESTIE

10 DAHEIM

11 EIN LOCH ZWISCHEN DEN STERNEN

12 EINE ERINNERUNG KEHRT ZURÜCK

13 REGENSTADT

14 WEIHNACHTSTAG

15 DER LEERE JUNGE

16 VERLORENES MÄDCHEN

17 DER BRENNENDE HIMMEL

18 VERLORENE JUNGS

19 WIE SÜSS DIE BLÜTE

20 AUF DER JAGD NACH GEISTERN

21 WEDER PIRAT NOCH GENTLEMAN

22 DIE SCHWARZE KLINGE KEHRT ZURÜCK

23 DER LETZTE PIRAT IN NIMMERLAND

24 EIN KAPITÄN GEHT MIT SEINEM SCHIFF UNTER

25 BEGRÄBNISSE

26 SILVESTER

EPILOG

DANKSAGUNGEN

DER GESCHMACK VON MOHNBLUMEN

LONDON – 1939

Die Welle schlägt über ihm zusammen. Er ist vorbereitet, voller Panik.

Er erinnert sich daran zu ertrinken.

Seine Gliedmaßen sind schwer und wollen ihn nach unten ziehen, seine Lungenflügel schreien geradezu vor Verlangen, sich auszudehnen. Sein Mund ist bereit, ihn zu verraten und sich zu öffnen, um Wasser einzulassen anstatt Luft.

James tastet nach dem Tisch neben ihm und nach seiner Pfeife. Doch der Rauch ist bereits in seinen Lungenflügeln. Er erinnert sich daran auszuatmen. Sobald er es tut, gibt auch seine Lunge endlich Ruhe. Der Rauch wirbelt über ihm, hängt einen Moment lang in der Luft und scheint Form annehmen zu wollen. Aber als er wieder hinsieht, löst er sich auf.

Als er einen weiteren Zug aus der Pfeife nimmt, breitet sich ein nagendes Hungergefühl in ihm aus. James hat das Gefühl, zweimal da zu sein, wie ein Geist, der sich aus seiner Haut löst und im Zimmer umherstreift. Er hat jegliches Zeitgefühl verloren und wiederholt dieselben Handlungen, die er eben erst ausgeführt hat – seine Hand zittert vor Verlangen, sein Inneres zieht sich schmerzhaft zusammen, Schweiß klebt auf seiner Haut. Er hört das hölzerne Kästchen klappern, sein Vorrat an Opium schwindet mit jedem Tag weiter.

Ihm wird schwindlig, als er sich dabei beobachtet, spürt, wie er die teerartige Masse zu einer klebrigen Kugel rollt, in lange Stränge zieht und seine Pfeife auffüllt. Er spürt den Rauch in seiner Lunge. Diesmal ist ihm nur ein wenig Zeit verloren gegangen, Minuten anstatt Stunden oder Jahre. Trotzdem ist es verwirrend. Und es geschieht nun immer öfter, dass er den Bezug zur Zeit verliert. Sein Magen krampft sich erneut zusammen, er verspürt den Drang, sich übergeben zu müssen. Im nächsten Moment kracht er in seinen Körper zurück, der auf der Chaiselongue liegt und nach Luft schnappt.

Er erinnert sich daran zu ertrinken.

Eigentlich sollte die Droge den Effekt abmildern, die Erinnerungen an all die Tode lindern, die er durch die Hand eines Kindes, eines Jungen erlitt. Bisher war das so, doch nun verschlimmert sie die Empfindungen nur, reibt ihn zwischen zwei Welten auf, zwischen dieser und …

James weigert sich, den Namen Gestalt annehmen zu lassen. Er ist nicht dort; er ist hier, in London. Zu Hause.

Aber was für ein Zuhause ist dies ohne …

Er wirft einen Blick auf das Kästchen neben ihm. Was soll er nur tun, wenn das Opium aufgebraucht ist? Er ist ein alter Mann und spürt das Alter nun deutlicher als je zuvor. Seine Finger, die andere blitzschnell um ihre Habseligkeiten erleichtern konnten und auch flink mit der Klinge waren, sind langsam geworden. Welches Talent ist ihm geblieben? Wovon soll er leben?

Er lässt sich nach hinten sinken, lacht rau auf und hustet. Wäre er jemand anderes, hätte er wohl Angst. Es wäre eine Art Wettlauf zu beobachten, was ihn wohl zuerst dahinrafft – Verhungern, Entzug oder Wahnsinn. Doch er war immer viel zu stur und verbissen, um zu sterben. Trotz aller Erschöpfung ist ihm doch klar, dass er überleben wird.

Mit seiner knochigen Hand führt James die Pfeife ein weiteres Mal zum Mund. Seine andere Hand, aus Holz und verziert mit Silber, ruht in seinem Schoß. Die feingliedrigen Gelenke, die es ihm ermöglichen, die Finger zu beugen oder zu strecken, wenn ihm wieder einfällt, wie es geht, scheinen sorgsam etwas in seiner Handfläche verbergen zu wollen. Doch seine Hand ist leer. Er holt Luft und hält sie an.

»Du hast mir versprochen, vorsichtig zu sein. Deine Träume sind gefährlich, James.«

Die Stimme schneidet wie ein Messer durch die Luft und James dreht sich ruckartig um. Ein weiterer Hustenanfall bringt seine Augen zum Tränen. Verschwommen erkennt er Samuel, der in der Ecke steht und die Hände vor dem Körper gefaltet hat. In seinem Gesicht spiegeln sich Tadel und Kummer.

Nun vergisst James vollends zu atmen. Er vergisst die Schmerzen in seinem Bein und die Tatsache, dass er mittlerweile einen Stock zum Gehen braucht. Er steht schon auf, ist auf dem Weg zu Samuel, als ihn ein plötzlicher Schmerz in seinem Oberschenkel in die Knie zwingt. Ein Schmerzensschrei bleibt ihm in der Kehle stecken. Und trotzdem kriecht er beinahe auf Händen und Knien zu dem Feldscher hinüber, um sein Gesicht in Samuels Mantel zu verbergen.

Doch James zwingt sich dazu, sich wieder aufzurichten.

»Verpiss dich!« Er stößt die Worte voller Emotionen aus und bemüht sich, überzeugend zu wirken. Der Rauch lässt die Worte kratzig klingen. »Du bist nicht real.«

Das mag unwirsch klingen, doch das ist Samuels Geist auch.

»Ich will dich hier nicht haben.« James versucht, so abfällig zu grinsen wie früher.

Er hüllt sich in die Erinnerung daran, wie er in seinem blutroten Mantel wie in einer Rüstung über das Deck stolzierte und die Männer um ihn herum erzitterten. Diese Person muss er sein, nicht diese mitleiderregende, elende Kreatur. Samuel ist nicht hier bei ihm; Samuel ist seit fünfzehn Jahren tot.

Und doch ist die Trauer noch ebenso groß. Sie belauert ihn, stets bereit, wie eine Welle über ihm zusammenzubrechen, wenn James’ Konzentration auch nur für einen kurzen Moment nachlässt. Falls er unachtsam wird, läuft die Zeit weiter und der Schmerz ist wieder so frisch wie zuvor – schlimmer als der Tod, schlimmer als jedes einzelne Mal, wenn er ertrank.

Doch der Schemen in der Ecke weigert sich zu verschwinden. Weder waren Samuels Augen jemals so blaugrau wie jene, die James nun unheilvoll fixieren, noch hatte seine Haut die Farbe von Meerwasser und war auch niemals so durchscheinend. James kann durch ihn hindurch die Wand dahinter erkennen.

Samuel ist nicht real. Er ist nicht hier. Allerdings mildert die Erkenntnis James’ Sehnsucht in keiner Weise. Der Schmerz zerreißt ihn förmlich und lässt ihn geschunden zurück.

»Warum lässt du mich nicht endlich in meinem Elend allein?« Es liegt Schärfe in seinen Worten und er wendet sich ab, damit er nicht sehen muss, ob Samuel seinem Wunsch nachkommt und sich auflöst.

Doch er fühlt es. Ein Tsk, ein enttäuschendes Geräusch, das direkt an den empfindlichen Knochen in seinem Ohr erklingt. Und dann ist Samuel verschwunden. Genau wie alle anderen Piraten, die James allein zurückgelassen haben. Den einzigen verbleibenden Piraten.

Auf der Stelle überkommt ihn ein Gefühl des Verlusts. Doch anstatt in die Ecke zu kriechen und die Luft anzuflehen, sinkt er in das Gefühl hinab und lässt zu, dass es ihn auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Der Schmerz in seiner Brust lässt für kurze Zeit nach.

Er stützt sich auf einen Arm und hievt sich vom Boden hoch, die Anstrengung lässt seine Muskeln zittern. Sein Oberschenkel, in dem schon seit langer Zeit Schrapnelle stecken, die aus Metall sind oder auch nicht, protestiert. Aber sein Bein hält stand und James holt seinen Gehstock, der hinter der Chaiselongue lehnt.

Er lässt den Blick über die Regale voller Bücher schweifen – von denen er kein einziges gelesen hat –, dann die Wand entlang und hinauf zu dem Fenster, das wie ein Auge auf London hinabschaut, zum Bett, das für einen Mann allein viel zu breit ist, zum Ofen, dem Wasserkessel, der Garderobe, seinem Mantel, der neben der Tür hängt. Zuletzt fällt sein Blick, wie sonst auch, auf den Schädel, der auf dem Nachttisch steht.

James humpelt langsam zum Bett hinüber. Er lässt sich darauf sinken, ignoriert den knirschenden Schmerz, der von dem Knie herrührt, mit dem er auf den Boden gestürzt ist, und den ständigen Schmerz in seinem Oberschenkel. Seine Hand – die aus Fleisch und Blut – legt sich auf den Schädel. Die Windungen seiner Fingerspitzen treffen auf diejenigen, die in den Schädel eingraviert wurden. Das silberne Muster entspricht demjenigen auf seiner anderen Hand, der aus Holz. Er hatte einen Beinschnitzer gefunden und damit beauftragt, und obwohl der Mann beim Anblick eines menschlichen Schädels zunächst mit Entsetzen reagierte, hatte ihn James’ Geld am Ende doch überzeugt.

Als er den Schädel auf seinen Schoß legt, beruhigen sich endlich sein Herzschlag und seine Atmung. Er ist hier und jetzt in London. Sein Name ist James, nicht Hook. Und er ist niemandes Käpt’n.

Und doch … Es fällt ihm nicht schwer, sich das Gefühl des schwankenden Decks unter seinen Füßen in Erinnerung zu rufen, das Knarzen der Taue und Schlagen der Segel. Nimmerland – nun lässt er den Namen zu; es ist immer da und Hook lauert nur knapp unter der Oberfläche. Manchmal ist er nie fortgegangen, nie geflohen und durch die Welt gefallen.

Das hat Samuel nie verstanden und James hat es nie erklären können. Samuel hatte ihn gewarnt, dass seine Träume gefährlich seien – dass der durch den Opiumrauch hervorgerufene Dämmerzustand, in den er sich versetzte, anstatt zu träumen, wie ein Leuchtfeuer war, das die Aufmerksamkeit Nimmerlands erregte. Doch ohne die Droge erinnert sich James an zu viel. Er trinkt und raucht, um sein anderes Selbst abzustumpfen und um zu verhindern, dass Hook und Nimmerland wiederauferstehen.

Das tat er stets, damit sie in Sicherheit waren.

Leere Augenhöhlen starren ihn so vorwurfsvoll an wie Samuels Geist. James stellt den Schädel wieder auf den Nachttisch und dreht ihn ein Stück zur Seite, sodass er woanders hinsieht. Jahrelang hat er dem Drang widerstanden, damit sie in Sicherheit waren, damit Samuel in Sicherheit war. Doch wer muss jetzt noch beschützt werden? Was spielt es schon für eine Rolle, wenn er mit seinem eigenen Leben leichtsinnig umgeht?

Nimmerland kommt immer näher, presst sich gegen die Grenzen dieser Welt und hungert nach dem, was ihm all die Jahre verwehrt geblieben ist – James, Hook als seine letzte Mahlzeit.

Warum sollte er nicht nachgeben?

Und ein weiterer Gedanke kommt auf, ein Funken kranker Hoffnung, den er nicht haben sollte, aber gegen den er nichts tun kann. Was, wenn irgendein Teil von Samuel in dieser anderen Welt auf ihn wartet? Ja, er hat es Samuel geschworen, aber was bedeutet ein Schwur einem Toten?

Es ist fünfzehn Jahre her und entgegen der landläufigen Meinung hat der Schmerz nicht nachgelassen. All die Zeit hat James durchgehalten und sich versprochen, dass die Zeit alle Wunden heilt, wenn er nur geduldig ist. Doch der Schmerz ist nur schlimmer geworden, so als wäre die Grenze zwischen den Welten nur noch dünner geworden. Seine Erinnerungen sind deutlicher als sein jetziges Leben, das Gefühl des Verlusts noch stärker und die Wunde frischer, nicht bereits verkrustet oder vernarbt. Nimmerland war seit jeher ein Ungeheuer, das ihn jagt und nach ihm schnappt; nun kann er es beinahe fühlen und er hat keine Lust mehr davonzulaufen.

Er hat sein Versprechen gehalten, um die Erinnerung an Samuel zu ehren, und doch sucht ihn Samuels Geist gnadenlos heim. Wenn ihm sein Versprechen keine Erleichterung bringt, was nützt es dann? Er verliert den Bezug zur Zeit immer mehr. Damals oder heute – was spielt es für eine Rolle? Er ist alt und müde. Hat er sich nicht das Recht verdient, endlich zur Ruhe kommen zu dürfen und nicht länger gegen die Versuchung ankämpfen zu müssen?

James kommt wieder auf die Beine und geht zur Chaiselongue hinüber. Er zieht ein weiteres Mal an seiner Pfeife und lässt sich treiben, lässt die Gedanken an Nimmerland bewusst zu. Nach so langer Zeit, in der die Trauer schwer auf ihm lastete, lässt er einfach los.

Augenblicklich spürt er Wellenbewegungen. Das Deck unter seinen Füßen hebt und senkt sich über Wellenberge und durch Wellentäler. Die Luft ist salzig – er spürt die Salzkristalle deutlich zwischen seinen Zähnen. Er ist gesund und munter, trägt einen blutroten Mantel und eine gefährliche Klinge.

Die Zimmerdecke seiner Wohnung verwandelt sich in einen von Wolken durchzogenen Himmel vor einem Hintergrund aus Sternen. Er lehnt sich auf der Chaiselongue zurück und schließt die Augen. Oder vielleicht bleiben sie auch offen. Es spielt keine Rolle. Ob wach oder schlafend, mit geöffneten oder geschlossenen Augen – immerzu sieht er Nimmerland. All die Zeit über ist es immer näher gekommen und er will ihm nicht länger widerstehen. Zwischen den Sternen gibt es einen Ort, an dem der Himmel am dünnsten ist, umrahmt von silbernem Licht.

Eine Tür.

Es ist ein Durchgang, den er zwar bereits gespürt, aber den genauer anzusehen er sich nie gestattet hat. Doch nun richtet er seine gesamte Aufmerksamkeit darauf. James erlaubt sich, das gesamte Gewicht dieser anderen Welt und von allem zu spüren, was sich darin befindet – sein Schiff, seine Piraten und Pan. All dies drängt sich an der Tür im Himmel, entspringt der Vorstellungskraft, aber ist doch real. In einer Welt, die für ein Kind gemacht ist, das nur aus Selbstsucht und Verlangen besteht, ist ein Wunsch eine Tür, eine echte Tür. Warum sollte sich nicht auch James diese Tür zunutze machen?

Zugegeben, es wäre unklug und leichtsinnig, aber es interessiert ihn nicht. Genauso wie er sich damals mitten in einen Sturm hineinstürzte, zieht James nun abermals an seiner Pfeife, wirft sich mit all seiner Willenskraft gegen die Tür und greift nach einer Welt, in die er niemals hatte zurückkehren wollen.

Ihn durchfährt ein Gefühl wie ein Blitzschlag, ein Bogen aus Elektrizität überwindet die Grenze und rauscht ihm in die Glieder. Ein plötzlicher Windstoß, und irgendetwas ergreift seine ausgestreckte Hand.

Er keucht auf. Als der Rauch diesmal über ihm in der Luft hängt, droht er nicht nur eine Form anzunehmen, sondern windet und verdichtet sich.

Schuppen und ein weit geöffnetes Maul. Die Bestie wälzt sich träge und spöttisch über ihm in der Luft. Unter der blutrot verfärbten Wasseroberfläche zieht sich schmerzhaft seine Brust zusammen. Er hatte sich für immun gehalten, doch nun kehrt die Angst schlagartig zurück.

Pans Jagdbestie. In Nimmerland hatte er stets gespürt, wie sie sich unter der Oberfläche der Welt bewegte. Egal wo auf der Insel er sich befand, er wusste immer, wo sie war. Und die Bestie wusste immer, wo er war. Doch er war nach London gekommen, er war entkommen.

Nun muss die Bestie indessen bloß ihre wie verrottete Münzen wirkenden Augen auf ihn richten und wird ihn erkennen.

Deine Träume sind gefährlich, James.

Panik lässt James auf der Chaiselongue erstarren. Das Verlangen weiterzuleben rast, beinahe ohne seinen Willen, mit fast schon schmerzhafter Intensität durch seine Adern. Er will nicht sterben, nicht schon wieder. Die Bestie bereitet sich auf die tödliche Rolle vor und sucht weiter. Ihr Körper reflektiert das Sternenlicht wie eine Klinge. Mit weit geöffnetem Maul stößt die Bestie herab.

James duckt sich und hebt in dem verzweifelten Versuch, die Zähne abzuwehren, einen Arm über den Kopf. Bei der Bewegung stürzt er von der Chaiselongue und stößt den Tisch um. Seine Pfeife, die Streichhölzer und das hölzerne Kästchen fallen zu Boden. Die Bestie schießt über ihn hinweg und verfehlt ihn. James legt sich flach auf den Boden und rollt sich unter die Chaiselongue. Die Bestie wirbelt frustriert herum und schnappt ins Nichts.

Sie zirkelt suchend über ihm. James vergisst einen Moment lang seine Todesangst – kann die Bestie ihn nicht spüren? Kann sie ihn nicht sehen? Aber würde er, wenn er die Augen schlösse, nicht genau wissen, wo genau im Raum sie sich befindet? Nein. Es ist, als hätte er einen seiner Sinne verloren, einen, den er schon beinahe vergessen hatte. Anders als früher kann er die Bestie nicht mehr spüren. Auch das schreckliche Bewusstsein, dass sie immer in seiner Nähe war, egal wo er sich befand, ist verschwunden. Anscheinend kann die Bestie ihn auch nicht mehr spüren. James liegt immer noch unter der Chaiselongue und wartet. Doch das Adrenalin in seinem Körper verebbt allmählich. Irgendetwas stimmt nicht mit der Bestie. Sie wirkt längst nicht mehr so Furcht einflößend, eher gebrochen. Ähnlich wie James selbst.

Die Bestie dreht eine weitere Runde, durchpflügt die Luft und entfernt sich von ihm. James hält noch einen Augenblick länger die Luft an; als er es wagt, den Kopf unter der Chaiselongue herauszustrecken, ist die Bestie verschwunden.

Sein Puls gerät ins Stocken. James blinzelt verwirrt und erwartet einen Moment lang, dass sich der Raum in die Kabine am Bug eines Schiffes verwandelt, in der ein schmales, mit Brokat verziertes Bett steht. Doch es ist nur sein Zimmer, seine Wohnung in London. Es ist keine Bestie zu sehen.

Vielleicht war nie eine da. Vielleicht hat er sich das alles nur eingebildet. Ein weiterer Moment, der aus dem Gefüge der Zeit gefallen ist. Die Tür war wohl nur eine Illusion, entsprungen aus Rauch und Sehnsucht.

Reflexartig fällt sein Blick in die Ecke. Er hofft darauf, Samuels Geist zu sehen, doch die Ecke bleibt leer. Es tut mehr weh, als es sollte.

James zwingt sich ein weiteres Mal wieder auf die Füße. Er geht zu dem augenförmigen Fenster hinüber, das den Blick auf London freigibt, ignoriert den umgefallenen Tisch und die Pfeife auf dem Boden. Sein gesamter Körper fühlt sich geschunden an, er stützt sich schwer auf den Gehstock. Über den Dächern der Stadt erstreckt sich ein sternenloser Himmel. Er kann die Dächer der benachbarten Häuser von hier aus erkennen. Obwohl ihm auf den ersten Blick nichts ungewöhnlich vorkommt, hat er doch das Gefühl, dass etwas nicht stimmt, etwas nicht hierhergehört.

Im Bücherregal neben dem Fenster liegt ein Messingfernrohr. Es ist ein Geschenk von Samuel, ein alter Witz – seine Wohnung über den Dächern Londons soll ihn wohl an den Ausguck eines Schiffs erinnern. James hebt das Fernrohr vors Auge und betrachtet den Wald aus Schornsteinen. Ziegel, so weit das Auge reicht.

Ganz kurz ist ihm, als ob er eine Gestalt erkennt, die sich durch den Schornsteinwald windet, ein Schwanz verschwindet gerade außer Sicht. Aber sieht er es nur, weil er es sehen will? Falls die Bestie real ist und in der Nähe bleibt, dann gilt das vielleicht auch für Samuel. Er hält die Luft an, doch als er wieder hinsieht, zeigt sich ihm nur der Himmel über London und die darunterliegende Stadt.

Womöglich sollte er erleichtert sein. Samuel hat – hatte – recht. Nimmerland ist ein schrecklicher Ort; sie sind entkommen und sollten es am besten für immer hinter sich lassen. Er hat sich heute zu nahe an die Grenze gewagt und vielleicht hat seine Sehnsucht die Tür nun doch aufgestoßen. Und vielleicht ist etwas hindurchgeschlüpft. Ein Monster. Ein Schatten. Ein Ding mit Schuppen und messerscharfen Zähnen, das sich durch die Nacht wälzt. Ein einziges Mal hat es zugeschnappt und ihn verfehlt. Aber wird es ihn einkreisen, wie zuvor schon so oft? Er wünschte, er könnte dies einfach als Illusion abtun, als Nebeneffekt der Droge. Doch er befürchtet, dass er genau das getan hat, wovor Samuel ihn so oft gewarnt hatte. Er hat die Aufmerksamkeit Nimmerlands erregt.

Und nun ist die Bestie dort draußen und sucht nach ihm. Sie ist auf der Jagd.

LEER

LONDON – 1939

Aus der gefalteten Papiertüte, die Jane auf einem Turm aus Paketen balanciert, strömt der Duft von frisch gebackenen Milchbrötchen mit Marmelade. Der Geruch ist betörend und macht sie beinahe verrückt, als sie sich durch den matschigen Schnee auf den Straßen kämpft. Der kalte Wind rötet ihr die Wangen und reißt an ihrem Mantel. Sie musste all ihre Willenskraft aufbringen, um sich nicht gleich nach dem Kauf auf den leckeren Inhalt in der Tüte zu stürzen. Doch sie hat sich fest vorgenommen, mit Peg zu teilen.

Die süßen Brötchen, die sie beide so sehr mögen, sind nur ein Teil der Feierlichkeiten, die sie heute zu Ehren ihres ersten überstandenen Semesters am Royal College abhalten wollen. Morgen werden sie getrennte Wege gehen und für die Feiertage in ihr jeweiliges Zuhause zurückkehren. Jane fühlt sich bereits bei dem Gedanken unwohl. Sie hat noch nie zuvor jemanden getroffen, den sie auf Anhieb so mochte wie Peg oder mit dem sie von Anfang an so gut zurechtkam. Auch wenn die Semesterferien nur kurz sind, wird Jane sie sehr vermissen.

Sie sind sich gleich am ersten Tag am College begegnet, und obwohl Peg schließlich vom Medizinprogramm in die Pharmazeutik gewechselt ist, verbringen sie immer noch jeden Tag miteinander. Nur eine Woche nach ihrem Kennenlernen entschieden sie, sich eine Wohnung zu teilen. Schon bei ihrer ersten Anatomiesitzung stellten sie fest, dass sie die einzigen beiden weiblichen Studenten waren, und taten sich zusammen. Schnell wurde ihnen klar, dass sie anders als die jungen Männer in ihren Kursen doppelt so hart arbeiten mussten, um zu beweisen, dass sie ihre Studienplätze verdienten. Sie schworen sich an Ort und Stelle, einander immer den Rücken freizuhalten, sich zu unterstützen und niemals zuzulassen, dass die andere das Handtuch warf, egal wie schwierig es werden würde.

Jane kann sich nicht vorstellen, ihren Traum aufzugeben, Ärztin zu werden. Doch manchmal ist es schon anstrengend, einfach nur den Tag zu überstehen. Aber Jane weiß, dass Peg dasselbe durchmacht wie sie, und das lässt sie aushalten. Kürzlich kam das Gerücht auf, das Royal College plane, Frauen wieder von den Medizinprüfungen auszuschließen. Dabei dachte Jane, dass man in Kriegszeiten eher mehr Ärzte bräuchte anstatt weniger. Allerdings geht manchen wohl sogar angesichts des schrecklichen Schicksals, an Wundbrand zu sterben, der durchaus hätte behandelt werden können, die Vorstellung zu weit, sich von einer »Ärztin« behandeln zu lassen.

Als das Wohnhaus in Sichtweite kommt, ringt Jane den unangenehmen Gedanken nieder. Für ihren dicken Wollmantel war sie draußen noch dankbar. Doch als sie nun die vielen Stufen zu ihrer Wohnung hinaufsteigt, gerät sie ins Schwitzen. Ihr gelingt es, die Tür zu öffnen, ohne irgendwelche Pakete fallen zu lassen, und tritt ein.

»Steht der Kessel auf dem Herd?« Jane stellt die Pakete auf dem Tisch ab, nimmt den Schal ab und befreit sich aus ihrem Mantel.

Aber Peg antwortet nicht. Vermutlich hat sie sich wieder einmal in einen ihrer Kriminalromane vergraben. Jane ist immer wieder aufs Neue fasziniert, wie Peg dasselbe Buch mehrmals lesen kann und immer wieder genauso davon fasziniert ist wie beim ersten Mal.

»Wieso liest du es noch mal, wenn du schon weißt, wer der Mörder ist?«, hat sie einmal gefragt.

»Das ist doch das Beste daran!«, hat Peg ihr mit einem Grinsen geantwortet. »Beim zweiten Mal fallen dir all die kleinen Hinweise des Autors auf, die dir beim ersten Lesen entgangen sind.«

»Und beim dritten Mal?«

Doch Peg hat ihr bloß die Zunge herausgestreckt. Als Jane zuletzt nachgesehen hat, arbeitete sich Peg ein weiteres Mal durch Agatha Christies Poirot-Romane. Wie sie neben ihrer Arbeit fürs College, ganz zu schweigen von der Zeit, die sie mit Simon verbringt, auch dafür noch Zeit findet, wird Jane nie verstehen.

»Peg?« Sie hängt Mantel und Schal an den Haken neben der Tür und schüttelt die letzten geschmolzenen Schneeflocken aus ihrem Bubikopf.

Mittlerweile muss Peg sie doch gehört haben. Es sei denn, sie ist gerade mit Simon unterwegs, sitzt mit ihm in irgendeinem Teeladen und vergisst die Zeit und das fürchterliche Wetter. Der Gedanke zaubert ein Lächeln auf Janes Gesicht. Simon hat sie auch gleich am Anfang kennengelernt. Er war einer der wenigen anständigen Studenten, die Janes Recht auf ihren Studienplatz nie angezweifelt haben. Sie selbst hat Peg und Simon einander vorgestellt. Simon war so fürchterlich schüchtern, dass Jane niemals damit gerechnet hätte, dass die beiden eine Beziehung eingehen würden – nicht dass sie etwa versucht hätte, die beiden miteinander zu verkuppeln. Aber sie verstanden sich gut und Peg glich Simons Hang zum Erröten und die Tatsache, dass er kaum die Zähne auseinanderbekam, mit ihrer Offenheit und ihrem Enthusiasmus aus.

»Peg?« Jane fischt die Papiertüte mit dem süßen Inhalt von ihrem Paketstapel. Sie stellt den Kessel auf den Herd in der winzigen Küche und kocht Wasser auf, geht zu Pegs Tür hinüber und klopft an.

Die Tür schwingt nach innen auf. Jane will gerade mit der Papiertüte wedeln und den verführerischen Duft in Pegs Zimmer verteilen, als sie innehält.

Der Raum ist leer und auf einmal stellen sich die kleinen Härchen in Janes Nacken auf. Es ist eine Leere, die tiefer geht als nur so weit, dass Peg nicht da ist.

Jane drückt die Tür vollends auf.

Ihr fällt die Papiertüte aus der Hand. Peg liegt ausgebreitet auf ihrem schmalen Bett, die Decke zerwühlt unter ihrem Körper. Sie ist da, Jane kann sie deutlich sehen. Doch auch irgendwie nicht. Ihr Blick löst sich von ihrer Zimmerkameradin, ihrer Freundin, und Jane muss sich zwingen, Peg wieder anzusehen, sie richtig wahrzunehmen. Sie ist keineswegs zimperlich. Es kommt ihr vor, als gehörte Peg nicht länger in diese Welt und dass die Welt daher versucht, sie auszuradieren.

Jane dreht sich der Magen um, es ist alles falsch. Sie hat ihren Professoren zugesehen, wie sie Haut zurückschoben, um die Muskelgruppen darunter freizulegen, oder Rippen brachen, um ihnen die Organe zu zeigen. Sie hat Knochen gesehen, die in kleine Teile zersägt wurden, damit sich das Mark darin untersuchen ließ. Aber das hier ist vollkommen anders. Jane weiß, wie ein menschlicher Körper funktionieren sollte, kennt all die kleinen Dinge, die bewirken, dass er sich bewegt und atmet, und auch was passiert, wenn diese Prozesse stoppen. Das ist es nicht. Obwohl sie Peg deutlich sehen kann, kommt es ihr vor, als wäre sie komplett aus dem Leben getilgt worden und nur eine Hülle in Pegs Gestalt übrig geblieben.

Jane zwingt sich, weiter in den Raum vorzudringen, obgleich sich die Luft so dick anfühlt, dass sie kaum vorankommt. Sie berührt die Pulsmesspunkte an Pegs Handgelenk und unterhalb des Kinns. Doch sie weiß, zu welchem Ergebnis sie kommen wird. So schnell sie kann, nimmt sie die Finger von Pegs wächserner, kalter Haut. Pegs Haut ist fürchterlich blass, als trüge sie keinen Tropfen Blut mehr in sich. Allerdings sind die Laken unter ihr blitzsauber und die Wände fleckenlos. Es gibt keinerlei Anzeichen für Gewalt, keine sichtbaren Verletzungen, keine Hinweise auf einen Kampf.

Eine Strähne von Pegs dunklem Haar liegt quer über ihrer Wange und zieht sich beinahe bis zu ihrem Mundwinkel. Ihr Mund ist geöffnet und es sieht fast so aus, als wäre sie gestorben, während sie gerade durchatmete oder etwas sagen wollte. Ihre Augen blicken starr geradeaus. Jane muss sich auch hier zwingen, genau hinzusehen, denn Pegs Züge drohen zu verschwimmen und sich ihrem Blick zu entziehen.

Ist jemand eingebrochen? Jane ist sich todsicher, dass sie die Tür aufgeschlossen hat, als sie hereinkam. Außerdem wäre es ihr mit Sicherheit aufgefallen, falls sich jemand mit Gewalt Zutritt verschafft hätte. Sie sieht sich im Raum um; sie wagt kaum, sich einzugestehen, dass es eine Erleichterung ist, den Blick vom leblosen Körper ihrer Freundin abzuwenden. Das Fenster ist einen Spaltbreit geöffnet. Der Wind bläst eiskalt hindurch. Doch der Spalt ist zu klein, als dass sich jemand hätte hindurchzwängen können.

Es sei denn, das Ding, das Peg getötet hat, ist kein Mensch.

Der unwillkommene Gedanke breitet sich ins Janes Verstand wie ein Felsen aus und lässt sich nicht vertreiben. Ihre Gedanken sind zäh und kommen kaum daran vorbei. Sie starrt das Fenster an und hat das Gefühl, etwas vergessen zu haben. Sie sollte das Fenster schließen; Peg wird frieren, wenn sie zurückkommt. Dann fällt es Jane wieder ein. Sie wendet sich wieder dem Ding auf dem Bett zu, ein Schluchzen bleibt ihr im Halse stecken.

Sie hat es durchaus nicht vergessen – wie hätte sie das vergessen können? Aber wenn sie wegschaut, tut sie es. Peg verschwindet aus ihren Gedanken, weil das Ding auf dem Bett nicht Peg ist. Es ist Pegs Abwesenheit. Peg ist ausgelöscht. Zitternd hebt Jane eine Hand vor den Mund. Sie haben einander versprochen zusammenzubleiben, sich gegenseitig den Rücken freizuhalten. Sie wollten einander beschützen und Jane hat vollkommen versagt.

Ihr Blick ruht weiterhin auf Peg, sie bückt sich mechanisch, um die fallen gelassene Papiertüte aufzuheben. Sie geht rückwärts aus dem Raum hinaus, die Augen so lange wie nur möglich auf Peg gerichtet, damit sie nicht erneut aus ihrem Verstand verschwindet. In der Küche stellt Jane fest, dass der Kessel kocht und das Wasser schon fast vollständig verdampft ist. Sie nimmt ihn herunter und stellt den Herd aus. Sie sollte die Polizei rufen. Unten im Haus ist ein Telefon, doch momentan kommt es ihr unfassbar weit entfernt vor. Janes Körper fühlt sich unglaublich schwer an und plötzlich will sie nur noch schlafen.

Die Polizei. Scotland Yard. Sie wird anrufen. Irgendwann. Ganz bestimmt. Doch im Augenblick gibt es nur eine einzige Person auf der ganzen Welt, mit der sie sprechen möchte, trotz allem, was zwischen ihnen liegt, trotz all der gebrochenen Versprechen und der Lügen, trotz der Verletzung, die nun bereits seit acht Jahren heilt und doch nur durch eine dünne Kruste geschützt wird. Die einzige Person, mit der sie gerade sprechen möchte, ist ihre Mutter.

WIEDERVEREINIGUNG

Wendy zieht ihren Schal hoch, sodass er ihr halbes Gesicht verdeckt und nur die Augen sichtbar bleiben. Die Haut unter ihrem Mantel kribbelt, erst heiß, dann kalt. Ein Gefühl der Anspannung überkommt sie. Sie wollte heute eigentlich gar nicht in die Stadt fahren. Zu Hause ist noch genug zu tun, nun, da Jane über die Feiertage nach Hause kommt, ihr Bruder Michael das Weihnachtsfest bei ihr verbringt und ihr zweiter Bruder John mit Frau und Tochter das neue Jahr mit ihr feiern möchte. Aber irgendetwas stimmt nicht. Irgendetwas ist hier, das nicht hierhergehört.

Wendy hat es letzte Nacht ganz plötzlich gespürt, als sie im Wohnzimmer vor dem Feuer saß und ein paar letzte Verzierungen an einem Rock anbrachte, den sie als Weihnachtsgeschenk für Jane genäht hat. Es war, als hätte sich irgendwo weit entfernt – und irgendwie doch ganz nah – eine Tür geöffnet und etwas Kaltes und Dunkles wäre hindurchgeschlüpft. Sie ist so plötzlich aufgesprungen, dass ihr der Stoff vom Schoß gefallen ist, sich die Garnrolle beinahe vollständig abrollte und fast im Feuer gelandet wäre.

Nimmerland.

Der Name lag ihr auf der Zunge, doch sie weigerte sich hartnäckig, ihn auszusprechen. Trotzdem konnte sie sich unmöglich davon abhalten, zum Fenster zu rennen und nach einer leichten Verschiebung der Sterne Ausschau zu halten. Die Nacht war schrecklich kalt und vollkommen klar – keine Wolken versperrten den Blick auf den Mond oder den restlichen Nachthimmel. Jedoch hat sie nur die von silbernem Licht durchzogene Dunkelheit gesehen. Nichts fehlte, nichts war fehl am Platz.

Am Himmel war keine Tür, die sich plötzlich öffnete. Kein Junge, der eigentlich kein Junge war, kam heraus, um sie bei der Hand zu nehmen und sie zu bitten, mit ihm davonzufliegen. Während sie an der Scheibe stand und ihr Atem das Glas beschlug, klopfte ihr Herz mit einer komplizierten Mischung aus Hoffnung und Angst schneller. Sie sah hinaus und hoffte und sah doch nichts.

Nimmerland hat ihr als Kind so viel gegeben. Und es hat ihr mehr genommen, als ihr damals bewusst war. Vor acht Jahren hat es ihre Tochter geholt. Aber Wendy hat sie zurückgestohlen, und als sie nach Hause entkamen, ist Nimmerland um sie herum zerfallen.

Also warum fühlte es sich an, als hätte sich die Verbindung zwischen den Welten, wenn auch nur für einen kurzen Augenblick, wieder geöffnet? Sie versuchte, sich einzureden, es habe an ihrer Vorstellungskraft gelegen. Sie konnte nicht gefühlt haben, was sie glaubte, gefühlt zu haben. Doch nachdem sie den heruntergefallenen Rock aufgehoben und versucht hat, mit ihrer Arbeit fortzufahren, fiel ihr auf, dass sie nicht weiternähen konnte, da ihre Finger ungelenk und zittrig waren. Sie konnte sich nicht mehr konzentrieren und später am Abend nicht einschlafen. Die halbe Nacht lang ist sie in ihrem Schlafzimmer auf und ab getigert, und sobald es einigermaßen hell war, hat sie sich – trotz des Sturms, der sich am Himmel zusammenbraute – auf den Weg zum Bahnhof gemacht und ein Zugticket nach London gekauft.

Nun, da sie einkaufenden Menschen und Pfützen aus Schneematsch ausweicht, ist das Gefühl noch stärker. Zwischen den dicken, fallenden Flocken scheinen sich Geister zu verbergen. Es ist etwas, das sie beinahe sehen, beinahe spüren kann, aber das doch nicht hierhergehört. Wenn sie es nur finden könnte.

Und dann – dort. Es fühlt sich an, als hätte jemand an einem Seil gezogen, das um ihre Wirbelsäule geschlungen ist. Wendy bleibt wie angewurzelt stehen und erntet genervtes Gemurmel von den Menschen, die nun um sie herumlaufen müssen. Sie ignoriert sie und dreht den Kopf, blickt hinter sich. Doch sie sieht nur ein Meer von Gesichtern, im Wintergrau und vermummt gegen die Kälte kaum zu erkennen. Es ist nichts dort, was ihr das Gefühl gibt, eine Tür hätte sich geöffnet, jemand hätte von der anderen Seite aus ihren Namen gerufen.

Vielleicht ist sie einfach nur töricht. In letzter Zeit war ihr Leben eher ruhig. Sie hätte sich nie träumen lassen, dass sie sich mal zufrieden und behaglich fühlen könnte. Aber manchmal fühlt es sich auch zu ruhig an, beinahe erdrückend. Manchmal verspürt sie den Drang, einfach in einen Zug zu springen, ohne das Ziel zu kennen, oder ein Boot zu besteigen und so weit wie nur möglich fortzusegeln. Als junges Mädchen konnte sie sich ein Leben als verheiratete Frau und Mutter, die immer nur an einem Ort lebt und nicht auf große Abenteuerreisen geht, niemals vorstellen. Hatte sie sich gestern Nacht einfach nur von ihrer Langeweile überwältigen lassen? Verspürte sie einen so starken Wunsch, ein Abenteuer zu erleben oder ein Geheimnis zu lüften – wenngleich ein schreckliches – und sich davon forttragen zu lassen?

Ein Gefühl der Schuld überkommt Wendy und mit gesenktem Kopf taucht sie wieder in die Menschenmasse ein. Nach kaum zwei Schritten spürt sie erneut das Ziehen und diesmal ist es stärker. Fast im selben Moment legt sich eine Hand auf ihre Schulter. Wendy stößt einen erschrockenen Schrei aus, der von dem Wollschal über ihrem Mund gedämpft wird. Sie wirbelt herum und hebt instinktiv die Hand, um den zu schlagen, der sie festhält. Der Mann duckt sich und hebt einen Arm, um den drohenden Hieb abzuwehren. Im letzten Moment hält Wendy inne. Voller Erstaunen lässt sie ihre Hand sinken und starrt den Mann an.

Die gereckte Hand besteht aus warmem, rotbraunem Holz. Der Anblick erschüttert sie bis ins Mark und sie weiß instinktiv, dass sie nicht in diese Welt gehört. Zierliche Muster, die Rauchschwaden ähneln, ziehen sich über die Oberfläche – Silber glänzt trotz des grauen Himmels. An den Stellen, wo sich die hölzernen Fingergelenke leicht beugen, sind feingliedrige Stifte und Stäbe erkennbar. Einen Moment lang erwartet sie beinahe, dass sie sich von allein bewegen. Kleine Eisstücke landen auf dem Mantel und im grau melierten Haar des Mannes.

Trotz des Wetters trägt er keine Kopfbedeckung. Auf Kinn und Wangen sind raue Bartstoppeln zu erkennen und seine Augen sind von einer Farbe, die Wendy noch nie zuvor gesehen hat. Doch das hat sie. Zwar ist es unmöglich, aber sie kennt sie. Sie erkennt die Augen und den Mann. Seine Augen sind schiefergrau und in ihren Tiefen brodelt ein Sturm. Als Wendy hineinblickt, spürt sie unter ihren Füßen ein schwankendes Deck. Sie hält den Atem an und ihr Herz vergisst zu schlagen.

Er trägt keine geölten Locken, keinen gewachsten Schnauzbart und sein Mantel ist aus blauer Wolle und nicht aus blutrotem Samt. Er ist kleiner als in ihrer Erinnerung. Allerdings war sie damals, als er sie mit einem Schwert bedroht und sie gemeinsam mit ihren Brüdern an den Mast seines Schiffes gefesselt hatte, damit Peter Pan kam, um sie zu retten, noch ein Kind. Es kann nicht sein und doch besteht für Wendy nicht mal der Hauch eines Zweifels.

»Hook.« Sie haucht den Namen, als könnte dieser den Mann in ihrer Realität verankern oder daraus verbannen. Wendy ist sich nicht ganz sicher, was von beidem sie bezweckt.

»James.« Er berichtigt sie ganz automatisch, da er es schon zu oft hat tun müssen.

Er stützt sich schwer auf einen Gehstock und zittert leicht. Ihr Instinkt verleitet Wendy dazu, ihn stützen zu wollen. Doch im letzten Moment zieht sie ihre Hand zurück. Sie erkennt es in dem Moment, in dem sich etwas in seinen sturmgrauen Augen verändert. Er erkennt sie wieder und die Überraschung darüber ist nicht so groß, wie sie sollte.

»Und Sie sind … Wendy Darling.«

Sie korrigiert ihn nicht, sondern starrt ihn einfach nur an. Die Luft rings um sie fühlt sich zugleich elektrisiert und magnetisch an. Wendy stellt sich London als Karte vor, die zusammengefaltet wurde, um ihre beiden Leben in genau diesem Augenblick zusammenzubringen. Aber wie kann es sein, dass Käpt’n Hook hier ist? Hat sie letzte Nacht das gefühlt, als sie vor dem Feuer saß? War er der Grund für ihr Gefühl, dass etwas nicht stimmte, dass etwas in diese Welt geschlüpft war, das nicht hierhergehört? Oder steckt mehr dahinter?

»Wie …?« Ihr liegen zu viele Fragen auf der Zunge und es gelingt ihr nicht, auch nur eine davon auszusprechen.

Wie hat er sie erkannt? Wie kann es sein, dass er am Leben und hier ist? Wie ist er aus Nimmerland entkommen? Wie kann es sein, dass er im dichten Schneetreiben vor ihr steht?

Hook richtet sich auf. Wieder erzittert er und sein Gesicht ist schmerzverzerrt. Wendy denkt an Michael, ihren Bruder, und daran, dass sein Bein auch immer wehtut, wenn es kalt ist, seit er aus dem Krieg zurückgekehrt ist.

»Wir …« Ihr versagt die Stimme. Was soll sie zu diesem Mann sagen? Zu Peters unsterblichem Feind, einem Piratenkapitän aus einem Märchen? Sie verspürt den Drang zu lachen, ihre Nerven liegen blank. Er kann nicht hier sein. Als sie das erste Mal in Nimmerland war, hat sie ihn sterben sehen.

»Miss Darling?«

»Ja?« Es ist nicht mehr ihr Name, aber irgendwie doch. Obwohl sie geheiratet hat, war sie immer Wendy Darling und wird es auch für immer sein.

»Ich habe das Gefühl, das Schicksal hat es so eingerichtet, dass wir uns treffen.« Er wird von einem Hustenanfall geschüttelt und Wendy realisiert, wie zerbrechlich er aussieht – grau durch und durch, nicht nur seine Augen und sein Haar. »Ich …«

Bevor er noch mehr sagen kann, scheint der Boden unter ihren Füßen wegzubrechen. Nichts hat sich verändert, jedenfalls nichts Wahrnehmbares. Und doch fühlt Wendy, dass ein schrecklicher Schatten über ihnen hängt, der sich schlimmer anfühlt als das, was sich gestern Abend am Feuer in ihr ausbreitete. Schlimmer als alles seit jener Nacht …

Furcht durchbohrt ihr Herz wie ein Pfeil.

»Jane.« Ihre Tochter braucht sie.

Sie kann das Gefühl nicht abschütteln, es ist ihr untrüglicher Mutterinstinkt. Wendy fährt herum, rutscht auf der vereisten Straße aus, doch es kümmert sie nicht. Sie rennt los und Hook starrt ihr hinterher.

DER UNSTERBLICHE KÄPT’N

NIMMERLAND – 22 JAHRE ZUVOR

Sein Schwert – gebogen und rasiermesserscharf – schneidet an der Stelle, wo der Junge gerade noch stand, nur durch Luft. Pan ist bereits wieder da oben, dreht sich um die eigene Achse und steigt immer höher über das schwankende Deck.

»Du hast mich schon wieder verfehlt!« Pan streckt ihm die Zunge heraus. »Armer alter Hook.«

Der Junge landet und vollführt einen Tanz, als wäre das Holz unter seinen Füßen keineswegs nass und rutschig. Er wedelt mit seinem Schwert herum und versucht nicht einmal, Hook zu treffen. Seine Bewegungen sind allesamt bloß Show.

Ein Kind. Nur ein Kind. Ein nerviges zwar, aber trotzdem nur ein Kind. Wie kann es sein, dass er den Mitgliedern von Hooks Mannschaft ein ums andere Mal entkommt, sie nicht nur einmal, sondern Dutzende Male besiegt? Oder vielleicht sind es mittlerweile Hunderte Male. Oder noch mehr.

Die Tatsache, dass er es nicht genau weiß, beunruhigt ihn. Hook schwingt sein Schwert ein weiteres Mal, um die Frage zu vertreiben, wie oft er und Pan sich bereits gemessen haben. Doch sie lauert noch wie ein Schatten in seinem Augenwinkel und weigert sich zu verschwinden. Beinahe so wie Pan selbst.

Allerdings klaffen noch mehr Lücken in seinem Gedächtnis als diese eine. Teile seines Verstands liegen im Nebel; in seinen eigenen Erinnerungen gibt es Grenzen, die er nicht überschreiten kann. Fast so wie das Meer, das gegen diese Insel brandet. Unter seinem Kommando steht ein Schiff. Man sollte annehmen, dass er einfach davonsegeln könnte, so schnell und so weit er will. Und doch kehrt er immer wieder zurück.

Plötzlich leuchtet Pans Klinge gleißend hell. Hook ist geblendet, es trifft ihn wie ein Schlag ins Gesicht. Er stolpert rückwärts und hebt den Arm schützend vors Gesicht, als wieder Pans höhnische Stimme ertönt.

»Angsthase, Pfeffernase!«

Heiße Wut kocht in ihm hoch und lässt ihn nachlässig werden. Hook nimmt den Arm herunter und schlägt mit einer ausladenden Bewegung zu. Sie ist schludrig, er sollte es eigentlich besser wissen. Seine Klinge gelangt nicht mal in Pans Nähe. Nicht dass es überhaupt eine Rolle spielt. Jeder Schlag könnte perfekt geplant sein, um die Deckung seines Gegners zu durchbrechen, und doch würde er nicht treffen. Im Verlauf ihrer Dutzenden – Hunderten? – Kämpfe hat er dem Jungen nicht mal den allerkleinsten Kratzer zugefügt.

Verdammte Eleganz, verdammtes Talent! Er kämpft sich mit Leib und Seele vor und versucht, Pans Deckung zu durchdringen. Er will nur einen einzigen Treffer landen, Pans Widerstand brechen und einen Spritzer helles Blut fließen sehen. Er will sehen, wie sich Pans Augen voller Angst weiten, seinen Aufschrei hören, dass Hook unfair ist und er selbst derjenige, der immer gewinnen muss.

Hook bleckt die Zähne und gibt Pan keinen Augenblick Zeit, um sich zu erholen, lässt einen Schlag nach dem anderen auf ihn niedersausen. Jeder Hieb trifft Pans Schwert oder verfehlt ihn nur um wenige Zentimeter. Hook gewinnt an Boden. Pans Rücken stößt gegen die Reling. Hooks Mund verzieht sich zu einem Grinsen, endlich hat er ihn …

Da schwappt eine Welle aufs Deck und fegt ihn von den Füßen. Das Schiff und der Himmel tauschen die Plätze. Hook kracht auf die Planken und blinzelt Salzwasser aus seinen Augen. Pans Gelächter dringt laut und hell wie eine Glocke an seine Ohren. Es klingt, als ob jemand mit feuchten Fingern über einen Glasrand fährt.

»Schau an, der alte Käpt’n ist pitschepatschenass! Wie ein begossener Pudel!« Pans krähende Stimme dringt bis in die kleinste Ecke des Schiffs.

Hook sieht sich selbst durch die Augen des Jungen: Er ist vollkommen durchnässt, die dunklen Locken kleben an seiner Haut. Seine Kleidung aus Samt und Seide – vollkommen absurd und eitel – zieht schwer an seinen Gliedern. Er sieht noch schlimmer aus als ein begossener Pudel. Er sieht aus wie ein totaler Vollidiot.

»Käpt’n!« Eine Hand streckt sich ihm entgegen, um ihm aufzuhelfen.

Hook schiebt den Mann zur Seite. Auf seinem eigenen Schiff wird er sich nicht bemitleiden lassen. Welcher Pirat kann denn nicht mal ein einfaches Kind besiegen?

»Pan!« Hook kommt wieder auf die Beine.

Der Name hängt in der Luft und wird mit einem Krähen beantwortet. Dann schwebt der Junge plötzlich vor ihm über dem Deck. Hinter ihm brennt die Sonne so hell, dass Hook ihn nicht direkt ansehen kann; Pan ist ein Loch, die Abwesenheit von etwas, eine scharf geschnittene Silhouette im hellen Tageslicht.

Die See, soeben noch aufgewühlt, ist nun so still, dass es wirkt, als würde sie die Luft anhalten und darauf warten, was als Nächstes passiert. Müdigkeit überrollt ihn wie eine Welle. Er ist bis auf die Knochen durchnässt, seine Muskeln schmerzen wegen des Kampfs. Doch Pan ist immer noch so kess wie ein frisch gepflücktes Gänseblümchen.

Hook will bloß trockene Kleidung und dass Pfeifenrauch in seine Lunge strömt. Er will saufen, bis er sich nicht mehr an seinen eigenen Namen erinnert, und eine ganze Woche schlafen. Er lässt die Schultern hängen. Die Antwort auf die Frage, die er zu verdrängen versucht hat, kriecht aus den vernebelten Teilen seines Verstands und grinst ihn an. Er hat schon Tausende Male gegen Pan gekämpft, unzählige Kämpfe ausgefochten und jedes einzelne Gefecht verloren.

Das Deck hebt und senkt sich. Er macht sich bereit, während der Junge siegessicher im Kreis fliegt. Er ist zugleich überall und nirgends.

»Du wirst mich niemals besiegen, Hook! Vielleicht hacke ich dir noch die andere Hand ab und verfüttere sie auch an das Biest.«

Ihm läuft ein kalter Schauer über den Rücken und eine weitere Erinnerung taucht auf. Zähne und Schuppen und Reihen voller schrecklicher Zähne. Er erinnert sich an seinen Tod; er erinnert sich daran zu ertrinken.

Blut rauscht in Hooks Ohren. Er wirbelt in Richtung der piepsigen Stimme herum und schwingt sein Schwert. Doch Pans Klinge ist schon wieder da und wehrt seinen Hieb ab. Hooks Waffe fällt zu Boden. Die Spitze von Pans Schwert berührt einen der Knöpfe an Hooks Samtmantel. Pan könnte ohne große Anstrengung sein Herz durchbohren.

»Tu es! Tu’s doch endlich!« Als Hook diesen verzweifelten wütenden Wunsch äußert, spricht er leise und bewegt kaum die Lippen.

Mit der Klinge würde es zumindest schnell gehen. Pan verengt die Augen zu Schlitzen.

»So funktioniert das nicht. Du musst es schon richtig machen, du dummer alter Käpt’n.« Trotz seiner ausgelassenen Worte ist Pans Tonfall messerscharf.

Oben in der Takelage und entlang der Reling jubeln Pan die dreckverschmierten und in Fetzen gekleideten Verlorenen Jungs zu. Sie gleichen einem Schwarm lärmender Vögel, die auf seinem ganzen Schiff verteilt hocken.

»Ich weiß! Ich sollte dich über deine eigene Planke schicken!« Pans Augen glitzern voller Vorfreude und Boshaftigkeit.

Unwillkürlich denkt Hook an eine aufgesplitterte Geode, eine Leere mit scharfem kristallinen Glanz. An diesen Anblick erinnern ihn Pans Augen; nichts Menschliches liegt darin.

Sanfte Wellen bringen das Schiff zum Schaukeln. Warum beendet seine Mannschaft dies nicht? Warum kommt ihm niemand zu Hilfe? Hat nicht gerade jemand versucht, ihm zu helfen? Ihm seine Hand entgegengestreckt? Aber er hat sie weggeschlagen. Er befehligt eine Mannschaft von erwachsenen Männern, Pan bloß eine Bande abgerissener Jungs. Es sollte einfach sein, sie sollten gewinnen. Doch es liegt nicht nur an Hook allein – sie sind allesamt hölzerne Marionetten, die an Pans Fäden baumeln.

Hook spannt die Muskeln an und steht still. Aber Pans Wille ist stärker. An diesem Ort ist Pans Wille alles. Ohne Hooks Zutun wird sein Arm in die Luft gezerrt und er schwenkt bedrohlich seinen Haken in der Luft.

»Damit kommst du nicht davon, Pan! Nächstes Mal werde ich dich besiegen!«

Der Junge lacht, da das Spiel nun ganz nach seinen Wünschen abläuft.

»Ich. Bin. Nicht. Dein. Spielzeug.« Hook bringt den Satz nur mühsam heraus. Jedes einzelne Wort tut weh, als ob er Steine hochwürgt, die seinen Rachen rau und blutig kratzen.

Falls Pan sie überhaupt gehört hat, ignoriert er seine Worte.

»Du bist nichts weiter als ein verdorbenes und verwöhntes Kind, das seine Puppen gegeneinanderschlägt, bis sie kaputt sind.«

»Schluss mit dem Gequatsche. Das ist doch öde.« Pans und Hooks Blicke treffen sich, die Freude in Pans Augen schmilzt dahin und gibt die Sicht auf etwas Kaltes, Grausames frei – ein uraltes Wesen, das sich hinter dem Gesicht eines Kindes verbirgt.

Pan huscht nicht länger vor und zurück, sondern hängt still wie die ruhige See in der Luft. Als Hook ihm in die Augen blickt, glaubt er, in dunkles Wasser hinabzusehen. Er spürt eher, was dahinterliegt, als dass er es mit den Augen erfassen kann. Dann spürt er sie, die düstere Erkenntnis, die schon die ganze Zeit über in seinem Hinterkopf lauert, die Wahrheit, die er zu ignorieren versucht. Doch er kann sie nicht länger ignorieren. Sie wird jeden Moment in Form von undurchdringlichen Schuppen und einem hungrigen Maul auftauchen.

Hook erinnert sich daran zu ertrinken. Und er hat dies bereits Hunderttausende Male durchgemacht.

Obwohl er im Beisein seiner Mannschaft keine Angst zeigen und nicht als Feigling dastehen will, steigt Furcht in ihm auf. Er will Pan die Genugtuung zwar nicht gönnen, aber er hat seine Atmung nicht länger unter Kontrolle. Sein Puls galoppiert und er wird unaufhaltsam hinterhergezogen.

Pan. Panik. Eine Hand schlüpft unter seine Haut, packt sein Herz und drückt erbarmungslos zu.

Sein Tod ist eine unaufhaltsame Tatsache. Er existiert vor ihm und hinter ihm, etwas, das schon passiert ist und wieder passieren wird – ein unendlicher Kreislauf. Er und Pan und die Kreatur unter der Wasseroberfläche sind drei Punkte eines Dreiecks, die unwiderruflich miteinander verbunden sind. Egal was er in diesem Moment tut – nichts wird sich ändern.

Der Anflug eines Lächelns, kalt und schrecklich, umspielt Pans Lippen. Dann spitzen sie sich und stoßen ein schrilles Pfeifen aus, das wie ein hüpfender Stein über die ruhige Wasseroberfläche dahinflitzt.

Hook dreht sich unwillkürlich um. Seine Beine tragen ihn übers Deck, obwohl er sich eigentlich keinen Millimeter bewegen will. Er wirft einen Blick über die Schulter, wo seine Mannschaft allmählich Gestalt annimmt, als hätte sie bis zu dem Moment, in dem Pan sie braucht, um ihnen die Erniedrigung ihres Käpt’n zu präsentieren, aufgehört zu existieren.

Diese Männer – wie oft haben sie schon gemeinsam gekämpft? Wie oft ist er schon vor ihren Augen gestorben? Seine Gedanken drehen sich im Kreis und Hook stellt fest, dass ihm kein einziger ihrer Namen einfällt. Sie sollten Kampfgefährten sein, loyale Männer, die bereit sind, für ihren Käpt’n in den Tod zu gehen. Und doch fragt er sich, ob irgendeiner von ihnen mehr über ihn weiß, als seine gebrüllten Befehle über ihn verraten. Er weiß jedenfalls überhaupt nichts über sie.

Die Erkenntnis tut mehr weh, als sie sollte. Ein Gefühl des Verlusts rauscht durch ihn hindurch. Irgendetwas fehlt, er hat irgendjemanden vergessen. Voller Verzweiflung lässt er den Blick über seine Mannschaft schweifen. Raue Piraten in verschwitzter und schmutziger Kleidung, mit Dreck unter den abgebrochenen Fingernägeln und Schwielen an den Händen von der Arbeit mit den Tauen. Mit einer Ausnahme. Hooks Blick bleibt an einem Mann hängen, der etwas abseits steht. Der Mann zuckt zusammen, als ob es ihn erschreckt, gesehen zu werden.

Hooks Gedanken machen einen Satz. Er hat den Mann noch nie zuvor gesehen und genau wie die anderen Namen kennt er auch den seinen nicht. Jedoch kehrt das Gefühl von Verlust zurück, diesmal stärker – eine Art Phantomschmerz, dessen Ursprung er nicht genau ausmachen kann.

Ihre Blicke treffen sich und Hook erkennt so etwas wie Betrübnis in seinen Augen. Er wünschte, er könnte einfach stehen bleiben. Wenn er doch nur einen Moment länger Zeit hätte. Wenn er doch nur mit dem Mann reden könnte. Wenn er sich nur erinnern könnte.

Er hat die Reling und die Planke fast erreicht. Sein Blick ruht weiterhin auf dem Mann. Er versucht, sich jedes Detail einzuprägen, ihn in Erinnerung zu behalten. Es fühlt sich wichtig an. Der Mann ist ordentlicher gekleidet als die anderen; er trägt keine Waffe. Sein Haar ist im Nacken zusammengebunden und erstaunt stellt Hook fest, dass seine Hände weich aussehen.

Da sind keinerlei Schwielen zu erkennen – Hände eines vornehmen Herrn, nicht die eines Piraten. Das genügt, damit sich die Angst vorübergehend verflüchtigt und Erstaunen weicht. Der Name des Mannes liegt ihm förmlich auf der Zunge, doch genauso schnell ist er auch wieder verschwunden.

Pan drückt die Spitze seines Schwerts in Hooks Rücken und Hooks Mannschaft verschwindet wieder. Die Welt konzentriert sich ganz auf sie beide, Hook und Pan sind allein. Die Schwertspitze dringt beinahe durch den dicken Stoff von Hooks Mantel. Er hebt zuerst einen Fuß, dann den anderen. Er betritt die Planke und sieht ins Wasser hinab. Mittlerweile ist die See aufgewühlt, die Wellen heben und senken sich; das Ding aus der Tiefe steigt weiter auf.

»Los, spring!« Pan drückt ihm sein Schwert wieder in den Rücken, als bliebe Hook eine Wahl.

Seine Knie beugen sich ganz automatisch, er tut wie befohlen. Die Wasseroberfläche ist hart. Sein Samtmantel breitet sich wie Blütenblätter auf der Oberfläche aus. Augenblicklich saugt er sich voll Wasser und zieht ihn nach unten.

Er erinnert sich daran zu ertrinken.

Und er erinnert sich daran, dass Ertrinken allein Pan nicht genügt.

Das Biest erscheint in einem Schwall aus silbernen Luftblasen. Messerscharfe Zähne schließen sich um Hooks Bein, Knochen brechen, als ihn die Kreatur mit hoher Geschwindigkeit durch die Wellen zerrt. Es ist beinahe schnell genug, dass er das Bewusstsein verliert, aber eben nur beinahe. Die Begriffe Oben und Unten verlieren an Bedeutung. Wasser spült in seine Nase und brennt wie Feuer. Schuppen winden sich um ihn herum. Die Kreatur ist riesig und er kann sie nicht vollständig erkennen. Sogar wenn ihm das Salz nicht in den Augen brennen würde. Ein klauenbewehrter Fuß hier, ein tiefschwarzer Mittelpunkt in einem goldenen Auge dort, eine flache Schnauze, die sich gefährlich weit öffnet.

Die Kreatur sieht zwar wie ein Krokodil aus, doch ein Krokodil ist nur ein Tier. Es handelt nach seinen Instinkten. Es frisst, um zu überleben. Diese Kreatur folgt indessen Pans Ruf. Sie ist bösartig, auf ihr Ziel fixiert und fähig zu hassen. Und verabscheut ihn.

Ein kleiner objektiver Teil von Hooks Verstand teilt ihm mit, dass Krokodile eigentlich im Süßwasser leben. Sie ziehen Flüsse und Sümpfe dem Ozean vor. Der Gedanke ist so fehl am Platz, so wenig hilfreich, dass Hook, sogar als der Atem aus seinen Lungen gepresst wird und er zum hundertsten, tausendsten, millionsten Mal sein Leben verliert, mit einem Lachen stirbt.

»Ist es wieder tot?« Kalte Finger tippen ihn an.

»Nicht es, er. Der hier ist der Käpt’n.«

»Käpt’n. Neppten. Schleppten.« Auf die sinnlos dahergesungenen Reimwörter folgt ein schrilles Gelächter, das an die Laute von Seevögeln erinnert.

»Käpt’n.« Die dritte Stimme klingt abschätzig und trieft vor Verachtung. »Es ist trotzdem ertrunken, nicht wahr? Nutzloses Land-Ding.«

Hook dreht sich auf die Seite und würgt Meerwasser heraus. Wenn es wieder hochkommt, brennt es genauso schlimm, wie wenn es runtergeht. Die Brust tut ihm weh, seine Rippen sind ganz schön ramponiert. Er kann kaum glauben, dass seine Knochen nicht alle miteinander gebrochen sind. Oder vielleicht sind sie es doch. Aus seinem zerkratzten Hals kommt der Geschmack von Blut.

»Wasser«, stößt er krächzend hervor.

Er liegt auf einem harten Untergrund. Durchnässte Kleidung klebt an seiner Haut. Er ist zu schwer, um sich aufzusetzen.

»Armer Käpt’n.« Er kann nicht sagen, ob es wieder die erste Stimme ist oder die dritte oder eine völlig andere. Doch es ist auch egal, denn es schwingt keinerlei Freundlichkeit darin mit, nur Kälte und ein Anflug von Hohn.

Er öffnet die Augen, denn die raue Schale einer Muschel berührt seine Lippen. Ein paar Tropfen Wasser fließen in seinen Mund und er schlingt sie gierig hinunter, bis ihm einfällt, dass ihn die Meerjungfrauen beim letzten Mal, als sie ihn aus dem Wasser zogen, mit Salzwasser wiederbeleben wollten. Er verschluckt sich beinahe, doch das hier ist frisches Süßwasser und er schluckt wieder und wieder, bis die Muschel weggezogen wird. Er versucht sich aufzusetzen.

Schwaches Licht dringt durch die Höhlenöffnung herein. Es ist silbergrau und könnte auf den frühen Morgen, den frühen Abend oder irgendwas dazwischen deuten. Er kann nicht sagen, wie lange er dieses Mal ertrunken war und wie lange er gebraucht hat, um zurückzukehren.

Überall um ihn herum rekeln sich in größeren oder kleineren Becken Meerjungfrauen. Die Algen in den Becken geben ein gedämpftes Licht ab. Eine der Meerjungfrauen schlägt träge mit der Schwanzflosse auf die Wasseroberfläche. Das Geräusch hallt von den Wänden wider und das sich kräuselnde Wasser reflektiert an der Höhlendecke. So wirkt es, als würde sich die Höhle am Meeresboden und er sich immer noch unter Wasser befinden.

Er braucht einen Moment, um seinen Körper davon zu überzeugen, dass wirklich Sauerstoff in seine Lungen fließt. Die Meerjungfrauen beobachten ihn schweigend und warten darauf, was er wohl als Nächstes tun wird. Sie erinnern ihn an Möwen, ruhig und dumm, aber grausam, wenn es um Nahrung geht.

Er hat Legenden über die wunderschönen Kreaturen gehört, die Männer in den Tod locken. Doch die Schönheit dieser Meerjungfrauen ähnelt eher der geschmeidigen Schönheit von Haien oder Aalen. Zwar wirken ihre Gesichter menschlich, aber irgendwas an ihnen ist falsch. Seltsame Schatten ziehen sich über ihre Wangen und Kiefer und lassen ihre Gesichtszüge ein wenig zu scharfkantig, ein wenig zu spitz wirken. Ihre ausdruckslosen Augen leuchten im Dunkeln.

Er versucht, nicht darauf zu achten, wie sie ihn ansehen, während er seinen Körper abtastet. Seine Beine sind noch dran, seine Arme am rechten Platz. Mal abgesehen von einem leichten Schmerz scheint er nicht mehr als ein paar blaue Flecke davongetragen zu haben. Lediglich die Hand fehlt ihm, an ihrer Stelle prangt nun ein Haken – die einzige bleibende Wunde, die ihm das Biest je verpasst hat. Bei jeder Rührung fühlt es sich so an, als bewegten sich unter seiner Haut Knochensplitter. Doch das ist nur eine Illusion – sein Verstand sagt ihm, was sein sollte, und nicht, was ist.

Die Meerjungfrau im Becken, das ihm am nächsten liegt, kommt neugierig heran und stützt ihre Arme auf den Rand des Beckens. Als er sie ansieht, schlägt sie mit der Flosse und spritzt ihn nass.

»Dummer Hook, krummer Hook. Der hübsche Peter hat dich wieder besiegt.« Sie lacht und die anderen stimmen ein. Das Geräusch hallt in der Kaverne wider.

Sogar aus unmittelbarer Nähe lässt sich nicht immer erkennen, welche der Meerjungfrauen gerade spricht. Zwar erinnern sie ihn an Seevögel, aber auch an Bienen – eine Schwarmintelligenz, deren Angehörige mit bloßem Auge nicht auseinanderzuhalten sind. Noch nie ist es ihm gelungen, die verschiedenen Meerjungfrauen voneinander zu unterscheiden oder sicher zu sagen, ob er einer bestimmten Gruppierung schon einmal begegnet ist. Sie sind so wandelbar wie das Element, in dem sie sich bewegen. Er kann sich ihre Gesichter nicht merken. Ebenso wenig wie diejenigen von Pans Verlorenen Jungs. Oder die seiner eigenen Crew.

»Böser, böser Hook. Er weiß nicht, wie man den hübschen Peter besiegt, nicht wahr?« Die Stimme hallt von den Wänden wider und verwirrt ihn nur noch mehr.

Die Stimme klingt musikalisch, aber auch gespenstisch. Zwar haben ihn die Meerjungfrauen aus dem Wasser gezogen. Doch wenn sich ihre Stimmung ändert und sie anfangen, sich zu langweilen, können sie ihn genauso gut in Stücke reißen.

»Es weiß gar nichts«, spottet eine weitere Stimme. Oder ist es dieselbe? »Dummer Pirat. Es kennt die Geschichten nicht. Es kennt das Geheimnis des hübschen Peters nicht.«

Zähne blitzen auf und Augen, die ihn einen Moment lang an Pans erinnern. Wie aus einer anderen Welt. Unwirklich.

»Welches Geheimnis?« Hook konzentriert sich auf die Meerjungfrau direkt vor ihm, jene, die er am besten erkennen kann. Die anderen sind nicht viel mehr als Schatten in ihren Becken und auf den Felsen, die wie geschmolzenes Wachs aussehen. Allerdings antwortet ihm nicht sie. Oder zumindest sieht er nicht, wie sich ihre Lippen bewegen.

»Ooh. Vor langer Zeit vergraben. Würdest du zuhören, wenn wir es dir erzählen, Seelen, stehlen? Nein. Meerjungfrauen sind niedere Kreaturen. Wie kreischende Vögel, nicht wahr?«

Er blickt weiterhin die Meerjungfrau vor sich an, falls etwa doch sie gerade sprechen sollte. Sie legt den Kopf schief und schaut ihn mit klugen Augen an, was ihn ziemlich verunsichert. Können sie gegenseitig ihre Gedanken lesen? Können sie auch seine lesen?

»Erzählt mir eure Geschichte. Ich werde zuhören.« In seinem Hinterkopf kribbelt es – ist es eine Erinnerung aus dem Teil seines Gehirns, der stets im dichten Nebel liegt? Hat er vielleicht schon mal nach dieser Geschichte gefragt? Noch mehr Gelächter hallt durch die Höhle.

»Ein Geheimnis!«, piepst eine Stimme und die anderen fallen ein. Die Stimmen überlagern sich und verschmelzen miteinander.

Offenbar vergessen die Meerjungfrauen, dass sie ihn mit ihrem Wissen necken wollen, und sind begierig darauf zu beweisen, dass sie etwas wissen, was er nicht weiß.

»Ein Schatz.«

»Eine Klinge.«

»Eine Tür.«

Die Wörter überlappen sich und er hat Schwierigkeiten, sie auseinanderzuhalten. Das Kribbeln einer Erinnerung, die er nicht ganz greifen kann, setzt wieder ein. Wieder einmal ist da etwas, das er vergessen hat. Etwas, das er vergessen wollte; er spürt, wie die Erinnerung Form annimmt – sie fühlt sich an wie Hoffnung, die ihm durch die Finger rinnt, und ist kaum zu ertragen.

»Ein Ausweg.«

Die Worte rasen wie eine Feuersbrunst durch seine Adern. Er macht einen Satz auf die ihm nächste Meerjungfrau zu. Er will sie packen, schütteln und sie dazu bringen, Klartext zu reden. Doch ein einziger Schlag ihrer Schwanzflosse bringt sie außer Reichweite; seine Hand und sein Haken greifen ins Nichts.

»Eine Klinge.«

»Um das Gewebe zwischen den Welten zu zerschneiden.«

»Alte Magie.«

»Die älteste. Kälteste.«

»Fiese Magie. Miese Magie.«

»Fieser Hook, mieser Hook.«

»Fies, fieser, am fiesesten.«

»Nur der Fieseste kann die Klinge benutzen. Nur der Mieseste.«