Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Rey Naranjo Editores

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

La autora vuelve a poner su mirada sobre Medellín en este nuevo libro de cuentos. Esta vez, las diez historias aquí reunidas exploran las sombras de la cotidianidad en la que se mueven unos personajes que tienden a la ambivalencia y al desequilibrio. Entre la tragedia y la comedia, se compone así un mosaico de precariedad, nostalgia y violencia.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 224

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

¶

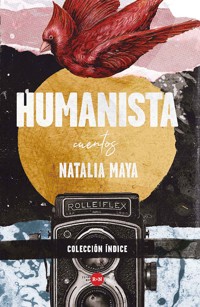

Humanista

© 2023 Natalia Maya

Dirección editorial: John Naranjo • Carolina Rey Gallego

Director de la colección Índice: Camilo Jiménez Estrada

Dirección de diseño: Raúl Zea

Equipo R+N: Alberto Domínguez • Daniela Mahecha • Isabella Viracachá

Impreso en Colombia por Panamericana Formas e Impresos S.A.

isbn 978-628-7589-20-9

Hecho el depósito de ley

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial en cualquier medio, sin permiso escrito de los titulares del copyright.

Humanista

Natalia Maya

COLECCIÓN ÍNDICE

REY NARANJO EDITORES

Hay guerras, derrotas y victorias de la raza humana que no son militares y que no están consignadas en los anales de la historia.

john edward williams

Para dar de comer al niño hacen falta los dos padres; uno para darle la comida y otro para hacer compañía al primero.

nora ephron

Ojos así de pequeñitos

A J. M. M.

Yo siempre supe dónde quedaba la oficina de mi papá. Cada que pasábamos en el carro por la calle Colombia, donde hace esquina con Carabobo, en dirección a nuestra casa en el Estadio, mi mamá me señalaba el edificio Suramericano. Incluso muchos años después, cuando tenía que hacer una vuelta en el centro, pasaba por ahí y me quedaba parada un rato en el frente de aquel edificio, a ver si de pronto lo veía salir. Me moría por conocerlo, pero sabía que no era yo quien daría el primer paso. ¿Cómo podría?

En algún momento de nuestras vidas mi mamá dejó de mencionar a J., que era como ella le decía. Me parece que fue después de que terminaron los pleitos, que duraron cinco o seis años; a partir de ahí yo quedé llamándome como él para siempre, es decir, con su mismo apellido. Y para siempre era todos los días, cuando tomaban lista los profesores en cada clase, cuando escribía mi nombre en la parte de arriba de la hoja de un examen, cuando me pedían la identificación en un aeropuerto o en una cita con el médico. En la libreta de calificaciones, donde ponía nombre del padre, estaba el nombre completo de él. En el renglón de abajo iba el de la madre. Tenía un papá, lo sabía, llevaba su apellido, pero no lo conocía y tampoco tenía recuerdos de una familia con él.

La primera vez que lo vi fue en el laboratorio donde nos hicieron las pruebas de filiación para constatar la paternidad que mi mamá le imputaba y que J. negaba con vehemencia. Se trataba de unas de las primeras pruebas genéticas que se hicieron en el país, por allá en los años setenta y que, aunque eran diferentes a las de adn que se practican ahora, arrojaban datos de compatibilidad importantes para establecer el parentesco. El examen de la Cruz de Antihélix, que analiza un rasgo particular ubicado en el pabellón auricular —hereditario sólo entre padre e hijo—, fue determinante al detectar casi un 90 % de coincidencia. Alguna vez mi mamá me contó que, además de la agudeza de su abogada, ese examen fue piedra de toque en el resultado de los litigios. Cuando llegamos, la Mona, que me llevaba de la mano, me dijo que ahí estaba mi papá. Yo tendría unos cinco años, pero recuerdo que el corazón se me quiso salir del pecho. No mires, no mires, me dijo, yo te digo cuándo. No mires. Ya... No, no, todavía no, no mires. Te está mirando, no mires. Quieta, no mires. La última vez que me dijo que ya podía mirar, preferí voltearme de cara a la pared. No entendía nada. No quise volver a mirar.

Después de tantos años, ahora pienso cómo sería nuestra historia si la Mona, en vez de decirme que mirara con disimulo —lo que seguro hizo para evitarme otro rechazo—, me hubiera alentado a que corriera y fuera a darle un abrazo a mi papá. ¿Habría logrado correr el cerco? ¿Tocar tu corazón? Ese gesto, minúsculo, tal vez nos hubiera evitado tantos años de ausencia.

¿Qué se te pasó por la cabeza en ese instante? Tú tenías uso de razón, yo no. ¿Alguna vez lo pensaste? ¿Por qué no te acercaste y me levantaste en tus brazos? Y si bien no fue en ese momento, ¿por qué no después?, cuando la ciencia y tu amada jurisprudencia dieron respuesta concluyente a todas tus dudas.

Y es que mi papá, abogado de profesión, a quien le gustaba resolver casi todos sus asuntos por las vías jurídicas, estaba lejos de pensar que la más significativa de sus batallas se fallaría en un espacio tan diferente al de los tribunales. Esta vez el veredicto no provenía de un juzgado, sino de un laboratorio. Allí donde ni la temeridad del imputado, ni la malicia procesal, ni la audacia de las declaraciones juradas en vano tendrían la última palabra. Saben él, mi mamá, y Dios si existe, las veces que ella le rogó para que resolvieran la situación de otro modo. Nunca quiso. Mi papá la arrastró hasta sus límites y ella se enfureció. Y la rabia y el dolor de mi mamá fueron ciegos, estruendosos y sin contención hacia un desbarrancadero. Ella también se equivocó (alguien podría alegar que con justa causa). Esa decisión que tomó al tenerme fue su perdición y su cruz. Lo que nunca supo fue que para él, al final de sus días, sería todo lo contrario.

El proceso de paternidad avanzó en los juzgados por varios años entre dilaciones y abusos de los recursos jurídicos. Mi papá perdía un pleito y enseguida apelaba, perdía otro y volvía a apelar, y así hasta llegar a la Corte Suprema, donde, por un lado, las calumnias y los miedos se abrían paso a empellones, y por el otro, certera y sin amagues, la evidencia científica que recorría su cuerpo y el mío se establecía sin aspavientos. Fueron tres instancias por las que tuvieron que pasar antes de que se dictara la sentencia definitiva, como tres fueron las veces que negó Pedro a Jesús.

Años después volví a ver a mi papá. No a él personalmente, sino a una caricatura de él que tenían en un club de la ciudad. En ese club había un mural con caricaturas de cada uno de sus socios. Los dibujos, además de la figura del socio, eran representados con algún rasgo distintivo del personaje. A los ludópatas, por ejemplo, les pintaban una baraja de naipes o unos dados; a los que les gustaba el fútbol, un balón; a los que hacían crucigramas, una cuadrícula con letras en sus casillas. En la caricatura de mi papá, en la esquina inferior, aparecía un vaso de licor con hielo. El papá de Juancho, mi novio, también era socio de ese lugar, y por eso podíamos ir todos los sábados a bañarnos en la piscina, y algunos días de la semana, a montarle guardia a J., por si aparecía.

Sólo quería verte, recordar cómo eras. Nunca pasó. Tan cerca y tan lejos que estuvimos siempre y tú ni te enterabas. Y es que con tu ausencia no sólo me privaste de tu cariño y protección, también me negaste la posibilidad de crecer en una familia. Y esas dos carencias, ¿sabes?, hicieron una gran diferencia. Ya no sé si para mal o para bien. Lo que sí sé es que si supieras por lo que pasamos, se te pondría el corazón en un puño. Claro, si al menos eso pudieras entenderlo. Hay hijos que nacemos del azar, y el azar, como bien lo dijo Borges, no es más que nuestra ignorancia de la compleja maquinaria de la causalidad.

Al cumplir dieciocho años, la ley me asistía en caso de que quisiera demandar para que mi papá me ayudara con el pago de mis estudios universitarios. También en caso de que se requiriera prolongar la cuota de manutención. Nunca lo hice. La vida no podía ser eso: demandar o ser demandado. Es que no son pocas las veces que he tenido que detenerme y poner contención a mi avanzada para no pasar una vida como la de mis padres, entre litigios, tribunales y abogados. Y aunque me moría por conocer a mi papá, el uso de razón que alcancé con la mayoría de edad sólo sabía de ausencia y desolación. Miedo a otro rechazo. Por eso no sería yo quien daría el primer paso. ¿Cómo podría?

A mi papá lo vine a conocer por casualidad en un juzgado, también podría decirse que por azar, aunque ya sabemos lo que dice Borges de eso. Y es que ¿qué otro espacio podría ser más propicio para conocer a «la hija de la sentencia»?, como él me llamaba. Sucedió el 2 de septiembre de 1995, acababa de cumplir veintitrés años. Ese día fui a acompañar a mi mamá a revisar una demanda que les había puesto un inquilino de una casa que ella tenía en compañía con sus hermanas. Salí a comprar unos chicles mientras ella leía el proceso y vi a un hombre que se acercaba por el corredor. Era como si me estuviera viendo en un espejo. Los hijos negados somos así, de alguna manera mágica obra el adn en nosotros. Ahí estaba yo, el rostro de mi padre suspendido bajo mi piel, sobre los huesos de mi cara. Los ojos pequeñitos, la nariz larga y el mismo rostro finito que yo tengo. Ese hombre tenía mis rasgos, no sólo pensé cuando lo vi, sino que además volví a sentir ese fuerte sacudón en el pecho, el mismo que de inmediato me hizo volver hasta donde estaba mi mamá y decirle que ahí venía J. En un principio no me creyó, que cómo iba a poder reconocerlo si lo había visto sólo una vez en la vida, y eso de muy niña, me dijo; hasta que, dos minutos después, lo vio entrar a la sala donde estábamos. La vi seguirlo con la mirada en silencio hasta que él se acercó a la ventanilla del juzgado. Al cabo de un rato me dijo: Sí, ese es J. Ese es tu papá. Ahí lo tienes. De niña la enloquecía con preguntas para que me contara cómo era él, dónde se habían conocido, en qué trabajaba. Ella se limitaba a responderme escuetamente. Nunca me habló mal de J., tal vez sea por eso que no le guardé rencor. Esa fue la única vez en la vida que vi a mis papás juntos, o no juntos, cerca. Instantes después soltó el folio que tenía entre las manos y salió del lugar. No la retuve ni me fui tras ella. Lo que hice, en cambio, fue sentarme en una banqueta que había en uno de los laterales de la sala del juzgado y me dediqué a observarlo.

J. le pidió al dependiente uno de los libros en los que apuntaban las últimas actuaciones de las demandas que llevaban en curso. Yo lo reparé otro poco. Pies pequeños y las manos con las falanges expuestas, como las mías. Cabello casi blanco. Ni muy gordo ni muy flaco. Alto. Feo. Al cabo de un rato respiré profundo y me acerqué. Hola, recuerdo que le dije. Mi papá se dio la vuelta sonriente y me respondió el saludo. Se comportó muy simpático cuando lo abordé, y yo que estaba temblando. Me dijo que lo disculpara, que él era muy mal fisonomista, que por favor le recordara mi nombre.

Luisa. Luisa Mora. Los rasgos de la cara se le tensaron y su mirada se fijó en la mía por un instante que me pareció infinito. Ahora temblábamos los dos. Cuando pudo asimilarlo, me habló aturdido: ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Estás estudiando? No, no quiero estudiar. ¿Estás trabajando? No, tampoco. Le mentí. Silencio. Pudimos quedarnos conversando, teníamos un universo de cosas por decirnos. Silencio. Me despedí y fui a buscar a mi mamá.

Ahora no sé cómo lo hice, pero un mes después me armé de valor y salí de mi casa dispuesta a que mi papá me diera la cara. ¿Para dónde va, señorita?, me dijo el portero del edificio Suramericano dos segundos después de ingresar al vestíbulo. En ese momento algo me iluminó y miré hacia arriba, a un tablero en el que estaban los nombres de los abogados y los números de las oficinas. Ehh, ehh... piso siete... Édgar Zuluaga, dije trastabillando el primer nombre que alcancé a leer. Cuando llegó el ascensor, el portero me acompañó y marcó el piso siete. Al llegar allí busqué las escaleras y bajé un piso. Sabía que la oficina de mi papá estaba en el sexto, no recuerdo si eso me lo había dicho mi mamá o si lo leí en alguno de los expedientes donde ponen las direcciones de los querellantes. No sólo sabía el piso, también sabía el número del teléfono de memoria. Al inicio del corredor encontré la oficina 640. La puerta estaba abierta y pude verlo de espaldas, hablaba por teléfono y miraba a la calle por la ventana. Me temblaban las piernas. No me atreví a seguir, tengo miedo al rechazo.

En cambio, recuerdo que, mientras estaba ahí, me llamaron la atención unos ventanales internos que daban a un patio de cemento gris y sombrío, de esos que tienen todos los edificios construidos en la década del cincuenta y que parecen escenarios de novela negra. Consideré que sería encantador lanzarme desde allí. Pude verme con la cabeza reventada y con la pierna o el brazo torcidos hacia arriba en señal de huesos rotos, así como los esquemas con tiza que hacen de un cuerpo en el pavimento para reconstruir la escena de un crimen. Eso sí, me tiraría de espaldas para quedar mirando hacia arriba. Ese día llevaba la cédula en el bolsillo del pantalón. Pensé que al primero que llamarían para identificarme sería a él, pues tenemos el mismo apellido y él era el único abogado de ese edificio que se apellidaba así. No había posibilidad de confusión. Apenas leyera mi nombre en el documento se sentiría miserable, elucubraba para mis adentros. Con los días se sentiría más desgraciado aún, especialmente cuando la gente supiera que la que se tiró desde el piso donde estaba su oficina era su hija. ¿El doctor Mora tenía una hija?, se preguntarían algunos pocos, acaso los distraídos o los desinformados. Tampoco podría olvidar nunca los pedazos de mi cráneo esparcidos por el suelo; con tanta sangre revuelta entre el pelo y la cara. De no ser porque todos los dientes los habría perdido en la caída, le esbozaría una pequeña sonrisa. ¿Podría notar que tenemos el mismo perfil? Tal vez me reconocería en sus ojos, pues los míos son así de pequeñitos, como los suyos. Por eso los llevaría bien abiertos, para ese último momento, cuando me asestara el golpe.

Pero no, yo nunca tendría tanto coraje como para arrojarme al vacío. Cuando miré hacia abajo sentí terror de quebrarme la columna o quedar en un coma profundo para siempre. Aquella vez, para salir del edificio Suramericano, preferí mejor, en vez de llamar al ascensor, bajar los escalones de dos en dos y a toda velocidad. Mejor me mato otro día, pensé. Juancho me esperaba afuera.

Unos años después, J. me mandó a llamar por intermedio de una familiar de él que era la médica ginecóloga de una amiga de mi mamá. Había comenzado mi primer trabajo como editora y ese año cumpliría veintiocho. No tienes que acompañarme, le dije a Juancho esa mañana antes de salir. Me sentía ansiosa y expectante. No fue así al llegar a la puerta del edificio Suramericano. Una vez atravesé el portón, las manos me sudaban, el corazón se me quería salir y las piernas no me respondían. Cuando el portero me preguntó para dónde iba, no pude pronunciar su nombre y preferí dar media vuelta. Salí con la respiración entrecortada y caminé por la acera en dirección a la iglesia de La Veracruz. Esta vez no podría devolverme, no podía ceder el control al miedo, a la incertidumbre, a los daños que estaban hechos. Ya el primer paso se había dado, y lo había dado él, como correspondía. La lógica del destino, que es sabia, no admite subterfugios.

A un costado alcancé a ver una cantina abierta, entré y pedí dos aguardientes dobles, me tomé uno detrás de otro y no quise pasarlos con el vaso de agua que me ofreció el cantinero. ¿Qué, negrita, una misión difícil?, me dijo antes de que le pagara. La más difícil, respondí, y salí sintiéndome valiente. Eran las 7:24 de la mañana. Al entrar de nuevo al edificio no esperé a que el portero me preguntara. Sexto piso. Julio Mora, le dije con la voz firme y mirándolo a los ojos. Bien pueda siga, me respondió. Subí al sexto piso, toqué la puerta que estaba ajustada. Adelante, me dijo la voz de un hombre. Apenas me vio, J. se levantó de la silla, se acercó y me dio un abrazo. Un abrazo fuerte y apretado, de esos que uno se da con alguien a quien aprecia mucho y no ve desde hace tiempo. Me quedé paralizada mientras me estrechaba entre sus brazos. Cerré los ojos y me fundí en el abrazo de un hombre que era un desconocido para mí, pero con el que tenía todo que ver. Por un instante quise golpearlo en el pecho y gritarle. Reclamarle por su ausencia. No le pregunté por qué tuvo que esperar a que se muriera mi mamá para buscarme.

¿Qué enredó tu corazón todos esos años? Y que sepas que esta pregunta va de mí hacia a ti, sin que medie lo que pasó entre ustedes dos: ¿fue el sino de los tiempos?, ¿la abuela y su cariño profuso?, ¿el determinismo geográfico?, ¿... la soberbia… la codicia?, ¿alguna Lady Macbeth por ahí que te hablaba al oído?

¡Espíritus agitadores del pensamiento, […] ahogad los remordimientos, y ni la compasión ni el escrúpulo sean parte a detenerme ni a colocarse entre el propósito y el golpe!

Al final de tus días, ¿de qué te sirvió ese cometido y otros tantos, al revés de la trama, en los que te empeñaste? Hay hijos que nacemos del azar y no hay mucho que explicar; también podría ser metafísica, como cuando se engatilla el arma que dispara la bala, o no. Me habrías querido toda la vida, pensé, aunque eso tampoco te lo dije.

Mrs. Somesing

Desde el primer día todos fueron malos con la Mrs., pero no fue ella quien empezó con lo del saboteo. De no ser porque se volvió un rumor a voces desde la primera clase y por la insistencia para que se les uniera, tal vez ni se hubiera enterado, me dijo Paulina aquella vez. Sus compañeros, que eran unos listillos, acudían a ella cada que querían formar camorra, cuando no querían recibir clase o tenían algún examen importante para el que no habían estudiado. Ellos, como sus profesores, estaban al tanto de sus dotes de líder, aunque ninguna de las partes le advirtió que debía actuar con prudencia. Y es que algo muy diferente sucedía cuando venían los trabajos en grupo o tenían que presentar un examen en parejas, me dijo, que ahí sí se quedaba sola en su puesto y mirando en todas las direcciones a ver quién se quería hacer con ella, pero nadie, que todos desaparecían, se subdividían en grupitos y ni siquiera la alzaban a ver.

No recordaba si fue Carolina Gaviria o el Mellizo quienes notaron el acento nasal de la nueva profesora, y lo que ellos pensaban era una mala pronunciación del inglés. Y es que en un colegio bilingüe, donde el idioma se estudiaba desde el preescolar, el acento era medido con un rasero inapelable. Se llamaba Libia Barrera, debía tener unos cuarenta y cinco años, lo que para aquellos niñatos en octavo grado era equivalente a tener setenta u ochenta, o un siglo tal vez. Al iniciar su clase siempre decía esta misma frase: Ok, boys and girls, I want to tell you somesing.«Somesing», decía por decir «something», y provocaba una estampida de risitas entre aquella tropilla de preadolescentes que estaban convencidos de que su inglés latino-paisa de Medellín tenía una excelente pronunciación. Después de la primera clase, la apodaron así para siempre: Mrs. Somesing.

La Mrs. tenía la nariz larga y proyectada hacia el frente, como pico de papagayo, una piel muy blanca y dentadura de peineta, o los dientes volados un poquito hacia adelante, si soy más preciso con la descripción que me hizo Paulina. Para ser una mujer sin atractivo, parecía que se empeñara en empeorarse a punta de colorete muy rosado sobre su piel blanca y un labial muy rojo con el cual siempre se le manchaban los dientes de adelante. Era como si no se mirara al espejo cuando se maquillaba, pensaba Paulina cuando la detallaba detenidamente en sus clases. Que Mrs. Somesing llevaba todos los días el mismo par de zapatos de taconcito medio, gastados y con raspones en las puntas. Y que, para los preadolescentes de aquel prestigioso colegio bilingüe, lo endeble, lo viejo y lo gastado no cabía entre sus códigos, y eso incluía objetos, ropa, espacios y, por supuesto, adultos, especialmente profesores. Los jóvenes no perdonan a los débiles, le leí a Rubem Fonseca alguna vez.

Todos en ese grupo se burlaban de ella, imitaban su acento nasal y su pronunciación que les sonaba tan machacada y burda. Pero había una enorme diferencia entre ellos y Paulina, y era que ellos lo hacían cuando la Mrs. se daba la vuelta para escribir algo en el tablero; Paulina, en cambio, lo hacía de frente y mirándola a la cara. Mrs. Somesing, I want to tell you something..., le decía después de levantar la mano para pedir la palabra; y cuando se la otorgaba, invariablemente le respondía: Mmm... no… nothing. Es posible que al principio la profesora lo pasara por alto, pero la repetición en cada clase, y las risitas solapadas de los demás alumnos, la llevaron a prender las alarmas. Y si fue así, Paulina nunca se percató. En cambio, lo que ocurrió con el tiempo fue que la paciencia de la Mrs. logró desarmarla: provocar una y otra vez las risas hilarantes entre sus compañeros por «nothing», en algún momento dejó de parecerle tan bacano, me contó aquella vez.

Y aunque ser tenida en cuenta como una líder pudo llegar a gustarle, el adjetivo que pronunciaban invariablemente después de la palabra «líder», cuando se referían a ella, no le gustaba tanto. Así pues, para sus profesores Paulina era una líder, pero una «líder negativa», decían, lo que le restaba toda grandiosidad a su potencial vocación. Una niña problema, comentaban en las reuniones de profesores, y desde su mirada eso no tenía matices; aunque ella no se trasnochaba en miramientos, por esa época la introspección no era lo suyo. Tiempo después me confesó que lo de despabilada tampoco, aunque en ocasiones le hubiera parecido lo contrario.

También me contó, y eso sí en un tono en el que pude percibir cierta contrariedad, que en aquellos años todavía no se recetaba Ritalina a los «niños problema», y puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que a Paulina le hubiera encantado tener la suerte de que algún experto le prescribiera esa droga en particular. Su gusto por las drogas de receta y de no receta, ya de mayor, me lleva a asegurarlo. A ella estar en un continuo estado letárgico caminando por la vida, haciendo caso omiso a las complicaciones, le parece ideal. Qué tal hubiera sido no oponer resistencia a los gritos de la Miss de Vocacionales, por ejemplo, cuando me regañaba por recogerme el pelo con una pinza de color naranja porque, según ella, no pegaba con los colores del uniforme, que eran gris y verde. Nada que delatara un rasgo distintivo o diera paso al libre descubrimiento de la propia identidad era permitido en ese colegio. Ante tal sin sentido de prohibiciones, no dejaba de preguntarme, qué tal hubiera sido no tener ese impulso siempre a la defensiva cuando me hostigaban con esos aires de severa autoridad. A veces me ronda la incertidumbre acerca de la clase de niña que pude ser de tener acceso al medicamento que se usa para el déficit de atención e hiperactividad, de la mujer en la que me pude convertir si hubiera tenido los ímpetus más sosegados o adormecidos.

Una mañana, al final de la clase de Ciencias, me contó Paulina, la Mrs. le pidió que se quedara un momento. Entre molesta y perpleja, vio cómo sus compañeros salían en estampida, precipitándose y abriéndose paso a empujones para llegar de primeros a la tienda. Suspiró por no ir ahí metida en el tropel, como siempre cada que tocaban el timbre para salir a recreo.

—Y ahora qué hice —le respondió Paulina.

No había hecho nada, la Mrs. quería preguntarle cómo le había parecido la clase y si esos contenidos ya se los había dado la profesora anterior. Paulina no tenía mucha idea de qué era lo que les había enseñado su antecesora. La Mrs. le contó que acababa de llegar de Estados Unidos, donde estuvo con su marido buscando la posibilidad de hacer vida, pero que les fue difícil, que él era ingeniero y sólo encontró trabajos de mesero, y ella, por no saber bien el idioma, nunca pudo trabajar. Mientras le escuchaba no podía evitar sentirse incómoda. No entendía por qué la había elegido a ella entre todos sus compañeros para hablar de sus cosas. Antes ninguna profesora se le había acercado, salvo que fuera para regañarla. Que parecía afligida la Mrs., aunque ella la trató con respeto y deferencia, me contó Paulina. Tenía una de esas tristezas que los maestros sienten casi todos los días cuando terminan su jornada laboral. Aunque claro, eso Paulina lo comprendió muchos años después, en la época en que fue profesora de una universidad por allá en el Oriente antioqueño, me contó en aquella ocasión.

Sus compañeros, que eran tan intuitivos, al poco tiempo se percataron de que las actuaciones de Paulina tenían efecto con la Mrs. de Ciencias, entonces le azuzaban para que interrumpiera cuando tocaba examen, aunque sabían muy bien que a ella no le importaban las notas, no se le daba nada poner su nombre en una hoja y dejarla en blanco. No sabía lo que significaba la palabra «remordimiento»: remordimiento por no haber estudiado y recibir un cero como calificación.

Como era de esperarse, Ciencias la llevaba perdida cuando la Mrs. entró al colegio, en el segundo semestre del año. Con el fin de recuperarla, le propuso que los sábados en la mañana recibiera una clase personalizada en su casa, que ella hacía refuerzos para niñas de otros colegios los fines de semana y que no tendría problema en recibir a una estudiante más. Para cuando Paulina aceptó, la Mrs. ya había contactado a su mamá y entre las dos habían acordado que recibiría las clases.