9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

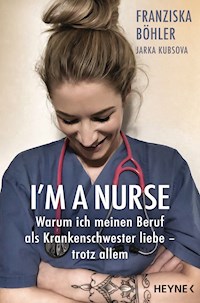

Franziska Böhler, Krankenschwester aus Überzeugung, schildert in bewegenden Fallgeschichten den Stationsalltag im Krankenhaus und macht deutlich, wie sehr Patienten und Personal unter profitorientierten Strukturen leiden.

Sie hat sich für Nachtdienste und Wochenendschichten entschieden, für viel Arbeit und noch mehr Verantwortung, für einen Job, der sie fordert – ihr Herz und ihren Verstand. Nicht entschieden hat sie sich für Dienste in ständiger Unterbesetzung, für Bedingungen, die Pflege und Medizin gefährlich und unmenschlich machen. Und doch finden sich Pflegekräfte immer öfter in dieser Situation: Sie arbeiten in einem Gesundheitssystem, das längst selbst dringend Hilfe braucht.

In ergreifenden Fallgeschichten aus ihrem Arbeitsalltag, aber auch von Patienten, Hebammen, Auszubildenden und Ärzten macht Franziska Böhler deutlich, wieviel Leid der Kostendruck und der Personalmangel in Krankenhäusern und Altenheimen verursachen. Die Zahlen zum Pflegenotstand hat vermutlich jeder schon mal gehört. Franziska Böhler schildert die Geschichten dahinter. Dabei vergisst sie auch die guten Momente nicht. Momente, die es wert sind, sich trotz allem genau für diesen Beruf immer wieder zu entscheiden.

- Ausgezeichnet mit dem LovelyBooks Leserpreis 2020 in Silver.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 294

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

„Der Pflegenotstand, die Probleme, die ich regelmäßig erlebe, sind keine Einzelfälle, sie sind ein riesiges, flächendeckendes Problem. Eines, das uns alle betrifft.

Es gibt Zahlen, die dieses Problem ausdrücken. Die meisten werden gehört und wieder vergessen. Die Zahlen kennt man. Hier kommen die Geschichten dazu.“

Franziska Böhler, auf Instagram bekannt als @thefabulousfranzi, ist Krankenschwester aus Überzeugung. In bewegenden Fallgeschichten schildert sie den Stationsalltag im Krankenhaus und macht deutlich, wie sehr Patienten und Personal unter profitorientierten Strukturen leiden.

Franziska Böhler

Jarka Kubsova

I’m a Nurse

Warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe – trotz allem

WILHELM HEYNE VERLAG

MÜNCHEN

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Im Interesse der Lesbarkeit haben wir auf geschlechtsbezogene Formulierungen verzichtet. Selbstverständlich sind immer Frauen und Männer gemeint, auch wenn explizit nur eines der Geschlechter angesprochen wird.

Zur Wahrung der Anonymität einiger Personen, die zum Buch beigetragen haben, wurden deren Namen sowie nähere Umstände geändert.

Copyright © 2020 by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Angelika Lieke

Covergestaltung: Eisele Grafik-Design, München

Coverfoto: © privat; Bearbeitung von Roland Krieger

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN 978-3-641-26462-8V004

www.heyne.de

Für dich, Papa

Du fehlst mir

Inhalt

Vorwort

Erfahrungen, die für immer nachhallen

Personalschlüssel – Rechnungen, die nicht mehr aufgehen

Die nächste Eskalationsstufe ist längst erreicht

Berichte aus einem kranken Gesundheitssystem

Geburt & Kindheit

Zur Welt kommen – eine einzigartige Geschichte

Wenn die Kreißsaaltür geschlossen bleibt

Weniger Hebammen, mehr traumatische Geschichten aus dem Kreißsaal – wie das eine mit dem anderen zusammenhängt

Welche Rolle spielt Geld?

Eine einfache Formel, die vieles ändern könnte

Kranke Kinder – warum ausgerechnet für die Kleinsten am wenigsten Geld da ist

Das Problem mit der generalistischen Pflegeausbildung

Mitten im Leben

Plötzlich Patient

Auch Angehörige brauchen uns

Mehr Beruf, weniger Berufung wagen

Das klinische Auge – eine ganz spezielle Fähigkeit

Eine finstere Nacht

Wenn nichts mehr bleibt, außer sich zu beklagen

Eine ganz besondere Ausbildung

Sind Pflegekräfte aus dem Ausland die Rettung?

Worauf wir stolz sein sollten

Alter & Sterben

Worüber wir dringend sprechen müssen

Moralische Verletzung – woran wir wirklich leiden

Selbstbestimmt leben – selbstbestimmt behandelt werden

Altenpflege – die übersehenen Seiten

Auf dem Weg in die Deprofessionalisierung

Pflegende Angehörige – die heimliche Stütze des Gesundheitssystems

Sterbebegleitung – eine große Herausforderung

Palliativversorgung – die besonderen Bedürfnisse am Lebensende

Warum ich diesen Job trotz allem liebe – ein Plädoyer

Danksagung

Anhang

Vorwort

Ich bin Krankenschwester.

An den ganz schlimmen Tagen schließe ich mich auf dem Stationsklo ein und sitze auf dem heruntergeklappten Deckel. Ich muss gar nicht, ich habe ohnehin seit Stunden nichts gegessen oder getrunken. Ich sitze nur da und starre auf meine weißen Stationsschuhe, an denen Spuren der letzten Stunden kleben: Urin, Kot, Desinfektionsmittel, Blut. Das Stationsklo hat kein Fenster, mit dem Licht springt automatisch eine Lüftung an. Mit dem Rauschen in den Ohren sitze ich da und denke an Rehe, die im Dunkeln bewegungsunfähig auf der Straße stehen und in den Lichtkegel eines Autos starren, das ihnen entgegenrast. Ich denke an sie, weil ich mich genauso fühle.

An den ganz schlimmen Tagen erstarre ich manchmal. Nur für einen Moment. Nur einmal kurz anhalten, am liebsten die ganze Welt, sich sortieren und dann wieder rausgehen. Versuchen, es irgendwie hinzubekommen. Diese Flut an Arbeit zu bewältigen. Dieses Zuviel an Arbeit und Zuwenig an helfenden Händen. Ich öffne Tür um Tür auf diesem endlosen Flur, hinter jeder ein anderer Mensch, eine andere Krankheit, ein anderes Bedürfnis. Und jedem versuche ich dann wenigstens ein bisschen zu helfen, das Nötigste zu schaffen, das Bestmögliche zu geben. Irgendwie. Priorisieren und den Kummer aushalten.

Den Kummer darüber, dass man die verängstigte ältere Frau allein in ihrem Zimmer lässt. Sie ruft nach ihrem längst verstorbenen Mann. Immer wieder. Sie ist desorientiert und verwirrt. Ich verlasse das Zimmer, weil ich weitermuss, aber das Bild bleibt – und auch das enge Herz –, und ich eile zu dem Mann, dessen leere Schmerzmittelpumpe schon seit zehn Minuten nervtötend piepst. Ich priorisiere, was eigentlich nicht zu priorisieren ist: Wer kann länger warten? Frau H., die sich nicht ohne Hilfe im Bett aufrichten kann und deren Mittagessen auf dem Nachtschrank längst kalt geworden ist, oder Herr M., dessen Kreislauf sich stetig verschlechtert? Hält Frau K. die Schmerzen noch etwas länger aus, während ich Herrn L. für einen dringenden Transport in die Diagnostik vorbereite und die Kollegin zwei Zimmer weiter um Hilfe ruft?

An den ganz schlimmen Tagen, wenn die Erstarrung sich gelöst hat, hetze ich nur noch. Ich scherze nicht, ich tröste nicht. An den schlimmen Tagen bin ich mein eigener Verräter. Denn dann bin ich nicht mehr die, die ich mal sein wollte. Dann bin ich eines der gestressten, abgehetzten Wesen, zu dem uns die Bedingungen im Krankenhaus so oft machen – immer auf dem Sprung, immer ein »Ich komme gleich« rufend. Dann bin ich kalt im Außen und frustriert im Inneren, dann funktioniere ich noch, aber ich fühle nicht mehr. Dann kann ich mich schon fast nicht mehr erinnern, wie sehr ich diesen Job mal wollte. Oder warum überhaupt.

Aber wann es war, das weiß ich noch.

Als ich das erste Mal ein Krankenhaus betrat, war ich kaum zehn Jahre alt. Bei meinem Großvater wurde eine Hüftprothese gewechselt, und wie es zu dieser Zeit noch üblich war, lag er vom Bauchnabel abwärts bis zu den Knien in schweren Gipsverbänden. Es sah zum Fürchten aus, aber es ging ihm den Umständen entsprechend gut. Das, was mein Leben nachhaltig beeinflussen sollte, ereignete sich allerdings bei seinem Zimmernachbarn. Der ältere Mann war bettlägerig, offensichtlich dement und wurde über diverse künstliche Zugänge versorgt. Nach allem, was ich heute weiß, wurde ihm Kochsalzlösung per Venenkatheter zugeführt, über einen sogenannten Perfusor – eine Spritzenpumpe – erhielt er Medikamente, sein Urin wurde mittels Blasenkatheter in einem Beutel aufgefangen. Heute würde ich es nicht als große Sache betrachten, eher als postoperative Standardversorgung. Damals aber erschien mir dieser blasse, hilflose Mensch von einem großen, rätselhaften Kabelgewirr umgeben. Völlig anders erging es dagegen der Krankenschwester, die irgendwann das Zimmer betrat. Souverän, zügig und doch ruhig machte sie sich daran, den Patienten zu versorgen.

Sie drehte eine Infusion ab, richtete eine neue und hängte sie an, sie zog ein Medikament auf und verabreichte es über die Spritzenpumpe, sie kontrollierte und bediente sorgfältig alle Zugänge und den Zustand des Patienten. Ihre Handgriffe gingen geschmeidig ineinander über, sie war konzentriert, dem unruhigen Mann im Bett dennoch die ganze Zeit beruhigend zugewandt. Ihre Art zu arbeiten war das Anmutigste und Beeindruckendste, was ich bis dahin gesehen hatte.

»Woher kannst du das alles? Woher weißt du, wo all die Kabel hingehören?«, musste ich sie einfach fragen.

»Das habe ich eben gelernt«, sagte sie.

So gesehen war das ein guter Tag in meinem Leben, denn seit jener Zeit musste ich mir nie mehr Gedanken darüber machen, was ich später einmal werden wollte. Seit jenem Nachmittag wusste ich es: Wenn man das lernen konnte, was diese Frau tat, dann wollte ich genau das.

Auch in den folgenden Jahren änderte sich nichts an diesem Entschluss. Ich fragte mich selten, ob und warum ich Krankenschwester werden wollte, viel öfter fragte ich mich: Weshalb wollten so viele andere das eigentlich nicht? Denn das Weltbild, das ich als etwa 16-Jährige hatte, basierte auf einer einfachen Gleichung: Wenn jene, die in der Lage dazu sind, denjenigen helfen, die auf Hilfe angewiesen sind, dann wäre diese Welt doch viel mehr im Lot. Wenn man außerdem schon so viel Zeit seines Lebens einer Arbeit widmen sollte, dann musste es meiner Meinung nach Arbeit sein, die wirklich sinnvoll war. Der Beruf der Krankenschwester schien mir dafür die beste aller Möglichkeiten zu sein. Ich war voller Ideale, wollte Dinge lernen, die mir faszinierend erschienen, ich wollte Gutes tun, wollte Verantwortung übernehmen, einen Beitrag leisten, damit es anderen Menschen besser geht. Im Nachhinein würde ich sagen, entstand da in mir bereits eine sehr frühe Version davon, wie ich heute auf diesen Beruf blicke. Es ist in meinen Augen eben nicht nur ein Beruf, sondern darüber hinaus auch Ausdruck einer Haltung, einer Persönlichkeitsstruktur, die Werte wie Solidarität, Verantwortungsbewusstsein, Mitgefühl und Fürsorge priorisiert und, ja, auch lebt. So konkret habe ich das damals natürlich noch nicht gesehen, zu der Zeit wollte ich einfach nur, dass es endlich losgeht.

Ich war 17 Jahre alt, als ich die Ausbildung beginnen konnte, in der Krankenpflegeschule traf ich auf knapp 30 andere junge Menschen, die eine ähnliche Einstellung hatten. Doch bevor wir Pflegeschüler das erste Mal auf die Stationen losgelassen wurden, kam der erste große Block an Theorie: Anatomie, Physiologie, Krankheitslehre, Hygiene. Wir übten an Puppen die Lagerung und das Waschen bettlägeriger Menschen. Es war komisch, und manchmal waren wir etwas albern dabei. Wir lernten den Blutdruck zu messen, einen Puls zu palpieren, Blutzuckerwerte abzunehmen und einzuschätzen. Nach ein paar Wochen hatten wir theoretisch erste Grundlagen über die häufigsten schwerwiegenden Erkrankungen, ihre Ursachen und Folgen. Wir hatten gelernt, dass bewegungseingeschränkte Menschen sich wund liegen können, ihre Muskeln und Gelenke rasch versteifen, und wir lernten die Maßnahmen auswendig, mit denen wir solche Komplikationen vermeiden konnten.

Noch immer war ich davon überzeugt, einschätzen zu können, was auf mich zukommt. Ich rechnete mit kranken Menschen, ich rechnete damit, schweren Schicksalen zu begegnen, ich rechnete damit, dass ich in der Lage sein würde, Trost zu spenden. Ich rechnete mit viel Arbeit und mit Tagen, an denen ich erschöpft sein würde – aber nie hatte ich mit dem gerechnet, was dann wirklich kam.

Als wir Schüler nach den ersten Wochen auf Station wieder zusammensaßen, glichen wir stundenlang ab: unsere Vorstellung und die Realität, die Theorie und die Praxis. Wir listeten auf: die schwersten Fälle, die strengsten Stationsleitungen, die arrogantesten Ärzte. Wir hatten gelagert und gewaschen, und keiner von uns war mehr albern. Denn diesmal waren es keine Puppen, diesmal waren es echte Menschen. Sie hatten Schamgefühle oder Schmerzen, frisch operierte Wunden oder neu ausgebrochene Krankheiten. Sie waren auf uns angewiesen, auf unsere Behutsamkeit, unsere Kompetenz und unser Taktgefühl. Die meisten von uns waren zu diesem Zeitpunkt kaum 20 Jahre alt, aber wer bis dahin noch nicht wirklich erwachsen war, wurde es spätestens jetzt.

Dennoch waren wir noch immer die Anfänger. Weil wir viele der großen, wichtigen Aufgaben als Schüler noch nicht erledigen durften, bekamen wir die kleinen, unliebsamen zugeteilt: die Botengänge, die Reinigung von beschmutzten Bettpfannen und Urinflaschen, das Beziehen von unzähligen zerwühlten Betten, die schnell wieder frisch sein mussten. Wir reichten Essen und Trinken an, und bei manchen bemerkten wir, dass sie das eigentlich gar nicht mehr wollten. Weil es aber für die Flüssigkeitsbilanz erforderlich war, taten wir es trotzdem. Wir lagerten Menschen, damit sie sich nicht wund lagen, und es entging uns nicht, dass sie dabei Schmerzen hatten, so behutsam wir auch vorgingen. Wir hatten die paradoxe Tatsache kennengelernt, dass die Dinge, die für einen Menschen langfristig hilfreich sind, kurzfristig schmerzvoll und unangenehm sein können – und dass man als Pflegender nicht immer derjenige ist, der anderen guttut, sondern gar nicht selten derjenige, der Schmerzvolles und Unangenehmes vollzieht. Das Verhindern von Komplikationen, das sich in der Theorie so logisch und leicht angehört hatte, war in der Praxis so oft widersinnig und schwer. Und kaum einer von uns hatte damals ein Rezept, richtig mit diesem Konflikt umzugehen.

Einige haderten mit dieser Rolle, manche schon bald mit ihren körperlichen und seelischen Limits. Manche von uns hatten den ersten Sterbenden gesehen, manche den ersten Toten in ihrem Leben. Manche von uns waren für Menschen zuständig, die an einem Tag vollkommen davon überzeugt waren, noch viele Jahre auf dieser Welt vor sich zu haben, und am nächsten Tag erfuhren, dass es nur noch zählbare Tage waren. Wir hatten gelernt, dass Kranksein Menschen nicht nur traurig und verzweifelt macht, sondern auch wütend und verbittert. Und wir hatten gelernt, dass man sich auch dann nicht abwenden darf. Ganz besonders dann nicht. Wir hatten die Erfahrung gemacht, wie es ist, sich als Pflegender hilflos zu fühlen – und dass man es auf keinen Fall zeigen darf.

Und bald wurde uns außerdem klar, dass alles, was wir gesehen, gelernt und getan hatten, Teil einer Art Einweihung war. Wir gehörten jetzt zu einem Zirkel, wurden Teil eines Geheimbundes, dem man automatisch beitritt, wenn man in einem Krankenhaus arbeitet. In dieser Welt, wo auf engstem Raum alles gleichzeitig existiert: Glück und Unglück, Geburt und Tod, Krankheit und Heilung. In dieser Welt, in der sich keiner von uns als Bedürftiger wiederfinden möchte und man, wenn es doch irgendwann geschieht, nur hoffen kann, dort an Menschen zu geraten, auf die er sich verlassen kann: auf ihren Sachverstand und auf ihre Menschlichkeit.

Wir waren zwar noch Schüler, aber wir hatten schon nach kurzer Zeit einen gravierenden Wissensvorsprung all den Menschen gegenüber, die im Zusammenhang mit dem Pflegeberuf vor allem an die Beseitigung von Exkrementen denken. Fakt ist: Ja, das muss man dann und wann tun. Fakt ist aber auch: Es geht nicht in erster Linie darum, dass man in der Lage sein muss, mit Exkrementen umzugehen. Es geht darum, dass man das auf eine so besondere Weise tut, dass der Mensch, an dessen Bett man steht – den man wäscht, den man säubert, dem man so wahnsinnig nahe kommt, obwohl man ihn kaum kennt –, dass dieser Mensch sich nicht peinlich berührt fühlt, dass er sich aufgehoben fühlen kann. Dazu ist mehr als nur Fingerspitzengefühl erforderlich. Das ist beinahe eine Kunst, und die sollte man in diesem Beruf dringend beherrschen. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum man ausgerechnet diesen Teil unserer Arbeit immer wieder so abwertet und belächelt. Natürlich geht es in diesem Beruf manchmal darum, einem Menschen das Leben zu retten. Aber sehr viel öfter geht es darum, seine Würde zu bewahren.

Was man sonst noch unbedingt beherrschen sollte: zu wissen, wann Humor und wann eher Einfühlungsvermögen gefragt ist, wann man seine weiche Seite zeigt und wann die toughe. Und man sollte in der Lage sein, zwischen alldem binnen Minuten zu wechseln. Man muss mit dem Chefarzt so sprechen können, dass er einen für voll nimmt, mit dem dementen Patienten aber so, dass er einem folgen kann, und mit der Kollegin so, dass keine Informationen verloren gehen. Und auch das gehört zum Job: all diese Wechselspiele auszuhalten und zu versuchen, selbst dann ein halbwegs zufriedener Mensch zu sein, wenn sich nach Feierabend hinter einem die Krankenhaustür schließt und man genau weiß, dass für manche Menschen drinnen die Hölle weitergeht.

Eine Krankenschwester zu sein war anders als gedacht, es war so viel krasser als gedacht. Aber es war nicht schlechter.

Ich sage übrigens bewusst Krankenschwester, in meiner Ausbildungszeit hieß das noch so. Heute wäre Gesundheits- und Krankenpflegerin korrekt. Aber auch das gilt nicht mehr lange. Die neuen Jahrgänge, die jetzt ausgebildet werden, sollen am Ende Pflegefachfrau und Pflegefachmann heißen. Ich glaube aber, auch das wird die Bezeichnung Krankenschwester und -pfleger nicht ausrotten, das hat bisher keine neue Begrifflichkeit geschafft, die man sich für uns ausgedacht hat. Ich nenne mich gerne Krankenschwester, die meisten meiner Kolleginnen tun es auch und die Patienten sowieso. Manche mögen die Bezeichnung allerdings nicht. Kritiker hören in dem Begriff etwas Devotes, Tradiertes mitschwingen. Ich höre etwas Solidarisches darin: Verschwesterung, mit Patienten und mit Kolleginnen: Ich bleibe dabei: Ich bin eine Krankenschwester.

Erfahrungen, die für immer nachhallen

Die Krankenhauswelt ist ein sorgfältig strukturierter Ort: Es gibt Stationen, auf denen Kinder zur Welt kommen, es gibt Stationen für Menschen mit erkrankten inneren Organen, es gibt welche für gebrochene und operierte Knochen. Es gibt Stationen für Kinder und für Alte, und es gibt Stationen für Krankheiten der Haut, der Nerven oder der Lunge. Und das Großartige an der Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger ist: Man kann sich beinahe jede dieser Welten eine Zeit lang anschauen. Und am Ende darf man sich entscheiden, in welcher von diesen Welten es einem am besten gefällt, in welcher einem das Arbeiten am leichtesten fällt. Im Verlauf der Ausbildung stellt jeder irgendwann fest, dass er in einer der vielen Abteilungen besser zurechtkommt als in einer anderen: Manche von uns lieben es, Wunden zu versorgen (ja, wirklich!), und können sich nichts anderes außer der Chirurgie als Arbeitsort vorstellen. Andere finden Nervenkrankheiten spannend und gehen auf die Neurologie, wieder andere finden nichts vielfältiger und anspruchsvoller als die unterschiedlichsten Krankheitsbilder auf einer internistischen Station.

Die Welt, in der ich bleiben wollte, betrat ich im zweiten Ausbildungsjahr. Es war die anästhesiologische Intensivstation, und mein Einsatz dort begann mit einem Déjà-vu: Wieder starrte ich ehrfürchtig auf einen Menschen, der von einem Kabelgewirr umgeben war. Allerdings versorgte es diesmal keinen älteren Mann, sondern den schmalen, kleinen Körper eines achtjährigen Mädchens. Drei Tage vorher hatte sie mit Freunden eine Straße ihres Wohnviertels überquert. Sie plapperten und flachsten. Dann kam von rechts ein Auto. Es fuhr zu schnell.

Beim Zusammenprall brach ihr Schädelknochen, ein Gefäß riss und blutete ins Gehirn. Rippenbrüche, Schnitt- und Schürfwunden, der linke Arm war mehrfach gebrochen. Damit sie die enormen Schmerzen nicht spürte, hatte man sie in ein künstliches Koma versetzt. Über einen Tubus in der Luftröhre wurde sie beatmet, eine Sonde überwachte permanent ihren Hirndruck, der auf keinen Fall einen bestimmten Wert übersteigen durfte. Ein weiterer Monitor überwachte den Kreislauf des Mädchens. Zig Medikamente fluteten den kleinen Körper.

Der zuständige Pfleger war für die Dauer meines Einsatzes auf dieser Station mein Mentor. Ich schaute zu, wie er arbeitete. Routiniert quittierte er einen Alarm an der Beatmungsmaschine; für Kinder gelten andere Einstellungen für den Respirator, die man genau kennen muss. Regelmäßig muss Sekret aus der Lunge abgesaugt werden, aber bei einem solchen neurologischen Trauma muss das so behutsam geschehen, dass dadurch kein Husten ausgelöst wird, weil sich das sofort auf den Hirndruck auswirken würde. Ich war überwältigt von der Situation, und gleichzeitig dachte ich: »Ich will das auch können!«

Ich war fasziniert von den medizinischen Möglichkeiten, der Verantwortung und den kleinen Wundern, die hier geschahen. Und von der Kompetenz und dem Wissen, das man brauchte: Die Schwestern verabreichten Medikamente, sie deuteten Veränderungen im Krankheitsbild, sie bedienten die hoch technisierte Ausstattung ruhig und routiniert, und auf Notfälle reagierten sie blitzschnell und versiert. Mehrere davon erlebte ich binnen kurzer Zeit selbst auf der Station. Da war zum Beispiel ein Patient, den wir trotz akuter arterieller Blutung so stabilisieren konnten, dass er operiert werden konnte und überlebte. Oder der Mann mit akutem Herzinfarkt, den wir zurück ins Leben holten; nach einer halben Stunde Reanimation hatte er wieder einen eigenständigen Puls.

Das konzentriert angespannte Arbeiten faszinierte mich, die Verständigung über kurze, in den Raum gerufene Kommandos. Vier, fünf Leute injizieren, pumpen, intubieren, beatmen, reichen Instrumente an, Medikamente, Infusionen, Kanülen, lauschen auf Überwachungsgeräte, warten auf Reaktionen, die sie provozieren: ein Schlag des Herzens, ein Seufzer der Lunge, ein Blutdruck, der den Namen auch verdient. Ein Signal, ein Zeichen, dass wir das Richtige tun, dass noch Hoffnung besteht.

Ich war auch dabei, als wir diese Hoffnung aufgeben mussten. Manche Fälle vergisst man nicht, die bleiben für immer im Gedächtnis. Der Mann war 47 Jahre alt, ursprünglich mit einem Standardeingriff – einer Gallenoperation – zur Überwachung auf unserer Station. Dann erlitt er plötzlich eine Lungenembolie, ein Blutgerinnsel hatte seine Lungenarterie verstopft, der Verlauf war fulminant. Er bekam sofort eine Lyse, damit versucht man das Gerinnsel mit blutverdünnenden Medikamenten aufzulösen. Die schreckliche Nebenwirkung: Das Blut wird so dünn, dass es aus jeder Öffnung läuft.

Ich stehe in der Tür des Zimmers, habe tausend Fragen, bin total aufgeregt, alle sind angespannt, der Notfallwagen wird geholt. Mich packt Angst, aber ich bin auch neugierig, ich will lernen. Ich sehe genau hin, die Alarme piepsen, Kommandos fliegen durch den Raum. »Supra!«, »Nabic!«, »Wer kann Blutkonserven besorgen?«. Vier Augenpaare richten sich auf mich, die ich noch immer verschüchtert im Türrahmen stehe. »Die Schülerin!« Mir rutscht das Herz in die Hose. Ich weiß, wo das Labor ist, wie man Blutkonserven besorgt. Ich weiß das, aber am liebsten würde ich weglaufen, ich habe Angst, etwas falsch zu machen. Aber die anderen sind gnadenlos: »Vier Konserven, sechsmal Plasma! Zügig!« Ich renne los, ich sprinte die Treppenstufen nach oben und bin so adrenalingepeitscht, dass mir die Beine wegknicken. Sechs Minuten später bin ich mit den Konserven zurück und übergebe sie den Kollegen. Das Zimmer sieht aus wie ein Schlachtfeld. Noch immer Herzdruckmassage, noch immer kein tragender Rhythmus, noch immer kein Leben in dem Menschen, der da in dem blutigen Bett liegt.

Irgendwann geben die Kollegen auf. Es fühlt sich an, als wären Stunden vergangen. Sie sind blass, sie sind verschwitzt, und sie sind gezeichnet, man kann es nicht anders sagen. Sie haben gekämpft, sie haben verloren – und beides sieht man ihnen an. Die Alarme tönen noch, jemand schaltet sie ab, ein anderer öffnet das Fenster, damit die Seele hinausfliegen kann. Ich sehe das zum ersten Mal, ich begreife es, aber ahne noch nicht, wie oft ich das in meinem Leben selbst noch machen werde. Einer nach dem anderen verlässt das Zimmer, bald widmen sich alle wieder den anderen Patienten.

Ich bin 17, ich bin neu, ich bin unerfahren, für mich fühlt es sich falsch an. Hier ist gerade ein Mensch gestorben! Wie können die einfach so zum Tagesgeschäft übergehen?

Damals fand ich das makaber, heute mache ich es genauso. Weil es nicht anders geht, weil die anderen Patienten ja noch da sind, weil sie uns brauchen, egal was nebenan passiert. Weil wir genau das manchmal tun müssen: den einen Menschen zugewandt aufmuntern, obwohl wir uns noch kurz vorher in einem anderen Raum von einem Toten abgewandt haben. Heute weiß ich, dass das nicht bedeutet, dass es einem gleichgültig ist. Das bedeutet es ganz sicher nicht.

Uns Pflegekräfte kümmert das: Verluste berühren uns, schwere Schicksale berühren uns, sie machen uns traurig, sie verfolgen uns, sie mischen sich in unsere freien Abende und in unsere Träume. Man muss lernen, sich zu distanzieren. Aber nicht zu sehr, sonst wird man zynisch. Eine schwierige Angelegenheit, eine Gratwanderung. Es gibt einen Unterschied zwischen Abgrenzung und Abgestumpftheit. Man darf die guten Dinge nicht aus den Augen verlieren, manchmal muss man sich regelrecht an sie klammern, und manchmal ist es wichtig, auch dann an sie zu glauben, wenn sie unmöglich erscheinen.

Das kleine Mädchen, das den Autounfall überlebte, hatte eine schlechte Prognose: Alles deutete darauf hin, dass sie geistig schwer beeinträchtigt bleiben würde. Den Eltern wurde gesagt, sie sollten sich auf einen lebenslangen Pflegefall einstellen. Ein paar Monate später erschienen sie wieder auf der Station. Mit Blumen, mit Kuchen – und mit einem völlig gesunden Kind an der Hand, das man gerade aus der neurologischen Frühreha entlassen hatte. Ja, zwischen all dem Mist geschehen manchmal völlig ungewöhnliche Dinge. Es gibt keinen Alltag, keine exakt vorhersehbaren Ergebnisse. Ständig passiert etwas Unerwartetes. Und manchmal passieren eben auch Wunder.

Dafür, für diese Wunder, taten wir das. Das war die Antwort, wenn wir uns schon im ersten Lehrjahr an manchen Tagen fragten, warum wir uns so was eigentlich antun. Dafür nahmen wir hin, dass uns der Rücken schon in unseren Zwanzigern wehtat, dass wir nicht auf die Party gehen konnten oder zum Geburtstag der besten Freundin, weil wir Wochenenddienst hatten, mal wieder. Man hatte Dienst, wenn der Film im Kino schon angefangen hatte, wenn andere noch im Bett lagen oder am Ostersonntag, in der Silvesternacht oder am Neujahrsmorgen. Oder man hatte frei, war aber nach zehn Diensten am Stück so erschlagen, dass man auch an den freien Tagen zu nichts mehr taugte.

Für die guten Tage, die guten Momente, die Erfolgserlebnisse nahm man hin, dass man Sterbende vor Augen hatte, während andere an Shopping dachten oder beim Kaffeetrinken sorglos über das letzte Date plapperten. Für die guten Tage nahm man das sogar gerne hin. Für die Tage, an denen man das Krankenhaus wie ein Sieger verlässt. Mit der Gewissheit, etwas beigetragen zu haben. Das muss gar nicht immer so etwas Großartiges sein, nicht immer gleich ein Wunder. Oft reicht es schon, wenn man einen Anteil hatte: am Heilungsprozess, an etwas Zuversicht oder Freude, aber vor allem auch an richtig guter Medizin und gewissenhafter, präziser, gefahrenabwendender Pflege.

Ein guter Tag ist, wenn man es schafft, alle Patienten bestmöglich zu versorgen. Man legt frische Verbände an und sieht Fortschritte, man verabreicht Medikamente, kontrolliert Parameter, bemerkt Auffälligkeiten und reagiert rechtzeitig und richtig. Man sorgt für optimale Hygiene und dafür, dass ein Patient mit sauberem Körper, mit gestillten Bedürfnissen in einem frisch bezogenen Bett liegen und genesen kann, dass er schmerzfrei ist, dass er ausreichend Flüssigkeit und Nahrung hat, dass bei alldem sein Wille und seine Selbstbestimmung respektiert wurden. Man macht einen Scherz mit denen, die es brauchen können, und hält die Hand von jenen, die es nötig haben. Man verlässt Zimmer um Zimmer mit der Sicherheit, für denjenigen, der darin liegt, für den Moment das Beste getan zu haben. Es bleibt genug Zeit, um die Dokumentation zu schaffen, neue Medikamente zu bestellen, sich mit Kollegen und Ärzten auszutauschen und die Fragen von Angehörigen zu beantworten. Die guten Tage sind getaktet und arbeitsreich, aber auch übersichtlich und kontrollierbar.

An den schlechten Tagen aber bricht alles zusammen.

An den schlechten Tagen müsste ich bei mehreren Patienten gleichzeitig sein – und bei allen ist es dringend. Einer liegt in einem Bett voller Kot, ein anderer bekommt schlecht Luft, bei einem weiteren muss der Kreislauf stabilisiert werden. Einer hat unermessliche Schmerzen, einer schimpft, weil ihm Milch im Kaffee fehlt, einer versucht im Delirium über das Bettgitter zu klettern, einer muss schon seit Stunden dringend gelagert werden, damit er sich nicht wund liegt. Die Ärzte brauchen jemanden, der zur Visite mitgeht, wichtige Medikamente sind aufgebraucht und nicht nachbestellt, ein Patient muss zur Untersuchung gebracht werden, und danach noch einer. Eine Kollegin meldet sich für den Spätdienst krank, es wird der dritte Dienst in absoluter Unterbesetzung hintereinander sein, 16 Betten müssten bezogen werden, für 16 Patienten auf der Station muss die Dokumentation geschrieben werden. Verbände müssen gewechselt, Medikamente verabreicht, Schmerzen gelindert und ängstliche Patienten beruhigt werden.

Die Krankenhauswelt ist nie berechenbar. Aus chronischen Fällen können plötzlich akute werden, Zustände können sich innerhalb kürzester Zeit verschlechtern. Es gibt Zwischenfälle und Komplikationen. Ein Herz kann stehen bleiben, ein Blutgefäß verstopfen, jemand kann stürzen oder das Bewusstsein verlieren. Mehrere neue Patienten kommen zur Aufnahme. Und manchmal passiert all das gleichzeitig.

Auf jeder Station im Krankenhaus gibt es – wie im richtigen Leben – gute Tage und schlechte. Es gibt Dienste, die sind stressiger als andere. Es gibt Zeiten, an denen man mit der Arbeit kaum hinterherkommt. Das hatte ich schon als Schülerin erlebt, und ich erlebte es als Examinierte. Ein paar schlechte Tage gab es zwischendurch immer mal. Aber mit der Zeit kamen sie in immer kürzeren Abständen, und irgendwann wurden sie zum Normalzustand. Das ist nicht über Nacht passiert, es hat sich eingeschlichen. Das war kein Tsunami und kein Erdbeben. Es waren sanfte Einschläge, die sich allmählich steigerten und näher kamen: Da wurde die eine Stelle nicht neu besetzt und eine andere wurde gestrichen. Da wurden Stationen zusammengelegt oder die Betten aufgestockt, aber nicht das Personal. Die Stimmung wurde gehetzter, gereizter, gefühlt war man nur noch am Rennen und kam doch nie hinterher.

Es wurde jetzt von Kostendruck gesprochen, von Privatisierung und von Fallpauschalen; von DRGs, den Diagnosis Related Groups, medizinische Fallgruppen, nach denen jetzt abgerechnet wurde, und nicht mehr nach Liegedauer. Zum ersten Mal hörte ich – bezogen auf Menschen – Sätze wie: »Der rechnet sich nicht«. Ich erfuhr, dass bestimmte Patientengruppen nach DRG-Logik lukrativer waren als andere. Eine gestürzte Seniorin mit Rippenprellung zum Beispiel war jetzt nicht länger eine hilfsbedürftige Person, sie war ein Verlustgeschäft: lange Liegedauer, kaum medizinische Eingriffe erforderlich. So was rechnet sich eben nicht. Hätte sie sich den Hüftknochen gebrochen, der gegen ein künstliches Gelenk hätte getauscht werden müssen, wäre sie gleich sehr viel einträglicher. Dank dieser sogenannten Fallpauschalen trugen Patienten plötzlich unsichtbare Preisschilder. Je aufwendiger das Krankheitsbild, desto mehr kann man abrechnen. Krankenhäuser waren jetzt Unternehmen und Patienten Waren.

Das anzuprangern bedeutet nicht, unbedingt an Altem festhalten zu wollen. Viele kommunale Häuser wurden oft schlecht bis katastrophal geführt, aber das neue wirtschaftliche und profitorientierte Denken wirkte auf die Bedingungen und das Arbeitsklima wie Gift. Keines, das einen sofort ausknockt, sondern eher ein schleichendes. Wenn man Gift langsam und in niedriger Dosis verabreicht, gewöhnt das Opfer sich daran. Der kranke, vergiftete Zustand wird irgendwann Normalität.

Für uns wurde es Normalität, dass wir seltener Pause machen konnten, manchmal gar nicht. Es wurde normal, im 30-Minuten-Takt »Ich bin gleich bei Ihnen« zu sagen und dabei ganz genau zu wissen, dass es sehr viel länger dauern würde. Es wurde normal, dass es keine langjährigen, eingespielten Teams mehr gab wie früher, sondern dass Personal aus Leiharbeitsfirmen dazukam, immer wieder neue, unbekannte Gesichter, weil mit dem ausgedünnten hauseigenen Personal die Spitzenzeiten nicht mehr zu bewältigen waren. Es wurde auch normal, dass täglich geplante Operationen verschoben werden, dass Patienten zwei Tage in Folge acht Stunden nüchtern bleiben müssen, um dann zu hören, dass es leider wieder nichts wird mit der OP. Dass Patienten 30 Minuten und länger auf ein Schmerzmittel warten müssen, weil alle zu beschäftigt sind. Dass Patienten im Flur liegen, sich krümmen und verzweifelt sind.

Es kam mir irgendwann sogar so vor, als wäre es inzwischen normal, dass so viele Kollegen bitterer wurden, kurz angebunden, zynisch. Dabei passierte es, weil die Balance nicht mehr stimmte. Weil so viele von uns sich nicht einfach nur abgrenzen und an die guten Tage klammern konnten, sondern weil wir abstumpften, weil wir uns alle ständig verrieten, unsere Ideale, unsere Mindestanforderungen für gute Medizin und Pflege. Weil die guten Tage fehlten und kaum einer noch glaubte, dass es sie jemals wieder geben würde.

Personalschlüssel – Rechnungen, die nicht mehr aufgehen

Manchmal braucht man einen Weckruf, manchmal muss eine Situation erst eskalieren, bis man merkt, wie unerträglich sie eigentlich schon lange ist. Für mich war das der Tag, an dem Antje heulte. Ich war jetzt examiniert und arbeitete genau da, wo ich hinwollte: auf einer anästhesiologischen Intensivstation. Jedem hätte ich zugetraut, dass er mal zusammenbricht, aber nicht ihr: Schwester Antje, seit 61 Jahren auf der Welt, seit 40 Jahren im Dienst, Intensivstation, Vollzeit. Antje war tough und unglaublich erfahren. So eine wie sie hat schon alles gesehen, die hat schon alles erlebt, die wird mit allem fertig. Das dachte ich zumindest, das dachte jeder über Antje. Und dann steht diese Frau an einem Nachmittag plötzlich da und heult. Nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig, mitten auf dem Stationsflur. Und zwei andere Kolleginnen heulen mit. So muss sich wohl ein Dammbruch anfühlen. Zu viel Last, zu viel Druck – dann springt selbst eine Betonmauer einfach auf. Und die Flut rollt.

Es gibt Rechnungen in der Krankenhauswelt, die gehen auf. Zum Beispiel die, dass auf einer Intensivstation eine Schwester gleichzeitig für zwei Patienten zuständig sein kann. Das hört sich vielleicht nach einem guten Schlüssel an, aber wir sprechen von Polytraumata, Menschen mit schwersten Krankheitsbildern, Dutzenden Zugängen, aufwendigsten medizinischen Apparaturen, immer an der Schwelle zum Tod. Wenn kein Notfall dazwischenkommt, ist das eine super Besetzung. Mit Notfall – einem Ereignis, mit dem man auf Intensiv jederzeit rechnen muss – wird es eng. Mit einem dritten beatmeten Patienten pro Schwester wird es ein Kraftakt, und mit einem zusätzlichen Notfall wird es lebensbedrohlich.

Ich kann nicht mehr genau sagen, wann es losging, aber Schichten in Unterbesetzung waren keine Ausnahmen mehr, sie waren irgendwann etwas, womit man ständig rechnen musste. Es gab Dienste, da ging keiner mehr normalen Schrittes über die Station, wir rannten, manchmal stundenlang: einmal kurz zu einem Schwerstkranken, dann kurz zum anderen, um bei jedem Patienten wenigstens die Minimalversorgung zu gewährleisten.

Es ging längst nicht mehr um das, was ich ursprünglich bei diesem Beruf im Sinn hatte: Menschen professionell zu versorgen, Gefahren von ihnen abzuwenden, beste Prophylaxe zu betreiben, da zu sein, sie durch existenzielle Sorgen zu begleiten. An den ganz schlimmen Tagen konnten wir froh sein, wenn wir nur ein Minimum davon erreichen konnten. Wir traten Feuer aus – so nennen wir das, nur unter uns natürlich. Oder auch Damage Control. Aber irgendwann, an diesem einen Nachmittag, ging nicht einmal mehr das. Wir schafften es einfach nicht mehr, es gab dermaßen viel zu tun, dass keiner mehr wusste, wo er zuerst anfangen sollte. Also standen drei Schwesternda und heulten.

Es war eine Kapitulationserklärung. Es war etwas, was auf keinen Fall passieren sollte. Kapitulationserklärungen gibt es im Krieg. Aber wir befinden uns nicht im Krieg, wir sprechen hier von etwas, das das Gegenteil davon sein sollte: ein Krankenhaus, ein Ort der Rettung, der Sicherheit und Zuwendung. Ein Ort, an dem Kranke Hilfe erfahren, an dem sie genesen und ausruhen können – jederzeit und uneingeschränkt. Ein Ort, an dem sie ein Recht auf Beistand und medizinische Versorgung haben. Das hier ist Humanität und Solidarität. Zumindest war das irgendwann mal so gedacht.

Die nächste Eskalationsstufe ist längst erreicht

Seit Jahren nehmen wir hin, dass aus Krankenhäusern Unternehmen geworden sind, wir nehmen hin, dass ein Berufsstand zermalmt und ausgehöhlt wird. Pflegenotstand ist so normal geworden, dass jeder mit dem Begriff etwas anfangen kann. Die meisten Menschen wohl nur abstrakt, viele aber auch sehr unmittelbar durch eigene bittere Erfahrung.

Binnen weniger Jahre hat sich die Wahrnehmung des Berufs der Krankenschwester radikal verändert. Längst assoziieren viele den Beruf nicht mehr nur mit Beistand, Versorgung und Pflege, Prophylaxe und Medizin. Sondern mit Überlastung, Unterbesetzung und Unterbezahlung. Mal im Ernst: Wer will einen solchen Beruf noch ausüben? Welchen Berufseinsteiger will man mit solchen Erwartungen begeistern? Wir nehmen das hin, wie wir vieles andere, ebenso Katastrophale hinnehmen, schießen unser Leistungsverweigerungsrecht in den Wind, machen weiter, für die Patienten, für die Kollegen. Denn irgendwie hielt die Betonmauer ja meistens noch. Aber die Dammbrüche und Kapitulationserklärungen häufen sich. Situationen, die eine Schwester Antje zum Heulen bringen, waren keine Ausnahmen mehr. Und auch kein Geheimnis.

Nur interessiert hat es eben kaum jemanden. Zumindest nicht, bis Corona kam. Eine Pandemie fegte heran und schuf plötzlich auch vermeintlich einen Wendepunkt: Menschen standen abends am Balkon und klatschten. Für uns. Ich fand das so schön, mich hat das so ergriffen. Ich habe wirklich gedacht, jetzt werden wir mal gesehen, jetzt nehmen die Menschen endlich wahr, was wir machen, was uns fehlt. Dass unsere Arbeit wichtig ist. Plötzlich war es sogar mehr als wichtig, es war »systemrelevant«. Es hat sich unglaublich gut angefühlt.

Während ich dieses Buch schreibe, bestimmt Corona noch in großen Teilen unser Leben. Mit der Anerkennung war es allerdings ebenso schnell, wie es eingesetzt hatte, auch wieder vorbei. Das Klatschen in den Straßen war noch nicht verhallt, da ging es uns hintenrum schon wieder an den Kragen: Personaluntergrenzen, gesetzliche Vorgaben darüber, dass eine Pflegekraft nur eine bestimmte Anzahl von Patienten betreuen darf, das war eine gerade erst neue – wenn auch lückenhafte – Errungenschaft: ausgesetzt. Wege für Zwölf-Stunden-Schichten: offen. In der Diskussion: Zwangsrekrutierung von Personal, das aus guten Gründen der Pflege den Rücken gekehrt hatte. Und dazwischen die vielleicht besonders infamen Beschlüsse: ausgehebelte Quarantänemaßnahmen für das Pflegepersonal. Einerseits waren wir so nah dran an den Infizierten, andererseits oft so dermaßen schlecht geschützt. Ein vermeidbarer Fehler, wie man schon bald wusste, wenn man rechtzeitig für ausreichend Schutzmaterial gesorgt hätte. Ein vermeidbarer Fehler, den wir mit der Gesundheit oder sogar unserem Leben bezahlen sollten.