12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

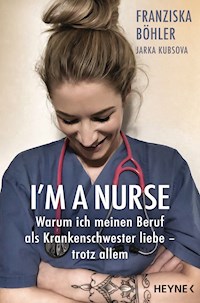

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Franziska Böhler ist Krankenschwester – und Pflegeaktivistin. Mit ihrem Einsatz für bessere Bedingungen in der Pflege hat sie vielen aus dem Herzen gesprochen. Und doch gab es eine Zeit, in der sie nicht mehr weitermachen kann. Zu viel prasselt auf sie ein: Sie wird bewundert, um Rat gefragt, und sie wird kritisiert, beleidigt, bedroht. Franziska Böhler versucht allem gerecht zu werden, als Mutter von zwei Kindern, als Aktivistin und als Krankenschwester. Sie versucht den Hass auszublenden, Kritik abperlen zu lassen – doch irgendwann ist das nicht mehr möglich. Panikattacken und Burnout sind die Folge. Hinzu kommt der Frust, dass sich an den katastrophalen Bedingungen in der Pflege nichts ändert. Trotzdem: Die Krankenpflege ist und bleibt Franziska Böhlers Traumberuf. Sie identifiziert sich mit ihm, er erdet sie.

Sehr persönlich und gnadenlos ehrlich schildert Franziska Böhler, was der Einsatz für die Pflege mit ihr gemacht hat, wie sie selbst daran fast zerbrach, krank wurde und wieder heilen konnte. Denn damit man anderen helfen kann, muss es zuerst einem selbst gut gehen. Und sie stellt die Frage, wie wir mit den Menschen umgehen, die sich für andere einsetzen – sei es im Krankenhaus oder im Aktivismus.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 295

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Franziska Böhler ist Krankenschwester – und Pflegeaktivistin. Mit ihrem Einsatz für bessere Bedingungen in der Pflege hat sie vielen aus dem Herzen gesprochen. Und doch gab es eine Zeit, in der sie nicht mehr weitermachen konnte. Zu viel prasselte auf sie ein: Sie wurde bewundert, um Rat gefragt, kritisiert, beleidigt, bedroht. Franziska Böhler versuchte allen gerecht zu werden, ihre Rollen als Mutter von zwei Kindern, als Aktivistin und als Krankenschwester zu erfüllen. Sie versuchte den Hass auszublenden, Kritik abperlen zu lassen – doch irgendwann war das nicht mehr möglich. Sehr persönlich und gnadenlos ehrlich schildert Franziska Böhler, was der Einsatz für die Pflege mit ihr gemacht hat, wie sie selbst daran fast zerbrach, krank wurde und wieder heilen konnte. Denn damit man anderen helfen kann, muss es zuerst einem selbst gut gehen.

Franziska Böhler arbeitete seit 2007 als Krankenschwester auf einer Intensivstation in der Nähe von Frankfurt am Main. Im Mai 2020 wechselte sie von der Intensivmedizin in die Anästhesie. Als @thefabulousfranzi hat die Mutter von zwei Kindern rund 250.000 Follower auf Instagram, wo sie regelmäßig auf den Pflegenotstand aufmerksam macht. Ihr erstes Buch I’m a Nurse erreichte Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste und wurde 2020 mit dem LovelyBooks Leserpreis in Silber ausgezeichnet.

Marie-Sophie Müller hat Germanistik, Kunstgeschichte und Klassische Archäologie studiert. Seit 2006 arbeitet sie als freie Journalistin und Autorin in Berlin und New York City für diverse Zeitungen und Zeitschriften, u.a. für Welt am Sonntag, Die Zeit, Harper’s Bazaar, Spiegel und The Weekender. Sie ist Co-Autorin der Spiegel-Bestseller Zwei nach Shanghai und Zwei um die Welt von Paul und Hansen Hoepner.

Franziska Böhler

Marie-Sophie Müller

I still care

Wie mich der Einsatz für eine bessere Pflege krank gemacht hat – und warum ich trotzdem Krankenschwester bleibe

Wilhelm Heyne Verlag München

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Originalausgabe 08/2024

Copyright © 2024 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Sophie Dahmen

Umschlaggestaltung: Eisele Grafik Design

Umschlagfoto: Michael Eichelsbacher

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN: 978-3-641-31401-9V003

www.heyne.de

Übersicht

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Vorwort

Etwas stimmt nicht

Teil eins: Ich bin berühmt

Franzi goes to Hollywood

Ich werde gebraucht

Der Pflegerapper

Ein Haus, so offen wie ich

Die Followerin

Die Blonde schreibt ein Buch?

Corona, Chance in der Not

Schampus und die große Ernüchterung

Teil zwei: Ich bin am Boden

Die längste Nacht

Die Hacktivistin

Wie Männer hassen

Wie Frauen hassen

Auszeit

Pares

Die Krise der anderen

Schlafpsychose: Bin ich tot?

Einfach aufhören

Zwischen den Welten

Teil drei: Ich mache weiter

Hilfe? Hilfe!

Papa, hörst du mich?

Lass mal drüber reden

La Catrina

Schwester Rosemarie

Wiederbelebt

Post aus der Zukunft

Nachwort Instagram-Rente

Ein Dank: an dieses Buch, an meine Menschen – an mich selbst

Anhang

Haben Sie Lust gleich weiterzulesen? Dann lassen Sie sich von unseren Lesetipps inspirieren.

Newsletter-Anmeldung

Inhalt

Vorwort

Etwas stimmt nicht

Teil eins: Ich bin berühmt

Franzi goes to Hollywood

Ich werde gebraucht

Der Pflegerapper

Ein Haus, so offen wie ich

Die Followerin

Die Blonde schreibt ein Buch?

Corona, Chance in der Not

Schampus und die große Ernüchterung

Teil zwei: Ich bin am Boden

Die längste Nacht

Die Hacktivistin

Wie Männer hassen

Wie Frauen hassen

Auszeit

Pares

Die Krise der anderen

Schlafpsychose: Bin ich tot?

Einfach aufhören

Zwischen den Welten

Teil drei: Ich mache weiter

Hilfe? Hilfe!

Papa, hörst du mich?

Lass mal drüber reden

La Catrina

Schwester Rosemarie

Wiederbelebt

Post aus der Zukunft

Nachwort: Instagram-Rente

Ein Dank: an dieses Buch, an meine Menschen – an mich selbst

Anhang

Ich will mir meine scharfe Zunge, meine dünne Haut und ein offenes Herz bewahren

(frei nach Taylor Swift)

Vorwort

Ich bin Krankenschwester. Ich bin Pflegeaktivistin, ich bin Influencerin, ich bin Mutter, ich bin Ehefrau, ich bin Freundin. Ich bin gewissenhaft, kollegial, zuverlässig, spontan, witzig. Ich bin überfordert, dünnhäutig, verletzt. Ich bin Franzi.

Ich bin Krankenschwester. Mit diesem Satz fing mein erstes Buch an, und manchmal wünschte ich, ich hätte es dabei belassen, hätte den Mund gehalten und keinen Instagram-Kanal mit Hunderttausenden Followern ins Leben gerufen. Im März 2023 habe ich mir laut die Frage gestellt, ob das besser gewesen wäre. »Laut« heißt, auf Instagram, wo meine 250000 Follower mein Leben oder das, was ich davon zeige, tagtäglich verfolgen. Ich habe das Foto von mir hochgeladen, mit dem es fünf Jahre zuvor angefangen hat. Damals stand ich nach einem Arbeitstag im Klinikum Aschaffenburg im Pathologieaufzug und fotografierte mich im Spiegel. Rechte Hand in der Kitteltasche, linke am iPhone, die blonden Haare zu einem praktischen Knäuel zurückgebunden, Augen mit Kajal umrandet, die kurzen Ärmel des Kittels umgekrempelt – so viel Fashion muss sein. Arme noch untätowiert. Vorsichtiges Lächeln. Ein Foto, wie man es seinem Freund nach der Schicht zuschicken würde, kurz bevor man nach Hause fährt. Darunter stand ein Text, der nicht so ganz zu dem lieblichen Bild passte.

Damals habe ich begonnen, von unserem Arbeitsalltag auf der Intensivstation zu berichten. Von der Frustration, in einem systemrelevanten Beruf in chronisch unterbesetzten Teams zu arbeiten, von der pausenlosen Hetze, der Sorge, den Patienten nicht gerecht werden oder ihnen sogar schaden zu können, von beträchtlichen Systemproblemen, die dazu führten, dass erfahrene und sonst unerschütterliche Kolleginnen plötzlich weinend im Flur hockten.

Wenn eine Intensivkrankenschwester nach der Schicht nach Hause fährt, hat sie in viele Hilfe suchende Augen geblickt, hat Menschen um ihr Leben bangen oder sogar sterben sehen, das gehört zum Alltag. Ein Alltag, dem gegenüber ich gewappnet bin. So nah mir jedes einzelne Schicksal geht, es ist nach so vielen Jahren im Dienst zur Routine geworden. Eine Überlebensstrategie, die sich jeder Arzt, jede Ärztin, jeder Pfleger und jede Krankenschwester aneignet. Woran sich keiner gewöhnen kann, ist die Überforderung auf einer dauerhaft unterbesetzten Station. Keine Arbeit kann liegen bleiben, weil das im schlimmsten Fall ein Leben kosten kann.

Zu Hause erwartet dich dann die andere Realität. Hausaufgabenbetreuung, Wäsche waschen, Katzen füttern oder ein krankes Elternteil versorgen. Mein Leben als Krankenschwester hatte schon immer zwei Gesichter. Mit meinem Leben als öffentliche Person sind noch andere dazugekommen.

Seit diesen ersten Beiträgen vor fünf Jahren ist die Zahl der Menschen, die mir folgen wollten, sprungartig gewachsen. Seit der Coronapandemie gibt es zum Glück viele Menschen, die sich auf Social Media zum Pflegenotstand äußern, damals war ich eine von wenigen. Die sich äußerten, waren hauptsächlich Männer. Obwohl der Pflegeberuf vor allem von Frauen getragen wird, waren die öffentlich beinah unsichtbar. Ich wollte diejenige sein, die das ändert.

Ich war jemand, die stellvertretend für viele sprach. Eine junge Frau aus dem Dorf, wie so viele; eine Krankenschwester, die unter dem akuten Personalmangel leidet, wie so viele, eine Mutter von zwei Kindern, wie so viele. Ich bin kein Popstar, keine Fußballerehefrau, keine Berlin-Mitte-Fashionmutti, sondern eine Krankenschwester vom Land. Eine mit Dekofimmel, die gern Cola light trinkt, manchmal auch Underberg, und abends im Bett Grey’s Anatomy guckt. Eine, der gern egal wäre, was andere von ihr denken.

Mir war immer wichtig, dass ich mich nicht nur aktivistisch zeige, sondern dass man mich kennenlernt. Darum gebe ich vieles aus meinem Leben preis, zeige, wie mein Hund den Staubsauger attackiert, wie ich zwanzig Ballons für den Kindergeburtstag aufpuste oder Möhren für die Bolognesesoße schnipple. Ich will, dass die Menschen, die mich lesen, sehen oder hören, wissen, dass ich eine von ihnen bin, eine mit stinknormalen Problemen (ja, auch mit Pool im Garten ist das möglich). Ich muss putzen, Wäsche waschen, Hund oder Katze zum Tierarzt bringen, habe Kinderbetreuungsprobleme, telefoniere mir für einen Arzttermin die Finger wund oder muss Kaugummis aus dem Teppich knibbeln, so wie andere eben auch. Daneben kämpfe ich für bessere Zustände in der Pflege, setze mich dafür ein, dass Jugendliche einen Einblick in den Beruf bekommen, wirke daran mit, dass Long Covid ernst genommen wird, bereite Lesungen oder Podcast-Folgen vor oder arbeite an diesem Buch. Nicht weil ich etwas Besonderes bin, sondern weil ich ganz normal bin. Ich will damit zeigen, dass auch andere in meiner Position sich für Veränderung, Träume und Ideale starkmachen können. Ich bin wie so viele andere Frauen in Deutschland – dafür werde ich geliebt, und dafür werde ich gehasst.

Den Hass kann man sich nicht vorstellen, bis man ihn abkriegt. Er kommt als spitzer Kommentar, als Nörgelei, als abschätziger Blick, als dicker, glänzender Spuckehaufen vor meinen Füßen auf dem Supermarktparkplatz, als tiefer Kratzer im Kotflügel meines Autos, als Morddrohung. Ich dachte immer, dass ich hartgesotten sei, dass mich nichts so leicht umhaut, aber es kam anders. Es kam schlimmer. Ich hatte immer den Anspruch, für andere da zu sein. Anlaufpunkt, Vertrauensmensch, Fels in der Brandung. Die, die Probleme löst, die Gutes will, die heilt oder zumindest Zuversicht gibt. So arbeite ich als Krankenschwester, so versuche ich als Freundin, Kollegin, Frau und Mutter zu sein, und so bin ich auch meinen Zuhörern, Lesern und Followern gegenüber.

Ich war stolz darauf, diejenige zu sein, die fast alle Direktnachrichten beantwortet, und das waren zu Stoßzeiten 3000 am Tag. Wie schafft man das, neben Job, Buch, Leben? Eigentlich ist es unmöglich, es sei denn, man hört auf zu schlafen. Und das habe ich, mehr oder weniger, getan. Erst weil ich nicht aufhören, nicht abschalten konnte, später weil ich Angst hatte, die Kontrolle zu verlieren. Bloß nicht einschlafen, bloß keine Schwäche zeigen.

Ich hatte und habe ein extremes Verantwortungsbewusstsein. Wenn mir am Anfang der Coronapandemie eine Frau schrieb, dass der Mann keine Luft mehr bekommt, und mich fragte, was jetzt zu tun sei, wusste ich natürlich, dass nicht ich, sondern der Notruf der richtige Ansprechpartner war. Trotzdem hat es mich fertiggemacht, wenn ich eine solche Nachricht erst Stunden später las und mir ausmalte, was inzwischen passiert sein könnte, weil ich nicht direkt geantwortet und an den Notruf verwiesen hatte. Ich bin die Art Frau, die sagt: »Lass mal, ich mach das schon«, »Ich kümmere mich drum«, »Ich schaffe das«. Ihr alle kennt diese Menschen. Sie machen das nicht aus reiner Hilfsbereitschaft, sondern auch, weil sie glauben, es sei einfacher so. Und weil sie vermeintlich die Kontrolle bewahren. Das ist auch überheblich, dessen bin ich mir bewusst. Ich bin so ein Mensch, mir fällt es schwer, Hilfe anzunehmen, ich bin Einzelkämpferin, und so gehe ich auch an die Probleme anderer heran: »Schieb mal rüber, ich bieg das hin«. Am Ende hilft diese Einstellung niemandem, dass musste ich schmerzlich erfahren, ganz abstellen, kann ich sie noch immer nicht.

Unter den Nachrichten waren natürlich viel banalere Dinge als medizinische Notrufe, trotzdem dachte ich, wenn ich mich auf diese Bühne stelle und gleichzeitig ich bleiben will, dann muss ich erreichbar sein und antworten. Ich muss dem Bild gerecht werden, das die Welt da draußen von mir hat. Aber irgendwann war ich mir selbst nicht mehr sicher, wer ich überhaupt bin. Die Franzi vom Dorf, Krankenschwester Franzi, Fabulous Franzi, TV-Franzi, Autorin Franzi, die alte Franzi, von der meine Freunde sagten, dass sie sie vermissen würden, die neue – aber wer sollte das überhaupt sein? Ich wusste nicht mehr, welche Gefühle mir zustehen, welche Schmerzen echt sind und welche Anstrengung mein öffentliches Leben wert ist. Was muss ich aushalten? Auf welche Liebe, auf welche Freundschaften kann ich mich verlassen? Wem kann ich vertrauen? Wer liebt mich?

Ich wurde von der Helfenden zur Hilfesuchenden. Ich bin zusammengebrochen und habe dabei die Fassade bewahrt. Ja, das geht! Es ist gewissermaßen Alltag auf Social Media.

Unter dem Bild von 2018, das ich fast fünf Jahre später noch einmal veröffentlichte, schrieb ich:

»Vielleicht hätte ich das alles hier nie anfangen dürfen. Vielleicht hätte das, was ich erreicht habe, nie mehr Wert gehabt als das, was es aus mir gemacht hat. (…) Ich war so naiv, zu glauben, hier gäbe es etwas Echtes und ich wäre stark genug, dem standzuhalten. Vielleicht hätte ich es am 4. August 2018 bei diesem Bild belassen sollen.«

16190 Likes und 373 Kommentare prasselten in den nächsten Stunden auf mich ein. 178 Direktnachrichten. Nur Liebe, Zuspruch, Dankbarkeit, Verständnis.

»Du hast schon so viel erreicht, so häufig aufgeklärt und Missstände und Realität in eurem Berufszweig und der Pflege für uns Laien sichtbar gemacht. Du warst und bist für mich eines der Gesichter, wenn es um diese Themen geht. Für alles, was du getan hast und tust, bin ich und so viele dir so dankbar!«, schreibt eine Elisabeth.

»Nix da, dann hätten wir uns nicht kennengelernt, und das wäre so eine Schande gewesen. So«, schreibt der Fernsehmoderator Daniel Bröckerhoff, mit dem zusammen ich den Podcast »Böhler & Bröckerhoff« ins Leben gerufen habe.

»Du bist echt«, schreibt Mascha.

»Franzi, Du bist und bleibst eine Kämpferin für mich und viele andere. Ohne Dich wäre vieles nicht so, wie es jetzt ist. Und das meine ich positiv. Du bewirkst etwas in den Köpfen der Menschen, auch wenn Du es nicht merkst. In erster Linie bist Du auch ein Mensch mit verletzlicher Seele. Das bin ich auch. Aber wenn wir an etwas glauben, stehen wir dazu. Du bist stärker, als Du denkst. Du hast schon so viele Hürden gemeistert, aber die größte davon ist, menschlich zu bleiben. Du darfst Deine Gefühle zeigen, ohne sie zu beschönigen. Du darfst Fehler machen, ohne dafür verurteilt zu werden (…)«, schreibt Güli, selbst Krankenpflegerin.

»Liebe Franzi, viele deiner Posts haben mir in einer schweren Depression und über die ganze Pandemiezeit massiv Kraft gegeben. Teilweise warst du der einzige Grund an einem Tag, mal zu lächeln. Eine Lebensfreude, die mir half, durchzuhalten und Licht zu sehen. (…) Von ganzem Herzen danke, danke, danke für alles in den letzten Jahren«, schreibt Marion.

Ich fühlte, wie sich meine Haut erwärmte, meine Gesichtsmuskeln sich entspannten. Nichts tat mehr weh. Natürlich hatte ich darauf gehofft, Reaktionen wie diese zu bekommen. Ich gebe gern zu, dass ich den Post auch deswegen erstellt hatte. Ich musste dringend spüren, dass ich gebraucht werde, dass es Menschen gibt, denen das, was ich mache, wichtig ist. Denen ich wichtig bin. Aber dass es so viele sein würden, hätte ich nicht gedacht. Dass viele der Nachrichten so ausführlich beschreiben, was ihnen an mir, an meiner Botschaft, an meiner Öffentlichkeit wichtig ist – auch das hatte ich nicht erwartet. Es tat so gut. In solchen Momenten weiß ich, dass ich weitermachen will, dass ich getragen werde von Menschen, die ich nicht einmal persönlich kenne und die mir in diesen Momenten so nah sind. Und dass ich Franzi bin, eine von euch.

Die Arbeit an diesem Buch hat mich gezwungen, mir selbst wichtige und zum Teil auch unangenehme Fragen zu stellen. Ich habe Menschen, die mich gut kennen, gebeten, mit mir zu sprechen und mich mit ihrer Perspektive zu konfrontieren. Es war ein Verarbeitungsprozess, der mir half, herauszufinden, was mir wichtig ist und worauf ich meine Energie in Zukunft richten möchte. Mir ist bewusst, dass ich mit diesem Buch neue Angriffsflächen für Hass und Missgunst biete. Ich teile Erlebnisse und Gedanken, die noch persönlicher sind als das, was ich auf Social Media zeige. Es fühlt sich so an, als seien diese Dinge zwischen zwei Buchdeckeln besser aufgehoben als im Internet. Hier kann ich reflektieren und sie in einen Zusammenhang stellen. Sollte das dennoch Anlass geben, mich anzugreifen, wird es mich hoffentlich nur noch leicht kratzen und mir nicht mehr den Boden unter den Füßen wegreißen. Meine Haut ist zwar nicht dicker geworden, aber ich weiß inzwischen besser, wie ich sie schützen kann.

Doch first things first. Um zu verstehen, in welche Höhen und Tiefen mich die letzten Jahre gewirbelt haben, fangen wir ganz unten an:

Etwas stimmt nicht

Ich weiß nicht einmal mehr, wem oder was mein letzter Gedanke gegolten hat. Dem Vortrag, den ich noch vorbereiten musste, dem abschätzigen Kommentar, der mittags auf meinem Handybildschirm aufgepoppt war, oder der Auseinandersetzung mit meiner besten Freundin gestern Abend? Was immer es war, plötzlich begann ich zu schwitzen und etwas drückte mit Gewalt auf meine Brust, während meine Arme taub wurden und die Hände wie leblos auf dem Lenkrad lagen. Die Straße vor mir, die eben noch schnurgerade war, begann zu schwanken. Ich wollte den rechten Fuß auf das Bremspedal drücken, aber er war merkwürdig unbeweglich. »Nichts Dummes machen, jetzt bloß nichts Dummes machen«, sagte eine Stimme in meinem Kopf, und ich wusste nicht, ob es meine eigene war. »Reiß dich zusammen, bremsen kann doch nicht so schwer sein.« Das war eindeutig Gregor, mein Mann, aber was machte der da in meinem Kopf? Ich saß doch allein im Wagen. »Rechter Fuß, Franzi. Rechter …« Ich spürte ihn nicht. Ich wusste nicht mal, wo mein rechter Fuß war.

Ich versuchte, ruhig zu atmen, aber meine Brust fühlte sich eng an, als wäre mein Oberkörper in einem Autowrack eingeklemmt. Aber ich fuhr doch. Die weißen Striche des Mittelstreifens verschwanden einer nach dem anderen unter der Motorhaube. Mein Herz hämmerte so laut in den Ohren, dass ich die vorbeiflitzenden Autos kaum hören konnte. »Rechter Fuß, Franzi. Rechter Fuß, Kleine.« Papa? Ein paar Sekunden lang war ich wieder 21 und rollte einen Abhang hinunter, neben mir mein Vater am Steuer, hinten auf der Rückbank meine Mutter und meine Schwester. Wir wollten zur Kirche fahren, wie jeden Sonntag. Ein Schlenker, ein Rutscher, und statt wie sonst um die Kurve zu rollen, schossen wir eine Wiese herunter, geradewegs auf einen Baum zu. Keiner sagte etwas, keiner schrie. Gleich würden wir tot sein, gleich würde alles vorbei sein. Gleich würde …

Ich erkannte meine eigenen Hände am Lenkrad, das hier war jetzt, das war ich, das war mein Auto! Ich fuhr! Mit der letzten Erinnerung an eine Routine, die sich in fünfzehn Jahren täglichem Autofahren in mein Stammhirn eingegraben hatte wie das Gabel-zum-Mund-Führen, brachte ich mein Auto am Straßenrand zum Stehen. Ich fühlte meinen Puls, der raste, das Gesicht, das mich aus dem Rückspiegel anblickte, war fahl und mir fremd. Selbst die Sommersprossen auf meiner Nase waren grau.

Ich wollte aus dem Auto aussteigen, Luft holen und dem Erstickungsgefühl entfliehen und hatte gleichzeitig Angst davor, was mich draußen erwartete. Konnte ich überhaupt stehen? Was, wenn ich auf die Straße fallen und überrollt werden würde? Was, wenn ich es nicht mehr zurück ins Auto schaffte?

Die Krankenschwester in mir dachte: »Das muss ein Herzinfarkt sein«, der Mensch in mir fühlte: »Ich sterbe«. Ich umklammerte das Lenkrad und ließ den Kopf darauf fallen. Dachte: Lass es bitte vorbeigehen. Egal was. Diesen Zustand, das Leben, wenn’s sein muss. Es sollte einfach vorbei sein, ich hielt es nicht mehr aus. Dann verging eine halbe Stunde, an die ich mich nicht mehr erinnern kann.

Eigentlich wollte ich zum Nagelstudio, jetzt würde man mich mit nackten, kurzen, stumpfen Krankenschwesternägeln beerdigen müssen. So etwas sollte im Testament festgehalten sein. Post-mortem-Maniküre: nachtblau metallic, mit Mini-Strasssteinchen auf den Spitzen. Als mir dieser Gedanke durch den Kopf ging, befand ich mich offensichtlich auf dem Weg dahin, die Kontrolle über meinen Körper zurückzuerlangen. Schon seltsam, dass der Humor als Erstes wiederkehrt. Zum Lachen war mir trotzdem nicht zumute. Ich überlegte, ob ich einen Krankenwagen rufen sollte, doch das kam mir selbst in diesem Zustand zu dramatisch vor.

In meinem Auto habe ich mich immer wohlgefühlt. Es ist mein Auto, ich sitze am Steuer, ich entscheide, wo es langgeht, wann und wo ich anhalte. Wenn man wie ich auf dem Dorf aufwächst, ist der Führerschein das Ticket in die Unabhängigkeit. Das erste Geld, das ich von meinem Gehalt als Krankenschwester angespart hatte, ging in ein Auto. »Herbie«, ein hellblauer Peugeot 106, Edition Palm Beach, den ich meiner neun Jahre älteren Schwester abgekauft hatte. Auf der Beifahrertür klebte ein Surfer, das Heck hatte ich mir von meinen Kumpels mit Subwoofer und Lautsprechern vollbauen lassen, sodass nicht mal mehr eine Handtasche in den Kofferraum passte. Meine Mutter musste mich nicht mehr im Schwesternheim abholen, wenn es am Wochenende für einen Besuch nach Hause ging, ich konnte kommen und fahren, wann ich wollte. »Herbie« war mein bester Freund, mein privater Metal Club und mein erstes eigenes Zuhause. Und obwohl er nur 45 PS hatte, habe ich es geschafft, in sechs Monaten sieben Mal geblitzt zu werden.

Stadtmenschen können das wahrscheinlich nicht nachvollziehen, aber als Dorfkind bist du auf den Kutschierservice deiner Eltern angewiesen. Wisst ihr, wie es sich anfühlt, wenn dich deine erzkatholische Mutter als Teenager von einer Party abholt und du die dreißig unendlichen Minuten, die der Heimweg dauert, versuchst, dir nicht anmerken zu lassen, dass du doch mehr als nur ein Bier getrunken hast? Dabei hoffst, dass das eben frisch aufgetragene Deospray den Zigarettenqualm überlagert? Ihr Dorfkinder kennt das. Der Führerschein, das war meine Rettung, meine persönliche Reifeprüfung.

Das Auto, in dem ich jetzt saß, war das Gegenteil vom hellblauen Herbie, aber genauso auffällig. Mein absolutes Traumauto: schwarz, schnell, mit einem Eintracht-Sticker auf der Heckscheibe. Auch diesen Wagen hatte ich mir selbst gekauft. Wenn ich auf dem Supermarktparkplatz mit meinem Einkaufswagen darauf zusteuerte, guckten einige schief. Wie passte dieses Auto zu der Blondine mit Blümchen-Einkaufskorb? Wahrscheinlich vom Mann geliehen. Nein, meine Lieben. Der Mann fährt einen kompakten Elektrowagen, der über eine Solaranlage im Carport aufgeladen wird. Die urvernünftige Wahl für einen Pragmatiker an der Seite einer impulsiven Frau. Manchmal, wenn er Spaß haben will, leiht er sich meinen Wagen. Manchmal, wenn ich gute Laune habe, erlaube ich es ihm.

Das zusammengenähte Leder des Lenkrads hinterließ einen Zickzackabdruck auf der Stirn, den meine Tochter, nachdem ich es später nach Hause geschafft hatte, sehr lustig finden würde. Wie lange ich da am Straßenrand gesessen hatte, weiß ich nicht genau, was in der letzten halben Stunde los gewesen war, schon gar nicht. Vielleicht war ich einfach eingeschlafen? Die Frau vom Nagelstudio hatte viermal versucht, mich zu erreichen, sah ich auf dem Display meines Telefons. Mit zittrigen Knien rollte ich vorsichtig auf die Straße zurück. Den Blick so fest wie möglich auf die Spur gerichtet. Bloß nicht zu schnell, bloß nicht zu langsam fahren. So normal wie möglich tun. Wie anstrengend das sein kann.

Später wusste ich, dass das eine Panikattacke war. Ganz klassisch. Der Körper wähnt sich in Gefahr und schüttet als Reaktion darauf Adrenalin aus, der Herzschlag erhöht sich, und mehr Blut wird durch die Gefäße gepumpt. Die Muskeln spannen sich an und verursachen ein beklemmendes Gefühl. Klingt unspektakulär und fühlt sich doch so extrem an. Es war meine erste Panikattacke. Die erste von vielen, die noch folgen würden.

Ich war in diesem Herbst 2021 schon lange nicht mehr so cool und entspannt wie früher. Das Interesse an meinem Berufsstand während der Coronapandemie und mein erstes Buch I’m a Nurse, das zu dieser Zeit erschien, hatten mich in kurzer Zeit sehr bekannt gemacht. Ich war auf Magazintiteln, bekam Awards in die Hand gedrückt und saß auf der Talkshowcouch. Zuerst stärkte mich das ungemein, denn ich hatte das Gefühl, stellvertretend für viele im Rampenlicht zu stehen. Genoss, dass unsere Probleme und unsere Profession endlich die Aufmerksamkeit bekamen, die sie verdienten. Hatte große Hoffnung, dass ich dazu beitragen konnte, dass sich unsere Arbeitsbedingungen endlich änderten. Aber mein »altes« und mein »neues« Leben, die ich parallel führte, wuchsen mir bald über den Kopf. Ich machte keine Pausen, hatte das Gefühl, diesen Moment nutzen zu müssen, bevor sich die öffentliche Aufmerksamkeit dem nächsten Thema widmen würde. Zeitgleich mit der Überforderung war ich zunehmend mit Kritik, Neid und bald auch offenem Hass konfrontiert. Etwas, auf das ich nicht vorbereitet und wogegen ich nicht gewappnet war. Stress, Unruhe und Sorgen verfolgten mich, ließen mich nicht schlafen. Für die Öffentlichkeit wirkte ich immer besonnen, abgeklärt – als hätte ich alles im Griff. Von innen zerbröselte ich in winzige Teilchen.

#

Seit Mitte 2021 hatte ich dann ziemlich oft Angst, und zwar vor vielen Dingen. Gerade was Erkrankungen anging, reagierte ich regelrecht kopflos. Wenn es einen unklaren Befund gab, konnte ich nicht anders, als das Schlimmste zu befürchten. Das mag man, gerade wegen meines Berufs, belächeln. Wenn man so eine Angststörung erst einmal hat, wird sie von außen als unangemessen, als übertrieben empfunden. Nach dem Motto: »Die soll sich nicht so haben«, »Die muss sich mal zusammenreißen«. Mein emotionaler Zustand stand für andere in keinem Verhältnis zu den äußeren Umständen. Und es stimmte ja auch. Es sollte mir gut gehen, ich hatte viele Gründe glücklich, entspannt und zufrieden zu sein. Wer Angstzustände erlebt hat, weiß allerdings, dass man mit dieser Logik nicht weiterkommt.

Meine professionelle Distanz im Job hatte ich nicht verloren, aber ich musste mehr als früher um sie ringen. Wie Blitze schossen Gedanken durch meinen Kopf, wenn ich zum Beispiel junge Patientinnen bei Port-Implantationen erlebte. »Was, wenn du auch krank wirst?« – und schon ließ sich die Gedankenspirale nicht mehr aufhalten. Ich kenne viele, denen es so geht oder die andere, ähnliche Probleme haben und nicht darüber sprechen können.

Etwa zwölf Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Angst- und Panikstörungen, so eine Studie1. Sie gehören in Deutschland zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Allein in Europa sind sechzig Millionen Menschen betroffen, Frauen öfter als Männer.

Das öffentliche Verständnis für mentale Erkrankungen scheint endlich zu wachsen. Kurt Krömer, Nora Tschirner oder prominente Fußballspieler werden für ihren Mut gefeiert, ihre Depression offenzulegen, Katja Riemann oder Hollywoodstar Jonah Hill sprechen öffentlich über ihr Leben mit Panikattacken. Früher wurden psychische Probleme oft kleingeredet, auch weil man einfach nicht viel darüber wusste. Jetzt gibt es eine neue Offenheit. Ich freute mich darüber, dass mentale Gesundheit endlich ernster genommen wird, dachte: Jetzt bewegt sich was. Doch dann habe ich schnell bemerkt, dass sich nicht wirklich etwas geändert hat. Ähnlich wie beim Pflegenotstand. Alle redeten drüber, aber die Betroffenen standen vor demselben Problem. Und je mehr in den Medien drüber gesprochen wird, desto größer scheint – nach einem kurzen Sensationsmoment – beim Publikum die Abwehr zu sein. »Schaffen die schon irgendwie.« »Kann ja nicht so schlimm sein, und wenn, dann wird es zumindest mich nicht treffen.« So lauten oft die Reaktionen. Das Teilen unserer inneren Welt mit der äußeren Welt sei auf Social Media so alltäglich geworden, so die Psychotherapeutin Jennifer Musselman in einem Beitrag für das Magazin i-D2, dass wir als Publikum unter einer Verletzlichkeitsmüdigkeit leiden würden.

Ich finde es auffällig, dass sich viele Menschen, die sich auf ihren Social-Media-Profilen Verständnis und Unterstützung für ihre psychischen Probleme abholen, nicht trauen, im Privaten mit derselben Offenheit darüber zu sprechen. Es klingt widersprüchlich, ich habe es aber oft beobachtet, auch an mir selbst. Im alltäglichen Miteinander scheint die neue Sensibilität für psychische Probleme noch nicht angekommen zu sein. Unseren besten Freunden oder unserer Familie gegenüber tun wir so, als wäre alles nicht so wild. Da gelten Burn-outs, Angststörungen oder Depression zu häufig noch als etwas, das man – wenn irgendwie möglich – mit sich selbst ausmacht oder versteckt. Das gilt ganz besonders für Frauen. Haben wir uns nicht gerade erst erkämpft, dass wir auf allen Ebenen gleichzeitig erfolgreich sein können – im Job, als Mutter, als Partnerin? Nebenher auch noch eine Stunde Pilates einschieben und Ottolenghi-Rezepte nachkochen? Schaffen wir alles, oder? Wir haben Angst davor, die Risse in der Fassade zu zeigen, weil wir denken, dass dann das ganze Haus einbricht. Dabei ist es schon längst kaputt, während wir wahnsinnig viel Energie darauf verschwenden, so zu tun, als sei alles in Ordnung.

Im Internet aber kannst du in Sekundenschnelle Menschen finden, denen es ähnlich geht wie dir oder die sich bei dir für deine Offenheit bedanken, was sich in der Situation erst mal gut anfühlt. Du fühlst dich verstanden und aufgefangen. Die Gefahr ist, dass es dabei bleibt. Der tiefe, persönliche Kontakt geht verloren, und der Diskurs findet auf einer anderen Ebene statt als auf der, die wirklich etwas verändern könnte.

Tatsache ist, dass in den letzten Jahren auf fast jedem dritten Fragebogen, den ich mit meinen Patienten in Vorbereitung auf die Anästhesie durchgehe, Psychopharmaka angegeben werden. Das sind Menschen wie du und ich, die eine ambulante OP mit Vollnarkose brauchen, weil ihr Knie verletzt ist, sie einen Kreuzbandriss haben oder an der Hand operiert werden müssen.

Frage 5: Werden Medikamente eingenommen? Wenn ja, welche?Frage 30: Besteht/Bestand eine Erkrankung des Nervensystems?Frage 40: Nehmen Sie Drogen?Aus Angst, dass die Narkose nicht wirken könnte, sind viele Patienten ehrlicher als bei ihrem Hausarzt und antworten detailliert. Bestimmte Medikamente, Alkohol- und Drogenkonsum können die Narkosewirkung beeinträchtigen. Natürlich haben wir die Möglichkeit, während der Narkose die Dosis anzupassen, aber am besten ist es, vorab ein genaues Bild vom Patienten zu erhalten. Und das bekommen wir. Wenn ich die Daten durchgehe, wird mir bewusst, wie viele Menschen um mich herum medikamenten- oder drogenabhängig sind und wie viele an psychischen Krankheiten leiden, Antidepressiva oder Neuroleptika nehmen. Menschen, denen man es nicht anmerken würde. Die es sich nicht anmerken lassen. Das sind Menschen, die meine Freunde, Nachbarn, der Konditor aus dem Dorf oder eine Lehrerin meiner Kinder sein könnten. Wenn diese Daten allgemeingültig sind, warum reden wir unter Freunden und in der Familie nicht darüber? Weil wir psychische Krankheiten noch immer als persönliche Schwächen empfinden und nicht als etwas, das jeden treffen kann. Laut dem DAK Psychreport 20233 lag der Arbeitsausfall aufgrund psychischer Erkrankungen wie Depressionen, chronischer Erschöpfung und Ängsten 2022 auf einem neuen Höchststand. Mit 301 Fehltagen je hundert Versicherte lagen die Fehlzeiten wegen dieser Erkrankungen um 48 Prozent über dem Niveau von vor zehn Jahren. Auch und gerade bei Pflegenden. »Das Gesundheitswesen verzeichnet die meisten Krankschreibungen aufgrund psychischer Erkrankungen, gefolgt von der öffentlichen Verwaltung«, heißt es im Report. »Die Branchen liegen mit 44 beziehungsweise zwanzig Prozent deutlich über dem Durchschnitt.«

Was ich an mir selbst feststellen musste, gilt für die ganze Pflege: Diese Daten zeigen, dass psychische Belastungen besonders gravierend für Beschäftigte sind, die sich in ihrem Beruf um das Wohlbefinden anderer Menschen kümmern. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz, denn die, die so dringend gebraucht werden, fallen am meisten aus. Kranke können keine Kranken pflegen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, dass die Kolleginnen und Kollegen, die dann die Ausfälle auffangen müssen, selbst dran sind.

»Nach völligem Ignorieren der Erschöpfung hat mein Körper mir Warnsignale gesendet, mit Hautausschlägen und Schlafentzug. Ohne Schlaftabletten ging nix mehr. Bis ich einen dissoziativen Zustand während einer Reanimation im Nachtdienst erreichte! Danach zwei Tage zitternd und weinend durch die Wohnung hin und her gelaufen, Tavor4sei Dank, konnte man das stoppen. Ich arbeite heute nicht mehr in der Pflege. Und es geht mir so gut wie nie!«, schreibt Katharina unter einen meiner Beiträge.

Für mich war die Arbeit in der Pflege nicht allein der Grund für den Zusammenbruch, sondern es war die Überforderung, so vielen Anforderungen gleichzeitig gerecht werden zu müssen, Erwartungen zu erfüllen und Anfeindungen parieren oder aushalten zu müssen. Meinen Beruf als Krankenschwester habe ich in letzter Zeit oft als einen Anker empfunden. Die Pflege ist mein Leben, mein Traumberuf, ich kämpfe für diesen Beruf, ich identifiziere mich mit ihm, und er erdet mich. Und doch gab es einige Monate im Jahr 2022, in denen ich aussteigen musste, in denen es unverantwortlich gewesen wäre – mir selbst, aber auch meinen Kollegen und Patienten gegenüber –, weiterzuarbeiten.

Es ist eine Stärke, Hilfe suchen und annehmen zu können. Es ist eine Stärke, sich Schwäche eingestehen zu können. Insbesondere mir, die schon von Berufs wegen gewohnt ist, die Helfende, die Heilende zu sein, fiel es schwer, zuzugeben, dass sie selbst dringend Hilfe benötigte. Ich muss das noch immer lernen.

Teil eins

Ich bin berühmt

Franzi goes to Hollywood

»Wie soll ich es nennen?«

Zusammen mit meiner besten Freundin und Krankenschwesterkollegin Svenni saß ich nach dem Spätdienst beim Italiener. An manchen Abenden, wenn die Kinder zu Hause schon schliefen, aber es noch nicht zu spät für die Aschaffenburger Sperrstunde war, gingen wir zusammen auf ein Gläschen aus.

»Franzipopanzi?«

»Svenni, jetzt mal im Ernst!« Wir saßen bei einem Glas Primitivo über mein Telefon gebeugt an der Bar und überlegten, wie ich meinen Instagramaccount umbenennen sollte. »Franziboehler« war zu langweilig, alle anderen Franzi-Umschreibungen, die mir einfielen, waren nach den sieben Jahren, die das Social-Media-Netzwerk 2017 bereits am Markt war, vergriffen. Mehr als fünfzehn Millionen Menschen nutzten schon damals Instagram.

Als ich ein Jahr zuvor angefangen hatte, hieß mein erster Account »Franziandherbabies«. Der war privat und konnte nur von Freunden eingesehen werden. Unter »Franzigoestohollywood« habe ich dann Fotos von meinem Garten oder meinem Urlaub geteilt, die sich irgendwann um die vierhundert Menschen angeschaut haben. Den Namen hat keiner verstanden, selbst Svenni dachte, ich sei größenwahnsinnig.

»Es ist ein Wortspiel, Svenni! Aus ›Franky goes to Hollywood‹ wird ›Franzi goes to Hollywood‹.«

»Erst recht größenwahnsinnig«, konstatierte Svenni trocken. »Und mal im Ernst? Wer soll so einen Achtzigerjahre-Insider verstehen. Ein sechzigjähriger New-Wave-Onkel vielleicht, aber der treibt sich auf der Plattenbörse herum und nicht bei Instagram.«

»O. k., o. k. Ich überlege mir ja was Neues«, antwortete ich.

Ich hatte einige Wochen zuvor nach einem Spätdienst ein Foto von mir und Svenni im blauen Kittel im Pathologieaufzug hochgeladen und darunter aus unserem Krankenhausalltag berichtet. Davon, dass wir Pflegenden immer weniger und die Patienten, die uns zugewiesen werden, immer mehr wurden. Von der Sorge um eine adäquate Pflege und den fehlenden Nachwuchs. Von der Überforderung, die jeder und jede, die in diesem Beruf arbeitet, seit Jahren erlebt.

Als am nächsten Morgen um 6:30 Uhr der Wecker klingelte und ich nach dem Handy griff, wurde ich schlagartig wach. Hunderte Menschen hatten das Herzchen unter dem Foto angeklickt, viele von ihnen einen Kommentar daruntergeschrieben. Entweder, weil sie es spannend fanden, etwas aus dem Alltag der Krankenschwestern zu erfahren, oder, weil sie selbst in der Pflege arbeiteten und ähnliche Erfahrungen gemacht hatten. Niemand hatte sich zuvor für mein Profil interessiert, und plötzlich waren da so viele, die mir zuhören wollten. Auf dem Weg zum Spätdienst leuchtete das iPhone auf der Mittelkonsole meines Autos immer wieder auf. Nachricht über Nachricht über Kommentar und Like. Ich konnte es nicht abwarten, Svenni davon zu erzählen. Vor der nächsten Spätschicht besuchte ich sie in ihrem Garten in der Stadt, wie das mittlerweile bei uns Routine war. Die würde Augen machen. Wir waren berühmt!

»Das nennst du berühmt?«, lachte sie mich aus, als ich ihr das Bild vor die Nase hielt. »Das ist doch gar nichts.«

»Aber guck doch, da sind tausend Menschen, die den Beitrag wichtig finden. Mein Postfach ist übervoll mit Nachrichten!«, widersprach ich.

»Berühmt sein auf Instagram ist wie reich sein bei Monopoly«, sagte Svenni, und ich musste laut lachen. Svenni bringt Tatsachen herrlich auf den Punkt. Immer wenn mich heute etwas wirklich kratzt, denke ich an diesen Satz.

Instagram war damals heile Welt: Beauty- und Modetipps, Urlaubsfotos und süße Kinderbilder. Offen aktivistische Accounts gab es wenige, schon gar nicht aus der Welt der Pflege. Es war ein Ort der Zerstreuung und Ablenkung vom harten Alltag, und genau dafür nutzte ich das Netzwerk auch selbst. Und viele meiner Kollegen und Kolleginnen. Wenn ich die ansprechen und mobilisieren wollte, war das die richtige Plattform, das wusste ich intuitiv. Irgendwo mussten wir uns doch mal Luft machen!