Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

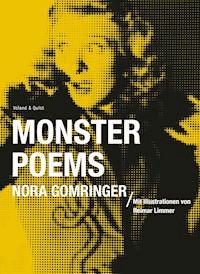

- Herausgeber: Voland & Quist

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Der Dichter als Lieferant abrufbarer Stimmungen ... so versteht sich Nora Gomringer nicht. Was die Lyrikerin neben der Poesie so umtreibt, kann man diesem heiteren und doch profunden zweiten Band Gomringers mit Texten und Reden entnehmen. Es geht um Freiheit und Fremdheit, Fernsehen und Kino, Literatur und Lesungen, Sprache und Rhythmus. Auch enthalten: der Text "Recherche", für den sie den Ingeborg-Bachmann-Preis erhielt. Nora Gomringer mag zwar nicht dazu da sein, ihre Leser zu amüsieren, kann dieses aber mit Leichtigkeit tun.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 180

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Verlag Voland & Quist OHG, Dresden und Leipzig, 2015

© by Verlag Voland & Quist OHG

Lektorat: docnogo

Korrektorat: Annegret Schenkel

Umschlaggestaltung: Reimar Limmer

Satz: Fred Uhde, Leipzig

E-Book: eScriptum, Berlin

www.voland-quist.de

Inhalt

TexteWie klingt eigentlich Deutsch?Muss ich ein Gedicht auswendig können?Beständiges Soundchecken – Wann singt das Sprechen?Großes Thema FreiheitFernsehen in Zeiten der CholerikerIsland unter allemSnorkfräuleinKleine Lektionen anhand langer WörterEine Verneigung: die neuen SerienLeben lesen aus den 60ernThe Great GazosaJasoomSchullesungen – oder wo die magischen Spezialisten sich doch bitte selbst vorstellen mögenRedenOh Jugend, du! – Rede zur Verleihung des Weilheimer Literaturpreises 2015Rede zum Neujahrsempfang 2014 der Brose Baskets BambergRede zum Neujahrsempfang 2015 der Stadt Bamberg»sohärzig« – Vom Verstehen der Schweizer und zum Verständnis der Deutschen. Ein heiteres Erläutern von fatalen Fehlannahmen zwischen den NationenZwischen den Zeilen: Zungen – Rede vor dem Verband der Literaturübersetzer anlässlich des 60. JubiläumsRede zu 10 Jahren Voland & QuistEs war zweimal – Rede zum 1100. Jubiläum der Stadt KasselBachmannpreis-TextRecherche – Ausgezeichnet mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis 2015ErstveröffentlichungsverzeichnisNora Gomringer bei Voland & QuistTexte

Wie klingt eigentlich Deutsch?

Hier knackt es, gähnt es, jault und hängt etwas. Eine konsonantische Liaison versperrt einem den Rachen, und unaufhörlich bellt es. Man wiehert und knattert, klemmt, krächzt, hustet und blökt. Man surrt, summt, schleckt und prustet-pustet. Ein ständiges Streitgespräch zweier Halskranker. So klingt Deutsch. In den Ohren französischer Partisanen in Tarantino-Filmen allemal. Wenn ich aber mein Ohr ganz fest an Heines »Winterreise« presse, dann klingeln Schlittenglocken heraus und ein Wanderstab, der auf dem noch nicht geteerten Feldweg aufsetzt. Regelmäßig, vom Schnee gedämpft, ist das Geräusch. Schüttle ich Grass’ Liebeserklärung an die Grimmschen Wörter, dann krach-pengt es hervor aus dem Schlagwerk des Tourbegleiters Baby Sommer, des Jazz Drummers, der den Grass seit dem »Butt« in Musik und Schall und Klang neben dem Rauch aus des Meisters Pfeife wandeln kann wie keiner sonst. Das Wispern von Liebesschwüren weht aus Abertausenden von Schriften, original und übersetzt, und im Deutschen klingt »Ich liebe dich« genauso schön (bedrohlich) wie in jeder anderen Sprache. Das dialektale »I mog di« (Bayerisch) oder das fremdsprachliche »Ich ha di gern« (Schwiizerdütsch) aus den Liedtexten von LaBrassBanda oder des Holstuonarmusigbigbandclub, den Schriften Pedro Lenz’ oder Beat Sterchis lassen Seufzer zu. Die gehören auch ins deutsche Soundvokabular. Wir Deutschen seufzen gerne. Bei Kleist noch bis zur Ohnmacht, heute bevor wir ansetzen und Reden schwingen. Offizielles passt zu unserer Sprache. Wir wissen ja, dass man sie mit Pferden sprechen kann, während Französisch, Spanisch und Italienisch bei Gott, Männern und den Frauen angewendet wird. Nun sind Pferde ja durchaus geduldige Zuhörer, und seit Monty Roberts uns auch die nonverbalen Dialekte der Pferde gelehrt hat, muss man sich nicht mehr verstecken, wenn einer wiehert, wir wären einfach zu deutsch in Ton und Gebaren. In Amish Country gibt es diese Kategorie nicht. Da ist zu deutsch Brauchtumspflege und der Slogan »Mer schwetze noch die Muddersprooch« in aller (noch so zahnloser) Munde. Dass das harte Deutsch vor allem aus dem einen Munde die Massen verführen, belügen konnte, das war die weltweit unerwartete Folge abgestumpfter Akustik. Die Ohren waren noch taub vom Lärm der ersten Bomben. Eine ganze Sprache, um vieles schrecklicher als das Phänomen, das aus dem Klempererschen Buche wie aus dem Weltempfänger schnarrt. Es ist der zarten Selma, der klugen Nelly, der weltumspannenden Rose zu danken, dass wir das Deutsche wieder zum Denken urbar machen konnten. Manch einer liebt das Deutsche heute gar so sehr, dass er es unterschätzt, das Kind bei der Hand nehmen möchte, d. h. ihm Reinheitsgebote aufstellt, bevor es – unkenbeschworen – in den Brunnen fällt. Die Deutschen – so viel sie auch schwarzmalen – lieben Brunnen, vor allem die vor Toren, und wenn ein paar Toren darum herum zu stehen kommen … auch gut. Sitzen doch in fast allen Zisternen verzauberte Prinzen, die das Kindlein schaukelnd wieder ans Licht zu bringen verstehen. Das Deutsche ist elastisch – gottlob! Hat uns fast verziehen nach den Kriegen und ein paar Dudenausgaben. Die Reparation war lediglich der Verlust besonders entfremdeter Abstrakta à la Blut, Boden, Erde, Volk. Das Deutsche behalf sich, fand den Durchgang durch die eigenen Antwortlosigkeiten, die Celan ihm zusprach, lässt aber seit jeher Einflüsse zu, schwappt stets weiter, wird ein Sprachfluss mitreißender Qualität. Modern ist es dadurch, nützlich und charmant-verquer, für manchen kaum erlernbar: die Rübe und das Fräulein! Es schenkt uns irre Silben wie das Him- der Beere und den -ling, der schmettert, die Schönheit der Summe, des Herzens, das Legato des aufgegangenen Mondes, das rollende Rrrrr des Brotes, das Abendrot, das Spitze der spitzen Steine des Nordens und die Schnauze der Berliner. Wir sind so herrlich aufgeplustert, wir deutschen Deutschsprecher. Und gackern dabei zu selten. Deutsch klingt manchmal nach allem, was es sein kann: Sprache und Aufbewahrungsort und Musensang. Das sagen auch meine Eltern, und die sprechen es länger als ich.

Muss ich ein Gedicht auswendig können?

Natürlich nicht. Die Frage ist nur, warum gerade in dieser Sache anders sein als 99 Prozent der Menschheit? Ich bin mir sicher, dass die meisten Menschen auf der Welt einen Text mindestens geringeren Umfanges auswendig hersagen können, seien es Rätseltexte, Lieder, veritable Gedichte, Balladen oder auch Witze. Ja, ein gut vorgetragener Witz hat – wie ein gutes Gedicht – einen Effekt ungeahnter Kraft: Der verdichtete Text erhebt, regt an, schenkt ein Stimmungsblitzlicht oder lässt einen im wahrsten Sinne überleben. In den KZ der Nazis – so berichten es Überlebende – waren es die Gesten der Menschlichkeit unter den Gefangenen, die sie hoffen ließen. Diese Gesten waren oft gegründet in Poesie, Musik, Berührung im wahrsten Sinne. Ich habe in meinem Leben oft an Rändern gestanden. Manchmal an Rändern von Abgründen oder auch nur an Schwellen hin zu anderen Territorien für den Geist, das Herz. Da haben mir die Gedichte von Mark Strand, Heinrich Heine, Robert Hass, Emily Dickinson erklärt, warum ich auf der Welt bin. Wenn ich sehr einsam war in großen Städten wie New York, wo ich mich lange Zeit herumgetrieben habe, hatte ich wie zur Selbstverteidigung meistens beim Herumlaufen ein Gedicht auf den Lippen. So haben mich Gedichte sicherlich vor der Einsamkeit bewahrt, haben mich Zeilen wie Seile mit dem Hier vertäut. Ich rate zum Leben mit Gedichten. Sie sind ideale Anker und Segel.

Beständiges Soundchecken

Wann singt das Sprechen?

Natürlich ist die Fragestellung »Wann singt das Sprechen?« bereits von zahlreichen bewanderteren, rhythmischeren Persönlichkeiten erschöpfend analysiert worden. In den letzten Jahren waren dies u. a. Raoul Schrott (»Erfindung der Poesie«, 2009), Heinz Schlaffer (»Geistersprache: Zweck und Mittel der Lyrik«, 2012) und Volker Klotz (»Verskunst: Was ist, was kann ein lyrisches Gedicht«, 2011), deren Ausführungen uns die Bandbreite, die Rhythmenfülle, die Schlagkraft der lyrischen Silben für die Germanistik wieder in Erinnerung gerufen haben. Was ist es also, das ich der Debatte hinzufügen könnte? Ich dichte seit meinem 16. Lebensjahr. Ich tue dies seitdem regelmäßig. Seit 2006 habe ich alle zwei Jahre einen Lyrikband herausgebracht. Im Ganzen sind es nun sieben Lyrikbände und zwei Essay- und Redensammlungen. Zum Glück fanden alle diese Bücher in der Regel sehr freundliche, ja fördernde Beachtung in den Medien, bei Leserinnen und Lesern, bei den Besucherinnen und Besuchern meiner Lesungen. Ich hatte bisher großes Glück, gesehen, gehört, wahrgenommen zu werden.

Dieses Glück verdanke ich sicherlich auch einer gewissen Prädisposition: Im privaten Leben eher unauffällig, bin ich gerne sichtbar auf einer Bühne, wenn es dort etwas für mich zu tun gibt. Etwas, was ich im Scherz als »beständiges Soundchecken« bezeichne. Ich habe eine musikalische Ausbildung genossen, die im Ganzen und im Vergleich mit geschätzten Kolleginnen und Kollegen eher rudimentär, aber für mich ausreichend und hilfreich war für fast alles in meinem bisherigen Leben. Meine Beziehung zur Bühne ist eine sehr intime. Sie sagt aus, dass mir etwas fehlt, was ich just dort suche, wo mir alle dabei zusehen können, und meine Art des Auftretens sagt hoffentlich auch, dass ich meine Verantwortung gegenüber dem Publikum erkenne und wahrnehme, mir jeden Auftritt zu Herzen nehme, ihn versuche zu strukturieren, mich sogar bei großer Eile noch einmal umkleide für mein Bühnenwerken und -wirken. Mich begleitet eine tiefe Demut vor der Exponiertheit und dem Moment der Fixierung des Betrachters auf diese eine Frau auf der Bühne, die den Mund so gerne weit öffnet, ihn voll nimmt und doch manchmal – gleich dem Rühmkorfschen Zitat – »der Lieder leer« findet. Literatur und Rhythmus – diese Kombination will uns zurückführen zu den Anfängen der Klänge, Silben genannt, die in bestimmter Kombination semantische Information auf einen hörenden Kommunikationsteilnehmer übertragen, lange bereits bevor es so etwas wie schriftliche Systeme geben konnte.

Seit den frühesten Anfängen meiner erst rein rezitatorischen Arbeit – ich finanzierte mir die letzten Schuljahre wie die ersten Studienjahre mit Sprechprogrammen zu Walt Whitman, Mascha Kaléko, Else Lasker-Schüler und Heinrich Heine – arbeite ich gerne und oft mit Musikern zusammen. Vom lyrisch vorgeprägten Saxophonisten (E. Koltermann), zum legendären Jazz Drummer (Prof. G. Baby Sommer) und lebhaften DJ (Roland Krefft alias DJ Kermit) kenne ich die Zeilen von Texten anderer Autoren wie auch die eigenen mit musikalischer Zeile unterstrichen, konterkariert, komplettiert, kontrastiert, komplimentiert.

Was für ein Glück das ist! Nicht nur, dass Dichtung und musikalischer Klang eine Verbindung eingehen, sondern, dass diese zunächst so private Leidenschaft zur Mitteilung, Wiederaufführung alter Sprach- und Sprechzeugnisse begeisterungsfähige Kollaborateure im Jetzt finden kann. Seit ich die Texte anderer Dichter auf den Lippen trage, bin ich nur noch selten einsam. 2014 waren es Programme zu Shakespeare und Goethe, die mich beschäftigten.

Wann singt das Sprechen also? Immer. Das Singen ist dem Sprechen immanent. Dieselben Muskeln werden im Kehlkopf gefordert, ob wir sprechen oder singen. Das Baby ruft mit seinem ersten Schrei den Kammerton a in seiner Kehle wach. Es macht für unsere Anatomie keinen besonderen Unterschied, ob wir singen oder sprechen, nur dass unsere Lungen sich daran gewöhnen, in anderen Intervallen zu funktionieren. Denken wir an dieser Stelle auch an andere Sprachen und Varietäten, die mit verschiedenen Tonhöhen (im Chinesischen sind es vier grundlegende, die Bedeutung bewusst verändernde) zum Teil morphologisch identische Silben zu anderen Worten wandeln.

Die erstaunliche französische Formation »Encyclopédie de la parole« tritt mit Produktionen bei Festivals auf, die eine Gruppe von Sprechern zeigen, die mit z. T. klassischem Textrepertoire (Schiller, Molière etc.) Gesprächssituationen, genauer: Gesprächsmelodien chorisch gesprochen nachstellen. Dabei tritt der gesprochene Text durch das Augen- und Hörmerk auf die prosodische Struktur einzelner Gesprächs- und Kommunikationsformen (erklärender Monolog auf YouTube, Gespräch im Café, trauriges Telefonat, Begrüßung einer Kindergartengruppe etc.) in den Hintergrund. Das Sprechen wird als musikalische Leistung vorgeführt, ja »ausgestellt« und durch die Pluralität der Stimmen zur Sprachmusik abstrahiert. Dirigiert durch einen animierten Dirigenten, gelingt es der Chorformation wie eine Stimme mit mehreren Klangfarben zu wirken.

Wann singt das Sprechen? Lyrisch betrachtet dann, wenn Texte geformt wurden mit dem Bedacht auf Klang, Miteinander in der Sprache und bei schwingender Semantik. Eben wenn das Gedicht funktioniert. In der Uni hatte ich einmal einen Dozenten, der aus den USA für ein Semester bei uns landete und alle gehörig verwirrte. Der Mann sprach ständig vom game, das Gedichten innewohnen würde, die etwa Wallace Stevens oder Gwendolyn Brooks geschrieben hätten. Wir lasen und lasen, und bis zum Abschluss des Seminars log ich, dass ich das game nicht nur sehen, sondern auch verstehen könne. Ich log so, wie man als Student eben lügt: erfolgreich, zum Erfolg gereichend und schloss das Seminar mit »sehr gut« ab, aber verstanden – das verstand ich erst Jahre später – hatte ich wenig. Das vom Dozenten stets erwähnte game, das Spiel des Gedichts bzw. das Spiel, das der Text mit seinem Leser spielen möchte, ist in der Tat das Wichtigste an der Lyrik. Der Dichter fordert mich mit jedem Gedicht zum Tanz, zur Schachpartie, zum Gesangsduett auf. Egal, ob ich meine, tanzen, Schach spielen oder singen zu können. Er liefert mir, was ich brauche, um mit ihm zu schwingen. Es liegt an mir, dem Gedicht als Schrittfolge, Partie oder Notation zu begegnen, mich in ihm zu finden, mich in ihm zurechtzufinden. Das Spiel und die Bereitschaft zum Spiel sind das Erkennen. Von Eugen Gomringer gibt es den erklärenden Satz aus seiner Rede »Der Dichter und das Schweigen« aus dem Jahr 1963: »Das Spiel ist keine Spielerei. Das Spiel setzt Heiterkeit und Bejahung voraus […].«

Daran möchte ich mich immer halten. Das tröstet mich und spiegelt meine persönliche Erfahrung mit der Lyrik anderer Dichter wider.

Mit der eigenen Lyrik habe ich besondere Erfahrungen gemacht, seit sie von verschiedenen anderen Künstlern eingesetzt wurde, um Vertonungen, Libretti oder Textversionen für Klanginstallationen daraus zu fertigen. In den letzten zehn Jahren haben Theatergruppen, einzelne Schauspieler, Choreographen, Sprecher, Musiker, Komponisten, Theatermacher und Sänger meine Texte verwendet, sie in andere Werkbezüge gesetzt. Mal haben mich die Ergebnisse entsetzt, mal befreit und mir Grundsätzliches zum Text aufgezeigt. Durch die verschiedenen Lesarten hat sich die Produktion verändert, sich mir entgegengekehrt, ist mir fremd und dadurch auf neue Weise bekannt geworden.

2014 war ich mit der Jazzsänger-Formation Wortart Ensemble auf Reisen, um das neue gemeinsam konzipierte Text- und Lied-Programm »Wie sag ich Wunder« an verschiedenen Orten aufzuführen. Die Zusammenarbeit mit diesen fünf eigenständigen künstlerischen Persönlichkeiten war für mich eine besondere Herausforderung, weil ich dem A-cappella-Quintett nicht nur als Texterin und damit Librettistin diente, sondern als Mitsängerin. Sie ließen es zu, dass ich mit meiner rudimentär ausgebildeten Singstimme in ihren Arrangements »herumfuhrwerkte«, ja sie beteuerten sogar, dass ihnen meine Stimme als weitere Farbe gut gefiele im Gefüge. Meinen Ansprüchen genügt mein gesanglicher Beitrag nur selten, aber ich gebe es zu, es hat eine besondere Kraft, die eigenen Zeilen – generell alle lyrischen Zeilen – von ihrer Blattbündigkeit auf fünf Notenzeilen zu heben. Es scheint mir, man spürt, dass der Gesang sie von ihrer Schwere löst, sie befreit und auf andere Weise befördert. Der Luftraum gehört den Gedanken, der Atem den Ideen.

Zum Rhythmus habe ich bisher keine Ausführungen gemacht. Das will ich abschließend noch wagen.

Der dem Menschen im wahrsten Sinne angeborene Rhythmus ist der Herzschlag. Er ist die dem Menschen vertrauteste rhythmische Figur. Alle anderen Rhythmen sind Weiterentwicklungen, Veränderungen, Abweichungen, sind Kunstformen zu dieser Urform. Wir beherrschen sie wohl. Die Kunstformen können uns vom vielgewandten Mann oder von der Muse erzählen, oder sie können uns im stetigen Klang der Wiederholung des Wortes »und« vom Beginn der Welt und ihrer Genese in der Thora künden lassen. Das Sonett, die Ballade, das klassische Gedicht weisen Reim- und Rhythmusstrukturen auf, die man gut analysieren kann und die oft genug der semantisch-lyrischen Aussage dienend Anwendung finden. Sehr viele Gedichtformen aber haben sich augenscheinlich von diesen Strukturen gelöst und sind doch in höchstem Maße rhythmisch und klingend. Ich behaupte, dass selbst visuelle Gedichte, konkrete Gedichte aufgrund des hohen Grades ihrer Informiertheit durch die lyrische Tradition und die ihnen eigene Reduktion der Mittel über mindestens dieselbe Kraft und auch treibende Rhythmen verfügen, die sich aber primär im Visuellen abbilden: Die prozentuale Menge weißen Blattes und der Abstand zwischen dem Wortmaterial kann Aufschluss über diese Rhythmen geben.

Der Rhythmus der Sprache ist für Gehörgeschädigte Klangersatz. Die Schönheit von Gebärdensprache legt einleuchtend Wert auf Rhythmik und spart die Klangkomponente der Sprache nur dann nicht aus, wenn Teilhörende prosodisch nachlauten können und es üben wollen.

Jede Sprache besitzt eigene Elemente, die Impulse zur Darstellung geben.

Ich denke, die Sprache singt, wenn wir hinhören, denn vor allem Sprechen sind das Zuhören und Beobachten die wesentlichen Bausteine des Sprechverhaltens.

Deshalb: beständig den Sound checken!

Großes Thema Freiheit

Joachim Gauck formuliert sie als Auftrag in Minibuchformat und stellt ihr die Toleranz an die Seite. Beide marschieren idealiter einträchtig durch unsere Zeiten. Dann sehe ich einen Film, der einem das Blut stocken lässt: »Michael« vom österreichischen Regisseur Markus Schleinzer. Ein pädophiler Versicherungsmann »hält« sich einen Buben im Keller. Das ist so schauerlich, so endgültig und eindeutig-uneindeutig grausam, dass man diese Maschine aus Zweisamkeit mit entsetztem Staunen beobachtet. Und Freiheit wird auf einmal eine sehr entfernte Gaukelei. Dann denke ich an die Gäste des Kinos in Aurora, Texas, und die große Freiheit, sich ein Kinoticket kaufen zu können, die große Freiheit, sich eine Waffe samt Munition anschaffen zu können, die große Freiheit, die Blumen zum Angedenken an einen erschossenen Freund ablegen zu dürfen. Es scheint, Freiheit hat mit »etwas tun können« und »etwas dürfen« zu tun. Die große Freiheit ist dann: das Etwas wann und wo auch immer durchführen zu können und zu dürfen. In Kremlnähe Pussy Riot betreiben, dem Papst ein böses Titanic-Cover widmen, Wildblumen pflücken, mit Schleier Kurzstrecken laufen und mit Badekappe Judo treiben, das darf man, wenn man sich die Freiheit nimmt, es zu tun. Heikle Sache. Weil da in dem Ausdruck »Ich nehme mir die Freiheit« quasi auch schon die Konsequenz beschrieben wird. Als wäre die Freiheit nicht eine exogene Riesenblase, sondern die eigene, endogene Schwimmblase. In mir ist Freiheit, die ich mir nehme, um eine Tat durchzuführen, die sie mir dann endgültig nimmt. Eine Melange von Innen- und Außenfreiheit. Passenderweise lese ich gerade viel Jean Paul, der ja immer wanderte, im wahrsten Sinne Wege suchte und sich infolgedessen ganz andere Freiheiten genommen hat. In einem Interview musste ich mit meinem Vater Fragen zum Thema »Freiheit« beantworten. Wir waren sehr einig im Gedanken, dass man Freiheit ja erst bemerkt, wenn sie einem fehlt. Was fehlt einem, wenn man sich so eine Waffe mit Munition, eine Maske und dazu noch am selben Abend ein Kinoticket kauft?

Fernsehen in Zeiten der Choleriker

Es will nicht recht passen zu einer Lyrikerin, wenn sie sagt, dass sie gerne fernsieht, ja mit Begeisterung konsumiert, was die Fernsehlandschaft zu bieten hat. Irgendwie passt das nicht zusammen, das feine Wort-Ränke-Spiel mit der Sprache, die vermeintliche Methaphernsuche im Äther, in dem ja ständig blaue Bänder wehen, und das grobianische Gezeter aus den Reality-Serien der Privatsender. Überhaupt streifen Dichter ja in der Regel durch die Natur, die derzeitigen Größen der Literatur durch die Naturen der Städte, und da sind es blaue Blumen, blaue Graffito-Blumen, die einem heimleuchten in die Schreibstube, wo man dann »bein mit beine« ‒ schon nicht mehr auf einem Stein und auch nicht als Wiesel im lyrisch beschriebenen Bachgeriesel ‒ am Tisch sitzt und schreibt. Nein. Die meisten tippen mittlerweile. Das will nicht passen mit der Lyrik und dem Fernsehen, zu dem man ja eine sofagebogene Haltung einnimmt ‒ selten sitzt der Bürger aufrecht vor seinem animierten Fensterchen zur Welt. Was hält diese Welt im Innersten zusammen?

Wenn man bei Google die Suche nach »Zitate Fernsehen« startet, überfallen einen die negativen Äußerungen.

Der amerikanische Friedensnobelpreisträger und Begründer der Molekularbiologie sowie der Quantenchemie Linus Pauling ließ sich zu folgender Aussage hinreißen:

»Argwöhnisch wacht der Mensch über alles, was ihm gehört. Nur die Zeit lässt er sich stehlen, am meisten vom Fernsehen.«

Berühmte Fernsehmänner wie Robert Lembke kritisierten:

»Es gibt Fernsehprogramme, bei denen man seine eingeschlafenen Füße beneidet.«

Und der legendäre amerikanische Fernsehkomiker Groucho Marx gestand gar:

»Fernsehen bildet. Immer, wenn der Fernseher an ist, gehe ich in ein anderes Zimmer und lese.«

Das Erzeugen von Langeweile wird der Television also vorgeworfen. Und das schon seit ihren Anfängen. Ein Zeitdieb zu sein ist aber auch eine Kunst, denn zwei, drei Leute sehen ja wohl hin, um genau das hernach beurteilen zu können.

Die Stimmen der Kritik am Fernsehen sind in der Regel lauter als die Stimmen des Lobes. So ein Lob des Fernsehens ist ja auch kaum salonfähig unter Intellektuellen, obwohl viele von denen die Wirtschaft hinter dem TV-Gerät bestimmen. Das scheint so eine stille Abmachung zu sein: Kluge Leute machen dummes Fernsehen für eigentlich kluge Leute, die sich aber willfährig dem Dummen im Gerät hingeben, was dann wiederum und vor allem aus Mangel an Alternativen durchaus für eine generelle Haltung der Ablehnung gegenüber dem Medium sorgt unter den klugen Leuten, denen genau dieser Sachverhalt auffällt. Nun, ich möchte sagen, dass mir das alles sehr wohl auffällt – sicher nicht bis in die kleinen ausgedachten Feinheiten der Branche, aber doch durch kritische Betrachtung hinein ins Herz meiner täglich 30 Kanäle, und es macht mir gar nichts aus. Ich sehe Fernsehen als anthropologische Studie, als Spiel mit dem Selbst, als Märchenstunde und als Kindheitssehnsuchtsaufbewahrungsschachtel, dazu als Informationsquelle, als Link zur Welt, wie sie mir vorgeführt werden soll, als Schaufenster zur Kunst, als ständige Herausforderung zum geistigen Tauziehen. RTL gegen mich, ProSieben gegen mich et cetera. Für mich ist Fernsehen im wahrsten Sinne lebensbegleitend. Meistens schreibe ich sogar, wenn der Fernseher nebenher läuft, und auch in den schönsten Künstlerresidenzen, die ich mir als Auszeichnung ans Revers heften durfte, etwa in Venedig, in New York und sogar Nowosibirsk, habe ich viele Stunden ferngesehen und versucht, mir von den Sendungen abzuschauen, wie die Menschen leben, wie die Fernsehmacher meinen, dass die Menschen leben, und welche Sprache vorherrscht neben der Landessprache, wie die gezeigten Körper agieren, miteinander sprechen, was da überhaupt gesagt wird. Dafür liebe ich das Fernsehen. Mich informiert es.

Meine Begeisterung fürs Fernsehen kam früh, denn als Dorfkind der 80er-Jahre im ehemaligen Dreiländereck BRD, DDR und Tschechoslowakei, wie diese Länder damals noch hießen, gab es neben dem ewigen Draußen, dem Dorfbach, dem Waldrand, dem Fußballplatz, dem Spielplatz, dem Platz der alljährlichen Kirchweih, dem Schrottplatz und dem Bahnübergang eben im Innern der Häuser ein verlockendes Flimmern. Diesem Flimmern wurde auch im Vokabular der Zeit Rechnung getragen: Der Fernsehapparat war die »Flimmerkiste« (oder der »-kasten«), in die man glotzte, daher auch die »Glotze« oder »Röhre«, schließlich handelte es sich bei den Geräten der 80er und frühen 90er ja meist noch um Röhrenapparate mit beachtlichen Durchmessern.