Im Kältefieber E-Book

17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Picus Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

2014 jährt sich der österreichische Bürgerkrieg zum achtzigsten Mal. Der Aufstand der Arbeiterschaft und des Republikanischen Schutzbunds gegen das austrofaschistische Regime am 12. Februar 1934 wurde von den Heimwehrverbänden und dem Militär brutal niedergeschlagen. Der kaltblütige Beschuss der Arbeiterwohnhäuser stellt eine entscheidende politische Zäsur auf dem Weg zum März 1938 dar."Im Kältefieber" ist die bislang umfangreichste Anthologie zu den Februarkämpfen, mit vielen literarischen Entdeckungen österreichischer ebenso wie ausländischer Autorinnen und Autoren und Texten, die hier erstmals auf Deutsch publiziert werden. Im Mittelpunkt stehen dabei die Kämpfenden, Arbeiter und deren Frauen und Familien, die sich nicht nur in Wien, sondern auch in anderen Städten und abseits der Zentren Österreichs der Zerschlagung der Demokratie entgegenstellten. Die Texte gehen über das unmittelbare Kampfgeschehen hinaus und beleuchten ebenso dessen Vorgeschichte wie dessen Konsequenzen. Beiträge von: Jean Améry, Erich Barlud, Ulrich Becher, Willi Bredel, Melitta Breznik, Veza Canetti, Tibor Déry, Ilja Ehrenburg, Reinhard Federmann, Walter Fischer, Martha Florian, Oskar-Maria Graf, John Gunther, Michael Guttenbrunner, Erich Hackl, Alfred Hirschenberger, Franz Höllering, Franz Kain, Kurt Kläber, Rudolf Jeremias Kreutz, Miroslav Krleža, Franz Leschanz, Naomi Mitchison, Robert Neumann, Margarete Petrides, Margarete Rainer, Otto Roland, Anna Seghers, Jura Soyfer, Franz Taucher, Josef Toch, Alois Vogel, Prežihov Voranc, Karl Wiesinger.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 431

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

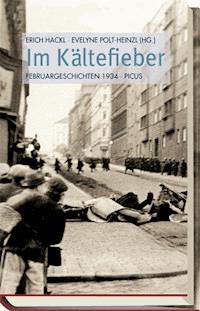

ERICH HACKL · EVELYNE POLT-HEINZL (HG.)

Im Kältefieber

Copyright © 2014 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien Alle Rechte vorbehalten Grafische Gestaltung: Dorothea Löcker, Wien Umschlagabbildung: © Verein für Geschichte der ArbeiterInnenbewegung, Wien Datenkonvertierung E-Book: Nakadake, Wien ISBN 978-3-7117-5202-4 Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt

Informationen über das aktuelle Programm des Picus Verlags und Veranstaltungen unterwww.picus.at

ERICH HACKL · EVELYNE POLT-HEINZL (HG.)

Im Kältefieber

FEBRUARGESCHICHTEN 1934

MIT EINEM VORWORT VON ERICH HACKL

PICUS VERLAG WIEN

VORWORT

Es gibt mehrere Gründe, die Evelyne Polt-Heinzl und mich bewogen haben, Geschichten und Berichte zum Arbeiteraufstand im Februar 1934 zusammenzutragen. Den ersten, daß er achtzig Jahre zurückliegt – so lange, wie nach Ansicht von Erinnerungs-theoretikern das kommunikative Gedächtnis andauert. Das also, was innerhalb einer Familie oder Sippe mündlich weitergegeben wird, bis es mit dem Tod der ältesten Generation erlischt. Von da, von nun an sind wir auf historische und literarische Quellen angewiesen, um uns die Ereignisse vorzustellen.

Der zweite Grund liegt darin, daß die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den Februarkämpfen, nach einem Höhepunkt vor dreißig Jahren, in Österreich immer mehr nachgelassen hat – zu Unrecht, wie wir meinen. Damals, Anfang der achtziger Jahre, wollten viele junge Historiker, Künstlerinnen und Intellektuelle an die Erfahrungen der österreichischen Arbeiterbewegung anknüpfen, der sie zu einem guten Teil auch entstammten, um Antworten auf die drängenden Fragen der Gegenwart zu erhalten. Sie begründeten dabei einen neuen, kritischen Patriotismus; einen, der sich um die Aneignung der nationalen Geschichte jenseits von Verdammung und Verherrlichung bemüht. Zwei große Ausstellungen, »Mit uns zieht die neue Zeit«, über die Arbeiterkultur 1918–1934, und »Die Kälte des Februar. Österreich 1933–1938«, beide von Helene Maimann und Siegfried Mattl geleitet, waren 1981 und 1984 sichtbarer Ausdruck dieser Hinwendung zu einer durch Naziherrschaft und Kalten Krieg unterbrochenen linken Tradition.

Der Umschwung, und damit auch der Bruch mit diesem Vermächtnis, erfolgte paradoxerweise in der Auseinandersetzung um den nachmaligen Präsidenten Kurt Waldheim, der der Beteiligung, zumindest der Mitwisserschaft an Naziverbrechen verdächtigt und wegen seiner Äußerung, er habe als Soldat der Deutschen Wehrmacht nur seine Pflicht erfüllt, des Opportunismus geziehen wurde. Im Verlauf der öffentlichen Debatte verfestigte sich unter den Waldheim-Kritikern die Überzeugung, daß dessen Verhalten während der Nazizeit samt der fehlenden Reue danach für eine ganze Generation seiner Landsleute typisch und die These von Österreich als einem oder dem ersten Opfer der nationalsozialistischen Aggression als kollektive Lebenslüge zu verwerfen sei. Die Folgen dieser Pauschalierung waren und sind desaströs – weil ihre Vertreter damit die rechtsextreme Schutzbehauptung übernahmen, es seien eh alle Österreicher für Hitler gewesen, und daraus den Schluß zogen, es gebe in der Vergangenheit nichts, das Wert hätte, an das man anschließen, aus dem man Kraft oder Lehren für die Gegenwart ziehen könnte. Durch die solcherart propagierte nationale Selbstaufgabe, den scheinbar unaufhaltsamen Aufstieg der FPÖ unter Jörg Haider, den Zerfall des staatssozialistischen Lagers und die Diskreditierung revolutionärer Bestrebungen erschien vielen Schriftstellern und Intellektuellen ein Aufgehen des Landes in den neoliberalen Wirtschaftsblock der Europäischen Union als ein verlockendes Ziel.

Wie weit sich diese Geschichtsauffassung auch im Wissenschaftsbetrieb verfestigt hat, zeigt eine unlängst veröffentlichte Studie des deutschen Politikwissenschaftlers Cornelius Lenguth über »Waldheim und die Folgen«, in der die Berufung öffentlicher Instanzen auf Widerstand und Freiheitskampf »als Instrument der Verschleierung der österreichischen NS-Vergangenheit mit anderen Mitteln« gedeutet wird. Das Wort Freiheitskampf stellt Lenguth dabei zwischen Anführungszeichen, das heißt: in Frage.

Auch deshalb erscheint es mir wichtig, diesen Sammelband vorzulegen: wegen des trüben Blicks auf die jüngere österreichische Geschichte, der nur Täter und Opfer auszumachen glaubt, keinen Widerstand, keinen Klassenkampf, keine Bewegung, keinen Freiheitswillen, lediglich, in einer Rückprojektion der eigenen stumpfbürgerlichen Misere, eine Gesellschaft, die als unveränderbar, ja unheilbar abzuschreiben ist, weswegen jede und jeder beanspruchen darf, sich dem bestehenden Unrecht durch Karrierismus anzupassen. Die Erinnerung an den Februarkampf ist dieser hegemonialen Auffassung lästig. Man muß ihn deshalb kleinmachen, zum Klamauk verschandeln (wie Franzobel in seinem Stück »Hunt«, 2005), als belanglose Episode am Rande des Weltgeschehens abtun, den Aufständischen abwechselnd Naivität, Brutalität, Ungeschicklichkeit, Verblendung vorwerfen oder ihnen postum unterstellen, daß sie schon vom Keim nazistischer oder stalinistischer Gesinnung befallen waren.

Aber der Aufstand war mehr als die Verzweiflungstat einiger Unentwegter, mehr als eine von Anfang an besiegelte Niederlage, nämlich das Aufbäumen sozialistischer Arbeiter (und einiger Intellektueller), die sich nicht nur ihrer christlich-sozialen, in den Faschismus abgedrifteten Feinde erwehren mußten, der Staatsgewalt, der Exekutive, sondern gleichzeitig die ihnen oktroyierte Einstellung zu überwinden hatten, stillzuhalten, abzuwarten, zu kapitulieren, ehe noch der Kampf begonnen hat, so wie es führende Funktionäre ihrer Partei hielten, die – wie Walter Fischer bei aller Wertschätzung über Otto Bauer urteilt – die Verantwortung für ein unabsehbares Risiko fürchteten und es vorzogen, die Verantwortung für die Niederlage in Kauf zu nehmen.

Österreich war, früher als Spanien, das erste Land, in dem demokratische Errungenschaften gegen den Faschismus verteidigt wurden. So unerträglich das Wissen auch ist, daß im März 1938 kein Schuß auf die Okkupanten und ihre österreichischen Gesinnungsfreunde abgefeuert wurde, so legitim ist die Vorstellung, daß gekämpft worden wäre, wenn die Sieger von 1934 dem Angebot aus den Reihen der Besiegten – und dem Bestreben einiger weniger in ihren eigenen Kreisen – gefolgt wären, sich gegen die Nazis zusammenzuschließen. Weil es ihnen dafür an Größe fehlte, geriet die Annexion 1938 zur Vollstreckung des Unheils der Jahre zuvor. »Niemand will jenen glauben, für die der Februar 1934 einen härteren Einschnitt bedeutet hat als der Anschluß«, schreibt Hilde Spiel in ihren Erinnerungen. »Als nach jahrelangen Gefechten in Spanien Madrid fiel, wurde in einer Gruppe von Londoner Exilanten einer Frau der Vorwurf gemacht, daß sie keine Tränen finde. Sie sagte: ›Ich habe schon bei Barcelona geweint.‹ Wir weinten in jenem Februar. Was vier Jahre später geschah, war entsetzlich, aber vorhersehbar gewesen für alle, die ihre Augen nicht davor verschließen wollten.« Auch deshalb gibt es diese Anthologie: weil sie sich einem Ereignis widmet, durch das, wäre es anders verlaufen, die Geschichte einen günstigeren Verlauf genommen hätte. Weil in ihr Menschen vorkommen, die sich erhoben, als es geboten war, sich zu erheben.

Zwingend erschien uns die Beschäftigung mit der Februarliteratur auch deshalb, weil die Nachfolgepartei der damaligen Sozialdemokratie ihr Erbe abgestoßen hat – nicht jäh, sondern verhohlen in einem jahrzehntelangen Prozeß politischer Entmündigung. Am 1. März 2012 trat das Gesetz zur Rehabilitierung der Schutzbündler und anderer Verfolgter des Dollfuß-Schuschnigg-Regimes in Kraft – durch eine überfällige, wenngleich nur symbolische Initiative, die bezeichnenderweise nicht von Parlamentariern der SPÖ, sondern von zwei Abgeordneten der Grünen, Albert Steinhauser und Harald Walser, gestartet worden war. Aus diesem Anlaß hat der Historiker Florian Wenninger darauf verwiesen, daß die Beschäftigung mit demokratischen Traditionen nicht traditionspflegerischer, sondern grundsätzlicher Natur sei. »Sie berühren elementare Fragen der Gegenwart: Wie weit darf und soll Demokratie gehen? Wie weit dürfen persönliche Rechte und Freiheiten zum vermeintlichen oder tatsächlichen Wohl des Staatsganzen eingeschränkt werden? Und: ab wann ist Widerstand legitim?« Wenninger zitiert seinen britischen Kollegen E. P. Thompson, demzufolge die Geschichte, »bei allem abgenützten Pathos des Begriffs«, Menschen und Taten von Würde und von Ehre kenne. Eine wichtige Aufgabe der Geschichtswissenschaft – und der Literatur, meine ich – bestehe darin, solche Geschichten zu dokumentieren und weiterzugeben. Künftige Generationen könnten dann aus einem Fundus menschlicher Verhaltensmöglichkeiten schöpfen, der ihnen Orientierung für ihr eigenes Handeln bieten würde – und Hoffnung.

Florian Wenninger: »Der Schutzbundaufstand ist zweifellos eine Geschichte tiefer Erschütterung, maßloser Enttäuschung, unbändiger Wut. Aber er ist mehr als das. Er gehört zu einer langen Kette kleiner und großer Rebellionen in der österreichischen Geschichte, die im öffentlichen Bewußtsein kaum vorhanden sind. Diese Akte des Aufbegehrens strafen alle Versuche Lügen, das verbreitete Duckmäusertum mit dem Fehlen einer widerständigen Tradition in unserem Land zu erklären und damit zu ›vernatürlichen‹.«

Das Verlangen nach einer Literatur, die dieser Tradition verpflichtet ist, wird heute ebenso belächelt wie das Bemühen, sich ihrer in oppositionellen, antikapitalistischen Parteien und Gruppen zu versichern. Läßt man sich davon nicht beirren, dann ist es wohl lohnend, den Februar 1934 und seine literarischen Darstellungen im Spannungsfeld von Fakten und Fiktionen zu erforschen. Man macht Entdeckungen, erlebt Überraschungen, findet Verbündete: Zeitgenossen. Und vielleicht wird der eine oder die andere der vorherrschenden Art von Literaturbetrachtung überdrüssig – jener, die eine Fetischisierung des Begriffs Qualität betreibt (die offenbar losgelöst von den gesellschaftlichen Umständen wie der Heilige Geist über uns schwebt), parteiliche Literatur bestenfalls als »gut gemeint« abqualifiziert und sich im übrigen darum kümmert, ob ein literarisches Werk, wie ein Bügeleisen, ein Haarfön oder ein Staubsauger, »funktioniert«. Tut es das nicht, darf es getrost entsorgt werden.

Welche Erfahrungen haben Polt-Heinzl und ich gewonnen, nachdem wir etliche tausend Seiten gelesen und mehrere Bibliotheken durchforstet haben? Erstens, wie recht Karl-Markus Gauß hatte, als er vor dreißig Jahren in einem Aufsatz über die Februarliteratur feststellte, daß für die »große österreichische Literatur« des 20. Jahrhunderts, die etablierte, kanonisierte, der Bürgerkrieg kein Thema gewesen sei. Er ist es, nebenbei gesagt, auch für die heutzutage für groß gehaltene nicht, und betrachtet man das Inhaltsverzeichnis oder blättert in den bio-bibliographischen Notizen dieses Bandes, wird man nur selten auf Autorinnen, Autoren stoßen, deren Werke in Buchhandlungen aufliegen oder in germanistischen Seminaren behandelt werden. Die Bekanntesten unter ihnen gelten als bloße Außenseiter (Jura Soyfer, Veza Canetti, Michael Guttenbrunner, Reinhard Federmann) oder werden, wie Jean Améry, Ulrich Becher und Robert Neumann, alle zehn Jahre aufs neue entdeckt – und bald wieder vergessen.

Zweitens, wie recht auch Ulrich Weinzierl hatte, als er, ebenfalls 1984, im Nachwort zu seiner Anthologie »Februar 1934. Schriftsteller erzählen« darauf hinwies, daß selbst konservative, ja reaktionäre Schriftsteller in ihren Romanen und Erinnerungen keine oder nur geringe Sympathien für die austrofaschistische Galgendiktatur aufgebracht haben. Für den österreichischen Bürgerkrieg gilt, was der spanische Autor Andrés Trapiello zum Spanischen angemerkt hat: daß die Rechte zwar den Krieg gewonnen, aber die Literatur verloren habe.

Aus der Sichtung des Materials ergab sich außerdem, daß der Februaraufstand viel häufiger und eingehender von kommu-nistischer als von sozialdemokratischer Seite behandelt wurde. Literarisch gesehen gehört er demnach zum Vermächtnis der österreichischen und anderer kommunistischer Parteien. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß zahlreiche Autoren sich später von Praxis und Ideologie ihrer Parteien abgewandt haben – in unserer Auswahl Walter Fischer, Kurt Kläber, Gerda Lerner, Josef Toch – oder dem Terror der Stalinära zum Opfer gefallen sind, wie Franz Leschanz, der 1938 im sowjetischen Exil hingerichtet wurde, und Tibor Déry, der nach dem Ungarnaufstand 1956 drei Jahre lang eingesperrt war.

Unhaltbar erscheint mir nach der Lektüre so vieler Texte die Meinung, daß die sozialdemokratisch inspirierte Februarliteratur vom Durst nach Rache und die kommunistische vom Vorwurf des Verrats der sozialistischen Führer durchdrungen sei. Diese Motive finden sich zwar häufig in den unmittelbar nach den Kämpfen entstandenen Gedichten, treten in Erzählungen und Romanen jedoch kaum in Erscheinung. Nur bei Karl Wiesinger blitzt, außer in der hier veröffentlichten Skizze über den Schutzbündler Anton Bulgari auch im Roman »Standrecht«, der Mythos vom großen Verrat auf – verständlich aufgrund des geschilderten Umgangs der Linzer SPÖ mit der eigenen Geschichte. Verblüffend oft stehen Frauen im Zentrum der Prosastücke (auch der Frauenanteil unter den Autoren ist hoch), hingegen ist es angesichts der Klassenzugehörigkeit der Schutzbundkämpfer nicht verwunderlich, daß sich die meisten Geschichten dem Schicksal von Arbeitern widmen, von Arbeitslosen, Bedürftigen, Bewohnern zerschossener Gemeindehöfe, Menschen aus dem Proletariat. In Weinzierls Anthologie kamen sie selten zu Wort.

Das war uns durchaus ein Auswahlprinzip – möglichst viele Beiträge zu sammeln, die von denen handeln, die an den Kämpfen beteiligt und von diesen unmittelbar betroffen waren. Dagegen haben wir einige ambitioniert geschriebene Romane verworfen, weil ihre Urheber – Rudolf Brunngraber, Fritz Habeck, Siegfried Freiberg, sogar Manès Sperber – die Realität als Kulisse für eine Fabel verwenden, die jeder Wahrscheinlichkeit entbehrt: Ein Konservativer, aber dem Extremismus abhold, nicht unbemittelt oder in der Wirtschaftskrise als Unternehmer gescheitert, manchmal adeliger Herkunft, oft Reserveoffizier, gerät durch Zufall, Liebe oder Blutsbande zwischen die Fronten und kommt beim Versuch, zwischen den Bürgerkriegsparteien zu vermitteln oder jemanden zu retten, tragisch ums Leben. Das ist Kolportage, nicht weil es schlecht geschrieben wäre (es liest sich spannend und wirkt authentisch), sondern weil es unwahr ist. Glaubhaft in vielen Details, unglaubwürdig im Ganzen.

Ein Gegenbeispiel, der knappe lakonische Bericht über den Nettingsdorfer Kriegsinvaliden Georg Buttinger, der sich am 12. Februar in seiner Wohnung verschanzt und allein der Übermacht trotzt, bis die Gendarmerie am Morgen darauf das Haus in Brand steckt. Buttinger entleibt sich in den Flammen. Das erinnert an eine Heldenlegende, nur daß sie nicht die Identifikation des Lesers sucht, ist aber in allen Einzelheiten (bis auf die Zahl der Belagerer: waren es siebzig oder nur dreißig?) beglaubigt. Sowohl der anonyme mündliche Chronist als auch sein Redakteur Hans E. Goldschmidt haben es unterlassen, der Wirklichkeit eine neue, falsche überzustülpen.

Noch ein Gegenbeispiel: Franz Höllerings Roman »Die Verteidiger«, eine der großen Entdeckungen im Rahmen dieses Projekts. Die Inhaltsangabe arg zusammengestrichen, könnte man sagen, es geht um eine junge Frau und zwei Männer, die sie begehren. Der eine steht im bürgerlichen, der andere im Lager der Arbeiter. Letzterer kommt bei den Kämpfen ums Leben. Der Überlebende bekommt die Geliebte dennoch nicht. Also Kolportage wie bei den oben Genannten? Nein, weil in Höllerings Roman das Verhalten und Empfinden der Protagonisten aus den Verhältnissen erwächst. Diese gewinnen durch sie an Schärfe.

Auswählen, was uns aufgrund unserer historischen und politischen Kenntnisse, und unseres Hausverstands, plausibel erschienen ist (und trotzdem überrascht hat). Dazu die Lust, Unbekanntes zu Tage zu fördern. Zum Beispiel die Romanauszüge von Martha Florian, Margarete Petrides, dem gerade erwähnten Franz Höllering: allesamt in den späten vierziger Jahren erschienen, in denen außer Schuttwegräumen und Vergessen angeblich nichts los war. Eine Erzählung (von insgesamt dreien) des Oberösterreichers Franz Kain, über das Begräbnis, 1956, des Heimwehrführers Ernst Rüdiger Starhemberg. Lajos Bartas unter dem Pseudonym Erich Barlud in Moskau veröffentlichtes Romanfragment, in dem sich – ein häufiges Thema – die widerstreitenden Gefühle der von den Kämpfern isolierten Angehörigen äußern: Angst, Erwartung, Ungeduld, Kleinmut. Als Kontrast dazu, bei Margarete Rainer alias Gerda Lerner, die autobiographisch grundierte Darstellung eines Familientreffens: Bourgeoisie, die noch im Grollen der Kanonen daran denkt, sich mit den Siegern zu arrangieren, während die Tochter des Hauses zu den Geschlagenen hält.

Ferner der Wille, den Bürgerkrieg in der Außenansicht und in der Optik von Ausländern zu betrachten. Weil Außenstehende einen frischen, unverbrauchten Blick haben, sehen, was Einheimischen nicht mehr auffällt, oder weil sie, wie die britische Upper-class-Sozialistin Naomi Mitchison, in einem fremden Milieu den Menschen zu helfen versuchen. Weil einige der bedeutendsten europäischen Schriftsteller – Tibor Déry, Miroslav Krleža, Anna Seghers, Prežihov Voranc – über den Februaraufstand geschrieben haben, Ilja Ehrenburg fast zeitgleich zu den Geschehnissen eine zornige, dabei schneidend kalte Analyse der Niederlage geliefert hat, mit einer großen historischen Geste, die den Aufstand der russischen Dekabristen, dieser adeligen Revolutionäre gegen die Zarenherrschaft, einschließt. Weil die Erhebung der Schutzbündler, wie bei Willi Bredel nachzulesen, den Häftlingen in einem deutschen KZ zwei, drei Tage lang Hoffnung und Lebensmut gegeben hat. Dérys Erzählung, zwischen Klammern seinem monumentalen Roman »Der unvollendete Satz« einverleibt, ist der längste Text dieser Sammlung und vielleicht der gegenwärtigste. Eins greift ins andere, und mit der jungen Evi Krausz, die just am 12. Februar aus Budapest nach Wien kommt, um hier einen Tanzkurs zu machen, geraten wir Schritt für Schritt und dann immer rasanter in die Kampfhandlungen und nehmen doch, überscharf, die kleinen alltäglichen Dinge wahr, die inmitten von Tod und Trümmern weiterbestehen.

Ein Hinweis noch, und ein Eingeständnis unserer Qual: Wir haben wegen des beschränkten Umfangs, oder weil wir uns nicht immer einigen konnten, auf einige Beiträge verzichten müssen. Schweren Herzens auf Alfredo Bauers Erzählung »Ausbruch«, in der sich ein obrigkeitsgläubiger Gymnasiallehrer zu seinem aufrührerischen, weil gerechtigkeitsgläubigen Sohn bekennt; auf ein Feuilleton Elisabeth Freundlichs über den Messerstecher Nepomuk Leberzipf, der sich im Gefängnis zu »Meines Vaters Hüter« aufschwingt; auf Friedl Hofbauers innige Kindheitsgeschichte »Der Engel hinter dem Immergrün«, welcher sich als flüchtiger Februarkämpfer entpuppt; auf Ernst Fabris Bericht über das kurze Leben des Jungsozialisten Josef Gerl. Gerl hatte am 20. Juli 1934 einen Sprengstoffanschlag auf eine Signalanlage verübt und am Morgen danach, bei der drohenden Festnahme, einen Polizisten angeschossen. Nach schweren Folterungen wurde er wegen des Anschlags (Sachschaden: fünfundzwanzig Schilling) zum Tod durch den Galgen verurteilt. Die Vollstreckung fand am 24. Juli statt – einen Tag vor der Ermordung des österreichischen Kanzlers durch Naziputschisten. Mit Gerls Sterben, nicht mit dem Dollfuß’, endet der Februar, dieser kalt-fiebrige Monat »im Schatten von Galgen und unter Kanonendonner«, wie Krleža schreibt, unser erbitterter Gewährsmann.

Eine Anthologie, glaube ich, sollte mehr sein als eine Aneinanderreihung mehr oder weniger herausragender Texte zu einem gemeinsamen Thema. Geht es um einen historischen Vorfall, müssen sich die Erzählungen und Romanfragmente miteinander verzahnen, einander ergänzen oder widersprechen, gelegentlich auf der Stelle treten, dann wieder mehrere Stationen überspringen. Ziel ist, daß sie sich wie eine vielstimmige und perspektivenreiche Geschichte lesen lassen, als ein einziges, wenn auch gemeinschaftliches Werk. Der Ablauf des Geschehens muß sich den Lesern erschließen, ebenso die Topographie, man soll die Vorgeschichte erfahren wie das, was nachher geschah und zu den Ereignissen und ihren Schauplätzen zurückführt. Die Anthologie darf nicht langweilen und nicht ablenken. Sie soll ein Bild der Zustände geben, der damaligen und, in diesen gespiegelt, der heutigen. Und natürlich soll sie im vorliegenden Fall auch Ehrenrettung betreiben, für die Februarkämpfer und ihre literarischen Chronisten, die so wenig bekannt sind. An all diesen Erwartungen will unser Buch gemessen werden. Und gelesen.

Erich Hackl

IIn Bereitschaft

ILJA EHRENBURG

Der Bürgerkrieg in Österreich

Persönlicher Mut schließt politische Feigheit nicht aus. Wir erinnern an die Lehre des 14. Dezember 1825. Niemand wird den Dekabristen Kleinmut vorwerfen, doch ihr Aufstand wurde mit Recht eine »Revolution auf der Stelle« genannt. Die österreichischen Sozialdemokraten unterschieden sich von ihren deutschen Genossen insofern, als sie sich eher auf lebenslänglichen Kerker vorbereiteten als auf lebenslängliche Pension. Ihre Kampftruppen versahen sich energisch mit Waffen. Doch das war kein strategischer Plan, sondern eher eine Vorbereitung zum Selbstmord. Mit allen Kräften schoben sie die Entscheidung hinaus. Jeden gewonnenen Tag empfingen sie mit Dankbarkeit, ohne zu begreifen, daß dieser Tag in Wirklichkeit von ihren Feinden gewonnen wurde. Schritt für Schritt gaben sie Stellungen auf, aus Furcht, den Kampf aufnehmen zu müssen.

Die Faschisten, befeuert von den deutschen Ereignissen, wurden von Tag zu Tag entschlossener. Im März 1933 ordneten sie die Entwaffnung der österreichischen Arbeiter an. Wieder wichen die Sozialdemokraten zurück.

Da sagten sich die Faschisten, daß ihnen nicht die Arbeiterklasse gegenüberstehe, sondern bloß Berge von Stimmzetteln. Sie schlugen den Streik der Eisenbahner nieder. Alle revolutionären Arbeiter wurden entlassen. Für sie stellte man Streikbrecher und Verräter aus der »Vaterländischen Front« ein. Die Sozialdemokraten forderten weiterhin die Arbeiter zur Geduld auf. Sie träumten nicht mehr von dem »friedlichen Sieg des Sozialismus«, ja nicht einmal mehr von einer parlamentarischen Mehrheit. Sie wollten nur noch eins: das Recht aufs Dasein. So kam es zur Losung der »bewaffneten Verteidigung«. Die Generale der ehemaligen österreichisch-ungarischen Armee hatten nie den Ruf, gute Soldaten zu sein. Es schlugen sie nicht nur die Russen, sondern selbst die Montenegriner. Jedoch auch diese geschlagenen Generale lasen mit Genugtuung die Resolution der Sozialdemokraten. Sie erinnerten sich noch aus den Lehrbüchern der Kadettenanstalt daran, daß die Verteidigung strategisch ungünstig ist, und daß der Angreifende die Schlacht gewinnt. Sie griffen an: Die gebrechlichen Generale, Großgrundbesitzer, Tiroler Großbauern, Jesuiten, die Banden der Heimwehr, die Patrioten, die ihre Löhnung in italienischen Lire empfingen, der bourgeoise Pöbel vom Ring und der Zwerg, dessen Gestalt und Blutdurst an Thiers und dessen Bigotterie und Familiensinn an Murawjew, den Henker, erinnern. Die Sozialdemokraten wichen weiter zurück.

X. sagt: »Wir werden nicht den Weg der Noske und Löbe gehen, wir werden heldenhaft zu sterben verstehen.«

Y. wendet ein: »Wir haben aber nicht das Recht, alle Errungenschaften der Arbeiter auf eine Karte zu setzen. Nein, wir müssen abwarten!« So stritten sie auf den Parteiversammlungen, in den Redaktionen und in den Kaffeehäusern.

Die Arbeiter wurden immer unruhiger. Sie verstanden nicht die scharfsinnige Strategie ihrer Führer, sie wollten den Kampf. Man lehrte sie jedoch nur Eines: den Rückzug. Langsam impfte man ihnen jenen Fatalismus ein, der zu heroischen Handlungen befähigt, soweit es sich um die Gefühle von Individuen handelt, der aber politischen Kleinmut bedeutet, sofern man ihn zur Taktik einer ganzen Klasse macht.

Von Anfang Februar an wurde die Lage in Wien derart gespannt, daß die Passanten erschreckt stehen blieben, wenn auf der Straße ein Autoreifen platzte. Selbst die Unentschlossensten sprachen von der Nähe des Endes. Die Schutzbündler drohten: »Wenn sie nicht wollen, dann werden wir selbst die Waffen ausgraben.« Die Führer der sozialdemokratischen Partei schwankten noch immer. Die Regierung schwankte nicht. Sie glaubte offensichtlich nicht an einen Widerstand der Arbeiter. Vizekanzler Fey sog mit Genuß die Kasernenluft ein, doch bereitete er sich nicht auf den Kampf, sondern auf eine Strafexpedition vor. Unverblümt erklärte er: »Im Laufe der nächsten Woche werden wir Österreich von den Marxisten säubern!« Die jungen Burschen von der Heimwehr betranken sich in den Gasthäusern am Heurigen und grinsten verwegen, sie sahen einen frischfröhlichen Sturm auf die Arbeiterviertel voraus. Als Antwort erwarteten sie die traditionelle Formel: »Wir protestieren gegen die Verletzung der Verfassung und unterwerfen uns nur der Gewalt.« Sie glaubten, daß ihnen nicht die Arbeiterklasse gegenüberstehe, sondern einige Dutzend Gemeindebeamte.

Der Minister für soziale Fürsorge Schmitz erklärte, daß aus den Staatsbetrieben alle Arbeiter, die Gewerkschaftsmitglieder seien, entlassen würden. An ihren Platz kämen Mitglieder der »Vaterländischen Front«. Die Arbeiter drängten zum Generalstreik. Die Führer zögerten noch immer. Worauf hofften sie? Etwa auf einen neuen Waffentransport? Nein, sie verfolgten aufmerksam die verschiedenen Gruppierungen innerhalb der christlichsozialen Partei. Sie lebten weiterhin in der Welt der parlamentarischen Arithmetik, der Abstimmungen und Resolutionen. Für das wichtigste Ereignis der letzten Tage vor der Entscheidung hielten sie, daß einige alte Stadtverordnete vom linken Flügel der Christlichsozialen für einen Antrag der Sozialdemokraten stimmten. Doch in den Kasernen reinigten die Soldaten bereits die Maschinengewehre, und die Heimwehrleute spreizten sich vor ihren Mädchen: »Diese Woche gibts viel Arbeit – wir werden das rote Gesindel abknallen.« Während die Führer der Sozialdemokraten die verschiedenen Nuancen der Christlichsozialen studierten, brachen Polizisten Türen auf, bohrten Wände an, stiegen in die Keller, stöberten die Böden durch: sie suchten Waffen. Manchmal stießen sie auf einige Gewehre, doch die Waffenlager fanden sie nicht. Die Heimwehrleute beruhigten sich endgültig; sie sagten, daß die »bewaffnete Verteidigung« nur so eine parlamentarische Redensart war. Die Arbeiter behielten ihre Gewehre und Maschinengewehre. Dafür verloren sie in jenen Tagen drei Viertel ihrer Obleute. Einen Kommandanten der Kampfgruppen nach dem anderen, einen Vorsitzenden der Betriebsräte nach dem anderen verhaftete die Polizei. Diese Verhaftungen enthaupteten gleichsam die österreichische Arbeiterschaft. Die Sozialdemokraten und die Gewerkschaften hatten in den Arbeitern das Gefühl mechanischer Disziplin entwickelt. Sie wagten nicht, sie zur Selbständigkeit zu erziehen. Jeder wartete auf Befehle, bereit, sie zu befolgen. Doch selten entschloß sich einer, an die Stelle eines Verhafteten zu treten und etwas auf eigene Gefahr zu unternehmen.

Die Verhaftung von Arbeitern dauerte in der ganzen Woche vor der Entscheidung an. Jeder neue Tag nahm irgendeinem weiteren Bezirk den Kopf. Wenn die Arbeiter sich trafen, fragten sie einander unwillig: »Warum zögern sie noch? Wenn die Polizei den Karl faßt, wissen unsere Jungen nicht, was sie tun sollen.« Die Partei schwieg. Tags darauf verhaftete die Polizei jenen Karl. Das war auch ein Kampf – wenn auch noch ohne Waffen. Und jeder Tag brachte den Arbeitern eine neue Niederlage.

Die Arbeiter in Wien, Linz, Steyr und in den anderen Arbeiterzentren forderten entschiedene Schritte. Die Führer der Sozialdemokraten beriefen sich auf den Herbstbeschluß des erweiterten Parteivorstandes, und riefen noch immer zur Ruhe auf. Am Sonnabend den 11. Februar gab der Vizekanzler Fey ein Regierungskommuniqué über die Entdeckung einer »marxistischbolschewistischen Verschwörung« heraus. Allen war es klar, daß der »Reichstag brennt«, und daß die Regierung nun zum offenen Terror übergehen werde. Am Sonnabend sagten die Mitarbeiter der Arbeiter-Zeitung beim Abschied zueinander: »Heute haben wir wohl die letzte Nummer gemacht …«

Die Arbeiter erwarteten, daß am Sonntag der Befehl zur Bewaffnung ausgegeben würde. Doch die Führer entschlossen sich noch abzuwarten. Jetzt warteten sie auf die Zusammenkunft des Kanzlers Dollfuß mit den Vertretern der Bundesländer. Sie erhofften die Rettung nicht von den Gewehren der Arbeiter, sondern von der staatsmännischen Klugheit des kleinen Männleins, den die Wiener Witzbolde zum Unterschied von Metternich »Millimetternich« nannten. Die Sozialdemokraten gaben am Sonntag ein Flugblatt heraus. Sie polemisierten friedlich mit dem Vizekanzler Fey. Sie bewiesen teils den Arbeitern, teils dem Vizekanzler, daß sie von irgendwelchen Verschwörungen weit entfernt sind.

Die Arbeiter in Linz waren offen empört über die »Feigheit von Wien« und in Linz fanden sich einige entschlossene Männer. Der Sekretär des Parteikomitees, Bernaschek, sandte nach Wien einen Brief. Er berichtete, daß die fünf verantwortlichen Genossen, in Erwägung der politischen Situation und der Stimmung der Arbeiter, der Regierung Widerstand entgegenzusetzen beschlossen hätten. Bernaschek berichtete, wenn die Polizei am Montag einen Anschlag auf das Arbeiterhaus »Schiff«, wo Waffen eingemauert seien, auszuführen versuchen sollte, so würden die Schutzbündler mobilisiert. Es ist schwer zu sagen, wie die Kopie des Briefes von Bernaschek der Polizei in die Hände fiel. Die Regierung versichert, daß diese Kopie von der Polizei im Zimmer von Bernaschek gefunden wurde. Es ist möglich, daß Bernaschek, der, so wie alle österreichischen Sozialdemokraten, keine konspirative Erfahrung hatte, tatsächlich die Kopie eines derart wichtigen Dokumentes bei sich aufbewahrte. Jedenfalls gelangte das Original am Sonntag nach Wien. Die Führer in Wien erschraken. Jene Stunde der »bewaffneten Verteidigung«, von der sie so oft gesprochen hatten, war da. Der Brief aus Linz war das Signal. Die Antwort darauf wäre gewesen, die Arbeiter zu bewaffnen. Doch unter den Führern gab es nicht wenig friedliebende Bürokraten, die von vornherein bereit waren, die weiße Fahne zu hissen. Auf den Sitzungen der Parteileitung wurde lange diskutiert. Die Führer beschlossen, die Linzer Genossen zur Disziplin zu ermahnen. Die Führer warteten noch immer auf die Ergebnisse der Zusammenkunft zwischen Dollfuß und den Vertretern der Bundesländer. Nach Linz wurde telegraphiert, Tante Emma sei erkrankt; das war eine vereinbarte Chiffre und bedeutete, die bewaffnete Verteidigung sei zu verschieben. Das Telegramm kam nicht nach Linz, es gelangte auf den Tisch des Vizekanzlers Fey und im Gegensatz zu den Führern der Sozialdemokratie entschloß sich der Vizekanzler, nicht zu warten. Die Regierung drängte jetzt auf die Entscheidung. Die Polizei meldete, daß die meisten Führer verhaftet seien. Die Heimwehrleute setzten Fey zu. Sie sehnten sich schon nach dem frischfröhlichen Werk. Die Schüsse der Pariser Faschisten klangen in ihrem Herzen wie ein Jagdhorn! Heissah! Im Restaurant »Hochhof« in Wien tranken einige bewährte Patrioten auf den Sieg, sie tranken nicht »Asti«, sondern französischen Champagner; sie verstanden das Nützliche vom Angenehmen zu unterscheiden. Der Vizekanzler und Fürst Starhemberg erinnerten nicht zum ersten Male den »kleinen Kanzler« daran, daß Signore Suvich nur energische Leute schätze. Der »kleine Kanzler« nahm bewußt die Pose des großen Korsen an. Er dachte an die Größe seiner Sendung und an die heißen Gebete des römischen Papstes. Der Vizekanzler war weit nüchterner. Statt die Posen eines General Gallifet einzustudieren, informierte er sich über die politische Verläßlichkeit der Artillerieregimenter. Die Nachricht vom Fall des Linkskabinetts in Frankreich begrüßten die Heimwehrleute mit tiefer Befriedigung. Ungeduldig wieherten die Pferde der Kavalleristen. Über den Ring marschierten kriegerische Jünglinge. Der Vizekanzler las das Telegramm von der »Tante Emma« und gab die letzten militärischen Befehle.

JURA SOYFER

Waffensuche

Dies war die elfte Bereitschaft im Monat Jänner. Jede Körperbewegung, jede Sehnsucht schien endgültig abgeleiert, jedes Wort zum Überdruß verbraucht. Da waren sie im obersten Stock eines großen Hauses, in einem kleinen Sekretariat eingenistet. Was außerhalb lag, war Fremde. Der Bezirk, wo sie geboren und aufgewachsen waren, der prächtige, laute, wimmelnde Arbeiterbezirk schwieg erstarrt im Jännerkot, weil Militärautos durch die Straßen rumpelten. Die Stadt, die das »Rote Wien« hieß, war eine scheue, fast feindselige, eine fremde Stadt. Sie fühlten sich vergessen, verlassen und sehr einsam.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!