9,99 €

Mehr erfahren.

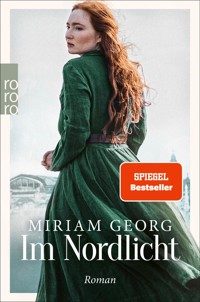

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Nordwind-Saga

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Das dramatische Finale des packenden Zweiteilers von Bestsellerautorin Miriam Georg. Hamburg, 1914. Rosa ist fort! Alice sucht überall nach ihrer kleinen Tochter, aber sie bleibt verschwunden. Zugleich muss Alice eine respektable Arbeit vorweisen, um vor Gericht die Auflösung ihrer Ehe zu bewirken. Die Situation scheint ausweglos … In ihrer Verzweiflung schleust Alice sich als Dienstmädchen in John Reevens Villa am Feenteich ein. Nun begegnen Alice und John sich täglich, ohne ein offenes Wort miteinander wechseln zu können. Seine Familie, seine Verlobung, das Vermögen – alles um John herum zerfällt. Wohin die Weltlage steuert und welche Werte gelten, ist unklar. Wie kann John, mit Alice täglich vor Augen, nun noch eine Vernunftehe eingehen? Der Anwalt fühlt sich zerrissen zwischen seinen Gefühlen und seiner Verantwortung. Unaufhaltbar ziehen Alice und John sich an, doch eine Liebe zwischen ihnen ist undenkbar. Und John weiß nichts von Alice' Vergangenheit, die sie mit aller Macht vor ihm verborgen hält … «Miriam Georg gehört zu den wenigen Autorinnen, denen das Kunststück gelingt, Fakten und Fiktion auf unterhaltsame Weise zusammenzubringen.» Westfälischer Anzeiger

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 674

Ähnliche

Miriam Georg

Im Nordlicht

Roman

Über dieses Buch

Sehnsucht und Gerechtigkeit

Hamburg, 1914. Alice’ kleine Tochter ist verschwunden! Die junge Mutter sucht überall nach Rosa. Vergeblich. Nur ihr unberechenbarer Ehemann Henk weiß, wo sie ist. Aber er schweigt. Weil Alice sich von ihm scheiden lassen will, benutzt er das Kind als Druckmittel. In ihrer Verzweiflung nimmt Alice eine Stelle als Dienstmädchen in der Villa von John Reeven an. Die Arbeit bei dem Anwalt ist ihre einzige Hoffnung, vor Gericht einen guten Eindruck zu machen.

Seine Familie, seine Verlobung, das Vermögen – alles um John herum zerfällt. Die Hochzeit steht kurz bevor. Aber wie kann er, mit Alice täglich vor Augen, eine Vernunftehe mit Evelyn eingehen?

Unaufhaltbar wächst die Liebe zwischen Alice und John, doch eine Verbindung zwischen ihnen ist ausgeschlossen. Ihre Welten sind zu verschieden. Und John ahnt nichts von Alice’ Vergangenheit, die sie mit aller Macht vor ihm verborgen hält …

Der zweite, berührende Band von Miriam Georgs «Nordwind»-Saga.

«Miriam Georg gehört zu den wenigen Autorinnen, denen das Kunststück gelingt, Fakten und Fiktion auf unterhaltsame Weise zusammenzubringen.» Westfälischer Anzeiger

Vita

MIRIAM GEORG, geboren 1987, ist die Autorin der Romane «Elbleuchten» und «Elbstürme». Beide Bände der hanseatischen Familiensaga wurden zu einem großen Überraschungserfolg. Ihr Zweiteiler «Das Tor zur Welt» katapultierte die Autorin mit allen ihren Büchern auf die obersten Ränge der Jahresbestsellerlisten 2022. In ihren Romanen gelingt ihr die Kunst, Fakten und Fiktion auf mitreißende Weise zusammenzubringen.

Miriam Georg hat einen Studienabschluss in Europäischer Literatur sowie einen Master mit dem Schwerpunkt Native American Literature. Wenn sie nicht gerade reist, lebt sie mit ihrer gehörlosen kleinen Hündin Rosali und ihrer Büchersammlung in Berlin-Neukölln.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2024

Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Copyright © 2024 by Miriam Georg

Redaktion Hanne Reinhardt

Covergestaltung FAVORITBUERO, München

Coverabbildung Shelley Richmond/Trevillion Images; Look and Learn/Bridgeman Images; Shutterstock

ISBN 978-3-644-01707-8

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für Louisa

Ich kann nicht versprechen, dich morgen zu lieben, weil ich dich heut geliebt habe.

Hedwig Dohm

Prolog

Viele Jahre hatte der Moment sich angeschlichen. Nun schien er doch aus dem Nichts zu kommen. John stand vor dem Altar, Licht fiel durch die Buntglasfenster, umhüllte alles wie ein sanfter Nebel. In der ersten Reihe saßen seine Mutter, seine Schwester, sein Bruder. Er hörte schwaches Husten, das gedämpfte Rascheln von Kleidern. Die Anspannung war greifbar. Alle Augen im Raum ruhten auf ihm, er spürte jeden einzelnen der Blicke wie ein Brennen auf der Haut. Sie wussten es. Sie konnten seine Gedanken lesen.

Die Musik erklang, die Türen öffneten sich. Evelyn wurde von ihrem Onkel hereingeführt. Sie trug einen Schleier, er konnte ihren Gesichtsausdruck nicht sehen, konzentrierte sich ganz auf sein eigenes, schmerzhaftes Lächeln. Es roch nach Weihrauch, nach Kerzenwachs, nach dem alten Holz der Bänke und dem ausladenden Blumenschmuck auf dem Altar. Ihm war schwindelig.

Mit einem Mal stand sie vor ihm, der Pastor begann zu sprechen. «Wir haben uns heute hier versammelt, um diese beiden Menschen in den heiligen Bund der Ehe zu führen.» Er sah erst John an, dann Evelyn, einen salbungsvollen Ausdruck im Gesicht. «Wie wir alle wissen, gibt es heute einige, die in unserer Mitte fehlen, die bei uns sein sollten in dieser Stunde des Glücks. Wir tragen sie in unseren Herzen. Ich zitiere zu diesem Anlass aus dem ersten Korintherbrief, dem Hohelied der Liebe.» Der Pastor hob die Arme wie zur Segnung. «Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen …»

John hörte nichts mehr. Da war nur noch Rauschen in seinem Kopf.

«Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe höret nimmer auf.»

Ich stehe hier, dachte er ungläubig und befahl sich im selben Atemzug, endlich zur Besinnung zu kommen. Er war kein Opfer, das man gegen seinen Willen vor den Altar gezerrt hatte. Er hatte entschieden, hier zu stehen. Weil er Verantwortung trug. Weil es das Richtige war.

Aus der Nähe konnte er unter dem Schleier Evelyns Gesicht ausmachen. Sie war sehr blass und sehr schön. Ihr cremefarbenes Kleid hob sich kaum ab von ihrer weißen Haut. Unsicher sah sie ihn an, und er fasste ihre Hände.

Dann hörte er die vertrauten Worte, die auf jeder Hochzeit gleich, aber noch nie für ihn selbst bestimmt gewesen waren. «Sie dürfen die Braut jetzt küssen.»

Der Pastor nickte ihm aufmunternd zu. John hob ihren Schleier. Er lächelte. Er küsste Evelyn. Ihre Lippen waren warm und vertraut. Ihr Blick gleichzeitig fragend und voller Freude. Es dauerte nur ein paar Sekunden. Doch ihm kam es vor, als dehnte sich der Augenblick. Die Glocken begannen zu läuten.

Aber Sie lieben sie nicht.

Hamburg

1914

1

Die Schildkröte wackelte mit dem Kopf, und Sala schob ihr ein Salatblatt in den Korb. Müde legte sie das Kinn auf die Fensterbank, sah dem Tier beim Kauen zu. Wenigstens eine von ihnen wurde satt. Eigentlich wusste sie nicht, warum sie die Schildkröte mitgenommen hatte, aber nun war sie froh über die Gesellschaft.

Ein Hämmern an der Tür ließ sie zusammenfahren. «Sie haben für diese Woche noch nicht bezahlt!» Die Stimme der Wirtin drang durch das Holz.

«Ich komme gleich runter.»

«Das will ich mir auch erbitten!»

Salas Herz wummerte. Die Pension, in der sie Unterschlupf gefunden hatte, war ein zwielichtiges Logierhaus am Hafen, mit Strohmatratzen und Ratten im Treppenhaus, dennoch verschlang sie in Windeseile ihr Geld. Überall sonst hatte man sie abgewiesen. Diese Woche würde sie noch bezahlen können, die nächste auch, danach würde es bereits knapp werden. Als Kleinmädchen erhielt man Kost und Logis, ansonsten verdiente man nicht viel. Einen Teil des kargen Lohnes hatte sie stets nach Hause geschickt, der Rest war für Alltagsanschaffungen draufgegangen. Sie hatte so gut wie nichts gespart.

Der Schwindel war wieder da. Seit Gesa sie aus der Reeven-Villa hinausgeworfen hatte, überkam er sie ständig und ohne Vorwarnung. Ein Schwindel der Angst.

Als sie nach der Entlassung ihr Buch aufgeschlagen hatte, war Sala im kleinen Zimmer der Pension vor Entsetzen ein Schluchzer entfahren. Sie hatte so gehofft, dass Gesa ihre jahrelange treue Arbeit mit ein paar Sätzen würdigen würde. Oder dass sie vielleicht gar nichts geschrieben hatte. Ein leeres Buch war immer noch hundertmal besser als ein schlechter Eintrag. Aber Gesas Eintrag war nicht bloß schlecht. Er war vernichtend. Nie wieder würde Sala als Dienstmädchen arbeiten. Dafür hatte ihre ehemalige Herrin mit einigen wenigen Federstrichen gesorgt.

Ins Dorf konnte sie nicht zurück. Bei ihren Heimatbesuchen hatte sie die Kinder ihrer dagebliebenen Freundinnen auf dem Schoß gewiegt, während die mit offenen Mündern ihren Erzählungen von Aalquappensuppe und Sommerresidenzen lauschten. Der Gedanke, mittellos zurückkriechen zu müssen, ohne Aussichten, jemals wieder eine Anstellung zu finden, schnürte ihr die Kehle zu. Vielleicht könnte sie in einer Fabrik arbeiten. Aber der Lohn würde niemals für eine Wohnung reichen, und als alleinstehende Frau konnte sie ohnehin keine mieten.

Weihnachten hatte sie mutterseelenallein in der Pension verbracht, hatte so lange geweint, bis keine Tränen mehr übrig waren. Auch zur Neujahrsnacht war sie allein gewesen. Von ihrem kleinen Fenster aus hatte sie dem Feuerwerk zugeschaut, das die Dächer erhellte, und sich vollkommen leer gefühlt.

Nachdem sie kleinlaut bei der Wirtin bezahlt hatte, zog Sala ihren Mantel an und trat hinaus auf die dunkle Straße. Hamburg bei Nacht. Es war riesig und dunkel und drückte auf ihre Brust.

Sie lief und lief, ohne viel wahrzunehmen, die Hand in der Manteltasche fest um ihr letztes Geld geschlossen. Auf dem verlassenen Fischmarkt suchte sie zwischen den Pferdeäpfeln nach Gemüseresten für die Schildkröte. Und vielleicht auch für sich selbst. Nach einer Weile bemerkte sie, dass sie weinte. Ihr Gesicht war eiskalt, die Tränen gefroren ihr auf den Wangen. Sie blieb stehen und putzte sich die Nase.

«Ja, das geht aber nicht!»

Erstaunt sah sie auf.

Ein Mann mit Zylinder und Lodenmantel lächelte auf sie herunter. «Ein so schönes Kind wie Sie, und dann diese hässlichen Tränen.» Er hielt ihr ein besticktes Taschentuch hin, das nach Rasierwasser duftete. «Was grämt Sie denn so?»

Sala brachte kein Wort heraus. Verwirrt blinzelte sie ihn an.

Der Mann schüttelte den Kopf. «Aber, meine Liebe. Nichts ist so schlimm, wie es auf den ersten Blick ausschaut.» Er schien zu zögern. «Darf ich Sie vielleicht auf eine Wiener Schokolade einladen?»

Sala hatte keine Ahnung, wo er so plötzlich hergekommen war, aber er war ausgesucht gekleidet, er roch gut, und mit dem grauen Bart erinnerte er sie an Theodor. Sie hatte den ganzen Tag nichts gegessen. Seine Augen waren warm. Zaghaft nickte sie.

Sie waren keine zehn Schritte gegangen, da packte eine Hand sie am Arm. «Einen Moment bitte, junge Dame.»

Am Eingang der Davidwache saß ein Mann in Uniform. Er musterte abschätzig ihr tränenverschmiertes Gesicht. «Eine Öffentliche?»

«Hab sie am Hafen aufgegriffen.» Der Schutzmann hielt Sala immer noch fest.

«Ah. Dann kann ich mir die Frage wohl sparen.»

Sie wurde zu einem Tisch geführt, ein Stuhl wurde ihr hingeschoben. «Das ist alles ein Missverständnis», stotterte sie, wie sie es bereits den ganzen Weg bis zur Wache beteuert hatte. Aber es war, als hörte er sie gar nicht.

Das Seufzen des Polizisten machte deutlich, wie überdrüssig er ihrer war. «Sie wohnen in einer Pension?»

«Nur vorübergehend!»

«Allein?»

Sie nickte.

«Für wen arbeiten Sie?»

«Ich sagte doch, ich habe momentan keine Anstellung.»

Er musterte sie, und sie konnte an seiner verschlossenen Miene ablesen, dass sein Urteil über sie bereits feststand. Sala fühlte, wie ihre Wangen heiß wurden.

«Was haben Sie so spät und allein in dieser Gegend gemacht?»

«Ich … war spazieren.»

Er seufzte noch einmal, kratzte sich den Hals, vermied ihre Augen. «Kannten Sie den Herrn, mit dem Sie mitgegangen sind, als ich Sie aufgegriffen habe?»

Sie schüttelte den Kopf.

«Was hatten Sie mit ihm vor?»

«Wir wollten nur in eine Wirtschaft. Er hatte mich angesprochen und mir eine Schokolade angeboten.» Sobald die Worte ihren Mund verlassen hatten, bereute sie sie. Einen Moment war es so still, dass sie draußen die Kutschpferde vorbeitraben hörte.

Der Mann vom Empfang ging an ihnen vorbei. Sein Schlüsselbund klapperte. «In der Vier ist noch was frei.»

«Danke. Wir sind gleich fertig.»

Der Schutzmann sah sie über den Tisch hinweg an. «Sie bleiben bei dieser Aussage?»

Sala nickte schweigend. Ihre Hände zitterten.

Er fuhr sich mit den Fingern über den Schnauzbart, hob die Brauen, seufzte ein drittes Mal. Dann stand er auf. «Würden Sie bitte mitkommen.»

Sie wurde in eine Zelle gebracht, in der bereits drei weitere Menschen warteten. Ehe sie protestieren konnte, fiel die Tür hinter ihr ins Schloss. Fassungslos ließ Sala sich an der Wand auf den kalten Boden hinabgleiten und blieb dort sitzen. Stunden. Die ganze Nacht.

Irgendwann erwachte sie mit einem Ruck.

Eine ältere Frau sah auf sie herunter, berührte sie beinahe sanft am Arm. «Du armes Ding. Lassen sie dich einfach hier versauern, ganz alleine.»

Verwundert blickte sie in freundliche graue Augen. Die Frau trug ein englisches Kostüm, ein Kopftuch, und an ihrem Arm hing ein Korb. Die anderen aus der Zelle waren fort.

«Es ist alles anders, als Sie denken, ich habe nie …» Sie war so müde und so hungrig. Der Schwindel war wieder da.

Die Frau winkte ab. «Das weiß ich, meine Liebe.» Ihre Stimme war rauchig und warm. Sie reichte ihr die Hand, zog sie vom Boden hoch. «Das war nur ein peinlicher Irrtum.»

Sala ließ sich aufhelfen, es dauerte einen Augenblick, bis sie wieder sicher auf den Beinen stand. «Ich möchte nach Hause», sagte sie mit dünner Stimme.

«Na sicher.» Die Frau nickte mitfühlend. «Und wo wohnst du?»

«In einer Pension. Ich habe meine Anstellung verloren.» Sie spürte, wie ihr die Tränen kamen.

«Immer mit der Ruhe. Wir besorgen dir jetzt erst mal etwas zu essen, und dann erzählst du mir alles. Wie hört sich das an?» Ihr Lächeln wirkte beinahe mütterlich.

Sala konnte nicht glauben, dass plötzlich jemand freundlich zu ihr war. Sie hatte niemanden mehr in dieser Stadt, der ihr wohlgesinnt war. «Gut», sagte sie schwach und nickte. «Das klingt gut.»

«Wunderbar.» Die Frau tätschelte ihr den Arm. «Dann komm mit. Ich bin Pauline. Pauline Modersson. Und ich kümmere mich jetzt um dich.»

Julius trieb dem Hengst die Sporen in die Flanken, das Tier gab ein gequältes Schnauben von sich und lief noch schneller. Schlamm spritzte auf, die Wiesen verschwammen, der Wald wurde zu einem dunklen Schatten in seinem Sichtfeld. Sie flogen so schnell durch die Landschaft, dass er nichts mehr wahrnahm außer dem rhythmischen Schlagen der Hufe und dem Wind, der ihm die Tränen in die Augen trieb. Es war ein herrliches Gefühl. Er beugte sich tief über den Hals des Pferdes. In seinem Leben gab es kaum etwas, das er mehr genoss als das Reiten. Aber als er den Hengst kurze Zeit später wieder zügelte und in schnellem Trab auf den Waldweg einbog, der zum Haus führte, spürte er Frustration in sich hochkochen. Mit den Zähnen zog er sich die Lederhandschuhe von den Fingern und fuhr sich über die nassen Wangen. Aus seiner Kehle drang ein heiserer Laut, und zu seinem Entsetzen wurde ihm klar, dass nicht allein der Wind für seine Tränen verantwortlich war. Er griff hart in die Zügel, und der Hengst blieb stehen. Die Ohren zuckten, doch der riesige dampfende Körper hielt vollkommen still. Das Tier wusste nur zu gut, was ihm blühte, wenn es nicht haargenau das tat, was Julius ihm befahl.

Einen Augenblick saß er einfach nur da, legte den Kopf in den Nacken, blinzelte in die noch kahlen Baumwipfel, wartete darauf, dass die Emotionen abklangen, die durch den Ritt ein Ventil gefunden hatten, und er sich wieder unter Kontrolle wusste. Nicht einmal mehr das Reiten konnte ihn ablenken. Früher wäre er nach einem solchen Ausflug am frühen Morgen geradezu euphorisch gewesen. Danach ein heißer Kaffee, Rühreier mit Speck und ein Tag voller Arbeit, an dessen Ende man sich abends wie ein Mann fühlte. Ein Mann, der sein Leben im Griff hatte. Der genau wusste, wo er hingehörte, was seine Aufgabe war.

Er schnalzte leise mit der Zunge, und sofort setzte der Hengst sich wieder in Bewegung. Der Wald roch bereits nach Frühling, im Unterholz blühte der Huflattich. Über seinem Kopf riefen ein paar Kraniche. Die Zeit lief weiter, die Welt drehte sich. Nur er fühlte sich wie lebendig begraben.

Als er die zwei Männer bemerkte, die mit mehreren abgeschossenen Hasen über der Schulter vor ihm den kleinen Weg entlangliefen, musste er sich davon abhalten, das Pferd zu wenden. Sicher sah man ihm aus einer Meile Entfernung an, dass er geweint hatte wie ein Schuljunge. Er gab ein unwilliges Knurren von sich und trieb das Pferd an.

«Haben Sie eine Genehmigung?»

Wie auf Kommando fuhren die beiden herum.

Er hatte die Schüsse vorhin gedämpft durch das Unterholz gehört. Sie waren zu weit entfernt gewesen, um das Pferd zu erschrecken, aber das war reine Glückssache. «Um diese Zeit ist der Abschuss verboten. Die Saison ist geschlossen. Und Sie befinden sich auf Privatbesitz.»

«Wir dürfen hier jagen, solange es nur Hasen und Fasane sind. Haben die Erlaubnis vom Haus», erklärte einer der Männer sichtlich erschrocken.

«Ich wohne jetzt im Haus», erwiderte er scharf. «Und ich erlaube es nicht. Solange ich hier auf dem Gelände reite, haben Sie in den Wäldern nicht zu schießen.»

Die Männer schauten sich kurz an. Einer von ihnen musterte sein Gesicht, die geröteten Augen.

Julius drückte die Fersen in den Bauch des Hengstes. «Wenn ich Sie noch einmal hier erwische», rief er über die Schulter und zeigte mit der Peitsche in ihre Richtung, «dann gnade Ihnen Gott.»

In langsamem Schritt brach er wenig später aus dem Wald. Als das Haus vor ihm auftauchte, verspürte er erneut den Drang, die Zügel herumzureißen.

Einfach umzudrehen und in ein anderes Leben zu galoppieren.

Grau und herrschaftlich stand das Haus auf einem kleinen Hügel. Immer noch war es ein seltsamer Anblick: eine englische Tudor-Villa, keine Stunde von Hamburg entfernt, mitsamt den typischen Oriel-Fenstern, mit gotischen Spitzbögen und den pittoresken Zinnen und Türmchen. Ein Freund hatte ihm die Sommerresidenz zur Verfügung gestellt. Jetzt, im Februar, wurde sie von niemandem gebraucht. Nach genau so einem Domizil hatte er gesucht. Der perfekte Ort, um vor seinem Leben zu fliehen.

Natürlich verfolgten ihn Teile seines Lebens selbst bis hierher. Hinter einem der Fenster im oberen Stockwerk bewegte sich ein Schatten. Sie hielt schon nach ihm Ausschau. Dachte sie, dass er im Wald ein Schäferstündchen abhielt, oder warum konnte sie ihn nicht einmal in Ruhe ausreiten lassen?

Der Stallmeister erwartete ihn. Mit den Händen in den Hüften stand er vor den Boxen und sah ihm mit grimmiger Miene entgegen, die Lederbreeches blank poliert, die braune Weste augenscheinlich frisch gestärkt und gemangelt. Das Personal hier war ebenfalls von höchstem Rang.

Julius trieb dem Hengst ein letztes Mal mit einer kurzen Bewegung die Sporen in den Bauch. Sofort sprintete das Tier vor und hielt erst so nah vor dem Mann an, dass der einen Schritt zurückweichen musste, um nicht zu riskieren, von siebenhundert Kilo Lebendgewicht umgestoßen zu werden.

Hart griff der Stallmeister in die Zügel. Julius sprang ab. «Reiten Sie ihn trocken und lassen Sie ihn ausdampfen.»

«Hatten Sie einen guten Ausflug?» Die Stimme des Mannes war dunkel vor unterdrücktem Ärger.

Julius wusste genau, warum. Der Hengst war ein preisgekröntes Turnierpferd, und er jagte ihn über die Wiesen, als gäbe es kein Morgen, bestand jeden Tag darauf, ausgerechnet dieses Tier für seine Ausritte zu nehmen, obwohl die Boxen voller Alternativen gewesen wären. Der Hengst war noch immer schweißgebadet, die Nüstern blähten sich krampfartig.

Kochend vor Zorn, kniete der Stallmeister sich hin, tastete mit erfahrenen Fingern die empfindlichen Knöchel ab. Julius wartete nur darauf, dass der Mann etwas sagte. Dass er es wagte, ihm dumm zu kommen. Aber der Stallmeister erhob sich, und ohne ihn anzusehen oder ein weiteres Wort zu sagen, führte er den Hengst davon.

Als Julius in die Halle kam, schritt Marlies gerade die Treppe herab. Perfekt abgepasst, dachte er zähneknirschend. Warum sie ausgerechnet hier zur Frühaufsteherin mutieren musste, war ihm ein Rätsel. Was hätte er darum gegeben, in Ruhe frühstücken zu können. Stattdessen saß sie ihm nun jeden Morgen gegenüber, und sie mussten verkrampft Konversation betreiben.

«Guten Morgen.» Steif nickte er seiner Frau zu.

«Hattest du einen guten Ritt?»

Er hasste diese nasale Stimme. «Wunderbar! Ich gehe mich umziehen.» Im Laufschritt eilte er an ihr vorbei, und eine Wolke Parfum hüllte ihn ein. Sie war bereits frisiert, wie immer viel zu sehr geschminkt und zurechtgemacht, eingeschnürt in ein aufwendiges hellgelbes Ensemble, mit dem sie besser in den Alsterpavillon gepasst hätte als in ein leeres Landhaus.

«Herr Reeven. Ihr Bruder hat angerufen.» Der Diener kam ihm entgegen. «Es ist dringend.»

Daran war Julius bereits gewöhnt. John rief mehrmals am Tag an, und Julius ließ ihn immer vertrösten. In den Wochen, die er nun hier war, hatte er keine drei Mal mit seinem Bruder gesprochen.

Wenig später trat Julius gewaschen und umgekleidet ins Frühstückszimmer. Marlies saß bereits am Tisch. Sie hielt eine Tasse in der Hand, starrte blicklos aus dem Fenster. Wie so oft fragte er sich, was sie beschäftigte. Ab und an ertappte er sie dabei, wie sie irgendwo saß und so verloren und traurig aussah, dass es ihm für einen kurzen Moment den Atem nahm.

«Du hättest nicht warten müssen.» Er setzte sich, faltete die Serviette auf.

Sie reagierte nicht, schien erst aus ihrer Trance zu erwachen, als er ungeduldig mit den Fingern in der Luft schnipste, um ihre Aufmerksamkeit zu erhaschen. «Hm?» Sie blinzelte, und er wiederholte, was er eben gesagt hatte. Erstaunt sah sie auf ihren leeren Teller. «Oh. Ich habe so früh ohnehin keinen Appetit.»

Warum sitzt du dann hier?, dachte er gereizt.

Helene kam herein und stellte einen Korb mit frischen Wecken und einen Teller mit Spiegeleiern vor ihn. Sie gehörte zu dem kleinen Trupp an eigenem Personal, das aus Hamburg mitgekommen war.

«Bringen Sie mir einen Hennessy!», befahl er, ohne sie anzusehen.

«Zum Frühstück?» Marlies wirkte entsetzt.

«Ich habe Kopfschmerzen», erwiderte er gepresst. «Und das Aspirin ist aufgebraucht.»

Warum nur hatte er sie mitgenommen. Es hatte ihn verwundert, dass Marlies darauf bestanden hatte, ihn in das Sommerhaus zu begleiten. Schließlich gab es hier nichts außer Wiesen und Moor. Spaziergänge und Ausritte waren die einzige Möglichkeit der Ablenkung. «Das macht nichts. Ich kann keinen Moment länger in diesem Haus bleiben. Mit dieser … dieser Grabesstimmung», hatte sie behauptet, als er ihr unterbreitete, dass er einen klaren Kopf bekommen und sich eine Weile zurückziehen müsse.

Was hätte er tun sollen? Er konnte seine Frau ja nicht gegen ihren Willen in Hamburg zurücklassen, während er selbst sich auf dem Land versteckte. Dazu heiratete man schließlich, oder nicht? Um zusammen zu sein. Und tatsächlich schien ihr die Einsamkeit hier nichts auszumachen. Sie vergrub sich den ganzen Tag in der Bibliothek oder schrieb in ihr Tagebuch, saß in Decken gewickelt auf der Veranda, verfasste ellenlange Briefe an ihre Eltern und irgendwelche alten Freundinnen. Viel mehr hatte sie in Hamburg auch nicht gemacht. Sie war eben seltsam. War es immer gewesen.

Er hatte es nur zu spät bemerkt.

Hinter ihnen knisterte das Feuer im Kamin. Eine Weile aßen sie schweigend. Marlies aß nun doch, nahm aber nur winzige Happen zu sich. Julius beobachtete sie und spürte, wie ihn jede ihrer Bewegungen reizte. Nicht einmal normal essen konnte sie. Und was war das auf ihrem Teller?

«Ist schon Fastenzeit?» Missbilligend betrachtete er das trockene Brot.

Sie sah auf. «Ich esse das jeden Morgen.»

«Ach ja?» Er faltete die Zeitung auf. «Und warum?»

Sie antwortete nicht, nur ihr Mund spitzte sich auf eine Art, die ihm sagte, dass er das eigentlich wissen sollte und sie daher nicht gedachte, es ihm noch einmal zu erklären.

«Zur Hochzeit müssen wir zurück.» Hinter ihnen knisterte das Feuer im Kamin, und mit einem Auge überflog er die Annoncen der Hamburger Börsenhalle. Es kostete ein Vermögen, die Zeitung hierherliefern zu lassen, aber er brauchte diese Verbindung zur Welt. Mehr aus Trotz als aus echter Ambition studierte er die Anzeigen täglich und hielt nach Möglichkeiten für sich Ausschau. Es tat gut, sich etwas vorzumachen, für ein paar Minuten so zu tun, als hätte er eine Wahl. Als gäbe es eine echte Alternative zur Bank seiner Familie. «Ich traue Mutter zu, dass sie sonst höchstpersönlich hier antanzt, um uns in die Kirche zu schleifen», ergänzte er, als Marlies nicht reagierte.

Mit einem Klirren setzte sie ihre Tasse ab. «Du meinst wirklich, dass diese Hochzeit stattfinden wird?»

Verdutzt lachte er auf. «Warum sollte sie nicht stattfinden? Noch schlimmer kann es ja kaum werden. Was soll denn noch passieren?»

Sie schüttelte den Kopf, nahm trotz ihrer Appetitlosigkeit einen winzigen Bissen Brot zu sich. «Ich glaube eben einfach nicht daran», sagte sie spitz.

«Wie meinst du das?»

«Genau, wie ich es sage. Ich glaube nicht, dass sie stattfinden wird.»

«Es ist alles vorbereitet, die Einladungen sind verschickt. Warum sollte sie nicht stattfinden? Wegen Vater?»

Sie schürzte die Lippen. «Nein, ich … Ach, vergiss es.»

«Was sollen diese seltsamen Andeutungen?» Seine Schläfen pochten. Wo blieb der verdammte Cognac? «Wie kommst du auf diese absurde Idee?»

«Er liebt sie nicht!» Marlies erstarrte, beinahe erschrocken sah sie ihn an.

Ungläubig lehnte er sich zurück, setzte die Tasse Kaffee wieder ab, die er gerade zum Mund hatte führen wollen. «Wie bitte?»

«Er liebt sie nicht. Das ist doch offensichtlich», wiederholte seine Frau etwas leiser.

Stirnrunzelnd trank er nun doch, ließ sie dabei nicht aus den Augen. «John vergöttert Evelyn. Es ist schließlich nicht so, als wäre er gezwungen, sie zu heiraten.»

Stumm zerdrückte sie mit dem Zeigefinger unsichtbare Brotkrumen auf dem Teller. Ihre Brauen hatte sie so weit hochgezogen, dass es grotesk wirkte. «Wenn du meinst.»

«Ja, das meine ich», schnappte er irritiert. «Evelyn ist reizend. Was ist dir da nur wieder in den Kopf geschossen?»

«Ich weiß, dass er sie sehr schätzt. Schließlich ist ja jeder ganz verrückt nach ihr.» Obwohl sie ganz ruhig sprach, hätte sie nicht abschätziger klingen können. «Aber er liebt sie nicht.»

Das war doch absurd. Er hatte keine Ahnung, wie sie darauf kam, und es interessierte ihn auch nicht. Frauen waren einfach nicht zu verstehen. «Liebe vergeht.» Mit einem Ruck schob er seinen Stuhl zurück, warf die Serviette hin. «Vielleicht ist es besser, wenn sie einem vor der Hochzeit gar nicht erst die Sinne vernebelt. Dann weiß man zumindest genau, worauf man sich einlässt.» Er wischte sich im Stehen die Marmelade von den Fingern. «Ich gehe ins Büro.» Marlies hatte noch nicht aufgegessen, aber er hielt es keine Sekunde länger hier drin aus. «Sag Helene, sie soll den Hennessy dorthin bringen. Wenn sie sich irgendwann einmal dazu bequemt, ihre Arbeit zu machen.»

In der Halle riss ihn das schrille Läuten des Telefons aus seinem wütenden Gedankenstrudel. Julius hielt inne. John war beharrlich, das musste man ihm lassen. Es schien, als wollte sein Bruder sich nicht vorwerfen lassen, er hätte nicht zumindest versucht, Julius einzubinden. Vielleicht war es auch Eugen. In den ersten Wochen hatte sein Großvater ebenfalls noch täglich angerufen, es aber mit der Zeit immer weniger versucht.

Es war, als tönte das schrille Läuten direkt in seinem Kopf. In der Einöde hier war es Julius tatsächlich ab und an gelungen, alles zu verdrängen, Momente der Ruhe zu finden. Aber John erinnerte ihn beharrlich Tag für Tag an sein Versagen, an die unglaubliche Blamage, die er hatte hinnehmen müssen. Er konnte noch immer nicht glauben, dass er es so sehr vergeigt hatte. Dass er sich von nun an den Vorsitz der Bank mit seinem Bruder teilen musste, obwohl John keinerlei Ahnung hatte vom Geschäft. Die Demütigung brannte wie Säure in seinem Magen.

Einem Impuls folgend, machte er kehrt und stürmte ins Büro, wo der Fernsprecher stand. «Was?», bellte er, als er durchgestellt wurde. «Was willst du?»

«Julius?» Johns Stimme klang so nah, als stünde er neben ihm. «Endlich.»

«Was ist verdammt noch mal so wichtig, dass du es nicht ohne mich entscheiden kannst?» Der Hass ließ heiße Wellen seinen Rücken hinabschießen. «Das hast du doch schließlich gewollt, oder nicht? Alleine entscheiden.»

«Julius.» John bemühte sich hörbar um Beherrschung, aber sein ruhiger Ton machte Julius nur noch wütender. «Ich rufe nicht wegen der Bank an. Dort ist alles unter Kontrolle.»

Er stellte sich vor, wie er durch den Hörer langte, die Hände um den Hals seines älteren Bruders legte und genussvoll zudrückte. «Was willst du dann?»

In der Leitung knackte es zweimal laut. «Es gibt Neuigkeiten.» Johns Stimme war plötzlich leiser. «Von Vater.»

Blanche wartete, bis der Fahrer ihr die Tür öffnete. «Besten Dank, Oliver.» Sie nahm die ihr dargebotene Hand und stieg aus dem Automobil. Vor ihr erhoben sich die Zinnen und Türmchen der britischen Villa, in der ihr Bruder derzeit residierte. Oder schmollte. Je nachdem, wie man es ausdrücken wollte.

«Ein herrschaftliches Anwesen.» Der Fahrer lud ihre Taschen aus dem Kofferraum. Seine Wangen waren rot gefroren, der Mercedes hatte vorne keine Verglasung, und er war während der Fahrt dem kalten Wind ausgesetzt gewesen.

«In der Tat.» Zweifelnd sah sie sich um. «Ein bisschen protzig für meinen Geschmack.» Sie drückte ihren Muff an sich und ging in Richtung der Eingangstreppe. «So ein eisiger Wind. Dass Sie mir ja nicht zurückfahren, bevor Sie sich aufgewärmt haben!»

Er verneigte sich halb und lächelte dankbar. «Ich verspreche es, Madame. Und ich hole Sie dann in ein paar Tagen wieder ab?»

«Wunderbar. Ich werde nach Ihnen telefonieren, sobald ich meine Rückfahrt absehen kann.» Ein flaues Gefühl ergriff sie. Sie war gerade erst angekommen, und der Gedanke an eine Heimkehr setzte ihr jetzt schon zu.

Als sie wieder zum Haus aufblickte, standen Julius und Marlies vor der Tür. Bestimmt war die Ankunft des Automobils in dieser Abgeschiedenheit nicht zu überhören gewesen. Kein Laut war zu vernehmen, außer dem Rauschen der Bäume und dem einsamen Ruf eines Greifvogels über dem Wald.

Mit großen Schritten ging Blanche über den weißen Kies auf ihren Bruder und seine Frau zu. Beide hielten die Arme vor der Brust verschränkt, der Abstand zwischen ihnen hätte nicht größer sein können. Was für ein eisiges kleines Empfangskomitee, dachte sie und setzte ein Lächeln auf. «Bruderherz!» Sie umarmte Julius. Die dunklen Ringe unter seinen Augen und die leichte Alkoholfahne, die ihn umwehte, sagten ihr alles, was sie über seine Verfassung wissen musste.

«Was für eine Überraschung», murmelte er und drückte sie an sich, hob sie in der Umarmung spielerisch in die Höhe, wie er es immer tat, wenn sie sich länger nicht gesehen hatten.

Blanche stieß einen kleinen Schrei aus.

Erschrocken ließ er sie los. «Was ist? Was hast du?»

«Nichts. Ich habe mich geprellt, nichts Ernstes.» Der Schmerz nahm ihr den Atem. Aber sie hatte es nahezu perfektioniert, ihn zu überspielen, lächelte noch ein wenig breiter, hielt sich mit Gewalt davon ab, die Hände in die Seite zu pressen.

Marlies gab ihr zur Begrüßung zwei kühle Wangenküsse. Sie war noch blasser und dünner geworden. «Willkommen.» Sie fasste Blanche am Ellbogen. «Du bringst Regen mit.» Tatsächlich begannen kleine Tropfen, Ringe in das Brunnenwasser vor dem Haus zu zeichnen.

«Wie es meine Art ist!»

Lachend ließ Blanche sich von den beiden ins Haus führen. Das Innere übertraf sogar noch den Prunk der Fassade. Ein gewaltiger Kamin mit steinernen Greifvögeln, zwei geschwungene Treppenaufgänge mit roten Teppichen, eine Glaskuppel über ihren Köpfen, die das anschwellende Prasseln des Regens verstärkte.

«Also, wenn ich gewusst hätte, wie ihr hier lebt, wäre ich früher gekommen.» Überwältigt legte sie den Kopf in den Nacken. «Ich muss ein Wörtchen mit Niklas sprechen, wir brauchen dringend auch eine Villa auf dem Land.»

Julius nahm ihr den Mantel ab. «Villen hat doch heutzutage jeder Beamtenschnösel. Man kann ja keinen Fuß mehr aus Hamburg hinaussetzen, ohne über eine zu stolpern.» Er verzog das Gesicht zu einem freudlosen Grinsen. «Aber das hier … Sagen wir mal, es ist eine würdige Residenz.»

Blanche sah zu ihm auf. «Wenn du irgendwann wieder anfängst zu arbeiten, kannst du dir vielleicht etwas Ähnliches leisten.»

Der Scherz zündete nicht. «Ich arbeite», knurrte er. «Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet.»

«Du weißt, was ich meine.» Sie ließ sich von seiner Laune nicht einschüchtern. Das Mädchen nahm ihr den Muff ab und half ihr mit den Hutnadeln. «Besten Dank, Helene. Schön, Sie zu sehen. Bekommt man hier im Haus auch Kaffee? Oder gibt es nur Tea und Scones?»

«Ich lasse sofort aufbrühen, Madame.» Helene knickste mit einem warmen Lächeln. «Wir freuen uns, Sie bei uns zu haben.»

«Wir begeben uns am besten ins kleine Kaminzimmer.» Marlies zog fröstelnd die Schultern hoch. «Das ist der einzige Raum im Haus, der wirklich warm wird.»

Das kleine Kaminzimmer erwies sich als großzügiger, dunkel getäfelter Raum im ersten Stock mit Deckengemälde, Panoramablick und einem hochgeschichteten Feuer im Steinkamin. Als Blanche den Bechstein-Flügel sah, entfuhr ihr ein Laut der Bewunderung. Dieses Haus war ein Liebhaberstück, jemand hatte jeden einzelnen Gegenstand sorgfältig ausgewählt. «Hier lässt es sich aushalten. Kein Wunder, dass man von euch nichts hört.»

Keiner der beiden reagierte. Julius ging zum Wandschrank und holte eine Flasche heraus. Er war auf eine Weise gedämpft, die sie von ihm nicht kannte. Die Energie, mit der er sonst durch den Tag wirbelte, schien verschwunden. Obwohl er sich das alles selbst zuzuschreiben hatte, tat es ihr weh, ihn so zu sehen.

«Auch einen Cognac?», fragte er, ohne sich umzudrehen.

«Ein bisschen früh, findest du nicht?» Mit einem schnellen Blick zur Uhr auf dem Kaminsims stellte sie fest, dass es gerade vier geschlagen hatte.

Er verdrehte die Augen, sie sah es in der Spiegelung der Vitrinenscheibe.

«Es gibt auch eine Bibliothek hier, sie wird dir gefallen.» Trotz der verheißungsvollen Worte blieb Marlies' Stimme emotionslos. Sie öffnete eine Flügeltür zu ihrer Linken, und Blanche stieß erneut einen Schrei aus – dieses Mal allerdings vor Begeisterung. Der ganze Raum war voller Bücher.

«Sicher zweitausend Werke, schätze ich. Die braucht man hier draußen aber auch.» Ihre Schwägerin beobachtete mit unbeweglicher Miene, wie Blanche umherging, mit den Fingern über die Buchrücken strich.

Es war eine beachtliche Sammlung, kuratiert von jemandem, der wirklich Ahnung hatte, das sah sie auf den ersten Blick. Auch der Raum selbst war ein Kunstwerk, wie eine Kapelle öffnete er sich nach oben hin, eine Wendeltreppe führte auf eine Galerie hinauf.

«Griechen, Römer, Briten, Franzosen.» Sie schritt die Reihen ab. Homer, Plato, Sophokles, Vergil, Cicero, Seneca, Shakespeare, Dickens, Austen. Rousseau, Voltaire, Locke, Baudelaire. Vor einer vergilbten Ausgabe des Dichters blieb sie stehen, zog sie vorsichtig aus dem Regal. Ihr Vater hatte Baudelaire geliebt, Die Blumen des Bösen geradezu verehrt. Liebt, dachte sie und biss sich auf die Lippen. Er liebt ihn immer noch. Er ist nicht tot. Sie musste es sich immer wieder sagen.

Denn es fühlte sich nicht so an.

Sie blätterte in der vergilbten Ausgabe, die trotz ihres Alters noch vollkommen unberührt schien. Dann bemerkte sie die vielen Werke über Medizin und Botanik im Nachbarregal. Gray’s Anatomy. Sie hatte sich das Standardwerk über die menschliche Anatomie mehrfach zum Geburtstag gewünscht, es aber nie bekommen. Sie nahm es und ließ fasziniert die Augen über die Illustrationen wandern.

«Es zieht!» Julius’ Stimme drang aus dem Kaminzimmer, und seufzend stellte sie das Buch wieder ins Regal.

Aber sie würde ein paar Tage bleiben. Sicher konnte sie sich irgendwann hier umsehen. Sie ging zurück, zog die Flügeltüren mit einem leisen Knall hinter sich zu.

Marlies und Julius saßen sich gegenüber in den grünen Sesseln und starrten ins Feuer, er ein Glas zwischen den Fingern drehend, sie die Hände im Schoß gefaltet. Beunruhigt beobachtete Blanche die Szene. Die beiden wirkten wie ein deprimierendes Stillleben.

«Und?» Blanche ließ sich auf der Chaiselongue nieder. Hinsetzen schmerzte sie besonders, aber sie hatte herausgefunden, dass man als Frau geprellte Rippen und andere verletzte Körperteile wunderbar hinter damenhaftem Benehmen verstecken konnte. Betont langsam strich sie ihre Röcke glatt. «Bringt mich au fait! Wie geht es euch? Was habt ihr getrieben hier in der Einöde?»

Julius zog nur die Augenbrauen hoch, leerte sein Glas und goss sich sofort nach.

«Nicht viel.» Marlies hob den Blick, schüttelte beinahe entschuldigend den Kopf. «Man kann hier nicht wirklich etwas unternehmen.»

Herrje, es war schwer, mit diesen Sauertöpfen die Stimmung hochzuhalten. Blanche hätte sich nichts Schöneres vorstellen können, als sich ein paar Wochen hierher zurückzuziehen, zu malen, zu reiten, den Wald zu erkunden, jedes einzelne Exemplar aus dieser herrlichen Bibliothek zu lesen.

Natürlich hatte sie gemerkt, dass die anfängliche Leidenschaft zwischen ihrem Bruder und seiner Frau nach der Hochzeit schnell erkaltet war. Aber erst jetzt bekam sie ein umfassenderes Bild davon, wie es inzwischen wirklich um die beiden stand.

«Es ist bestimmt wunderbar, so zur Ruhe zu kommen. Keine Gesellschaften, keine Abendessen, kein Lärm», versuchte sie es erneut.

«Ich sehe mal nach Helene.» Plötzlich sprang Marlies auf, Unruhe im Blick. «Wir haben ja nicht viel Personal mitgenommen. Entsprechend lange dauert alles», erklärte sie, bereits auf dem Weg zur Tür.

Sobald sie aus dem Raum war, stellte Julius mit einem Klirren sein Glas ab. «Warum bist du hier? Hat John dich geschickt? Kommt er alleine nicht zurecht und muss nun die kleine Schwester vorschieben?»

«Natürlich kommt John zurecht», erwiderte sie, schärfer als beabsichtigt. «Darum geht es nicht. Er sollte das nicht alleine schultern müssen. Es ist schließlich auch deine Familie.»

«Ach ja?», fragte er mit einem abfälligen Schnauben.

Er wirkte auf Blanche zugleich erwachsen und trotzig wie ein kleines Kind. Wenn er wütend oder verletzt war, sah sie in ihm immer noch den kleinen Jungen, der überwältigt von seinen Gefühlen brüllend und Türen schlagend durch das Haus lief. Aber Julius war kein Junge mehr. Er leitete eine der größten Aktienbanken des Landes. Würde sie irgendwann wieder leiten, wenn ihre Brüder es endlich schafften, sich an einen Tisch zu setzen und zu besprechen, wie dieses Dilemma zu lösen war.

«Julius.» Ungeduldig lehnte sie sich vor. «Wir wissen alle, dass du zurückkommen wirst. Oder möchtest du mir sagen, dass du deine Anteile an der Bank abtrittst? Dass du dich endgültig herausziehst und dir etwas Neues suchst?»

Er verschränkte die Arme vor der Brust, stierte schweigend auf einen Punkt oberhalb ihrer Stirn.

«Eben!», schloss sie hart. «Du benimmst dich wie ein Kind. Es wirft ein schlechtes Licht auf die Firma. Und ganz besonders wirft es ein schlechtes Licht auf dich. John tut alles, um Getuschel zu vermeiden, erzählt jedem, du würdest so unter Vaters Fortgang leiden, dass du eine Auszeit brauchst. Ewig können wir diese Scharade nicht aufrechterhalten.»

«Nicht, dass ich mich nicht freue, dich zu sehen», antwortete Julius betont langsam. Jetzt sah er sie an, seine blauen Augen bohrten sich in sie hinein. «Aber warum bist du hier?»

«Ich bin hier», seufzte sie und versuchte, die Schärfe aus ihrer Stimme zu verbannen. Julius war mit Härte nicht beizukommen. «Weil ich möchte, dass du das hier liest.» Eigentlich hatte sie noch warten wollen, aber nun zog Blanche den Grund ihres Besuchs aus der Rocktasche.

Sofort wurde Julius unruhig. «Was ist das?»

«Der Brief von Vater.»

«Ich habe John schon gesagt, es interessiert mich nicht.»

«Natürlich interessiert es dich, verdammt noch mal!»

Perplex hielt ihr Bruder inne.

«Es interessiert dich sogar sehr, Julius», sagte sie nachdrücklich. «Es ist die erste Nachricht von unserem todkranken Vater. Wenn ich wirklich annehmen müsste, dass sein Brief dich nicht kümmert, müsste ich sofort wieder abreisen. Ich könnte keine Minute mit jemandem in einem Haus verbringen, der so kalt ist.»

Erst bewegte er sich nicht, doch sie konnte die widerstreitenden Emotionen in seiner Miene sehen. Schließlich streckte er die Hand aus.

Blanche gab ihm den Brief. «Lies ihn vor.»

«Nein danke.»

«Lies ihn vor!», rief sie, und er hob die Hände, sah sie irritiert an.

«Na schön. Ist ja gut. Jetzt beruhige dich wieder!»

Mit vor Zorn zusammengezogener Stirn faltete er das Papier auseinander. Es dauerte einen Moment, bis er stockend zu lesen begann.

Meine Lieben,

verzeiht die lange Zeit der Stille. Ich habe sie gebraucht, um mich in meinem neuen Leben zurechtzufinden. Inzwischen werdet sicherlich auch Ihr Euch mit der neuen Situation arrangiert haben. Es war ein Schock, das ist mir bewusst. Auch für mich kam alles vollkommen unerwartet. Aber ich hatte natürlich ein wenig länger Zeit als Ihr, mich auf meine Abreise vorzubereiten.

Denkt Euch nicht, ich wäre in einem Leprosorium, wie man es aus alten Büchern kennt. Hier ist es anders, als man es sich vorstellt. Es geht mir gut. Ich habe ein kleines Zimmer mit Blick auf den Garten, das Essen ist passabel, wenn auch nicht ganz nach Hamburger Manier. Mein geliebter Kaffee fehlt mir sehr, er schmeckt doch anders, wenn man nicht selbst brühen kann. Und Ihr fehlt mir natürlich. Die Tage sind geregelt, viel tun kann ich aber nicht. Ich spiele mit dem Gedanken, ein Buch zu schreiben. Solange ich noch einen Stift halten kann, scheint mir das eine gute Art der Beschäftigung.

Ich denke immer an Euch. An meinen Teich, an die Vögel im Garten. Ich wünsche, dass es Euch ohne mich so gut geht wie möglich. Gleichzeitig wünsche ich, dass Ihr mich ein wenig vermisst. Bitte verzeiht, wenn das selbstsüchtig ist.

Ich werde mich bald wieder melden.

«Seine Schrift sieht anders aus.» Julius starrte auf die Buchstaben. Seine Miene hatte sich verändert, war weicher geworden, offener.

Es löste ein hoffnungsvolles Pochen in ihrer Brust aus. Blanche nickte. «Wir haben es auch bemerkt.»

Einen Moment war es still, während beide darüber nachdachten, was das bedeuten mochte.

«Mutter ist furchtbar durcheinander.» Sie nahm sein Glas vom Tisch und trank einen Schluck. Das scharfe Brennen im Hals tat gut. «Sie versteht nicht, warum sie ihn nicht sehen kann, wo er doch lebt und Briefe schreibt. Schließlich haben wir vorher auch zusammengewohnt, und nichts ist geschehen. Sie hat noch nicht wirklich begriffen, dass es für immer ist. Ich wohl auch nicht.» Blanche brach ab. Wenn sie sich jetzt nicht zusammenriss, würde sie anfangen zu weinen. «Ich glaube immer noch jeden Tag, dass er zurückkommt.» Mit zwei kleinen Schlucken leerte sie das Glas.

Wortlos stand ihr Bruder auf, ging zum Schrank und schenkte nach. «Kein Wort über die Bank, die Brauerei. Sein Leben lang gibt es nichts Wichtigeres, und plötzlich ist ihm das alles egal?», knurrte er.

Sie sah ihm genau an, wie sehr der Brief ihn berührt hatte, doch natürlich konnte er es nicht zeigen. «Er wird sich denken, dass ihr zurechtkommt. Schließlich weiß er, wozu ihr zwei fähig seid.» Sie lächelte, nicht ohne Bitterkeit. «Wenn John und du euch zusammentun würdet, könntet ihr die Welt regieren. Bevor du versucht hast, Vaters Vermögen hinter seinem Rücken zu veruntreuen und in die Rüstungsindustrie zu stecken, hattest du die Bank schließlich bestens im Griff.» Sie war der einzige Mensch auf der Welt, der so etwas zu ihm sagen konnte, ohne dass es Konsequenzen gab.

Julius verzog keine Miene. «Ich hatte sie auch dann im Griff. Das Problem war nur, dass Vater zur falschen Zeit am falschen Ort aufgetaucht ist und alles vermasselt hat.»

«So kann man es wohl auch sehen.» Blanche lehnte sich zurück, zuckte vor Schmerz zusammen, richtete sich wieder auf. «Ihr habt eben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie die Zukunft gestaltet sein sollte.»

«Das kannst du laut sagen.»

«Trotzdem stimmst du sicher zu, dass es nicht die beste Idee war, alles hinter seinem Rücken einzufädeln und …»

Julius hatte sich gerade erst wieder gesetzt, ruckartig fuhr er hoch, ging zum Fenster, starrte in den dunkler werdenden Himmel über dem Wald. Nach einer Weile fuhr er sich mit den Händen durch die blonden Haare, ging zum Kamin, warf ein Scheit hinein, obwohl das Feuer noch immer so hoch loderte, dass Blanche die Hitze auf den Wangen spürte. «Was hat John gesagt?», fragte er, immer noch kalt, immer noch abweisend. Aber sie kannte ihn zu gut. Der Eisklotz war dabei aufzutauen.

«Er hat gesagt, du sollst endlich nach Hause kommen und deine verdammte Arbeit machen.» Blanche lächelte, trank noch einen Schluck. «Und er hat Nachforschungen angestellt. Es gibt in Deutschland nur wenige Orte, an denen Vater sich aufhalten könnte. Er hat allen geschrieben. Jetzt heißt es abwarten. Vielleicht verrät er ja irgendwann selbst, wo er steckt. Ich sehe es wie Mutter, es gibt keinen Grund, warum wir ihn nicht besuchen sollten, wenn wir vorsichtig sind.»

Julius schloss einen Moment die Augen. Er setzte sich wieder, rieb sich über das Gesicht. Er sah müde aus. Älter.

«Also!» Blanche fasste mit einer Hand sein Knie und drückte es. «Kann ich John morgen anrufen und ihm sagen, dass diese Farce hier beendet ist und ihr zurückkommt?» Angespannt musterte sie sein verkniffenes Gesicht. Sie wusste genau, was sie den Worten noch hinzufügen musste, damit sie wirkten: «Wir brauchen dich in Hamburg, Julius.»

Es dauerte. Sie sah, wie er innerlich kämpfte, mit seinem Stolz, seiner Scham, all den unsichtbaren Hindernissen, die einer Lösung des Konflikts im Weg standen.

Aber schließlich nickte er. «Schön.» Er nahm ihr das Glas ab, leerte es in einem Zug, verzog das Gesicht, atmete tief ein. «Es ist wohl an der Zeit, dass John und ich uns an einen Tisch setzen und das Ganze klären.»

Marlies hatte die Tür einen Spalt geöffnet und war dort stehen geblieben, still wie eine Statue. Die beiden Geschwister waren so in ihr Gespräch vertieft, dass sie sie nicht wahrnahmen. Als Helene mit dem Kaffeetablett über den Gang heraneilte, hob sie die Hand. Erstarrt hielt das Mädchen mitten in der Bewegung inne.

Er hatte also einfach entschieden, dass sie zurückgehen würden. Sie wurde natürlich nicht gefragt. Sie wurde nie gefragt.

Mit einer Mischung aus Neid und Abneigung musterte Marlies ihre Schwägerin. Keine Stunde war sie hier, und schon schien Julius wie verwandelt. Und das alles erreichte sie elegant, schön, gut gelaunt. Sie bewegte sich wie eine Kaiserin, jede Geste saß, und dabei sprühte sie nur so vor Charme. Marlies fragte sich, wie es sich anfühlen musste, so perfekt zu sein. Aber Blanche hatte ja auch einen Mann, der den Boden anbetete, auf dem sie ging, und der ihr jeden Wunsch von den Augen ablas. Sogar die Domestiken liebten sie, ihr war nicht entgangen, wie Helene Blanche begrüßt hatte. Mit Marlies hatte das Mädchen noch nie so warm gesprochen, sie nie so angelächelt, wie sie Blanche vorhin angelächelt hatte.

Während sie Julius und Blanche zusah, wie sie in ihrer geschwisterlichen Vertrautheit jede Maske fallen ließen, wurde ihr mit einem Mal klar, was sie zu tun hatte. Blanche war der Schlüssel. Ihre Brüder vergötterten sie. Niemand kannte Julius und John so gut, bei niemandem sonst waren sie so offen und verletzlich. Wenn sie etwas erreichen wollte, musste sie es über Blanche versuchen.

Mit einem aufgesetzten Lächeln öffnete Marlies die Tür und trat ins Zimmer, winkte Helene, die sich noch immer nicht gerührt hatte, deren Hände unter dem Gewicht des schweren Tabletts aber sichtlich zitterten. Sobald die beiden sie bemerkten, veränderte sich die Stimmung im Raum. Blanche lächelte steif, über Julius’ Gesicht legte sich wieder die undurchdringliche Maske, die sie so gut von ihm kannte. Marlies registrierte es ohne Überraschung. Was sie hingegen überraschte, war, dass es sie störte.

Dass sie überhaupt noch etwas fühlte.

«Wie geht es allen in Hamburg? Sei ehrlich.»

Es war der nächste Morgen. Der Teich im Garten der Tudor-Villa lag still und dunkelgrün im Nebel. Die kahlen Trauerweiden sahen aus, als knieten sie nieder, um erschöpft ins Wasser zu sinken. Es war eiskalt. Marlies und Blanche hatten die Hände in ihren Fellmuffen vergraben und die Pelzkragen bis zum Hals geschlossen, ihr Atem stieg in Dunstwolken vor ihren Gesichtern auf. Ein Rabe schrie über dem Wald.

«Oh, wo soll man da anfangen.» Blanche hätte gerne gesagt, dass ihre Rippe sie so sehr schmerzte, dass jeder Schritt eine Willensanstrengung war. Dass Gesa Tag für Tag wie eine bleiche Statue im Salon saß, sich manchmal stundenlang nicht bewegte. Dass John nur noch arbeitete und kaum noch sprach. Dass Evelyn immer dünner wurde. Dass es ihr manchmal schien, als läge ein Fluch über der Villa, der die Familie in seinen Klauen hielt. «Alles ist beim Alten. Es ist nicht leicht, aber es nützt ja nichts, wir müssen weitermachen.»

«Wie geht es Evelyn?»

«Sie fängt sich langsam. Die Hochzeitsvorbereitungen lenken sie ab.»

«Und John?»

«John geht es gut. Er kommt zurecht», antwortete sie leichthin, obwohl das nur zur Hälfte stimmte. John kam zurecht, aber gut ging es ihm nicht.

«Und die Hochzeit?»

«Die Planungen nehmen langsam Gestalt an. Ich bin so froh, dass wir nun ein Datum haben. Inzwischen mischt Mutter sich immer mehr ein. Das ist ein gutes Zeichen.»

Für eine Weile gingen sie schweigend nebeneinanderher, das Knirschen ihrer Schritte auf dem Kies das einzige Geräusch, das den stillen Morgen durchbrach.

«Sie wollen das also wirklich durchziehen?»

Marlies klang so seltsam, und Blanche runzelte die Stirn. «Nun, es scheint unziemlich, ich stimme dir zu. Aber Evelyns Eltern werden nicht zurückkommen, und Vaters Krankheit kann sich noch viele Jahre hinziehen. Durch sein plötzliches Abtreten und die Tatsache, dass John in die Geschäfte einsteigt, herrscht natürlich großes Misstrauen unter den Anlegern. Man kann es verstehen, schließlich geht es um unglaubliche Summen. Dass Julius nicht da ist, um sie zu beruhigen, macht die Sache nicht besser. Ich glaube, sie wollen einfach ein wenig Normalität herstellen. Sie wollen, dass das Leben weitergeht.»

«Davon spreche ich nicht.» Plötzlich blieb Marlies stehen. «Ich verstehe wirklich nicht, was du dir dabei gedacht hast, Blanche», sagte sie mit einem Mal so vorwurfsvoll, dass Blanche verblüfft auflachte.

«Wobei? Was meinst du, ich verstehe dich nicht.»

«Wie konntest du so dumm sein.» Marlies griff nach ihrem Arm. Mit einem unruhigen Blick zum Haus flüsterte sie: «Du hast ihm diese Frau direkt vor die Nase gesetzt. Sie wird die beiden auseinanderbringen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wenn sie dann bereits verheiratet sind … Der Skandal wird kaum zu überbieten sein. Noch einen Schlag wird die Familie nicht so leicht verkraften. Wenn du mich fragst, solltest du sie hinauswerfen, so schnell es geht.»

«Von wem redest du bitte?», rief sie, obwohl sie es natürlich schon ahnte. Aber sie wollte nicht wahrhaben, was Marlies da andeutete.

«Du weißt genau, von wem ich rede.» Die hellblauen Augen ihrer Schwägerin wirkten im Licht des Morgens beinahe weiß. «Ich rede von Christina.»

2

Alice öffnete die Augen und blickte an die Decke. Wie jeden Morgen brauchte sie einige Sekunden, um zu verstehen, wo sie sich befand.

Erleichtert stellte sie fest, dass es draußen bereits hell wurde. Die Tage konnte sie überstehen. Nicht enden wollende Aufgaben bestimmten den reibungslosen Ablauf des Haushaltes in der Reeven-Villa, alles war organisiert, alles hatte einen Platz, eine Zeit, eine verantwortliche Person. Nichts war dem Zufall überlassen. Nicht einmal ihre Pausen, für die genau festgelegt war, welche Reste vom Essen sie zu sich nehmen durfte und welche nicht, wo sie sich aufhielt und wie viel Kaffee sie für ihre eigenen Zwecke mahlen konnte. Tagsüber fokussierte Alice sich auf die nächste Aufgabe, erledigte sie, so gut sie konnte, versuchte, ihre Gedanken auszustellen. Nicht denken, befahl sie sich verbissen, wenn sie den Staubsauger über die dicken Perserteppiche bewegte. Nicht denken, wenn sie die Fußabstreifer ausklopfte, die Milchflaschen sterilisierte, die Kamine auskehrte und die Möbel polierte. Was sie eigentlich meinte, war: nicht fühlen.

Die Tage konnte sie überstehen. Es waren die Nächte, vor denen sie sich fürchtete. Die Arbeit in der Villa laugte sie so sehr aus, dass sie trotz allem schlief, sobald ihr Kopf das Kissen berührte, aber es war kein ruhiger Schlaf. In ihren Träumen suchte sie nach Rosa, sie lief durch die dunkle Stadt, rannte panisch durch Gassen und Kellergewölbe, durch leere Häuser und über verlassene Plätze. Sie hörte Rosa nach ihr rufen, aber nie bekam sie sie zu sehen oder zu fassen.

Die Weckuhr rasselte unter ihrem Kissen. Schnell griff Alice danach und stellte sie aus, bevor die Köchin aufwachte. Sie erhob sich lautlos. Ihre Augen tränten, und bei einem Blick in den kleinen Spiegel über der Waschschüssel sah sie, wie geschwollen sie waren. Aber wie könnte es auch anders sein. Sie war heute Nacht sicher hundert Kilometer gelaufen.

So leise sie konnte, wusch sie sich das Gesicht, putzte sich die Zähne und tupfte ein wenig Kaltcreme auf die Wangen, drehte die Haare im Nacken zu einer Schnecke, steckte sie fest, setzte die Haube auf.

Wurde von Alice zu Christina.

Auf Zehenspitzen ging sie zum Bett zurück und zog die Laken glatt – Gesa war unter den Angestellten berüchtigt für ihre unangekündigten Inspektionen. Schließlich holte sie ihre Zeichensachen unter dem Bett hervor und stahl sich aus dem Zimmer.

Die Küche lag im stillen Morgendämmer, es roch nach Brot und Gewürzen. Alice steckte Späne in die noch warme Glut im Ofen, blies hinein, bis es knisterte. Dann nahm sie das Tuch von Pollys Käfig. «Guten Morgen!»

Polly antwortete nicht wie sonst. Die Papageiendame saß bewegungslos auf ihrer Stange. Alice beugte sich zu ihr hinunter, beobachtete die wachsamen schwarzen Knopfaugen. Dann öffnete sie die Tür und ließ den Vogel auf ihre Hand klettern. «Geht es dir nicht gut heute?», fragte sie und strich über den grünen Kopf.

Polly begann, an ihren Knöcheln zu knabbern. «Rinen!», krächzte sie. «Rinen!»

«Es gibt im Frühjahr keine Mandarinen.» Alice lächelte entschuldigend. «Aber ich kann dir einen Apfel schneiden», bot sie an.

Schon zu dieser frühen Stunde fiel das erste Tageslicht in die Küche. Der Winter zog sich langsam zurück. Statt der Schwärze vor den Fenstern den Garten zu sehen, half Alice, etwas schneller aus ihren dunklen Träumen in den Tag zu finden. Sie streute Polly ein paar Körner auf die Fensterbank, schnitt ihr einen Apfel klein, obwohl sie sich zu dem Vorschlag nicht geäußert hatte. Sie öffnete die Hintertür, sammelte die Milchflaschen ein, nahm Eugens Zeitungen aus dem Kasten. Über der Wiese hing Nebel, es roch nach Gras und dem Wasser der Alster. Ein paar Möwen schrien über dem Feenteich. Am Vortag war es ungewöhnlich warm gewesen, und die Bediensteten hatten abends vergessen, die Liegestühle auf der Wasserveranda wieder einzuklappen. Bestimmt hatte Gesa es von ihren Fenstern aus gesehen und würde sie noch vor dem Frühstück über die Verfehlung informieren. Trotzdem, dieser Morgen war so ruhig und friedlich. So trügerisch schön. Sie fragte sich, ob sie jemals wieder glücklich sein würde.

In der Küche holte sie die Kaffeedose aus der Kammer, platzierte die Kanne auf dem Herd und stellte zwei Tassen bereit. Dann setzte sie sich an den Tisch. Rosa zu malen, fiel ihr gleichzeitig leicht und schwer. Leicht, weil sie kein Gesicht auf der Welt besser kannte als das ihrer Tochter. Schwer, weil sie es so sehr vermisste. Alice arbeitete schnell und konzentriert, erlaubte sich nicht, darüber nachzudenken, was sie gerade tat. Ihr Stift flog über das Papier, ihre Hände führten einfach aus. Nach wenigen Augenblicken war sie vollkommen versunken, hatte bereits vier Zeichnungen fertiggestellt, als ein vertrautes Gefühl sie aufblicken ließ.

John stand im Türrahmen. Mit nachdenklicher Miene schaute er auf sie herunter. Etwas in seinem Blick sagte ihr, dass er sie schon länger beobachtete.

Er lächelte kaum merklich, aber der nachdenkliche Ausdruck blieb. «Guten Morgen. Gibt es schon Kaffee? Ich muss heute früh in die Kanzlei, bevor ich zur Bank fahre.»

Sie nickte, stand sofort auf. «Natürlich, Herr Reeven. Es dauert nur einen Moment», antwortete sie laut. Wie immer, wenn sie diese förmliche Anrede benutzte, zuckte Ärger über sein Gesicht. Alice senkte die Stimme. «Ich dachte, du hast alle Fälle abgegeben», wisperte sie.

«So gut es ging», erwiderte er, ebenso leise, mit einem Blick Richtung Kammer. «Aber es gibt tausend Dinge zu besprechen, ich kann nicht einfach unkommentiert die Akten über den Schreibtisch schieben. An den Fällen hängen Schicksale. Ich muss …» Er stockte, als ihm klar wurde, wie sich das in Alice’ Ohren anhören musste.

«Ich weiß, was du meinst», beschwichtigte sie. Es schmerzte sie noch immer, dass er ihren Fall abgegeben hatte.

Er nickte dankbar. «Außerdem will ich mit Gregorio sprechen.»

Wie immer hier im Haus blieben sie etwas zu weit voneinander entfernt stehen. Es war der Abstand, den man einnahm, wenn man sich unbedingt berühren wollte, es aber nicht durfte.

«Gibt es Neuigkeiten?», fragte sie erschrocken.

Er schüttelte den Kopf. «Ich will nur, dass er mich auf den aktuellen Stand bringt.»

Alice hatte bisher erst einmal mit ihrem neuen Anwalt sprechen können, ihre Arbeitszeiten ließen es nicht zu, dass sie häufiger in die Stadt fuhr. Für den anstehenden Gerichtstermin hatte sie sich unter einem Vorwand einen freien Tag heraushandeln müssen, was ihr nur mit Blanches Hilfe gelungen war. Sie war John dankbar, dass er sich einbrachte, dass er sich weiter in der Verantwortung sah. Trotzdem verwirrte es sie.

Während sie den Kaffee eingoss, ging er zum Tisch, betrachtete die neuen Zeichnungen. «Unglaublich.» Er nahm eines der Bilder hoch. «Es sieht genau aus wie sie. Kann ich das schon mitnehmen?»

Alice nickte. «Ich bin eigentlich fertig.» Sie reichte ihm die Tasse.

«Danke. Du siehst müde aus.» Wieder musterte er ihr Gesicht.

«Ich bin müde», erwiderte sie nur.

Alice war auf die Nachricht hin, dass Henk Rosa weggegeben hatte, zusammengebrochen, hatte glühendes Fieber bekommen, tagelang in der Kammer hinter der Küche liegen müssen.

Sobald sie sich wieder einigermaßen auf den Beinen hatte halten können, war sie jede Nacht aus dem Haus geschlichen, um Rosa zu suchen. Mit offenen Augen hatte sie im Bett in der Kammer gelegen und gewartet, bis der Atem der Köchin im Bett neben ihr ruhig und gleichmäßig wurde. Dann war sie wie ein Schatten hinausgeglitten und ziellos durch die dunkle Stadt geirrt. Sie hatte keine Ahnung, wo Henk jetzt lebte. Die Wohnung war inzwischen an eine andere Familie vermietet. Gregorio stand zwar mit Henks Anwalt in Kontakt, aber das Recht war auf Henks Seite, er durfte bestimmen, wo Rosa sich aufhielt, und ohne richterliche Anweisung musste er es niemandem mitteilen. Sie konnten nicht viel mehr tun, als zu bitten. Und Bitten hatten Henk noch nie erweicht. Er hatte die Briefe, die Gregorio ihm über seinen Anwalt zustellen ließ, nicht einmal beantwortet.

Als Alice in einer Nacht zurück in die dunkle Küche geschlichen war, hatte John plötzlich vor ihr gestanden. «Was tust du?»

Sie war zu erstaunt gewesen, um zu reagieren. «Überwachst du mich?», zischte sie schließlich.

«Ich mache mir Sorgen», antwortete er mit einem ärgerlichen Stirnrunzeln.

«Ich weiß ja nicht einmal, wo er ist», sagte sie. Dabei hätte sie eigentlich lieber erwidert, dass es ihn nichts anging, wo sie war und was sie tat.

«Aber er weiß vielleicht, wo du bist. Ich traue ihm alles zu. Ich habe keine Minute Ruhe, wenn du nicht im Haus bist. Du riskierst alles!», flüsterte er. «Wenn meine Mutter herausfindet, dass du nachts hinausgehst, wird sie dich keinen Tag länger hier dulden. Willst du all das hier zerstören?»

Natürlich hatte er recht, sie brauchte diese Arbeit. Eine Anstellung bei einer Dame wie Gesa Reeven, bekannt und angesehen in ganz Hamburg, konnte vor Gericht den entscheidenden Unterschied machen. «Ich kann nicht einfach nichts tun!», verteidigte sie sich und versuchte, ihm auszuweichen.

Er hielt sie fest, sanft, aber unnachgiebig. «Was erhoffst du dir, Alice? Rosa ist ein Kind, wo auch immer sie sich befindet, sie wird nicht nachts durch die Gassen stolpern. Ich verstehe, dass es schwer ist für dich, aber das hier ist vollkommener Irrsinn. Du wirst irgendwann zusammenbrechen. Und was dann?» In seinem Ärger hatte er sie fast bis zur Wand gedrängt, und sie stieß ihn von sich.

«Du verstehst das nicht! Sie ist nicht deine Tochter, du weißt nicht, wie sich das anfühlt.» Sogar in der Dunkelheit hatte sie wahrgenommen, wie sehr ihn die Worte verletzten.

«Geh wieder ins Bett», hatte er geknurrt, sie losgelassen, sich umgedreht und war ohne ein weiteres Wort gegangen.

In der nächsten Nacht war der Schlüssel zur Hintertür nicht mehr an seinem Platz gewesen. Fassungslos vor Wut hatte Alice dagestanden, als sie merkte, dass er verschwunden war. Hatte ernsthaft überlegt, in sein Zimmer zu stürmen und ihn zur Rede zu stellen. Aber er hatte recht, sogar in ihrem Strudel aus Wut sah sie es ein. Sie konnte sich unmöglich weiter hinausstehlen und ihre Stellung riskieren. Die Richter würden einer alleinstehenden Frau ein Kind ohnehin nur zusprechen, wenn sie keine andere Möglichkeit sahen. Eine alleinstehende Frau ohne Arbeit jedoch hatte keine Chance. Und John setzte bereits Himmel und Hölle in Bewegung, um herauszufinden, wo Rosa war. Genau wie Jaris, der seine Anstellung als Stallmeister in der Holsten-Brauerei gekündigt hatte und all seine Zeit zwischen verschiedensten Gelegenheitsarbeiten aufwandte, um seine Nichte zu suchen. Doch Rosa konnte überall sein. Es gab nur einen Menschen in Hamburg, der ihnen hätte sagen können, wo sie sich befand.

Und der schwieg beharrlich.

Trotzdem war es die reine Qual, den ganzen Tag zu lächeln, höflich zu sein, keine Emotionen zu zeigen, zu funktionieren wie eine Maschine, obwohl ihr ganzes Leben auseinandergebrochen war. Die Bilder von Rosa zu malen, half ihr dabei, sich nicht vollkommen nutzlos zu fühlen.

John musterte sie schweigend aus schmalen Augen.

«Ich schlafe schlecht. Ich gehe nicht mehr hinaus!», fauchte sie unwillig, als sie seinen taxierenden Blick nicht mehr aushielt.

«Glaub mir», sagte er ruhig, «das weiß ich.»

Er kontrollierte sie also immer noch.

E