6,99 €

Mehr erfahren.

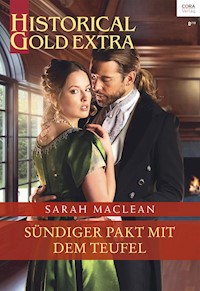

- Herausgeber: CORA Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Historical Gold Extra

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

Seit der Duke of Marwick einst ihre Liebe verriet und sie um ihr rechtmäßiges Erbe brachte, sinnt Grace auf Rache. Jetzt ist der Moment gekommen: Mit klopfendem Herzen steigt sie die Stufen zum geheimen Hinterzimmer ihres Etablissements hinauf, hinter dessen Tür der Duke verletzt im Bett liegt. Aber statt sich einen letzten Kampf mit ihm zu liefern, kann sie nicht widerstehen, als er sie wenig später mit einem hungrigen Kuss überrascht. Und beim Blick in seine um Vergebung flehenden braunen Augen fragt sie sich jäh: Ist er doch nicht so skrupellos wie gedacht? Oder lässt sie sich gerade erneut von ihm das Herz brechen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 548

Ähnliche

IMPRESSUM

HISTORICAL erscheint in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg

© 2020 by Sarah Trabucchi Originaltitel: „Daring and the Duke“ erschienen bei: Avon Books, an imprint of HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.

© Deutsche Erstausgabe in der Reihe HISTORICAL, Band 136 12/2021 Übersetzung: Nina Hawranke

Abbildungen: Harlequin Books S.A., alle Rechte vorbehalten

Veröffentlicht im ePub Format in 12/2021 – die elektronische Ausgabe stimmt mit der Printversion überein.

E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 9783751502399

Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten. CORA-Romane dürfen nicht verliehen oder zum gewerbsmäßigen Umtausch verwendet werden. Sämtliche Personen dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.

Weitere Roman-Reihen im CORA Verlag:BACCARA, BIANCA, JULIA, ROMANA, TIFFANY

Alles über Roman-Neuheiten, Spar-Aktionen, Lesetipps und Gutscheine erhalten Sie in unserem CORA-Shop www.cora.de

Werden Sie Fan vom CORA Verlag auf Facebook.

1. KAPITEL

Burghsey House

Stammsitz des Herzogtums Marwick

Vergangenheit

Auf der ganzen Welt gab es nichts, das seinem Lachen gleichkam.

Es spielte keine Rolle, dass sie nicht für die ganze Menschheit sprechen konnte. Sie hatte sich nie weit von dem riesigen Herrenhaus entfernt, das versteckt in der Provinz von Essex lag, zwei Tagesmärsche nordöstlich von London, umgeben von weitläufigen grünen Hügeln, die sich zum Herbst hin in Weizen kleideten.

Es spielte keine Rolle, dass sie weder die Geräusche der Großstadt noch den Duft des Ozeans kannte. Oder dass sie nie eine andere Sprache als Englisch gehört, nie ein Theaterstück gesehen und nie einem Orchester gelauscht hatte.

Es spielte keine Rolle, dass sich ihre Welt auf dreitausend Morgen fruchtbaren Landes beschränkte, das sich seiner flauschigen Schafe und seiner riesigen Heuhocken rühmte. Und seiner Menschen, mit denen sie nicht sprechen durfte – für die sie buchstäblich unsichtbar war, weil sie ein Geheimnis darstellte, das es um jeden Preis zu hüten galt.

Ein Mädchen, als Erbe des Herzogtums Marwick getauft. In prächtige Spitze gehüllt, die einer langen Ahnenreihe von Dukes vorbehalten gewesen war. Mit Ölen gesalbt, die nur für den privilegiertesten Bewohner von Burghsey House gedacht waren. Vor Gott hatte das Mädchen einen Knabennamen und einen Titel erhalten, noch ehe sein Vater Dienerschaft und Priester für Stillschweigen und falsche Dokumente bestochen hatte. Noch ehe er den Plan geschmiedet hatte, die uneheliche Tochter seiner Duchess durch einen seiner eigenen unehelichen Söhne zu ersetzen, am selben Tag geboren – doch nicht etwa von der Duchess. Diese Söhne, sein einziger Weg, das herzogliche Vermächtnis zu bewahren … durch Diebstahl.

Wodurch dem nutzlosen Mädchen, dem greinenden Säugling in den Armen des Kindermädchens, ein bloßes Schattendasein vergönnt war, geprägt von der quälenden Einsamkeit einer Welt, die so groß und doch so klein war.

Und dann, vor einem Jahr, war er gekommen. Zwölf Jahre alt und voller Feuer und Kraft und der Welt dort draußen. Hochgewachsen und schlank und bereits jetzt gewieft und durchtrieben und zudem das Schönste, was sie je gesehen hatte. Blondes Haar, das zu lang war und ihm über die leuchtend bernsteinfarbenen Augen fiel, in denen tausend Geheimnisse verborgen lagen. Ein Lachen, leise und kaum je zu vernehmen – so selten gar, dass es wie ein Geschenk anmutete, wenn es ertönte.

Nein, auf der ganzen Welt gab es nichts, was seinem Lachen gleichkam. Das wusste sie, auch wenn diese Welt ihr so fern war, dass sie nicht einmal zu sagen vermochte, wo sie begann.

Er schon.

Er liebte es, ihr davon zu erzählen. Und ebendas tat er an diesem Nachmittag. Es war einer jener kostbaren gestohlenen Momente, in denen der Duke nicht damit beschäftigt war, sie gegeneinander auszuspielen oder zu manipulieren – ein gestohlener Tag vor einer Nacht, in der der Mann, der ihrer aller Zukunft in der Hand hatte, seine drei Söhne neuerlich malträtieren mochte. Nun jedoch, an diesem friedvollen Nachmittag, während der Duke in London weilte und tat, was immer Dukes tun, genossen die vier ihr Glück dort, wo sie es am ausgiebigsten genießen konnten – draußen, inmitten der wilden, hügeligen Landschaft des Anwesens.

Ihr selbst war die Gegend im Westen am liebsten, weit genug vom Herrenhaus entfernt, dass man es hätte vergessen können, ehe man sich seiner wieder entsann. Dort stand ein prachtvoller Hain, der bis in den Himmel zu ragen schien, und daran entlang strömte ein Flüsschen. Eher ein Bach denn ein Fluss, wenn sie ehrlich war. Er hatte ihr stunden-, tage-, wochenlang mit seinem Plätschern Gesellschaft geleistet, als sie jünger gewesen war und sich mit niemandem außer dem Wasser hatte unterhalten können.

Doch hier und jetzt war sie nicht einsam. Sie lag unter den Bäumen, lag rücklings auf dem mit Sonnenlicht gesprenkelten Boden – wo sie nach dem Wettrennen querfeldein niedergesunken war. Tief atmete sie die Luft ein, die mit dem Duft von wildem Thymian geschwängert war.

Er saß neben ihr, Hüfte an Hüfte, einander gegenüber. Auch er keuchte, seine Brust hob und senkte sich, während er sie ansah. Seine Beine, die nicht aufhören wollten zu wachsen, hatte er neben ihrem Kopf ausgestreckt. „Wieso kommen wir immer hierher?“

„Es gefällt mir hier“, erwiderte sie schlicht und hob das Gesicht der Sonne entgegen. Ihr trommelnder Herzschlag beruhigte sich, während sie durch die Baumkronen hindurch zum Himmel emporblickte, der mit ihr Verstecken spielte. „Und es würde dir ebenfalls gefallen, wenn du nicht ständig so ernst wärst.“

Prompt wurde die Atmosphäre im Idyll bleiern, als sich die Wahrheit hereinschlich – das Wissen, dass sie keine gewöhnlichen Kinder waren, dreizehn und unbedarft. Nur durch Vorsicht überlebten sie. Nur durch Ernsthaftigkeit.

Aber daran wollte sie jetzt nicht denken, während die letzten Sommerschmetterlinge über ihr in den Sonnenstrahlen tanzten und diesen Ort mit einer Magie erfüllten, die das Schlimmste von hier fernhielt. Daher wechselte sie das Thema.

„Erzähl mir davon.“

Er fragte nicht, wovon. Das war unnötig. „Schon wieder?“

„Schon wieder.“

Er drehte sich um, und sie zog ihre Röcke beiseite, damit er sich neben ihr ausstrecken konnte, so wie Dutzende Male zuvor. Hunderte Male. Als er auf dem Rücken lag, die Hände hinter dem Kopf verschränkt, sprach er zu dem grünen Baldachin. „Dort ist es niemals still.“

„Wegen der Wagen auf den Pflastersteinen.“

Er nickte. „Die Holzräder machen Lärm, aber es ist nicht nur das, sondern auch das Grölen aus den Wirtshäusern und die Schreie der Straßenhändler. Das Bellen der Hunde in den Lagerhäusern. Die Straßenschlägereien. Oft habe ich vom Dach des Hauses aus, in dem ich gewohnt habe, auf die Kämpfer gewettet.“

„Deshalb kämpfst du so gut.“

Er hob eine Schulter, die Andeutung eines Achselzuckens. „Ich habe geglaubt, es wäre die beste Möglichkeit, meiner Mutter zu helfen. Bis …“

Er verstummte, doch sie wusste, wie der Satz endete. Bis seine Mutter erkrankt war und der Duke ihn, der alles für sie getan hätte, mit Titel und Vermögen geködert hatte. Sie wandte sich ihm zu und sah ihn an. Sein Gesicht wirkte angespannt. Er starrte zum Himmel hinauf, die Zähne zusammengebissen.

„Erzähl mir vom Fluchen“, drängte sie ihn.

Er stieß ein leises, überraschtes Lachen aus. „Fluchen ist ein Sturzbach an schmutzigen Ausdrücken. Dieser Teil gefällt dir besonders.“

„Ich hatte keine Ahnung davon, bevor ich euch dreien begegnet bin.“ Drei Jungen, die, ebenfalls einem Sturzbach gleich, über ihr Leben hereingebrochen waren, rau und chaotisch und unflätig und wunderbar.

„Vor Devil, meinst du.“

Devil, auf den Namen Devon getauft, war einer seiner beiden Halbbrüder. Er war in einem Waisenhaus für Knaben aufgewachsen, was seine Ausdrucksweise bewies. „Er hat sich als höchst nützlich erwiesen.“

„Ja. Zurück zum Fluchen. Vor allem am Hafen wird geflucht. Niemand flucht wie ein Seemann.“

„Verrate mir den schlimmsten Fluch, den du kennst.“

Er sah sie spitzbübisch an. „Nein.“

Sie würde später einfach Devil fragen. „Erzähl mir vom Regen.“

„Wir sprechen von London. Dort regnet es immer.“

Sie knuffte ihn mit der Schulter. „Erzähl mir vom Schönen am Regen.“

Er lächelte, und sie erwiderte sein Lächeln. Sie liebte es, wie geduldig er ihre Fragen beantwortete. „Der Regen lässt die gepflasterten Straßen wie poliert glänzen.“

„Und nachts verwandelt er sie in Gold, wegen des Lichts der Wirthäuser“, ergänzte sie.

„Nicht nur der Wirtshäuser. Auch der Theater in der Drury Lane. Und der Lampen, die vor den Bordellen hängen.“ Bordellen wie dem, in dem seine Mutter gelandet war, nachdem der Duke sie fallen gelassen hatte. Weil sie beschlossen hatte, seinen Sohn auszutragen. Und wo jener Sohn zur Welt gekommen war.

„Um die Dunkelheit in Schach zu halten“, sagte sie leise.

„Die Dunkelheit ist gar nicht so schlecht“, entgegnete er. „Schlecht ist nur, was die Menschen in ihr alles gezwungen sind zu tun, um das, was sie brauchen, zu bekommen.“

„Und bekommen sie es? Das, was sie brauchen?“

„Nein. Sie bekommen nicht, was sie brauchen, und auch nicht, was sie verdienen.“ Kurz schwieg er, ehe er hinauf zu den Baumkronen flüsterte, als wären sie tatsächlich von Magie durchdrungen: „Aber all das werden wir ändern.“

Das „wir“ entging ihr nicht. Nicht bloß er. Sie alle. Sie alle vier, die sie einen Pakt geschlossen hatten, als die Jungen für diesen aberwitzigen Wettstreit hergebracht worden waren – wer immer den Sieg davontrüge, würde die anderen beschützen. Und anschließend würden sie von diesem Ort fliehen, an dem sie alle in einem Kampf gefangen waren. Einem Kampf, der mit Verstand und Waffen ausgefochten wurde, um dem alternden Vater der Jungen zu geben, was er wollte: einen Erben, des Herzogtums würdig.

„Wenn du Duke bist“, wisperte sie.

Er schaute sie an. „Wenn einer von uns Duke ist.“

Sie schüttelte den Kopf und begegnete dem Blick seiner glänzenden Bernsteinaugen, die denen seiner Brüder, denen seines Vaters so sehr ähnelten. „Du wirst gewinnen.“

Lange sah er sie an, bevor er fragte: „Woher willst du das wissen?“

Sie presste die Lippen aufeinander. „Ich weiß es einfach.“ Die durchtriebenen Herausforderungen des alten Dukes wurden von Tag zu Tag ausgefeilter. Devil machte seinem teuflischen Namen alle Ehre und wurde zu sehr von Feuer und Wut beherrscht. Und Whit – er war zu klein. Zu gutmütig.

„Und wenn ich das nicht will?“

Welch absurde Vorstellung. „Natürlich willst du das.“

„Der Titel sollte dir gehören.“

Ein leises, hartes Lachen entschlüpfte ihr. „Mädchen werden nicht Duke.“

„Und dennoch bist du die Erbin.“

Nein, das war sie nicht. Das konnte sie nicht sein. Sie war das Resultat einer außerehelichen Affäre ihrer Mutter, eines gewagten Spiels mit dem Ziel, dem Scheusal von Gatten einen Bastarderben unterzuschieben und die ihm teure Ahnenreihe zu beflecken – das Einzige, das für ihn von Bedeutung war. Doch statt eines Jungen hatte die Duchess ein Mädchen geboren, das kein Erbe war, sondern lediglich ein Platzhalter. Ein Lesezeichen in einer uralten Ausgabe von Burke’s Peerage. Und sie alle wussten das.

Sie überging seine Worte. „Das spielt keine Rolle.“

Das tat es tatsächlich nicht. Ewan würde gewinnen. Er würde Duke werden. Und dadurch würde sich alles ändern.

Lange musterte er sie. „Wenn ich Duke bin, also.“ Er flüsterte die Worte, als wären sie alle verflucht, sollte er sie voller Überzeugung aussprechen. „Wenn ich Duke bin, werde ich uns alle beschützen. Uns und den Garden. Ich werde ihm sein Geld nehmen. Seine Macht. Seinen Namen. Und ich werde fortgehen und niemals zurückblicken.“ Das Gesagte hing in der Luft und hallte nach. Er berichtigte sich. „Nicht seinen Namen“, raunte er. „Deinen.“

Robert Matthew Carrick, Earl Sumner, Erbe des Herzogtums Marwick.

Sie ignorierte die Regung, die in ihr aufstieg, und sprach betont heiter. „Nimm ruhig auch den Namen. Er ist so gut wie neu. Ich habe ihn nie benutzt.“ Sie mochte als Erbe getauft worden sein, doch sie hatte kein Anrecht auf den Namen.

Im Laufe ihrer Jahre als Niemand war sie als „Mädchen“, „das Mädchen“ oder „junge Dame“ bezeichnet worden. Als sie acht gewesen war, hatte es kurz ein Hausmädchen gegeben, von dem sie „Liebling“ genannt worden war, und das hatte ihr gefallen. Doch das Hausmädchen war nach wenigen Monaten gegangen, und danach war sie erneut ein Niemand gewesen.

Bis sie gekommen waren – drei Jungen, die ihr Beachtung geschenkt hatten. Vor allem dieser Junge, der sie nicht nur beachtete, sondern auch verstand. Und sie hatten ihr hundert verschiedene Namen gegeben, „Flink“, weil sie pfeilschnell über die Felder schoss, und „Fuchs“ wegen ihres flammend roten Haars, und „Furie“, weil sie vor Wut auf den Vater der Jungen schier schäumte. Und sie hörte auf sie alle, wohl wissend, dass keiner davon ihr richtiger war. Doch das war ihr gleich, als die Jungen erst da waren, denn vielleicht genügten diese Namen.

Dank ihnen war sie kein Niemand mehr.

„Tut mir leid“, sagte er leise. Es war ihm ernst.

Für ihn war sie jemand.

Einen Herzschlag lang verharrten sie so, sahen einander in die Augen, umfangen von der Wahrheit. Schließlich räusperte er sich, wandte den Blick ab und kappte damit das Band. Er wälzte sich auf den Rücken und starrte abermals zu den Bäumen empor. „Wie dem auch sei, meine Mutter hat immer gesagt, dass sie den Regen liebt, denn nur, wenn es regnet, würde man Juwelen in Covent Garden sehen können.“

„Versprich mir, dass du mich mitnimmst, wenn du fortgehst“, sagte sie, nachdem sie ein Weilchen geschwiegen hatten.

Er presste die Lippen zu einem entschlossenen Strich zusammen. Das Versprechen stand ihm ins Gesicht geschrieben, das älter wirkte, als es sein sollte. Er nickte knapp. Nachdrücklich. Entschieden. „Und ich werde dafür sorgen, dass du Juwelen bekommst.“

Auch sie drehte sich im Gras auf den Rücken, wodurch ihre Röcke in Unordnung gerieten. „Das will ich dir auch raten“, neckte sie ihn. „Und Goldfaden für all meine Kleider.“

„Dir sollen die Spulen nie ausgehen.“

„Ja, bitte. Und eine Zofe, die sich aufs Frisieren versteht.“

„Für ein Landmädchen bist du ziemlich anspruchsvoll“, meinte er spöttisch.

Sie schenkte ihm ein strahlendes Lächeln. „Ich hatte mein Leben lang Zeit, an meinen Ansprüchen zu feilen.“

„Glaubst du, du bist bereit für London, Landmädchen?“

Ihr Lächeln wich einem gespielten Stirnrunzeln. „Ich glaube, ich werde bestens zurechtkommen, Stadtjunge.“

Er lachte, und der seltene Laut erfüllte die Luft um sie herum und wärmte sie. Und in diesem Moment geschah etwas. Etwas, das seltsam und verstörend und wundervoll und bizarr war. Jener Laut, der auf der Welt ohnegleichen war, löste etwas in ihr.

Plötzlich konnte sie den Jungen neben sich spüren. Nicht nur seine Wärme an der Seite, an der sie einander von der Schulter bis zur Hüfte berührten. Nicht nur seinen Ellbogen neben ihrem Ohr. Nicht nur seine Finger, mit denen er ihr ein Blatt aus den Locken zupfte. Alles an ihm. Das gleichmäßige An- und Abschwellen seines Atems. Seine selbstsichere Reglosigkeit. Und dieses Lachen … seinLachen.

„Was immer geschieht, versprich mir, dass du mich nicht vergessen wirst“, bat sie leise.

„Ich werde dich gar nicht vergessen können. Wir werden zusammen sein.“

Sie schüttelte den Kopf. „Menschen verschwinden.“

Er runzelte die Stirn, und sie hörte die Vehemenz in seinen Worten, als er beteuerte: „Ich vergesse dich nicht. Niemals.“

Sie nickte, fügte aber hinzu: „Manchmal hat man keine Wahl. Manchmal werden Menschen einfach …“

Sein Blick wurde weich, als er die Anspielung auf ihre Mutter aus dem unvollendeten Satz heraushörte und begriff. Er drehte sich um, sodass sie einander zugewandt waren, beide die Wange auf den angewinkelten Arm gebettet, einander nah genug für Geheimnisse. „Sie wäre geblieben, hätte sie gekonnt“, sagte er fest.

„Das weißt du nicht“, flüsterte sie und hasste das Brennen in den Augen, das die Worte verursachten. „Ich wurde geboren, und sie ist gestorben und hat mich mit einem Mann allein gelassen, der nicht mein Vater ist und der mir einen Namen gegeben hat, der nicht der meine ist. Ich werde nie erfahren, was gewesen wäre, hätte sie überlebt. Ich werde nie erfahren, ob …“

Er wartete. Geduldig wie stets, als wäre er bereit, ihr zuliebe ein Leben lang zu warten.

„Ich werde nie erfahren, ob sie mich geliebt hätte.“

„Sie hätte dich geliebt.“ Die Antwort kam prompt.

Kopfschüttelnd schloss sie die Augen. Zu gern hätte sie ihm geglaubt. „Nicht einmal einen Namen hat sie mir hinterlassen.“

„Das hätte sie. Sie hätte dir einen Namen gegeben, und zwar einen wunderschönen.“

Die Gewissheit in seinen Worten ließ sie aufschauen. Sie öffnete die Augen und begegnete seinem Blick, unverwandt auf sie gerichtet. „Also nicht Robert?“

Er lächelte nicht. Lachte nicht. „Sie hätte dir einen Namen gegeben, der widerspiegelt, was du bist und was du verdienst. Sie hätte dir den Titel gegeben.“

Ihr dämmerte, was er meinte.

Leise fuhr er fort: „So, wie ich es täte.“

Alles schien zu erstarren. Das Rascheln der Blätter in den Baumkronen, die Rufe seiner Brüder unten am Bach, das langsame Dahinkriechen des Nachmittags. In diesem Moment wusste sie, dass er ihr ein Geschenk darreichen würde, wie sie es sich nie hätte träumen lassen.

Sie lächelte ihn an, während ihr das Herz in der Brust pochte. „Sag ihn mir.“

Sie wollte den Namen auf seinen Lippen, in seiner Stimme, in ihren Ohren. Sie wollte ihn von ihm hören, obwohl sie wusste, dass es ihr danach noch weniger möglich sein würde, diesen Jungen zu vergessen. Selbst nachdem er sie verlassen haben würde.

Er nannte ihn ihr.

„Grace.“

2. KAPITEL

London

Herbst 1837

Auf Dahlia!“

Tosender Jubel erhob sich im größten Salon der Shelton Street 72 – einem Nobelclub, der das bestgehütete Geheimnis unter Londons elegantesten, mondänsten, skandalösesten Frauen darstellte. Geschlossen wandten sich die Menschen der Inhaberin zu, um ihr zuzuprosten.

Die Frau, die als Dahlia bekannt war, verharrte am Fuße der Haupttreppe und ließ den Blick über den weitläufigen Raum schweifen, in dem sich trotz der frühen Abendstunde Clubmitglieder und Gäste drängten. Sie bedachte die Versammelten mit einem strahlenden Lächeln. „Trinkt, meine Lieben, vor euch liegt eine unvergessliche Nacht.“

„Oder eine, die wir vergessen wollen!“, tönte es übermütig vom anderen Ende des Raums zurück. Dahlia erkannte die Stimme sofort. Sie gehörte einer von Londons fröhlichsten Witwen – einer Marchioness, welche die Shelton Street 72 von Anfang an beehrt hatte und dieses Haus mehr liebte als ihr eigenes. Denn hier wurde einer lebenslustigen Marchioness die Privatsphäre geboten, die sie am Grosvenor Square entbehrte. Auch ihre Liebhaber kamen in den Genuss dieser Verschwiegenheit.

Die maskierte Menge lachte unisono, und Dahlia war gerade so lange von der allgemeinen Aufmerksamkeit befreit, dass sich ihr weiblicher Leutnant Zeva an ihre Seite stehlen konnte. Die hochgewachsene, gertenschlanke, dunkelhaarige Schönheit war seit den ersten Tagen des Clubs bei ihr und kümmerte sich um die Belange der Kundschaft – indem sie sicherstellte, dass deren Wünsche hier Erfüllung fanden.

„Schon voll“, bemerkte Zeva.

Dahlia warf einen Blick auf die Uhr an ihrer Taille. „Und es wird voller.“

Es war noch früh, kurz nach elf. Ein Gutteil Londons würde sich erst jetzt von all den langweiligen Dinnerabenden und Tanzveranstaltungen absentieren können, Migräne oder eine angegriffene Verfassung vorschützend. Dahlia verzog spöttisch den Mund angesichts des Gedankens, dass die Clubmitglieder ausgerechnet die vermeintlichen Schwächen des zarten Geschlechts nutzten, um die Begierden ausleben zu können, von denen die Gesellschaft nichts ahnte.

Sie simulierten diese Schwächen und spielten ihre Rolle – derweil sie ihren Kutscher zur Hintertür ihres Domizils beorderten; derweil sie ihre ehrbare Garderobe gegen eine aufreizendere tauschten; derweil sie die Maske abstreiften, die sie in ihrer Welt trugen, um eine andere Maske, einen anderen Namen anzulegen und exotischeren Gelüsten zu frönen – was immer sie wollten, fernab von Mayfair.

Bald würden sie eintreffen, bis es in der Shelton Street 72 brechend voll sein würde, und das auskosten, was der Club rund ums Jahr allnächtlich bot – Geselligkeit, Sinnesfreuden und Selbstbestimmung. Vor allem aber das, was an jedem dritten Donnerstag des Monats stattfand. Eine Veranstaltung, zu der Frauen aus London und der ganzen Welt eingeladen waren, ihre innigsten Sehnsüchte auszuloten.

Das regelmäßig stattfindende Ereignis – nur als „Dominion“, Herrschaft, bekannt – war teils Maskenball, teils wilde Orgie und teils Kasinobetrieb und unterlag strengster Diskretion. Es sollte den Clubmitgliedern und deren vertrauenswürdigen Begleitern einen Abend bieten, der ganz auf ihr Vergnügen ausgerichtet war … worin auch immer dieses bestand.

„Dominion“ diente einem einzigen Zweck: der Damenwahl.

Nichts lag Dahlia mehr am Herzen, als dafür zu sorgen, dass Frauen auf ihre Kosten kamen. Das zarte Geschlecht wurde in dieser Hinsicht alles andere als gerecht behandelt, und ihr Club war gegründet worden, um dies zu ändern.

Seit sie vor zwanzig Jahren nach London gekommen war, hatte sie auf vielerlei Weise Geld verdient. Sie hatte als Küchenmädchen in schummrigen Kaschemmen und feuchtkalten Theatern gearbeitet, hatte in Pastetenläden Fleisch gehackt, hatte Metall zu Löffeln geformt, und das alles für einen Hungerlohn. Bald war ihr klar geworden, dass sich reguläre Tagarbeit nicht auszahlte.

Das kam ihr entgegen, weil sie für Tagarbeit ohnehin nicht geschaffen war. Da sich ihr von Nachttöpfen und Fleischpasteten der Magen umdrehte und Schlosserarbeiten ihr die Handflächen zerfetzten, hatte sie sich als Blumenmädchen verdingt, um in aller Eile vor der Dunkelheit einen Korb voll rasch welkender Sträuße zu veräußern. Es hatte zwei Tage gedauert, ehe ein Straßenhändler auf dem Markt von Covent Garden ihr gutes Auge für Kunden bemerkt und ihr angeboten hatte, Obst zu verkaufen.

Das hatte sie eine knappe Woche lang getan, bis der Händler sie geohrfeigt hatte, weil ihr aus Versehen ein leuchtend roter Apfel ins Sägemehl gefallen war. Nachdem sie wieder auf die Füße gekommen war, hatte sie ihn ins Sägemehl geschickt und Fersengeld gegeben, drei Äpfel in ihren Röcken – die mehr als ihr Wochenlohn wert gewesen waren.

Doch das Erlebnis war so denkwürdig gewesen, dass einer der größten Kämpfer im Garden auf sie aufmerksam geworden war. Digger Knight war ständig auf der Suche nach hochgewachsenen Mädchen mit hübschem Gesicht und starken Fäusten gewesen. Brutale Schläger sind eine Sache, hatte er zu sagen gepflegt, aber die Schönen erobern das Publikum. Dahlia erwies sich als beides.

Sie hatte eine harte Schule durchlaufen.

Kämpfen war keine Tagarbeit. Es war Nachtarbeit und machte sich entsprechend bezahlt.

Sie verdiente gut. Und es lag ihr mehr – ihr, dem Mädchen ohne Herkunft, das voller Verrat und Zorn war. Der Schmerz der Hiebe machte ihr nichts aus, und schnell lernte sie, mit dem Schwindel am Morgen nach einem Kampf umzugehen … und Schläge kommen zu sehen und den gefährlicheren auszuweichen. Zurück blickte sie nie.

Also kehrte Dahlia Blumen und Obst den Rücken und veräußerte stattdessen ihre Fäuste, in regelkonformen Kämpfen ebenso wie in schmutzigen. Und sobald sie erkannt hatte, wie viel sie mit Letzteren verdienen konnte, verkaufte sie ihr Haar einem Perückenmacher in Mayfair, der den Garden als Großmarkt nutzte. Langes Haar bedeutete Schwäche … und war für ein Mädchen, das mit bloßen Fäusten kämpfte, schlecht fürs Geschäft.

Als kurzhaarige, langbeinige knapp Fünfzehnjährige war sie in den finstersten Winkeln von Covent Garden zur Legende geworden. Ein Mädchen von gertenschlanker, sehniger Gestalt und mit einer Schlagkraft, hart wie Eichenholz. Kein Mann wollte ihr in einer dunklen Gasse begegnen, schon gar nicht, wenn sie von ihren beiden Gefährten flankiert wurde, die mit einem jugendlichen, raubtierhaften Ungestüm kämpften und damit jedem Gegner zum Verhängnis wurden.

Gemeinsam scheffelten sie mit ihren Fäusten Geld und schufen sich ein Imperium, Dahlia und jene Jungen, die rasch zu Männern wurden – ihre Brüder in Herz und Seele, wenn schon nicht im Blute. Die „Bareknuckle Bastards“. Das Trio verkaufte seine Fäuste, bis das nicht länger nötig war … bis die drei unschlagbar waren. Unzerstörbar.

Königlich.

Erst nach ihren Geschäften mit Blumen, Äpfeln, Haaren und Kämpfen hatte Königin Dahlia ihr Schloss errichtet und ein Reich für sich beansprucht.

Und ihren Untertanen gewährte sie eine einzigartige grandiose Sache: die Möglichkeit zu wählen. Nicht die Wahl, die ihr einst zugestanden worden war – die zwischen mehreren Übeln –, sondern die, die Frauen Träume erfüllte. Die Fantasien und Gelüste verwirklichte.

Dahlia gab Frauen, was sie wollten.

Und „Dominion“ war ihr Triumph.

„Wie ich sehe, hast du dich dem Anlass gemäß gekleidet“, merkte Zeva an.

„Tatsächlich?“ Dahlia hob eine Braue. Das scharlachrote Korsett über der eng anliegenden schwarzen Hose umschmeichelte ihre üppigen Kurven unter dem langen, kunstvoll bestickten, in Schwarz und Gold gehaltenen Mantel, der mit prachtvoller goldfarbener Seide gefüttert war.

Röcke trug sie selten, da sie die Bewegungsfreiheit von Hosen während der Arbeit vorzog – zumal Hosen sie eindringlich daran gemahnten, wer sie war: Inhaberin eines der bestgehüteten Geheimnisse Londons sowie Königin von Covent Garden.

Ihr weiblicher Leutnant warf ihr einen Seitenblick zu. „Koketterie passt nicht zu dir. Ich weiß, wo du in den letzten vier Tagen gewesen bist. Und du hast nicht etwa Samt und Seide getragen.“

Am Rouletterad in der Nähe brach lauter Jubel los und bewahrte Dahlia vor einer Erwiderung. Sie wandte sich der Menschenmenge zu und betrachtete das breite, entzückte Lächeln einer maskierten Frau, deren Identität nur ihr als Inhaberin bekannt war. Die Frau zog Tomas, der an diesem Abend als ihr Begleiter fungierte, an sich und feierte ihren Sieg mit einem Kuss. Tomas ließ sie bereitwillig gewähren, und die Umarmung zeitigte Pfiffe und Gejohle.

Niemand hätte geglaubt, dass diese Frau in den Augen von Mayfair ein Ladenhüter und Mauerblümchen war, dem in Gegenwart von Männern die Stimme versagte. Masken verliehen grenzenlose Macht, sofern sie freiwillig getragen wurden.

„Läuft die Dame heiß?“, fragte Dahlia.

„Dritter Gewinn in Folge.“ Natürlich behielt Zeva alles im Auge. „Und Tomas wirkt nicht gerade kühlend auf sie.“

Dahlia lächelte verhalten. „Dir entgeht nichts.“

„Dafür bezahlst du mich nicht eben schlecht. Ich sehe alles, nicht zuletzt, wo du dich aufhältst.“

Dahlia schaute Zeva an, ihr Mädchen für alles und zugleich ihre Freundin. Leise sagte sie: „Nicht heute Nacht.“

Zeva wollte offenbar etwas entgegnen, schwieg jedoch. Stattdessen wies sie mit einem Wink auf das andere Ende des Raums, wo ein paar maskierte Frauen beisammenstanden und vertraulich diskutierten. „Die morgige Abstimmung wird scheitern.“

Bei den Frauen handelte es sich um aristokratische Gattinnen, von denen die meisten weit intelligenter waren als ihre Männer und mindestens ebenso qualifiziert (wenn nicht qualifizierter) für einen Sitz im Oberhaus. Dass ihnen die entsprechende Robe fehlte, hielt die Damen nicht davon ab, Gesetze zu erlassen, und das taten sie hier, in aller Abgeschiedenheit, unbemerkt von Mayfair.

Zufrieden drehte sich Dahlia zu Zeva um. Durch die Abstimmung sollten Prostitution und ähnliche Dienstleistungen in Großbritannien verboten werden. Dahlia hatte sich in den zurückliegenden drei Wochen darum bemüht, die betreffenden Ehefrauen davon zu überzeugen, dass sie – und ihre Gatten – Anteil an dem Thema sowie der Wahl nehmen sollten. Damit das Gesetz scheiterte. „Gut. Es wäre nachteilig für Frauen, insbesondere für arme Frauen.“

Es wäre nachteilig für Covent Garden, und daher würde sie es verhindern.

„Ebenso nachteilig wie die Welt im Allgemeinen“, kommentierte Zeva trocken. „Hast du dafür einen Gesetzentwurf parat?“

„Hab Geduld“, erwiderte Dahlia, während sie den Raum durchquerten und einem langen Korridor folgten, in dem mehrere Pärchen die Dunkelheit nutzten. „Nichts mahlt langsamer als die Mühlen des Parlaments.“

Hinter ihr schnaubte Zeva amüsiert. „Wir wissen beide, dass du nichts lieber tust, als das Parlament zu manipulieren. Sie sollten dir einen Sitz geben.“

Der Korridor mündete in einen großen, einladenden Raum voller Feiernder. An einem Ende spielte ein kleines Orchester ein munteres Lied für das versammelte Publikum. Viele tanzten selbstvergessen – hier gab es keine affektierten Schritte, keinen sittsamen Abstand zwischen den Tanzpartnern, keine kritischen, nach einem Skandal gierenden Blicke. Wer hier zuschaute, tat es zum Vergnügen und nicht, um zu richten.

Dahlia und Zeva bahnten sich einen Weg durch die Menge, wobei sie sich am Rand des Raums hielten. Sie kamen an einem kräftig gebauten Mann vorbei, der ihnen zuzwinkerte. Die Frau in seinen Armen strich ihm über die muskulöse Brust, die die Nähte seines Fracks zu sprengen drohte. Oscar, ein weiterer ihrer Angestellten – seine Aufgabe: diese Dame glücklich zu machen.

Eine knappe Handvoll der anwesenden Herren gehörte nicht zum Personal. Ein jeder von ihnen war vorab mehrmals gründlich von Dahlias weit verzweigtem Netzwerk überprüft worden – das aus Geschäftsfrauen, Aristokratinnen, Politikergattinnen und einem Dutzend Frauen bestand, die über das raffinierteste Machtinstrument überhaupt verfügten: Informationen.

Die Musikanten verstummten, als eine Sängerin, eine junge Schwarze, zu ihnen auf die erhöhte Bühne trat. Ihre himmlische Stimme erhob sich so volltönend, dass sie den gesamten Raum erfüllte. Die Tänzer verharrten atemlos, während sie eine beschwingte Arie schmetterte, die in jedem Theater in der Drury Lane für stürmischen Applaus gesorgt hätte.

Hier und da war ehrfürchtiges Keuchen zu vernehmen.

„Dahlia.“

Dahlia drehte sich um und sah sich einer Frau in einem leuchtend grünen Kleid und einer ebensolchen Maske gegenüber. Nastasia Kritikos war eine legendäre griechische Opernsängerin, die ihrerseits schon in ganz Europa stürmischen Applaus geerntet hatte. Sie umarmte Dahlia herzlich, ehe sie mit einem Nicken in Richtung Bühne fragte: „Dieses Mädchen. Wo hast du es aufgetrieben?“

„Eve?“ Dahlia lächelte unwillkürlich. „Auf dem Markplatz, wo sie für ihr Abendessen gesungen hat.“

Amüsiert hob Nastasia eine ihrer dunklen Brauen. „Tut sie das nicht auch heute Abend?“

„Heute Abend singt sie für dich, alte Freundin.“ Das stimmte. Die junge Frau sang, um Zugang zum „Dominion“ zu erhalten, das schon so manch talentierter Sängerin zum Ruhm verholfen hatte.

Nastasia richtete ihren Kennerblick auf die Bühne, wo Eve eine unmöglich anmutende Tonfolge trällerte.

„Das war deine Spezialität, nicht wahr?“, meinte Dahlia.

Nastasia sah sie scharf an. „Es ist meine Spezialität. Ich würde ihre Darbietung nicht als perfekt bezeichnen.“

Dahlia schenkte ihr ein leises, vielsagendes Lächeln. Die Darbietung war perfekt, und sie beide wussten das.

Schwer seufzend wedelte die Diva mit einer Hand. „Sag ihr, sie soll morgen zu mir kommen. Ich werde sie einigen Leuten vorstellen.“

Die junge Frau würde auf der Bühne stehen, ehe sie sichs versah. „Du hast ein weiches Herz, Nastasia.“

In den braunen Augen hinter der grünen Maske funkelte es. „Wenn du das irgendwem verrätst, lasse ich dieses Haus niederbrennen.“

„Dein Geheimnis ist bei mir sicher.“ Daliah lächelte breit. „Peter hat nach dir gefragt.“ Das hatte er tatsächlich. Nastasia war nicht nur eine waschechte Londoner Berühmtheit, sondern zudem bei den Männern dieses Clubs heiß begehrt.

Die ältere Dame warf sich in die Brust. „Selbstredend hat er das. Ich denke, ich kann ein paar Stunden für ihn erübrigen.“

Dahlia lachte und nickte Zeva zu. „Wir werden ihn für dich aufspüren.“

Nachdem das erledigt war, drängte Dahlia sich weiter durch die Menge, die zusammengeströmt war, um der bald berühmten Sängerin zu lauschen. Sie erreichte ein kleines Vorzimmer, in dem es beim Pharo meist hitzig herging. Sie spürte die Spannung in der Luft und atmete sie ein – wie auch die Macht, die damit einherging. Londons einflussreichste Frauen, hier versammelt, um sich zu vergnügen.

Und sie ermöglichte es ihnen.

„Wir werden eine neue Sängerin finden müssen“, murrte Zeva, während sie sich zwischen den Spieltischen hindurchschlängelten.

„Eve möchte nicht ewig ein Schattendasein als Unterhalterin bei unseren Orgien fristen.“

„Wir könnten unsere Sängerinnen auch einmal länger als nur einen Monat behalten.“

„Sie ist viel zu talentiert für uns.“

„Du bist diejenige mit dem weichen Herz“, erwiderte Zeva prompt.

„… bei der Explosion.“ Der Satzfetzen drang von einer Unterhaltung in der Nähe zu Dahlia herüber und ließ sie langsamer werden. Sie fing den Blick einer Angestellten ein, die mit Champagner auf dem Weg zu der tratschenden Schar war. Mit einem kaum merklichen Nicken gab sie Dahlia zu verstehen, dass auch sie lauschte. Dafür wurde sie bezahlt, und zwar gut.

Dennoch blieb Dahlia stehen. „Zwei, habe ich gehört“, lautete die Erwiderung, so entsetzt wie entzückt. Dahlia widerstand dem Drang, die Stirn zu runzeln. „Angeblich wurde der Hafen vorab geräumt.“

„Ja, stell dir vor, nur zwei Tote.“

„Ein Wunder.“ Die Worte klangen gehaucht, als wäre die Frau tatsächlich überzeugt davon. „Gab es Verletzte?“

„Fünf, hieß es in den News.“

Sechs, korrigierte Dahlia im Stillen und biss die Zähne zusammen. Ihr Herz begann zu rasen.

„Du starrst“, ermahnte Zeva sie leise und riss sie damit von dem Gespräch los. Was konnte sie schon Neues erfahren? Sie war wenige Minuten nach der Explosion vor Ort gewesen. Sie kannte die Opferzahl.

Dahlia ließ den Blick an Zeva und den Gästen vorbei zu einer unauffälligen kleinen Tür in der gegenüberliegenden Wand des Raums gleiten – nahtlos in die satt saphirblaue, silberdurchwirkte Tapete eingefügt. Clubmitglieder, die Angestellte durch die unscheinbare Tür verschwinden sahen, vergaßen sie, kaum dass sie leise geschlossen worden war, weil sie annahmen, was immer dahinterläge, wäre weit weniger interessant als alles davor.

Zeva indes kannte die Wahrheit. Hinter jener Tür befand sich eine Treppe, die hinauf zu privaten Räumlichkeiten und hinab zu den Tunneln unterhalb des Clubs führte. Es war eine von einem halben Dutzend solcher Türen im Haus, doch nur durch diese erreichte man einen privaten Korridor in der dritten Etage, der hinter einer falschen Wand verborgen lag. Von dessen Existenz wussten nur drei Angestellte.

Dahlia ignorierte den Impuls, durch diese Tür zu verschwinden. „Es ist wichtig zu erfahren, was die Stadt über die Explosion denkt.“

„Sie denkt, dass die ‚Bareknuckle Bastards‘ zwei Schauermänner, eine komplette Fracht und ein Schiff verloren haben. Und dass die Herzensdame deines Bruders beinahe getötet worden wäre.“ Kurz schwieg Zeva, ehe sie feststellte: „Und das stimmt ja auch.“ Dahlia überging die Worte. Zeva wusste, wann eine Schlacht nicht zu gewinnen war. „Und was soll ich ihnen sagen?“

Dahlia sah sie an. „Wem?“

Zeva wies mit dem Kinn in Richtung des Labyrinths aus Zimmern, das sie durchquert hatten. „Deinen Brüdern. Sag mir, was soll ich ihnen sagen?“

Leise fluchend ließ Dahlia den Blick über die Menschen im schummrigen Licht schweifen – die sich dicht an dicht drängten. An der Tür beendete eine berüchtigte Countess vor einer Schar Bewunderer einen schlüpfrigen Witz. „… die Karotten gehören in den hinteren Garten, Schätzchen!“

Schallendes Gelächter ertönte, und Dahlia wandte sich wieder Zeva zu. „Herrgott, sie sind doch nicht etwa hier, oder?“

„Nein, aber wir können sie nicht ewig abwimmeln.“

„Einen Versuch wäre es wert.“

„Sie haben nicht ganz unrecht …“

Dahlia schnitt ihr mit einem scharfen Blick und einer noch schärferen Erwiderung das Wort ab. „Lass sie meine Sorge sein.“

Zeva deutete auf die Geheimtür und die Treppe dahinter. „Und was ist damit?“

Dahlia überkam es heiß – womöglich wäre sie errötet, hätte sie zur errötenden Sorte Frau gehört. Sie ignorierte es ebenso wie das Hämmern ihres Herzens.

„Lass auch das meine Sorge sein.“

Sie sah, wie Zeva eine ihrer schwarzen Brauen über den dunklen Augen hochzog, ein Zeichen dafür, dass sie eine Menge dazu zu sagen gehabt hätte. Doch sie nickte nur knapp. „Dann werde ich den Club hüten.“

Sie wandte sich ab, schob sich durch die Menge und ließ Dahlia allein zurück.

Allein, sodass sie gegen das versteckte Paneel in der Wand drücken, den Verriegelungsmechanismus betätigen, die Tür geräuschlos hinter sich schließen und die Kakofonie aussperren konnte.

Allein, sodass sie die schmale Stiege erklimmen konnte, mit leisen, gleichmäßigen Schritten – ein Rhythmus, im Widerspruch zu ihrem Herzschlag, der sich beschleunigte, als sie den ersten Stock passierte. Den zweiten.

Allein, sodass sie die Türen des Korridors im dritten Stock zählen konnte.

Eins. Zwei. Drei.

Allein, sodass sie die vierte Tür zur Linken öffnen und hinter sich schließen konnte. Sie wurde von Dunkelheit umhüllt, die so dicht war, dass die ausgelassene Feier unten sie nicht zu durchdringen vermochte. Die Welt schrumpfte auf diese Kammer zusammen, deren einziges Fenster auf die Dächer von Covent Garden hinausging. Sie war spärlich möbliert: ein kleiner Tisch, ein harter Stuhl, ein einzelnes Bett.

Sodass sie allein sein konnte, in diesem Zimmer.

Allein mit dem Mann, der bewusstlos in jenem Bett lag.

3. KAPITEL

Er war von Engeln gerettet worden.

Die Explosion hatte ihn durch die Luft fliegen lassen, hatte ihn in die Schatten des Hafens geschleudert. Noch im Fallen hatte er sich gedreht, doch beim Aufprall hatte er sich die Schulter ausgekugelt, sodass sein linker Arm nutzlos gewesen war. Es heißt, nichts sei schmerzhafter als ausgerenkte Gliedmaßen, und Ewan, der Duke of Marwick, hatte diesen Schmerz bereits zweimal durchlitten. Zweimal hatte er sich mühsam aufgerappelt, halb besinnungslos. Zweimal hatte er darum gerungen, sich nicht von der Pein überwältigen zu lassen. Zweimal hatte er sich vor seinem Feind versteckt.

Zweimal war er von Engeln gerettet worden.

Beim ersten Mal war sein Engel jung und sanftmütig gewesen und hatte eine wilde rote Lockenmähne, Tausende Sommersprossen auf Nase und Wangen sowie die größten braunen Augen gehabt, die er je gesehen hatte. Sie hatte ihn in dem Schrank aufgespürt, in dem er sich verkrochen hatte, und sich einen Finger an die Lippen gelegt. Während sie seine unversehrte Hand gehalten hatte, war ihm von einer anderen – größeren und kräftigeren – die Schulter eingerenkt worden. Vor Schmerz war er ohnmächtig geworden, und als er wieder zu sich gekommen war, hatte er sie erspäht, sonnengleich, mit sanften Fingern und sanfter Stimme.

Da hatte er sich in sie verliebt.

Dieses Mal waren die Engel, die ihn gerettet hatten, keineswegs sanftmütig, und sie sangen auch nicht. Stark und machtvoll waren sie über ihn gekommen, die Kapuzen tief ins Gesicht gezogen und dadurch in Schatten gehüllt. Ihre Mäntel hatten sich hinter ihnen zu Flügeln gebauscht, während sie auf ihn zugeschritten waren. Stiefelsohlen, auf Kopfsteinpflaster klappernd. Engel, bewaffnet wie Himmelskrieger, die Klingen an ihrer Seite vom Schein des brennenden Schiffs in Flammenschwerter verwandelt – des Schiffs, das auf seinen Befehl hin vernichtet worden war, zusammen mit der Frau, die sein Bruder liebte.

Dieses Mal waren die Engel Soldaten und gekommen, ihn zu strafen, statt ihn zu retten.

Eine Rettung würde es dennoch sein.

Während sie sich näherten, rappelte er sich mühsam auf, bereit zur Konfrontation, bereit, die Strafe auf sich zu nehmen, die sie vollstrecken würden. Schmerz fuhr ihm ins Bein und ließ ihn zusammenzucken. Erst jetzt bemerkte er, dass sich ihm ein Splitter vom Mast des zerstörten Frachtschiffs in den Oberschenkel gebohrt hatte und sein Hosenbein blutgetränkt war. Er konnte unmöglich kämpfen.

Als sie nah genug für einen Schlagabtausch waren, verlor er die Besinnung.

Da setzten die Albträume ein. Nicht etwa solche voller Ungeheuer und Grausamkeit, furchterregender Fänge und noch furchterregenderem Grauen. Sondern schlimmere.

Ewans Träume handelten von ihr.

Tagelang träumte er von ihrer Berührung, die er kühl an seiner Stirn spürte. Von ihrem Arm, mit dem sie ihm den Kopf hob, um ihm einen Becher mit einer bitteren Flüssigkeit an die Lippen zu setzen. Von ihren Fingern, mit denen sie ihm über die schmerzenden Muskeln strich und das Brennen in seinem Bein linderte. Von ihrem Duft nach Sonnenschein und Geheimnissen, der ihn an das Lächeln jenes ersten Engels vor einer halben Ewigkeit erinnerte.

Dutzendmal, hundertmal wäre er fast aufgewacht. Und auch das ließ seine Träume zu Albträumen werden – die Angst, das kühlende Tuch auf seiner Stirn könnte sich verflüchtigen. Die Panik davor, er könnte die behutsame Fürsorge einbüßen, mit welcher der Verband um seinen Oberschenkel gewechselt wurde. Der Geschmack des bitteren Gebräus, das sie ihm einflößte, könnte seiner Fantasie entspringen. Die Salbe, die ihm langsam auf die Wunde gerieben wurde, wäre bloß dem Fieber geschuldet.

Und stets träumte er, ihre Berührung noch zu spüren, lange nachdem die Salbe verrieben war. Zart und beharrlich fühlte er ihre Finger über seine Brust gleiten, an seinem Oberkörper hinab, dessen Konturen erkundend.

Immer wieder träumte er von ihren Fingern an seinem Gesicht. Er spürte, wie sie ihm beruhigend die Stirn streichelte und die Knochen von Wangen und Kiefer nachzeichnete.

Immer wieder träumte er von ihren Lippen auf seiner Stirn. Auf seiner Wange. Auf seinem Mundwinkel.

Immer wieder träumte er von ihrer Hand in seiner, ihre Finger mit seinen verschränkt, ihre Handfläche warm an der seinen.

Und dass er dies nur träumte, machte es so albtraumhaft – das quälende Wissen, dass er sich das alles nur einbildete. Dass es nicht sie war. Dass sie nicht echt war. Dass er die Berührung nicht erwidern konnte. Den Kuss.

Also lag er da und suchte die Traumwelt, um den Albtraum wieder und wieder zu durchleben in der Hoffnung, sein Geist würde ihm auch das letzte Element gewähren – ihre Stimme.

Doch das war nie geschehen. Die Berührung war ohne Worte erfolgt, die Fürsorge stumm geblieben. Und die Stille brannte schmerzvoller als die Wunde.

Bis zu dieser Nacht, als der Engel endlich sprach. Ihre Stimme traf ihn wie eine hinterhältig geführte Waffe – ein langes Seufzen, und dann, weich und schwer wie warmer Brandy: „Ewan.“

Ein Klang wie Heimat.

Er war wach.

Er schlug die Augen auf. Nach wie vor herrschte Nacht – oder wieder? Für immer? Das Zimmer lag im Dunkeln, und sein erster Gedanke war derselbe wie stets seit zwanzig Jahren, wenn er aufwachte. Grace.

Das Mädchen, das er liebte.

Das er verloren hatte.

Nach dem er sein halbes Leben lang gesucht hatte.

Ein Gebet, das ihn nie heilen würde. Ein Segensspruch, der ihn nicht erlöste, weil er sie niemals finden würde.

Doch hier in der Finsternis durchzuckte der Gedanke ihn klarer denn je. Drängender. Wie eine Erinnerung – mit dem Anklang einer Berührung an seinem Arm. An seiner Stirn. Seinem Haar. Mit dem Klang ihrer Stimme an seinem Ohr – Ewan.

Grace.

Ein Laut, kaum zu vernehmen. Das Rascheln von Stoff?

Hoffnung flammte auf, brutal und gnadenlos. Er blinzelte ins Dunkel. Schwärze vor Schwärze. Nunmehr stumm. Leer.

Einbildung.

Es war nicht sie. Es konnte nicht sie sein.

Er wischte sich mit einer Hand übers Gesicht. Die Bewegung weckte einen stumpfen Schmerz in seiner Schulter – einen Schmerz, den er viele Jahre zuvor schon einmal erlebt hatte. Seine Schulter war ausgekugelt gewesen und wieder eingerenkt worden. Langsam setzte er sich auf. Ein Stechen fuhr ihm in den Oberschenkel – der straff bandagiert war und bereits verheilte. Er biss die Zähne zusammen gegen das Brennen, das nicht abflaute, ihm aber willkommen war. Nicht zuletzt, weil es ihn von jenem anderen, weit vertrauteren Schmerz ablenkte. Dem des Verlustes.

Sein Kopf klärte sich zusehends, und in der schwindenden Benommenheit erkannte er die Wirkung von Laudanum. Wie lange war er betäubt gewesen?

Wo war er?

Wo ist sie?

Tot. Sie hatten ihm gesagt, sie sei tot.

Er rang den Kummer nieder, der ihn bei diesem Gedanken stets befiel, und streckte eine Hand nach dem niedrigen Tisch neben dem Bett aus. Er tastete nach einer Kerze oder einem Feuerstein und stieß ein Glas um. Das Geräusch der Flüssigkeit, die sich auf den Boden ergoss, gemahnte ihn zu lauschen.

Er bemerkte, dass er hören konnte, was er nicht sah.

Ein gedämpftes Wirrwarr aus Stimmen und Gelächter ganz in der Nähe – gleich jenseits dieses Zimmers? Und ein Tumult weiter weg – außerhalb des Gebäudes? Im Innern, aber entfernt? Das leise Rumoren einer Menschenmenge – so etwas hörte er gemeinhin nicht an den Orten, an denen er erwachte. Doch das Geräusch ließ eine Erinnerung aufblitzen, die aus einer ähnlichen Distanz zu ihm drang – aus weiter Ferne, aus den Tiefen der Vergangenheit.

Und zum ersten Mal seit zwanzig Jahren fürchtete sich der Mann, den die Welt als Robert Matthew Carrick, den zwölften Duke of Marwick, kannte. Denn was er vernahm, war nicht die Welt, in der er aufgewachsen war.

Es war die Welt, in die er hineingeboren worden war.

Ewan, Sohn einer schwangeren Edelkurtisane, die abgestiegen – und ganz unten angekommen – war, um als gefragte Hure in Covent Garden zu stranden.

Er stand auf und tastete sich an der Wand entlang durch die Dunkelheit, bis er eine Tür fand. Einen Türgriff.

Verschlossen.

Die rettenden Engel hatten ihn in einem Zimmer in Covent Garden eingesperrt.

Er musste den Raum nicht durchqueren, um zu wissen, was er draußen vorfinden würde. Schräge Schieferdächer und windschiefe Schornsteine. Ein Junge, der in Covent Garden geboren worden war, vergaß die Geräuschkulisse nicht, sosehr er sich auch bemühen mochte. Ewan wankte dennoch zum Fenster und schob die Vorhänge beiseite. Es regnete. Die Wolken schluckten das Mondlicht und verwehrten ihm den Blick auf die Welt dort draußen. Verweigerten ihm die Sicht, damit er sich seiner Ohren bediente.

Ein Schlüssel im Schloss.

Er wandte sich um, die Muskeln angespannt, bereit, dem Feind entgegenzutreten. Den beiden Feinden. Bereit zu kämpfen. Seit Monaten, seit Jahren, sein ganzes Leben lang schon befand er sich im Krieg mit den Männern, die über Covent Garden herrschten, wo Dukes nicht willkommen waren. Zumindest keine, die ihr Leben bedrohten.

Dass er ihr Bruder war, zählte nicht.

Auch für ihn nicht, denn sie hatten sein Vertrauen verspielt – weil sie unfähig gewesen waren, auf die einzige Frau aufzupassen, die er je geliebt hatte.

Dafür würde er sie bis in alle Ewigkeit bekämpfen.

Die Tür ging auf, und er ballte die Hände zu Fäusten. Sein Oberschenkel brannte, als er sich breitbeinig hinstellte, für den erwarteten Hieb gewappnet. Bereit, seinerseits zuzuschlagen. Stark genug, es zu tun.

Er erstarrte. Der Korridor jenseits der Schwelle war kaum heller als das Zimmer, in dem er stand – gerade hell genug, um eine Gestalt erahnen zu können. Nicht draußen. Hier drinnen. Sie kam nicht. Sie ging.

Es war jemand im Raum gewesen, als er erwacht war. Im Dunkeln. Er hatte sich nicht getäuscht, wenngleich es nicht seine Brüder gewesen waren.

Sein Herzschlag beschleunigte sich, trommelte ihm in der Brust. Er schüttelte den Kopf, schüttelte die Benommenheit ab.

Eine Frau, in Schwärze gehüllt. Hochgewachsen. Schlank und kräftig, in einer Hose, die sich eng an ihre ellenlangen Beine schmiegte. Lederstiefel, die bis über die Knie reichten. Und ein Mantel, der maskulin angemutet hätte, wäre da nicht das goldfarbene Futter gewesen, das er im Schatten aufschimmern sah.

Goldfaden.

Kein Geist hatte ihn berührt. Die Stimme war nicht seiner Fantasie entsprungen.

Er tat einen Schritt auf sie zu, eine Hand ausgestreckt, nach ihr dürstend. Ihr Name entrang sich seiner Kehle, harsch wie Räder, die über gesprungene Pflastersteine rattern. „Grace.“

Ein leises Einatmen. Kaum ein Geräusch. Kaum vernehmbar.

Doch genug.

Da wusste er es.

Sie lebt.

Die Tür fiel ins Schloss, und sie war fort.

Sein Schrei ließ die Dachsparren beben.

4. KAPITEL

Blitzschnell drehte Grace den Schlüssel im Schloss herum. Kaum hatte sie ihn herausgezogen, da vibrierte der Türgriff schon – ein Versuch zu entkommen. Nein. Nicht zu entkommen. Zu verfolgen.

Ein Schrei erschallte, voller Wut und Schmerz. Und noch etwas.

Untermalt von einem durchdringenden dumpfen Laut, leicht zu deuten. Ein Fausthieb gegen Holz, hart genug, um Angst einzuflößen.

Sie jedoch hatte keine Angst. Stattdessen presste sie eine Hand flach gegen die Tür und wartete, den Atem angehalten.

Nichts.

Und wenn er erneut zuschlägt, was dann?

Der Gedanke durchzuckte sie sengend, und sie nahm die Hand fort.

Er hätte nicht wach sein dürfen. Er hatte genügend Laudanum in sich, um einen Bären zu bezwingen. Genug, um ihn schlafen zu lassen, bis Schulter und Bein wieder belastbar waren. Bis er bereit für den Kampf war, den sie ihm zu liefern beabsichtigte.

Und doch hatte sie beobachtet, wie er mühelos aufgestanden war, was davon zeugte, dass seine Wunden schnell heilten. Dass seine Muskeln so stark wie eh und je waren.

Wie gut sie diese Muskeln kannte. Zu gut.

Sie hatte vorgehabt, möglichst distanziert zu handeln. Seine Wunden zu versorgen und ihn so weit wiederherzustellen, dass sie ihn zum Teufel jagen konnte – ihm die Strafe auferlegen konnte, die er seit jenem Tag vor zwei Jahrzehnten verdiente, als er ihrer aller Leben und ganz besonders ihres zerstört hatte.

Sie hatte diese Rache mit jahrelang geschliffenem Geschick, jahrelang genährter Wut geplant und war bereit, sie zu verüben.

Nur hatte sie einen Fehler begangen. Sie hatte ihn berührt.

Still und stark hatte er dagelegen, so ganz anders als der Junge, den sie zurückgelassen hatte. Und dennoch – diese Züge, das zu lange Haar, das ihm in die Stirn fiel, die geschwungenen Linien seiner Lippen und seine schräg stehenden Brauen waren ihr ungemein vertraut gewesen. Sie hatte nicht anders gekonnt.

In der ersten Nacht hatte sie sich eingeredet, sie würde ihn bloß nach Verletzungen absuchen, als sie die Rippen an seinem mageren Torso gezählt und die hervortretenden Muskelstränge abgetastet hatte. Er war zu sehnig für seine Größe, als würde er kaum essen, kaum schlafen.

Als wäre er zu sehr damit beschäftigt, sie zu finden.

Keine Ausrede hatte sie indes dafür gehabt, sein Gesicht zu erkunden. Sie hatte ihm über die Stirn gestrichen, fasziniert von der zarten Haut seiner Wangen, hatte die frischen Bartstoppeln an seinem Kiefer gespürt.

Sie vermochte nicht zu sagen, weshalb sie die Veränderungen an ihm hatte erfassen müssen, den Wandel, der aus dem Jungen, den sie geliebt hatte, diesen Mann geformt hatte, stark und kantig und gefährlich.

Und fesselnd.

Er hätte sie nicht in seinen Bann ziehen dürfen. Sie hätte nicht neugierig sein sollen.

Sie hasste ihn.

Zwei Jahrzehnte lang hatte er eine Bedrohung dargestellt, hatte er sie gejagt. Hatte ihren Brüdern zugesetzt. Hatte schlussendlich den Männern und Frauen von Covent Garden, denen die „Bareknuckle Bastards“ Schutz zugesichert hatten, Gewalt angetan.

Und das machte ihn zu ihrem Feind.

Daher hätte er sie nicht faszinieren sollen.

Und sie hätte nicht den Drang verspüren dürfen, ihn zu berühren.

Sie hätte dem Drang nicht nachgeben dürfen, hätte nicht wie hypnotisch von seinem straffen Leib angezogen werden sollen, von seinem gleichmäßigen Atem, den rauen Stoppeln an seinem Kinn, seinen leicht geöffneten Lippen … deren Nachgiebigkeit …

Die Holzdielen im abgesperrten Zimmer knarrten, als er sich hinkauerte.

Sie wich zurück und drückte sich an die gegenüberliegende Wand des Korridors, so weit entfernt, dass der Mann hinter der Tür sie nicht sehen würde, wenn er durchs Schlüsselloch spähte. Er war derjenige gewesen, der sie vor Schlüssellöchern gewarnt hatte, als sie so jung gewesen war, zu glauben, dass sie hinter einer geschlossenen Tür sicher wäre.

Sie starrte auf das winzige schwarze Loch unterhalb des Türgriffs, von der Erinnerung an eine andere Tür übermannt. An einen anderen Türgriff, der ihr in die Handfläche schnitt, von kühlem Mahagoni an der Stirn, als sie sich vorgeneigt und hineingespäht hatte, vor einer halben Ewigkeit.

Sie erinnerte sich an die Tintenschwärze dahinter.

Daran, wie sich das Metall rings um das Schloss an ihren Lippen angefühlt hatte, als sie in den Raum hineinflüsterte: Bist du da?

Noch heute, zwei Jahrzehnte später, meinte sie ihr pochendes Herz zu spüren, als sie das Ohr an die geheimnisvolle Öffnung gelegt und auf Geräusche gelauscht hatte, weil sie nichts hatte erkennen können. Noch heute spürte sie die Angst. Die Panik. Die Verzweiflung.

Endlich, aus der Leere heraus …

Ich bin hier.

Die Hoffnung. Die Erleichterung. Die Freude, während sie seine Worte wiederholte.

Ich bin auch hier.

Stille. Und dann …

Das solltest du nicht.

So ein Unsinn.

Wo sonst hätte sie sein sollen?

Wenn du entdeckt wirst …

Das werde ich nicht.

Niemand sah sie je.

Du solltest kein Risiko eingehen.

Risiko. Das Wort, das dereinst ihr Verhältnis zueinander beschreiben würde. Damals hatte sie das natürlich nicht gewusst. Damals hatte sie nur gewusst, dass es eine Zeit gegeben hatte, da sie niemals ein Wagnis eingegangen wäre. Dort draußen, auf jenem riesigen, kalten Anwesen, meilenweit entfernt vom Rest der Welt. In jenem kaum als Zuhause zu bezeichnenden Heim, das ihr ein Duke zugestanden hatte, dem sie, so war ihr gesagt worden, dankbar sein solle. Immerhin war sie der Bastard seiner Duchess, Kind eines anderen Mannes.

Ihr war beschieden worden, sie habe Glück, nicht gleich nach der Geburt fortgegeben worden zu sein, zu einer Familie im Dorf. Oder Schlimmeres.

Als wäre ein Leben im Verborgenen ohne Freunde oder Familie oder Zukunft nicht schlimmer.

Als hätte sie nicht in dem stets präsenten Wissen gelebt, dass ihre Zeit eines Tages ablaufen würde. Dass sie ihren Zweck eines Tages erfüllt haben würde.

Als hätte sie nicht gewusst, dass der Duke sich eines Tages an ihre Existenz erinnern würde. Um sich ihrer zu entledigen.

Und was dann?

Sie hatte so früh wie gründlich gelernt, dass Mädchen entbehrlich waren. Daher war es das Beste, nicht gesehen und nicht gehört zu werden. Überleben war ihr Daseinszweck. Für Risiken war kein Platz.

Bis er gekommen war, gemeinsam mit zwei anderen Jungen – seinen Halbbrüdern. Allesamt Bastarde, so wie sie. Nein. Nicht wie sie.

Jungen.

Und als solche ungleich wertvoller.

Sie war vergessen worden, kaum dass sie das Licht der Welt erblickt hatte – ein Mädchen, die Bastardtochter eines anderen. Nicht wert, beachtet zu werden oder auch nur einen Namen zu erhalten. Nützlich lediglich als Platzhalter, als Platzhalter für einen Sohn.

Als Platzhalter für ihn.

Und dennoch war sie seinetwegen Risiken eingegangen. Um in seiner Nähe zu sein. Um in ihrer aller Nähe zu sein – drei Jungen, die sie lieb gewonnen hatte, einen jeden auf ganz eigene Weise. Zwei von ihnen betrachtete sie als Brüder im Herzen, wenn schon nicht im Blute. Ohne die beiden hätte sie womöglich nicht überlebt. Und der dritte … er. Der Junge, ohne den sie womöglich nie gelebt hätte.

Nicht …

Was?

Nicht weggehen. Bleib.

Sie hatte nicht fortgehen wollen. Sie hatte ewig bleiben wollen.

Niemals. Ich werde niemals weggehen. Nicht, bis du mit mir kommen kannst.

Und sie war nicht fortgegangen … bis er ihr keine Wahl gelassen hatte.

Grace schob die Erinnerungen beiseite.

Im Laufe von zwanzig Jahren hatte sie gelernt, ohne ihn zu leben. Aber heute Nacht hatte sie ein Problem, denn er war hier, in ihrem Club. Jeder Moment, in dem er bei Bewusstsein war, bedrohte alles, was sie sich als Grace Condry – versierte Geschäftsfrau, Machthaberin und Oberhaupt eines der nachgefragtesten Spionagenetzwerke – aufgebaut hatte.

Er war nicht bloß der Junge, mit dem sie sich damals durchs Schlüsselloch hindurch flüsternd unterhalten hatte.

Inzwischen war er der Duke. Der Duke of Marwick und ihr Gefangener. Wohlhabend, einflussreich und wahnsinnig genug, diese Mauern – und ihre Welt – zum Einsturz zu bringen.

„Dahlia …“ Wieder Zeva, etwas entfernt, eine Warnung in ihrem leichten Akzent.

Grace schüttelte den Kopf. Hatte sie Zeva nicht deutlich zu verstehen gegeben, dass sie ihr nicht folgen sollte?

Was zum Teufel habe ich getan?

„Was zum Teufel hast du getan?“ Aha. Deshalb Zevas Warnung.

Die Stimme ihres Bruders im Dunkeln ließ Grace die Augen schließen, doch noch während sie sich von der verschlossenen Tür und der unheimlichen Stille dahinter abwandte, schlug sie sie wieder auf. Mit langen Schritten strebte sie den schmalen Korridor entlang, wobei sie einen Finger hob, eine Mahnung zu schweigen. „Nicht hier.“

Sie begegnete Zevas Blick, dunkel und viel zu scharfsichtig. Grace ignorierte das Wissen, das sie darin las. „Eine Wache für das Zimmer. Niemand betritt es.“

Ein Nicken. „Und falls er herauskommt?“

„Wird er nicht.“

Ein weiteres zustimmendes Nicken. Grace ging an ihr vorbei, um ihrem Bruder gegenüberzutreten, der am finsteren Eingang zum hinteren Treppenhaus wartete. „Nicht hier“, wiederholte sie, als sie erkannte, dass er erneut zu sprechen ansetzte. Devil hatte immer etwas zu sagen. „In mein Büro.“

Sie sah ihn gereizt eine dunkle Braue heben, untermalt von einem kurzen Klopfen seines Gehstocks, den er stets bei sich trug. Den Atem angehalten, wartete sie auf seine Einwilligung … wohl wissend, dass er keinerlei Grund hatte einzuwilligen. Wohl wissend, dass er allen Grund hatte, sich an ihr vorbeizudrängen, um sich den Duke persönlich vorzunehmen. Aber das tat er nicht. Stattdessen machte er eine auffordernde Geste Richtung Treppe. Lautlos stieß sie den Atem aus und ging ihm voran ins oberste Stockwerk des Gebäudes, wo neben ihrer Wohnung auch ihr Büro lag, von dem aus sie ein Königreich regierte.

„Du solltest gar nicht hier sein“, bemerkte sie leise, während sie durchs Dunkel schritten. „Du weißt, dass ich dich ungern in der Nähe meiner Kundschaft habe.“

„Und du weißt so gut wie ich, dass deine feinen Damen sich nichts sehnlicher wünschen, als einen König von Covent Garden zu bestaunen. Ihnen missfällt lediglich, dass ich nunmehr eine Königin habe.“

Sie schnaubte ob seiner Worte. „Zumindest Letzteres stimmt“, meinte sie, ihr heftig schlagendes Herz ignorierend. Ebenso wie Devil war ihr klar, dass es mit dem Geplauder vorbei sein würde, sobald sie ihre Privaträume betreten hatten. „Wo ist meine Schwägerin?“ Sie hätte alles darum gegeben, die bodenständige Felicity hier zu haben, um Devil von seinem Ansinnen abzulenken.

„In Whits Quartier, um über seine Dame zu wachen“, erwiderte er, als sie die Tür zu ihren Räumlichkeiten erreichten.

Über die Schulter hinweg schaute sie ihn an, eine Hand auf dem Türgriff. „Und Whit wacht nicht selbst über die Dame, weil …?“

Er hob das Kinn und wies damit auf das Zimmer jenseits der Tür.

„Verflucht, Dev.“

Er zuckte mit den Schultern. „Was hätte ich tun sollen? Ihm verbieten herzukommen? Du kannst von Glück sagen, dass ich ihn überreden konnte, hier zu warten, während ich dich suche. Er wollte das ganze Haus auf den Kopf stellen.“

Die Lippen zu einem schmalen Strich zusammengepresst, öffnete Grace die Tür. Der hünenhafte Mann dahinter kam auf sie zu, sichtlich in Harnisch.

Nachdem sie eingetreten waren, schloss Grace die Tür und lehnte sich mit dem Rücken dagegen. Nach außen hin tat sie so, als ließe die offenkundige Rage ihres Bruders sie kalt. In den zwanzig Jahren, die verstrichen waren, seit sie ihrer gemeinsamen Vergangenheit entflohen waren und sich als die „Bareknuckle Bastards“ etabliert hatten, hatte sie Whit nie wütend erlebt. Sie hatte ihn lediglich strafen sehen, methodisch und tödlich und erst, wenn er mit seiner Geduld, so unerschöpflich wie die Themse, am Ende war.

Doch das war gewesen, bevor er sich verliebt hatte.

„Wo zum Henker steckt er?“

Sie heuchelte gar nicht erst Unverständnis. „Unten.“

Whit knurrte kehlig – der bedrohliche Laut, kaum als Antwort zu deuten, hätte von einem wilden Tier stammen können, das sich anschickt, jemanden anzufallen. Er, in ganz Covent Garden nur als Beast bekannt, wirkte heute Nacht angespannt. Das war schon seit einer Woche der Fall, seit die Explosion im Hafen – Ewans Werk – beinahe Hattie getötet hätte. „Wo?“

„Eingesperrt.“

Er schaute Devil an. „Stimmt das?“

Devil zuckte mit den Schultern. „Keine Ahnung.“

Möge der Herr mich von enervierenden Brüdern erlösen.

Whit sah sie an. „Stimmt das?“

„Nein“, erwiderte sie gedehnt. „Er ist unten und legt einen Jig aufs Parkett.“

Whit ließ sich nicht provozieren. „Du hättest uns sagen sollen, dass er hier ist.“

„Warum? Damit ihr ihn umbringen könnt?“

„Ganz recht.“

Sie ließ sich von seiner Wut nicht einschüchtern, sondern bot ihm die Stirn. „Du kannst ihn nicht umbringen.“

„Ist mir egal, ob er ein Duke ist“, stieß er aus, jeder Zoll die Bestie, nach der London ihn benannt hatte. „Ich werde ihn zerfleischen für das, was er Hattie angetan hat.“

„Und dafür hängen“, konterte sie. „Was hätte deine dich liebende Dame davon?“

Er brüllte seinen Ingrimm hinaus und wandte sich dem ausladenden Schreibtisch in der Ecke zu, auf dem sich die Geschäftsunterlagen des Clubs türmten – Dossiers über die derzeitigen Mitglieder, Klatschblätter, Rechnungen und Korrespondenz. Als er einen Stapel neuer Beitrittsgesuche vom Tisch fegte, sodass Papier durch den Raum segelte, trat Grace vor. „He! Das ist meine Arbeit, du Flegel.“

Beast fuhr sich mit den Händen durchs Haar und drehte sich zu ihr um, ohne auf ihren Protest einzugehen. „Was hast du mit ihm vor, hm? Er hätte sie fast umgebracht. Sie hätte …“ Er brach ab, offenbar nicht bereit, die Worte auszusprechen. „Und das, nachdem er Devil fast hätte erfrieren lassen. Nachdem er damals beinahe dich getötet hätte. Herrgott, ihr alle hättet …“

Grace wurde eng um die Brust. Whit war immer schon ihrer aller Beschützer gewesen. Verzweifelt um ihre Sicherheit bemüht, selbst als er zu schmächtig und zu mitgenommen gewesen war. Sie nickte. „Ich weiß. Aber wir sind alle noch da. Und deine Dame ist dabei zu genesen.“

Erleichtert atmete er aus. „Allein deshalb steckt meine Klinge noch nicht in seinen Eingeweiden.“

Abermals nickte sie. Er hatte es verdient, Rache zu nehmen. Sie alle verdienten es, Rache zu nehmen. Und Grace würde dafür sorgen, dass sie sie bekamen. Aber nicht so.

Devil ergriff das Wort. Er lehnte vermeintlich lässig neben der Tür an der Wand, die langen Beine gekreuzt. „Und doch wirkst du erstaunlich ruhig, Grace, und willst ihn aus unerfindlichen Gründen am Leben lassen.“

Sie wusste, worauf er abzielte, und sah ihn aus schmalen Augen an. „Zorn ist ein Luxus, den Frauen sich nicht leisten können.“

„Es heißt, du würdest ihn regelrecht anhimmeln.“

Da befiel sie doch Zorn, und sie grub die Finger in das rote Tuch um ihrer Taille. „Wer sagt das?“ Als Whit nicht antwortete, wandte sie sich an Devil. „Wer sagt das?“

Zweimal ließ Devil bedächtig seinen Gehstock auf den Boden niederfahren. „Du musst zugeben, es mutet seltsam an, dass du ihn gesund gepflegt hast. Zeva meinte, du hättest dich selbst um ihn gekümmert. Ihn vor dem Tod bewahrt. Dich geweigert, einen Arzt zu holen.“ Er warf einen vielsagenden Blick auf ihren unordentlichen Schreibtisch. „Und die Arbeit für den Club bleibt liegen, derweil du Kindermädchen spielst.“