Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks Self-Publishing

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

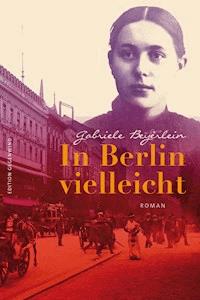

"Ich geh weg von hier. Ich geh nach Berlin. Und nie, nie wieder kehr ich zurück!" Aus dem Dorf, in dem sie als uneheliche Tochter einer Magd keine Chance hat, zieht es Lene voller Hoffnung nach Berlin. Doch was sie als Dienstmädchen in der Großstadt erwartet, ahnt sie nicht. Ein Stück Frauengeschichte und zugleich ein Portrait des Deutschen Kaiserreichs "von unten". "Lass dir bloß kein Kind anhängen, sonst ist dein ganzes Leben versaut!", wird Lene von ihrer Mutter mit auf den Weg gegeben. Doch es kommt der Tag, an dem diese Mahnung vergessen ist ... Der erstmals 2005 im Hardcover erschienene Roman wurde mit dem Heinrich Wolgast Preis ausgezeichnet und stand auf der Nominierungsliste des Sir Walter Scott Preises und des Buxtehuder Bullen. "Eine Erzählerin bedeutenden Formats." (Südwest Presse, 5. 10. 2005) "Ein eindringliches Portrait der hierarchischen Kaiserzeit". (Bücher, 28.11.2005) "Atmosphärisch dicht". (Stuttgarter Zeitung, 16.11.2005)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 444

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gabriele Beyerlein

In Berlin vielleicht

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Titelseite

KAPITEL 1

KAPITEL 2

KAPITEL 3

KAPITEL 4

KAPITEL 5

KAPITEL 6

KAPITEL 7

KAPITEL 8

KAPITEL 9

KAPITEL 10

KAPITEL 11

KAPITEL 12

KAPITEL 13

DIE BERLIN-TRILOGIE

BERLIN, BÜLOWSTRASSE 80 a

PRESSESTIMMEN

ÜBER DIE AUTORIN

WIE HAT IHNEN DAS BUCH GEFALLEN?

VORSCHAU

EDITION GEGENWIND

Impressum neobooks

Titelseite

Gabriele Beyerlein

IN BERLIN VIELLEICHT

KAPITEL 1

Im Traum hätte es nicht schöner sein können, das Schloss. Ihr Schloss. Ein behäbiger Backsteinbau war es, mit hohen Fenstern, einer geschwungenen Freitreppe, einem verwitterten Wappen über dem Eingang und einem trutzigen Turm aus behauenen Sandsteinquadern, der viel älter aussah als das restliche Gebäude. Eine Platanenallee führte zu dem Platz vor dem Schloss. Die Wirtschaftsgebäude versteckten sich hinter einer hohen Hecke.

Lene blieb stehen und nahm den Anblick tief in sich auf, merkte sich jede Einzelheit als Stoff für ihre Träume: das Schloss ihres Vaters.

Sie hatte einen Spaziergang gemacht, weil die Frühlingssonne schien, und jetzt würde sie ins Schloss zurückkehren und in ihr Zimmer hinaufsteigen — wo mochte es liegen? Mit den Augen suchte sie die Fassade ab und entschied sich für das Eckzimmer im ersten Stock mit dem kleinen Balkon. Sie nickte und spann im Weitergehen den Faden fort: Sie würde sich in den Sessel vor dem Kamin setzen — vielleicht gab es aber auch einen Kachelofen — und klingeln und nach einer heißen Schokolade mit Sahne verlangen. Wie das wohl schmeckte? Grete hatte damit geprotzt, dieses geheimnisvolle Getränk in einem Café in der Stadt genossen zu haben. Nach der Schokolade würde Lene ein Buch lesen, ein gutes Buch natürlich, sie las nicht solche Hefte für zehn Groschen wie die Mägde. Und schließlich würde sie Klavier spielen, die Mondscheinsonate, sie konnte gut spielen, fast so gut wie der Herr Lehrer, der zu ihr ins Schloss kam und ihr Unterricht gab. Oder war heute sogar ihre Klavierstunde? Ja, das wäre schön — das Herz klopfte schneller bei dem Gedanken. Neben ihm am Klavier sitzen, ganz nah bei ihm, und zuhören, wie er spielte und ihr etwas erklärte, und dann ihm vorspielen, was sie geübt hatte, fehlerlos und mit so viel Gefühl, dass er nicken und sagen würde: Es ist eine Freude, so eine Schülerin zu haben! Danach wäre schon Abendbrotzeit und sie würde ins Speisezimmer hinuntergehen und mit ihren Eltern gemeinsam essen, und ihr Vater würde fragen: Wie hast du den Tag heute verbracht, meine Tochter?

Eine Kutsche ratterte von hinten heran. Lene drehte sich um, stand am Straßenrand und sah der Kutsche entgegen, zwei glänzende Rappen und der Kutscher mit Zylinder, die Vorhänge waren zugezogen, dennoch machte Lene einen Knicks. Vielleicht war es ja der Herr Baron. Wenn der wüsste, was sie sich gerade ausgedacht hatte! Sie lachte in sich hinein.

Nun hatte sie die Abzweigung erreicht, an der sie die Allee verlassen und auf den mit Schlaglöchern übersäten Fahrweg zu den Wirtschaftsgebäuden einbiegen musste. Lene zögerte. Noch könnte sie umkehren. Einfach zurück ins Dorf wandern und der Frau Lehrer sagen, sie habe die Mutter nicht angetroffen. Nein, sie habe nicht daran gedacht, jemanden vom Gesinde zu bitten, der Mutter auszurichten, dass in zwei Wochen Lenes Konfirmandenprüfung war und in vier Wochen die Konfirmation. Wenn dann die Mutter nicht in die Kirche kam, weder zur Prüfung noch zur Konfirmation, dann könnte sie sich sagen, die Mutter habe es eben nicht gewusst. Aber wenn die Mutter es wusste und trotzdem nicht kam ...

Lene bückte sich, hob ein paar kleine Steine auf und schleuderte sie gegen die Platanen. Es hätte keinen Zweck. Die Frau Lehrer würde sie zwingen, einen Brief an die Mutter zu schreiben.

Die Frau Lehrer meinte es gut. Sie hatte gesagt, sie wolle, dass Lene nicht ganz allein dastehe zu ihrer Konfirmation, da doch die andern alle ihre Familien hatten, ihre Väter und Mütter und Geschwister und Tanten und Onkel und Großeltern. Die Frau Lehrer hatte keine Ahnung davon, wie das war, wenn man nicht wusste, ob der einzige Mensch, den man hatte, überhaupt noch etwas von einem wissen wollte. Und wenn man zu den Leuten, zu denen man gehören wollte, eben nicht wirklich gehörte.

„Ganz allein“! Als ob es nichts mit ihr zu tun hätte, dass die Frau Lehrer in der Kirchenbank sitzen und der Herr Lehrer die Orgel spielen würde, wo sie doch bei ihnen lebte! Ja, wenn sie deren Tochter wäre ...

Aber sie war nur das Haus- und Kindermädchen der Lehrerfamilie, und das zählte nicht in den Augen der Leute. Und der Siewer-Bauer —

Noch einmal schleuderte Lene eine Hand voll Kiesel gegen die Bäume. Dann ging sie entschlossen auf die Wirtschaftsgebäude zu. Ob die Mutter in der Gesindestube war? Oder im Stall? Nein, zum Füttern und Melken war es noch zu früh, ausgemistet musste längst sein, und Feldarbeit gab es nicht am Sonntagnachmittag außer zur Ernte. Aber vielleicht war die Mutter mit den anderen Landarbeitern aus. Warten würde Lene jedenfalls nicht. Sie musste gleich wieder heim zur Lehrerfamilie. Der Weg dauerte fast zwei Stunden und sie musste ja rechtzeitig zurück sein, um das Kaffeegeschirr abzuwaschen und die Kleinen für die Nacht fertig zu machen, und Schulaufgaben von gestern hatte sie auch noch zu erledigen. Samstagnachmittag war immer Großputz, da blieb nie Zeit für die Schule, und um nichts in der Welt wollte sie die halbe Stunde nach dem Abendessen versäumen, wenn der Herr Lehrer Klavier spielte und sie alle miteinander sangen.

Lene klopfte an die Tür zum Gesindehaus und wartete. Die Mutter war erst seit letztem Jahr hier in Dienst. Dauernd wechselte sie die Stellung und Lene war bisher nur ein einziges Mal hier gewesen, zu Weihnachten. Da hatte sie der Mutter ein Geschenk gebracht, Fingerhandschuhe, die sie im Handarbeitsunterricht gestrickt hatte. Die Mutter hatte sie schweigend genommen, ohne zu sehen, wie gut das Muster gelungen war, aber vielleicht hatte sie es ja doch gesehen und nur nichts gesagt. Jedenfalls hatte sie auch ein Geschenk für Lene gehabt, zwei grüne Haarschleifen von dem Juden Abraham, der mit seinem Bauchladen auch immer ins Dorf kam. Daran sah man ja eigentlich, dass die Mutter sie nicht vergessen hatte, obwohl sie schon vor fünf Jahren weggegangen war.

Aber das hieß noch lange nicht, dass sie zu ihrer Konfirmandenprüfung kommen würde und zu ihrer Konfirmation.

Heftig stieß Lene die Tür auf und spähte in den dämmrigen großen Raum.

„Tür zu!“, fuhr eine unwirsche Stimme sie an. Vor einem der kleinen Fenster saßen vier Männer beim Kartenspiel, sonst war niemand zu sehen. „Was willst du hier?“

„Ich such meine Mutter!“, erklärte Lene. „Aber sie ist wohl nicht da.“ Rasch wandte sie sich wieder zum Gehen.

„Langsam, Mädchen! Deine Mutter, wer ist das?“

„Die Marie Schindacker“, erwiderte Lene.

„Soso. Die Marie, sieh mal an! Dann geh mal in den Garten hinterm Haus. Könnt sein, sie ist dort. Wusste ja gar nicht, dass sie eine Tochter hat, die Marie!“ Der Mann lachte.

Lene stieg das Blut in den Kopf. Also hatte die Mutter nichts von ihr gesagt und wollte nicht, dass die anderen es wussten, und nun hatte sie es verraten ...

Aber eine Tochter blieb doch eine Tochter! Und die konnte nichts dafür, dass sie nicht willkommen gewesen war und dass es keinen Vater für sie gab, nur einen, der ihr seinen Namen nicht hatte geben wollen! Und dieses ganze Gerede im Dorf über ihre roten Haare und die roten Haare vom Siewer-Bauern, all diese halben Andeutungen darüber, warum der Siewer-Bauer eine Magd mit Kind auf seinem Hof geduldet hatte, und dieses doofe Lachen! So blöd war sie nicht, dass sie sich nicht zusammenreimen konnte, was dahintersteckte, und dann bekam sie einen knallroten Kopf und wusste nicht, was sie sagen sollte, so wie jetzt.

Blindlings stolperte sie in den Garten.

Die Mutter saß auf der Feierabendbank an der sonnenbeschienenen Hauswand und hatte die Augen geschlossen. Fast leblos saß sie da, die abgearbeiteten Hände im Schoß zusammengelegt, tiefe Falten um den Mund. Nicht älter als dreißig war sie, aber wie eine alte Frau sah sie aus, und so fremd.

Beinahe wäre Lene wieder gegangen. Sie räusperte sich. „Mutter!“

Die zuckte zusammen, öffnete die Augen, blinzelte gegen die Sonne. „Du!“, sagte sie. Mehr nicht. Keine Regung, keine Überraschung, keine Freude. Und dann nach einer langen Pause: „Sag nicht, dass dich der Lehrer rausgeworfen hat!“

„Nein!“ Lene schüttelte den Kopf. „Es ist nur ...“ Sie sprach nicht weiter.

„Was — nur?“, fragte die Mutter schroff.

„In zwei Wochen ist Konfirmandenprüfung“, erwiderte Lene heiser. „Und in vier Wochen Einsegnung.“

Die Mutter rückte auf der Bank zur Seite. Lene setzte sich neben sie. Das war immerhin ein Anfang. Sie schwiegen.

„Du kommst, weil du nichts anzuziehen hast!“, stellte die Mutter schließlich fest.

„Nein! Doch! Ich — ich meine ...“ Lene verhaspelte sich. Warum nur stiegen ihr die Tränen auf? Sie würde nicht heulen, nein, das Heulen hatte sie sich doch schon vor langer Zeit abgewöhnt und sie wusste ja, wie die Mutter war. Überhaupt war ihr alles gleich, und diese fremde Frau hier allemal. „Die Frau Lehrer hat mir ihr abgelegtes Kleid gegeben, das arbeite ich um. Ich nehm die abgewetzten Stellen raus und die Ärmel schneid ich einfach ab, weil — an den Ellenbogen sind sie durch, aber sonst wird das Kleid gut, und sie leiht mir ihre Schuhe. Die Frau Lehrer hat zwei Paar Schuhe, sie sind mir zwar zu groß, aber das macht nichts.“ Lene unterbrach ihren Redeschwall. Es half alles nichts, die Frage musste raus. Mühsam rang sie sich ab: „Die Frau Lehrer schickt mich. Ich soll dich fragen, ob du zu meiner Prüfung kommst. Und zur Einsegnung.“

Keine Antwort.

Lene wartete. Hörte auf zu warten.

Sie hätte nicht kommen sollen. Sie hatte doch gewusst, wie es enden würde.

Aus dem Haus dröhnten die dumpfen Faustschläge, mit denen die Knechte ihre Trümpfe auf den Tisch hieben. In der Ferne schrie ein Kind.

„Was für eine Farbe hat das Kleid?“, fragte die Mutter.

„Grau.“

Die Mutter schüttelte den Kopf. „Schwarz muss es sein. Was denken sonst die Leute!“

„Was denken sie erst, wenn du nicht kommst!“, brach es aus Lene heraus.

Die Mutter fuhr auf „Ich hab gesagt, ich geh da nie wieder zurück! Schlimm genug, dass ich neun Jahre dort bleiben musste mit dir, nur damit du ein Dach über dem Kopf gehabt hast, bis du alt genug warst, in Stellung zu gehen, weil mich mit Kind keiner genommen hat. Schlimm genug. Und der Siewer-Bauer hat noch getan, als wär's eine Gnade — und die Bäuerin erst! Das Kotzen kommt mir, wenn ich an die denk! Und die Leute mit ihrem Gerede, als hätt ich mir das so ausgesucht! Als wär's nicht der Bauer gewesen, der mir nachgestiegen ist, bis ich mich nicht mehr erwehren konnte, blutjung wie ich war!“

Lene saß da mit offenem Mund. Noch nie hatte die Mutter davon gesprochen, noch nie. Und wie es sich anhörte!

Das Herz schlug Lene im Hals. Ein seltsames Rauschen war in den Ohren.

Bis ich mich nicht mehr erwehren konnte — nur damit du ein Dach über dem Kopf gehabt hast ...

„Die sehn mich nie wieder!“, erklärte die Mutter.

An sie, an ihre eigene Tochter, dachte die Mutter anscheinend gar nicht dabei.

„Es wär ja nur für die Kirche“, murmelte Lene schwach.

„Nur!“ Die Mutter lachte höhnisch. „Nur die Kirche!“ Dann stand sie abrupt auf. „Komm!“

Hinter der Mutter her ging Lene ins Haus, stieg die Treppe zur Mägdekammer hinauf. Warum war sie noch immer da, warum ging sie nicht einfach?

Die Mutter nahm ihr gutes schwarzes Gewand, das in ein Tuch gehüllt auf einem Bügel an der Wand hing, und hielt es Lene hin: „Da! Mach dir dein Konfirmationskleid daraus! Kannst es zerschneiden, mir passt es nicht mehr!“

Lene brachte keinen Ton heraus. „Aber“, begann sie endlich.

„Jetzt geh!“, meinte die Mutter harsch. „Ich muss in den Stall! In zwei Wochen ist Prüfung, sagst du?“

Lene nickte stumm.

„Dass du ja alles kannst!“, drohte die Mutter.

Das Kleid über dem Arm polterte Lene die Treppe hinunter und lief aus dem Haus. Sie rannte, bis sie die Allee erreicht hatte, rannte auch dort immer weiter. Laut klapperten ihre Holzpantinen auf dem Kopfsteinpflaster.

Als sie endlich nach Atem ringend stehen blieb, wurde ihr klar, dass sie noch immer nicht wusste, ob die Mutter nun eigentlich kommen würde oder nicht.

„Ist mir doch gleich!“, schrie sie in den Wind und stapfte weiter. „Ist mir doch gleich!“

Die Anne hatte doch mit ihr im gleichen Schulzimmer gesessen!

Lene, im Kreis der anderen Schüler, starrte die Fremde an, die da während der Schulpause mitten auf dem Dorfplatz stand und sich drehte und wendete, damit man sie von allen Seiten bewundern konnte. Nein, es war nicht zu fassen, dass diese feine Dame dieselbe Anne sein sollte, die vor drei Jahren nach der Schulzeit aus dem Dorf weggegangen war. Anne hatte doch genauso wie Lene keine Schuhe gehabt und hatte sich so wie Lene mit einem bis zur Unkenntlichkeit geflickten Drillichkleid und einer verwaschenen Schürze in die Schulbank der Großen gedrückt, dieselbe Bank, die nun Lenes Platz war. Nur so gute Antworten wie Lene hatte die Anne nie gegeben. Und jetzt war sie eine Städterin in Lederstiefeletten und hatte es weit gebracht, das sah man gleich.

Dabei hatte die Anne nicht einmal einen Vater. Das hieß, immerhin hatte sie einmal einen gehabt, einen Häusler ohne Land, der nichts besessen hatte als die winzige Kate mit Garten und eine einzige Ziege und der seine Familie als Tagelöhner mühselig ernährt hatte, bis er beim Holzfällen unter eine umstürzende Eiche geraten war.

Die Schulkinder standen mit offenen Mündern um Anne, die vornehme Heimkehrerin, und gafften. „Was ist denn das?“, fragte schließlich eines und wies auf den hellblau und weiß gestreiften, mit Volants gesäumten kleinen Schirm, den Anne in der Hand hielt.

„Ein Sonnenschirm, was sonst!“, erwiderte diese, öffnete den Schirm und ließ ihn über ihrer Schulter kreiseln. „So was tragen die Damen in der Stadt, damit ihre Haut blass bleibt, weil: Das ist vornehm.“

Tatsächlich, stellte Lene fest, Anne war mehr als blass. Fast durchscheinend sah sie aus. Sie musste sehr vornehm geworden sein.

Und dieses Kleid! Aus leichtem, hellem Stoff, Meter um Meter musste der hinten zu einem richtigen Höcker geraffte Rock verschlungen haben, und dann auch noch ein Unterrock, dessen Spitzen darunter hervorsahen! Und bestimmt trug Anne — Lene schaute scharf auf die unerhört schlanke und straffe, irgendwie eisern wirkende Taille der anderen —, nein, es gab keinen Zweifel, Anne hatte ein Korsett an! So etwas trug im Dorf einzig und allein die Frau Pastor.

„Aber Anne“, fragte Lene leise, „wie bist du denn so reich geworden? Hat dich am Ende ein feiner Herr geheiratet?“

„Was noch nicht ist, das kann noch werden!“, antwortete die Gefragte und lachte. „In drei Tagen geh ich ja wieder zurück nach Berlin. Und in Berlin gibt es jede Menge feine Herren. Aber das, was ihr hier seht, das hab ich mir selbst verdient. Fabrikarbeiterin in einer Spinnerei bin ich, damit ihr es nur wisst!“ Sie warf ihren Kopf in den Nacken, dass die künstlich gekräuselten Locken unter dem zierlichen Hut wippten, und blitzte herausfordernd in die Runde.

Fabrikarbeiterin! Lene stockte der Atem. Die Dorfkinder starrten.

„Dass du dich das zuzugeben traust!“, meinte Grete, die Tochter des reichen Lenz-Bauern, abfällig. „Und dann auch noch, als wär's ein Grund zum Stolz! Schämen tät ich mich!“

Lene schluckte. Sie mochte die Grete nicht, aber es war was dran an dem, was diese da aussprach: Es wurde nicht gut geredet von den Fabrikarbeiterinnen, was die für welche wären. Und in dem Journal, das die Frau Lehrer las und in das Lene manchmal einen Blick warf, stand öfter etwas darüber unter der Überschrift „Die sittliche Frage“. In der gleichen Rubrik, in der auch etwas über Prostitution stand und über das Unwesen der Schlafgänger und die unsittlichen Zustände im Obdachlosenasyl. Aber bei der Anne war das bestimmt etwas anderes, Anne war ja hier aus dem Dorf.

„Schämen? Wofür?!“, erwiderte die Angegriffene herausfordernd und blitzte Grete an. „Arbeit ehrt, habt ihr das nicht vom Herrn Lehrer gelernt? Ich hab keinen Grund, mich zu schämen! Hinterm Mond lebt ihr hier und habt keine Ahnung von der Welt und von dem, was zählt! Und ihr seht ja, wozu man es bringen kann, wenn man dieses Kaff hier verlässt und in die Stadt geht, die einzige Stadt, die überhaupt der Rede wert ist — Berlin“, schloss Anne ihren Auftritt, drehte sich auf ihrem hohen Absatz um und stolzierte in Richtung der Kate ihrer Mutter davon.

Lene sah ihr nach: Mutig war sie, die Anne, und stolz. So wäre sie selbst auch gern.

Berlin! Ganz schwindelig wurde ihr bei dem Gedanken. Hoffentlich hatte sie heute Gelegenheit, Anne noch weiter auszufragen! Aber die Frau Lehrer hatte gesagt, Lene müsse heute Nachmittag die Beete umgraben und Mist ausbreiten und Karotten und Radieschen ansäen, da blieb wohl keine Zeit, mit den kleinen Lehrerkindern an der Hand einen Ausflug zur Kate von Annes Mutter zu machen ...

In Berlin wüsste niemand, dass sie keinen Vater hatte und im Kuhstall im Stroh geschlafen hatte, bis vor fünf Jahren der Herr Lehrer sie zu sich genommen hatte als Kinder- und Hausmädchen. Und sie sah sich in Berlin in einer hohen, hellen Fabrik mit großen Fenstern und irgendwelchen blitzenden Maschinen, und da arbeitete sie und hatte so ein Kleid und solche Stiefeletten an wie Anne ...

Die Schulglocke schrillte. Lene zuckte zusammen. Die Pause war vorüber.

Mit den anderen Schülern rannte Lene zur Schultür. In Paaren stellten sie sich auf, vorne die Kleinen, dann die Mittleren, hinten die Großen bis hin zu den Größten, die so wie Lene in wenigen Wochen die Schule verlassen würden.

„Nach Berlin würd ich auch mal gern!“, flüsterte Lene dem neben ihr stehenden Mädchen zu, ohne recht darauf zu achten, dass es die Grete war. Die antwortete nicht, gab nur ein abfälliges Schnauben von sich, das so viel hieß wie: „Du doch wohl nicht!“

Hätt ich bloß nichts gesagt!, dachte Lene. So blöd bin ich auch! Ausgerechnet die Grete! Wo die doch was Besseres ist und einmal den Lenz-Hof erbt und jetzt schon die Bauernsöhne um sie anstehen!

Der Herr Lehrer öffnete die Schultür. Sofort verstummten alle Gespräche. Schweigend strömten die Kinder in den großen Schulraum und zwängten sich wieder in ihre Bänke. Holzpantinen klapperten, bloße Füße scharrten, dann war es still. Kaum hörte man mehr das Atmen der vielen Schüler. Der Herr Lehrer duldete nicht die geringste Störung.

Alle Augen hingen an ihm. Da fiel es nicht auf, dass auch Lenes Augen es taten. Hier durfte sie ihn anschauen, ohne Angst haben zu müssen, dabei ertappt zu werden. Und konnte Bilder in sich aufnehmen, die sich nachts im Bett abrufen ließen, Bilder zum Träumen, so genau wie Fotografien. Seine große, schlanke Gestalt. Seine hohe Stirn und der klare Blick, dem selten etwas entging. Der kurz gehaltene Backenbart, der an den Wangen schon ein paar graue Haare aufwies, die ihr das Schönste überhaupt erschienen. Und diese schmalen Hände mit den langen Fingern, die dem Klavier so wunderbare Töne entlocken konnten und die so ganz und gar anders waren als die rauen, harten Pranken des Siewer-Bauern.

Der Herr Lehrer verteilte Aufgaben an die Kleinen und Mittleren. Wie ruhig und bestimmt er das tat, sodass gar keinem Kind auch nur der Gedanke kam, ihm nicht zu folgen! Den Rohrstock brauchte er fast nie — ganz im Gegensatz zu Lenes früherem Herrn Lehrer, einem verbitterten Invaliden aus dem 1866er Krieg, unter dessen Knute sie ihre ersten beiden Schuljahre in Angst und Schrecken verbracht hatte. Aber einer wie ihr Herr Lehrer hatte das nicht nötig.

Nun wandte er sich den Großen zu. Einen Atemzug lang ruhte sein Blick auf Lene. Ihr stieg das Blut in den Kopf — wenn er erriet ...

„Rechenhefte raus!“, befahl er. „Eine Textaufgabe! Schreibt: 1881 wurde in Berlin die erste elektrische Straßenbahn der Welt eingeweiht.“ Er unterbrach und sah seine in der Bank der Kleinen sitzende Tochter mit hochgezogenen Augenbrauen an. „Beate! Wenn du schon wieder hier zuhörst, anstatt auf deine Schiefertafel zu schreiben, dann sag uns jetzt, wie viele Jahre das her ist!“

Beate sprang auf und stellte sich neben die Bank. „Sechs Jahre!“

„Dein Glück! Und jetzt malst du deine I, verstanden!“ Seine Stimme sollte streng klingen, aber trotzdem war etwas wie ein Lächeln darin, das man merken konnte, wenn man ganz genau hinhörte. Lene hörte sehr genau hin.

„Weiter! Sie fährt vom Bahnhof der Berlin-Anhaltischen-Eisenbahn zur Haupt-Kadetten-Anstalt in 10 Minuten. Die Entfernung beträgt 2,45 Kilometer. Wie lang braucht die Straßenbahn für 330 Meter?“

Eine elektrische Straßenbahn? Der Herr Lehrer sprach oft von der Elektrizität und von den Wundern der Ingenieurskunst und davon, dass seine Söhne einmal Ingenieure werden und es weiter bringen sollten, als es ihrem Vater vergönnt gewesen war. Aber Lene konnte sich das alles nicht vorstellen: Lampen, in die man kein Öl füllen musste, und Züge, die auf der Straße fuhren und nicht von einer Dampflokomotive gezogen wurden, und all diese anderen Weltwunder in der Reichshauptstadt, von denen der Herr Lehrer erzählte. Anne hatte das alles mit eigenen Augen gesehen und war vielleicht sogar schon einmal in ihrem schönen Kleid und den Lederstiefeletten in dieser Straßenbahn gefahren. Sie hatte den Kadetten beim Exerzieren zugesehen und war die Prachtstraße UnterdenLinden entlang spaziert, von der es ein Bild im Schulbuch gab, und hatte ihren Sonnenschirm über sich gehalten, damit sie schön blass blieb. Bestimmt hatte sie am Straßenrand gestanden und einen Knicks gemacht, wenn der Kaiser in seiner Kutsche vorbeigefahren war, und vielleicht hatte der Kaiser sie angesehen und die Hand zum Gruß gehoben, weil er gedacht hatte, Anne sei eine Dame ...

„Lene!“, rief der Herr Lehrer sie auf.

Lene fuhr in die Höhe und stellte sich neben die Bank. Jetzt musste sie die Antwort parat haben, sonst würde er böse auf sie werden, denn er wusste, dass sie im Rechnen gut war, und würde merken, dass sie geträumt hatte, und das sollte er nicht. Ihre Augen flogen über den Hefteintrag. Da stand die Aufgabe, doch keine Lösung. Sie musste so tun, als hätte sie mit der Aufgabe zumindest begonnen. „10 Minuten sind 600 Sekunden“, begann sie. „330 Meter sind 0,33 Kilometer. 600 durch 2,45 mal 0,33 macht ...“

„Danke, Lene!“ Der Herr Lehrer nickte ihr lächelnd zu. „Grete! Das Ergebnis!“

Aufatmend setzte Lene sich zurück in die Bank. Er hatte es nicht gemerkt. Mehr noch: Er hatte sie angelächelt!

Grete wusste das Ergebnis nicht und wurde getadelt. Aber inzwischen hatte Lene mit fliegender Hast die Zahlen gekritzelt und die Rechnung vollzogen, und als der Herr Lehrer sie wieder aufrief, wusste sie das Ergebnis: „Die Straßenbahn braucht für 330 Meter eine Minute, zwanzig Sekunden und 82 Hundertstelsekunden!“

„Richtig, Lene!“, sagte der Herr Lehrer. Mehr an Lob war von ihm nicht zu erwarten. Aber an seinem Gesicht sah sie doch, dass er mit ihr zufrieden war. Im Rechnen war keiner in der Klasse so gut wie sie, Lene Schindacker, obwohl sie nur nach ihrer Mutter hieß und neun Jahre ihres Lebens im Kuhstall geschlafen hatte.

Ob man als Fabrikarbeiterin gut rechnen können musste? Vielleicht glich das Rechnen ja die Sache mit dem Namen und dem Kuhstall aus, in Berlin jedenfalls. Hier im Dorf nicht, nein, hier nicht.

Die nächsten Aufgaben erzählten nichts von Berlin, sie handelten von Kühen, die 217 Liter Milch in der Woche gaben, und von Feldern, für die 13 Kinder 15 Stunden zum Einsammeln der Kartoffeln brauchten, und von anderen langweiligen Dingen, über die zu träumen sich nicht lohnte, und dann war die Schule aus.

Die anderen Schüler drängten aus dem Schulhaus. Lene musste nur von einem Raum in den nächsten gehen. Und indem sie durch die Tür trat, ihre Schulschürze losband und die blaue Arbeitsschürze vom Wandhaken nahm, legte sie die Schülerin ab und das Dienstmädchen an. Sie hatte sich lange genug ausgeruht. Jetzt begann die Arbeit.

Das Kopftuch im Nacken knotend, lief sie in die rußgeschwärzte kleine Küche. Die Frau Lehrer stand an der Esse und würzte den Linsenbrei in dem schweren Topf auf dem Dreifuß über dem Feuer. „Pell schon mal die Kartoffeln!“, sagte sie und nickte Lene kurz zu.

Lene nahm ein Messer und führte den Auftrag aus. Oben im Haus schrie die kleine Hilde. „Ich fürchte, die Hilde braucht eine neue Windel!“, meinte die Frau Lehrer. „Machst du das bitte? Und dann deck den Tisch!“ Lene rannte die Treppe hinauf, nahm die Kleine aus der Wiege, wickelte sie, warf die verschmutzte Windel in den Eimer — er war schon wieder voll, und es war Lenes Aufgabe, die Windeln vorzuwaschen, einzuweichen und auszukochen, das würde sie heute auch noch tun müssen, unmöglich, Anne zu besuchen — und eilte mit Hilde auf der Hüfte die Treppe hinab. Im Wohnzimmer geriet sie in eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen Beate, der Ältesten, und ihren beiden jüngeren Brüdern darüber, wer als Erster den bunten Kreisel mit der Peitsche antreiben durfte. „Ich darf!“, schrie Beate. „Ich geh schon in die Schule!“

„Nein, ich!“, schrie Hans zurück. „Du bist nur ein Mädchen!“

Die beiden balgten sich um die kleine Peitsche und rissen sich an den Haaren.

„Dann darf eben keiner!“, erklärte Lene und nahm ihnen die Peitsche weg. Nun schrien beide zugleich.

„Was ist denn hier los?“ Der Herr Lehrer war durch die Tür vom Schulzimmer hereingekommen.

Die Kinder verstummten. „Nichts weiter“, erklärte Lene. „Nur ein kleiner Streit. Das Essen ist gleich fertig. Es gibt Linsen.“ Hastig stellte sie mit einer Hand die Teller auf den Tisch, denn noch immer hielt sie Hilde an sich gepresst.

„So“, sagte der Herr Lehrer und maß seine Kinder. „Noch einmal so ein Geschrei ...“ Er sprach nicht weiter. Das war auch nicht nötig.

Beate warf Lene einen verschwörerischen Blick zu. „Ich hol das Besteck!“, sagte sie schnell und rannte.

Wenig später saßen alle am Tisch, Lene mit der kleinen Hilde auf dem Schoß. Eifrig beugte sie sich zu der Kleinen hinunter. Damit sie nicht in Versuchung kam, den Herrn Lehrer anzuschauen, und damit ihm und der Frau Lehrer nichts auffiel. Denn dass sie nachts an ihn dachte und auch sonst, sooft die Kinder ihr Ruhe dazu ließen, das war ihr Geheimnis und musste es bleiben. Unvorstellbar schrecklich wäre es, wenn das einer merkte.

Der Herr Lehrer sprach das Tischgebet, die Frau Lehrer teilte das Essen aus. Linsen und Kartoffeln und für den Herrn Lehrer auch noch ein kleines Stück Bauchspeck. Es schmeckte gut, sehr gut. Als Lene ihren Teller leer gegessen hatte, bekam sie noch einmal einen, und dann noch einen, so viel sie wollte. Nebenher fütterte sie Hilde mit zerdrückter Kartoffel und sie dachte daran, wie es wäre, wenn der Herr Lehrer eine Stelle an einer Berliner Schule bekommen würde und sie alle nach Berlin übersiedeln würden.

Berlin zu sehen und den Kaiser, und Straßenbahn zu fahren und ein Kleid zu haben wie Anne, und keiner wüsste, dass sie nur die Tochter von der Marie Schindacker war, die sich mit einem verheirateten Bauern eingelassen hatte! Oder sich nicht richtig gegen ihn zur Wehr gesetzt hatte, was keinen Unterschied machte in der Meinung der Leute. Denn dass man vor der Hochzeit schwanger wurde, das ging an, das war beinahe der Brauch, wenn zwei zueinander gehörten, auch wenn der Herr Pastor von der Kanzel dagegen wetterte und die Brautleute deswegen ins Gebet nahm. Aber dass man nicht heiratete, wenn ein Kind unterwegs war, das ging nicht an. Das ging ganz und gar nicht an. Und so was wie mit Lenes Mutter und dem Siewer-Bauern schon erst recht nicht.

Die Einzigen im Dorf, die nie ein Wort über die Sache verloren, waren der Herr Lehrer und die Frau Lehrer. Die waren gut zu Lene und passten auf, dass etwas Ordentliches aus ihr wurde, dass sie tüchtig war im Arbeiten und im Lernen und die Zehn Gebote hielt, und sie gaben ihr ein richtiges Bett in der Kammer, in der ihre eigenen Kinder schliefen, und immer genug zu essen.

Beim Siewer-Bauern hatte sie nicht genug zu essen bekommen. Ganz unten am Tisch hatte sie gesessen, und der Topf mit dem Essen wurde von einem zum anderen weitergeschoben. Erst nahm sich der Bauer. Dann der Großknecht. Dann der Sohn. Wenn es ein Stück Speck oder Bauchfleisch gab, war es nur für die drei. Das war eben so. Aber dann kam der zweite Knecht und dann die Bäuerin und dann die Tochter und dann Lenes Mutter, und dann nahm sich die zweite Magd den Rest. Und wenn der Topf bei Lene angekommen war, lagen meist nur noch ein paar Kartoffeln drin, und manchmal nicht einmal das. Dann hatte sie schon froh sein dürfen, wenn sie ihn mit einem Stück Brot auskratzen durfte. Weil ihre Arbeit eben die leichteste war und man so viel zu essen bekam, wie die Arbeit wert war, die man leistete. Zum Glück hatte ihr die Altbäuerin manchmal Pflaumenmusbrote oder Schmalzbrote zugesteckt ...

Aber das war schon lange vorbei. Der Herr Lehrer und die Frau Lehrer waren jedenfalls mit ihrer Arbeit zufrieden und manchmal lobten sie sie sogar, und die Frau Lehrer hatte ihr ein abgetragenes Kleid geschenkt, damit sie sich daraus ein Kleid für die Prüfung machen konnte.

Nächsten Sonntag war es so weit.

Ob vielleicht die Mutter doch ...

„Blau!“, erklärte der kleine Wilhelm ernsthaft und streckte Lene einen Baustein hin.

„Ja, blau! Da hinein!“ Sie zeigte auf das richtige Fach im Anker-Baukasten. „Das ist lieb von dir, dass du auch schon beim Aufräumen hilfst, Willi. Du bist eben schon groß!“

„Groß!“, bestätigte er stolz und legte den Klotz mit konzentrierter Miene in den Kasten. Plötzlich konnte sie nicht anders, als ihm durch die dunklen Haare zu strubbeln.

„Na ja! Von wegen groß!“ Hans, der es sich mit seinem Bilderbuch im Lehnsessel bequem gemacht hatte, lachte. „Schau mich an! Ich trage schon Hosen! Und nach Ostern komm ich in die Schule!“

„Eben!“, meinte Lene. „Und da du ja schon so groß bist, könntest du schnell mit aufräumen, ich muss nämlich die Hilde ins Bett bringen! Und du weißt ja, wenn dein Vater zum Essen kommt, muss alles in Ordnung sein.“

Hans verzog das Gesicht, doch er legte das Buch aus der Hand und half seinen kleinen Brüdern, die Spielsachen einzusortieren. Der Hinweis auf den Vater half immer. Lene nahm Hilde auf den Arm — „Mach noch einmal winke, winke!“ — und stieg mit ihr die schmale Stiege hinauf, legte sie im Schlafzimmer des Lehrerehepaars in die Wiege und setzte sich daneben auf den Boden. Hilde begann ein Protestgeschrei, das sich jedoch bald legte, als Lene ein Lied zu singen und die Wiege zu schaukeln begann. „Auf dem Berge, da wehet der Wind, da wiegt die Maria ihr Kind ..."

Der Kleinen fielen die Augen zu. Ganz weich und gelöst wurde ihr Gesichtchen. Sacht streichelte Lene ihr über die Wange. Wie zart die Haut war! Lene beugte sich über die Wiege und drückte ihre Lippen auf die Stirn des Babys. Es duftete nach Seife und nach Milch und nach Baby eben. Und es machte, dass es auch in Lene weich und gelöst wurde und ein bisschen feierlich, fast wie zu Weihnachten in der Kirche.

Eines Tages, irgendwann, würde sie selbst auch ein Baby haben ...

Lene lächelte.

Ihr Baby sollte es so gut haben wie die Hilde. Wie Hilde sollte es eine richtige Wiege in einem richtigen Zimmer haben und süßen Brei und frische Windeln bekommen und jeden Tag gebadet und im Kinderwagen spazieren gefahren werden oder unter den Apfelbaum gestellt, damit es die Blätter und die Vögel beobachten konnte. Aber ein Kindermädchen brauchte ihr Baby nicht, es hatte ja sie. Und es sollte überhaupt keinen anderen lieb haben als sie. Außer den Vater natürlich, den es dann ja auch geben musste, irgendwie, denn fehlen sollte es dem Kind an nichts, an gar nichts. Vielleicht konnte sie ja einen finden, der groß und schlank war und eine hohe Stirn hatte und schmale Hände und der ein Lehrer war ...

Lene lehnte ihren Kopf an die Wand und schloss die Augen. Wie im Nebel verschwammen ihre Gedanken, wohlig lullte der Rhythmus des Wiegens sie selber ein. Sie glitt in das Reich zwischen Wachen und Schlafen, eine schwere Wärme breitete sich in ihren Gliedern aus. Nicht einschlafen!, sagte sie sich noch, dann sank ihr das Kinn auf die Brust.

„Lene! Ich soll dich holen!“ Beate stand plötzlich in der Tür und betrachtete sie grinsend. „Du hast geschlafen!“

„Hab ich nicht!“, widersprach Lene.

„Hast du doch! Hast du doch!“ Die Worte skandierend hüpfte Beate auf einem Bein die Treppe hinab.

„Sag das noch mal, und ich sag, wer dran schuld ist, dass ich so müde bin! Wer mich nachts immer weckt und in mein Bett gekrochen kommt!“, drohte Lene.

Beate blieb stehen und drehte sich um. Groß und dunkel waren auf einmal ihre Augen. „Tust du nicht!“, bat sie.

Lene lachte. „Nein, tu ich nicht!“

Nach dem gemeinsamen Abendessen half Lene der Frau Lehrer beim Abwasch. Ganz schnell machten sie beide, denn jetzt kam gleich der beste Teil des Tages.

Wie jeden Abend trug der Herr Lehrer den Lehnstuhl ins Schulzimmer neben das Klavier und rückte eine Schulbank dazu. Jeder nahm seinen Platz ein. Die Frau Lehrer im Lehnstuhl. Willi auf ihrem Schoß. Gottfried, der Nächstältere, zu ihren Füßen auf einem Schemel. Lene zwischen Hans und Beate auf der Schulbank. Der Herr Lehrer am Klavier. Einen Augenblick hielt er die Hände schwebend über den Tasten, dann begann er zu spielen. Eine Melodie tauchte auf und verschwand wieder, versteckte sich zwischen den Tönen, klang an, fremd und doch vertraut, ein Vexierspiel. „Kein schöner Land“, flüsterte Beate Lene ins Ohr. Lene nickte und atmete tief: eines ihrer Lieblingslieder.

Der Herr Lehrer beendete seine Improvisation. Kräftig schlug er nun die Tasten des Chorsatzes. „Kein schöner Land in dieser Zeit als hier das unsre weit und breit ...“, tönte es vielstimmig. Lene sang mit den Kindern die Melodie, die Frau Lehrer den Alt, der Herr Lehrer den Bass. Und so folgte Strophe auf Strophe, Lied auf Lied, bis hin zum letzten, dem, das immer den Abschluss bildete: „Der Mond ist aufgegangen, die güldnen Sternlein prangen ...“ Beate schmiegte sich an Lene, sie legte den Arm um die Schultern des Mädchens. Da drückte sich von der anderen Seite auch Hans an sie.

So könnte es bleiben, immer und ewig, dachte Lene.

Die Frau Lehrer sprach das Abendgebet. „Und jetzt gute Nacht, Kinder!“, sagte sie.

„Ach, bitte, Papa, spiel doch noch was!“, bettelte Beate.

„Ja, bitte, die Mondscheinsonate!“, stimmte Lene ein.

Er lächelte. „Nun gut, den ersten Satz! Aber danach ist Schluss."

Er schloss die Augen, saß eine Weile ganz still da. Dann begann er. Und aus dem Klavier stiegen Töne auf, so wunderbar wie Elfen, die im Mondschein ihren Reigen tanzen. Ein ganzes Feenreich schwebte durch das Zimmer und raunte von den Wundern der Natur und den Geheimnissen der Nacht.

Ein Gefühl war in Lene, als wäre das alles zu groß für ihr Herz. Beate im Arm, beobachtete sie den Herrn Lehrer. Er spielte mit geschlossenen Augen und ein Ausdruck war in seinem Gesicht, dass man gar nicht glauben konnte, dass das derselbe Mann war, der am Tag mit einem Blick eine ganze Horde Schulkinder zum Schweigen bringen konnte. Traurigkeit war darin und Sanftheit, Wehmut und Frieden und — Lene wagte kaum, das Wort zu denken — ja: Liebe.

Sie wünschte, sie könnte zu ihm hingehen und ihm die Hand auf die Schulter legen und sich an ihn lehnen. Und so stehen, ganz nah bei ihm, während er musizierte. Nur einmal, nur dies eine Mal ...

Dann war die Musik vorüber und der Augenblick. Lene scheuchte die Kinder die Treppe hinauf, half ihnen beim Ausziehen, streifte ihnen die Nachthemden über den Kopf, wachte über Händewaschen und Zähneputzen, goss das gebrauchte Wasser aus der Waschschüssel in den Schmutzeimer und wischte die Schüssel aus, schüttelte die Betten auf, deckte ein Kind nach dem anderen zu. Aber ein Teil von ihr war noch immer unten im Schulzimmer, am Klavier.

Beate schlang ihre Arme um Lenes Hals. „Wenn ich doch wieder so schlecht träume?“, flüsterte sie.

„Dann kommst du in mein Bett!“, flüsterte Lene zurück.

Als sie in die Stube hinunterkam, saß die Frau Lehrer an der Nähmaschine und nähte Flicken auf die zerrissenen Hosen von Hans, während der Herr Lehrer im wieder zurückgetragenen Lehnstuhl die „Vossische Zeitung“ las.

„Du musst noch einmal Wasser holen, Lene!“, sagte die Frau Lehrer. „Die Eimer sind schon wieder alle leer. Und dann trenn das Kleid deiner Mutter auf! Ich habe Schnittmuster für dein Konfirmationskleid herausgesucht. Da, schau mal die offene Seite im Journal an, ich glaube, das ließe sich aus dem Stoff arbeiten!“

Lene betrachtete das Bild. Wunderschön war es, das Kleid, mit Falbeln und Biesen und gepufften Ärmeln und einem Stehkrägelchen mit Rüschen. „Meinen Sie wirklich?“, fragte sie ungläubig. „Ist das nicht — ich weiß nicht, es sieht schwierig aus. Ob ich das nähen kann?“

Die Frau Lehrer lachte. „Ach Lene! Ich helfe dir doch dabei! Und wir beide, wir werden das ja wohl hinkriegen.“

„Ja, wir beide!“ Lene nickte. „Ich danke Ihnen auch schön, Frau Lehrer!“ Sie holte die Wassereimer aus der Küche und trat in den dunklen Abend hinaus.

Wie gut ich es doch habe, dachte Lene auf dem Weg zum Brunnen. So ein Zuhause zu haben!

Es ist ganz gleich, ob meine Mutter zur Prüfung und zur Einsegnung kommt oder nicht. Sollen die Leute doch denken, was sie wollen! Die Frau Lehrer ist dabei und der Herr Lehrer, und er spielt die Orgel. Und wenn er sie auch für alle spielt, so doch für mich ganz besonders. Und keiner von den andern weiß, wie sein Gesicht aussieht, wenn er die Mondscheinsonate spielt!

KAPITEL 2

Lene kleckste etwas Schmierseife auf den Fußboden, streute Sand darüber, tauchte die Wurzelbürste in den Zinkeimer mit heißem Wasser und scheuerte weiter. Vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Ihre Gelenke taten vom langen Knien schon weh. Aber sie hatte gerade erst die Hälfte des Flures geschafft. Hell glänzten die rohen Holzdielen, wo Lene sie schon gescheuert und gewischt hatte. Grau und stumpf sahen sie aus, wo sie erst noch bearbeitet werden mussten. Morgen, wenn sie nach der Prüfung nach Hause kamen, sollte alles festlich und sauber aussehen, hatte die Frau Lehrer gesagt. Und nun buk sie sogar noch einen Kuchen! Und fragte Lene bei der Arbeit ab! Als ob Lene ihre Tochter wäre.

„Der dreiundzwanzigste Psalm!“, rief die Frau Lehrer aus der Küche.

„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln“, antwortete Lene und leierte im Rhythmus ihrer Bewegungen weiter: „Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser ...“

„Der hundertste Psalm!“

„Jauchzet dem Herrn alle Welt! Dienet dem Herrn mit Freuden“, sagte Lene auf und scheuerte und wischte und scheuerte und wischte. Dann endlich schüttete sie das Schmutzwasser vor die Haustür, pumpte am Brunnen vor dem Schulhaus sauberes Wasser in den Putzeimer, goss in der Küche kochendes aus dem Kessel dazu, ging noch einmal zum Frischwasserholen an den Brunnen, füllte den Kessel nach und stellte ihn wieder auf den Dreifuß über die Glut. Die Frau Lehrer nickte ihr anerkennend zu. Lene lächelte. Eine Arbeit von selber zu machen, weil man wusste, dass sie nötig und an der Reihe war, das war besser, als immer nur Befehlen gehorchen zu müssen. Und die Anerkennung der Frau Lehrer tat gut. Da wusste man doch, wofür man sich plagte!

Lene kehrte zum Scheuern in den Flur zurück. „Der dreiundsiebzigste Psalm, Vers dreiundzwanzig bis sechsundzwanzig!“, rief die Frau Lehrer hinter ihr her.

„Dennoch bleibe ich stets bei dir“, begann Lene und griff nach der Bürste.

Sechs Psalmen, fünf Gesangbuchlieder mit allen Versen — sogar die zwölf Verse von „Befiehl du deine Wege“ — und das Glaubensbekenntnis mit Auslegung, dann war der Flur sauber. Und Lene war nicht ein einziges Mal stecken geblieben. Wenn die Mutter doch zur Prüfung kam, dann würde sie schon sehen, dass sie sich für ihre Tochter nicht zu schämen brauchte! Und der Herr Lehrer musste sich auch nicht schämen, dass er Lene Schindacker in sein Haus aufgenommen hatte.

Sie stand mit schmerzenden Beinen auf, nahm den Eimer und leerte ihn draußen. Auf dem Dorfplatz spielten die Lehrerkinder mit ein paar anderen Kindern Murmeln. Eine Weile sah Lene zu. Murmeln hätte sie als Kind auch gern gespielt, aber nie welche gehabt, und wer keine hatte, konnte nicht mitspielen und keine dazugewinnen, so war das nun mal. Und mit fünf Jahren war es mit dem Spielen sowieso vorbei gewesen.

Sie erinnerte sich an ihren fünften Geburtstag, als wäre es gestern gewesen. Schweigend wie immer war das Mittagessen verlaufen, denn nur der Bauer durfte bei Tisch ein Gespräch anfangen, und das tat er so gut wie nie. Aber als er den letzten Bissen aufgegessen und Messer und Gabel am Kittel abgewischt hatte, hatte er gesagt: Die Lene ist heute fünf geworden! Vor Schreck war ihr die trockene Kartoffel im Hals stecken geblieben. Der Bauer redete von ihr! Zeit, dass sie was arbeitet für ihr Brot!, hatte der Bauer weitergesprochen. Lene, von morgen an hütest du die Gänse! Und eines sag ich dir, wenn dir eine entwischt und ins Haferfeld läuft, dann geht's dir schlecht! Und wenn dir eine auf den Bahndamm läuft und vom Zug überfahren wird, dann traust du dich am besten gar nicht mehr nach Hause! Ist das klar?!

Es war sehr klar gewesen. Und so war sie am nächsten Morgen einer Schar schnatternder Gänse ausgeliefert worden, die nicht im Geringsten von ihren Befehlen beeindruckt gewesen waren, und einem bösartigen Ganter, der fast so groß war wie sie selbst und dessen Bisse höllisch wehtaten. Wenn nicht Lenes Patin, die Altbäuerin, gewesen wäre, die an den ersten Tagen mit ihr die Gänse auf die Weide getrieben und ihr gezeigt hatte, wie man sich mit der Rute bei den Gänsen und sogar bei dem Ganter Respekt verschaffen konnte ...

Nein, es war keine Gans überfahren worden, aber ins Haferfeld ausgebüxt waren sie mehr als einmal, und sie da wieder rauszubekommen, das ging nicht, ohne hinterherzulaufen und damit Halme niederzutreten, und wenn der Siewer-Bauer das gemerkt hatte, so war es immer auf eine Tracht Prügel hinausgelaufen. Der Siewer-Bauer machte keine leeren Drohungen.

Wenn er wenigstens der Vater gewesen wäre. Bei einem richtigen Vater, da war es etwas anderes. Der Herr Lehrer war manchmal auch streng mit seinen Kindern, wenn es eben sein musste, aber er liebte sie trotzdem, das merkte man. Doch bei einem Bauern, der einem seinen Namen nicht gab und bei dem man im Kuhstall schlafen musste ...

Morgen, bei der Prüfung, würde er sehen, dass trotzdem etwas aus ihr geworden war. Wenn es ihn überhaupt etwas anging.

„Beate!“, riss dicht hinter ihr eine Stimme Lene aus ihren Gedanken. Die Frau Lehrer war herausgekommen und stand nun neben ihr in der Schulhaustür. „Komm rein!“, rief sie erneut nach ihrer Tochter. „Du musst noch Klavier üben!“

Beate, die eben eine ganze Hand voll bunter Murmeln gewonnen hatte, sah auf und verzog das Gesicht. „Ich will noch draußen bleiben!“

„Mag schon sein!“, erwiderte die Frau Lehrer gelassen. „Aber du musst üben! Du weißt, dass dein Vater sehr ärgerlich wird, wenn du dein neues Stück nicht kannst! Also rein mit dir!“

Beate maulte, erhob sich betont widerwillig und kam auf ihre Mutter und Lene mit einem missmutigen „Immer dieses blöde Üben!“ zu.

„Freu dich doch, dass du Klavierspielen lernen darfst!“, fuhr Lene das Mädchen an. „Andere wären froh drum!“ Sie erschrak über ihre eigene Heftigkeit.

„Du weißt ja nicht, wie langweilig das ist!“, antwortete Beate patzig. „Du musst es ja nicht!“

Lene presste die Lippen zusammen. Was Beate da sagte, tat so weh, dass sie hätte schreien mögen oder sogar dreinschlagen. Aber die Kleine konnte ja nichts dafür. Sie ahnte nicht, dass Lene keinen größeren Wunsch gehabt hätte, als vom Herrn Lehrer Klavierunterricht zu bekommen. Und es nie gesagt hatte. Weil ihr so was nicht zustand. Weil sie sich ihr Brot verdienen musste und eben nur das Dienstmädchen war und nicht die Tochter.

„Nun ist aber genug, Beate!“, erklärte die Frau Lehrer sehr bestimmt und sah dem Mädchen kopfschüttelnd nach, wie es im Schulhaus verschwand. „Sag mal“, wandte sie sich dann an Lene, „hast du dir schon Gedanken gemacht, wohin du in Stellung gehen willst, wenn du mit der Schule fertig bist?“

Lene starrte die Frau Lehrer an. Auf einmal war ihr, als wanke der Boden unter ihr. „Was, wohin?“, stotterte sie. „Aber wieso — ich, ich dachte, ich bleib — kann ich denn nicht bei Ihnen bleiben? Bin ich denn — ich dachte — sind Sie denn nicht zufrieden mit mir?“ Heiß stieg ihr die Angst auf: Hatte die Frau Lehrer vielleicht etwas von ihren Träumen gemerkt und wollte sie deswegen los sein? Oder wusste es gar der Herr Lehrer selbst?!

„Ach, Lene!“ Die Frau Lehrer legte ihr die Hand auf die Schulter. „Natürlich sind wir zufrieden mit dir, das weißt du doch, so fleißig und anstellig, wie du bist! Du bist mir ans Herz gewachsen fast wie mein eigen Kind, und meinem Mann auch, das weiß ich, das darf ich so sagen. Und ich gebe dir auch das beste Zeugnis, das ein Mädchen bekommen kann. Aber bleiben — ich kann dir ja keinen Lohn zahlen, Lene. Kein Pfennig bleibt mir übrig am Monatsende. Es reicht einfach nicht.“

Lene schluckte. Langsam beruhigte sich ihr Herz, standen die Beine wieder sicher. Sie wurde nicht hinausgeworfen. Sie war nicht entlarvt. Es ging nur ums Geld. „Dann bleib ich eben ohne Lohn.“

Die Frau Lehrer schüttelte den Kopf. „Nein, Lene. Das wäre nicht recht. Nicht, nachdem du eingesegnet bist. Solange du noch ein Schulkind bist, ist es etwas anderes. Wir haben dir ein ordentliches Zuhause gegeben und du bist mir zur Hand gegangen, und das hatte so seine Richtigkeit. Aber jetzt bist du vierzehn und musst dir etwas verdienen und etwas zurücklegen. Wenn einmal ein anständiger Bursche kommt, der es gut mit dir meint, wirst du jede Mark brauchen, damit ihr einen Hausstand gründen könnt.“

Lene schwieg. Es stimmte, was die Frau Lehrer da sagte. Wenigstens war es nicht so, dass sie gehen musste, weil man sie nicht mehr haben wollte oder weil man etwas gemerkt hatte. Aber die Familie verlassen müssen, ihn nicht mehr sehen dürfen, nicht mehr am Abend sein Klavierspiel hören und Lieder mitsingen dürfen, wie sollte sie das überhaupt aushalten? So grau würde alles sein ohne ihn, nein, das konnte sie sich gar nicht vorstellen. Und auch die Frau Lehrer und die Kinder würden ihr fehlen, wo sie doch gehofft hatte, dazuzugehören, nicht richtig natürlich, aber doch irgendwie ...

„Ich habe gehört, der Lenz-Bauer sucht eine junge Magd!“, fuhr die Frau Lehrer fort. „Dann kannst du im Dorf bleiben.“

„Der Lenz-Bauer?“, fuhr Lene auf. „Nie!“ Der Vater von der Grete — dann würde sie sich von der herumkommandieren lassen müssen und ganz unten an deren Tisch sitzen!

Die Frau Lehrer sah sie verwundert an. „Warum nicht der Lenz-Bauer? Aber wie auch immer, such dir beizeiten was! Du kannst ja auch deine Mutter fragen, vielleicht kommst du auf dem Gut unter, wo sie ist.“

Dann doch lieber der Lenz-Bauer, dachte Lene. Wenn ich nicht mehr beim Herrn Lehrer sein darf, dann ist sowieso alles gleich.

Aus dem Schulhaus drang Beates Klaviergeklimper. So lustlos und stümperhaft die Tasten auch angeschlagen wurden, die Melodie des Volksliedes war doch zu erkennen: „Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß, wie heimliche Liebe, von der niemand nichts weiß ... „

Lene presste die Hände im Schoß zusammen. Hier vorne in der Kirche auf den Stühlen zu sitzen in dem neuen grauen Kleid — und zu wissen, dass die ganze Gemeinde einem im Rücken saß und aufpasste, ob man auch nichts Falsches sagte oder sich falsch benahm!

Dabei war sie sicher, dass sie nichts Falsches sagen würde. Schließlich hatte die Frau Lehrer sie alles abgefragt und sie hatte keinen einzigen Fehler gemacht.

Nein, das war es nicht. Aber hinten in der letzten Reihe saß auf der Frauenseite im Kirchenschiff die Mutter. Sie war gekommen, sie war wirklich gekommen, in einem einfachen schwarzen Kleid mit Schultertuch, denn ihr Festgewand war ja nun aufgetrennt und wartete darauf, für Lene zum Konfirmationskleid umgenäht zu werden.

Lene hatte die Mutter entdeckt, als sie mit den anderen Konfirmanden hinter dem Herrn Pastor in die Kirche eingezogen war. Einen kurzen Blick hatte sie mit der Mutter getauscht, und es kam ihr fast vor, als hätte die Mutter gelächelt. Jetzt musste Lene sich zusammenreißen, damit sie nicht aufstand und sich umdrehte, um noch einmal hinzusehen.

Auf der anderen Seite der Kirche saß der Siewer-Bauer auf dem Platz, auf dem er immer saß.

Selbst mit gesenktem Kopf hatte Lene beim Einzug die Blicke der Leute gespürt, die zwischen dem Siewer-Bauern und der Marie Schindacker hin- und hergingen, Blicke, die sie in ihrem Rücken spürte, seit sie hier vorn saß, Blicke, die sich in ihrem Nacken kreuzten.

Auf einmal wünschte sie, die Mutter wäre nicht gekommen.

„Ich weiß, woran ich glaube“, sang sie mit den anderen Konfirmanden.

Was war nur mit ihrer Stimme los? Sie hatte doch eine gute Singstimme, das sagte der Herr Lehrer immer. Nun schien sie ihr brüchig und heiser. Doch nach und nach gewann sie im Singen Sicherheit. Klarer klang es nun schon: „Ich weiß, was ewig dauert ...“

Drei Verse, dann begann die Prüfung. Der Herr Pastor begann mit den Zehn Geboten. Lene atmete auf: Das war leicht, auch wenn er die Gebote nicht der Reihe nach abfragte. Karl — das neunte Gebot. Grete — das dritte Gebot. Heinrich — das erste Gebot. Alles lief wie am Schnürchen. Dann hörte Lene ihren Namen. Sie stand auf, ohne Angst. „Das sechste Gebot!“, verlangte der Herr Pastor.

Das sechste Gebot.

Auf einmal veränderte sich etwas in der Kirche. Kein Scharren von Füßen mehr, kein Knarren einer Bank, kein Husten. Es war, als hielten alle den Atem an. Die Stille wurde hörbar. Nahm sie nicht etwas Lauerndes an?

Das sechste Gebot.

Die Mutter auf der linken Seite der Kirche, der Siewer-Bauer auf der rechten. Und sie, Lene, hier vorn.

In Lenes Hals war es trocken. Die Kehle zugeschnürt. Alles um sie herum weit weg.

„Lene Schindacker!“, hörte sie aus der Ferne die unnachgiebige Stimme des Herrn Pastor. „Wir warten!“

Sie schluckte, rang um jede Silbe. „Das sechste Gebot“, flüsterte sie. „Du sollst nicht ehebrechen.“

„Lauter! Wir hören nichts!“

Sie nahm alle Kraft zusammen, schrie beinahe, Tränen in den Augen: „Du sollst nicht ehebrechen!“

Sie hörte Unruhe, ein paar Schritte im Kirchgang, aufgeregtes Tuscheln, dann das laute Knarren der Tür, das Zuschlagen, und wusste ohne sich umzudrehen: Es war ihre Mutter, die den Kirchenraum verließ.

Lene sank auf ihren Stuhl. Sie zitterte am ganzen Körper. Und plötzlich dachte sie: Ich geh weg von hier. Ich geh nach Berlin. Und nie, nie wieder kehr ich zurück.

„Was willst du?“, fuhr der Herr Lehrer auf. „Nach Berlin in eine Fabrik?!“

Lene nickte. Nun war es heraus. Und vielleicht, vielleicht hielt er sie zurück und sagte: Dann bleib lieber bei uns!

„Ja, bist du denn von allen guten Geistern verlassen!“, polterte er los und schlug mit der flachen Hand auf den Esstisch, dass die Tassen schepperten. „Willst du etwa in der Gosse landen?“

„Ich bitte dich, Gotthelf, denk an die Kinder!“, warf die Frau Lehrer ein.

Lene spürte, wie ihr das Blut in den Kopf stieg, wie ihr Gesicht zu glühen begann. So hatte sie sich das Gespräch nicht vorgestellt, heute, am Tag nach ihrer Konfirmation, heute, am ersten Tag, an dem sie zu den Erwachsenen gehörte. „Wieso denn“, stammelte sie, „Anne ist doch auch in einer Fabrik in Berlin. Sie hat gesagt, sie arbeitet in einer Spinnerei, sie hat ihre eigene Spinnmaschine, da muss sie immer die leeren Spulen aufstecken und die Fäden dran festbinden und die vollen Spulen herunternehmen und so, und überhaupt —“ Lene holte tief Luft. Langsam redete sie sich Mut an, sogar Zorn — es war nicht gerecht von ihm, es war einfach nicht gerecht, sie aus dem Haus zu weisen und ihr dann noch Vorwürfe zu machen, wenn sie ihr Leben selbst in die Hand nahm! „Und überhaupt, ich weiß gar nicht, warum Sie so böse sind! Ich würde ja gerne hier bei Ihnen bleiben, dafür würde ich sogar das andere aushalten hier im Dorf ...“

Ihre Stimme drohte umzukippen, verzweifelt rang sie um Fassung, nahm einen neuen Anlauf: „Sie sagen doch immer, Arbeit ehrt, und Anne sagt, in der Fabrik verdient man dreimal so viel wie als Magd, und wie das ist, Stall ausmisten und Mist breiten und melken, bis einem die Hände wehtun, und Heuernte und Rüben hacken, das weiß ich, da macht mir keiner was vor! Ich seh's ja an meiner Mutter, mit dreißig hat sie schon einen krummen Rücken, und außerdem will ich nach Berlin!“

„Ach ja?“, meinte er. „Und wo, bitte, wenn ich fragen darf, willst du wohnen in Berlin?“

Wohnen? Darüber hatte sie noch nicht nachgedacht. Sie zuckte die Schultern. „Es wird sich schon was finden! Große Ansprüche hab ich ja nicht, ich hab lange genug im Kuhstall geschlafen!“ Herausfordernd blitzte sie ihn an. Und hoffte doch noch immer nichts sehnlicher, als dass er sagen würde: Bleib bei uns!