Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

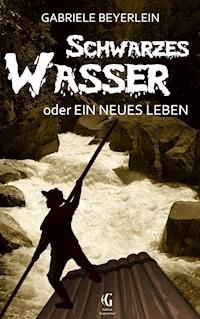

Für ganze Kerle gibt es nichts Besseres, als das Leben im Wald und auf dem Fluss, so hart es auch ist, hört Hans von seinem Vater. Damit ist für Hans klar: Er will Flößer werden wie sein Vater. Doch dann gerät die Familie in Not und Hans steht vor der denkbar größten Herausforderung. Eine Geschichte aus einer Zeit, in der man Holz noch gefahrvoll mit Flößen transportierte, in der aber auch schon die ersten Eisenbahnen gebaut und Kinder in Fabriken ausgebeutet wurden. Für Kinder und Jugendliche ab 11 Jahren.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 380

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ÜBER DIE AUTORIN

Gabriele Beyerlein ist seit 1987 freie Schriftstellerin und hat mehr als dreißig Bücher für Kinder, für Jugendliche und für Erwachsene veröffentlicht, darunter zahlreiche in der Vergangenheit spielende Jugendromane, in denen sie eine spannende Handlung mit historischer Genauigkeit verbindet. Ihre Bücher standen wiederholt auf Nominierungslisten für Literaturpreise. Sie erhielt den Heinrich Wolgast Preis 2008 und den Gerhard Beier Preis 2010.

Gabriele Beyerlein hat Psychologie studiert, promoviert und in der sozialwissenschaftlichen Forschung und Lehre gearbeitet. Nachdem sie ihre Leidenschaft für das Schreiben entdeckt hatte, machte sie sich als Autorin selbstständig. Sie lebt heute in Darmstadt.

www.gabriele-beyerlein.de

www.facebook.com/gabriele.beyerlein.autorin

Inhaltsverzeichnis

Der Sohn des Flößers

Fabrikkinder

Das Lange Warten

Auf dem Weg

Mannheim

Ein Neues Leben

Nachwort

Worterklärungen

Edition Gegenwind

Kinder- und Jugendbuch

Belletristik

DER SOHN DES FLÖßERS

Er müsste längst umkehren, es wurde bald dunkel. Hier im Wald unter den Tannen war es schon duster. Aber die Pfifferlinge hoben sich hell vom Waldboden ab, die sah man noch immer. Schnell die hier noch sammeln. Und die dort drüben. Und wenn er noch ein Stück weiter den Steilhang hinabkletterte, wäre er gleich bei der besten Stelle, die er noch vom letzten Jahr her wusste. Aber dann nichts wie heim! Er war tief im Wald, und wenn es finster wurde, fand man nicht mehr heraus.

Die Mutter hatte nicht zulassen wollen, dass er den Vater ein Stück begleitete. Erst als der Vater gesagt hatte, dass es noch Steinpilze gäbe, hatte sie es erlaubt. Wie der Vater ihm dabei zugezwinkert hatte, nur mit einem Auge, sodass die Mutter es nicht sah …

Heidi und Vroni, seine beiden jüngeren Schwestern, hatten auch gleich mitgewollt. Aber nicht gedurft. Die kannten sich mit Pilzen und dem Wald eben noch nicht so gut aus wie er. Und jemand musste ja der Mutter beim Flachshecheln helfen.

Am Steg über den Finstergrund hatte Hans sich vom Vater getrennt. Der Vater hatte noch einen weiten Weg zu dem Waldgebiet vor sich, in dem er endlich wieder Arbeit als Holzfäller gefunden hatte. Nun streifte Hans fernab von jedem Weg allein durch den Forst, ohne einem Menschen zu begegnen. Dafür hatte er Rehe gesehen und sogar einen Hirsch mit kapitalem Geweih.

Hans bückte sich nach den Pfifferlingen, schnitt sie mit seinem Messer ab und legte sie in den Sack. Mit Pilzen machte ihm keiner was vor: Die zu unterscheiden, hatte er vom Vater gelernt. Er wusste genau, welche giftig waren und welche man essen konnte und wo sie wuchsen. Beim Abschied am Finstergrund hatte der Vater ihm die beste Stelle für Steinpilze verraten. Hans hatte den beschriebenen Fleck unter den Fichten oberhalb des kleinen Wasserfalls mühelos gefunden und seinen Sack schon halb voll mit Steinpilzen. Nun wollte er ihn mit Pfifferlingen auffüllen.

Hans kletterte den Hang weiter hinab. Es war so steil, dass er ins Rutschen kam. Rasch hielt er sich an einer Baumwurzel fest, bekam einen Ast zu fassen und ließ sich daran hinunter. Er hatte es doch gewusst! Hier wuchsen die Pfifferlinge dicht an dicht. Er schnitt sie ab und schnallte sich den gefüllten Sack auf den Rücken. Eben wollte er die steile Stufe wieder hinaufklettern und den Weg suchen, da stockte er. Was war das dort unter der jungen Buche? Unwillkürlich duckte er sich. Langsam pirschte er näher. Etwas zuckte dort im herabgefallenen Laub. Etwas Braunes. Und dann leuchtete ein heller Fleck.

Auf einmal war sein Hals ganz trocken. Ein Hase. Gefangen in einer Falle. Vergebens versuchte das Tier sich zu befreien und zappelte verzweifelt. Dann lag es wieder still.

Hans stand starr. Fallen stellen – das tat kein Jäger. Das tat nur ein Wilderer. Und Wilderei stand streng unter Strafe. Ein Wilddieb, der sich erwischen ließ, kam ins Zuchthaus, davon hatte er reden hören.

Einem Dieb wegzunehmen, was dem sowieso nicht gehörte, war doch eigentlich kein Diebstahl, oder? Hans fasste das Messer fester. Hasenbraten mit Pilzen … Besser als Weihnachten. Seit Monaten hatte es daheim kein Fleisch mehr gegeben. Weil der Vater diesen Sommer manchmal keine Arbeit gehabt hatte. Und weil das Geld vorn und hinten fehlte, wie die Mutter klagte.

Hans kniete nieder, den Blick auf die Kehle des Hasen geheftet. Da sah er durch das Fell, wie hoch und schnell die Halsschlagader pochte. Bestimmt hatte der Hase Angst. Und diese Augen! Wenn der Hase ihn doch nicht ansehen würde! Hans ließ das Messer wieder sinken. Er konnte es nicht, unmöglich.

Mit zitternden Händen befreite er das Tier aus der Falle. Einen Augenblick lag es noch still, dann versuchte es zu fliehen. Doch schon nach der ersten Bewegung brach es hilflos zusammen. Jetzt erst sah Hans: Die Vorderläufe des Hasen waren seltsam verdreht. Gebrochen durch die Falle. Hans stöhnte auf. Tränen schossen ihm in die Augen. Was für eine Gemeinheit, einem Tier so etwas anzutun!

Da hörte er ein entferntes Bellen. Er fuhr herum. Von links unten am Hang kam es. Durch den dichten Mischwald, in dem nachwachsende Bäume die Lücken zwischen den hohen Stämmen der alten Tannen und Buchen füllten, konnte Hans den Hund nicht sehen, aber es war ihm klar: Hier mitten im Wald, weit ab von jedem Weg, stieg kein Glasträger, Uhrenverkäufer oder Hausierer den Berg herauf – niemand, der sich bei seiner weiten Wanderung zum Schutz von einem Hund begleiten lassen mochte. Und ein Hirte mit Herde und Hütehund war hier schon gar nicht unterwegs.

Es konnte nur der Hund des Jägers sein, der da bellte. Und der Jäger ging mit seiner Büchse nicht nur deshalb durchs Revier, um Wild zu schießen, sondern ebenso, um Wilddiebe zu fassen.

Wenn der ihn hier überraschte, neben dem verletzten Tier – würde er gleich schießen? Das wohl nicht. Aber jedenfalls würde der Jäger ihn für den Verbrecher halten, der den Hasen in der Falle gefangen hatte! Packen würde der ihn, zur Gendarmerie schleifen, bei Gericht verklagen …

Da könnte er seine Unschuld noch so sehr beteuern, keiner würde ihm glauben: Auf frischer Tat ertappt.

Hans sprang auf, rannte los. Der Rucksack hüpfte bei jedem Schritt auf seinem Rücken. Nach rechts hinüber rannte Hans zwischen den Bäumen den Hang entlang, immer weiter weg von daheim, nur weg hier, weg!

Das Gebell hinter ihm blieb zurück und änderte sich. Jetzt hat der Hund den Hasen gefunden und verbellt ihn, dachte er, hoffentlich hält ihn das auf! Wenn er mich verfolgt, muss ich mich stellen. Einem Jagdhund, der einmal die Fährte aufgenommen hat, entkommt man nicht. Er rannte und rannte, schlug Haken um Bäume und große Steinbrocken, brach durch dichtes Gebüsch, kletterte um eine Felsnase herum, rannte weiter. Plötzlich fiel der Berghang beinahe senkrecht ab. Unten ein enges, stark abschüssiges Tal. Zu spät, den wilden Lauf zu bremsen. Hans rutschte zwischen den Bäumen den Steilhang hinunter, schlitterte auf seinem Hintern, langte Halt suchend um sich, bekam eine Wurzel zu fassen, drehte sich an ihr herum zum Berg hin, konnte sich nicht halten, rutschte nun auf allen vieren, griff bald hier, bald dort nach dem Ast eines Strauches, dem Stamm eines jungen Bäumchens, stieß gegen einen Baumstamm, aber kam nicht zum Halten, sondern glitt seitlich an ihm ab, konnte seine Rutschpartie nur verlangsamen, nicht stoppen – und landete endlich unsanft in einem schmalen, steinigen Bach.

Einen Augenblick saß er wie betäubt, dann rappelte er sich wieder auf und lief im Bachbett bergab. Den Hund hörte er nicht mehr. Das Wasser war kalt. Wie Nadeln biss es in seine nackten Füße. Doch wenigstens würde es seine Spur verwischen. Falls der Hund ihm doch bis zum Bach folgen sollte, musste er hier seine Fährte verlieren.

Nun konnte Hans seine Füße vor Kälte schon kaum mehr fühlen. Aber immer wenn er versuchte, aus dem Bach zu steigen, rutschte er zurück. Das Ufer war zu steil. Und wo es etwas flacher wurde, war es so dicht mit Gestrüpp bewachsen, dass er nicht hinausgelangen konnte. Ihm blieb nichts anderes übrig, als weiter im sprudelnden Bach bergab zu laufen, von Stein zu Stein zu springen, über Felsbrocken zu steigen und an den Kaskaden kleiner Wasserfälle hinabzuklettern. Mehrfach rutschte er auf den bemoosten Steinen aus und landete im Wasser.

Endlich fand er eine Stelle, an der er sich auf die Böschung ziehen konnte. Er ließ sich ins Unterholz fallen und umschlang seine eisigen Füße. Nass und kalt klebte ihm die Hose am Leib. Rasch stand er wieder auf. Er musste weiter! Wenn er nur wüsste, wo er war!

Es gab unzählige Bäche im Wald. Viele kannte er von seinen Streifzügen. Diesen hier nicht. Vielleicht führte er weit weg von zu Hause, womöglich ins Nachbartal?

Wenn er über die Grenze nach Württemberg geriet, ohne es zu merken! Irgendwo in der Nähe musste die Grenze verlaufen. Aber wie sollte man sie erkennen, mitten im Wald, wenn man gar nicht wusste, wo man war? Man durfte bestimmt nicht einfach so über die Grenze gehen.

Vielleicht wurde sie von den preußischen Soldaten bewacht? Überall waren diese fremden Soldaten, die der Großherzog ins Land geholt hatte, wegen der Revolution. Es hieß, die verhafteten jeden, der verdächtig war …

Oder wenn er von württembergischen Gendarmen ergriffen wurde und sie glaubten, er wäre ein Dieb oder Wilderer oder sonst einer, der Grund hatte, aus Baden vor der Polizei wegzulaufen!

Hans presste die Zähne zusammen. Umkehren half jetzt auch nicht. Es war schon zu dunkel. Er würde die Stelle nicht wiedererkennen, wo er in den Bach geraten war. Er würde es nicht schaffen, den Steilhang hinaufzuklettern. Er würde seinen Weg nicht zurückgehen können. Dem Bach zu folgen war seine einzige Möglichkeit. Ein Bach führte immer zu einem Tal – und irgendwann auch zu Menschen.

Er lief und lief. Das enge Tal weitete sich. Laubbäume wuchsen neben dem Bach und Gras, in dem sich leicht vorankommen ließ. Hans rannte immer weiter. Manchmal stolperte er über einen Stein oder eine Wurzel und fiel hin. Manchmal stieß er sich den Kopf an einem Ast. Es war schon so dunkel. Eine Nacht allein im Wald, im Finstern, in nassen Kleidern …

Der Bach mündete in einen anderen, größeren. Plötzlich fühlte er einen Weg unter seinen Füßen. War er hier nicht schon einmal gewesen? Im Dunkeln sah alles so anders aus als bei Tag. Da hörte er etwas: das rumpelnde, kreischende Lärmen einer Sägemühle. Jetzt war er gerettet.

Der Wald lichtete sich und Hans gelangte auf eine große Wiese. Atemlos blieb er stehen. Er sah ein breit ausladendes Haus mit einer Laterne über der Tür und daneben, ganz am Bach gelegen, ein offenes Bauwerk mit lang gestrecktem Dach, unter dem gleich mehrere Leuchtspäne Licht verbreiteten. Dort wurde noch gearbeitet. Ein Mann stand neben dem Sägegatter, das mit Getöse unablässig auf und nieder ging und den mächtigen Baumstamm zersägte, der darunter eingespannt war. Hans seufzte erleichtert auf: die Höllersägemühle. Er war nicht über die Grenze geraten. Er war nicht einmal so weit weg von zu Hause.

Einen Augenblick zögerte er. Sollte er an der Haustür klopfen und darum bitten, sich trocknen und aufwärmen zu dürfen? Aber der Höllerer war ein harter Mann, der sich sonntags nie in der Kirche blicken ließ – dem wollte er nicht begegnen.

Entschlossen wandte Hans sich nach links. Dort drüben wusste er den Weg, der ihn nach Hause führen würde. Wenn er bergan rannte, so schnell er konnte, würde er in einer halben, dreiviertel Stunde daheim sein. Wenn er bergan rannte, so schnell er konnte, fror ihn auch nicht so arg.

Außer Atem stieß Hans die Tür der Hütte auf. Plötzlich spürte er, wie erschöpft er war. Er taumelte in den notdürftig von einem brennenden Buchenspan erhellten Raum.

»Dass du auch noch mal heimkommst!«, sagte die Mutter, ohne vom Spinnrad aufzusehen. »Die Arbeit hier macht sich nicht von allein!«

»Ich hab den ganzen Sack voller Pilze!«, erwiderte Hans und nahm den Rucksack ab. »Sogar Steinpilze. Jede Menge!«

»Steinpilze?« Die Mutter drehte sich zu ihm. »Zeig her!«

»Pilze! Pilze!«, riefen Ulli und Michi, die beiden kleinen Brüder, die am Fußboden mit Holzstückchen, kleinen Steinen und Eicheln spielten. »Wir wollen Pilze essen!«

»Ja doch!«, antwortete die Mutter und lachte. »Ich brate gleich ein paar, die sich zum Trocknen nicht eignen!« Prüfend begutachtete sie die Ausbeute, die Hans auf den Tisch schüttete. »Die Pfifferlinge sind ja ganz zerquetscht. Was hast du nur damit gemacht? Warum hast du auch keinen Korb zum Sammeln genommen!« Doch als Hans die Steinpilze hervorholte, die seine Flucht besser überstanden hatten, nickte sie: »Die kann ich für den Winter trocknen. Bist mein Großer!« Kurz fuhr sie ihm durch das Haar.

»Ich könnte auch Steinpilze sammeln«, ließ Heidi sich vernehmen und erhob sich von der Bank, wo sie zusammen mit der jüngeren Vroni damit beschäftigt war, Flachs zu hecheln.

»Ich auch!«, versicherte Vroni rasch.

Hans lachte. »Und dann bringt ihr den Gallenröhrling an oder gar den Satanspilz und wir krepieren dran!«

»So blöd bin ich nicht!«, widersprach Heidi gekränkt.

»So blöd sind wir nicht!«, kam Vroni ihr zu Hilfe.

Die Mutter lachte noch einmal. Dann runzelte sie die Stirn und musterte Hans. »Sag mal, deine Hose ist ja tropfnass!«

Er zuckte die Achseln. »Ich bin in den Bach gefallen.«

»In den Bach!« Die Schwestern kicherten und auch die kleinen Brüder fielen ein: »In den Bach!«

»Sehr lustig!«, murmelte Hans.

»Wann war das?«, forschte die Mutter.

Hans zuckte die Achseln. »Schon eine Weile her.«

»Kannst du nicht aufpassen!«, erregte sich die Mutter.

»Wenn du krank wirst, was soll denn dann werden, wir brauchen doch deinen Lohn vom Simesbauern, so wenig es ist! Läuft in nassen Kleidern herum, wo es doch abends schon kalt ist! Los, zieh dieses Zeug aus. Her mit deiner Hose, ich häng sie in der Küche ans Feuer, dann ist sie morgen wieder trocken. Und jetzt ins Bett mit dir, wärm dich auf!« Damit wies sie auf das Bett in der Stube, das Ehebett, in dem die Kinder sonst nur liegen durften, wenn sie krank waren.

Mit einem wohligen Seufzer kroch Hans unter das dick mit Laub und Heu gefüllte Deckbett und drückte sich in die Kissen. »Ich will auch ins Bett!«, forderte Vroni und machte Anstalten, zu ihm zu klettern.

»Nichts da!«, erklärte die Mutter. »Und jetzt geht wieder an die Arbeit. Und ihr Kleinen räumt euren Kram weg, sonst gibt’s was!« Damit verschwand sie nebenan in der vom Rauch völlig rußgeschwärzten Küche.

Hans machte die Augen zu. Auf einmal fühlte er die blauen Flecken am Hintern, die er sich bei seinem Sturz geholt hatte. Das Brennen am Knie, das er sich irgendwo aufgeschürft haben musste. Das Stechen in der Brust vom heftigen Atmen beim Rennen. Und eine bleierne Müdigkeit.

Ein bisschen ausruhen …

Aber plötzlich war das Bild wieder da: der Hase mit den gebrochenen Beinen, der verängstigte Blick. Und das Bellen des Jagdhundes. Auf einmal begann er zu zittern.

Er war froh, als die kleinen Brüder zu streiten begannen, wer aufräumen müsste.

Wie hatte er überhaupt auf den Gedanken kommen können, den Hasen mitnehmen zu wollen! So genau, wie die Mutter es mit den Zehn Geboten nahm! Die hätte ihm das Fell über die Ohren gezogen und nicht dem Hasen …

Im Bett hielt es ihn nicht mehr. Er wickelte sich in eine Decke – er besaß keine zweite Hose – und setzte sich auf die Bank zu seinen Schwestern. Rasch nahm er ein Bündel geröstetes Flachsstroh, zog sich den Flachsbrecher heran und klappte den beweglichen Hebel auf, der aus drei scharfkantigen, der Länge nach nebeneinander angeordneten Holzleisten bestand. Er legte das Flachsbüschel darunter auf den tischartigen Teil des Flachsbrechers, in den entsprechend vier Holzleisten wie ein Rost eingearbeitet waren. Kräftig schlug er den Hebel wie ein Fallbeil herab, die Leisten griffen ineinander und zerbrachen dabei die Holzteile der gerösteten Stängel. Er klappte den Hebel wieder hoch, zog das Büschel ein Stückchen weiter, wiederholte den Vorgang immer und immer wieder. Die zerbrochenen holzigen Teile spritzten und stoben davon und fielen ringsum auf den Boden. Das sollte nachher der Ulli aufkehren, der ältere der beiden kleinen Brüder, damit der auch etwas tat! Immerhin war der schon vier und sollte sich ruhig ein Beispiel am Fleiß seiner großen Geschwister nehmen.

Hans brach den Flachs, Heidi und Vroni zogen Flachsbüschel, die schon weiter aufbereitet waren, durch die Hecheln. So arbeiteten sie einträchtig miteinander, um den Flachs zum Spinnen vorzubereiten. Die Mutter pflegte von früh bis spät zu spinnen, wenn sie gerade beim Simesbauern keine Arbeit als Tagelöhnerin bekam. Ihn konnte der Simesbauer immer brauchen. Einem Kind musste der Bauer ja auch nicht so viel Geld zahlen wie einer Erwachsenen.

Hans warf das fertig gebrochene Büschel in den Korb. Eigentlich war Flachsvorbereiten ja Frauenarbeit. Der Vater machte es jedenfalls nicht.

Mächtige alte Bäume fällen und sie entasten und entrinden, sodass die Rinde in großen Bahnen heil blieb, und die riesigen Baumstämme die Berge und Steilhänge zu den Polterplätzen in den Tälern hinunterschaffen: Das war richtige Männerarbeit. Und erst recht, die Stämme im Wasser zu Flößen zusammenbinden und auf den wild dahinschießenden Grundbächen zur Kinzig flößen und sie dort in den Schwellweihern vor den Wehren zu noch größeren Flößen zusammenbinden – und dann mit den langen Flößen auf der Kinzig ins Land fahren bis an den Rhein! Das konnten nur starke, geschickte und mutige Männer. Solche wie sein Vater. Wenn er groß war, würde er es auch machen.

Flößen war Herrengewerbe, pflegte der Vater zu sagen, weil es gefährlich war und etwas eintrug. Ein Flößer war nicht irgendwer. Ein Flößer galt was.

Hans nahm ein neues Flachsbüschel und begann es zu brechen. Irgendwie war es gemütlich mit den Schwestern so auf der Bank. Ab und zu zischte es leise, wenn ein glühendes Stück vom Leuchtspan abbrach und in die Wanne voll Wasser fiel, in deren Mitte der eiserne Halter für den Leuchtspan stand. Die Mutter achtete immer darauf, dass nie Glut auf den Holzfußboden fiel. Wenn es hier einmal anfängt zu brennen, dann ist alles zu spät, pflegte sie zu sagen. Die Hütte war ja ganz aus Holz gebaut und mit Holzschindeln gedeckt.

»Wie gut das riecht!«, sagte Heidi und sog den Duft nach gebratenen Pilzen tief ein. »Das haben wir dir zu verdanken, Hans!«

»Da siehst du mal!«, erwiderte er und grinste.

»Nur ein Braten wäre noch besser«, fügte Vroni mit einem sehnsüchtigen Seufzen hinzu.

Der Hase … Rasch sagte Hans: »Am Martinstag, wenn der Vater für die letzte Floßfahrt im Jahr ausbezahlt wird, macht die Mutter einen Braten!«

»Bestimmt?«, fragte Vroni.

»Klar doch! So wie jedes Jahr.«

»Zum Glück ist sicher, dass der Vater bald noch einmal Arbeit als Flößer bekommt«, flüsterte Heidi ihm zu.

Er nickte. Kurz sahen sie sich an. Vor den Kleinen redeten sie lieber nicht darüber – Vroni, Ulli und Michi verstanden es ja doch nicht.

Es war kein gutes Jahr gewesen. Und die Eltern machten sich Sorgen. In den anderen Jahren hätte der Vater immer mehr Arbeit haben können, als er annehmen konnte, schließlich war er einer der besten Floßknechte, einer von denen, die ein Floß auch durch wildes Wasser lenken konnten, sogar ein Holländerfloß mit besonders langen und dicken Stämmen. Aber in diesem Jahr war es schwer gewesen, Arbeit zu bekommen. Der Brandnerbauer – der Waldbauer, für den der Vater am häufigsten im Tagelohn als Holz- und Floßknecht arbeitete -, hatte kaum Holz schlagen lassen. Die andern Waldbauern ebenso. Und die Schiffer aus Schiltach und Wolfach, die reichen Holzhandelsherren, hatten kein Holz aufgekauft, um es zum Rhein bringen zu lassen und dort zu verkaufen. Deshalb waren nur selten Holz- und Floßknechte gebraucht worden, um Bäume zu fällen und Flöße zu bauen und sie die Kinzig hinabzufahren.

Hans wusste das vom Vater und der hatte ihm auch erklärt, das käme daher, weil im Land alles durcheinandergegangen wäre wegen der Leute, die sich gegen die althergebrachte Ordnung erhoben hätten und den Großherzog hätten vertreiben wollen und Revolution machen, aber darüber rede man besser nicht. Am Gerede über die Revolution könne man sich nur den Mund verbrennen. Hans hatte es Heidi trotzdem erzählt. Mit jemandem musste er schließlich darüber sprechen und Heidi behielt Sachen für sich.

»Jetzt ist ja die ganze Unruhe vorbei«, flüsterte er zurück. »Die preußischen Soldaten haben für Ordnung im Tal gesorgt. Bald wird alles wieder besser!«

»Was tuschelt ihr denn da so!«, beschwerte sich Vroni. »Ich will auch wissen, wovon ihr redet!«

»Davon, dass der Vater diese Woche für den Löwenwirt arbeitet«, antwortete Heidi und warf Hans einen Blick zu.

»Und das ist einer der größten Waldbesitzer und reichsten Schiffer«, fügte dieser hinzu.

Vroni zuckte die Schultern. »Und das soll so geheimnisvoll sein? Das weiß ich doch selbst! Und danach soll er mehrere Flöße bis nach Willstätt bringen.« Sie setzte ein kluges Gesicht auf. »Und das ist bei Kehl und ist der größte Holzhandelsplatz vor der Mündung der Kinzig in den Rhein!«

»Was du nicht alles weißt!«, spottete Hans. »Da brauchst du ja gar nicht erst in die Schule!«

Die Mutter kam aus der Küche und trug die große Pfanne. So hungrig sie auch waren, erst wurde gebetet. Dann fielen sie alle gierig über das Essen her, fuhren mit ihren Holzlöffeln in die Pfanne. Da klopfte es. Wie auf Kommando drehten sich alle Köpfe zur Tür.

Unter seiner Krätze gebeugt, dem hohen Korb auf dem hölzernen Tragegestell, kam der alte Schlehmichel herein. Hans freute sich, den Hausierer zu sehen. Der kam alle drei, vier Wochen bei ihnen vorbei und wusste immer die neuesten Nachrichten aus dem Schwarzwald und aus den großen Städten am Rhein. Er kam ja weit herum, nicht nur bis nach Offenburg und Kehl wie der Vater mit dem Floß, sondern bis nach Freiburg hinunter und sogar bis nach Basel. Spannend war es, dem Schlehmichel zuzuhören.

Früher, als Hans klein gewesen oder noch in die erste Klasse gegangen war, hatte die Mutter beim Schlehmichel oft Zucker gekauft. Obwohl es schon so lange her war, wusste Hans noch genau, wie ein Butterbrot mit Zucker schmeckte – er hatte es für sein Leben gern gegessen. Und noch lieber mit Zucker gekochte Marmelade. Aber darauf, dass es das mal wieder gab, wartete er schon seit Jahren vergebens. Zucker war ein Luxus, den sie sich nicht mehr leisten konnten.

»Spät bist dran, Schlehmichel«, sagte die Mutter, »hab schon auf dich gewartet! Da, kannst dich hersetzen und mitessen. Es reicht für alle!«

»Pilze. Na, wenn ihr die esst, wird man wohl nicht dran krepieren«, erwiderte der mit unüberhörbarem Zweifel, lud sich ächzend die Krätze von den Schultern, streckte und dehnte sich einmal und setzte sich neben Hans auf die Bank.

»Da sei mal ganz unbesorgt!«, erklärte die Mutter. »Du wirst schon sehen, wie es schmeckt! Und Kraft gibt es auch!«

Dann hörte man nichts mehr außer dem Schaben der Holzlöffel in der Pfanne und dem schmatzenden Kauen. Sie aßen die Pfanne leer bis zum letzten Bröckchen und rieben sich ihre Löffel am Kittel blank. »Nicht schlecht«, gab der Schlehmichel zu und legte sich die Hand auf den Bauch. »Was man auf seine alten Tage noch alles lernt!«

Die Mutter überging das Lob. »Hast du meine Seife dabei?«, fragte sie nur. »Und die Wundsalbe? Und die Zündhölzer? Und die Schiefertafel für die Vroni?«

Der Hausierer nickte. »Wenn du zahlen kannst! Die Wundsalbe gebe ich dir fürs Essen. Und wenn du mich über Nacht hier auf deiner Bank schlafen lässt, dann lege ich dir die Zündhölzer und die Seife obendrauf. Ist spät geworden, ich möchte nicht mehr runter zum Dorf. Aber die Schiefertafel und was du sonst noch brauchst, musst du zahlen! Ist schon wieder alles teurer geworden, das sag ich dir gleich. Die Preise steigen und steigen, weiß nicht, wo das noch hinführen soll!«

»Wem sagst du das!«, klagte die Mutter. »Früher, vor vier, fünf Jahren noch, da hat man für die vierzig Kreuzer noch richtig was gekriegt, die mein Mann für einen Tag beim Floßbinden oder Holzhauen bekommt. Sechs Pfund Brot hab ich dafür kaufen können und ein Stück Fleisch, wenn ich gewollt hätte, und ein halbes Pfund Tabak für den Ludwig und noch ein schönes Töpfchen Schmalz. Da ließ es sich leben! Und wenn er mit dem Floß auf Fahrt ins Land war und das Wasser gut lief, sodass sie rasch vorangekommen sind und er nach drei Tagen schon wieder daheim war – wenn er dann für die Fahrt seine dreieinhalb, viereinhalb Gulden mit nach Hause gebracht hat, da haben wir gelebt wie die Fürsten. Da gab es keinen Grund zum Klagen, und ich war stolz und froh, einen Floßknecht zum Mann zu haben. Aber heutzutage – da krieg ich für vierzig Kreuzer grad einen Vierpfünderlaib Brot und ein Löffelchen Schmalz! Und man braucht doch auch noch was anderes als Brot, wo doch die Kinder aus allem rauswachsen! Siehst ja, wie der Hans schon wieder aufgeschossen ist! Wie soll ich denn da mit dem Geld reichen?«

»So ist es«, bestätigte der Schlehmichel. »Es ist eine harte Prüfung. So hundsmiserable Ernten wie in den letzten Jahren, eine nach der anderen, das hat’s lange nicht gegeben. Das schlägt sich auch auf meine Preise nieder, ob ich will oder nicht. Also – hast du Geld zum Bezahlen?«

»Geld?«, fragte die Mutter. »Das will ich von dir! Zehn Stränge Leinengarn hab ich dir zu verkaufen, allerfeinste Qualität! Du weißt ja, feiner als ich spinnt keine.«

Der Schlehmichel schüttelte den Kopf. »Ich kann dir dein Garn nicht mehr abnehmen.«

»Was?! Wie?!«, schrie die Mutter auf. »Was heißt hier, du kannst nicht mehr! Hast es mir doch immer abgenommen!«

»Ich werd’s nicht mehr los«, brummte der Alte und rieb sich stöhnend die Schulter. »Keiner will es mehr haben, dein Garn. Jeder muss sparen. Sind schlechte Zeiten!«

»Aber die Töchter von dem Müller, du hast doch immer erzählt, dass die gar nicht genug kriegen konnten …«, erregte sich die Mutter.

»Ja, ja, die Töchter vom reichen Wiesenmüller, die haben mir dein Garn immer abgenommen. Aus den Händen haben sie’s mir gerissen, weil sie selber zu faul waren, sich ihre Aussteuer zusammenzuspinnen, wie es sich gehört. Aber die beiden sind jetzt unter der Haube, Doppelhochzeit war letzte Woche, die werden mächtig Staat gemacht haben mit der ganzen Aussteuer, die sie angeblich selbst gesponnen haben! Jedenfalls brauchen die ihr Lebtag kein Garn mehr. Und sonst weiß ich auch niemanden. Musst es eben selber verkaufen, im Dorf.«

Die Mutter schüttelte den Kopf und rang die Hände. Hans wurde es unheimlich, als er das sah: Wenn die Mutter die Hände rang, dann war es schlimm.

»Auf den Höfen spinnen sie ja alle selber, da werd ich nichts los«, sagte sie tonlos. »Du bist meine einzige Hoffnung, Schlehmichel!«

Der schaute bekümmert. »Ich kann’s nicht mehr machen, so leid es mir tut, es geht nicht!«

»Ach Gott, ach Gott!«, jammerte die Mutter und vergrub ihr Gesicht in den Händen.

Hans schlug das Herz schwer. Seit sie kein Ackerland mehr hatten und nicht mehr selber Kartoffeln anbauen konnten, brauchten sie dringend das Geld, das die Mutter für das Spinnen bekam. Er musste doch neue Stiefel haben! Seine alten Stiefel waren ihm schon im letzten Winter viel zu klein gewesen, sodass er Frostbeulen an den zusammengequetschten Zehen bekommen hatte. In die passte er beim besten Willen nicht mehr rein. Selbst Heidi, die sie inzwischen geerbt hatte, jammerte, dass sie drücken würden.

Wie sollte er im Winter durch den Schnee zur Schule und zum Simesbauern laufen, wenn er keine Schuhe bekam? Und Schlitten fahren könnte er erst recht nicht. Holzpantinen verlor man im Schnee. Außerdem rutschte man dauernd damit aus und erfror sich die Zehen.

Vroni begann zu weinen: »Ich brauch eine Schiefertafel, ich komm doch nächste Woche in die Schule! Was sagt denn der Lehrer, wenn ich keine Tafel habe?«

»Der zählt dir mit der Rute ein paar hintendrauf«, sagte Hans.

Vroni weinte noch lauter.

Er hätte das nicht sagen sollen. Auch wenn es die Wahrheit war. Aber Vroni war schließlich noch klein … »Kannst meine Tafel haben!«, erklärte er und räusperte sich kurz. Seine Stimme war auf einmal ganz heiser.

Vroni starrte ihn an und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht, schluchzte noch einmal tief. Dann erschien ein Strahlen auf ihrem Gesicht. »Danke!«, seufzte sie auf.

»Aber, Hans«, erhob Heidi Einspruch, »dann hast du ja keine Schiefertafel mehr! Dann kriegst doch du es mit dem Lehrer zu tun!«

Er zuckte die Schultern. »Was ein richtiger Junge ist, dem macht das nichts aus.« Das stimmte nicht. Aber es klang gut. Und irgendwie würde ihm schon noch etwas einfallen, bis es so weit war. Und wenn nicht? Er spürte es heiß in sich aufsteigen. Aber jetzt einen Rückzieher machen, das ging nicht. In seinem Kopf ratterte es. Die Mutter musste das Garn verkaufen, das war die einzige Lösung!

»Schlehmichel«, rief er plötzlich, vor Aufregung sprang er auf, sodass ihm die Decke herunterrutschte. Rasch zog er sie wieder hoch. »Aber die Fürstin von Fürstenberg, die spinnt doch bestimmt nicht selber, kannst du das Garn nicht an die verkaufen? Du gehst doch bis nach Donaueschingen!«

Der Schlehmichel lachte verächtlich auf. »Die Fürstin! Die geht in Samt und Seide und zartestem Baumwollbatist! Von wegen Leinen! Schöne feine, glatte Baumwolle, das ist der Stoff, den die Städterinnen und die vornehmen Herrschaften wollen. Und die wird nicht mehr von Hand gesponnen und gewebt, sondern von riesengroßen Maschinen aus England, die spinnen so schnell, da können ein paar hundert Frauen nicht mithalten mit einer einzigen Maschine – und so fein und gleichmäßig kriegen sie die Fäden auch nicht hin! Dutzende solcher Maschinen stehen in einem einzigen Fabriksaal, das flutscht nur so, da kannst du gar nicht so schnell schauen! Immer mehr Fabriken bauen sie, auch im Schwarzwald, weiter unten im Süden …«

»Auch bei uns«, unterbrach ihn Heidi aufgeregt, »ich hab eine Tuchfabrik gesehen, an der Kinzig …«

»Ja, genau!« Hans nickte. »Und eine Zwirnfabrik.«

»Ach was!« Der Schlehmichel machte eine wegwerfende Handbewegung. »Die sogenannte Tuchfabrik hier verdient ja den Namen Fabrik nicht und die Zwirnerei schon gleich gar nicht! Verkauft ist sie schon wieder worden, mit Ach und Krach hat der Besitzer sie an einen Schweizer verscherbeln können, mit riesigen Verlusten, wie man sagt. Na ja, sie hat ja auch kaum was abgeworfen. Wenn die Flöße kommen, muss der Mühlkanal gesperrt werden und das Mühlrad steht still, das die Spinnmaschinen antreibt. Dann ist Feierabend mit dem Spinnen mitten am Tag! Und die Arbeiter haben das Nachsehen, können nichts verdienen, bis endlich der Kanal wieder voll ist, und kriegen doch sowieso nur einen Hungerlohn!« Der Alte spuckte verächtlich auf den Boden.

Hans schwieg beeindruckt. Der Schlehmichel, der hatte den Durchblick, der wusste zu allem was zu sagen.

Dieser fuhr fort: »Aber im südlichen Schwarzwald, im Wiesental – ich sag dir! Da hat eine neue Zeit angefangen, da spürt man den Fortschritt. Die Spinnereien und Webereien schießen am Fluss wie Pilze aus dem Boden. Die reichen Schweizer vor allem, die gründen dort eine Fabrik nach der nächsten. Händeringend suchen die Fabrikherren nach Arbeitern. Flößerei gibt’s dort nicht, die Mühlräder stehen nie still, vierzehn Stunden am Tag laufen die Maschinen, da verdient man ordentlich. Aus dem ganzen Umland ziehen die Leute hin und arbeiten in den Fabriken: Männer, Frauen und Kinder ab sechs, sieben Jahren. Das wär auch was für euch, wenn ihr hier kein Auskommen mehr habt! Dort wird jede Hand gebraucht. In den großen Fabriken, da liegt die Zukunft, nicht mehr daheim am Spinnrad, das schreibt euch mal alle hinter die Ohren! Ich hab’s dir ja immer gesagt, Bruchmeierin: Mit dem Leinenspinnen ist nichts mehr.«

»Aber man hofft doch noch«, murmelte die Mutter. »Ich hab’s so von meiner Mutter gelernt und die von ihrer. Und das Flachsstroh hab ich eigens dem Simesbauern abgekauft, um Garn draus zu spinnen. Eine Menge Geld hab ich dafür bezahlt! Was soll denn jetzt werden? Ich hab doch fünf Kinder!«

»Ja, ja, ich sag’s ja, schlechte Zeiten«, antwortete der Schlehmichel und seufzte tief. »Durch die Revolution ist alles noch viel schlimmer geworden – ein Glück, dass der Spuk nun vorbei ist! Aber wer weiß, wer hier im Winter alles verhungert! Die Kinder und die Alten müssen als Erste dran glauben.«

Hans sog scharf die Luft ein. Die Kinder und die Alten – wie sich das anhörte!

»Wenigstens hast du ja einen Ernährer«, fuhr der Schlehmichel fort. »Aber wie sie halt sind, die Floßknechte: Haben alleweil Durst und schauen gern tief ins Glas. Da bleibt schon mal der halbe Lohn auf der Strecke. Also, vergiss nicht, Bruchmeierin, wenn du gar nicht mehr weiterweißt: Im Wiesental oberhalb von Zell haben sie eine neue große Spinnerei eröffnet, die suchen Arbeiter, gerade auch Frauen und Kinder. Wenn du dem Fabrikbeamten sagst, dass ich dich schicke, dann steht dir die Tür gleich offen.«

Hans starrte den alten Mann an. Wovon redete der, als wäre es nichts? Die Hütte verlassen, die Berge, den Wald, das Tal … Entsetzt sah Hans zu seiner Mutter.

Die schüttelte den Kopf. »Ich geh doch nicht von hier weg! Hier bin ich geboren. Hier hab ich meine Kinder gekriegt. Hier hat mein Vater gelebt und als Köhler reihum bei den großen Waldbauern seine Meiler aufgebaut, und vor ihm mein Großvater. Und der hat die Hütte hier gebaut, so stark und schön, wie man sich’s besser nicht wünschen kann. Auch wenn’s nicht groß ist, es ist doch mein Eigenes und unser Heim. Die Hütte ist das Letzte, was mir geblieben ist – die verlass ich nicht!«

Hans atmete auf. Die Mutter würde nie und nimmer in so eine Fabrik dort unten im Süden ziehen – das war gut.

Der Schlehmichel zuckte die Achseln. »Das musst du selber wissen, Bruchmeierin! Aber hier, für alle Fälle!« Er schob ihr einen Zettel hin. »Da steht eine Empfehlung von mir drauf! Das ist eure Eintrittskarte in ein besseres Leben!«

Die Mutter faltete den Zettel und steckte ihn in ihre Schürzentasche. »Bist ein guter Christ, Schlehmichel! Aber wir bleiben in der Heimat. Wird schon werden. Muss halt!«

»Genau!« Hans nickte. »Und ich schaff ja beim Simesbauern und bring auch Geld nach Haus!«

»Und wer kauft jetzt die Schiefertafel für Hans?«, fragte Vroni. Als wäre es nicht grad um viel Schlimmeres gegangen als um Ärger mit dem Herrn Lehrer! Aber nett war es trotzdem von ihr, irgendwie.

»Vielleicht kann ich die Tafel gegen Pilze eintauschen, Schlehmichel?«, schlug die Mutter vor. »Wir haben noch eine Menge frische Steinpilze. Hans hat sie heute gesammelt.«

»Steinpilze? Na ja.« Der Schlehmichel rieb sich das kratzige Kinn. »Das könnte gehen …«

»Sie müssen aber erst noch geputzt und geschnitten und getrocknet werden«, murmelte die Mutter entschuldigend und brachte das Brett an, auf dem sie die Pilze ausgelegt hatte.

Der Schlehmichel schüttelte den Kopf. »Ich nehm sie frisch. Von den Bauern kauft mir so was keiner ab, aber morgen Abend bin ich in Villingen, da kann ich sie wohl für ein paar Kreuzer ans Hotel Zur Post verkaufen, denk ich. Der Koch dort macht immer so neumodische Sachen für die vornehmen Herrschaften, man redet davon, da hab ich wohl auch schon mal von Rehrücken mit Steinpilzen gehört. Viel zahlen wird er mir nicht, aber ich mach dir trotzdem einen guten Preis, Bruchmeierin, weil du mir leidtust. Man hat ja ein Herz. Ich geb dir dafür die Schiefertafel. Hier, Mädchen!«

Er kramte in seinem Korb, brachte eine nagelneue Schiefertafel zum Vorschein und streckte sie Vroni hin. »Pass auf, dass du sie nicht zerbrichst! Hast Glück mit deinem großen Bruder, das muss ich schon sagen! Und du, Hans, wenn du noch mehr Steinpilze findest, nur zu! Die trocknet dann und ich kauf sie euch beim nächsten Mal ab. Steinpilze, das geht, wenn’s denn sein muss.«

»Na dann!«, sagte Hans möglichst leichthin.

Sonst wurde bei der Kartoffelernte häufig gesungen. Bunt sind schon die Wälder oder Vöglein im Tannenwald oder Zwischen Berg und tiefem, tiefem Tal. Aber heute war es totenstill. Nur der Wind ächzte in den Wipfeln am Waldrand und ließ die alten Bäume knarren und ab und zu stieß der Simesbauer einen erbitterten Fluch aus. Jetzt bloß dem Bauern nicht auffallen! Bei der Laune, die der hatte, konnte man sich für nichts und wieder nichts zwei Backpfeifen fangen, dass man nicht mehr wusste, wo oben und unten war. Oder schlimmer noch: Prügel mit dem Gürtel bekommen wie vorhin die Magd, weil sie eine schlechte Kartoffel in den Korb für die guten geworfen hatte.

In einer Reihe mit den anderen kroch Hans über den Kartoffelacker und wühlte mit den Händen in der umgehackten Erde. Jede einzelne Scholle mussten sie mit den Fingern aufbrechen und nachsehen, ob nicht noch eine kleine Kartoffel drinnen versteckt sei. Und jede mussten sie hin und her drehen und von allen Seiten anschauen, ob sich die verräterischen Flecken zeigten. Der Bauer hatte ohne Unterschied jedem von ihnen Prügel angedroht, der nicht genau aufpasste und eine schlechte Kartoffel zu den guten tat. Denn sonst könnte die alle anderen anstecken und dann hätte er den Scheißdreck.

Der Scheißdreck: die Kartoffelfäule. Im viel zu nassen Sommer hatte sich die Seuche mit Windeseile verbreitet, hatte das Kraut der Kartoffeln mit braunen Flecken und weißem Schimmel überzogen. Auch wenn der Simesbauer das Kraut hatte abschlegeln und verbrennen lassen, war nun bei der Ernte der Schaden unübersehbar: Viele Knollen waren befallen und ungenießbar. Mehr als die Hälfte von ihnen wiesen die verräterischen graublauen Flecken auf, mussten in gesonderten Körben gesammelt und allesamt verbrannt werden. Und der Simesbauer bildete sich ein, eine einzige von ihnen unter den gesunden könnte ausreichen, um auch den ganzen restlichen Bestand anzustecken und zu vernichten und mit sorgfältigem Sortieren könnte er es verhindern!

Reiner Aberglaube war das, sagte die Mutter. Verhindern ließe sich gar nichts, da könnte man sortieren, wie man wollte. Gegen die Seuche helfe nur, in sich zu gehen und zu beten. Aber daran glaubte der Simesbauer nicht. Er glaubte an Ansteckung. Kein Wunder, dass er fluchte.

Dabei hatte der Simesbauer gar keinen Grund zum Fluchen. Der hatte ja jede Menge Land und konnte sich neue Felder anlegen. Frühere Äcker, die seit Jahren brach lagen und auf denen sich kleine Birken, Gebüsch und Wildpflanzen angesiedelt hatten, konnte er abbrennen und die Asche als Dünger unterpflügen, um das Land wieder zu Feldern zu machen. Außerdem hatte er Wiesen und ein großes Stück Wald am Steilhang, bis zum Finstergrund gehörte ihm der Wald, und Kühe und Kälber und Ochsen und Schweine gehörten ihm auch. Und sogar zwei Pferde. Der Simesbauer würde nicht durch die Kartoffelfäule sein ganzes Land verlieren – im Gegensatz zu ihnen.

Kurz sah Hans nach links an Vroni und Heidi vorbei zu seiner Mutter hinüber, die wie sie alle auf den Knien über den Acker rutschte. Deren Gesicht war ausdruckslos. Dennoch war Hans sich sicher, dass auch die Mutter jetzt daran dachte, wie erstmals vor drei Jahren die Kartoffelfäule ihre ganze Ernte vernichtet hatte, sodass sie keine einzige Knolle übrig behalten hatten. Wie sie im Winter nichts Eigenes zu essen gehabt hatten, nur Kohl und Rüben aus ihrem Garten, aber davon allein wurde man nicht satt. Wie die Preise für Kartoffeln und Getreide gestiegen waren und gestiegen, weil überall die Ernten ausgefallen waren und die großen Bauern in dem Hungerwinter ihre angesammelten Getreidevorräte nur gegen Wahnsinnspreise verkauft hatten. Wie die Mutter nichts mehr zu essen hatte kaufen können, so teuer, wie alles geworden war. Wie dann der Vater den kleinen Acker am Leitnershang gegen ein bisschen Roggen an den Simesbauern verkauft hatte, nur damit sie nicht verhungert waren. Wie sie deshalb nur noch ein einziges Stück Feld gehabt hatten, das schlecht getragen hatte, weil der Boden erschöpft gewesen war. Und wie dann, im letzten Jahr, die Seuche auch dieses Feld erwischt hatte.

Dabei hatten sie doch so viel gebetet! Sie gingen schließlich jeden Sonntag in die Kirche. Und abends vor dem Schlafengehen sagten sie immer das Vaterunser. Und Samstagabend las die Mutter aus dem Gebetbuch vor und sie sangen alle zwölf Verse von Befiehl du deine Wege und danach auch noch Wohl denen, die da wandeln.

Aber die Kartoffelfäule hatte ihnen trotzdem ihr ganzes Land genommen. Der Vater hatte auch das letzte Feld, das sie besessen hatten, an den Simesbauern verkaufen müssen. Bloß einen Schleuderpreis hatte der Simesbauer bezahlt – gerade mal ein paar Sack Kartoffeln hatten sie dafür bekommen, um den Winter überstehen zu können. Der Simesbauer habe ihre Notlage schamlos ausgenutzt, hatte der Vater immer wieder erbittert geschimpft.

Voller Hass starrte Hans zu dem Bauern, der mit seinen Stiefeln zwischen den barfuß knieenden Menschen hindurchstapfte und aufpasste, dass nur ja keiner einen Fehler machte. Nein, Mitleid mit dem hatte Hans nicht.

Der Bauer drehte sich um. Sah ihn an. Schnell senkte Hans den Kopf. Wühlte eifrig in der Erde. Konnte auf einmal nicht mehr denken. Warf blindlings alles, was er fand, in den Korb für die schlechten Knollen. Da blieben die Stiefel genau vor ihm stehen.

»Du da! Was ist denn das?«, fragte der Simesbauer, bückte sich und hob eine kleine Kartoffel auf, die Hans eben in den Korb geworfen hatte. »Die ist doch gut! Aber jetzt hat sie auf den Verdorbenen gelegen und ist dadurch auch unbrauchbar geworden!« Der Simesbauer brüllte nicht. Seine Stimme war nicht einmal erhoben, nur eisig. Und das war gefährlich. »Dich werde ich lehren aufzupassen!«

Unwillkürlich duckte Hans sich tiefer. Dennoch merkte er, wie der Simesbauer langsam nach seiner Gürtelschnalle griff, den Gürtel öffnete, sich das Ende mit der Schnalle um die Hand wickelte. Hans presste die Lippen zusammen. Er würde nicht schreien. Und schon gar nicht um Gnade winseln. Den Gefallen würde er dem Bauern nicht tun. Wie stünde er dann da vor dem Paul und den anderen Jungen.

Er zog den Kopf zwischen die Schultern. Jetzt.

»Die Kartoffel hab ich weggeworfen«, hörte er da die Stimme der Simesbäuerin, die rechts von ihm auf dem Acker kauerte. »Weil sie dicht an dicht mit einer gelegen hat, die von der Fäule befallen war.«

Einen Augenblick war eine Stille, als würden alle den Atem anhalten. Selbst der Wind schwieg. »So!«, machte der Bauer dann und schnallte den Gürtel wieder um, drehte sich weg und stapfte die Reihe weiter.

Mit hochrotem Kopf beugte sich Hans über die Erde. »Danke, Simesbäuerin«, flüsterte er schließlich.

»Red nicht! Arbeite lieber anständig«, erwiderte diese harsch.

»Du bist dran!«, sagte Paul und grinste. »Wenn du dich traust!«

Hans nickte. Gemeinsam hatten der Sohn des Simesbauern und er den Stall ausgemistet. Nun galt es, die letzte Fuhre Mist auf den Misthaufen zu karren. Eine tägliche Arbeit – und doch heute schwierig wie nie, denn ungewöhnlich lang hatte der Bauer den Mist nicht mehr ausfahren lassen, ungewöhnlich hoch war der Haufen. Ein schmales Brett führte vom Rand der Mistgrube auf seine Höhe – und auf dieser schwankenden, glitschigen Rampe musste man die schwere hölzerne Schubkarre bis nach oben fahren und dort auskippen. Wenn man nicht genug Schwung hatte, kam man nie nach oben, musste rückwärts wieder zurück, getrieben von der abwärtsrollenden Karre, die man auf dem schmalen Steg nicht abstellen konnte. Und wenn man dann das Gleichgewicht verlor oder abrutschte, landete man mitten im Misthaufen, und die Karre entleerte sich über einem. Und wenn man Pech hatte, schlug sie auch noch mit dem eisenbeschlagenen Rad auf einen drauf.

Paul hatte soeben das heikle Kunststück schon glücklich vollbracht und war heil wieder auf festem Boden gelandet. Aber Paul war auch größer und stärker als er. Hans hob mit beiden Händen die Karre an und fuhr mit ihr aus dem Stall.

»Gute Landung!«, rief Paul ihm nach und lachte. »Du fällst ja weich!«

»Von wegen fallen!«, rief Hans zurück. Mehr sagte er lieber nicht, falls es wirklich so ausging, wie Paul sagte. Er wusste, Paul würde die Arbeit für ihn übernehmen, wenn er ihn drum bäte. Aber der sollte bloß nicht denken, er würde sich fürchten!

Den Weg von der Stalltür bis zur Mistgrube nahm Hans als Anlaufstrecke. Nur genau zielen, nur das Brett mit dem Rad genau in der Mitte treffen! Er rannte los, so schnell es mit der schweren Last ging. Dann das Brett. Es gab nach, federte weich, bog sich durch. Die bloßen Füße fanden auf dem von der Jauche schlüpfrigen Brett keinen festen Halt, rutschten bei jedem Schritt ein Stück zurück. Jetzt nicht an Tempo verlieren! Mit aller Kraft warf Hans sich vorwärts. Seine Beine stampften. Seine Arme zitterten. Dann war er oben und nutzte den letzten Schwung dazu, die Schubkarre zu kippen. Da drohte sie ihm aus den Händen zu gleiten und den Misthaufen hinabzupoltern. In letzter Sekunde griff er fest zu, hielt sie, wäre beinahe von ihrem Schwung mitgerissen worden, konnte sich eben noch fangen. Dann lief er mit der leeren Karre über das Brett zurück.

»Nicht schlecht!« Paul nickte anerkennend. »Jetzt ab auf die Heubühne!«

Nacheinander liefen sie in den Stall im Mittelteil des stattlichen Bauernhauses zurück und kletterten die Leiter zum Boden hinauf. Hier griffen sie jeder nach einem Haken und begannen mühevoll, Heu aus dem fest gepressten Heustock herauszuzupfen. Schwer ging das, die Arme und Schultern wurden müde, aber vor Paul konnte Hans sich schließlich keine Blöße geben.

Endlich hatten sie genug lockeres Heu aufgehäuft. Seit zwei Tagen ließ der Simesbauer die Rinder nicht mehr auf die Weide treiben, da mussten auch sie gefüttert werden. Nun kam die leichtere Arbeit: Mit der Heugabel warfen sie das Heu durch die Luke in den Futtergang des Stalles hinunter. Als sich unten ein ansehnlicher Haufen aufgetürmt hatte, erklärte Paul: »Das reicht. Wer sich traut!« Und damit lehnte er die Gabel zurück an den Dachbalken und sprang mit einem lauten Juchzer vom Boden hinunter mitten in den dicken Haufen. Kaum hatte er sich dort wieder aufgerappelt und den Platz geräumt, sprang Hans ihm nach. Und schon rannten sie zurück und kletterten wieder hinauf, noch mal und noch mal. Dieser leichte Kitzel im Bauch, wenn man lossprang, den sicheren Halt aufgab, sich wagte. Der kurze Augenblick des Fliegens. Und dann die weiche Landung. Es gab nichts Schöneres.