Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Dryas Verlag

- Kategorie: Krimi

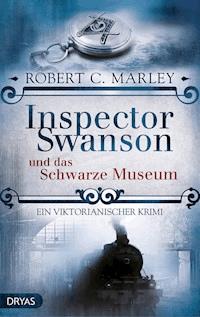

- Serie: Inspector Swanson: Baker Street Bibliothek

- Sprache: Deutsch

London, 1894. Aus Scotland Yards Schwarzem Museum, einer Sammlung von Mordwerkzeugen, verschwindet ein Ausstellungsstück. Wenig später wird die Leiche eines Freimaurers in einem Schlafwagen auf der Bahnstrecke London - York gefunden. Chief Inspector Donald Swanson - selbst Freimaurer - sieht sich gezwungen, in den Kreisen seiner eigenen Logenbrüder zu ermitteln. Als jedoch am Tatort eines weiteren Verbrechens Fingerabdrücke gefunden werden, wendet sich das Blatt ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 257

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inspector Swanson und das Schwarze Museum

Ein Kriminalroman aus dem Jahre 1894

von Robert C. Marley

Inhalt

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung

Prolog

Erster Teil

Zweiter Teil

Dritter Teil

Vierter Teil

Fünfter Teil

Sechster Teil

Siebter Teil

Epilog

Personen & Begriffe

Danksagung

Zur Baker Street Bibliothek

Impressum

Lesetipp

In liebevoller Erinnerung an Anja und Patrick, die viel zu früh in den ewigen Osten vorausgegangen sind. Und für meinen Freund Axel, den stärksten Mann, den ich kenne.

Was ist Freimaurerei?

Daheim ist sie Güte, im Geschäft ist sie Ehrlichkeit,in Gesellschaft ist sie Höflichkeit, bei der Arbeit ist sie Anständigkeit! Für den Unglücklichen ist sie Mitleid, für den Schwachen ist sie Hilfe, für den Starken ist sie Vertrauen. Dem Gesetz gegenüber ist sie Treue, gegen das Unrecht ist sie Widerstand. Beim Reuigen ist sie Verzeihen, für den Glücklichen ist sie Mitfreude. Vor Gott ist sie Ehrfurcht und Liebe. Alte englische Definition

Vorbemerkung

Auf dem Cover dieses Romans sehen Sie eine Taschenuhr – darauf Zirkel & Winkel der Freimaurer. Um diesen geheimnisvollen Bund ranken sich bis heute zahlreiche, zumeist abstruse Verschwörungstheorien, daher möchte ich eines vorausschicken: Donald Sutherland Swanson, die namensgebende Hauptfigur dieses Romans, war Freimaurer und Polizist. Und beides aus voller Überzeugung. Wäre ihm daran gelegen gewesen, Jungfrauen zu opfern, während satanischer Riten auf Ziegenböcken zu reiten oder gar die Weltherrschaft anzustreben – er hätte vermutlich einen anderen Beruf ergriffen.

R. C. M.

Hier findet der interessierte Leser ein Schema um die codierten Textstellen zu entschlüsseln. Der Schlüssel besteht aus einem Gitter und beim Verschlüsseln wird das Umfeld des Buchstaben abgeschrieben.

Prolog

»Pflicht erkennen und tun, das ist die Hauptsache.« Friedrich der Große

West Highgate Friedhof, London, 13. Januar 1894

Douglas Crouch fröstelte.

In einen dicken Übermantel gehüllt, die Tonpfeife im Mundwinkel und seine Blendlaterne mit ausgestrecktem Arm vor sich haltend, stapfte er in der Dunkelheit durch den knöcheltiefen Schnee, der während des Tages und der frühen Abendstunden gefallen war. Ab und an stampfte er, in dem hoffnungslosen Bemühen, seine zu gefühllosen Eisklumpen erstarrten Füße ein wenig aufzuwärmen, mit seinen schweren Stiefeln auf, ehe er seinen Weg fortsetzte.

Seit mehr als zwanzig Jahren schon versah er jetzt seinen Dienst auf Londons größtem und bedeutendstem Friedhof. Eine Aufgabe, die ihn seit Jahr und Tag mit Ehrfurcht erfüllte. Wenngleich auch eine sehr einsame Arbeit. Doch Crouch war gern allein. Die Dunkelheit und auch die Toten, die von steinernen Engeln bewacht in ihren Gräbern ruhten, ängstigten ihn nicht. Das hatten sie noch nie getan. Im Gegenteil – er liebte die Dunkelheit. Und Crouch liebte auch die Stille.

Besonders im Winter.

Alles war dann mit einer beruhigenden Schicht aus feuchtem Schnee bedeckt, die das Licht der kleinen Blendlaterne reflektierte, die meisten Geräusche dämpfte und ganz allgemein so etwas wie Frieden in sein Herz einkehren ließ.

Auch heute Nacht herrschte Stille. Nur ab und an drang der Schrei eines Kauzes an seine Ohren.

Als Crouch seinen Rundgang beinahe beendet hatte, vernahm er ein ungewöhnliches Geräusch. Es war nicht sehr laut. Nur ein Knacken. Aber irgendetwas irritierte ihn daran. Er hätte selbst nicht recht zu sagen vermocht, was. Doch es war kein gewöhnliches Geräusch gewesen, keines, das er ohne Schwierigkeiten einzuordnen imstande gewesen wäre. Kein Kaninchen, das seinen Bau im Bauch eines der Gräber verlassen und dabei einen Zweig unter seinem Leib zum Knacken gebracht hatte. Keine streunende Katze, kein Vogel, der in den Sträuchern nach Würmern pickte. Kein Geräusch, das um diese nachtschlafende Zeit hierher nach Highgate gehörte.

Es war ein ausgesprochen ungewöhnliches Geräusch gewesen!

Er blieb stehen. Lauschte. Nichts.

Dann ging er langsam weiter in die Richtung, aus der er glaubte, dieses seltsame Geräusch vernommen zu haben. Nach ein paar Schritten blieb er abermals stehen, hielt die Luft an und horchte.

Hm. Noch immer nichts.

Dabei war er sich sicher gewesen, in etwa zehn Yards Entfernung eine Bewegung wahrgenommen und, was viel wichtiger war, dieses ungewöhnliche, nein, dieses ausgesprochen ungewöhnliche Geräusch gehört zu haben. Es hatte beinahe geklungen, als sei jemand versehentlich auf einen trockenen, dürren Ast getreten und habe ihn dabei zerbrochen. Ein wirklich ausgesprochen ungewöhnliches Geräusch um diese Zeit.

Doch ausgesprochen ungewöhnliche Geräusche waren selten auf Highgate, und Crouch war sich sicher, sie nach all den Jahren deutlich von den gewöhnlichen unterscheiden zu können.

Crouch kannte den Herzschlag des Friedhofs genau, sein leises, gespenstisches Atmen, wenn der Wind, wie in dieser Nacht, sachte durch die Büsche und Bäume strich, das weinerliche Knarzen der Äste in den uralten Eichen, den Flügelschlag der Eulen und Fledermäuse und das Scharren und Huschen der Ratten.

Die Schatten ringsum waren beinahe erdrückend. Sie schienen mit jedem seiner Schritte weiter zusammenzurücken, schienen immer näherzukommen, immer weiter auf ihn einzudringen.

Zum ersten Mal verspürte er ein leises Gefühl von Angst. Es war wie kalter, lähmender Nebel, der ihm wie Wasser in die groben Stiefel schwappte und begann, an seinen Beinen empor und seinen Rücken hinaufzukriechen. Crouch versuchte, dieses neue, ihm bislang unbekannte Gefühl abzuschütteln, doch es gelang ihm nicht ganz.

Der weinberankte, von mächtigen dorischen Säulen gesäumte Bogengang der Egypts Avenue tauchte links von ihm auf. Zügig durchmaß er den schmalen, kopfsteingepflasterten Weg und erreichte die unter dem Namen Cedar Circle bekannten steinernen Ruhestätten, ein aus zahlreichen Mausoleen bestehendes Rondell, das die Erbauer vor Jahrzehnten um eine angeblich 200 Jahre alte Zeder herum errichtet hatten.

Der schwache gelbe Lichtkegel seiner Öllampe huschte über die mit Flechten bewachsenen Wände. Langsam und in jeden Winkel spähend ging Crouch um das Rondell herum. Er leuchtete in die Nischen, überprüfte die gitterbewehrten schwarzen Münder der Grüfte und fand alles in bester Ordnung.

Hier war keine Menschenseele.

Crouch erreichte die Treppe zum höher gelegenen Teil des Friedhofs und hastete sie hinauf. Auch hier schien sich niemand aufzuhalten. Mit der Lampe den unberührten Schnee vor sich ableuchtend, hielt Crouch nach frischen Spuren Ausschau.

Wenn der Eindringling, wer immer er sein mochte, nicht gerade zu fliegen imstande war – und dieser Möglichkeit widersprach Crouchs gesunder Menschenverstand vehement – so müsste er über kurz oder lang auf dessen Fußspuren stoßen.

Den Kopf gesenkt und die flackernde Laterne mit ausgestreckter Hand vor sich haltend, stapfte er langsam weiter.

Vielleicht, dachte Crouch gerade bei sich, war es doch nur der Wind gewesen oder eine große Katze auf Beutejagd, als er auf Höhe des Mausoleums endlich das fand, wonach er suchte.

Schnaufend schüttelte er den Kopf. Wut stieg in ihm auf und löste die Angst schlagartig ab.

Eine Spur fein säuberlich in den neu gefallenen Schnee getretener Fußabdrücke kreuzte seinen Weg.

Er folgte ihnen, bis er vor dem offenen Gittertor des Mausoleums stand. Die schwere Eisenkette, die es für gewöhnlich verschlossen hielt, lag wie eine tote Schlange am Boden. Er schob sie mit dem Fuß beiseite, öffnete vorsichtig das Tor und trat ein. Zuletzt war er hier vor etwa einer Stunde vorübergekommen und da war das Schloss der Kette noch intakt gewesen.

Die Kunst der Leichenräuberei war zwar seit Burke und Hare in den Zwanzigerjahren aus der Mode gekommen, doch Crouch ertappte sich bei dem Gedanken, gleich einer Bande von Sargdieben zu begegnen, wenn er um die Ecke bog. Doch nichts. Wieder nichts, dachte er. Und er fragte sich, warum jemand sich Zugang zum Mausoleum verschaffte? Womöglich ein Perverser? Jemand, der ohne Gattin war, um all die unaussprechlichen Dinge, die sonst im Geheimen des Schlafgemachs geschahen, mit jemandem auszuüben, der sich nicht zur Wehr setzte?

Seine Schritte hallten in dem alten Gemäuer wider, als Crouch langsam die Reihen abschritt und die einzelnen Gräber untersuchte.

Im Gegensatz zu den Erdbestattungen draußen auf dem Friedhof lagerten die Särge hier in Wandnischen. Jede war mit einer Holzluke verschlossen, die sich durch das Entfernen eines einfachen Drahtbügels aufklappen ließ und es so den Angehörigen erlaubte, ab und an Blumen vor die Särge zu legen.

Eine würdige Art der Bestattung, fand Crouch, auch wenn Charles Dickens das anders gesehen haben mochte. Dessen verstorbene Tochter war zunächst ebenfalls hier zur letzten Ruhe gebettet worden, ehe ihr Vater sie wieder herausholte und andernorts begraben ließ, da ihm das Mausoleum zu unwürdig, feucht und gruselig erschienen war.

Crouch leuchtete in jedes einzelne Fach. Doch so, wie es aussah, schien alles in bester Ordnung zu sein.

Als Crouch die Gruft wieder verließ und die Kette grob um die Eisenstangen des Gittertors wand, entdeckte er ein zweites Paar Spuren im Schnee. Es führte vom Eingang des Mausoleums dicht an der Wand entlang in Richtung Süden. Er wollte ihr gerade folgen, da glaubte er abermals eine Bewegung in den Schatten hinter sich wahrzunehmen.

»He! Wer ist da?«, rief er. Doch niemand antwortete. Crouch schwenkte die Blendlaterne hoch über seinem Kopf. Dann hörte er ungeschickte, zaghafte Schritte auf dem Weg, das Knirschen von Schnee und das Rascheln von Büschen.

Der Mond kam zwischen den Wolken hervor. Und jetzt sah er den Kerl auch. Eine gebückt gehende Gestalt, die sich zwischen den Gräbern verborgen hielt und versuchte, sich langsam davonzustehlen.

Wer immer das war, er hatte seine Rechnung ohne Douglas Crouch gemacht.

Mochten hier auf zehn Hektar Land auch 170000 Leichen liegen, für eine mehr war immer noch Platz. Der Friedhofswärter kannte jeden Fußbreit Boden, jedes Grab und jeden Stein auf diesem Friedhof. Und er würde es diesem neunmalklugen Eindringling schon zeigen, ganz gleich, was der auch im Schilde führen mochte.

Warte nur, Bürschchen, dachte Crouch und biss vor Wut die Zähne zusammen. Mit dem Daumen legte er den kleinen Hebel um, der das Öllicht seiner Laterne verdunkelte, klemmte sie sich in die Armbeuge und schlich langsam näher, wobei er einen leichten Bogen ging, was ihn hinter den Mann bringen würde.

Geräuschlos schlich er sich an. Die Gestalt kauerte zwischen zwei Grabsteinen. Crouch brauchte nur noch die Hand auszustrecken, um ihren Rücken zu berühren. Doch er tat es nicht.

Stattdessen brüllte er: »Was zum Teufel haben Sie hier zu suchen?«

Die dunkle Gestalt kippte vor Schreck nach hinten, strampelte mit Armen und Beinen und versuchte, wieder auf die Füße zu kommen.

»Gar nichts! Gar nichts!« Die Stimme eines verängstigten Mannes, der jetzt auf allen Vieren hockte. »Ich fürchte, ich habe mich verlaufen. Ich … äh … ich finde nicht mehr zurück.«

»Nun«, knurrte Crouch und trat dem Mann so kräftig in den Hintern, dass der der Länge nach hinschlug. »Ich werd’ Ihnen schon zeigen, wo’s hier lang geht.«

»Oh bitte.« Der Mann taumelte vorwärts, rappelte sich halb auf. »Bitte, nicht mehr treten.« Er drehte sich wieder auf den Rücken, streckte die rechte Hand vor und robbte auf seine Linke und die Füße gestützt ein, zwei Meter rückwärts. Dann rutschte er aus und fiel erneut auf den Rücken. »Ich … ich wollte nichts weiter, als mich hier ein wenig umsehen.«

»So, tatsächlich?« Crouch war nicht überzeugt. Er legte den Hebel seiner Lampe um und der vollbärtige Mann am Boden war nun deutlich zu erkennen. »Mitten in der Nacht?«

»Gewiss, das mag zunächst seltsam klingen …«

»Das tut es, Sir«, sagte Crouch ruhig und trat ganz nahe an den Mann heran. Er beugte sich über ihn und leuchtete ihm mit der Laterne nun direkt ins Gesicht. »Das tut es in der Tat.«

»Bitte, ich kann das erklären.«

»Nu, dann mal los.«

»Was?«

»Erklären Sie es«, sagte Crouch. »Ehe ich Ihnen noch mal in den Hintern trete. Wer, zum Teufel, sind Sie? Und was machen Sie hier?«

»Mein Name ist Stoker«, sagte der Mann. »Abraham Stoker.« Er stützte sich auf die Hände und robbte wie ein verwundeter Krebs erneut ein Stückchen rückwärts.

Crouch trat ihm in die Seite. »Bleiben Sie hier, verdammt noch mal!«

»Ja, Sir. Ja. Nur nicht mehr treten, bitte.«

»Dann rücken Sie mal raus mit der Sprache.« Crouch stemmte die Hände in die Hüften. »Was treiben Sie hier mitten in der Nacht?«

»Nichts weiter«, sagte Stoker. »Darf ich aufstehen?«

»Weiß nicht, ob ich das zulassen kann«, sagte Crouch, zog die Nase hoch und spie aus. Sein Auswurf wickelte sich um den Zweig eines Busches und schaukelte träge hin und her. »Na gut, also schön, machen Sie, dass Sie Ihren Arsch hochkriegen.«

»Danke.« Stoker griff nach dem Grabstein neben sich und zog sich schnaufend daran hoch. Mit den Händen darauf gestützt sagte er: »Es tut mir außerordentlich leid, dass es so aussieht, als sei ich hier eingebrochen …«

Crouch hielt den Kopf schief. »Sind Sie gar nicht, was?«

»Nein.«

Er nickte übertrieben langsam. »Muss ich mich wohl geirrt haben, wie?«

»Davon gehe ich aus«, stimmte ihm Stoker zu. »Ein dummes Missverständnis. Es war lediglich ein nächtlicher Spaziergang, nichts weiter.«

Crouch zog seine erloschene Pfeife aus der Manteltasche, steckte sie sich zwischen die Zähne und nickte übertrieben. »Dachte ich’s mir doch. Ein harmloser, kleiner Spaziergang. Ein dummes Missverständnis. Nichts weiter.« Dann wurde er wieder übergangslos ernst. »Sie haben das Tor zum Mausoleum aufgebrochen. Das haben Sie getan.«

»Sie irren sich«, versicherte Stoker. »Das war ich nicht. Ich habe mich nur umgesehen. Allerdings …«

»Allerdings was?«

»Da waren zwei Gestalten …« Er wies mit der Hand über Crouchs Schulter hinweg zum Mausoleum. »Das ist ja auch der Grund, weswegen ich mich überhaupt versteckt habe.«

»Wegen der zwei Männer«, sagte der Friedhofswärter, der Stoker kein Wort davon abnahm. »Natürlich.«

»Ich versichere es Ihnen. Ich ging hier ganz friedlich spazieren und machte mir Notizen, als ich sie plötzlich bemerkte.« Er hielt Crouch seinen Notizblock hin, so, als würde das die Wahrheit seiner Worte beweisen. Dann ließ er die Arme baumeln. »Sie müssen mir das glauben. Ich sah diese Leute, und da bekam ich es mit der Angst. Zunächst nahm ich an, es seien Bedienstete des Friedhofs. Aber sie trugen keinerlei Licht bei sich. Das ist doch verdächtig, nicht wahr? Und ich hörte sie tuscheln. Einer schien Engländer zu sein. Der andere sprach mit schottischem Akzent. Da wurde mir klar, ich hatte es mit unrechtmäßigen Eindringlingen zu tun.«

Crouch zog nochmals die Nase hoch und spie kraftvoll in den Schnee. »Unrechtmäßige Eindringlinge, so so«, sagte er. Seine Stimme klang, als spräche er mit einem schwachsinnigen Kind.

»Ich hielt sie zumindest dafür.«

»Für Leute von Ihrer Sorte also.« Crouch spuckte ein drittes Mal aus und schlug die behandschuhten Hände gegeneinander.

Stoker zuckte erschrocken zusammen. »Von meiner Sorte?«

»Unrechtmäßige Eindringlinge. Leute, die hier nichts verloren haben. Ruhestörer. Verbrecher eben. Leute wie Sie.«

»Ich … Nein, ich bin kein Verbrecher«, stammelte Stoker. »Im Gegenteil.«

Der Friedhofswärter lachte. »Dann sind Sie’n Bulle, oder was?«

»Nein. Nein, das auch nicht.« Er stockte. »Ich habe nichts Böses im Sinn gehabt.«

»Kein normaler Mensch geht um diese Zeit hier spazieren«, sagte Crouch. »Was haben Sie sich davon versprochen?«

Stoker zog die Schultern hoch. »Inspiration?«

»So was ham wir hier nicht.«

»Doch, doch. Sie wissen es nur nicht«, sagte er. »Bitte lassen Sie es mich erklären.« Er steckte den Notizblock weg und fuchtelte mit den Armen. »Wie ich bereits sagte, ich habe nichts Böses im Sinn gehabt. Ich recherchiere für einen Roman, den ich in Kürze zu schreiben gedenke. Er wird zu einem Gutteil auf diesem Friedhof spielen.«

»Was ist mit dem Schloss, das Sie aufgebrochen haben? Wer denken Sie, soll das bezahlen?«

»Nie und nimmer hätte ich wissentlich Schäden angerichtet, oder mir Zutritt zu den Grabgewölben verschafft. Ich wollte nur ein Gefühl für die Stimmung bekommen.«

»Das haben Sie gekriegt«, meinte Crouch. »Oder soll ich Ihnen noch mal in den Hintern treten, um es Ihnen deutlich zu machen?«

Und mit diesen Worten packte er Stoker am Kragen, führte ihn zum Eingang des Friedhofs und bugsierte ihn auf die Straße hinaus, direkt in die Arme eines vorbeipatrouillierenden Constables der Metropolitan Police.

»N’abend, Crouch. Irgendwelche Probleme?«

»Nur wieder einer dieser verrückten Geisterjäger, Peter«, sagte der Friedhofswärter. »Der hier will sogar ein Buch drüber schreiben.«

Der Constable löste die Handschellen von seinem Gürtel. »Bitte strecken Sie die Hände aus, Sir. Ich möchte Ihnen nicht wehtun müssen.«

Stoker trat entsetzt einen Schritt zurück und versteckte die Arme hinter dem Rücken. »Geisterjäger?«, fragte er. »Ich bin Schriftsteller. Mein Name ist Stoker. Abraham Stoker. Ich bin auf dem Friedhof lediglich spazieren gegangen.«

Der Constable betrachtete ihn amüsiert. »Würde es Sie sehr verwundern, Sir, wenn ich Ihnen erzählen würde, dass das alle sagen, die wir hier schnappen?«

»Nun … aber in meinem Fall ist es wahr!«, jammerte er. »Ich kenne wichtige Leute. Whistler und Conan Doyle gehören zu meinen Freunden. Und ich bin der Privatsekretär von Henry Irving«, fügte er hinzu.

»Kenne ich nicht«, versetzte der Constable brüsk. »Wenn der sich auch hier auf dem Friedhof herumtreibt, soll er besser schleunigst rauskommen.«

»Sie Ärmster.« Stoker schauderte über die fehlende Bildung. »Irving ist der Impresario des Lyceum Theaters. Und einer der bedeutendsten Schauspieler, die England jemals hervorgebracht hat. Wie man so hört, soll er bald in den Adelsstand erhoben werden.«

»Schauspieler?« Der Constable war nicht bereit, sich auf Diskussionen einzulassen. »Wissen Sie, was mein seliger Vater immer über Schauspieler und Schriftsteller zu sagen pflegte?«

»Nein.«

»Dass sie ein ausgesprochen faules Pack sind, Sir«, sagte der Constable.

»Großer Gott«, entrüstete sich Stoker. »Ihr alter Herr hatte ja keine Ahnung! Es gibt wohl kaum eine Berufsgruppe, die schwerer arbeitet als der britische Schriftsteller. Ich bin in höchstem Maße entsetzt!«

»Und wenn Sie der Kaiser von China wären, Sir«, sagte der Constable streng und packte Stoker am Ärmel. »Sie kommen erst einmal mit.«

Douglas Crouch war unterdessen zum Mausoleum zurückgekehrt.

Grundgütiger, was für ein Spinner!, dachte Crouch, der sich seine Pfeife wieder anzündete und erleichtert und herzhaft ausspuckte.

Das war erledigt.

Heutzutage schien sich wohl jeder dahergelaufene Garderobier, der auch nur halbwegs dazu in der Lage war, eine Feder in der Hand zu führen, für einen begnadeten Literaten zu halten. Die Zeiten waren entschieden zu modern geworden.

Das war nichts für Crouch. Er liebte seinen Dickens, seinen Sherlock Holmes und ab und an einen Penny Dreadful. Doch seit sie die öffentlichen Hinrichtungen abgeschafft hatten, waren auch die nicht mehr das, was sie einmal gewesen waren.

Crouch besah sich noch einmal das Tor zum Mausoleum. Warum der komische Kerl es aufgebrochen hatte, das sollte die Polizei klären. Er, Douglas Crouch, hatte zumindest dafür gesorgt, dass der Mann keine weiteren Schäden mehr anrichtete.

Um ganz sicher zu gehen, dass keine der Ruhestätten beschädigt oder gar aufgebrochen worden war, leuchtete Crouch wiederholt erst die linke und dann die rechte Seite des Gewölbes ab.

Doch es schien alles in bester Ordnung zu sein.

Ein einzelnes, vertrocknetes Rosenblatt wehte ihm in der Zugluft vor die Füße.

Die beiden Männer, die sich in den Schatten hinter dem Mausoleum verborgen hielten, bemerkte er nicht.

ERSTER TEIL

Dunkelheit

»Jedes zu große Übergewicht von einer Seite stört die Freundschaft.« Adolph Freiherr von Knigge

Kapitel 1

Nr. 12 Tennison Road, South Norwood, 13. Februar 1894

Der große bullige Mann stand am Fenster seines Arbeitszimmers, strich sich mit Daumen und Zeigefinger über den borstigen Schnauzbart und starrte in den weitläufigen, sonnenbeschienenen Garten hinaus. Der Winter war hart gewesen in diesem Jahr, doch die ersten Sonnenstrahlen, die bereits auf den letzten Resten des Schnees glitzerten, gaben Anlass zu der Hoffnung, es würde mit den nächsten Tagen deutlich milder werden.

Arthur Conan Doyle horchte in die Stille des leeren Hauses. Kein Kinderlachen, kein Topfgeklapper aus der Küche, und vor allem kein Husten.

Erst gestern war er aus Davos zurückgekehrt, wohin er Touie, seine Gattin, gebracht hatte. Ein letzter, verzweifelter Versuch, ihrer schleichenden Tuberkulose Einhalt zu gebieten. Seit sie sich in der reinigenden Luft der Berge aufhielt, schien es ihr tatsächlich besser zu gehen. Noch ein, zwei Monate – und ein kleines Wunder –, dachte er, und sie wäre womöglich gänzlich geheilt.

Er trat vom Fenster weg und wandte sich seinem Schreibtisch zu, auf dem sich die Post stapelte. Darunter ein paar unerquickliche Rezensionen zur Weißen Gesellschaft, einem Roman, von dem er sich viel versprochen hatte, und den er für seine bislang beste Arbeit hielt. Die anderen waren zumeist Leserbriefe. Seit er die Dreistigkeit besessen hatte, den großen Sherlock Holmes in das nasse Grab der Reichenbach-Fälle zu stoßen, kamen sie aus aller Welt. Von den Kondolenzschreiben abgesehen, war die Mehrzahl bitter im Tonfall; einige flehend, andere regelrecht beleidigend. Von den Morddrohungen gar nicht gesprochen.

Holmes war tot. Und das war gut so. Gestorben beim Kampf mit dem größten Geist, der jemals auf dieser Erde gelebt hatte. Es war notwendig gewesen, ihn aus dem Weg zu räumen.

Conan Doyle hatte den Mann satt gehabt. Jahrelang hatte dieser unerträgliche Egozentriker jeden seiner Schritte wie eine Nemesis überschattet. Er überschattete mit seiner ungewollten Größe noch immer jeden seiner anderen Versuche, wirklich Großes in der Literatur zu leisten. Entschlossen zupfte er sich die Manschetten zurecht und warf einen Blick auf seine Taschenuhr.

Zehn nach neun.

Am Nachmittag hatte er einen Termin mit Greenhough Smith, seinem Lektor beim Strand Magazine. Er konnte sich bereits ausmalen, wie das Gespräch verlaufen würde. Smith würde ihn zunächst umschmeicheln, würde ihm Geld für eine neue Sherlock-Holmes-Geschichte anbieten, jede Menge Geld – doch das war etwas, das ihn nur in den Anfangsjahren hätte überzeugen können. Smith würde dann das Fenster öffnen und sein letztes, verzweifeltes Argument vorbringen: den sofortigen Selbstmord. Das tat er bei ihren Treffen jedes Mal. Und jedes Mal versprach Conan Doyle, er würde Blumen für die Witwe schicken.

Ehe er das Haus verließ, schnappte er sich die Einladung zur Eröffnung des neuen Museums vom Kaminsims im Wohnzimmer, wo er die wichtige Korrespondenz auf ein Messer gespießt verwahrte. Dann hielt er auf der Straße eine Droschke an.

»Wohin, Sir?«

»Scotland Yard«, sagte Conan Doyle und der Kutscher ließ die Peitsche knallen.

Die beiden Männer saßen sich im Red Lion Pub in der Parliament Street an einem der runden Tische gegenüber. Draußen auf der Straße polterte der Verkehr vorüber, und unter den Hufen der Pferde und den Rädern der Kutschen, Fuhrwerke und Mietdroschken verwandelte sich der letzte Schnee des Jahres allmählich in braunen Matsch.

»Ich werde Sie wie versprochen in all die Geheimnisse einweihen, Morgan«, sagte der große, dunkelhaarige Mann mit dem unverkennbaren Akzent der schottischen Highlands und strich sich über seinen ungepflegten Backenbart. »Und ich kann Ihnen versichern, sie sind vielfältig.« Er lächelte geheimnisvoll.

»Ich bin sehr froh, dass wir uns begegnet sind, Mr Knight«, sagte Morgan. Er nippte an seinem Bier. »Ein Mann mit Ihren Kontakten ist für mich von unschätzbarem Wert.«

»Nun, das will ich meinen.« Knight grinste. »Noch stehen wir am Anfang. Aber seien Sie gewiss, mein Freund, in wenigen Tagen werden Sie möglicherweise mehr Dinge erfahren, als Sie sich bei Ihrer Abreise aus Amerika träumen ließen. Bereits in dieser Woche treffe ich mich mit meinem Kontaktmann in York.«

»Haben Sie ihm gesagt, worum es in meinem Buch gehen wird?«

»Das habe ich in der Tat. Er möchte Sie unbedingt kennenlernen – aber noch nicht gleich«, setzte Knight hinzu.

»Ich bin erstaunt, dass er ein persönliches Treffen überhaupt in Erwägung zieht. Bei uns in den Staaten ist man da mehr als zurückhaltend. Es würde Jahre dauern, ehe man das Vertrauen eines Eingeweihten so weit genießt, dass er einem Zugang zu den Geheimnissen der Logen gewähren würde.«

»Wenn es nach den Vereinigten Großlogen von England oder dem Supreme Council vom 33. Grad ginge, würde auch hier in Großbritannien rein gar nichts nach außen dringen. Sie meiden die Profanen wie der Teufel das Weihwasser.« Knight zog bedeutungsvoll die Augenbrauen hoch. »Und mit dem Teufel kennen Sie sich aus, mein lieber Freund, das kann ich Ihnen versichern.«

»Die Profanen?«, fragte Morgan und trank sein Glas in einem Zug aus. »Wer ist das, Mr Knight?«

»Die Uneingeweihten. Leute wie Sie und ich«, sagte Knight. »Aber nennen Sie mich Stephen. Noch ein Bier?«

Morgan blies die Wangen auf. »Also schön, Stephen, ich nehme noch eins. Obwohl ich nicht daran gewöhnt bin, so früh am Morgen …«

»Großartig, Phillip. Das ist mir die richtige Einstellung. Die Welt gehört dem, der die ungewohnten Pfade beschreitet.« Und er schlenderte zur Theke, um Nachschub zu holen. Als er wenig später mit zwei frischen, überschwappenden Gläsern Bass Pale Ale zurückkam, sagte er: »Ich muss mich jedoch darauf verlassen können, dass der Daily Telegraph die britischen Vorabdruckrechte erhält. Das ist der Deal, Phillip. Meine Expertise inklusive aller Kontakte gegen die Vorabdruckrechte.«

»Sie haben mein Wort darauf, Mr Knight.« Morgan reichte ihm die Hand.

»Stephen«, sagte Knight und schlug ein. »Sie werden es nicht bereuen, Phillip. Ich habe Dinge gesehen, kann ich Ihnen sagen. Und Dinge getan, mein Lieber, die übersteigen Ihre kühnsten Träume. Zum Wohle Ihres Buches werde ich Sie an alldem teilhaben lassen.« Er hob das Glas. »Auf Ihr Buch, Phillip! Auf unser Buch!«

Morgan spürte, wie ihm der Alkohol die Wangen wärmte. »Auf unser Buch!«, lachte er und ließ sein Pintglas enthusiastisch gegen das des Journalisten klirren.

»Heute Abend reise ich nach York«, sagte Knight. »Es wird das Beste sein, wenn Sie morgen oder übermorgen nachkommen. Alles Weitere besprechen wir dort.« Er fummelte seine Taschenuhr hervor. »Aber lassen Sie uns nun gehen. Um nichts in der Welt möchte ich die Eröffnung des Kriminalmuseums verpassen.«

Und die beiden Männer tranken ihre Gläser leer, rutschten von ihren Stühlen und traten auf die belebte Whitehall hinaus.

New Scotland Yard, Whitehall,London

Chief Inspector Donald Sutherland Swanson unterzeichnete den letzten Bericht, warf ihn in den Erledigt-Ordner und ließ sich dann mit einem tiefen, erleichterten Seufzer in seinen Bürostuhl sinken.

Swanson schloss die Augen, die Handballen gegen die Schläfen gepresst. Die letzten Wochen waren eine Tortur gewesen. Er konnte kaum glauben, sie hinter sich gebracht zu haben. Die meiste Zeit über hatte er das Gefühl, eine Arbeit zu tun, die trotz der zahlreichen Erfolge keinerlei Fortschritt brachte. Denn das Verbrechen hörte niemals auf. War ein Verbrecher gefasst, kam gleich der nächste hinterher, um dessen Platz im großen Gefüge der Unterwelt einzunehmen. Wie oft war Swanson sich wie ein Mann vorgekommen, dem man ein Sieb in die Hände gedrückt und ihm die Aufgabe gestellt hatte, eine sprudelnde Wasserquelle leer zu schöpfen. Damit umzugehen, war eine der größten Herausforderungen in seinem Beruf.

Es klopfte an der Tür und eine Sekunde darauf trat Sergeant Penwood ins Büro. In der Hand hielt er einen Becher Tee, in dessen aufsteigendem Dampf seine dicken Brillengläser beschlugen. Der Duft von Salbei begann den Raum zu erfüllen.

»Ich wollte nur sagen, Sir, dass wir Ihnen alles Gute wünschen. Stewart Evans schickt Ihnen die besten Grüße und Wilson meint, Sie sollen da oben nicht zu sehr über die Stränge schlagen, Sir.« Er stellte den Becher auf den Schreibtisch und trat beinahe verschämt zwei Schritte zurück. »Vergessen Sie uns nicht, Sir.«

»Lassen Sie mal das alberne Sir beiseite.«

»Ja, Sir.«

»Penwood?« Swanson erhob sich. Er ging langsam um den Schreibtisch herum und sah den Sergeant dabei misstrauisch an. »Was soll das werden?«

»Ich verstehe nicht, Sir.«

»Das ganze Theater«, sagte Swanson. »Die Grüße. Der Salbeitee. Und Ihr Gerede, von wegen nicht über die Stränge schlagen da oben. Ihnen ist klar, dass ich nicht gestorben bin?«

Der Sergeant sah Swanson entsetzt an. »Natürlich sind Sie das nicht.«

»Ihnen ist auch klar, dass ich nicht in Pension gehe?«

»Sicher, Sir.«

»Alles, was ich tue, ist meinen Jahresurlaub anzutreten, Penwood.«

»Ich weiß, Sir. Ganze vierzehn Tage. Wir werden Sie alle schrecklich vermissen.«

Swanson fragte sich, ob das tatsächlich eine Träne war, die da in Penwoods linkem Augenwinkel glitzerte. Er sagte: »Sie wissen, wohin ich gehe, nicht wahr?«

»Ja, Sir. In das Land Ihrer Väter.« Sergeant Penwood rang um Fassung. Seine Stimme brach merklich und er hielt sich die Hand vor den Mund. »Bitte entschuldigen Sie, Sir.«

»Und wo ist Phelps?«

»Er war mit Walter Dew unterwegs, um einen Strauß Blumen zu besorgen. Doch die beiden sind noch nicht zurück.«

Swanson setzte sich auf die Tischkante, ergriff den Teebecher und nahm einen kräftigen Schluck. »Danke, Penwood, ich weiß das sehr zu schätzen. Während meiner Abwesenheit sind Sie mir hier für die Ordnung zuständig.«

Der Sergeant wuchs um einige Zentimeter und ein Strahlen huschte über sein Gesicht. »Ich, Sir?«

»Wer sonst? Ich muss mich schließlich auf jemanden verlassen können.« Er ging zum Kleiderständer hinüber, nahm seinen Mantel herunter und hängte ihn sich über den Arm. Dann setzte er seinen Bowler auf und öffnete die Tür. »Wenn ich zurück bin, würde ich mich freuen, den Yard ebenso sauber vorzufinden, wie ich ihn verlassen habe.« Er zwinkerte dem Sergeant zu und trat auf den Korridor hinaus.

Im ersten Stock traf er auf Sergeant Wilson.

»Ist es tatsächlich so weit, Sir?« Wilson schüttelte traurig und ungläubig den Kopf.

»Ich fürchte ja, Wilson«, sagte Swanson. »Hören Sie: Während meiner Abwesenheit sind Sie mir hier für die Ordnung zuständig.«

»Ich, Sir?«

»Wer sonst? Ich muss mich schließlich auf jemanden verlassen können.«

Im Erdgeschoss lehnte Walter Dew im Rahmen der Tür zum Innenhof und rauchte eine Zigarette. Als er Swanson kommen sah, schnippte er sie in hohem Bogen davon.

»Hören Sie, Dew«, sagte Swanson und sah Dew sehr ernst an. »Ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, ich hätte hier meine Lieblinge, aber während meiner Abwesenheit sind Sie mir hier für die Ordnung zuständig.«

»Ich, Sir?«

»Wer sonst, Walter? Ich muss mich schließlich auf jemanden verlassen können.«

Und anschließend begab Swanson sich in den Keller des Yard; jenen Teil des Norman Shaw Gebäudes, der Detective Inspector Stedmans forensische Abteilung und neuerdings auch die kriminalhistorische Sammlung von Scotland Yard beherbergte.

Kapitel 2

Die kleine Gruppe, fünfzehn Männer und eine Frau, drängte sich in dem stickigen Vorraum zusammen. Die meisten von ihnen waren Presseleute, die der Commissioner persönlich eingeladen hatte.

Schon zu lange hatten Gerüchte über das Kriminalmuseum die Runde gemacht, was in der Hauptsache daran lag, dass man nur Angehörigen der Justiz den Zugang gestattete.

Die Öffentlichkeit nannte es das Schwarze Museum, und es ging das Gerücht, wem es gelänge, auch nur eine Nacht dort allein zwischen den Ausstellungsstücken zu verbringen, dem winke eine Belohnung von 50 Pfund. Diese Gerüchte wollte Commissioner Bradford ausgeräumt wissen. Sogar als Folterkammer hatte man es bisweilen bezeichnet. Ein Skandal, denn so etwas gab es im CID nicht mehr. Denn dafür war jetzt ja seit elf Jahren der Special Irish Branch des Innenministeriums zuständig.

Das eigentliche Museum von Scotland Yard bestand lediglich aus zwei kleinen Räumen im ersten Kellergeschoss des Norman Shaw Gebäudes. Nicht ganz so tief unten wie die feuchten und rattenverseuchten Gewölbe der noch jungen forensischen Abteilung, aber auch nicht sonderlich weit von ihr entfernt.

Sergeant Penwood, der die Besucher nach unten begleitet hatte und sie nun dem Museumskurator Inspector Gordon Randall und zwei als Wachen abgestellten Constables übergab, bildete sich ein, noch immer den Salmiakgeist und die Schwefelsäuredämpfe riechen zu können, die von unten aus der Forensik zu ihnen aufstiegen.

Detective Inspector Randall nahm die Gruppe in Empfang, begrüßte sie und schloss mit einem riesigen Schlüssel die Tür des Traktes auf, der das Kriminalmuseum beherbergte.

Er ging voraus und blieb an einem Tisch in der Mitte des Raumes stehen. »Bitte folgen Sie mir, Herrschaften. Wie Sie sehen, ist nicht viel Platz. Wenn Sie sich alle um den Tisch herum verteilen, sollte es gehen. Danke sehr.«