Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

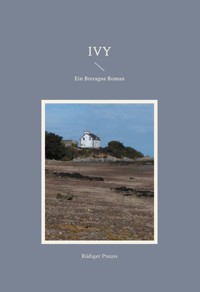

Neuauflage des Romans - Nebel, den der Wind vertreibt -. Nach dem Tod seines Jugendfreundes reist der Protagonist der Geschichte, von Erinnerungen verfolgt, für einige Wochen in die einsame Landschaft der Bretagne. Dort trifft er die Künstlerin Ivy, die ihn nicht nur mit der Küche, den Gebräuchen und dem Mythos der Islandfischer bekannt macht, sondern ihn auch lehrt, seine Erinnerungen durch das Erzählen in eine lebendige Erfahrung zu verwandeln. - Eine beeindruckende Prosa voller Sinnlichkeit, Atmosphäre und epischer Gelassenheit. - Siegfried Lenz

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 257

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Impressum

1

Der Anfang vom Erzählen ist oft das Ende einer Geschichte. Aber wo kann ich beides trennen, um einen Anfang zu finden, und somit eine Erklärung?

In jenem Winter..

In jenem Winter, als ich Christine verlor. In jenem Winter, im Dezember, als Richard starb. In jenem Monat, als das Wetter in Europa verrückt spielte, es in Griechenland schneite und es bei uns so warm wie sonst nur zu Ostern war, sodaß das Weihnachtsfest so unwirklich wurde wie eine Jesuskrippe unter karibischen Palmen.

In jenem Winter also...

Aber das wäre nicht der Anfang. Ivy, für die ich erzählen möchte, ist ein Anfang. Ivy, die mich zum Erzählen gebracht hat.

- Du bist hier im Lande der Islandfischer -, sagt Ivy, - und hier wird noch erzählt. Am Kamin wird erzählt, abends, beim Essen, vielleicht manchmal im Bett. Erzählt wird hier, weil hier das Ende der Welt ist. Man kann nicht weitergehen. Ganze Generationen erzählten und erzählen hier. Es ist ein Garn, das über die gesamte Bretagne gespannt ist, unsichtbar, aber doch zu spüren. Ein Netz, brüchig und alt. Und hast du keine Zuhörer, dann geh zum Strand und erzähl dem Meer deine Geschichte. Das Meer hat schon viele Geschichten gehört. Aber, ich höre dir ja zu. Wenn du willst, gehen wir zum Meer und hören dir beide zu.

Natürlich weigerte ich mich.

Ich drückte mich im Gelände herum, stand stundenweise an der Gartenmauer und schaute den Weg hinunter, der zur Bucht von Paimpol führte. Ich verlor meine Schritte im Garten und im Haus, betrachtete lange lvys Sammlung von Muscheln, bizarren Knochen und Hölzern in der Glasvitrine. Ich hackte Holz und stapelte Scheite, machte lange Spaziergänze mit lvys Hund, dem alten Bon-Bon, der meine Unruhe spürte. Ich saß am Abend auf der Steinterrasse vor dem Haus. Ich sah über die Felder und niedrigen Baumreihen hinweg über die Bucht bis zur Stadt Paimpol. Ich erkannte deutlich die Hafenmauern, den Quai, der wie ein Arm aus Stein in die Bucht ragt, vor der alten Häuserlinie des Küstenortes. Das war das alte Viertel, der alte Stadtkern.

Vor über hundert Jahren bis in die dreißiger Jahre waren von diesem Hafen, von Paimpol aus, die Fischer losgefahren, jedes Frühjahr, um bis in den Herbst hinein in den eisigen Gewässern vor Island zu fischen. Über hundert Schoner und mehr als zweitausend Männer verlor Paimpol und die Umgebung in diesen Zeiten.

Vielleicht brachte mich auch diese abwehrende Landschaft und die graue Unwiederbringlichkeit der See zum Erzählen.

2

Die Kirchenglocken tönten tief und nachhallend in den Morgen hinein. Sie klangen durch den kühlen Aprilmorgen, durch die leeren Gassen der Hafenstadt. Sie erreichten die noch geschlossenen Läden und Cafés und tönten über die ruhenden Fischkutter und Segelboote. Seevögel waren geweckt und krächzten in der dunstigen Luft über der matt schimmernden See. Es waren nicht viele an diesem Sonntagmorgen in der Frühe wach. Vielleicht tauchte gerade ein schwarzgefiederter Kormoran seinen fischgierigen Hals ins stille Wasser, ließ den nassen Körper folgen, eine blitzschnelle Tauchbewegung, und dann war er fort, vom Meer verschluckt, und tauchte erst viel später wieder auf, einige Meter entfernt, einen silbernen zappelnden Fisch im Schnabel.

Außer den Vögeln, den Fischen und einigen Katzen, die wie jeden Morgen am Hafen zwischen dem Gerümpel, den riechenden, mit vertrockneten Fischschuppen verklebten Fischkästen, den angehäuften Netzen und gestapelten Langustenkörben herumstreunten, war nur Paul wach und bereits auf den Beinen.

Er hatte Ivys Haus auf dem Hügel noch früher als sonst verlassen. Selbst der Hund schlief weiter, als er leise aufstand, sich vorsichtig ankleidete und in den kühlen, milchigen Morgen hinaustrat. Er fand diese Müdigkeit sehr merkwürdig für einen Hund. Ein Hund sollte ein Frühaufsteher sein, dachte er, aber die alte Hündin nutzte wie Ivy jede Gelegenheit für ein Schläfchen. Sie schienen beide ein ausgesprochen dringliches Bedürfnis nach Schlaf zu haben, und wenn sie schliefen, oft zur gleichen Zeit, auch nebeneinander auf einem Sofa oder auf der Wiese, dann schliefen sie einen fast kindlichen, tiefen Schlaf, und sie machten beim Schlafen beide den Eindruck, als würden sie von einer besonderen Macht beschützt.

Außerdem genoß Paul den frühen Morgen gerade, wenn er allein und ungestört war. Heute hatte es in der Nacht noch geregnet, und er stand in der Küche am Fenster vor den perlenden Scheiben, dann öffnete er sie und die frische Regenluft drang herein. Der große Hortensienbusch mit seinen schweren blauen Blüten schien zu atmen. Bis auf den Gesang einiger Vögel, der zaghaft und wie zur Probe erklang, war es still. Es war eine Stille, die er besonders genoß. Es war eine ganz andere Stille als zu Hause, wenn man früh wach wurde und nicht wieder einschlafen konnte, mehr als nur der Wechsel von Tag und Nacht. Es war eine Stille, die einen begleitete, wenn man sie erst einmal in sich aufgenommen hatte und die einen nicht mehr verließ, auch wenn man sich in den Tag hineinbegab.

Vom Meer kam eine Brise, die kühl und windbrausend die Bäume auf dem Hügel von Kerroch zum Verneigen brachte, wie ein morgendlicher Gruß an ihn, frisch wie ein Eiszapfen, der im Wind schmolz.

Der bleierne Himmel öffnete sich, zerfließende schwarze Tusche am Horizont, und die nebligen Felder rissen über der See auf. Paul sah die grauen Wellen, die weit in den dunstigen Raum hinausliefen, und auch auf ihn und die Küste zu, kalt, unwirtlich, unbeeindruckt und unermesslich, und wie verströmendes Gold hinter einer schwarzgrauen Kulisse kam die Morgensonne hervor. Das Sonnenlicht drang durch die aufbrechenden Wolken und tanzte flimmernd auf den kalten Wogen.

Die weißen und granitfarbenen Häuser mit ihren Schieferdächern, den weißen Holzfenstern, den Pforten und Gattern, den Kaminen und Schornsteinen, den kleinen Vorgärten, all diese Häuser, die sich um den Naturhafen des kleinen Fischerortes verteilten und auf den Hängen dahinter lagen, die Häuser, die gerade noch in steinschlafender Abgeschlossenheit dagestanden hatten, wurden von einem hellen Licht übergossen, so daß die Hauswände beinahe feierlich in der Morgensonne erstrahlten.

3

Keine Strahlen flogen über das Viertel der grauen Mietshäuser, in dem sie wohnten, in der Großstadt, wenn er in den Fischregen seiner Träume geriet, von Meeren und Flüssen träumte, in seinem Zimmer, noch im Bett liegend, und er den rußgeschwärzten rauchigen Ruf der Lokomotiven hörte, die hinter den Häusern auf dem Bahndamm Waggons schoben, und Menschen auf den Eisenschienen in die Ferne reisten.

Im Winter waren am Morgen die vorbeieilenden Fenster der Personenzüge gelb erleuchtet. Sie ließen unausgesprochene Ziele im Hinterhof zurück, ließen sie zurück bei den rostenden Teppichstangen, sie versteckten Träume in den feuchten Kellerräumen, den Waschküchen damals, und auf den tristen Aschentonnenplätzen.

Malten sie nicht eine wachsende Sehnsucht nach der farbigen Welt in die Eisblumen der überfrorenen Fensterscheiben ihrer Wohnung?Überall und nirgendwo, immer dort und niemals angekommen. Wo nur der Ruf der Züge über die Bahndämme, Hinterhöfe und Schrebergartenanlagen tönte, und der einzige Fischtraum der Inhalt eines kleinen runden Wasserbeckens war, wie ein Einweckglas, in dem zwei, drei dickbäuchige schwarze Punkte mit Flossen herumschwammen, mit glasigem durchsichtigen Bauch, weil hochschwanger und eine Vielzahl von wimmelnden Punkten gebärend, die zum Teil von den Eltern wieder gefressen wurden, bevor sie Wasserheimat einnehmen konnten.

Die überlebenden Exemplare gehörten Richard, mitsamt Wasserglas und Erfahrungen in Fischzucht, und Paul als Junge war staunender Betrachter des Unterwasserlebens und fühlte Freundschaft zu Richard und den Fischen wachsen. Richard war damals klein und ungelenkig, mit zwei Vorlieben, und zwar Zierfischen und dem Sternenhimmel, den er laienhaft und suchend betrachtete, nicht wissend, auf Fragen Erwachsener, was es da oben zu sehen gäbe, mit einem müden Lächeln antwortend, das den Kopf senken ließ, unverstanden war man ja ohne Absicht und ungesellig mit den Großen, die eine andere Welt bevölkerten, in der alles größer, aber auch schmutziger war und somit dauernd abgewaschen, gebürstet und gepflegt sein mußte.

Aber Paul und Richard hatten ein Glas zwischen sich, starrten sich durch das schwimmende Glas an und verfolgten die kaltblütigen Schwimmer. Diese bekamen nach der schrecklichen natürlichen Auslese durch den Elternfraß eine, durch Minderheit erzwungene Individualität, und so erkannte schließlich Richard seine Fische und Paul die seinen, die er sich ausgesucht hatte, dankbar Richards Arm drückend bei der Übergabe des beweglichen Plastikbeutels, in dem dann Pauls Fische lebten und auf Familienanschluß warteten.

Pauls Fische standen in einem bauchigen Glas ganz in der Nähe seines Bettes am Fenster, hinter dem die Züge fuhren, zum Meer hin, dort, wo das Land endet und ihre Träume begannen, denn Richards und Pauls Träume bestanden zu vielerlei Anteilen aus Träumen vom Meer, vom Leben an fernen Küsten, in den Wäldern, und für Richard waren dazu noch die Sterne eine Basis für das Fortschauen, wenn der verhangene Ruhrpotthimmel auch tränendicken Flockendreck produzierte, wie in einem dieser Glasbehälter, in denen es schneite, wenn man sie schüttelte, so glasglockenhaft war der bleierne Himmel auch nachts, und ließ keine Sternschnuppe auf Richards Balkon verglühen. Er konnte nicht viele Sternenbahnen verfolgen mit seinem instruierten Finger und wünschte sich einmal nur eine sternenklare Polarnacht, eine blaunächtliche Kristallstunde voller Sternengefunkel, eine Juwelenkiste, die sich über seinem Kopf öffnete und Sterne und Galaxien vor seine Augen hinschüttelte und den ganzen Himmel unermeßlich und rein erscheinen ließ.

Am Zugang zum Meer und zum Hafen, gegenüber des Quais, der eine Zufahrt hatte, die sich zum Becken hin senkte, damit die Fischtransporter direkt ans Wasser fahren konnten, um Ladung von den Kuttern zu nehmen, stand auf einer felsigen Klippe ein unbemannter Leuchtturm, der über den kieseligen Strand und einen feuchten Saum von Schlick und Pfützen nur bei Ebbe zu Fuß zu erreichen war. Paul ging über den rollenden Steinteppich und stapfte durch Pfützen, die mit Tangbrei und Meerwasser gefüllt waren, und stieg zum Turm hinauf.

Ein böiger Wind fuhr ihn an und er setzte sich in den Schutz des Turmes und sah auf die Wasserfläche hinaus, die immer deutlicher und weiter wurde. Die Sonne wurde zunehmend stärker, jagte den Nebel fort oder schien ihn gar auflösen zu können, so als schmelze ein fließendes Schneefeld in der Luft und ließ die zackigen Felskonturen der Küste schärfer hervortreten.

Paul schloß kurz die Augen. Er hörte eine Möwe schreien, spürte den Wind um sich herum brausen. Bald würde mit langen Eroberungswellen die Flut kommen, aber er hatte noch Zeit. Er hatte auf den Gezeitenkalender geschaut, den Ivy in der Küche an der Wand hängen hatte. Er hatte noch mehr als zwei Stunden Zeit, bis ihm der Rückweg abgeschnitten wurde. Schlimmstenfalls mußte er sechs Stunden auf dem Felsen aushalten.

Er dachte daran, daß Ivy sich spätestens dann Sorgen machen würde. Zuerst würde sie nicht beunruhigt sein. Sie würde sich mit schlaftrunkener Geste zu ihm hintasten und erst einmal denken, daß er wie üblich unterwegs war. Sie würde dann frühstücken und allmählich die Uhrzeit im Auge behalten. Nein, dachte Paul, ich muß darauf achten, daß ich noch rechtzeitig zurückkomme. Er nahm ein kleines Notizbuch aus der Jackentasche und sofort faßte der Wind hinein, blätterte wahllos in den Seiten, und er mußte schließlich eine Seite festhalten.

Heimweh und Fernweh sind Geschwister, las er, blutsverwandt haben sie den selben Ursprung im Kreislauf eines Lebens. Siehe Richard. Jemand, der auszog, das Heimweh zu lernen und das Fürchten. Vor allem das Fürchten.

Warum denkst du nicht daran, daß keiner einem anderen wirklich helfen kann, wie alle gesagt haben? Warum? Nur um sich freizusprechen, das ist der Angelpunkt. Wenn irgend jemand dich freisprechen könnte von der Schuld, die du Richard gegenüber empfindest? Wer sollte das sein? Ivy vielleicht?

Wenn ich das alles Ivy erzählen würde, dachte er und starrte selbstvergessen vor sich hin, starrte auf einen mit winzigen, trockenen gelben Flechten überzogenen Stein. Wie eine unendlich feine Handwerksarbeit. Seltsam, wie diese Pflanzen sich an den Stein klammern. Fast wie der Efeu, diese sonderbare Pflanze, die Baumstämme umschlingt und Häuser überwuchert. Eine grüne, niemals müde Tänzerin auf dem Stein, die winzige Tentakel und Wurzelwerk in den Granit der Hauswand schmiegt, wuchert und wächst, wächst, ohne

jemals zu welken. Paul hatte das so magisch und fremdartig schön gefunden, daß er Ivy diesen Namen gab. Ivy. Efeu. Er mußte ihr diesen Namen geben. Nichts war passender. Bestand, Beständigkeit. Manchmal wünschte er sich, sie könnten immer in dem Haus in dem alten, hölzernen Bauernbett mit den hohen Seitenwänden liegen, alt geworden, grau, und die Zeit würde weiterhin vergehen. Der Efeu würde das Haus einnehmen, grün überrankt, und es gäbe irgendwann nur noch den zeitlosen Tanz des Efeus, und alles würde endgültig zu einem Traum werden.

4

Bevor er Ivy nicht kannte, kannte er auch die Bretagne nicht. Er kannte weder den Küstenort Paimpol noch Namen wie Ernest Renan oder den Heiligen Yves. Er kannte weder Muscadet noch Sancerre-Weine, auch keine Muscheln mit dem schönen Namen Cocille St. Jaques, und er hatte keine Ahnung, wie man Austern ißt und was sich wirklich hinter Mousse au chocolat verbirgt.

Die Bretagne - das war ein Meeresmotiv in der Auslage eines Reisebüros in der Stadt. Eine fotografierte wilde Küste, eine herantosende See in bedrohlichem Dunkelblau und Grau mit Schaumkronen, hochschäumendes Weiß an malerischen Leucht- türmen, mit kleinen Steinhäusern wie graue und weiße Würfel, die auf den Felsen wie eine Erweiterung des Steines aussahen, hingeduckt und angeschmiegt wie versteinerte Nester mit schwarzen Dächern.

Ivy sagt.

Ivy sagt, es gibt wohl für uns alle einen Ort, von dem wir nur etwas ahnen und den wir ständig wieder vergessen, den wir aber doch zu kennen glauben. So war es hier für mich, mit dem bretonischen Bild vor mir, mitten im Gewühl der Innenstadt, Auge in Auge mit einem Bild, das praktisch direkt aus meiner Sehnsucht entsprungen war, ein Bild, das irgendein träumender Souffleur mir plötzlich in den Sinn hauchte, zuerst schemenhaft, dann immer deutlicher werdend, verblaßte Farben, die an Strich gewannen und schließlich als großes Gemälde meinen Nachhauseweg bestimmten.

5

Die Bretagne ist ein verschlossenes Land. Merkwürdig, denke ich, daß man es als Land für sich sieht, aber es ist so, ein eigenes Land in einem größeren Land, für sich gelegen und fern von vielem. Die Bretagne ist, so offen sie auch wirken mag durch die Weite des Himmels und des Ozeans, ein Land jenseits der Eroberung durch Besichtigungen, Schnellstraßen, Touristenpunkte. Die Grenzen sind andere und die Orte sind andere, als auf Karten vermerkt und in Reiseführern geschildert.

Die Grenzen von Traum, Sage und Realität sind fließend, und es ist das Beste, sich dem anzuschließen, zuerst ganz Träumender zu sein, der in den Bereich der Sagen vorstößt und schließlich sogar ein wenig Realität begreift. Doch was ich zunächst dort suchte, war etwas ganz anderes. Denn obwohl die Bretagne ein geduldiger Hort der Erinnerung ist, wollte ich fort von der Erinnerung, fort von meinem Leben, fort von den Gedanken an Christine, Richard und Susanne.

Ich besaß eine Landkarte, und ich fuhr mit dem Finger die gezackte Linie der Wegstrecke entlang, die da vor mir lag. Der Finger fuhr, ohne zu stocken, bis Rouen, dann weiter bis Saint Malo. Aber hinter Saint Malo wurde die Gegend fremd, verlor jede durch Schulwissen oder die

Lektüre farbiger Abenteuerromane vermittelte Bekanntheit.

Wo war Paimpol?

Und was waren das für Namen?

St. Brieux, Plouha, Guincamp, Lezardrieux, St. Portrieux. Ich starrte auf die Karte, die alles für sich behielt. Die holperigen Namen weckten nur schemenhafte Szenen und Bilder von Küstenorten, von Schiffen, Fischfang, von rauher Landschaft und weiter See.

Denn hinter Saint Malo herrscht Nebel, den nur der Wind vertreibt.

Finis terrae. Das Ende der Welt.

Dort wohnen die Kelten, die Bretonen. Dort liegt König Artus begraben und Merlin ist in seinem Zauberwald der alten Eichen gefangen.

Das ist das Land der Sagen und der Steine. Dunkel erhebt sich der Fels unter dem Rauhreiflicht des Morgens. In den Höhlen und Verliesen der umspülten Küste singen die zerschellten Schiffe das Lied von der Wiederkehr. Aber nichts kehrt wieder und ist doch nicht verschwunden. Wie in Geisterseide bewegen sich die Toten, und auf der Erde, auf den Feldern, an den Stränden, im Wald vernimmt man die uralten Litaneien von Ankou, dem bretonischen Sensenmann mit Werkzeug und Stundenglas. Im Meeresraunen hört man das Lied der Bretagne. Nichts kehrt wieder und nichts ist fort. Der Mensch geht durch die Orte und die Landschaft und ist nie allein unter dem grauen, tiefen Himmel.

lvy sitzt mit hochgezogenen Knien im Sessel vor dem Feuer des Kamins und schaut hinein. Knistern der Scheite, Sprühen der Funken und Brechen der durchkohlten Holzstücke. Rubinglut in grauen Aschehäufchen, die kohleschwarzen inneren Steinwände des Kamins, vor denen, gelbrot züngelnd und Flammenschwerter schwingend, das Feuer tanzt und bebende Schatten an die kahlen Wände, auf die Möbel und über die Gesichter wirft.

Ich spüre, daß einst in diesen salzwasserumtosten Häusern der Küste Abend für Abend erzählt wurde, im lauschenden Halbkreis, und erzählt wurden Geschichten und Sagen, Märchen und halbwahre Begebenheiten, Lügen und belächelte Hirngespinste, beteuerte Erlebnisse und tiefe, von den Ahnen überlieferte Weisheiten. Sie wurden erzählt, und danach wurde wieder geschwiegen, mit dem weiten Leichentuch der See draußen, den Heimwehküsten, den von Wind und Wellen geschliffenen Steinen, den wie in ehrfürchtiger Verharrung sich landwärts neigenden Bäumen und Sträuchern und mit dem einsamen Auge des in Wind und Wetter stehenden Leuchtturmes.

Ivy erzählt nichts heute Abend, erwartet, von mir etwas zu hören. Begonnen habe ich bereits am Vortag, ungeschickt, stolpernd, als ging ich den abschüssigen, steinigen Weg zur Bucht hinunter im Morgendämmern, dann mit dem Fortschreiten der Stunden wie in einer Strömung, die ein unsichtbarer Sog vom Land wegzieht, und bis in die Nacht hinein fielen mir Szenen ein, Ereignisse und Bilder. Ich fand sie wie Mosaiksteine bei einem Spaziergang durch eine verlassene Welt, und Christine fiel mir ein, auch Susanne, Richards jüngere Schwester, und vor allem Richard, an den ich fast unwillkürlich denken muß, wenn der Wind unbeherrscht und fordernd gegen die Holzläden vor den Fenstern schlägt.

Dieselben Holzläden, die ich vor die Fenster gezogen und zugeklappt und deren eiserne Riegel ich von innen eingehakt habe. Wenn man hört, wie er draußen ums Haus rast, einen Winkel schlägt, in den alten Mauern eine offene Tür sucht, einen Spalt, ein zerbrochenes Fenster, vielleicht nur einen gelockerten Stein, den er Einlaß gebietend anpfeifen kann, um kalt und unwirsch ins Haus zu dringen, dann denkt man an die See, die man nie befahren hat, selbst Richard nicht, der alle Meere befahren wollte. Und ich denke dann an Richard wie an einen Seemann, der vor langer Zeit aufgebrochen ist, und auf dessen Nachrichten von den buntesten, exotischsten Plätzen der Welt ich immer noch warte. Daran denke ich beim Lauschen des Windes, der über dem Dach liegt wie ein luftiger Drache und der seinen wirbelnden, aber kalten Atem durch den Schornstein in den Kamin bläst.

„ Wie war es damals mit Richard und dir? Was hast du für ein Leben geführt?“ höre ich Ivy fragen.

Ich höre die Frage, wie sie von lvy ausgesprochen wird, und schon auf dem Weg zu mir nimmt sie an Gewicht und Schärfe zu und bohrt sich tief in mein Bewußtsein. Wie ein abgeschossener Pfeil im Holz eines Baumes wippt und zittert sie nach.

Wo soll ich da beginnen? Wo soll ich auf meiner Reise in die Vergangenheit Station machen? Reisen muß ich, muß die Filmrolle unseres flüchtigen Lebens abziehen, muß versuchen, die Zeit zu bannen, die ich jahrelang vernachlässigt habe. Die Jahre, die ich vergessen wollte. Ja, aber wo anfangen? Möchte ich das wirklich? Aber die Frage stellt sich nicht mehr. Ich bin auch nach Paimpol gefahren, um eine Erklärung zu finden. Ich muß sie finden, jetzt, da Richard fort ist und nichts bleibt als die Erinnerung.

Ich könnte mit unseren gemeinsamen Schultagen beginnen, ich könnte mit Richards Zimmer beginnen, mit seinen Büchern und mit dem Fernrohr, mit dessen Hilfe er die Sterne beobachtete. Ich könnte mit unserer Reise in die Einöde Lapplands beginnen, mit Griechenlands weißen Häusern, die wir gesehen haben. Ich könnte mit den Straßen anfangen, die Richard später allein bereist hat, rastlos, wie im Fieber. Ich stelle mir die Karawanen der Lastwagen vor, die staubwirbelnd in die flimmernde Hitze der persischen Steinwüste vorstoßen, ich stelle mir die Märchenkuppeln eines singenden, lärmenden Istanbul vor und sehe Richard, sehe ihn, wie er auf der langen Brücke den Bosporus überquert, zu Fuß, den schweren Rucksack auf seinen Schultern, wie er die Grenze nach Asien überschreitet. Und, zum Schluss, stelle ich mir vor, wie er, halb verhungert und krank, in dem fliegensummenden Hotel darauf wartet, zu den Opiumrauchern zu gehen, die am Ende des Flurs wohnen und mit ihren Pfeifen auf dem Boden im Kreis sitzen.

Aber wenn ich an so etwas wie an einen Anfang für uns denke, dann ist es ein Bild, das in meinem Innersten so beständig eingeschlossen ist wie ein Insekt, das in einem Bernsteinstück ruht, jedoch nicht goldbraun in der leuchtenden Farbe geronnenen Wildhonigs, sondern grau und schmutzig wie Straßenstaub, der über einem Spiegel liegt.

„Was hast du für ein Leben geführt?“ fragt lvy.

6

Er saß oben am Felsen und blätterte in dem Notizbuch, dessen Seiten ihm der Wind immer wieder umschlug, die gegen seine Hände schlugen wie glatte, weiße Flügel. Er dachte an frühere Jahre. Er dachte an die Vergangenheit, die er heraufbeschworen hatte und die sich nun beharrlich an ihn klammerte, dachte daran, während er zusah, wie die Flut zurückkehrte, so als sei die Welt irgendwo auf dem Grund des Meeres etwas umgekippt, oder ein unsichtbarer Mond in einer weit entfernten Nacht hätte den Wechsel der Gezeiten bewirkt, und nun kehrte das Wasser mit behutsamer, aber unaufhaltsamer Forderung zurück. Er konnte zusehen, wie die Wellen immer längere Zungen machten und den Quai hinaufleckten, wie das Meer als Vorboten Tangfäden und Krautbüschel anschwemmte und wie sich die Seevögel mehrten auf den Felsen, die wieder zu Inseln wurden. Eingefangen von den Farben, ineinander verwobenen Blautönen, dem schwebenden Grau der letzten Dunstfelder, mit dem Kreisen der Möwen, dem ewigen Schaumtanz der Wellen, dem Wind, der ihm ins Haar fuhr, dachte er: Richard würde das gutheißen. Ihm würde das gefallen. Nur den Nachthimmel müßte ich später noch einmal absuchen.

Mit zufriedenem Wiedererkennen sah er den glatten schwarzen Schnabelkopf des Kormorans, fast auf den Wellen hüpfend, wie er hin und her guckte und unversehens wieder hinabtauchte. Er ließ seine Augen über die Küste streichen und aus den Wellenkämmen, aus der bewegten Wasserfläche der bretonischen See ragte das Meer der Schornsteine, der Kamine und Antennen der Stadt heraus, vom Nebel eines Großstadtmorgens verhangene Dächer und schmutzig-graue

Fassaden langgestreckter Blöcke alter Mietshäuser mit den Eisenbahngleisen im Rücken. Die Scherenschnitte der Schlote und Fördertürme am Horizont. Er dachte wieder an die Zeit, als sie Kinder gewesen waren.

Er lag frühmorgens in seinem Zimmer und hörte die Züge, und wenn er aufstand, leicht fröstelnd in seinem Schlafanzug, dann ging er gleich ans Fenster und schaute hinaus. Ein Wintermorgen in ihrer Stadt war besonders dunkel, voller Qualm über dem Bahndamm und über den schneematschigen Straßen. Aber die gelben Fenster eines Personenzuges waren über die noch unsichtbaren Gleise gerast, und er sah ihnen hinterher. Er sah ihnen nach und ihm war, als sei er zurückgelassen worden und war nun ein Teil der schneewirbelnden Leere und der winterlichen Dunkelheit über den Gleisen.

Oder im Sommer die vielen Stunden neben dem Bahndamm, immer auf die verzweigten, im dumpfen Sonnenlicht silbern glänzenden Gleisstränge schauend, die wechselnden Signallichter im Blick. Die Zeit vergessend, standen sie beide auf den Brücken, die über die Gleisfelder führten. Auf den Brücken, unter denen in den ersten Jahren noch Dampflokomotiven fuhren, mit Getöse und mahlenden Eisenrädern und Rauchschwaden, die die Eisengeländer der Brücken einhüllten. Und später kamen die elektrischen Loks, die unter blauen, zündelnden Kabeln, mit Funkengestiebe, von einer unsichtbaren Kraft betrieben wurden und die schnell zum Horizont hin verschwanden, in einer Kurve zwischen Betriebsgelände und abgestellten Waggonreihen und dunklen, überdachten Laderampen. Wohin ging ihre Fahrt?

Als sie Kinder waren, auf der Brücke nebeneinander den Zug angespannt erwarteten, der näher und größer und größer wurde und dann im beißenden Rauch standen, der in schwarzen Wolkenfahnen in der Luft hing, den Geruch von Kohle und Feuer in der Nase.

Als sie das Eisengebrüll der Räder hörten, wenn sie ganz dicht am Gleiskörper unterhalb des Schotters lagen, kurzhosig, wild-strähnig, gebannt im harten, bebenden Rhythmus des vorbei donnernden Zuges. Damals galt ihr Kinderpakt, den sie nie ausgesprochen hatten. Er galt überall, zu jeder Zeit, mit der Ahnungslosigkeit von Kindertreue und ganz frei von Angst vor zukünftigen Trennungen.

Paul holte Richard jeden Morgen ab.

Sie schulterten ihre Ranzen und gingen die Straße entlang. Oft sprachen sie kein Wort. Der Schulweg führte direkt an der Bahnlinie entlang, an einem Zauberwald von Lichtmasten und Signallampen vorbei, die wie matte Augen in den Morgen guckten, grüne und rote Lichter im Dunst. In der verhangenen Dunkelheit hörte man oft das Vorbeirollen rangierter Waggons, ihre vorwärts gestoßene Fahrt auf den Gleisen und das eiserne Zusammenprallen der Puffer. Aber nichts war mit den Personenzügen zu vergleichen, mit ihrem rastlosen Durchbrausen und ihren von der Ferne verschluckten Schlußlichtern.

In seiner Erinnerung kam ein Winter, und Schnee fiel auf die schottrigen Bahndämme. Der Schnee fiel auf die tristen Quadrate der Hinterhöfe und verlieh den Mauern weiße Zinnen. Auf der Fensterbank lag pulvriger Schnee und der Wintermond stand kalt in den Eiskristallen. Wie ein Vorhang aus grauem Schneetreiben war der Winterhimmel über den Hausreihen, den Dächern und den Drahttänzern der vielen Antennen.

In den Nachbarhäusern brannten überall Lampen in Küchen und Badezimmern, und diese Lichter bedeuteten, daß wirklich ein neuer Tag begann und daß Paul sehr bald, nach einem schnellen Frühstück in der engen Küche, das Haus verlassen mußte.

Mit Pudelmütze, Schal und Stiefeln und mit dem gepackten ledernen Schulranzen ging er aus dem Hausflur auf den zertretenen Schnee des Bürgersteigs hinaus. Unter der fahlen Beleuchtung der Straßenlaternen ging er weiter, die Straße hoch, hoch bis zur Eisenbahnbrücke, dann darüber hinweg, über die Gleisfelder und zwei Straßen weiter zur Schule, deren große Fenster heller erleuchtet schienen als die Fenster der Wohnungen, und dann war er bald in dem hitzigen Gedränge und Geschiebe der Schulklassen, inmitten des sperrigen Stossens der umgeschnallten Schulranzen auf dem Weg zu den Klassenräumen.

Immer wenn er an Richard dachte und an eine Beschreibung, dann genügten für ihn einige Striche, schwarze Kohlestriche auf einem weißen Blatt. Er war schmal und klein, hatte ein blasses Gesicht, das immer etwas angespannt wirkte, unbestimmt wartend, ängstlich, so als lauerte in seinem schmächtigen Nacken eine ungewiße Bedrohung, ein noch schwebender Schlag. Die Haare waren sehr dunkel, fast schwarz, wie seine Augen, die einen wie Tieraugen aus einer geheimnisvollen Höhle heraus anschauten. Paul dachte, als er ihn das erste Mal sah: ein bißchen wie ein Zigeunerjunge. Lagerfeuer und Pferdewagen, fremd und interessant, kein Typ aus dieser Gegend. Doch es stellte sich schnell heraus, daß er nur einige Häuser neben Paul wohnte.

Zu Beginn des neuen Schuljahres stand er da, stand vor Paul, mager und großäugig, mit einer riesigen Schultasche unter dem Arm, und schaute fragend auf den noch freien Platz in der Schulbank, die Paul sich erwählt hatte, weil sie an einem der Fenster stand und er von dort auf den Schulhof blicken konnte, auf den üblicherweise leeren Hof und auf die große Kastanie, die dort seit vielen Jahren stand und in deren dicker, rissiger Elefantenrinde und im Blättergewölbe und ausladendem Astwerk Paul die Jahreszeiten lesen konnte.

Richard schaute Paul immer noch prüfend an, dann lächelte er zögernd, fast bittend, und Paul nahm ihm ohne weitere Überlegung den Ranzen ab und schob ihn neben seinen unter die Bank. Schon am zweiten Tag erfuhr Paul, daß Richard in derselben Straße wohnte, mit seinen Eltern und einer jüngeren Schwester, Susanne. Sein Vater arbeitete wie seiner in einem der großen Werke, hinter mächtigen Eisentoren mit Pförtnerhäuschen, in riesigen Hallen zwischen fauchenden Rohren, vor feuerspeienden Hochöfen, funkensprühendem Stahl, von kreischenden Sirenen herbeibefohlen und wieder freigesprochen, in einem ständigen Wechsel von Tages- und Nachtschichten, deren gegenseitige Ablösung sich jeweils beim Frühstück und beim Abendbrot zeigte.

Und Richards Zimmer ging ebenfalls auf den Hinterhof und den Bahndamm hinaus. Paul saß mit ihm am Fenster über den Schulbüchern, angestrengt versunken in ungelösten Aufgaben und spürte, daß Richard immer wieder im Schreiben stockte und lauschte. Er sah ihn prüfend an. Richard hatte den Füllfederhalter weggelegt und schaute nun wartend durch die Scheiben.

„Was ist denn?“ fragte Paul leise und guckte hinunter in das trostlose Geviert des Hofes. Dort hängte eine Nachbarin, hausfraulich bekleidet mit Schürze und Hausschuhen, Säuglingswäsche zum Trocknen auf die Leine.

Und da kam der Zug donnernd aus einem Teil der Stadt, der für sie oben am Fenster unsichtbar war. Direkt aus dem Häusermeer heraus raste der Zug über den Bahndamm, mit knisternden Stromleitungen, es war ein Schnellzug mit schnittig aussehenden Personenwagen, deren abgerundete Dächer silbern glänzten.

„ Das war der -Enzian-.“

„ Ja, von Hamburg nach München“, sagte Richard, sodaß Paul klar wurde, daß Richard genauso wie er den Zügen lauschte, daß er mit ihnen reiste und sich in die Welt sehnte. Ein Teil von ihnen war gerade mitgereist. Sie waren Hand in Hand aufgesprungen auf den Zug und wie blinde Passagiere mitgefahren. Sie waren aber lange vor dem fahrenden Zug am Zielbahnhof, lauschten einige Herzschläge lang dem erregenden Gewimmel und Lärm des Hamburger Bahnhofs, sahen Schiffsmasten von Seglern und Schornsteine von Ozeanriesen und atmeten kurz und befreit salzig heranwehende Meeresluft, Möwengeschrei in den Ohren. Und dann waren sie auch schon wieder zurück und saßen sich stumm vor ihren Arbeitsheften gegenüber, bevor die Frau im Hof ein weiteres Kleidungsstück mit zwei hölzernen Wäscheklammern festklemmte.

Später saßen sie in der Wärme des Heizkörpers, saßen vor dem Aquarium und schauten auf das bunte Glitzervolk, das im beleuchteten Wasserbecken herumschwamm. Die Fische benahmen sich wie Sommerfische in den Tropen, eingeschlossen im hellgrünen Glas des Tropenmeeres, voller Unterwasserpalmen, die sich wie einschlafende Tänzerinnen hin und her wiegten, und mit Zaubersteinen auf dem Meeresgrund, die Luftblasen als Wasserperlen nach oben schickten, und mit Schneckenfamilien im lauwarmen, gefilterten Wasser, die ihre zarten Fühler bewegten und sich in Hörner verwunschener Wassergeister verwandelten, die in ihren gewundenen Häusern auf märchenhafte Erlösung hofften.