12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

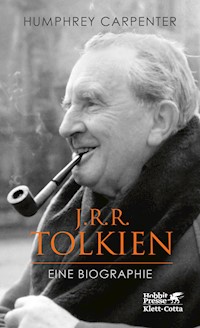

Die autorisierte Biographie über den größten Fantasieautor aller Zeiten, den Schöpfer von Mittelerde Wer ist der Mann, der hinter der Schöpfung des »Hobbit«, des »Herr der Ringe« und des »Silmarillion« steht? Um dies zu erhellen führte Humphrey Carpenter unzählige Gespräche mit Weggefährtinnen und Freunden Tolkiens. Eer hatte unbeschränkten Zugang zu den maßgeblichen Quellen und Archiven. Tolkiens Bücher enthalten auf den ersten Blick nichts Autobiographisches. Aber seine Geschichten sind ein Leben lang mit ihm gewachsen und gereift. Carpenters Schilderung gerade von Tolkiens Arbeit am »Herrn der Ringe« ist in manchen Zügen so fesselnd und humorvoll, als läse man ein weiteres Kapitel der Ring-Geschichte selbst. Und tatsächlich sollte sich das Leben des Oxforder Professors für Sprachen mit einem Schlag völlig verändern, als er eines Tages jenen berühmten Satz auf ein Papier kritzelte: »In einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit …«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 546

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Humphrey Carpenter

J.R.R. TOLKIEN

Eine Biographie

Aus dem Englischen von Wolfgang Krege

KLETT-COTTA

Impressum

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

Hobbit Pressewww.hobbitpresse.de

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »J. R. R. Tolkien – A biography«

© 1977 by George Allen & Unwin Ltd., London

Für die deutsche Ausgabe

© 1979/2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Cover: Birgit Gitschier, Augsburg

unter Verwendung zweier Fotografien von © John Wyatt und © johnbook2004/istockphoto.com

Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde

Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck

ISBN 978-3-608-98672-3

E-Book ISBN 978-3-608-11974-9

Inhalt

Vorbemerkung

I

Ein Besuch

II

1892–1916 Jugendjahre

1

Bloemfontein

2

Birmingham

3

Privatsprachen – und Edith

4

Der Klub

5

Oxford

6

Wiedersehen

7

Der Krieg

8

Der Zerfall des Bundes

III

Schaffung einer Mythologie

1

Die verschollenen Geschichten

2

Zwischenspiel in Oxford

3

Leeds

IV

1925–1949(a) »In einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit«

1

Leben eines Oxforder Professors

2

Fotografien

3

»Er war im Innern der Sprache gewesen«

4

Jack

5

Northmoor Road

6

Der Geschichten-erzähler

V

1925–1949(b) Das dritte Zeitalter

1

Mr. Baggins tritt auf

2

»Der neue Hobbit«

VI

1949–1966 Erfolg

1

Zugeschlagene Türen

2

Das Tausend-Pfund-Risiko

3

Geld oder Ehre

VII

1959–1973 Die letzten Jahre

1

Headington

2

Bournemouth

3

Merton Street

VIII

Der Baum

Anhänge

Anhang A Vereinfachter Stammbaum von J. R. R. Tolkien

Anhang B Chronologie der Ereignisse im Leben J. R. R. Tolkiens

Anhang C Die veröffentlichten Schriften von J. R. R. Tolkien

Anhang D Quellen und Danksagungen

Register Namen aus Tolkiens Schriften erscheinen in einfachen Anführungszeichen.

Tafelteil

Dem Andenken des »T.C.B.S.«

Vorbemerkung

Dieses Buch beruht auf den Briefen, Tagebüchern und anderen Papieren des verstorbenen Professors J.R.R. Tolkien(1) sowie auf Erinnerungen seiner Angehörigen und Freunde.

Tolkien(1) selbst war mit Biografien nicht ganz einverstanden. Oder richtiger, es missfiel ihm, wenn die Biografie als Form der Literaturkritik dient. »Eine meiner stärksten Überzeugungen ist«, schrieb er einmal, »dass es völlig falsch und vergeblich ist, in der Lebensgeschichte eines Autors nach dem Zugang zu seinen Werken zu forschen.« Doch war ihm ohne Zweifel klar, dass die Beliebtheit seiner Erzählungen es sehr wahrscheinlich machte, dass nach seinem Tode eine Biografie geschrieben werden würde, und er scheint dafür sogar selbst manche Vorkehrungen getroffen zu haben, denn in seinen letzten Lebensjahren versah er eine Anzahl alter Briefe und Schriftstücke mit erklärenden Anmerkungen und Hinweisen. Er schrieb auch ein paar Seiten Erinnerungen an seine Kindheit. So ist zu hoffen, dass dieses Buch seinen Wünschen nicht ganz und gar fremd wäre.

Beim Schreiben habe ich versucht, Tolkiens Lebensgeschichte zu erzählen, ohne seine erzählerischen Werke kritisch beurteilen zu wollen. Dies geschieht zum Teil mit Rücksicht auf seine eigenen Ansichten, doch bin ich überhaupt der Meinung, dass die erste veröffentlichte Biografie eines Schriftstellers nicht unbedingt der beste Ort ist, um literarische Urteile abzugeben, die letztlich über den Kritiker ebenso viel verraten wie über seinen Gegenstand. Ich habe jedoch versucht, manche literarischen und anderen Einflüsse auf Tolkiens Vorstellungswelt zu zeigen, in der Hoffnung, damit etwas Licht auf seine Bücher werfen zu können.

H.C.

Oxford(1), 1976

I

Ein Besuch

Es ist ein Vormittag im Frühjahr 1967. Ich bin aus dem Zentrum von Oxford(2) herausgefahren, über die Magdalen Bridge, die Londoner Straße entlang, einen Hügel hinauf nach Headington(1) hinein, einen achtbaren, doch öden Vorort. Bei einer großen Privatschule für Mädchen biege ich nach links ab in die Sandfield Road, eine Straße mit zweistöckigen Wohnhäusern, jedes mit einem reinlichen Gärtchen davor.

Nummer 76 liegt ein ganzes Stück weit die Straße hinunter. Das Haus ist weiß gestrichen und teilweise verdeckt hinter einem hohen Zaun, einer Hecke und überhängenden Bäumen. Ich parke den Wagen, öffne das Gartentor, gehe den kurzen Weg zwischen den Rosensträuchern hinauf und läute an der Haustür.

Eine ganze Weile ist es still, abgesehen von den Verkehrsgeräuschen aus der entfernten Hauptstraße. Ich überlege schon, ob ich noch einmal läuten oder wieder fortgehen soll, als die Tür von Professor Tolkien(2) geöffnet wird.

Er ist ein wenig kleiner, als ich erwartet hatte. Körpergröße ist eine Eigenschaft, von der er in seinen Büchern viel hermacht, deshalb ist es ein bisschen überraschend zu sehen, dass er selbst etwas unter Mittelgröße ist – nicht viel, aber doch merklich. Ich stelle mich vor (mein Besuch ist angekündigt, und ich werde erwartet), und der skeptische, etwas abweisende Blick, der mir zuerst begegnete, weicht einem Lächeln. Er streckt mir die Hand hin und greift fest nach der meinen.

Hinter ihm kann ich den Hausflur sehen, klein, ordentlich und mit nichts darinnen, was man im Haus eines älteren Ehepaars aus der Mittelschicht nicht erwarten würde. W.H. Auden(1) hat gesagt, das Haus sei »scheußlich«, in einer unbedachten Äußerung, die in den Zeitungen wiedergegeben wurde, doch das ist Unsinn. Es ist ein ganz gewöhnliches Vorstadthaus.

Mrs. Tolkien(3) erscheint für einen Augenblick, um mich zu begrüßen. Sie ist kleiner als ihr Mann, eine gepflegte alte Dame mit eng um den Kopf gelegtem weißen Haar und dunklen Augenbrauen. Ein paar Höflichkeiten werden gewechselt, und dann tritt der Professor heraus und führt mich in sein »Büro« an der Seite des Hauses.

Dies ist eine ehemalige Garage. Schon seit langem steht kein Wagen mehr darinnen, erklärt er mir; seit Anfang des Zweiten Weltkrieges habe er keinen mehr besessen. Nach seiner Pensionierung wurde die Garage bewohnbar gemacht, und er brachte die Bücher und Papiere dort unter, die er früher in seinem Zimmer im College aufbewahrt hatte. Die Regale sind vollgestopft mit Wörterbüchern, etymologischen und philologischen Werken, Textausgaben in vielen Sprachen, vor allem Alt- und Mittelenglisch(1) und Altnordisch(1); ein Brett ist jedoch auch für die Übersetzungen(1) des Herrn der Ringe ins Polnische, Niederländische, Dänische, Schwedische und Japanische reserviert, die Karte des erfundenen Kontinents »Mittelerde(1)« ist ans Fenstersims geheftet. Auf dem Boden steht ein alter Klappkoffer voller Briefe, auf dem Tisch sind Tintenfässer, Federn und Federhalter und zwei Schreibmaschinen. Der Raum riecht nach Büchern und Tabakrauch.

Sehr bequem ist es nicht, und der Professor entschuldigt sich, dass er mich hier empfange; in seinem Schlaf- und Arbeitszimmer, erklärt er, wo er zu schreiben pflege, sei kein Platz. Dies alles sei überhaupt nur ein Provisorium. Bald, so hoffe er, werde er zumindest den größten Teil dessen fertiggestellt haben, was er seinem Verlag versprochen habe, und dann könnten er und Mrs. Tolkien(4) umziehen, in eine bequemere Wohnung in freundlicherer Umgebung, fern von Besuchern und Störungen. Nach dieser letzten Bemerkung sieht er etwas verlegen drein.

Ich steige über den elektrischen Ofen hinweg und nehme auf seine Anweisung in einem Rollstuhl Platz, während er die Pfeife aus einer Tasche seiner Tweedjacke zieht und zu einer Erklärung ansetzt, warum er nicht imstande sei, mehr als ein paar Minuten für mich zu erübrigen. Ein glänzender blauer Wecker tickt geräuschvoll, wie um dem Gesagten Nachdruck zu geben. Er sagt, er müsse einen scheinbaren Widerspruch in einer Passage des Herrn der Ringe klären, auf den ein Leser in einem Brief hingewiesen habe; die Sache erfordere dringend, dass er sich darum kümmert, weil eine überarbeitete Auflage des Buches gerade in Druck gehen soll. Er erläutert die Frage in allen Einzelheiten, wobei er von seinem Buch nicht wie von einer literarischen Fiktion, sondern wie von einer Chronik wirklicher Geschehnisse redet; er scheint sich nicht als einen Autor zu betrachten, dem ein kleiner, nun zu berichtigender oder wegzuerklärender Irrtum unterlaufen ist, sondern als einen Historiker, der in eine dunkle Stelle eines historischen Dokuments Licht bringen muss.

Unangenehm ist, dass er zu glauben scheint, ich würde sein Buch ebenso gut kennen wie er selbst. Ich habe es etliche Male gelesen, doch er spricht von Details, die mir wenig oder nichts bedeuten. Ich fange an zu befürchten, er könne mir eine tiefschürfende Frage hinwerfen, die mein Unwissen bloßlegen würde – und tatsächlich fragt er mich nun etwas, doch zum Glück nur rhetorisch, und ein »Ja« als Antwort genügt vollkommen.

Ich bin immer noch beunruhigt, ob nicht noch weitere, schwierigere Fragen kommen, umso mehr, als ich nicht alles verstehen kann, was er sagt. Er hat eine sonderbare Stimme, tief, doch ohne Resonanz, ganz und gar englisch, doch mit einer Eigenart darin, die ich nicht definieren kann, so als käme er aus einem anderen Zeitalter oder einer fremden Kultur. Meist spricht er nicht deutlich. Die Worte kommen in heftigen Schüben heraus; ganze Sätze werden ausgelassen oder in der Eile des Betonens zusammengezogen. Oft wird eine Hand gehoben und greift über den Mund, und das macht es noch schwerer, ihn zu verstehen. Er spricht in komplizierten Sätzen, fast ohne zu zögern – doch dann kommt eine lange Pause, in der er eine Antwort von mir zu erwarten scheint. Antwort auf was? Wenn er eine Frage gestellt hat, habe ich sie nicht verstanden. Plötzlich spricht er weiter (er hatte seinen Satz noch gar nicht beendet), und nun kommt er zu einem nachdrücklichen Abschluss. Währenddessen schiebt er sich die Pfeife zwischen die Zähne, redet mit geschlossenen Kiefern weiter, und als er beim Punkt angelangt ist, entzündet er ein Streichholz.

Wieder mühe ich mich ab, mir eine gescheite Bemerkung auszudenken, und wieder fährt er fort, ehe mir etwas eingefallen ist. Nach einer spärlichen Überleitung kommt er auf eine Bemerkung in einer Zeitung zu sprechen, die ihn geärgert hat. Jetzt habe ich das Gefühl, eine Kleinigkeit beitragen zu können, und ich sage etwas, das hoffentlich intelligent klingt. Er hört mit achtungsvollem Interesse zu und antwortet mir ausführlich, wobei er meine (eigentlich ganz triviale) Bemerkung zu einem vortrefflichen Sinn wendet und mir das Gefühl gibt, ich hätte etwas Sagenswertes gesagt. Dann springt er zu einem angrenzenden Thema über, und ich verliere wieder den Faden und kann nichts mehr beisteuern als einsilbige Zustimmungslaute hier und da; doch kommt mir der Gedanke, dass ich vielleicht als Zuhörer ebenso willkommen bin wie als Gesprächspartner.

Während er spricht, ist er unablässig in Bewegung; er geht in dem dunklen kleinen Zimmer mit einer Energie hin und her, die Rastlosigkeit verrät. Er schwenkt die Pfeife in der Luft, klopft sie im Aschbecher aus, stopft sie, reißt ein Zündholz an, raucht aber kaum je mehr als ein paar Züge. Er hat kleine, zierliche und faltige Hände, mit einem glatten Ehering auf dem Mittelfinger der linken. Seine Kleidung ist ein bisschen verknautscht, doch gutsitzend, und obwohl er im sechsundsiebzigsten Jahr steht, sieht man nur eine Andeutung von Schwere unter den Knöpfen seiner farbigen Weste. Ich kann meine Aufmerksamkeit nicht lange von seinen Augen abwenden, die bald im Zimmer umherwandern, bald aus dem Fenster schauen, dann und wann aber auch mich streifen oder in einem steten Blick zur Ruhe kommen, wenn er etwas Wichtigeres sagt. Sie sind von Runzeln und Falten umgeben, deren Wechsel jede Gestimmtheit hervorhebt.

Der Strom der Worte ist für einen Augenblick versiegt, und die Pfeife wird neu angezündet. Ich nutze die Gelegenheit und erkläre den Grund meines Kommens, der nun nebensächlich erscheint. Doch geht er gleich begeistert darauf ein und hört mich aufmerksam an. Dann, als dieser Teil des Gesprächs vorüber ist, stehe ich auf, um zu gehen; aber für den Augenblick wird offenbar mein Aufbruch weder erwartet noch gewünscht, denn er hat wieder zu reden begonnen. Noch einmal geht er auf seine Mythologie ein. Seine Augen heften sich an einen fernen Gegenstand, und er scheint vergessen zu haben, dass ich da bin, während er sich die Pfeife in den Mund klemmt und durch das Rohr spricht. Mir fällt ein, dass er in allen äußeren Belangen dem Archetypus eines Oxforder »Don« gleicht, zuweilen sogar der Bühnenkarikatur eines Don. Doch genau das ist er nicht. Es ist vielmehr so, als hätte ein fremder Geist die Gestalt eines alten Professors angenommen. Der Leib mag in diesem kümmerlichen Zimmer umhergehen, der Geist aber ist weit weg und streift durch die Gebirge und Ebenen von Mittelerde(2).

Dann ist alles vorüber, und ich werde aus der Garage zur Gartentür geführt – der kleineren gegenüber dem Haupteingang: Er erklärt mir, dass er die Garagentüren versperrt halten müsse, damit die Fußball-Zuschauer ihre Wagen nicht in seiner Einfahrt parkten, wenn sie zu den Spielen im örtlichen Stadion kämen. Sehr zu meiner Überraschung fordert er mich auf wiederzukommen. Nicht gleich, denn weder er noch Mrs. Tolkien(5) sind ganz wohlauf, und sie fahren jetzt nach Bournemouth(1)(1) in die Ferien, und in seiner Arbeit ist er viele Jahre zurück, und unbeantwortete Briefe stapeln sich. Aber irgendwann einmal, bald. Er schüttelt mir die Hand und geht, ein bisschen verloren, ins Haus zurück.

II

1892–1916 Jugendjahre

1

Bloemfontein(1)

An einem Märztag des Jahres 1891 stach der Dampfer »Roslin Castle« von England in See. Er fuhr zum Kap. Am Heck stand ein schmales, gutaussehendes Mädchen von einundzwanzig Jahren, der Familie zuwinkend, die es lange nicht mehr sehen würde. Mabel Suffield(1) fuhr nach Südafrika(1), um Arthur Tolkien(1) zu heiraten.

Es war in jeder Hinsicht ein Wendepunkt in ihrem Leben. Hinter ihr lag Birmingham(1), mit Tagen voller Nebel und Teegesellschaften in der Familie. Vor ihr lagen ein unbekanntes Land, ewiger Sonnenschein und die Ehe mit einem dreizehn Jahre älteren Mann.

Obwohl Mabel noch so jung war, war die Wartezeit lang gewesen, denn Arthur Tolkien(2) hatte schon drei Jahre zuvor, kurz nach ihrem achtzehnten Geburtstag, um sie angehalten, und sie hatte eingewilligt. Ihr Vater jedoch wollte ihrer Jugend wegen noch zwei Jahre lang die ordentliche Verlobung nicht gestatten, und so konnten sie nur heimlich Briefe wechseln und sich bei Abendgesellschaften sehen, wo sie unter den Augen der Familie waren. Die Briefe wurden von Mabel ihrer jüngeren Schwester Jane anvertraut, die sie Arthur auf dem Bahnhof New Street in Birmingham(2) zusteckte, wo sie, wenn sie aus der Schule kam, in den Zug nach dem Vorort stieg, in dem die Suffields wohnten. Die Abendgesellschaften waren im Allgemeinen musikalischen Charakters, und Arthur und Mabel konnten hier nur unauffällige Blicke wechseln oder sich allenfalls einmal am Arm berühren, während seine Schwestern auf dem Klavier spielten.

Es war natürlich ein Tolkien(6)-Klavier, ein »Giraffen«-Modell, wie es die Familienfirma herstellte, der die Tolkiens verdankten, was sie an Geld früher besessen hatten. Der Deckel trug die Inschrift: »Unwiderstehliches Pianoforte: Eigens für extreme Klimata hergestellt«. Die Klavierfabrik aber war nun in anderen Händen, und Arthurs Vater war bankrott, ohne ein Familienunternehmen, das den Söhnen Stellungen gewährte. Arthur hatte versucht, bei der Lloyds Bank voranzukommen, aber in dem Büro von Birmingham(3) ließen Beförderungen lange auf sich warten, und er wusste, wenn er eine Frau und Kinder ernähren wollte, dann würde er sich anderswo umsehen müssen. Er richtete sein Augenmerk auf Südafrika(2), wo die Gold- und Diamantenfunde das Bankgeschäft expandieren ließen, bei guten Aussichten für Angestellte. Kaum ein Jahr, nachdem er um Mabel angehalten hatte, bekam er eine Stellung bei der Bank of Africa und fuhr zum Kap.

Seine Initiative zahlte sich bald aus. Im ersten Jahr hatte er viel reisen müssen, denn er wurde mit befristeten Stellenzuweisungen in viele der wichtigsten Städte zwischen dem Kap und Johannesburg geschickt. Er machte seine Sache gut und wurde Ende 1890 zum Leiter der bedeutenden Filiale in Bloemfontein(2), der Hauptstadt des Oranje-Freistaats, ernannt. Ein Haus wurde ihm zur Verfügung gestellt, sein Einkommen war angemessen, und so war die Heirat endlich möglich geworden. Mabel feierte Ende Januar 1891 ihren einundzwanzigsten Geburtstag, und schon ein paar Wochen später war sie auf der »Roslin Castle« unterwegs nach Südafrika(3) und zu Arthur. Die Verlobung hatte nun die Billigung ihres Vaters.

Oder vielleicht wäre es besser, von »Duldung« zu sprechen, denn John Suffield(1)(1) hatte seinen Stolz, besonders was Vorfahren anging, denn diese waren in vieler Hinsicht das Einzige, worauf er noch stolz sein konnte. Einst hatte er ein gutgehendes Tuchgeschäft in Birmingham(4) besessen, doch jetzt war er ebenso bankrott wie Arthur Tolkien(3)s Vater. Seinen Unterhalt musste er als Handlungsreisender für Desinfektionsmittel verdienen, doch seinen Stolz auf die alte und ehrenwerte Midland-Familie, aus der er stammte, hatte der Verlust seines Vermögens nur bestärkt. Was waren dagegen die Tolkiens? Deutsche Einwanderer, erst seit ein paar Generationen in England – also kaum der rechte Stammbaum für den Gatten seiner Tochter.

Wenn solche Gedanken Mabel während ihrer dreiwöchigen Reise beschäftigt haben sollten, dann lagen sie ihr doch gewiss fern an jenem Tag Anfang April, als das Schiff in den Hafen von Kapstadt einlief und sie endlich auf dem Kai einen weißgekleideten, hübschen Mann mit üppigem Schnurrbart zu Gesicht bekam, dem man seine vierunddreißig Jahre noch kaum anmerkte und der unruhig durch die Menge nach seiner Liebsten ausspähte.

Arthur Reuel Tolkien(7) und Mabel Suffield(2) wurden am 16. April 1891 in der Kathedrale von Kapstadt getraut und verlebten die Flitterwochen in einem Hotel im nahegelegenen Sea Point. Dann kam eine strapaziöse Eisenbahnfahrt über nahezu siebenhundert Meilen nach der Hauptstadt des Oranje-Freistaats, wo sie in das Haus einzogen, das Mabels erstes und einziges Heim mit Arthur sein sollte.

Bloemfontein(3) war erst fünfundvierzig Jahre vorher als ein kleines Dörfchen ins Leben getreten. Auch 1891 war es noch nicht groß. Mit Sicherheit bot es damals, als Mabel und Arthur Tolkien(4) in dem neuerbauten Bahnhof aus dem Zug stiegen, kein sehr eindrucksvolles Schauspiel. Im Stadtzentrum war der Marktplatz, wo die holländisch sprechenden Farmer aus dem Veldt in großen Ochsenwagen angerollt kamen, um die Wollballen abzuladen und zu verkaufen, auf denen die Wirtschaft des Freistaats beruhte. Um den Platz drängten sich die baulichen Wahrzeichen der Zivilisation: das Parlamentsgebäude mit seinen Kolonnaden, die zwei Türme der Holländisch-Reformierten Kirche, das Krankenhaus, die Stadtbibliothek und das Präsidentenhaus. Es gab einen Klub für die europäischen Einwohner (Deutsche, Holländer und Engländer), einen Tennis-Klub, einen Gerichtshof und hinlänglich viele Läden. Die Bäume(1) aber, von den ersten Siedlern angepflanzt, waren noch spärlich, und Mabel fand einen Stadtpark vor, der aus nicht mehr als zehn Weiden und einem Wasserpfützchen bestand. Nur wenige Hundert Meter hinter den Häusern begann die offene Steppe, wo Wölfe, wilde Hunde und Schakale umherstreiften und die Herden bedrohten und wo es geschehen konnte, dass ein Postreiter nach Einbruch der Dunkelheit von einem Löwen angefallen wurde. Aus diesen baumlosen Ebenen blies der Wind nach Bloemfontein herein und fegte den Staub über die breiten Straßen aus planiertem Erdreich. In einem Brief an ihre Familie charakterisierte Mabel die Stadt kurzerhand als »heulende Wildnis, grässliche Einöde«.

Arthur zuliebe musste sie jedoch lernen, sich dort wohlzufühlen, und mit der Zeit fand sie ihr Leben keineswegs unbehaglich. Zu dem Anwesen der Bank von Afrika in der Maitland Street, dicht beim Marktplatz, gehörte auch ein massiv gebautes Wohnhaus mit einem großen Garten. Im Haus gab es Diener, teils Schwarze, teils weiße Einwanderer, und geselliger Umgang fand sich zur Genüge unter den vielen anderen englischsprechenden Einwohnern, die für ein ziemlich regelmäßiges Reihum von Tanzvergnügen und Abendgesellschaften sorgten. Mabel hatte viel Zeit für sich, denn wenn Arthur nicht in der Bank zu tun hatte, besuchte er Kurse, um Holländisch zu lernen, die Sprache, in der alle amtlichen und juristischen Schriftstücke abgefasst waren, oder er pflegte nutzbringende Bekanntschaften im Klub. Er konnte es sich nicht leisten, das Leben auf die leichte Schulter zu nehmen, denn zwar gab es nur noch eine weitere Bank in Bloemfontein(4), doch dies war die Nationalbank, das einheimische Geldinstitut des Oranje-Freistaats; die Bank von Afrika hingegen, deren Filiale Arthur leitete, war eine Außenseiterin, uitlander, und wurde nur dank einer besonderen Verfügung des Parlaments geduldet. Zu allem Unglück war auch noch der frühere Leiter der Bank von Afrika zur Nationalbank übergegangen, und Arthur musste sich doppelt bemühen, um sicherzustellen, dass keine größeren Konten ihm folgten. Dann gab es neue Projekte im Ort, Pläne in Bezug auf die Diamanten von Kimberley im Westen oder das Gold von Witwatersrand im Norden. Es war eine entscheidende Phase in Arthurs Karriere, und überdies konnte Mabel sehen, dass er ungemein glücklich war. Bei guter Gesundheit war er seit seiner Ankunft in Südafrika(4) nicht immer gewesen, doch das Klima schien zu seinem Temperament zu passen; es schien ihn sogar, wie Mabel mit leiser Besorgnis feststellte, positiv anzusprechen, während sie selbst es schon nach wenigen Monaten von Herzen satthatte. Der drückend heiße Sommer und der kalte, trockene und staubige Winter gingen ihr weit mehr auf die Nerven, als sie Arthur eingestehen mochte, und der »Heimaturlaub« schien noch in weiter Ferne zu liegen, denn erst nach weiteren drei Jahren in Bloemfontein hätten sie Anrecht auf einen Besuch in England.

Doch sie hatte Arthur sehr gern und war stets glücklich, wenn sie ihn vom Schreibtisch weglocken konnte, um mit ihm spazieren zu gehen oder auszufahren, ein Tennis-Match oder eine Runde Golf zu spielen oder einander laut vorzulesen. Und bald trat etwas anderes ein, was ihren Sinn beschäftigte: Sie merkte, dass sie schwanger war.

Am 4. Januar 1892 schrieb Arthur Tolkien(5) an seine Familie in Birmingham(5):

Meine liebe Mutter,

diese Woche habe ich gute Nachricht für dich. Mabel hat mir gestern Abend (3. Januar) einen hübschen kleinen Jungen geschenkt. Das Baby war ein bisschen früh da, aber es ist gesund und kräftig, und Mabel hat alles wunderbar durchgestanden. Das Baby ist (natürlich) allerliebst. Es hat schöne Hände und Ohren (sehr lange Finger), sehr helles Haar, »Tolkien(8)-Augen« und ganz klar den »Suffield(2)(2)-Mund«. Dem allgemeinen Eindruck nach einer sehr schönen Neuausgabe seiner Tante Mabel Mitton sehr ähnlich. Als wir Dr. Stollreither gestern das erste Mal riefen, meinte er, es sei falscher Alarm, und sagte der Schwester, sie könne noch für vierzehn Tage nachhause gehen, aber er hatte sich geirrt, und gegen acht rief ich ihn von neuem und dann blieb er bis 12 Uhr 40, als wir einen Whisky auf die Zukunft des Jungen tranken. Sein erster Vorname wird »John« sein, nach seinem Großvater, im Verbund wahrscheinlich John Ronald Reuel. Mab will ihn Ronald nennen und ich möchte John und Reuel beibehalten …

»Reuel« hieß Arthur selbst mit dem zweiten Vornamen, aber einen Vorgänger für »Ronald« gab es in der Familie nicht. Dies war der Name, mit dem Arthur und Mabel schließlich ihren Sohn anredeten, dessen sich seine Verwandten und später auch seine Frau bedienten. Doch er selbst sagte manchmal, er habe nicht das Gefühl, dass dies sein richtiger Name sei, und auch anderen schien die Frage, wie sie ihn anreden sollten, leichte Verlegenheit zu bereiten. Einige enge Schulfreunde nannten ihn »John Ronald« – klangvoll und ein bisschen großspurig. Als er erwachsen war, redeten ihn gute Freunde (wie damals üblich) mit Nachnamen an oder mit »Tollers«, einem Spitznamen im Stil jener Zeit. Bei Menschen, die ihm nicht so nahe standen, hieß er meist »J.R.R.T.«, besonders in seinen späteren Jahren. Vielleicht war er letzten Endes mit diesen vier Initialen noch am besten benannt.

John Ronald Reuel Tolkien(9) wurde in der Kirche von Bloemfontein(5) am 31. Januar 1892 getauft, und einige Monate später wurde er im Garten des Bankhauses fotografiert, in den Armen des zu seiner Pflege angestellten Kindermädchens. Seine Mutter befand sich offenbar bei ausgezeichneter Gesundheit, und Arthur Tolkien(6), immer ein wenig Stutzer, posierte sehr flott in weißem Tropenanzug und Strohhut. Hinter ihnen stehen zwei schwarze Dienstboten, ein Mädchen und ein Hausdiener namens Isaak, die beide erfreut und etwas überrascht aussehen, dass sie mit aufs Bild kommen. Mabel fand die Haltung der Buren gegen die indigene Bevölkerung bedenklich, und im Bankhaus herrschte Toleranz, besonders gegen das ungewöhnliche Verhalten Isaaks, der sich eines Tages mit dem kleinen John Ronald Reuel davonstahl und ihn in seinen Kral brachte, wo er stolz den ungewöhnlichen Anblick eines weißen Babys vorführte. Um diesen Vorfall gab es viel Wirbel, aber Isaak wurde nicht entlassen, und aus Dankbarkeit gegen seinen Dienstherrn nannte er seinen eigenen Sohn »Isaak Mister Tolkien Victor« – mit dem letzten Namen zu Ehren der Königin Victoria.

Es gab noch andere Zwischenfälle im Hause Tolkien(10). Eines Tags kletterte der zahme Affe eines Nachbarn über den Zaun und zerbiss drei Kinderschürzchen. Im Brennholzschuppen lauerten Schlangen, vor denen man sich in Acht nehmen musste. Und viele Monate später, als Ronald schon zu gehen anfing, stolperte er über eine Tarantel. Sie stach ihn, und er rannte voll Entsetzen durch den Garten, bis das Kindermädchen ihn griff und das Gift aussog. Als er erwachsen wurde, konnte er sich nur noch an einen heißen Tag erinnern, wie er voll Furcht durch hohes, trockenes Gras rannte, die Tarantel selbst aber war aus seiner Erinnerung gelöscht, und er sagte, er habe von dem Vorfall keinen besonderen Abscheu vor Spinnen(1) zurückbehalten. In seinen Erzählungen aber kommen mehr als ein Mal ungeheure Giftspinnen vor.

Zumeist aber nahm das Leben im Bankhaus einen geregelten Gang. Am frühen Morgen und am späten Nachmittag wurde das Kind in den Garten gebracht, wo es zusehen konnte, wie sein Vater die Weinranken beschnitt oder auf einem Stück ummauerten, doch brachliegenden Bodens junge Bäume(2) pflanzte. Im ersten Lebensjahr des Jungen legte Arthur Tolkien(7) einen kleinen Hain von Zypressen, Kiefern und Zedern an. Vielleicht hing damit die tiefe Liebe zu Bäumen zusammen, die später in Ronald aufkam.

Von halb neun bis halb fünf musste das Kind im Hause bleiben, wegen der grellen Sonne. Auch im Hause konnte es noch heiß genug sein, und er musste immer ganz in Weiß gekleidet werden. »Der Kleine sieht doch wie ein Elf aus, wenn er ganz in weiße Rüschen und Schuhchen gekleidet ist«, schrieb Mabel Tolkien(1) an die Mutter ihres Gatten. »Und wenn er ganz ausgezogen ist, dann finde ich, er sieht noch mehr wie ein Elf aus.«

Mabel hatte nun mehr Gesellschaft. Bald nach dem ersten Geburtstag des Kindes kamen ihre Schwester und ihr Schwager May und Walter Incledon(1) aus England. Walter Incledon, ein Birminghamer Kaufmann, Anfang dreißig, hatte geschäftliches Interesse an den südafrikanischen Gold- und Diamantenminen; er ließ May und ihre kleine Tochter Marjorie im Bankhaus zurück und fuhr weiter in die Bergbaugebiete. May Incledon(1) kam zur rechten Zeit, um ihre Schwester einen weiteren harten Winter über bei Laune zu halten, eine Zeit, die umso schwerer zu ertragen war, als auch Arthur für einige Wochen in Geschäften verreist war. Es herrschte heftige Kälte, und die Schwestern drängten sich um den Ofen im Wohnzimmer, während Mabel Babykleider strickte und mit May über die Zeiten in Birmingham(6) plauderte. Mabel machte kein Geheimnis aus ihrem Ärger über das Leben in Bloemfontein(6), über das Klima, die endlos langweiligen Besuche und Abendgesellschaften. Der Heimaturlaub konnte nun bald angetreten werden, in etwa einem Jahr – nur fand Arthur immer neue Gründe, ihn zu vertagen. »Ich werde nicht zulassen, dass er ihn zu lange hinausschiebt«, schrieb Mabel. »Für meinen Geschmack findet er doch allzu viel Gefallen an diesem Klima. Ich wünschte, mir gefiele es auch besser, denn ich bin sicher, er wird sich nie mehr in England niederlassen.«

Am Ende musste die Reise aufgeschoben werden. Mabel wurde von neuem schwanger und gebar am 17. Februar 1894 einen zweiten Sohn. Er wurde Hilary Arthur Reuel getauft.

Hilary erwies sich als ein gesundes Kind, dem das Klima von Bloemfontein(7) bekam, seinem älteren Bruder aber ging es nicht so gut. Ronald war hübsch und kräftig, mit blondem Haar und blauen Augen – »ganz wie ein kleiner Sachse«, sagte sein Vater. Er sprach inzwischen geläufig und unterhielt die Bankangestellten, wenn er zu seinem täglichen Besuch im Büro des Vaters die Treppe herunterkam, Papier und Bleistift verlangte und unbeholfen vor sich hin malte und kritzelte. Doch das Zahnen machte ihm schwer zu schaffen; er bekam Fieber, sodass der Arzt jeden Tag kommen musste, und Mabel war bald ganz erschöpft. Das Wetter konnte nicht schlimmer sein: Eine strenge Dürre kam, ruinierte den Handel, verdarb allen die Laune und brachte eine Heuschreckenplage mit sich, die das Veldt überzog und eine gute Ernte vernichtete. Trotz allem aber schrieb Arthur seinem Vater, was Mabel zu hören befürchtet hatte: »Ich denke, mir wird es in diesem Lande gutgehen, und ich denke nicht, dass ich mich in England auf die Dauer noch einmal gut zurechtfinden würde.«

Ob sie nun dableiben sollten oder nicht, es war klar, dass die Hitze Ronalds Gesundheit viel schadete. Es musste etwas geschehen, damit er in kühlere Luft kam. Daher fuhr Mabel im November 1894 mit den beiden Jungen die vielen Hundert Meilen bis zur Küste bei Kapstadt. Ronald war nun schon fast drei Jahre, alt genug, um eine blasse Erinnerung an die lange Bahnfahrt zurückzubehalten und daran, wie er vom Meer zurückrannte zu einem Strandkorb auf dem weiten, flachen Sandstrand. Nach diesen Ferien kehrten Mabel und die Kinder nach Bloemfontein(8) zurück, und die Vorbereitungen für ihren Besuch in England wurden getroffen. Arthur hatte die Überfahrt gebucht und ein Kindermädchen engagiert, das mit ihnen fahren sollte. Er hätte sie nur allzu gern selbst begleitet, konnte es sich aber nicht leisten, sein Büro zu verlassen, denn Eisenbahn-Projekte kamen auf ihn zu, welche die Bank angingen, und so schrieb er an seinen Vater: »In dieser Zeit der Konkurrenz mag man sein Geschäft nicht gern in anderen Händen zurücklassen.« Außerdem hätte er für die Zeit seiner Abwesenheit nur das halbe Gehalt bekommen, und zusätzlich zu den Reisekosten konnte er dies nicht ohne weiteres tragen. So beschloss er, zunächst in Bloemfontein zu bleiben und erst etwas später zu Frau und Kindern nach England zu kommen. Ronald sah zu, wie sein Vater A.A. Tolkien(11) auf den Deckel eines Familienkoffers malte. Es war die einzige klare Erinnerung an ihn, die der Junge behielt.

Auf dem Dampfer »Guelph« fuhr Mabel Tolkien(2) mit den Jungen Anfang April 1895 von Südafrika(5) ab. In Ronalds Geist blieb nicht mehr zurück als ein paar Worte Afrikaans(1) und die blasse Erinnerung an eine trockene, staubige und kahle Landschaft(1), während Hilary noch zu jung war, um auch nur dies zu behalten. Drei Wochen später holte Mabels jüngere Schwester Jane, nun eine erwachsene Frau, sie in Southampton ab, und wenige Stunden später waren sie alle in Birmingham(7) und drängten sich in das winzige Haus der Familie in King’s Heath. Mabels Vater war vergnügt wie immer, machte Späße und zungenbrecherische Wortspiele, und ihre Mutter war freundlich und verständnisvoll. Sie blieben, und während Frühling und Sommer hingingen, besserte sich Ronalds Gesundheit zusehends. Arthur Tolkien(8) aber, obwohl er schrieb, wie sehr er Frau und Kinder vermisse und sich danach sehne, zu ihnen zu kommen, hatte immer wieder etwas zu tun, das ihn abhielt.

Dann kam im November die Nachricht, dass er sich Rheumafieber zugezogen habe. Er sei schon halb wieder genesen, könne sich aber einem englischen Winter nicht aussetzen und müsse erst wieder ganz gesund werden, ehe er die Reise antrete. Mabel verlebte das Weihnachtsfest in größter Besorgnis, doch Ronald hatte sein Vergnügen und war fasziniert von dem Anblick seines ersten Weihnachtsbaums, der etwas ganz anderes war als der welke Eukalyptus, der im Dezember zuvor das Bankhaus geschmückt hatte.

Als es Januar wurde, kam Nachricht, dass Arthur Tolkien(9) immer noch bei schlechter Gesundheit sei, und Mabel entschied, dass sie nach Bloemfontein(9) zurückkehren müsse, um ihn zu pflegen. Die Vorbereitungen wurden getroffen, und ein aufgeregter Ronald diktierte dem Kindermädchen einen Brief an seinen Vater:

9 Ashfield Road, King’s Heath, den 14. Februar 1896

Lieber Vati,

ich bin so froh dass ich wiederkomme und dich sehe es ist so lange her seit wir von dir weg sind ich hoffe das Schiff bringt uns alle zu dir zurück Mammi und Baby und mich. Ich weiß du wirst dich so freuen über einen Brief von deinem kleinen Ronald. Es ist schon so lange her seit ich dir zuletzt geschrieben habe und ich bin so ein großer Mann geworden weil ich einen Männermantel und ein Männerleibchen bekommen habe. Mammi sagt du wirst Baby und mich gar nicht mehr kennen so große Männer sind wir geworden so viele Weihnachtsgeschenke haben wir bekommen die wollen wir dir zeigen. Tante Gracie hat uns besucht ich gehe jeden Tag raus und fahre nur ein Stückchen in meinem Postwagen. Hilary sendet dir viele liebe Grüße und Küsse und so auch dein dich liebender

Ronald.

Der Brief wurde nie abgeschickt, denn ein Telegramm kam mit der Nachricht, Arthur Tolkien(10) habe einen schweren Blutsturz erlitten, und Mabel müsse auf das Schlimmste gefasst sein. Am nächsten Tag, dem 15. Februar 1896, war er tot. Zu dem Zeitpunkt, als die Witwe einen ausführlichen Bericht über seine letzten Stunden erhielt, war sein Leichnam schon auf dem anglikanischen Friedhof in Bloemfontein(10) begraben worden, fünftausend Meilen entfernt von Birmingham(8).

2

Birmingham(9)

Als Mabel Tolkien(3) den ersten Schock überwunden hatte, wusste sie, dass sie Entscheidungen zu treffen hatte. Sie konnte mit den beiden Jungen nicht für immer in der engen kleinen Vorort-Villa ihrer Eltern bleiben, doch hatte sie kaum die Mittel, um einen eigenen Haushalt zu begründen. Ungeachtet seines Fleißes und seiner Sparsamkeit hatte Arthur doch nur ein bescheidenes Kapital angehäuft, das hauptsächlich in den Bonanza-Minen angelegt war, und obgleich die Dividende hoch war, würde sie doch nicht mehr als dreißig Shilling die Woche erbringen, ein Einkommen, das auch bei niedrigsten Ansprüchen kaum ausreichte, um Mabel und die zwei Kinder am Leben zu erhalten. Dann war da auch die Frage, wie die Jungen erzogen werden sollten. Wahrscheinlich könnte sie dies einige Jahre lang allein bewerkstelligen, denn sie verstand etwas Latein(1), Französisch(1) und Deutsch(1) und konnte zeichnen, malen und Klavier spielen. Später, wenn Ronald und Hilary alt genug wären, würden sie die Aufnahmeprüfung für die König-Edwards-Schule(1) ablegen müssen, die auch Arthur besucht hatte und die das beste Gymnasium von Birmingham(10) war. Einstweilen musste sie eine billige Unterkunft finden, für die sie die Miete bezahlen könnte. In Birmingham gab es Wohnungen in Menge, doch die Jungen sollten an die frische Luft und aufs Land, in eine Heimstatt, wo sie trotz ihrer Armut glücklich sein könnten. Sie begann Anzeigen durchzusehen.

Ronald, nun im fünften Jahr, gewöhnte sich allmählich an das Leben unter dem Dach seiner Großeltern. Er hatte seinen Vater fast vergessen und konnte ihn bald nur noch als eine Person aus einer nahezu legendären Vergangenheit ansehen. Der Wechsel von Bloemfontein(11) nach Birmingham(11) hatte ihn verwirrt, und manchmal erwartete er, die Veranda des Bankhauses aus dem Haus der Großeltern in der Ashfield Road hervorspringen zu sehen; doch als die Wochen hingingen und die Erinnerungen an Südafrika(6) allmählich blasser wurden, achtete er mehr auf die Erwachsenen in seiner Umgebung. Sein Onkel Willie und seine Tante Jane wohnten noch zuhause, und außerdem war da noch ein Untermieter, ein sandblonder Versicherungsangestellter, der auf der Treppe saß und, sich auf einem Banjo begleitend, »Polly-Wolly-Doodle« sang, während er Jane Augen machte. Die Familie fand ihn ordinär, und man war entsetzt, als Jane sich mit ihm verlobte. Ronald verlangte es insgeheim nach einem Banjo.

Abends pflegte der Großvater heimzukommen, nachdem er den Tag über in den Straßen von Birmingham(12) herumgelaufen war, um Ladeninhabern und Fabrikleitern Bestellungen für Jeyes’ Desinfektionslösung zu entlocken. John Suffield(3)(3) hatte einen langen Bart und sah sehr alt aus. Er war dreiundsechzig und schwur, er werde noch die hundert erleben. Er war ein sehr heiterer Mensch, dem es nichts auszumachen schien, dass er seinen Unterhalt als Handlungsreisender verdienen musste, obwohl er doch einst sein eigenes Tuchgeschäft im Stadtzentrum betrieben hatte. Manchmal nahm er ein Stück Papier und eine besonders feine Feder zur Hand. Dann zog er einen Kreis um eine Six-Pence-Münze, und auf diese kleine Fläche schrieb er in feiner, wie gestochener Schrift den Text des ganzen Vaterunsers. Seine Vorfahren waren Graveure und Blechschmiede gewesen, und vielleicht hatte er von ihnen diese Kunst ererbt; voller Stolz sprach er davon, wie König William IV. der Familie ein Wappen verliehen habe, weil sie feine Schmiedearbeiten für ihn leisteten, und dass Lord Suffield entfernt mit ihnen verwandt sei (was nicht stimmte).

So kam es, dass Ronald sich allmählich die Familienbräuche der Suffields aneignete. Diesen fühlte er sich schließlich weit näher als der Familie seines verstorbenen Vaters. Sein Großvater Tolkien(12) wohnte nur ein Stückchen weiter in derselben Straße, und Ronald wurde manchmal zu ihm hingebracht; doch John Benjamin Tolkien(1) war neunundachtzig, und der Tod seines Sohnes hatte ihn schwer getroffen. Sechs Monate nach Arthur lag auch der alte Herr im Grab, und wieder war eine Verbindung des Jungen zu den Tolkiens abgerissen.

Er hatte jedoch noch seine Tante Grace, Arthurs jüngere Schwester, die ihm Geschichten von den Vorfahren der Tolkiens erzählte, Geschichten, die unwahrscheinlich klangen, die aber, sagte Tante Grace, fest auf den Tatsachen gründeten. Sie behauptete, der ursprüngliche Name der Familie sei »von Hohenzollern« gewesen, denn sie seien aus dem Gebiet der Hohenzollern im Heiligen Römischen Reich gekommen. Ein gewisser Georg von Hohenzollern habe 1529 während der Belagerung Wiens an der Seite des Erzherzogs Ferdinand von Österreich gekämpft. Er habe als Anführer eines Überraschungsangriffs auf die Türken große Tapferkeit bewiesen und die Standarte des Sultans erobert. Deshalb (sagte Tante Grace) habe man ihm den Beinamen Tollkühn gegeben, und dieser Name habe sich gehalten. Es hieß, die Familie habe auch nach Frankreich Verbindungen geknüpft und sich durch Ehen mit dem Adel jenes Landes vermischt, wobei sie eine französische Version ihres Beinamens angenommen habe, du Téméraire. Wann und warum ihre Vorfahren nach England gekommen seien, darüber gingen die Meinungen der Tolkiens auseinander. Die prosaischere besagte, es sei 1756 gewesen, als sie vor dem Einmarsch der Preußen in Sachsen geflüchtet seien, wo sie Ländereien besessen hätten. Tante Grace aber gab der romantischeren (wenn auch weniger plausiblen) Geschichte den Vorzug, wie einer der du Téméraires sich 1794 vor der Guillotine über den Kanal gerettet habe; daraufhin hatte er offenbar wieder eine Form des alten Familiennamens angenommen, »Tolkien(13)«. Von diesem Edelmann hieß es, er sei ein hervorragender Cembalospieler und Uhrmacher gewesen. Jedenfalls gewann diese Geschichte – sie ist typisch für die Art Geschichten, wie sie Mittelstandsfamilien über ihre Herkunft erzählen – der Anwesenheit der Tolkiens in London zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts eine interessante Deutung ab. Sie verdienten dort ihren Unterhalt als Uhrmacher und Klavierbauer, und als Klavierbauer und Musikalienhändler war auch John Benjamin Tolkien(2), Arthurs Vater, einige Zeit später nach Birmingham(13) gekommen und hatte ein Geschäft eröffnet.

Die Tolkiens erzählten immer gern Geschichten, die ihrer Abstammung eine romantische Färbung gaben; doch was auch Wahres daran gewesen sein mag, zur Zeit von Ronalds Kindheit war die Familie an Charakter und Aussehen ganz und gar englisch, nicht zu unterscheiden von Tausenden anderer aus den mittelständischen Gewerben, welche die Vororte von Birmingham(14) bevölkerten. Jedenfalls nahm Ronald an der Familie seiner Mutter mehr Interesse. Er fasste bald eine lebhafte Zuneigung zu den Suffields und zu allem, was sie darstellten. Er fand heraus, dass die Familie, obwohl nun hauptsächlich in Birmingham ansässig, ursprünglich aus dem stillen Städtchen Evesham(1) in Worcestershire(1) stammte, wo viele Generationen von Suffields gelebt hatten. Er war in gewissem Sinne ein heimatloses Kind – denn die Reise von Südafrika(7) und das Umherziehen, das nun begann, gaben ihm ein Gefühl der Wurzellosigkeit –, und so hing er an der Vorstellung, dass Evesham im Besonderen und, im weiteren Umkreis, das ganze Gebiet des westlichen Mittelengland seine wahre Heimat seien. Einmal schrieb er: »Obgleich dem Namen nach ein Tolkien(14), bin ich doch nach Neigungen, Talenten und Erziehung ein Suffield(4)(4).« Und über Worcestershire sagte er: »Jeder Winkel dieser Grafschaft (ob schön oder elend) liegt für mich in unerklärlicher Weise ›auf dem Heimweg‹ wie kein anderes Stück der Welt.«

Bis zum Sommer 1896 hatte Mabel Tolkien(4) ein Haus gefunden, das billig genug war, dass sie mit den Kindern für sich dort wohnen konnte, und sie zogen aus Birmingham(15) in das Dörfchen Sarehole(1), etwa eine Meile vom Südrand der Stadt. Auf Ronald hatte dieser Ort eine tiefe und dauernde Wirkung. Genau in dem Alter, in dem seine Phantasie sich zu öffnen begann, sah er sich im ländlichen England.

Sie zogen in das Haus Gracewell 5, eine halb freistehende Backsteinkate am Ende einer Häuserzeile. Mabel Tolkien(5) hatte es von einem der einheimischen Grundbesitzer gemietet. Vor der Tür führte die Straße einen Hügel hinauf in das Nachbardorf Moseley und von da weiter nach Birmingham(16). In der Gegenrichtung ging es nach Stratford-upon-Avon. Aber Verkehr gab es wenig, nur ab und zu einen Bauern- oder Händlerswagen, und es war leicht, die doch so nahe Großstadt zu vergessen.

Jenseits der Straße kam man über eine Wiese zu dem Flüsschen Cole, das kaum mehr als ein breiter Bach war, und dort am Ufer stand die Mühle von Sarehole(2), ein alter Backsteinbau mit hohem Schornstein. Drei Jahrhunderte lang war dort Korn gemahlen worden, doch die Zeiten änderten sich. Eine Dampfmaschine war eingebaut worden, um Energie zu liefern, wenn der Fluss zu niedrig stand, und nun mahlte die Mühle hauptsächlich Knochen für die Dünger-Herstellung. Aber das Wasser fiel immer noch über das Wehr und brauste unter dem großen Rad hindurch, und im Innern des Gebäudes war alles mit feinem weißen Staub bedeckt. Hilary Tolkien(1) war erst zweieinhalb, aber bald schon begleitete er den älteren Bruder auf Streifzügen über die Wiese zu der Mühle, wo sie durch den Zaun dem Wasserrad zuschauten, wie es sich in seiner dunklen Höhle drehte, oder zum Hof hinüberliefen, wo die Säcke auf einen Karren verladen wurden. Manchmal wagten sie sich durchs Tor und spähten durch eine offene Tür in das Gebäude hinein, wo sie die großen Treibriemen, Flaschenzüge und Walzen und die Männer bei der Arbeit sahen. Es waren zwei Müller, Vater und Sohn. Der alte Mann hatte einen schwarzen Bart, doch Angst hatten die Jungen vor dem Sohn mit seiner weißbestaubten Kleidung und seinem stechenden Blick. Ronald nannte ihn den »weißen Oger«. Wenn er ihnen zubrüllte, dass sie sich davonmachen sollten, rannten sie weg aus dem Hof zu einer Stelle hinter der Mühle, wo ein stiller Teich war, auf dem Schwäne schwammen. Unterhalb des Teiches stürzten die dunklen Wasser plötzlich über das Wehr auf das große Mühlrad zu – ein gefährlicher und fesselnder Ort.

Unweit der Mühle, ein Stück den Hügel hinauf, nach Moseley zu, lag eine tiefe, von Baumreihen umsäumte Sandgrube, die ein weiterer Anziehungspunkt für die Jungen wurde. Sie konnten in alle Richtungen streifen, doch gab es Gefahren. Ein alter Bauer, der einmal Jagd auf Ronald machte, weil der Pilze gesammelt hatte, erhielt von den Jungen den Spitznamen »der schwarze Oger«. Solcherlei köstliche Schrecknisse waren die Hauptsache an jenen Tagen in Sarehole(3), wie sich hier Hilary Tolkien(2) (nahezu achtzig Jahre später) an sie erinnert:

»Wir verbrachten mehrere schöne Sommer, pflückten Blumen aus anderer Leute Gärten. Der schwarze Oger nahm einem manchmal die Schuhe und Strümpfe weg, wenn man sie am Ufer gelassen hatte, um zu planschen, und dann lief er damit fort, dass man ihm nachkommen und darum bitten musste. Und dann verdrosch er einen! Der weiße Oger war nicht ganz so schlimm. Um aber an die Stelle zu kommen, wo wir immer Brombeeren pflückten (›die Schlucht‹ genannt), mussten wir über das Land des weißen, und der mochte uns nicht besonders gern, weil der Weg durch sein Feld schmal war und wir nach Kornraden und anderen hübschen Dingen herumstapften. Meine Mutter brachte uns das Essen an diese schöne Stelle, aber als sie kam, rief sie mit einer tiefen Stimme, und wir rannten beide davon.«

In Sarehole(4) gab es, abgesehen von der Häuserreihe, wo die Tolkiens wohnten, nur noch wenige andere Häuser, doch das Dorf Hall(1) Green lag nur ein Stückchen entfernt und war über einen Weg und eine Furt zu erreichen. Ronald und Hilary kauften manchmal Süßigkeiten bei einer zahnlosen alten Frau, die dort ein Lädchen hatte. Allmählich freundeten sie sich mit den Dorfkindern an. Das war nicht ganz leicht, denn ihre städtische Ausdrucksweise, ihr langes Haar und ihre Kinderschürzchen gaben Anlass zum Spott, während sie ihrerseits den Dialekt von Warwickshire(1) und die Rauhbeinigkeit der Dorfjungen nicht gewohnt waren. Doch nach und nach schnappten sie manches von dem örtlichen Vokabular auf und gebrauchten selbst manche Dialektwörter: »chawl« für Schweinsrippchen, »miskin« für Mülleimer, »pikelet« für Pfannkuchen und »gamgee« für Baumwolle. Dies letzte Wort kam von einem Doktor Gamgee(1) aus Birmingham(17), der das »Gamgee-Tuch« erfunden hatte, einen Verbandsstoff aus Baumwolle. Sein Name war in der Gegend zur haushaltsüblichen Bezeichnung geworden.

Mabel fing bald an, ihre Söhne zu unterrichten, und sie hätten keine bessere Lehrerin haben können – auch gab es keinen gelehrigeren Schüler als Ronald, der mit vier Jahren schon lesen und bald auch vorzüglich schreiben konnte. Die Handschrift seiner Mutter war angenehm unkonventionell. Da sie selbst die Kunst des Schreibens von ihrem Vater erlernt hatte, bevorzugte sie aufrechte und schwungvolle Züge und verzierte die Großbuchstaben mit feinen Schnörkeln. Ronald nahm bald eine Schrift an, die, obgleich anders als die seiner Mutter, doch gleichermaßen elegant und eigenwillig wurde. Am liebsten aber war ihm der Unterricht, wenn es um Sprachen ging. Schon früh während seiner Zeit in Sarehole(5) führte seine Mutter ihn in die Anfangsgründe des Lateinischen ein, und dies machte ihm Vergnügen. An den Klängen und Formen der Wörter war er ebenso interessiert wie an der Bedeutung, und Mabel wurde allmählich klar, dass er eine besondere Begabung für Sprachen hatte. Sie begann nun, ihn Französisch(2) zu lehren. Das mochte er weit weniger, nicht aus einem bestimmten Grund, sondern weil ihm der Klang nicht so gefiel wie der des Lateinischen oder Englischen. Sie versuchte auch, ihn für das Klavierspiel zu interessieren, doch ohne Erfolg. Vielmehr schien es, als nähmen bei ihm Wörter die Stelle der Musik ein, und er genoss es, sie zu hören, sie vorzulesen oder zu rezitieren, fast ohne sich darum zu kümmern, was sie bedeuteten.

Auch im Zeichnen stellte er sich gut an, besonders wenn eine Landschaft(2) oder ein Baum der Gegenstand war. Seine Mutter brachte ihm viel Botanik bei, und darauf ging er ein und wurde bald sehr kenntnisreich. Doch auch hier war er wieder mehr an der Form und dem Eindruck einer Pflanze interessiert als an den botanischen Einzelheiten. Dies galt ganz besonders für Bäume(3). Und wenn er auch gern Bäume zeichnete, so war es ihm doch am liebsten, sich bei den Bäumen aufzuhalten. Er kletterte auf sie hinauf, lehnte sich an sie, ja, er sprach sogar zu ihnen. Es betrübte ihn, als er merkte, dass nicht jedermann seine Gefühle für Bäume teilte. Ein Vorfall insbesondere blieb ihm in Erinnerung: »Eine Weide hing über den Mühlteich, und ich lernte hinaufzuklettern. Sie gehörte einem Schlächter in der Stratford Road, glaube ich. Eines Tages wurde sie abgesägt. Man fing nichts mit ihr an: Der Stamm blieb einfach da liegen. Das habe ich nie vergessen.«

Außerhalb der Schulstunden gab ihm seine Mutter viele Geschichten zu lesen. Alice im Wunderland(1) amüsierte ihn, doch hatte er nicht den Wunsch, ähnliche Abenteuer zu erleben. Die Schatzinsel gefiel ihm nicht, die Märchen von Andersen(1) und The Pied Piper(1) auch nicht. Indianergeschichten dagegen mochte er und wollte auch gern mit Pfeil und Bogen schießen. Noch besser gefielen ihm die »Curdie«-Bücher von George MacDonald(1), in denen missgestalte und bösartige Trolle unter den Bergen ihr Wesen trieben. Auch die Artus-Sagen(1) fesselten ihn. Doch das größte Entzücken bereiteten ihm die Märchenbücher von Andrew Lang(1), besonders das Red Fairy Book(1), in dessen Schlussseiten versteckt er die beste Geschichte fand, die er je gelesen hatte. Dies war die Geschichte von Sigurd, der den Drachen(1) Fafnir erschlug: eine merkwürdige und mächtige Erzählung, die in einem namenlosen Norden spielt. Wann immer er sie las, nahm sie ihn gefangen. »Ich verlangte nach Drachen mit einer tiefen Sehnsucht«, sagte er viel später. »Natürlich, ich mit meinem furchtsamen Körper hätte sie nicht in der Nachbarschaft haben wollen. Aber eine Welt, die auch nur die Vorstellung von Fafnir enthielt, war reicher und schöner, so gefahrvoll sie auch sein mochte.«

Auch war er es nicht zufrieden, bloß über Drachen(2) zu lesen. Als er etwa sieben war, begann er selbst eine Geschichte über einen Drachen zu erfinden. »Ich weiß nichts mehr davon, außer einer philologischen Einzelheit«, erinnerte er sich. »Meine Mutter sagte nichts über den Drachen, erklärte mir aber, dass man nicht sagen könne, ›ein grüner großer Drache‹, sondern es müsse heißen ›ein großer grüner Drache‹. Ich fragte mich, warum, und frage mich immer noch. Die Tatsache, dass ich mich an dies erinnern kann, ist vielleicht bedeutsam, denn ich glaube, ich habe viele Jahre lang keine Geschichte mehr zu schreiben versucht und ging ganz auf in Sprachen.«

Die Jahre gingen hin in Sarehole(6). Das diamantene Jubiläum der Königin Victoria wurde gefeiert und die Schule auf dem Hügel in Moseley mit bunten Lichtern illuminiert. Irgendwie bekam Mabel es fertig, die Jungen von ihrem mageren Einkommen zu ernähren und zu kleiden, mit gelegentlicher Hilfe ihrer Verwandten, der Tolkiens oder der Suffields. Hilary wurde seinem Vater immer ähnlicher, während Ronald das lange, schmale Gesicht der Suffields bekam. Manchmal verwirrte ihn ein seltsamer Traum: Eine große Welle türmte sich auf und kam unaufhaltsam über die Bäume(4) und grünen Felder, im Begriff, ihn und alle um ihn her zu verschlingen. Der Traum kehrte über viele Jahre hin wieder. Später sprach er davon als von »meinem Atlantis(1)-Komplex«. Gewöhnlich aber blieb sein Schlaf ungestört, und durch die Alltagssorgen ihres ärmlichen Lebens leuchtete seine Liebe zu seiner Mutter und zu der Landschaft(3) um Sarehole, einem Ort des Trostes und der Abenteuer. Er schwelgte in seiner Umgebung mit einer verzweifelten Freude, vielleicht in dem Gefühl, dass dieses Paradies eines Tages verloren sein werde. Und so kam es nur allzu bald.

Der Glaube hatte in Mabel Tolkien(6)s Leben seit dem Tode ihres Gatten immer mehr an Bedeutung gewonnen, und jeden Sonntag war sie mit den beiden Jungen den langen Weg zu einer »hoch«-anglikanischen Kirche gegangen. Dann merkten Ronald und Hilary eines Sonntags, dass sie auf fremden Wegen zu einer anderen Andachtsstätte gingen: der Kirche von St. Anne in der Alcester Street, im ärmlichsten Viertel, nahe beim Stadtkern von Birmingham(18). Es war eine katholische Kirche.

Mabel hatte sich einige Zeit bedacht, ehe sie katholisch wurde, und sie unternahm diesen Schritt auch nicht allein. Ihre Schwester May Incledon(2) war aus Südafrika(8) zurückgekehrt, nun mit zwei Kindern, und ihr Gatte Walter war noch dortgeblieben, um seine Geschäfte zu erledigen. Ohne sein Wissen hatte auch sie sich entschieden, katholisch zu werden. Im Frühjahr 1900 erhielten May und Mabel in der Kirche von St. Anne Konvertiten-Unterricht, und im Juni wurden sie in die römische Kirche aufgenommen.

Sofort brach der Zorn der Familie über sie herein. Ihr Vater, John Suffield(5)(5), war auf einer methodistischen Schule erzogen worden und war jetzt Unitarier. Dass seine Töchter zum Papismus überliefen, war für ihn eine unglaubliche Schmach. Mays Gatte, Walter Incledon(2), betrachtete sich als einen Pfeiler seiner anglikanischen Ortsgemeinde, und dass May sich mit Rom einließ, kam gar nicht infrage. Als er nach Birmingham(19) zurückkehrte, verbot er ihr, noch einmal eine katholische Kirche zu betreten, und sie musste gehorchen; zum Trost aber – oder war es Rache? – wandte sie sich dem Spiritismus zu.

Walter Incledon(3) hatte Mabel Tolkien(7) seit Arthurs Tod finanziell ein wenig geholfen. Aus dieser Quelle war nun kein Geld mehr zu erwarten. Stattdessen würde Mabel der Feindseligkeit Walters und anderer Mitglieder ihrer Familie begegnen müssen, ganz zu schweigen von den Tolkiens, von denen viele Baptisten und stark gegen den Katholizismus(1) waren. Die Belastung, zu der das führte, im Verein mit der zusätzlichen Geldnot, tat ihrer Gesundheit nicht gut; doch nichts machte sie in der Ergebenheit für ihr neues Bekenntnis wanken, und gegen alle Widerstände begann sie Ronald und Hilary im katholischen Glauben zu unterrichten.

Inzwischen war es Zeit, dass Ronald zur Schule kam. Im Herbst 1899 stellte er sich zur Aufnahmeprüfung für die King Edward’s School(2), die auch sein Vater besucht hatte. Er erhielt keinen Platz, denn vermutlich war seine Mutter in ihrem Unterricht doch zu lässig verfahren. Ein Jahr später jedoch stellte er sich erneut, bestand und kam im September 1900 auf die King Edward’s School. Ein Onkel von der Seite der Tolkiens, der, anders als die übrige Familie, Mabel noch wohlgesonnen war, bezahlte das Schulgeld, das damals zwölf Pfund jährlich betrug. Die Schule lag im Zentrum von Birmingham(20), vier Meilen von Sarehole(7), und während der ersten Wochen musste Ronald ein großes Stück Weges zu Fuß gehen, denn die Eisenbahn konnte seine Mutter nicht bezahlen, und die Trambahn fuhr nicht bis nach Sarehole. Das konnte offenbar nicht so weitergehen, und voll Bedauern entschied Mabel, dass die Tage auf dem Lande ein Ende haben müssten. Sie mietete ein Haus in Moseley, das näher zum Stadtkern und an der Trambahn-Linie lag, und gegen Ende 1900 packten sie und die Jungen ihre Sachen zusammen und verließen das Häuschen, wo sie vier Jahre lang so glücklich gewesen waren. »Vier Jahre«, schrieb Ronald Tolkien(15), als er im hohen Alter zurückblickte, »doch der Abschnitt meines Lebens, der mir am längsten erscheint und mich am meisten geprägt hat.«

Die King Edward’s School(3) war für einen Reisenden, der mit der Bahnlinie zwischen London und dem Nordwesten in Birmingham(21) ankam, kaum zu übersehen, denn sie erhob sich majestätisch über den Dampf und Rauch des Bahnhofs New Street tief unter ihr. Sie sah aus wie die Speisehalle eines reichen Oxforder College und war ein schwerer, rußgeschwärzter Versuch in viktorianischer Gotik, erbaut von Barry, dem Architekten der umgebauten Parlamentsgebäude.1 Die Schule, von Edward IV. gegründet, war großzügig ausgestattet, und ihre Leiter waren in der Lage gewesen, Zweigschulen in vielen der ärmeren Stadtteile zu eröffnen. Doch das Leistungsniveau der King Edward’s School selbst, der »Highschool«, hatte in Birmingham noch nicht seinesgleichen, und von den Hunderten von Jungen, die auf den abgenutzten Bänken ihren Cäsar übersetzten, während von unten herauf die Lokomotiven pfiffen, gewannen viele später Stipendien an den großen Universitäten.

Um 1900 war die Schule aus ihren Gebäuden fast herausgewachsen; sie war unbequem, überfüllt und voller Lärm. Einem Jungen, der in der Stille eines Dorfes aufgewachsen war, bot sie einen beängstigenden Anblick, und es überrascht nicht, dass Ronald Tolkien(16) während des ersten Jahres oft wegen Krankheit fehlte. Doch nach und nach gewöhnte er sich an das wilde Durcheinander und den Lärm, und bald mochte er es sogar und fand sich glücklich im Schulalltag zurecht, obgleich er im Unterricht bis jetzt noch keinerlei außerordentliche Fähigkeiten verriet.

Das Leben zuhause aber war nun ganz anders als in Sarehole(8). Seine Mutter hatte in dem Vorort Moseley ein kleines Haus an der Hauptstraße gemietet, und dem Blick aus dem Fenster bot sich ein trauriger Kontrast zu der Landschaft(4) von Warwickshire(2): Trambahnen, die sich den Hügel hinaufarbeiteten, die leeren Gesichter der Passanten und in der Ferne die rauchenden Fabrikschornsteine von Sparkbrook und Small Heath. Ronald blieb das Haus in Moseley als »scheußlich« in Erinnerung. Und kaum hatten sie sich dort eingerichtet, da mussten sie wieder ausziehen: Das Haus sollte abgerissen werden, um einer Feuerwehr-Station Platz zu machen. Mabel fand keine Meile weit entfernt ein Häuschen in einer Reihe hinter dem Bahnhof King’s Heath. Das war nicht weit von dem Haus ihrer Eltern; was aber ihre Wahl bestimmt hatte, war die Nachbarschaft der neuen katholischen Kirche von St. Dunstan, die in der gleichen Straße stand, außen rauh verputzt und innen aus Pechkiefernholz.

Ronald sah sich nach dem Wegzug aus Sarehole(9) immer noch hoffnungslos verlassen, doch fand er manchen Trost in seiner neuen Umgebung. Hinter dem Haus in King’s Heath führte eine Bahnlinie vorbei, und die Zeit gliederte sich nach dem Rattern der Züge und dem Geschiebe der Waggons auf dem nahegelegenen Kohlenplatz. Doch zu den Gleisen hin fiel eine grasbewachsene Böschung ab, und hier fand er Blumen und Pflanzen. Und noch etwas anderes erregte seine Aufmerksamkeit: die merkwürdigen Namen auf den Kohlenwaggons, die unten auf den Abstellgleisen standen, absonderliche Namen, von denen er nicht wusste, wie er sie aussprechen sollte, und die einen fremden Reiz für ihn hatten. So kam es, dass er, staunend über Namen wie Nantyglo, Senghenydd, Blaen-Rhondda, Penrhiwceiber und Tredegar, die Existenz der walisischen Sprache entdeckte.

Zu einer späteren Zeit seiner Jugend fuhr er mit der Bahn nach Wales, und als die Namen der Ortschaften an ihm vorüberzogen, da wusste er, dies waren Wörter, die ihn stärker anzogen als alle anderen, die ihm begegnet waren, eine alte und doch lebende Sprache. Er erkundigte sich danach, aber die einzigen walisischen Bücher, die er fand, waren für ihn unverständlich. Doch so kurz und unbefriedigend sein Einblick auch gewesen war, er hatte eine andere Sprachwelt zu Gesicht bekommen.

Währenddessen wurde seine Mutter unruhig. Es gefiel ihr nicht in dem Haus in King’s Heath und auch nicht in der Kirche von St. Dunstan. So begann sie sich umzusehen, und wieder legte sie mit den Jungen sonntags weite Wege zurück, um eine Andachtstätte zu finden, die ihr zusagte. Bald stieß sie auf das Birmingham(22) Oratory, eine große Kirche in dem Vorort Edgbaston, die von einer Gemeinschaft von Priestern versehen wurde. Gewiss würde sie unter ihnen einen Freund und verständnisvollen Beichtvater finden. Und, was noch hinzukam, in Verbindung mit dieser Kirche und unter der Leitung ihrer Priesterschaft stand die St. Philip’s Grammar School(1), wo das Schulgeld niedriger war als an der King Edward’s School(4) und wo ihre Söhne eine katholische Erziehung genießen konnten. Und (ein entscheidender Umstand) direkt neben der Schule war ein Haus zu vermieten. So zog sie mit den Jungen Anfang 1902 von King’s Heath nach Edgbaston um, und Ronald und Hilary, nun zehn und acht Jahre alt, kamen auf die St. Philip’s School.

Das Oratorium von Birmingham(1) war 1849 von John Henry Newman(1) gegründet worden, der damals eben erst zum katholischen Glauben übergetreten war. In seinen Mauern hatte Newman die letzten vier Jahrzehnte seines Lebens zugebracht, und dort war er 1890 gestorben. Newmans Geist beherrschte noch immer die hohen Räume des Oratoriums in der Hagley Road, und 1902 gab es unter den Priestern der Gemeinschaft noch viele, die seine Freunde gewesen waren und unter ihm gedient hatten. Einer von diesen war Pater Francis Xavier Morgan(1), damals dreiundvierzig Jahre alt, der kurz nachdem die Tolkiens in den Bezirk gezogen waren, das Amt des Gemeindepriesters übernahm und ihnen einen Besuch abstattete. In ihm fand Mabel bald nicht nur einen verständnisvollen Geistlichen, sondern auch einen hilfreichen Freund. Er war halb Waliser und halb Anglo-Spanier (die Familie seiner Mutter hatte einen Namen im Sherry-Handel), und kein Mann von großem Intellekt, doch besaß Francis Morgan einen unerschöpflichen Vorrat an Freundlichkeit und Humor und ein feuriges Wesen, das oft auf sein spanisches Erbteil zurückgeführt wurde. Eigentlich war er ein sehr lauter Mann, polternd und herzlich, für Kinder zuerst erschreckend, doch ungeheuer liebenswert, wenn sie ihn näher kannten. Im Hause der Tolkiens wurde er bald unentbehrlich.

Ohne seine Freundschaft hätte das Leben Mabels und ihrer Söhne schwerlich eine Verbesserung erfahren, verglichen mit den beiden letzten Jahren. Sie wohnten in der Oliver Road 26, in einem Haus, das nur eine Idee besser war als die Häuser in einem Slum. Die Nebenstraßen in ihrer Nachbarschaft waren armselig. Die St. Philip’s Grammar School(2) lag direkt vor ihrer Tür, doch seine kahlen Backsteinmauern waren nur ein karger Ersatz für die gotische Pracht der King Edward’s School(5), und das schulische Niveau war entsprechend niedriger. Bald hatte Ronald seine Klassenkameraden überflügelt, und Mabel begriff, dass diese Schule ihm die Bildung, deren er bedurfte, nicht verschaffen konnte. Also meldete sie ihn ab und übernahm es noch einmal selbst, ihn zu unterrichten. Der Erfolg war gut, denn einige Monate später gewann er einen Platz an der King Edward’s School(6) und kehrte im Herbst 1903 dorthin zurück. Auch Hilary musste von der St. Philip’s School heruntergenommen werden, doch ihm war es bisher nicht gelungen, die Aufnahmeprüfung für die King Edward’s School zu bestehen. »Nicht meine Schuld«, schrieb seine Mutter an eine Verwandte, »und auch nicht, dass er nicht genug wüsste, aber er ist so verträumt und so langsam im Schreiben.« Einstweilen unterichtete sie den Jüngeren weiter zuhause.

Bei seiner Rückkehr in die King Edward’s School(7) wurde Ronald in die sechste Klasse eingewiesen, etwa auf halber Strecke der Schullaufbahn. Er lernte nun Griechisch(1)