14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kösel-Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

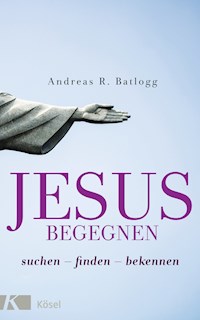

Jesus finden, bedeutet sich selbst finden

Selten wird ein so tiefer Einblick in das eigene Suchen und lebenslange Ringen nach Gott gegeben. Der Jesuit Andreas Batlogg schreibt von Begegnungen mit Jesus, von seinen Zweifeln, Fragen und von der Faszination, die von ihm ausgeht. Von Wüste, Dürre, von Nähe. Von Abwesenheit und Vertrautheit. Behutsam nähert sich Batlogg der Gestalt Jesu Christi, wie wir sie aus den Evangelien kennen. Andreas Batlogg lässt uns auf bewegende Weise teilhaben an seiner tiefen Überzeugung: Es lohnt sich, Jesus heute zu entdecken, um ihm zu begegnen. Und ihn, in einem weiteren Schritt, zu bekennen. Aber es ist eine lebenslange Einübung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 489

Ähnliche

Selten wird ein so tiefer Einblick in das eigene Suchen und lebenslange Ringen nach Gott gegeben. Der Jesuit Andreas Batlogg schreibt von Begegnungen mit Jesus, von seinen Zweifeln, Fragen und von der Faszination, die von ihm ausgeht. Von Wüste, Dürre, von Nähe. Von Abwesenheit und Vertrautheit. Behutsam nähert sich Batlogg der Gestalt Jesu Christi, wie wir sie aus den Evangelien kennen. Andreas Batlogg lässt uns auf bewegende Weise teilhaben an seiner tiefen Überzeugung: Es lohnt sich, Jesus heute zu entdecken, um ihm zu begegnen. Und ihn, in einem weiteren Schritt, zu bekennen. Aber es ist eine lebenslange Einübung.

Dr. Andreas R. Batlogg SJ, geboren 1962 in Lustenau/Vorarlberg, ist seit 1985 Jesuit. Studium der Philosophie und Theologie in Innsbruck, Israel und Wien. Von 2000 bis 2017 Redakteur der »Stimmen der Zeit«, seit September 2009 Herausgeber und Chefredakteur. Seit Oktober 2005 Mitherausgeber der »Sämtliche Werke« Karl Rahners. Von Februar 2008 bis März 2015 Leiter des Karl-Rahner-Archivs in München. Seit 2019 ist er an der Jesuitenkirche St. Michael in München tätig.

Andreas R. Batlogg SJ

Jesus

begegnen

suchen – finden – bekennen

Kösel

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Copyright © 2021 Kösel-Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Covergestaltung: zero-media.net, München

Covermotiv: © Bjanka Kadic / plainpicture.com

Innenteil: © iladm / Shutterstock.com

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN 978-3-641-25459-9V004

www.koesel.de

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1 Mein Weg mit Jesus: eine Lebensschule

2 Der sprechende Gekreuzigte

3 Jesus um den Hals fallen?

4 Von Jesus reden … genügt nicht

5 Am Anfang steht: Jesus

6 Der endgültige Name Gottes: Jesus

7 Jesus begegnen – ignatianisch

8 Papst Franziskus – Jesuit

9 Warum ausgerechnet Jesus?

10 Bilder von Jesus

11 Jesusbücher

12 Jesuslitaneien

13 Ein blinder Fleck im Credo

14 Jesustitel – Hoheitstitel

15 Christologische Grunddaten

16 Der glaubende Jesus und der geglaubte Christus

17 Christentum ist gleich Jesus Christus

18 Der lernende Jesus

19 Der schwierige Jesu

20 Der harmlose Jesus

21 Der Jude Jesus

22 Der kosmische Christus

23 Jesus sehen

24 Gleichzeitigkeit?

25 Nachahmen und nachfolgen

26 Unterm Kreuz: »Zugesellt werden«

27 Jesus freilassen

28 Jesus für Atheisten?

29 In Gesellschaft Jesu

30 WWJD: Was würde Jesus tun?

31 Jesus bleibet meine Freude

32 »Christus, der Erlöser«

33 IHS: Jesus als Gefährte

Epilog

Danksagung

Literatur

Anmerkungen

Zitatnachweis

Vorwort

Jesus suchen, Jesus finden – und Jesus begegnen: Wie geht das überhaupt? So fragen, anders als Erwachsene, Kinder und Jugendliche ganz ungeniert, ehrlich und geradeheraus – einfach weil für viele von ihnen Jesus von Nazareth eine sehr ferne Gestalt der Geschichte ist. Weil sie von ihm vielleicht gehört, aber keinerlei Beziehung zu ihm haben oder aufbauen können. Kinder und Jugendliche trauen sich noch zu fragen – Erwachsene haben das oft verlernt. Oder sie genieren sich dafür. Weil sie bestenfalls noch eine ferne »Erinnerung« aus frühen Kindertagen oder aus dem Religionsunterricht haben: Jesus als »Gegenstand« des Wissens. Aber Jesus als Freund und Gefährte? Gar als Herr, als Kyrios oder, die Maximale sozusagen, als Sohn Gottes? Das ist auch vielen Erwachsenen, selbst praktizierenden Christen, zu »steil«. Manche Antworten, die sie geben, wenn sie gefragt oder herausgefordert werden, fallen dürftig aus: Verlegenheitsantworten.

Jesus begegnen: Das setzt voraus, ihn vorher entdeckt, ausfindig gemacht zu haben, unter vielen beeindruckenden Gestalten der Religions- und Weltgeschichte. Wer entdecken will, muss sich auf die Suche machen. Um vielleicht fündig zu werden. Damit es dann zu einer Begegnung kommen kann. Eine Begegnung, aus der vielleicht sogar einmal ein Bekenntnis erwächst, welches jemand, wie den Fischer Andreas im Johannesevangelium gegenüber seinem Bruder Simon, sagen lässt: »Wir haben den Messias gefunden.« (Joh 1,41) Wäre Jesus nur eine Gestalt der Geschichte, letztlich austauschbar, dann könnte er niemals der sein, von dem die christlichen Kirchen bekennen, er sei der erwartete Messias gewesen, der Retter und Erlöser der Welt, »Gott und Mensch zugleich«.

Jesus begegnen: Christen sind nicht Angehörige eines Leben-Jesu-Gedächtnis-Vereins. Dann wäre ihre Liturgie eine Totenfeier. Christen sind Wegbereiter, nicht Nachlassverwalter. Christen glauben, dass Jesus weiterlebt in der Kirche, dass er gegenwärtig ist: Wo Menschen in seinem Namen zusammenkommen, wo Sakramente gespendet werden, wo Menschen sich ausrichten und orientieren – an ihm, nämlich an seinem Leben und Sterben, an seiner Gesinnung. Menschwerdung Gottes in dem Zimmermannssohn aus Nazareth: Damit hat sich Gott nach christlichem Glauben dieser Welt unwiderruflich zugesagt. Er ist keine Episode. Kein »Deus emeritus«: Gott ist nicht gekommen, um wieder zu gehen, wie in antiken Mythen, ein Gastspiel sozusagen. Um sich, angewidert von dem, was er sieht, wieder zu verziehen. Gott bleibt, auf geheimnisvolle Weise: Geheimnis (Mysterium) des Glaubens.

Aber wie? Wie geht das? Das ist die spannende, aber auch die bedrängende Frage. Auf sie aber kommt es an! Es lässt sich ihr ausweichen. Man kann sich darüber lustig machen, die Frage ins Lächerliche ziehen. Aber ein intellektuell redliches, nicht nur auskunftspflichtiges, sondern auskunftsfähiges Christentum – und ein solches allein ist zukunftsfähig – kommt nicht daran vorbei.

An Jesus arbeiten sich Menschen seit über 2000 Jahren ab. Längst nicht nur die akademische Theologie. Wer sich auf Jesus einlässt, sein Leben und Wirken – und seine Wirkungsgeschichte –, den lässt er nicht kalt. Den und die lässt er nicht los. Das ist meine Erfahrung. Die Art und Weise, wie Papst Franziskus, der erste Jesuit auf dem Stuhl Petri, seit März 2013 sein Amt versteht und ausübt, ist für mich eine einzige Erinnerung an den, auf den es letztlich ankommt. Denn die Kirche hat nicht in Rom begonnen, sondern in Bethlehem, in Nazareth und in Jerusalem.

»Wer bin ich für dich?« Diese Frage an Simon, den Jesus später Petrus (Fels) nennt, ist eine Frage, die jede und jeden angeht, der auf Jesus schaut. Was die anderen sagen, ist nicht unwichtig. Aber Christentum lebt vom persönlichen Zeugnis. Christen nennen sich nach dem, den die Theologie als Christus, als Messias und Heiland bezeugt und ausweist. Wer sich auf Jesus einlässt, bekommt es mit Gott zu tun! Das ist unendlich schwer und doch so leicht, wenn wir es nur einmal versuchen. Und immer wieder versuchen. Denn es ist eine lebenslange Einübung!

Dieses Buch möchte Auskunft geben: Wie sein Autor selber Jesus begegnet ist – um mitzuhelfen, Jesus heute zu entdecken, um ihm dann zu begegnen. Und ihn, in einem weiteren Schritt, zu bekennen. Vor allem möchte dieses Buch Interesse für Jesus wecken. Vielleicht, um zu entdecken: Es lohnt, sich für ihn zu interessieren, sich auf ihn einzulassen, mit ihm durchs Leben zu gehen. Ahnungen können Gewissheit werden. Aus Gewissheit erwächst Überzeugung. Überzeugte können überzeugen. Sie sind glaubwürdig. Weil sich an ihrem Leben ablesen lässt, dass derjenige eine Rolle spielt, oft auch in ganz konkreten Entscheidungen des Alltags, von dem die Rede ist: Jesus.

33 Kapitel – die man auch unabhängig voneinander lesen kann – hat dieses Buch: Jedes einzelne Kapitel steht für ein Lebensjahr Jesu. Es ist ein Lesebuch geworden: Ich lese im Buch des Lebens Jesu. Ich lese in meinem eigenen Lebensbuch, in dem Jesus eine entscheidende Rolle einnimmt. Und ich lade dazu ein, im eigenen Leben nachzuspüren, wo und wie Jesus darin auftaucht. Als Jesuit ist mir dazu die in meinem Orden übliche Lesart des »IHS« zunehmend wichtiger geworden: »Iesum Habemus Socium«: Wir haben Jesus zum Gefährten – meine spirituelle Urerfahrung.

Der zum »lieben Jesulein« verkitschte Jesus trägt nicht. Er taugt nicht einmal für Kinder, deren Gespür für Echtheit, in Kinder- und Familiengottesdiensten etwa, oft unterschätzt wird. Aber Jesus kann es auch nicht mit »Superman« aufnehmen oder mit Sci-Fi-Heroen. Sie beeindrucken durch Macht, durch Raffinesse oder durch Zaubertricks. Nichts davon bei Jesus. Er beeindruckte, er irritierte, er gewann Menschen – durch seine Persönlichkeit. Man nahm ihm ab, was er sagte. Es überzeugte, was er tat.

Kirche(n) gäbe es nicht, wenn sich nicht wieder und wieder, quer durch die Jahrhunderte, Menschen gefunden hätten, Männer wie Frauen, die seinetwegen ihr Leben umgekrempelt, sich ihm geweiht haben und dafür auf manches verzichteten – weil sie sagten: Ich habe Jesus gefunden! Genügt das? Trägt das? Solchen Fragen gehe ich in diesem Buch nach.

München, 31. Juli 2021*

Andreas R. Batlogg SJ

* Der 31. Juli ist der Gedenktag des heiligen Ignatius von Loyola (1491–1556). Vor 500 Jahren, am Pfingstmontag 1521, hat den baskischen Offizier eine Kanonenkugel bei der Verteidigung der Festung Pamplona schwer verletzt und monatelang aufs Krankenlager gezwungen – der Beginn eines mehrjährigen Umkehrprozesses. Im September 1540 wurde die Gesellschaft Jesu (Jesuitenorden) gegründet. Im Mai 1521 wurde in Nimwegen, das damals zur Diözese Köln gehörte, Peter Kanis († 1597) geboren. Er gilt als der erste deutsche Jesuit. Der heilige Petrus Canisius ist der Patron der am 27. April 2021 gegründeten Zentraleuropäischen Jesuitenprovinz.

1

Mein Weg mit Jesus: eine Lebensschule

Es ist ein Weg. Ein Übungsweg. Lebenslänglich. Man kommt dabei nie an ein Ende. »Wir sind alle Anfänger im Christentum«1, kann man bei Karl Rahner lesen. Weiter und zu Ende gedacht bedeutet das: Es gibt keine »Fortgeschrittenen«, die sich auf ihren (Glaubens-) Erfahrungen ausruhen könnten. »Wir sind« – und bleiben, ergänzt Rahner – »Anfänger im Christentum. Aber es ist die schwere Seligkeit des Lebens, ein Christ zu werden«2. Oder: Wir sind »Fortschreitende im Christentum« (Karl Kern). Vertrautheit kann abnehmen oder verschwinden. Freundschaft kann auseinandergehen, misslingen, zerbrechen – oder aber verraten werden. Eine Beziehung zu Jesus wächst. Sie wird bei vielen Menschen – heute eher die Ausnahme – in der Kindheit grundgelegt. Es ist ein schrittweises Kennenlernen.

Von einer »Lebensschule Jesu«, in der jeder »herzlich willkommen« ist, spricht Kardinal Christoph Schönborn: »Aber wie in jeder Schule muss man auch lernen wollen. Was, so frage ich mich, will ich von Jesus lernen? Wer zu einem Geigenlehrer geht, will Geige spielen lernen. Wer in die Fahrschule geht, will fahren lernen. Aber was will ich in der Schule Jesu lernen? Weiß ich ganz persönlich eine Antwort auf diese Frage?«3 Der langjährige Erzbischof von Wien weist deswegen darauf hin: »Man spricht in der Pädagogik gerne von ›Lernzielen‹. Was ist mein Lernziel? Bin ich lernwillig, neugierig darauf, von Jesus etwas zu lernen?«4 Wer in die Schule geht, will sich schulen lassen.

Wie Jesus: Bibelstunden

Die Kindergarten- und Volksschuljahre habe ich in der »Riedenburg« in Bregenz verbracht. Im Mai 2019 wurden die letzten Sacré- Cœur-Schwestern abgezogen, in den verschiedenen Schultypen unterrichten sie schon länger nicht mehr. Aus der Kindergartenzeit sind mir die wöchentlichen Bibelstunden in Erinnerung geblieben: Auf großen Bildtafeln, vermutlich im Nazarenerstil, erklärte Schwester Maria Parducz uns Kindern Szenen, Geschichten, Ereignisse aus dem Leben Jesu. Zuerst im großen Kreis für alle, dann im kleinen Kreis, der freiwillig war und wo wir nie mehr als vier oder fünf Kinder waren, die um ihren Schreibtisch herum saßen. Damals, so meine ich mich zu erinnern, kam in mir der (kindliche) Wunsch auf: So einer – ein Jünger Jesu – möchte ich auch sein!

Als Kind wirkten diese Schautafeln auf mich ein. Sie lösten etwas aus. Sie beflügelten die Fantasie. Durch die Erzählungen der Ordensfrau, an deren Lippen ich hing, wurde Jesus für mich lebendig, anschaulich, konkret.

Natürlich verflüchtigte sich der kindliche Plan im Lauf der Jahre. Die Erinnerung an die Bibelstunden blieb. Die Erinnerung daran: Mit diesem Jesus kann ich reden wie ein Freund mit einem Freund! Auf ihn kann ich mich verlassen.

Das Heilige Land – das fünfte Evangelium

Erst im Frühjahr 1984, mit 22 Jahren, machte ich eine andere, tiefgreifende Erfahrung. Ich war im September 1981 als Kandidat der Diözese Feldkirch ins Priesterseminar in Innsbruck eingetreten. Nach fünf Semestern verbrachte ich mit zwei weiteren Jahrgangsgenossen ein Freisemester in der von Wolfgang Feneberg, einem deutschen Jesuiten, gegründeten und geleiteten Bibelschule in Nazareth. Sie dauerte drei Monate, von Mitte März bis Mitte Juni. Die Umstellung von einer reinen Männergesellschaft, die ein Priesterseminar (bisher) nun einmal ist, auf eine gemischte Gruppe von Frauen und Männern war das Eine. Statt »Rundumversorgung« hieß es jetzt, sich beim Kochen nützlich zu machen und seine Wäsche selber zu waschen. Das Zimmer teilte ich mit drei anderen Bibelschülern.

Das Land faszinierte mich, auch wenn damals politisch alles unter dem Eindruck des Libanon-Feldzugs der israelischen Armee stand, als dessen Folge Israel den südlichen Libanon bis 1985 besetzt hielt. Als ich mich in ein Mädchen verliebte und meinte, vor der Alternative Ehe oder Ordensleben zu stehen, ging ich wiederholt ins Klarissenkloster in Nazareth. In der Stille hätte ich gern, wie Don Camillo, die Stimme Jesu gehört, was ich tun solle. Eindeutig und unverkennbar. Die »große Erleuchtung« hatte ich dabei nicht. Der Entscheidungsprozess zog sich über ein Jahr dahin.

Im Gebiet um den See Genezareth in Nordgaliläa, während einer Woche im Sinai, in der Karwoche in Jerusalem und bei Exerzitien in Emmaus am Ende der Bibelschule lernte ich, das Heilige Land »mit allen Sinnen zu schmecken«. Ich durfte einmal Wolfgang Feneberg bei einem Besuch bei dem jüdischen Religionswissenschaftler David Flusser († 2000) begleiten, der sich intensiv mit Jesus und Paulus beschäftigte. Ich lernte den charismatischen Amateur-Archäologen Bargil Pixner († 2002) kennen. Wir begegneten in Haifa dem Karmeliten Daniel Rufeisen († 1998), dessen Eltern in Auschwitz-Birkenau umgebracht wurden und der den Krieg selber, bereits zum Tode verurteilt, in einem Versteck in einem Nonnenkloster überlebte und sich in der Folge taufen ließ.

Die Heilige Schrift wurde mir durch diese drei Monate neu erschlossen. Sie wurde lebendig – und damit auch die Person Jesu. Mit denselben Augen wie Jesus über den See zu schauen, die Orte und Plätze zu sehen, die er gesehen hatte – das berührte mich ungemein. Wer die Orte Jesu mit eigenen Augen sieht, wer sie vielleicht sogar selbst erwandern kann – bekommt einen anderen, einen differenzierten Blick, liest die Evangelien anders, glaubt auch anders. Bargil Pixner sprach im Anschluss an den Kirchenvater Hieronymus († 420) vom »fünften Evangelium«: Landschaft und Zeitgeschichte des Heiligen Landes werden zum Schlüssel für ein tieferes Verständnis der Evangelien. Mit einem populären Satz Pixners machen heute Reisebüros Werbung, die Pilgerwanderungen anbieten: »Fünf Evangelien schildern das Leben Jesu: vier findest du in den Büchern – eines in der Landschaft. Liest du das fünfte, eröffnet sich dir die Welt der vier.« Für mich bewahrheitete sich diese Weisheit – damals, 1984, genauso wie später, 2019.

Mit Jesus zusammen verborgen in Gott

Auf dem Weg zur Priesterweihe machen Jesuiten während ihrer Ausbildung einen sogenannten Priestermonat, während dessen sie, meistens am Beginn ihres Theologiestudiums, wenn sie bereits fünf bis acht Ordensjahre hinter sich gebracht haben, über das Priestersein in der Gesellschaft Jesu nachdenken. Auch psychologische Fragen werden dabei thematisiert. Ich absolvierte den nach dem früheren Ordensgeneral Pedro Arrupe († 1991)auch »Arrupe-Monat« genannten Kurs im August 1990 in einem ordenseigenen Exerzitienhaus in Hochelten am Niederrhein. Es waren vier intensive Wochen unter Anleitung des ebenso erfahrenen wie herzensguten Jesuiten Piet van Breemen (* 1927). Viel Biografie-Arbeit gab es, am Ende standen Exerzitien. Dabei geriet ich in eine schwere Krise. Mein bisheriger Ordensweg erschien mir plötzlich sinnlos. Massive Zweifel kamen auf. Ich wollte die Exerzitien abbrechen, bis ich mich darauf besann, in Krisenzeiten keine schwerwiegenden Entscheidungen zu fällen. In meiner Not griff ich zur Bibel, setzte mich in die Krypta der romanischen Kirche, und fand (eher unerwartet) schließlich Trost – in den Paulusbriefen, besonders im Kolosserbrief. Bei dem Wort »Euer Leben ist mit Christus zusammen verborgen in Gott« wurde ich auf einmal ganz ruhig.

Der Gedanke hat mich nie mehr losgelassen: »mit Christus zusammen«. Als ich am 24. April 1993 in Wien zum Priester geweiht wurde, wählte ich ihn als meinen Primizspruch. Was ist das Tröstliche daran? Auch Jesus stand vor Gott: mit bohrenden Fragen vielleicht, mit Zweifeln, mit quälenden Ungewissheiten und Unsicherheiten. Damals, in einer Zeit großer Verlassenheit, spürte ich: Ich kann mich neben Jesus stellen, dazustellen – und zusammen mit ihm darf ich mich in Gott verborgen oder auch geborgen fühlen, wie man die griechische Verbform kékryptai auch übersetzen kann. Der Gedanke hat nie aufgehört, mich zu beruhigen, wenn ich mich verlassen oder nicht verstanden fühlte.

Jerusalem – 35 Jahre später

35 Jahre nach der Bibelschule kam ich wieder für drei Monate nach Israel. Inzwischen war ich 57 Jahre alt, seit 34 Jahren Jesuit und hatte im Jahr zuvor den 25. Jahrestag meiner Priesterweihe begangen. Aber aus dem 19. Dezember 2017 wurde der 1. März 2019.

Ursprünglich war alles ganz anders geplant: Vorbesprochen war mit dem Provinzial, dass ich nach meinem Ausscheiden aus der Redaktion der »Stimmen der Zeit«ab Weihnachten 2017 zwei Monate in Israel verbringen, danach – unterbrochen durch einen Monat in München, um mein Papstbuch zu präsentieren, das im April 2018 erscheinen sollte – zwei weitere Monate an einer unserer Jesuitenuniversitäten an der Westküste der USA studieren sollte. Am 25. September 2017 erhielt ich die Diagnose Krebs. Damit wurden alle Pläne Makulatur. Stattdessen Chemo- und Strahlentherapie, dann drei Operationen, für kurze Zeit wieder Chemotherapie, die aber im Mai 2018 wegen der guten Blutwerte abgebrochen wurde, womit ich mir weitere 700 Tabletten ersparte. Im Sommer 2018 eröffnete mit der neue Provinzial, meine Sabbatzeit sei krankheitsbedingt nur aufgeschoben, nicht aufgehoben gewesen. Das rechnete ich ihm hoch an. Denn ein Vergnügen waren die letzten zwölf Monate nicht gerade gewesen5.

Vom 1. März bis 31. Mai 2019 war ich schließlich Gast des Päpstlichen Bibelinstituts in Jerusalem, der Dependance des »PBI« in Rom. Es liegt in unmittelbarer Nachbarschaft des legendären King David Hotels. 2009, während einer kurzen Reise nach Israel, hatte ich dort den Jesuitenkardinal Carlo Maria Martini, den emeritierten Erzbischof von Mailand, getroffen und ein Interview mit ihm für eine österreichische Wochenzeitung gemacht. Ich kam als rekonvaleszierender Krebspatient nach Israel, mit einer Opium-Tinktur im Gepäck, die ich bei der Einreise in Tel Aviv und später bei einem Kurztrip nach Jordanien sofort deklarierte, um nicht von schnüffelnden Wachhunden in eine peinliche Situation gebracht zu werden und in Erklärungsnot zu geraten. Auf meiner Website richtete ich einen eigenen »Jerusalem-Blog« ein, in dem ich regelmäßig meine Eindrücke festhielt, 19 an der Zahl, und auch Fotos postete.

Zum einen hatte ich eine Reihe von Déjà-vu-Erlebnissen in diesen drei Monaten. Zum anderen »sah« ich jetzt vieles mit den Augen eines Menschen, der die Hälfte seiner Lebenszeit längst überschritten hatte. War ich, auch religiös gesehen, nüchterner geworden? Weniger begeisterungsfähig? Ich spürte: Meine Suche nach Jesus ist längst noch nicht zu Ende. Ich war jetzt Mitglied eines Ordens, der sich »Gesellschaft Jesu« nennt. Ich hatte mich 1987 durch Gelübde an den Orden gebunden, am 2. Februar 2006 endgültig und für immer (und der Orden an mich). Aber auch als Jesuit war mir die Erfahrung nicht erspart geblieben, dass mir Jesus zeitweise fremd, sogar unbekannt oder fern, abwesend vorkam. Ganz neu begann ich, an den verschiedenen Orten, die ich aufsuchte, Jesus anders »zu lesen«, zu entdecken – und ihm zu begegnen. Es war eine einzigartige, bereichernde Zeit, nicht nur, weil ich dankbar war, dass ich meinen Krebs überlebt hatte. Jesus begegnen: Es bleibt ein (Übungs-)Weg. Und ein Abenteuer: »Man ist immer Christ, um es zu werden.«6

2

Der sprechende Gekreuzigte

Kinder und Jugendliche lassen sich (noch) begeistern, und sie vergessen die Zeit, wenn sie etwas in ihren Bann gezogen hat. So war es auch bei mir. Eine Film-Melodie hat sich in meinem Kopf festgesetzt wie ein Evergreen, obwohl es über fünfzig Jahre her ist; ich kann sie jederzeit aus dem Stegreif nachsummen: Zu meinen frühesten Kindheitserinnerungen gehören die Don Camillo-Filme von Julien Duvivier mit der Musik von Alessandro Cicognini. Don Camillo Tarocci, der schlitzohrige, mit dem Kruzifix sprechende Pfarrer von Boscaccio, einem Dorf in der Provinz Reggio nell’Emilia in der Po-Ebene (das in Wirklichkeit Brescello heißt), hatte es mir angetan. Und es war mein heißer Kinderwunsch, dass Jesus auch mit mir reden würde! Wahrscheinlich war damals mein unbewusster Nebengedanke: Das könnte meine Klassenkameraden beeindrucken! Wenn ich schon nicht beim Sport groß punkten konnte. Übers Wasser gehen oder ein Wunder wirken – das hätte mir auch »getaugt«. Kleine-Jungen-Fantasien!

»Il crocifisso parlante«: Don Camillo und Peppone

Die Schwarz-Weiß-Filme sind heute vielleicht keine Gassenfeger mehr, sie haben aber nichts von ihrem Reiz eingebüßt, obwohl sie keineswegs eine »heile Welt« vorgaukeln. Nachdem seinerzeit in den USA über eine halbe Million Bücher Käufer fanden, wurde selbst eine Hollywood-Verfilmung ins Auge gefasst.

Angefangen hatte es mit Kurzgeschichten. Giovannino Oliviero Giuseppe Guareschi begann als Werbezeichner und Karikaturist, später wurde er Journalist und Schriftsteller. Von 1928 an arbeitete er (zunächst als Korrekturleser, dann als Reporter) beim Corriere Emiliano in Parma. 1936 wurde er Herausgeber des zweimal pro Monat erscheinenden Satiremagazins Bertoldo mit Redaktionssitz in Mailand. Es setzte dem faschistischen Regime heftig zu. 1943 wurde die Zeitschrift verboten und in der Folge eingestellt. Nach einer regimekritischen Äußerung im Oktober 1942 als Reserveoffizier zur Armee eingezogen, war Guareschi von September 1943 an in deutschen Kriegsgefangenenlagern interniert, unter anderem in Tschenstochau im besetzten Polen. Seine Erlebnisse in verschiedenen Lagern hat er in einem Tagebuch festgehalten, das 1946 erschien: »Diario clandestino 1943−1945«.

Don Camillo hat auch eine historische Vorlage: den Pfarrer Camillo Valota († 1998). Er rettete während des Zweiten Weltkrieges Juden. Faschisten erwischten ihn dabei, als er Juden über die Schweizer Grenze führte und steckten ihn ins Gefängnis: in Mailand, Fossoli und Bozen (Bolzano), von wo aus er im August 1944 ins österreichische Konzentrationslager Mauthausen, von dort nach Gusen und schließlich nach Dachau kam. In einem der Lager lernte er Giovannino Guareschi kennen, der seine Charakterzüge später in der literarischen Figur des Don Camillo verewigen sollte.

Nach dem Krieg gründete Guareschi die (monarchistisch ausgerichtete) satirische Wochenzeitschrift Candido, die er bis 1957 leitete. Für manche ein »Witzblatt« – in Spitzenzeiten erreichte diese Zeitschrift jedoch eine Auflage von 350.000 Exemplaren. Dort jedenfalls erschienen zu Weihnachten 1946 die ersten Kurzgeschichten über Don Camillo. Sie wurden derart populär, dass der Verleger Angelo Rizzoli auf die Idee kam, daraus eine Serie zu machen. Ab 1948 wurden die Teile als Bücher veröffentlicht. 1952 kam dann die erste Kinofassung: Der französische Schauspieler Fernandel – der Künstlername steht für Fernand Joseph Désiré Contandin († 1971) – verkörperte darin Don Camillo, Peppone wurde von dem italienischen Schauspieler Gino Cervi († 1974) dargestellt.

Der Plot ist bekannt: Don Camillo, der sich ständig mit dem nicht minder schlagfertigen Bürgermeister und Mechaniker Giuseppe Bottazzi anlegt. Beide kennen sich aus der Partisanenzeit. Das hat sie zusammengeschweißt. Aber aus »politischen Gründen« darf nicht sein, was ist: dass sich die beiden verstehen und letztlich befreundet sind.

So zersplittert die italienische Parteienlandschaft heute ist – damals, in den 1950er-Jahren war Italien mehr oder weniger in zwei große Blöcke geteilt: in die Democrazia Cristiana (DC), die bis 1993 fast alle Ministerpräsidenten stellte, 1994 aufgelöst wurde und im Partito Popolare Italiano aufgegangen ist; und in den Partito communistad’Italia (KPI), der sich 1921 von der Sozialistischen Partei (PSI) abgespaltet hatte. Wer damals KPI wählte, war automatisch exkommuniziert. Wie auch der Schriftsteller Guareschi. Es genügte damals – heute kaum nachvollziehbar –, dass ein katholischer Priester und ein kommunistischer Bürgermeister miteinander »können«! Guareschis Erzählungen waren ein einziger Appell an die politischen Lager, nach der Überwindung des Mussolini-Faschismus den Wiederaufbau gemeinsam zu gestalten und sich nicht gegenseitig aufzuhebeln.

Und es ging dabei längst nicht um rührselige Propaganda. Das sieht man an einem Kunstgriff von Guareschi: Das Kruzifix in der einfachen, eher schmucklosen Dorfkirche spielt eine herausragende Rolle. Wann immer Don Camillo seinen Kontrahenten Peppone austrickst, wann immer die beiden aneinander geraten, wann immer Don Camillo wieder etwas ausheckt, wann immer ihm sein Temperament entgleitet – ist er taub, wie besessen, und hört auf keinen mehr. Nur auf einen vielleicht: Jesus, der mit ihm spricht. Und ihn nötigenfalls kritisiert, zurechtweist, Lösungswege aufzeigt. Don Camillo und der Gekreuzigte reden regelmäßig miteinander. Manchmal schleicht sich Don Camillo durch die Kirche, aber er wird, bevor er die Sakristei erreicht, von dem Mann am Kreuz angesprochen und zur Rede gestellt. Kann Don Camillo mit seinen Aktionen wieder einmal gegen »die rote Gefahr« punkten, holt ihn der sprechende Jesus »auf den Boden der Nächstenliebe« zurück. Manchmal liest er Jesus etwas aus der Zeitung vor. Manchmal fragt er Jesus um Rat. Jesus ist für Don Camillo ein zuverlässiger Freund. Die Vertrautheit, die hier sichtbar wird, bewegt. Wann immer Don Camillo sich allein fühlt: Jesus ist da. Er spricht. Und selbst wenn er schweigt, führt das zu einem Gespräch, das Don Camillo dann erzwingen will.

Es gab Genossen, denen die Kungelei des kommunistischen Volkstribunen und Kraftprotzes Peppone mit einem Priester in höchstem Maße verdächtig vorkam. Genauso wie es Priester gab, die sich über Don Camillo empörten. Ein sprechender Christus: Das grenzte für manche an Blasphemie. In den Augen von Guareschi war es aber weniger Christus, der da sprach, sondern die Stimme seines eigenen Gewissens.

Don Camillo bzw. sein Erfinder Guareschi inspirieren – bis heute. Ein prominentes Beispiel: Der Pallottinerpater und Psychotherapeut Jörg Müller hat 1997 das kleine Bändchen »Don Camillo spricht mit Jesus« veröffentlicht, das mittlerweile sieben Auflagen erlebt hat. Gespräche, die Müller regelmäßig in Gottesdiensten vorführt und die zahlreiche Nachahmer fanden, thematisieren Fragen, Anliegen und Sorgen aus dem Alltagsleben von Menschen – und stießen offenbar auf große Resonanz. Im Vorwort zitiert Müller eine 80-jährige Frau: »Hätten wir früher ein so positives Gottesbild vermittelt bekommen, wäre mein Leben glücklicher und angstfreier verlaufen.«7

Als Kind faszinierte mich der sprechende Gekreuzigte in den Don Camillo-Filmen über alle Maßen. Und sie tun es immer noch, nicht nur, weil sie das Prädikat »Klassiker« verdienen.

Ignatius empfiehlt – das Gespräch mit dem Gekreuzigten

Und dann staunte ich als Novize des Jesuitenordens, 1985/87: Ignatius von Loyola († 1556) empfiehlt in den Geistlichen Übungen, den Exerzitien, das Gespräch mit dem Gekreuzigten! Er gibt die Anweisung: »Christus Unserem Herrn sich gegenwärtig und am Kreuz hängend vorstellen und ein Gespräch halten: wie Er denn als Schöpfer dazu kam, Sich zum Menschen zu machen (…) und so für meine Sünden zu sterben. Dann den Blick auf mich selber richten und betrachten, was ich für Christus getan habe, was ich für Christus tue, was ich für Christus tun soll (…). Das Gespräch wird mit richtigen Worten gehalten, so wie ein Freund mit seinem Freunde spricht (…)«(EB 53).

Mit richtigen Worten! Also nicht gespielt, gemimt, simuliert, eingebildet. Es geht um einen realen Vorgang: Mit dem Gekreuzigten reden! Wir tun es oft spontan, so oder so – im »Herrgottswinkel« der Stube, in einer Gebetsecke, in einer Kirche, an anderen Orten oder unterwegs: unter einem Wegkreuz, auf Berggipfeln, wo uns ein Kreuz erwartet: Mit dem Mann am Kreuz reden.

Lange haben sich Christen genau das nicht getraut. Sie haben es geradezu vermieden. In den ersten nachchristlichen Jahrhunderten wird nur der auferstandene Christus dargestellt. Der Gekreuzigte wurde von Christenverfolgern als Gestalt mit Eselskopf denunziert, eine Spottgestalt. Sowas zeigt man nicht her! Ein Gekreuzigter – das ist peinlich: Alles andere als eine Siegergestalt, auf die man stolz ist, mit der man angeben kann. Für viele hängt da ein Loser! Jemand, für den man sich schämen muss. Und doch heißt es in der Liturgie: »Im Kreuz ist Heil. Im Kreuz ist Leben.«

Unters Kreuz kann ich fliehen. Mit dem Mann am Kreuz kann ich sprechen. Mich ihm anvertrauen: meinen Schmerz, meine Fragen, meine Wut, meine Tränen, meine Enttäuschung, meine Erschöpfung, meine Aggression, meine Verzweiflung, meine Sprachlosigkeit. Das Kreuz, der Gekreuzigte, gehört zu unserem Leben als Christen.

Ein Kruzifix-Streit kann eine Verfassungskrise auslösen, wie in Deutschland im Jahr 1995, als das Bundesverfassungsgericht ein Urteil sprach. 2009 beschäftigte sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit der Thematik. 2018 dekretierte der bayerische Ministerpräsident, in den Foyers aller Landesbehörden habe ein Kreuz zu hängen. 2020 gab es einen Aufschrei, als in Berlin das nachgebaute Preußen-Stadtschloss mit einem Goldkreuz »gekrönt« wurde. Das Kreuz – es ärgert und provoziert nach wie vor. Das Kreuz kann zum Modeschmuck werden. Mit dem Kreuz wurde und wird Missbrauch getrieben. Im Namen des Mannes am Kreuz wurden Kreuzzüge veranstaltet. Und Kreuzwege werden heute weitergeschrieben.

Unters Kreuz kommen, einfach dazustehen: wie Maria oder Johannes. Da sein. Nähe suchen, damit vielleicht eine heilende und heilsame Nähe daraus wird. Mit dem Mann am Kreuz reden! Wer es versucht, kann möglicherweise überrascht werden, ja ein Wunder erleben. Das ist meine Erfahrung – und meine Überzeugung. Erzwingen, andozieren oder anbefehlen lässt sich das nicht. Es geht dabei auch nicht um Überredungskunst. Oder um Indoktrination. Aber dafür werben – das ist christliches Zeugnis. Und längst nicht nur Sache geweihter Amtsträger! Jeder Christ schreibt aufgrund seiner Taufe das Leben Jesu weiter und trägt so zur Glaubwürdigkeit oder Unglaubwürdigkeit der Botschaft des Mannes am Kreuz bei.

Papst Franziskus hat am 24. Oktober 2016, als die 36. Generalkongregation der Gesellschaft Jesu sich anschickte, einen neuen Generaloberen zu wählen, seine Mitbrüder in der Aula der Generalskurie besucht und dabei eine Ansprache gehalten: eine klassische Jesuitenpredigt mit drei Punkten. Er ging dabei natürlich, den französischen Jesuiten und Querkopf Michel de Certeau († 1986) zitierend, den er sehr schätzt, auf die Exerzitien ein, die jeden Jesuiten prägen. Er sagte: »Immer kann man einen weiteren Schritt machen, wenn man sich vom gekreuzigten Herrn innerlich noch stärker bewegen lässt, von ihm selbst und von seiner Gegenwart in so vielen unserer leidenden Brüder – in der großen Mehrheit der Menschheit!«8 Mich vom gekreuzigten Jesus innerlich bewegen, anrühren, anfragen lassen – dann passiert etwas!

Im Jahr 2015 waren in der Münchener Jesuitenkirche Sankt Michael in der Innenstadt, zwischen Marienplatz und Stachus, der Corpus des Gekreuzigten auf dem Bronzekreuz des flämischen Bronzegießers Jean de Boulogne (Giambologna), einem Michelangelo-Schüler, und die von seinem deutschen Meisterschüler Hans Reichle gefertigte, kniende Maria Magdalena, die sehnsüchtig und schmerzgezeichnet zum Gekreuzigten aufblickt, für einige Monate nicht zu sehen. Beide – sehr bedeutsamen – Skulpturen waren ausgeliehen: in die Ausstellung »Bella figura«des Bayerischen Nationalmuseums in der Münchner Prinzregentenstraße.

Das leere Kreuz wurde für mich damals zu einem Sinnbild für das Schweigen, das auch zum Leben gehören kann, auch zum geistlichen Leben: Wir beten und bitten, wir flehen, wir klagen, wir schreien – und bekommen keine Antwort. Der Gekreuzigte spricht nicht. Scheinbar. Meine Erfahrung ist aber auch die: Es lohnt, sich wieder und wieder vor das Kreuz und unter das Kreuz zu stellen. Diese Nähe kann heilsame Nähe werden. Mit dem Gekreuzigten reden wie mit einem Freund und umgekehrt, vielleicht noch viel wichtiger: mich vom Gekreuzigten ansprechen lassen – darauf kommt es an! Mich vom Gekreuzigten ergreifen und verwandeln lassen, um eventuell diese Erfahrung zu machen: aufstehen – zu einem Leben als Christ, zu einem neuen Menschen, zu meinem Heil und zum Heil einer krisengebeutelten Welt. Das ist eine Erfahrung von Auferstehung!

Papst Franziskus in Assisi: Mich vom gekreuzigten Jesus anschauen lassen

Am 4. Oktober 2013, wenige Monate nach seiner Wahl zum Bischof von Rom, hat Papst Franziskus Assisi besucht. Seither ist er wiederholt dorthin gereist: am 4. August 2016 zu einem Abstecher von nicht einmal drei Stunden, um in San Damiano und am Grab des Heiligen in der Krypta unter der Basilika San Francesco zu beten; am 20. September desselben Jahres zu dem von der Gemeinschaft Sant’Egidio organisierten Weltgebetstreffen für den Frieden; oder, zuletzt, um dort am 3. Oktober 2020 seine dritte Enzyklika »Fratelli tutti« (»Über Geschwisterlichkeit und soziale Freundschaft«) zu unterzeichnen, die tags darauf veröffentlicht wurde. Die Reisen in die Vereinigten Arabischen Emirate Anfang Februar und nach Marokko Ende März 2019 sollten an die Begegnung von Franz von Assisi mit dem Sultan Al Kamil im Jahr 1219 in Palästina erinnern und die über acht Jahrhunderte dauernde Präsenz von Franziskanern unter Muslimen würdigen; neuerdings wurden, anlässlich des Erscheinens der Enzyklika, Zweifel an der Historizität dieser Begegnung geäußert. »Fratelli tutti« schreibt nicht nur »Laudato si’« fort, sondern auch das »Dokument über die Brüderlichkeit aller Menschen für ein friedliches Zusammenleben in der Welt«, das Franziskus am 4. Februar 2019 zusammen mit dem ägyptischen (sunnitischen) Großimam Ahmad Al-Tayyeb in Abu Dhabi unterzeichnet hat: viel beachtet, innerkirchlich umstritten und höchst kontrovers gewertet. Fünf Mal erwähnt Franziskus in seinem Lehrschreiben Ahmad Al-Tayyeb, so wie er am Beginn an die Begegnung zwischen Franz von Assisi und dem Sultan erinnert (vgl. FT 3).

Noch nie zuvor hatte sich ein Papst nach dem italienischen Nationalheiligen genannt9, der bis heute weltweit eine ungebrochene Ausstrahlung besitzt: transkonfessionell, transreligiös und transkulturell. Drei Tage nach seiner Wahl, bei der ersten Audienz für Medienvertreter, kam Franziskus auf das Konklave zu sprechen. Er erwähnte dabei eigens Kardinal Claudio Hummes, einen Franziskaner, und erklärte seine Namenswahl so: »Manche wussten nicht, warum der Bischof von Rom sich Franziskus nennen wollte. Einige dachten an Franz Xaver, an Franz von Sales und auch an Franz von Assisi. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Bei der Wahl saß neben mir der emeritierte Erzbischof von São Paolo und frühere Präfekt der Kongregation für den Klerus, Kardinal Claudio Hummes – ein großer Freund, ein großer Freund! Als die Sache sich etwas zuspitzte, hat er mich bestärkt. Und als die Stimmen zwei Drittel erreichten, erscholl der übliche Applaus, da der Papst gewählt war. Und er umarmte, küsste mich und sagte mir: ›Vergiss die Armen nicht!‹ Und da setzte sich dieses Wort in mir fest: die Armen, die Armen. Dann sofort habe ich in Bezug auf die Armen an Franz von Assisi gedacht. (…) So ist mir der Name ins Herz gedrungen: Franz von Assisi. Er ist für mich der Mann der Armut, der Mann des Friedens, der Mann, der die Schöpfung liebt und bewahrt. (…) Ach, wie möchte ich eine arme Kirche für die Armen!«10

Die Namenswahl – keineswegs das einzige Novum, an das sich die Kirche seit dem 13. März 2013 beim Papst gewöhnen musste – elektrisierte. Und es hat sich bewahrheitet: Nomen est omen! Dieser Papst-Name steht für ein Programm, das sich freilich nicht nur – wie manche ebenso unaufhörlich wie hartnäckig glauben machen wollen – in symbolischen Gesten erschöpft, etwa der Weigerung, in den Apostolischen Palast im Vatikan einzuziehen und stattdessen im Gästehaus Santa Marta zu wohnen oder in der Wahl einfacherer Automobile auf Reisen anstelle von Luxuslimousinen. Von einem österreichischen Journalisten »Ignatius von Assisi« genannt, zeigte Franziskus mit seinen beiden Sozialenzykliken oder mit der Amazonien-Synode, wie wichtig ihm Umweltthemen sind, wie sehr er um die Zukunft des Planeten Erde besorgt ist – lange bevor Greta Thunberg mit ihrer Bewegung »Fridays for Future« auf den Plan trat.

Zwei Tage nach dieser Begegnung mit Journalisten präzisierte Franziskus am 22. März 2013 in einer Audienz für das am Heiligen Stuhl akkreditierte Diplomatische Korps seine Namenswahl: »Wie Sie wissen, gibt es mehrere Gründe, warum ich bei der Wahl meines Namens an Franziskus von Assisi gedacht habe – eine Persönlichkeit, die über die Grenzen Italiens und Europas hinaus und auch bei denen, die nicht den katholischen Glauben bekennen, wohlbekannt ist. Einer der ersten Gründe ist die Liebe, die Franziskus zu den Armen hatte. Wie viele Arme gibt es noch in der Welt! Und welchen Leiden sind diese Menschen ausgesetzt! Nach dem Beispiel des heiligen Franziskus von Assisi hat die Kirche immer versucht, sich in jedem Winkel der Erde um die Notleidenden zu kümmern, sie zu behüten, und ich denke, dass Sie in vielen Ihrer Länder das großherzige Wirken jener Christen feststellen können, die sich engagieren, um den Kranken, den Waisen, den Obdachlosen und allen Ausgegrenzten zu helfen, und die so daran arbeiten, menschlichere und gerechtere Gesellschaften aufzubauen.«11

Wer auf die neun Jahre dieses Pontifikats zurückschaut, wird unschwer erkennen, dass Franziskus im Großen wie im Kleinen – und wenn es Begegnungen mit Obdachlosen auf dem Petersplatz sind, überraschende Kurzbesuche bei Alten oder in Gefängnissen – an dieser Vision von Kirche arbeitet. Er träumt von einer mehr am Evangelium orientierten, nicht um sich selbst kreisenden, sich nicht selbst beweihräuchernden Kirche, die für die Menschen und ihre konkreten Alltagssorgen da ist.

In Assisi präsentierte sich Papst Franziskus am 4. Oktober 2013 bei seinem Pastoralbesuch als »Pilger«. In seiner Predigt auf der Piazza di S. Francesco stellte er die rhetorische Frage, was der umbrische Poverello uns heute zu sagen habe. Und er antwortete: »Christsein ist eine lebendige Beziehung zur Person Jesu, ist ein Sich-Bekleiden mit ihm, ein Ihm-ähnlich-Werden.«

Und wie kommt diese Beziehung zur Person Jesu zustande? »Wo«, fragt der Papst, »nimmt der Weg des heiligen Franziskus zu Christus seinen Anfang?« Seine Antwort: »Beim Blick des gekreuzigten Jesus. Sich von ihm anschauen lassen in dem Moment, in dem er sein Leben für uns hingibt und uns zu sich zieht. Franziskus hat diese Erfahrung in besonderer Weise in der kleinen Kirche von San Damiano gemacht, als er vor dem Kruzifix betete, das auch ich heute noch verehren werde. Auf diesem Kreuz erscheint Jesus nicht tot, sondern lebend! Das Blut fließt aus den Wunden der Hände, der Füße und der Seite herab, doch dieses Blut drückt Leben aus. Jesus hat die Augen nicht geschlossen, sondern geöffnet, weit offen: ein Blick, der zum Herzen spricht. (…) Wer sich vom gekreuzigten Jesus anschauen lässt, wird gleichsam neu erschaffen, wird eine ›neue Schöpfung‹. Das ist der Ausgangspunkt von allem: Es ist die Erfahrung der verwandelnden Gnade, unverdient geliebt zu sein, obwohl man Sünder ist.«12

San Damiano: Die Ikone mit offenen Augen

Das Tafelkreuz von San Damiano (2,10 Meter hoch und 1,30 Meter breit) ist vermutlich weltweit die bekannteste Ikone und in allen Kulturen verbreitet. Erst seit etwas mehr als fünfzig Jahren ist es öffentlich zugänglich. Seit 1260 hing es im streng abgeschirmten Klausurbereich der Klarissen, nach einer Renovierung im Jahr 1953 wurde es erstmals wieder öffentlich ausgestellt. Seit 1958 ist das romanische Tafelkreuz, dessen Bildsprache byzantinisch geprägt ist, in der Kreuz- bzw. Sakramentskapelle der Basilika Santa Chiara ausgestellt, die noch zur vormaligen Kirche San Giorgio gehörte, in der Papst Gregor IX. Franz von Assisi im Jahr 1228 heiliggesprochen hat.

Die Kreuzikone wurde zu seinem zentralen Ort der Betrachtung. Und die Ausrichtung auf das Kreuz bewirkte etwas, etwas Unerwartetes und Ungeplantes: »Das Damianokreuz löst 1206–07 eine eigentliche spirituelle Revolution in Franziskus aus, deren Folgen sich lebenslang zeigen.«13 Man muss das Kreuz auf sich wirken lassen: »Um zu verstehen, warum und wie Ikonen auf Menschen wie Franziskus sprechen, müssen wir uns die originale Lage der Ikone und ihre sakrale Qualität vor Augen halten. Ikonen sind keine Poster, keine Dias und keine PowerPoint-Präsentationen. Sie sprechen nicht, wenn sie hell ausgeleuchtet werden oder zum Wandschmuck verkommen.«14 Seit Jahrhunderten kommen Menschen vor dieses Kreuz, das »ein Bilderbuch«15 ist. Vermutlich gibt es Millionen von Abbildungen, Kopien und Imitationen davon.

Wie Jahrhunderte später und so anschaulich bei Don Camillo geschildert, »musste« auch Franz von Assisi »auf seinem langen Weg zu sich selbst einmal auf das sprechende Kruzifix treffen.«16 Vielleicht sind wir heutzutage auf spektakuläre Ereignisse fixiert, religiöse Sondererlebnisse: Doch was der 1181 oder 1182 geborene Kaufmannssohn Giovanni di Pietro di Bernardone erlebt hat, der die gesicherte Existenz eines privilegierten Städters aufgab, ist prinzipiell jedem Menschen möglich. Das stille Dasein vor dem Gekreuzigten kann in ein Gespräch münden. Es verändert. Es verwandelt.

Hagiografisch bedeutend ist: »Der Crucifixus von S. Damiano ist der erste sprechende Crucifixus der christlichen Religionsgeschichte. Aus den Jahrhunderten davor sind zwar einige Ereignisse ähnlichen Charakters überliefert, doch handelt es sich dabei zumeist um reine Visionen.«17 Eine ganze Reihe von Beispielen sind bekannt. Aber: »Zu Franziskus spricht zum ersten Mal das Bild selbst. Von da an begegnen wir dann, im engeren und weiteren Bereich franziskanisch geprägter Frömmigkeit, noch mehreren sprechenden Crucifixi.«18 So ein Gespräch kann Geschichte schreiben. Ordensgeschichte – und Weltgeschichte. Ob nun hagiografisch überhöht oder nicht, Tatsache ist: Franz von Assisi wurde 1207 von seinem Vater Pietro auf dem Domplatz öffentlich enterbt. Er begann, Kirchen und Kapellen zu restaurieren. Und er änderte sein Leben radikal. Bis heute lassen sich Männer wie Frauen auf seinen Weg der Nachfolge ein – und haben vor allem die Armen im Blick.

Corona und das Kreuz von Don Camillo

Im März 2020, als das Corona-Virus in der Lombardei besonders wütete und Bilder von Armeefahrzeugen um die Welt gingen, die in Bergamo massenweise Särge mit Leichen abtransportierten, hat der Pfarrer von Brescello, Don Evandro Gherardi, das Kreuz, mit dem Don Camillo im Film spricht, vor das Portal seiner Kirche gestellt. Er verband damit die Bitte, dass Jesus der in Oberitalien wild grassierenden Pandemie Einhalt gebiete.

Mich vom gekreuzigten Jesus anschauen – und ansprechen lassen: Das ist die Einladung auch heute! Franz von Assisi wie Ignatius von Loyola haben im 13. und im 16. Jahrhundert ihre Erfahrungen vor dem Kreuz gemacht. Sieht man denen, die heute – im 21. Jahrhundert und unter ganz anderen kirchlichen und theologischen Voraussetzungen – Kirche leben und gestalten, an, dass sie mit dem Gekreuzigten zu tun haben? Dass sie ihre Erfahrungen mit dem Mann am Kreuz gemacht haben? Dass sie mit ihm reden? Zu ihm beten? Erzählt ihr Leben davon? Spricht ihr Verhalten davon? Wirbt ihr Tun dafür?

Das Pestkreuz von San Marcello und Papst Franziskus »in tempo di epidemia«

Die Bilder vom 27. März 2020 gingen um die Welt, und sie prägten sich ein. Denn die Andacht war grandios inszeniert. Allein stieg Papst Franziskus die flachen Steinstufen zum Petersdom hoch. Auf den letzten Metern, um an seinen Platz unter dem Baldachin zu gelangen, benötigte er die Hilfe seines Zeremoniars. Hinter ihm, vor der kolossalen Fassade des Petersdoms: eine Marien-Ikone und ein mittelalterliches, als wundertätig verehrtes Pestkreuz aus dem 14. Jahrhundert, das seit dem frühen 19. Jahrhundert unweit der Piazza Venezia in der römischen Kirche San Marcello al Corso, einer römischen Titelkirche und heute Klosterkirche der Serviten, hängt. In Erinnerung an die Pest von 1522 wurde es jahrhundertelang am Gründonnerstag zum Petersdom getragen. Einige Tage vorher war Franziskus in einer privaten Fußwallfahrt nach San Marcello gepilgert – durch die leergefegten Straßen Roms.

Allmählich ging der Nieselregen in strömenden Regen über, als Franziskus in der Abenddämmerung vor dem menschenleeren Petersplatz um ein Ende der Pandemie betete. Fast eine Stunde dauerte die minimalistisch angelegte Segensandacht, bis er mit der Monstranz vor die Fassade des Petersdomes trat und »die Stadt und den Erdkreis« (»urbi et orbi«) segnete. Die Botschaft dieses Segens, den es traditionellerweise nur an Weihnachten und Ostern gibt, lautet: Vergesst nicht, einander Gutes zuzusprechen, damit Corona und Tod nicht das letzte Wort haben! »Der Segen«, war tags darauf in einem Kommentar zu lesen, »ersetzt nicht das Händewaschen und die nötige Distanz zwischen den Menschen, wie mancher religiöse Fundi denken mag, im Glauben, das Virus lasse sich niederbeten. Er ist weder Medizin noch Impfstoff (…). Er verhindert nichts, er löst nichts, klärt nichts. Er hat keine eingebaute Wundergarantie.«19

Erinnern und trösten wollte der Papst damit. Sein Segen konnte nicht vor dem Virus der Pandemie bewahren. Aber vor dem Virus der Trostlosigkeit, der Verzweiflung und der Verlassenheit. Damit das Unheil nicht das letzte Wort haben wird. Eine theologische Analyse endete mit der Bemerkung: »Aber religiöse Symbole und Zeichenhandlungen funktionieren nicht als Simplifizierung der Welt. Sie wirken, wenn sie eine störanfällige Welt gerade dort deuten, wo sie zu zerbrechen droht. Wo sie Ressourcen eines Lebens im Zusammenhang erschließen. An dieser Kompetenz hängt die Ausstrahlung einer Kirche, für die das Virus eine Zäsur darstellt. Der Segen, den Papst Franziskus am vergangenen Freitag gespendet hat, arbeitet mit der performativen Macht des Gebets. Es schafft eine Gemeinschaft, die die Leere im Leben überwindet und in der Verbindungsform des Gebets realisiert, worauf sie setzt.«20

Franziskus wandte sich bei diesem »Momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia« nicht direkt an das (im Dauerregen leicht beschädigte) Kreuz. Es stand stumm da. Und wirkte gerade so. Franziskus stellte nüchtern fest, das zuvor verlesene Evangelium vom Seesturm (Mk 4, 35-41) ausdeutend, »dass wir alle im selben Boot sitzen, alle schwach und orientierungslos«, und er forderte dazu auf: »Laden wir Jesus in die Boote unseres Lebens ein. Übergeben wir ihm unsere Ängste, damit er sie überwinde. Wie die Jünger werden wir erleben, dass wir mit ihm an Bord keinen Schiffbruch erleiden.« Für ihn ist das Kreuz »Anker«, »Ruder« und »Hoffnung«, und Christen konnten diese Worte verstehen: »Den Herrn umarmen, um die Hoffnung zu umarmen – das ist die Stärke des Glaubens, der uns von der Angst befreit und uns Hoffnung gibt.«21

Der gekreuzigte Jesus: zu ihm sprechen, zu ihm beten, auf ihn setzen, ihm vertrauen, von ihm her Hoffnung entwickeln – diese Botschaft konnte der Papst überzeugend vermitteln. Und manche verstanden, dass hier der Gekreuzigte gleichsam selbst spricht.

3

Jesus um den Hals fallen?

Irritiert hat mich, dass diese Formulierung bei Karl Rahner zu finden ist, dem als so nüchtern verschrienen Jesuiten, der für Schachtelsätze bekannt ist, die über eine ganze Seite gehen können. Aber es gibt eben auch den anderen, den »einfachen« Rahner! Als ich bei Eugen Biser der Stelle das erste Mal begegnete22, habe ich mir das Rahner-Bändchen »Was heißt Jesus lieben?« sofort gekauft. Rahner erzählt, dass er mit »einem modernen evangelischen Theologen« im Gespräch war, »dessen Theorien einem normalen Christen wie mir sehr rationalistisch, sehr als ein existentialistischer Jesuanismus vorkommen mussten, der eigentlich mit dem Jesus des normalen christlichen Glaubens nicht mehr viel zu tun hatte«. Diesem gegenüber machte er folgende Bemerkung: »Da sagte ich: ›Ja, sehen Sie, man hat mit Jesus in Wahrheit doch nur etwas zu tun, wenn man ihm um den Hals fällt und in der Tiefe seiner eigenen Existenz realisiert, dass so etwas auch heute möglich ist.‹«23

Generalverdacht: pietistische Frömmelei

Wow – das sitzt! Natürlich musste der evangelische Kollege darauf etwas erwidern. Rahner hat auch diese Reaktion festgehalten: »Ja, Sie haben recht, wenn Sie das nicht zu pietistisch verstehen.« Diese Reaktion empfand ich als besserwisserisch, als »typisch theologisch«: eine akademische Abwehrreaktion eben. Fromm sein ja, aber bitte nicht zu fromm, sonst ist es »pietistisch«.

Für einen Alemannen wie Karl Rahner, der auch eine schwermütige, brummige Seite hatte, als systematischer Theologe wiederum die »Anstrengung des Begriffs« nicht scheute, waren Formulierungen wie Jesus »lieben wollen« und »den Mut haben, ihm um den Hals zu fallen«24 durchaus erstaunlich. Interessant ist das Motiv, das er angibt: »Ich meine, man muss und kann in der Liebe über Raum und Zeit hinweg aus dem Wesen der Liebe im allgemeinen und aus der Kraft des Heiligen Geistes Gottes heraus Jesus wirklich in Unmittelbarkeit und Konkretheit lieben.«25

Die Frommen und die Theologen haben auf dieses Bändchen unterschiedlich reagiert: Die einen verschafften der Veröffentlichung einen erstaunlichen Erfolg – es erlebte innerhalb von drei Jahren drei Auflagen. Die anderen – die Zunftgenossen – haben es kaum beachtet, sodass es für geraume Zeit das Schicksal eines »werkgeschichtlichen Dornröschenschlafs«26 ereilte.

Kein Jesuanismus, keine Sentimentalität, aber: ein existenzielles Verhältnis

Es geht Rahner um den konkreten Jesus. Von Ideen ist man ja vielleicht überzeugt oder in sie verschossen. Aber liebt man sie? Umarmt man sie? Christologische Fachbegriffe wie »hypostatische Union«, »ontologische Einheit«, »Idiomenkommunikation« usw., die die »Einheit« Jesu mit Gott umschreiben, kann man nicht lieben oder sich dafür erwärmen, außer akademisch-intellektuell – und damit auf Distanz.

Es geht um einen existenziellen Vorgang! »Es kann auch anders sein, als ich meine«, beginnt Rahner seinen Artikel »Auf der Suche nach Zugängen zum Verständnis des gott-menschlichen Geheimnisses Jesu« von 1971. Darin schlägt er »drei Zugänge zu jenem geheimnisvollen Verhältnis zu Jesus« vor, »durch das im Vollzug des Lebens selbst das aufgeht und wirklich verstanden (›realisiert‹) wird, was der Glaube der Kirche von Jesus bekennt.«27 Rahner will ja nicht die Lehre der Kirche ersetzen oder austauschen. Aber er fragt danach, welches innere, also existenzielle Verhältnis ein Mensch zu Jesus als einer Gestalt der Vergangenheit entwickeln kann – ein Verhältnis, das trägt und das hält.

In der Liebe zu Jesus sah er einen epochalen Zugang zum Christsein überhaupt. In der Meditation »Ich glaube an Jesus Christus« von 1968 betonte Rahner, »dass es eine ganz persönliche, intime Liebe zu Jesus Christus geben muss.« Und er ergänzte: »Diese Liebe ist keine Sentimentalität pietistischer Art, keine bloße Ideologie, keine vage religiöse Stimmung, kein Analgeticum zur Betäubung des Schmerzes der Frustration einer anderen, realen zwischenmenschlichen Beziehung, sondern Anteilnahme von Schicksalsgemeinschaft, Selbstverständnis vom konkreten Leben Jesu her, Teilnahme an seiner Gottverlassenheit, kurz: Erfahrung und Annahme des eigenen Lebens als sehr geheimnisvolle, aber sehr reale Teilnahme an seinem Schicksal.«28

Die Frage »Was heißt Jesus lieben« ist also kein Kunstgriff oder ein pädagogischer Trick, um der (ohnehin fragwürdigen, weil künstlichen) Alternative »Christologie von oben« und »Christologie von unten« zu entgehen. Rahner beschäftigte vielmehr die Frage, wie heute überhaupt jemand eine persönliche, existenzielle Beziehung zu Jesus entwickeln kann, die sich nicht in lyrischer Schwärmerei oder in abstrakten Formeln verlieren will. Liebe zu Jesus verändert etwas. Es kann etwas passieren, wenn ich mich auf diesen Jesus einlasse. Rahner redet dabei expressis verbis von Jesus, nicht von Jesus Christus. Und es ist von Liebe die Rede, nicht von Erkenntnis über einen Sachverhalt im Sinne von Bescheidwissen. Liebe ist sozusagen der Umschlag der Erkenntnis, nicht deren Gegenspielerin, was Rahner mit dem »Geheimnis« begründet, das den Menschen zum Selbstüberstieg des Erkennens aus dem Ergreifen-Wollen in das Sich-Ergreifen-Lassen bringt.

Als 23-jähriger Student hat mich die Vorstellung der Möglichkeit, Jesus »um den Hals fallen« zu können, geradezu elektrisiert. Eine so innige Beziehung zu ihm aufzubauen, dass es mich danach verlangt, ihm wie einem guten Freund um den Hals zu fallen! Jahre später schrieb ich darüber meine theologische Diplomarbeit (»Jesus lieben. Existentielles Christsein nach Karl Rahner«), die ich im April 1991 in Innsbruck einreichte – auch weil mich faszinierte, dass Rahner auf 96 Druckseiten mit einer einzigen Fußnote das Auslangen findet.

Eine gewisse Wendung zu einer schlichten menschlichen Begegnung mit Jesus

Liebe als Grundakt des Menschen – und in ihrer höchsten Form Liebe des Menschen zu Jesus – hebt den Menschen über sich hinaus und, zumal in der Liebe zu Jesus, in Gott hinein. Diese Liebe bedeutet Teilhabe an Jesu einzigartigem Verhältnis zu Gott, wie es im Brief an die Kolosser verheißungsvoll ausgedrückt ist: »Euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott.« (Kol 3,3)

In einem langen Interview aus Anlass seines 70. Geburtstags sagte Rahner: »Ich würde sagen, früher war der Satz, dass Gott Mensch und Welt geworden ist, der natürlich auch heute noch richtig ist, eine ursprünglichere, in einem metaphysischen Elan beinahe selbstverständliche Aussage, während ich jetzt sagen würde, in Jesus dem Gekreuzigten und Auferstandenen weiß ich, worauf ich leben und sterben soll. Die Aussagen einer metaphysischen Christologie behalten natürlich ihre Gültigkeit, es ist keine Wende zu einem primitiven Jesuanismus, aber eine gewisse Wendung zu einer schlichten menschlichen Begegnung mit Jesus, mit dem Konkreten in seinem Leben.«29

In seinem Vortrag »Was heißt heute an Jesus Christus glauben?« hat Rahner (1976) betont: »Wir können auf ihn hoffen, ihn lieben, zu ihm rufen, wir können auf seine Liebe und Treue zu uns bauen, wir können uns seines irdischen Lebens und Sterbens meditierend vergewissern in der glaubenden Überzeugung, dass dieses Lebensschicksal gerettet ist und als ewige Bürgschaft unserer eigenen Hoffnung bei Gott für uns hinterlegt ist. (…) In solcher Liebe zu dem konkreten Jesus in der Ewigkeit Gottes geschieht die letzte Versöhnung von Zeit und Ewigkeit (…).«30

Rahner endet seine Überlegungen mit dem Hinweis: »Wenn man Jesus liebt, ganz persönlich und unmittelbar, wenn man sein Leben und sein Schicksal liebend zur inneren Form und Entelechie des eigenen Lebens werden lässt, dann erfährt man, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dass er zum Vater führt, dass man den unbegreiflichen Gott trotz seiner Namenlosigkeit Vater nennen darf und kann, dass die Namenlosigkeit und Wegelosigkeit Gottes unsere eigene Heimat sein kann, die uns nicht Untergang, sondern ewiges Leben schenkt. Man muss Jesus lieben in der bedingungslosen Annahme seines Lebensschicksals als der eigenen Norm der Existenz, um die eigene Existenz als im allerletzten eben doch gelöst, heiter, fröhlich erfahren zu können.«31

4

Von Jesus reden … genügt nicht

»Man müsste mal wieder mehr von Jesus reden. Das ist das Mantra, das konservative Theologen heute am liebsten anstimmen, wann immer das Gespräch auf die stetig sinkende Zahl der Kirchenmitglieder in Deutschland kommt. Sie sagen auch gern dazu, dass ›die linken Pfarrer‹ mit ihren Politthemen die Kirchen leer gepredigt hätten. – Vielleicht ist ja sogar was dran. Falsch kann jedenfalls nicht sein, von Jesus zu reden. Nur wie? Das sagen die Beschwerdeführer nicht. Sie tun, als sei das Wie schon immer unfehlbar klar gewesen.«32 Diese Feststellung war in einem Artikel über junge Pfarrer und Youtuber zu lesen. Evelyn Finger stellte darin auch den populären Priester und Performer Christian Olding vom Niederrhein vor. Der sagt von sich selbst: »Ich bin nicht Priester geworden, um den Mangel zu verwalten.« Die alles entscheidende Frage sei: »Wie können wir so über Jesus reden, dass es nicht peinlich wird?«33

Geredet wird viel von Jesus. So oder so. Manches wirkt peinlich. Anderes ist peinlich. Einiges kann man nicht ernst nehmen.

Das liebe Jesulein …

Von dem Neutestamentler Gerhard Lohfink gibt es ein Buch mit dem Titel »Gegen die Verharmlosung Jesu« (2013). Der Titel ist einem gleichnamigen Vortrag abgeschaut, in dem der früher in Tübingen lehrende Professor eine ganze Reihe von konkreten Beispielen auflistet und eindringlich davor warnt, die Botschaft Jesu weichzuspülen. Verkürzungen, Vereinnahmungen, Verniedlichungen, Verballhornungen, Spiritualisierungen oder Ideologisierungen bleiben nie aus. Jesus wird ins Prokrustesbett seiner Interpreten gelegt und je nach Interessenslage gestreckt oder verkürzt: »In den vielfältigen Stimmen scheint der Jesusmarkt seiner geneigten Kundschaft – in geziemender Abwandlung versteht sich – Robert Lembkes berühmte Frage zuzurufen: ›Welchen Jesus hätten’s denn gern?‹«34

Ein Mitbruder aus dem Jesuitenorden erzählte mir einmal im Dialekt (»uff Berlinerisch«) einen Kirchenwitz, den es auch auf Hochdeutsch gibt und der in verschiedenen Variationen durchs Internet geistert. Auch ich habe beim ersten Mal geschmunzelt. Heute gelingt mir das nicht mehr so leicht. In einer Klosterschule, hebt der Witz an, stellt die Schwester den Kindern ein kleines Rätsel: »Was ist das? Es ist klein und braun und flink, es hüpft von Baum zu Baum, knackt Nüsse und hat einen großen, buschigen Schwanz ... Na, wer weiß es?« Meldet sich Fritzchen: »Na, eigentlich würde ich sagen, es ist ein Eichhörnchen, aber wie ich den Laden hier so kenne, ist es bestimmt wieder das liebe, kleine Jesulein.«

Man lächelt vielleicht darüber: Jesus als pädagogische Allzweckwaffe, immer einsetzbar. Ob hier Ordensfrauen und ihre wertvolle pädagogische Arbeit ernst genommen werden? Ob sich solche Kinder ernst genommen fühlen? Ob Jesus ernst genommen wird? Oder ist es letztlich nur peinlich, weil Jesus zur Witzfigur verkommt, die man nicht ernst nehmen muss? Wer (glaubhaft) vermitteln möchte, dass Jesus für mich immer da ist, transportiert nicht nur Wissen über ihn. Es geht immer auch um Begegnung – und damit im Letzten um eine Stellungnahme. Die kann mir keiner abnehmen. Ausweichen lässt sich ihr. Ich kann mich davor drücken. Aber dann verpasse ich vielleicht auch eine Chance.

Reden über Jesus – und zuhören

Der verstorbene Salzburger Dogmatikprofessor Gottfried Bachl († 2020) meinte in seinem Bändchen »Der schwierige Jesus« (ursprünglich Vorlesungen für die Salzburger Hochschulwochen im Jahr 1994), alle »Schwierigkeit mit Jesus« beginne »beim Reden über ihn und beim Zuhören«: »Wir reden von Jesus wie über Hannibal oder Kleopatra und andere Gestalten der Geschichte. Er wird in den historischen Betrachtungen zum Fossil, ein seltener römischer Ziegelstein, im Objektabstand einer Sache, die sich, auf die augenblickliche Lage angewendet, außerhalb dieses Raumes befindet, in dem wir uns jetzt aufhalten.«35 Jesus als Forschungsleiche, als »Objekt« der Betrachtung, als Gegenstand der wissenschaftlichen oder einer sonstigen Neugierde. Informationen allein genügen nicht. Wissen allein – löst noch nichts aus.

Bei Ignatius heißt es in den Geistlichen Übungen ganz am Anfang: »Nicht Vielwissen sättigt die Seele, sondern das Verkosten der Dinge von innen her.« (EB 2) Nicht auf das Viel- und das Bescheidwissen kommt es an. Papst Franziskus sagte in seiner Predigt zum Hochfest Erscheinung des Herrn (»Epiphanie« bzw. »Dreikönig«) am 6. Januar 2019: »Es genügt nicht, wie die Schriftgelehrten zu wissen, wo Jesus geboren ist, wenn wir nicht dieses Wo erreichen. Es genügt nicht, wie Herodes zu wissen, dass Jesus geboren ist, wenn wir nicht ihm begegnen. Wenn sein Wo unser Wo wird, sein Wann unser Wann, seine Person unser Leben, dann erfüllen sich die Prophezeiungen an uns. Dann wird Jesus in uns geboren und er wird der lebendige Gott für mich.«36 Der in verschiedenen Fassungen kursierende Aphorismus von Angelus Silesius († 1677) hat es in sich: »Und wäre Jesus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir: Du bliebst doch in alle Ewigkeit verloren.«

Alles historische, ja nicht einmal jedes religiöse Wissen und Reden über Jesus ist eine Garantie dafür, dass es zu einer echten Begegnung kommt! Aber genau darauf kommt es an.

Nur Jesus? Oder: Genügt ein Jesushype?

Denn ich muss nicht nur über ihn reden (lernen), sondern vor allem mit ihm! Das Anfang 2018 im Rahmen der sogenannten »Mehr-Konferenz« des Augsburger Gebetshauses veröffentlichte »Mission Manifest«, das zehn »Thesen für das Comeback der Kirche«37 formulierte, stieß auf rege Resonanz. Eine Gruppe engagierter Katholiken wollte sich mit der vielzitierten »Erosion des Glaubens« nicht abfinden. These 1 formuliert: »Uns bewegt die Sehnsucht, dass Menschen sich zu Jesus Christus bekehren.« These 6: »Wir danken allen Christen außerhalb der katholischen Kirche, die heute schon mit Hingabe missionieren, taufen und Menschen zu Jesus führen.« Methodisch hält These 8 fest: »Wir wollen missionieren, nicht indoktrinieren.« Und These 10 bekräftigt: »Wir müssen uns selbst zur Freude des Evangeliums bekehren, um andere zu Jesus führen zu können.«38

Das Buch präsentiert sich mit dem Aufkleber »SPIEGEL-Bestseller«. Im selben Jahr erschien im selben Verlag eine kritische Auseinandersetzung mit dem in Augsburg vorgestellten »Mission Manifest«. Die beiden Herausgeber liefern im Vorwort ihres Sammelbandes das Motiv: »Dynamiken« seien in jüngster Zeit zu beobachten, »die mit einem neuen Entschiedenheitsgestus auftreten. Religiös zu sein, ist wieder alles andere als abwegig, und in christlichen Zirkeln gibt es einen Jesushype, der erstaunlich ist. Vorsicht war einmal, man hat Jesusbegegnungen – ja man weiß, was Jesus und Gott von einem will, weil man dies eben innerlich spürt.«39 Ihre Prognose: »Einfach nur mal eben Jesus wird kaum funktionieren. Komplexe Lebenswelten und komplexe theologische Probleme sind nicht einfach mal eben durch Missionsprogramme zu bearbeiten. Kulturelle Diakonie hingegen in all ihren Dimensionen praktizieren zu wollen, hat zur Voraussetzung, Komplexität wahrnehmen zu wollen. Das ist mühsam, birgt aber auch eine Chance.«40

Der Fundamentaltheologe Magnus Striet kritisiert in seinem Beitrag die »Therapieempfehlung« des Manifests: »Entschiedenheitschristen aller Kirchen vereinigt euch. Und warum? Weil nur Freundschaft mit Christus glücklich macht. Schön und gut, möchte man sagen, aber: Stimmt die Diagnose? Und was bedeutet Freundschaft mit Christus?«41 In Abrede gestellt ist hier nicht, dass es diese Freundschaft geben kann (und soll): Aber ob sie, unreflektiert, als Allheilmittel taugt, das ist – unabweisbar – eine berechtigte Frage.

Mit gewohnt spitzer Feder bemerkt die Politikwissenschaftlerin und Journalistin Christiane Florin in ihrem Beitrag: »Die Missionare wollen keine schönen Worte zum Auswendiglernen schreiben, sie wollen für Jesus sensibilisieren. Jesus ist ihr Freund. Sie sind ihm persönlich begegnet. (…) Schon beim Lesen der ersten beiden Sätze, beim Wort Kennenlernen, flammt ein Beziehungsgespräch auf: Es geht um Jesus. Um Christus. Um ihn. Um dich. Er ist dein Du. Lass dich von ihm berühren.«42 Auch wenn einen die ironischen Bemerkungen über den »Jesus-Kennenlern-Tonfall43« wie Florin selbst »unberührt und ungerührt« lassen: Ein gewisses Misstrauen, Vorbehalte gegen eine suggestive Sprache, eine Art unreflektierten Jesusjargon sind angebracht, wie auch die Dogmatikerin Franca Spies festhält: »Neben der angesprochenen Religionstheologie wird unter anderem geboten: Wie sind Kreuzzüge zu bewerten? Lerne Jesus kennen. Ist Serienschauen okay? Lerne Jesus kennen. Die pluralistischen Denk- und Lebensbedingungen unserer Zeit dürften diese Ambivalenzverweigerung ebenso wenig zulassen wie der breit gefächerte und zur Differenzierung nötigende theologische und gesellschaftliche Diskurs.«44