Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

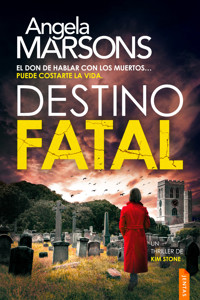

Mientras más grande es el mal, más letal es el juego Cuando un violador aparece mutilado tras un ataque brutal, se exige que la detective Kim Stone y su equipo resuelvan el caso de inmediato. Pero salen a la luz más y más asesinatos por venganza, y eso hace evidente que, detrás de esos trabajos, hay alguien muy siniestro. La investigación cobra impulso rápidamente y, de pronto, Kim se encuentra expuesta a un terrible peligro. Está en la mira de un individuo dispuesto a emprender su propio y muy retorcido experimento. Ante un psicópata que parece conocer todas sus debilidades, no hay un solo movimiento de la detective Stone que no lleve una carga mortífera. La cuenta de los cadáveres sigue en aumento. Kim tendrá que ir más profundo que nunca para detener al asesino. Y esta vez… es personal. «Con toda franqueza, me he quedado un poco sin habla ante lo increíble de este libro… Una de las mejores autoras de novela negra… Juegos infernales es un libro obligado y, probablemente, uno de los mejores que leeré este año». Book Addict Shaun ⭐⭐⭐⭐⭐ «¡Angela Marsons lo ha vuelto a hacer!Juegos del mal es una lectura absolutamente increíble, de cinco estrellas. Me la devoré en una sentada. Rápidamente, Kim Stone se ha convertido en uno de mis detectives favoritos de toda la vida». Reading Room with a View ⭐⭐⭐⭐⭐ «Juegos del mal es un viaje inteligente, rebosante de acción, a algunos de los parajes más oscuros de la sociedad; un viaje lleno de tensión e ingenio. La inspectora detective Stone es el personaje más fascinante que ha entrado en escena desde que Val McDermid nos regaló a Tony Hill. Diré algo obvio: lea Juegos del mal. No se arrepentirá». Mark Edwards ⭐⭐⭐⭐⭐ «Juegos del mal es una lectura fabulosamente oscura y escalofriante… Soy un total fanático de la inspectora detective Stone. Recomiendo esta serie con todo mi entusiasmo». By the Letter Book Reviews ⭐⭐⭐⭐⭐ «Angela Marsons nos introduce otra vez en la vida de la brillante y solitaria inspectora detective Kim Stone y nos regala una lectura inquietante, un tanto escalofriante y totalmente emocionante. Este libro ha superado todas mis expectativas». Northern Crime ⭐⭐⭐⭐⭐

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 495

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Juegos del mal

Juegos del mal

Título original: Evil Games

© Angela Marsons, 2015. Reservados todos los derechos.

© 2022 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.

ePub: Jentas A/S

Traducción: Jorge de Buen Unna

ISBN: 978-87-428-1199-3

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.

Esta es una historia ficticia. Los nombres, personajes, lugares e incidentes se deben a la imaginación de la autora. Cualquier semejanza con hechos, lugares o personas vivas o muertas es mera coincidencias.

Agradecimientos

Empecé a escribirJuegos del mal con la intención de representar la naturaleza de un genuino sociópata. Hubo momentos, a lo largo del proceso, en que estuve a punto de poner en Alexandra Thorne un talón de Aquiles o una pequeña debilidad para dar esperanzas de una posible salvación. A fin de cuentas, me apegué a la verdad: por más perturbador y difícil de digerir que resulte, hay entre nosotros gente que no tiene remordimientos. Pero, por fortuna, también hay personas como Kim Stone, dispuestas a interponerse en su camino.

En mis investigaciones para escribir Juegos del mal, hubo dos libros que se volvieron invaluables para mí:

The Sociopath Next Door, de Martha Stout y

Without Conscience, del doctor Robert D. Hare.

Como siempre, quiero darle las gracias al equipo de Bookouture por su inquebrantable pasión por Kim Stone y sus historias. Su apoyo, entusiasmo y confianza han convertido mis más anhelados sueños en una maravillosa realidad. Keshini, Oliver, Claire y Kim: un «gracias» no puede expresarlo todo.

Junto con los fabulosos autores de Bookouture, tengo el privilegio de ser parte de una familia talentosa y solidaria.

Mi agradecimiento más sincero a mamá, que lleva un ejemplar de mi libro pegado al frente de su andador, y a papá, que camina junto a ella. Su entusiasmo y apoyo son prodigiosos.

Estoy agradecida, también, con todos los maravillosos blogueros y revisores que no solo han leído y criticado mis libros, sino que han acogido a Kim Stone en sus corazones y abanderado sus aventuras. Me inspiran mucho el amor que profesan por los libros y su apoyo apasionado.

Quiero saludar a los encantadores miembros de mi club de lectura local: Pauline Hollis, Merl Robertos, Dee Weston, Jo Thomson, Sylvia Cadby y Lynette Wells.

Finalmente, las palabras no alcanzan para expresar mi agradecimiento a mi compañera, Julie. Cada libro es un testimonio de su fe inquebrantable. Ha sido mi luz en los días oscuros y nunca dejará que me detenga. Ella es, de verdad, mi mundo.

Dedicatoria

Este libro está dedicado a mi abuela, Winifred Walford, mi mejor amiga. Ningún tiempo con ella habría sido suficiente.

Uno

Black Country, marzo del 2015

Tres minutos

Las redadas al amanecer no habían sido más grandes que esta. Habían tardado meses en darle forma al caso. Ahora, Kim Stone y su equipo estaban listos. Los trabajadores sociales estaban en sus puestos, al otro lado de la calle, y les darían la señal de entrar. Las dos pequeñas no dormirían aquí esta noche.

Dos minutos

Habló por la radio.

—¿Todos en sus puestos?

—A la espera de tus instrucciones, jefa —contestó Hawkins. Su equipo, aparcado a dos calles de distancia, estaba preparado para vigilar la parte trasera de la vivienda.

—Listo —dijo Hammond desde el coche de atrás. Él tenía en su poder la «llave maestra» que les daría un acceso rápido y silencioso.

Un minuto

La mano de Kim sujetaba ya el picaporte: los músculos tensos, la descarga de adrenalina ante el peligro inminente, el cuerpo frente a la disyuntiva de pelear o huir. Como si huir fuera una opción.

Se volvió hacia Bryant, su compañero, que tenía en su poder la pieza más importante: la orden judicial.

—Bryant, ¿estás listo?

Él asintió.

Kim miró el segundero llegar a las doce.

—Vamos, vamos, vamos —clamó por la radio.

Ocho pares de botas resonaron por el pavimento y convergieron en la puerta principal. Kim fue la primera en llegar. Se hizo a un lado en lo que Hammond arremetía con el ariete. El marco de madera de la puerta barata se hizo pedazos bajo tres toneladas de energía cinética.

Tal como lo habían acordado en la sesión informativa, Bryant y un agente corrieron escaleras arriba hacia el dormitorio principal para presentar la orden judicial.

—Brown, Griff, tomad el salón y la cocina. Despejad el lugar, si es necesario. Dawson, Rudge, Hammond, quedaros conmigo.

De inmediato, la casa se llenó del sonido de puertas de armarios que se abrían y de cajones que se cerraban de golpe.

Arriba, las duelas crujían. Una mujer salió dando gritos histéricos. Kim no se inmutó y dio a dos trabajadores sociales la señal de entrar al edificio.

Se detuvo ante la puerta del sótano. La cerradura estaba bloqueada con un candado.

«Hammond: cortadores de pernos», gritó.

El agente se materializó a su lado y, con un movimiento experto, cortó el metal.

Dawson se adelantó y se puso a palpar la pared en busca de un interruptor.

Un embudo de luz proveniente del pasillo alumbraba los escalones. Dawson siguió descendiendo y encendió su linterna. La luz iluminó el camino bajo sus pies. Dentro, el aire estaba impregnado con un olor a humo rancio y humedad.

Hammond se dirigió a una esquina, donde se veía un reflector, y accionó la clavija. El rayo de luz estaba dirigido hacia una colchoneta cuadrada de gimnasia que dominaba el centro de la habitación. Al lado había un trípode.

En el lado opuesto se levantaba un armario. Kim lo abrió y encontró algunos conjuntos de ropa, incluyendo un uniforme escolar y trajes de baño. Debajo, en el suelo del armario, había juguetes: un aro de gimnasia, una pelota de playa y muñecas.

Kim tuvo que reprimir las náuseas.

«Rudge, toma fotografías», instruyó.

Hammond iba golpeando las paredes, buscando espacios secretos.

En el rincón más alejado, en una hornacina, había un escritorio con un ordenador y, encima, tres estantes. El más alto estaba lleno de revistas. Los delgados lomos no daban ninguna pista sobre los contenidos, pero Kim sabía de qué se trataban. En el estante de en medio había una colección de cámaras digitales, minidiscos y equipo de limpieza. En el más bajo, diecisiete DVD.

Dawson cogió el primero de los DVD, titulado Daisy va a nadar y lo puso en el reproductor. El poderoso equipo cobró vida de inmediato.

Daisy, la niña de ocho años, apareció en la pantalla con un traje de baño amarillo. El aro de gimnasia rodeaba su diminuta cintura. Con sus bracitos se cubrió la parte superior del cuerpo, pero no por eso dejó de temblar.

La emoción cogió a Kim por la garganta. Quería apartar la mirada, pero no podía. En su fuero interno, fingía que era capaz de evitar lo que estaba a punto de suceder... Pero no podía, claro, puesto que ya había ocurrido.

—¿Y...? ¿Y ahora qué, papá? —preguntó la voz trémula de Daisy.

Todo estaba quieto, nada se movía en el sótano. No salía el menor sonido de los cuatro curtidos agentes paralizados por la voz de la pequeña.

—Vamos a jugar a algo, cariño —dijo el padre, entrando en escena.

Kim tragó saliva y rompió el hechizo.

—Apágalo, Dawson —dijo. Todos sabían lo que sucedería después.

—Hijo de puta —dijo Dawson. Sus dedos temblaban cuando quitaba el disco del reproductor.

Hammond se quedó contemplando el rincón y Rudge, lentamente, se puso a limpiar la lente de su cámara.

Kim se recompuso.

—Chicos, lograremos que este pedazo de mierda pague por lo que ha hecho. Os lo prometo.

Dawson sacó los formularios, listo para clasificar cada pequeño indicio. Tenía una larga noche por delante.

Kim oyó jaleo escaleras arriba. Una mujer daba gritos histéricos.

—¿Jefa, puedes subir? —pidió Griff.

Kim echó un último vistazo alrededor.

—Chicos, destrozad este sitio. —En lo alto de las escaleras del sótano, se encontró con el agente.— ¿Qué?

—La esposa exige respuestas.

Kim fue a la puerta principal, donde una mujer de cuarenta y tantos años comprimía su cuerpo demacrado dentro de un albornoz. Los trabajadores sociales habían puesto a sus dos temblorosas hijas dentro de un Fiat Panda.

Al sentir, detrás de ella, la presencia de Kim, Wendy Dunn se volvió. En su pálido rostro había un par de ojos enrojecidos.

—¿A dónde se llevan a mis hijas?

Kim controló el impulso de ponerla fuera de combate.

—Lejos de tu marido enfermo y pervertido.

La mujer se ciñó bien la ropa a la altura de la garganta. Su cabeza se sacudía de un lado al otro.

—Yo no lo sabía, le juro que no lo sabía. Quiero a mis hijas. No lo sabía.

Kim inclinó la cabeza.

—¿De verdad? La esposa tiende a no creer hasta que se le exhibe alguna prueba. ¿Aún no tiene ninguna, señora Dunn?, ¿o sí?

Los ojos de la mujer divagaron alrededor, hasta fijarse de nuevo en Kim.

—Se lo juro, no lo sabía.

Kim se inclinó hacia delante, con la imagen de Daisy aún fresca en la mente.

—Cerda mentirosa. Usted lo sabía. Usted, la madre de esas niñas, permitió que las dañaran para siempre. Espero que no vuelva a encontrar un solo momento de paz en lo que queda de su miserable vida.

Bryant apareció detrás.

—Jefa...

Kim apartó la mirada de la mujer temblorosa y dio media vuelta.

Por encima del hombro de Bryant, miró directo a los ojos del responsable de que esas dos niñas nunca vieran el mundo como es debido. Todo se desvaneció alrededor y, por unos segundos, solo estuvieron ella y él.

Ella lo miró fijamente. Notó el exceso de piel que, flácida, colgaba de sus mandíbulas como cera derretida. El tipo respiraba agitadamente y con dificultad, agotándose con cualquier movimiento de sus doscientos cincuenta kilogramos.

—No pueden venir... a joder... y hacer, simplemente... lo que les da la gana.

Ella se le acercó. Todo su ser se resistía a cerrar el espacio entre los dos.

—Tengo una orden judicial que dice que sí puedo.

—Lárguense... de mi casa antes de... que llame a mi abogado.

Ella sacó las esposas que llevaba en el bolsillo trasero.

—Leonard Dunn, lo arresto bajo sospecha de violación de una menor de trece años mediante penetración; por agresión sexual a una menor de trece años y por hacer que una menor de trece años participe en actividades sexuales.

Los ojos del hombre se clavaron en los suyos. Kim solo percibió pánico.

Abrió las esposas. Bryant tenía a Dunn agarrado por los antebrazos.

—No tiene que decir nada, pero su defensa podría verse afectada si no menciona ahora algo que declarará después en la corte. Cualquier cosa que diga podrá ser usada como prueba.

Cerró las esposas, con cuidado de no tocar la piel blanca y peluda. Se apartó de los brazos del tipo y miró a su compañero.

—Bryant, quítame de enfrente a este asqueroso y enfermo hijo de puta o terminaré haciendo algo de lo que tú y yo nos arrepentiremos.

Dos

Kim pudo oler la colonia para después de afeitar antes de que apareciera el portador.

—Vete a la mierda, Bryant. No estoy en casa.

El corpachón de más de uno ochenta se dobló bajo la puerta a medio abrir de la cochera.

Ella apagó el Ipod, silenciando las notas platinadas del Invierno de Vivaldi.

Cogió un paño que encontró suelto por ahí y se limpió las manos. Aprovechó todo su metro setenta y cinco para encararlo. Instintivamente, se tocó con la mano derecha la corta mata de pelo negro. Bryant sabía que ese era el modo que Kim tenía de prepararse para la batalla. Ella se llevó la mano errante a la cadera.

—¿Qué quieres?

Cauteloso, Bryant se paró entre la explosión de piezas de motocicleta que había por todo el suelo de la cochera.

—Madre mía, ¿qué va a querer ser todo esto cuando crezca?

Kim siguió por el espacio la mirada de su compañero. Para él, aquello era el rincón de algún depósito de chatarra; para ella, un tesoro olvidado. Le había tomado casi un año rastrear cada pieza para construir esa motocicleta y no podía esperar más.

—Es una BSA Goldstar de 1954.

Él enarcó la ceja derecha.

—Voy a creerte.

Ella se lo quedó mirando, a la espera. Sabía muy bien que ese no era el motivo de la visita.

—No viniste anoche —dijo él, levantando del suelo el colector de escape.

—Buena deducción, Sherlock. Deberías pensar en convertirte en detective.

Él sonrió y, enseguida, se puso serio.

—Era una celebración, jefa.

Kim entrecerró los ojos. Ahí, en su casa, ella no era la inspectora detective, él no era el sargento detective. Ella era Kim, y él, Bryant, su compañero de trabajo, lo más parecido que tenía a un amigo.

—Vale, lo que sea. ¿Dónde estuvisteis? —Su voz se suavizó. No era la acusación que ella esperaba. Le quitó de las manos el tubo de escape y lo colocó en el banco de trabajo.— Para mí, no era una fiesta.

—Pero lo atrapamos, Kim.

Ahora, él estaba hablando con su amiga.

—Sí, pero no a ella.

Ella cogió las pinzas. Algún idiota había sujetado el colector con un tornillo seis milímetros más largo de lo debido.

—No había suficientes pruebas para inculparla. Ella alegó que no sabía nada y la fiscalía de la corona no pudo desmentirla.

—Entonces deberían dejar de mirarse el culo y poner más cuidado.

Apretó con las pinzas el extremo del tornillo y comenzó a girarlo suevamente.

—Hicimos lo que pudimos, Kim.

—No basta, Bryant. Esa mujer es la madre. Dio a luz a esas dos pequeñas y después permitió que el propio padre las usara de la peor manera posible. Esas niñas nunca tendrán una vida normal.

—Por culpa de él, Kim.

Sus ojos se clavaron en los de él.

—Él es un guarro, un hijo de puta, ¿qué excusa tiene ella?

Él se encogió de hombros.

—Insiste en que nunca supo nada, que no había ninguna señal.

Kim apartó la mirada.

—Siempre hay señales.

Giró las pinzas con delicadeza, tratando de retirar ese tornillo sin dañar el colector.

—No podemos moverla de ahí. Se apega a su versión.

—¿Me estás diciendo que nunca se preguntó por qué la puerta del sótano permanecía cerrada? ¿Nunca, en ninguna ocasión, llegó a casa antes de tiempo y sintió que algo andaba mal?

—No pudimos demostrarlo. Hicimos todo lo posible.

—Vale, pero no es suficiente, Bryant. Ni de cerca. Ella es la madre. Tenía que haberlas protegido.

Puso un poco más de fuerza y giró las pinzas en contra de las agujas del reloj.

La pieza se rompió y cayó dentro del colector.

Kim lanzó las pinzas contra la pared.

—Me cago en... Me llevó casi cuatro meses encontrar este maldito colector.

Bryant movió la cabeza de un lado al otro.

—No habrá sido el primer tornillo que rompes, ¿verdad, Kim?

A pesar de la rabia, una sonrisa tiró de sus labios.

—Ni el último, con toda seguridad. —Negó con la cabeza.— Alcánzame de vuelta esas pinzas, ¿quieres?

—Un «por favor» vendría fetén. ¿Sus padres no le enseñaron buenos modales, moza?

Kim no dijo nada. Había aprendido un montón de cosas de los siete juegos de padres de acogida, pero no muchas buenas.

—En todo caso, el equipo te agradece lo que dejaste para pagar la cuenta.

Ella asintió y suspiró. El equipo merecía esa celebración. Habían trabajado muy duro para construir el caso. Leonard Dunn pasaría un largo tiempo sin contemplar el mundo exterior.

—Si piensas quedarte, haz algo de utilidad y pon café... Por favor.

Él movió la cabeza de un lado al otro. Cruzó la puerta de la cocina.

—¿Está puesta la cafetera?

Kim ni siquiera se molestó en contestar. Cuando ella estaba en casa, siempre había una cafetera puesta.

Mientras Bryant se ocupaba de las cosas en la cocina, ella se admiraba, una vez más, de que su compañero no exhibiera la menor hostilidad por el hecho de que ella ascendiera en rango mucho más rápido que él. A sus cuarenta y seis años, Bryant no tenía ningún problema en acatar las órdenes de una mujer doce años menor que él.

Bryant le dio una taza y se apoyó en el banco de trabajo.

—Por lo que veo, has vuelto a cocinar.

—¿Probaste uno?

Él soltó una risotada.

—Na, está bien, quiero seguir viviendo y no me comería nada que no pudiera nombrar. Parecen minas terrestres afganas.

—Son galletas.

Él negó con la cabeza.

—¿Por qué te metes en estas cosas?

—Porque soy una mierda.

—Vale, claro. Te distrajiste otra vez, ¿no? Ahí hay un poco de cromo que hay que pulir y un tornillo que necesita...

—¿No encontraste nada mejor que hacer un sábado por la mañana?

Él negó moviendo la cabeza.

—No, las mujeres de mi vida han ido a que les arreglen las uñas. Así que no, realmente no tengo nada mejor que hacer que venir a darte la tabarra.

—Vale, vale, pero ¿puedo hacerte una pregunta personal?

—Mira, estoy felizmente casado y tú eres mi jefa, así que la respuesta es no.

Kim gruñó.

—Es bueno saberlo. Pero, y esto es lo más importante, ¿cómo no has tenido la presencia de ánimo para decirle a tu mujer que no quieres oler como el camerino de una banda de chicos?

Él negó con la cabeza y bajó la mirada.

—No puedo. Llevo tres semanas sin hablarle.

Kim se volvió alarmada.

—¿Por qué?

Él levantó la cara y sonrió.

—Porque no he querido interrumpirla.

Kim movió la cabeza de un lado al otro y consultó su reloj.

—Vale, termínate el café y esfúmate.

Bryant apuró su taza.

—Me encanta tu sutileza, Kim —dijo, dirigiéndose hacia la puerta de la cochera. Giró. Su expresión era una interrogante: ¿te encuentras bien?

Por toda respuesta, ella soltó un gruñido.

Mientras el coche de Bryant se alejaba, Kim suspiró hondo. Tendría que sacarse ese caso de la cabeza. Que Wendy Dunn consintiera en que abusaran sexualmente de sus hijas le provocaba un dolor de muelas. La enfermaba tan solo saber que esas dos pequeñas estarían de regreso con su madre. La atormentaba pensar que volverían a quedar bajo el cuidado de esa persona, la única que, supuestamente, debía protegerlas.

Arrojó el paño al banco de trabajo y cerró la puerta de la cochera. Tenía una familia que visitar.

Tres

Kim puso las rosas blancas frente a la lápida que llevaba el nombre de su hermano gemelo. La punta del pétalo más alto quedó justo debajo de las fechas que marcaban la duración de su vida. Seis años, apenas.

En la floristería había estado rodeada de cubos de narcisos, la flor del día de la Madre. Kim detestaba los narcisos, abominaba el día de la Madre, pero, sobre todo, odiaba a su madre. ¿Qué flor se podía comprar para una perra malvada y asesina?

Se enderezó y miró el césped recién cortado. Era difícil no imaginar el frágil y escuálido cuerpo que hacía veintiocho años le habían arrebatado de las manos.

Ansiaba poder traer a la memoria aquel rostro dulce y cándido, lleno de risas y alegrías inocentes, pleno de infancia. Pero no pudo.

Sin importar los años transcurridos, la cólera nunca la abandonaba. Que la corta vida de su hermano hubiera estado tan llena de tristeza, de tal pavor, seguía atormentándola día tras día.

Kim abrió el puño derecho y acarició el frío mármol, como si alisara el negro y corto cabello del niño, un cabello igual al suyo. Hubiera querido, desesperadamente, decirle «lo siento». Quería disculparse con él por no haber podido protegerlo, por no haber podido mantenerlo con vida.

—Mikey, te amo y te echo de menos todos los días. —Se besó los dedos y trasladó el beso a la piedra.— Duerme bien, angelito mío.

Después de mirar por última vez, giró y se alejó.

La Kawasaki Ninja aguardaba a las puertas del cementerio. Algunos días, la motocicleta de seiscientos centímetros cúbicos de pura potencia la transportaba de un lugar a otro. Hoy podía ser su salvación.

Se puso el casco y se alejó del bordillo. Hoy necesitaba escapar.

* * *

Condujo la motocicleta por Old Hill y Cradley Heath, pueblos de Black Country que alguna vez prosperaron con compradores que, semanalmente, saltaban de las tiendas al mercado y al café para ponerse al día. Pero, ahora, las marcas se habían mudado a las plazas comerciales del extrarradio, llevándose consigo a los compradores y el bullicio.

El paro en Black Country era el tercero del país y nunca se había recuperado desde el declive de las industrias siderúrgica y del carbono, que florecieran durante la época victoriana. Las fundiciones y las acerías habían sido demolidas para dar espacio a las fincas comerciales y los pisos.

Pero, hoy, Kim no estaba para paseos turísticos por Black Country. Quería andar en motocicleta. Y duro.

Puso rumbo de Sourbridge a Sourton, un tramo de carretera de poco menos de treinta kilómetros que serpenteaba hasta la pintoresca ciudad de Bridgnorth. No le interesaban las tiendas ni los cafés de la ribera del río. Lo que quería era conducir.

Al mirar la señal blanca y negra, aceleró. El previsible ramalazo de adrenalina corrió por sus venas cuando el motor volvió a la vida debajo de ella. Se inclinó sobre la máquina, con los pechos apretados contra el tanque de combustible.

Una vez desencadenado, el poder de la motocicleta desafiaba cada uno de los músculos de su cuerpo. Podía sentirlos agitados, impacientes por explotar. Y, en ocasiones, se sentía tentada a darles gusto.

Vamos, venid a por mí, pensaba mientras su rodilla derecha prácticamente besaba el suelo en una curva brusca y repentina. Os estoy esperando, gamberros, os estoy esperando.

De vez en cuando le gustaba provocar a los demonios. Le gustaba incitar al destino que se le negó cuando tenía que morir junto a su hermano.

Uno de estos días, terminarían por atraparla. La cuestión era cuándo.

Cuatro

La doctora Alexandra Thorne dio una tercera vuelta por el consultorio. Tal era su costumbre antes de encontrarse con un cliente importante. Hasta donde Alex sabía, su primera paciente de la jornada no había hecho nada sobresaliente en sus veinticuatro años de existencia. Ruth Willis no le había salvado la vida a nadie, no había descubierto un medicamento milagroso ni había sido una pieza particularmente productiva de la sociedad. No, la existencia de Ruth era significativa solo a los ojos de Alex; un hecho del que la propia paciente, por fortuna, no sabía nada.

Alex continuó su inspección con ojo crítico y se sentó en la silla reservada a los pacientes; por un buen motivo. Estaba hecha de cuero italiano, curtido al modo de los indios americanos. Le acariciaba la espalda con delicadeza y le ofrecía una comodidad y una calidez tranquilizadoras.

La silla estaba colocada en ángulo. Lejos de las distracciones de la ventana de guillotina, ofrecía al paciente una exposición de los certificados que adornaban la pared detrás del escritorio de imitación del estilo Regency.

Sobre la mesa del bufete había una fotografía, girada apenas. Lo bastante para que el paciente pudiera mirar a un hombre guapo y atlético acompañado de dos niños, todos sonriendo a la cámara: la reconfortante imagen de una hermosa familia.

Para esta sesión particular, lo más importante era la presencia, en el campo visual, de un abridor de cartas de hoja fina y mango de madera tallada que adornaba el frente del escritorio.

El sonido de la campanilla la hizo sentir por todo el cuerpo los escalofríos de la expectativa. Perfecto. Ruth había llegado a tiempo.

Alex hizo una breve pausa para comprobar su apariencia de la cabeza a los pies. Los tacones de ocho centímetros añadían magnitud a su estatura natural de un metro sesenta y ocho centímetros. Sus largas y delgadas piernas estaban cubiertas por unos pantalones azul marino, hechos a la medida, sujetos con un ancho cinturón de cuero. Una sencilla blusa de seda resaltaba la ilusión de discreta elegancia. El cabello castaño oscuro, rizado en las puntas, formaba una melena airosa y ordenada. Sacó del cajón las gafas y se las colocó en el puente de la nariz para completar el conjunto. El accesorio era superfluo para su visión, pero imperativo para su imagen.

—Buenos días, Ruth —dijo Alex tras abrir la puerta. —Ruth entró como una personificación del día sombrío que había en el exterior: el rostro sin vida, los hombros caídos, deprimida.— ¿Cómo has estado?

—No muy bien —contestó Ruth, y se sentó.

Alex fue a la cafetera.

—¿Has vuelto a mirarlo? —Ruth negó con la cabeza, pero Alex sabía que estaba mintiendo.— ¿Regresaste?

Ruth apartó la mirada con aire de culpabilidad, sin saber que había hecho exactamente lo que Alex había querido que hiciera.

Ruth tenía diecinueve años y era una prometedora estudiante de derecho cuando fue brutalmente violada, golpeada y dada por muerta a doscientos metros de su casa.

Las huellas digitales halladas en la mochila de cuero que le arrancaron de la espalda revelaron que el violador era Allan Harris, un hombre de treinta años. Los datos del tipo habían ingresado en el sistema unos dos o tres años antes, a raíz de un hurto.

Ruth había enfrentado un arduo juicio que terminó con el perpetrador sentenciado a doce años de prisión.

La chica hizo su mejor esfuerzo por reconstruir su vida, pero aquel suceso cambió su personalidad por completo. Se volvió retraída, dejó la universidad y perdió el contacto con sus amigos. Las subsecuentes sesiones habían sido ineficaces para llevarla de regreso a una vida más o menos normal. Su existencia no era más que ir de un lado al otro. Incluso su frágil fachada se había desmoronado tres meses atrás, cuando pasó por un pub de Thorns Road y descubrió a su atacante saliendo de ahí acompañado de un perro.

Un par de llamadas telefónicas le confirmaron que Alan Harris había sido liberado por buen comportamiento antes de cumplir la mitad de su sentencia. Las noticias habían inducido a la chica a intentar suicidarse. De ese hecho surgió la orden judicial que la trajo a Alex.

Durante la última sesión, Ruth había admitido que pasaba todas las noches a las afueras del pub, entre sombras, con tal de mirarlo.

—Si recuerdas bien, en nuestra última reunión te aconsejé que no volvieras ahí.

No era mentira, no del todo. Alex la había advertido de no regresar ahí, pero no con tanta vehemencia como debía.

—Lo sé, pero tenía que mirar.

—¿Por qué, Ruth? —Alex hacía un esfuerzo por hablar con ternura.— ¿Qué esperabas?

Ruth se agarró del apoyabrazos de la silla.

—Quiero saber por qué hizo lo que hizo. Quiero mirar su rostro y saber si está arrepentido, si siente alguna culpa por haber destruido mi vida. Por haberme destruido.

Alex asintió comprensivamente, pero tenía que seguir adelante. Era mucho lo que había que lograr y muy poco el tiempo.

—¿Recuerdas lo que hablamos en nuestra última sesión?

El rostro demacrado de Ruth se volvió ansioso. Asintió.

«Sé lo difícil que esto será para ti, pero es una parte integral de tu proceso curativo. ¿Confías en mí?

Ruth asintió sin la menor vacilación.

Alex sonrió.

«Qué bien. Estaré aquí para ti. Llévame al principio. Dime qué ocurrió esa noche».

Ruth respiró hondo varias veces y fijó la mirada por encima del escritorio en el rincón. Perfecto.

—Fue un viernes diecisiete de febrero. Yo había asistido a dos conferencias y tenía una montaña de cosas que estudiar. Unos amigos iban a ir a celebrar algo en Stourbridge, como todos los estudiantes.

«Fuimos a un pequeño pub del centro. Cuando salimos, yo me excusé para irme a casa, porque lo menos que quería era una resaca.

«Perdí el autobús por unos cinco minutos. Traté de coger un taxi, pero era la hora pico de las discotecas en viernes por la noche. Estuve veinte minutos esperando, y todo para un recorrido de dos kilómetros y medio hasta Lye, así que eché a caminar.

Ruth hizo una pausa y bebió un sorbo de café con la mano temblorosa. Alex se preguntaba cuántas veces, en todos los años que habían pasado desde entonces, esta chica había deseado haberse quedado a esperar el taxi.

Alex asintió para incitarla a continuar.

«Me alejé de la parada de los taxis en la estación de autobuses y encendí mi Ipod. Hacía mucho frío, así que caminé de prisa y llegué a Lye High Street al cabo de unos quince minutos. Me metí en un Spar y cogí un sándwich, porque no había comido nada desde el almuerzo.

La respiración de Ruth se aceleró. Miró sin parpadear, recordando lo que había sucedido enseguida.

«Seguí caminando mientras trataba de abrir el maldito contenedor de plástico. En ningún momento oí nada. Al principio pensé que un coche me había golpeado por la espalda, pero entonces me di cuenta de que me arrastraban hacia atrás tirándome de la mochila. Para cuando me percaté de lo que estaba sucediendo, una mano enorme ya me tapaba la boca. Estaba detrás de mí, así que no podía golpearlo. Yo seguí luchando, pero el tipo estaba fuera de mi alcance.

«Sentí como si me hubieran arrastrado varios kilómetros, pero solo fueron unos cincuenta metros hasta la oscuridad del cementerio, en la parte más alta de High Street.

Alex notó que la voz de Ruth se había vuelto distante, clínica, como si recitara algo que le había sucedido a alguien más.

«El tipo me metió un pedazo de tela en la boca y me tiró al suelo. Mi cabeza dio en el borde de una lápida y la sangre corrió por mi mejilla. En ese momento, el metió la mano debajo de mí para tratar de bajar la cremallera de mis vaqueros, pero yo no podía pensar en otra cosa que la sangre. Había mucha. Me bajó los pantalones hasta los tobillos. Puso un pie en mi pantorrilla y apoyó ahí todo su peso. Traté de no hacer caso al dolor y me esforcé por levantarme. Él me pateó el lado derecho de la cabeza, y entonces oí el ruido de su cremallera y el rumor de sus pantalones.

Ruth respiró hondo.

«Fue en ese momento, apenas, cuando me di cuenta de que estaba a punto de violarme. Traté de gritar, pero el trapo en mi boca amortiguó el sonido.

«Me arrancó la mochila y metió su rodilla entre mis piernas hasta abrírmelas. Se me echó encima y me penetró por detrás. El dolor era tan horrendo que yo no podía respirar. Mis gritos no traspasaban la tela que tenía en la boca. Perdí el conocimiento un par de veces y, cada vez que lo recuperé, recé por morir».

Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Ruth.

—Continúa.

—Pareció estar así por horas, hasta que se agotó. Se levantó rápidamente, se vistió y luego se agachó. Me susurró al oído: «Espero que esto te haya gustado, cariño». Volvió a patearme la cabeza y se marchó. Me desmayé y solo volví en mí cuando me estaban subiendo a la ambulancia.

Alex extendió el brazo y cogió la mano de Ruth. Era fría como el hielo, y trémula. Alex no había estado escuchando muy atentamente. Esto tenía que avanzar.

—¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital?

—Casi dos semanas. Las lesiones de la cabeza fueron las primeras en sanar; por lo visto, las heridas en la cabeza sangran mucho. Fue la otra cosa.

La incomodaba hablar de las otras heridas, pero Alex necesitaba que Ruth sintiera la vergüenza y la humillación de todo aquello.

—¿Cuántos puntos de sutura fueron, otra vez?

Ruth hizo una mueca.

—Once.

Alex observó cómo se tensaba la mandíbula de Ruth mientras la chica recordaba los horrores de su infierno particular.

—Ruth, yo ni siquiera podría comenzar a comprender lo que te ha sucedido, y siento mucho tener que pedirte que lo revivas, pero es necesario, si queremos que te cures a largo plazo. —Ruth asintió y se la quedó mirando con ojos de absoluta confianza.— Así que, en tus propias palabras, ¿qué te quitó este monstruo?

Ruth lo pensó por un momento.

—La luz.

—Continúa.

—Ya nada tiene luz. Pienso que, antes de esa noche, yo veía todo iluminado. El mundo era luz, e incluso un día apagado y tormentoso era claro; pero, ahora, es como si mis ojos miraran a través de un filtro que lo oscurece todo.

«Los días de verano ya no son tan brillantes, los chistes ya no son tan graciosos, no hay motivaciones sin agenda. Mi visión del mundo y de todos los que en él habitan, incluyendo a las personas que quiero, ha cambiado para siempre.

—¿Qué te indujo a intentar suicidarte?

Ruth descruzó las piernas y las volvió a cruzar.

—Cuando lo miré, fue una sacudida, al principio. Yo no podía creer que estuviera fuera tan pronto, que la justicia me hubiera defraudado de una manera tan miserable, pero era más que eso —dijo, como si de pronto se hubiera percatado de un hecho inexplorado—. Fue la constatación de que nunca me liberaré de la cólera que me habita. Un odio puro corre por mis venas, y es extenuante. Me di cuenta de que él siempre me controlaría y de que no hay nada que yo pueda hacer para evitarlo. Esto solo terminará cuando muera uno de los dos.

—¿Y por qué tendrías que ser tú y no él?

Ruth lo consideró.

—Porque, de esas dos posibilidades, solo una está bajo mi control.

Alex se la quedó mirando por unos instantes. Cerró la libreta y la colocó sobre la mesa.

—Tal vez no —dijo reflexivamente, como si la idea se le hubiera ocurrido apenas, a pesar de que había ido marchando en esa dirección durante todo el tiempo que llevaban juntas.— ¿Te sientes preparada para darme gusto con un experimento? —Ruth la miró vacilante.— ¿Confías en mí?

—Por supuesto.

—Me gustaría intentar algo que podría ser útil. Es posible que te devolvamos algo de esa luz.

—¿De verdad? —preguntó Ruth, lastimosamente, esperando un maldito milagro.

—Absolutamente. —Alex se inclinó hacia delante y apoyó los codos en las rodillas.— Antes de empezar, quiero que entiendas que esto es un ejercicio simbólico y de visualización.

Ruth asintió.

«Vale. Solo mira al frente y hagamos un viaje juntas. Ponte fuera del pub donde él bebe, pero no eres una víctima. Te sientes fuerte y confiada, eres una persona justa. No tienes ningún miedo de que salga del bar, lo estás deseando. Has estado esperando esta oportunidad. No te escondes entre las sombras, no estás asustada.

Ruth se enderezó en la silla y sacó la mandíbula unos milímetros.

«El tipo sale del pub y caminas unos metros detrás de él. No lo estás amenazando, eres una mujer que camina sola detrás de un hombre hecho y derecho, y no tienes miedo. Dentro de la faltriquera del abrigo, tu mano sujeta un cuchillo. Te sientes confiada, tienes el control.

Alex se dio cuenta de que los ojos de Ruth se posaban en el abrecartas y que se quedaban ahí. Perfecto.

«Al final de la calle, se mete en un callejón. Esperas el momento perfecto, cuando no hay nadie alrededor, y aceleras el paso. Cuando estás a medio metro de él, le dices «Perdone usted». Él se vuelve con una expresión de sorpresa y entonces le preguntas si sabe la hora exacta.

La respiración de Ruth se aceleró de solo pensar en quedar cara a cara con su agresor, incluso en una escenificación, pero tragó saliva y asintió.

«Cuando él levanta la muñeca para consultar el reloj, le clavas el cuchillo en el vientre tan fuerte como puedes. Una vez más, sientes su carne en la tuya, pero, esta vez, en tus propios términos. Él baja la mirada, aterrado, mientras retrocedes. Observa tu rostro y te reconoce. Finalmente, sabe quién eres. Mientras cae al suelo, recuerda brevemente aquella noche. La sangre mancha su camisa y hace un charco a su alrededor. Tú avanzas un poco y contemplas la sangre que abandona su cuerpo y que, mientras fluye, se lleva consigo cada una de las cosas que te sujetaban al tipo. Miras el charco de sangre y sabes que todos los poderes que tenía sobre ti se han ido. Te agachas y coges el cuchillo. Recuperas el control, tu destino, tu luz.

El rostro de Ruth estaba flácido. Alex se sintió tentada a ofrecerle un cigarrillo.

Dejó pasar un par de minutos antes de hablar.

«¿Te sientes bien?

Ruth asintió y apartó la mirada del abrecartas.

«¿Sientes alguna mejoría?».

—Para mi sorpresa, sí.

—Es un ejercicio simbólico que te permite caracterizar la recuperación del control sobre tu vida.

—Me sentí muy bien, casi como si me hubiera limpiado —admitió Ruth con una sonrisa cáustica—. Gracias.

Alex le dio unos golpecitos en la mano.

—Creo que es suficiente por hoy. ¿Nos vemos la semana que viene?

Ruth asintió, volvió a darle las gracias y se marchó.

Alex cerró la puerta y rio a carcajadas.

Cinco

Kim entró en la comisaría con la mente zumbando por la llamada telefónica. Una sospecha le atormentaba el estómago, pero tenía la esperanza de estar equivocada. Seguramente, nadie era tan estúpido.

Con más de once mil empleados, la policía de West Midlands era la segunda más grande del país, solo detrás de la metropolitana de Londres. El cuerpo era responsable de Birmingham, Coventry, Wolverhampton y Black Country.

Halesowen dependía de Dudley, una de las diez unidades de policía local en que estaba dividido el cuerpo. Era también una de las cuatro comisarías bajo el mando del superintendente Young.

No se trataba de la comisaría más grande del paquete, pero Kim la prefería a cualquier otra.

—¿Qué coño sucedió? —preguntó al sargento de guardia. Este se ruborizó al instante.

—Se trata de Dunn. Ha tenido un pequeño... accidente.

Sus sospechas eran correctas. Era evidente que alguien era estúpido.

—¿Como de grave ha sido?

—Nariz rota.

—Virgen santa, Frank, por favor, dime que estás poniendo a prueba la teoría de que no soporto las bromas.

—No, definitivamente no, Marm.

Maldijo por lo bajo.

—¿Quién?

—Dos agentes: Whiley y Jenks.

Los conocía. Vivían en polos opuestos con respecto a sus rangos en el cuerpo. Whiley había sido agente de policía treinta y dos años, mientras que Jenks, solo tres.

—¿Dónde están?

—En los vestuarios, M...

—Dime Marm una vez más, Frank, y te juro que...

Kim dejó las palabras sin terminar mientras entraba en la comisaría y giraba a la izquierda. Dos oficiales de policía de apoyo comunitario venían hacia ella. Al advertir su expresión, se apartaron para dejarla pasar, como las aguas del mar Rojo.

Irrumpió en el vestuario masculino sin llamar y anduvo por el laberinto de gabinetes hasta encontrar a sus objetivos.

Whiley estaba parado junto a una taquilla abierta, las manos en los bolsillos. Jenks estaba sentado en el banco, agarrándose la cabeza.

—¿Qué coño estabais pensando? —gritó Kim.

Jenks levantó la mirada hacia Whiley, antes de mirarla a ella. Whiley se encogió de hombros y desvió los ojos. El chico iba por su cuenta.

—Lo lamento... Simplemente no pude... Tengo una hija... Yo solo...

Kim centró toda su atención en Jenks.

—Lo mismo que la mitad del maldito equipo que trabajó día y noche para atrapar a ese hijo de puta. —Avanzó un paso y agachó el rostro, hasta ponerlo cerca de él.— ¿Tienes una idea de lo que has hecho, de lo que has puesto en riesgo? —le espetó.

Se volvió hacia Whiley, que parecía dolido, aunque no cruzaba miradas con Jenks.

—Todo sucedió tan rápido... Oh, no... Dios santo...

—Muy bien, espero que haya valido la puta pena, porque, cuando sus inteligentes abogados lo pongan fuera por brutalidad policíaca, no habrá habido ningún otro castigo.

Jenks sacudió la cabeza entre las manos ahuecadas.

—Se cayó, simplemente... —dijo Whiley, sin convicción.

—¿Cuántas veces?

Cerró la taquilla y miró para otro lado.

A Kim se le apareció la imagen de Leonard Dunn: el hombre abandonando el juzgado y diciéndole adiós con una sonrisa en la boca. Libre para seguir abusando.

Kim pensó en las horas de trabajo que su equipo había invertido en ese caso. No tuvo que decirle a ninguno que se olvidara de las rotaciones. Incluso Dawson había sido, en una ocasión, el primero en llegar al escritorio.

Como grupo, trabajaban en una variedad de asuntos que iban de los crímenes sexuales al asesinato, y cada caso, para alguno de ellos, era personal. Pero esas dos niñas se habían vuelto un asunto propio para todos.

Dawson era el padre de una bebé que, de algún modo, había quedado encandilada con los limitados afectos de su padre. Bryant tenía una hija de casi veinte años, mientras que la propia Kim... Bueno, siete hogares de acogida no dejaban a nadie sin cicatrices.

El caso no los había abandonado ni por un minuto, ni dentro ni fuera del trabajo. Cuando estaban fuera de servicio, su mente divagaba con el hecho de que las niñas siguieran atrapadas en esa casa con aquello que llamaban «padre». Sabían que cada minuto fuera de las oficinas era un dilatado minuto más para dos vidas inocentes. Habían tenido bastantes incentivos para las largas horas de trabajo.

Kim pensó en la joven maestra que había hecho acopio de valor para comunicar sus sospechas a las autoridades. Había arriesgado su reputación profesional y se había expuesto a las mofas de todos los que la rodeaban; aun así, había sido lo suficientemente valiente para hacerlo.

La posibilidad de que todo aquello hubiera sido inútil era como una bola de demolición en el vientre.

Kim pasó los ojos de un agente al otro. Ninguno le devolvió la mirada.

—¿Ninguno de vosotros tiene nada que decir en vuestra defensa?

Aun para sus propios oídos, sonaba como una directora que reprendiera a un par de escolares por haber puesto una rana en el cajón de su escritorio.

Kim abrió la boca para decir algo más, pero ni siquiera ella podía seguir gritando ante una desesperación tan abyecta.

Tras una última ceñuda mirada, giró sobre sus talones y se dispuso a abandonar la habitación.

—Marm, Marm... Espera un minuto.

Se volvió hacia Whiley, que corría hacia ella. Cada una de sus cortas canas y cada centímetro de su cintura los había acumulado trabajando para la policía.

Ella se detuvo y se cruzó de brazos.

—Eh... Solo quería darte una explicación. —Asintió hacia el fondo del vestuario.— Simplemente no pudo contenerse. Traté de detenerlo, pero fue demasiado rápido. Mira, ya habíamos pasado por ahí..., hace algún tiempo. Fue un altercado doméstico, y se castiga a sí mismo porque ahí estaban, ¿sabes? Las niñas... acurrucadas en un sofá. Traté de explicarle que no teníamos manera de saberlo... de detenerlo... —Kim entendía esa frustración. Pero, maldita sea, lo tenían.— ¿Qué va a pasar ahora con Jenks? Es un buen policía.

—Los buenos policías no atizan a los sospechosos, Whiley.

Aunque ella misma se había sentido tentada a hacerlo una o dos veces.

Una parte de ella deseaba que hubiera una trampilla en cada tribunal. Cada vez que apareciera un pedófilo, la trampilla se abriría para enviarlo a un lugar especial en el infierno.

Whiley enterró las manos muy hondo en sus bolsillos.

—Escucha... Yo me jubilo dentro de una semana y...

Ah, por fin estaba claro. Lo que él realmente quería saber era cómo iba a afectarlo todo este episodio.

Kim pensó en la cara de Dawson después de que entraron al sótano de Leonard Dunn y el primer DVD los dejó a todos paralizados. Se imaginó a Bryant llamando a su esposa para cancelar la salida al teatro porque no había podido apartarse de su escritorio. Recordaba los constantes sorbidos de Stacey y sus viajes al baño. Como el miembro más reciente del equipo, la brillante y joven asistente de detective había decidido no exhibir al resto del equipo la profundidad de sus sentimientos.

Y, ahora, quizás el caso ni siquiera llegaría a los tribunales.

Como respuesta a Whiley, simplemente agitó la cabeza.

—¿Sabes qué, agente?, me importa un bledo.

Seis

Tras la sesión con Ruth, Alex, satisfecha, se paró frente a esos certificados enmarcados que sus pacientes encontraban tan tranquilizadores. La licenciatura en medicina y cirugía por la Facultad de Medicina del University College de Londres, el diploma de miembro del Royal College de psiquiatría, el ST-4 y el certificado de cumplimiento de la especialidad representaban los años más arduos de su educación, no por lo duro del trabajo —su coeficiente intelectual de 131 la había ayudado a superarlo—. Había sido el tedio del estudio y el enorme esfuerzo por no exponer la estupidez de sus compañeros y profesores.

El título más fácil de todos había sido, con mucho, el doctorado en psiquiatría. En toda la pared, ese era el único certificado que sus clientes realmente entendían.

Alex no se enorgullecía de sus logros plasmados en papel. En su mente nunca hubo duda de que alcanzaría sus metas. Exhibía esos títulos por una sola razón: la confianza.

Tras los estudios, Alex se había embarcado en la segunda parte de su plan maestro. Había invertido dos años en construir una historia: escribió artículos y estudios de casos dentro de las fronteras prohibidas de la salud mental como profesión. Esos escritos le granjearían el respeto. La opinión de sus compañeros no podía importarle menos; su única motivación era construirse un prestigio incuestionable para los años por venir. Para cuando estuviera lista para comenzar su verdadero trabajo. Por ahora.

Durante esos años, se había sentido obligada a prostituir su práctica en el sistema judicial, haciendo evaluaciones psicológicas de la gran canalla involucrada en procesos judiciales. Era una necesidad repugnante, sí, pero eso la había puesto en contacto con Tim, la víctima adolescente de un hogar roto. Tim había sido un sujeto furioso y mezquino, pero también un piromaníaco muy diestro. Tras la evaluación, Alex se encontró ante la disyuntiva de enviarlo a cumplir una prolongada sentencia en una prisión para adultos o una estancia de corto plazo en una unidad psiquiátrica.

Siempre ingeniosa en el uso de sus capacidades, Alex había fraguado con Tim una sociedad para el beneficio mutuo. Él pasó cuatro meses en la Unidad Psiquiátrica de Forrest Hills, tras los cuales provocó un incendio que acabó con dos muertos y la herencia con la que ella se financiaría el consultorio privado del que disfrutaba ahora. Aquí podía seleccionar a los sujetos que deseaba recibir. Gracias, mamá; gracias, papá.

El azaroso suicidio de Tim la ayudó a atar sus propios cabos sueltos. Qué situación tan afortunada.

En esos años no había habido el menor desperdicio. Cada paciente le había servido en su propósito de construir una mejor perspectiva de la gente que se deja llevar por sus emociones, sus fortalezas, sus motivaciones y, lo más importante, sus debilidades.

A veces, se sentía atormentada por el deseo de comenzar la investigación, pero su agenda quedaba bajo el gobierno de dos factores cruciales.

El primero era la construcción de redes de seguridad. La impecable reputación que se había labrado estaba destinada a arrojar dudas ante cualquier eventual acusación de malas prácticas que se dirigiera en su contra.

Por otra parte, había esperado pacientemente a que los candidatos se presentaran por sí solos. Sus experimentos requerían individuos fáciles de guiar y con un deseo subconsciente de cometer actos imperdonables. El sujeto debía tener la cordura casi intacta, pero también el potencial de desquiciarse si ella así lo deseaba.

Desde su primera reunión, Alex supo que Ruth Willis sería perfecta para el estudio. Sintió la desesperación de la mujer por recuperar las riendas de su vida. La pequeña Ruth, pobre, ni siquiera estaba al tanto de cuánto necesitaba esa conclusión. Pero Alex sí que lo sabía, y eso era lo único que le importaba. Meses de paciencia la habían conducido a ese momento. El gran final.

Había escogido a una persona cuyas alegaciones, en caso de que algo saliera mal, serían desechadas. Se había tomado el tiempo para asegurarse de no fallar. Otros prospectos habían surgido por el camino, individuos que la cortejaban para ser los escogidos, para lograr ese privilegio, pero, a fin de cuentas, Ruth había sido la elegida.

Sus otros pacientes eran irrelevantes, medios para alcanzar el fin. Tenían el placer de patrocinar su envidiable estilo de vida mientras ella se dedicaba al verdadero trabajo.

Alex había pasado muchas horas asintiendo, tranquilizando y reconfortando a sus pacientes, mientras preparaba mentalmente la lista de la compra para la siguiente etapa de su plan. Y todo a trescientas libras por hora.

El pago de su BMW Z4 le llegaba de la esposa de un comisario de policía, cleptómana por estrés. Alex disfrutaba mucho de su coche, por lo que era poco probable que esa paciente en particular llegara a recuperarse en algún momento.

Las dos mil libras esterlinas que costaba el alquiler de su finca victoriana en Hagley las pagaba el propietario de una cadena de agentes de bienes raíces. El hijo de ese hombre sufría de un complejo de persecución paranoica y venía a consulta tres veces por semana. Unas cuantas palabras bien elegidas, soltadas casualmente durante la conversación —y suficientes, sin embargo, para reforzar sus creencias de manera subconsciente—, aseguraban que la recuperación del joven también fuera lenta.

Se paró frente al retrato que ocupaba un lugar destacado sobre la chimenea. Le gustaba mirar dentro de las profundidades de los ojos fríos e insensibles de ese hombre y se preguntaba si él sería capaz de entenderla.

Era una suntuosa pintura al óleo que ella había encargado a partir de una fotografía en blanco y negro. Mostraba al único ancestro, entre todos los que había podido rastrear, por el que sentía algún orgullo.

El tío Jack, como le gustaba llamarlo, había sido un ahorcador, es decir, un verdugo, por ahí de 1870. A diferencia de la ciudad de Bolton, que tenía a los Billington, y de Huddersfield, que contaba con los Pierrepoint, Black Country no tenía una dinastía que se ocupara de un trabajo tan macabro, así que el tío Jack se había topado con ese oficio por accidente.

Reo por no dar sustento a su familia, el tío Jack estaba encarcelado en la prisión de Stafford. En esos tiempos pasó por ahí, William Calcraft, el verdugo con más experiencia en el servicio y quien tenía en su palmarés una marca de alrededor de cuatrocientos cincuenta ahorcados, tanto hombres como mujeres.

Ese día en particular, Calcraft llegó a consumar una doble ejecución por ahorcamiento, de modo que necesitaba un voluntario. El tío Jack fue el único recluso que se ofreció. A Calcraft le gustaban las caídas cortas, que producían muertes lentas y llenas de agonía. Necesitaba un asistente que se agarrara de las piernas de los condenados y se columpiara para acelerar la muerte.

El tío Jack encontró su vocación y, a partir de entonces, viajó por todo el país como verdugo.

Al situarse frente a su retrato, Alex siempre tenía una sensación de pertenencia, una afinidad con un miembro de su familia lejana.

Le sonrió a ese rostro rudo y carente de emociones.

—Vaya, si tan solo las cosas fueran tan simples como en tus tiempos, tío Jack.

Alex se sentó en el escritorio de la esquina. Por fin, su obra magna iba en camino. Había comenzado el viaje en busca de las respuestas a las preguntas que por años la habían intrigado.

Dejó escapar un largo suspiro y sacó del cajón de arriba una hoja de papel Clairefontaine y una estilográfica Mont Blanc.

Era la hora de su entretenimiento particular.

«Querida Sarah», comenzó.

Siete

Ruth Willis se quedó a la sombra de la entrada de la tienda, con los ojos fijos en el parque. El frío penetraba desde el suelo, como estacas de metal, a través de sus pies y hasta sus piernas. La envolvía el hedor de la orina. A su derecha, el contenedor de plástico rebosaba de basura. Había paquetes de patatas fritas y colillas de cigarrillos derramadas sobre el pavimento.

Tenía muy claro, en la mente, el ejercicio de visualización. Alex estaba a su lado.

No te escondes entre las sombras, no estás asustada.

No tenía miedo, solo esa nerviosa impaciencia alguna vez experimentada a la espera de las calificaciones más altas; en aquellos tiempos, cuando era una persona de verdad.

No tienes ningún miedo de que salga del bar, lo estás deseando.

¿Se habría sentido así él aquella noche en que le quitó la luz? ¿Se habría estremecido de emoción él cuando ella salía del supermercado? ¿Habría tenido él la misma sensación de virtuosidad que en ese momento recorría el cuerpo de ella?

Una figura salió por la puerta secundaria del parque y se detuvo en el cruce. La luz de la farola iluminaba al hombre y a su perro. Hubo un momento de calma en el tráfico que pasaba por enfrente, pero el perro esperó el sonido del semáforo antes de atravesar el camino de dos carriles. Todo según las reglas.

No eres una víctima. Te sientes fuerte y confiada, eres justa.

Cuando el sujeto estuvo a su altura, hizo un alto. Ruth se quedó quieta. A tres metros de distancia, él se agachó y puso la correa del perro bajo su pie izquierdo mientras se ataba el cordón del zapato derecho. Tan cerca. El perro miró hacia donde ella estaba. ¿Y el hombre podría notar su presencia? No lo sabía.

Te sientes confiada, tienes el control.

Por un brevísimo instante, se sintió tentada a correr hacia él, a impulsar el cuchillo de cocina contra su espalda arqueada, a mirar al hombre caer al suelo, primero con la cara; pero se contuvo. La visualización tenía su clímax en el callejón. Debía apegarse al plan. Solo entonces quedaría liberada. Solo entonces recuperaría su luz.

Eres una mujer que va sola detrás de un hombre hecho y derecho, y no tienes miedo.

Abandonó las sombras y se puso a caminar unos pasos detrás de él. Sus zapatillas apenas se oían entre el ruido de dos coches que corrían por ese tramo de la calle.

Al legar al callejón, el sonido de los pasos de Ruth quedó expuesto. El hombre tensó el cuerpo al sentir una presencia detrás, pero no giró. Bajó ligeramente el paso, como esperando que el peatón lo rebasara. Pero ella no iba a hacer tal cosa.

Dentro de la faltriquera del abrigo, tu mano sujeta un cuchillo.

A medio callejón, en el punto exacto que había visualizado, sus pulsaciones se aceleraban con cada paso.

—Disculpe —dijo ella, sorprendida de lo tranquilo de su propio tono, mientras repetía las palabras de Alex. El cuerpo del hombre se relajó al escuchar una voz de mujer, y entonces se volvió con una sonrisa en el rostro. Gran error—. ¿Me puede decir qué hora es, exactamente? —le preguntó ella.

Confrontada con el rostro del hombre, la expresión de Ruth permaneció abierta. Él la había violado por la espalda y sus rasgos faciales no significaban nada para ella. Fue el sonido lo que la llevó al pasado. La respiración del tipo era dificultosa a resultas del paseo con el perro. Era un sonido que ella recordaba bien haber oído mientras él le abría las entrañas.

Con la mano derecha, el hombre se descubrió el reloj que llevaba bajo el puño elástico de la chaqueta.

—Diría que es media hora después de...

El cuchillo se hundió en el abdomen con facilidad, viajando a través de carne, músculos y órganos palpitantes. El filo dobló hacia el norte y se encontró con huesos en el tránsito hacia arriba. Ella giró el cuchillo lentamente, triturando todo a su paso, como una batidora de cocina. Su mano descansó un momento contra el vientre y no pudo ir más allá.

Siente su carne en la tuya, pero, esta vez, en tus propios términos.

La sensación de conquista recorrió su cuerpo mientras retiraba el cuchillo. El impulso y la rotación que había tenido que darle para vencer la resistencia habían sido satisfactorios.

Miras el charco de sangre y sabes que todos los poderes que tenía sobre ti se han ido.

Las piernas del hombre temblaron. Él se agarró de la herida con la mano derecha y la sangre comenzó a correr entre sus dedos extendidos. Se apretó con más fuerza. Miró el suelo, desconcertado; luego, los ojos de ella y, una vez más, el suelo, como si fuera incapaz de comprender los incidentes inconexos: la presencia de la mujer y una puñalada.

Recuperas el control, tu destino, tu luz.

El hombre parpadeó rápidamente y, por un instante, su visión se aclaró. Permaneció inmóvil.

Ella tenía todos los sentidos atentos a la vida. Un camión pasó con un estruendo al final del callejón y el sonido le incendió los oídos. Sintió que el estómago se le revolvía cuando un olor espeso y metálico le llenó las fosas nasales. El perro gimió, pero no corrió.

Recuperas el control, tu destino, tu luz.

Ruth retiró el cuchillo y lo volvió a hundir. La segunda penetración no fue tan profunda, pero el impulso hizo retroceder al hombre. Sonó un golpe sordo y repelente cuando la nuca golpeó el hormigón.

Recuperas el control, tu destino, tu luz.

Algo no había salido del todo bien. Ella echaba de menos un detalle crucial. En sus visualizaciones, su cuerpo se impregnaba de paz, de calma.

Se irguió sobre el hombre que se retorcía y volvió a hundirle el cuchillo. Él gimió, así que lo apuñaló una vez más.

Le dio una patada en la pierna izquierda.

—Levántate, levántate, levántate —gritó ella, pero era una pierna tan inerte como el resto del hombre.

Recuperas el control, tu destino, tu luz.

—Levántate, coño.

Apuntó a las costillas y lanzó una patada. Brotó sangre por la boca. Los ojos del hombre se pusieron en blanco y su cabeza se retorció, como si fuera un mamífero trastornado. El perro corría alrededor, aparentemente sin saber cuál era su papel ahí.

Rodaron lágrimas por la mejilla del moribundo.

—Dámela, hijo de puta. Solo devuélvemela —le ordenó.

El cuerpo quedó inmóvil y los sonidos se apagaron en el callejón.

Ruth se enderezó por completo.

Mientras la sangre formaba un charco como un derrame de pintura bajo el cuerpo sin vida, Ruth esperaba.

¿Dónde estaba el alivio?

¿Dónde estaba su salvación?

¿Dónde coño estaba su luz?

El perro ladró.

Ruth Willis giró y huyó para salvar su vida.

Ocho

Todo comenzó con un cadáver, pensó Kim, y se bajó del Golf GTI.

—Casi le das, jefa —dijo Bryant refiriéndose al agente uniformado que tuvo que saltar para esquivar el capó de su coche.

—Estaba a kilómetros de él.

Kim se metió por debajo de la cinta de contención y se dirigió al grupo de chalecos fluorescentes que se arremolinaba alrededor de la carpa blanca. Thorns Road, una calle de dos carriles, formaba parte del enlace principal que iba de Lye a la ciudad de Dudley.

Un lado del camino estaba compuesto por parques y casas, principalmente. El otro estaba dominado por un gimnasio, una escuela y el pub Thorns.

La temperatura diurna de mediados de marzo casi había superado las dos cifras, pero, con la oscuridad, las lecturas de mercurio se habían desplomado de vuelta hasta febrero.