7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: beHEARTBEAT

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Bartenders of New York

- Sprache: Deutsch

Sawyer Lee ist knallhart - und das muss er auch sein. Als erfolgreicher Anwalt kennt er alle Tricks und gilt als gnadenlos. Er ist ein Kämpfer und absoluter Gewinner, aber als Mensch ist er gebrochen. Er musste einen Schlag zu viel einstecken, einen Verlust zu viel erleiden. Doch dann trifft er auf Alice. Sie ist anders als alle, die er bisher kennengelernt hat. Ein bisschen so, wie er früher war. Wird sie die harte Schale durchbrechen können? Oder ist er für die wahre Liebe für immer verloren?

eBooks bei beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 383

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inhalt

Über dieses Buch

Sawyer Lee ist knallhart – und das muss er auch sein. Als erfolgreicher Anwalt kennt er alle Tricks und gilt als gnadenlos. Er ist ein Kämpfer und absoluter Gewinner, aber als Mensch ist er gebrochen. Er musste einen Schlag zu viel einstecken, einen Verlust zu viel erleiden. Doch dann trifft er auf Alice. Sie ist anders als alle, die er bisher kennengelernt hat. Ein bisschen so, wie er früher war. Wird sie die harte Schale durchbrechen können? Oder ist er für die wahre Liebe für immer verloren?

Über die Autorin

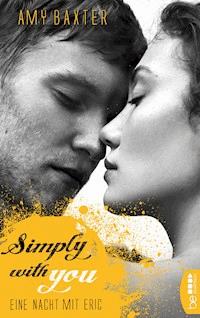

Amy Baxter ist das Pseudonym der Autorin Andrea Bielfeldt. Amy begann ihre Karriere als Selfpublisherin und eroberte dann mit der erfolgreichen Romance-Reihe San Francisco Ink, erschienen bei be-ebooks, dem digitalen Label des Bastei Lübbe Verlags, eine große Fangemeinde. Dank ihres Erfolgs kann sie sich heute ganz dem Schreiben widmen. Zusammen mit ihrer Familie lebt und arbeitet sie in einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein.

Weitere Infos findest du unter http://amybaxter.de/, http://andrea-bielfeldt.de/ und über Facebook.

Amy Baxter

King’s Legacy

Halt mich fest

Vollständige eBook-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Originalausgabe

Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Clarissa Czöppan

Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München

Unter Verwendung von Motiven von © shutterstock: KireevArt | BcsChanyout | Vasya Kobelev

eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde

ISBN 978-3-7325-7646-3

www.luebbe.de

www.lesejury.de

Die Playlist zum Buch findet ihr bei Spotify.Einfach King’s Legacy in die Suche eingeben.

Sawyer

Warm und feucht fließt mir die Flüssigkeit über die Hände. Der unverkennbare Geruch dringt in meine Nase, so intensiv, dass ich es fast schmecken kann, Übelkeit steigt in mir auf. Meine Augen sind in der Dunkelheit gefangen, ich kann nicht sehen, was vor sich geht. Aber ich höre die Schreie, spüre die Hitze, rieche das Mündungsfeuer. Und fühle, dass sich in dieser Sekunde etwas verändert. Schmerzhaft wird mir klar, dass ich nichts mehr tun kann. Es ist zu spät.

Ich schreie.

Ich weine.

Und dann gebe ich auf.

Nichts wird jemals wieder so sein, wie es einmal war. Nichts wird das, was geschehen ist, ungeschehen machen.

Niemand wird mir den Schmerz nehmen können, der von jetzt an ein Teil von mir sein wird.

Alice

»Zeitpunkt des Todes: achtzehn Uhr siebenundfünfzig.«

Mein Herzschlag normalisierte sich nur ganz langsam. Das Adrenalin, das in den letzten Minuten durch meine Adern gejagt war, verklang wie der Schlussakkord eines aggressiven Rocksongs. In meinen Knien spürte ich das Zittern zuerst.

Leer.

Ausgebrannt.

Tot.

Schuldig. So verdammt schuldig.

So fühlte ich mich, als ich mechanisch auf die Uhr über der Tür des sterilen, kalten Operationssaals blickte und mit brüchiger Stimme den Todeszeitpunkt des Mädchens vor mir auf dem Tisch bestimmte. Irgendjemand stellte das elendige Piepen der Maschine aus. Aus. Ende. Stille. Es war vorbei. Endgültig. Ein junges Leben, einfach ausgelöscht.

Für einen kurzen Moment schloss ich die Augen, atmete durch, vergrub mich in der Dunkelheit meines Kopfes. Der Tod haftete an mir wie zäher Schleim. Er war kalt. Eiskalt. Als würde ich tiefer und tiefer in einen bitterkalten Abgrund sinken. In ein Meer aus Tränen, die mich wie einen Freund umfingen und nichts mehr denken ließen. Ich wollte nicht mehr denken. Ich hatte genug Entscheidungen getroffen. Vielleicht waren es die falschen gewesen, vielleicht die richtigen. Egal. Es hatte nichts genützt. Wie erleichternd es jetzt war, sich einfach fallen zu lassen, an nichts mehr zu denken. Alles aus meinem Kopf zu streichen, was mich die letzten Stunden beschäftigt hatte. Worum ich gekämpft hatte. Um ein Leben.

»Alice …« Ich spürte einen leichten Druck auf meiner Schulter, der mich aus der Dunkelheit an die Oberfläche holte. Ich schnappte nach Luft, öffnete die Augen.

Der Oberarzt warf mir einen prüfenden Blick zu. Zwei, drei Sekunden lang starrte ich ihn an, ordnete das Gewirr in meinem Kopf. Mechanisch nickte ich und zog mir dabei den Mundschutz vom Gesicht. Jetzt war mir heiß. Ich fühlte den Schwindel. Die aufsteigende Übelkeit. Ich musste hier raus.

»Es ist nicht deine Schuld, Alice.« Seine Stimme folgte mir, als ich die Gummihandschuhe von meinen Fingern zerrte und dabei über den gekachelten Fußboden Richtung Tür lief. »Du hast getan, was du konntest«, versuchte der Oberarzt mir das Gefühl der Schuld zu nehmen. »Ich rede mit ihren Eltern.«

Ich lächelte müde. Ja, er meinte es gut, das wusste ich. Es war keine Floskel, er meinte, was er sagte. Doch das war vergebene Mühe, denn meine innere Stimme sprach eine andere Sprache. Weniger mitfühlend, sondern schuldzuweisend. Und ich war schwach und kraftlos. Dennoch blieb ich stehen, atmete noch einmal tief durch und drehte mich dann langsam zu ihm um.

»Aber das war nicht genug.«

Ich wandte mich wieder von ihm ab, entledigte mich des OP-Kittels und verließ den Operationssaal. Schließlich stürzte ich raus auf den Flur, wo mich das alltägliche Chaos der Notaufnahme in Empfang nahm. Ein Chaos, das an jedem anderen Tag tröstlich gewesen wäre. Das mich in sich aufgenommen und mitgerissen hätte. Das mich einfach nur hätte agieren lassen, wie ich es seit Jahren tat. Tag für Tag.

Aber diesmal hörte ich weder das Schreien des Unfallopfers vor mir noch die Anweisungen der ruhig gestikulierenden Ärzte an die neuen Assistenzärzte. Ich saugte die neue Situation nicht wie ein Schwamm in mich auf, sondern teilte wie Moses die Menge in zwei Lager und lief da durch, ohne wahrzunehmen, was genau um mich herum geschah. Das Einzige, was ich realisierte, waren die Tränen, die jetzt heiß und brennend in mir aufstiegen. Krampfhaft hielt ich sie zurück.

Ich war es leid. Ich war es so leid, Patienten gut zuzureden, ihnen zu vermitteln, dass alles gut werden würde, und sie dann auf dem Tisch zu verlieren. Ich war es so leid, den Angehörigen die traurigen Nachrichten zu überbringen, in ihre erschrockenen Gesichter zu sehen und das Schreien und Weinen zu hören. Ich war es so leid, das Leben anderer Menschen in meiner Hand zu haben und für sie verantwortlich zu sein. Für ihr Leben zu kämpfen, um dann doch zu verlieren. Ich war es leid.

Mit schweren Beinen schleppte ich mich durch die Flure, schälte mich im Umkleideraum aus meiner dunkelblauen Arbeitskleidung, stopfte sie in den Wäschetunnel und stellte mich unter die Dusche. Das heiße Wasser lockerte zwar meine Schultern, aber konnte nicht die Kälte in mir vertreiben, die sich seit dem Tod meiner Patientin in mir ausgebreitet hatte. Ich lehnte die Stirn gegen die Fliesen, ließ mir den Strahl auf den Kopf prasseln und dachte daran, wie ich vor Jahren voller Elan und ohne Ahnung vom wirklichen Leben beschlossen hatte, Leben retten zu wollen und Ärztin zu werden.

Nach meinem vierjährigen Medizinstudium war ich als Assistenzärztin am New York Presbyterian Lower Manhattan Hospital angenommen worden, um meine Facharztausbildung in der Chirurgie zu machen. Tatsächlich hatte ich immer Neurochirurgin werden wollen, mir in der Welt einen Namen machen. Aber jetzt, nach fast zehn Jahren in diesem Krankenhaus, war ich immer noch hier, letztlich in der Notaufnahme hängen geblieben, und kümmerte mich als Unfallchirurgin um die chirurgischen Notfälle. Die Facharztprüfung habe ich immer wieder aufgeschoben, keine Ahnung, warum. Vielleicht wollte ich nicht weg vom Presbyterian, meinen Vorgesetzten und meinen Kollegen. Vielleicht hatte ich auch einfach nur Schiss, dass ich das Lernen für die Prüfung neben achtzig Wochenstunden Dienst nicht packen würde. Dass ich versagen würde. So wie bei meiner letzten Patientin.

Shit!

Langsam kam Leben in die Umkleidekabine, Spindtüren knallten, Stimmengewirr erfüllte die bis eben noch friedvolle Stille. Nachdem ich mir den Geruch des Todes aus meinen Haaren und von meinem Körper gewaschen hatte, stellte ich das Wasser ab, trocknete mich ab und zog mich an. Gerade wollte ich die Kabine verlassen, da wurde die Tür von außen aufgezogen.

»Hey, Davis! Du gehst schon? Wieso hast du nicht gewartet?« Vicky, meine quirlige Mitbewohnerin, stand direkt vor mir und sah mich aus ihren strahlend blauen Augen gut gelaunt an. Nichts Neues. Sie hatte wirklich immer ansteckend gute Laune. So sehr ich Vicky liebte, so sehr es vielleicht auch geholfen hätte, darüber zu reden – ich konnte jetzt keine Gesellschaft ertragen. Ich wollte allein sein.

»Ich hab noch einen Termin. Fast vergessen«, stammelte ich und wollte mich an ihr vorbeischieben. Auf nichts hatte ich jetzt so wenig Lust wie auf Erklärungen. Auch wenn ich wusste, dass Vicky mich wie keine andere verstehen würde.

»Termin. Aha.« Sie legte den Kopf schief, fasste sich in die blonden Locken und ließ mich nicht aus den Augen. »Ein Date, von dem ich nichts weiß?«

Ich unterdrückte den Impuls, mit den Augen zu rollen.

»Nein. Vic, bitte …«

Vicky war nicht blöd. Sie kannte mich seit unserem ersten Tag hier im Presbyterian. Wir hatten vor fast zehn Jahren zusammen am selben Tag, im selben Team als Assistenzärztinnen angefangen, hatten gemeinsam unzählige Achtundvierzig-Stunden-Schichten hinter uns gebracht, fast jeden unserer Geburtstage seitdem mit gerade anwesenden Kollegen auf dem Flur oder in der Umkleide mit einem am Morgen gekauften Donut und einem lauwarmen Automatenkaffee gefeiert, hatten Schulter an Schulter Anschisse der Oberärzte kassiert, Seite an Seite still und wissbegierig bei Operationen assistiert, uns über Jahre zusammen durch die Mengen an Lernstoff und die Prüfungen geprügelt und miteinander unzählige Tränen vergossen. Aus Wut. Vor Erschöpfung. Aus Angst. Aus Freude. So viele Momente hatten wir schon miteinander geteilt. Und ich hoffte, dass noch viele weitere folgen würden. Denn ein anderes soziales Leben hatte ich nicht. Freunde außerhalb des Krankenhauses hatte ich schon lange nicht mehr. Bereits im ersten Jahr hier hatten sich viele meiner Kontakte verlaufen. Weil bei Doppelschichten einfach die Zeit fehlte, um am Leben der anderen teilzuhaben. Weil ich wegen meines Jobs ständig Einladungen zu Geburtstagen oder anderen Feiern ausschlagen oder kurzfristig absagen musste. Oder weil ich sie schlicht und ergreifend verpennte. Denn Schlaf war heilig. Und jede Minute, die ich neben der Arbeit und dem Lernen noch erübrigen konnte, war für den wenigen Schlaf reserviert. Feiern, ausgehen, shoppen … Diese Bedürfnisse hatte ich damals am Eingang des Presbyterian abgegeben.

So war es bei Vicky und mir gewesen. Wir hatten als Kolleginnen angefangen. Noch im ersten Jahr, in der ersten Woche, hatten wir – eigentlich sie – beschlossen, uns eine Wohnung zu teilen. Wir hatten auch schnell eine gefunden. Klein, nahe am Krankenhaus und bezahlbar. Eine hohe Miete konnten wir uns damals nicht leisten, schließlich hatten wir beide zusammen so viele Schulden, wie manch einer für eine Villa in den Hamptons oder eine Garage voller Sportwagen hinblätterte. Medizin zu studieren machte arm. Deswegen war die Wohnung ein Glücksgriff, denn die Vermieterin, Mrs McDonnaugh, eine ältere, alleinstehende Dame, war vor Jahrzehnten selbst Ärztin im Presbyterian gewesen und wusste, wie schwer es war, etwas Bezahlbares zu finden.

Mittlerweile war mein Schuldenberg abbezahlt, die Wohnung und die Miete immer noch dieselbe, und Vicky und ich waren Freundinnen, die zusammen wohnten, fast alles miteinander teilten und über so ziemlich alles redeten. Aber. Nicht. Heute.

»Nicht heute. Okay?« Bittend sah ich sie an. Ich wollte nicht darüber reden. Nicht jetzt. Und ich war froh, dass Vicky eben Vicky war.

Nach einem letzten grüblerischen Blick nickte sie, trat zur Seite und legte mir kurz die Hand auf die Schulter. »Du weißt ja, wo ich bin. Pass auf dich auf, Davis.« Als sie mich auf die Wange küsste, roch ich den schwachen Rest ihres blumigen Parfüms. Dann schob sie sich an mir vorbei in die Umkleideräume. Kurz darauf hörte ich sie an ihrem Spind. Ohne mich umzusehen, lief ich raus auf den Flur und verschwand in der Menge.

Mit imaginären Scheuklappen auf den Augen verließ ich das Krankenhaus und trat hinaus in die frische Abendluft. Dass ich jetzt fror, lag aber nicht am Wetter. Sondern an meiner Verfassung.

Mit diesen Gedanken im Kopf überquerte ich die nur wenig befahrene Straße und ging ziellos am voll besetzten Parkplatz vorbei. Weder hatte ich einen Plan, wohin ich wollte, noch, wo ich langging. Ich ließ mich einfach treiben, folgte der Straße, ließ meine Füße automatisch einen Schritt nach dem nächsten tun. So, wie sie es schon seit über vierunddreißig Jahren machten. So ein Körper war schon ein Wunder. Er konnte so vieles und von allein, ohne dass wir ihn anleiten oder dazu überreden mussten. Automatisch wusste er, was das Beste für einen war, reagierte bei Gefahr instinktiv und half einem damit zu überleben.

Während ich mich durch die Betonschluchten der 68th treiben ließ, versuchte ich krampfhaft, nicht mehr an den Moment zu denken, in dem ich meine Patientin verloren hatte. Versuchte, das Piepen des Herzmonitors aus meinem Kopf zu bekommen, das sich darin eingenistet hatte wie ein Tinnitus. Ich passierte die 1st Avenue, verglich das Aufschlagen der Bälle auf dem Tennisplatz im St. Catherine’s Park unwillkürlich mit dem Herzschlag eines kranken Patienten. Ich ging am Einkaufszentrum vorbei, wich den Leuten aus, die sich mit voll bepackten Tüten auf den Weg zu ihren Autos oder zum Bus machten, und ignorierte den Essensgeruch, der vereinzelt aus Restaurants an die Luft drang. Als vor mir ein Polizeiwagen aus der Ausfahrt des Departments schoss und plötzlich die Sirene anschaltete, zuckte ich kurz zusammen und brauchte ein paar Sekunden, um mich zu sammeln. Ich lief weiter und weiter und landete irgendwann am Central Park, der um diese Uhrzeit noch von etlichen abendlichen Joggern besucht war, die ihre Runden drehten. Die Familien mit ihren Kindern waren schon längst zu Hause und hatten den Sportlern und Nachtschwärmern Platz gemacht. Ich blickte auf die Uhr. Kurz vor neun. Knappe zwei Stunden hatte ich schon weitergelebt, während ein anderes, junges Leben ausgelöscht worden war. Ich atmete ein und aus. Tief und gierig, schnappte nach noch mehr Luft, um an dem dicken Klumpen, der sich in meiner Brust gebildet hatte, nicht zu ersticken.

Ich war vom East River gekommen, und gleich war ich am Hudson River. Einmal quer durch Manhattan. Zu Fuß. Das würde mir kaum jemand glauben. New York war das Mekka der gelben Taxis, rasanter Fahrradfahrer und verrückter Jogger. Nicht von Spaziergängern.

Der Himmel war dunkel, und die Lichter der Stadt erwachten nach und nach zum Leben. Aus den Clubs drang Musik auf die Straßen, und Männer und Frauen in Business-Kleidung waren vermutlich auf dem Weg zu den angesagten After-Work-Partys. Vicky und ich hielten uns immer nur im Friends in der Nähe des Krankenhauses auf, wenn wir mal Feierabend hatten. Da gingen fast nur Angestellte von dort hin, sodass man immer jemanden traf, den man kannte. Was auch der Grund war, an diesem Abend nicht dorthin zu gehen.

Keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen war, aber irgendwann steuerte ich auf den Pier 99 zu und lief dann mit dem Strom des Hudson River zu meiner Rechten weiter. Das Wasser stank, der Dreck und die Hitze des Tages verdampften, aber auch das registrierte ich kaum, oder ich war einfach schon zu abgestumpft. Auch an den anderen Pieren ging ich vorbei, vorbei an den Gassen, an den dunklen Straßen. Ich blieb stehen, sah mich um und fand mich vor der Fassade eines alten Schlachthauses wieder. Meatpacking Distrikt. Da war ich also gelandet. Mittlerweile merkte ich meine Füße auch. Den ganzen Tag war ich schon auf den Beinen. Oder waren es schon zwei? Ich wusste es nicht. Welchen Tag hatten wir heute? Freitag oder Samstag? Sonntag? Ich maß meine Zeit in Operationen. Am Freitag hatte ich den Tag mit einer Appendektomie, der Entfernung eines Blinddarms bei einer Dreizehnjährigen gestartet. Erfolgreich. Gleich darauf waren mehrere Krankenwagen mit Verletzten einer Massenkarambolage auf dem Highway eingelaufen. Unsere Abteilung war chronisch unterbesetzt, also hatte ich neben der Versorgung von unzähligen Hautabschürfungen und Kopfverletzungen auch unzählige Schnitte versorgt und zusätzlich noch drei Knochenbrüche gerichtet. Einen im Bein, einen im Arm und einmal ein Schlüsselbein. Alles ebenfalls erfolgreich. Und dann irgendwann war das Mädchen auf meinen Tisch gekommen. Das, bei dem ich nicht erfolgreich gewesen war. Das, welches ich verloren hatte. Weswegen ich allein sein wollte.

Allein mit der Toten, die in meinem Kopf immer wieder dieselbe Frage stellte:

Warum?

Sawyer

»Ich hasse Fälle wie diesen.«

Der Whiskey in meinem Glas schimmerte golden, und das Licht brach sich in dem Eiswürfel, als ich den Tumbler langsam drehte, bevor ich den letzten Rest mit einem großen Schluck meine Kehle hinunterlaufen ließ. Er brannte, aber das war gut. Er betäubte das beschissene Gefühl, das sich vor Wochen schon wie eine klebrige Hülle über mich gelegt hatte, und weckte in mir den Wunsch, das Spinnennetz zu zerreißen, mich zu befreien. Erinnerte mich daran zu atmen.

Die Hocker an der Bar neben mir waren besetzt, der Geräuschpegel war hoch und die Stimmung gut im King’s Legacy, der Speakeasy-Bar meines Freundes Jaxon King. Und eben dieser hob jetzt fragend eine Augenbraue.

»Warum?«

»Du weißt, dass ich nicht darüber reden kann.«

Jaxon zuckte mit den Schultern. »Warum fängst du dann überhaupt damit an? Dann lass es doch einfach.«

Ich atmete einmal tief durch. »Richtig. Ich rede nicht über meine Fälle. Ich hatte mir trotzdem ein bisschen Mitgefühl erwartet.« Mein Blick wanderte nach links über meine Schulter zum DJ, der am Ende des Tresens sein Pult aufgebaut hatte, um den Feiernden einzuheizen. Wie jeden Samstag.

Jaxons Augenbrauen zogen sich in die Höhe. »Von mir?«

Ich feixte. »Ein frommer Wunsch …«

Mit einem stoischen Lächeln griff Jaxon sich das nächste Glas, um es mit einer ruhigen, fließenden und routinierten Bewegung zu polieren, während um ihn herum Cocktails gemixt, Obst geschnitten und Bier gezapft wurde. Ein ganz normaler Samstagabend im King’s.

One the way von Overstreet lief gerade, und ich hob das leere Glas in seine Richtung. Mein Freund verstand, schenkte mir nach, und nachdem ich einen Schluck getrunken hatte, atmete ich erneut tief ein und wieder aus. Dann sah ich ihn an. »Ein Raubüberfall. Der Täter hat um sich geschossen, als die Cops kamen.«

»Fuck …« Jaxons Miene änderte sich schlagartig. »Das tut mir leid, Mann«, sagte er mitfühlend.

»Schon okay. Aber es ist hart. Jedes Mal wieder.«

»Es reißt die alte Wunde immer wieder auf, oder?«

»So ist es.«

Mein bester Freund verstand mich blind. Er wusste, was vor fünf Jahren passiert war.

»Wie kommst du klar damit?«

Ich sah auf. »Womit genau? Mit dem Kerl, der für einen Sack voll Schmuck zwei Leute auf dem Gewissen hat, oder mit der Tatsache, dass ich wegen genau so einem Scheißkerl meinen Bruder verloren habe?«

»Sowohl als auch«, sagte er, doch an seinem Tonfall hörte ich, dass ich ihn verletzt hatte.

»Entschuldige, das war Mist.« Es war nicht fair, ihm diese Frage zu stellen. Jaxon war immer für mich da, auch nach Johns Tod war er an meiner Seite gewesen und hatte dafür gesorgt, dass ich nicht untergegangen war.

Jaxons Mundwinkel hob sich ein wenig. Aber es war ein trauriges Lächeln, sofern es so was überhaupt gab. »Wann warst du das letzte Mal an seinem Grab?«

»Ich …« Eigentlich hatte ich keine Lust auf das Thema. Jeder Gang zum Friedhof war schwer für mich. Deswegen besuchte ich meinen Bruder nur unregelmäßig dort. Aber ich wusste, dass er deswegen nicht böse oder enttäuscht gewesen wäre. Er hätte meine Gründe verstanden. Deswegen war es für mich vertretbar. »Ich hab gerade so wenig Zeit«, wich ich aus.

Jaxon zog die Augenbrauen zusammen. »Morgen ist Sonntag. Du weißt, wofür Sonntage gedacht sind, oder?«

»Ich bin Anwalt. Du weißt, was Anwälte sonntags machen, oder?«

»Arbeiten«, sagten wir beide wie aus einem Mund.

Ich war schon immer ein Workaholic gewesen. Und das im Namen der Gerechtigkeit.

Als ich vor sechs Jahren als Staatsanwalt gearbeitet hatte, hatte ich bei Gericht viel mit der hiesigen Polizei und den Bundesbehörden zu tun und Unmengen von Kriminellen hinter Gitter gebracht. Bis ich dahinter gekommen war, wie falsch das Rechtssystem eigentlich lief. Anfänglich hatte ich noch versucht, mich nicht von meinen Mitspielern beeinflussen zu lassen, aber wer nicht mitspielte, war gleich unten durch. Also hatte ich mich ab- und der anderen Seite zugewandt. Ich wollte selber entscheiden können, für was und wen ich kämpfte.

Mit zweiunddreißig Jahren hatte ich die Seite gewechselt. Seit vier Jahren arbeitete ich als Strafverteidiger bei Campbell & Partner, einer der führenden und besten Anwaltskanzleien der Ostküste. Seit fast zwei Jahren war ich einer von fünf Senior-Partnern. Die Arbeit war mein Leben, ich lebte, um zu arbeiten. Außer ihr kannte ich nur noch meine Freunde und den kleinen Teil Familie, den ich noch hatte. Aber Spaß, Freizeit oder gar Urlaub waren nichts, was regelmäßig in meinem vollen Terminkalender Platz hatte. Bis auf wenige Ausnahmen lebte ich in meinem Büro. Meine Freunde waren der festen Meinung, ich würde das irgendwann bereuen. Würde später zurückblicken und nichts als Fälle und Aktenzeichen in meiner Vergangenheit sehen. Ab und an mal ein schneller Fick oder eine kurze Affäre, das war’s. Und das war alles, was ich brauchte.

»Du bist ein guter Anwalt, Sawyer. Der beste, den ich kenne.«

»Wie viele kennst du?«, unterbrach ich ihn.

Ich hielt ihm mein leeres Glas entgegen. Jaxon verstand, und keine Minute später stand es gefüllt wieder vor mir.

»Du bist nicht schuld an dem, was damals passiert ist. Und auch nicht an dem, was deinem Mandanten passiert ist. John würde das genauso sehen. Gib dir nicht für alles die Schuld, Sawyer. Das muss langsam aufhören.«

Ich erwiderte nichts. Was auch? Das mit dem Aufhören war nicht so einfach. Ich fühlte mich schuldig. Egal, ob ich es war oder nicht. Ich fühlte mich schuldig. Das machte mich fertig. Es ging mir nahe. Viel zu nahe. Und hielt mir vor Augen, dass meine Berufung auf Sand gebaut war.

Seit John gestorben war, wollte ich die Bösen bekämpfen. So, wie er es getan hatte. Aber es waren einfach zu viele. Und das wurde mir bei diesem Fall einmal mehr bewusst.

»Hey, Jungs.« Ich sah nach links und erkannte Logan, der sich gerade auf den Barhocker neben mir fallen ließ.

»Hey, Daddy«, begrüßten Jaxon und ich unseren Freund gleichzeitig. Mir boxte er gegen den Oberarm.

»Hört auf damit«, beschwerte er sich, strahlte allerdings über das ganze Gesicht.

»Wie geht’s Chloe?«, erkundigte Jaxon sich nach seiner schwangeren Schwester.

»Sie genießt das Nichtstun«, antwortete Logan.

Jaxon runzelte die Stirn. »Das halte ich für ein Gerücht.«

Logan lachte. »Stimmt. Drei Mal die Woche ist sie noch im Studio und gibt Kurse. Aber du ahnst gar nicht, wie sehr sie mir auf die Nerven geht, weil sie an den anderen Tagen nichts mit sich anzufangen weiß. Hier darf sie ja nicht mehr arbeiten«, setzte er vorwurfsvoll hinterher.

»Sie ist schwanger. Natürlich darf sie nicht mehr hier arbeiten«, entgegnete Jaxon mit einem Augenrollen.

»Wenn ihr so langweilig ist, solltest du vielleicht nach Hause fahren und dich um sie kümmern, anstatt hier rumzuhängen«, warf ich ein und erntete dafür gleich den nächsten angedeuteten Boxhieb.

»Das werde ich. Sobald ich wenigstens einen Drink mit euch gehabt habe. Unsere Wohnung gleicht einer Möbelausstellung. Und Chloe hat bereits alles entsorgt, was einem Baby gefährlich werden könnte. Sogar den Alkohol.«

Jaxon lachte, ich fiel mit ein.

»Ja, ja, lacht ihr nur. Warte ab, Jax, bis sie versucht, das King’s kindersicher zu machen.«

»Nur über meine Leiche.«

Jetzt lachten Logan und ich, und einen Drink lang feixten wir darüber, was Chloes Schwangerschaft mit sich brachte.

Chloe war Jaxons zwei Jahre jüngere Schwester. Sie und Logan hatten schon während des Colleges etwas miteinander gehabt und dann über Jahre nur eine platonische Freundschaft geführt. Vor wenigen Monaten war ihnen klar geworden, dass sie doch mehr füreinander empfanden, und seitdem waren sie fest zusammen. Endlich. Irgendwie hatte jeder hier gewusst, dass die beiden zusammengehörten, nur sie selbst nicht. Selbst Jaxon hatte es irgendwann geschnallt. Das Kind war nicht geplant gewesen, aber beide freuten sich. Und wir uns auch. Auf das erste King’s Baby. In einem halben Jahr würde es soweit sein. Kein Wunder also, dass Logan verzweifelte, weil Chloe jetzt schon völlig überzogene Sicherheitsmaßnahmen ergriff.

»Okay, Themenwechsel. Sawyer, was gibt’s Neues?«, wollte Logan wissen.

Ich zuckte mit den Schultern. »Viel Arbeit.«

»Also alles wie immer.«

»So ist es.« Ich hatte keine Lust mehr, über meinen Job zu sprechen. Das hatte ich eben mit Jaxon zur Genüge getan, was Logan nicht wissen konnte. »Und was macht dein Job so?«, hakte ich nach. Logan hatte mit der Trennung von seiner Verlobten Aubrey auch die Firma seines Schwiegervaters verlassen, in der er CEO gewesen war, und in einer anderen Bank neu angefangen. Dort sollte er das Unternehmen wieder auf die Spur bringen.

»Läuft gut. Mr Milano lässt mir freie Hand, und ich glaube wirklich, dass das Unternehmen eine Chance hat und wieder aus den roten Zahlen herauskommen kann.«

»Das hört sich gut an«, sagte ich und stürzte den Rest meines Whiskeys mit einem Schluck runter. Er brannte nicht mehr. Es wurde Zeit zu gehen, mich ins Bett zu legen und ein paar Stunden zu schlafen.

Ich schlug mit der Hand auf den Tresen. »Jungs, ich verabschiede mich. Wir sehen uns die Tage.«

Jaxon hob die Hand. »Klar, Mann. Und nimm es dir nicht so sehr zu Herzen. Du schaffst das schon.«

Ich nickte nur stumm und wich Logans fragendem Blick aus. Meinetwegen sollte Jaxon ihm erzählen, was los war.

Ich verließ das King’s Legacy und trat durch die schwarze Stahltür nach draußen in die Gasse. Preston, der Türsteher, warf mir noch einen Abschiedsgruß hinterher, doch als die Tür ins Schloss fiel, war es still um mich. So still, wie es in New York nachts um eins eben sein konnte.

Der Verkehr rauschte leise an der Gasse vorbei, in weiter Ferne hörte man die Sirenen der Polizei, die vergeblich versuchte, aus dieser Stadt eine saubere Stadt zu machen. Doch so viele Verbrecher, die nachts eingebuchtet wurden, kamen am nächsten Morgen wieder raus. Entweder weil man ihnen nichts nachweisen konnte, oder weil schlichtweg kein Platz in den Zellen war. Manchmal hinterfragte ich wirklich, was unser Job eigentlich für einen Sinn hatte, wenn es letztendlich doch wieder in die Hose ging. Aber das waren schlechte Momente. Jaxon hatte es auf den Punkt gebracht: Ich war ein guter Anwalt. Und ich würde auch diesen Fall gewinnen, so sehr er mich auch gerade runterzog. Das durfte ich nicht mehr zulassen. Ich musste endlich darüber hinwegkommen. In der Theorie war das einfach gesagt, in der Praxis schwer umzusetzen. Aber ich würde es schaffen. Irgendwann.

Doch nicht mehr heute Nacht.

Jetzt merkte ich die Müdigkeit in meinen Knochen. Es wurde Zeit, eine Mütze Schlaf zu kriegen, bevor ich bei Sonnenaufgang wieder im Büro sitzen würde.

Also nahm ich Tempo auf und durchquerte die Gasse, um mir an der Straße ein Taxi zu sichern. Doch dann hörte ich ein leises Schluchzen rechts neben mir. Ich wandte mich um und sah eine zusammengekauerte Gestalt auf einem Palettenstapel sitzen. Schmal, langhaarig. Eine Frau. Allein in dieser dunklen Gasse. Was war da los? Ich sah das Beben der schmalen Schultern. Sie schien zu weinen. Ich zögerte.

Ich wollte weitergehen, Jaxons Rat befolgen und mich nicht um jede verlorene Seele in diesem Universum kümmern. Aber – fuck! – ich konnte nicht. Also blieb ich stehen und änderte die Richtung. An Schlaf war so schnell wohl nicht mehr zu denken.

Alice

Es gibt Momente im Leben, in denen die Zeit einfach stehen bleibt. Du kannst sie nicht zurückdrehen, kannst nichts mehr ändern an dem, was geschehen ist. Und du kannst sie auch nicht weiterdrehen, egal, wie sehr du dich auch anstrengst, dieser Zeitschleife zu entfliehen.

Du steckst fest.

Und erlebst diesen einen Moment immer wieder.

Und wieder.

Und wieder.

Sawyer

»Hey, kann ich helfen?«

Die junge Frau hatte sich auf die Paletten sinken lassen, auf denen einmal die Woche die Getränke für das King’s geliefert wurden. Sie reagierte nicht auf mich. Sie hatte die Hände vor das Gesicht geschlagen und weinte tatsächlich, ihre Schultern bebten leicht. Auch das noch.

Ich stöhnte unhörbar auf und versuchte es erneut, diesmal ging ich noch etwas näher und legte vorsichtig meine Hand auf ihre Schulter. »Hey. Sind Sie verletzt?«

Die Frau zuckte zurück, als ich sie berührte, hob kurz den Kopf und schüttelte ihn, bevor sie ihn wieder senkte. »Lassen Sie mich.« Ich bemerkte ihre innere Abwehr, ihre Schultern versteiften sich.

Ich steckte meine Hand zurück in die Jackentasche, um nicht noch einmal in Versuchung zu geraten, sie anzufassen. Das Letzte, was ich wollte, war, ihr Angst zu machen. »Sind Sie verletzt?«, fragte ich ein weiteres Mal. Ich würde niemanden zurücklassen, der verletzt war, da konnte sie mich abweisen, so oft sie wollte. Aber wieder verneinte sie, schüttelte energisch den Kopf, wobei sie ihr Gesicht weiter in ihren Händen verbarg. Ein erneuter unterdrückter Schluchzer entwich ihr, und wieder zitterten ihre Schultern.

»Hören Sie … Ich werde …« … Sie doch hier nicht einfach so zurücklassen, wollte ich sagen, aber sie fuhr mir über den Mund.

»Gehen Sie!«

Ich rührte mich nicht.

»Gehen Sie! Bitte.« Sie klang ziemlich entschlossen.

Ich atmete einmal ein und aus, dann nickte ich. Gut, wenn sie keine Hilfe wollte … Ich konnte sie schließlich nicht zwingen. Außerdem war ich echt im Eimer. Solange sie nicht verletzt und meine Hilfe nicht lebensnotwendig war, war es wohl tatsächlich besser, wenn ich jetzt einfach ging. Und einfacher. Ich hatte genug eigene Probleme, da brauchte ich ihre nicht auch noch. Also nickte ich stumm, mehr für mich als für sie, und drehte mich um, doch bereits nach wenigen Schritten hielt ich wieder an. Fuck! Ich konnte sie nicht allein lassen. Wer wusste schon, was ihr zugestoßen war. Vielleicht stand sie unter Schock, wollte deswegen keine Hilfe. Ich konnte nicht einfach gehen. So ein Scheißkerl war ich nicht, auch wenn ich mir in dem Moment wünschte, ich wäre einer. Fuck!

Also drehte ich mich wieder zu ihr um, sah sie weiter in ihre Handflächen schluchzen und ging die paar Schritte zurück, ließ aber diesmal einen halben Meter Raum zwischen uns. Es ging ihr schlecht, also würde ich mich um sie kümmern. Und wenn sie das partout nicht wollte, wenigstens bei ihr bleiben, bis sie sich wieder gefangen hatte. Daher ging ich in die Knie und hockte mich vor sie. Ein leichter Geruch nach Desinfektionsmittel kroch mir in die Nase.

»Ich bin zwar manchmal ein Arsch, aber niemals würde ich eine Frau, die offensichtlich Hilfe benötigt, in einer dunklen Gasse einfach so zurücklassen«, sagte ich ruhig, aber bestimmt.

Das leise Schluchzen hörte auf, das Zucken ihrer Schultern ebenfalls. Ihre Hände fielen auf ihre Oberschenkel und ihr Kopf hob sich ein Stück, aber alles, was ich erkennen konnte, war ein Schleier aus dunklen, langen Haaren. »Was haben Sie gesagt?« Ihre Stimme war belegt, was vermutlich vom Weinen kam.

»Ich sagte, dass ich Sie hier nicht alleine zurücklassen werde«, wiederholte ich ruhig.

Ein raues Lachen, dann strichen ihre Hände die Haare nach hinten, und als sie den Kopf nun ganz anhob, konnte ich ihr Gesicht sehen. Das Erste, was mir auffiel, war die Farbe ihrer Augen. Sie waren dunkel, fast schwarz. Von dichten, langen Wimpern umrahmt. Wunderschön. Und sie sahen mich unendlich traurig an. Sekunden. Minuten. Stunden? Ich verlor jegliches Zeitgefühl, während ich sie ansah. Bis ihre Stimme mich wieder in die Gegenwart holte.

»Ach ja?« Sie klang jetzt überraschend knallhart. Abweisend. Niemand sollte ihr zu nahe kommen, hinter ihre Fassade blicken. Ich kannte so ein Verhalten nur zu gut, und vielleicht ließ ich mich gerade deswegen nicht beirren.

»Entweder setze ich Sie in das nächste Taxi und bringe Sie nach Hause. Oder –«

»Sie sollten nichts versprechen, was Sie nicht halten können«, spottete sie nun, ohne mich anzusehen.

»Ich halte meine Versprechen immer«, gab ich unsanft zurück. Ich konnte es nicht leiden, wenn man mich für unfähig hielt.

Ihre Lippen pressten sich für einen Moment aufeinander. Schöne Lippen. Voll und ungeschminkt.

»Aber man darf nichts versprechen, wenn man sich nicht zu einhundert Prozent sicher ist, dass man es auch halten kann«, wiederholte sie unbeirrt. Diese Frau war hartnäckig.

Ich schnaubte. »Wenn ich sage, ich lasse Sie in dieser Gasse nicht zurück, dann mache ich das auch nicht.«

In ihren Augen schimmerten noch Tränen. Ich hatte keine Ahnung, warum sie weinte. Ob sie Liebeskummer, eine schlechte Nachricht oder vielleicht sogar jemanden verloren hatte. War sie womöglich überfallen worden? Im Nu scannte ich ihren Körper, der in Turnschuhen, Jeans, einer hellen Bluse und einer leichten Jacke steckte. Auf dem Schoß lag ihre Tasche, sie stützte die Ellenbogen darauf. Auf den ersten Blick konnte ich keine Zeichen von Gewalteinwirkung entdecken, und das beruhigte mich.

»Mir fehlt nichts …«

»Dann schlage ich vor, Sie gehen jetzt heim. Ich kann Ihnen ein Taxi rufen. Oder …«

Ihr Blick, der eben noch verschleiert gewesen war, wurde klar. »Oder?«, fragte sie schneidend. Ihre dunklen Augen nahmen mich misstrauisch unter die Lupe. Sie scannte mich ebenfalls innerhalb von Sekunden, von meinen Augen bis zu meinen Schuhen und zurück. Ihr abschätziger Blick und ihre abfällig verzogenen Mundwinkel zeigten mir, dass sie mir nicht vertraute und deswegen keine Hilfe von mir annehmen würde. Egal, was ich vorschlagen würde. Ich hätte gehen sollen. Aber stattdessen …

»Oder ich lade Sie auf einen Drink ein und gebe Ihnen die Chance, mir Ihr Herz auszuschütten. Ich bin ein guter Zuhörer.« Verdammt! Was war in mich gefahren? Warum hatte ich das gesagt? Musste ich ihr wirklich beweisen, dass ich ein netter Kerl sein konnte, wenn ich wollte? Ich kannte diese Frau nicht, jedoch war ich noch nie gut mit einer Abfuhr klargekommen. Aber im Moment war ich die denkbar schlechteste Gesellschaft, die sie sich heute Nacht hätte wünschen können. Mein Kopf war voll mit meinen eigenen Problemen. Doch es war zu spät, die Worte hatten bereits meinen Mund verlassen.

Weiterhin ruhig beobachtete sie mich. Sie war auf der Hut, bewegte sich nicht und sprach schließlich mit fester Stimme. »Ich könnte schreien, wenn Sie mich nicht in Ruhe lassen.«

Damit war alles gesagt. Ich sollte gehen. Jetzt.

»Ja, das könnten Sie. Aber ich bin harmlos, im Gegensatz zu anderen Gestalten, die hier unterwegs sind.« Ich war masochistisch veranlagt. Eindeutig.

»Harmlos? Sie? Eine Nervensäge sind Sie.« Ein weiterer Versuch, mich in die Flucht zu schlagen. Ein guter sogar, denn ich musste langsam fürchten, dass sie recht hatte, was mein Verhalten anging. Aber ich ignorierte ihre Antwort und blieb vor ihr stehen.

»Warum lassen Sie mich nicht einfach in Ruhe? Ich bin keines dieser Weibchen, das Sie beschützen müssen.« Mit diesen Worten kehrte Kraft in ihre Stimme zurück. »Ich kann sehr gut auf mich allein aufpassen.« Sie machte Anstalten aufzustehen.

»Das glaube ich Ihnen. Unter normalen Umständen, aber nicht in Ihrer Verfassung.«

Sie verharrte in einer aufrechten Sitzposition und sah mich interessiert an. »Sind Sie gläubig?«

Keine Ahnung, warum ich mich nun auch noch darauf einließ, aber ich zuckte mit den Schultern und antwortete ihr. »Manchmal.«

»Wie kann man manchmal gläubig sein?«

»Wenn ich Beistand brauche, weil ich alleine keinen Ausweg finde und nicht mehr weiterweiß, warum auch immer, dann bete ich. Zu wem auch immer. Wenn es mir gut geht, wenn alles nach meinen Vorstellungen läuft, dann verschwende ich keinen Gedanken an irgendeine Art von Gott. Also bin ich nur manchmal gläubig. Dann, wenn der Glaube alles ist, was ich habe.« Das kam nicht oft vor. Wenn man es ganz genau nahm, war mir das in der Art erst einmal passiert. Aber es war die Wahrheit.

Ihre Gesichtszüge wurden weicher, das konnte ich selbst im Halbdunkel der Gasse erkennen. »Ich glaube gerade an gar nichts mehr«, sagte sie leise und sah an mir vorbei, irgendwo in die Dunkelheit hinter mir. Begleitet von einem leichten, fast unmerklichen Kopfschütteln. Ihre ganze Haltung zeigte Resignation. Diese Frau war eindeutig gerade am Ende ihrer Kräfte.

»Wie wäre es mit einem Drink?«, fragte ich, um abzulenken.

Sie schüttelte den Kopf. »Ich lasse mich von Fremden nicht auf einen Drink einladen.« Erneut machte sie sich bereit aufzustehen.

»Das ist wohl vernünftig. Aber …« Einem Impuls folgend hielt ich ihr die Hand entgegen. »Ich bin Sawyer. Sawyer Lee. Sechsunddreißig, nicht auf der Suche nach einem Abenteuer, also geht keine Gefahr von mir aus. Außerdem bin ich Anwalt, ich weiß also, was mir blühen würde, würde ich mein Versprechen nicht halten. Und – ich bin tatsächlich ein guter Zuhörer«, betonte ich nochmals. Mittlerweile glaubte ich schon selbst daran.

Ihr Blick ruhte auf mir, reglos saß sie da, sah mich an, überlegte, ließ meine Worte sacken und meine Hand unbeachtet zwischen uns schweben. Aber dann rieb sie sich mit der Handfläche über die Augen, stand ebenfalls auf, wischte sich die Hände an ihrer Jeans ab und ergriff meine.

»Alice. Alice Davis. Vierunddreißig, Ärztin, derzeit ohne einen Glauben an irgendwas. Ich bin auch nicht auf der Suche nach einem Abenteuer und auch überhaupt nicht in der Stimmung dafür. Aber … ich könnte jetzt tatsächlich einen Drink vertragen.«

Ich ließ ihre Hand nur unwillig los. Obwohl sie schmale Finger hatte, war ihr Händedruck kräftig. Sie war es anscheinend gewohnt, Männerhände zu schütteln. Alles an ihr war schmal. Ihr Gesicht, ihre Nase, ihr Hals, ihr Oberkörper, die Arme, Beine … Sie war schlank, zierlich sogar, und kleiner als ich, was bei meiner Größe von fast einem Meter neunzig nicht sehr schwer war. Aber sie hatte Kraft. Ich fragte mich, was sie so aus der Bahn geworfen hatte, dass sie sich in eine dunkle Gasse verkriechen musste. Vielleicht würde ich es rausfinden. Ich hatte plötzlich wirklich das Bedürfnis, ihr zu helfen. Und wenn es nur mit einem Drink und einem Gespräch war.

»Also, da ich jetzt nicht mehr der unheimliche Fremde bin … Darf ich Sie … dich jetzt auf einen Drink einladen? Das King’s ist gleich da hinten«, sagte ich und zeigte auf die Tür von Jaxons Bar.

»Eine Bar? Hier?« Sie sah nun mit hochgezogener Stirn an mir vorbei, konnte aber anscheinend nichts erkennen. Kein Wunder. Die schwarze Eingangstür des King’s Legacy war selbst bei Tag schwer zu finden, erinnerte sie doch eher an die Hintertür einer Wäscherei als an den Eingang einer angesagten Bar in Manhattan.

»Ja. Ich kenne den Besitzer.« Ihr Blick fand meinen. »Ich weiß, die Gasse sieht nicht danach aus. Aber es ist ein guter Ort für einen Drink um die Zeit.« Klar, sie kannte mich nicht, und wie sie gesagt hatte – sie ging in der Regel nicht mit Fremden mit. Sie tat das, was Eltern ihren Kindern schon in jungen Jahren einbläuten. Aber ich wollte sie beruhigen, ihr zeigen, dass sie mir vertrauen konnte. Und in ihren Augen sah ich, dass sie neugierig genug war, es wirklich zu tun. Entgegen ihrer Vernunft, entgegen ihrer Regeln. Und dass sie Regeln hatte – das konnte ich in ihren Augen sehen. Sie war keine Frau, die sich führen ließ. Zumindest nicht ohne Gegenwehr. Sie war selbstständig und selbstbewusst, zielstrebig, kannte ihren Weg. Nur jetzt … Jetzt war sie anscheinend verloren. Sie tat mir leid, ich wollte ihr einfach nur helfen.

Sie kniff die Augen etwas zusammen, als sie mich erneut musterte. Eindringlich und mit ernster Miene. »Nur ein Drink. Sonst nichts. Kein Antatschen, kein Knutschen, nichts. Klar?«

Innerlich schluckte ich, auch wenn ich tatsächlich keinen Gedanken an so etwas verschwendet hatte, trafen mich ihre Worte. Sah ich wirklich aus wie einer, der willkürlich hilflose Frauen abschleppte? Aber ich erwiderte ihren Blick ebenso ernst. »Nichts dergleichen hatte ich im Sinn. Nur ein Drink.«

Ich sah ihr an, dass sie mir kein Wort glaubte. Trotzdem nickte sie. Ich hatte ja vermutet, dass sie neugierig genug sein würde, um es auszuprobieren. Und so sehr ich vor wenigen Minuten noch nach Hause gewollt hatte, um wenigstens noch eine Mütze Schlaf zu bekommen, so sehr wollte ich jetzt mit dieser Alice in die Bar gehen und mir anhören, warum sie den Glauben an alles verloren hatte.

Oder mit ihr schweigen.

Alice

»Sawyer! Bist du nicht eben da aus der Tür raus?« Ein ziemlich großer, sexy Kerl mit dunklen Haaren und unglaublich intensiv blickenden Augen stand vor einem langen Tresen und kam uns mit einem Tablett in der Hand entgegen, als ich hinter meinem neuen Bekannten Sawyer das King’s Legacy betrat. Die Geräuschkulisse haute mich um. Natural von Imagine Dragons dröhnte uns entgegen. Im Gegensatz zu der Stille in der Gasse war es hier enorm laut. Musik, Stimmengewirr, Gelächter und das Klirren von Gläsern ließen die Lautstärke in die Höhe schießen. Worauf hatte ich mich eingelassen? Nichts wollte ich mehr, als meine Ruhe haben. Das schien hier unmöglich. Ich sollte mich umdrehen und gehen. Das war eine total dämliche Idee. Aber es war zu spät, um kehrtzumachen und mich unter dem nächsten Stein zu verkriechen.

»Jaxon, das ist Alice. Eine … alte Freundin. Wir haben uns eben zufällig an der Straße getroffen und beschlossen, noch was zu trinken«, stellte Sawyer mich vor und kämpfte dabei gegen die laute Musik an, die ein DJ hinter dem Tresen auflegte. »Alice, das ist Jaxon King, der Besitzer der Bar und mein Freund.«

Jaxon guckte Sawyer skeptisch an, eine einzelne Augenbraue zog sich nach oben. Mein Blick schnellte ebenfalls in Sawyers Richtung. Eine alte Freundin? Ich warf ihm einen fragenden Blick zu, den er stumm erwiderte. Er sagte so viel wie: Was hätte ich sonst sagen sollen? Dass du heulend vor der Bar gehockt hast und ich dich aufgegabelt habe?

Nein, eher nicht. Die Wahrheit wäre tatsächlich unpassend gewesen. Also nickte ich ergeben und hielt meine Klappe. Der Stein, unter dem ich mich verkriechen wollte, verschwand immer mehr in unerreichbare Ferne.

Jaxons Blick wanderte zu mir, und ein freundliches Lächeln legte sich auf sein Gesicht. Ein einstudiertes Barkeeper-Lächeln. Ich hatte ein einstudiertes Ärztinnen-Lächeln drauf, um meine Patienten zu begrüßen oder zu beruhigen. Um zu signalisieren, dass alles in Ordnung war. Genau damit erwiderte ich seines. Vielleicht half es, mich vor neugierigen Nachfragen zu bewahren. Keine Ahnung, wie gut die beiden sich kannten, wie nahe sie sich standen.

»Na dann, herzlich willkommen im King’s, Alice. Da hinten ist noch ein Tisch frei, wenn ihr etwas ungestörter sein möchtet, um euch zu unterhalten.« Ich hätte schwören können, dass dies ein Seitenhieb war, der ihm Spaß gemacht hatte. Entweder brachte Sawyer ständig Frauen mit hierher oder aber nie. Ich tippte auf Ersteres und fragte mich in dieser Sekunde, ob ich wirklich eine Nummer auf seiner Liste sein wollte. Andererseits war das hier kein Date. Ich hatte klargemacht, dass außer einem Drink nichts laufen würde. Nicht das kleinste Bisschen. Und deswegen sollte es mir egal sein. Ich hatte gerade wirklich andere Sorgen, als über das Sexleben eines Anwalts nachzudenken, um das er selbst sich mit Sicherheit überhaupt keine Gedanken machen musste.

Doch selbst in meinem desaströsen Zustand musste ich zugeben, dass dieser Kerl wirklich nicht von schlechten Eltern war. Verdammt! Er war fast einen Kopf größer als ich, und seine breite Brust sowie seine ganze Statur zeigten mir, dass er irgendeine Art Kraftsport machte. Er war der absolute Beschützertyp. Sein Blick war wachsam, klar, er war Anwalt, vermutlich entging ihm nichts, was um ihn herum passierte. Und sein Lächeln war umwerfend. Ein Lächeln, das einen vergessen ließ, woher man kam, wohin man wollte und wer man überhaupt war. Ja, ich war mir sicher – er brauchte sich um mangelnde Aufmerksamkeit von Frauen keine Sorgen zu machen. Aber ich fragte mich, warum er nachts alleine rumlief und dann ausgerechnet mich von der Straße auflas. War er wirklich einfach nur nett und wollte helfen? Oder erhoffte er sich doch mehr? Dann würde ich ihn enttäuschen. Bitter enttäuschen.

»Alles klar, Jax«, hörte ich Sawyer sagen, nachdem die beiden noch ein paar Worte gewechselt hatten. Daraufhin berührte er mich leicht am Arm. »Gehen wir?« Ich starrte ihn an. Er war ein völlig Fremder, der mich beim Heulen in einer dunklen Gasse erwischt hatte. Genau. In einer dunklen Gasse. Und er hat dir nichts getan. Okay. Ein Drink.

Ich nickte automatisch, und Sawyer dirigierte mich an dem langen Tresen vorbei in eine ruhigere Nische, in der ein zum Tisch umgebautes Rumfass mit einem knallroten Ledersofa und zwei schwarzen Stühlen stand. Ich setzte mich sofort auf das Sofa, das mit der Lehne an der Wand stand und den Blick in den Raum ermöglichte. Ich hasste es, mit dem Rücken zum Geschehen zu sitzen. Wobei das hier eine willkommene Abwechslung gewesen wäre, denn hinter mir an der Wand hingen mehrere Schwarz-Weiß-Fotografien in verschiedenen Bilderrahmen, die zusammen ein harmonisches Bild ergaben. Trotzdem war mir ein Blick in den Raum lieber.

Während ich mich setzte, sah ich mich verstohlen in der Bar um, die fast bis auf den letzten Platz besetzt zu sein schien. Auf einer kleinen Tanzfläche zwischen Tresen und Wand tanzten ein paar Leute zu den Beats, die der DJ auflegte. Am Tresen wurde getrunken, während wieder andere an den Tischen zusammensaßen und sich unterhielten. Ich musste zugeben, dass ich die Mischung aus Neu und Alt mochte. Die Wände waren nur verputzt, der Boden schien reiner Beton zu sein, die Decken waren hoch und gut ausgeleuchtet, der Tresen zog sich über die ganze Länge des gemütlich beleuchteten Raums, dahinter befanden sich imposante Regale, in denen Gläser und Flaschen aufgetürmt waren. Ein Mekka für jeden Alkoholiker. Dazwischen eine runde, pizzatellergroße Wandleuchte, auf der dasselbe Logo prangte wie auf der Tür draußen. Der Schriftzug King’s Legacy, eingefasst in ein kreisrundes Ornament. Edel. Wirklich edel.

Sawyer zog seine Jacke aus, hängte sie über einen der Stühle. Mein Blick blieb an seiner nicht zu breiten, aber durchtrainierten Brust hängen, die sich unter dem eng anliegenden T-Shirt abzeichnete. Vielleicht fiel es mir auch nur auf, weil ich mit der Anatomie des menschlichen Körpers so vertraut war. Egal aus welchem Grund – nicht nur sein Oberkörper war nett anzusehen.

Seine Augen faszinierten mich. Sie hatten die Farbe von silbrigem Stahl vor einem leuchtend blauen Himmel. Ihr Ausdruck war irgendwie schwermütig, ein Widerspruch in sich. Sie blickten freundlich, aber ich war mir sicher, dass sich hinter ihnen ein tiefer Abgrund verbarg. Er hatte einen eindringlichen Blick, der mir durch und durch ging und mich dazu brachte, mich zu fragen, was er in seinem Leben schon Schlimmes gesehen hatte. Aber das würde ich lassen. Ich kannte solche Typen.

Ein Drink. Mehr nicht.