Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Sie war die Königin der Wüste: Die ergreifende Romanbiografie »Kleopatra« von Margaret George jetzt als eBook bei dotbooks. Sie hat alles verloren: Der römisches Kriegsherr Augustus hat ihre Macht zerschlagen, es gibt keinen Ausweg mehr für sie. In diesem Moment ist Kleopatra nicht mehr die gottgleiche Pharaonin und wunderschöne Verführerin, als die sie ihr Leben lang bekannt war – und beginnt sich zu erinnern: Wie sie mit gerade einmal achtzehn Jahren mit dem eigenen Bruder verheiratet wurde … und wie sie von Anfang an um ihre Position als Regentin kämpfen musste. In ihrer Verzweiflung wandte sie sich an den römischen Kaiser, der wie so viele Gefallen an der schönen Herrscherin fand. Als Geliebte des Caesar konnte Kleopatra endlich ihre Macht festigen – doch als dieser ermordet wird, muss sie um weit mehr als nur ihre Krone fürchten … »Ein bewegendes Epos. Durch und durch fesselnd, als ob alte Fresken zum Leben erwacht wären.« Entertainment Weekly Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der historische Roman »Kleopatra« von New York-Times-Bestsellerautorin Margaret George. So fesselnd wie ein Roman von Rebecca Gablé, so gut recherchiert wie die Bestseller von Hilary Mantel. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 2500

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über dieses Buch:

Sie hat alles verloren: Der römisches Kriegsherr Augustus hat ihre Macht zerschlagen, es gibt keinen Ausweg mehr für sie. In diesem Moment ist Kleopatra nicht mehr die gottgleiche Pharaonin und wunderschöne Verführerin, als die sie ihr Leben lang bekannt war – und beginnt sich zu erinnern: Wie sie mit gerade einmal achtzehn Jahren mit dem eigenen Bruder verheiratet wurde … und wie sie von Anfang an um ihre Position als Regentin kämpfen musste. In ihrer Verzweiflung wandte sie sich an den römischen Kaiser, der wie so viele Gefallen an der schönen Herrscherin fand. Als Geliebte des Caesar konnte Kleopatra endlich ihre Macht festigen – doch als dieser ermordet wird, muss sie um weit mehr als nur ihre Krone fürchten …

»Ein bewegendes Epos. Durch und durch fesselnd, als ob alte Fresken zum Leben erwacht wären.« Entertainment Weekly

Über die Autorin:

Margaret George verbrachte als Tochter eines amerikanischen Diplomaten einen Großteil ihrer Kindheit auf Reisen nach Tel Aviv, Ägypten, Taiwan u.a. So wurde erstmals ihre Leidenschaft für die Geschichte fremder Kulturen geweckt. George studierte englische Literatur und Biologie in Massachusetts, sowie Ökologie in Stanford und arbeitete schließlich als Wissenschaftsautorin. Ihre Liebe zur Geschichte hat sie jedoch nie losgelassen, weshalb sie 1986 ihren ersten historischen Roman »Henry VIII« veröffentlichte. Bis heute schreibt Margaret George Romanbiografien über faszinierende Persönlichkeiten der Vergangenheit, mit welchen sie immer wieder auf der Bestsellerliste der New York Times steht. Sie lebt heute mit ihrem Mann in Wisconsin.

Die Website der Autorin: margaretgeorge.com/

Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin die historischen Romane »Maria Stuart – Der Roman ihres Lebens«, »Kleopatra – Der Roman ihres Lebens«, »Maria Magdalena – Der Roman ihres Lebens«, und »Ich, Helena von Troja«.

***

eBook-Neuausgabe Oktober 2022

Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1997 unter dem Originaltitel »The Memoirs of Cleopatra« bei St. Martin's Press, New York.

Copyright © der englischen Originalausgabe 1997 by Margaret George

Copyright © der deutschen Erstausgabe 1998 by Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach

Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

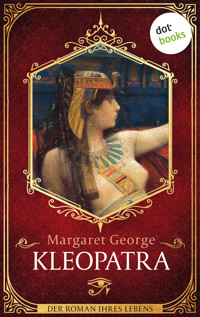

Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Roberto Castillo, Niemals und eines Gemäldes von Alexandre Cabanel

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)

ISBN 978-3-98690-531-6

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)

***

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Kleopatra« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Margaret George

Kleopatra

Der Roman ihres Lebens

Aus dem Englischen von Rainer Schmidt

dotbooks.

FÜR

KLEOPATRA

Königin, Göttin, Gelehrte, Kriegerin, 69 – 30 v. Chr.,

und

FÜR ALISON,

meine Kleopatra Selene,

und

FÜR PAUL,

ein bißchen Cäsar,

ein bißchen Antonius

und vor allem Olympos,

alles in einem.

Dir Isis, meiner Mutter, meiner Zuflucht, meiner mitfühlenden Gefährtin und Bewahrerin all der Tage meines Lebens von ihrem Anbeginn, bis es Dir gefällt, sie enden zu lassen, übergebe ich diese Schriften, die Aufzeichnung meiner Tage auf Erden. Du, die Du sie mir gewährtest, wirst sie bewahren und behüten und gütig und voller Huld auf ihre Verfasserin blicken, auf Deine Tochter. Denn da Du mir die Tage ungestaltet gabst – und ich sie mit meinen Taten kennzeichnete und daher wahrlich ihre Eigentümerin bin –, so habe ich mein Leben aufgeschrieben, um es Dir ganz und ohne Falsch darzubieten. Urteile Du über die Werke meiner Hand und die Würdigkeit meines Herzens – über die äußeren Taten wie über das innere Wesen.

Ich gebe sie Dir anheim und bitte Dich, sei barmherzig und errette meine Taten und die wahrhaftige Erinnerung an sie vor der Vernichtung durch meine Feinde.

Ich bin die siebente Kleopatra aus dem königlichen Hause Ptolemaios, die Königin, die Herrin der zwei Länder, Thea Philopator, »die Göttin, die ihren Vater liebt«, Thea Neotera, »die jüngere Göttin«, die Tochter des Ptolemaios Neos Dionysos, »des neuen Dionysos«.

Ich bin die Mutter des Ptolemaios Cäsar, des Alexander Helios, der Kleopatra Selene und des Ptolemaios Philadelphos.

Ich war die Gemahlin des Gajus Julius Cäsar und des Marcus Antonius.

Bewahre meine Worte, und nimm sie in Deine Obhut, ich flehe Dich an!

Die erste Schriftrolle

Kapitel 1

Wärme. Wind. Tanzendes blaues Wasser und das Geräusch der Wellen. Ich sehe, höre, fühle das alles noch. Ich schmecke sogar das scharfe Salz noch auf meinen Lippen, wo die feine, dunstige Gischt sie besprüht hat. Und, noch näher als dies alles, den einlullenden Geruch der Haut meiner Mutter an meiner Nase, wo sie mich an ihren Busen schmiegt, derweil ihre Hand wie ein Sonnenschirm über meiner Stirn liegt und meine Augen schützt. Das Boot wiegt sich sanft, und meine Mutter wiegt mich auch, so daß ich in einem zweifachen Rhythmus geschaukelt werde. Das läßt mich dösen, und das Plätschern des Wassers ringsumher ist wie eine Decke aus Geräuschen, die mich sicher umhüllt. So bin ich wohlbehalten, gewiegt in Liebe und Wachsamkeit. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich ...

Und dann ... zersplittert die Erinnerung, verkehrt, überschlägt sich, wie es mit dem Boot geschehen sein muß. Meine Mutter fort – und ich fliege durch die Luft, werde gepackt von anderen Armen, von rauhen Armen, die mich so kräftig um den Leib fassen, daß ich kaum noch Luft bekomme. Und das Platschen ... Ich höre noch immer das Platschen, höre die kurzen, überraschten Aufschreie.

Sie sagen, es kann nicht sein, ich war nicht einmal drei Jahre alt, als meine Mutter im Hafen ertrank, ein schrecklicher Unfall, und an einem so ruhigen Tag noch dazu, wie konnte es nur geschehen? Hatte jemand sich am Boot zu schaffen gemacht, es umgestoßen? Nein, sie ist einfach gestolpert und hineingefallen, als sie aufstehen wollte, und weißt du, daß sie nicht schwimmen konnte, nein, das wußten wir erst, als es zu spät war, und warum ist sie dann so oft aufs Wasser hinausgefahren? Weil sie es gern hatte, die arme Seele, die arme Königin, sie liebte die Geräusche und die Farben ...

Eine leuchtendblaue Kugel scheint dieses Grauen zu umgeben, all das Krachen und die Bögen von Wasser, die überall fliegen in weitem Kreis, und die Schreie der Damen auf dem Boot. Sie sagen, jemand sei herübergeschwommen, um zu helfen, und er sei ebenfalls in die Tiefe gezogen worden, so daß zwei starben statt nur einer. Sie sagen auch, ich habe gekratzt und getreten und versucht, mich meiner Mutter hinterherzustürzen, schreiend vor Angst und Schmerz, aber meine Amme mit den starken Armen, die mich gepackt hatte, hielt mich fest.

Ich erinnere mich, daß ich rücklings niedergedrückt und festgehalten wurde, so daß ich unter einen Baldachin starrte, wo gleißendblaues Wasser flirrte, und daß ich die Hände meiner Bändiger nicht abschütteln konnte.

Niemand tröstet mich, wie man es bei einem verängstigten Kind erwarten würde. Sie haben zuviel damit zu tun, mich am Entkommen zu hindern. Sie meinen, daß ich mich auch daran nicht erinnern kann, aber ich kann es doch. Wie entblößt ich mich fühle, wie nackt auf dieser Bank im Boot, den Armen meiner Mutter entrissen und jetzt gewaltsam festgehalten, da das Boot dem Ufer zufliegt.

Einige Tage später bringt man mich in einen großen, hallenden Raum, in den das Licht von allen Seiten zu dringen scheint und durch den auch der Wind fährt. Es ist ein Raum, aber man fühlt sich wie im Freien – ein besonderer Raum, der Raum für jemanden, der kein Mensch ist, sondern ein Gott. Es ist der Tempel der Isis, und die Amme führt mich zu einer mächtigen Statue – das heißt, sie zerrt mich hin. Ich erinnere mich, daß ich mich mit den Fersen dagegen stemme, so daß man mich über den blanken Steinboden beinahe schleifen muß.

Der Sockel der Statue ist gewaltig. Ich kann kaum über seine Oberkante hinwegschauen, dorthin, wo anscheinend zwei weiße Füße stehen und darüber eine Gestalt. Das Gesicht verliert sich im Schatten.

»Leg ihr deine Blumen zu Füßen«, sagt die Amme und zerrt dabei an der Faust, mit der ich die Blumen umklammere.

Ich will sie nicht loslassen, will sie da nicht hinlegen.

»Das ist Isis«, sagt die Amme sanft. »Schau ihr Gesicht an. Sie wacht über dich. Sie wird für dich sorgen. Sie ist jetzt deine Mutter.«

Wirklich? Ich versuche das Gesicht zu sehen, aber es ist so hoch und so weit weg. Es sieht nicht aus wie das Gesicht meiner Mutter.

»Gib ihr die Blumen«, drängt die Amme.

Langsam hebe ich die Hand und lege meine kleine Gabe auf den Sockel, den ich gerade noch erreichen kann, wenn ich mich strecke. Ich schaue wieder empor und hoffe, daß die Statue jetzt lächelt, und ich bilde mir ein, daß ich es sehe.

Und so, Isis, ist es denn: An diesem Tag wurde ich Deine Tochter.

Kapitel 2

Meine Mutter, die verstorbene Königin, hieß Kleopatra, und ich bin stolz darauf, ihren Namen zu tragen. Aber ich wäre auf jeden Fall stolz auf diesen Namen gewesen, denn es ist ein bedeutender in der Geschichte unserer Familie, geht er doch zurück auf die Schwester Alexanders des Großen, mit dem wir Ptolemäer verwandt sind. Der Name bedeutet »Ruhm sei ihren Ahnen«, und solange ich lebe und regiere, habe ich mich bemüht, diese Verheißung zu erfüllen. Alles, was ich getan habe, habe ich getan, um mein Erbe und Ägypten zu bewahren.

Alle Frauen in unserer Linie hießen Kleopatra, Berenike oder Arsinoë. Auch diese Namen gehen zurück auf Makedonien, wo unsere Familie ihren Ursprung hat. Daher bekamen auch meine älteren Schwestern die Namen Kleopatra – jawohl, wir sind zu zweit – und Berenike, und meine jüngere Schwester hieß Arsinoë.

Meine jüngere Schwester ... Es gab weitere nach mir. Denn der König mußte wieder heiraten, und bald nach dem vorzeitigen Tod seiner Königin Kleopatra nahm er sich eine neue Frau, und sofort gebar sie meine Schwester Arsinoë. Später brachte sie die beiden kleinen Jungen zur Welt, mit denen ich für kurze Zeit »verheiratet« war. Dann starb sie und ließ Vater erneut als Witwer zurück. Diesmal heiratete er nicht wieder.

Ich hatte nichts übrig für die neue Frau meines Vaters, und auch nicht für meine Schwester Arsinoë, die kaum mehr als drei Jahre jünger war als ich. Von ihrer frühesten Kindheit an war sie verschlagen und hinterhältig, eine weinerliche Petze. Da half es nichts, daß sie auch sehr schön war, ein Kind von der Sorte, die jedermann zu Ausrufen veranlaßt, zu Fragen wie »Woher nur hat sie diese Augen?« – und das nicht bloß aus Höflichkeit. Es machte sie arrogant von der Wiege an, und sie betrachtete ihre Schönheit nicht als Geschenk, das sie wertschätzte, sondern als Macht, die sie ausnützte.

Meine Schwester Kleopatra war ungefähr zehn Jahre älter als ich und Berenike acht. Glückliche Schwestern, die unsere Mutter so viele Jahre länger hatten als ich! Nicht, daß sie dafür Dankbarkeit gezeigt hätten. Die Älteste war ein mürrisches, gebeugtes Wesen; ich fürchte, ich kann mich gar nicht gut an sie erinnern. Und Berenike – die war ein wahrer Bulle, eine Frau mit breiten Schultern, rauher Stimme und breiten Plattfüßen, deren Schritt wie Stampfen klang, selbst wenn sie einfach nur ging. Nichts an ihr erinnerte an unsere Ahnfrau Berenike II. mit den zarten Zügen, die zweihundert Jahre zuvor an der Seite Ptolemaios’ III. geherrscht hatte und in die Legende eingegangen war als Schönheit mit einem starken Willen, der die Hofpoeten ihre Werke widmeten. Nein, die rotgesichtige, schnaubende Berenike würde nie zu solchen literarischen Ergüssen inspirieren.

Ich sonnte mich in dem Wissen, daß ich der Liebling meines Vaters war. Man frage nicht, woher Kinder so etwas wissen, aber sie wissen es, mögen ihre Eltern sich noch so sehr bemühen, es zu verbergen. Vielleicht war es, weil ich die andere Kleopatra und Berenike so eigenartig fand, daß ich mir nicht vorstellen konnte, wie irgend jemand eine Vorliebe für sie anstatt für mich empfinden sollte. Doch auch später, selbst als Arsinoë in all ihrer Schönheit daherkam, behielt ich den ersten Platz im Herzen meines Vaters. Ich weiß heute, daß es so war, weil ich die einzige war, die ihm gleichfalls Zuneigung entgegenbrachte.

Ich muß es zugeben, ehrlich, aber widerstrebend: Der Rest der Welt, seine eigenen Kinder eingeschlossen, fand Vater entweder komisch oder bemitleidenswert – vielleicht beides. Er war ein gutaussehender, schmächtiger Mann von schüchternem, verträumtem Auftreten, das sich rasch in Nervosität verwandeln konnte, wenn er sich bedroht fühlte. Die Leute gaben ihm die Schuld an dem, was er selbst war – seiner Neigung nach ein Künstler, ein Flötenspieler und Tänzer –, und an der Situation, die er geerbt hatte. Für das erste war er verantwortlich, aber das zweite war ein unglückseliges Erbe. Es war nicht seine Schuld, daß der Thron praktisch in den Fängen Roms war, als er ihn schließlich erklettern konnte, so daß würdelose Verrenkungen ohne Zahl notwendig wurden, um ihn zu behalten: Kriecherei, Schmeichelei, der Verrat an seinem Bruder, die Zahlung kolossaler Schmiergelder und die Bewirtung der verhaßten potentiellen Eroberer am eigenen Hofe. Beliebt machte es ihn nicht, und Sicherheit brachte es ihm auch nicht. War es da ein Wunder, daß er sein Heil im Wein und in der Musik des Dionysos suchte, seines göttlichen Patrons? Aber je länger er suchte, desto mehr Verachtung erntete er.

Vaters prachtvolles Bankett für Pompejus den Großen: Ich war damals fast sieben und erpicht darauf, endlich Römer zu sehen, echte Römer, die Römer – das heißt die gefährlichen, nicht die harmlosen Kaufleute oder Gelehrten, die in eigenen Angelegenheiten in Alexandria erschienen. Ich bedrängte Vater, mich dabeisein zu lassen; ich wußte genau, wie er zu überreden war, denn er war – innerhalb vernünftiger Grenzen – für fast alle meine Bitten empfänglich.

»Ich will ihn sehen«, sagte ich. »Den berühmten Pompejus – wie sieht er aus?«

Alles zitterte vor dem Namen Pompejus, seit er auf unseren Teil der Welt herabgestoßen war. Zuerst hatte er einen größeren Aufstand in Pontos niedergeschlagen, dann war er nach Syrien weitergezogen, hatte dort die Überreste des Seleukidenreiches an sich gerissen und es in eine römische Provinz verwandelt.

Eine römische Provinz. Die ganze Welt wurde zu einer römischen Provinz, wie es schien. Lange Zeit hatte Rom – das in weiter Ferne lag, auf der anderen Seite des Mittelmeers – sich auf sein eigenes Gebiet beschränkt. Dann hatte es seine Greifarme wie ein Oktopus nach und nach in alle Himmelsrichtungen ausgestreckt. Es hatte Spanien im Westen gepackt, Karthago im Süden, dann Griechenland im Osten, und es war immer weiter angeschwollen. Und je mehr es anschwoll, desto größer wurde der Appetit, mit dem es seinen Wanst ernährte. Kleine Königreiche verzehrte es in einem Bissen – Häppchen wie Pergamon oder Karien, mühelos verschluckt. Die alten Reiche Alexanders würden es nachhaltiger sättigen, seinen Hunger besser bekämpfen.

Einst waren es drei Königreiche, die man aus Alexanders Imperium geschmiedet hatte, regiert von seinen drei Generälen und ihren Nachkommen: Makedonien, Syrien und Ägypten. Dann waren es zwei. Dann fiel Syrien, und es gab nur noch eines: Ägypten. Berichte besagten, daß die Römer die Zeit für gekommen hielten, nun auch Ägypten zu annektieren, und daß Pompejus selbst besonders erpicht darauf sei. Daher hatte Vater beschlossen zu tun, was in seiner Macht stand, um sich von Pompejus loszukaufen. Er schickte ihm Kavallerieeinheiten, die ihm halfen, sein nächstes Opfer zu zermalmen, unseren nächsten Nachbarn: Judäa.

Jawohl, es war schändlich. Ich gebe es zu. Kein Wunder, daß sein eigenes Volk Vater verabscheute. Aber wären die Ägypter lieber den Römern anheimgefallen? Er stand vor der verzweifelten Wahl zwischen dem Schlimmen und dem Schlimmeren, und er entschied sich für das Schlimme. Wäre ihnen das Schlimmere lieber gewesen?

»Er ist ein großer, strammer Mann«, sagte Vater. »Deiner Schwester Berenike nicht unähnlich!« Darüber lachten wir beide: zwei Verschwörer. Dann erstarb das Lachen. »Er ist furchterregend«, fügte er hinzu. »Jeder, der soviel Macht hat, ist furchterregend, ganz gleich, wie bezaubernd er auftreten mag.«

»Ich will ihn sehen«, beharrte ich.

»Das Bankett wird viele Stunden dauern – es wird laut werden und heiß und langweilig für dich. Es hat keinen Sinn. Vielleicht, wenn du älter bist ...«

»Du wirst sie hoffentlich nie wieder bewirten müssen. Deshalb ist dies meine einzige Gelegenheit«, hielt ich ihm entgegen. »Und wenn sie doch noch einmal herkommen, wird es nicht unter angenehmen Umständen sein. Da wird es keine üppigen Bankette geben.«

Er sah mich mit seltsamem Blick an. Jetzt weiß ich, daß er es tat, weil ich für eine Siebenjährige sonderbare Reden führte, aber damals hatte ich Angst, ich könnte sein Mißfallen erregt haben und nun werde er mir seine Erlaubnis verweigern.

»Also gut«, sagte er schließlich. »Aber ich erwarte, daß du mehr tust, als nur zu gaffen. Du mußt dich von deiner besten Seite zeigen; wir müssen ihn davon überzeugen, daß Ägypten und Rom am besten gedient ist, wenn wir auf dem Thron bleiben.«

»Wir?« Damit wollte er doch sicher nicht sagen ... oder doch? Ich war nur das dritte Kind, wenn ich auch zu jener Zeit noch keine Brüder hatte.

»Wir Ptolemäer«, erklärte er. Aber er hatte die Hoffnung gesehen, die da kurz in mir aufgeflackert war.

Mein erstes Bankett. Jedes Königskind sollte einen rhetorischen Aufsatz zu diesem Thema schreiben müssen. Denn Bankette spielen eine so unverhältnismäßig große Rolle in unserem Leben; sie sind die Bühne, auf der wir unsere Herrschaft inszenieren. Am Anfang ist man geblendet, wie ich es damals war, aber nach ein paar Jahren stellt man fest, daß sie alle ineinander verfließen. Dieses eine indessen wird in Ewigkeit in mein Gedächtnis eingemeißelt bleiben.

Da war der – bald zu stumpfer Routine verkommene – Akt des Ankleidens, die erste Station des Rituals. Jede Prinzessin hatte ihre eigene Gewandmeisterin, aber meine war in Wirklichkeit meine alte Amme, die von Kleidern leider wenig verstand. Sie kleidete mich in das oberste Gewand des Stapels; ihre Hauptsorge war, daß es frisch gewaschen und gebügelt sei, und das war es.

»Jetzt mußt du stillsitzen, damit es nicht knittert«, sagte sie und strich den Rock glatt. Ich weiß noch, daß er blau war und ziemlich steif. »Leinen knittert so leicht! Also wird nicht herumgetollt, sich nicht aufgeführt wie ein Junge, wie du es sonst manchmal tust – nicht heute abend! Heute abend mußt du dich benehmen wie eine Prinzessin.«

»Und wie geht das?« Ich fühlte mich eingewickelt wie eine Mumie in ihren Binden, die ja auch meist aus Leinen waren. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, auf das Bankett zu gehen.

»Würdevoll. Wenn jemand dich anspricht, wendest du den Kopf – langsam. So.« Sie machte es mir vor, drehte den Kopf geschmeidig auf dem Hals und schlug die Augen nieder. »Und du schaust zu Boden, züchtig.« Sie machte eine Pause. »Und dann antwortest du mit liebenswürdiger, leiser Stimme. Du sagst nicht: Was? Das tun nur Barbaren. Kann gut sein, daß die Römer es tun«, fügte sie grimmig hinzu. »Aber du darfst ihrem Beispiel nicht folgen.«

Sie nestelte ein wenig an meinem Kragen und rückte ihn gerade. »Und sollte jemand so ungezogen sein, ein scheußliches Thema zur Sprache zu bringen – Steuern oder Seuchen oder Ungeziefer –, so darfst du nicht antworten. Es gehört sich nicht, bei einem Bankett über solche Dinge zu sprechen.«

»Aber wenn ich einen Skorpion sehe, der jemanden stechen will? Angenommen, auf Pompejus’ Schulter sitzt ein knallroter Skorpion mit erhobenem Stachel – darf ich es ihm dann sagen?« Ich mußte alle Regeln lernen. »Wäre es nicht unhöflich, es nicht zu tun? Auch wenn es ein scheußliches Thema ist?«

Sie machte ein ratloses Gesicht. »Nun ja, ich nehme an ...« Sie schnaubte. »Auf Pompejus’ Schulter wird kein Skorpion sitzen! Wirklich – du bist ein anstrengendes Kind. Dauernd kommst du auf solche Gedanken.« Aber sie sagte es zärtlich. »Zumindest sollten wir hoffen, daß Pompejus nicht von einem Skorpion belästigt wird oder daß sonst etwas seine gute Laune stört.«

»Sollte ich kein Diadem aufsetzen?« fragte ich.

»Nein«, sagte sie. »Wie kommst du denn auf diesen Gedanken? Du bist doch keine Königin.«

»Gibt es keine für Prinzessinnen? Irgend etwas sollten wir doch wohl auf dem Kopf tragen können! Die Römer haben Lorbeerkränze, nicht wahr? Und Athleten auch.«

Sie legte den Kopf schräg, wie sie es tat, wenn sie angestrengt nachdachte. »Ich denke, die schönste Zierde für ein junges Mädchen ist sein Haar. Und du hast so hübsches Haar. Wieso willst du es mit irgend etwas anderem verderben?«

Sie verwandte immer viel Aufmerksamkeit auf mein Haar, wusch es mit parfümiertem Regenwasser und kämmte es mit elfenbeinernen Kämmen. Sie lehrte mich, stolz darauf zu sein. Aber ich sehnte mich danach, an diesem Abend etwas Besonderes zu tragen. »Es sollte doch etwas geben, woran man uns als königliche Familie erkennen kann. Meine Schwestern ...«

»Deine Schwestern sind älter, und für sie schickt es sich. Wenn du siebzehn bist oder auch nur fünfzehn wie Berenike, dann kannst du solche Dinge tragen.«

»Wahrscheinlich hast du recht.« Ich tat, als pflichtete ich ihr bei, und ließ sie mein Haar kämmen und mit einer Spange zurückklammern. Dann sagte ich: »Wo meine Stirn jetzt so bloß ist – nicht einmal ein Band ...?« Ein schmales, diskretes, ein Bändchen – ja, das wäre mir schon recht gewesen.

Sie lachte. »Kind, Kind, Kind! Warum kannst du dich nicht zufriedengeben?« Aber ich sah schon, daß sie nachgeben würde. »Vielleicht ein sehr schmales goldenes Band. Aber es soll dir den ganzen Abend über als Erinnerung daran dienen, daß du eine Prinzessin bist.«

»Natürlich«, versprach ich. »Ich werde nichts Ungehöriges tun, und selbst wenn ein Römer rülpst oder kleckert oder einen goldenen Löffel in seinem Mundtuch verbirgt, um ihn zu stehlen, werde ich so tun, als ob ich es gar nicht bemerkt hätte.«

»Kann leicht sein, daß du den einen oder anderen Löffeldieb siehst«, räumte sie ein. »Sie sind so gierig nach Gold, daß sie bei seinem Anblick zu sabbern anfangen. Da ist es gut, daß die Kunstwerke im Palast zu groß sind, um in den Falten einer Toga versteckt zu werden, denn sonst würden morgen früh sicher ein paar fehlen.«

Ich war schon in der Banketthalle gewesen, aber nur, wenn sie leer war. Der gewaltige Saal, der sich von einem Ende zum andern über ein ganzes Palastgebäude erstreckte – denn es standen viele Gebäude auf dem königlichen Gelände – und sich zu einer Treppe mit Blick über den inneren Hafen hin öffnete, war mir immer vorgekommen wie eine strahlende Felsenhalle. Der blanke Boden zeigte mein Spiegelbild, wenn ich darüber hinweglief, und in den Reihen der Säulen sah ich mich vorüberfliegen. Hoch oben verlor die Decke sich im Dunkel.

Aber an diesem Abend ... Die Halle loderte im Licht, und es war so hell, daß ich zum ersten Mal hoch über mir die vergoldeten Zedernbalken sehen konnte, die sich unter der Decke hinstreckten. Und der Lärm! Das Tosen einer Menschenmenge – das mir so vertraut werden sollte – prallte an mein Ohr wie ein Schlag. Der Saal war vollgestopft mit Leuten, so vielen Leuten, daß ich nur dastehen und sie anstarren konnte.

Wir – die königliche Familie – blieben oberhalb einiger Stufen stehen, bevor wir die Halle betraten, und ich wollte die Hand meines Vaters nehmen und ihn fragen, ob alle tausend Gäste hier seien. Aber er stand vor mir, der Platz an seiner Seite war von meiner Stiefmutter besetzt, und ich hatte keine Gelegenheit.

Wir warteten darauf, daß die Fanfaren ertönten und unser Erscheinen ankündigten. Ich spähte angestrengt in den Saal, um zu sehen, wie die Römer wohl sein mochten. Welche waren überhaupt Römer? Ungefähr die Hälfte der Leute trug die üblichen weit fließenden Gewänder, und ein paar von diesen Männern hatten Bärte. Aber die andern ... Sie waren glattrasiert, hatten kurze Haare und trugen entweder eine voluminöse Art Faltenumhang – mir kam es vor wie ein Bettlaken – oder militärische Uniformen, die aus Brustpanzern und kurzen, aus Lederstreifen gefertigten Schurzen bestanden. Offensichtlich waren das Römer. Die andern mußten Ägypter und Griechen aus Alexandria sein.

Die Fanfaren schmetterten los – aber am anderen Ende der Halle. Vater rührte sich nicht, und bald sah ich, warum: Die Fanfaren waren die Ankündigung für Pompejus und seinen Stab. Einer hinter dem andern marschierten sie in die Mitte des Saales, und ich gewahrte den ganzen Prunkstaat eines römischen Generals von höchstem Rang, indem der schlichte Brustpanzer des Soldaten durch einen reich verzierten aus purem Gold ersetzt war. Pompejus’ Mantel war purpurn, nicht rot, und er trug besondere, ringsum geschlossene Stiefel. Es war ein prachtvoller Anblick.

Und Pompejus selbst? Ich sah enttäuscht, daß er nur ein Mann war, mit einem ziemlich sanften Gesicht noch dazu. Nichts an ihm war so prunkvoll wie seine Uniform. Zu beiden Seiten standen andere Offiziere; ihre Mienen waren härter und entschlossener als die seine, und sie dienten als Rahmen, der ihn hervorhob.

Jetzt erklang ein zweiter Fanfarenstoß, und es war an uns hinabzusteigen, damit Vater seine Gäste begrüßen und sie offiziell willkommen heißen konnte. Alle Blicke waren auf ihn gerichtet, als er behutsam die Stufen hinunterschritt; sein königliches Gewand schleifte hinter ihm her. Ich sah mich vor, damit ich nicht darauf trat.

Dann standen die beiden Männer einander gegenüber. Vater war soviel kleiner und zierlicher! Neben dem stämmigen Pompejus wirkte er beinahe zerbrechlich.

»Du bist überaus willkommen in Alexandria, allervornehmster Imperator Gnaeus Pompejus Magnus. Wir grüßen dich und verneigen uns vor deinen Siegen, und wir erklären, daß du uns durch deine Anwesenheit heute abend eine große Ehre zuteil werden läßt«, sagte Vater. Er hatte eine angenehme Stimme, und normalerweise war sie auch gut zu hören, aber heute abend fehlte ihr die Kraft. Er mußte schrecklich, ganz schrecklich nervös sein – und das beunruhigte mich natürlich, und es beunruhigte mich auch um seinetwillen.

Pompejus erwiderte irgend etwas, aber sein Griechisch hatte einen so starken Akzent, daß ich ihn kaum verstand. Vater verstand ihn vielleicht – zumindest tat er so. Es folgten weitere Wortwechsel, und zahlreiche Namen auf beiden Seiten wurden genannt. Ich wurde Pompejus vorgestellt – oder er mir? Welches war die geziemende Ordnung? Ich lächelte und nickte ihm zu. Ich wußte, daß Prinzessinnen – von Königinnen und Königen ganz zu schweigen – sich niemals vor irgend jemandem verbeugten, aber ich hoffte doch, daß er keinen Anstoß daran nehmen würde. Wahrscheinlich wußte er das alles nicht, denn er war doch aus Rom, wo sie keine Könige hatten.

Statt zu reagieren wie bisher – mit einem lauwarmen Lächeln –, beugte er sich plötzlich nieder und starrte mir ins Gesicht, und seine runden blauen Augen waren auf der Höhe der meinen.

»Was für ein bezauberndes Kind!« rief er in seinem wunderlichen Griechisch. »Sind Königskinder von der Wiege an bei solchen Anlässen dabei?« Er wandte sich an Vater, der ein verlegenes Gesicht machte. Ich merkte, daß er es bereute, mir seine Erlaubnis gegeben zu haben; er wollte nichts tun, was ungeheuchelte Aufmerksamkeit auf uns lenken könnte.

»Erst, wenn sie sieben sind«, antwortete er rasch aus dem Stegreif. Ich war noch nicht ganz sieben, aber das würde Pompejus nie erfahren. »Wir glauben, daß dieses Alter das Tor zum Verstehen darstellt ...« Taktvoll deutete er an, daß in einem benachbarten, beinahe ebenso großen Saal die Bankettafeln warteten, und steuerte den römischen Feldherrn in die entsprechende Richtung.

Meine älteren Schwestern neben mir grinsten spöttisch; sie schienen mein Unbehagen erheiternd zu finden.

»›Was für ein bezauberndes Kind‹«, äffte Berenike den Römer nach.

»Seht doch, da ist noch eins«, sagte die älteste Kleopatra und wies mit dem Kopf zu einem Knaben hinüber, der zusah, wie wir vorüberzogen. »Das Bankett entwickelt sich zu einem Kinderfest.«

Ich war überrascht, ihn zu sehen, und ich fragte mich, weshalb er hiersein mochte. Er wirkte völlig fehl am Platze. Ob Pompejus stehenbleiben und auch ihn ansprechen würde? Aber zum Glück schien er sich mehr für die Speisen im nächsten Saal zu interessieren. Alle sagten, daß die Römer äußerst gern äßen.

Der Knabe, der griechisch gekleidet war und die Hand eines bärtigen, griechisch aussehenden Mannes hielt, mußte aus Alexandria sein. Er studierte uns ganz so, wie ich die Römer studiert hatte. Vielleicht waren wir eine Kuriosität für ihn. Unsere Familie trat nicht oft in den Straßen von Alexandria in Erscheinung, da wir Unruhen befürchteten.

Langsam und – so hoffte ich – majestätisch schritten wir an ihm vorbei in den verwandelten Saal, in dem wir speisen würden. Ein paar Strahlen der spätnachmittäglichen Sonne bohrten sich beinahe waagerecht durch die Halle, knapp über die Tische hinweg, wo uns ein Wald aus goldenen Bechern und Schalen erwartete. Für mich sah es in dieser Beleuchtung wie verzaubert aus, und den Römern muß es auch so erschienen sein, denn alle lachten entzückt und zeigten mit ausgestreckten Fingern auf diesen Anblick.

Mit ausgestreckten Fingern! Wie ungezogen! Aber natürlich ... Man hatte mich ja gewarnt.

Pompejus streckte keinen Finger aus und seine Begleiter ebenfalls nicht. Er sah nicht einmal besonders interessiert aus; wenn er es war, verbarg er es gut.

Wir nahmen unsere Plätze ein; alle Erwachsenen sollten liegen, während das niedere Volk auf Schemeln sitzen sollte – es war nur sehr wenig niederes Volk zugegen. Meine Amme hatte mir gesagt, in Rom würden Frauen und Kinder auf Schemel verwiesen, aber weder die Königin noch die älteren Prinzessinnen hätten das bei uns hingenommen. Ich versuchte auszurechnen, wie viele Diwane man brauchen würde, damit tausend Leute liegen könnten, und kam auf über dreihundert – und trotzdem paßten sie in diesen riesigen Raum, und es war noch genug Platz, so daß die Aufwärter mit ihren Tabletts und Platten mühelos dazwischen hergehen konnten.

Vater winkte mich zu einem Schemel, während Pompejus und seine Begleiter sich auf den Diwanen ausbreiteten, die für die höchsten der Hohen zusammengestellt waren. Sollte ich etwa als einzige auf einem Schemel hocken? Ebensogut hätte ich ein großes Schild tragen können, mit dem ich die Aufmerksamkeit auf mich lenkte. Ich sah zu, wie meine Schwestern und meine Stiefmutter sich niederließen, zierlich an ihren Gewändern zupften und einen Fuß unter den anderen schoben. Wie sehr wünschte ich mir, ich wäre ein bißchen älter und dürfte auf einem Diwan sitzen!

Ich kam mir so auffällig vor, daß ich mich fragte, wie ich das Mahl überstehen würde. In diesem Augenblick befahl mein Vater, daß der bärtige Mann mit dem Jungen sich zu uns setzen sollte; ich sah, wie er nach ihnen schickte. Ich wußte, daß er es tat, um meine Verlegenheit zu lindern; er war immer sehr fürsorglich zu anderen und schien ihre Not selbst dann zu spüren, wenn sie nichts sagten.

»Ah! Mein lieber Meleagros«, redete mein Vater den Mann an, »willst du dich nicht zu uns setzen, damit du erfahren kannst, woran dir liegt?«

Der Mann nickte; es machte ihm scheinbar gar nichts aus, in unsere erhabene Mitte zitiert zu werden. Er mußte ein Philosoph sein; die nahmen, so hieß es, alles mit Gleichmut hin. Und natürlich sprach auch der Bart dafür. Er schob seinen Sohn nach vorn, stieß ihn vor sich her, und rasch wurde ein Schemel für den Jungen gebracht. Jetzt waren wir zu zweit. Vermutlich glaubte Vater, das mache die Sache leichter. Tatsächlich erregte es nur noch mehr Aufmerksamkeit.

»Meleagros ist einer unserer Gelehrten«, sagte Vater. »Er ist im ...«

»Ja, im Museion«, fiel ihm ein Römer mit kantigem Gesicht ins Wort. »Da haltet ihr eure zahmen Gelehrten und Wissenschaftler, stimmt’s?« Ohne auf eine Antwort zu warten, gab er seinem Nebenmann einen Rippenstoß. »Da leben sie dann, aber sie müssen für den König arbeiten. Immer, wenn er etwas wissen will – oh, sagen wir, wie tief ist der Nil bei Memphis? –, dann kann er einen rufen, der es ihm sagt, sogar mitten in der Nacht! Stimmt’s?«

Meleagros bekam einen steifen Rücken; er sah aus, als wolle er den Römer ohrfeigen. »Nicht ganz«, sagte er. »Es stimmt, daß wir durch die Großzügigkeit der Krone unterstützt werden, aber unser König wäre niemals so gedankenlos, derart unerhörte Forderungen zu stellen.«

»Tatsächlich habe ich ihn herkommen lassen, damit er dich befragen kann, Varro«, sagte mein Vater. »Meleagros hat großes Interesse an ungewöhnlichen Pflanzen und Tieren, und wie ich höre, haben am Kaspischen Meer einige von euch so manches davon beobachtet und gesammelt – nachdem ihr Mithridates verjagt hattet, versteht sich.«

»Ja«, bestätigte der Mann, der Varro hieß. »Wir hofften, dort mehr über eine angebliche Handelsroute durchs Kaspische Meer nach Indien zu erfahren. Aber Mithridates war nicht der einzige, der verjagt wurde – wir wurden es auch: von tödlichen Schlangen. Noch nie habe ich so viele gesehen – und alle möglichen Arten. Freilich, was will man erwarten, so weit draußen am Rande der bekannten Welt ...«

»Die Geographie dort ist verwirrend«, ergänzte ein anderer Mann, der fließend Griechisch sprach. Jemand hatte ihn als Theophanes angeredet. »Die Gegend ist schwer zu kartographieren ...«

»Ihr habt Karten?« Meleagros machte ein interessiertes Gesicht.

»Eben gezeichnet. Vielleicht möchtest du sie sehen?«

Und so ging die höfliche Konversation weiter. Der Junge an meiner Seite schwieg und schaute zu. Was tat er nur hier?

Der Wein floß, das Geplauder wurde lauter und lebhafter. Die Römer vergaßen ihr Griechisch und verfielen ins Lateinische. Was für einen seltsamen, monotonen Klang diese Sprache hatte, wenn man sie nicht verstand. Und ich hatte sie nicht studiert. Es sprach wenig dafür: Nichts Wichtiges war darin geschrieben, und berühmte Reden gab es auch nicht. Andere Sprachen – Hebräisch, Syrisch, Aramäisch – waren da nützlicher. Und vor kurzem hatte ich sogar beschlossen, daß ich versuchen wollte, Ägyptisch zu lernen, so daß ich in meinem Lande überall hingehen und das Volk verstehen könnte. Aber Latein? Das konnte warten.

Ich beobachtete meine Schwestern, die sich kaum die Mühe machten, ihre Verachtung für die Römer zu verbergen; als das Gespräch ins Lateinische verfiel, verdrehten Berenike und Kleopatra nur die Augen. Ich sah es mit Sorge; was wäre, wenn die Römer es merkten? Ich dachte, wir sollten darauf achten, daß wir keinen Anstoß erregten?

Plötzlich ertönten die Fanfaren, und eine Formation von Aufwärtern trat scheinbar aus der Wand hervor, nahm das goldene Geschirr weg und stellte neues hin, noch reichhaltiger ziseliert und mit Edelsteinen besetzt als das vorige. Die Römer machten große Augen – und vermutlich sollten sie es auch.

Aber was war der Sinn der Sache? Wieso war Vater so erpicht darauf, unseren Reichtum zur Schau zu stellen? Würde sie das nicht reizen, ihn an sich zu reißen? Ich verstand es nicht. Ich sah, wie Pompejus verträumt den riesigen Becher vor sich anstarrte, als sehe er es vor sich, wie er eingeschmolzen wurde.

Dann hörte ich das Wort Cäsar, und zwar im Zusammenhang mit etwas, das mit Habgier und Geldnot zu tun hatte. Ich glaubte zu hören, wie Pompejus zu Vater sagte – ich spitzte angestrengt die Ohren, um es zu verstehen –, daß Cäsar – wer immer das sein mochte – Ägypten habe erobern und zu einer römischen Provinz machen wollen, weil es an Rom vererbt worden sei ...

»Aber das Testament war falsch«, sagte mein Vater, und seine Stimme klang hoch wie die eines Eunuchen. »Ptolemaios Alexander hatte überhaupt nicht das Recht, eine solche Verfügung zu treffen ...«

»Hahaha!« sagte Pompejus. »Das kommt darauf an, wer die Deutung übernimmt ...«

»Du willst also auch ein Wissenschaftler werden?« Theophanes sprach höflich den Knaben neben mir an. »Bist du deshalb mit deinem Vater hergekommen?«

Verflucht! Jetzt konnte ich nicht verstehen, was Pompejus und mein Vater sagten, und dabei war es schrecklich wichtig. Ich bemühte mich, die Stimme an meiner Seite nicht zu hören, aber es war hoffnungslos.

»Nein«, sagte der Junge, und seine Stimme übertönte die weiter entfernten. »Ich interessiere mich zwar für die Botanik und für die Tiere, aber am meisten interessiert mich das komplexeste Tier von allen: der Mensch. Ihn will ich studieren, und deshalb will ich Arzt werden.«

»Und wie heißt du?« fragte Theophanes, als ob er wirklich neugierig wäre, es zu erfahren. »Und wie alt bist du?«

»Olympos«, sagte der Junge. »Und ich bin neun. Zehn im nächsten Sommer!«

Ach, sei still! befahl ich ihm im Geiste.

Aber Theophanes stellte ihm immer weitere Fragen. Wohnte auch er im Museion? Interessierte er sich für eine spezielle Medizin? Wie stand es mit pharmaka, den Drogen? Hier sei ja ein Weg, das Wissen über die Pflanzen mit der Medizin zu verbinden.

»Nun ja«, sagte Olympos, »ich hatte gehofft, ich könnte einige von euch über den ›verrückten Honig‹ befragen. Eigentlich bin ich aus diesem Grund heute abend hier – besser gesagt, deshalb habe ich meinen Vater überredet, mich mitzunehmen.«

Theophanes hörte auf zu lächeln. »Der verrückte Honig – meli maenomenon –, frage Pompejus lieber nicht danach. Er leidet immer noch. Weißt du, die Gegend rings um das Schwarze Meer, wo Mithridates regierte – sie ist bekannt für ihren giftigen Honig. Einige seiner Verbündeten legten Waben davon an unserem Wege aus, unsere Soldaten nahmen davon, und wir verloren viele. Viele.« Er schüttelte den Kopf.

»Aber warum habt ihr denn davon gegessen, wenn ihr wußtet, daß er giftig war?«

»Wir wußten es ja nicht; wir stellten es erst später fest. Anscheinend nähren sich die Bienen dort an Azaleen, und in deren Nektar ist etwas enthalten, das den Honig vergiftet. Die Pflanze selbst ist auch giftig; die Leute in der Gegend nennen sie ›Ziegenfluch‹, ›Lämmertod‹, ›Rinderschreck‹. Das sind Hinweise, die uns nicht hätten entgehen dürfen.«

»Aber die Bienen? Sterben sie nicht auch davon?« wollte Olympos wissen.

»Und Cäsar versuchte eine Maßnahme durch den Senat zu bringen«, erzählte Pompejus eben, »durch die Ägypten ...«

»Auch du, mein Freund!« Vater drohte mit dem Finger, als sei das alles wirklich zu komisch und überhaupt nicht bedrohlich und als sei Pompejus sein guter alter Kamerad und nicht etwa ein Geier, der uns fressen wollte.

Pompejus lächelte entwaffnend. »Sicher, sicher, aber ...«

»Nein, die Bienen sind immun«, sagte Theophanes.

»Der gute Honig ist mit dem schlechten vermischt.« Varro beteiligte sich jetzt an dem Gespräch. Es war jetzt unmöglich, daß die weiter entfernte Diskussion sich gegen die drei Stimmen in meiner Nähe durchsetzte; ich brauchte nicht länger zu lauschen. »Anscheinend kann es sein, daß nur ein Teil der Wabe giftig ist.«

»Aber gibt es denn keinen Unterschied im Aussehen oder im Geschmack?« fragte Olympos. Er klang so ernst, so professionell.

»Er kann ein bißchen röter sein und auch flüssiger«, sagte Theophanes. »Aber das ist nicht so ausgeprägt, daß es uns immer zur Warnung gedient hätte.«

»Honig aus dem Frühjahr«, fügte Varro hinzu. »Und wenn er dich erwischt – dann weißt du es! Kribbelnde Taubheit überkam die Soldaten, dann sahen sie wirbelnde Lichter, und es war, als schauten sie durch Röhren; sie bekamen Ohnmachtsanfälle, mußten sich übergeben und gerieten ins Delirium. So beschrieben es nachher diejenigen, die sich davon erholten.« Er machte eine dramatische Pause. »Ihr Puls schlug langsamer, und sie liefen blau an.«

»Ooooh.« Olympos sah endlich beeindruckt aus. Anscheinend war es sehr schwer, ihn zu beeindrucken oder wenigstens zu verwundern.

»Hast du gewußt, daß Xenophons Truppen ihm ebenfalls zum Opfer fielen? Vor vierhundert Jahren! Tausende brachen zusammen. In derselben Gegend. Wir Historiker beschäftigen uns ja mit solchen Daten«, sagte Varro. »Jetzt, da ich einmal hier bin, würde ich gern ein paar der Schriftrollen in der berühmten Bibliothek konsultieren. Wo angeblich alles schriftliche Wissen wohnt! Ist es nicht so?« rief er mit lauter Stimme zu Vater hinüber. »Habt ihr nicht eine halbe Million Bände in eurer Bibliothek?« brüllte er.

Vater unterbrach sein Gespräch mit Pompejus, das Gespräch, das ich so gern mitanhören wollte – obwohl ich den »verrückten Honig« jetzt auch interessant fand. Aber nicht so interessant wie das Testament, in dem Ägypten an Rom vermacht worden war. Hatte einer unserer Ahnen so etwas wirklich getan? Isis behüte!

»Eh?« sagte mein Vater und hielt sich eine Hand hinters Ohr.

»Ich sagte, habt ihr nicht eine halbe Million Schriftrollen in eurer Bibliothek?« schrie Varro.

Meine Schwestern verdrehten wiederum die Augen ob dieser neuerlichen römischen Rüpelhaftigkeit.

»So heißt es«, sagte Vater.

»Ja, es stimmt«, bestätigte Olympos’ Vater. »Jedes Manuskript, das je geschrieben wurde – besser gesagt, das ein Ptolemäer in die Hände bekommen konnte.«

»Ja, wir haben die Originale behalten und haben die Eigentümer mit Kopien weggeschickt«, sagte mein Vater.

»Ach, die Pracht von Alexandria!« sagte Pompejus und malte sie sich aus. Er lächelte.

»Sollen wir eine Besichtigung vorbereiten?« schlug mein Vater vor. »Morgen, wenn es dem allervornehmsten Imperator gefällt?«

Bevor Pompejus antworten konnte, gellten schon wieder die Fanfaren, und noch einmal wurde unter mancherlei feierlichem Geklirr und Geklapper das goldene Geschirr ausgewechselt. Und mit jeder Runde wurden die Gerätschaften prunkvoller.

Das eigentliche Mahl konnte beginnen, und das tat es mit einem Übermaß an Gerichten, die mir ganz und gar unbekannt waren. Seeigel in Minze ... gebackener Aal in Artischockenböden ... Zeus-Eicheln ... Pilze und süße Nesseln ... phrygischer Ziegenmilchkäse ... Rosinen von Rhodos ... und dicke, süße Weintrauben – mit Honigkuchen. Eine unglückselige Wahl! Pompejus und alle andern schoben sie beiseite; Anblick und Duft des Honigs waren ihnen nicht mehr angenehm.

»Aber der ist von Kos!« versicherte mein Vater – vergebens.

Und Wein gab es, Wein, Wein und Wein, einen anderen zu jeder Speise – ägyptischen Rot- und Weißwein, den berühmten apfelduftenden Wein von Thasos und den süßesten von allen, den pramnischen.

»Er wird aus teilweise getrockneten Trauben gemacht«, erklärte Varro und schmatzte mit den Lippen, während er ihn durch die Kehle rinnen ließ. »Dadurch konzentriert sich die Süße, und so ... hmmmmm ...« Weiteres Geschmatze.

Da mein Wein so stark verdünnt war, bemerkte ich kaum einen Unterschied zwischen all diesen, aber ich nickte trotzdem.

Wäre Vaters Wein doch gleichermaßen verdünnt gewesen! Denn in seiner Nervosität leerte er Becher um Becher, und bald zeigte er jenes wunderliche Halblächeln und lehnte sich allzu vertraulich zu Pompejus hinüber. Und dann – ich werde es nie vergessen – ließ er sich plötzlich einfallen, nach seinen Flöten zu rufen und zu spielen. Jawohl! Um die Römer zu unterhalten, wie er sagte. Und weil er der König war, gab es niemanden, der sagte: Nein, nicht! Das darfst du nicht!

Wie gern wäre ich aufgesprungen und hätte es gesagt, aber ich blieb erstarrt auf meinem Platz. Ich mußte mitansehen, wie sein Hofmeister ihm seine Flöten brachte und wie er sich schwankend vom Diwan erhob und auf unsicheren Beinen zu einer freien Fläche wankte, wo er seine Darbietung beginnen konnte.

Ich sah es mit Entsetzen, glühender Verlegenheit und Scham. Die Römer starrten ihn an, wie vom Donner gerührt. Vater holte tief Luft, um seine Lunge zu füllen, und begann dann eine seiner Melodien zu spielen. Der Klang war nicht laut, aber solche Stille hatte sich über die ganze Halle gelegt, daß jede einzelne Note zitternd in der Luft hing.

Olympos drehte sich um und warf mir einen mitleidsvollen Blick zu, aber er war liebevoll, nicht herablassend. Am liebsten hätte ich die Augen geschlossen, um den peinlichen Anblick nicht sehen zu müssen: Der König, der aufspielte wie ein Straßenmusikant – der Kunststücke machte wie ein Affe vor seinem Herrn.

Das hatte der Wein getan! In diesem Augenblick gelobte ich mir, mich niemals dem Wein zu beugen oder mich von ihm überwältigen zu lassen – ein Gelübde, das ich, so glaube ich, gehalten habe, auch wenn Dionysos und seine Trauben mir nichtsdestominder viel Leid gebracht haben.

Plötzlich fing einer der Römer auf einem anderen Diwan an zu lachen, und das Lachen wirkte wie eine Welle; bald lachte auch Pompejus, und wenig später brüllte die ganze Halle. Mein armer Vater nahm es als Beifall und Applaus für sich und verbeugte sich sogar. Und dann – oh, welche Schande! – vollführte er einen kleinen Tanz.

Wie hatte er gesagt? Du mußt dich von deiner besten Seite zeigen; wir müssen ihn davon überzeugen, daß Ägypten und Rom am besten gedient ist, wenn wir auf dem Thron bleiben. Wie hatte er seine eigene Mission vergessen können und die Gefahr, die Ägypten drohte? War der Wein so stark?

Als mein Vater an seinen Platz zurückschwankte, klopfte Pompejus mit der flachen Hand auf das Kissen, als wäre der König ein Hund.

Olympos beugte sich herüber und flüsterte mir ins Ohr. »Die Römer finden das Tanzen degeneriert«, sagte er. »Leute, die tanzen, bezeichnen sie mit üblen Namen.«

Wieso erzählte er mir das? Damit mir noch jämmerlicher zumute wurde? »Das weiß ich«, antwortete ich kalt, aber ich hatte es nicht gewußt.

Wir müssen ihn davon überzeugen, daß Ägypten am besten gedient ist, wenn wir auf dem Thron bleiben. Wir Ptolemäer ...

Berenike und die ältere Kleopatra glotzten nur; von diesen Ptolemäerinnen war auch keine Hilfe zu erwarten. Warum taten sie nichts, sagten sie nichts, um das Ganze auszugleichen?

Heute abend mußt du dich benehmen wie eine Prinzessin ... würdevoll ... Was für ein bezauberndes Kind ...

Vielleicht konnte ich etwas tun, irgend etwas, ganz gleich, was ... Pompejus hatte mich anscheinend gemocht, hatte mir besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen ...

Ich stieg von meinem Schemel und ging zu ihm. Er ruhte auf einem Ellenbogen, und als ich näher kam, sah ich, daß der Wein auch bei ihm seine Wirkung tat. Seine Augen blickten ein bißchen unscharf, und auf seinem Gesicht lag ein starres Lächeln. Eine breite goldene Manschette glänzte an seinem Unterarm, und er strich mit den Fingern darüber.

»Imperator«, sagte ich und zwang mich dazu, das goldene Band an meiner Stirn zu fühlen und mich daran zu erinnern, daß ich zur Königsfamilie gehörte, »es gibt noch sehr viel mehr in Alexandria als eine Banketthalle und Musik. Morgen, wenn es hell ist, wollen wir dir seine Wunder zeigen: den Leuchtturm und Alexanders Grab, das Museion und die Bibliothek. Würde dir das gefallen?«

Ein Mundwinkel zuckte nach oben, und er lächelte schief. »Ein bezauberndes Kind«, wiederholte er, als sei diese Wendung in seinen Kopf eingebrannt. »Ja, ja, natürlich ... Und du wirst uns führen?«

»Mein Vater wird euch das Museion zeigen«, bot Olympos plötzlich an und sprang auf. »Und ich kenne den Leuchtturmmeister persönlich ...«

Meleagros stimmte auch mit ein, um zu helfen. »Ja, Varro hatte großes Interesse am Museion und an der Bibliothek. Es wird mir eine Ehre sein, euch zu führen ...«

Und so warfen wir uns alle in die Bresche, um den König zu retten – und Ägypten.

Kapitel 3

Als ich in dieser Nacht allein in meinem Gemach lag, nachdem meine Amme mir das Nachtgewand angezogen und alle Lampen bis auf eine ausgelöscht hatte, kauerte ich unter meiner Decke und betete zu Dir, o Isis.

Hilf mir jetzt! flehte ich. Morgen ..., morgen muß ich versuchen auszulöschen, was heute abend geschah. Und in Wahrheit hatte ich keine Ahnung, wie ich das anstellen sollte; ich wußte nicht einmal, wieso ich überhaupt diesen Ausflug vorgeschlagen hatte. Was hatte denn so etwas mit Pompejus zu tun, mit meinem Vater, mit dem Schicksal Ägyptens? Was wollte ich, ein Kind, eigentlich ausrichten? Aber versuchen mußte ich es, und so warb ich um die Hilfe der Isis, meiner Mutter, die alle Macht hat ...

Fröstelnd stahl ich mich aus dem Bett und spähte zur strahlenden Spitze des Leuchtturms hinaus, dessen Anblick ich immer als beruhigend empfunden hatte. Soweit ich zurückdenken konnte, hatte dieser mächtige Turm immer dagestanden und den Blick aus meinem westlichen Fenster teilweise ausgefüllt. Während ich heranwuchs, hatte ich gesehen, wie er im Laufe des Tages die Farbe wechselte: rosig wie Perlmutt im Morgengrauen, grellweiß zur heißen Mittagsstunde, rot bei Sonnenuntergang, blauviolett in der Dämmerung und bei Nacht schließlich eine dunkle Säule mit lodernder Spitze, das Feuer, das drinnen toste, vielfach verstärkt durch den großen, polierten Spiegel in der Laterne. Er stand draußen auf dem Ende seiner Insel Pharos – wenngleich es keine Insel mehr war, seit sie durch einen langen Steindamm mit dem Festland verbunden wurde.

Ich war allerdings noch nie wirklich im Innern des Leuchtturms gewesen, und ich war überaus neugierig darauf zu sehen, wie er funktionierte. Sein Sockel war viereckig; nach zwei Dritteln aber wurde der Turm achteckig und schließlich rund. Auf der Spitze stand eine Statue des Zeus Soter, die sich mit der Sonne drehte, und gleich unterhalb der Zeus-Statue strahlte das wunderbare Leuchtfeuer. Der mächtige Sockel war von einer marmornen Kolonnade umgeben, und daneben stand der anmutige Tempel der Isis Pharia.

Alexandria liegt am Meer, und deshalb gibt es hier einen Winter. Von Dezember bis Februar ist es kalt; die Meeresstürme wehen herein und lassen die salzige Gischt durch die Straßen sprühen. Schiffe stechen zu dieser Zeit nicht in See, und der Leuchtturm wacht über ein leeres Meer und die Boote, die sicher vertäut in unseren herrlichen Häfen liegen. Zu anderen Jahreszeiten beaufsichtigt er die enorme Zahl von Reisen, die hier beginnen oder enden; unsere beiden Häfen bieten Platz für über tausend Schiffe.

Morgen würden wir also versuchen, die Römer zu erheitern, sie zu umschmeicheln und zu erfreuen, wir beide, der Leuchtturm und ich.

Ich erwachte und konnte das Unternehmen zu meiner Überraschung kaum erwarten. Ein Grund war, daß ich Gelegenheit haben würde, Dinge zu sehen, die mich mit Neugier erfüllten. Obwohl ich eine königliche Prinzessin war – man möchte meinen, daß mir die ganze Stadt Alexandria offenstand –, hielt man mich meistens auf dem Palastgelände mit seinen vielen Gebäuden fest. Besucher kamen aus der ganzen Welt, um unsere Stadt zu bewundern, eine Vision aus weißem Marmor, schimmernd vor dem Aquamarinblau des Mittelmeeres, aber wir, die königlichen Kinder, bekamen davon weniger zu sehen als irgend jemand sonst.

Oh, was wir von unserer hohen Warte aus sehen konnten, war schön. Das erste, was ich von meinem Fenster aus erblickte, war der Leuchtturm, der sich wie ein fahler Finger ins frühe Morgengrauen reckte, während die Wellen sich an seinem Fuße brachen. Weiter vorn sah ich den östlichen Hafen, umsäumt von breiten Treppen, die bis zum lockenden Wasser hinunterführten, wo man hineinwaten und Muscheln sammeln konnte. Und auf dem Palastgelände stand der kleine Tempel der Isis, der auf das offene Meer hinausblickte, während der Wind zwischen den Säulen wehte und die Statue der Isis in ihrem Heiligtum umwisperte.

Im Palastbezirk ließen die Gärtner eine Fülle von blühenden Blumen sprießen – roten Mohn, blaue Kornblumen, scharlachrote Rosen –, die sich in blendender Farbenpracht von dem grellen Weiß der Gebäude abhoben. Allenthalben gab es Teiche, gefüllt mit blauen und weißen Lotosblumen, und der Duft all dieser Blumen verschmolz zu einer ganz eigenen, unbeschreiblichen Mischung. Wir könnten ihn den Duft der Ptolemäer nennen. Wenn er sich in Flaschen füllen ließe, würde man im Basar einen hohen Preis dafür erzielen können, denn er war schwindelerregend und erfrischend zugleich; die frische Seeluft verhinderte, daß der Blumenduft allzu schwulstig wurde.

Da die Palastgebäude über einen langen Zeitraum hinweg entstanden waren, boten auch sie ein höchst unterschiedliches Bild. Die großartigsten hatten Böden aus Onyx oder Alabaster, und ihre Wände waren aus Ebenholz. Innen herrschte ein schwelgerischer Reichtum wie in der Auslage eines Kaufmanns: mit Jaspis und Karneol verzierte Diwane, aus Elfenbein geschnitzte Tische, Fußschemel aus Zitrusholz. Goldgesäumte Wandbehänge in tyrischem Purpur verhüllten die Ebenholzwände – Kostbares verdeckte Kostbares. Die Seidenstoffe des Fernen Ostens fanden über Indien den Weg zu uns, die wir sie über unsere Stühle drapierten. Und in den blanken Böden spiegelten sich die Sklaven, die wir um ihrer physischen Schönheit willen auswählten.

Ich hätte nicht das Bedürfnis verspüren müssen, den Palastbezirk zu verlassen, aber wenn man inmitten solcher Dinge aufwächst, erscheinen sie einem alltäglich. Was meine Neugier erregte, waren die Behausungen und die Menschen dort draußen. Wir wünschen uns immer das Verbotene, das Gesperrte, das Exotische. Für die junge Prinzessin Kleopatra besaß das Gewöhnliche die größte Verlockung. Und jetzt würde ich die Römer zu all diesen Orten führen, während sie doch in Wahrheit auch für mich neu waren.

Eine erschreckend große Zahl von Römern hatte sich zusammengefunden, um an den Besichtigungen teilzunehmen. Wir brauchten eine ganze Kolonne von Wagen und fast alle Pferde aus den königlichen Stallungen. Meleagros und Olympos erschienen schon früh; sie waren sichtlich nervös. Auch Vater erschien mit beschämter Miene. Meleagros hatte einige seiner Kollegen aus dem Museion herbestellt, und die Makedonische Hofgarde würde uns eskortieren – und dabei unauffällig als Leibwache dienen.

Ich war dankbar für Olympos’ Gesellschaft; er schien alles über die Stadt zu wissen und flüsterte es mir zu, während wir unterwegs waren. Natürlich konnte er überall hin; er war ein freier griechischer Bürger und nicht von königlichem Geblüt. Und er hatte die Möglichkeiten zur Erkundung gründlich genützt.

Ich saß neben Pompejus im großen Zeremonienwagen. Olympos war an meiner Seite, und Vater hielt sich am Geländer fest, ein bißchen grün im Gesicht. Der ganze Rest folgte uns; der Hauptmann der Garde führte die Zügel.

Als wir das Palastgelände verließen und auf die breite Straße hinausrumpelten, erhob sich Jubelgeschrei. Erleichtert hörte ich, daß es freundlich klang; in Alexandria konnte man es nie so genau wissen. Die Massen bei uns waren unbeständig, und ihre Stimmung konnte im Handumdrehen umschlagen. Die Leute hier lächelten und waren anscheinend glücklich, einmal ihre Herrscher zu Gesicht zu bekommen. Aber der Anblick so vieler Römer konnte sie jeden Augenblick verdrießen.

Vater und ich winkten ihnen zu, und ich war erfreut, als sie uns zuriefen und Blumen warfen. Dann hörte ich, wie sie Vater bei seinem Spitznamen riefen: Aulates, der »Flötenspieler«. Aber sie riefen es voller Zuneigung.

Wir bogen in die breite Marmorstraße ein, die zu Alexanders Grab führte. Zu beiden Seiten war sie von breiten Kolonnaden gesäumt, so daß sie so schön war wie ein Tempel. Wo diese von Norden nach Süden verlaufende Straße die lange Ost-West-Verbindung, die Kanopische Straße, kreuzte, stand Alexanders Grabmal. Unsere erste Station.

Jeder, der in die Stadt kam, erwies dem Grab Alexanders die Ehre. Er selbst war es, der den Plan für die Stadt entworfen, ihr seinen Namen gegeben und damit ein wenig von seinem Zauber auf sie übertragen hatte.

Sogar die laut scherzenden Römer verstummten, als sie näher kamen. Der Unbesiegbare selbst, der hier in seinem kristallenen Sarkophag ruhte ... Wen hätte dieser Anblick nicht mit Ehrfurcht erfüllt?

Ich war erst einmal hier gewesen und erinnerte mich an einen furchterregenden Ort, an flackernde Lampen, die den Abstieg in eine dunkle Höhle erleuchteten, und an den mumifizierten Leichnam in seiner goldenen Rüstung, verzerrt von der Kristallkuppel, die ihn bedeckte.

Olympos versorgte mich unaufhörlich mit gemurmelten Erläuterungen, während wir hineingingen. ... hierher statt nach Siwa gebracht ... in Honig gelegt, um ihn zu erhalten ... den goldenen Sarkophag eingeschmolzen, als das Geld knapp war ... Priester in Memphis verweigerten ihm das Begräbnis, da sie meinten, wo er liege, werde niemals Ruhe einkehren ...

»Woher weißt du so viel?« fragte ich ihn flüsternd.

»Ich weiß nicht annähernd so viel, wie ich gern wüßte«, antwortete er, als sei meine Frage äußerst dumm.

Pompejus starrte die liegende Gestalt an. Seine runden Augen waren noch runder. Ich hörte ihn auf lateinisch etwas murmeln; es klang sehr demütig.

»Er möchte der neue Alexander sein«, raunte Olympos mir ins Ohr. »Die Leute haben ihm erzählt, er habe Ähnlichkeit mit ihm, und in der Tat trägt er sein Haar wie jener.«

Das war nicht gut. Alexander hatte Ägypten erobert.

»Nun, er sieht aber nicht aus wie er!« erwiderte ich.

»Aber die Leute hören nicht auf mit ihren Vergleichen«, sagte Olympos. »Sie reiten auf seiner Jugend herum und nennen ihn Magnus, den Großen ... Er ist der einzige Römer, dem je dieser Titel gegeben wurde! Und das mit sechsundzwanzig Jahren! Aber es heißt« – er lehnte sich herüber und sprach so leise, daß ich ihn kaum noch hören konnte –, »er habe sich den Titel selbst verliehen! Und er habe Sulla gezwungen, ihm einen Triumphzug zu gewähren.«

Pompejus starrte immer noch anbetend auf sein Idol.

Ich trat neben ihn und sagte – warum sagte ich es? Hast Du, Isis, mir die Worte eingegeben? – : »Ich habe Alexanders Blut in mir. Wir Ptolemäer stammen von seiner Familie ab.«

Pompejus schien aus seinen Träumen hochzuschrecken. »Dann bist du gesegnet, Prinzessin.«

»Er wird uns bewahren, uns und die Stadt, die seinen Namen trägt zu seinem immerwährenden Ruhme«, sagte ich. »Er ist unser Beschützer.«

Hinter mir rang Vater die Hände, hilflos.

Pompejus schaute ernst auf mich herab. »In dir hat er eine edle Fürsprecherin«, sagte er schließlich.

Und weiter zum Museion – so genannt nach den neun Musen des schöpferischen Denkens –, wo die Römer eine ausführliche Besichtigung unternahmen, bei der sie mit den führenden Gelehrten bekannt gemacht und in die Lesesäle geführt wurden. Dann zeigte man ihnen die Bibliothek, die größte der Welt, mit ihrem gewaltigen Bestand an Schriftrollen. Ptolemaios II. hatte die Sammlung begründet, und jeder nachfolgende König hatte sie mit Eifer erweitert.

Der oberste Bibliothekar, Apollonius, begrüßte uns. »Mein allererhabenster König, meine Prinzessin, geehrte römische Magistrate«, sagte er mit tiefer Verbeugung. Fast hörte ich, wie die Knochen in seinem alten Rücken knackten. »Ich will euch diesen Tempel des geschriebenen Wortes zeigen.«

Er führte uns durch mehrere hohe Räume, die alle miteinander verbunden waren wie die Glieder einer Kette. Das Tageslicht fiel durch eine Reihe von Fenstern unter der Decke herein, die sich um den ganzen Raum herumzogen. Tische und Bänke aus Marmor umstanden die freie Mitte, und Leser aller Nationalitäten saßen über offene Schriftrollen gebeugt. Ich sah den Griechen in seiner Tunika, den Araber in seinen voluminösen Gewändern, den Juden in Mantel und Kapuze, den Ägypter mit bloßem Oberkörper und ledernem Rock. Alle blickten ruckartig auf, als wir hereinkamen.

Sie drehten die Köpfe nach uns, als wir vorübergingen; ihre Gesichter folgten uns wie Sonnenblumen der Sonne, bevor sie sich wieder über ihre Manuskripte senkten. Wir gelangten in einen Raum, der aussah wie ein privates Zimmer; tatsächlich war es eine der Lagerkammern der Bibliothek. Regale bedeckten die Wände, und in regelmäßigen Abständen identifizierten Schilder die einzelnen Schriftrollen. Das Ganze sah aus wie ein Bienenkorb, in dem jede der Rollen eine Zelle bildete. Am Griff einer jeden Rolle baumelte eine hölzerne Namenstafel.

»So also ist es geregelt«, stellte Pompejus fest. Er las ein Schild, auf dem stand: »Heraklides von Tarentum«.

»Medizin, Imperator«, sagte Apollonius. Auf dem Schild daneben war zu lesen: »Herophilos von Chalkedon«. »Der unerreichte Meister der alexandrinischen Medizin«, erklärte Apollonius stolz.

»Ja, vor zweihundert Jahren«, sagte Olympos leise. »Es gibt aber neuere Schriften.«

»Es ist alles hier«, sagte Apollonius. Diese Manuskripte waren seine Kinder. »Die Werke, die mehrere Rollen umfassen, sind alle in diesen Körben auf dem Boden; und die Schilder hängen an den Korbgriffen.«

Pompejus war sichtlich beeindruckt. »Diese Organisation ist eine Inspiration für diejenigen unter uns, die selbst Archive und Akten zu verwalten haben«, sagte er.

Die Römer machten sich daran, Schriften zu entrollen, und der Lärm, der dabei entstand, gab mir Gelegenheit, dem allwissenden Olympos zuzuflüstern: »Was hat es mit den Geschichten von einem Testament auf sich, das Rom angeblich Rechte an Ägypten überträgt? Ich wollte gestern abend mehr darüber hören, aber du hast zuviel geredet!«

Jetzt sollte er es mir erzählen, wenn er konnte.

»Oh.« Olympos dachte kurz nach. Dann antwortete er leise: »Dein Großonkel Alexander X. hat ein Testament verfaßt, in dem er Ägypten an Rom vererbte. Das behaupten die Römer. Aber niemand weiß mit Sicherheit, ob er es wirklich getan hat oder ob es, wenn er es getan haben sollte, rechtmäßig war oder nicht.«

»Wieso kann man es nicht einfach lesen und dann entscheiden?« Das schien mir doch die einfachste Möglichkeit zu sein, es herauszufinden.

»Weil es anscheinend auf mysteriöse Weise verschwunden ist«, sagte er und zog die Brauen hoch. »Wie günstig!«

Günstig für uns oder für sie? fragte ich mich.

Dann hörte das Rollenrascheln auf, und auch unser Gespräch mußte enden.

Als wir die Bibliothek verlassen hatten, ließen wir die Römer einen kurzen Blick in das riesige Gymnasion werfen, wo unsere Athleten sich übten. Und schließlich ging es zum Leuchtturm.

»Willkommen!« Der Leuchtturmmeister erwartete uns in der breiten Tür. »König Ptolemaios, Prinzessin Kleopatra, kommt und zeigt dem Imperator Pompejus, was euer glorreicher Vorfahr Ptolemaios Philadelphos vor über zweihundert Jahren erbaute.«