Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

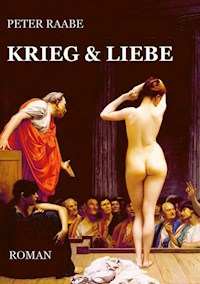

- Herausgeber: TWENTYSIX

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine Familiensaga, die sich im Schatten der Allmacht Roms vom 2. bis 3. Punischen Krieg von Spanien über Karthago bis nach Alexandria ausdehnt.Die Ereignisse und Biographien im 2. vorchristlichen Jahrhundert werden mit Humor und Ironie geschildert; Gegenwartsbezüge sind dabei weder zufällig noch ungewollt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 482

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

PROLOG

Vorgeschichte

Kapitel I

Kapitel II

Kapitel III

Kapitel IV

Kapitel V

Kapitel VI

Kapitel VII

Kapitel VIII

Kapitel IX

Kapitel X

Kapitel XI

Kapitel XII

Kapitel XIII

Kapitel XIV

Kapitel XV

Kapitel XVI

Kapitel XVII

Kapitel XVIII

Kapitel XIX

Kapitel XX

Kapitel XXI

Kapitel XXII

Kapitel XXIII

Kapitel XXIV

Kapitel XXV

Kapitel XXVI

Epilog

PROLOG

Gemäß unserer modernen Zeitrechnung liefen in vorchristlichen Zeiten alle Uhren rückwärts. Das dritte Jahrhundert begann demnach im Jahre 299 und endete 200 vor Christi Geburt. Die Menschen müssten somit rückwärts gelaufen sein, rückwärts geschrieben und gesprochen haben und rückwärts gelebt haben: Leben begann mit dem Todestag und endete am Tage ihrer Geburt. Doch dergleichen ist uns nicht überliefert, aber vielleicht fanden die Menschen es damals normal und deshalb nicht erwähnenswert (orientalische Völker schreiben und sprechen ja noch heute rückwärts und finden das völlig normal). Glücklicherweise hatten unsere vorchristlichen Vorfahren keine Uhren, sondern richteten ihren Tageslauf nach dem Gang der Sonne.

Die Römer, praktisch veranlagt und nicht so angekränkelt von des Gedankens Blässe wie ihre griechischen Nachbarn, suchten und fanden auch schnell eine praktische Lösung für das Problem des Kalenders; da sie nicht warten wollten, bis irgendwann ein Messias zur Welt käme, von dem seit langem ein Israeliten-Stamm in Judäa raunte, zählten sie die Jahre ab der Gründung ihrer Stadt. So blieben ihnen die später von der christlichen Zeitrechnung verursachten Probleme erspart – verursacht von dem Gregorianischen Kalender, der seit Freitag, dem 15. Oktober Anno Domini 1582 unsere Geschicke offiziell datiert (auch rückwirkend) - unter anderen auch die Frage, ob Christus wirklich im Jahre Null geboren wurde und nicht schon sieben Jahre früher (über die unbefleckte Empfängnis seiner Mutter wollen wir lieber gar nicht erst spekulieren). Und wieso wird seine Kreuzigung in jedem Jahr anders datiert? Und was geschah im Jahre Null: nichts?

Die Geschehnisse, von denen hier berichtet wird, ereigneten sich jedenfalls in den Jahren 547 bis 603 nach Roms Erbauung oder 205 bis 149 v. Chr. – also, so unlogisch es klingt, ab dem Ende des dritten vorchristlichen Jahrhunderts, beginnend exakt vor 2225 Jahren, gerechnet ab dem heutigen Tage, den Iden des März, Anno Domini 2019, da die ersten Buchstaben unserer Geschichte auf diesen Papyrus fielen, um sie vor dem Vergessen zu bewahren (die Geschichte, nicht die Buchstaben).

Im Rahmen meiner Recherchen zu diesem Buch ist es mir auch gelungen, verschiedene erstaunliche historische Zusammenhänge aufzudecken, die man im ersten Moment für Opfer meiner blühenden Phantasie halten könnte, zumal ich nicht in der Lage bin, das Gegenteil zu beweisen.

Es waren unruhige und harte Zeiten damals – und auch das ist erwägenswert: wann gab es jemals „normale“ Zeiten und wann wird es sie jemals geben, zumal Jeder eine andere Vorstellung von Normalität hat?

Es ist dies die Geschichte des römischen Jünglings numidischer Herkunft Gentilus M., der als Adjutant des römischen Feldherrn Publius Cornelius S. während des Aufgalopps zum 2. Punischen Krieg in Afrika wegen seiner Liebe zu der nach Carthago verschleppten Spanierin Donna Anita di S. zwischen die Fronten gerät (Nachnamen hier aus Gründen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes verschwiegen).

Die vollen Namen und Vieles mehr über sie erfahren Sie auf den folgenden vielen Papyri dieses Opus.

Gegenwartsbezüge sind dabei weder zufällig noch ungewollt.

Jede Geschichte hat natürlich auch eine Vorgeschichte, die in unserem Fall mit der Gründung Carthagos beginnt. Dem eiligen Leser ist es freigestellt, die Lektüre mit dem darauf folgenden Kapitel I zu beginnen. Wer allerdings alles genau wissen will und von Anfang an, dem kann ich die vertrakte Vorgeschichte nicht ersparen.

Für alle an den Schlachten und am Schlachten beteiligten namentlich genannten Schlachter gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung durch ein ordentliches deutsches Gericht – wie auch zum Beispiel für Adolf H. (österreichischer Immigrant, GröFaZ 1933-45 n.Chr.), gegen den bisher weder ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, geschweige denn ein Gerichtsurteil gefällt wurde – weder in Abwesenheit noch post mortem.

Dank gebührt meinem Co-Autor Titus Livius (59 v.Chr. – 17 n.Chr.), der die nachfolgend geschilderten Ereignisse ebenso hautnah erlebt hat wie ich, freilich von einer höheren Warte, für die er daher auch allein die volle Verantwortung der geschichtlichen Wahrheit trägt, wie ich diese für die geschilderten Einzelschicksale übernehme. Unsere Aufgabenteilung war klar: Er lieferte den Krieg (soweit nötig), ich kümmerte mich um die Liebe (soweit möglich).

Als Lektor hat sich der Historiker Appian (nach 90 – nach 160 n.Chr.) bei der Abfassung dieses Werkes verdient gemacht; Livius weiß zwar alles, aber Appian weiß alles besser. Wenn kritische Leser befürchten, daß nicht alles zusammen paßt, was zusammen gehört: keine Sorge – als Schrift-Steller habe ich mein Handwerk gelernt und dort, wo sich die Beiden nicht einig sind, werde ich nach Handwerker Art arbeiten: Was nicht paßt, wird passend gemacht. Ich bekenne mich daher schuldig im Sinne der Anklage.

Schließlich noch ein öffentlich-rechtlicher Warnhinweis: In diesem Buch gibt es Szenen von physischer Gewalt, die Jugendlichen unter 16 Jahren nicht zur Nachahmung empfohlen werden. Bitte fragen Sie daher vor der Lektüre Ihren Arzt oder Apotheker, welche Seiten Sie überspringen sollen oder – falls Sie nur hüpfen können – den Verleger, welche Sie herausreißen dürfen (die Empfehlung gilt entsprechnd für Sittenwächter und sonstige Moralapostel).

Genug der Vorrede.

Damit Ihnen das Lachen vergeht: Vorhang auf und Bühne frei, um zu erfahren, wie das Leben damals so spielte.

Vorgeschichte

List und Hinterlist bestimmten von Beginn an die Geschichte Karthagos. Schon die Stadtgründung ist einer solchen eigentlich unrühmlichen Tat zu verdanken: Die Tyrierin Dido, per Schiff auf der Flucht aus Troja vor ihrem Bruder Pygmalion, der aus Machtgier ihren Gatten ermordet hatte, landete samt Hab und Gut mit anderen flüchtigen Phönikiern an der Küste von Libyen dort, wo heute die Reste des ehemaligen Carthago liegen. Von den Libyern alles andere als willkommen geheißen, baten die Flüchtlinge um etwas Land zur Niederlassung – nur so viel, wie eine Kuhhaut umspannen könne. Die Libyer, amüsiert und neugierig auf das Resultat, gaben ihnen die eidliche Zusicherung, ihnen so viel Land zu überlassen. Dido zerschnitt die Kuhhaut in einen langen, schmalen Riemen und umlegte damit die Fläche, auf der sie die Stadt Carthago errichteten – aus Sicht der Römer ein Wespennest. Das geschah im Jahre 814 v.Chr., fünfzig Jahre vor der endgültigen Zerstörung Trojas. Danach breiteten sich die Immigranten aus wie die Ratten, beherrschten nicht nur Libyen, sondern auch die Nachbarvölker, einen Großteil des Mittelmeeres und seiner Inseln, bis es den Römern zu bunt wurde.

Es folgte ein weiteres Beispiel für die Verschlagenheit der nunmehr Carthager genannten Neuansiedler, das ich den Lesern ebenfalls nicht vorenthalten möchte, wirft es doch ein bezeichnendes Licht auf den Menschenschlag der Carthager, vor allem seines politischen Establishments, mit dem wir es in unserer später folgenden Geschichte zu tun haben werden:

Um dem Treiben der Carthager ein Ende zu bereiten, segelten die Römer erstmals 498 nach Erbauung Roms mit 350 Schiffen nach Libyen, eroberten unter Führung von Atilius Regulus mehrere Städte und übernahmen zweihundert Städte, die aus Haß gegen die Carthager zu ihm übertraten. Die unterliegenden Carthager baten die Lakedämonier für ihre Truppen um einen Feldherrn, da ihre eigenen angeblich versagt hatten. Es kam, sah und siegte Xanthippus, der den römischen Feldherrn und Consuln sogar gefangen nahm. Diesen sandten die Carthager, des Krieges müde, mit einer eigenen Abordnung nach Rom, zwecks Aussöhnung. Doch Atilius Regulus riet dem römischen Senat insgeheim zur Fortsetzung des Krieges, worauf die Carthager ihn nach seiner freiwilligen Rückkehr in einen mit Stacheln versehenen Kasten einsperrten, in dem er qualvoll starb – während sie mit den Römern Frieden schlossen, zu deren Bedingungen.

Nicht viel besser erging es dem Xanthippus, der für die Carthager so erfolgreich gekämpft hatte; damit der bedeutende Sieg über die Römer nicht als das Werk der Lakedämonier gelten sollte, ehrten ihn die Carthager zum Schein mit vielen Geschenken und entsandten ihn auf Dreiruderern nach Lakedämon, gaben aber den Befehlshabern der Schiffe den Auftrag, ihn mit seinen Begleitern ins Meer zu werfen. So geschah es…

*

Seit seinem siebzehnten Lebensjahr kämpfte Scipio gegen Hannibal – zunächst an der Seite seines Vaters und seines Onkels, bis die beiden von Hannibals Bruder Hasdrubal Barkas im Kampf getötet wurden; damals war er 24 und schwor, den Tod seines Vaters zu rächen. Schon drei Jahre zuvor hatte er in einer tollkühnen Aktion eine Sitzung des Senats mit seinen Anhängern gestürmt, um trotz der eigenen Niederlagen die Fortsetzung des Kampfes gegen Hannibal zu erzwingen. Damals schwor er mit vorgehaltenem Schwert, Rom treu bis in den Tod zu dienen. Erneut beeindruckt von Scipios Willensstärke, gab der Senat den Gedanken an Frieden trotz der hohen Verluste auf und im darauf folgenden Jahr wählten die Bürgertribunen, vom Volke unter Druck gesetzt, den erst 22-jährigen Scipio zum Ädilen, obwohl das Mindestalter für dieses Amt auf 37 Jahre gesetzlich festgesetzt war. Den Einwand wegen seiner Jugend konterte er mit den Worten: „Wenn mich alle Quiriten zum Ädilen machen wollen, so bin ich alt genug“.

Im darauf folgenden Jahr, als keiner anderer es wagte, den Kampf gegen Hannibals Truppen in Hispanien fortzusetzen, stellte er sich eingedenk seines Racheschwures trotz seiner Jugend zur Wahl und wurde von allen Centurien und dem Römischen Volk einstimmig zum Oberbefehlshaber der Spanienarmee gewählt. Man sah in Scipio den Retter des Vaterlandes, denn schon damals rankten sich Legenden um ihn. So verbreitete sich in Rom der Glaube, er sei der Sohn einer Riesenschlange; oftmals habe man im Schlafgemach seiner Mutter dieses Wunderwesen gesehen, das beim Eintritt von Menschen plötzlich verschwunden sei. Unvergessen war auch, wie er als 18-jähriger Soldat seinem Vater in der Schlacht das Leben gerettet hatte, als dieser eingekesselt von numidischer Reiterei, verwundet vom Pferd gefallen war. Als seine Leibwache sich weigerte, ihn zu retten, gab Scipio seinem Pferd die Sporen und stürmte auf die Feinde zu und die Leibwache musste ihm gezwungenermaßen folgen. Die Carthager, völlig überrascht von dieser Attacke, vermuteten weitere römische Einheiten im Gefolge und zogen sich rasch zurück, so daß Scipio seinen Vater retten konnte. Für seinen bedingungslosen Einsatz wurde ihm damals bereits die höchste militärische Auszeichnung Roms verliehen, die corona civica.

Nach fünfjähriger erfolgreicher Kriegsführung gegen Hannibals Truppen in Hispanien war Scipio im Jahr 205 von der Volksversammlung in Rom zum 1. Consul gewählt worden; als Provinz bekam er Sizilien zugesprochen. Doch trotz seiner militärischen Erfolge hatte er sich im Senat wenig Freunde gemacht, weil er die älteren Staats- und Regierungschefs häufig wegen ihrer Militärstrategie kritisierte.

*

Eigentlich wollte man nach der Rückkehr des Lälius von seinem Beutezug sofort mit der gesamten Flotte nach Afrika auslaufen. Doch ein Zufall, der eine Kettenreaktion auslöste, unterbrach die schon fortgeschrittenen Kriegsvorbereitungen: Römische Soldaten hatten auf ihren privaten Raubzügen ein paar Leute aus der von Hannibals punischen Truppen besetzten Kleinstadt Locri an der Südküste Kalabriens gefangen genommen und nach Rhegium gebracht, darunter auch einige Werkmeister, die für die Besatzer der Stadt arbeiteten. Reiche Exilanten der Stadt erkannten sie, horchten sie aus und kauften sie von den römischen Soldaten frei, damit sie nach Rückkehr in die Stadt helfen sollten bei der Rückeroberung durch römische Truppen an einem verabredeten Tag zu nächtlicher Stunde. Daraufhin reisten die vornehmen Locrier zu Scipio nach Syracusa und beschwatzten ihn. Da ihm ein Angriff aussichtsreich schien, willigte er schließlich ein und schickte dreitausend Fußsoldaten unter Führung der beiden Kriegstribunen Marcus Sergius und Publius Matienus von Rhegium los Richtung Locri, das zwischen zwei Burgen liegt; außerdem war der Proprätor und Unterfeldherr Quintus Pleminius schriftlich von ihm aufgefordert worden, sich an die Unternehmung anzuschließen. Der nächtliche Überraschungsangriff gelang mit Hilfe der verabredeten Unterstützung durch die Verräter, die um Mitternacht den Angreifern an mehreren Stellen zugleich die nötigen Leitern herabließen, um die Stadtmauern zu erklimmen. Erst als die Wachen schon getötet worden waren, bemerkten die punischen Soldaten den Überfall und eilten zu den Waffen. Zur Unterstützung der zahlenmäßig weit unterlegenen römischen Angreifer stimmten ihre außerhalb der Burg bereitstehenden Kameraden ein wildes Kriegsgeschrei an, wodurch die Pöner, getäuscht über die tatsächliche Stärke der Angreifer, die angegriffene Burg aufgaben und auf die zweite Burg flüchteten. In den folgenden Tagen gab es ständig gegenseitige Angriffe mit Truppenverstärkung auf beiden Seiten. Hannibal selbst kam schließlich, um die punische Besatzung unter ihrem Anführer Hamilcar zu unterstützen. Als Scipio dies gemeldet wurde und daß es um die eigene Besatzung in Locri nicht gut stehe, entschloß er sich, von Messana mit seiner Flotte ebenfalls nach Locri aufzubrechen, um dort in das Geschehen einzugreifen.

Scipio verwünschte den Tag, an dem er dem Drängen der Locrier nachgegeben hatte. Jetzt wurde ihm die Situation aufgezwungen, die er unbedingt vermeiden wollte und gegenüber dem Senat so vehement abgelehnt hatte, nämlich die Konfrontation mit Hannibal im eigenen Lande. Nur gegen großen Widerstand und nachdem er damit gedroht hatte, eine Entscheidung durch das Volk herbeizuführen, war es ihm gelungen, im Senat seinen Standpunkt durchzusetzen, daß es richtiger sei, den Krieg gegen Hannibal in dessen afrikanischer Heimat zu führen und ihn auf diese Weise aus Italien herauszulocken. Und nur dafür hatte Scipio ein militärisches Mandat erhalten.

Hannibal hatte vom Fluß Butrotus nahe Locri einen Boten zu den punischen Truppen entsandt mit der Nachricht, daß sie vor Tagesanbruch die Römer und Locrier angreifen sollten, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, während er gleichzeitig die Stadt im Rücken angreifen werde. Doch seine Rechnung ging nicht auf, da er weder Enterhaken noch Leitern zum Erklimmen der Mauern mitgebracht hatte. Kurz entschlossen, ließ er alles Gepäck auf einen Haufen werfen und seine Truppe unweit der Mauern in Schlachtordnung aufstellen. Dann ritt er mit seinen numidischen Reitern auf die Stadt zu um zu sehen, wo er am besten angreifen könne. Als jedoch ein unmittelbar neben ihm stehender Reiter von einem Speerwurf getroffen zu Boden sank, erschrak Hannibal dermaßen, daß er zum Rückzug blasen ließ und ein Lager außer Schußweite der Stadtmauern errichtete.

Inzwischen erreichte Scipios Flotte noch bei Tageslicht Locri und konnte vor Sonnenuntergang zur Verstärkung der römischen Besatzung in die Stadt einrücken. Hannibal ließ in der Nacht Leitern und das übrige Sturmgerät herbeischaffen und rückte im Morgengrauen gegen die Stadtmauern vor, während die Pöner wie verabredet, von ihrer Burg aus den Kampf aufnahmen, als völlig unerwartet das Stadttor sich öffnete und die Römer einen Ausfall gegen Hannibal und seine Truppen machten und zweihundert der Phönizier niedermachten. Als Hannibal außerdem den gefürchteten Scipio erkannte, zog er sich mit seinen Truppen zurück. Der pönischen Besatzung in ihrer Burg ließ er mitteilen, „sie sollten sich selbst zu helfen suchen“, brach in der Nacht auf und zog ab. Die Pöner in Panik, steckten die Gebäude in Brand und verließen fluchtartig die Burg, um noch in der selben Nacht Hannibals Heer einzuholen.

Das Locri-Abenteuer hatte damit für Scipio jedoch leider noch kein Ende. Zunächst ließ er die für den Abfall der Stadt von den Römern verantwortlichen Anstifter hinrichten; ihre Güter erhielten die Häupter der römertreuen Gegenpartei. Scipio entschied, daß die Mannschaft, die die Burg genommen hatte, unter dem Kommando seines Unterfeldherrn Pleminius als Besatzung in der Stadt zurückbleiben solle und fuhr mit seinen Truppen zurück nach Messana. Pleminius unterstanden auch jene Soldaten, die er von Rhegium mitgebracht hatte, die übrigen unterstanden ihren beiden Tribunen. Die „Befreier“ wüteten in den folgenden Wochen schlimmer in Locri als die vertriebenen Besatzer. Raub, Diebstahl und Vergewaltigung waren an der Tagesordnung. Ihre Habsucht machte auch nicht vor den Heiligtümern in den Tempeln halt, und selbst an den Schätzen der Proserpina, die zu allen Zeiten unangetastet geblieben waren, vergriffen sie sich. Zum Massaker gar geriet der Streit um einen geraubten silbernen Becher durch einen von Pleminius Soldaten. Als die Eigentümer ihn verfolgten, lief er durch Zufall den beiden Kriegstribunen Sergius und Matienus in die Arme, auf deren Befehl ihm der Becher abgenommen wurde. Daraus entwickelte sich eine Schlägerei zwischen Soldaten der Tribunen und jenen des Unterfeldherrn, die schließlich den Kürzeren zogen und verwundet und blutend zu Pleminius stürmten, um ihm von der erlittenen Schmach und etlichen Beleidigungen seiner Person zu berichten. Wutentbrannt ließ dieser die Kriegstribunen vorladen und befahl sie zu entkleiden und zu stäuben. Doch die beiden setzten sich zur Wehr und riefen ihre Soldaten zu Hilfe. In maßloser Wut stürzten die sich zunächst auf die Lictoren des Unterfeldherrn, rissen ihn sodann aus der Mitte seiner Leute, massakrierten auch ihn, schnitten ihm Nase und Ohren ab und ließen ihn schließlich halb tot liegen.

Als der Vorfall dem Scipio nach Messana berichtet wurde, wo er sich vorübergehend bei seinem Bruder aufhielt, wuchs sein Zorn und er verfluchte erneut den Tag, an dem er sich auf das Locri-Abenteuer eingelassen hatte. Doch jetzt blieb ihm nichts anderes übrig, als an Bord eines Sechsruderers erneut nach Locri aufzubrechen, diesmal in seiner Eigenschaft als höchster militärischer Disziplinarvorgesetzter.

Zur großen Verwunderung und Verbitterung der Einheimischen erklärte er nach Untersuchung der Affäre den Unterfeldherrn für unschuldig und bestätigte ihn in seinem Amt; nur die beiden Tribunen sprach er schuldig und ließ sie in Ketten legen, denn sie sollten dem Senat in Rom zur Bestrafung vorgeführt werden; sollten – denn kaum hatte Scipio Locri wieder verlassen und war nach Messana zurückgekehrt, wo er bei seinem Bruder Zwischenstation machen wollte, begann Pleminius einen Rachefeldzug sondergleichen gegen alle und jeden in Locri. Die beiden Tribunen waren die ersten, an denen er seine Wut ausließ; sie wurden gefoltert, zerstückelt und getötet und schließlich unbegraben gelassen. Ebenso grausam verfuhr er mit jenen vornehmen Locriern, die zu Scipio gereist waren, um sich über seine Untaten und Misshandlungen zu beschweren.

Scipio war außer sich, als die Kunde von den neuerlichen Massakern ihn erreichte. Anstatt erneut selbst nach Locri zu reisen, entsandte er diesmal einen anderen Unterfeldherrn mit dreißig der angesehendsten Ritter und ließ den Quintus Pleminius und seine übrigen Rädelsführer in Ketten legen und nach Rhegium überführen. Diesmal verzichteten auch die Locrier darauf, sich bei Scipio zu beschweren, sondern entsandten eine Delegation direkt nach Rom.

Scipio musste mit großem Ärger im Senat rechnen und es konnte ihn sogar sein Kommando kosten, das vor kurzem erst um ein Jahr verlängert worden war. Denn im April standen die jährlichen Neuwahlen bevor, mit denen sämtliche öffentliche Ehrenämter und militärischen Befehlshaberstellen neu besetzt wurden, und einen förmlichen Beschluß für den Afrika-Krieg hatte der Senat ohnehin noch nicht gefaßt.

Dabei hatten bis zum Locri-Debakel alle Zeichen so günstig gestanden: Wegen häufiger Steinregen im letzten Jahr hatte man in Rom die Sibyllinischen Bücher befragt und dort hatten die Seher folgenden Spruch gefunden: Wenn einst ein auswärtiger Feind in Italien einfällt, so kann derselbe aus Italien vertrieben und besiegt werden, wenn man die Idäische Göttermutter von Pessinius nach Rom bringt.

Dieser Spruch beeindruckte die Väter auch und besonders deshalb, weil er einen Orakelspruch bestätigte, den Marcus Pomponius Matho und Quintus Catius zuvor aus Delphi mitgebracht hatten. Die beiden waren vom Senat nach Delphi gesandt worden, um aus der Beute vom Sieg über Hannibals Bruder Hasdrubal Barkas dem Orakel ein Geschenk zu überbringen – eine goldene Krone, zweihundert Pfund schwer, und aus tausend Pfund Silber angefertigte Abbilder der erbeuteten Rüstungen. Nach ihrer Rückkehr berichteten die Gesandten dem Senat, als sie dem Pythischen Apollo opferten, hätten sie nicht nur günstige Zeichen, sondern vom Orakel auch folgende Antwort erhalten: Einen viel größeren Sieg als derjenige, von dessen Beute Ihr Geschenke bringt, hat das Römische Volk zu erwarten. In Rom hatte man dies in Verbindung gebracht mit der gleichsam weissagenden Ahnung des Publius Scipio, den Krieg zu beenden, indem er Afrika als Posten für sich verlangte.

Eingedenk der Stimmen des Schicksals, Göttersprüche und Vorahnungen des sich ankündigenden Sieges umso früher teilhaftig zu werden, beeilte man sich, die Göttermutter nach Rom zu holen und schickte eine hochkarätige Delegation an Bord von fünf Fünfruderern nach Phrygien. Unterwegs machte die Delegation bei Delphi halt und befragte das Orakel, ob sie und das Römische Volk auf Gelingen des Unternehmens hoffen könne. Darauf erhielten sie zur Antwort, durch König Attalus würden sie erhalten, was sie wünschen; wenn sie die Göttin nach Rom gebracht, sollten sie dafür sorgen, daß der beste Mann in Rom dieselbe gastlich empfange.

Als sie in Pergamus bei König Attalus eintrafen, wurden sie in der Tat freundlich von ihm empfangen. Er geleitete sie nach Pessinus in Phrygien und übergab ihnen den heiligen Stein, den die Einwohner dort als Göttermutter verehrten. Marcus Valerius Falto wurde von der Delegation nach Rom vorausgeschickt, um die Ankunft der Göttin anzukündigen und den Senat zu bitten, entsprechend dem Orakel für ihren Empfang den besten Mann unter den Bürgern Roms ausfindig zu machen.

*

Die Senatoren hatte alle Hände voll zu tun: Die Arbeit an den öffentlichen Gebäuden untersuchten sie streng und mit höchster Gewissenhaftigkeit. Sie verdingten die Anlegung einer Straße von dem Ochsenmarkte nach dem Tempel der Venus und an den öffentlichen Schausitzen hin, so wie die Erbauung eines Tempels für die große Göttermutter auf dem Paladium. Auch legten sie eine neue Steuer auf den Salzverkauf; das Salz galt bisher in Rom und in ganz Italien einen Sechstelaß. Nun sollte er in Rom um den bisherigen Preis, um einen höhern, und zwar an verschiedenen Orten verschiedenen Preis, in den Markflecken und Landstädten von den Pächtern abgegeben werden. Die Volkszählung wurde später geschlossen, weil die Censoren überall hin geschickt hatten, um die Zahl der Römischen Bürger in jedem Heere sich angeben zu lassen. Mit Diesen wurden zweimalhundert vierzehntausend Köpfe gezählt. Das Schatzungsopfer brachte Cajus Claudius Nero. Darauf empfingen sie, was noch nie geschehen war, die Schatzungslisten von zwölf Pflanzstädten aus den Händen der Censoren dieser Städte, damit man in öffentlichen Urkunden aufgezeichnet fände, wie viele streitbare Mannschaft und wie viel Vermögen jene hätten. Darauf wurde die Musterung der Ritter vorgenommen.

*

Die Wahlen waren unter Quintus Cäcilius Metellus durchzuführen, der zu diesem Zwecke zum Dictator auf Zeit ernannt wurde. Es folgte die Neubesetzung der Posten unter dem Consulat des Publius Sempronius und des Marcus Cornelius. Außerdem wurde ein Bettag angeordnet, um die zahlreichen Zeichen zu sühnen, von denen gerüchteweise die Rede war, und wegen der bereits erwähnten Steinregen ein neuntägiges Opferfest gehalten. Dazu kam nun auch die Beratschlagung über den Empfang der Idäischen Göttermutter, welche nach neuesten Nachrichten bereits in Tarracina eingetroffen war. Es war also nichts Geringeres durch den Senat zu entscheiden, als wer der beste Mann unter den Bürgern sei – und damit höher zu achten als alle durch des Senates oder Volkes Stimme besetzten Ehrenämter und Befehlshaberstellen. Die Wahl fiel auf Publius Cornelius Scipio, Sohn jenes Eneus, der 211 im Kampf gegen Hannibals Bruder Hasdrubal Barkas in Hispania gefallen war. Er bekam den Befehl, mit allen Edelfrauen nach Ostia der Göttin entgegen zu gehen, diese auf dem Schiff in Empfang zu nehmen, ans Land zu bringen und den Frauen zum Weitertragen auszuhändigen. Als das Schiff sich der Mündung des Tibers näherte, fuhr er also selbst auf einem Schiff hinaus aufs Meer, empfing die Göttin von ihren Priestern und brachte sie ans Land. Dort wurde sie von den vornehmsten Frauen der Stadt in Empfang genommen und sie trugen sie auf Händen, eine die andere ablösend, während die ganze Stadt ihnen entgegenströmte. Rauchfässer standen vor allen Türen, an denen sie vorbei getragen wurde, Weihrauch brannte und Gebete erschallten, die Göttin möge willfährig und gnädig einziehen in die Römerstadt. Und so wurde sie in den Tempel der Victoria getragen, der sich auf dem Palatium erhebt. Dieser 12. April des Jahres 205 wurde zu einem Festtag. Viele Bürger brachten der Göttin Geschenke hinauf auf das Palatium, es wurde ein Götterschmaus gehalten und Megalesische Spiele abgehalten.

Mitten in die umfangreiche Tagesordnung des Senats und der Beratungen platzte die Delegation von zehn Abgeordneten aus Locri, in Trauerkleider und Lumpen gehüllt, und sich auf dem Wahlplatz mit Jammergeschrei vor den Konsuln auf die Erde warfen, ihnen als Zeichen der Schutzflehenden nach griechischer Sitte Ölzweige entgegenstreckend. Auf Fragen der überraschten Konsuln erklärten sie ihre Herkunft und baten um Erlaubnis, dem Senat ihre Drangsal zu berichten, die sie von dem Unterfeldherrn Quintus Pleminius und von den Römischen Kriegern erlitten hätten. Dem Antrag wurde stattgegeben und alle anderen Beratungsgegenstände zurückgestellt. Die Delegierten aus Locri schilderten daraufhin in allen Details, welche Verbrechen sich dort abgespielt hatten, wovon der Senat bisher nichts wußte. Entsprechend groß war die Bestürzung. Quintus Fabius Maximus wollte am Schluß ihres Vortrages nur wissen, ob sie ihre Klagen auch dem Publius Scipio vorgetragen hätten. Sie bejahten die Frage, ihre Antwort bezog sich allerdings auf den Zeitraum, bis Scipio in Locri die beiden Tribunen in Ketten legen ließ und den Unterfeldherrn auf seinem Posten belassen hatte. Außerdem behaupteten die Abgesandten, Scipio sei gänzlich mit seinen Kriegsvorbereitungen beschäftigt und werde, wenn nicht schon geschehen, binnen weniger Tage nach Afrika übersetzen. Alles zusammen führte dazu, daß sich der Zorn der versammelten Vornehmsten sowohl gegen den Pleminius wie gegen Scipio richtete.

Besonders Quintus Fabius, den eine herzliche Männerfeindschaft mit Scipio verband, nutzte die Gelegenheit und ritt scharfe Attacken gegen Scipio, indem er ihn beschuldigte, die Kriegsmoral der Truppe zu untergraben; das ganze Heer sei durch Zügellosigkeit verdorben, Carthago und Hannibal seien völlig vergessen. Er schloß seine Anklage mit nachfolgendem Antrag an den Senat:

I. Den Unterbefehlshaber Pleminius solle man gebunden nach Rom bringen, in Banden zur Verantwortung ziehen, und wenn die Klagen der Locrier sich bewahrheiteten, ihn im Gefängnis hinrichten und seine Güter einziehen.

II. Den Publius Scipio zurückzuberufen, weil er ohne Erlaubnis des Senats seinen Kreis verlassen habe, und die Volkstribunen einladen, beim Volk seine Absetzung zu beantragen.

III. Den Locriern solle der Senat selbst erklären, daß weder der Senat noch das Volk von Rom die Misshandlungen billige, worüber sie Klage geführt hätten. Man solle sie daher für rechtschaffene Männer, Bundesgenossen und Freunde erklären, ihnen ihre Kinder, Frauen und was ihnen sonst geraubt wurde, zurückgeben, alles aus den Schatzkammern der Proserpina entwendete Geld zusammensuchen und doppelt so viel in den Schatz niederlegen.

IV. Ein Sühneopfer solle veranstaltet werden nach vorheriger Befragung der oberpriesterlichen Behörde, welche Sühnungen dargebracht werden müssten - welchen Göttern und mit welchen Opfertieren - dafür, daß die heiligen Schätze angetastet und verletzt worden seien.

V. Die gesamte Besatzung von Locri solle nach Sizilien versetzt werden und vier Kohorten Latinischer Bundesgenossen nach Locri verlegt werden.

Angesichts der erregten Debatte pro und contra Scipio wurde die Abstimmung über den Antrag auf den folgenden Morgen vertagt.

Obwohl die Vorwürfe gegen Scipio anscheinend nicht ganz haltlos waren, gab Quintus Metellus am nächsten Morgen zu bedenken, daß man Scipio nicht in Abwesenheit einfach verurteilen und von seinem Posten zurückrufen dürfe, nachdem man ihn erst kurz zuvor als erfolgreichen Feldherrn von Hispania gefeiert, zum Consul ernannt und ihn zum Hoffnungsträger für den Afrikafeldzug gegen Hannibal gemacht habe. So konnte Mettelus sich mit einem Gegenantrag durchsetzen, der zwar in der Hauptsache dem Maximus folgte, aber in Ansehung des Scipio davon abwich. Er schlug vor,

I. der Prätor Marcus Pomponius, der durch Los Sizilien gezogen hatte, solle in den nächsten drei Tagen zu seinem Posten abreisen und die Konsuln nach eigenem Gutdünken zehn Abgeordnete aus dem Senat wählen, die zusammen mit zwei Bürgertribunen und einem Aedil den Prätor nach Sizilien begleiten sollten.

II. Der Prätor solle mit diesem Gremium vor Ort untersuchen, ob die geschilderten Verbrechen, wie von den Locriern behauptet, mit Wissen oder gar auf Geheiß des Publius Scipio geschehen seien. Würde sich dies bestätigen, sollten sie ihm befehlen, von seinem Posten zurückzutreten.

III. Sollte Publius Scipio bereits nach Afrika übergesetzt sein, so sollten die Bürgertribunen und der Aedil mit zwei Abgeordneten, welche der Prätor am geeignetsten halte, nach Afrika reisen: die Tribunen und der Aedil sollten den Scipio zurückbringen, die Abgeordneten sollten das Heer befehligen, bis ein neuer Oberbefehlshaber eintreffe.

IV. Fänden Marcus Pomponius und die zehn Abgeordneten, daß weder auf Geheiß noch mit Wissen des Publius Scipio etwas geschehen sei, so solle Scipio bei seinem Heer bleiben und den Krieg nach seinem Plane führen.

Der Antrag des Maximus wurde in dieser geänderten Form vom Senat beschlossen: Die Behörde der Oberpriester wurde befragt über die Sühnung dessen, was in Locri im Tempel der Proserpina angetastet, beschädigt und entwendet wurde. Die Bürgertribunen wurden aufgefordert, zu entscheiden, welche zwei aus ihren Reihen den Prätor und die Abgeordneten begleiten sollten. Den beiden Bürgertribunen wurde außerdem ein Bürgeraedil mitgegeben, falls Scipio in Sizilien dem Befehl des Prätors sich widersetzen würde oder bereits nach Afrika übergesetzt, die Tribunen ihn verhaften lassen und ihn Kraft ihrer heiligen Gewalt zurückbringen sollten. Die Delegation wurde beauftragt, zunächst nach Locri zu reisen, erst danach weiter nach Messana.

In Locri angekommen, erledigten der Prätor und die Abgeordneten, wie ihnen aufgegeben war, zuerst die heiligen Angelegenheiten: Sie ließen alles heilige Geld suchen, legten es zusammen mit dem, welches sie mitgebracht hatten, in die Schatzkammern des Tempels der Proserpina und veranstalteten ein Sühneopfer. Danach mussten auf Befehl des Prätors alle Krieger die Stadt verlassen und ihr Lager im freien Feld aufschlagen. Jedem, der zurückblieb oder fremdes Eigentum mitnahm, wurde schwerste Bestrafung angedroht. Die Locrier wurden aufgefordert, nach ihrem geraubten Eigentum zu suchen und was sich nicht mehr finden ließ, zurückzufordern. Die Gefangenen wurden befreit und schließlich hielt der Prätor Marcus Pomponius vor den versammelten Bürgern der Stadt Locri eine Rede und erklärte ihnen, das römische Volk und der Senat setze sie wieder in Besitz ihrer Freiheit und Verfassung. Wer von ihnen den Pleminius oder sonst jemand anklagen wolle, solle ihm nach Rhegium folgen. Falls die Stadt sich über Publius Scipio beschweren wolle, weil das, was in Locri gegen Götter und Menschen gefrevelt wurde, auf Publius Scipios Befehl oder mit dessen Wissen geschehen sei, so sollten sie Gesandte nach Messana schicken; dort werde er, Marcus Pomponius, es zusammen mit den Ratsherren untersuchen.

Die Locrier dankten dem Prätor, den Abgeordneten und dem Römischen Volk und seinem Senat. Sie würden kommen, um den Pleminius anzuklagen; Scipio hingegen, obgleich ihm die Misshandlung ihrer Stadt wenig zu Herzen gegangen, sei ein Mann, den sie lieber zu ihrem Freund als zu ihrem Feinde hätten. Sie seien überzeugt, daß weder auf seinen Befehl noch mit seinem Wissen so viel Greuel verübt worden sei. Scipio habe entweder dem Pleminius zuviel oder ihnen zu wenig geglaubt. Auch liege es in der Eigentümlichkeit mancher Menschen, zwar keine Verbrechen zu wollen, ohne hinlänglichen Mut zu haben, geschehene zu bestrafen.

Mit dieser Erklärung wurde dem Prätor und seiner Delegation die Last abgenommen, noch weitere Ermittlungen in dieser Angelegenheit gegen Scipio anzustellen. Mit Erleichterung erfuhr die Abordnung aus Rom von den Stadtvätern auch, daß Scipio zwischenzeitlich den Pleminius und seine Gefolgsleute festnehmen und nach Rhegium schaffen ließ.

In Rhegium angekommen, wurden Pleminius und weitere zweiunddreißig Angehörige seiner Truppe verurteilt und in Ketten nach Rom geschickt. Der Fall Locri war damit abgeschlossen.

Die Aufträge des Senats waren damit jedoch noch nicht alle erledigt. Die Delegation reiste daher weiter nach Messana, um auch alles, was über die Lebensart und Untätigkeit des Oberfeldherrn und über den Verfall der Kriegszucht behauptet wurde, mit eigenen Augen zu untersuchen und den Befund nach Rom zu melden.

*

Als Scipio 205 v.Chr. seine neue militärische Stelle auf Sizilien antrat, hatte er in Syracusa die luxuriöse Villa von einem der geflohenen vornehmen carthagischen Vorbesitzer bezogen. Die ehemals griechische Stadtgründung war erst vor sieben Jahren den Carthagern nach dreijähriger Belagerung durch römische Truppen unter General Marcellus zurückerobert worden. Die römischen Soldaten hatten dort nicht nur, wie üblich, die Häuser anschließend geplündert, sondern einer der plündernden Soldaten beging zudem den Frevel, den schon zu Lebzeiten berühmten Mathematiker und Physiker Archimedes zu ermorden, während dieser über einer in den Boden geritzten Zeichnung brütete. Der gebürtige Grieche hatte zuvor schon an der berühmten Bibliothek in Alexandreia studiert und gelehrt. Anstatt sich auszuweisen und dem ahnungslosen Rekruten seinen Namen zu nennen, hatte er geantwortet: „Störe meine Kreise nicht!“. Wütend hatte der darauf sein Schwert gezogen und es dem 75 Jahre alten Mann in die Brust gestoßen; eines der größten Genies auf dem Gebiet der Mathematik, Geometrie und Physik starb so auf tragische Weise durch menschliche Dummheit und Machtmißbrauch, wie es in Kriegen bis heute gang und gäbe ist; so geschehen im Jahre 212 vor unserer Zeitrechnung.

*

Den sauberen Krieg gab es nie und wird es vermutlich auch nie geben, trotz Genfer Konvention, Minenverbot und sonstiger internationaler Vereinbarungen zum Zwecke einer „humanen Kriegsführung“. Sauber sind bestenfalls die Listen der gefallenen und verwundeten Krieger beider Seiten, doch die getöteten Zivilisten, geschändeten Frauen und Mädchen tauchen in den Statistiken der Kriegsparteien so wenig auf, wie die Zahlen der Vertriebenen, der vernichteten Häuser in den Annalen je erfaßt und genannt werden. In moderner Terminologie sind dies „Kollateralschäden“, die billigend in Kauf genommen werden müssen (auf gut deutsch: Wo gehobelt wird, da fallen Späne) und sind es der political correctness schuldig – damals wie heute – solange Kriege nicht per se als Verbrechen gelten. Wie vor 2000 Jahren gibt es auch heute noch Staatsmänner, die mit dem Horaz-Wort „dulce et decorum est pro patria mori“ – süß und ehrenhaft ist es, für das Vaterland zu sterben – jungen Männern den sogenannten Heldentod auf dem Felde der Ehre schmackhaft machen, bevor sie dort ins Gras beißen müssen.

Plündern gehört deshalb seit alters her zum erlaubten, Vergewaltigen zum geduldeten Kriegshandwerk der Soldaten, um sie bei Laune zu halten. Schließlich geht es um die Kampf-„Moral“ der Truppe, deren vornehmste Aufgabe es ist, so viele gegnerische Soldaten wie möglich zu vernichten. Sie dürfen und sie sollen das, und werden deshalb auch nicht fürs Töten bestraft, sondern belohnt. Nur Zivilisten morden und können dafür bestraft werden. Der Soldat, der den alten unbewaffneten und wehrlosen Archimedes in seiner Hütte mit dem Schwert erdolchte, wurde nicht bestraft; er brauchte sich dafür nicht einmal zu verteidigen. General Marcellus fand den „Vorfall“ lediglich „sehr bedauerlich“. Ob er ihn wirklich bedauerte, kann man anzweifeln, denn immerhin hatte das Genie vor fünf Jahren die römische Flotte beim Angriff auf Syracusa beinahe in Brand gesetzt, indem er die carthagischen Soldaten vom Hafen aus so ausrichten ließ, daß ihre blank geputzten Schilde das Sonnenlicht wie ein Brennglas auf das Angriffsschiff bündelten und dort einen Schwelbrand verursachten. Zum Glück hatte der Schiffskoch, der sich in der Kombüse versteckt hielt, den fremden Braten gerochen, da er keinen eigenen Braten auf dem Herd hatte. Also rannte er an Deck und gab Feueralarm, so daß die restliche Flotte gewarnt wurde und noch rechtzeitig abdrehen konnte.

I

Das Verhältnis zwischen Rom und Carthago war äußerst angespannt, seit der römische Feldherr Publius Cornelius Scipio im Jahre 210 v.Chr. die karthagischen Besitzungen in Hispanien erobert hatte und im folgenden Jahr auch deren Hauptstadt Carthago Nova, und die iberische Halbinsel damit zu einer römischen Provinz wurde. Inzwischen schrieb man das Jahr 205 v.Chr. und beide Stadtstaaten setzten ihre territorialen Auseinandersetzungen fort mit Besitzansprüchen auf Sizilien.

Aus Angst vor den räuberischen Überfällen berberischer Gebirgsstämme, die nun in Abwesenheit der Streitkräfte freie Hand hatten, verließen viele phönizische Familien ihre punische Heimat im Norden Afrikas und suchten, schon damals den Verlockungen von Schleuserbanden folgend, Zuflucht im Römischen Reich. Doch meist kamen sie nicht weiter als bis Sizilien. Und bestenfalls schafften sie es bis nach Süditalien, ohne jedoch italienische Bürger zu werden und damit die Römischen Rechte zu erlangen.

Auch die punische Familie Mauretanus hatte so angefangen und die Eheleute verdienten sich als rechtlose Immigranten ihren Lebensunterhalt mit schlecht bezahlter Lohnarbeit auf Bauernhöfen im armen, aber friedlichen Kalabrien am Südzipfel Italiens. Als die Frau einen Sohn gebar, gaben die Eltern römischem Glauben an nomen est omen folgend, ihrem Sohn den Namen Genialus, denn er sollte nach den Vorstellungen der beiden einmal Karriere als Gelehrter im Römischen Reich machen, nachdem er nun schon auf römischem Boden zur Welt gekommen war. Doch davor gab es da noch einige bürokratische Hürden zu nehmen.

Als sie nach der Eintragung in das amtliche Geburtenregister auf den Hof ihres Patrons zurückkehrten und ihm stolz die Geburtsurkunde vorzeigten, stellte sich heraus, daß dem Amtsschreiber ein Schreibfehler unterlaufen war und er dem Knaben den amtlichen Namen Genitalus verpasst hatte. Nach heutigem Verständnis vielleicht eine Freudsche Fehlleistung; nach damaligem Glauben aber hatten vielleicht die Götter dem Schreiber die Hand geführt, denn wie sich im Laufe späterer Jahre seines Lebens herausstellen sollte, waren die Manneskräfte des Genitalus seiner Karriere ebenso förderlich wie seine Geisteskräfte.

Als Genitalus fünfzehn Jahre alt wurde und hoffte, bald auch als römischer Bürger in einem feierlichen Akt die Männertoga anlegen zu dürfen, beantragten die Eltern in Locri, der nahegelegenen Kleinstadt, für sich das latinische Bürgerrecht, da sie weder als Sklaven noch als Kriegsgefangene, sondern aus freiem Willen in das Römische Reich immigriert waren und seit nunmehr zwanzig Jahren als Bürger dort friedlich lebten und arbeiteten. Nachdem auch das Zeugnis ihres Patrons eingeholt worden war, der ihnen ein unbescholtenes Leben bescheinigte, wurde ihnen durch Spruch der Rekuperatoren das latinische Bürgerrecht eingeräumt und gleichzeitig Genitalus zum freigeborenen römischen Bürger erklärt. Damit erhielten sie das Recht, mit römischen Bürgern Handel zu treiben und Genitalus das Recht – und die Pflicht, im römischen Heer zu dienen. Da er sich seines Rufnamens schämte, nannte er sich fortan Gentilus, wenn er nicht gezwungen war, seinen amtlichen Vornamen preiszugeben – und wir wollen es aus Taktgefühl ab sofort ebenso halten.

*

Schon im Römischen Reich gab es drei Möglichkeiten, zu reüssieren: sich hochdienen, hochdienern oder hochdinieren; letztere stand ihm mangels Bildung und Herkunft nicht offen, also blieben ihm nur die beiden übrigen Chancen, die er denn auch beide ergriff, da er sich nicht leisten konnte, wählerisch zu sein. So wurde er mit sechzehn Jahren römischer Legionär bei der Kavallerie in der Nähe von Locri, und bald fand ein adeliger Centurion Gefallen an dem gutaussehenden, wohlgewachsenen Jungen, und nahm ihn für Liebesdienste in seine Obhut. In dessen Diensten lernte er auch Schreiben und Lesen, konnte schließlich eine militärische Ausbildung zum Centurienführer absolvieren und bekam bald eine solche Stelle als Führer der Reiterschwadron seines Mentors, der ihn außerdem adoptierte – eine Art von Patenschaft und Patronat, die ihm trotz seiner niederen Herkunft einen gesellschaftlichen Aufstieg als römischer Bürger ermöglichte. Einer höheren militärischen Laufbahn stand dem ehrgeizigen jungen Gentilus somit nichts mehr im Wege, das ihn aufhalten konnte. Dabei betrachtete er den Militärdienst durchaus distanziert und lediglich als Mittel zum Zwecke einer finanziell gesicherten Existenz mit der Chance zum Aufstieg in eine gehobenere gesellschaftliche Ebene.

Als sich die politische Lage zwischen Carthago und Rom auch militärisch zuspitzte, wurde Gentilus mit seiner Einheit vom Festland nach Sicilien verlegt und kurze Zeit später schickte man den inzwischen zwanzigjährigen Gentilus auf Empfehlung seines Patrons als Spion nach Carthago, um entlang dem Küstenstreifen günstige Landestellen für eine mögliche Invasion der römischen Kriegsflotte, Lagerplätze für die Heerestruppen und Feindansammlungen im Landesinnern auszukundschaften. Die Wahl fiel auf ihn wegen seiner Herkunft, obwohl er sein Heimatland nie gesehen, geschweige denn kennen gelernt hatte; aber die militärische Logik macht solch feine Unterschiede nicht. Für die heikle Mission schien er auch deshalb prädestiniert, weil er die nubische Sprache beherrschte, die seine Eltern nach wie vor zuhause sprachen – und wegen seiner bronzenen Hautfarbe, die ihn als Ureinwohner Nubiens auswies. Bei allem Risiko, das seinem Auftrag anhaftete, freute es ihn dennoch, auf diese Weise das Land seiner Väter zu entdecken, das er bisher nur aus den Erzählungen seiner Eltern kannte.

*

Der Schiffsverkehr auf dem Mare Mediterraneum war wegen der angespannten Situation bereits stark eingeschränkt; Handelsschiffe wagten sich kaum noch in Häfen fremder Anrainerstaaten und wurden dort sorgfältig nach Waffen und anderem kriegsfähigem Material durchsucht, bevor sie ihre Handelswaren löschen durften. Der Fährverkehr zwischen Sizilien und Nordafrika war gänzlich zum Erliegen gekommen. Die Überfahrt musste Gentilus daher an Bord eines Handelsschiffs aus dem neutralen Ägypten machen, das nacheinander verschiedene Häfen im Mittelmeerraum anlief, um Waren anzuliefern und andere an Bord zu nehmen. Dadurch dauerte seine Schiffsreise fast drei Wochen unter primitivsten sanitären Bedingungen und ohne daß er in einem der angelaufenen Häfen auch nur einmal von Bord gehen durfte.

In Carthago endlich konnte er das Schiff verlassen und betrat das Land als römischer Tourist, der seine alte Heimat besuchen oder gar für immer in sie zurückkehren wollte – so die offizielle Version, die ihm ein Höchstmaß an Bewegungsfreiheit verschaffen sollte ohne sich verdächtig zu machen. Insgesamt standen ihm maximal vier Wochen bis zu seiner Rückkehr zur Verfügung. Da nicht vorhersehbar war, wann sich die Gelegenheit zur Rückreise bot und ihre Dauer ebenfalls nicht absehbar war, blieben ihm zur Erledigung seines eigentlichen Auftrages höchstens zwei Wochen. Außerdem musste er über alle Ausgaben im Rahmen eines knapp kalkulierten Kostenvorschusses streng Buch führen.

Nachdem er sich bei der Hafenbehörde als Genitalus Mauretanus ausgewiesen hatte, sein Gepäck kontrolliert worden war und er seine römischen Sesterzen gegen Quittung in carthagische Talente und Schekel umgetauscht hatte, machte er sich auf die Suche nach einer Unterkunft. Es war bereits später Nachmittag und die afrikanische Sonne war noch immer drückend heiß, obwohl es ein Frühlingstag war.

Seine Eltern hatten ihm ein einfaches Hotel genannt, das „Zum Schwanen“ hieß – damals, als sie das Land verließen, das einzige in Hafennähe. Inzwischen aber hatte zunehmender Tourismus einen Bauboom entlang dem Küstenstreifen zwischen Carthago und Utica in Gang gesetzt und so gab es jetzt außer dem „Schwanen“ ein Hotel garni „Zur Leda“, etwa eine Stunde Fußwegs vom Hafen entfernt, und noch etwas weiter außerhalb sogar ein Luxushotel mit dem wohlklingenden Namen „Zur schönen Helena“- in normalen Zeiten von Händlern und Diplomaten aus aller Herren Länder bevorzugt, weil dort auch hübsche Hetären den Gästen ihre erotischen Dienste anboten. Um ihr horizontales Gewerbe unbehelligt von der Polizei ausüben zu dürfen, mussten sie dem staatlichen Geheimdienst täglich vertrauliche Informationen über die Hotelgäste liefern – und einmal pro Woche für eine Stunde dem diensthabenden Geheimdienstler kostenlos zu Diensten sein, zum Wohle Carthagos. Erst später erfuhr Gentilus, daß die beiden Hotels von der carthagischen Mafia betrieben wurden – die beste Tarnung für ihre dubiosen Geschäfte unter den Augen der Polizei, mit der man ein freundschaftliches Verhältnis zu beiderseitigem Nutzen pflegte. Man munkelte, dies sei ihr Umschlagplatz für altägyptische Artefakte von Grabräubern aus dem Land am Nil. Im übrigen galt für alle Hotels die gleiche strenge Regel wie für die gesamte Küstenregion, daß sich nämlich nach Einbruch der Dunkelheit niemand mehr im Freien aufhalten durfte, das hieß konkret eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang, wenn man sich nicht verdächtig machen wollte. So friedlich die Gegend am Tag erschien, so streng wurde die Küste nachts angeblich von Spähern überwacht, die am Kriegshafen stationiert waren, obwohl dort dann kleinere Schiffe unübersehbar an- und ablegten. Aber den Spähern war es egal, was da im Schein von Fackeln zwischen Strand und Hotels legal oder illegal hin- und hergetragen wurde, so lange es mit dem Segen der Polizei geschah und der Bakschisch stimmte, der ihnen Augen und Ohren verschloß.

Gentilus entschied sich, nichts davon ahnend, für das Hotel garni, und er sollte, wie sich schon bald erwies, seine Entscheidung nicht bereuen. An der Reception, bestehend aus einem Schankraum mit Tresen, nahm ihn eine junge, gut aussehende Dame in Empfang, die ihm nach Erledigung der Formalitäten sein Zimmer zeigte. Erschöpft von der langen Seereise, ließ sich Gentilus auf das harte Bett fallen, um sich auszuruhen, doch er versank in einen tiefen Schlaf, aus dem er erst am frühen Morgen des nächsten Tages wieder erwachte. Eilig packte er seine Sachen aus, wusch sich mit dem Wasser aus einem dafür bereitstehenden irdenen Krug und ging in den Speiseraum, wo die junge Frau den wenigen Gästen auch das Frühstück servierte. Gentilus erwiderte gern ihr charmantes Lächeln, mit dem sie ihn begrüßte, als sei er bereits ein alter Bekannter. Erst als sie ihm das Frühstück an seinen Tisch brachte bemerkte er, welch formvollendete Figur sich unter ihrer römischen Tunica abbildete und bei jedem ihrer Schritte ein ebenso vollendetes, schlankes Bein seinem Blick freigab. Beim Absetzen der Essensschale auf der Tischplatte bot sich ihm ungewollt der erregende Anblick ihrer halbentblößten Brüste, und schließlich begegneten sich für einen etwas zu langen Moment ihre Augen. Gentilus verlor die Fassung und stotterte ein unverständliches „benigne!“, was so viel heißt wie „Dankeschön!“. Sein Herz fing an, wie rasend zu schlagen und von da an konnte er seine Augen nicht mehr von ihr lassen. Die junge Wirtin bemerkte es und ließ keine Gelegenheit aus, den Weg an seinem Tisch vorbei zu nehmen und ihm freundliche Blicke aus ihren dunklen Augen zuzuwerfen. Spielte sie etwa die Rolle der Leda, auf die der Name des Hotels so ungalant hinwies?

Gentilus nahm sich unnötig viel Zeit mit seinem Frühstück und blieb, bis alle übrigen Gäste den Speiseraum verlassen hatten. Dann wagte er einen schüchternen, etwas unbeholfenen Annäherungsversuch, indem er die Wirtin umständlich um ein paar Auskünfte bat, die der Orientierung im Orte dienen sollten. Sie erklärte ihm alles, was er wissen wollte, sehr ausführlich. Schließlich wagte er die Frage nach ihrem Namen. Als habe sie darauf gewartet, nannte sie ihm ihren vollen Namen – Donna Anita di Saragossa – und daß sie die Frau des Hotelbesitzers sei, dessen Gipsbüste auf einer Säule im Eingang stehe - ein jetzt 45-jähriger Mann namens Gulubal, der sie vor zehn Jahren als Kriegsbeute aus dem spanischen Carthago Nova hierher gebracht habe, um sie als Sklavin zu verkaufen. Doch dann habe er es sich anders überlegt und sie zu seiner Frau gemacht – nicht de jure, aber de facto. Im Klartext für unsere Leser: er heiratete sie nicht, sondern sie hatte alle Pflichten, aber nicht die Rechte einer Ehefrau. Im Unterschied zu einer Sklavin „durfte“ sie das Lager ständig mit ihm teilen und mußte ihm zu Willen sein, wann und wie er wollte, ohne sich dagegen wehren zu können. Sie war und blieb seine Leib-Eigene und so behandelte er sie auch: Im Hotel diente sie ihm als Lockvogel und Vorzeigeobjekt, im Bett benutzte er sie als Lustobjekt.

Seine sexuellen Obsessionen lebte er an ihr aus, wenn sie ihre Periode hatte; er berauschte sich am Geruch ihrer Menstruation und fickte ihre blutige Scheide nicht nur zur Befriedigung seines männlichen Triebes, sondern zugleich als einen Akt der Demütigung, als dessen Höhepunkt er seinen Orgasmus in ihrer Fotze feierte. In der übrigen Zeit pflegte der Mann ausschließlich in ihren After einzudringen, wenn er Verlangen hatte – sowohl zu seiner sexuellen Befriedigung wie zur emotionalen Demütigung seines Lustobjekts. Alle seinen sexuellen Praktiken dienten nicht zuletzt auch einem praktischen Zweck – nämlich zu verhindern, mit dieser Frau ein Kind zu zeugen, weil ihr das mehr Rechte gegeben hätte und ihre Stellung ihm gegenüber erhöhen würde. Außerdem sollte sie ihm tagtäglich und rund um die Uhr zur Verfügung stehen; eine Schwangerschaft und ein Baby danach paßten nicht in dieses Konzept.

Donna Anita offenbarte dem Gast natürlich nicht diese intimen Details, die das Verhältnis jenes Mannes zu ihr bestimmten. Sie sprach auch nicht davon, daß sie mit dem Manne verheiratet sei, sondern nur immer wieder, daß sie seine Frau sei oder daß er sie zur Frau genommen habe. Gentilus sah nur ihr ebenmäßiges Gesicht mit der schmalen Nase, den dunklen Augen und den sanft geschwungenen Lippen; er sah ihre gepflegten, schlanken Hände und Finger, versank im Wohlklang ihrer Stimme. Doch bei allem Zauber, der von dieser Frau ausging, bemerkte er auch andere Eigenschaften an ihr: Diese Frau war nicht nur eine exotische Schönheit, sondern auch von großer Intelligenz, beherrschte außer der hiesigen Landessprache auch Lateinisch und Griechisch, was auf eine Erziehung schließen ließ, wie sie sich nur wohlhabende Familien leisten konnten.

Gentilus war wie berauscht von dieser Frau, von seinen Gefühlen für sie, und zugleich betäubt von deren offensichtlicher Aussichtslosigkeit. Er wusste nicht, daß sie fünf Jahre älter war als er; und wenn er es gewusst hätte, wäre es ihm egal gewesen. Seine Gefühle für sie waren stärker als alles, was er bisher in seinem Leben gefühlt hatte. Schließlich erklärte sie ihm noch, daß ihr Mann als höherer Reserveoffizier zu einer mehrwöchigen Wehrübung einberufen worden sei, die in vierzehn Tagen enden sollte. Viele junge Reservisten und ältere ehemalige Soldaten seien derzeit zu solchen Manövern befohlen, um sie auf die Möglichkeit eines römischen Angriffs vorzubereiten. Deshalb müsse sie derzeit auch allein, bis auf eine junge afrikanische Sklavin, ohne Personal das Hotel bewirtschaften, das Gulubal seinerzeit mit seinem Sold von einem griechischen Juden erworben hatte, der des Landes verwiesen worden war – nur weil er Jude war und deshalb als Sicherheitsrisiko galt. Der Hotelname, der noch vom Vorbesitzer stamme, sei ihr peinlich, aber ihr Mann habe sich geweigert, ihn zu ändern, weil er sich von ihm eine einladende Wirkung versprach. Daß sie sich von den Erwartungen beleidigt und gedemütigt fühlte, die Hotelbesucher möglicherweise wegen des Namens an das Hotel knüpfen, scherte ihn nicht.

Gentilus fühlte sich ertappt und wurde rot vor Scham, hatte er doch auf der vorherigen Seite selbst noch ebensolche Gedanken gehabt. Außerdem kam er sich eingedenk seines Spionageauftrags verlogen vor gegenüber dieser Frau, für die seine Gefühle so leidenschaftlich entflammt waren und die ihm keine Fragen stellte, sondern ihr Herz öffnete, indem sie ihm ihre Geschichte erzählte. Es war höchste Zeit, das Hotel zu verlassen, denn bis zur untergehenden Sonne musste es für Gäste geschlossen bleiben. Gentilus verabschiedete sich von der Wirtin mit einem hastigen, gestotterten „Bene vale!“. Aber er ermutigte sich immerhin zu einem ehrfurchtvollen Handkuß, von dem er sich mehr Wirkung erhoffte, als er mit Worten auszudrücken wagte. Und offenbar verstand sie die Geste, denn ihre schönen dunklen Augen bekamen einen verwirrten Ausdruck, und eine holde Röte belebte ihre Wangen. Doch all das bemerkte Gentilus nicht mehr, als er aus dem Raum stolperte, ohne sich noch einmal umzuwenden.

Gentilus trat hinaus auf die staubige Straße, geblendet vom gleißenden Licht der späten Morgensonne und verwirrt von seinen Gefühlen. Ohne rechten Sinn für seinen eigentlichen, auftragsgemäßen Zweck, machte er einen kurzen Erkundungsspaziergang um das Hafenbecken und ließ sich in einer Karawanserei die Wege und Entfernungen zu den nächsten küstennahen Ortschaften der Umgebung beschreiben. Man nannte ihm Pulcrum am Kap Farina, zirka 150 Stadien westlich von Carthago und die Stadt Utica, nicht weiter entfernt im Nordwesten an der Mündung des Bagradas gelegen. Doch seine Gedanken waren die ganze Zeit bei seiner Wirtin mit dem schönen Namen Donna Anita. Er sehnte den Abend herbei, um in das Hotel zurückkehren zu können. Um die Zeit totzuschlagen, ging er in ein Badehaus (was ihm ohnehin nottat); vergebens suchte er anschließend nach einem Tempel, wo er einem der römischen Götter sein Gebet entrichten wollte. Danach aß er in einer Taverne lustlos eine Portion Frutti di mare und schließlich ließ er sich am Strand nieder, starrte hinaus auf die Wellen und versuchte vergebens, seine Gedanken und sein noch so junges Leben zu ordnen, bis die Sonne im Meer verschwand. Am Ende wusste er nur eines: Anita ist die Grosse Liebe meines Lebens.

Zurückgekehrt ins Hotel, traf er an der Reception zu seiner Enttäuschung nur ein junges Mädchen an, vermutlich die afrikanische Sklavin, die ihm seinen Zimmerschlüssel aushändigte und ihm eine geruhsame Nacht wünschte. Die Nacht selbst wurde alles andere als geruhsam für Gentilus. Nicht nur seine Gedanken waren verworren – auch die Situation war es, denn er liebte eine Frau, die mit einem Mann verheiratet war, der sie als Kriegsbeute zur Ehe gezwungen hatte, ohne ihn zu lieben und der diesem feindlichen Land angehörte, gegen das er bald mit vielen anderen römischen Soldaten Krieg führen sollte. Sie wusste wenig von diesem Römer, der ein Nubier war, und nichts über ihn: Sie konnte vielleicht seine Gefühle erraten, doch wie ernst würde sie seine jungen, wilden, unausgegorenen Emotionen nehmen? Konnte er darauf hoffen, damit rechnen, daß sie seine heftigen Gefühle ebenso stark erwidern würde, wenn er sich ihr offenbarte? Welche Zukunft konnte er ihr versprechen, um sie von der Ernsthaftigkeit seiner Liebe zu überzeugen? Und würde sie den Mut haben, ihre gesicherte Existenz zugunsten einer ungewissen Glücksverheißung aufzugeben? Würde es nicht zu einem erbitterten Kampf zwischen den Männern um sie kommen – eines jungen Heißsporn gegen einen erfahrenen alten Kämpfer? Und was geschähe mit ihr, wenn der junge Liebhaber unterläge?

*

Gentilus schlief erst in den Morgenstunden ein und wachte schweißgebadet auf, als die Tür aufging und die Wirtin ihn aufweckte, als sei es so zwischen ihnen vereinbart worden.

„Wissen Sie, daß es schon fast Mittag ist? Ich habe mir Sorgen gemacht, was mit Ihnen los ist“, erklärte sie in reinem Lateinisch ihr Eindringen.

Gentilus setzte sich auf – und fasste sich ein Herz. Jetzt oder vielleicht nie musste es heraus. Sie selbst bot ihm die einmalig günstige Gelegenheit.

„Ich muß Ihnen etwas sagen“, begann er stockend. „Es ist sehr wichtig und es ist mir sehr ernst.“

Wieder hielt er inne. Dann ergriff er eine Hand von ihr und schaute ihr in die Augen: „Ich – liebe – Sie!“

Sie rührte sich nicht vom Fleck; sie schien auch nicht überrascht. Sie senkte die Augen zu Boden. Nach einer kurzen Pause erwiderte sie seinen Blick und fragte ihn unvermittelt: „Ist das alles?“

Gentilus gewann zum ersten Mal männliches Selbstvertrauen und Selbstbewußtsein: „Das hängt von Ihrer Antwort ab“, entgegnete er forsch.

Sie lächelte ihn an und strich ihm über die Haare: „Wir sehen uns später im Speiseraum, dann können wir weiter reden – einverstanden?“

Er nickte nur, und sie verschwand durch die offene Tür seines Zimmers.

Noch nie in seinem Leben war Gentilus so schnell gewaschen, rasiert und angezogen wie an diesem Tag; das Zimmer sah entsprechend aus, als er es verließ, um in den Speiseraum zu rennen. Aus einem anderen Raum, der vermutlich die Küche war, hörte er weiblichen Gesang, und als er eintreten wollte, trat ihm schon Anita mit einer dampfenden Schüssel entgegen und drängte ihn zurück.

Schweigend setzten sich beide an einem der Tische einander gegenüber und schweigend füllte sie seinen Teller mit einem Gericht, das er nicht kannte und das ihn auch nicht interessierte, denn seine Augen hingen an ihren Augen und versuchten, darin eine Antwort zu lesen. Doch er fand keine und wartete vergebens; stattdessen stocherte sie schweigend in ihrem Essen herum und er tat das Gleiche, weil keiner von ihnen wusste, wie er was sagen sollte oder konnte. Schließlich ergriff Gentilus wieder ihre Hand und führte sie an seine Lippen. Und wieder lächelte Anita ihn an und strich ihm über die Haare.

„Ist das dein Ernst?“ fragte sie ihn mit verblüffender Direktheit.

„Was muß ich tun, um es dir zu beweisen?“, fragte er zurück.

„Zunächst musst du mir sagen, wer du bist, denn ich weiß bisher so gut wie nichts über dich“, antwortete sie sehr sachlich. Und Gentilus berichtete ihr alles über sich und seine Herkunft, seine Jugend und seinen militärischen Werdegang. Zum Beweis seiner Aufrichtigkeit verschwieg er ihr schließlich auch nicht seinen Auftrag, mit dem man ihn hierher geschickt hatte – typisch für den Leichtsinn eines Verliebten. Seinen Bericht beendete er mit den Worten: „Ich verspreche dir, dich hier herauszuholen, wenn du mich ebenso liebst wie ich dich – spätestens, wenn Carthago fällt.“

Donna Anita hatte ihn aufmerksam gemustert, während sie ihm schweigend zuhörte. Und sie schwieg weiter. Dann stand sie auf und räumte vom Tisch das Essen ab, das inzwischen kalt geworden war, kam zurück und setzte sich wieder auf ihren Platz gegenüber Gentilus. Lange schaute sie ihn wortlos an, dann ergriff sie seine Hand und beugte sich über den Tisch und küsste ihn wortlos auf den Mund. Schließlich sagte sie: „Mach deine Arbeit; ich erwarte dich heute Abend hier“, und verschwand in der Küche – ohne ihm noch die Chance zu einem Abschiedskuß zu geben (wohl wissend, daß es möglicherweise dabei nicht geblieben wäre).

Gentilus taumelte hinaus und rannte, rannte und rannte, bis er am Stadtrand ankam und erschöpft innehielt. Sein Herz jubelte, seine Sinne tobten und sein Verstand schlug Purzelbäume vor Glück. Dabei hatte Donna Anita, bei genauerer Betrachtung, ihm bisher lediglich Zeichen der persönlichen Zuneigung gegeben, die ihm zwar Hoffnung machen konnten, aber alles andere als ein verbindliches Versprechen enthielten. Aber Gentilus war nicht mehr zu bremsen in seinem Glücksgefühl, denn er war jung und unerfahren in der Liebe, weil er ihr bisher noch nie begegnet war. Er wusste jetzt, wozu er lebte und für wen er lebte. Vielmehr glaubte er es zu wissen, denn er war überzeugt, daß die Götter ihn für diesen Auftrag ausgewählt hatten, weil dies die einzige Möglichkeit war, ihm zur Erfüllung seines Glücks zu verhelfen. Sein militärischer Auftrag bekam so in seinen Augen eine ganz andere Bedeutung und neue Dimension. Jetzt lag es an ihm, durch dessen bestmögliche Ausführung die Voraussetzungen zu schaffen, damit sich durch einen militärischen Sieg Roms über Carthago sein Glück vollenden konnte. Die Götter hatten es sinnvoll geplant; die Ausführung ihres Planes lag jetzt in seiner Hand. Er musste sich nun bewähren.

Nachdem er solchermaßen durch die Einsicht in das göttliche Geschehen die klare Vernunft seines Verstandes zurückgewonnen hatte, beschloß er, sein weiteres Handeln nunmehr planvoll zu gestalten. Zunächst kaufte er bei einem Kleinwarenhändler eine Rolle Papyrus, mehrere Farbpulver, Pinsel und Schreibrohre, damit er in der Lage war, die Ergebnisse seiner künftigen Geländeerkundungen kartographisch aufzuzeichnen. Anschließend suchte er die Karawanserei auf und wählte einen Araberhengst aus, den er ab dem nächsten Morgen für zunächst eine Woche mit Sattel und Zaumzeug tagsüber mietete. Nach dem Abendessen in einer Taverne machte er sich auf den halbstündigen Heimweg zu seinem Hotel, das er bei untergehender Sonne erreichte.

An der Reception händigte ihm wieder das junge Mädchen vom Vorabend seinen Schlüssel aus und er ging brav auf sein Zimmer – wo Donna Anita ihn erwartete. Sie saß auf seiner Bettkante und machte ihm ein Zeichen, nicht zu sprechen. Dann stand sie auf, strich wieder über sein Haar, gab ihm wortlos einen Zettel und verließ ebenso wortlos den Raum. Verwirrt von der kurzen Szene, las Gentilus die Nachricht auf dem Papyrus: Komm zur X. Abendstunde in meine Wohnung.

Die Hotelzimmer waren ebenerdig in einem Karree um ein Atrium gruppiert, in dessen Mitte sich ein Brunnen befand, aus dem die Hotelgäste nach Belieben Wasser schöpfen konnten. Neben der Reception befand sich der Frühstücksraum für die Gäste, dahinter die Küche, von der eine Treppe ins Obergeschoß zur Wohnung des Hotelbesitzers führte. Dort also sollte er sich zur verabredeten Zeit einfinden. Gentilus verstand – oder auch nicht: war es eine Aufforderung oder eine Einladung? Natürlich war es dies – oder das, oder beides; aber welcher Art Einladung sollte er folgen? Seit er diese Frau liebte, stellte sich für Gentilus alles viel komplizierter dar, als er es gewohnt war.