Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wallstein Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Die Essays von Lukas Bärfuss sind ein Ereignis. Scharf beobachtet, scharf gedacht, scharf formuliert. Ob er über große geschichtliche und politische Themen nachdenkt oder über ganz konkrete Fragen einfacher Leute - Lukas Bärfuss ist ein Autor und Denker von europäischem Format. Er schafft es, auch komplizierte Sachverhalte so zu erzählen, dass man seine scharfsinnigen Argumentationen nachvollziehen kann, dass man sich eingeladen fühlt, an seinen Gedankengängen teilzunehmen. Mit Überraschung, Staunen und immer mit Genuss und Gewinn. Sei es, wenn er über die Schweiz spricht oder über Erfahrungen in Afrika und Südamerika, ob er über Autoren von Goethe, Nietzsche und Tolstoi bis Nicolas Born nachdenkt oder über Ovid, Stendhal und Sakurai, immer erfährt man Erhellendes. Bärfuss schreibt über Religion und Glauben, über die Moral im Journalismus und über das Leben eines Vertreters für Geräteentkalker. Es zeigt sich, dass es keine kleinen oder großen Fragen gibt, stets ruft der Autor die großen Zusammenhänge und ethischen Dimensionen auf, macht sie sinnfällig sichtbar. Er hütet sich vor vorschnellen Antworten, und zuweilen ist die präzise Beschreibung eines Dilemmas gerade das Leistbare, das weiterbringt. Freude und Notwendigkeit können ganz nah beieinander liegen, oder auch himmelweit voneinander entfernt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 293

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Lukas Bärfuss

Krieg und Liebe

Essays

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten

sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© Wallstein Verlag, Göttingen 2018

www.wallstein-verlag.de

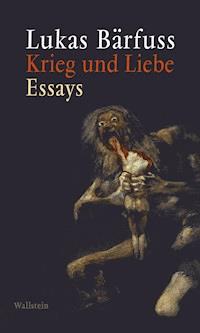

Umschlaggestaltung: Susanne Gerhards, Düsseldorf

unter Verwendung eines Gemäldes von

Goya: Saturn verschlingt seine Kinder

ISBN (Print) 978-3-8353-3241-6

ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-4239-2

ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-4240-8

Den Kindern

»Man muss den Geist der Sprache kennen,

und diesen lernt man am besten durch Trommeln.«

Heinrich Heine

I

Krieg und LiebeSakurai in Port Arthur

Eine Erregung, so schreibt Tadayoshi Sakurai in Niku-dan Menschenopfer, habe die Männer ergriffen, am Tag der Mobilmachung im April, zur Zeit der Kirschblüte, im zweiten Monat des siebenunddreißigsten Jahres der Ära Meiji, als bekannt wurde, dass der Kaiser die diplomatischen Beziehungen zu Russland abgebrochen habe und die Tauglichen eingezogen würden. Eine unbeschreibliche Freude, ein Jauchzen, ein Jubilieren, an der Feier teilnehmen zu dürfen, habe das Blut eines jeden aufgekocht, der eine Einladung zu diesem Opfergang erhalten hatte. Die bis anhin nur beschworene Einheit der Körper wurde nun offenbar, die Männer versammelten sich in der Garnison um den Leib des Tenno – die Vermählung mit dem gottgleichen Regenten würde nun vollzogen werden. Ein jeder, selbst der Niederste, erhielt seinen Platz und seine Funktion in diesem Organismus. Sakurai berichtet, wie einer, der kein Aufgebot erhalten hatte, ein Mann namens Togo Miyatake, es vorzog, spät in der Nacht einen Abschiedsbrief abzufassen und sich in einem Winkel des halb verfallenen Tempels Kawnonji mit einem Dolch den Unterleib durchzuschneiden. Noch vor dem Morgengrauen fanden ihn seine Kameraden, im strömenden Regen, lebend. Im Lazarett stellten die Ärzte den Mann so weit wieder her, dass er schließlich doch noch an die Front fahren konnte, mit einem Kreuzer um die koreanische Halbinsel herum, zur äußersten Südspitze einer Halbinsel im Gelben Meer, zu jener Festung namens Port Arthur, wo in den letzten Monaten des Jahres 1904 an die hunderttausend Soldaten der Armeen Russlands und Japans den Tod finden sollten.

Wenn man Tadayoshi Sakurai und seinem Bericht über die Belagerung von Port Arthur glauben mag, so hatten wenigstens die Japaner diesen Tod auch gesucht, ewig bereit, sich für den Geist Yamatos hinzugeben. Nicht seine militaristische Ideologie, nicht die Feier der soldatischen Tugenden machen dieses in der deutschen Erstausgabe von 1911 in purpurnes Leinen gebundene und mit der kaiserlichen Chrysantheme verzierte Buch zu einem wichtigen Zeugnis über das Verhältnis des Mannes zum Krieg. Soldatische Verbrämungen des Massenmordes kann man auch anderswo lesen, bei manchen, die in den europäischen Schützengräben nach der Erleuchtung suchten und doch nur den Wahnsinn fanden. Nein, Sakurai schreibt nicht zuerst als Soldat, nicht als ein Oberleutnant der japanischen Armee und Fahnenträger seines Regiments, der Erlebnisse auf den blutigen Feldern der Ehre rapportiert. Hier spricht ein Mann, der von jenem Staunen ergriffen ist, das nur den Begehrenden packt, einer, der nicht versteht, wie ihm geschieht. Sakurai spricht als ein Liebender, und er spricht wie ein Liebender: Er stammelt, seine Rede stockt. Er kann dieses Begehren weder steuern noch begreifen, es quält ihn, und es reizt ihn, er wird davon angezogen und zurückgeworfen, mit einer Kraft, die keinen Widerspruch, aber umso dringlicher eine Frage aufkommen lässt: nach was sich dieser junge Mann von fünfundzwanzig Jahren eigentlich verzehre.

Er scheint es selbst nicht benennen zu können. Sakurai erkennt das Objekt seiner Hingabe einmal im Tod, dann im Tenno, manchmal im Patriotismus. Er wird hin- und hergeworfen von einem Entzücken, das sich selbst genügt. Der Erzähler ist verwirrt, wie Verliebte verwirrt sind, er weiß, dass nur Eingeweihte das offenbarte Mysterium erahnen können, erfassen kann er es selbst nicht. Nach diesem Taumel verfasst er seinen Bericht. Er will verstehen, wie ihm geschieht. Er sucht nach einem System, er will den Geschehnissen eine zeitliche und räumliche Folge geben, Märsche, Lager, Angriffe in eine nachvollziehbare, soldatische Ordnung bringen und also erzählbar machen. Es gelingt ihm nicht. Seine Beschreibung bleibt eine Reihe von Episoden: hier ein Sturm aus tausend Kanonen, dort ein Schiff, das bei der Landung in der schweren Brandung kentert, hier ein Versuch, einen Drahtverhau zu durchbrechen, dort ein Offizier, dem die Kehle durchschossen wird und der doch noch eine halbe Meile weiter gegen den Feind anstürmt. Sakurai stürzt von Augenblick zu Augenblick, nimmt alles mit den geschärften Sinnen eines Entzückten wahr, und alles bleibt lose, unverbunden, affektiv, ein reines Geschehen.

Vielleicht ist es überhaupt keine einzelne Sache, kein Mensch, keine Ehre, keine Ideologie, kein Begriff, womit er sich vermählen will, vielleicht ist es die Sehnsucht nach der Verschmelzung als solcher, nach dem Vorgang, der die Trennung überwindet und eine Einheit erschafft. Sakurai schreibt seinen Bericht in weiten Teilen in der ersten Person Plural, »wir zogen los«, »wir mussten uns beeilen«, »die Gelegenheit war zu gut für uns«, »wir stürmten die Festung«, »sein ängstliches Gesicht sagte uns« – das Ich verschwindet im kollektiven Körper und findet erst eine Form mit der Verwundung des Erzählers, als er beim Angriff auf Ost-Paulung seinen rechten Arm verliert. Da liegt er als Lebender unter Leichen, da, am Schluss seines Berichtes, formuliert er das erste Mal in der Ich-Form: »So war ich denn allein gelassen, mitten zwischen Toten und Sterbenden.« Als er nicht mehr kämpfen kann, wird er sich seiner selbst bewusst, und so, als zusammengeschossener Krüppel, habe er den weihevollsten, den schmerzlich-traurigsten und den verzweifeltsten Moment seines Lebens erlebt.

Dieser Verschmelzungsfuror ergreift alles, doch als Mensch einer Epoche, in der die Technologie in die Natur sichtbar eingebrochen ist, sucht Sakurai in seinen Metaphern zuerst und fast manisch die Gleichstellung von Technik und Natur, die Aufhebung dieser Differenz, die für seine Generation so deutlich wurde. Die Kugeln seien wie Regentropfen auf ihre Köpfe gefallen, der Pulverdampf habe sich mit den Wolken vereint, und das Wurffeuer des Feindes vermischte sich mit dem Regen zu einem eigentümlichen Geräusch. Einen Höhepunkt findet diese Gleichsetzung von Mensch, Technologie und Natur in einem Moment im Massaker von Taipo-shan, als Sakurai Zeuge wird, wie ein Geschoss den rechten Arm eines Reservisten abreißt. Als sie die Hülse später untersuchen, entdecken sie darin zuerst ein Stück Mantel, dann etwas vom Uniformrock, ein Stück Hemd, schließlich Fleisch und Knochen und wieder Unterzeug, Rock und Mantel, alles vermischt mit Blut und Gras und Kieselsteinen; dies alles »machte den Eindruck einer schrecklichen Blutkonserve«.

Nach der Schlacht um diese Höhe Taipo-shan, die von der japanischen Armee nach einem sechsundfünfzigstündigen Gemetzel genommen wird, nachdem Sakurai das Massaker beschrieben hat, die kotgefüllten Schützengräben der Russen, den Zustand der Leichen, der eigenen und der feindlichen, nachdem er die tiefe Philosophie beschworen hat, die aus den kalten Zügen der Gefallenen rede, und sich über die Kameraden gewundert hat, die sich zwischen den Toten schlafen legten und nur durch das Schnarchen von ihnen unterschieden werden konnten, stößt er schließlich auf einige tote Russen, die mit den Bildern ihrer Liebsten auf der Brust gestorben waren. Und beschrieb er gerade noch den Hass auf die Feinde, die so unvernünftig lange ihre Stellung verteidigt haben, so singt Sakurai nun eine Elegie auf sie. In ihrem Verlangen nach den Liebsten erkennt er sich selbst, in ihrem Morden waren sie so sehnsüchtig wie er, und die Sentimentalität, ein ständiger, aber bis dahin diskreter Begleiter dieses Soldaten, bestimmt nun ganz den Duktus seiner Erzählung. »Der Tapferste ist der Zärtlichste, der Liebende ist der Tapferste«, so zitiert Sakurai einen unbekannten Dichter und ergibt sich ganz der Feierlichkeit seiner eigenen Gefühle.

Der Mensch Tadayoshi Sakurai ist verschwunden, er starb nach einem langen Leben trotz seiner schweren Verwundung erst Mitte der sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Die gesellschaftlichen Bedingungen, die zum beschriebenen Russisch-Japanischen-Krieg und den nachfolgenden beiden Weltkriegen geführt hatten, waren schon bei seinem Tod verschwunden, die Welt, in der er lebte, ist verschwunden. Der Krieg ist immer noch da, auch wenn sich die Rechtfertigungen geändert haben. Sakurai verliert kein Wort über die Politik. Nichts über die Gründe, die diesen Krieg legitimierten. Doch wer den Marshall Yogi auf dem Frontispiz seines Buches betrachtet, seinen Kommandanten, den Eroberer von Port Arthur, einen Mann, der mit seiner Gattin dem Tenno bis zuletzt die Treue hielt und ihm durch Seppuku in den Tod folgte, damit Herr und Vasall nicht getrennt würden, dann mag er sich fragen, ob der Mensch, falls er eines Tages den Krieg überwinden will, nicht auch von dieser Liebe lassen müsste, von seiner Sehnsucht nach Verschmelzung. Vielleicht müssten wir ein Mittel gegen das Begehren finden, aus vielen Körpern einen Körper, aus vielen Geistern einen Geist formen zu wollen, diesen Furor, der uns Menschen verfolgt und tötet. Es wäre um den Preis, sich endgültig getrennt zu wissen und alleine.

EroberungenStendhal und Ovid

Wem gehört mein Körper? Ist das eine dumme Frage? Natürlich gehört mein Körper mir selbst, schließlich lebe ich in einer freien Gesellschaft. Niemand darf mich anfassen, außer ich bin ausdrücklich damit einverstanden. Die Hoheit über den eigenen Leib gehört zu den sinngebenden Rechten unserer Verfassungen.

So weit die Theorie. In der Praxis ist die Sache komplizierter. Da wären zuerst die Situationen, in denen ich die Gewalt über meine sechs Dutzend Kilo Lebendgewicht abgebe. Kaum bin ich krank, untersuchen Ärzte jede Öffnung, spiegeln meinen Darm und machen sich von meinem Blut ein Bild. Ich lasse mich in Röhren schieben und durchleuchten, und röntgen lasse ich mich auch als Reisender. Der Bodyscanner am Flughafen entblößt mich bis auf die Knochen. In der Maschine lasse ich mich widerstandslos auf einen Sitz fesseln. Ich esse, was man mir vorsetzt. Erlaubnis? Ich stehe erst auf und gehe zur Toilette, wenn das entsprechende Lichtsignal leuchtet. Freiwillig? Kaum. Ich habe eine Wahl zu treffen: Entweder erlaube ich den Zugriff auf meinen Körper, oder dieser Körper wird leiden und zu Hause bleiben.

Die theoretisch garantierte Hoheit über meinen Leib verschwindet in den notwendigen Verrichtungen des Alltags. Und in diesen zeigen sich die gesellschaftlichen Hierarchien. Die wenigsten haben die Macht, sich gegen die körperlichen Folgen der Technologie aufzulehnen. Wir werden bei jedem Schritt vermessen. Und mit der Vermessung beginnt die Kontrolle, und Kontrolle ist Voraussetzung für Herrschaft.

Wenn ich als Patient, Passagier und Passant über meinen Körper verfügen lasse, wie sieht es mit mir als Liebendem aus? Bestimmt will ich angefasst werden und selber anfassen – da geht es mir wie den meisten. Und wenn ich nur geküsst hätte, nachdem ich die Erlaubnis hatte, und wenn man immer auf meine Erlaubnis gewartet hätte, bevor man mich küsste, ich hätte niemanden und niemand hätte mich je geküsst. Es scheint, als ob das Begehren nur durch eine Übertretung Erfüllung findet. Die Frage aber bleibt, wessen Rechte und Gesetze ich dabei verletze.

Da mein Körper im Berner Oberland aufgewachsen ist, sollte dies durch meine Familie geklärt werden, und zwar zu meiner vollsten Zufriedenheit. Wenigstens, wenn man dem französischen Schriftsteller Stendhal glauben mag. In seinem Werk aus dem Jahr 1820 Über die Liebe behauptet er, nur wenige Familien seien glücklicher als jene aus dem Berner Oberland. Auf diese Anerkennung werde ich mir so wenig wie jeder andere Oberländer etwas einbilden können, denn das Beispiel, das Stendhal anführt, um seine Behauptung zu belegen, stammt aus der Sphäre des Militärischen, die er als ehemaliger Soldat der napoleonischen Armee nur zu gut kannte, eine unanständige Geschichte, eine Zote über die Eroberung und die Herrschaftsansprüche auf das Territorium eines weiblichen Körpers.

Es ist der Bericht eines gewissen Obristen Weiss über den Aufenthalt eines Offiziers in einem einsamen Bergtal. Sein Quartier während der französischen Okkupation hat er im Haus des lokalen Vorstehers, und dessen Tochter, das Trineli, verzaubert den Soldaten von Beginn mit ihren Reizen. Abends trifft man sich zum Tanz, und nach vielen Blicken und zufälligen Berührungen wagt der Offizier das Unerhörte: Ob er die Nacht bei ihr, dem Trineli, verbringen dürfe? Das Mädchen aber schüttelt den Kopf. Das sei unmöglich, denn sie teile die Kammer mit ihrer Cousine. Doch falls er einverstanden sei, so werde sie gerne zu ihm, in sein Zimmer kommen. Dort liegen die beiden dann auch bald, der verdutzte Soldat und das allzu brave Mädchen, das sich im letzten Moment entschließt, bei der Mama um Erlaubnis für die Liebesnacht zu bitten. Der Oberst hört, wie in der Kammer der Eltern die Angelegenheit verhandelt wird. Nicht wahr, Ätti, meint die Mutter mehr rhetorisch, du hast nichts dagegen? Dessen Antwort: Einem Mann wie diesem Offizier würde er sogar die eigene Ehefrau überlassen.

So ist die Sache geregelt, die Tochter wird lediglich ermahnt, den Rock nicht zu heben. Die Nacht lässt das Trineli jungfräulich wie die Milch, die es am Morgen dem Soldaten in den Kaffee gießt, und das Mädchen bedauert bloß, dass der Geliebte Soldat ist und es ihn wieder ziehen lassen muss.

Nie würde ich Herrn Stendhal widersprechen, doch von besonders freien Sitten im Berner Oberland kann ich nicht berichten. Die Früchte waren da, wie überall, sie zu pflücken trauten sich nur wenige, aus Scheu, aus Angst auch vor den Folgen, wenn man sich an den falschen vergriff. Man verlegte sich auf gelegentliche und fest eingezäunte Frivolitäten. So ergab sich eine eher schwüle Atmosphäre, in der das Begehren häufig in lebenslange Abhängigkeit mündete. Die Paare blieben einander erhalten, und wenn sich eines löste, dann oft nur durch Tod, Leichtsinn oder Zuchthaus. Die Suppe war dick, aber fade.

Man muss Stendhal genau lesen: Nicht die Oberländer seien glücklich, behauptet er, sondern die Familien. Er beschreibt zuerst eine gesellschaftliche Situation. Die Eltern erheben die Hoheit über Trinelis Körper. Wir wissen nicht, ob das Mädchen volljährig ist, aber darum geht es in diesem Bericht auch nicht. Vater und Mutter erteilen die Erlaubnis zum Zugriff auf Trinelis Körper, das ist die entscheidende Information. Wo Stendhal hier das Glück verortet, mag man sich lieber nicht vorstellen. Aber mir fällt ein Wort ein, das ich früh lernte für das männliche Geschlechtsorgan. Es lautet »Familienglück«.

Wenn man sich auf diese Deutung einlässt, die Liebe und das Begehren würden sich entlang der Herrschaftsgrenzen entwickeln. In der Einführung zum zweiten, protoethnologischen, Teil über die Liebessitten der Völker, zieht Stendhal in Über die Liebe deutliche Linien zwischen der Staatsform und dem Sex. Das eine bedinge das andere. Vom Oberland hat er übrigens wenig Ahnung. Sogar die vier Tage, die er nach der Fußnote dort verbracht haben will, musste er erfinden, um seiner Behauptung etwas Gewicht zu geben. Aber das ist auch nicht sein Punkt. Stendhal interessiert sich für etwas Anderes.

Stendhal hat eine Schwäche für Enumerationen. In seinem egotistischen Buch Das Leben des Henri Brûlard unternimmt er den Versuch, sein Leben wie eine Pflanzensammlung zu klassifizieren. Im Buch über die Liebe dieselbe Anstrengung, in der man seine Begeisterung für die Mathematik gespiegelt findet. Natürlich bleiben diese Systeme eine Mimikry, eine weitere Methode, falsche Spuren zu legen, ein Verfremdungseffekt wie die falschen Referenzen und erfundenen Zitate. Stendhal findet immer neue Taktiken, um seine Gefühle, seine Enttäuschungen, Niederlagen und seltenen Triumphe betrachten und untersuchen zu können. Die Verschlüsselungen nehmen bei diesem Dichter kein Ende, und man zweifelt oft, wovon er tatsächlich spricht. Aber zuerst ist er ein Liebender, ein Abgewiesener, Vertriebener, ein Mann aus Grenoble, getauft auf den Namen Henri Beyle, alias Stendhal, alias Henri Brûlard, alias Visconti. Vertrieben aus Mailand, abgewiesen von dieser Methilde Dembrowski, die Mutter seiner Niederlagen, von der er sich niemals vollständig erholen sollte. Bis zu seinem Tod bleibt dieser Schmerz lebendig, und er auf ewig ein Exilierter der Liebe. Eine Heimkehr hat es für ihn nicht mehr gegeben, und hier trifft sich sein Schicksal mit jenem des anderen großen Liebessystematikers, Ovid, der fast zweitausend Jahre früher den Versuch unternahm, die Liebe und das Begehren in eine Ordnung zu fügen. Im Gegensatz zum Franzosen war der Römer niemals Soldat, aber seine Ars amatoria, seine Liebeskunst liest sich in weiten Teilen wie eine Kriegsfibel, wie ein Handbuch für den Generalstab.

Wie im Krieg ist bei ihm auch in der Liebe jedes Mittel erlaubt, um den Triumph zu erringen. All is fair in love and war. Arglist, Täuschung, Belagerung – sämtliche Taktiken der Eroberung finden sich versammelt. Ein Machiavellismus avant la lettre, alles ist erlaubt, sogar Gewalt. Frauen dürfen den Männern das Gesicht zerkratzen, eine widerstrebende Frau sei notfalls zum Beischlaf zu zwingen. Der Liebende ist ein Opportunist, er opfert jede Überzeugung, jede Ehre dem taktischen Vorteil. Das beinhaltet Bestechung: »Schäme dich nicht, die jeweils ranghöchsten Dienerinnen und die Sklaven für dich zu gewinnen. … Gib dem Sklaven, wenn er dich bittet, am Tag der Fortuna ein kleines Geschenk.« Und er weiß, entscheidend bleiben die Mittel: »Für Gold werden die höchsten Ehrenstellen verkauft, mit Gold gewinnt man Liebe.«

Es ist eine brutale Welt, die Ovid beschreibt, und natürlich spiegelt sich darin nicht zuerst sein Charakter, sondern seine Zeit, der blutige Frieden der augusteischen Epoche.

Publius Ovidius Naso war ein Eques, ein Ritter des unteren Standes, entfernt verwandt mit Julius Cäsar. Nach den Bürgerkriegen, dem zweiten Triumvirat und den Proskriptionen unter Kaiser Augustus, bedeutete selbst ein alter Stammbaum keinen Schutz vor Verfolgung. Ovid wusste, was mit Cicero geschehen war, dem größten Redner Roms, Konsul und Retter der Republik vor der Catilinarischen Verschwörung. Selbst er, der Vater des Vaterlands, wurde auf die Proskriptionslisten gesetzt, für vogelfrei erklärt und am Ende einer kurzen Flucht auf einem Acker im Umland Roms in Stücke gehauen. Cicero war nicht der einzige, der den Säuberungen zum Opfer fiel. Tausende wurden enteignet, verbannt oder umgebracht, ganze Familien ausgerottet. Niemand weiß, was nach der Schlacht von Perusia geschah. Sicher ist nur, dass Augustus, damals noch unter dem Namen Octavius, einen Teil der römischen Elite hinrichten ließ, ob in einem Blutopfer für den vergöttlichten Julius, wie viele behaupten, ändert nichts an der Methode: Durch Massenmord zum inneren Frieden.

Die freien Plätze in Staat und Armee nahmen Emporkömmlinge ein, Leute, die dem neuen Kaiser alles verdankten und die jetzt das Sagen hatten. Ihre schmeichlerischen Reden soufflierten ihnen jene Dichter, die man schon damals die klassischen nannte. Vergil und Horaz schrieben Hymnen auf Augustus, den Erleuchteten, den Gottessohn. Der Princeps sah sich als ersten Diener des Staatskultes, und so wichtig wie der Schlachtenruhm war seine Rolle als Priester, als Pontifex Maximus. Um den Geist dieser Herrschaft zu begreifen, um zu erahnen, mit welchen Kräften es der Liebesdichter Ovid zu tun hatte, reicht es, die Statue des Augustus zu betrachten, wie sie im Thermenmuseum in Rom steht. Keusch, verhüllt von einer bodenlangen Toga, die kaum das Gesicht freilässt, die Falten im Stoff so tief wie jene im Gesicht, ein Monument der Frömmigkeit, oder, wenn man will, der Bigotterie. An der Macht war die tödliche Humorlosigkeit.

Aber der Dichter? Treibt seine Späße mit den Insignien des Kaisers. Die Tempel, die der Dux erneuern oder errichten ließ aus Marmor, die Herrlichkeit seiner Macht, die Theater und die Zirkusse, in denen die siegreichen Seeschlachten gegen die Parther nachgestellt wurden – sie alle preist Ovid in den schönsten Versen. Doch sie sind ihm keine Zeichen der Größe seines Herrschers, Ovid sind sie Gelegenheit für amouröse Abenteuer. Er findet an jenen Stätten nicht Ehre, sondern Leiber, Mädchen aus allen Provinzen des Reiches, Verheiratete, Freigelassene und Sklavinnen. Im Getümmel der Volksfeste, in den Säulengängen des Pompeius, findet er heiße Blicke und nackte Beine. Wohl preist auch Ovid die Kriegskunst. Aber die Listen und Finten gelten nicht den Kohorten und Abteilungen, sondern den Dienerinnen und Auserwählten. Wollust leitet den Soldaten, von Mordlust ist nie die Rede. Zuerst interessieren Ovid die Sitten. Sein Buch ist der Spiegel seiner Gesellschaft, eine Karikatur der Moralvorstellungen, denen keiner entkommt, auch er nicht. Die Sprache der Liebe ist gebunden an die allgemeinen Begriffe und Metaphern. Der einzelne Körper soll sich in den gesellschaftlichen Körper fügen, aber das Begehren, davon erzählt Ovid, ist niemals vollständig zu zähmen oder in Besitz zu nehmen. Davon spricht Ovid, von der Freiheit des Körpers, seinem Begehren zu folgen, selbst in einer Stadt, die einem neuen Menschen errichtet wurde, der gereinigt war von aller Lasterhaftigkeit, ein Staat, der nichts mehr fürchtete als jene Provinzen der Liebe, in denen noch Anarchie herrscht und die Macht des Herrschers an sein Ende kommt. Ovid war sich bewusst, wie gefährlich diese Freiheit war, auf die er pochte, denn natürlich erhob der neue Staat einen Anspruch auf jeden Körper, auch auf jenen des Dichters. Ovids Leib musste entfernt werden, in die Verbannung nach Tomis, ans Schwarze Meer, wo er den Rest seiner Tage verbrachte und das Gegenstück zur Ars amatoria schrieb, die Tristia.

Und Stendhal? Wem gehörte sein Körper? Seinen Herrscher, dem dieser Soldat in die Kriegszüge nach Russland, Preußen und Italien gefolgt war, hatte er verloren. Und mit Napoleon war auch Stendhals Karriere am Ende, und manchmal scheint es, als suchte der Dichter nach der Ordnung, die ihm verloren ging, nach einem Befehl, der ihm eine Richtung gibt. Aber die Sprache der Wissenschaft, die er so gerne bemüht, die Tabellen, Fußnoten und Verweise, zeigen keinen Weg, im Gegenteil, sie führen den modernen Menschen, der Stendhal war, nur immer weiter in die Irre.

Wir Zeitgenossen suchen weiter nach Orientierung, und eine bizarre Spiegelung der stendhalschen Kategorien findet sich in den pornografischen Angeboten im Internet. Die Geilheit zeigt sich geordnet: Zur Verfügung stehen weiße, indische oder schwarze Körper. Den Volkscharakter werden wir durch diese Exotismen nicht zu entschlüsseln versuchen. Da hat uns Stendhal etwas voraus. Aber vielleicht wäre aus der Darstellung und den Dekorationen etwas über das Elend zu erfahren, eine Antwort zu finden auf die Frage, wem unsere Körper gehören, wer sie beherrscht und ob die alte Sehnsucht, sich von der Liebe zu befreien, bloß eine weitere Finte ist, um uns noch tiefer in die Wildnis zu führen, die Wildnis, aus der wir stammen und in der unser Begehren verborgen liegt.

A Nation of Nothing but PoetryDankesrede zur Verleihung desNicolas-Born-Preises

Erlauben Sie, dass ich, bevor ich mich bedanke, zuerst ein Missverständniss korrigiere. In der Presse konnte man lesen, ich sei der erste Nicht-Niedersachse, der mit dem Nicolas-Born-Preis ausgezeichnet werde. Das ist ein Irrtum. Ich bin Niedersachse. Wie anders könnte ich mir die Aufmerksamkeit und das Wohlwollen erklären, die meiner Arbeit aus diesem Landstrich zwischen Harz und Nordsee seit Jahr und Tag entgegengebracht werden?

Ich fühle mich bei Ihnen zu Hause. Bei meinem Verlag in Niedersachsen, in den Theatern, in den Literaturhäusern – und natürlich heute Abend an dieser Preisverleihung –, überall haben Sie mich als einen der ihren empfangen. Dafür danke ich Ihnen sehr.

Aber das Land Niedersachsen zeichnet heute ja nicht nur mich aus. Wenn mir das Bundesland diesen Preis zuspricht, bekennt es sich auch zur Literatur, zu den Möglichkeiten der Dichtung. Dieser Preis beweist, dass Niedersachsen nicht nur eine Körperschaft der Bundesrepublik Deutschland sein will, nicht nur eine Region innerhalb der Europäischen Union; mit diesem Preis bekennt sich Niedersachsen auch zum Territorium der Literatur.

Dieses Territorium kennt keine Grenzen, keine geografischen, keine kulturellen, keine nationalstaatlichen, weder zeitliche noch sprachliche. Es kennt keine Zollbeamten, keine Zäune, Passierscheine sind überflüssig, weil es hier keine bleibenden Autoritäten gibt.

Zugang zu diesem Territorium erhält jeder, der auf seine Vorstellungskraft vertraut. Wer sich in die inneren Welten begibt, kann Gedanken frei formulieren. Frei von Status, frei von Scham, frei von Zweck und Verwertbarkeit. Auf diesem Territorium können sich die Dinge und Begriffe begegnen, ohne an ihre Bedeutungen gebunden zu sein. Die Eindeutigkeit, die sonst verlangt ist, um in einer Welt der korrekten Prozesse, der ordnungsgemäßen Abläufe zu funktionieren, ist hier aufgelöst. Die Armut der Definitionen verwandelt sich in den Reichtum der Möglichkeiten. Wünsche, Empfindungen, Ideen – in der Literatur können wir sie unbeschränkt entwickeln, formen, untersuchen und prüfen.

Die Welt der Objekte, die physische Wirklichkeit will uns beschränken. Sie will nicht, dass wir die Welt in offenen Möglichkeiten denken, und ich danke dem Land Niedersachsen für das Bewusstsein, dass es jenseits der Verordnungen und der Behörden und der Dienstwege ein Gebiet braucht, in dem wir uns anders begegnen können, nicht beschränkt auf unsere Funktion, auf unseren Rang, auf unseren Titel, auf unsere Ausbildung, nicht beschränkt auf die Staatsbürgerschaft, nicht beschränkt auf die Herkunft, nicht auf die Religion, nicht beschränkt auf das Geschlecht, nicht auf das Aussehen. Ich danke dem Land Niedersachsen, dass es sich als Teil jener Nation begreift, die einen Menschen nicht beschränkt auf das, was er ist, sondern ihm die Möglichkeit gibt, zu werden, was er sein will.

Sie verleihen mir den Preis, der den Namen von Nicolas Born trägt. Und daher kommt meine Befangenheit. Ich weiß nicht, ob es heute Abend etwas zu feiern gibt. Denn wenn ich Borns Bücher lese und die Zeit vermesse, die zwischen ihnen und mir liegt, und wenn ich mich frage, was sich seit jenen Lebenstagen verändert hat in der Welt, in jener Wirklichkeit, die oft genug Möglichkeiten ausschließt und die Existenz auf ihren einfachsten Nenner bringt, auf den Nenner der nackten Gewalt, wenn ich versuche, »Die Fälschung«, diesen Roman aus dem Jahre 1979, historisch zu lesen, dann will mir das so wenig gelingen wie bei der Lektüre eines Thukydides, der viele hundert Jahre früher den Krieg mit fast denselben Worten beschrieb.

Krieg, so scheint es, bleibt immer modern. Die Methoden mögen sich ändern, die Rechtfertigungen bleiben dieselben. Für einen Krieg finden sich immer Gründe. Die Karkyrer und die Spartaner, die Korinther und die Athener haben sie bei Thukydides gefunden. Bei Born leiern die palästinensischen und die maronitischen Milizen dasselbe wie heutzutage die Saudis, die syrische Regierung, die Fanatiker des IS und alle anderen Kriegstreiber seit Anbeginn: Schuld am Krieg haben immer die andern.

Stimmt es also, was Nicolas Born seinem Helden Laschen in den Mund legt? Ist die Gewalt »so menschlich wie die Freude an einem langen heiteren Friedenstag«? Bleiben wir ewig in dieser Dialektik gefangen? Ist der Krieg eine kulturelle Eigenschaft, die genuin zu uns gehört und die wir nicht ablegen können? Und würde das nicht heißen, dass wir aufhören müssten, uns zu fragen, was es denn sei, das Männer Krieg führen und Frauen sie nicht daran hindern lässt?

Falls Laschen recht hätte, dann könnten die Schriftsteller aufhören, nach dem Sinn ihrer Kriegsgeschichten zu fragen. Ihre Darstellung der Gefechte, der Schlachten, der Massaker und der Grausamkeit wäre dann einfach eine schauerliche Mär, geschrieben, um dem Leser ein blutiges Vergnügen zu bereiten.

Der Krieg, den Nicolas Born in Die Fälschung beschreibt, sollte noch lange nicht zu Ende sein. Ein Friedensvertrag für den Libanon wurde erst 1990 geschlossen, nach ein paar hunderttausend Toten. Friedensvertrag? Frieden? Im Libanon? Der Krieg ist nicht verschwunden. Er hat seinen Feuerkern nach Osten verschoben. In Syrien sind in den vergangenen Jahren mehr Menschen ums Leben gekommen als in den siebzehn Jahren Libanonkrieg. Eine Million Flüchtlinge beherbergt der Zedernstaat, der übrigens vier Mal kleiner ist als Niedersachsen.

Gehört der Krieg für alle Zeit zum Menschen? Wie lange halten sie den Frieden aus? Wir müssen zugeben: Die Zeugnisse für die dauerhafte Friedensfähigkeit des Menschen sind spärlich. Das ist eigentlich seltsam. Denn wer lebt ganz ohne Frieden? Jeder hat einen Freund, dem er nur das Beste wünscht. Jeder hat schon einmal einem anderen die Hand gereicht. Jeder sorgt sich um die Liebsten. Und selbst für Georg Laschen, diesen Versehrten, diesen Journalisten, der nicht weiß, was er noch schreiben soll über das Elend, selbst für ihn, der bereit ist, ganz zu erlöschen und zu verschwinden – er, der überall nur noch die Faust sieht, selbst er sehnt sich nach der offenen Hand.

Was ist es also, das in uns stiehlt, lügt, hurt und mordet?

Und wann wird die offene Hand zur Faust?

Hat es etwas damit zu tun, was Laschen über Tony denkt, den maronitischen Kriegsherrn, dass er Massaker feiere an seinen Feinden, um sich am Leben zu fühlen, bevor er wieder zurückkehrt in die Lethargie seiner Kaste? Ist die Politik nur die Hülle für – ja für welchen Charakter? Der Krieg trennt uns von den Tieren. Macht er uns zu Menschen? Friede ist mehr als die Abwesenheit des Krieges. Das sagte unser Lehrer in der neunten Klasse einmal. Und ich habe es nicht verstanden. Was sind die Voraussetzungen des Krieges? Ist es zuerst die Idee des Besitzes, über etwas zu verfügen, das anderen vorenthalten ist? Warum es ihnen vorenthalten sein soll, darüber gibt es viele Begründungssysteme, nationale, religiöse, wirtschaftliche, sportliche, geschlechtliche – das ändert sich mit jedem Jahrzehnt. Gestern fürchtete man den antiimperialistischen Terror, heute den islamistischen, die Aggression Russlands ist nationalistisch, die Aggression Europas in weiten Teilen der dritten Welt argumentiert wirtschaftlich, nach Nutzen und Profit.

Aber Laschen hat nicht recht. Dieser Abend beweist es. Ihr Bekenntnis zur Literatur beweist es. Es ist der Glaube an die Möglichkeiten, das Wissen, dass es keine Fatalität gibt. Alles, was ist, könnte auch anders sein. Wir können dieses Andere schließlich denken. Und da wir es denken können, muss eine andere Welt möglich sein. Dass ich damit, mit diesem Glauben, nicht allein bin und Sie dies mit diesem Preis und dieser Feier bezeugen, dafür danke ich Ihnen allen von Herzen.

Am Ende der SpracheDresdner Rede

Einen schönen guten Morgen

und herzlichen Dank Ihnen allen

mich hier willkommen zu heißen

in Dresden / Sachsen

Ich habe mich gefreut auf diesen Sonntagmorgen

auf dieses Theater

Gefreut

ich will es Ihnen nicht verschweigen

gefreut mit einer gewissen Beklemmung

Auch meine Freunde

wenn ich ihnen von meiner Rede hier in Dresden erzählte

blieben nicht gleichgültig

Dresden? Wirklich?

Geschehen dort nicht seltsame Dinge?

Ist es dort nicht gefährlich?

Oder zumindest unangenehm?

Es ist schon richtig

Dresden macht es einem nicht einfach

Es ist keine Stadt

die man einfach so besucht

seine Geschäfte erledigt

und einfach wieder wegfährt

Dresden ist eine besondere Stadt

Dresden bleibt haften

Haften bleibt die Schönheit

Die Pracht der barocken Stadt

der jahrhundertealte Sinn für Anmut und Grazie

Die Hofkirche

die Semperoper und der Zwinger

und natürlich dieses prächtige Theater

In der Gemäldegalerie gehen mir die Augen über

Giorgiones schlummernde Venus etwa

und Rembrandts fürchterliche Vision

die mich immer zum Weinen bringt

Wie dieser dickliche Junge

dieser Ganymed

von einem fürchterlichen Adler

gepackt und entführt wird

dem Zeus zum Gespielen

Oder die Vermeers

Seine Kupplerin

und die Briefleserin am offenen Fenster

in die ich mich jedes Mal neu verliebe

Meinen rechten Arm würde ich geben

und wenn es sein müsste

wohl auch den linken

um einmal das Geheimnis zu lüften

was in diesen Zeilen steht

in die jene Leserin versunken bleibt

seit immer und bis in alle Ewigkeit

In Dresden hat die Kunst ein Zuhause gefunden

Aber davon hört man zurzeit wenig

Man spricht kaum über Dresden als Stadt der Schönheit

Heute hört man vom Unfrieden

über gewisse Reden aus Dresden

über das Gift

die Hetze

den Hass

Und auch wenn man mittlerweile seltener darüber spricht

So hört man weiterhin von der Gewalt

in den Straßen von Dresden und in ganz Sachsen

Man hört zum Beispiel von Robel

einem neunzehnjährigen Mann aus Eritrea

der vor drei Wochen

gemeinsam mit seinen sieben Mitbewohnern

in der Stadt Wurzen

von Unbekannten angepöbelt wurde

beschimpft und beleidigt in der ersten Nacht

Und in der zweiten Nacht

da kamen sie wieder

diesmal mit Stöcken und mit einem Brandsatz

Fenster und Türen schlugen sie ein

und kurze Zeit später stand Robels Bett in Flammen

Aus Wurzen heißt es

dies seien keine Einzelfälle

An die Angriffe und die Bedrohungen

habe man sich mittlerweile beinahe gewöhnt

Vielleicht liegt es daran

an dieser Gewöhnung

dass man heute von diesen Vorfällen

häufiger hört als spricht

In der Silvesternacht

so las ich auch

traf es einen Mann aus Syrien

Es traf ihn auf dem Teichplatz in Meerane

wo er mit seinem Freund

einem Jungen von fünfzehn Jahren

das Feuerwerk sich ansehen wollte zum Neuen Jahr

Aber für die beiden gab es kein Fest

und keine guten Wünsche

Der ältere der beiden Freunde

wurde umzingelt von zwanzig – was?

Von zwanzig Menschen

Beschimpft beleidigt bespuckt

bevor ihm einer seinen Rucksack über den Kopf schlug

der gefüllt war mit Bierflaschen

Daran sieht man

wie ernst ihnen die Mordlust ist

diesen Menschen

wenn sie sogar den Verlust ihres Brennstoffes riskieren

Unter dem Schlag

ging der Mann aus Syrien ohnmächtig zu Boden

Und als er auf dem Boden lag

da traten diese Menschen auf ihn ein

Die Tritte gegen Bauch und Kopf

seien schmerzhaft gewesen

meinte er später

So schmerzhaft wie die Platzwunde

die man im Krankenhaus nähte mit fünf Stichen

Schmerzhaft wie die Hämatome

und doch bei weitem weniger schmerzhaft

als die Ignoranz der Umstehenden

Denn viele hätten danebengestanden

so heißt es

Viele hätten zugesehen und geglotzt

Aber keiner habe geholfen

Stumm untätig gelähmt

Am Ende der Sprache

wo die Gewalt beginnt

Was geschieht hier

in Dresden

in Sachsen?

Darüber ist man sich nicht einig

Es gibt mehr Fragen als Antworten

Und es gibt Streit

Nicht nur politischen auch wissenschaftlichen Streit

Wer diese Menschen seien

was sie antreibe

woher die Kälte und der Hass stamme und die Gewalt

ob sie verschwinden werde

und wie sie verschwinden könnte

warum und überhaupt

ausgerechnet in Dresden in Sachsen

Mit Recht könnte man fragen

Was erlaubt sich dieser Schriftsteller?

Kommt aus seinem Land hinter den sieben Bergen

Hat nicht erlebt was wir hier erleben mussten

und hält uns eine Standpauke

Wenn wir eine Predigt

hätten hören wollen Sonntagmorgen

wären wir in die Kirche gegangen

in die Kirche und nicht ins Theater

Man möchte diese Bilder vergessen

die Bilder aus Clausnitz vor Jahresfrist

Die Angst in den Gesichtern der Eingekesselten

der Bus

die überforderte Polizei

das Grölen

die Häme

die Abscheu

den Hass

möchte man alles vergessen

Doch es gelingt nicht

auch nicht nach einem Jahr

Und ich kann auch nicht vergessen

die Bilder der Brände

In Bautzen zum Beispiel

wo man den Husarenhof anzündete

unter Beifallschören und Applaus

Den Husarenhof

der eine Freistatt

eine Zuflucht hätte sein sollen

für Menschen die alles verloren

Nein

keine Standpauke an diesem schönen Sonntagmorgen

keine Standpauke in diesem schönen Theater

kein Zeigefinger keine saure Moral

Es sind dies nur die Gefühle

die Gefühle eines Bürgers

Und zwar eines Bürgers von Sachsen

Denn das bin ich

Es wird Sie erstaunen

Aber ich bin tatsächlich von hier

Ein Mensch aus Sachsen

Das bin ich

2

Aufgewachsen bin ich in den Schweizer Bergen

Im Berner Oberland

Mein Idiom

Sie werden es gehört haben

mein Idiom ist nicht sächsisch

Mein Idiom ist eine besondere Form

des Höchstalemannischen

Und manche im Bernbiet verstehen das Höchst

nicht geografisch

sie verstehen es evolutionär

Chauvinisten gibt es überall

und das Berndeutsch kann nichts dafür

Es ist keine schlechte Sprache

obwohl sie nur zwei Zeiten kennt

die Gegenwart und die zusammengesetzte Vergangenheit

Was die Tempi betrifft also etwas ärmlich

Dafür sind die Konjunktivformen vielfältig

Und das habe ich immer geschätzt

Es gibt heißt auf Berndeutsch

Es git

Das ist der Indikativ und beschreibt die Wirklichkeit

Im Konjunktiv aber

Es gebe

der die Möglichkeiten anzeigt

im Konjunktiv beginnt das Berndeutsch zu blühen

Es gäbe

kann ich ausdrücken auf mindestens drei Arten

Es gäbti

oder

Es gubti

oder

Es giebti

Es ist schon richtig

Berndeutsch und Sächsisch

sind sehr verschieden

und doch gibt es eine Verwandtschaft

Über mein Idiom

wann immer ich das Bernbiet verlasse

machen sich die Leute lustig

Und den Sachsen außerhalb Sachsens

so habe ich gehört

gehe es da ähnlich

Darüber gäbe es viel zu sagen

Oder es gubti gäbti giebti viel zu sagen

Über die Lächerlichkeit des eigenen Idioms

Und über die Fremdheit seiner eigenen Sprache

Über den Reichtum der Dialekte

über den Reichtum der deutschen Sprache

über die Heimat in der Sprache undsoweiter

Und damit könnte man sich vergnüglich

einen Sonntagmorgen vertreiben

Aber all dies ist es nicht

was mich zu einem Bürger Sachsens macht

Was mich mit Sachsen verbindet

sind keine linguistischen Spitzfindigkeiten

Ich bin hier verwurzelt auf ganz physiologische Weise

Zerebral und sentimental

Seit meinem zwölften Lebensjahr

bin ich ein Bewohner jenes Landstriches

dieses Sumpf- und Grenzlandes

Weit im Osten

Mitten in Europa

Die Lausitz