Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

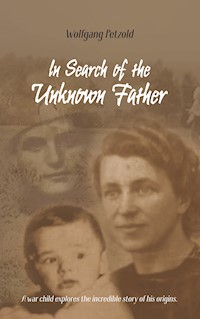

Erst im Alter von 68 Jahren erfuhr Wolfgang Petzold, dass sein leiblicher Vater ein serbischer Kriegsgefangener war. Diese Tatsache erklärt auch seine zeitweiligen Alkoholprobleme, mit denen er sich offensiv auseinandersetzte. Er rechnet schonungslos mit seinen eigenen Fehlern ab und lässt uns in beeindruckender Weise an seiner Reise in die Vergangenheit teilhaben. Wenn man so will, hat er drei gesellschaftliche Epochen erlebt. Eine besonders emotionale Rolle spielt auch die Hündin Cloé von Kunduz, die er bei einem Afghanistaneinsatz gerettet hatte und mit nach Deutschland brachte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 334

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Meinen Söhnen Robert und Sascha sowie deren Nachkommen und den Menschen, die auf der Suche nach ihren Wurzeln nicht aufgeben, gewidmet.

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Kapitel: Kindheit 1944 - 1959

Kapitel: Jugend, Abitur 1959 - 1963

Kapitel: Studium, NVA, Wende 1963 - 1990

Zeitraum 1963 - 1968

Zeitraum 1968 - 1990

(Eilenburg,

Cottbus,

Strausberg,

Marienberg,

Palastbau Berlin, Studium, Dresden, Wendeerlebnisse)

Kapitel: Nachwendezeit 1990 - 2014

(Dresden, Hannover, Dresden)

Kapitel: Unsere Tiere, Tierschutz

Kapitel: Auslandseinsätze

KFOR

Indonesien, Banda Aceh

ISAF

Kunduz

Feyzabad

Mazar-e-Sharif

Cloé zu Hause angekommen

Kapitel: Suche nach der wahren Identität

Kapitel: Nachbetrachtungen

Epilog – Gedanken meiner Frau Ilse

Quellenangaben

PROLOG

„Am Ende seines Lebens sollte jeder Mann einen Baum gepflanzt, ein Kind gezeugt und ein Haus gebaut haben.”

Sollte es dieser Satz gewesen sein, der mich dazu bewogen hat, meine Geschichte aufzuschreiben? Wohl eher nicht. Dennoch steckt in ihm so viel innere Wahrheit. Vielleicht könnte man ihn ergänzen: „.... und ein Buch schreiben”. Das ist sicher leichter gesagt als getan.

Nun ist tatsächlich der Zeitpunkt gekommen, an dem ich mich entschlossen habe, meine Gedanken und Erlebnisse zu ordnen und aufzuschreiben.

Den letzten Anstoß hat mir sicher meine Frau Ilse, mit der ich 50 Jahre verheiratet bin, und die mit mir durch „Dick und Dünn” gegangen ist, gegeben. Sie ist passionierte Ahnenforscherin, kann bis ins 6.Jahrhundert zurückblicken und hat u.a. solch bekannte Verwandte wie Adam Ries, Martin Luther, Kunigunde von Luxemburg (zur Kaiserin von Rom 1014 gekrönt) aufzuweisen. Auch Karl der Große befindet sich in ihrem Stammbaum.

Der Mensch ist bestimmt sein ganzes Leben auf der Suche nach der reinen Wahrheit. Bei mir war es vor allem die Suche nach meiner Identität, die mich angetrieben hat, meine Lebensgeschichte aufzuschreiben.

Wie geht man mit seiner Vergangenheit um; welche Bedeutung hat deine Herkunft? Jetzt, im letzten Viertel meines Lebens (und das nehme ich stark an), komme ich immer mehr zu der Überzeugung, dass jeder Mensch das Recht hat, seine Herkunft zu kennen, und wenn das bisher nicht möglich war, zu erforschen. Leider sind dem sehr enge Grenzen gesetzt, vor allem durch die bürokratischen Zwänge bei einigen staatlichen Behörden (Datenschutz). Diesen Teil meines Lebens erfährt der Leser im letzten Drittel des Buches.

Bis zum Jahre 1990 verlief mein Leben relativ normal, wie das von vielen DDR-Bürgern. Danach wurde manches anders, man musste sich neu finden. Heute weiß ich, dass dieser Prozess bei mir und meiner Frau noch lange nicht abgeschlossen ist. Aber eins haben wir uns bei all den Unwägbarkeiten und Neuem bewahrt: Wir sind Mensch geblieben; in jeder Lebenssituation. Ob es nun der Tierschutz, Naturschutz oder der Mensch neben dir war und ist, immer war es der Humanismus; und gelebte Toleranz bestimmte unser Leben.

Ich möchte mich auch mit dem vorliegenden Buch bei den vielen Menschen und Freunden bedanken, die mich in meinem bisherigen Leben begleitet haben. Ganz besonders danke ich meiner Frau, die in kritischen Phasen meines Lebens (und die gab es nicht wenige) immer zu mir gestanden hat. Sie hat mich als Mensch ein gutes Stück geprägt, denn mein Charakter war und ist nicht immer einfach.

Geholfen haben uns dabei unsere gemeinsame Sicht auf die Gesellschaft, die Umwelt und vor allem die Achtung anderer Menschen. Obwohl keiner Glaubensrichtung zugehörig, haben uns die Werte christlichen Glaubens mehr bedeutet als manchem Christen. Über 30 Jahre meines Lebens hatte ich mit dem Problem „Alkohol” zu kämpfen. Wie mir es gelungen ist, diesen Teufel zu besiegen, darüber werde ich auch offen sprechen. Diese „Droge” hatte auf mich so einen negativen Einfluss, dass meine Frau Ilse, die ich über alles liebe, oft unter meinen unüberlegten Handlungen leiden musste. Viele Wegbegleiter werden sich in manchen Passagen des Buches unverschlüsselt wiederfinden, einige müssten sich mit geändertem Namen dennoch wiedererkennen.

In meinen Ausführungen habe ich versucht, wahrheitsgemäß über alles zu berichten. Da ich das Prinzip von Kritik und Selbstkritik, hauptsächlich nach den Erfahrungen der letzten Jahre, für mich verinnerlicht habe, komme ich manchmal auch nur glimpflich davon. Möge dieses Buch Anstoß für manche Leser sein, intensiver über ihr Leben nachzudenken. Sie sollen sich auch ein Schmunzeln nicht verkneifen, wenn sie sich wiedererkennen werden. Wer das „geschliffene Wort” oder „die exakte Redewendung” sucht, wird sie vergeblich finden. Der gängige Sprachstil von gestandenen Dichtern und Schriftstellern ist mir ein wenig fremd. Stattdessen wird man vermutlich über den Slang eines Erzgebirglers oder Sachsen nicht hinwegsehen können oder wollen. Er wechselt oft von Erzählung zu direkter Rede oder vermischt damit die zeitliche Ebene. Aber das werden die Leser mir nachsehen, wenn sie die nicht alltägliche Geschichte meines bisherigen Lebens verfolgen. Ich musste bei der Aufarbeitung meiner Vergangenheit einen sehr schmerzhaften Prozess durchmachen. Es fand in den letzten Monaten ein Findungsprozess bei mir statt, der vieles in meinem Leben neu aufrollte. Ich könnte mich im Nachhinein für viele meiner Entgleisungen auf den „Mond schießen”. Dennoch bin ich froh, dass ich mit diesem Buch einen Abschluss finde, der mich in vielem glücklich und versöhnlich stimmt.

Ich wollte keine Biografie schreiben, fand es aber unerlässlich, dass ich alle Geschehnisse in einen historischen und zeitlichen Zusammenhang bringen musste.

Für mein bisher gelebtes Leben habe ich dieses Fazit gezogen:

„Du hast trotz allem bisher ein wunderbares Leben gelebt, bist immer wieder auf den Boden der Realität zurückgekehrt und warst und bleibst ein Mensch mit vielen Ecken und Kanten, aber bist letztlich mit Hilfe deiner Familie als gestandener älterer Mensch sehr vernünftig geworden!”

Ich jedenfalls bin mit mir im Reinen!

Welche Rolle meine Gene und nicht verarbeitete Geschehnisse aus der Vergangenheit in meinem Entwicklungsprozess spielten, kann man nur erahnen und erfahren, wenn man das letzte Kapitel des Buches liest.

1. Kapitel

Kindheit

1944 bis 1959

Kühnhaide/Zwönitz 1944 bis 1953

Ein stilles verträumtes Dorf im Erzgebirge von mehr als 2000 Seelen bekommt mitten im Krieg einen kleinen Erdenbürger dazu. Eine Arbeiterfamilie freut sich auf die Ankunft ihres Nachwuchses. Vater Rudolf, Jahrgang 1905 und Mutter Frida, 1908, sehnen schon lange den Zeitpunkt der Geburt herbei.

Meine um 14 Jahre ältere Schwester Inge wird Jahrzehnte nach diesem Ereignis sagen, dass sie keine Ahnung von der Schwangerschaft hatte und nach einem längeren Aufenthalt bei Verwandten plötzlich ein Kind zu Hause vorfand. Erst nach 67 Jahren habe ich versucht, diese Zusammenhänge aufzuklären.

Am Sonntag, den 23.Juli 1944, 08.45 Uhr, so stand es in den Annalen des Kirchenbuchs von Zwönitz, wurde der Junge Egon Wolfgang Petzold in Kühnhaide geboren. Meine Eltern bewohnten damals die 1.Etage des Zweifamilienhauses der Familie Seelig in Kühnhaide.

In eben diesem Haus Nr. 55 in der Lößnitzer Straße kam ich zur Welt.

Nach Aussagen von Zeitzeugen soll es wohl keine größeren Komplikationen gegeben haben. Die Hebamme, die mich ans Licht beförderte, hatte auch keine Sorgen mit dem jungen Bengel.

Er war gesund und munter; eben etwas mager - so der Kommentar der jetzt noch lebenden Bekannten und Verwandten.

Meine noch agile Tante Else hörte ich später und auch jetzt noch erzählen, dass sich Rudi, mein Vater, wegen der bevorstehenden Geburt ernsthafte Gedanken gemacht hat. Er wirkte Wochen vorher immer sehr besorgt und zerstreut. Heute stellt sich mir immer öfter die Frage, weshalb man sich inmitten eines mörderischen Krieges, der auch vor diesem kleinen Ort nicht Halt machte, noch mit fast 40 bzw. 37 Jahren ein Kind anschaffen muss? Des Rätsels Lösung werden wir wohl erst im letzten Kapitel finden, obwohl man jetzt schon ahnen kann, dass da andere Umstände eine Rolle gespielt haben könnten.

Zuerst sah ich ganz genauso aus wie jedes andere Neugeborene.

Später dann nach Wochen kamen meinen Eltern vielleicht doch Zweifel. Ist es genetisch möglich, wenn Mutter, Vater und Schwester allesamt wasserblaue Augen haben, der Neugeborene aber braune?

Außerdem kamen im Laufe der Jahre immer mehr Unterschiede zutage.

Mir sind die Worte einer Frau, die im selben Haus gewohnt hat, in guter Erinnerung. Rudi und Frida hätten immer ein sehr harmonisches Eheleben geführt. Nach meiner Geburt soll es aber verstärkt zu Streitigkeiten und Zerwürfnissen gekommen sein. Jetzt weiß ich warum.

Es ist gewiss nicht leicht, nach 70 Jahren seine Kindheitserinnerungen wieder auszugraben.

Mit meinen Recherchen im letzten Jahr kommt aber wieder so viel ans Tageslicht; der Schleier der Vergangenheit lichtet sich allmählich. Es ist wie eine Offenbarung.

Vieles kommt mir so vor als wäre es erst gestern gewesen. Das Gehirn ist doch ein Wunderwerk der Natur.

Mutter Frida

Geburtshaus

Mutter Frida, Schwester Inge, Vater Rudolf

Erzählungen meiner Eltern über die Zeit des Krieges sind mir aber im Laufe der Jahre nicht abhandengekommen. Obwohl ich damals noch recht klein war, muss es doch auch Erlebnisse gegeben haben, die mir sicherlich im Unterbewusstsein heute noch präsent sind.

Zum Beispiel erzählten meine Eltern noch viele Jahre danach, dass mein Vater und ich im zeitigen Frühjahr 1945, als wir auf dem Hof meines Geburtshauses in Kühnhaide/Zwönitz spielten, von amerikanischen Tieffliegern angegriffen und mehrfach beschossen wurden. Nach der zweiten Angriffswelle konnte er sich mit mir dann ins Haus retten. Kurz vorher hatte er sich mit seinem Körper schützend auf mich gelegt. Wenn ich mir diese Situation heute vergegenwärtige, kommen mir immer viele Gedanken an diesen sinnlosen Krieg auf.

Hochsitz

Mit Schwester Inge

Mit Helga und Peter

Im vergangenen Jahr hat es mich immer wieder von Dresden, wo ich jetzt lebe und wohne, wie von Geisterhand nach Kühnhaide gezogen.

Bei Tante Else (1924 geboren) und Bewohnern meines Geburtshauses bin ich auf einen wahren Schatz an Fotos, Dokumenten, Erinnerungen und Zeugenaussagen über die damalige Zeit gestoßen.

Selbst Bürgermeister, Rathaus, Standesamt, Kirchenamt, Museen und Lokalzeitungen habe ich in meine Suche nach der Wahrheit mit einbezogen.

Inzwischen verfüge ich über einen beachtlichen Fundus über die damalige Zeit. Ich muss zugeben, dass im Laufe der Jahre fast alle Erinnerungen aus meinem Gedächtnis verschwunden waren. Aber nach und nach lichten sich diese frühen Ereignisse, so dass ich fast lückenlos über meine Kindheit berichten kann.

Klein – Wolfgang

Spielgefährten

Aus mir „dürrem Männlein” ist wohl schon bald ein ansehnlicher „Wonneproppen” geworden, trotz der schlechten Zeit des Krieges und der ersten Nachkriegsjahre. Die etwas älteren Spielgefährten Gisela und Anneliese sind mit mir viel umhergetobt, haben mich im Kinderwagen oder im hölzernen Handwagen unter Geschrei über Felder und Wiesen gezogen.

Dank der großen Fürsorge meiner Eltern konnte ich mich körperlich und geistig hervorragend entwickeln.

Mein Vater Rudi, von Beruf Zimmermann, war ein begnadeter Handwerker und in seiner Jugend ein exzellenter Turner. Er konnte nicht verstehen, dass Turnen für mich ein Grauen war. Da fielen schon Ausdrücke wie „du nasser Sack” oder „Versager”. Das passte eigentlich nicht zu ihm. In anderen Disziplinen erzielte ich bessere Ergebnisse.

Die Teilnahme an der Arbeiterolympiade in Frankfurt/Main Ende der 20er Jahre bildeten einen der Höhepunkte in Vaters Sportlerlaufbahn (Amateur). Auf Fotos mit Turnerpyramiden war er immer obenauf zu sehen, eben auch ein Vorbild für andere; wohl auch ein charakterlich wunderbarer Mensch und Familienvater. Er war sehr gutmütig zu seiner Frau, hilfsbereit und kollegial zu anderen.

Viele dieser Eigenschaften haben noch lebende Zeitzeugen bekräftigt.

Erst aus heutiger Sicht bekommt sein Leben auch Ecken und Kanten.

Er stammt aus einem einfachen Elternhaus. Vater Paul (1868 bis 1950) und Mutter Martha (1876 bis 1966) hatten einen Holzhandel in Markersbach, später dann in Neudorf Krs. Annaberg in der Nähe vom Fichtelberg im Erzgebirge. Sie zogen mit ihrem Vollblutpferd und einem großen Leiterwagen von Dorf zu Dorf und auch in die Kreisstadt, um ihr Holz zu verkaufen.

Vater hat auf dem Weg zu seinem Beruf Zimmermann das ganze obere Erzgebirge durchwandert. Er war Wanderbursche und Tippelbruder zugleich. In vielen Ortschaften hat er halt gemacht und bei vielen Meistern der Holzzunft sein Handwerk erlernt.

Er war der älteste der vier Geschwister (Rudi 1905, Kurt 1907, Georg 1910 und Wella 1914). Zur Familie gehörte noch sein Stiefbruder Max (1897-1956) aus erster Ehe. Mit diesem verbanden ihn in Neudorf enge Bruderkontakte. Max als Maurer und Rudi als Zimmermann haben manches Bauwerk im Ort und in den Nachbardörfern Cranzahl, Sehma, Bärenstein aus der Taufe gehoben. Ich kann mich noch gut an diverse „Bauheben” erinnern; der Höhepunkt des Baugeschehens, wenn die Dachsparren errichtet waren und der obligatorische Kranz darauf prangte.

Es wurde Alkohol getrunken, den Umständen entsprechend gut gegessen und auch gesungen.

Max, noch nicht einmal 60 Jahre alt, starb unter fürchterlichen Schmerzen an Magenkrebs. Mir ist das noch sehr bewusst in die Erinnerung zurückgekehrt, weil ich oft mit meinen Eltern als 14/15-Jähriger in seinen letzten Lebenstagen bei ihm zu Hause war. Max´ Familie wohnte nur wenige hundert Meter von unserem Haus entfernt, am sog. „Anger“.

Sein Leiden und seine letzten Stunden habe ich intensiv miterlebt. Ein Kind vergisst solche Erlebnisse nie. Manchmal sind nur die Erinnerungen „verschütt“ gegangen”.

Vater war, obwohl er nur die übliche Schulbildung absolvierte, ein kluger, rationeller und logisch denkender Mann.

Seinerzeit wurden die Treppen meist nur aus Holz gefertigt. Kaum einer beherrschte die Fähigkeit und Fertigkeit, eine Wendeltreppe in Häusern zu bauen. Rudi hatte sich das selbst angeeignet, indem er aus sehr alten Büchern die sogenannten Aufmaße übertragen hat.

Holzhandel Martha und Paul Petzold in Neudorf

Für mich war das jedes Mal ein Rätsel und eine Wissenschaft für sich. Obwohl er vieles auch „frei Schnauze” fertigte, waren seine Werke am Ende voller Präzision und Ästhetik.

Auch noch als Invalide hat er seine handwerkliche Begabung unter Beweis gestellt. Viele seiner Bauwerke haben die Jahrtausendwende überdauert. In Neudorf und Umgebung existieren bestimmt noch etliche davon.

Leider hatte er um 1936 einen Betriebsunfall im Sägewerk Zwönitz.

Dabei wurde ihm die Hüfte beim Baumfällen zertrümmert, und er hatte bis zu seinem Tod sehr darunter zu leiden.

Vielleicht war das aber auch sein Glück, denn er musste nicht in den Krieg. Dafür wurde aber seine geliebte 500 er DKW mit Seitenwagen 1938 mit in das Sudetenland eingezogen. Das hat er nie so richtig überwinden können, denn er liebte sie abgöttisch. Sie war immer sein Vorzeigeobjekt und ständig blitzeblank.

Auf vielen Reisen durch Deutschland, vor allem nach Bayern, hat sie sich als Familiengefährt wunderbar bewährt. Mit der Familie von Paul (1909 bis 1986), dem Bruder meiner Mutter, unternahmen sie als junge Leute erlebnisreiche Touren. Paul fuhr eine 200 er DKW; auch ein Schmuckstück. Eine Episode am Rande, die mein Vater mir einmal anvertraute: In den Bayrischen Alpen mussten sie wegen einer Panne im Wald übernachten. Es regnete und Paul, der Kettenraucher war, hatte nichts mehr „zu paffen”, wie sich Vater ausdrückte. Rudi behauptete, dass die Situation eskalierte und es zu kleinen Wortgefechten kam. Paul hatte seine Nerven nicht mehr im Zaum und fing an zu heulen. Herrlich!!!

Vater war ein passionierter Fotograf; alle Fotos hat er selbst entwickelt. Leider sind im Laufe der Jahre viele abhanden gekommen.

Über meine Mutter, die im Wesentlichen meine Erziehung übernahm, weiß ich nicht allzu viel zu berichten. Sie war die älteste Tochter (1908 bis 1990) der Familie Reinhard (1887 bis 1969) und Martha Keller (1888 bis 1965) aus Kühnhaide. Insgesamt wurden in den 20 Jahren von 1908 bis 1928 (Martha war schon 40!) 14 Kinder geboren. Zwei wurden tot geboren (Ernst 1911 und Ernst 1914), zwei starben nach einem Jahr (Martin Willi 1915/16 und Martin Ernst 1916/17). Herbert (1913 bis 1944) ist im Krieg auf der Halbinsel Scomri (Italien) nach einem Beschuss durch englische Schiffsartillerie gefallen.

Frida (1908 bis 1990), Paul (1909 bis 1986), Helene (1910 bis 1988), Dora ( 1920 bis 2001), Anni (1922), Hilde (1923), Else (1924), Gerda (1926-1944) und Hanna (1928 bis 2011) waren familiär eng verbunden. Wenn einer in Not war, dem wurde durch die Familie geholfen.

Vater Reinhard, ein Gemütsmensch, war ein kleiner Beamter bei der damaligen Deutschen Reichsbahn. Die Familie hatte ein kleines bescheidenes Häuschen (Fachwerkbau) in Kühnhaide mit einem herrlichen Gärtchen dahinter. Tante Else wohnt noch immer dort.

Ich kann mich noch sehr gut an die Familienfeiern, wo immer gut und gern 20 bis 25 Personen anwesend waren, erinnern. Obwohl derart beengt, waren solche Zusammenkünfte immer Höhepunkte im Leben der Kellers.

Es wurde gesungen, ein wenig „geschnäpselt”, und Else spielte Klavier.

Es war eine einzige Harmonie in dieser großen Familie.

Auch ein Stückchen Land entlang der Eisenbahnlinie Stollberg – Aue hatte die Familie zur Nutzung erhalten; nur ein kleiner Streifen am Bahndamm, aber Ziegen konnten dort weiden. Das waren die Anfänge der heutigen Eisenbahnlandwirtschaft (ab etwa 1910) in Deutschland.

Damit wurde den nicht begüterten Angestellten und Beamten der Bahn die Möglichkeit geboten, ihre Familien zu ernähren und gleichzeitig wurde das als „Havariegelände” der Bahn bezeichnete Land genutzt.

Einen Beruf konnte meine Mutter nicht erlernen. Dazu fehlte einfach das Geld. Sie hat dann aber als angelernte Stepperin in der Schuhfabrik Trommler in Zwönitz gearbeitet. Nähen auf der Nähmaschine hatte Mutter Martha allen Mädels bis zur Perfektion beigebracht. Else erlernte dann auch das Schneiderhandwerk und hat es zu einer anerkannten Fachkraft (Textilingenieurin) bei den Textilwerken Lößnitz gebracht. Die Kinder bzw. jungen Mädchen der Kellers waren immer wie aus einem Ei gepellt angezogen. Keiner hat ihnen ihre Armut angemerkt.

Auf alten Fotos ist diese attraktive „Truppe” noch zu bewundern.

Frida hat um 1926 Rudi kennengelernt, sie haben 1928 geheiratet und 1929 kam meine Schwester Inge zur Welt. Trotz zeitweiliger Arbeitslosigkeit in den 20 er Jahren hatten sie sich einen bescheidenen Wohlstand erarbeitet, der ihnen erlaubte, mit dem Motorrad oder Fahrrädern Urlaub zu machen. Während des Krieges arbeitete Vater Rudi als Zimmermann, meist in der Kistenfabrik Kühnhaide, die Holzteile für die Rüstungsproduktion herstellte. Dort hatte Vater auch Kontakt mit Kriegsgefangenen (sowjetische, französische, serbische). Die meisten der Gefangenen (in der Regel Serben) arbeiteten auf den umliegenden Bauerngütern.

Meine Eltern hatten ebenso wie die meisten Menschen damals unter der Lebensmittelknappheit zu leiden. Da sie aber in der Nähe dieser Höfe (Bauer Hennig) wohnten, konnten sie ab und zu dort aushelfen und erhielten manches Ei oder Mehl als Entschädigung dafür. Gegen Ende des Krieges und kurz danach bewirtschafteten meine Eltern einen kleinen Garten auf dem Flurstück nach Grünhain.

Um die Stadt Zwönitz und die Gemeinde Kühnhaide hat dieser sinnlose Krieg auch keinen Bogen gemacht. Im Februar 1945 griffen anglo-amerikanische Bomber die Stadt und das Dorf an. Mein Vater erzählte später immer wieder eindrucksvoll davon, wie er mit mir auf dem Arm von Tieffliegern angegriffen worden war. Die Einschläge waren noch später an den Hauswänden und dem Hofpflaster zu sehen.

Die Kellers

Paul Kellers Hochzeit mit Käthe

Wir hatten den Krieg überstanden. Wie es weitergehen sollte, konnten sie sich nicht so richtig vorstellen. Es musste aber wieder aufgebaut werden, und da wurde jede hilfreiche Hand gebraucht. Sie wollten mithelfen, das kaputte Deutschland wieder aufzubauen.

Mein Vater übernahm dann auch kurzfristig kommissarisch das Bürgermeisteramt von Kühnhaide.

Die Kriegserlebnisse haben ihn geprägt, und wahrscheinlich wurde er deswegen eine Art Pazifist, obwohl er eigentlich aus der Arbeiterbewegung stammte und eine kommunistische Gesinnung (ohne Parteizugehörigkeit) hatte. Seine politischen Ansichten waren später noch ziemlich eigensinnig und auch in der Nachkriegszeit nicht zu verwirklichen. Er wollte immer, dass es seiner Familie und anderen Menschen wieder besser gehen sollte.

Mit meiner Schwester Inge (1929 geboren) hatte ich im Laufe der Jahre relativ wenig Kontakt. Wir wussten zwar, wie es ihr und ihrer Familie erging und besuchten uns ab und zu, aber mehr auch nicht.

Jedenfalls hatte ich zu ihr ein sehr eigenwilliges Verhältnis. Mir gegenüber verhielt sie sich sehr reserviert, nicht wie eine Schwester.

Sie hat nach dem Krieg die Kindergärtnerinnenschule in Hartenstein absolviert und dann auch diesen Beruf kurzfristig ausgeübt. Später heiratete sie ihren Hans aus Bautzen, bekam drei Kinder und wohnte im Neubaugebiet in Aue.

Ihr Mann Hans war Obersteiger in Schlema und verdiente im Vergleich zu anderen Menschen sehr viel. Das hat ihn aber auch aus dem Gleis geworfen. Der ständige Alkohol („akzisefreier Schachtschnaps” in großer Menge) tat sein Übriges. So musste es dazu kommen, dass er zu Zahltagen in den Kneipen alle „Freihielt” und Inge kaum noch etwas zum Leben hatte. Deshalb musste sie dann auch wieder arbeiten, nur um die Familie über Wasser zu halten. „Der Krug geht so lange zu Wasser, bis er bricht”, das traf auch bei Hans zu. Sein übermäßiger Alkoholkonsum blieb auch bei der Wismut nicht lange verborgen, und ihm wurde gekündigt.

Er bekam auch gleich wieder Arbeit in der Besteckfabrik Aue. Mit seinem ersten (weitaus geringerem) Lohn steuerte er sofort die nächste Kneipe an, „versoff” alles, kehrte ohne einen Pfennig nach Hause zurück. Als am nächsten Morgen die Kinder und seine Frau aus dem Haus waren, drehte er den Gashahn auf. Was war er doch früher für ein fröhlicher, junger Mensch gewesen!!!

Die Kinder wurden erwachsen, alle haben geheiratet, sind in eine andere Stadt gezogen.

Vor ca. 16 Jahren nahm die ältere Tochter ihre Mutter bei sich in Thüringen auf. Sie bekam im eigenen Haus eine kleine Wohnung. Viele Jahre war sie ans Bett gefesselt, Alzheimer. Bei meinem letzten Besuch hat sie mich nicht mehr wiedererkannt. Ich bin aber mit mir innerlich im Reinen und sehr froh, dass ich sie noch einmal besucht habe. Sie ist kurz danach 83-jährig verstorben. Meine Nichte hat in den zurückliegenden Jahren ein hartes Leben geführt. Sie schilderte mir überzeugend, dass ein Mensch, wenn er nicht mehr Herr über sich selbst ist, im Pflegeheim viel besser aufgehoben ist. Ich konnte ihr nur beipflichten.

Zurück zu meinen Eltern und meiner Entwicklung. Sie haben alles Machbare für mich getan, um mir eine sorgenfreie Kindheit zu ermöglichen. Ob es nun eine Holzeisenbahn, ein Holzroller, Schneeschuhe oder Rennwolf (stammt aus Norwegen und ist ein großer Schlitten mit Kufen zum Draufstellen und Gestänge zum Festhalten) war, all das und vieles andere hat Rudi selbst in hoher Qualität gefertigt.

Auf Grund einer schweren Krankheit konnte ich anstatt im September 1950 erst 20 Wochen später, also ab Januar 1951 eingeschult werden.

Das war vorerst nur ein Experiment. Durch meinen Freund Uli, den ich erst nach über 60 Jahren wiedergetroffen habe (allerdings nur per Telefon), konnte ich per Nachhilfe Anschluss finden und wurde später auch ein guter Schüler.

Uli wohnte nur einige hundert Meter von uns entfernt. Seine Eltern bewohnten mit Oma und 3 Kindern, also zu sechst, eine bescheidene Wohnung. Sie kamen aus Schlesien. Für mich waren sie die wunderbarsten Menschen. Bescheiden, fleißig, optimistisch. Immer mit dem Blick voraus; denn auch sie hatten den Krieg überlebt. Mit Uli war ich jeden Tag zusammen. Es war die schönste Zeit meiner Kindheit. Irgendeinen Unsinn hatten wir immer im Kopf. Mit sauberer Kleidung sind wir kaum nach Hause gekommen. Vielleicht fehlt das unseren heutigen Kindern ein wenig. Im Wald Höhlen bauen, mit selbstgefertigten Katapults schießen, andere Leute ärgern, die nicht so gut zu uns waren. Negativer Höhepunkt war allerdings ein „Diebstahl” in einer nahegelegenen Gartenlaube, wo uns der Besitzer in flagranti ertappte. Angestiftet hatte das allerdings ein größerer Junge aus der Nachbarschaft. Uli hätte das bestimmt vereitelt, wenn er dabei gewesen wäre. Die Abfuhr zu Hause fiel dementsprechend aus.

Ich hatte mich gar nicht nach Hause getraut. Erst Stunden später bin ich heulend, wie ein kleines Elend, zu meiner Mutter gegangen.

Ich bin nie geschlagen worden, aber vor der Standpauke und den Folgen hatte ich mächtig Dampf. Es kam aber ganz anders: meine Mutter nahm mich in den Arm, legte meinen Kopf auf ihren Schoß und redete begütigend auf mich ein, mit viel pädagogischem Geschick. Das war für mich eine „Schule des Lebens”. Sie redete von Vertrauen zu den Eltern. Das ist in mir fest verwurzelt geblieben. Auch mit unseren Kindern sind wir so verfahren. Das hat sich in der Erziehung ausgezahlt.

Einmal hätte ich wirklich fast eine „Watschn” von meiner Mutter gefangen.

Das wäre aber auch mehr als berechtigt gewesen. An einem Sonntag (wir waren keine Kirchgänger) musste ich gute Sachen anziehen.

Wir wollten spazieren gehen; irgendwo in der Stadt war Jahrmarkt oder zumindest ein größeres Ereignis. Da noch eine Menge Zeit zum Abmarsch war, beschäftigte ich mich in der Zwischenzeit mit der Technik, die auf dem Hof abgestellt war. Ein Jauchefass auf einem Leiterwagen ist ja sonst nichts Außergewöhnliches. Aber dass der Abflussverschluss sich nicht öffnen ließ, hat mich schon beschäftigt.

Letztendlich musste ich meine ganze kindliche Kraft dafür aufwenden, um die verflixte Technik zu überwinden. Ich hatte es geschafft: Die Kleidung war futsch, der Sonntag versaut, das Fass leer und die ganze Brühe auf dem Hof ausgelaufen. Es stank zum Himmel; auch die Atmosphäre in der Familie. Ich glaube, solche Erlebnisse sind für das ganze Leben prägend.

Weihnachten war für uns Kinder immer ein großes Erlebnis. Da wurde in der kleinen provisorischen Werkstatt gewerkelt (Werkbank und Werkzeug hat sich Rudi meist selbst gefertigt) und aus wenig viel gemacht.

Beim Fotografen

Vaters Stolz – seine DKW

Früher habe ich nie verstanden, weshalb meine Eltern immer alles aufgehoben haben; nichts wurde weggeworfen oder vernichtet (Holzabfälle, Steine, Abbruchziegel), schon gar keine Lebensmittel.

Ich kann mich erinnern, dass wir einmal bei meiner Schwester zu Besuch waren. Die vom Mittagessen übriggebliebenen Kartoffeln nahmen wir mit nach Hause (schon in den 50 er Jahren).

Sogar die Schalen der Hühnereier hob man auf, sie wurden zermahlen und wieder verfüttert (wg. Kalk; oft legten die Hühner ihre Eier ohne oder mit viel zu dünner Schale).

Eigentlich hatten wir immer ein paar Hühner oder Ziegen (bis 1953).

Wir haben auch nie richtig hungern müssen.

Von 1947 bis 1950 war ich aber trotzdem sehr krank. Ich hatte Halsdrüsen-TBC. Da es 1947 noch wenig intakte Verkehrsverbindungen gab, hat mich meine Mutter mit dem Handwagen ins Krankenhaus Aue gefahren. Dort wurde ich operiert; danach nahm sie den gleichen Weg mit selbigem Gefährt zurück. Das sind insgesamt ca.40 Kilometer. Welche Leistung meiner Mutter!

Heute frage ich mich, gab es keine andere Möglichkeit und warum war mein Vater nicht dabei?

Weshalb ist unsere Familie so oft umgezogen, fünfmal in etwa 10 Jahren? Weshalb waren wir nicht so sesshaft wie viele andere, auch in dieser Zeit? Erst nach dem Umzug 1953 ins Vaterhaus von Rudi nach Neudorf sollte sich das ändern. Vielleicht war es die Umgebung von Zwönitz/Kühnhaide, die meine Eltern immer wieder mit der Vergangenheit konfrontierte?

Ich glaube, ja!

Meinten sie vielleicht ihren eigenen ungelösten Problemen entrinnen zu können? Heute weiß ich oder ahne es zumindestens, dass sie ihre zwischenmenschlichen Geheimnisse mit ins Grab genommen haben. Sie haben es leider mir überlassen, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Wie schwer und konfliktreich das noch werden würde, davon hatte ich bis vor einem Jahr nicht die blasseste Ahnung.

In Kühnhaide bewohnten wir drei verschiedene Wohnungen. Ab 1950 wurde Vater Betriebsleiter des Zwönitzer Sägewerkes (VEB, ehemals Strunz, jetzt wieder Strunz). Wir bekamen auf dem Gelände des Werkes fast außerhalb der Stadt in Richtung Elterlein ein Mehrfamilienhaus, wenn man es so nennen darf, zugewiesen. Inmitten eines kleinen Waldes und in der Nähe von Schrebergärten habe ich die wohl drei schönsten Jahre meiner Kindheit verbracht. Viele Erinnerungen drängen sich mir geradezu auf.

In der obersten Etage des Hauses befand sich unsere 2-Zimmer-Wohnung (ca. 50 qm, WZ, SZ, Küche, Abstellraum, Boden und Keller). An ein Bad war damals noch nicht zu denken. Alles spielte sich in der Küche ab. Sonnabends war Badetag; in einer langen Zinkwanne bekamen zuerst ich, dann die Eltern ihr Recht auf Sauberkeit. Alles mit einer Wasserfüllung! Man kann sich solche Verhältnisse nicht mehr vorstellen. Dabei ist das noch gar nicht so lange her – es kommt mir zumindest so vor. Anfangs hatten wir im Erdgeschoss noch einen Stall für zwei Zugpferde (Schimmel, sog. Warmblüter), die ganzjährig im Wald Stämme „rückten” und dann zum Sägewerk brachten.

Später befand sich im Stall (als Garage umfunktioniert) ein Traktor „Bulldog Lanz”. Wie alt dieses Gefährt war, wusste keiner so richtig. Er muss um die Jahrhundertwende gebaut worden sein. Fahren konnte dieses Ungetüm nur ein Arbeiter aus dem Sägewerk; er stammte aus einem Dorf ca. 10 km entfernt. Dieser Traktor hatte an der Vorderfront einen sogenannten Glühkolben, der mit einer Lötlampe vorgeglüht werden musste, um nach einer geraumen Weile mit Mühe und Not doch noch anzuspringen. Dieses Gefährt wurde vorrangig zum Holztransport benutzt. Das laute Getucker war weithin zu hören; der Gestank dementsprechend.

Ein anderes Fahrzeug, ein sog. „Holzgaser”, war ein beliebtes Transportmittel nach dem Krieg; Marke „Eigenbau”. Es hatte auf der Ladefläche einen Eisenofen von etwa 1,50 Meter Höhe und 50 cm Durchmesser. Dieser wurde mit Holz beheizt, da Kohle Mangelware war. Mit den entstehenden Gasen wurde das Fahrzeug angetrieben. Jedes Mal, wenn diese monströsen Maschinen in Betrieb genommen wurden, erbebten die Wohnung und das ganze Haus.

Zu unserer Wohnung führte eine lange, steile Holztreppe. Unser Kater saß immer oben und machte sich einen Spaß daraus, Ankommenden gehörig zwischen die Beine zu fahren. Einzig auf meine Mutter hörte er.

Deshalb hatte ich später immer wieder Albträume wegen der Attacken unseres frechen Vierbeiners.

Vater ging täglich seiner Arbeit im Büro des Sägewerkes nach. Was er konkret dort machte, darüber hat er wenig erzählt. Ich nehme an, dass er mit der Bürokratie nicht so recht zurande kam und er vieles seiner nicht mehr allzu taufrischen, aber doch noch feschen Sekretärin überließ. Sein Part war mehr das Praktische; die Bearbeitung von Holz.

Meine Mutter war als Hausfrau den ganzen Tag voll beschäftigt. Sie hat den gesamten Familienbetrieb aufrechterhalten. Das Motto lautete in dieser Zeit: „Aus Nichts etwas machen!”. Und das lebte sie in vorbildlicher Art und Weise vor. Alle organisatorischen Maßnahmen, wie Behördengänge, Schulsachen organisieren und durchsehen, Einkaufen, Geldprobleme und vor allem irgendwie den täglichen Tisch decken. All das hat sie ohne Murren gemeistert. Man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass man mal nichts zu essen bekommt. Schon allein dieser Gedanke ist es wert, dass zumindest darüber nachgedacht wird.

Sich selbst schonte meine Mutter nicht; sie war ein „Arbeitstier”, morgens die Erste und abends die Letzte.

Das war auch in späteren Jahren so. Vater ging täglich seiner Arbeit nach, wurde dabei immer wortkarger, mürrischer und sehr in sich verschlossen. Wohl auch wegen seines sich verschlimmernden Hüftleidens. Er hat aber eine Operation nie ins Auge gefasst. Wir alle haben ihm angesehen, dass er starke Schmerzen hatte. Er ließ es uns aber nie direkt merken. Für mich und meine Mutter eine eigentlich unerträgliche Situation. Nach heutigen Erkenntnissen haben aber einige Geschehnisse in der Familie vielleicht noch größeren Einfluss auf sein Lebensgefühl gehabt.

In Zwönitz hatten wir immer Haus- und Nutztiere; Hühner, Enten, Kaninchen, Ziegen. Ganz besonders ist mir ein „Kampfhahn”, ein prächtiges buntes Tier, in Erinnerung. Er war schlimmer als ein Wachhund. Besonders auf mich hatte er es abgesehen und saß mir öfters im Genick. Aber auch Besucher und Arbeiter des Sägewerkes ließ er nicht in Ruhe. Kurzzeitig hatten wir auch einmal einen Hund. Ich glaube, er war uns zugelaufen. Alle waren gut zu ihm und er bedankte sich dementsprechend bei der Familie.

In den 50 er Jahren gab es noch bei der Versorgung mit Lebensmitteln sehr große Schwierigkeiten. Fleisch war kostbar. Deshalb hatten wir uns auch gewundert, dass plötzlich Hasenbraten auf den Tisch kam. Was war das für ein Festschmaus! Dieses erhebende Gefühl hielt aber nicht lange an. Hans, der Ehemann meiner Schwester, rückte mit der Sprache heraus! Er war der Übeltäter gewesen. Meine Eltern haben dann lange nicht mehr mit ihm gesprochen.

Ich erfuhr erst Jahre danach von dieser Untat. Meine Sympathien für ihn waren danach dahin.

Zwischen meinen Eltern kam es immer wieder zu Streitereien. Mir schien, dass meine Mutter auf Vaters Sekretärin eifersüchtig war.

Heute weiß ich, dass an einem Verhältnis zwischen beiden nichts dran war. Meine Mutter wurde zusehends nervenkrank. Sie kam in Behandlung und erhielt einmal eine Kur in Frauenstein im Erzgebirge.

Mit unserer 250 er DKW haben wir sie besucht, wenn es möglich war. Vater und ich haben sie danach mehr umsorgt als vorher und ihr einiges im Haushalt abgenommen. Es schien, dass es ihr besser gehen würde. Das Gegenteil trat aber ein; sie hat zweimal versucht, sich das Leben zu nehmen. Das hat sich mir besonders eingeprägt, denn immer war ich dabei, wenn mein Vater sie gesucht, gefunden und von einer Türklinke auf dem Dachboden abgeschnitten hat.

Ein Höhepunkt in meinem Kind sein war jedes Mal der Besuch meiner Oma Martha aus Neudorf. Immer um die Weihnachtszeit kam sie nach Zwönitz zu Besuch. Sie sah prächtig aus mit ihrem dunklen Lodenmantel, um den Hals den obligatorischen Fuchspelz. Ihr Mann Paul war wohl schon Ende der 40 er Jahre gestorben. Deshalb bewohnte sie das Haus in Neudorf ganz allein. Beim letzten Weihnachtsbesuch drehte sich dann auch alles nur darum: Was wird mit der Oma, die ja schon 77 Jahre alt war, und wer übernimmt das Haus?

Da ich die Schuleinführungsfeier verpasst hatte, bekam ich dennoch fast ein halbes Jahr später noch eine Zuckertüte. Es gab lediglich zu Hause eine kleine Feier im engsten Familienkreis.

In der Schule hatte ich schnell den Stoff der 1.Klasse aufgeholt, so dass ich problemlos in die 2. Klasse versetzt werden konnte. Das 2. Schuljahr 1952/53 verlief ohne nennenswerte Pannen und Höhepunkte für mich, und ich konnte ein gutes Zeugnis in Empfang nehmen.

Neudorf 1953 bis 1959

Als Kind habe ich von den Vorgängen des 17.Juni 1953 überhaupt nichts mitbekommen. Vater hat mit mir nie darüber gesprochen.

Ich habe davon erst viel später auf der EOS in Annaberg erfahren.

Wahrscheinlich hat die damalige Problematik der Erhöhung der Arbeitsnormen in solch kleinem Betrieb, wie das Sägewerk es war, keine wesentliche Rolle gespielt.

Immer öfters wurde in der Familie über einen möglichen Umzug nach Neudorf diskutiert. Für mich waren die 25 km Entfernung gefühlsmäßig wie eine Tagesreise.

Mutter war am wenigsten davon begeistert, denn Großmutter Martha war ein alter „Wildfang”, faktisch im Wald aufgewachsen. So sah sie auch aus; wie ein Waldschrat. Mit all ihren Ecken und Kanten war sie ein überaus liebenswerter Mensch. Sie konnte im hohen Alter noch alle Gedichte, die sie in der Schule gelernt hatte (und das waren weit mehr als heutzutage üblich), auswendig aufsagen. Schillers „Glocke” gehörte auf alle Fälle dazu. Oft musste sie mir aus ihrem Leben erzählen. Sie schwärmte: „Mein erster Mann war ein guter Mann!” Für den zweiten hatte sie nicht mehr so viel übrig, denn er war jähzornig und hat getrunken. Mehrfach soll er mit einem Beil nach ihr geworfen haben. Auch ihn überlebte sie.

Schließlich kamen meine Eltern zu dem Entschluss, ihre Zelte in Zwönitz abzubrechen, das „schöne” Haus zu verlassen, die liebgewonnene Arbeit von Vater aufzugeben und dort neu anzufangen.

Was war das aber für ein sozialer Abstieg? Hier Betriebsleiter in einer einigermaßen gut bezahlten Position, dort vorerst keine Arbeit und ein renovierungsbedürftiges Haus am Hals. Aber, ich glaube heute, dass sie einfach neu anfangen wollten. Die Vergangenheit hat sie nicht mehr losgelassen. Dass das ursächlich mit mir in Zusammenhang stehen würde, habe ich erst am 16.Juli 2011 erfahren. Seitdem bin ich auf der Suche nach meiner Identität.

“Waldschrat” Oma Martha

Opa Reinhard Keller

Im Sommer 1953 erlebte ich dann endlich den Umzug in die neue Umgebung. Neudorf war eine Gemeinde von etwa 3000 Einwohnern entlang des kleinen Rinnsales „Sehma” (das aber 1958 bei der großen Überschwemmung unser Haus fast mit weggespült hätte) und zieht sich von Kretscham-Rothensehma bis nach Cranzahl 5 Kilometer endlos dahin.

Oma Martha konnte ich noch viele Jahre erleben, auch als sie immer wieder meiner Mutter das Leben zur Hölle machte. Ihre Verwirrtheit nahm rapide zu. Sie ging im Nachthemd einkaufen, der Zug von Cranzahl nach Kretscham musste anhalten, weil sie auf den Gleisen mit ihrem Handwagen voller Holz einfach einmal eine Pause eingelegt hatte, sie ging mit offenem Licht auf den Dachboden, stürzte die Treppe kopfüber hinab oder stürmte einfach in das Schlafzimmer meiner Eltern, zog das Bettzeug ab und suchte die Butter, die meine Mutter dann irgendwo hinter der Kommode wiedergefunden hat.

Sie ist 1966 mit 90 Jahren friedlich eingeschlafen.

In Neudorf fand ich recht schnell einen neuen Freund, der mich die nächsten Jahre durch meine Kindheit begleitete. Andreas, ein groß gewachsener und aufgeschlossener Junge, wohnte im oberen Dorf im Haus gegenüber, jenseits des Angers und der „Sehma”. Er besuchte dieselbe Klasse wie ich. Dadurch fiel mir die Eingewöhnung in die neue Umgebung viel leichter. Meinen Freund Uli aus Zwönitz vermisste ich deshalb nicht so sehr. Sechs lange und schöne unbeschwerte Jahre verlebten wir in der Obhut unserer Eltern. Andreas hatte eine jüngere Schwester, Karla, die aber für unsere Unternehmungen noch zu klein war. Seine Eltern achteten ebenso wie meine darauf, dass aus dem „Gung” später einmal etwas werden sollte. Was, wusste noch keiner so recht. Sein Cousin Friedemann, zwei Schuljahre weiter als wir, wohnte ebenfalls in diesem kleinen, schmucken Häuschen bei seiner verwitweten Mutter.

Bei unseren Streichen und Dummheiten war er fast nie dabei. Schon damals hatte er eine andere Leidenschaft, den Sport. Leichtathletik war seine Spezialdisziplin. Meines Wissens war er mehrfacher Kinder- und Jugendkreismeister, auf Bezirksebene und höher erzielte er ebenfalls Erfolge. Nach der EOS hat er aber dann eine andere Richtung eingeschlagen und Medizin studiert. Später wurde er ein anerkannter Spezialist für „Alzheimer-Krankheiten”. Anfang der 60 er Jahre habe ich ihn aus den Augen verloren. Erst nach über 50 Jahren traf ich ihn als Chefarzt und ärztlichen Direktor einer psychiatrischen Klinik im Dresdner Norden wieder. Seitdem verbindet unsere beiden Familien eine schöne Freundschaft, zumal sich herausstellte, dass meine Frau und Friedemann direkte Nachfahren von Adam Ries (12. und 13.Generation) sind.

Er ist nun auch Pensionär, konnte aber nicht so einfach seinen Beruf und seine Berufung beenden.

Er hält viele Vorträge und Seminare. Als Vorsitzender der Alzheimer-Gesellschaft ist er mit seiner Frau Uta, ebenfalls Ärztin, ein gern gesehener Redner und referiert hauptsächlich über „Kopfkrankheiten”. Dabei fasziniert er seine Zuhörer mit einer unnachahmlichen legeren Art, diese Problematik scheinbar mühelos darzulegen.

Andreas hat mich also seit 1953 ins obere Erzgebirge eingeführt. In unmittelbarer Nähe von vielen hundert Hektar Wald waren wir fast täglich in unserer freien Zeit dort unterwegs. In der Nähe der Vierenstraße (Haltestelle der Kleinbahn und Gaststätte) hatten wir unser Einzugsgebiet. Vor allem die Jugendherberge, die mitten im Wald lag, hatte es uns angetan. Herbergsleiter war damals der „Schlaaz Max” (seinen richtigen Namen kannte keiner). Er war Leiter des Spielmannszuges von Neudorf, dem ich auch drei Jahre angehörte. Die Herberge bot viele Möglichkeiten, um mit den Kindern und Jugendlichen aus der ganzen Republik in Kontakt zu kommen. Selbst meine Frau ist später als Lehrerin mit ihren Klassen dorthin gefahren. Auch jetzt noch ist dieses „Wanderheim”, wie wir es früher nannten, sehr frequentiert und beliebt. Entlang der Vierenstraße führt inmitten des Waldes ein ca. 10 km langer Wanderweg von Neudorf bis zur Ausrücke. Von dort kommt man nach rechts über den Zechengrund nach Tellerhäuser bis hinein nach Johanngeorgenstadt. Nach links führt der Weg nach Oberwiesenthal, der mit 914 m höchstgelegensten Stadt Deutschlands und geradeaus über die „Himmelsleiter”, ein damals zerklüfteter und ausgewaschener Feldweg, zum höchsten Punkt Sachsens, auf den Fichtelberg (1.214 m).

Bis weit in den Herbst hinein konnte ich als Flachlanderzgebirger (Zwönitz 550 m und Neudorf/Sehmatal ca. 690 m) mit allen noch einigermaßen mithalten. Nach dem ersten längeren Schneefall, meist schon Mitte November, musste ich leider fast allen Neudorfer Kindern neidvoll hinterherschauen. Sie waren in diesem Wintersportparadies faktisch auf „Schiern“ geboren worden. Eberhard Riedel (Olympiateilnehmer 1960 in Squaw Valley, 1964 Innsbruck und 1968 Grenoble, mit für Mittelgebirgler hervorragenden vorderen Plätzen) und Peter Lützkendorf in der Alpine und später Jens Weißflog waren Idole für die Jugend.

Wenn meine Freunde die Hänge um den „Paulusberg” herabsausten, stand ich unten und wartete. Worauf eigentlich? Es war ein äußerst bescheidenes Gefühl. Das hat mich schon gewurmt. Einmal nahm ich meinen Mut zusammen: „Jetzt zeige ich es allen, was in mir steckt!” - Das Ergebnis war mehr als zweischneidig. Erstens brauchte ich nicht mehr für diesen Winter auf die Bretter und zweitens war der Arm glatt durchgebrochen.

Ab etwa der 6.Klasse hatte ich eine Menge dazugelernt und konnte problemlos einige minderschwere Hänge mit hinunterfahren. Ich kam in das Alter, da man schon mal den Mädels hinterherschaut. Einige darunter waren in meinen Augen „Weltklasse”; z.B. Heike Löser war so eine. Sie wurde Kreismeister und mehr. Dementsprechend war sie auch beliebt. Heike wurde später eine erfolgreiche Journalistin; im In- und Ausland und an vielen Brennpunkten der Weltpolitik mit dem Wort als Waffe Einfluss nehmend.

Neudorf im Winter (Paulusberg)

“Rennwolf” aus Norwegen Mit Fam.Sebastian in O´thal

Vater hatte Ende 1953 auch Arbeit gefunden; in der sog. „Spindelrichterei” der Spinn- und Spinnflügelfabrik Neudorf, die viel für den Export herstellte. Es war aus heutiger Sicht eine „Hundearbeit”, denn alle Spindeln, die maschinell hergestellt wurden, mussten in mühevoller Kleinarbeit mit Hand nachjustiert und poliert werden, ehe sie in den Versand kamen. Ein sehr aufwändiges und kräfteaufreibendes Verfahren. Es war eine sitzende Tätigkeit, deshalb kam Rudi wohl auch trotz seines Hüftleidens einigermaßen zurecht.