Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

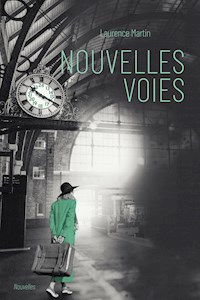

- Herausgeber: Publishroom

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

À la sortie d'un cimetière, une femme meurt dans les bras de Rose et lui confie son carnet...

« Elle me pointe un petit carnet qui gît le long du caniveau et murmure :

- Dites-leur pour moi que je les aime.

Je demande :

- À qui ?

Elle convulse.

Je pleure.

- À qui ?

Elle est partie.

La femme qui sortait du cimetière est venue mourir dans mes bras... Je souffle « Je le leur dirai » comme une promesse indestructible.

Rose ne sait pas que cette promesse va bouleverser son existence.

Au fil des pages de ce carnet, elle remettra en question sa solitude. Elle ira chercher ses réponses, contestera les lois familiales qui érigent le silence sur sa mère disparue il y a vingt ans. Elle apprendra combien la vie peut être belle et l’amour un nouveau départ. Mais, quand l’adversité s’entête, la peur reprend parfois ses droits et la mort ses prérogatives.

Rose trouvera-t-elle sa vérité ? Osera-t-elle enfin le bonheur ? »

Découvrez une intrigue familiale émouvante, dans laquelle une femme prend un nouveau départ et cherche des réponses.

EXTRAIT

Je m’appelle Rose, tout comme la fleur.

Une longue tige acérée d’épines, voilà ce qu’on peut dire de moi.

Un mètre quatre-vingts courbé, le regard fuyant vers le sol, occupée à ne pas tomber sur un visage croisant le mien.

Dans ma famille, j’ai grandi seule, appris sagement à disparaître, à me faire petite, invisible, appris dans le regard de Georges qu’il ne fallait pas faire de vagues, qu’il fallait me faire oublier.

J’avais dû faire une grosse bêtise, puisqu’il ne me souriait jamais, me parlait peu ou m’ignorait ; comme une sorte de punition sans qu’elle ne soit jamais levée.

Longues années ternes et perdues à tenter d’être à la hauteur d’un regard ou d’une attention, à espérer qu’il pousse ma porte, vienne demander comment j’allais et pardonne, enfin, cette erreur dont personne ne m’avait parlé.

Une chose secrète et innomée, une chose vieille de plus de vingt ans, dont l’intuition me faisait craindre d’en être en partie responsable.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

L'eau de Rose de Laurence Martin est un roman déchirant, un sublime hymne à l'amour ! -

Soukiang, Babelio

Une lecture que je n'avais pas envie de finir tant elle fait du bien. Ce livre, j'ai envie de l'offrir à tout le monde, il donne le sourire et réchauffe le cœur… Il s'agit d'un bijou, à consommer sans modération ! -

Wolkaiw, Babelio

À PROPOS DE L'AUTEUR

Laurence Martin est née en 1969 à Paris. Rédactrice et journaliste dans divers magazines, l’écriture est son évidence. Elle nous offre ici un roman à la fois émouvant et fort sur la réparation de soi. Son livre est celui d’une révolte, d’un cri d’amour, d’une mutation. L’auteure y tient une aussi jolie promesse à son lecteur qu’à son personnage principal.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 203

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Laurence Martin

L’eau de Rose

Je savais que la vie n’est pas un chemin facile…

Mais je savais aussi que le bonheur existe, qu’on peut le créer,

et que l’espoir n’est pas seulement une illusion.

–Martin Gray

À ma fille.

1

Je m’appelle Rose, tout comme la fleur.

Une longue tige acérée d’épines, voilà ce qu’on peut dire de moi.

Un mètre quatre-vingts courbé, le regard fuyant vers le sol, occupée à ne pas tomber sur un visage croisant le mien.

Dans ma famille, j’ai grandi seule, appris sagement à disparaître, à me faire petite, invisible, appris dans le regard de Georges qu’il ne fallait pas faire de vagues, qu’il fallait me faire oublier.

J’avais dû faire une grosse bêtise, puisqu’il ne me souriait jamais, me parlait peu ou m’ignorait ; comme une sorte de punition sans qu’elle ne soit jamais levée.

Longues années ternes et perdues à tenter d’être à la hauteur d’un regard ou d’une attention, à espérer qu’il pousse ma porte, vienne demander comment j’allais et pardonne, enfin, cette erreur dont personne ne m’avait parlé.

Une chose secrète et innomée, une chose vieille de plus de vingt ans, dont l’intuition me faisait craindre d’en être en partie responsable.

Les mornes années de l’enfance puis d’adolescence solitaire m’ont bâtie sans confiance en moi, ni aucune estime de moi-même.

Georges avait été un médecin affectionné de ses patients, au diagnostic toujours très fiable, dont l’acharnement au métier présageait du leurre patenté, que le travail peut tout soigner, et le sien pouvait y prétendre.

Un homme à la pochette unie, aux costumes gris, aux bonnes manières, à la physionomie rondelette qui inspirait la bonhomie.

Un homme à qui l’on se confiait et dont on respectait l’avis, mais qui n’avait pas été père, n’avait pas même tenté de l’être.

Derrière la grande façade bourgeoise de la maison de notre enfance et les bonnes apparences données, ma sœur et moi crevions d’oubli, de non-dits et de mal-aimance. Chacune en avait pris acte, chacune de nous avait choisi la meilleure façon de survivre.

Anna convoquait notre père sur le seul des terrains possibles, celui de la pathologie, tandis que je disparaissais dans une jeunesse rasant les murs.

Ma scolarité fut correcte, jamais un mot sur mes carnets, pas un reproche d’une seule maîtresse, hormis celui d’être discrète et de ne pas participer.

J’étais devenue une enfant « neutre », une enfant dont on ne dit rien, transparente, facile, sans problèmes, une enfant comme le voulait Georges.

J’aurais tellement voulu lui plaire, tellement voulu le rendre heureux.

Je m’appelle Rose, j’ai 22 ans, je ne connais pas le bonheur.

En revanche, j’aime le regarder, le toucher du doigt, l’approcher, pour cela, j’ai mes habitudes.

Chaque soir, la même sortie d’école, la même petite fille, et j’attends. J’attends ce flot de bonheur rare, cette jubilation enfantine, ce trépignement intérieur que je n’ai jamais ressenti. Je plonge dans son regard inquiet, je la regarde scruter la foule, chercher sa mère dans l’assistance. J’attends l’instant où elle la voit, celui où elle lui fait un signe, où son visage, soudain, s’allume, et ses prunelles se font plus grandes.

On peut tout voir dans un regard, même un cœur éclater de joie.

Puis je l’observe supplier la permission de s’en aller et courir droit, sans s’arrêter, jusque dans les bras maternels.

Quand l’école ferme pour les vacances, c’est dans les gares que je le cherche ; le bonheur traîne au bout des quais.

Souvent, c’est une femme qui l’arbore. Sur une femme, c’est plus repérable.

Elle arrive sous le tableau noir, fouille la liste des arrivées, mordille ses lèvres, cherche le quai, fait les cent pas et s’impatiente. Puis finalement, le train arrive, les gens descendent, la femme s’approche. Elle se hisse sur la pointe des pieds, s’agrandit, contorsionne son corps, affronte la foule qui la menace. Enfin, elle le voit, il est là, elle aussi, elle court droit vers lui, pour elle aussi, le même regard, le même son du cœur qui éclate. Elle court, et il ouvre les bras.

Le temps suspend son triste vol chaque fois que les amants s’embrassent, peu importe qu’ils soient bousculés, houspillés de « pardon » pressés, fustigés de regards jaloux, ils sont heureux et seuls au monde.

Ça doit être ça, le bonheur, sentir les battements de son cœur accélérer dans sa poitrine, avoir l’impression qu’il éclate, qu’il inonde son corps de chaleur jusqu’au plus petit des recoins. Peut-être l’ai-je vécu un jour. Mais c’est si loin que je ne sais plus.

Pour l’heure, je vis les joies des autres, volées aux autres, subtilisées, et je les tiens à bonne distance, c’est bien plus sûr que de les vivre. Je les apprivoise comme des chiens dont on sait qu’ils pourraient vous mordre.

Des joies qui ne s’éternisent pas, ne s’habituent pas à ma vie, que je vis par procuration, servent aux illustrations des livres d’enfant que j’écris. Des joies que je couche sur papier, dessine et peins dans mes ouvrages, des joies délavées, détrempée, fondues de couleurs, aquarelles.

Mon héroïne se prénomme Lise, elle est ma projection heureuse, ma part d’enfance revisitée, elle est cette petite fille ouverte à qui je permets le sourire. Et à en croire mon éditeur, Lise a les faveurs du public. Un « très joli succès d’estime », aime-t-il à dire en me souriant. « Les enfants adorent votre Lise ! »

Toujours à croire mon éditeur, j’ai les moyens de m’installer, d’avoir un loyer parisien. Alors, je vais quitter Vincennes, je vais quitter la grande maison, Georges et Anna, mes habitudes, la petite fille de Saint-Joseph au 13 de la rue Daumesnil, celle dont j’allais voir le bonheur éclater au fond du regard.

Je m’appelle Rose et je m’en vais.

*

J’ai trouvé un petit deux pièces près d’un parc pour les enfants, fenêtres ouvertes sur les arbres, les bacs à sable et tourniquets, la course folle des chérubins.

Une infinité de bonheurs à observer sans même sortir !

Georges m’a aidée pour la caution et Anna pour l’emménagement.

Je me suis acheté un bureau, un lit, une armoire, l’essentiel, rien qui soit ostentatoire, trop déco, tendance, inutile, sauf une plante verte, une plante immense qui monte au plafond et tapisse les murs de mon nouveau logis.

Pendant que je boucle mes sacs, dans la chambre de mon enfance, Anna tourne en rond dans la pièce, ses mains se tordent en moulinets comme pour réchauffer ses phalanges, mais en vrai ils ne réchauffent rien, ils sont le symptôme d’un état, d’une nervosité retenue, d’une agressivité latente.

Je connais bien cette Anna-là, celle avec qui l’on ne discute pas, celle qu’il vaut mieux ne pas défier.

Ses questions claquent tout comme des fouets qu’elle manierait contre des fauves.

« Tu pouvais pas rester ici ? T’étais pas bien, que tu t’en vas ? »

Je pense, sans oser lui répondre, non Anna, je ne suis pas bien et toi non plus, tu ne l’es pas. Je pense, sans pouvoir le lui dire, toi aussi tu devrais partir, quitter Georges et son cabinet, son secrétariat médical, ses prises de rendez-vous, ses notes. Anna, les filles de 27 ans sont parties de chez leurs parents. Pourquoi restes-tu ? Qu’attends-tu ?

Mais elle ne pourrait pas l’entendre, ma sœur est fragile, inflammable, c’est une bombe à retardement.

Trop longtemps qu’elle est amorcée, que les crises restent sous contrôle, domestiquées par les calmants, bâillonnées par les hypnotiques.

Trop d’années qu’elle cherche à faire face et parfois semble réussir, s’offre quelques mois de répit, pose ses angoisses, dort de nouveau.

Mais chaque fois, la chute est plus dure, les cris reviennent encore plus forts, les cauchemars reprennent comme avant, et les purges se font plus drastiques.

Déjà vingt ans qu’Anna s’épuise à garder quelque chose en elle, cette même chose qu’on ne m’a pas dite. Et ça, je l’ai compris toute seule en regardant Anna grandir, se terrer parfois dans son lit, des journées entières sous les draps, hantée par je ne sais quel souvenir. Je l’ai compris en l’observant essayer d’être une sœur modèle, une petite maman acceptable, puis d’un seul coup n’être plus rien qu’indifférence et agression. Ça, je l’ai admis en voyant Anna assouvir ses pulsions chaque nuit qu’une crise la réveillait.

Le long des placards de cuisine, accrochée au montant des portes, Anna conjurait ses angoisses, nourrissait le vide par l’excès, laissait libre cours à sa faim sans qu’aucune satiété n’arrive, jusqu’à ce qu’elle décide la purge, oblige l’estomac à tout rendre.

Je me glissais dans la pénombre et m’approchais de la lumière, à peine un filet d’éclairage sur le dos de ma sœur penchée, secouée de soubresauts muets.

Je l’ai appris de ses cauchemars, de sa main tendue hors du lit comme pour atteindre une autre main, de la même phrase qu’elle répétait : « Papa a dit c’est pas ta faute. »

« C’est pas ta faute, c’est pas ta faute », scandait Anna, sans même me voir, dans un mouvement de métronome dont elle seule pouvait se défaire.

La tête enfermée dans ses mains, comme pour éviter qu’elle éclate, les doigts pressés contre ses tempes, Anna contenait sa folie, s’imaginait pouvoir l’occire en la comprimant dans ces lieux.

Je n’ai jamais vraiment compris de quelle faute elle voulait parler, si c’était ma faute ou la sienne, si elle parlait d’elle ou de moi. Tant de nuits marquées de souffrance ont jalonné mon univers qu’en descendant l’escalier de la maison de mon enfance, je n’éprouve aucune nostalgie, aucun regret, même en cherchant.

Ici, je n’ai pas été enfant, je n’ai pas couru dans l’allée en rentrant chaque soir de l’école, ni dessiné à même la terre une marelle pour lancer des pierres. Ici, je n’ai pas joué, pas ri, pas invité d’amies de classe. Là, je ne me suis pas cachée dans les placards pour qu’on m’y trouve, n’ai pas forcé les interdits pour aller fouiner au grenier, ni écouté derrière les portes. Aucun recoin de cette maison ne recèle de souvenirs heureux.

Anna me suit sans rien me dire, court vers la cuisine en criant : « Attends, j’ai quelque chose pour toi ! » Elle arrive avec un bouquet de roses qu’elle a fraîchement cueillies, et je me dis qu’il y en a un, au moins, un bon souvenir, ici : la roseraie plantée par ma mère.

Là-bas, j’allais rêver des heures dans l’odeur entêtante des roses, là-bas, mon père n’allait jamais, bien qu’il ait entretenu le lieu.

J’y avais caché ma maman, une photo d’elle sur laquelle elle souriait, une photo que j’avais volée dans un des tiroirs paternels. Le seul souvenir qu’il me restait, auquel j’accrochais ma mémoire, je le fixais obstinément sans ciller des yeux, un instant, jusqu’à ce qu’ils piquent atrocement. « Un, deux, trois » qu’ils me brûlent aux larmes. « Quatre, cinq, six, je ne t’oublierai pas. »

Anna me serre, Anna m’embrasse, renifle mon cou puis s’en va, elle prendra sans doute deux cachets parce qu’aujourd’hui je suis partie.

Je remonte l’allée vers la grille, je croise un patient de mon père qui soulève son feutre avachi et me fait bonjour de la tête.

Combien ai-je croisé de regards sur cette allée gravillonnée ? Combien de sourires bienveillants, contrits, mielleux ou de pitié qui sans cesse me rappelaient l’absence ?

Le cabinet est dans l’aile droite, il fait partie de la maison, tout comme ma sœur, Georges et son mal. Son mal de vivre qui nous fit mal, nous amputa de notre enfance, décida de la double peine. Son mal de vivre qui me fit mal, me pointa du doigt, me fit taire, censura ma mère, me priva, fit de moi cette jeune femme murée, sans reconnaissance, douloureuse, transie de peurs et sans attaches.

Ce mal de vivre que je quitte et fuis, de peur qu’il ne me broie, qu’il n’extermine le faible espoir qu’un jour le bonheur soit possible, n’anéantisse à tout jamais l’instinct de survie qu’il me reste, ne finisse par le débusquer tapis au fond de son terrier, et ne l’achève sans un remords. L’instinct de survie, supprimé !

Ce départ est le soubresaut, l’infime rebond de l’existence, l’ultime conviction qu’il faut suivre : détaler, détaler, partir.

En cette fin d’été 2012, je ne me retourne même pas avant de refermer la porte.

2

Comme il est bon de faire ces rêves qui vous donnent la vie qu’on voudrait, dans lesquels on replonge sans cesse, que l’on aimerait pouvoir poursuivre.

« Allez, encore un petit peu. » Qu’importe si la conscience nous guette, si l’entre-deux eaux est palpable. Qu’importe si le réveil sonne le glas des rêves qui nous sont chers, car il en reste quelque chose qui infiltre notre existence, transgresse notre réalité : la sensation indéfectible de les avoir vraiment vécus.

Dans les miens, des bras me soulèvent, m’entourent d’amour, m’abritent, me serrent, ce sont des rires qui me réveillent, des rires d’enfants qui me ramènent à l’existence qui est la mienne. Une existence faite de détails, insignifiante, presque larvée, recluse, solitaire, maladroite.

Les mêmes rituels me tiennent la main : le thé, le citron, la tartine, la douche, le miroir, mon regard sans complaisance pour mon reflet, sans fard, ni ombre à paupières.

Même visage clair aux yeux bleu pâle dont la bouche ne sait pas sourire, n’a jamais appris à le faire.

Même manière de survivre ici, j’écris, je dessine, je me quitte, je pousse la porte de mes livres, de mon imaginaire d’enfant, et Lise vit tout comme j’ai rêvé.

Mes jours se suivent et se ressemblent, monotones, calibrés, sans heurts, dans le déni d’un autre choix, l’oubli de soi, l’oubli de vivre, la rassurante intimité de la plante verte de mon salon. Enracinée à même le pot, elle y trouve le moyen de croître, d’étendre ses pousses verdoyantes, d’acclimater son organisme, de repousser toutes les limites. Alors que moi je n’essaie pas.

Parfois je m’en veux, d’être lâche, rabougrie dans mes habitudes, mes certitudes de petite-fille, je m’en veux de ne pas l’oser, l’envisager ou l’essayer. Essayer les autres, et après ? Leur donner une chance de me plaire. Mais je préfère les ignorer, tenir les gens bien à l’écart, les faire me fuir, me déserter. Je m’interdis les affections, les sentiments, les émotions, je me préserve d’une déception.

Petite, je me suis construite là, dans le silence et la méfiance, la mort et l’absence de ma mère, la crainte de souffrir à nouveau. Petite, parfois, Anna m’aimait, et c’était tellement bon d’y croire, et tellement terrifiant, aussi, lorsqu’elle me privait, tout à coup, de cette affection débordante. Petite, j’ai cru ne pas devoir mériter l’amour de mon père.

Alors comment pouvoir prétendre à celui des autres aujourd’hui ?

L’amour est tout comme le bonheur, une notion qui m’est étrangère, une langue que je n’ai pas apprise, ou bien dans ma plus tendre enfance, et dont je ne me souviens pas. Peut-être ma langue maternelle ?

De fait, tout comme pour le bonheur, je me suis passé de l’amour, n’ai plus cherché à l’éveiller, le mériter ni même l’atteindre ; il était posé quelque part, hors de portée, bien trop dangereux.

Mais parfois, les résolutions sont faites pour être bouleversées.

*

J’ai croisé Darius Adamson, c’est le nom sur sa boîte aux lettres, nous partageons le même palier, il trimballait une grosse poubelle qui faisait pencher dangereusement son épaule droite vers le plancher et blanchir ses phalanges immenses. Il m’a souri, sans réfléchir, un sourire totalement souriant, pas un demi-sourire de mise, contraint, forcé, parce qu’il le faut. Non, un vrai sourire, authentique. Un de ceux qui me font envie. Un sourire comme savent faire les gens doués pour les rencontres humaines, dont l’instinct du lien est gravé dans leur patrimoine génétique. Il a dit : « bienvenue ici ! Je suis heureux de vous connaître » et m’a tendu sa main vacante tout en me faisant sursauter.

J’étais pétrifiée, déroutée, coincée dans l’angle de ma porte, à regarder cette main tendue comme s’il s’agissait d’une erreur. Son enthousiasme brisait mes codes, ébranlait toutes mes théories, choquait mes stupides préjugés. Sa spontanéité non feinte, son plaisir de me rencontrer, sa courtoisie, sa bonne humeur se heurtaient à ma vie de spectre.

J’ai refermé lentement la porte, aussi muette qu’il était affable, en l’ayant salué de la tête. J’ai entendu qu’il restait là, à se demander s’il rêvait, s’il avait croisé un mirage, puis je l’ai entendu descendre en sifflotant As time goes by.

La chanson de Casablanca a résonné dans tout l’immeuble comme un camouflet au silence. You must remember this/A kiss is just a kiss/A sigh is just a sigh/The fundamental things apply/As time goes by.

J’adore cet air, j’aime tant ce film, c’est un compagnon d’existence qui me suit depuis des années, c’est le seul à me voir pleurer tout en me gonflant d’espérance. Chaque fois que s’inscrit le mot fin sur la silhouette de Humphrey Bogart disparaissant dans le brouillard, je me dis que l’amour existe.

Mais pour l’heure, je me sens honteuse, je viens d’éconduire Adamson, de bon matin, sur mon palier, sans aucune courtoisie d’usage.

Je me dirige vers la fenêtre et je le regarde partir ; un va-et-vient de membres longs, graciles et minces, posés, fragiles, qui paraissent pouvoir se casser comme du verre soufflé de Venise. Un imper bombé par le vent qui semble vouloir le contraindre à pousser le buste en avant en ébouriffant ses cheveux en gerbes bouclées et châtaigne. Un parapluie au bout d’une main, ouvert aux bourrasques automnales, déséquilibre, çà et là, son allure sobre et britannique. Je peux l’imaginer voler comme Mary Poppins, à ses heures ! Un jeune homme frêle, sans équivoque, somme toute, pas de quoi prendre peur ni le repousser pour la crainte d’avoir à rencontrer quelqu’un !

Quand il disparaît tout à fait à l’angle de la rue d’en face, je prends sur moi de ressortir et, par chance, je ne croise personne.

Le froid me gifle dans la rue quand j’ouvre la porte d’entrée, un appel d’air vif et glacial, très semblable à mon attitude antisociale et renfrognée.

J’ai rendez-vous avec Edmond, éditeur de livre d’enfants. Deux ans que ce monsieur bien mis, aux vestons chics et gros cigares, m’a rencontrée, bien malgré moi, lors d’un concours auquel Anna m’avait inscrite d’autorité. « Six ans que t’écris ces histoires… faut bien savoir ce que ça vaut ! » avait-elle lancé, à l’époque, sans anticiper mon succès.

Edmond est ce que l’on appelle un chercheur de nouveaux talents, un dénicheur de son état, affûté aux choix des lecteurs dont l’âge ne dépasse pas 10 ans et de leurs mères, évidemment !

Deux ans que Lise s’est échappée de l’anonymat de ma chambre et a pris place dans les rayons des petites et grandes librairies, les tables de nuit des enfants, près des veilleuses et des peluches. Cette idée-là me plaît franchement et les ventes ne cessent d’augmenter.

Lorsque j’entre dans son bureau, Edmond se lève avec emphase et ouvre grand ses bras vers moi pour cette étreinte paternaliste qu’il m’inflige à chaque entrevue. Puis, il me décoche sa phrase piège : « alors ma Rose, vous avancez ? » J’ai juste envie de lui répondre : « Eh non, Edmond, je n’avance pas, toujours les mêmes comportements, toujours cette même peur d’exister. »

3

Je marche le long du trottoir, je marche sans rien regarder, mes pensées tourbillonnent en boucle comme une nuée d’oiseaux sauvages en arabesque incontrôlable… Eh non, Edmond, je n’avance pas !

Sous mes pieds, quelques racines d’arbre craquellent le macadam usé et repoussent sans cesse les limites comme la plante verte de mon salon. Des tas de feuilles qui s’amoncellent, des jaunes, des rouges, des mordorées, et les troncs d’arbre grillagés le long du cimetière du Montparnasse.

Je marche sans rien regarder, fixée sur mes pensées intimes, lorsqu’un coup sec vient m’en sortir, un coup d’épaule, une silhouette passe, un léger choc sans conséquences. Une femme vient de me bousculer. Elle court comme après quelque chose, elle court si vite qu’elle ne voit rien, elle court tout en me regardant. « Pardon », dit-elle, « Pardon, pardon », alors qu’elle traverse la rue, sans savoir que le feu est vert.

Elle ne voit rien de la voiture qui me dépasse à vive allure, elle ne voit pas le conducteur qui, lui non plus, ne l’a pas vue et freine sans pouvoir l’éviter.

Les freins crissent, le véhicule glisse, trop tard, la femme ne peut rien faire, elle pousse ses deux mains en avant comme pour arrêter la voiture, vain réflexe de protection, inutile mouvement de recul.

La femme s’envole sur le capot, poupée de chiffon dans les airs, je crois qu’elle me regarde encore, alors qu’elle retombe sur le sol.

La femme, à mes pieds, me regarde.

Bouge-toi, Rose ! Pour une fois, bouge-toi !

Je m’agenouille sur le pavé, glisse mes doigts tremblants sous sa nuque, un filet tiède et vermillon se mêle aux cheveux de la femme, coule sur mes mains, réchauffe mes paumes.

Bouge-toi, Rose ! Pour une fois, bouge-toi !

Les mots me viennent sans que je cherche, sortent de ma bouche sans entrave. « Ça va aller, accrochez-vous, je vous en prie, accrochez-vous ! »

Je l’embrasse, je l’enlace, la berce, rien n’est logique en cet instant, tout n’est qu’instinct, réminiscence, confrontation avec la mort.

Je comprends que je l’ai croisée. La mort, je l’ai déjà croisée, maintenant je le sais, je le sens. Je sens que quelque chose se casse, rompt les digues que j’avais construites, je pleure, je pleure la femme qui meurt.

Elle me pointe un petit carnet qui gît le long du caniveau et me murmure : « Dites-leur pour moi, dites-leur pour moi que je les aime. » Je demande : « À qui ? » Elle convulse, je pleure : « À qui ? » Elle est partie. La femme qui sortait du cimetière est venue mourir dans mes bras, à l’angle de la rue Richard, aujourd’hui et à cet instant.

Aujourd’hui et à cet instant, je sais que mon père a menti, que j’étais là, il y a vingt ans, le jour où ma mère s’est noyée.

Autour de moi, des gens s’affolent ; des cris, des sirènes retentissent, les sons me parviennent, assourdis comme à travers un filtre épais. Seuls résonnent les mots de la femme. « Dites-leur pour moi que je les aime. »

Quelqu’un me parle, je ne comprends rien. « Madame, madame, vous allez bien ? » Quelqu’un cherche à nous séparer, mais la femme et moi faisons corps, sommes unies, ne sommes plus qu’une seule. Il faut que je la serre encore, encore un peu. Laissez-la moi. Et avant qu’ils ne nous séparent, avant que la vie ne reprenne, que le cours des choses soit acquis, que le décès soit constaté, avant que je ne la relâche, je souffle « Je le leur dirai » comme une promesse indestructible.

Lorsque je pose la femme au sol, le visage de ma mère me vient, une vision fugace, fulgurante, pas comme sur la photo cachée de la roseraie de mon enfance. Un visage livide, angoissant, puis un long trou noir aveuglant, un léger choc sans conséquences.

Je ramasse le petit calepin, le cache dans le fond de ma poche, personne ne demande quoi que ce soit, personne n’a vu, personne ne sait.

« Madame, madame, vous m’entendez ? » répète la voix du policier.

*

À qui voudrais-je dire que je l’aime, à l’ultime moment de ma mort ? Et qui voudrait me dire cela ? Quel attachement m’aurait appris qu’il faut pouvoir dire que l’on aime ? Qu’il faut aimer, même en mourant ? Quel sentiment aurait grandi sans que je le réprime d’emblée ?

Peut-être que si elle était restée, si ma mère était bien vivante, elle m’aurait appris à aimer ? Mais sa mort a forgé le doute, sa mort m’a fait pousser l’écorce et m’a conduite au détachement. Ne jamais reproduire le pire. Le pire, c’est d’aimer et de perdre. Aujourd’hui, perdre est impossible, c’est une projection invivable, mieux vaut ne rien avoir à perdre !

Mes mains tremblent en fouillant mes poches, alors que je sors le calepin. Voilà deux jours que je n’ose pas, que j’attends avant de l’ouvrir, deux jours que je cherche à comprendre pourquoi je pleure enfin ma mère, pourquoi son visage m’est revenu. La mort de la femme du cimetière a rouvert des portes scellées, fait remonter des souvenirs, des images refoulées vingt ans.

J’ouvre le calepin écorné. À qui voulait-elle dire je t’aime ? Sur la page de garde, mon empreinte, pourpre et séchée comme une sanguine. Le calepin crache une feuille jaunie, la femme du cimetière a écrit :

Elle est morte à côté de moi, sans que je puisse la secourir.