Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

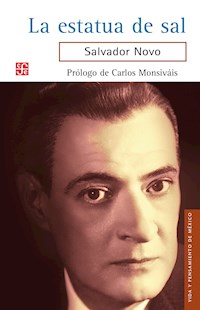

El autor es uno de los prosistas más destacados del grupo Contemporáneos, que contribuyó en forma decisiva a la renovación de la literatura mexicana y del ambiente cultural del país, y al propio tiempo uno de sus más lúcidos poetas. En 1945 Salvador Novo había terminado de escribir su autobiografía clandestina, o mejor, inédita, Estatua de sal, cuyo título es animado por un doble simbolismo: mirar hacia atrás como la más inevitable y costosa de las desobediencias (la curiosidad)), y el paisaje de Sodoma, la depurada por el fuego divino. En esas memorias el periodista de tiempo completo es el narrador no postergado por la entrega de artículos. Novo recrea aquí la insólita niñez provinciana y crea el espejo en el que se mira a sí mismo. El método con el que Novo, al decir de Jorge Cuesta, su compañero de generación, "decepciona a nuestras costumbres", enfurece a la soberbia patriarcal, al ritual de las apariencias en la sociedad que lo readquiere con cierto atropellamiento.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 295

Veröffentlichungsjahr: 2010

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

La estatua de sal

Salvador Novo

Prólogo de Carlos Monsiváis

Primera edición (Conaculta), 1998

Primera edición (FCE), 2008 Primera edición electrónica, 2010

D. R. © 2008, Legítimos sucesores de Salvador Novo

D. R. © 2008, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008

Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.

ISBN 978-607-16-0504-7

Hecho en México - Made in Mexico

Advertencia

En su “Carta” al director de Mañana correspondiente al número del 14 de marzo de 1953 de esa revista (y recogida en nuestra edición de La vida en México en el periodo presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, tomo I) Salvador Novo escribió:

La vida de Jaime Torres Bodet ha sido pródiga y fecunda. Confieso la mayor curiosidad acerca del punto de partida de sus “memorias en el tiempo”. Y a mi vez, quisiera tenerlo yo para seguir redactando las mías propias, que interrumpí cuando hace seis años entregué todo el disponible al Instituto de Bellas Artes. Entonces las había comenzado a escribir, e iba ya en mis quince años de edad, aproximadamente. Ahora, por supuesto, tengo bastante más que contar, que recordar, que valorar.

El tema reaparece en la “Carta” fechada el 26 de junio de 1954, en la que Novo cuenta cómo, al revisar sus “papeles congelados, detenidos, suspensos”, encontró

[…] las primeras setenta y ocho páginas de aquellas memorias —“La estatua de sal”— que estaba escribiendo fervorosamente cuando hace ya más de siete años vino una tarde Carlos Chávez a convencerme con toda clase de argumentos de que era mi deber abandonar esta reclusión egoísta y servir socialmente […]

Bastan esas referencias para mostrar que la práctica del memorialismo no era un prurito individual de Novo sino una necesidad literaria que, al adentrarse en la cincuentena, compartía con otros miembros de su generación; que lejos de mantener en secreto la existencia de sus memorias íntimas, hablaba de ellas en público con toda naturalidad, y que aun cuando las había dejado inconclusas a mediados de los cuarenta, tenía la intención perpetuamente postergada de retomarlas. Una prueba de que se proponía que el relato de su pasado alcanzara al presente en que lo escribía se encuentra en el “Plan de la obra” (el título es nuestro), cuya reproducción facsimilar incluimos en esta edición. En esas hojas escritas de puño y letra del autor (en francés y en inglés, con el propósito presumible de hurtar el proyecto a la curiosidad de sus allegados) se advierte que, a mediados de los años cuarenta en que interrumpió la composición de La estatua de sal, Novo había previsto llevar el recuento de su vida por lo menos hasta 1945.

Aun cuando quedó trunca, la obra que ahora publicamos marca un hito en la historia de la cultura mexicana. Por su rememoración de la infancia y adolescencia del autor en los años en que la Revolución sacudía al país, debe ser ubicada junto a Tiempo de arena de Jaime Torres Bodet o A la orilla de este río y Soberana juventud de Manuel Maples Arce. Es, por otra parte, un documento pionero en el que uno de nuestros más grandes escritores habla como nadie antes y pocos después de sus prácticas sexuales. Pero su valor más duradero reside sin duda en la calidad literaria. No en balde La estatua de sal fue escrita en la época en la que Novo prodigó su mejor prosa.

El “Plan de la obra”, junto con una de las tres o cuatro copias al carbón que verosímilmente existieron del manuscrito original de la obra, fue entregado por el propio autor a Guillermo Rousset Banda, editor de los XVIII Sonetos de Novo en 1954 y de su Poesía completa en 1955. Durante veinte años la edición de estas memorias íntimas se fue aplazando, sin embargo, por la posibilidad de que el escritor las continuara. No existe noticia de que lo haya hecho, y a su muerte, en enero de 1974, le heredó su casa de Coyoacán y todos los “papeles congelados” que ahí se hallaban a su sobrino Antonio López Mancera.

A lo largo de los ochenta, el propio Rousset Banda, que trabajaba en una edición crítica de la obra poética completa de Novo, planeaba publicar también la de La estatua de sal. El trabajo se aplazó, sin embargo, hasta 1995 cuando, ya muerto López Mancera, el editor empezó a preparar el texto por su cuenta. Su proyecto editorial incluía la elaboración de un prólogo que ubicara la obra en sus contextos literario e histórico, así como la reproducción a manera de apéndice de los dieciocho sonetos eróticos a los que debía sumarse uno más que Novo compuso después y que ya había sido incluido en una reedición póstuma y hoy inconseguible de esos poemas.

A principios de 1996, atraído por la reaparición de La vida en México… de Novo en esta colección Memorias Mexicanas, Rousset Banda hizo contacto con la Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con objeto de averiguar si podíamos establecer algún tipo de colaboración editorial. Convinimos en la necesidad de publicar dignamente el texto que nos presentó en pruebas de imprenta ya formadas. De común acuerdo se estableció que, una vez contratados los derechos de autor, la obra se incluiría en nuestra serie de escritos autobiográficos de Novo con las características editoriales que ya había diseñado Rousset Banda. A los pocos meses, sin embargo, él cayó gravemente enfermo. Su muerte, ocurrida el 29 de agosto de 1996, nos convirtió en sucesores de una tarea que hubiéramos deseado concluir con su valioso concurso.

Gracias a la generosidad de su heredera, Gabriela de la Vega, y Raúl López, albacea, pudimos coordinar exitosamente el cuidado de la edición, aprovechando los textos ya impresos y meticulosamente revisados de La estatua de sal y de los sonetos eróticos, además del “Plan de la obra”, escrito a lápiz por Novo. Carlos Monsiváis aceptó presentar nuestra edición y su exhaustivo prólogo vuelve superfluo cualquier otro comentario. Por nuestra parte, hemos respetado en lo posible el proyecto original de Guillermo Rousset Banda como homenaje a un editor ejemplar.

El mundo soslayado (Donde se mezclan la confesión y la proclama)

Carlos Monsiváis

A Silvia Molloy y Daniel Balderston

Descubierto el mundo soslayado de quienes se entendían con una mirada.

Salvador Novo, La estatua de sal

En 1945, Novo está ya distante de la etapa descrita en La estatua de sal. Ha publicado libros fundamentales (Ensayos, XX Poemas, Return Ticket, Espejo, Nuevo amor), es un poeta y un prosista excepcional y uno de los grandes renovadores del periodismo, y no se ha rendido ante la campaña de ataques y ridiculizaciones de la década de 1930, ha renunciado a cualquier vínculo amoroso. Si carece del respeto formal que la época concede y si todavía se le zahiere, el linchamiento moral a su costa tiende a extenuarse en la repetición de rumores y chistes, y ya Novo dispone del círculo admirativo que se amplía regularmente, gana bastante dinero, y, tal vez por eso, por no requerir de la venganza inmediata, atenúa la belicosidad que ha prodigado en sonetos y letrillas satíricas…

Entonces, ¿por qué escribir La estatua de sal? ¿Por qué ser el único homosexual de un largo periodo que devela su censuradísima intimidad? La estatua de sal no se escribe para su divulgación inmediata, ni en 1945 se hubiese localizado un impresor de prestigio mínimo que lo publicase, pero Novo ya tiene un trecho andado: así sea que lo ya publicado sea tímido si se le compara con La estatua de sal: ya editó en 1936 El tercer Fausto y en 1944 Dueño mío, la colección de cuatro sonetos de amor. Pero le urge hacer estallar en las páginas la audacia que, por así decirlo, arma su existencia, la gana de detallar su apetencia sexual, tan socialmente innombrable. Recuerdo en 1965, en las casas de Emmanuel Carballo o del editor de sus primeras obras reunidas, don Rafael Giménez Siles, a Maese Novo que lee fragmentos de La estatua de sal, de cuya publicación está incierto. Y evoco su regocijo ante la estupefacción que sigue su anecdotario.

Para Novo, La estatua de sal es, a fin de cuentas, una no muy discreta “marcha triunfal”.

Pórtico

“Y hazme después la consabida cosa”

En 1945, Salvador Novo (1904-1974) concluye las ciento y tantas cuartillas de su autobiografía clandestina o, mejor, inédita, La estatua de sal, de título animado por un doble simbolismo: el mirar hacia atrás como la más inevitable y costosa de las desobediencias (la curiosidad), y el paisaje de Sodoma, la depurada por el fuego divino. Recuérdese el episodio (Génesis 19): los habitantes de Sodoma y Gomorra, asedian a dos ángeles enviados por Jehová. Irritado ante tal hostigamiento, el Señor opta por la destrucción, y le avisa a Lot: “Escapa por tu vida; no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura; escapa al monte, no sea que perezcas”. La lluvia de azufre y fuego destruye las ciudades de la llanura, a sus moradores y al fruto de la tierra. “Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal.”

En sus memorias, Novo, el periodista de tiempo completo, es el narrador esta vez no postergado por las urgencias de la entrega de artículos, es el recreador de una insólita niñez provinciana, y es el gay de cuarenta años que le otorga la materialidad posible, la de la escritura, a la experiencia fundamental en su vida, la homosexualidad. Sobre esto último no hay duda. Si algo define y describe a Novo antes de los sesenta años, es su reto y su incapacidad de fingimiento. Ha “jugado su corazón” al exhibicionismo y se ha impuesto sobre las malignidades y las condenas del patriarcado gracias a sus cualidades: inteligencia, ironía, desenfado, manejo del sentimentalismo, laboriosidad, heroísmo a su manera, cinismo, que es el método para decir lo que se le antoja. Desde muy joven su prestigio y su desprestigio son intercambiables, y los mantiene al costo que sea.

Es un afeminado que no se oculta, un desfachatado que elige las “fachas” del dandismo, un poeta de primer orden que opta en su defensa por los sonetos “obscenos”. El método con el que Novo, al decir de Jorge Cuesta, su compañero de generación, “decepciona a nuestras costumbres”, enfurece a la soberbia patriarcal, al ritual de las apariencias en la sociedad que lo va readquiriendo con cierto atropellamiento, y al anti-intelectualismo. Al persistir y, más que eso, al entronizar a su personaje, Novo ejerce las libertades a su alcance y las multiplica, no sólo en lo tocante a la preferencia sexual sino a la representación del excéntrico. En un medio delimitado por el prejuicio, ¿cómo se sobrevive al conjunto de desafíos: el amaneramiento, el maquillaje no tan ocasional, la voz dulcísima, las cejas depiladas, la ropa que le ahorra declarar sus pretensiones de modernidad y, más tarde, los anillos colosales y la variedad de pelucas como trofeos de la guerra contra el choteo?

Nada estimula tanto a Novo como su condición de exiliado de la respetabilidad. Esto en una época donde, al ser tan reducido el ámbito social, la respetabilidad suele serlo todo. Al crítico Emmanuel Carballo, Novo le asegura en una entrevista:

—[El poeta y funcionario] Jaime [Torres Bodet] no ha tenido vida, ha tenido desde pequeño biografía.

—¿Y usted?

—Yo, por el contrario, he tenido vida. La biografía de un hombre como yo heriría las “buenas costumbres”.

[En Diecinueve protagonistas de la literatura mexicana, Empresas Editoriales, 1967.]

Gran parte de la obra y el comportamiento de Novo gira en torno de su transgresión sexual: los poemas de la desolación del marginado, el travestismo autobiográfico de Romance de Angelillo y Adela, los epigramas, los poemas donde abomina del cuerpo propio y exalta el sarcasmo de sí, la obrita de teatro El tercer Fausto, el dandismo provocador como insolencia de calle y coctel, el envío de la pose al nicho de la identidad irrenunciable. Sin ambages, en Novo la homosexualidad es el impulso incontrolable y el estímulo primordial.

I

“¡De eso no se habla en mi casa!”

En la literatura de esos años un tratamiento inesperado del tema de la heterodoxia lo proporciona “Chucho el Ninfo” (1871), uno de los episodios novelados de La linterna mágica, la serie costumbrista de José Tomás de Cuéllar Facundo. Como novela, “Chucho el Ninfo” es aterradoramente mala, desorganizada hasta el fastidio y colmada de sermones y divagaciones. Sin embargo, interesa porque su protagonista es un gay evidente y porque el autor describe con encono y burla lo que se niega a nombrar en un relato conducido por el determinismo. Desde muy niño, el personaje ostenta sus preferencias: “Chucho […] estaba muy contento entre las niñas: bienestar a que quedó aficionado perpetuamente”. Elena, su madre, viuda prematura, es un sueño parafreudiano: devota del hijo (que la golpea), chantajista sentimental, “un terrón de amores […] casi tan consentidora y tolerante como la patria”, obediente al capricho de su hijo hasta la ignominia (ella le paga a la madre de un niño para que éste se deje golpear por Chucho). Los mimos de Elena hacen que su hijo esté “más barato cada día”, es decir, más femenino y feminoide:

[…] al notar [Elena] que las formas del niño se redondeaban, abandonaba sin dificultad la idea del vigor varonil, tan deseado en el crecimiento del niño, y se inclinaba a contemplarlo bajo la forma femenil.

Elena había agotado ya todas las modas, y su imaginación se había cansado inventando trajecitos fantásticos para Chucho, hasta que un día se le ocurrió vestirlo de mujer.

Chucho se exhibió vestido de china.

Estaba encantadora, según Elena, y como Chucho era objeto de repetidos agasajos en traje de hembra, se aficionaba a esta transformación que halagaba su vanidad de niño bonito y mimado.

La descripción del gay es nítida, pero sin conclusiones verbales. Los lectores no admitirían un texto centrado en un marica explícito, y por eso Cuéllar describe sin etiquetar. Mientras, el personaje va acentuando su condición de petimetre, su afeminamiento y su habla, presumiblemente la de los homosexuales de la época, sumergidos en las facilidades para decir su verdad:

Chucho tenía siempre los labios entreabiertos, mostrando una parte de los dientes superiores, los que generalmente le ayudaban a su labio superior a pronunciar las bb. Chucho, además, silbaba la ss, y pronunciaba ligeramente las zz; de manera que su pronunciación era dulce, blanda y se alejaba un poco de la manera en que en México se pronuncia el español.

Este modo de hablar de Chucho era nuevo y resultado de un estudio especial: además hablaba muy despacio.

Chucho repugnaba la acentuación varonil y combatía en su fisonomía la venida de esas líneas que deciden el temperamento viril. Chucho deseaba aparecer niño y una mancha en el cutis la hubiera conceptuado como una verdadera desgracia.

El uso del cold-cream había realizado su ensueño de tener una tez virginal; había logrado mantener arqueadas las pestañas, calentándolas con un instrumento de su invención; se pintaba los labios con carmín y tenía diez preparaciones diversas para conservarse la dentadura.

Había logrado convertir su cabello lacio y opaco en ensortijado y brillante; conocía todas las preparaciones adecuadas al efecto, y empleaba gran número de peines y cepillos en su tocador.

Se hacía servir por un camarista que le ayudaba a desnudarse…

El “vicio nefando” se anuncia pero sin palabras fatales. En el momento más atrevido de la novela, Cuéllar menciona a “la raza ninfea”, la especie de los ninfos o “mujerucos”. Y aun esto con disfraces. En uno de los capítulos finales, al ser retado a duelo, Chucho adquiere sorpresivamente la energía: “Le faltaba a Chucho este toque característico de la raza ninfea, y holgábase en su interior de la ocasión que le proporcionaba desmentir su fama de afeminado”.

No es aún la hora de la acusación de homoerotismo, realidad que las buenas costumbres arrinconan en las tinieblas de las tramas. Antes de la segunda mitad del siglo XX, lo masculino es la sustancia viva y única de lo nacional, entendido lo masculino como el código del machismo absoluto y lo nacional como el catálogo de virtudes posibles, ejemplificadas míticamente por los héroes. La tradición de lo viril combina la herencia hispánica y el difuso catálogo de valores cívicos, y juzga tan remota y abyecta la homofilia que ni siquiera le ve caso a criticarla. En obediencia de la tradición, Guillermo Prieto, el patriarca de las letras mexicanas, alaba a Cuéllar porque el nombre de Chucho el Ninfo “le sirve a nuestra gente para designar al niño mimado y consentido, entregado a los vicios”. Entonces el carácter de “niño consentido” anticipa y vuelve secundaria cualquier especificación de los vicios.

¿Cómo se explica en el siglo XIX mexicano la ausencia de leyes y reglamentos a propósito de las minorías sexuales, o la inexistencia de artículos, libros, personajes literarios o incluso representaciones caricaturales de la gente gay? En el primer caso, lo que decide es la adopción, con variantes, del Código napoleónico, que no menciona el tema. En el segundo, en lo tocante a la ausencia de aproximaciones escritas a “lo prohibido”, la situación contrasta con la de Europa y Estados Unidos. Entre 1898 y 1908, informa Jeffrey Weeks en Sexuality and its Discontents, se publican en Europa cerca de mil libros sobre homosexualidad y, también en Europa y Estados Unidos entre 1880 y la primera Guerra Mundial, se comentan, al menos entre las minorías ilustradas, el amor libre, la masturbación, la homosexualidad, la prostitución, la obscenidad y la educación sexual (el aborto es el último secreto). En cambio, en México el único de estos temas mencionado, y con fines aleccionadores, es la prostitución. (Hay más referencias a la masturbación en los catecismos del siglo XVIII que en todo el siglo XIX, donde las referencias al onanismo suelen consignarse en latín).

Lógica del ocultamiento: lo que no se nombra no existe (“There’s no such thing in England”, exclama la reina Victoria al mencionársele la existencia de lesbianas), y es sórdido de suyo lo que se filtra en las conversaciones para exhibir el desprecio y el sarcasmo. Si en el virreinato se condena a los sodomitas a la hoguera, porque “mudan de orden natural”, en el siglo XIX jamás se les alude por escrito, en apego a la táctica probadísima: al no detallarse el pecado, se protege la inocencia. Si el escándalo no ilumina un tema, se destierra el recelo y se apacigua el morbo. Si la abominación condenada en el Levítico es inconcebible, ¿quién alienta sospechas? Véase el episodio de juventud referido por Guillermo Prieto en Memorias de mis tiempos. En un fogoso discurso, Prieto, de 19 años de edad, critica al presidente de la República, Anastasio Bustamante, que poco después lo manda llamar:

—¿Qué hay, hombre? —me dijo— ¿Qué se ofrece?

—Vengo al llamado de V. E.

—Vemos, amigo… (después de examinarme un rato). ¿Realmente me cree usted ese gobernante cruel y descuidado de la instrucción pública?

Yo guardé silencio; pero no las tenía todas conmigo…

En la conversación que sigue, Prieto le relata a Bustamante cuitas y amoríos, que festejan como dos colegiales ante confidencias picantes.

—Conque Ud. —me dijo—, Ud. me cree ese Minotauro de que hablan los periódicos.

Y sin esperar respuesta gritó: ¡López! ¡López! (vino López).

Este López era un negrazo alto, seco y pasudo, su asistente íntimo.

—Pone Ud. una cama en mi cuarto para el señor, Ud. le obedece y hace saber que se le obedece porque es como mi hijo (yo escuchaba asombrado).

De opositor a roommate en un solo día. Prieto y sus lectores del siglo XIX no se azoran ante el hecho: de buenas a primeras, nada más por su brillantez y su ingenuidad, un jovencito se muda a la recámara presidencial. Y esto es irreprochable, porque a nadie se le ocurriría otra interpretación, ni la emitiría siquiera. Las sospechas freudianas están muy lejos, y sólo a partir de la segunda mitad del siglo XX se aborda en México la homosexualidad desde una perspectiva científica o que quiere serlo. En la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX, el nacionalismo es un decreto (“México es un país de hombres y mujeres sin etapas intermedias”), que busca combinar las tradiciones católicas y el novedoso y difuso catálogo de las virtudes cívicas (la ética fuera del confesionario). Entonces, el pecado nefando contradice a tal punto la “sustancia básica” de los mexicanos, que se le deja a rumores y decires la información sobre la suerte, con frecuencia terrible, de los maricas, los monopolistas de los agravios contra la masculinidad.

El primer reconocimiento notorio de los transgresores morales sucede en 1901, con el escándalo del Baile de Los 41, la redada policiaca que es en México la entrada a la diversidad sexual por intercesión de policías, aspavientos de la sociedad entera y prontuarios judiciales. Por increíble que hoy parezca, antes de Los 41 sólo hay en México menciones fugaces y brumosas de los “seres repugnantes”, las “anomalías de la Naturaleza”. En Inglaterra los procesos de Oscar Wilde (1895) iluminan con estrépito el tejido de sitios “dudosos” y jóvenes “equívocos”, y enmarcan la defensa patética, tímida y magnífica del “amor que no se atreve a decir su nombre”; en México apenas si la redada de Los 41 quebranta el veto del tradicionalismo, de ese “odio al que le repugna escribir el nombre de lo odiado”, y que durante casi un siglo hace de un número, el 41, la cifra del desdén y el chiste instantáneo.

Pese a las resonancias, se sabe muy poco del acontecimiento: el 20 de noviembre de 1901, en la calle de La Paz, la policía interrumpe un baile de homosexuales y travestis, entre ellos vástagos de Familias Distinguidas de la dictadura de Porfirio Díaz. Al instante, la redada adquiere perfiles legendarios: a la mayoría de los detenidos se les envía a trabajos forzados en Valle Nacional, en Yucatán, y, según el nunca desmentido rumor público, uno de los asistentes, liberado de inmediato, es don Ignacio de la Torre, el único yerno de Porfirio Díaz. Algunos de los bailadores huyen por las azoteas, otros compran su libertad, y el resto barre las calles rumbo a la estación de ferrocarril, una costumbre de la época. En una serie de (por lo menos) diez grabados, José Guadalupe Posada fija la imagen popular del acontecimiento, una fiesta de “fenómenos”, de caballeros burdamente travestidos, con todo y bigote y patillas, que se entreveran con homosexuales de clase baja, en su danza feliz hacia el repudio de familias y medio social. “Aquí están los maricones / muy chulos y coquetones”, asegura el título de un grabado, y los versos adjuntos cuentan el “gran baile singular”:

Cuarenta y un lagartijos

disfrazados la mitad de

simpáticas muchachas,

bailaban como el que más

la otra mitad con su traje.

Es decir de masculinos,

Gozaban al estrechar

A los famosos jotitos.

En 1902 son arrestados dos homosexuales, La Bigotona y La de los claveles dobles, y se les manda a los trabajos forzados. Ese año, las hermanas Moriones, empresarias de teatro, celebran las cien representaciones de la zarzuela Enseñanza libre, de Perrín y Palacios, con los “papeles cambiados”, los actores que hacen de actrices y viceversa, algo ya habitual desde mediados del siglo XIX en México, como informa Luis Reyes de la Maza en Circo, maroma y teatro (1810-1910) (UNAM, 1985). Pero el machismo es también invención cultural y mantenimiento de imágenes nacionales, y los periodistas, muy al tanto de la costumbre de los “papeles cambiados”, se llaman súbitamente a sorpresa, califican de “repugnante” la puesta en escena y denigran a las empresarias, “que ya ensayan una zarzuela de autores mexicanos llamada Los cuarenta y uno”.

El escándalo generalizado, única vía para aceptar la existencia de los homosexuales. Las señoras Moriones se defienden: las cien representaciones de las comedias siempre se han celebrado de ese modo sin protesta alguna, y no se intenta montar una zarzuela con ese título “infamante”. (Desde entonces y hasta fechas recientes en la cultura popular el gay es el travesti y sólo se conoce y reconoce una especie de homosexual: el afeminado.) En un libro insólito, Los cuarenta y uno. Novela crítico-social (1906), su autor Eduardo A. Castrejón, como era habitual, predica contra la “injuria grave a la Naturaleza”, la homosexualidad, y describe una velada abominable:

El corazón degenerado de aquellos jóvenes aristócratas prostituidos, palpitaba en aquel (sic) inmenso bacanal.

La desbordante alegría originada por la posesión de los trajes femeninos en sus cuerpos, las posturas mujeriles, las voces carnavalescas, semejaban el retrete-tocador de una cámara fantástica; los perfumes esparcidos, los abrazos, los besos sonoros y febriles, representaban cuadros degradantes de aquellas escenas de Sodoma y Gomorra, de los festines orgiásticos de Tiberio, de Cómmodo y Calígula, donde el fuego explosivo de la pasión salvaje devoraba la carne consumiéndola en deseos de la más desenfrenada prostitución.

Castrejón es categórico: se trata de “jóvenes inflamables, repudiables, odiosos para el porvenir y por todas las generaciones, escoria de la sociedad y mengua de los hombres honrados amantísimos de las bellezas fecundas de la mujer”. En la novela, Ignacio de la Torre es don Pedro Marruecos, el centro de ese grupo pervertido, y el único que escapa de la fiesta, cuyo momento ígneo asombra a Castrejón:

Entretanto, en el salón crecía el entusiasmo. Ojos fosforescentes, ojos lúbricos, ojos lánguidos; caderas postizas ondulantes, gráciles, con sus irreprochables curvas; rostros polveados, pintarrajeados; pelucas maravillosamente adornadas con peinetas incrustadas de oro y joyas finísimas; pantorrillas bien cinceladas a fuerza de algodón y auténticas de amorfas flacuras; senos postizos, prominentes y enormes pugnando por salir de su cárcel; muecas grotescas y voces fingidas; le daba todo ese conjunto a la orgía algo de macabro y fantástico.

La sospecha postmórtem: Eduardo Castrejón más promueve que denuncia, más mitifica que condena. Acto seguido, la narración de la caída, la vergüenza, la muchedumbre gozosa que ve a Los 41 partir hacia Yucatán, la vida infernal de los trabajos forzados.

Y era de risa ver el cuadro grotesco de los populares 41, levantando la pala y golpeando con el zapapico, sudorosos, escuálidos y llorando las más de las veces a lágrima viva.

Los soldados les daban todos los días “latas” monumentales, diciéndoles con voz fingida:

—¿A dónde vas con tu traje de gala?

—¡No trabajes que te quiebras la cintura, vida mía!

—¿Te sofocas, lindo niño? Pues carga con el abanico…

Y se hace popular el estribillo que publica entonces un diario de la metrópoli, y que cantan los soldados:

Mírame, marchando voy

con mi chacó a Yucatán,

por hallarme en un convoy

bailando jota y cancán.

Para los gays el tema criptohistórico de Los 41 es, al mismo tiempo, el miedo introyectado y la orgía en lontananza. No obstante la fuerza de este episodio, luego de Los 41 persiste en buena medida el sigilo. No hay informes sobre lugares de reunión y hábitos de los “volteados”, y sólo se intuyen sus dispositivos de identidad (al pensarse a sí mismos en el contexto de una tradición, aceptan que esa tradición no los considere humanizables, no con ese término, sí con las sensaciones de exclusión justificada). Con todo, se va quebrando el cerco principal, el del silencio escrito. Rob Buffington, en “Los jotos. Contested Visions of Homosexuality in Modern Mexico” (en Sex and Sexuality in Latin America, edición de Daniel Balderston y Donna J. Guy, New York University Press, 1997), llama la atención sobre Los criminales en México (Tipografía El Fénix, 1904), de Carlos Roumagnac, criminalista, periodista y literato. Roumagnac da cuenta de sus investigaciones en la cárcel de Belén y la nueva Penitenciaría Federal de la capital. El director de la prisión intenta aislar a todos “los pederastas conocidos”, para terminar con las “peleas sangrientas” de reclusos celosos. En respuesta, los señalados desfilan ante los otros presos “sin timidez o vergüenza, sino, por el contrario, desplegando con ostentación sus voces femeninas y su amaneramiento”.

“Wilde está destinado a ser popular entre nosotros”

En 1913, el juicio de Wilde ya es mencionable. En Revista de Revistas, el escritor Julio Torri se adelanta a su época, se opone a los que persiguen “crudamente toda idea o pensamiento del orden científico o artístico, que sean contrarios a la estabilidad de la familia y el Estado”, y se burla del comité francés que exige la mutilación del monumento a Wilde en el cementerio parisino del Pére-Lachaise:

A nadie ha sorprendido, sin duda, esta encarnizada persecución de todo lo que a Wilde se refiere; por desgracia forman hueste innumerable los que juran guerra a muerte a un escritor, a un poeta y a cuanto les toca, porque su vida no fue todo lo edificante que quisieran los más ignaros y despreciables miembros de cualquier congregación anglicana.

[En El diálogo de los libros, Fondo de Cultura Económica, 1980.]

En 1913 es insólita la defensa de Wilde, y es aún más sorprendente la ridiculización de los cargos en contra suya, provenientes del “rebaño de gentes mediocres, de filisteos y semicultos”. Torri concluye:

No está lejano el día en que volvamos el rostro a Wilde en una sonrisa generosa, y nos aparezca la tremenda catástrofe de su vida con un prestigio de martirio. Su manía de épater y sus desvíos nos harán sonreír, como nos hacen sonreír la petulancia de Wordsworth, la actitud de De Quincey, la afición de Lamb por la ginebra con agua…

Torri es consecuente. El 1 de octubre de 1916 en Revistas de Revistas, elogia a Wilde profusamente:

El dandismo de nuestros jóvenes literatos y las florecidas “boutonnieres” al par que las cabelleras de flotantes rizos nos lo indican con harta elocuencia. Wilde está destinado a ser popular entre nosotros. Su influencia atenuará nuestra estrechez habitual de criterio, nos aligerará un tanto de nuestro espíritu de pesadez, y renovará la vaciada e irrespirable atmósfera en que florecen lánguidamente nuestros intelectuales.

Wilde: oxígeno de la cultura. En los años de la lucha armada el humanismo de Torri es excepcional.

II

‘“Hagamos de cuenta que fuimos basura / vino el remolino y nos alevantó”

¿Qué explica en la década de 1920 la emergencia de un pequeño sector de artistas y escritores que, sin previo aviso, vive su opción sexual más o menos “a la intemperie”? O, dicho de otro modo, ¿qué provoca el primer estallido de los gays, que con sólo asumirse fuera de las zonas invisibles de la marginación, retan al tabú de modo parcial pero muy directo? A esta aparición del subsuelo moral, la explican razones culturales (la difusión de Freud, el fin del aislacionismo informativo en el país, los cambios en la cultura y la literatura internacionales, etcétera), y, sobre todo, la Revolución mexicana, el otro nombre del conjunto de fenómenos que va del anticlericalismo y la expansión del laicismo a las batallas de las facciones a la explosión vital en la capital de la República al autoritarismo y la renovación del saqueo del Estado.

El siglo XIX en América Latina, como en todas partes, es la época del imperio de la sexofobia, de la ubicua y fatigosa prédica moralista que hace las veces de pacto civilizatorio (véanse al respecto las centenas de catecismos donde esplende la Contrarreforma). La Revolución daña severamente la estructura de silencios culpabilizadores, entre masas que se desplazan a la fuerza y señoritas que pierden o arriendan la virginidad por unas horas. La moral pública se modifica considerablemente entre tomas de ciudades, migraciones masivas con las soldaderas adjuntas, legiones de hijos sin padre y oleadas de prostitutas, todo lo que hace inocultables los desplazamientos del machismo y el deseo.

Por así decirlo, la Revolución, con sus demoliciones temporales del pudor, “sexualiza” públicamente la vida social, hace que afloren en el teatro frívolo las realidades corporales (desnudos frontales de las vicetiples, elogio del doble o triple sentido de los chistes), se burla de los silencios dignísimos a propósito de la carnalidad, vuelve “conquista social”, y lo es a su modo, la mezcla constante de oficiales de alto rango y vicetiples, advierte en las madres solteras (que suelen emigrar de los pequeños pueblos) a la nueva institución nacional, y sobre todo crea un contrapunto al peso abrumador de los vetos religiosos. “Sexualizar” a México, es decir, aminorar los espacios de mojigatería, así sea en medida hoy calificable de conservadora. Al fin y al cabo, “si me han de matar mañana, mejor fornico de una vez”.

La Revolución es también, y muy especialmente, energía social, el vigor que vislumbra hazañas en los otros campos de batalla, culturales o simbólicos. Si ya cayó don Porfirio Díaz, emblema de lo inamovible, ¿por qué no la poesía rimada, la pintura académica, la novela naturalista, la sociedad cerrada tan punitiva en asuntos de “ofensas a la moral”? Al venirse abajo la dictadura, al entronizarse por unos años el relativismo (la inminencia de la muerte trastorna con celeridad las costumbres), se filtra la nueva sensibilidad, todavía muy en deuda con lo anterior, pero ya a cargo de numerosos “sacrilegios”, tan perdonables con rosarios y avemarías. Por eso, entre las consecuencias de la Revolución, son demasiados los convencidos de la asombrosa inutilidad de la necedad del miedo pánico al Qué Dirán, del absurdo de renunciar al deseo en pos de “la Respetabilidad” y sus angustias.

En la práctica se pulverizan en una década versiones semifeudales de la Decencia, que se guarecen en los pueblos y se arrinconan en las ciudades. Y al eliminar un gran número de convencionalismos, enmarcados por el “Que no me entere yo mismo de lo que hago en las noches”, la Revolución le da fluidez a la secularización. Quedan en pie las prohibiciones eclesiásticas y familiares y las reacciones machistas, pero disminuye esa vigilancia casi policiaca de las conciencias, el sentimiento de culpa. Desde luego, esto se da de modo desigual y combinado, pero en la capital se afianzan los espacios de tolerancia, lo que expresa una frase de la época: “Por mí que cada quien haga de su culo un papalote”. Persisten las aspiraciones de suprema decencia, pero cada vez más provienen de convenios sociales y no de convicciones inamovibles. El conjunto de prejuicios acepta incluir algunos, bastantes cambios.

En su versión de temperamento de caudillos, arte y literaturas nacionalistas y teoría de la singularidad, la Revolución mexicana nunca se aferra en demasía al ideal del Hombre Nuevo, que en la Revolución soviética desemboca en los campos concentrarios y en la Revolución cubana en los campos de trabajos forzados para homosexuales, Testigos de Jehová y “antisociales”. En México, de modo más bien declamatorio, se exige un Hombre Nuevo que traslade al campo civil la idealización de lo militar: valentía (ya no suicida), arrojo, fe en el Pueblo, virilidad sin mancha, desprecio a la blandenguería. Del Olimpo de Recios Varones se desprende un mito nacional, nacionalista e industrial: el Macho hasta las Cachas, de resonancias aún ahora tan costosas y trágicas, al ser tan real esta teatralización del patriarcado, al propiciar las devastaciones del alcoholismo, la violencia familiar, las riñas mortales, el abuso misógino, las violaciones como “el derecho de pernada de todo varón”.

En la Revolución, lo que pronto se identifica como machismo no es la valentía personal y de grupo, sino la ostentación sangrienta de la temeridad y la crueldad, entre sus consecuencias, no la más relevante, ni tampoco la menos dañina, está el sólo admitir unas cuantas imágenes de la dignidad. Lo demás les resulta monstruosismo, teratología. (Las primeras fotos de los maricones son las de los presos en la cárcel de Belén, a los indígenas suele retratárseles como fenómenos.) La discriminación radical se expresa a través de la deshumanización, el “pinche indio” equivale al “aquí no hay una persona”, y el “pinche joto” es la parodia levemente divertida de lo que por fortuna se reprime a partir de las carcajadas. Indios y jotos, cada uno en su espacio, no son humanos y mucho menos compatriotas, la versión enaltecida de lo humano.

A quienes la viven, la guerra les exige cualidades de temple, entre ellas, y sin sentido del humor posible, el apego a la versión única de la virilidad. Por eso, el revolucionario por antonomasia, Emiliano Zapata, al enterarse de la homosexualidad de Manuel Palafox, su ideólogo y el redactor de numerosos documentos, enfurece a tal grado que sólo lo perdona ante la fuerza del argumento político (luego del fusilamiento de Otilio Montaño habría sido desastrosa otra liquidación interna en el zapatismo). En la Ciudad de México, las reacciones no son tan extremas. En sus Memorias