Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

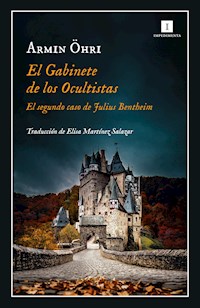

- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL

- Kategorie: Krimi

- Serie: Impedimenta

- Sprache: Spanisch

En el Berlín de 1865 una mujer es asesinada de manera brutal. Julius Bentheim, un joven estudiante de Derecho que, gracias a su talento como dibujante, gana algo de dinero realizando bocetos de escenas de crímenes, colabora con la investigación. Todos los indicios apuntan a la culpabilidad del excéntrico profesor de filosofía Botho Goltz, empezando por su propia confesión. Pero cuando el presunto asesino es finalmente llevado ante la justicia, hará gala de una astucia tan maquiavélica —no hay arma homicida ni móvil y la policía incluso ha hecho desaparecer sin saberlo algunas de las pruebas— que acabaremos preguntándonos si Goltz pagará por su sórdido crimen. Una magistral kriminalroman, primera entrega de la que está destinada a convertirse en una de las sagas policíacas de nuestra época.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 313

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Créditos

Título original: Die Dunkle Muse

Primera edición en Impedimenta: abril de 2016

© Gmeiner-Verlag GmbH, Meßkirch, 2012

Copyright de la traducción © Paula Aguiriano Aizpurua, 2016

Copyright de la presente edición © Editorial Impedimenta, 2016

Juan Álvarez Mendizábal, 34. 28008 Madrid

http://www.impedimenta.es

La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por

ACE Traductores.

Diseño de colección y dirección editorial: Enrique Redel

Maquetación: Cristina Martínez

Corrección: Susana Rodríguez

ISBN epub: 978-84-17115-33-3

IBIC: FA

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

A Wilkie

Venid, venid, ya nace el día,

el día del temor y del miedo,

el día que todo lo encauzará

y lo descubrirá.

El día de la furia, el día de la ira,

el día de la rigurosa venganza,

el día de la espina y de la púa,

de la causa injusta.

Angelus Silesius: Das jüngste Gericht

Capítulo uno

El día de su asesinato empezó para Lene Kulm de la forma habitual. Aquel 12 de julio de 1865 durmió hasta las once y después se encaminó hacia el matadero, donde hasta bien entrada la tarde se encargaba de recoger los huesos y los tendones inservibles de los cerdos y las vacas sacrificados y los tiraba a enormes cubas de hierro. El trabajo era desagradable y estaba mal pagado, pero nadie le disputaba el puesto y necesitaba el dinero para pagar el alquiler. Lene era joven, no hacía mucho que había cumplido los veinte años. Su físico no estaba tan estropeado como cabría esperar por su modo de vida, y gracias a su rostro ovalado y a sus ojos verdes oscuros casi se la podía considerar guapa.

Recogió mecánicamente los restos que los matarifes habían dejado tirados y limpió la rejilla metálica del suelo con agua. Alrededor de los desagües se formaron charcos rojos. Algunos de sus compañeros le dirigieron un par de palabras, pero Lene se limitó a asentir, ausente. La sangre animal que se escurría por la alcantarilla hizo que le vinieran a la cabeza las peleas de las dos últimas noches. Como siempre que tenía la regla, su novio la insultaba, le pegaba y la humillaba. Pensó con tristeza en la noche que le esperaba: una vez se pusiera el sol intentaría conseguir un par de clientes.

Era natural que durante la menstruación su segunda fuente de ingresos mermara. Sin embargo, siempre encontraba clientes poco escrupulosos. Ese día tomó una cena fría en un tugurio atestado de humo. Después de pagar, buscó el retrete para refrescarse. La antesala era estrecha y ni siquiera había un espejo sobre el lavabo. Lene se llevó la mano al bolsillo izquierdo de la falda y sacó un espejito, una borla y una polvera barata. Se maquilló profusamente y se abrió los botones superiores de la blusa. Con movimientos torpes, tironeó de su camisa interior hasta que el canalillo entre sus pechos fue claramente visible. También movió los hombros, primero hacia la derecha y después hacia la izquierda, y se aseguró de que se le vieran las aureolas pero que los propios pezones solo se intuyeran.

Se inclinó hacia delante para convencerse de que la zona del vientre seguiría cubierta en caso de que la camisa interior se le moviera. Nadie debía ver los hematomas, que no harían más que ahuyentar a los clientes. Gregor, su novio, normalmente le pegaba de manera que las marcas no se notaran. El carácter ingenuo e insustancial de ella le hacía amarlo incluso por esa deferencia.

Lene Kulm se miró en el espejo. Asintió de forma imperceptible al considerar que su aspecto cumpliría su objetivo aquella noche.

Una vez fuera de la taberna, emprendió el camino hacia el Spree. Paseó lentamente junto al río hasta llegar a Friedrichswerder. Antiguamente, junto al edificio cúbico de la Academia de Arquitectura se encontraban los almacenes centrales de la ciudad y varias casas particulares, pero Karl Friedrich Schinkel, el famoso arquitecto, había hecho que lo demolieran todo. Lene se detuvo bajo el haz de luz de un farol. Le dolían las piernas y se frotó las pantorrillas. A su izquierda se encontraba el río con sus gabarras amarradas, a su derecha se alzaban las fachadas de varios bloques de viviendas, y si miraba al frente podía verse la Academia. No le gustaba demasiado ese estilo moderno. La construcción, de cuatro plantas y ventanas dispuestas de forma geométrica, le recordaba a los planos cuadriculados de las calles de América. Nunca había salido de Berlín, pero así de frío e inaccesible se imaginaba el progreso del Nuevo Mundo. El único motivo por el que visitaba aquella plaza era el parque, cuyos arbustos y árboles ofrecían suficiente protección para que Lene pudiera hacer su trabajo con tranquilidad.

Había empezado a anochecer y Lene paseaba arriba y abajo por la orilla. De tanto en tanto echaba un vistazo al agua, que fluía tranquila. Pocas veces permitía que los sentimientos la afectaran, pero esa tarde esperaba con impaciencia la llegada de la noche. Aún había demasiados transeúntes, demasiadas ventanas iluminadas en los edificios de ladrillo.

Un grupo de jóvenes se dirigía hacia ella; seguramente eran estudiantes. Actuaban con atrevimiento e incluso le silbaron. Varias damas elegantemente vestidas con gorgueras y bordados que deambulaban por allí los miraron con desprecio. Lene bajó la mirada hacia sí misma con indiferencia. Sus pechos se balanceaban alentadores bajo la camisa interior. Media hora después, cuando los caminos ya se iban vaciando, dio media vuelta y regresó paseando al parque. La chusma no tardaría en llegar.

La noche era templada. Una brisa cálida y agradable rizaba el Spree. Un hombre achaparrado y corpulento se le acercó por la acera. Ella, juguetona, se levantó la falda hasta descubrirse las rodillas, y la dejó caer de nuevo. El extraño pareció mostrar cierto interés ya que ralentizó el paso. Lene se apartó del haz de luz y se retiró a una tupida mata de aligustre.

El hombre la siguió.

—¿Cuánto? —susurró. El aliento a alcohol inundó la nariz de Lene.

—Cinco groschen de plata.

—Es barato —comentó sorprendido.

—Es que no hay completo.

—Limpieza general, ¿eh? —Refunfuñó desalentado. Aun así, observó su rostro más atentamente mientras le deslizaba una mano por el escote—. ¡Vaya delantera de campeonato! —opinó estrujándole la carne caliente—. Bueno, no vamos a andarnos ahora con remilgos. Aquí tienes.

Ella se guardó las monedas, cogió al cliente de la mano y lo condujo a través de los arbustos hacia la fachada delantera de la Academia. Los gemidos contenidos que se oían cerca indicaban que había más parejas entretenidas por allí. Lene se dirigió hacia una de las ventanas, que por la noche se cerraba con persianas metálicas, y se sentó en el alféizar. Hábilmente, dejó que los tirantes de su vestido le resbalaran de los hombros para que las torpes manos de obrero del cliente pudieran sobarle los pechos.

Le toqueteó los pantalones, una prenda de trabajo de tela gastada, y le abrió la bragueta. Sus movimientos eran firmes, seguros y mecánicos, no había en ellos cariño alguno. El hombre gimió en voz baja cuando se derramó entre sus dedos pocos instantes después. Apartó bruscamente a la ramera de sí y se abotonó la ropa. Lene se limpió la mano en el césped y salió detrás del cliente, que ya había llegado a la acera y había emprendido el camino a casa sin despedirse.

Se propuso firmemente conseguir al menos otros dos clientes esa noche, y lo cierto es que no tardó mucho en cumplir su objetivo. Al dirigir sus pasos hacia la Marienburger Straße, constató satisfecha el peso de las monedas que llevaba encima. Finalmente se detuvo delante de la entrada de una casa de vecindad de varias plantas. Abrió la puerta y avanzó hacia la oscura escalera. Solo a través del tragaluz del último piso entraba un débil resplandor. Además, los escasos faroles de gas no funcionaban nunca.

La muchacha estaba contenta por haber sido capaz de encontrar un alojamiento en aquel edificio, cuya fachada estaba tan profusamente decorada con estuco. Su novio y ella no vivían en la parte delantera, sino que ocupaban una buhardilla del ala lateral, pero para Lene era la apariencia lo que contaba. Pensando en ello, dobló la esquina del pasillo hacia el vestíbulo que conducía a las estancias comunes de su lado del edificio. Desde allí cruzó un patio interior, pasó junto a la cochera, en la que se oía relinchar a los caballos, y entró en la parte trasera.

Lene se preguntó cuántos inquilinos estarían acostándose unos con otros en ese momento. Podían ser bastantes, ya que el edificio era grande y estaba bastante compartimentado: las viviendas eran minúsculas y estaban abarrotadas. Sin embargo, allí la situación por lo menos era aún soportable. Una compañera del matadero vivía a tan solo un par de calles de distancia y en su casa la gente se hacinaba incluso en los pasillos. La necesidad estimulaba el ingenio. Había también quien alquilaba colchones. Los lechos se compartían casi por turnos.

Una vez en el ático, Lene abrió la puerta que daba paso a uno de los pisos. En el suelo había un felpudo gastado. Una pata de corzo colgaba de un cordel que recorría la pared hasta una campana. En línea recta, el pequeño pasillo desembocaba en un patio de luces. Del techo pendían bolsas de papel atadas con cuerdas en las que guardaba hierbas secas. Las puertas a ambos lados conducían a los cuartos. El de la derecha lo ocupaba ella con su novio, Gregor; al inquilino del otro, un hombre obeso de barba pelirroja que vestía con demasiada elegancia para ese ambiente, solo lo veía de vez en cuando.

—¿Qué se le habrá perdido aquí? —le había preguntado su compañero un par de días atrás.

—Es rico, no hay más que ver la ropa que lleva. Puede que esta buhardilla sea su pequeño secreto.

—¿Quieres decir que trae aquí a sus mujeres?

—O a sus hombres.

—Ya, o a sus hombres —había repetido Gregor con una sonrisa maliciosa.

Sonrió al recordar la conversación y se detuvo ante el alféizar del patio de luces. El cristal estaba roto y dejaba entrar un vientecillo de lo más agradable. Abrió la ventana y se asomó al agujero, que imaginó como las profundas fauces de una bestia. Por una vez no se percibía ninguno de los olores que solía desprender la basura en descomposición de los vecinos. Los ocupantes de los pisos inferiores se quejaban constantemente de que los desperdicios de las plantas superiores desaparecían sin más por el patio.

Lene dudó un momento, y después se encogió de hombros. Se levantó varias capas de enaguas con decisión y soltó las cintas del cinturón menstrual que llevaba atado al vientre y a las piernas. Tras varias maniobras, sacó un paño de algodón con bolas de musgo empapadas de sangre. Dejó caer la compresa por el patio y oyó como esta rozaba la pared antes de ser engullida por la negrura del abismo.

Su madre había intentado inculcarle a golpes la anticuada costumbre de no lavarse durante el período. Sin embargo, a Lene le horrorizaba el olor de la sangre descompuesta. Después de acercarse la mano a la nariz para comprobarlo, se la limpió en el alféizar y dio un paso atrás para cerrar la ventana. El marco chirrió un poco y en los pedazos de cristal se reflejó la silueta de un hombre iluminado desde atrás. A la manera de un caleidoscopio, los fragmentos dibujaron una caricatura de pelo rojo y barba encendida.

Lene se dio la vuelta, asustada.

En el umbral de la buhardilla vecina había un hombre corpulento, vestido con un distinguido traje masculino. Llevaba un pantalón gris de tirantes abotonados, y una larga levita del mismo color. La elegante imagen se completaba con un chaleco de seda estampada. Lo único que no invitaba precisamente a la confianza era el rostro hinchado de tono bilioso del hombre. Incluso sus ojos expresaban más lascivia que vida. Sin embargo, al empezar a hablar, su voz resultó ser suave y lisonjera, de manera que las reservas de Lene se desvanecieron.

—Disculpe que me haya inmiscuido en sus asuntos personales, estimada señorita Kulm —comenzó diciendo—. Debería haberme hecho notar. Un error imperdonable. ¿La he asustado?

Lene negó con la cabeza sin decir palabra. Se sentía mal, como pillada in fraganti, y por algún motivo también avergonzada ante aquel hombre de mundo, tan bien vestido.

—Usted debe de ser la señorita Kulm, ¿estoy en lo cierto? —Sus mejillas carnosas se arrugaron cuando se acercó a ella, sonriendo. En la mano portaba un bulto marrón oscuro, posiblemente una vieja prenda de ropa que había anudado por las mangas. Le guiñó el ojo en un gesto cómplice mientras volvía a abrir la ventana y dejaba el fardo de ropa sobre el alféizar—. Todos tenemos secretos, ¿verdad, señorita Kulm? Así que si no me delata, yo tampoco la delataré a usted. ¿De acuerdo?

La muchacha asintió. Observó la chaqueta arrugada. Su novio tenía una igual, pensó mientras el hombre empujaba el bulto y lo lanzaba por el hueco del patio.

Cuando su vecino cerró la ventana, su mirada recayó sobre la repisa alargada de madera, y tuvo la impresión de que estaba bañada en color rojo. Levantó la mano instintivamente para comprobar si había algo de sangre.

Pero el lenguaje rebuscado del hombre, que volvía a disculparse, la trajo de vuelta a la realidad.

—Estimada señorita, le pido perdón una vez más. No es conveniente incomodar a nadie, lo sé. Soy incorregible… Y, sin embargo, a pesar de ser tan tarde, tengo que pedirle dos favores. Verá, señorita Kulm, esta tarde he sido convidado por su apreciado prometido.

—¿Gregor?

—Exacto, por Gregor Haldern. Sepa usted que me encontraba en el apuro de no contar con un cuchillo.

—¿Un cuchillo? —La situación cada vez le resultaba más grotesca.

El hombre se acarició la barba. Su aspecto imponente recordaba al del viejo emperador Barbarroja.

—Comencemos por el principio, señorita Lene —dijo con amabilidad y algo más de confianza mientras le tendía la mano—. Permítame: me llamo Botho Goltz, profesor de Filosofía. Como ya le he dicho, esta tarde me encontraba en un apuro. Debe usted saber que he adquirido una magnífica y jugosa riñonada en la carnicería a la vuelta de la esquina. Dado que acabo de instalarme, mi buhardilla aún no está del todo equipada. Ya dispongo de platos, vasos, e incluso de una bandeja para asar sobre la estufa de hierro fundido. Únicamente me falta la cubertería. Por eso me he permitido llamar a la puerta del señor Haldern para pedir prestado un cuchillo con el que trinchar el filete. Espere un momento, por favor…

Se dio la vuelta y desapareció en su buhardilla. Fuera, desde el pasillo, la mujer oyó un crujido y el ruido de sillas al ser arrastradas. Cuando regresó, el profesor sostenía un paquetito alargado envuelto en papel de periódico. Lene reconoció las páginas del Allgemeine Zeitung.

—No me quedaba agua para limpiar el filo —se disculpó Goltz.

—No se preocupe, no importa.

Le entregó el cuchillo envuelto y así permanecieron largo rato el uno frente al otro. La prostituta tuvo la sensación de que el hombre la examinaba.

Finalmente, cuando le resultó demasiado incómodo, Lene rompió el silencio.

—Antes ha mencionado usted dos favores.

—Sí, es cierto. Bien, ¿cómo explicárselo, señorita Kulm? El segundo favor es sin duda mucho más delicado. Resulta difícil dar con las palabras adecuadas.

—Hable sin rodeos, señor profesor.

—Seguro que ya se ha preguntado por qué un hombre como yo se ha instalado en un entorno como este, que es evidente que no parece corresponderse con su nivel. Naturalmente, con esto no quiero ofenderlos a usted ni a su prometido de ningún modo…

—Por supuesto que no —confirmó Lene, ingenua.

—Mi motivación es investigar la naturaleza de aquellos que por desgracia no siempre han gozado de buena fortuna. Los humanos estamos sometidos antes que nada a nuestros instintos. Una de mis características más destacadas es el apetito, lo confieso. Mi constitución ya le revela mi gusto por la comida, y que no desprecio tampoco el buen vino. Y no solo eso, también sé apreciar a las mujeres hermosas. Y precisamente usted, señorita Lene, es una mujer de una belleza excepcional.

Ella se sonrojó. Ni siquiera pareció darse cuenta de que se había dirigido a ella con un tratamiento más personal.

—¿Yo? En absoluto, señor profesor.

—Desde luego que sí, Lene. Lo único que buscaba era su cercanía. Ha llamado mi atención. Y no se avergüence, pequeña, ya conozco su fuente de ingresos secreta.

La prostituta comenzaba a vislumbrar adónde quería ir a parar aquel gordo. Todos los hombres son iguales, pensó cruzándose de brazos. En cuanto ven a una mujer bonita dejan de actuar con la cabeza. Pero antes le arrearía cien golpes en esa napia gorda y roja que tiene que aceptar cien groschen de plata por irme a la cama con él. Preferiría que esa fuera toda mi relación con el vecino.

Botho Goltz prosiguió sin dejarse desconcertar por la aparente postura de rechazo:

—Lene, me encantaría practicar el rito de Eros con usted, tenderla en el altar y adorar religiosamente su cuerpo inmaculado en una celebración del misterio. Por desgracia, esos días pasaron a la historia… Pero de todos modos deseo poseerla, Lene. Hoy mismo, esta misma noche…

—Estoy comprometida —acertó a decir ella en voz baja.

—Ni que decir tiene que ya he comentado mis pretensiones con el señor Haldern.

—¿Que ha hecho qué?

—Vaya dentro, Lene, y eche un vistazo a la cómoda de su buhardilla. Allí encontrará el primer pago que le he hecho por nuestra noche de amor. Su novio ha tenido la generosidad de dar el visto bueno a mi petición.

—¿El visto bueno? —repitió ella incrédula. Se dio la vuelta, empujó el picaporte y entró en el cuarto. Sobre la superficie de la cómoda distinguió un fajo de billetes. Desde la habitación contigua llegaban los ronquidos de Gregor.

—¡Cuánto dinero! —se le escapó.

—Y aún hay más —susurró una voz tras ella. El pelirrojo se había acercado. Rechinó los dientes y se pasó la lengua por los labios—. Ven, Lene, ven conmigo.

—Déjeme. Primero quiero refrescarme.

El rostro del hombre se ensombreció y un asomo de cólera le arrugó la frente.

—¡No, no hace falta! —le contestó bruscamente. Pero se corrigió enseguida, pensándolo mejor—. No, Lene, no te preocupes, ven conmigo.

Volvió a colocar los billetes donde estaban sin pensar en ello y dejó el cuchillo al lado. Su vecino esbozó una sonrisa fugaz mientras conducía a la mujer de la mano hacia su cuarto. La buhardilla era casi idéntica a la de Lene, solo que con la distribución invertida. La pared estaba revestida con paneles y unas cortinas de cotón cubrían el ventanuco, que seguramente tampoco dejaba pasar mucha luz durante el día. Apenas había muebles. Después de que Goltz encendiera una lámpara, la mirada escrutadora de Lene se detuvo sobre una mesa, una silla y un colchón que hacía las veces de cama. Junto a la estufa de hierro había una palangana llena hasta un tercio de un líquido oscuro. Al parecer era allí donde Goltz había cortado los filetes.

—Sabe que estoy menstruando… —comentó.

—Ya me he dado cuenta.

—¿Y no le molesta?

—Hay otras muchas maneras de obtener placer.

Lene asintió. Conocía a la perfección las perversiones de sus clientes. Naturalmente, todo tenía su precio, y estaba claro que el profesor había averiguado el suyo. Mientras se quitaba la ropa, Goltz contó tantos billetes como los del anticipo que había sobre su cómoda, los envolvió en un paño encerado y los dejó sobre la mesa. Se acercó a ella sonriendo y pronunció una cita misteriosa:

—Animula vagula blandula.

Ella sonrió con timidez sin entender una sola palabra. Sí sabía que era latín, porque ya había oído esos sonidos extraños una vez en una misa católica.

Él le agarró los pechos con sus garras y sus dedos juguetearon con sus pezones. El pelo rojo le crecía hasta en las manos. Ella intentó pensar en otra cosa con todas sus fuerzas, reprimiendo el asco que le revolvía las tripas. Evocó flores, una excursión que había hecho de niña con unos conocidos, la sensación de sentir bajo los pies la amplia calzada de gravilla apisonada de la avenida Unter den Linden…

Lene Kulm se arrodilló y levantó el trasero. Recostó la cabeza apoyando la mejilla en un cojín, de manera que pudiera observar a su cliente por el rabillo del ojo. Este se desvistió. No pudo evitar sonreír para sí al ver su pene, que apuntaba hacia arriba como la manecilla deforme de un reloj de pie. Trató de relajarse cuando Botho Goltz se puso manos a la obra. Fue un suplicio aguantar que perdiera el control, que se moviera hacia delante y hacia atrás, que le agarrara las caderas y que finalmente dejara caer todo su peso sobre ella jadeando. Su cuerpo resbaladizo, el pecho e incluso su barriga de tonel estaban cubiertos de pelo mojado y sudoroso.

—No te muevas. —El hombre ya no le hablaba en susurros, sino con un tono duro e imperativo. Lene constató sorprendida que el profesor se secaba el miembro directamente con la sábana, y que después la utilizaba para limpiarle el ano. Parecía hacerlo con sumo cuidado, poniendo toda su atención en frotarle el trasero, dejando la sábana cada vez más sucia. Lene no se atrevió a darse la vuelta y levantarse hasta que él no dio la impresión de haber terminado su trabajo.

El pelirrojo estaba ocupado poniéndose la levita sobre el chaleco. No quedaba ni rastro de la cariñosa amabilidad con la que la había agasajado pocos minutos antes. Le lanzó el paquete de tela encerada con brusquedad. Ella se vistió apresuradamente, se despidió con un par de palabras vacías y salió de la buhardilla.

Cuando ya tenía la mano en el picaporte de su cuarto, el profesor volvió a dirigirse a ella. Lene giró sobre sí misma con un ligero y brioso movimiento que hizo que el pelo le ondeara. Fue un gesto gracioso que Botho Goltz, profesor de Filosofía, seguramente advirtió mientras sacaba el cuchillo y le rajaba el vientre desde abajo.

A Lene se le salieron los ojos de las órbitas. Quiso gritar, pero no pudo hacerlo porque una mano le tapó la boca. Un dolor espantoso como nunca había sentido antes la atravesó cuando Goltz giró la hoja en su interior antes de sacarla. Sus ojos miraban en dirección al rostro perfilado en rojo de su asesino, que recordaba más que nunca a una máscara demoniaca. La cabeza se le llenó de imágenes del matadero: músculos, tendones e intestinos desgarrados. El hombre hundió el cuchillo una vez más, rápido y con decisión. Esta vez fue en el cuello. Lene jadeó, trató de respirar, pero todo lo que le llegó a la tráquea fue un torrente de sangre caliente que la ahogó.

Botho Goltz sostuvo el cadáver en pie dejándolo reposar sobre sus fuertes brazos. Sacó hábilmente de su escote el paño encerado con los billetes. Acto seguido, arrastró a Lene hasta el centro del pasillo, donde la dejó sobre el suelo, y buscó con cuidado otros diez puntos en los que clavarle el cuchillo. Lo hizo con toda tranquilidad. Por último, rebuscó entre sus faldas hasta dar con la llave de su casa.

Después se puso de pie y contempló su obra. Se secó las manos en los pantalones y abrió la puerta de la casa de Lene. Desenvolvió los billetes y dejó caer la tela ensangrentada por el patio de luces. Con exactitud metódica, repasó una vez más los elementos que debía tener en cuenta. Asintió como para cerciorarse de que todo marchaba según el plan y solo entonces entró en su buhardilla…

Poco después volvió a salir al pasillo. Esta vez llevaba consigo un cuchillo limpio. Se arrodilló y sumergió la hoja en el charco de sangre que se había formado en el suelo. Se levantó silbando, de buen humor, abrió la puerta que conducía a las escaleras y agarró la pata de corzo para hacer sonar la campana. De pronto recordó la cita en la que Marcial afirmaba que un hombre bueno siempre es un principiante. Había estado a punto de cometer un error. La sonrisa de satisfacción de su rostro casi se había esfumado cuando empezó a aporrear con el puño la puerta de la buhardilla vecina.

Botho Goltz oyó el paso arrastrado de una persona con pantuflas seguido del ruido de un pestillo descorriéndose. En el umbral apareció una mujer de unos setenta años. De la parte superior de la nariz le nacían dos arrugas verticales que le atravesaban la frente. Unas gafas le colgaban de un cordón sobre el pecho. A pesar de ser mayor y de no ver bien, su saludo sonó grosero:

—Borracho, ¿no es así?

El profesor la miró con franqueza, casi como pidiendo perdón, le mostró el cuchillo y dijo:

—Perdone la molestia, señora, pero ¿tendría la bondad de avisar a la policía? Acabo de asesinar a su vecina.

Capítulo dos

El comisario de la brigada criminal Gideon Horlitz recibió la noticia del asesinato de Lene Kulm de madrugada. Cuando el mofletudo aspirante a policía al que habían enviado con el mensaje urgente lo encontró por fin, estaba registrando el escenario de una tragedia humana. Varias personas, la mayoría de uniforme, se arremolinaban a su alrededor discutiendo agitadamente y recorriendo la habitación con cintas métricas y tendeles. Solo uno había dejado de moverse: colgaba de una cuerda del techo y bajo él había una silla volcada.

El grupo de agentes había acudido a una de aquellas bocacalles algo alejadas, que, a diferencia de las del centro de la ciudad, no estaban abarrotadas de carros de caballos, obreros y holgazanes. La habitación en la que investigaban el suicidio formaba parte de un cobertizo situado en la parte trasera de un extenso terreno probablemente utilizado por su dueño como lugar de retiro, para descansar de la vorágine de la vida.

El comisario Horlitz se inclinó para observar con más atención el trabajo del dibujante de escenas del crimen.

—Buen trabajo, Bentheim. Su talento queda demostrado una vez más.

Julius Bentheim levantó la mirada un instante y sonrió agradecido. Tenía diecinueve años y, gracias a su habilidad, se ganaba un dinero extra para costearse sus estudios de Derecho. Pasó el pulgar por un punto del papel que no consideraba muy logrado y borró una pequeña mancha de carboncillo. A continuación, cogió una pintura blanca, después un lápiz de cera, y mejoró los detalles de la imagen. Los policías le gritaban medidas de longitud y altura sin cesar. Había trazado la planta del lugar del crimen a escala 1:25, y ya solo faltaban unos pocos retoques para que el dibujo estuviese acabado.

Una vez concluyó, se puso a escuchar con atención la conversación entre Gideon Horlitz y el mensajero del antiguo Palacio Grumbkow, sede de la jefatura de policía.

—¿El profesor Goltz, dice usted?

El joven asintió y los ojos de su superior se encendieron.

—¡Caramba! Una presa importante.

—Por eso se requiere urgentemente su presencia, señor comisario. Es un auténtico caramelo para la prensa. Si se lo huelen, adiós tranquilidad.

—¿Quién más hay allí?

—Cuatro o cinco gendarmes, un juez de instrucción, un fiscal y el comisario Bissing.

Horlitz levantó una ceja.

—Y, dígame, si ya tienen un comisario, ¿para qué me necesitan a mí?

—Al parecer Bissing conoce personalmente al profesor —explicó el mensajero.

—Ajá, entiendo… —La mirada del comisario vagó por la sala hasta recaer en su dibujante. Más adelante, Julius Bentheim recordaría ese momento con martirizante claridad. Fue el instante decisivo en el que su vida tomó un rumbo que la marcaría para siempre. Y la diosa Fortuna, implacable, había decidido abrirle los ojos a los abismos del alma humana—. Señor artista —se dirigió a él Horlitz—: lo siento, pero su jornada acaba de prolongarse.

La vida despertaba poco a poco en la Marienburger Straße. Los primeros coches traqueteaban sobre los adoquines y las campesinas traían sus productos de las afueras a los mercados de la ciudad. Sin embargo, los inquilinos de la casa de vecindad aún no sabían nada del crimen que se había cometido en el ático. Julius Bentheim estaba sentado frente al comisario en un landó, un coche de cuatro plazas y cuatro ruedas cuya capota podía abrirse y cerrarse. Aquella noche de julio había sido bochornosa, así que llevaban el coche descubierto. Habían recorrido en silencio algo menos de media milla prusiana cuando el chófer llegó a su destino y detuvo los caballos.

—Bajemos —dijo Horlitz entre dientes.

Salieron tras abrir la portezuela. El joven Bentheim estaba impaciente. Aunque sus estudios apenas le dejaban tiempo libre, le encantaban aquellos encargos, puesto que le posibilitaban conocer los rincones más singulares de Berlín. Además, no le pagaban mal. La labor que desempeñaba era mayormente nocturna, de manera que, además de la remuneración habitual, solía recibir un suplemento. Gran parte de las veces lo llamaban para reproducir las huellas de algún robo con allanamiento. De vez en cuando entraba en contacto con criminales de poca monta, putas y proxenetas. El trabajo era variado y estaba lleno de sorpresas; y eso era precisamente lo que le gustaba a Julius.

Un gendarme los aguardaba ya en la entrada. Saludó a los recién llegados con un gesto de la cabeza y les abrió la puerta. En la mano sostenía un farol, cuya sola luz bastaba para iluminar el portal.

—Resulta difícil orientarse aquí dentro. Esto es un auténtico laberinto. El fiscal ha creído que debía esperarlos aquí abajo. Y no le falta razón.

Subieron por la escalera que Lene Kulm había ascendido pocas horas atrás. Gideon Horlitz preguntó entre jadeos:

—Este fiscal que está de servicio, ¿es alto y delgado y lleva el pelo peinado de un lado a otro sobre la calva?

—Sí, señor comisario.

A Bentheim le pareció distinguir una sonrisa al débil resplandor del farol.

—Entonces es Theodor Görne.

—Efectivamente, así se llama.

—Hum… —El comisario murmuró algo incomprensible. Era un hombre de cincuenta y tres años y estaba echando barriga. Llevaba el pelo entrecano impecablemente peinado. Había servido durante quince años como comandante en un regimiento de dragones y de allí pasó al cuerpo de policía. En noviembre de 1848, había participado en la disolución de la Asamblea Nacional Prusiana por parte del ejército; una circunstancia harto embarazosa que se guardaba muy mucho de mencionar siempre que podía.

La escena que se les presentó al alcanzar el último piso tenía cierto aire caprichoso. Varias personas se apretaban en un espacio reducido, estorbándose unas a otras. A la derecha, un gendarme interrogaba a una vecina de rostro pálido; a la izquierda, en el pasillo, se veía el cadáver salpicado de sangre de una joven. A su alrededor había hombres uniformados pertenecientes al cuerpo de policía de Berlín.

Julius se sacó del bolsillo del chaleco el Mercier que le había legado un tío suyo y miró la esfera.

—¿Qué hora es? —preguntó Horlitz.

—Las cuatro y cuarto.

—Entonces los vecinos más madrugadores estarán a punto de levantarse ya. Esto puede convertirse en un circo cuando se den cuenta de que hay policía en el edificio. Sígame, Bentheim.

El exsoldado prusiano se abrió paso hacia los gendarmes situados en el lugar del crimen. Junto a la puerta de la buhardilla de la derecha había un hombre en cuclillas.

—Lene —murmuraba sin cesar—, Lene mía… —Su rostro parecía inexpresivo y tenía los ojos vidriosos. Su gesto torturado reflejaba un sufrimiento atroz. A Gideon Horlitz le resultaban ajenos los instintos propios de la gente común, como la lástima por un completo desconocido. Sin embargo, el joven Bentheim no pudo evitar sentir compasión por aquella criatura.

Uno de los gendarmes hizo un gesto con la cabeza hacia la puerta de la segunda buhardilla, y Horlitz y Bentheim se volvieron hacia ella. Entraron juntos en la vivienda del profesor. En la estufa de hierro que había en el centro de la habitación crepitaba un fuego que irradiaba un calor de lo más agradable. En una silla junto a la pared panelada del fondo estaba sentado un hombre achaparrado de cabello rojo intenso. El fiscal Görne estaba inclinado sobre él y le hablaba con insistencia. A cierta distancia, delante del ventanuco, dos hombres conversaban; uno de ellos era Moritz Bissing, el comisario comprometido. Cuando vio a Horlitz, le hizo una señal para que se acercara.

—¡Gideon! Qué bien que hayas podido venir. ¿Me permites que os presente? Este hombre que está a mi lado es el juez de instrucción Karl Otto von Leps.

Se dieron la mano. La del juez, un hombre decrépito de cara descarnada, estaba congelada.

—Encantado —dijo Horlitz respetuosamente.

Bissing prosiguió:

—He informado al señor juez de que el asesino confeso, al igual que yo, es miembro de la Sociedad Antropológica Renan y Feuerbach, así como académico correspondiente de la Academia de las Ciencias. El profesor Goltz y yo nos hemos visto ya en diversas ocasiones y nos conocemos mutuamente. Por eso me he permitido enviar un mensajero a buscarte, Gideon. Sabía que hoy tenías turno de noche.

—¿Puedes contarme qué medidas se han tomado hasta el momento?

—Señor comisario, disculpe que intervenga —dijo el juez—, pero, ahora que ha llegado, la presencia del colega Bissing ya no se antoja necesaria. Su relación con el autor del crimen es delicada, de manera que lo relevo de su tarea.

Moritz Bissing se inclinó sin decir palabra, le dio una palmadita amistosa en el hombro a Horlitz y se retiró. Karl Otto von Leps escudriñó con la mirada al joven dibujante, que estaba situado dos pasos por detrás del comisario y lo había oído todo.

—¿Y usted es…?

—Es mi protegido —respondió Gideon anticipándose a Bentheim.

—Bien, bien. Veamos, comencemos pues por el principio: la vecina, la viuda Bettine Lützow, ha dado la voz de alarma. Según su testimonio, el profesor Goltz ha aporreado su puerta con toda tranquilidad y le ha hecho saber que acababa de cometer un asesinato. Como es natural, la viuda Lützow se ha asustado, ¿quién podría reprochárselo? No recuerda las palabras exactas, pero Goltz ha pronunciado más o menos esta confesión: «Acabo de asesinar a su vecina».

—¿Ha dicho «asesinar» o «matar»?

—Podemos descartar un homicidio involuntario, si es ahí adonde quiere ir a parar. Ha tenido que actuar metódicamente. Por cierto, hemos identificado a la víctima como la ayudante del matadero Magdalene Kulm, de veintiún años, conocida por todos como Lene. Ya teníamos su expediente, debido a que ejercía la prostitución de forma ocasional y había sido detenida anteriormente.

—Magdalene… —repitió el comisario, meditabundo—. Nomen est omen. ¿Y qué pasó después?

—El profesor regresó sin inmutarse a su cuarto, donde esperó a que llegaran los agentes. —El anciano señaló al pelirrojo con un movimiento rápido del brazo—. Desde entonces está sentado en esa silla y permanece en un obstinado silencio.

—¿Quién es el pobre diablo del pasillo?

—Según Lützow, el prometido de la señorita Kulm. Sin embargo, yo creo que se trata más bien de su amante y proxeneta. Aunque hay que reconocer que está destrozado. Y ahora le toca a usted, Horlitz: ocúpese del caso. Y ayude a ese fiscal antes de que vuelva a meter la pata. —Y, bajando la voz, añadió—: Entre nosotros, todo el mundo sabe que ese hombre es una vergüenza para el gremio.

Julius Bentheim bajó la mirada. Que incluso un juez pusiera en entredicho a sus propios fiscales no hacía más que corroborar la mala fama que tenía la justicia entre la población. La jefatura superior de policía y el calabozo municipal ocupaban el antiguo palacio del mariscal de campo Von Grumbkow en Molkenmarkt. El tribunal penal se había instalado en 1771 justo al lado, en lo que había sido el palacio del conde de Schwerin. Debido a la violencia policial que a menudo se ejercía indiscriminadamente, el complejo se consideraba un auténtico epicentro del horror.

El comisario dirigió una mirada triste a Theodor Görne, que se las veía y se las deseaba con el sospechoso, y se encogió de hombros con resignación.

—Mi querido Julius, mire y aprenda. Y levante acta. Sabe hacerlo, ¿verdad? Papel y lápiz no le faltarán. —Rodeó la estufa y se ofreció al fiscal para hacerse cargo del interrogatorio. Görne se pasó la mano izquierda por la cabeza para alisar un par de cabellos y, aliviado, aceptó la oferta.

—Todo suyo —dijo escueto.

Gideon Horlitz se acuclilló delante del tipo obeso de barba roja y lo miró fijamente. Su barriga y su expresión salvaje y canalla le hacían parecer un personaje malvado sacado de un cuento. Para su sorpresa, en el rostro del profesor se dibujó una sonrisa, e incluso le dirigió la palabra:

—Ah, el nuevo comisario… Por fin podemos ponernos manos a la obra. Lo último que queremos es un escándalo judicial. Es muy loable que el bueno de Moritz se haya apartado voluntariamente del caso. Y bien, ¿en qué puedo ayudarlo?

Horlitz miró desconcertado a Bentheim, que entre tanto había afilado un lápiz de grafito y ya estaba poniendo por escrito con taquigrafía alemana en cursiva todo aquello que se decía. Utilizaba el sistema de Franz Xaver Gabelsberger, un bávaro, funcionario de la administración central, fallecido dieciséis años atrás. Su código era práctico y fácil de descifrar, y Julius también lo usaba en sus clases de la universidad.

—Bueno, eh… —balbuceó Horlitz—, ¿tiene algo que decirnos, señor profesor?

—Nada en absoluto. En lo que respecta a este complicado caso, apelo a mi derecho a guardar silencio. En cuanto me hayan trasladado al Palacio Grumbkow, quiero que me asignen un abogado de oficio. Él se ocupará de todo. Eso me permitirá dedicarme de nuevo a mis estudios. Todo este embrollo policial resulta agotador. ¿No le parece, señor…?

—Gideon Horlitz.

—¡Ah, Gideon! Uno de los seis jueces de las tribus de Israel. Es un nombre bonito. Traducido significa «el aniquilador, el destructor». Esperemos que no destruya este caso, Gideon. O que el caso no lo destruya a usted.

Una sonrisa diabólica y fugaz se deslizó por sus mejillas antes de que recuperara su aspecto manso y afable.

—¿Renuncia pues a declarar?

—Correcto.

—Bien, si no quiere hablar, esto carece de sentido. Ordenaré su traslado a Molkenmarkt.

—Muy amable. Pero no es mi intención envolverme en un velo de completo silencio, comisario. Estoy a su disposición para entablar una pequeña charla… Elija usted el tema: literatura, filosofía, música… ¿Qué le apetece más?

—¿Y qué le parece la medicina? ¿Patología de la locura? —le espetó Horlitz.

—¡Bueno, bueno, señor comisario! ¿A qué viene semejante arrebato? Para demostrarle que comprendo la difícil situación en que se encuentra, voy a permitirme darle un consejo.

—¿Un consejo?

—Sí, un consejo. Una especie de recomendación más bien, una indicación, si así lo prefiere: pida que se elabore un inventario.

Gideon Horlitz se irguió por completo y recuperó el semblante impenetrable. El lápiz de Julius Bentheim descansaba sobre el papel. El dibujante observó con interés a su mentor, que movía la mandíbula y rechinaba los dientes. Finalmente, ordenó al profesor con un gesto desabrido que se levantara. Un gendarme que había seguido la escena desde el pasillo se acercó.

—Lléveselo.

Botho Goltz se dejó conducir hacia la puerta sin oponer resistencia. El joven Bentheim