Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

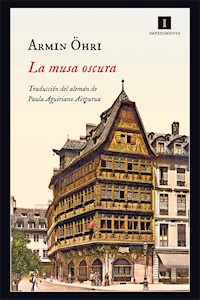

- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Impedimenta

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

Prusia, Año Nuevo de 1865. El barón von Falkenhayn ha organizado una grandiosa celebración en su castillo campestre. Allí tiene lugar una sesión de espiritismo a la que asisten trece individuos y que se revelará mortal. El terror se apodera de la región desde esa misma noche, cuando el farmacéutico de la localidad aparece aplastado por lo que se describe como el atroz sonido de unos cascos de caballo. En contra de la opinión pública, el joven estudiante de leyes Albrecht Krosick pasa a la acción y decide fundar "el Gabinete de los Ocultistas", que también constará, adrede, de trece miembros. Pero las muertes no cesan, y su gran amigo Julius Bentheim, dibujante para la policía y detective aficionado —"La musa oscura"—, tendrá que enfrentarse, además de al caso, a sus propios fantasmas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 267

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

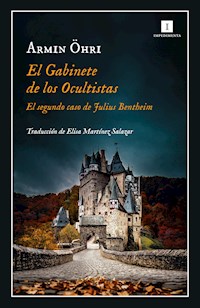

El Gabinete de los Ocultistas

El segundo caso de Julius Bentheim

Armin Öhri

Traducción del alemán a cargo de

Un trepidante thriller criminal del autor de «La musa oscura», que trasciende las fronteras de la literatura gótica, para amantes de las tramas policiales de culto.

«La escritura de Öhri, una auténtica rara avis en el género, es simplemente deliciosa.»

Laura Fernández, El Cultural

Para Edwin

Se abalanza sobre mí con espantosa ira,

me chupa la sangre de miembros y mejillas,

de mis labios y boca aspira el aliento

y exhala el aire sepulcral en mi pecho.

(Johann August Apel: «Das Schreckbild»)

Capítulo uno

En la Nochevieja de 1865, los invitados se reunieron para invocar a los espíritus y ninguno de ellos sospechaba que, al final de la velada, se encontrarían con un cadáver. El castillo campestre de Buckow fue el escenario de los festejos. El barón Valentin von Falkenhayn —inquilino temporal— los había invitado a un copioso banquete seguido de una sesión espiritista. El camino de acceso a la casa señorial de dos plantas, con espacio suficiente para que coches de punto y coches de viaje diesen la vuelta, ascendía ligeramente y desembocaba en el pórtico de entrada. Sobre una estrecha puerta de dos hojas había un rosetón semicircular; durante el día, la luz del sol lo atravesaba y todo el vestíbulo quedaba iluminado.

Ya casi eran las siete de la tarde cuando un landó tirado por dos caballos giró desde la carretera principal hacia el terreno del castillo. El joven caballero cuyo rostro se hizo visible en la ventana lateral contemplaba el paraje alumbrado por la luna. Sobre los parterres había nieve, un esplendor blanco que centelleaba al brillo de los astros nocturnos y transportaba al pasajero del carruaje a un mundo de cuento. Las cimas de los abetos, maquilladas con el polvo de la nieve, se sucedían con rapidez al pasar el coche; los caballos levantaban la fresca y fina escarcha con sus cascos. La zona de jardines, con sus macizos de flores dispuestos de forma rigurosamente geométrica, parecía algo barroca. El landó tomó una curva para dirigirse a los primeros edificios accesorios, situados delante del castillo, y su ocupante volvió la vista ante las palabras que le había dirigido la persona que le acompañaba, sacándole de sus pensamientos.

—Ha sido todo un detalle por parte de Gideon el enviarnos al campo en su lugar —dijo el viajero en tono distendido—. No lo tiene fácil como comisario de policía: siempre de servicio, disponible a todas horas, mientras otros van a la caza del placer. ¡Ay! ¿Qué digo, Julius? ¿Otros? ¡Nosotros! ¡Nosotros nos divertimos, nosotros somos los que descorchamos el champán!

Los labios de Julius Bentheim esbozaron una leve sonrisa al oír a su amigo hablar así. Esa misma tarde los dos compañeros, estudiantes de leyes, se habían puesto en marcha desde Berlín; vivían juntos cerca de la Universidad Friedrich Wilhelm, bajo el techo de la viuda de un oficial. Albrecht Krosick era el nombre del mayor de ellos, y había convencido a su colega para hacer la excursión al campo. La propuesta de celebrar la Nochevieja en la Suiza de la Marca de Brandemburgo[1] provenía de Gideon Horlitz, un comisario de la gendarmería prusiana con el que los dos habían trabado amistad.

—En realidad, estamos invitados mi esposa y yo —había explicado Horlitz a Albrecht cuando se cruzaron en el antiguo palacio del gran mariscal de campo, Von Grumbkow, en Molkenmarkt—. Pero estoy de servicio y mi Clara no quiere viajar sola.

—Y el señor de la casa, ¿sabe que nos manda a nosotros en su lugar?

—Puedo enviarle un aviso, si así lo prefiere. Pero no tendrá nada en contra, Albrecht, se lo aseguro. Va usted recomendado por mí.

—Eso me honra. Pero ¿no estaremos fuera de lugar?

—¿Estaremos?

—Le pido disculpas. Comprenderá que me lleve a Julius… El pobre necesita empezar a distraerse de una vez. Está insoportable desde que desapareció su novia. Todo ese mal humor, señor comisario… Es una calamidad.

Horlitz, benévolo, le dio una palmada en el hombro:

—Sí, lléveselo, una idea excelente…

Los estudiantes salieron de la estación Küstriner hacia el este y recorrieron un tramo de la línea que en el futuro uniría Königsberg con la capital. Poco antes de Strausberg, donde terminaba la red ferroviaria, se apearon y pararon un landó. Mientras las ruedas del carruaje avanzaban a trompicones sobre la nieve rechinante, Albrecht Krosick contemplaba a su acompañante a la débil luz de un farol aceitoso.

Julius Bentheim celebraría pronto su vigésimo cumpleaños. El atractivo contorno de su rostro y la punzada levemente melancólica que expresaban sus ojos quedaban resaltados por la falta de sombrero. No se lo había puesto, ya que había decidido peinarse y engomar su pelo castaño, y todo ello le confería un aire de especial elegancia. Albrecht solo era un poco mayor que su amigo y, a la vez, algo más enjuto y de un carácter de natural alegre, rasgo que aquel día reprimía a sabiendas.

En el exterior apareció ante ellos un edificio auxiliar, un granero de paredes entramadas con un cobertizo para los carros y espacio de almacenaje para las gavillas de cereal. El cochero les comunicó poco después, a través del tubo acústico, que en breve llegarían al castillo de Buckow.

El landó redujo la marcha hasta que se detuvo en una explanada situada ante el edificio, alumbrada con antorchas y faroles de gas. Bentheim abrió la portezuela y bajó del coche. Cuando miró a su alrededor, vio otros carruajes: varias calesas sencillas, pero también una pomposa berlina con blasones en la caja. Al lado había un mozo de cuadra, diligentemente ocupado en refrenar a un caballo encabritado. El estudiante siguió la escena hasta que su atención se posó sobre dos sirvientes que se les aproximaban cubiertos con gruesos paletós. Mientras uno de ellos instruía al cochero sobre dónde podía aparcar su vehículo, el otro recibía a los dos recién llegados.

—Si me acompañan los señores, por favor… —dijo finalmente—. El barón los espera.

Bentheim le susurró a Albrecht:

—No dijiste nada sobre un barón cuando me invitaste.

—El barón Valentin von Falkenhayn. Pensé que no tenía importancia.

—¿Que no tenía importancia? ¿Cómo se dirige uno a un barón? Es algo que deberíamos saber, ¿no crees?

—Con «Su ilustrísima». O simplemente como señor Von Falkenhayn. Relájate, Julius, la noche será deliciosa. Estarán presentes algunos amigos nuestros. No vamos a estar entre extraños, no del todo.

Bentheim respiró hondo mientras les guiaban hacia el interior del edificio. Sobre el vestíbulo al que habían entrado había una galería de retratos de miembros de la familia pomerana de los condes de Flemming, la cual solo era accesible a través de una escalera curvada. Situado entre los cuadros, llamaba la atención su escudo de armas familiar: un lobo saltando, con la lengua y las garras rojas. El sirviente les señaló unos percheros de pared para los abrigos que tenían a su derecha. Las baldas de un armario abierto al que le faltaban las puertas hacían las veces de bandejas para los sombreros.

—Aquí tienes, mi valioso nomenclátor[2] —dijo Albrecht burlón, mientras dejaba caer un par de monedas en la mano del hombre y le entregaba su capa—. Ve y anuncia nuestra llegada.

—Qué amable —respondió el hombre imperturbable, y les indicó que lo siguieran alargando el brazo. El criado los condujo hacia una estancia que se encontraba a una temperatura templada y agradable, que se extendía como una sala abovedada por la parte central del edificio. A la izquierda se hallaban dos mesas dispuestas para la cena. A la derecha, junto a una puerta doble, se alzaba un reloj de pie. De cara al jardín, cerraba el espacio una cristalera con unas vistas inigualables a la naturaleza que podía ofrecer Buckow, probablemente un panorama extraordinario y ameno a la luz del sol. El pueblo estaba situado en un circo glaciar originado en la Edad de Hielo, rodeado por cinco lagos y una cadena de colinas boscosas. Dado que el interior de la sala se había iluminado con cierta exigüidad, el paisaje cubierto de nieve destellaba con aún más claridad y desplegaba un encanto del cual era difícil sustraerse. Un pequeño conjunto de personas —aproximadamente, una docena de hombres en compañía femenina— se encontraba de pie junto a las ventanas disfrutando de la vista. Algunos se dieron la vuelta cuando el sirviente anunció a los estudiantes, y un hombre de pelo rubio con frac y pantalón ceñido se separó del grupo y se dirigió hacia ellos.

—¡Bienvenidos, señores! Han llegado justo a tiempo para el aperitivo. Deben ser los sustitutos del comisario Horlitz. Jóvenes y fuertes, ni más ni menos que la nueva generación prusiana —dijo con gran satisfacción, y les tendió la mano a ambos. Una línea clara en su cuello mostraba la cicatriz de una antigua herida—. Con su permiso, me presento: soy el barón Falkenhayn. ¿Se unen a nuestro grupo, señor… Krosick?

—Bentheim. Julius Bentheim. Mi amigo es el señor Krosick.

—Maravilloso. Magnífico. Vengan, les presento a las damas y a los caballeros.

Con la grandeza propia de un hombre de mundo, la voz del barón retumbó por la sala:

—Amigos míos, me permito presentarles a los señores Bentheim y Krosick. La juventud de Prusia, nuestro futuro.

—¡Vaya, vaya! —se oyó la voz de un hombre que se les aproximaba—. Así que nos volvemos a ver. Espero que ustedes dos no estén aquí por motivos profesionales. Nuestro último encuentro no tuvo buena estrella, considerando dónde tuvo lugar.

—¿Se conocen? —preguntó el barón.

—Frecuentamos la casa de la señora Lewald —contestó el hombre, cuyos ojos brillaban juveniles. El pelo de su bigote había crecido un poco desde su último encuentro y sus patillas se extendían como musgo salvaje—. Coincidimos por última vez hace tres meses, con motivo del affaire Goltz.

—Oh, el caso de asesinato Kulm. Un asunto espantoso —dijo el anfitrión—. Puesto que son asistentes al salón de la señora Lewald, daré la instrucción de cambiar el orden de las mesas. Hay algunos literatos aquí, si no me equivoco, ¿no es cierto, Theodor? Pero ahora discúlpenme, querría informarme de cuándo se servirán los entrantes.

Hizo una reverencia, y Julius, Albrecht y Theodor lo siguieron con la mirada.

—Un hombre de los que a mí me gustan —manifestó Krosick—. ¿Se conocen desde hace mucho tiempo?

Fontane, el escritor y periodista del Neue Preußische Zeitung —diario llamado simplemente Kreuz-Zeitung («Periódico de la cruz») por la cruz de hierro que aparecía en su título—, sacudió la cabeza.

—De ningún modo, el señor barón está en el país solo desde hace pocos meses. Quien me introdujo a mí en estos círculos fue Balduin Möllhausen, que, por cierto, también está aquí esta noche.

—Toda esta riqueza… es bastante notable —se le escapó a Julius asombrado.

—Notable, pero alquilada —aclaró el escritor—. El señor barón solo está aquí de forma temporal. El castillo pertenece a la familia Flemming. Observe el artesonado: un trabajo de Karl Friedrich Schinkel. Entonces todavía era joven y aún no había tenido la ocurrencia de pavimentar todo Berlín con su clasicismo.

—¿Cómo es que es usted tan experto en estas cosas?

Fontane sonrió.

—Me cito a mí mismo, joven Bentheim. Consulte usted mis Paseos por la Marca de Brandemburgo; creo que fue ahí donde escribí que Buckow y su castillo inducen a la exaltación, la ensoñación y la creación literaria. Pero estábamos hablando sobre Falkenhayn…

—Exacto, ¿qué sabe usted de él?

El hombre deslizó su mirada por el grupo de personas que de manera paulatina se iban alejando del ventanal, se acarició las patillas y señaló la mesa.

—Sigamos allí nuestra conversación.

Poco después, una vez que los dos estudiantes y el literato hubieron tomado asiento, Fontane retomó el hilo de su discurso. Se encontraban en el extremo de la mesa, flanqueados por dos jóvenes soldados prusianos vestidos de uniforme y un extraño tipo de unos cuarenta años, con barba voluminosa y unos ropajes como de trampero norteamericano.

—El barón es de Frankfurt —explicó Fontane—. No del Frankfurt de Hesse, sino del Frankfurt del Óder. Procede de una familia de la vieja nobleza, durante mucho tiempo empobrecida, pero el bueno de Valentin ha logrado volver a acumular y consolidar el patrimonio familiar. Ha demostrado tener buena mano al invertir en turismo. Si hubiesen llegado esta tarde, habrían tenido la oportunidad de fijarse en todas las villas de estilo Heimatstil. La mayoría de ellas son del barón. Las mandó construir hace dos años y, ahora que el ferrocarril oriental está atrayendo a multitud de excursionistas de postín a la Suiza de Brandemburgo para la temporada de verano, se está haciendo de oro.

—¿Y existe también, quizá, una bella baronesa?

Bentheim rio para sus adentros, pues había sido ciertamente inevitable que su amigo Albrecht preguntase por una mujer. La respuesta de Fontane llegó con cierta vacilación. Un criado se acercó a ellos para servir canapés y un vino berlinés ligeramente seco.

—Hubo una dama —explicó al fin—. Por desgracia, murió. Han pasado ya unos años, ocurrió cuando el barón permaneció en ultramar por un tiempo más prolongado. Pero tiene una hija, Babette, de 14 años, hecha todo un torbellino, que es la niña de sus ojos.

—Es, en verdad, una damita espléndida —tomó entonces la palabra el señor del atuendo extraño, sorprendiéndoles a todos—. Madura y juguetona a la vez; he tenido el placer de conocerla hoy.

Con un movimiento de cabeza señaló hacia la segunda mesa, en la que el barón entretenía a los otros invitados. Una muchacha con un vestido rojo de corte holgado adornado con encajes estaba sentada junto a él. Se reía con ganas, se pasaba los dedos por los rizos marrones, que le caían sobre los hombros, y se cogía del brazo de su padre, un gesto que algún que otro caballero seguía con la mirada llena de secreta envidia.

—¡Una visión para los dioses! —opinó su compañero de mesa, a quien Julius había reconocido sin dificultad como Balduin Möllhausen, el famoso viajero experto en las tierras de América y autor de novelas de aventuras—. Con los indios ya tendría edad de merecer.

—Pero…

—Es cierto, Theodor. Los mojaves hace tiempo que le habrían tatuado todo el cuerpo para después deleitarse con ella durante horas en un recodo del río Colorado.

—Los mojaves, ¿es esa una asociación a la que pueda apuntarme? —dijo Albrecht sonriendo con malicia y levantó su copa.

—¡Vaya vaya! ¡Por los mojaves! —exclamó uno de los dos soldados sentados junto a ellos y brindó con el estudiante.

La conversación siguió su curso y a lo largo de la noche se fueron presentando los unos a los otros. Julius y Albrecht conocieron los nombres de los dos militares que habían asistido a la velada: se trataba del segundo teniente Friedrich Caspari y del capitán de granaderos Anton Birkholz, ambos del regimiento de Brunswick. El grupo se enteró gracias a ellos de que el caballero que había tomado asiento a la izquierda del barón, en la mesa de al lado, era Helmuth Karl Bernhard von Moltke, el jefe del Estado Mayor prusiano. Por lo tanto, portaba el título de «mayor general Von Moltke».

Otros invitados a la velada, a los que conocieron por su nombre, fueron Joachim Arnd, el obeso boticario del pueblo, cuyos mofletes chispeaban colorados, y Nikolaus Gruben, un hombre de negocios que se dedicaba al comercio de la seda. Junto a ellos se había colocado Hermann Goedsche, un literato con magníficas patillas y un gran bigote, pero de complexión frágil. Era algo más joven que Fontane y todos sin excepción se dirigían a él como sir John Retcliffe, pues bajo ese pseudónimo publicaba espléndidos novelones sensacionalistas plagados de líos amorosos y situaciones peligrosas.

Durante el plato principal, en el que se sirvió un fricasé al estilo berlinés (un ragú de pollo con lengua y mollejas de ternera), Balduin Möllhausen se inclinó hacia Fontane y le dijo:

—Parece que esta noche va a ofrecerse cierto tipo de entretenimiento, de estilo más bien espiritista. Una médium hipnotizada para la ocasión contactará para nosotros con el mundo de los espíritus.

—He oído hablar de ello. Las viejas patrañas del año 1800, si me pide usted mi opinión —observó Fontane.

—¿No es usted seguidor del mesmerismo animal? —preguntó Bentheim.

El escritor se llevó el tenedor a la boca y afirmó, haciendo ruido al comer:

—Lo dicho, Franz Anton Mesmer yace bajo tierra y yo no apuesto ni un kreuzer[3] por la efectividad de sus teorías.

Möllhausen rio a carcajadas, se limpió las comisuras de los labios con la servilleta y dijo:

—Eso digo yo, querido Theodor, pero en todo caso seguro que se trata de algo muy divertido.

Terminaron de cenar mientras conversaban animadamente sobre los últimos excesos de la política de Bismarck y, al mismo tiempo, aguardaban expectantes a que el señor de la casa diese la señal para el inicio de la sesión espiritista. Después del postre llegó la hora. El barón Von Falkenhayn golpeó una copa de champán con la hoja de su cuchillo.

—¡Encantadoras damas, caballeros! ¿Me permiten solicitar su valiosa atención? Aquellos de ustedes que estén interesados en contactar con el otro mundo pueden seguirme de inmediato a la galería de pinturas; una habitación ha sido preparada para tal fin en la planta superior. Todos los demás continuarán siendo agasajados y, naturalmente, también aquí habrá un programa alternativo adecuado.

Tras dar un par de palmadas se abrió una puerta de dos hojas y dos sirvientes deslizaron hacia dentro un piano negro, que colocaron en una posición ligeramente oblicua con respecto a la cristalera. Uno de los criados depositó un candelabro sobre la caja del piano y encendió las velas. Un joven pianista vestido con camisa blanca de cuello subido y con faja negra se acercó y se sentó.

Se prorrumpió en aplausos y algunas de las invitadas rodearon al músico.

El barón sonrió mientras comentaba:

—Bueno, parece que las damas ya han tomado su decisión. Pero a quien le apetezca algo de carácter más sobrenatural, puede acompañarme.

Julius dio por sentado que asistirían a la sesión espiritista. En el salón de Fanny Lewald ya había tenido la ocasión de escuchar a suficientes pianistas con más o menos habilidad a la hora de tocar. Una invocación de espíritus sí que era algo único, algo de lo que se seguiría hablando durante los días y las semanas siguientes. Se levantó y se unió con Albrecht al pequeño grupo que empezaba a formarse alrededor del barón. Eran diez cuando finalmente se dirigieron al piso de arriba, mientras pasaban ante oscuros y pesados cuadros al óleo. Valentin von Falkenhayn se detuvo ante una puerta de roble y tomó el picaporte entre sus manos. Apiñados en el pasillo, sus invitados aguardaban impacientes. Con un movimiento teatral, el barón dejó que la puerta se abriese…

Más tarde, cuando todos se reencontraron en el comedor, comentaron lo que habían vivido. Los literatos coincidían en que habían sido testigos de una divertida tomadura de pelo, igual que el resto de los invitados, que consideraban el espiritismo básicamente como uno más de los entretenimientos de la noche. Pronto se estaban entregando a nuevos pensamientos y atendían excitados al avance, quizá demasiado lento, de las manecillas del gran reloj mecánico. Cada uno llevaba una copa de champán en la mano para poder brindar con el vecino más próximo tras las campanadas de media noche.

—¿Tiene algún propósito para el año nuevo, Albrecht?

—Haré menos versos.

Julius rio para sus adentros, pues a Theodor Fontane se le nubló el rostro.

—Eso no, señor Krosick. Nada supera a una rima hepática.[4]

—¡Pero me tienen harto! —espetó Julius—. Y no solo a mí. Tampoco nuestra patrona, la señora Losch, las puede oír más.

—Si va a renunciar a esta buena costumbre tan típicamente alemana, debe encontrar primero una sustitución apropiada. Se lo debe a la tradición. Si el señor Bentheim no le acaba de dar una idea para ello al nombrar a su patrona, no sé qué más puedo hacer.

—No acabo de entender.

—Su señora patrona, señor Krosick, su señora patrona.[5]

—¡Señor Fontane, ahora sí que la ha hecho usted buena! —suspiró Julius y, disgustado, dio un trago a su copa. Albrecht, por el contrario, estaba como loco de contento.

—¡Es usted un genio! —exclamó jovial. La gran cantidad de alcohol que ya había ingerido comenzaba a producir sus efectos—. Ciertamente, el genio original del siglo. Tendría usted que haber vivido en el Sturm und Drang, señor poeta. El año 1866, así quiero anunciarlo aquí y ahora, será el año de los dichos sobre señoras patronas.

—Empiece ya hoy con uno —le exhortó Fontane, con una expresión pícara en los ojos—. Pronto dará la medianoche. Tiene que practicar, Krosick. ¡Practicar, practicar y volver a practicar!

—¿Ahora mismo? ¿Improvisando?

—Ahora mismo —secundó Balduin Möllhausen con visible placer—. Un simple esquema estrófico, señor Krosick: aabcb. Únicamente cinco versos, eso lo podrá conseguir, ¿no?

—Bueno, no quiero quedar como un gallina.

Carraspeó con la expresión decidida de un cristiano sin pecado ante la visión del diablo. Algunos de los invitados enmudecieron y volvieron la vista hacia el estudiante, que, circunspecto, daba golpecitos con el dedo a su copa de champán. Lo observaban llenos de expectación. Albrecht Krosick miró a su alrededor, se rascó pensativo la sien y tosió levemente con fingido pudor, antes de declamar con gran energía:

—La señora patrona celebró la Nochevieja / con quince hombres y con sus parejas. / Para Año Nuevo ya estaba bebida / y a su alcoba daba a todos / calurosa bienvenida.

Una mujer algo mayor, que ostentaba un miriñaque y llevaba la pretina de la falda muy fruncida, le lanzó una mirada de espanto. Su acompañante, un caballero de la misma edad con un monóculo en el ojo, movió la cabeza de un modo apenas perceptible. Möllhausen y Fontane contuvieron la risa. Desamparado, Albrecht miró a su amigo en busca de apoyo.

Pero, antes de que Julius pudiera hacer nada para salvar la bochornosa situación, estalló la alegre risa juvenil de la hija del anfitrión, desviando la atención. Babette von Falkenhayn exclamó:

—¡Más versos! ¡Hurra! ¡Más versos!

Debía haberse cambiado de ropa después de la cena, pues ahora iba ataviada con una chaqueta de estilo zuavo color rojo oscuro, corta de talle y similar a las toreras, con la parte delantera abierta en diagonal. Albrecht le sonrió y le guiñó el ojo lleno de alivio, y la concurrencia se entregó a un divertido pasatiempo los minutos restantes hasta la medianoche: la improvisación de nuevos versos sobre señoras patronas.

Tan solo cuatro horas después de la entrada del nuevo año, se empezaron a despedir las primeras visitas. El mayor general Von Moltke mandó al segundo teniente Caspari llamar a un carruaje y el capitán de granaderos Birkholz se unió a ellos, de modo que los tres militares fueron los primeros en descender el camino de acceso al castillo de campo y desaparecer entre la neblina que se había levantado.

Poco después abandonaron la fiesta los siguientes invitados. Un grupo de jóvenes damas —en representación de las bellezas del pueblo de Buckow— esperaban muertas de frío en la zona destinada al giro de los vehículos. Joachim Arnd, el boticario mofletudo, salió al aire libre, se frotó brevemente las manos y mordió algo de un rollo con forma de espiral: se trataba de tabaco de mascar de la mayor tabacalera alemana, la Grimm & Triepel Kruse S. L., de Kassel. El aliento de la boca de aquel hombre salía formando curiosas nubes de humo que se confundían con la niebla.

Julius y Albrecht se unieron a ellos en compañía de la muchacha, a la que casi se le cerraban los ojos de cansancio. Sonriendo burlones observaban ambos estudiantes los torpes intentos del farmacéutico de impresionar a las damas. Arnd masticaba ruidosamente y proclamaba que él se encargaría del transporte; al fin y al cabo, él era un hombre, una joya que sabía conducir su propio tiro caballar. Y como muestra de su virilidad, escupió una masa viscosa y pegajosa sobre la explanada cubierta de nieve recién caída.

—Quédense aquí, mis bellezas, mis princesas, quédense aquí —balbuceó—, les traigo mi carruaje.

Se adentró en la bruma dando grandes zancadas sobre la nieve directo hacia el edificio auxiliar, mientras los demás mataban el tiempo charlando. Un cohete lanzado desde algún lugar del pueblo consiguió, durante unos instantes, atravesar la densa niebla y aclarar el firmamento, y sumergió al castillo campestre de Buckow en una luz iridiscente. Desde las casas del servicio doméstico se aproximaba el sonido de las ruedas crujiendo sobre la nieve, provocado por el jovial boticario en su coche de un solo caballo. Caballo que los estudiantes habían visto encabritado cuando llegaron la tarde anterior, y que ahora sujetaba de las bridas con sus manazas Joachim Arnd. Llegó a la entrada, se levantó cuan largo era y dijo con etílica alegría:

—A Buckow centro, viaje de ida. ¡Suban todos!

Albrecht acudió con gran talante para ayudar a una hermosa y rubia joven a subir al coche y ella se lo agradeció bajando la mirada con timidez. Arnd hizo señas a la siguiente para que se acercase y, mientras gesticulaba, un segundo cohete se elevó hacia el cielo nocturno. Un zumbido anunció su ascenso, pero la esperada belleza de sus efectos lumínicos nunca llegó a producirse. En su lugar, el cohete salió disparado desde los lejanos tejados del pueblo y atravesó silbando el parque del castillo. El proyectil, sujeto a un palo de madera y formado por pólvora negra envuelta en un cartucho de papel, alcanzó el punto culminante de su ascensión sobre el jardín de rosas y explotó con un estallido estruendoso.

—¡El caballo! —gritó Julius instintivamente.

Pero era demasiado tarde…

El equino, un alazán ruano con la crin y la cola ligeramente más claros que el resto del pelaje, se desbocó. Con la osadía de los borrachos, Joachim Arnd agarró las riendas con más fuerza y se las enrolló alrededor de las manos. Por un corto espacio de tiempo, comenzó a disminuir la agitación febril de los invitados, y el farmacéutico parecía tener al corcel completamente bajo control.

—¡So! ¡Alarico, so!

Con toda su audacia, defendía su posición y gritaba a su caballo palabras tranquilizadoras. Alarico bufaba profundamente, se le hinchaban los ollares, sus cascos golpeteaban contra el suelo. Julius Bentheim le acarició el lomo y, justo cuando el animal se había calmado, otros invitados abandonaron la casa; y el ruido de la puerta al cerrarse de golpe, que en el silencio de la madrugada parecía un segundo estallido, hizo que, en un nuevo salto, el caballo saliese disparado hacia delante.

El boticario entonces pasó de un estado de serenidad total a exhibir una actitud exaltada e irrefrenable, en un segundo se puso de pie sobre el pescante con el rostro enrojecido y a continuación salió volando por los aires para chocar duramente contra una de las dos limoneras, que en los coches tirados por un solo caballo sustituyen a la lanza.

Y cuando el carro dio un tirón, la dama rubia lanzó un grito.

—¡Santo Dios! —exclamó alguien del grupo que se encontraba en la penumbra del pórtico de entrada. Irónicamente, se trataba de John Retcliffe, autor que de forma ocasional se mostraba crítico con la religión, y fue él también el primero en salir de la conmoción general que se había apoderado de todos.

—¡Un médico! —ordenó con rapidez a uno de los sirvientes—. ¡Mande buscar un médico!

Julius Bentheim miró impotente la madeja casi irreconocible de brazos, piernas, maderos hechos astillas y correas de tiro enmarañadas. Joachim Arnd respiraba con bastante dificultad. Con un tremendo esfuerzo levantó la cabeza y, carente de expresión, miró al estudiante directamente a los ojos. Cuando quiso comenzar a hablar, le brotó un chorro de sangre de la boca, mientras Alarico, dos o tres metros delante de él, tan pronto se encorvaba como coceaba con las patas traseras. Bentheim se agachó con mucho cuidado para aflojarle al farmacéutico la rienda enroscada en su muñeca.

Arnd gimió cuando Julius lo tocó. Uno de los antebrazos le salía en un ángulo extraño de su cuerpo: el cúbito y el radio estaban rotos.

—No se preocupe —le tranquilizó—. Todo se arreglará. —Empezó a desenrollar las correas, pero no había logrado dar ni siquiera dos vueltas completas, cuando otro proyectil voló silbando y zumbando por encima de las instalaciones del castillo. Alarico, al que todavía no había quien calmase, salió galopando.

Su ilustrísima el barón von Falkenhayn, informado por su tropa de sirvientes de la desgracia que había tenido lugar en la explanada, salió armado con una escopeta de caza —para cualquier eventualidad— justo a tiempo para ser testigo de cómo el alazán pasaba ante él a gran velocidad, arrastrando tras de sí al obeso boticario como un descomunal saco de harina.

Alarico bajó la curva con gran rapidez, pero en lugar de tomarla por el camino más largo, saltó por encima de un seto. Las riendas se enredaron en el ramaje, de modo que Arnd quedó colgando. Las correas de tiro se tensaron y el caballo se dio la vuelta y cayó con la ijada sobre la estatua de un fauno cubierta de nieve. Se quedó tal y como había caído, con los ollares resoplantes; en su carne tenía clavados los cuernos de la figura de mármol. Sus patas coceaban y un casco le dio al farmacéutico en la sien.

Casi al mismo tiempo llegaron al lugar de la tragedia Julius, Albrecht y el barón. Pocos instantes más tarde, también Fontane, Retcliffe y Möllhausen, así como el negociante Gruben, que rodeaban a ambos moribundos: al animal y al hombre.

Los presentes, pálidos como la muerte, contemplaban el grotesco espectáculo. El relinchar del caballo retumbaba en las paredes del castillo y en las casas del servicio, la espeluznante cacofonía de espanto ahogaba cualquier otro sonido. Despacio, casi de forma mecánica, el barón alzó su escopeta y se la puso en la frente al animal, que aún pataleaba. El relincho se extinguió en el mismo momento en que una masa de sesos y sangre salpicaba el suelo. A Julius le dio la impresión de que el anfitrión levantaba el arma para emplearla una segunda vez, pero esto pudo haber sido tan solo un breve impulso del barón.

Los ojos de Joachim Arnd se volvieron vidriosos. Su cuerpo se estremecía en reiteradas convulsiones y de su garganta salía un quebrado estertor. La cabeza mofletuda estaba destrozada. La nariz se hallaba hundida; una rama partida había atravesado su mejilla izquierda y aún seguía allí, moviéndose cada vez que su lengua chocaba con ella. Aquel hombre entregado a la muerte intentó decir algo y Julius se inclinó y escuchó la apremiante petición:

—¡A mí también! ¡La bala, a mí también!

—¿No se puede hacer nada? —susurró Bentheim.

Krosick movió la cabeza en silencio.

Retcliffe maldijo en voz baja:

—¿Es que nadie tiene compasión? ¡A un jamelgo inútil se le ayuda a abandonar este valle de lágrimas, pero si se trata de una persona, lo prohíbe la ética! ¡Es para tirarse de los pelos!

El barón levantó de nuevo la escopeta, pero un leve gesto con la cabeza por parte de Fontane lo detuvo a mitad de movimiento. Los hombres, sin palabras, miraban los voluminosos pedazos de carne impregnados en sangre. Un cuarto de hora más tarde, mientras los relinchos de un caballo y el chasquido de un látigo anunciaban la llegada de un médico, Joachim Arnd exhalaba su último aliento.

[1]. Región montuosa situada en Brandemburgo, denominada Märkische Schweiz, es decir, «Suiza de la Marca», en referencia a la Marca de Brandemburgo. (Todas las notas son de la traductora salvo que se indique lo contrario.)

[2]. Tipo de esclavo romano encargado de recordar a su amo los nombres de las personas con las que se cruzaba y a las que saludaba.

[3]. Moneda de poco valor.

[4]. Las Leberreime —«rimas del hígado» o «rimas hepáticas»— son un tipo de rimas alemanas de carácter jocoso, circunstancial e improvisado, recitadas en reuniones sociales. De tradición secular, pervivían en el siglo XIX especialmente en el ámbito rural, de lo que dejó constancia Theodor Fontane en sus Wanderungen durch die Mark Brandenburg («Paseos por la Marca de Brandemburgo»). Su nombre se debe a que su verso inicial, que daba pie al resto, aludía siempre al hígado (Leber) de un animal.

[5]. Referencia a los Wirtinnenverse o Frau-Wirtin-Verse, versos jocosos o de escarnio, frecuentemente obscenos, sujetos a una estructura estrófica fija. Se componían mediante un procedimiento similar al de las Leberreime, en este caso comenzando siempre con la alusión a una señora patrona (Frau Wirtin), que también podría traducirse como posadera, mesonera o tabernera.