Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Julius Bentheim und Albrecht Krosick

- Sprache: Deutsch

Berlin 1866. Soeben aus dem Krieg zurückgekehrt, müssen Julius Bentheim und Albrecht Krosick wieder ermitteln: Auf der Spur gerissener Juwelendiebe geraten sie in eine internationale Verschwörung, die sie bis nach Ägypten führt. Als die beiden unerwartete Hilfe von einer mysteriösen Frau erhalten, stellt sich die alles entscheidende Frage: Ist die Dame im Schatten gefährliche Verbündete oder verführerische Gegenspielerin?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 258

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Armin Öhri

Die Dame im Schatten

Julius Bentheims dritter Fall

Impressum

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

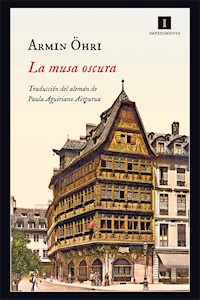

Der Bund der Okkultisten (2014), Die dunkle Muse (2012), Sinfonie des Todes (mit Vanessa Tschirky als Co-Autorin, 2011)

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2015

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung des Bildes »Porträt der Berthe Morisot mit dem Veilchenstrauß« von Edouard Manet, © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edouard_Manet_040.jpg

ISBN 978-3-8392-4720-4

Widmung

Für Katharina

Zitat

Die kleinen Diebe, die müssen hangen,

die großen mit güldenen Ketten prangen.

(Georg Rollenhagen: Froschmeuseler)

Erstes Kapitel

Die Pforten der Hölle standen weit offen, und aus ihrem tiefsten Innern heraus krochen die Dämonen, jene Ungeheuer und Teufel der realen Welt in Form von Panzergranaten und Zündnadelgewehren.

Schwere, düstere Wolken bauschten sich an diesem 3. Juli des Jahres 1866 über dem böhmischen Landstrich nahe der Festung Königgrätz auf. Sie erinnerten an Schwämme, mit dreckigem Brackwasser vollgesogen und jederzeit bereit, ihren feuchten Inhalt über die Gegend zu entleeren. Zwischen Elbe und Bistritz, wo sich eine Reihe Hügelkuppen hinzog, blies ein Windstoß die Wolken an den Grat. Trübem Wetterleuchten folgte rollender Donner. Julius Bentheim richtete die Augen zum Horizont, als dieser für einen kurzen Moment von den Blitzen erhellt wurde, und bemerkte die Schattenrisse der österreichischen Befestigungen. Wie knorrige Finger eines Skeletts ragten die Rohre der feindlichen Geschütze in den Himmel.

Seit nunmehr vier Stunden plagte sich Bentheims Bataillon durch neblige Felder. Die Soldaten waren an einem Bahnhof mit schmalem Bahnsteig und niedrigem, rot gedecktem Dach abgesetzt worden. Ein Meldereiter hatte ihnen hastig ein paar Einsatzbefehle übergeben, bevor er davonpreschte, um beim nächstgelegenen Telegrafenamt neue Instruktionen zu erwarten. Mittlerweile waren die Sohlen von Bentheims Stiefeln abgewetzt und die Uniform haftete wie modrige Pappe an seinem Leib. Die Luft war klamm. Diesige Schwaden stiegen aus den Bächen und Rinnsalen, welche die Wiesen durchzogen.

Als schließlich der Regenguss einsetzte, lenkte Generalmajor Fransecky, der Befehlshaber der 7. Preußischen Infanteriedivision, seine Männer in Richtung Swiepwald. Die Soldaten lösten die Marschordnung auf und schlugen sich, mit den Gewehren im Anschlag, durchs Unterholz.

»Schützenlinie bilden!«, erscholl der Befehl eines Adjutanten. »Rückt aus, und dann verschanzt euch, so gut es geht.«

Sie waren bereits 300 Meter weit ins Dickicht vorgedrungen, ohne auf eine Feindstellung zu treffen, als Julius auf eine kleine Anhöhe deutete: Eine alte, knorrige Kiefer stand dort, und ihre weit ausladenden Äste verhießen trockenen Boden. Der Unteroffizier neben ihm verstand den Wink und nickte. Es war Albrecht Krosick, Bentheims bester Freund. Er trug eine silberne Tresse am Kragen und an den Aufschlägen des fleckigen Waffenrocks. Die ursprüngliche Pracht seiner Erscheinung wurde durch die abgekämpften Augen und die eingefallenen Wangen getrübt. Albrechts ansonsten so unbedarft dreinblickendes Gesicht starrte vor Schmutz.

Die beiden Offiziere gaben den Gefreiten Zeichen, einen Wall aufzuschütten. Schwer atmend kamen diese der Aufforderung nach, und eine Viertelstunde später lag ein Dutzend erschöpfter Männer Seite an Seite in einem Schützengraben. Noch hielt die Baumkrone den Regen fern.

Julius kramte einen Zwieback aus dem Proviantbeutel.

»Auch hungrig?«, fragte er Albrecht.

Als dieser nickte, hielt Bentheim ihm ein Stück hin.

Gedankenversunken kauten sie, während die anderen Männer ihres Zugs rauchten oder Spielkarten auspackten.

»Verdammter Bismarck!«, brach Krosick das Schweigen. »Wenn dieser Student nur besser gezielt hätte …«

»Cohen-Blind?«

Nur ein Brummen war als Antwort zu vernehmen. Julius Bentheim schloss die Augen, um sich die Situation deutlicher zurückzurufen, in der sein Freund und er Zeugen gewesen waren, wie ein junger Student Ministerpräsident Bismarck auf der Prachtallee Unter den Linden auflauerte und auf ihn feuerte. Wie durch ein Wunder war das Opfer beinah unverletzt geblieben, während Cohen-Blind – nachdem man ihn zum Verhör ins Polizeipräsidium gebracht hatte – sich in einem unbeachteten Moment die Halsschlagader durchbohrte. Julius wusste um die Gepflogenheiten im Palais Grumbkow, dem Sitz der Berliner Gendarmerie. Eine bitterböse Ahnung, dass man dem Attentäter vielleicht etwas nachgeholfen haben könnte, ließ ihn nicht los.

Er griff nach einem zweiten Stück Zwieback, wobei seine Finger das Päckchen mit der Feldpost streiften, das er stets bei sich trug. Seit der Mobilmachung und dem Aufbieten der Landwehr waren erst vier Briefe seiner schwangeren Frau bei ihm eingetroffen. In der zweiten Maiwoche hatte man Albrecht und Julius sowie die beiden anderen wehrfähigen Männer in Witwe Loschs Studentenbude zwangsrekrutiert. Hunderttausende junger Soldaten wurden aufs Spielfeld der europäischen Politik geworfen, um in verwinkelten Zügen und Volten den Truppen des Deutschen Bundes entgegenzumarschieren.

»Irgendwo da drüben, am anderen Ufer der Bistritz«, sinnierte Bentheim und deutete in die Ferne, »da steht der Feind. Vielleicht ein Sachse, vielleicht ein Bayer, vielleicht ein junger Österreicher. Er kennt uns nicht, und wir kennen ihn nicht – und dennoch werden wir aufeinander anlegen und zielen, einfach weil es einer alten Kriegsgurgel in Preußen danach gelüstet.«

Albrecht bedachte seinen Freund mit einem müden Seitenblick. »Es macht keinen Unterschied, Julius, ändern wird es nichts. Verwirf die üblen Gedanken. Mach es wie ich: Lebe! Lebe im Hier und Jetzt. Denke nicht an morgen oder gestern. Lebe einfach.«

»Du meinst: Überlebe!«

»Ja, Julius, es geht ums Überleben. Alles andere wird sich zeigen.«

Bentheim kniff die Augen zusammen und ließ seinen Blick durch den Wald schweifen. Durch die Bindfäden des Regens hindurch machte er einige Kompanien oder Schwadronen aus, deren Männer sich auf den verschlammten Pfaden zusammendrängten und hinter umgestürzten oder gefällten Bäumen Schutz gesucht hatten. Irgendwo weiter weg war Gefechtslärm zu hören, der allmählich anschwoll, weil der Kampf sich verlagerte.

»Sie kommen näher«, bemerkte Albrecht düster. Er nahm einen Schluck aus seiner Feldflasche, verschloss sie sorgfältig und wischte den Matsch weg, der sich in Kimme und Korn seines Gewehrs angesammelt hatte. Julius tat es ihm nach. Der Lärm kam aus Osten, von dem vorrückenden 4. Armeekorps der Österreicher, das unter dem Kommando des Grafen Festetics stand. In einer Reihe zeigten die Läufe der preußischen Waffen in die Richtung, aus welcher der Feind erwartet wurde. Es war eine Eigenart des Krieges – dieses wie auch jedes anderen –, völlig unvorhersehbar zu sein und einen Verlauf zu nehmen, den niemand erahnen konnte. Julius fand es deshalb nur passend, wenige Tage nach den wichtigen Kämpfen in Münchengrätz, welche die gesamte Iserlinie den Preußen in die Hände gespielt hatte, auf dem feuchten Boden eines unbedeutenden Wäldchens zu liegen.

Plötzlich war ein Wiehern zu vernehmen. Irgendwo musste ein Reiter sein. Julius nahm einen dunklen Punkt ins Visier, einen Baum, der etwa 300 bis 400 Meter entfernt sein mochte. Dort, zwischen den Stämmen, würde der Feind vermutlich auftauchen. Erneut wieherte ein Ross, diesmal eindeutig näher. Mehrere einzelne Männer tauchten aus den Büschen auf, die Vorhut, bestehend aus einigen Feldwebeln und einfachen Gefreiten. Sie wateten durch den sumpfigen Untergrund, blieben bisweilen stehen, um auf Geräusche zu achten, doch der sturzbachartige Regen dämpfte jeglichen Laut.

Auf Bentheims Befehl hin wurde eine erste Salve abgefeuert, dann eine zweite, und bei ihrem dritten Schuss setzten die Waffen ihrer Kameraden mit ein. Das preußische Perkussionsgewehr, Marke M/41, tat seine schreckliche Wirkung. Während die Österreicher noch mit Vorderladern ausgestattet waren, die teilweise im Stehen und mit eisernem Stock geladen werden mussten, schossen Julius und seine Gefährten bereits mit dem neuesten Zündnadelgewehr, einer Büchse mit Schwarzpulverpatronen, die bis zu sieben Schuss pro Minute abgab. Die Kugeln pflügten eine Schneise durch den Wald, durchbrachen Blätter und Zweige, köpften die Wipfel einiger Jungtannen und bohrten sich in Arme, Beine und Bäuche der Österreicher. Eines der Pferde kam zum Vorschein, es war ein Schimmel. Er bäumte sich auf, setzte sich wie ein Hund auf die Hinterbeine und ging durch, wobei er seinen Reiter, der sich im Steigbügel verheddert hatte, hinter sich herzog. Wieder fielen Schüsse. Für kurze Zeit sah Julius nichts mehr, bis sich die Konturen des galoppierenden Tiers aus dem sich verziehenden Pulverdampf schälten. Es war nicht mehr zu lenken, auch nicht zu zügeln, und seine Flucht trieb den Schimmel geradewegs auf einen sumpfigen Tümpel zu, in dem er stecken blieb. Seine Flanken waren schweißnass, sein abgeworfener Reiter lag zerschunden am Boden. Der Soldat sank immer tiefer in den Morast, als seine Uniform das Wasser aufsog, und Julius visierte ihn an, um ihm den Gnadenschuss zu geben.

Doch feuerte er nicht ab, weil ihm Albrecht den Lauf nach unten drückte.

»Munition sparen. Dieser Schuss kann uns das Leben kosten, wenn uns später die Patronen ausgehen.«

Bentheim fluchte. Er wusste um die zynische Wahrheit hinter der lakonischen Aussage seines Freundes und schwenkte den Lauf seines Gewehrs wieder nach vorn. Eine trügerische Stille hatte sich über den Wald gelegt. Weder Preußen noch Österreicher schossen, und die Vögel, die in den Baumkronen nisteten, waren längst ihren Nestern entflogen. Bange Minuten verstrichen.

»Vielleicht war es gar keine Vorhut«, mutmaßte einer der Infanteristen, ein rothaariger Jungspund, noch keine 20 Jahre alt.

Albrecht Krosick nickte. »Womöglich versprengte Bataillone.«

»Wollen wir es hoffen«, meinte Julius. Seltsamerweise fürchtete er sich nicht. Das Adrenalin, das durch seine Adern strömte, hielt die Angst fern. Lediglich Hunger und Durst begannen ihn allmählich zu quälen. Die Zwiebackrationen hatten sie aufgebraucht, und ein Proviantwagen war ihnen nicht gefolgt. Wenigstens konnten sie die Feldflaschen mit frischem Regenwasser füllen.

Dann hörten sie den dumpfen Knall einer abgefeuerten Batterie. Es folgte weiteres schweres Geschützfeuer, doch die Kanoniere schienen sich uneins darüber zu sein, in welche Richtung sie schießen sollten. Der Beschuss verlagerte sich – zu ihrem Unglück jedoch nicht von ihnen weg.

Die nächsten Granaten schlugen 100 Meter hinter ihnen in den Wald ein, rissen gewaltige Krater in den Boden, knickten Bäume und schleuderten Riedgras und Matsch empor. Ein Blick genügte, um zu erkennen, dass ihr Trupp in der Falle saß: vor ihnen die Österreicher und hinter ihnen die sich nähernden Detonationen. Sie waren eingekreist, der Kontakt zum Hauptheer war abgeschnitten.

»Ihre Späher sind nicht zurückgekommen«, bemerkte Julius trocken. »Sie wissen, dass sie tot sind, und werden keine Rücksicht nehmen.«

Einer der Männer starrte nach oben, als könne er die heranfliegenden Geschosse erkennen, ein anderer steckte sich in aller Seelenruhe eine Zigarre an und reichte sein Etui gönnerhaft herum. So fatalistisch seine Handlung war, so willkommen erschien sie Julius Bentheim, als er nach einer herb riechenden Gail’schen Corona griff. In Ermangelung eines Zigarrenschneiders benutzten sie ein Rasiermesser, um die Zigarren kurz vor der Banderole abzuschneiden. Sie legten die Perkussionsgewehre beiseite, hielten die Hände schirmend über einen Kienspan, den Albrecht entzündete, und kokelten nacheinander die Außenseiten ihrer Zigarrenspitzen an.

Das Kreischen der heranfliegenden Kartätschen wurde lauter, Holz splitterte, die Erschütterungen ließen den Boden erbeben. Neben den Fontänen aus Erde schossen nun auch zerfetzte Körper und abgerissene Gliedmaßen in die Höhe, als es die ersten preußischen Bataillone erwischte. Julius’ Finger klammerten sich fest an die Zigarre, während er sie an den Mund führte. Als ob dies helfen würde, der Situation zu entfliehen. Seine Kameraden dachten offenbar genauso, denn das Rituelle ihres Tuns hielt die aufkommende Panik in Schach.

Die Explosionen verschmolzen zu einem gewaltigen Donnern, einem rauschenden Furioso, da die einzelnen Granateneinschläge nicht mehr voneinander zu unterscheiden waren.

»Auf Preußen!«, rief einer, »Bismarck, du verdammter Lump!«, ein anderer.

Bentheim zurrte die Pickelhaube fest und legte sich erneut in Deckung. Albrecht kauerte dicht neben ihm, sie drückten sich an den aufgeschütteten Wall. Ein paar wenige Züge pafften sie, dann spuckten sie die Coronas aus, um sich die Ohren zuzuhalten. Unvermittelt sauste ein Schrapnell heran. Es prallte vom Stamm der Kiefer ab, bohrte sich in das Gesicht des Jungen, der das Etui herumgereicht hatte, und heftete ihn wie einen überdimensionierten Nagel mit aller Gewalt an den Boden. Entsetzt starrte Julius in die breiige Masse, die einst ein menschliches Antlitz gewesen war. Intuitiv griff er nach dem Kameraden, als eine weitere Explosion das Waldstück erschütterte. Weitere Granatsplitter surrten durch die Luft. Jäher Schmerz durchzuckte Julius. Er hielt die Linke vors Gesicht und schrie dabei auf. Ohne dass er etwas dagegen zu unternehmen vermochte, würgte es ihn in der Kehle, als er die stark blutende Fleischwunde betrachtete. Nur mehr Daumen, Zeige- und Mittelfinger besaß er, anstelle der restlichen Finger ragten zwei Knochenstümpfe aus dem Handwurzelknochen.

»Runter!«, schrie Albrecht gegen das Getöse des Krieges an. »Zieh den Kopf ein!«

Verwirrt sah Bentheim ihn an und blickte sich dann um.

Was vor Kurzem noch ein schöner, dicht bewachsener Wald gewesen war, hatte sich binnen weniger Minuten in eine öde Landschaft aus Schlamm und Granattrichtern verwandelt. Trotz des Regens fingen einige Sträucher und Bäume Feuer und brannten unter beißendem Qualm. Erneutes Surren schwoll an, und Julius hob den Kopf. Vor dem dunkelgrauen Himmel sah er als schmierigen Pinselstrich eine rauchende Granate, einen Blindgänger, der viel zu früh und nicht richtig gezündet hatte. Das Geschoss beschrieb einen Bogen – und mitten in der Luft barst es auseinander wie eine Feuerwerksrakete.

Die Wucht der Entladung fegte Julius von seinem Platz. Albrecht wurde emporgeschleudert, während sein Freund gegen den Stamm der Kiefer prallte. Der Spitz von Bentheims Pickelhaube verfing sich in einem Gewirr aus knorrigen Zweigen, als sich ein Ast löste und auf die Männer niederprasselte. Julius spuckte Blut. Er war eingeklemmt, alle Knochen taten ihm weh, und mit einer Mischung aus Faszination und Abscheu betrachtete er das Inferno um sich herum. In der Nähe hob sich eine fünf Meter hohe Esche fast anmutig vom Boden ab und flog in die Luft, um kurz darauf auf sie herunterzukrachen. Begleitet vom dumpfen Wummern der Geschütze schwanden Julius die Sinne.

Zweites Kapitel

Filine Bentheim studierte jeden Morgen die Gefallenenlisten. Tag für Tag besuchte die 17-Jährige den Gendarmenmarkt und ging die Verzeichnisse durch, die ein Dienstmann pünktlich um 9 Uhr an eine Bretterwand heftete. Sie schenkte dem Glanz des Platzes, den E. T. A. Hoffmann einst als den schönsten der Hauptstadt bezeichnet hatte, keine Beachtung, sondern durchmaß zielstrebig das Karree und drängte sich durch das Volksgewühl. Die amtlichen Aushänge für den Bezirk Friedrich-Wilhelms-Universität und Umgebung waren beim Schiller-Denkmal vor dem Schauspielhaus angebracht, und mittlerweile kannten sich die Frauen, die sich regelmäßig dort einfanden.

Eine verhärmt wirkende Mittfünfzigerin stand neben einer dicklichen Bäckerin, eine Hutschneiderin neben einer Müllerin, die Dirne neben der Bürgersfrau: Krieg und Tod waren die großen Gleichmacher. Filine nickte ihren Leidensgenossinnen zu, als sie an die Wand trat, und hielt sich keuchend die Seite. Hochschwanger, wie sie war, schlief sie schlecht. Ihr Ungeborenes strampelte zu den ungünstigsten Zeiten, ihr Rücken schmerzte und ihr Bauch ließ nur wenig angenehme Positionen zu. In den Nächten wälzte sie sich schlaftrunken herum. Selten fand sie noch tiefen, traumlosen Schlummer.

Ihr Finger glitt müde über die Namen. Zuerst über jene der als vermisst Gemeldeten, dann über jene, die in feindliche Gefangenschaft geraten waren, schließlich über die der Gefallenen. Niemand hatte sich die Mühe gemacht, die Aufzählung alphabetisch zu ordnen, und so war es eine tägliche Qual, alle Namen einzeln durchzugehen. Hinter jedem Eintrag stand ein Schicksal. Diese jungen Männer – viele von ihnen kaum dem Knabenalter entwachsen – hinterließen Geschwister, eine Mutter, einen Vater.

»Stabshauptmann Longolius, Leutnant Bemburg, Obristwachtmeister Graevenitz, Fähnrich Burkart«, ging sie eilends die Liste durch. Plötzlich stockte sie. »Krosick«, murmelte Filine und wiederholte erschrocken: »Premierleutnant Albrecht Krosick, Regiment von Braunschweig.«

Keiner war da, um ihr einen Arm um die Schulter zu legen oder sie an sich zu drücken. Ihr Atem ging schneller, stoßweise, und Filine spürte, dass sie kurz vor einer Ohnmacht stand, als ihr Kind sich bewegte und sie davor bewahrte, die Besinnung zu verlieren. Zum ersten Mal war sie dankbar für die kleinen Tritte, die so stark und schmerzhaft waren, dass sie ihr keine Zeit ließen, an etwas anderes zu denken. Tränen traten ihr in die Augen, als sie kehrtmachte und den Gendarmenmarkt verließ.

Wie sie heimfand, wusste sie nicht.

In einem Dämmerzustand war sie durch die Straßen geeilt, bis sie auf der Schwelle zu Amalia Loschs Studentenwohnheim stand. Die Offiziersgattin, eine rüstige Alte mit einem Herz aus Gold, umsorgte die Schwangere, als wäre sie ihre eigene Tochter, und kümmerte sich liebevoll um ihr leibliches Wohl. Vom Küchenfenster aus musste sie Filine gesehen haben, denn als diese nach der Klinke griff, wurde die Tür bereits geöffnet und die Vermieterin bat sie herein.

»Du liebe Güte, mein Kind, wie siehst du denn aus?«

Filines blonde Locken umspielten ein Gesicht, das viel zu hager war und jene gesunde rosige Frische vermissen ließ, welche Frauen in guter Hoffnung sonst auszeichnet. Vor Monaten hatte sie sich eine Lungenerkrankung geholt, als sie im eisigen Wasser des Stechlinsees beinah ertrunken wäre. Die Wärme des Sommers behagte der jungen Frau, sodass ihr Husten allmählich abklang, doch die Anstrengungen und Belastungen der Schwangerschaft hatten ein vollständiges Auskurieren bislang verhindert. Dunkle Ringe verunstalteten ihre Augen.

»Albrecht«, stammelte Filine Bentheim. »Er ist auf der Liste.«

»Herr im Himmel!« Erschrocken hielt Amalia Losch die Hand vor den Mund. Kreidebleich und mit pochendem Herzen schloss sie die Schwangere in die Arme. »Komm rein, Kindchen«, meinte sie dann energisch, wie um sich aus der Erstarrung zu reißen, »brühen wir Tee auf. Und irgendwo habe ich noch ein Schnäpschen herumstehen.«

Sie packte ihre Mieterin resolut am Oberarm, um sie ins Haus zu ziehen, als ein Ruf sie mitten in der Bewegung innehalten ließ. Die Witwe Losch kniff die Augen zusammen. Im blendenden Licht der tief stehenden Vormittagssonne erkannte sie die Umrisse eines Herrn im grauen Gehrock mit langen Schößen. Beim Näherkommen entpuppte sich der Mann als Gideon Horlitz, Kriminalkommissar bei der preußischen Gendarmerie und zugleich Albrechts und Julius’ Mentor. Schwer atmend hielt er vor den zwei Frauen, lüftete aus gebotener Höflichkeit den Hut und deutete sogar eine kurze Verbeugung an.

»Ich bete zu Gott, dass Sie die Listen noch nicht gesehen haben.« Er griff nach Filines zitternder Hand. »Sie haben Sie gesehen, nicht wahr? Ihr Gesicht spricht Bände. Aber, Frau Bentheim, und auch Sie, Frau Losch – ich habe eine gute Nachricht für Sie beide. Nicht nur eine, nein, zwei gute Nachrichten. Albrecht lebt, und auch Julius geht es gut. Aber so kommen Sie doch, bereden wir es drinnen und nicht hier auf der Straße.« Mit sanftem Druck führte er sie über die Schwelle, dabei unablässig auf sie einredend: »Herr Krosick, und damit meine ich unseren Herrn Krosick, ist in der 7. Preußischen Infanteriedivision. Sein unbekannter Namensvetter – der Allmächtige sei seiner Seele gnädig – war hingegen Premierleutnant im Regiment von Braunschweig.«

Filine schnappte nach Atem. Albrecht lebte. Und auch Julius, der Vater ihres ungeborenen Kindes. Sie war tief bewegt, ihre Lippen öffneten und schlossen sich, ohne dass sie ein Wort zu sagen vermochte. Inzwischen waren sie in Amalias Küche angekommen, wo sie auf der Eckbank Platz nahm, während die Hausherrin ihr geliebtes Dresmer Teegod auftischte, das Dresdner Geschirr mit der roten Rose als Verzierung. Amalia Losch stellte einen Krug mit kaltem Wasser vor sie hin und warf ein paar Teeblätter hinein.

»Spannen Sie uns nicht auf die Folter, Herr Kommissar«, meinte die Alte. »Sie sprachen von zwei guten Nachrichten.«

Sich den Schweiß von der Stirn tupfend, erklärte Horlitz: »Seit Wochen versuche ich, unsere Freunde von der Front loszubekommen. Fürwahr, ich gebe mein Bestes, das wissen Sie. Ich hofiere meine Vorgesetzten, ich schmeichle mich bei allen möglichen Dienststellen ein. Mit einem Wort: Ich erniedrige mich, wo es nur geht, um irgendjemandes Gunst zu gewinnen, der mich ans Ziel bringen kann.«

»Zur Sache!«, forderte die Witwe energisch.

Bevor der Kommissar antworten konnte, sah Filine zu ihm hoch und sagte mit leiser, matter Stimme: »Sprechen Sie nicht weiter, Gideon. Nicken Sie nur oder schütteln Sie den Kopf. Das genügt. Wird mein Mann zur Geburt seines Kindes in Berlin sein? Mitte Monat sollte es so weit sein.«

»Ich wage es zu hoffen, Frau Bentheim. Obwohl zwei Wochen eine äußerst knappe Vorgabe sind.«

»Filine. Bitte, nennen Sie mich Filine.«

»Sehr gern, dann also Filine. Ich bin guten Mutes, wie gesagt. Es ist nämlich etwas eingetroffen, was mir Handlungsfreiheit in dieser Angelegenheit gibt: Ich leite eine Sonderkommission, die neu gebildet wird. Die Sache ist ernst, und ich besitze ausreichend Vollmachten, um nach eigenem Wunsch oder Ermessen zu agieren. Heute Morgen war ich in der Wilhelmstraße, wo ich meine Carte blanche erhielt.«

Amalia Losch zog eine Augenbraue hoch. »Hausnummer 76?«

»Bei Graf Bismarck persönlich, ja.«

»Wenn sich der Ministerpräsident Zeit für Sie nimmt, obwohl gerade die Schlacht bei Königgrätz geschlagen wurde, muss es sich um gewichtige Angelegenheiten handeln«, folgerte sie.

»Ich darf nichts verraten, Frau Losch. Amtsgeheimnis. Sie verstehen das gewiss. So viel ist sicher: Der Herr Graf war meinen Anregungen gegenüber sehr aufgeschlossen. Ich verlangte nach einem Tatortzeichner, und dies wurde genehmigt. Ich wollte einen Fotografen: genehmigt. Eigentlich benötige ich weder die Dienste des einen noch die des andern, aber das hat Bismarck nicht zu kümmern. Hauptsache, unsere Freunde kommen heim.«

Die blinde Unbesonnenheit, die Filine zuvor erfasst hatte, war inzwischen einer Klarheit gewichen, die sie die Zukunft hell und strahlend erhoffen ließ. Ihr Atem und ihr Blut, die wie miteinander verschmolzen waren, um gemeinsam auf ihre Sinne einzuhämmern, beruhigten sich. Ein verklärtes Lächeln zeigte sich auf dem Gesicht der jungen Frau. Sie streichelte sich den Bauch und flüsterte glücklich: »Mein Julius kehrt heim.«

Drittes Kapitel

Es dauerte keine zwölf Stunden, bis ein Meldegänger die Nachricht von Bentheims und Krosicks Abberufung in das provisorisch eingerichtete Lazarett in der Stadt Königinhof an der Elbe brachte. Die Kämpfe um Königgrätz waren vorüber, und von den mehr als 400.000 Soldaten, die sich beschossen und befehdet hatten, blieben 7.500 auf dem Felde, während die gleiche Anzahl Männer als vermisst galt.

Auf dem Vorplatz der Kreuzkirche beim unteren Markt schlugen die Preußen ihre Lager für die Kranken und Verletzten auf. Stabile Feldbetten wurden in die Zelte getragen, wo die einfachen Soldaten lagen, während die Räume der angrenzenden Häuser umfunktioniert wurden, um den Bequemlichkeiten der Offiziere Genüge zu tun.

Auf eine Ottomane hingestreckt wie eine verwöhnte Katze, lächelte Krosick in sich hinein, als er nach einer Spielkarte griff, um sie auf den Beistelltisch zwischen ihm und drei weiteren Männern zu legen. Konzentriert blickte er in die Runde. Der Sekondeleutnant, der ihm gegenüber auf einer Liege lag, war Mitte 20. Seine weichen Gesichtszüge verrieten nichts von der Verbissenheit, mit welcher er sich dem Feind entgegengestürzt und dabei die vier Kugeln eingefangen hatte, die nun in seinem Bein steckten. Auf dem Stuhl daneben saß ein junger Besucher. Seitdem ein Geschoss seinen Helm durchbohrt und ihn am Kopf gestreift hatte, steckte sein Haupt in einem Verband. Der Vierte im Bunde war Julius Bentheim. Da ihn die dicken Bandagen um seine linke Hand ohnehin daran gehindert hätten, an dem Spiel teilzunehmen, dessen Regeln er leidlich beherrschte, notierte er mit Grafitstift den Verlauf der einzelnen Runden.

Albrecht hatte erfolgreich gereizt und war als Solist eingestiegen, während die zwei anderen Spieler als Gegenpartei auftraten. Er spielte Trumpf an, die Gegner mussten bedienen, und er stach mit der höchsten Karte. Nachdem er die Karten eingezogen und vor sich auf den Stapel gelegt hatte, meinte Julius zu ihm: »Ein letzter Stich genügt. Du hast 60 Augen.«

»Gespaltener Arsch.«

Irritiert sah Julius von seinem Klemmbrett auf. »Wie bitte?«

»Es heißt: gespaltener Arsch. Insgesamt sind 120 Augen im Spiel. Ich brauche mindestens 61 davon, um zu gewinnen. Die Hälfte ist zu nichts Nutze und wird gespaltener Arsch genannt.«

»Das ist Fachjargon, Kumpel«, meinte Hindenburg, der 18-jährige Soldat mit dem Kopfverband, jovial.

»Paulchen hat recht«, sagte Krosick. »Nicht wahr, Durchlaucht?« Der Prinz auf der Liege – Anton von Hohenzollern – nickte gutmütig, worauf Albrecht fortfuhr: »Ganz allgemein solltest du dich ein wenig mehr um die Ausdrücke beim Skat bemühen, mein Freund. Ihre poetische Tiefe, ihre gehaltvolle Bedeutung lassen mich immer wieder restlos in Verzückung geraten. Ich denke, es ist an der Zeit, meine geliebten Frau-Wirtinnen-Verse durch Skatsprüche zu ersetzen. Was meinst du, Julius? Klingen diese Phrasen nicht schön? An der Eichel spielt der Knabe. Aus jedem Dorf ’ne Nutte. Pikus der Waldspecht. Hinten hat der Fuchs die Eier. Kommt der König, geht’s gewöhnlich. Oh, entschuldige vielmals, Anton …«

Der Prinz hob abwehrend die Hände, und die Freunde schmunzelten. Gerade als Krosick zur nächsten Runde ansetzen wollte, klopfte es an den Rahmen der offen stehenden Tür. Eine hübsche Novizin in der Ordenstracht der Elisabetherinnen kündete Besuch an.

»Für die Herren Bentheim und Krosick«, sagte sie, resolut auf den Mann neben ihr deutend. »Nachrichten aus dem Ministerium.«

Der Meldegänger, die Pickelhaube unter den rechten Arm geklemmt, betrat den Raum. Er nahm Haltung an, salutierte vor dem Prinzen, bevor er ein amtlich versiegeltes Dokument aus seiner Tasche nahm, und wandte sich wieder an die Pflegerin: »Wie steht es um die Verletzungen der Herren Offiziere?«

Etwas an seinem Ton ließ die Soldaten aufhorchen.

Die Novizin erwiderte ruhig: »Herr Bentheim ist imstande, auf eigenen Beinen zu stehen. Die Verwundung seiner Hand bedarf jedoch weiterer ärztlicher Pflege. Was Herrn Krosick betrifft, so litt er bei der letzten Visite angeblich noch unter starken Kopfschmerzen. Wenn ich die vielen Weinflaschen neben seiner Ottomane sehe, zweifle ich nicht daran. Außerdem ist der Patient vorwitzig und von unbedarfter Naivität. Fragen wir ihn aber selbst: Herr Krosick, fühlen Sie sich transportfähig?«

»Ich weiß nicht, Fräulein. Immer, wenn ich Sie sehe, verspüre ich eine kleine Versteifung.«

Die Wangen der Novizin röteten sich, und sie atmete schwer durch.

»Wie ich bereits sagte: eine Gehirnerschütterung. Debil, frivol, jegliche sittliche Norm verletzend. Nehmen Sie den Schwachkopf mit.«

Ein Lazarettzug, je zur Hälfte mit Bänken und Betten versehen, brachte Julius und Albrecht nach Berlin. Sie ließen die Frontlinie hinter sich, indem der Zug erst auf einem Nebengleis Richtung Nordosten fuhr, ins schlesische Breslau, wo sie auf die Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn umstiegen. Beißender Qualm entströmte dem Schornstein, als die Tenderlokomotive an Fahrt gewann. Mit einer Höchstleistung von ungefähr 60 Stundenkilometern dampfte sie den Schienen entlang. Bäume, Felder und Dörfer sausten an dem Fenster vorbei, an dem die beiden Studenten saßen. Sie waren wieder Zivilisten, zwei schweigende, in Gedanken versunkene Eigenbrötler, welche die Gegend betrachteten. Das regelmäßige Prasseln auf das Waggondach war verstummt, was Julius plötzlich gewahr werden ließ, dass der Regen der letzten Tage endlich aufgehört hatte. Trotz des Lärms der Treibräder, der pfeifenden Kessel und des quietschenden Kohlekastens war es dem Studenten, als herrsche eine melancholische Stille.

Wie von der Stimmung verzaubert, hielt er den Stumpf seiner linken Hand ans Fenster und zuckte schmerzhaft zusammen, als er mit den verbliebenen drei Fingern die Scheiben berührte. Wenn er auf die Kämpfe im Swiepwald zurückblickte, wurde ihm klar, dass das, was sie getan hatten, im Grunde genommen äußerst primitiv war: Sie waren keine Menschen mehr, sondern Werkzeuge, Instrumente der Politik. Fünf Stunden lang waren sie eingeklemmt gewesen, bis der Spähtrupp eines preußischen Bataillons sie fand. Um die Erinnerung daran zu verscheuchen, versuchte Julius, die Melodien zu erraten, die Albrecht von Zeit zu Zeit vor sich hin summte. Dann wiederum dachte er an Filine. Nur eine Handvoll Briefe hatten ihn erreicht. Er wusste nicht, ob seine Frau ihn bereits zum Vater gemacht hatte, und er hatte keine Ahnung von ihrem Befinden. Albrecht, der die düsteren Gedanken seines Freundes erahnte, wedelte mit ihrem Abberufungsschreiben.

»Ein Hoch auf Gideon Horlitz!«, meinte er fröhlich. »Was wohl der Grund dafür sein mag, uns nach Hause zu beordern? Etwa ein bestialischer Todesfall? Eine brav abgeschlachtete Leiche wie weiland diese Lene Kulm? Oder eine neue Affäre wie jene um unseren Bund der Okkultisten? Sag, Julius, weckt das nicht dein Interesse?«

Bentheim lächelte über Albrechts unverhohlene Neugier. »Irgendwie schon. Er wird wohl einen Fotografen und einen Zeichner brauchen …«

»Herrje, das ist mir völlig entgangen. Kannst du denn noch zeichnen?«

»Ich bin Rechtshänder«, beruhigte ihn Julius.

»Sehr gut, sehr gut«, brummte Albrecht und verstrickte Julius in ein Gespräch. Vergnügt betrachtete er das Gesicht seines Freundes, dessen Augen den trüben Glanz ablegten und zu leuchten anfingen, sowie sich die Stimmung aufheiterte. An der nächsten Station betraten Zivilisten die Wagen. Ein hochnäsiger, wenngleich äußerst hübscher Backfisch, von einer Anstandsdame begleitet, setzte sich zu ihnen ins Abteil. Der Fotograf musterte die junge Frau mit kundigem Blick. Als die Alte eingeschlafen war, meinte er unvermittelt: »Fräulein, würden Sie für 50 Taler mit einem Helden des Vaterlands schlafen?«

»Niemals!«, entfuhr es ihr.

»Schade«, meinte Albrecht, »ich hätte das Geld gut gebrauchen können.«

Entrüstet starrte sie ihn an. Sie schnaubte verächtlich, als sie ihre Gouvernante weckte und mit ihr das Abteil verließ. Die Soldaten grölten. Das Rattern und Schaukeln der Waggons wirkte ermüdend, und als es dunkel wurde, schliefen sie. Stunden später, mitten in der Nacht vom 10. auf den 11. Juli, fuhr der Zug in Berlin ein.

Viertes Kapitel

Sie standen in der Garderobe von Amalia Loschs Studentenwohnheim und umarmten sich: die Witwe, die Schwangere und die zwei Kriegsheimkehrer. Filine sah Bentheim lange an, ohne ein Wort zu sagen. Sie weinte bloß, und schließlich deutete sie auf seine Schlinge und fragte: »Bist du schwer verletzt?«

»Nein.«

»Du bist dünn geworden.«

Er fuhr ihr über den Bauch. »Und du dick.«

Sie lachten alle, und die alte Witwe meinte, es sei an der Zeit, ins Bett zu gehen. Filine ging voran, und Julius folgte ihr eiligst die Treppe hinauf. Auf dem Flur verabschiedeten sie sich von Albrecht und zogen sich in ihr Zimmer zurück. Sanft löste Filine den Verband von Bentheims Hand und träufelte im Kerzenschein eine milde Chlorwasserstofflösung auf die Wunde. Es brannte fürchterlich, doch es gab keine Anzeichen einer Infektion. Nachdem sie neue Kompressen aufgelegt und die Verwundung versorgt hatte, deutete Filine auf die Matratze. Sie zwang ihn, die Initiative ihr zu überlassen, und ließ ihre Finger sprechen.

Danach erzählte sie ihm von sich, von den Ängsten, die sie ausgestanden hatte, als er fort war, und er befühlte das Kind, das in ihr heranwuchs und gerade heftig strampelte.

Am nächsten Tag holte eine Kutsche der Gendarmerie die Studenten zu Hause ab, um sie ins Palais Grumbkow zu bringen, dem Verwaltungsgebäude der preußischen Polizei. Das Gefährt fuhr ohne Dach, denn der diesjährige Berliner Juli war ein schöner, sommerlicher Monat, dessen erste Hälfte sich bereits als heiter und mild erwiesen hatte. Auch dieser Mittwoch nahm sich ausgesprochen angenehm aus. In der Eingangshalle wurden die beiden von Gideon Horlitz persönlich begrüßt und in sein Büro geführt. In einem Anflug von Betriebsamkeit kam es Albrecht in den Sinn, Wasser aufzusetzen und eine Kanne Tee aufzubrühen. Wenn Julius gelegentlich aus dem Fenster sah, erblickte er den stetig größer werdenden Strom der Arbeiter und Tagelöhner, die lachend und feixend durch die Berliner Gassen tippelten.

Der Wohlgeruch von Minze und Apfel riss ihn aus den Betrachtungen.

»Hier, Julius«, sagte Albrecht, als er eine dampfende Tasse auf den Schreibtisch stellte.

»Danke.«

Er bediente auch Horlitz, der sich in seinem Sessel zurücklehnte, unter heftigem Gähnen die Arme reckte und dann nach dem Getränk griff. In der Nacht zuvor hatte er einen einfachen Juwelenraub aufgeklärt und bereits den Bericht über die Ermittlungen verfasst. Das wieder erbeutete Schmuckstück, ein funkelnder Smaragd aus dem südlichsten Oberägypten, lag vor ihm auf der Tischplatte. Der einfache Teeaufguss belebte den Kommissar. Nach ein paar Schlucken befeuchtete er die Schreibfeder, zeichnete einige Schriftstücke gegen, die vor ihm lagen, und unterschrieb den Antrag auf einen Haftbefehl, der noch am selben Tag dem zuständigen Richter Karl Otto von Leps vorgelegt werden sollte.