5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: HQN

- Sprache: Spanisch

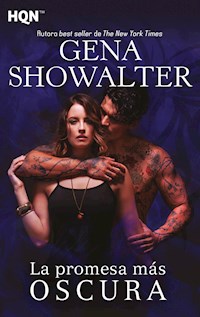

Cameo estaba poseída por el demonio de la Tristeza, y no tenía permitido experimentar alegría. Si osaba hacerlo, perdía el recuerdo. Decidida a encontrar al único hombre que tenía la clave de su redención, se adentró en una tierra más fantástica que la de los cuentos de hadas. Lazarus gobernaba su reino con un objetivo: formar su ejército y aniquilar a sus enemigos. No había nada que pudiera distraerlo, hasta que llegó Cameo y se dedicó exclusivamente a buscar algo que la hiciera sonreír… y que le permitiera seducirla. Fuerzas oscuras conspiraban contra ellos y amenazaban con la destrucción del frágil vínculo que habían creado, y Lazarus empezó a volverse loco. Cada uno de sus besos y de sus caricias conseguían que Cameo se tambaleara al borde de la felicidad. Sin embargo, si caía, corría el riesgo de olvidar a Lazarus para siempre…

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 521

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2017 Gena Showalter

© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

La promesa más oscura, n.º 146 - febrero 2018

Título original: The Darkest Promise

Publicada originalmente por HQN™ Books

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.

I.S.B.N.: 978-84-9170-574-1

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Portadilla

Créditos

Índice

Dedicatoria

Diccionario abreviado del Inframundo

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Glosario de personajes y términos

Si te ha gustado este libro…

A Jill Monroe: La mejor de las amigas, confidente y ¡suministradora de ideas!

A Naomi, de French n Bookish: ¡Un tesoro!

A Denise Tompkins: ¡Mi hermana del corazón! ¡Gracias por ser tú!

A Shane Tolbert, Shonna Hurt y Michelle Quine: ¡Mis mejores animadoras!

A Crystal Lepinsk, Penny Beerling, Sananda Davalillo, Sarah Hutchinson, Sarah McAdorey y Jennifer Forist: Por ayudarme a ponerle nombre a un personaje (en este libro y, quizá, en los siguientes).

Diccionario abreviado del Inframundo

Sexta edición

Tristeza. Tris-te-za.

Definición: El demonio de la Tristeza consigue que su huésped inmortal permanezca en un estado de angustia mental, emocional y física. A través de su huésped es capaz de alcanzar a los demás.

Ejemplo: El demonio poseyó a Cameo con la tristeza y, cuando ella gritó, su voz imbuida de tristeza le rompió el corazón a todo aquel que estaba alrededor.

Síntomas: Angustia, ansiedad, cara de perro crónica, abatimiento, depresión, desolación, desesperación, desaliento, penuria, pesadumbre, pena, aflicción, congoja, melancolía, dolor, tristeza, desdicha, estrés, sufrimiento, tormento, infelicidad, tribulación, miseria.

Cura: Muerte (no recomendado actualmente por ningún médico).

Capítulo 1

«No intentes ir diez movimientos por delante de tu adversario. Quédate detrás de él con un cuchillo».

Fragmento de Convertirse en el rey que debes ser, una obra en proceso de escritura, por Lazarus el Cruel e Insólito

Como una Alicia de camino al País de las Maravillas, Cameo, la huésped del demonio de la Tristeza, fue rodando hacia abajo por una cueva oscura. Cuando apareció el fondo, por fin, ella se preparó para el choque… pero atravesó un portal brillante. Las paredes de la cueva desaparecieron, y ella salió, a través de un cielo de medianoche, a un nuevo reino.

«No tenía que haber tocado la Vara Cortadora», pensó. Solo con rozar el precioso orbe de cristal que la remataba en el mango con las yemas de los dedos, el antiguo artefacto había abierto una puerta entre el mundo físico y el espiritual. Voilà! El descenso había comenzado en un abrir y cerrar de ojos.

Mientras caía hacia un terreno llano, se preparó para el impacto…

Cameo se golpeó contra el suelo. Se le escapó un grito cuando el cerebro rebotó contra su cráneo, se le vaciaron los pulmones de aire y se le rompieron múltiples huesos.

Sintió un dolor de agonía y vio puntos negros. Perdió todo el calor de las extremidades, que se concentró en su torso. Su cuerpo entró en estado de shock.

Pasaron varias horas hasta que recuperó las fuerzas necesarias como para colocarse de costado y, solo de aquel esfuerzo, el corazón le golpeó con fuerza las costillas rotas. Empezó a darle vueltas la cabeza pero, por suerte, el dolor se mitigó. Por fin pudo respirar de nuevo, y percibió un olor intenso a ambrosía, la droga preferida de los inmortales. Estuvo a punto de echarse a reír. Por una vez había tenido suerte. Si era necesario caer a plomo contra la tierra, ¿qué mejor lugar que un campo de ambrosía?

Recuperó y perdió el conocimiento varias veces. La curación de sus heridas le dio una noción del paso del tiempo, además del paso de la oscuridad a la luz. Cuando notó que los rayos de sol le abrasaban la piel pálida, se despertó por completo.

Arrugó la nariz al inhalar. Ya no olía a ambrosía, sino a hojas quemadas. ¿Dónde había aterrizado? ¿En el infierno? El sol quemaba tanto que había calcinado varias parcelas de tierra.

Cameo se arrastró hasta una parte sombreada y exhaló un suspiro de alivio cuando notó que se le refrescaba la piel. Entonces, vio un cielo de color lavanda, con nubes verde claro. Los árboles eran muy altos, de color rosa, y había algunas zonas con hierba azul.

Vaya, aquello sí que era una novedad. Un bosque digno de una princesa de cuento. Lástima que ella fuera la mala de la película. Para ella, y para su familia de guerreros poseídos por demonios, las cosas nunca habían ido bien.

Al ver pasar por delante de ella una mariposa del tamaño de un puño, tuvo miedo. Con el paso de los siglos, los insectos se habían convertido en un mal presagio. La muerte y la destrucción estaban esperando…

Sintió el peso de la depresión sobre los hombros, y se lamentó por su vida.

Ya había perdido muchas cosas. Y todo, por haber cometido un pequeño error cuando vivía en el monte Olympus.

¿Aquel error? Ayudar a sus amigos a robar y a abrir la caja de Pandora. El castigo apropiado habría sido una amputación, o dos. O, tal vez, unos cientos de años en la prisión. Sin embargo, se veía obligada a ser huésped del demonio de la Tristeza para toda la eternidad. Ya no tenía voluntad propia.

Para conmemorar la ocasión, le había aparecido el tatuaje de una mariposa en la parte baja de la espalda.

El principio del fin.

Rápidamente, Tristeza le había arrebatado la humanidad, la esperanza y la felicidad. Una y otra vez, el demonio le borraba los recuerdos felices de la mente. Cada día, exhalaba veneno hacia sus pensamientos, les hacía daño a los demás a través de su voz y destruía cualquier relación que ella consiguiera iniciar. El demonio había dejado su vida reducida a una sucesión de horrores.

Ojalá pudiera controlarlo. Sin embargo, Tristeza era un ser autónomo y tenía sus propias motivaciones y objetivos. Era una presencia oscura que ella nunca podía ahogar. Era como una prisión de la que nunca podía escapar.

«Pero, en este momento, no es el peor de mis problemas. La mariposa…».

El desastre era inminente.

Buscó una forma de salir de aquel bosque. A un lado había un río increíblemente bello, con todos los colores del arco iris. De repente, un pez saltó por encima de la superficie. ¿Un unicornio de agua? Tenía un largo cuerno de marfil ente los ojos y…

A Cameo se le escapó un jadeo. Otro unicornio de agua saltó y le atravesó el vientre al primero con su cuerno. Hubo salpicaduras de sangre, y la pequeña cascada del río se tiñó de rojo. Otros peces se abalanzaron sobre el herido y comenzaron a morder con sus afilados dientes, arrancando escamas y órganos hasta que no quedaron ni las espinas.

Así pues, no debía bañarse en aquel río.

Al otro lado estaba el campo de ambrosía. No parecía que el sol abrasador pudiera quemar los innumerables tallos de color verde esmeralda ni las flores de moradas, que habían cerrado los pétalos para protegerse del peor momento de calor.

Aquel campo era su única escapatoria…

Una rama llena de espinas se estiró y cazó la enorme mariposa en pleno vuelo. Cameo oyó unos gritos débiles llevados por la brisa.

Fuera una escapatoria viable o no, había llegado el momento de marcharse.

Se puso en pie con las piernas temblorosas y, al notar que las ramitas que había en el suelo le hacían cortes en las plantas de los pies, se encogió de dolor y miró hacia abajo. Arrugó la frente al darse cuenta de que estaba descalza. Sus botas de combate habían desaparecido.

¿Se las había robado alguien?

Con una rápida mirada, se dio cuenta de que tenía la camiseta y los pantalones de cuero de batalla hechos jirones y manchados de sangre, pero todavía en su sitio. Sin embargo, las dagas que ella misma se había fabricado hacía doscientos años habían desaparecido.

Alguien le había robado sus cosas mientras estaba inconsciente.

¡Y se lo iba a pagar!

Había ido hasta allí para encontrar a un inmortal formidable llamado Lazarus el Cruel e Insólito, y estaba dispuesta a destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino.

Según sus amigos, ella había interactuado en dos ocasiones con Lazarus. Gracias a Tristeza, sin embargo, no recordaba nada de ninguno de los dos encuentros. ¿O sí? En los márgenes de su mente había unas sugerentes imágenes que tal vez hubieran sucedido, o no.

Atisbo: Ella misma, haciendo un striptease para un hombre sin rostro, musculoso y con una sonrisa sensual en los labios. Ella lo observaba con los ojos plateados llenos de deseo.

Atisbo: Ella misma, caminando hacia aquel mismo hombre, con la intención clara de seducirlo.

Atisbo: Ella misma, tendida bajo aquel hombre sin rostro, musculoso, mientras él le acariciaba un pecho y entre las piernas para llevarla al orgasmo. Ella tenía la espalda arqueada y la cabeza inclinada hacia atrás, con una expresión tensa de agonía y placer.

¿Era Lazarus aquel hombre sin rostro? ¿Cómo había conseguido llevarla a su lecho?

Deseaba con todas sus fuerzas recordarlo.

Ella no disfrutaba del sexo, y no se arriesgaba a mantener relaciones sexuales. Ya no. Tenía un demonio que se contagiaba sexualmente, y todos aquellos con los que salía terminaban deprimidos en algún momento.

Tuvo una punzada de culpabilidad que se sumó a su tristeza. Y, no obstante…

Cada vez que se imaginaba a su amante sin rostro, sentía un calor lánguido que la envolvía por completo. La sangre recorría sus venas con nuevas energías y sentía una cascada de escalofríos y un cosquilleo en todo su ser.

¿La echaba de menos? ¿O se alegraba al pensar en que no iba a volver a verla?

Tuvo la sensación de que se le abría el corazón y se le filtraba ácido en él. Los recuerdos eran tan necesarios para la supervivencia como el oxígeno o el agua. Sin sus recuerdos, ella estaba incompleta, incluso debilitada.

¿Le contaría Lazarus lo que había ocurrido entre ellos? Tenía que encontrarlo, por si acaso existía la más mínima posibilidad de que lo hiciera.

El problema era que se sabía muy poco de él. Su pasado estaba envuelto en el misterio. Lo único que ella había conseguido averiguar era que su amigo Strider, el guardián de la Derrota, había decapitado a Lazarus hacía poco tiempo. El espíritu de Lazarus había viajado a través de la Vara Cortadora y había entrado en uno de los miles de reinos que había en el más allá. Tal vez, en aquel mundo extraño y depredador.

Poco después de la muerte de Lazarus, su amiga Viola, la guardiana del Narcisismo, lo había seguido por accidente y, a su vez, ella había seguido a su amiga para rescatarla.

Aquello había sido el inicio de sus aventuras con el misterioso guerrero.

Si sus hermanos no hubieran organizado una misión de rescate para ella, ¿habría decidido quedarse con Lazarus?

Por lo poco que había conseguido saber antes de que Tristeza le borrara todos los recuerdos felices de la cabeza, Lazarus y ella se habían asociado para encontrar a Viola y para encontrar la caja de Pandora, también llamada dimOuniak. Supuestamente, ambas estaban escondidas dentro de uno de los reinos.

Sin embargo, no estaba segura del motivo por el que Lazarus se había aliado con ella, cuando el resultado de aquella búsqueda no iba a reportarle nada.

A menos, claro, que quisiera la caja. DimOuniak era tan poderosa como la Vara Cortadora, o incluso más, y podía matar instantáneamente a cualquiera que estuviera poseído por un demonio. Eso se rumoreaba.

¿Acaso Lazarus había pensado desde el principio en hacerle daño?

Claramente, la pérdida de memoria la dejaba en una posición vulnerable, y de la peor de las maneras.

Así pues, iba a encontrar a Lazarus. Con suerte, ella le gustaría, y él tendría intención solo de ayudarla. Después de que él hubiera completado sus lagunas mentales, tal vez pudieran retomar la búsqueda de la caja de Pandora, y él pudiera hacerla feliz… aunque solo fuera durante un rato. ¿De qué servía la vida sin felicidad?

«Vas a olvidarlo otra vez. ¿Para qué tomarse la molestia?».

Porque una chica sin esperanza solo podía acurrucarse y morir.

Tal vez él fuera su amante sin cara. Tal vez él pudiera ayudarla a encontrar la caja de Pandora, y a Viola. La diosa de la Otra Vida había sido rescatada, sí, pero había utilizado a propósito, por segunda vez, la Vara Cortadora. Nadie sabía por qué, y nadie había vuelto a saber nada de ella.

Cameo comenzó a caminar con determinación. Las ramitas seguían hiriéndole los pies, pero mantuvo un ritmo constante mientras se abría paso por la espesura del bosque. Al menos, la temperatura había descendido.

«El setenta y dos por ciento de los hombres han engañado a su pareja», le susurró el demonio en la mente, para intentar inmovilizarla. «El veinticuatro por ciento están cometiendo una infidelidad en este mismo momento. El cuarenta y ocho por ciento se sienten orgullosos de ello, en vez de tener remordimientos. ¿Cuánto tiempo crees que vas a interesarle a Lazarus? Si acaso le has interesado alguna vez».

¡Qué demonio tan horrible! Siempre lanzándole bombas de tristeza. ¿Era Lazarus su amante sin rostro, o no?

Tristeza le dijo: «Si lo es, deberías salir corriendo. Si piensas en lo que ocurrió con Alex…».

–Cállate –murmuró ella. Sin embargo, el daño estaba hecho. Tristeza había dado en el blanco, había conseguido abrir las heridas internas.

Alex, un ser humano que vivía en la antigua Grecia, había sido su primer y único amor.

A los ocho años, él había padecido una enfermedad que le había causado sordera, y parecía que eso le había hecho indigno del amor de su rica familia. Lo habían echado de su casa, y, después de pasar hambre y penalidades durante meses, un supuesto protector lo había salvado de aquella vida en la calle. Un herrero que tenía un gusto pervertido por los niños.

Aprendiz de día, esclavo de noche. Una existencia desgarradora.

Cuando Alex llegó a la adolescencia, el herrero lo consideró demasiado mayor y lo echó a la calle. Alex estalló, y le atravesó el corazón al herrero con una daga que él mismo había fabricado. Después, se quedó con la fragua.

Dedicó todo su tiempo y su energía a la metalurgia, para la que tenía un talento indiscutible. Él había sido la única persona en la que confiaba Cameo para que fabricara sus armas. El único hombre a quien no afectaba la tristeza de su voz.

Se enamoraron y, durante una corta temporada, ella había estado a punto de sentir felicidad. Y había anhelado más… Sin embargo, durante todo aquel tiempo había tenido el presentimiento de que algo saldría mal.

A cada nuevo amanecer, se preguntaba por qué lo recordaba, por qué el demonio no le había robado los recuerdos de Alex.

La respuesta había sido más atroz de lo que ella hubiera podido imaginar nunca.

En un momento de vulnerabilidad, le había contado a Alex que estaba poseída por un demonio. Entonces, él había decidido que era peor que el herrero y había avisado a los Cazadores, unos asesinos de inmortales, para que la atraparan y la torturaran de un modo horrible.

Notó un nudo de dolor en el estómago. ¿Sabría Lazarus la verdad sobre ella? ¿Y le importaba?

Debía de saberlo. Él era un inmortal que vivía entre otros inmortales. Y no debería importarle, porque su sobrenombre era «el Cruel e Insólito». Él también tenía un lado oscuro. Muy oscuro. Negro como la boca del lobo, sin el más mínimo rayo de luz.

Se oyeron una serie de agudos graznidos. Una bandada de pájaros echó a volar desde las copas de los árboles y se dispersaron por el cielo. Pronto desaparecieron detrás de las nubes.

De repente, se oyó un tremendo ruido, y el suelo empezó a temblar. Cameo se tambaleó y cayó de rodillas. Intentando respirar, luchando por conseguir algo de oxígeno, se llevó la mano a las dagas. Pero… no las tenía.

¡Maldición! Echó a correr y se escondió detrás de uno de los árboles rosas, el más grande. Las sombras la envolvieron. Tuvo una descarga de adrenalina, pero ni eso sirvió para que olvidara el picor que le causaba la corteza del tronco a través de la camisa.

Se oyó otro ruido, otro golpe. El temblor de tierra aumentó. Los árboles y los arbustos empezaron a caer como piezas de dominó.

A cierta distancia, se abrió un camino y aparecieron dos bestias voladoras. Parecían unos dragones híbridos. Tenían los ojos rojos, unos cuernos alargados y unos dientes que eran como espadas cortas. Sus cuerpos eran largos, y carecían de patas. Tenían tres filas de pinchos en la cola, y unas escamas que brillaban bajo el sol.

Entonces… ¿eran serpientes voladoras? ¿Dragones-serpiente?

Se elevaron por encima de las copas de los árboles, cortando algunas ramas con las cuchillas de las múltiples puntas de las alas. Atravesaban la madera como si fuera mantequilla. Una de las criaturas perseguía a la otra. Cuando la alcanzó, las dos se pusieron a pelear… ¿como si fuera un juego?

–¿Necesita ayuda la bella dama?

Aquella voz desconocida convertía una pregunta inocente como esa en una promesa sexual. Cameo alzó la vista y tuvo que contener un grito. Había un leopardo de unos cien kilos tumbado en una rama, justo sobre ella. El animal la miraba con unos ojos verdes como de neón. Tenía la cola destrozada y parecía que le habían arrancado la oreja de un mordisco. En su pelaje había varias calvas.

Tristeza sintió repulsión por el animal, y rugió.

El gatazo sonrió lentamente y espantó una mosca con la zarpa. En realidad, ensartó al insecto con una de las uñas.

–Me llamo Rathbone y estoy a tu servicio… a cambio de una pequeña remuneración.

Hablaba. Era un felino, y podía hablar. Además, con aquella voz, podría ganar millones como telefonista sexual.

Así pues… ¿acaso la Vara Cortadora la había transportado a un cuento de hadas en versión pornográfica?

¿Sería Rathbone un cambiaformas? No, imposible. Los cambiaformas no conservaban el habla cuando adquirían la forma animal. Aunque… siempre había una excepción para cada regla, ¿no?

–Puedo salvarme yo solita, pero gracias por el ofrecimiento –dijo ella.

Al haber vivido cuatro mil años, había superado guerras mundiales, batallas contra depredadores inmortales, la enemistad de seres humanos muy resentidos y a monstruos de mitos y leyendas. Algunas veces había perdido, pero, en la mayoría de las ocasiones, había ganado.

El leopardo hizo un gesto de dolor. No era de extrañar; a todo el mundo le pasaba lo mismo. Algunos lloraban, incluso. Cameo no recordaba que su voz le hubiera gustado a alguien alguna vez.

Apretó los puños. ¿Otro recuerdo que le había robado Tristeza?

Las serpientes-dragón volvieron a perseguirse la una a la otra y, aquella vez, estuvieron a punto de provocar un terremoto. Cameo tuvo que agarrarse a una rama para mantener el equilibrio. No, no era una rama, sino la cola de Rathbone.

Él movió las cejas de un modo sugerente.

–Tengo algo todavía más firme a lo que puedes agarrarte.

No era posible que se estuviera refiriendo a sus…

Él se contorsionó para lamerse los enormes testículos.

«Tiene que ser una broma».

Cameo lo soltó y se asomó al otro lado del tronco. Los animales se acercaron a una velocidad vertiginosa… y pasaron de largo. Ella empezó a relajarse, pero, por supuesto, eso fue un error. ¿Cuándo le había salido algo bien? Ambas serpientes-dragón se detuvieron en seco y giraron lentamente.

Dos pares de ojos rojos se clavaron en ella. Lenguas largas y delgadas pasaron por encima de unos colmillos como sables, y unas gotas de saliva cayeron por las comisuras de sus labios. El hedor de las babas, que era parecido al olor de la gasolina, le invadió las fosas nasales.

Magnífico. Acababan de ponerla en el menú del día.

Los animales gruñeron al unísono y arquearon la espalda. Las escamas se les levantaron alrededor del cuello.

«Tienes un ochenta y siete por ciento de posibilidades de que te frían, de no volver a ver a tus amigos y de no encontrar ni la caja de Pandora, ni a Lazarus».

No. Iba a luchar, e iba a ganar. Si moría, Tristeza quedaría libre para actuar en el mundo, encontraría una presa nueva, devoraría sus dulces sueños, sus esperanzas y cualquier atisbo de felicidad. El demonio…

Acababa de distraerla.

Los animales arrojaron sendas llamaradas hacia ella. Cameo se apartó de un salto hacia el suelo y, al aterrizar, rodó y arrancó un par de ramas petrificadas. Al ponerse en pie, se enfrentó con ellas a la bestia más cercana.

–Yo no haría eso si fuera tú –le dijo Rathbone, recordándole que estaba presente. Ella atacó al animal con las puntas de las ramas, y el felino suspiró–. Enhorabuena. Lo has empeorado todo.

¡Aaah! Las ramas no habían conseguido penetrar a través de las escamas. De hecho, ni habían causado el más mínimo rasguño.

El dragón, sin embargo, se había enfurecido tanto que rugió.

Bien, así que las escamas eran impenetrables. Entendido. Solo le quedaban dos opciones: ir por los ojos o por la boca. Fácil, no había ningún problema, si conseguía saltar encima de la serpiente–dragón y darse un paseo.

–Ssss…

–Ssss…

Dos nuevas llamaradas dirigidas a ella, y la temperatura ascendió a su alrededor del tal modo que tuvo la sensación de estar en una parrilla. De nuevo, se apartó del fuego, pero no tenía adónde ir. Las bestias la rodearon. Estaban trabajando en equipo para encerrarla en un círculo infernal. El aire se llenó de humo que le provocó una tos.

Mientras tosía, un ala se elevó en dirección a ella. Cameo saltó hacia atrás, y evitó por muy poco que la cortaran en dos.

–¿Quieres que te ayude ya? –preguntó Rathbone, sin moverse de su rama, con una sonrisa inocente–. Te haré un descuento en mi tarifa.

Ella no le hizo caso. Corrió por el ardiente camino de hollín y carbón y, cuando recibió el ataque de otra de las alas, utilizó las ramas para apartarla de su camino. Tuvo que esquivar otra llamarada, pero, rápidamente, uno de los animales le lanzó un golpe con la cola de pinchos. Ella saltó sobre la cola y siguió avanzando, cada vez a pasos más rápidos. Casi lo alcanzaba…

«No vas a poder ganar de ninguna manera», le dijo el demonio, transmitiéndole toda su tristeza. «Vas a morir».

¡No! Iba a ganar, e iba a vivir. ¡Por supuesto!

Llegó el momento de la verdad.

Con el corazón desbocado, dio un enorme salto. Una de las serpientes-dragón saltó al mismo tiempo, con la evidente intención de atraparla en el aire. Cuanto más se le acercaba, más mordiscos daba. Eso fue un error, porque ella consiguió meterle una de las ramas en la boca.

La rama, que era gruesa como sus bíceps, larga como su antebrazo y más dura que la piedra, permaneció en vertical. Un extremo se le clavó en el paladar, y el otro le sujetó la lengua contra la mandíbula inferior. Mientras, Cameo agarró el centro de la rama, la hizo girar y se sentó a horcajadas sobre su cuello.

El animal comenzó a dar sacudidas, y la violencia de los movimientos le impidió mover las alas. Cayó en picado al suelo.

Justo antes de que impactara en el suelo, ella le clavó la segunda rama en el ojo. Él gritó, y de la herida brotó una sangre negra y espesa que le salpicó la mano a Cameo y le hizo ampollas en la piel.

El dragón-serpiente absorbió la peor parte del impacto, y Cameo rebotó sobre él. Entonces, bajó del animal para salir corriendo, pero notó un terrible dolor en el tobillo y, después, a causa de un tirón, cayó de bruces en el suelo. Algo la arrastró hacia atrás, y ella se aferró al suelo con las uñas y dejó marcas en la tierra. Intentó no dejarse dominar por el pánico y miró hacia atrás. ¡Nooo! El otro dragón-serpiente había atrapado su pie entre los dientes.

La bestia comenzó a masticar, y la saliva penetró en la herida de Cameo. Se le escapó un grito de dolor, porque empezó a arderle toda la pierna, y la piel se le llenó de ampollas. Se encogió para alcanzarlo con un golpe.

¡Maldición! Ya no tenía las ramas.

Él la arrastró sobre piedras y raíces de árboles que le rasgaron la camisa y la carne. Ella estuvo a punto de perder el conocimiento. Alargó el brazo para dar con otra rama, cualquier rama. ¡Allí!

El animal se irguió y la levantó del suelo por el pie. Al quedar colgando, el dolor que sentía Cameo se multiplicó exponencialmente.

«Recuerda: el dolor es la debilidad que abandona el cuerpo».

Podía conseguirlo. Iba a conseguirlo.

Cameo se contorsionó y estiró el cuerpo para mover la rama hacia su enemigo, cada vez con más fuerza y más rapidez, y consiguió acercarse cada vez más a su torso.

El animal aleteó y ascendió por el cielo. Cameo sintió tanto dolor que no supo si podría soportarlo más.

Estaba empapada en sudor y tenía náuseas, pero no dejó de mover la rama. Al final, por fortuna, pudo clavarle la rama por debajo de la mandíbula, donde no tenía escamas que lo protegieran, hasta que el extremo le hirió la parte interior de la garganta.

El dragón-serpiente dio una sacudida y rugió, y la soltó. Ella cayó al vacío y se preparó para el golpe contra el suelo que, una vez más, hizo que le explotaran los pulmones como un globo.

Permaneció en el suelo, tendida sin poder moverse y rezando para recuperarse con rapidez. O para que su muerte fuera rápida.

Aunque el dragón-serpiente intentó arrancarse la rama del cuello, no pudo. Lo único que pudo hacer fue volver con su compañero, agarrarlo por el pecho con los dientes y llevárselo volando de allí.

Entonces, ¿lo había conseguido? ¿Había ganado?

«Seguramente, no podrás volver a andar en la vida», le dijo Tristeza.

–Sí, voy a volver a caminar –respondió ella. En sus siglos de vida, le habían cortado miembros e, incluso, la lengua. El tobillo se le curaría… al final. Lo único que quería el demonio era deprimirla.

Rathbone bajó del árbol y se acercó a ella con gracia felina.

–Si me lo pides con amabilidad, te permitiré que montes sobre mi espalda gratis.

–No, gracias –respondió ella–. ¿Dónde estamos?

Él se encogió de nuevo al oír su voz.

–Estamos en el Reino de Grimm y Fantica, bajo el gobierno del rey Lazarus el Cruel e Insólito, hijo único del Monstruo.

Lazarus. Su Lazarus. Estaba allí, y era el rey.

«Vamos, adelante. Encuéntralo. Quiero que pases un rato con un tipo llamado «el Cruel e Insólito», le dijo Tristeza, riéndose de ella. «Estoy seguro de que es capaz de herir de formas que ni siquiera yo conozco».

El demonio mentía. O, tal vez, decía la verdad. Cameo nunca sabía qué pensar de él.

Tal vez debiera volver a Budapest.

¿La echaba de menos Lazarus?, se preguntó. O, por el contrario, ¿se habían despedido como adversarios?

Y, si era así, ¿qué importaba? Todo el mundo merecía una segunda oportunidad. Además, no tenía ni idea de cómo volver y, ¿qué significaba aquel sobrenombre de «Cruel e Insólito»? Muchos inmortales se referían a ella como la «Madre de la Melancolía». Los nombres eran solo eso: nombres.

–¿Dónde está el rey? –preguntó ella, en un tono de voz monótono, con la esperanza de disimular su impaciencia. No quería revelar nada.

El leopardo se pasó la lengua por los colmillos, como si acabara de ver su desayuno.

–¿Noto cierta emoción en tu pregunta?

Vaya. ¿Acaso pensaba cobrarle a cambio de la información, si detectaba su interés?

–Serías el primero en hacerlo.

Qué cierto era aquello. Y qué triste.

–Ahora percibo desolación –dijo él, y un brillo calculador apareció en sus ojos luminosos–. La cosa se pone cada vez más interesante.

–De todos modos, ¿por qué te importan a ti mis emociones?

–Los misterios y los rompecabezas siempre me interesan. Vamos, te acompaño con Lazarus. Sin embargo, ya no estoy dispuesto a ayudarte gratis.

«Lo sabía».

–Tendrás que hacerme un pequeño pago por escoltarte –dijo el leopardo–. Pero, escucha esto atentamente, guapa: la gente que entra en su territorio, no vuelve a salir más.

Capítulo 2

«La vida es un juego, y todo aquel con quien te encuentras es tu oponente».

Convertirse en el rey que debes ser

El arte de la decapitación

En el espacio de un segundo, Lazarus el Cruel e Insólito se vio invadido por el desconcierto. Frunció el ceño. Aquella sensación no le era del todo desconocida, pero tampoco le era familiar.

Así pues, podía significarlo todo… o nada.

Con un suspiro de silencio, se desembarazó de dos ninfas del bosque que dormían abrazadas a él y se levantó de la cama. Después, se abrochó los pantalones, que no se quitaba nunca. Sus piernas no debían ser vistas por nadie. Jamás.

Cualquiera que tuviese la mala fortuna de verlo completamente desnudo… bueno, él se encargaba de convertir en piedra al culpable.

Había creado su propio Jardín del Horror Perpetuo. Su propio ejército personal de piedra. Era algo similar al ejército de terracota de Qin Shi Huang, el primer emperador de la China.

En aquel momento, el nuevo jardín tenía veinte tres estatuas, y eran una maravilla para la vista. Cada una de ellas transmitía un nivel distinto de dolor y pánico.

Su favorita era la del rey al que había vencido al conquistar el Reino de Grimm y Fantica. El hombre estaba petrificado para siempre en una postura conocida como «el águila de sangre». El cuerpo estaba tendido boca abajo, con las costillas cortadas del esternón y extendidas hacia atrás, como si fueran alas.

«Cruel e insólito. Mi especialidad». Si alguien se interponía en el camino de lo que deseaba Lazarus, sufría.

Un aire fresco lo acarició mientras se ponía la camisa. Se ató al cuerpo las armas que se había quitado una hora antes. Las dagas tintinearon, y eso le recordó al día que había permitido a un guerrero poseído por un demonio que lo decapitara. Aquel día había escapado de las garras de una arpía sádica que lo tenía esclavizado.

Aquel día había comenzado su vida con los muertos.

Sinceramente, el mundo espiritual y el físico seguían resultándole indistinguibles. Él seguía respirando, tenía sed y hambre. Seguía deseando las caricias de una mujer. Podía hacer todo lo que hacía antes… excepto volver al mundo de los seres humanos. Lo mismo que le ocurría al resto de los habitantes de aquel reino.

De hecho, solo había una diferencia entre Lazarus y los demás muertos: a él todavía le latía el corazón en el pecho. No estaba seguro de por qué era la única excepción.

Las ninfas se estiraron en la cama, y se levantaron. Se atusaron el cabello revuelto y sonrieron.

–Si todavía puedes andar, es que necesitas que te demos otro repaso –dijo la rubia, ronroneando.

La pelirroja le hizo un gesto para que se acercara, flexionando el dedo índice.

–¿Qué te parece sin finjo que eres una piruleta?

No tenían ni idea de que él no había conseguido nada más que una decepción entre sus brazos.

–Tengo deberes –respondió.

Últimamente no había nadie que pudiera satisfacerlo. Llegar al clímax se había convertido en una imposibilidad, incluso por sí mismo.

Por lo menos, no tenía que preguntarse cuál era el motivo.

Había encontrado su obsesión. O, para ser más exactos, su perversión. Hacía mucho tiempo que su padre, Typhon, le había advertido contra ella, fuera quien fuera.

«En algún lugar existe una fémina con el poder de debilitarte. Tú la anhelarás con todo tu ser… pero cada segundo que pases con ella te acercará más a la destrucción. Mátala. No cometas el mismo error que yo dejando vivir a tu obsesión. Sálvate».

Lazarus, que entonces era muy joven, había escuchado con embeleso a Typhon, que una vez fue el inmortal más temido sobre la faz de la tierra. Y con razón, porque asesinaba a todo aquel que se oponía a él, que lo ofendía o lo cuestionaba.

La obsesión de Typhon era Echidna, una gorgona. La madre de Lazarus.

Las gorgonas eran una raza despiadada. Del cuero cabelludo les crecían unas sierpes venenosas, y tenían el poder de convertir en piedra a cualquiera solo con encontrar su mirada. Lazarus había heredado aquel poder… de otra manera. Él creaba sus estatuas a través del tacto.

Echidna era la Soberana del Cielo de las Serpientes. Era una especie de aberración entre los suyos: dulce, buena y tímida con todo el mundo, excepto con Typhon. A él lo odiaba con toda su alma. Él la había raptado y la había violado continuamente, y la había mantenido apartada de su único hijo.

Typhon también la odiaba, pero se negaba a dejarla en libertad porque el deseo enfermizo que sentía por ella superaba a todo lo demás.

Sin embargo, al final había recibido su merecido. Cada vez que se acercaba a ella, una pequeña parte de su carne se cristalizaba. Al final, aquella cristalización se le había extendido por los músculos y los tendones; eso había limitado su capacidad de movimiento, le había hecho más lento y lo había debilitado.

Hera, la diosa de los griegos, despreciaba a Typhon por un motivo que Lazarus nunca había llegado a conocer. Cuando descubrió su mal estado de salud, lo golpeó a través de su esposa: hizo pedazos a Echidna, mientras Typhon, con impotencia, solo había podido mirar.

Lazarus también estaba presente, pero, a pesar de sus esfuerzos, no había podido salvar a su madre. Después, Hera se había desvanecido llevándose a Typhon, y no se había vuelto a saber nada más del guerrero.

Lazarus agarró con los dedos la empuñadura de su daga, la única daga que no enfundaba en cuero, sino con la sangre de sus enemigos. Tenía pequeñas púas a ambos lados. Después de atravesar un cuerpo, las púas se convertían en ganchos, y resultaba imposible extraer la hoja sin llevarse varios órganos de camino.

Algún día, Hera conocería de primera mano su daga.

Al poco tiempo de cometer sus crímenes, Hera había sido encerrada en el Tartarus, la prisión para inmortales. Algún día, quedaría en libertad, y moriría, y acabaría en algún reino de los espíritus.

«La encontraré». Y a su padre, también. Ya no era un niño que reverenciaba a su padre. Lo odiaba. Typhon había cometido muchos crímenes contra su madre, pero la violación era una línea que nadie podía cruzar.

Aquellos dos se reunirían en el Jardín del Horror Perpetuo.

Una de las ninfas se acercó a él y le pasó las uñas por el pecho.

–Por el reino ha corrido el rumor de que estás buscando novia. ¿Es eso cierto?

–Sí, muy cierto.

Había encontrado a su obsesión, sí, pero poco después la había perdido de nuevo. Todavía ardía de deseo por ella, aunque no hubiera hecho ningún esfuerzo por encontrarla. La última vez que habían estado juntos…

Sintió en el pecho la opresión del miedo. La última vez que habían estado juntos, ella había empezado a debilitarlo.

Se frotó el muslo con una mano y maldijo interiormente. Por su piel se extendían finos ríos cristalizados. Venas con ponzoña. El comienzo de su caída.

Había recopilado antiguos textos para investigar las leyendas sobre el linaje de su padre con la esperanza de poder salvarse, pero había sido infructuoso. Todo aquel que hubiera padecido aquella cristalización de las venas, si acaso le había ocurrido a alguien, lo había mantenido en secreto, como había hecho Typhon, como estaba haciendo él mismo.

Hacer públicas las debilidades podía suponer la muerte.

Así pues, se dedicaría a fortalecer sus defensas. Se casaría con una mujer sanguinaria que tuviera a su disposición un gran ejército. Ella lo fortalecería, y él ignoraría el deseo que sentía por su obsesión. No iría a buscarla ni trataría de convencerla de que volviera con él a su reino.

Su obsesión significaba el fin para él.

–Vuelve a la cama, y yo te demostraré por qué soy la mejor candidata –le dijo la ninfa, con una sonrisa seductora.

Lazarus también poseía el don de leer el pensamiento, gracias a su madre. La cabeza se le llenó con los pensamientos de la otra ninfa, que estaba pensando en cómo podía matar a su amiga y esconder el cadáver.

–Yo te lo demostraré mejor –dijo, con la voz enronquecida, abanicándolo con las pestañas–. Elígeme a mí.

Aquellas ninfas cuidaban de las rosas del Jardín del Horror Perpetuo. Eran amantes, no luchadoras, y no tenían la malicia necesaria para ser su esposa.

Él tenía que estar preparado para la guerra. Algún día, Hera y su padre acabarían en la vida del más allá, como todo el mundo. La arpía que lo había esclavizado también acabaría allí, y él tendría a todos sus enemigos en el mismo lugar.

Contuvo su rabia y rechinó los dientes hasta que notó el sabor de la sangre. La arpía se llamaba Juliette la Erradicadora. Una zorra sin igual.

–Volved a vuestras tareas –les dijo, y las ninfas hicieron un mohín.

Con pasos largos y seguros, salió de la habitación con la mente abierta para captar los posibles peligros que pudieran estar esperándolo.

Dos de sus soldados dejaron su puesto y lo siguieron.

No había aprendido sus nombres. Prefería mantener la distancia emocional, y consideraba que el afecto era otra forma de debilidad.

«En cuanto confías en otro ser, pierdes la batalla».

Al girar la esquina, preguntó:

–¿Ha habido algún disturbio en el pueblo? –preguntó.

Continuaba con aquella sensación de desconcierto. Si alguien había herido a alguna de las personas que estaban bajo su cuidado…

No. Eso no iba a suceder. A nadie se le pasaría por la cabeza levantar una mano contra su gente. Las consecuencias eran demasiado graves. No había juicio, solo castigo.

–No, señor.

–¿Y las serpientes del cielo?

Desde que había llegado al reino de los espíritus, aquellas criaturas habían percibido su olor, habían abandonado sus guaridas y habían entrado en lo que, al principio, era territorio enemigo para ellas, porque estaban decididas a servirlo como habían servido a su madre en el pasado.

Y, como él, soñaban con matar a su padre.

Se rumoreaba que Typhon estaba muerto, pero la verdad era más complicada. Estaba paralizado por los mismos cristales que crecían en aquel momento dentro de Lazarus. No estaba muerto ni dormido, sino inmóvil y consciente.

–Dos de vuestras serpientes estaban en el bosque, a unos cuantos kilómetros, jugando a perseguirse –respondió uno de los guardias.

–Deseo hablar con ellas. Quiero un contingente de soldados de caballería listos para salir dentro de diez minutos –dijo él. Fuera cual fuera el problema, iba a solucionarlo.

–Sí, señor. Por supuesto, señor –dijo su interlocutor, y salió corriendo.

Lazarus entró en su dormitorio, y el segundo soldado permaneció de guardia junto a su puerta. Tomó una ducha y se preparó para la guerra: se puso una camisa de cota de malla ligera y unos pantalones de cuero negro. Después, se colocó las armas en los lugares correctos: pistolas semiautomáticas bajo los brazos, espadas cortas a la espalda y dagas en la cintura y los tobillos.

Todas aquellas piezas, incluida su daga especial, tenían su sello personal: una serpiente del cielo mordiendo su propia cola, formando un círculo interminable. Una señal externa de su posesión y, seguramente, también un símbolo de su estatus.

Rey por la fuerza. Traficante de drogas por gusto. Amante por necesidad.

La ambrosía crecía en aquel reino, y él la utilizaba en provecho propio. Como aquellas flores de color morado producían la única sustancia que podía embriagar a un inmortal, él regalaba generosamente un cargamento semanal a los dirigentes de los reinos limítrofes, para asegurarse de que dependieran de él.

Las mujeres con las que se acostaba le apartaban de la mente el recuerdo de todo lo que no tenía: venganza, vida… ni a su obsesión.

Lazarus abrió un cajón de su cómoda y acarició con las yemas de los dedos el puño americano de brillantes y el colgante en forma de daga que había encargado para ella. Tiempo y esfuerzo perdidos, teniendo en cuenta que no iba a verla nunca más.

Recordó la primera vez que la había visto. «Una inmortal entra a un bar y…».

Era una mujer con una melena negra como el ala de un cuervo que le caía por la elegante espalda y que se le ondulaba a la altura de las caderas. Tenía los ojos de plata líquida, y observaba el mundo con tristeza. Tenía unos rasgos tan delicados que parecían de cristal.

Lazarus se había sentido atraído e interesado por ella al instante, pero se había dado cuenta de que, con solo un metro setenta de estatura, era demasiado menuda y delicada para él. Él medía más de dos metros diez, y estaba hecho de músculos sólidos.

Había pensado: «Puedo dañarla de manera irreparable con un solo roce».

Se había marchado de allí sin decirle una palabra.

La había visto por segunda vez en los Juegos de las Arpías, una especie de olimpíadas en las que competían las mujeres más sanguinarias del mundo. Su obsesión estaba entre el público, animando a una amiga. De nuevo, la tristeza era como su segunda piel.

Él había sentido la chispa del deseo en el pecho, y había pensado: «Me gustaría verla sonreír. No, me gustaría hacerla sonreír».

Un deseo extraño, ciertamente. Los demás se encogían y se echaban a llorar cada vez que ella hablaba. ¿Por qué él había despertado a la vida? ¿Por qué había sentido la compasión por primera vez?

Nuevamente, se había alejado de ella sin decirle una palabra. Durante las siguientes semanas, su obsesión por ella había aumentado, hasta que con solo recordarla todo su cuerpo se encendía de pasión. En aquel mismo instante, se endureció dolorosamente y sintió una necesidad salvaje corroyéndolo por dentro.

La había visto por tercera vez cuando ella había utilizado la Vara Cortadora para entrar al reino de los espíritus. En aquel momento, él había experimentado algo como el impacto de un rayo, un instinto primitivo de posesión.

Había pensado: «Voy a conseguirla, cueste lo que cueste».

Se llamaba Cameo, y era la guardiana de Tristeza. Era una de los infames Señores del Inframundo. Uno de los trece guerreros que habían robado la caja de Pandora. O, más bien, Cameo era una gloriosa Dama del Inframundo.

–¿Nunca te ríes? –le había preguntado él, cuando ya se dirigían a su reino… Allí donde tenía pensado probar hasta el último centímetro de su piel, sentirla abrazada a él y oírla gemir su nombre.

Ardía por ella.

–Me han dicho que sí –respondió ella, con una voz tan triste y adictiva como una droga.

–¿No lo recuerdas?

–No. Nunca tengo recuerdos de la alegría.

Él quería avivar su alegría tanto como sus pasiones. En aquel momento, no le importaban los diminutos cristales que crecían sobre sus muslos. No había nada que le importara, salvo derribar sus defensas y entrar en ella.

Ahora sí le importaban.

Lazarus recordó otra conversación que habían tenido cuando, por fin, había empezado a hacer algún progreso con ella.

–¿Has tenido novio alguna vez? –le preguntó.

Ella lo miró con ironía. Era la primera muestra de diversión que él veía en ella, y se alegró. «Estoy consiguiéndolo».

–Tengo miles de años –respondió Cameo–. ¿Tú qué crees?

Él había decidido bromear, porque sabía que el buen humor desplazaría a la tristeza.

–Creo que eres una solterona virgen y hambrienta de un poco de carne de hombre.

Ella había pasado de la ironía a la ira en un segundo. Toda la tristeza había desaparecido.

–He tenido varios novios, y no soy virgen. Y, si me llamas «fulana», te corto la lengua.

–De eso, nada. Me gusta tener la lengua en su sitio. Pero siento curiosidad. ¿Cuántos novios has tenido?

Ella se puso tensa.

–No es asunto tuyo.

Él, que deseaba otro estallido de ira porque tenía la esperanza de que aquella emoción condujera a una pasión de otro tipo, le dijo:

–Incontables novios. Tomo nota. Y ¿cómo eres en la cama?

Ella frunció el ceño y le mostró los dientes, unos dientes perfectos y blancos. Él se había echado a temblar de verdad, como si fuera un jovenzuelo con su primera amante.

–Nunca lo sabrás.

Él no había dejado nunca de arder de deseo por ella. Sin embargo, ahora que estaban separados por la vida, la muerte y mil reinos diferentes, tenía una perspectiva nueva. Había sido un idiota al permitir que el deseo sexual dictara sus actos. No había nada más importante que la fuerza.

Alguien llamó a la puerta e interrumpió sus pensamientos. Su mente lo precedió hacia la salida para asegurarse de que no era una emboscada.

El guardia se estaba retorciendo las manos y no se atrevía a mirar a Lazarus a la cara.

–Las serpientes del cielo… Majestad, acabamos de recibir la noticia. Alguien… las ha herido y ha estado a punto de matarlas.

La rabia explotó dentro de él, pero cuando habló, solo transmitió calma.

–¿Dónde están?

–En el jardín, majestad. Ya han avisado a la sanadora.

Lazarus podía teletransportarse al jardín con solo un pensamiento, pero le gustaba caminar. Le gustaba tener la capacidad de moverse sin que los cristales se lo impidieran. Caminó por el palacio, rodeado por la opulencia de los tesoros robados y el lujo del mobiliario tallado a mano. Los techos eran altísimos y tenían un friso, y había dos enormes chimeneas de mármol. Los cristales de las ventanas eran de colores, y el suelo estaba cubierto de mosaicos.

En el exterior, el sol del atardecer lanzaba rayos dorados sobre una suave colina cubierta de flores.

¿Qué pensaría Cameo de tanta belleza? ¿Sonreiría, por fin?

El deseo comenzó a arder junto a la rabia en su interior.

–Majestad –dijo uno de sus consejeros, que se acercó a él corriendo–. Lucifer ha enviado a otro emisario para exigir una respuesta a su pregunta.

Lucifer el Destructor, conocido porque sentía placer atormentando a los demás, era uno de los nueve reyes del inframundo. Era el dirigente de los demonios y los dioses griegos y, en aquellos momentos, estaba en guerra con su padre, Hades, otro de los reyes del inframundo.

Hacía unas semanas que Lucifer lo había invitado a que se uniera a su coalición. A cambio, le había jurado que le devolvería a Cameo al Reino de Grimm y Fantica.

Lazarus había sopesado la idea de aceptar. Cameo… de nuevo a su alcance… volviéndolo loco de deseo…

«Y debilitándome».

–Que lleven al emisario a las mazmorras. Lo mataré cuando me apetezca –dijo. Si alguien lo tentaba, sufriría.

–Sí, majestad, por supuesto –respondió el emisario, y se alejó rápidamente.

Una bandada de mariposas se acercó a Lazarus revoloteando. Junto a las serpientes del cielo, multitud de mariposas habían acudido al reino atraídas por él en la muerte como siempre lo habían estado en la vida. Nunca había sabido el motivo.

Una mujer anciana, la sanadora, se acercó a él. Llevaba una cesta llena de ungüentos y de vendas. Subieron a lo alto de la colina y, por fin, vieron a las dos serpientes heridas. Una de ellas estaba tendida en el suelo, y de su ojo izquierdo brotaba una sangre negra. La otra se retorcía de dolor, porque una rama petrificada mantenía abierta su boca.

Lazarus sintió una furia oscura. Las serpientes del cielo eran increíblemente leales pero, también, depredadoras, y tenían el instinto de un sociópata. Sin embargo, eran sus sociópatas, el equivalente a un valioso caballo para un vaquero. Luchaban por él sin titubear.

Quitó la rama de la boca de la serpiente y ayudó a la sanadora a curar a ambos animales. Dentro de pocos días estarían como nuevas. Mientras, sufrirían por las heridas mientras su carne iba cerrándose.

–Quien haya hecho esto lo va a pagar muy caro, os doy mi palabra –les dijo.

Encontrar al culpable sería fácil: la sangre de las serpientes del cielo siempre dejaba ampollas.

Las dos serpientes maullaron para darle las gracias.

Lazarus las dejó en manos de la sanadora y se dirigió al establo para reunirse con los soldados.

La caza había empezado.

Capítulo 3

«El oponente al que permitas vivir será el oponente que te apuñalará por la espalda».

El arte de la decapitación

Cameo caminó cojeando por el abarrotado mercadillo de un pueblo mientras los vendedores voceaban sus ofertas y las conversaciones y los gritos formaban un batiburrillo de sonidos. Olía a carne especiada y a dulces.

Se detuvo en seco. Allí, sobre una mesa colocada a la sombra de un árbol, estaban sus botas. ¡Y sus armas!

Resopló con enfado y se acercó al vendedor, un hombre muy alto con la barba larga y gris. El dolor de su tobillo y de las ampollas de las manos se intensificó.

Al verla, él señaló orgullosamente sus pertenencias.

–¿Ves algo que te guste?

–Sí. Tu corazón en bandeja.

A él se le llenaron los ojos de lágrimas. Y, debido a Tristeza, la descarga de pesadumbre le impidió asimilar la amenaza.

–Solo por hoy, te ofrezco cada pieza al increíble precio de… de…

Entonces, se quedó callado, y su cuerpo empezó a vibrar de entusiasmo.

–Estás viva. Vives. ¡Tu cuerpo está vivo!

Cameo se quedó muy sorprendida. ¿Cómo sabía él que había pasado a través de la Vara Cortadora sin experimentar la muerte?

El vendedor intentó disimular su emoción con una expresión de falso aburrimiento.

–Te compro el cuerpo. ¿Qué quieres a cambio? ¿Las dagas? Nunca vas a encontrarlas mejores.

–Ya lo sé, porque las hice yo misma.

Él se estremeció, y comenzaron a caérsele las lágrimas.

–Si las quieres, tienes que comprarlas. Tengo que recuperar mis pérdidas, porque tu amigo me cobró un brazo y una pierna. A mi sirviente no van a volver a crecerle hasta dentro de un mes, y eso significa que yo tengo que cargar con todo.

¿Su amigo? El único ser con quien había hablado era… Fulminó a Rathbone con la mirada.

–¿Tú eres el que me ha robado?

El felino que la había acompañado hasta el pueblo se frotó contra sus tobillos.

–¿Miau?

Cameo se inclinó para agarrarlo del pelaje, pero él se escapó.

–Me dejaste indefensa, gato desgraciado. Tuve que pelear con ramas. ¡Con ramas! No voy a pagarte la tarifa por acompañarme.

Un momento… eso no sonaba bien.

–No te debo nada por tu ayuda.

–¿Qué puedo decir? Incluso yo tengo que pagar por jugar.

Al ser una mujer que había sido creada como adulta por un rey que le exigía sus servicios de guerrera, «Mata por mí o morirás a mis manos», ella había conocido a muchos inmortales pervertidos. Rathbone tenía que ser el peor.

–Tú –dijo el vendedor, al fijarse en las ampollas que tenía en las manos, y se tambaleó hacia atrás–. Eres tú la que hirió a las serpientes.

Todo el mundo empezó a emitir exclamaciones de consternación. Los compradores y los vendedores formaron una pared a su alrededor.

Mientras ella miraba a la gente con desconcierto, Tristeza se reía a carcajadas. «Diez de cada diez personas están de acuerdo en que eres horrible, y en que el mundo sería un lugar mejor si tú no estuvieras en él».

La depresión se apoderó de ella. Era una emoción fabricada por el demonio, que quería controlarla.

«Calma. Tranquila».

De repente, oyó el trote de un caballo. La muchedumbre se abrió en dos y, en el centro, apareció un ejército de soldados con cara de pocos amigos.

Todo el mundo se arrodilló y la señaló, acusándola.

–¡Ella!

–¡Ha sido ella!

–¡Ella es la que estás buscando!

Cameo alzó la barbilla e irguió los hombros.

–Será mejor que no os enfrentéis a mí. Soy una amiga de vuestro rey, muy respetada por él –dijo. Al menos, esperaba que se hubieran despedido como amigos–. Además, si me atacáis, os mataré.

Encontrar a Lazarus se había convertido en una de las metas de su existencia. Él era el equivalente a un donante de órganos. Si Lazarus podía arrojar luz sobre recuerdos concretos que Tristeza le había robado, él le estaría dando un corazón nuevo.

Los guerreros se estremecieron como si les hubieran dado un puñetazo, y sus expresiones ceñudas dejaron paso a las lágrimas y al temblor de labios. La gente empezó a sollozar.

Solo uno de los soldados se acercó a ella. Tenía el sol de espaldas y, por lo tanto, su cara quedaba entre las sombras.

Cuando se detuvo para desmontar de un extraño Pegasus, un caballo de guerra alado, aquellas sombras se desvanecieron, y ella notó una descarga de electricidad.

Era absolutamente magnífico, el hombre más bello que ella hubiera visto en la vida. Irradiaba masculinidad y arrogancia sexual.

Tenía el pelo negro y revuelto por el viento, los ojos oscuros e insondables, con alfileres de luz, ¡como estrellas! Parecía que sus rasgos habían sido tallados en piedra. Tenía la nariz recta y afilada, los pómulos prominentes y una mandíbula fuerte oscurecida por la barba. Era muy alto, pero su estatura quedaba equilibrada con abundancia de músculos y tendones.

Bajo el cuello de la camisa asomaban varios tatuajes. Rosas con espinas, una serpiente mordiéndose la cola, una calavera, o varias calaveras, y mariposas. En una mano tenía la palabra AMOR tatuada en los nudillos. En la otra, la palabra ODIO.

Cameo se sintió inquieta.

Él la miró de arriba abajo, lenta y casi brutalmente, devorándola. Ella se estremeció, a pesar de que la sangre le hervía.

Tristeza siseó y comenzó a darle patadas en el cráneo. «¡Huye! ¡Sal corriendo ahora mismo!».

«¿Tienes miedo, demonio?». Vaya, qué cosa más interesante.

¿Acaso aquel hombre tenía poder sobre el mal? ¿Podría ser el hombre al que estaba buscando?

–Por fin –dijo él–. Nos encontramos de nuevo.

Ella tuvo un escalofrío al oír su voz. Su timbre enronquecido era tan carnal como el resto de su persona. Cameo se humedeció los labios.

–¿De nuevo?

Al contrario que el leopardo, el vendedor y todos los que estaban alrededor, aquel bruto se limitó a arquear una ceja al oír su voz.

–¿Vamos a fingir que no nos conocemos?

–Ojalá estuviera fingiendo –dijo ella, con las rodillas temblorosas–. ¿Quién eres?

Él la observó con mayor intensidad. Sus ojos oscuros eran hipnóticos, tanto, que Cameo estuvo a punto de permitir que los dedos fantasmales que trataban de acariciar su mente penetraran en ella. Casi. Reconoció la sensación, y frunció el ceño. ¿Acaso estaba intentando leerle el pensamiento?

Sintió ira. «Tengo que proteger mis secretos».

Las pocas veces que se había cruzado con un inmortal con aquella habilidad tan peligrosa, lo había asesinado primero y había formulado las preguntas después.

Se concentró y dio un empujón mental. En cuanto él estuvo fuera, ella erigió sus barreras.

–Es cierto que no te acuerdas de mí –dijo él, caminando hacia ella. Y… vaya, qué bien olía. A champán caro y chocolate con miel.

Ella se mareó. Cuando él tomó su barbilla con una mano grande y encallecida y la obligó a mirarlo, las sensaciones empeoraron, porque aquel simple contacto hizo que ardiera.

–Soy aquel a quien buscas –dijo él–. Soy Lazarus.

Aquella confirmación la hizo temblar. Esperó alguna señal de reconocimiento, rezó por ella, pero su mente siguió siendo un profundo abismo de tristeza, dolor y… ¿excitación? Se le endurecieron los pezones, le tembló el vientre y el calor invadió sus ingles.

La tristeza mató todas aquellas reacciones al instante.

Lazarus sonrió de satisfacción.

–Por lo menos, tu cuerpo sí que me recuerda –dijo.

De nuevo, Cameo sintió una corriente eléctrica que se le extendió hasta el tuétano de los huesos.

En aquella ocasión, Tristeza la inundó de depresión, y a ella se le hundieron los hombros.

–Vaya –dijo Lazarus, con desdén–. Ya veo que sigues un poco bruja.

¿Bruja? Ella apretó los puños. La necesidad de encontrar a Lazarus había sido una obsesión para ella, una enfermedad… una fiebre. Y, sin embargo, él había estado pensando lo peor de ella durante todo aquel tiempo.

–Vaya –dijo Cameo–. Ya veo que tú eres un capullo.

A la gente se le escaparon jadeos y quejidos.

Él sonrió lentamente, con picardía.

–Exacto. Pero soy tu capullo, cariño mío.

¿Cariño? ¿Ella? Estuvo a punto de ahogarse.

–Solo te voy a utilizar por tu cerebro. Cuéntame qué ocurrió cuando estuvimos juntos.

¡Por favor!

–Primero, respóndeme a una pregunta.

Ella asintió de manera cortante.

–¿Qué harías si un hombre te besara? Lo pregunto por un amigo.

Él se atrevía a tomarle el pelo, y a ella le gustaba. De repente, el deseo superó a su curiosidad. «¿Es que quiere besarme?».

–Tus manos –dijo él, sacándola de su ensimismamiento. Entrecerró los ojos, le tomó ambas manos y las levantó al sol para poder inspeccionar sus ampollas–. Has luchado contra las serpientes del cielo.

Ella se zafó de un tirón.

–Me defendí, porque iba a convertirme en su cena, si es que te refieres a eso.

Él entrecerró aún más los párpados.

–Yo he jurado que haría pagar un precio terrible a aquel que ha herido a mis mascotas.

¿Sus mascotas?

–Bueno, puedes intentarlo –respondió ella. Muy pronto, él iba a aprender que ella era dura de pelar.

Un nuevo coro de jadeos y quejidos se elevó de la multitud.

–Yo no lo intento, cariño, lo hago, y siempre cumplo mi palabra. Dije que el culpable iba a pagarlo… pero no dije cómo. Ya que eres mi amiga –añadió él, jugueteando con las puntas de su pelo–, tendré que pensar en un castigo adecuado.

Ella tartamudeó.

–Si me pones una mano encima, yo…

–Te corres. Sí, ya lo sé.

¿Qué?

Tristeza le dio otra patada en el cráneo. Cameo sintió un agudo dolor en la sien.

Lazarus inclinó el cuerpo hacia ella, y los músculos se le hincharon bajo la camisa. Entrecerró los párpados sobre unos iris llenos de calor salvaje, y su ferocidad aumentó hasta que se convirtió en una espada de doble filo. Era casi… intimidante. No, era intimidante. Solo a un guerrero podía quedarle bien una mezcla de malla de cota y cuero.

–Cariño, sé cómo son tus sonidos, cómo es tu cara y cómo es tu actitud cuando estás experimentando el placer absoluto.

A ella se le cortó el aliento y le temblaron las rodillas. No solo placer. Él había dicho «placer absoluto».

Estaba mintiendo. Tenía que estar mintiendo. Nadie le había proporcionado nunca ni el más mínimo placer. A menos que…

Tristeza hubiera borrado el recuerdo del primer orgasmo que no había fingido.

Aquel pensamiento la hundió. Una pérdida como esa era una violación de su mente.

Lazarus recuperó al instante su expresión de enfado.

–¿Qué estás haciendo aquí, Cameo? ¿Por qué has vuelto a la tierra de los muertos?

No sabía lo que había pasado entre ellos, ni el placer que hubiera podido experimentar, pero estaba claro que el final de lo suyo había sido turbulento.

«Tenía que haberme quedado en Budapest con mis amigos».

Mientras ella retrocedía para alejarse de él, Tristeza se deleitaba con su consternación, y empezaron a llegarle fragmentos de conversaciones de la multitud.

–Seguro que la mata… de placer.

–¿Dónde tengo que firmar para que me maten así?

Lazarus no apartó la mirada de Cameo.

–Dejadnos a solas ahora mismo –dijo.