Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blackie Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

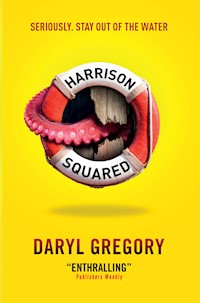

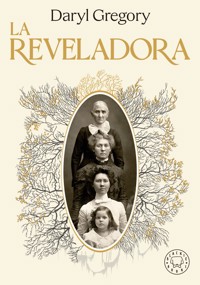

«Una novela familiar muy interesante, con misterio y poderes sobrenaturales. Una auténtica pasada.» JUAN GÓMEZ JURADO (Sobre La extraordinaria familia Telemacus) «Una experiencia de lectura fascinante y única. Humano, embriagador y emocionante, es imposible no creer en La reveladora.» PAUL TREMBLAY Tennessee, 1948 Stella Birch huyó de su hogar hace mucho tiempo. Hoy es una mujer autosuficiente: destila whisky de contrabando junto al único hombre negro del pueblo. Eso le ha enseñado a mantenerse oculta. Su familia lleva diez años sin saber de ella. Pero la muerte de su abuela la obliga a volver al hogar que tanto dolor le causó de niña. Debe encargarse de Sunny, su prima pequeña, para que no quede en manos del tío Hendrick. Él pretende utilizar a la niña para entrar en una misteriosa capilla, como ya hizo con Stella. Porque algo enfermizo aguarda en la capilla familiar. Un secreto monstruoso, al que solo las mujeres Birch pueden aproximarse. Para hacerse con ese secreto, Hendrick necesita a Sunny. Ella es la última de las Reveladoras. Y solo Stella sabe lo peligroso que es ser una de ellas. Lo arriesgado que es entrar en esa capilla, y enfrentarse cara a cara con el puro Mal.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 502

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

La perrita Blackie decía que aferrarse a la tradición, casi siempre,

se parece a morder el mismo hueso hasta cascarse los dientes.

Índice

Cubierta

La reveladora

Créditos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Agradecimientos

Notas

DARYL GREGORY nació en Chicago en 1965, aunque hoy vive en Seattle. Se graduó en la Universidad de Illinois en 1987 y aquel mismo año contrajo matrimonio. En 1990 consiguió vender su primer relato a la revista Magazine of Fantasy and Sciencie Fiction. Su primera novela, Pandemonium, se publicó en 2008 y al año siguiente se alzó con el Crawford Award al mejor libro de fantasía. Ese mismo libro fue nominado a otros galardones como el Shirley Jackson Award. Desde entonces ha publicado con éxito otros muchos libros que lo han convertido en uno de los autores fantacientíficos de referencia, si bien él siempre afirma que en Shakespeare había fantasmas y brujas y que eso de las etiquetas es solo una treta comercial. La extraordinaria familia Telemacus (Blackie Books, 2018) narraba la vida de una familia surcada por capacidades tales como la telepatía, la telequinesis y la predicción del futuro. Ahora llega con La reveladora, su novela más ambiciosa, a caballo entre el terror gótico sureño, la saga familiar y la novela negra.

Título original: Revelator

Diseño de colección y de cubierta: Setanta

www.setanta.es

© de la foto del autor: Liza Trombi

© de la ilustración de la cubierta: Núria Solsona

© Daryl Gregory, 2021. Publicado originalmente por Alfred A. Knopf, una división de Penguin Random House LLC. Publicado con el acuerdo de The Foreign Office

© de la traducción: Carles Andreu, 2023

© de la edición: Blackie Books S.L.U.

Calle Església, 4-10

08024 Barcelona

www.blackiebooks.org

Maquetación: Acatia

Primera edición: julio de 2023

ISBN: 978-84-19654-76-2

Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin el permiso expreso de los titulares del copyright.

Para mi padre, Darrell Gregory,

que me enseñó a amar el valle de Cades.

Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir; pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas.

Apocalipsis 10, 4

If all the folks in Adam’s race

were gathered together in one place,

then I’d prepare to shed a tear

before I’d part from you, my dear.

«Little Brown Jug»,

de JOSEPH EASTBURN WINNER

1

1933

Stella Wallace conoció al Dios de su familia cuando tenía nueve años. Más tarde, no sabría decir por qué no había salido corriendo al verlo. Se quedó inmóvil, mirándolo fijamente, pero no por miedo, ni siquiera por la impresión. Fue por otra cosa. Asombro tal vez, un asombro tan intenso que era casi adoración.

Papá le había contado que había nacido en el valle, pero que se habían marchado cuando aún era demasiado pequeña como para recordarlo. Aquel era el lugar donde había nacido también mamá y donde había regresado a morir tras enfermar. Y donde habían vivido y muerto todos los Birch antes que ella. Su padre nunca le había contado a Stella mucho más que eso. Era un hombre taciturno, capaz de pasar varios días sin pronunciar más que un puñado de palabras, como un camello en el desierto. El día anterior habían estado doce horas juntos en la furgoneta, viajando de Chicago a Lexington, y a la mañana siguiente habían pasado otras cuatro adentrándose en las montañas. Y durante todo ese tiempo, la única que había hablado había sido la furgoneta: el motor gruñendo al subir la colina, los frenos gimiendo al bajar. Finalmente habían iniciado el ascenso final hacia la cima de Rich Mountain. En el paso, su padre se detuvo en un mirador de grava. Echó agua en el radiador de la vieja camioneta Ford, se lio un cigarrillo y luego se lo encendió. Stella se arrastró hasta el borde del apartadero y contempló la hondonada que se extendía ante ellos como un estanque verde.

—¿Es eso? ¿Esto es el valle?

Papá asintió.

—¿Y dónde está la casa de Motty?

Su padre entornó los ojos. Vaya pregunta más tonta, pensó ella; seguramente no podría verse desde allí. No esperaba que le respondiera, pero de pronto él señaló con su cigarrillo una montaña alta, situada más al este.

—Eso es el Thunderhead. Y allí... —La punta del cigarrillo viró hacia el sur, apuntando a un montículo redondeado—. Eso es vuestra montaña. La peña de los Birch.

Mi montaña, pensó ella. No suya: mía.

—La casa de Motty está un poco más abajo.

Siguiendo la tortuosa carretera se adentraron en un valle tan luminoso y cálido como un cuenco hecho de luz. Papá tomó un camino lleno de baches y finalmente se detuvo en un claro cubierto de hierba, frente a una casa blanca con el techo de hojalata. A poca distancia había un granero ladeado, gris y sin pintar que parecía inclinarse en medio de un vendaval. Su padre se quedó un buen rato mirando la casa, soltó un suspiro y se pasó una mano por el pelo negro.

Una mujer con el pelo blanco salió al porche; un cuello casi inexistente y unos brazos gruesos, enfundada con una bata de andar por casa de color indefinido. Una nariz larga de halcón. Llevaba una lata en la mano, como si acabara de abrir unas judías.

—En fin —dijo su padre, y salió de la camioneta.

Stella se bajó tras él.

La mujer era vieja y tenía la piel marcada como la de Stella, manchas rojizas en la mejilla, el cuello y los brazos, como el mapa de un imperio insular. Aunque las manchas de la anciana eran oscuras y las de Stella de un rojo intenso, resultaba innegable que tenían la misma piel.

La mujer le hizo un gesto a Stella para que se acercara. Esta se volvió hacia su padre, pero este estaba contemplando las colinas, como si estuviera allí solo.

La anciana tomó a Stella por la barbilla y le volvió la cabeza hacia un lado para examinar aquellas rojeces. Stella se ruborizó de vergüenza. Llevaba las piernas y los brazos cubiertos siempre que podía, pero era imposible ocultar las marcas del cuello y la cara. Había aprendido a no mirar a los extraños a los ojos para evitar sus expresiones de asco.

—Desde luego que eres una Birch —dijo Motty, que a continuación cogió las muñecas de Stella y le examinó las palmas de las manos.

—Nunca ha trabajado duro, si es lo que te estás preguntando —dijo papá—. No quise que dejara la escuela.

—Una finolis —gruñó la anciana.

—Quédate aquí —le dijo su padre a Stella—. Motty y yo tenemos que... hablar.

¿Hablar, su padre? ¿Desde cuándo? Los dos subieron los escalones hasta el porche y se metieron en la casa.

Después de pasar diez minutos abanicándose para apartarse los mosquitos de la cara, Stella subió los escalones del porche, pero unas voces ásperas la detuvieron frente a la puerta mosquitera. No venían de la sala de estar. Debían de haber ido a la parte trasera de la casa. Pensó en sentarse en el columpio del porche, pero no quería hacer ruido. Lo que quería era desaparecer.

Dio la vuelta a la casa y ante ella vio una pequeña aglomeración de construcciones grises y estrechas. En la primera había un jamón colgado, como un prisionero. Lo que parecían una serie de apartamentos en miniatura resultó ser una hilera de corrales llenos de gallinas. Más adelante había tres cajas de madera cuya finalidad no supo identificar, seguidas por una choza pequeña y estrecha, con una puerta de tamaño humano. Olió la mierda antes de abrirla: un retrete, ni más ni menos. Miró horrorizada el banco de madera con un agujero tan ancho como ella misma. No esperarían que se pusiera en cuclillas encima de esa monstruosidad, ¿verdad? Podía caerse ahí dentro y no volver a salir nunca. ¿Y dónde estaba el papel higiénico? Encima del banco había tan solo un catálogo de venta por correo.

No. No, no, no. Tenía que haber un baño en la casa. Cerró la puerta de golpe.

El patio terminaba en un terraplén recortado en la ladera de la montaña, que se curvaba como si fuera una ola a punto de romper. Fue resiguiendo la curva, pasando la mano sobre la arcilla roja, hasta llegar a la parte trasera de la casa. La puerta estaba abierta y oyó a la vieja hablando. Exigía respuestas. Una sombra recorrió el umbral y Stella se escabulló y se metió en el granero.

Adosado a ese edificio había un cobertizo improvisado: un techo ligeramente inclinado que partía del extremo más bajo del granero y se apoyaba en dos postes que parecían dos robustas patas. Una valla hecha con listones de madera y alambre de púas rodeaba unos pocos metros cuadrados de tierra donde había apenas un charco embarrado y un abrevadero metálico vacío. De pronto Stella se dio cuenta de que bajo las sombras de aquel techo yacía una enorme criatura. Un cerdo grande como un hipopótamo, inmóvil. Se apoyó con las manos en la valla. ¿La veía? ¿Estaba siquiera vivo?

La bestia se movió. Salió de entre las sombras y se la quedó mirando.

—Hola, cerdito.

El animal respondió con un sonido parecido a una tos. Stella puso la mano entre los listones de la valla.

—Ven. Ven, cerdito.

La bestia se abalanzó contra ella. Stella saltó hacia atrás y el cerdo se dio de bruces contra la valla. Stella tropezó y cayó de espaldas. El animal se quedó un largo rato mirándola entre los dos listones inferiores, con los ojos a la altura de los suyos. Entonces se giró de lado, se rascó la áspera piel contra los listones de madera y se alejó.

Stella se puso de pie. Se sentía bastante tonta. El animal estaba detrás de una valla, ¿de qué tenía miedo?

Se acercó a la valla y pegó una patada a la barandilla.

—Vete al infierno, cerdo.

El animal la ignoró.

Stella se acercó a la entrada del granero, pero de pronto se detuvo: justo enfrente de la pocilga, los árboles se habían movido de forma sutil. Se quedó muy quieta, tratando de distinguir algo entre la espesa maleza. ¿Qué sería? ¿Un oso? Le encantaría ver uno.

Se acercó a dos árboles que se apoyaban el uno en el otro, como los cuellos de dos jirafas. Entre ellos se abría un camino de tierra.

Se giró un momento hacia la casa y luego volvió a fijarse en el camino. En realidad no tenía elección. Se escabulló bajo los árboles.

El camino se empinaba, pero la superficie era lisa y tenía los bordes claramente definidos. Así pues, era un sendero importante, con cientos de años de antigüedad. Lo habrían abierto los cheroquis. ¡Un sendero de guerra! Lo siguió cuesta arriba a través de un saliente de piedra gris. Al final de una curva cerrada, miró hacia abajo y se sorprendió al ver el tejado del granero de la anciana y la chimenea de piedra de la casa. Siguió subiendo.

Una silueta blanca asomó entre los árboles: un edificio. El camino conducía hacia allí.

La casa, encajada en la ladera de la montaña, tenía un tejado empinado y estaba hecha enteramente de tablones blancos, sin ventanas en la parte delantera y con tan solo una ancha puerta en el centro. Un arañazo largo y profundo recorría la superficie de la puerta en zigzag, como una letra de un alfabeto extraño.

Tiró del picaporte de hierro, pero la puerta no se movió. Plantó los pies en el suelo y tiró de nuevo. La parte inferior de la puerta escarbó el umbral de piedra.

Al otro lado, una luz tenue iluminaba varias filas de bancos de iglesia, cuatro a cada lado de un pasillo central. Había ido a una iglesia una vez, con un profesor que se había apiadado de ella porque su papá se negaba a pisar una. Pero allí donde debería haber estado el altar, había una tarima ancha y vacía, con una especie de alfombra negra descentrada. La única ventana de la iglesia era una pequeña abertura cuadrada en lo alto de la pared posterior.

¿Dónde estaba la cruz? ¿No se suponía que tendría que haber una cruz?

El ambiente olía a serrín. Un aire frío le lamió la cara. Avanzó con paso lento, siguiendo ese hálito frío con la nariz.

El recuadro negro de la tarima no era ninguna alfombra, sino un agujero que se tragaba toda la luz. Alguien había apartado un tablón ancho con el que lo habían cubierto. ¿Sería una piscina bautismal, o como se llamara? A algunos de sus compañeros de clase, en Chicago, los habían bautizado así, por inmersión.

Stella se inclinó sobre el borde. Unos peldaños de madera descendían desde un extremo y se perdían en la oscuridad. Del interior salía un aire frío y húmedo.

No, aquello no era ninguna piscina. Stella sabía exactamente lo que era: había leído bastantes novelas de castillos y llevaba toda la vida esperando descubrir un pasaje secreto.

Volvió a mirar hacia la entrada de la iglesia y tuvo la sensación de que estaba más lejos que antes. Empezó a bajar y el aire frío se arremolinó en torno a sus piernas. Poco a poco fue descendiendo bajo tierra.

Dieciséis pasos y sus pies encontraron el fondo. Apenas entraba luz en el agujero, la oscuridad la rodeaba por completo. El aire olía a fango, como el margen de un río.

Extendió una mano y avanzó unos pasos, hasta que sus dedos tocaron algo frío y resbaladizo como la piel de un sapo. Retiró la mano, pero no se movió. Podía volver atrás y cerrar la trampilla, y su padre no la encontraría nunca. Organizaría equipos de búsqueda, que peinarían los bosques e incluso entrarían en aquella iglesia, pero jamás darían con la cueva. Los periódicos publicarían su foto. Años más tarde, los hombres se rascarían las barbas y dirían: no sé, supongo que se la llevaron los indios.

Dio otro paso y notó un cambió en el aire, un temblor, un estremecimiento que le retumbó en el pecho. Miró a su alrededor con los ojos abiertos de par en par en la oscuridad. Y entonces escuchó otro sonido abriéndose paso en medio del estruendo: un chirrido, como un cuchillo raspando una piedra. Levantó la vista.

Encima de ella, un brillo como la luz de la luna en un plato de porcelana. Alargó la mano hacia ese resplandor, aunque no sabía a qué distancia se encontraba, y entonces se quedó paralizada.

La superficie, pálida y lisa, formaba parte de algo muy grande. Apenas atisbaba a verlo y no era capaz de distinguir su forma, pero lo sentía. La presencia se cernió sobre ella, mirándola, escuchándola; cada aliento, un rugido.

No podía moverse. Oyó de nuevo aquel chirrido. Una extremidad —una extremidad larga y blanquecina, plana como una hoja— se acercó hacia ella. Se desplegaron otras extremidades. La figura descendió hacia ella, como una araña.

Algo la agarró por la nuca. Stella gritó, pero una mano le cubrió la boca.

—¡¿Cómo has entrado aquí?!

Era su abuela, gritándole en la cara desde la oscuridad. Furiosísima.

Tiró de Stella hasta la escalera y luego la empujó hacia arriba. Stella cayó sobre el suelo del altar. Tras la oscuridad de la cueva, la iglesia parecía mucho más luminosa. Motty salió del agujero echando pestes. Levantó el tablón con sorprendente facilidad y lo dejó caer sobre aquel hueco con un estruendo.

Stella se la quedó mirando y parpadeó, asustada.

—Lo siento, no sabía que...

—¡No vuelvas a entrar ahí nunca! ¿Me oyes? —Stella asintió, pero Motty insistió—: ¡Dilo!

—Nunca más.

La anciana la levantó de un tirón.

—Tu padre te llama. Andando.

No sabía qué había visto, no tenía un nombre para ello. Y así sería durante bastante tiempo.

Su padre iba de aquí para allá junto a la camioneta, la mirada fija en el bosque. La maleta de cartón de Stella y la cesta de mimbre con sus objetos personales estaban en los escalones del porche. Stella no quería acercarse a él.

Entonces él la vio. Vio que había estado llorando y adoptó una expresión dura, como si Stella lo hubiera decepcionado enormemente. Ella se secó las lágrimas. Quería contarle lo que había visto, y si él no la hubiera mirado de aquella manera, tal vez lo habría hecho.

—¿Cuánto tiempo? —preguntó en lugar de eso. Le había hecho esa misma pregunta una decena de veces. Normalmente él no respondía, pero si lo hacía, siempre decía lo mismo que en ese momento:

—Hasta que encuentre trabajo.

Las lágrimas volvieron a aflorar en sus ojos, pero Stella parpadeó para mantenerlas a raya.

—¿Y luego vendrás a buscarme?

Él no contestó.

—Prométemelo.

Papá y ella nunca habían sabido qué hacer el uno con el otro. Él no sabía hablar con ella, y ella nunca había encontrado la forma de hacerlo salir de su caparazón. Papá se pasó una mano por la mandíbula.

—La familia de tu mamá... —empezó a decir, pero entonces volvió la mirada hacia la casa y pareció cambiar de opinión. Su abuela estaba de pie en el porche, con los brazos en jarras, observándolos—. Motty cuidará bien de ti. Lleva muchísimo tiempo esperándote.

Más tarde, siempre que pensaba en aquel día, lo que más la estremecía no era la criatura de la cueva. Debería haberle dado un susto de muerte, desde luego que sí, y el hecho de que no lo hiciera le producía una extrañeza sobre la que estaría reflexionando durante años. Lo que sí le dio escalofríos, en cambio, fue la frialdad de su padre. Aunque seguía de pie frente a ella, hacía ya tiempo que su papá se había ido.

Quiso pegarle un puñetazo, solo para despertarlo. Pero su cuerpo la traicionó. Fue hasta él y lo abrazó. Ella no tenía ni voz ni voto en la decisión. Al cabo de un rato, él le apartó los brazos de la cintura.

Stella observó cómo la furgoneta daba marcha atrás, giraba con dificultad y salía traqueteando del patio.

—Entra, vamos —dijo Motty, fingiendo que hacía un rato no había estado a punto de golpear a Stella—. La cena ya está lista.

Pero Stella no entró. Quería que su padre volviera la mirada y la viera allí de pie. Quería que, al llegar al paso de Rich Mountain, mirara hacia abajo y la viera, ardiendo como una hoguera.

2

1948

Normalmente bastaba con el primer sorbo.

Stella vio cómo Willie Teffeteller iba a dejar ya el frasco sobre la mesa cuando de repente lo asaltó el segundo ardor. Miró el frasco como si estuviera a punto de llorar, como un hombre enamorado.

—La leche, Stella.

—Tengo que admitir que esta partida ha salido bastante bien.

Lo decía cada vez, pero a Willie no le importaba porque siempre tenía razón.

—La leche —repitió, y dio otro sorbo—. ¿Noto un saborcito a melocotón?

—Ya sabes que no puedo compartir los secretos familiares.

Le bastaba con exagerar el acento de pueblo para meterse en el bolsillo a aquellos chicos, que no se cansaban de ver a una muchacha paleta que destilaba whisky del bueno, salido directamente del alambique del tío Dan.

—Digamos que es dos partes ciencia y una parte misterio.

Willie seguía sacudiendo la cabeza ante aquella maravilla. Era pasada la medianoche y había una decena de hombres en la taberna, la mayoría de ellos recién salidos del segundo turno en Alcoa y sin ganas de irse a casa. Los habituales ya conocían a Stella, pero sentado un par de taburetes más allá había un chico con el pelo embadurnado con gomina Brylcreem que estaba absolutamente atónito de encontrarse tan cerca de una mujer no acompañada. Por eso Stella llevaba pantalones cuando trabajaba.

—¿Estás listo para dejar de hacer el ridículo de una vez con ese matarratas que vienes comprando? —le preguntó Stella a Willie. Llevaba meses trabajándoselo para convertirse en su proveedora única. Normalmente este le compraba el licor a Lester Mapes; Stella conocía su whisky de primera mano: tenía una graduación que podía ir de ciento noventa grados a cien, y bajaba por la garganta como si fuera grava—. Igualaré su precio y no tendrás que preocuparte de que te sirvan licor aguado.

—No lo sé. Llevo mucho tiempo con Lester...

—Te prometo una graduación uniforme de ciento cincuenta. En cada litro. Siempre.

Stella sabía muy bien que lo aguaría él mismo, pero por lo menos podría hacerlo con total confianza; diluye un whisky de cien hasta convertirlo en uno de setenta y cinco o de cincuenta y ya verás cómo se lo toman tus clientes.

—¿Podrías tenérmelo antes del fin de semana?

Lo que significaba para el día siguiente. Stella esbozó una sonrisa.

—¿De cuánto estamos hablando?

—Empecemos con dos barriles.

¡Cuatrocientos veinte litros! Ella asintió como si eso no fuera cuatro veces más de lo que había previsto.

—Me parece perfecto. El tío Dan me dijo que tiene una reserva privada, que no para de envejecer.

—¿Ah, sí?

Inevitablemente, Willie sospechaba que hacía contrabando para más de un destilador.

—Y estoy convencida de que si le llevo dinero en efectivo no le importaría desprenderse de ella.

—¿Tú crees que la mitad ahora y la mitad después le satisfaría?

Ella le dirigió la sonrisa que él esperaba.

—Yo creo que sí.

Willie fue a la trastienda para ir a buscar el dinero.

—¡Oye, Stella! —dijo una voz a sus espaldas—. ¿Cómo está el tío Dan?

Quien había hablado era un hombre de cara ancha, vestido con un mono verde oliva.

—Sí, ¿qué ha sido del viejo bribón? —añadió su amigo.

Stella se rio y negó con la cabeza.

—Le va bien.

—Oh, vamos, cuéntanos alguna novedad.

Si se sentara con esos clientes medio borrachos y empezara a contar historias del tío Dan, desde luego que sería perfecto para el negocio. A los sureños blancos les perdía la nostalgia, incluso la inventada. Les encantaban las historias de campesinos, gente auténtica e irreprochable que corría descalza por los valles y vivía la vida como estaba mandado. Ninguno de ellos se consideraba un paleto, pero les gustaba saber que los había por ahí, como con los búfalos.

—Lo siento, chicos —les dijo. Alfonse la estaba esperando, y todavía les quedaban varias paradas esa noche—. La próxima vez os tendré preparado un informe, os lo prometo.

Willie volvió y le entregó una bolsa de papel.

—Avisaré a Alfonse para que pase a dejar el pedido mañana —le dijo Stella—. Llamará dos veces a la puerta trasera.

—¿Ese muchacho de color? —se rio Willie mientras guardaba el frasco bajo la barra de pino—. Me aseguraré de cerrar la puerta con llave.

Stella se quedó inmóvil. Willie notó el cambio en la atmósfera y levantó la mirada, confundido. Intentó reírse.

—¿Qué pasa? ¿Qué estás...?

Stella logró controlarse. Respiró hondo.

—Dos veces.

Al otro lado de la calle, Alfonse Bowlin estaba apoyado en el Ford cupé del 41 de Stella con un cigarrillo en la mano, dándole un aire elegante a la holgazanería.

—¿Qué cuenta el señor Teffeteller esta noche?

—Lo de siempre —dijo Stella, sin mencionar el comentario sobre el «muchacho de color»—. Quiere dos.

—¿Dos litros? Joder, será tacañ...

—Dos barriles. —Stella se rio al ver cómo se le iluminaba la cara—. Supere eso, señor Bowlin.

—Lo único que quieres es dejarme en evidencia.

Las dos siguientes paradas eran en Hall, el barrio negro de Alcoa, y entonces le tocaría a Stella esperar junto al coche mientras él hacía la venta. Alfonse era un gran vendedor, pero cuatrocientos veinte litros en un solo pedido era un récord para cualquiera de los dos.

Stella se sacó un Lucky Strike de detrás de la oreja y lo encendió con su Zippo, solo para ser sociable.

—Y si no la pifiamos, creo que la semana que viene querrá todavía más.

—Pero ¿de dónde va a salir todo ese whisky? Ya hemos apalabrado todo lo que dijiste que podías producir. Le hemos prometido doscientos sesenta y cinco litros tan solo a Pee Wee.

—Ya sé lo que hemos prometido. Pero entre Hump y yo podemos trabajar las veinticuatro horas del día y producir lo suficiente para Willie, además de para nuestra clientela actual.

—Anda, ¿ahora son clientela?

—Me refiero a los compradores que pagan el precio completo, llámalos como quieras —dijo, riéndose, y levantó las manos—. Al fin y al cabo, el jefe eres tú.

—Sí, seguro.

Sus clientes pensaban que Stella era una contrabandista como Alfonse, que se dedicaba a la venta del licor que destilaba el misterioso tío Dan. Su secreto, que guardaba por razones profesionales, era que la única destiladora era ella, con alguna ayuda puntual de Hump Cornette. Hump no era el empleado más brillante del mundo, pero se trataba de un chico leal que se moría por complacerla.

Alfonse empezó a hacer una pregunta, pero en ese momento vieron unos faros que se acercaban por la carretera. Las tres luces estroboscópicas del techo no dejaban lugar a dudas: era un coche patrulla. Parecía un Plymouth, o sea que no era de la policía de Alcoa, que solo conducía vehículos Dodge.

El coche pasó a toda velocidad y luego frenó en seco. Alfonse soltó una maldición. Vieron en silencio cómo el coche daba marcha atrás en medio de la carretera y se detenía junto a ellos. SHERIFF DEL CONDADO DE BLOUNT, ponía en la puerta. El conductor llevaba la ventanilla bajada.

—Por Dios, Bobby —dijo Stella—. ¿Quieres que me dé un ataque al corazón?

Bobby Reed era el ayudante del sheriff Whaley. Whaley era un grano en el culo para su negocio, pero Bobby era un buen tipo, un conocido de hacía tiempo que agradecía que de vez en cuando le dejaran un frasco delante de la puerta de casa.

—Te he estado buscando por todas partes, Stella. Tengo un mensaje para ti —dijo, y miró a Alfonse de soslayo.

Bobby era buena gente, pero seguía siendo blanco. A nadie de por allí le gustaba que Stella anduviera con un negro. Alfonse había hecho saber que no era africano sino melungeon (con sangre holandesa e india, y algo de portuguesa, seguramente más caucásico que algunos de los hijos de la Confederación), pero eso a los blancos les traía sin cuidado: para ellos, la piel morena era tan negra como cualquier otra.

—Sea lo que sea, no tienes por qué morderte la lengua delante de Alfonse —dijo Stella.

Alfonse levantó su cigarrillo a modo de saludo, un gesto no del todo irrespetuoso.

—Me ha llegado a través de una cadena de plegaria —dijo Bobby.

Stella soltó un bufido. Hacía años que no oía esa expresión. Sintió un escalofrío que fue elevándose desde el fondo del estómago.

—Abby Whitt pidió que te avisaran lo antes posible —añadió Bobby

Stella parpadeó.

—Ve al grano.

El ayudante del sheriff habló. Fueron tres palabras, pero en la mente de Stella quedaron engullidas por un rugido que sonó a interferencia de radio. Alfonse le preguntó si estaba bien. Ella le tendió una mano, pero se detuvo justo antes de tocarlo. Bobby se la quedó mirando fijamente.

—¿Qué has dicho? —preguntó ella. Una pregunta automática, una reacción dilatoria. Las palabras estaban ahí si quería oírlas, como el grito de un hombre ahogándose en medio del oleaje.

Motty ha muerto.

Acompañó a Alfonse a recoger su Chevy, escondido tras unos árboles al lado de la 129. Alfonse se ofreció a quedarse haciéndole compañía, pero ella le dijo que no: era mejor que despachara el resto de los pedidos de Hall y dejara las entregas de los barrios blancos para la mañana siguiente. Nadie lo molestaría si se quedaba en la parte negra de la ciudad.

Pero, para su consternación, él no quiso salir del coche.

—¿Seguro que estás bien? —le preguntó.

—Que sí.

—No me convence, Stel, no me convence. Cuando perdí a mi abuela yo estaba en Francia y lloré como un niño.

—No me verás derramar una lágrima. Motty era más mala que un escorpión.

Alfonse se rio.

—¿Por eso parecías tan enfadada?

—¿De qué hablas?

—Cuando Bobby Reed te ha dicho que ha muerto, al principio parecía que ibas a caerte... pero luego se te ha puesto esa mirada.

—¿Qué mirada?

—Como si estuvieras a punto de pegarle a un borracho en la garganta.

Ahora le tocó a ella reírse.

—Lo que has visto no era rabia, sino decepción. Nunca pensé que fuera a morirse mientras dormía; esperaba que cayera en medio de una ráfaga de balas.

—Pero ¿por qué tienes que subir ahora mismo? —preguntó Alfonse—. Seguirá muerta por la mañana...

Eso era verdad. Y también seguiría muerta al cabo de un mes, y de un año. Y, pasados diez años, a lo mejor Stella estaría preparada para volver al valle.

—No me queda otra —contestó ella, pero Alfonse frunció los labios.

—¿Te importaría darme más detalles?

Sí, le importaba.

—Nunca te he contado gran cosa sobre mi familia —dijo.

—Nunca me has contado nada sobre tu familia. Está bien, supongo que no era asunto mío.

—Tengo una prima que vivía allí sola con Motty. Solo tiene diez años.

—¿Y está sola en esa casa con un cadáver?

—Puede ser. —El tío Hendrick, el hermano menor de Motty, vivía en Atlanta, a un día de viaje. Si se había enterado de lo de Motty, estaría ya de camino. Stella no podía permitir que llegara a la casa antes que ella—. Aunque espero que Abby esté con ella.

—¿Es el mismo Abby que te enseñó a hacer whisky?

—Te caería bien.

—Me gustaría darle la mano, desde luego. Gracias a él puedo ganarme la vida: el contrabando es mucho mejor que cualquiera de las alternativas.

Al salir del ejército, a Alfonse solo se le habían planteado dos opciones: volver a la mina de bauxita donde ya trabajaba antes de la guerra o meterse en la sala de calderas de Alcoa con su padre. Pero entonces había conocido a Stella y se le había aparecido una tercera opción.

Agarró la manija de la puerta, pero no salió.

—Cualquier cosa que necesites, me llamas, ¿vale?

—No tienes de qué preocuparte.

—¿Me lo prometes?

Mucha gente daba por sentado que ella y Alfonse se acostaban juntos. Y era cierto que ambos se habían dado cuenta enseguida de que eran la pareja perfecta, pero no para el romance. No era el color lo que lo hacía imposible, aunque podría haber bastado con eso. Y tampoco era que Alfonse no fuera atractivo. Pero pronto habían descubierto que, juntos, podían hacer algo mucho más singular que acostarse: podían hacer dinero. Lo llamaban su «matrimonio destilado».

Stella lo besó en la mejilla.

—Mi marido aguardiente.

—Mi esposa anisada.

Stella sacó la bolsa de papel con el dinero que le había dado Willie y le entregó el fajo entero a Alfonse.

—Dile a Hump que compre más provisiones. Estamos en las últimas de todo: azúcar, mosto y malta. Que compre también carbón de roble blanco, porque vamos a tener que acelerar el envejecimiento. Y en cuanto pueda, que empiece una partida nueva.

—Carbón de roble blanco. Muy bien.

Alfonse era contrabandista y vendedor, y cuando Stella destilaba, su trabajo consistía básicamente en no estorbar.

—¿Hump ha usado el alambique él solo alguna vez?

—Hay una primera vez para todo. Intentaré volver en cuanto pueda.

A Alfonse no le gustó cómo sonaba eso, pero prefirió no insistir.

—Ten cuidado ahí arriba, Stella. Esos paletos están locos.

—No más que yo.

—En eso llevas razón. —Salió del coche y sacó la cabeza a través de la ventanilla—. Bueno, y ¿cómo se llama? Tu prima, digo.

Stella puso el Ford en marcha y reprimió un suspiro.

—Sunny.

Con la nueva carretera asfaltada, la mayoría de los turistas tardaban más de una hora en ir de Maryville al Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes. Stella lo hizo en treinta y cinco minutos y ni siquiera tuvo que forzar el Ford. Hacía apenas dos meses, ella y Alfonse habían instalado un motor nuevo en el viejo coche, un Cadillac V8 de 190 caballos de potencia con válvulas en la culata. Era como meter un corazón de guepardo en el cuerpo de un gato doméstico. Atravesó la puerta del parque a toda velocidad sin tocar los frenos. Apenas unos minutos más tarde estaba ya adentrándose en el valle.

Apagó las luces y el motor por puro hábito de contrabandista y detuvo el coche sin hacer ruido en el patio delantero. La casa estaba a oscuras, excepto por dos quinqués que ardían en las ventanas. Se quedó mirando la puerta principal hasta que el volante empezó a resbalarle bajo las palmas.

Diez años atrás le había dicho a Motty que no pensaba volver jamás a aquel lugar. Nunca se le había ocurrido que Motty pudiera obligarla simplemente muriéndose.

Stella se acercó a la puerta principal y llamó. Al cabo de un rato la abrió de un empujón, pero no entró. La sala estaba apenas iluminada por los quinqués.

—¿Sunny? —gritó.

Esperó un poco más y, finalmente, entró.

Incluso en la penumbra, la casa parecía estar igual que cuando se había marchado. No necesitaba hacer inventario para saber que todo seguía en su sitio: la alfombra de ganchillo bajo los pies, las sillas de mimbre y la estantería donde guardaban tres armas que le resultaban tan familiares como si fueran los perros de la familia: el rifle monotiro del calibre 22 de Motty, su escopeta Winchester modelo 97 y Long Tom, el viejo fusil largo de la familia, que habían heredado del mismísimo Russell Birch. La casa también olía igual: el maderamen estaba impregnado de décadas de humo de leña, tabaco y grasa de tocino.

Lo único que había cambiado era ella misma. Ahora se daba cuenta de lo estrecha, oscura y deteriorada que estaba la casa, como un barquito de madera tras un largo viaje.

Recorrió el corto pasillo que unía el salón y la cocina. Su antiguo dormitorio estaba a la derecha. Llamó a la puerta y dijo: «¿Sunny?». Entreabrió la puerta con cuidado. La habitación estaba a oscuras, pero se podían distinguir algunas formas: su antiguo ropero, que se alzaba en la misma esquina de siempre, y su cama, ahora colocada contra la pared norte.

Pero la niña no estaba allí.

¿Habría llegado ya el tío Hendrick y se la habría llevado? No parecía posible. Sunny debía de estar en la montaña, con Abby.

Stella entró en el segundo dormitorio.

Dos lámparas de queroseno encendidas, una sobre el alféizar de la ventana y la otra sobre la máquina de coser Singer de Motty, hacían titilar el aire. La cama de hierro parecía flotar sobre el suelo oscuro. Motty estaba echada en el centro de la cama, con los brazos cruzados sobre el vientre y los ojos cerrados. La vieja colcha de patchwork con estrellas azules, que había sido la favorita de Stella, la cubría sin una sola arruga, y tenía una almohada justo debajo de la cabeza. ¿Había sido Sunny? Era una labor digna de un enterrador.

Stella se quedó mirando la cara de Motty durante un buen rato. Con la luz parpadeante de la lámpara, daba la impresión de que respirase. En cualquier momento abriría los ojos y diría: «¿Qué demonios estás mirando?».

Las gafas de Motty y el vaso que contenía su dentadura estaban donde siempre, encima de la máquina de coser. Sobre una silla había una biblia abierta por una página del Nuevo Testamento, con un versículo subrayado. Era la biblia de Stella, que había dejado atrás cuando se había largado de allí. Se la habían regalado a los doce años y aún recordaba haber subrayado ese pasaje.

«Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas.»

¿Quién habría dejado la Biblia allí? Seguro que Motty no la había hojeado antes de morir. Nunca le habían gustado las Escrituras, fueran de la religión que fueran.

Stella tocó la mejilla de Motty con el dorso de la mano. Sabía que iba a estar fría, se había mentalizado para ello, diciéndose que sería como tocar un trozo de carne de cerdo —Stella había descuartizado y puesto a secar no pocos cerdos en su vida—, pero de todos modos la impresionó. Aquel cadáver era un error. Estaba mal. De niña, al llegar al valle, Motty le había parecido viejísima, aunque en aquel momento no tendría más de sesenta años. Con el paso del tiempo, había acabado pensando en ella como una mujer no vieja, sino más bien sin edad, tan inmutable como la montaña.

Stella se sentó en el borde de la cama y dobló la colcha. Motty llevaba su vieja bata de andar por casa, la de los botones de cerámica rosa. Stella giró el brazo del cadáver y recorrió la palma de la mano con un pulgar. Tenía la piel cubierta de callos y de cicatrices, como marcas de neumáticos sobre un patio de tierra, pero no había sangre. La otra mano era más difícil de ver en la penumbra, pero tampoco parecía que tuviera heridas, y estaba igual de marcada que siempre.

Durante cinco años habían vivido las dos solas en la granja. Entre ellas no había habido ningún tipo de intimidad, ni de pudor. Se turnaban para bañarse en una tina de acero en la cocina y cuando hacía calor iban sin sujetador. Cuando Stella llegó a la pubertad, fue Motty quien le habló de su nuevo cuerpo y le puso su primera compresa. Stella, por su parte, le ponía crema hidratante en la espalda, le masajeaba las pantorrillas llenas de varices y le abotonaba el vestido de los domingos por detrás. En las noches más frías compartían la misma cama. Aquel cuerpo abandonado allí parecía una especie de engaño.

Desabrochó el primer botón del vestido de Motty, y luego el siguiente. Puso la mano sobre la garganta de la anciana y la fue bajando lentamente, entre los pechos y por el frío vientre. Pero el gesto era inútil; sería casi imposible ver la herida que buscaba con tan poca luz, y menos aún encontrarla solo palpando.

Cogió el candil y lo colocó sobre el vientre de Motty sujetando la parte superior con una mano. La pálida piel de la mujer, expuesta de aquella manera, resultaba obscena.

Stella se acercó. Allí estaba: un moretón fruncido como una picadura de avispa, con tres puntitos en el centro. Nadie que lo viera pensaría que se trataba de una herida mortal, pero Stella sabía qué había pasado.

El Dios de la Montaña la había matado.

Un sonido. Stella se levantó de golpe y vio una sombra que se escabullía por el corredor; unos pasos rápidos que huían.

Stella gritó y salió corriendo tras ella, todavía con el candil en la mano. La puerta de la cocina se abrió de golpe y una silueta salió de un salto al patio trasero, pequeña y rápida como un conejo.

Sunny.

Stella la persiguió, llamándola por su nombre. Pero Sunny ya se las había apañado para cruzar el patio y desvanecerse entre las sombras, junto a la pocilga, para luego reaparecer en la colina que se alzaba sobre el granero. Stella apenas llegó a atisbar un destello: un vestido claro y un mechón de pelo oscuro. A la luz de la luna, sus brazos y piernas parecían extraños, un remolino de luz y sombra. Hasta que los árboles se la tragaron.

Stella corrió hacia el camino que salía de debajo de los árboles cruzados. Al llegar a la pocilga echó un vistazo en la oscuridad que había bajo ese techo y le pareció que estaba vacía, gracias a Dios. Luego empezó a subir la colina.

Unos minutos más tarde, Stella estaba doblada sobre sí misma, resollando y con el sudor corriéndole por la espalda. Hacía diez años y diez mil cigarrillos que no subía por aquellos serpenteantes caminos.

La puerta principal de la capilla estaba abierta; un reluciente candado colgaba del picaporte.

Stella escupió en el suelo. Entonces se irguió y, con los brazos en jarras, soltó un grito:

—¡Sunny! ¡No tienes por qué huir! —Se adentró unos pasos en el edificio—. ¿No te habló Motty de mí?

Solo se veía el banco más cercano; los demás aguardaban en la oscuridad. En el aire flotaba un olor ahumado y ligeramente dulzón, como el del interior de un barril de whisky chamuscado. Recorrió la capilla con la mirada, intentando obligar a sus ojos a acostumbrarse a la penumbra. ¿Dónde estaba la ventana alta de la pared del fondo? Debería poder distinguirla en la oscuridad.

—No tienes nada que temer —insistió, avanzando con las manos extendidas.

Por suerte, el pasillo que recordaba entre los bancos seguía ahí. Sus pies se toparon con el borde de la tarima. Se quedó helada y alargó una mano. ¿Estaría la trampilla abierta? Si daba un paso más podría despeñarse.

Stella se arrodilló y palpó el vacío ante ella. Sus dedos se toparon con una superficie áspera y pedregosa.

Pero ¿qué coño? Pasó la mano por aquella superficie irregular. Era hormigón. Avanzó de rodillas, con las manos extendidas, esperando a que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. La entrada a la cueva del Dios estaba sellada. ¿Había sido Motty? ¿Y cuándo lo había hecho? No tenía sentido.

Un sonido, como una respiración. Stella levantó la cabeza. En lo alto de la pared, detrás del púlpito, una silueta recortada en el marco de la ventanita, agazapada como una gárgola.

—¿Sunny?

La silueta se movió y saltó de espaldas por la ventana. Stella soltó un grito y se levantó de un salto. Corrió hacia la puerta de la capilla y a punto estuvo de chocar con una figura corpulenta que acababa de entrar.

—Hola, Estrellita —dijo una voz grave.

¡Abby! Stella lo agarró del brazo.

—La niña, Sunny... Acaba de saltar desde una ventana de tres metros.

—Sí —dijo Abby—. Típico de ella.

3

1933

Durante aquel primer mes en el valle, Stella llevó aquel secreto como una serpiente enroscada alrededor del corazón. No podía hablar de ello con su abuela y no sabía si podía confiar en la única otra persona de la granja, Abby Whitt, el peón que Motty tenía contratado. Era el hombre más grande que hubiera conocido jamás, el doble de grande que su padre, y tenía unos bíceps que parecían jamones. Cuando sudaba, se limpiaba la calva con un trapo enorme que guardaba en el bolsillo trasero.

La anciana había ordenado a Abby que echara el cerrojo a la puerta de la capilla y le pusiera un enorme candado metálico. Stella no podía acercarse allí. Y Stella obedeció. Lo que fuera que había en esa cueva no la asustaba, pero su abuela sí.

Motty la hacía trabajar como una mula. Stella rastrillaba el heno detrás de Abby, mientras él movía la guadaña. Alimentaba a las gallinas y se enfrentaba a los aterradores cerdos. Recogía los huevos y llenaba la cisterna y frotaba las sábanas y recolectaba las patatas. Todos los miércoles y sábados barría y fregaba los suelos y quitaba el polvo de la casa con un trapo húmedo.

Se decía a sí misma que era tan esclava como Eliza, la muchacha de la señora Shelby. Solo había dos cosas que le impedían salir corriendo detrás de su padre. Una era que le habían prometido que en otoño empezaría a ir a la escuela, una pequeña escuela rural, lejos de la multitud de patanes de Chicago. Y la otra era Abby.

Se había pegado a él como una garrapata a un perro y, en cuanto terminaba las tareas, lo seguía por toda la granja. A veces lo pescaba mirándola con expresión severa, pero entonces él le guiñaba un ojo, o se reía, o agrandaba los ojos, haciéndose el gracioso. Stella no entendía nada.

Un día caluroso, Abby se metió en su destartalado Ford A y ella se montó en el asiento del copiloto sin pedir permiso.

—¿Adónde vamos? —le preguntó.

—Sal. Voy a ayudar a unos amigos con una mudanza. No puedes venir porque estaremos trabajando.

—Yo también puedo trabajar. Ya he terminado todas mis tareas —añadió, y era casi cierto.

Stella siguió porfiando hasta que él se rindió y arrancó. Cuando pisó el pedal, el motor rugió. Aquel viejo coche volaba, iba mucho más rápido que la furgoneta de papá. Pillaron un bache y a Stella le faltó poco para salir despedida a través del techo.

Abby se rio.

—Muelles fuertes para cargas fuertes.

Ciertamente era un hombre fuerte. Y grande: apenas cabía detrás del volante. La camisa medio desabrochada dejaba al descubierto una barriga apenas contenida por la camiseta blanca. Se dirigió al oeste por una carretera que Stella no conocía. Aunque, a decir verdad, apenas había visto nada del valle.

—¿Tú crees que alguna vez me toparé con una pantera, como el tío Dan? —preguntó Stella. Abby gruñó y siguió conduciendo, pero ella no se dejó vencer—. Es que nunca he visto una —insistió.

Una de las ruedas delanteras se hundió en un bache y el coche se precipitó hacia unos árboles.

—¡La madre que me parió! —exclamó Abby y giró el volante con gesto violento.

Ooh, pensó Stella. Esa es buena.

Abby enderezó el coche y frenó un poco. Entonces la miró como si se arrepintiera.

—Eres demasiado joven para esas palabras.

—Qué va.

Había oído muchas palabrotas en la ciudad, aunque era verdad que nunca había oído a nadie decir «¡la madre que me parió!».

—Bueno, pero te agradecería que no le dijeras a Motty que he dicho eso.

—Chis, chas, candado cerrado y la llave al mar —canturreó Stella, haciendo como que la tiraba por la ventana del copiloto—. Y ahora, ¿qué decías sobre las panteras?

Abby la miró con los ojos entornados, sopesando si aceptar aquel chantaje.

—Serías un buen aperitivo —dijo finalmente.

—No si me encuentro con la amiga del tío Dan... —respondió ella, chinchándolo.

—¡No embelesaros, allá en el monte! —dijo él imitando la voz de su tío Dan. Stella se rio, encantada. Nunca había conocido al tío Dan, pero estaba segura de que lo reconocería por su forma de hablar, una voz que salía del fondo de la garganta, como si estuviera gritando desde un kilómetro de distancia—. ¡Panteras, osos, forajidos...!

—¡Forajidos!

Una palabra nueva.

—Sí, ¿cómo no? —dijo Abby con su voz normal—. ¿Motty no te ha hablado nunca de tu tatarabuelo Russell Birch y los forajidos de Carolina?

Stella se moría de ganas por oírlo.

—Bueno, fue al final de la guerra —dijo, elevando la voz por encima del rugir del viento—. A los soldados rebeldes les traía bastante sin cuidado la gente del valle. Porque, verás, esta parte de Tennessee había votado por permanecer en la Unión.

Cuando el Sur empezó a perder, siguió diciendo, los soldados renegados que habían quedado aislados del grueso del ejército entraban en el valle a través de los pasos de Carolina del Norte y robaban el ganado y se llevaban las provisiones de la gente. Russell Birch organizó un cuerpo de guardia formado por mujeres, niños y ancianos, que intentaba ahuyentar a los renegados armado apenas con rifles de caza.

—Como Long Tom —dijo Stella. El famoso fusil de Russell estaba colgado en la sala de estar.

—Así es.

Poco a poco, la carretera se había ido convirtiendo en poco más que un camino de cabras, y Abby avanzaba con precaución.

—Entonces, una noche, los forajidos decidieron asesinar a Russell en su cama y resolver así el problema —dijo Abby, y señaló con la cabeza la colina que se alzaba sobre el granero, en dirección a la capilla—. Llegaron a medianoche, justo por ahí.

—¿Y qué pasó?

—A la mañana siguiente, al salir de casa, Russell encontró sus cuerpos tirados en el patio. Cuatro soldados rebeldes, todos fiambres.

A Stella se le escapó un chillido.

—¿Quién les disparó?

—Nadie, no tenían ni un agujero de bala.

—Y, entonces, ¿qué pasó?

—Pues... —empezó a decir Abby, pero se mordió la lengua—. Eso deberías preguntárselo a Motty.

—Motty no me dirá nada. Me odia.

—No, no te odia. Simplemente es una vieja cascarrabias.

—Cuéntamelo.

—No me corresponde a mí. Ya te he dicho lo que sabe todo el mundo. Es probable que Motty tenga su propia versión de la historia.

Aquello la enfureció.

—Ya sé qué fue. Lo vi.

Abby se volvió hacia ella.

—¿Qué es lo que viste?

—No sé cómo llamarlo —dijo Stella—. Pero lo vi en la capilla, en el agujero del suelo.

Abby volvió a clavar la mirada en la carretera y no dijo nada, pero Stella ya estaba acostumbrada a los hombres que se negaban a hablar.

—Fue el día que llegué aquí —dijo—. Entré en la capilla y bajé por la escalera. —Abby no apartaba los ojos del parabrisas—. Y algo descendió sobre mí en la oscuridad.

Abby frenó en seco en medio de la carretera. El motor chisporroteó y se apagó.

—Solo te estaba contando una historia —dijo—. No debería haberlo hecho.

—Pero lo que te estoy diciendo yo no es ninguna historia —insistió Stella—. Estaba allí, en aquella cueva, conmigo. Estoy segura, lo sentí hasta los huesos.

—¿Le dijiste algo sobre esto a Motty?

—Ya sabe lo que vi. Me dijo que no volviera a entrar ahí. ¿Por qué crees que te mandó poner un candado en la puerta?

—Porque la capilla no es una casa de muñecas, sino una casa de... No es un lugar para que los niños anden correteando.

Stella cerró los puños. Se había atrevido finalmente a revelar su secreto inconfesable, y él había reaccionado como si no fuera nada. La había tachado de mentirosa. Abby levantó las manos.

—No he dicho nada. Descanse, soldado.

Pero seguía bromeando con el tema y Stella no pensaba aceptar aquella rendición.

—¿Qué tal si conduces tú? —preguntó de repente Abby.

Fue como si una descarga le recorriera todo el cuerpo.

—¿Perdón?

—Estamos a punto de llegar.

Stella se sentó sobre su regazo y agarró el volante con ambas manos. Tenía las piernas demasiado cortas y no llegaba a los pedales. Abby arrancó el coche con una complicada serie de gestos.

—Una cosa más —le dijo al oído—. La gente a la que vamos a ayudar, los Ledbetter... Acaban de perder el único hogar que conocen, ¿entiendes? El Servicio de Parques los ha echado porque no tienen un contrato de arrendamiento vitalicio como Motty. Es el caso de mucha gente. Lo que quiero decir es que tienen ya bastantes quebraderos de cabeza, y lo último que necesitan es que les vengas con historias.

Se lo contaré a quien quiera, pensó Stella. Y algún día encontraría a alguien que la creyera.

—Pisa el acelerador —le dijo a Abby.

Stella pasó las siguientes horas envolviendo los platos con trozos de arpillera, mientras la señora Ledbetter los iba metiendo en el baúl. La mujer no lloraba, pero tenía una expresión vacía, como si llevara una semana despierta. Apenas decía nada y ni siquiera parecía haberse dado cuenta de las manchas rojizas que Stella tenía en la piel. El señor Ledbetter y el fideo de su hijo, en cambio, no hacían más que ladrarse el uno al otro. Llevaban toda la mañana sacando los muebles de aquella casa de dos pisos y metiéndolos en un camión de transporte de heno, y habrían tardado un día entero si no hubiera aparecido Abby. Comparado con ellos, era un gigante, tenía una fuerza descomunal y nunca se tomaba descanso alguno. Incluso sacó el horno de hierro él solo: se lo cargó sobre los hombros y lo sujetó con un cinturón en el pecho. Cuando el horno cayó sobre la trasera del camión, el señor Ledbetter y su hijo lo aclamaron y aplaudieron. Abby se secó el sudor de la frente, fue al coche y regresó con un frasco. Dio un largo trago y se lo pasó al señor Ledbetter, que bebió e hizo una mueca. Abby se rio.

La señora Ledbetter le lanzó una larga mirada a Stella.

—Así que tú te quedas en el valle y yo me voy...

—No por mucho tiempo. Mi padre volverá en cuanto encuentre trabajo.

—Sí, seguro.

Stella sintió cómo le ardían las mejillas. Acababa de conocer a la señora Ledbetter, pero Motty decía que la gente estaba siempre metiendo las narices en sus asuntos.

—No te dejes pisotear —le espetó la señora Ledbetter—. La gente despreciaba a tu mamá por haberte abandonado. Pero ella ya pagó el precio y tú no tienes de qué avergonzarte.

Stella sintió que le escocían los ojos. ¿«Pagó el precio»? ¿Acaso todos en el valle pensaban que su madre merecía morir por sus pecados? Antes de que pudiera encontrar palabras para defenderla, un caballo negro entró trotando en el patio, tirando de una pequeña calesa del mismo color.

Un hombre alto bajó del carruaje y un chico un poco mayor que Stella saltó tras él. El hombre estrechó la mano del señor Ledbetter.

—Hoy es un día triste —dijo—, un día triste.

Abby dejó tranquilamente el frasco en el suelo, detrás de él.

La señora Ledbetter se acercó y, de repente, tenía lágrimas en los ojos.

—No hacía falta que viniera, Elder Rayburn. Pero se lo agradezco, desde luego que sí.

—Y yo desde luego que echaré de menos tu voz en el coro de la iglesia —dijo el hombre—. Espero que puedas volver para un servicio o dos. Me alegraría el corazón.

Los adultos siguieron hablando. Stella dedujo que él era pastor de la iglesia Baptista Primitiva y que los Ledbetter eran feligreses desde hacía mucho tiempo. Mientras hablaban, el hijo del hombre no le quitaba el ojo de encima a Stella.

Finalmente, Elder Rayburn reparó en su presencia.

—Tú debes de ser la nieta de Motty. Stella, ¿verdad? Es un placer conocerte.

Stella miró a Abby, que asintió. Entonces tendió la mano y la huesuda mano del presbítero se la envolvió como un haz de palos.

—Este es mi hijo, Lincoln —dijo.

—Hola.

El chico seguía mirándola fijamente. A Stella no le gustó.

—¿Me dejas ver tu caballo? —le preguntó.

—¿Por qué? —quiso saber el chico.

—Porque es un caballo.

—Enséñale la Señorita Jane, Lincoln —dijo Elder Rayburn.

Stella se acercó al animal, que la observaba con los ojos muy abiertos. Le acarició el cuello y quedó maravillada por el calor que desprendía. El caballo inclinó la cabeza.

El chico estaba otra vez mirando fijamente a Stella.

—¿Se puede saber qué te pasa? —le preguntó ella.

—Nunca había visto a nadie con la piel como la tuya —dijo el chico.

—Y yo nunca había conocido a nadie que tuviera nombre de coche.

—¡No tengo nombre de coche!

—Anda que no. El coche fue primero y a ti te pusieron el nombre después. Es así.

—Me pusieron el nombre por Abraham Lincoln.

Stella se lo quedó mirando.

—¿Por qué no te llamaron Abraham, entonces? —le preguntó—. ¿Y te pegan mucho en la escuela? —añadió, sin darle tiempo a contestar—. Creía que a los montañeses no les gustaba Lincoln...

—¡Fue nuestro mejor presidente! El valle votó por integrarse a la Unión. No éramos esclavistas...

—No me lo creo.

—¡Es verdad! Pregúntaselo a mi padre, si no. Lincoln fue un gran hombre.

—Haremos una cosa —dijo ella—. Te llamaré Lince.

El chico estaba como en shock. ¿Era la primera vez que se topaba con una niña respondona? Entonces, de repente, se rio.

—Eres especial, Stella.

—Todos somos especiales —contestó ella. Luego acercó la mejilla al cuello del caballo e inspiró profundamente.

—¿Vas a ir a la escuela en otoño? —preguntó el chico—. Tienes la edad de mi hermana. ¿Sabes leer?

—Pues claro que sé leer. No seas zoquete.

—Bueno, vives sola en medio de la nada con Motty Birch...

¿Y eso qué tiene que ver?, pensó Stella.

—¿Y qué tal la aritmética? —añadió el chico.

—Otra pregunta idiota y te pego un puñetazo en la nariz —le advirtió Stella.

Los hombres terminaron de cargar el camión de heno y Elder Rayburn pidió que entonaran una plegaria. Todos cerraron los ojos, excepto Stella... y Abby. Mientras el anciano pronunciaba unos versículos con voz grave, Abby se acercó a la trasera de la camioneta y dejó la jarra. Para cuando dijeron «Amén», ya volvía a estar en el mismo sitio que antes.

A finales de agosto recibieron por primera vez la visita del tío Hendrick y su familia. Stella nunca había estado en presencia de unas personas tan elegantes. El tío Hendrick llevaba un precioso maletín de cuero verde. Stella no sabía que el cuero pudiera tener ese color. Su traje azul estaba bordado con hilo de plata y llevaba un pasador de plata que unía las solapas del cuello de la camisa y fijaba el nudo de una corbata tan llamativa y brillante como un ala de mariposa. Stella admiró boquiabierta sus zapatos blanquinegros y sus calcetines de media.

Comparada con el tío Hendrick, la tía Ruth era sencilla como una rebanada de pan: una mujer de mirada astuta con un vestido color crema y los ojos siempre clavados en su marido, como un perro de caza esperando un disparo. Su hija, en cambio, era toda una princesa. Veronica: rubia, con el pelo rizado... No tendría más de cinco años, pero su vestido de gasa color verde lima era más caro que cualquier cosa que Stella hubiera tenido jamás. Se sentó junto a su madre con sus zapatitos de charol, moviendo los pies hacia delante y hacia atrás mientras se comía una piruleta. Nadie le había ofrecido ninguna golosina a Stella.

El tío Hendrick le hizo un gesto a Stella para que se acercara. Ella se colocó ante él, sin saber dónde poner los ojos. Llevaba su mejor vestido, una prenda de algodón fino con tres flores bordadas que le había comprado su padre el verano anterior. Hasta que habían llegado sus parientes ataviados con todas sus galas, se había sentido muy orgullosa de él.

El tío Hendrick se arrodilló.

—Hola, Stella —dijo con voz delicada. Olía a barbería. Extendió las manos, esperando que Stella hiciera lo propio, y entonces le inspeccionó las palmas tal como había hecho Motty el día en que había llegado allí—. ¿Estás segura? —le preguntó a Motty.

—Ay, por el amor de Dios —dijo Motty—. La trajo Raymond Wallace. ¿Qué crees, que cogió a una huerfanita cubierta de manchas que se encontró por la calle?

Hendrick dio un respingo.

—Bueno, Motty, no he dicho que...

—Pero mírala. Fíjate en esa piel y dime que no es la hija de Lena.

Stella quería que se la tragara la tierra. Odiaba que los demás prestaran atención a sus manchas rojas, y ahora el tío Hendrick la miraba aún más fijamente, sin soltarle las manos. Al cabo de una eternidad, dijo:

—Eres tú, ¿verdad?

Stella no supo qué responder.

—¿Tú sabes lo especial que eres? —le preguntó entonces.

A eso tampoco sabía cómo responder.

—Yo también soy especial —dijo la niña Veronica.

—Claro que sí —la calmó la tía Ruth.

—Cuando Lena murió, pensé que todo estaba perdido —dijo el tío Hendrick, como si hablara consigo mismo—. Todo perdido.

Stella apartó las manos y escuchó las palabras de la señora Ledbetter en el oído.

—Todavía no ha estado dentro, ¿verdad? —le dijo Hendrick a Motty.

Dentro. Para Stella eso solo podía significar una cosa.

—Aún no está lista —respondió Motty—. Ya te lo dije. Por lo menos hasta que cumpla los doce.

—No podemos esperar tanto tiempo —replicó él—. Han pasado ya años desde lo de Lena. Tal vez podamos...

—Doce años, Hendrick. La edad de responsabilidad, ni más ni menos.

Stella estaba encantada de ver a Motty molesta con alguien que no fuera ella.

—No podemos esperar años, Motty. ¡Quién sabe cuántos mensajes nos vamos a perder!

—¡No me busques! —le advirtió Motty—. Ni siquiera lo intentes.

No quieren que entre en la capilla, pensó Stella; en años.

—Yo no tengo miedo —dijo Stella.

—Ya veo que eres una chica intrépida —dijo Hendrick.

—A callar los dos —les espetó Motty—. Ya la has visto —añadió, dirigiéndose a Hendrick—, ¿quieres algo más?

El tío Hendrick volvió a tomar las manos de Stella, esta vez por las muñecas. Frunció los labios y la miró fijamente durante un rato larguísimo. ¿Se le estaban empañando los ojos?

—Stella —dijo por fin—. Ay, Stella.

Tenía la voz ronca por la emoción.

Stella asintió lentamente: sí, así se llamaba.

—Te he traído algo.