Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Mols

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

Comme dans

Waterloo. La marche à l'abîme (publié aux éditions Le Cri / Mols), l'auteur, utilisant la même méthode d'analyse dans la narration et le caractère psychologique des personnages, s'efforce de nous expliquer comment la glorieuse armée française, moderne, mécanisée à l’européenne, alla se perdre au bout du monde dans un lieu inconnu : Diên Biên Phu.

Une guerre de neuf années, atroce, voilà ce que fut la guerre d'Indochine des Français. Elle mit aux prises le maître d'un empire, "le dieu Blanc", invaincu depuis cinq siècles, et un homme nouveau, le révolutionnaire vietminh.

Cet ultime affrontement devint un symbole pour les peuples encore asservis des colonies et le début de la fin de l'empire du "dieu Blanc". C’est aussi l'apparition du tiers-monde, la fin des empires coloniaux et la naissance de nombreux états indépendants. Pour le Vietnam communiste, encore de nos jours, DBP est un évènement aussi fondateur que l'instauration de la Ire République en France. Ce fut, avant tout, un réel traumatisme, la mort de tout ce qui faisait la force de l'Occident et l'apparition de l'orgueil des anciens asservis. Les prolongements en sont encore palpables. Sans la fin de l'Indochine française, la guerre d'Algérie, cette guerre cruelle et encore plus traumatisante, se serait-elle déclenchée si vite ?

Après Diên Biên Phu, le monde serait définitivement différent. Cette guerre fut bien « la tragédie indochinoise ».

À PROPOS DE L'AUTEUR

Jean Luc Ancely est Français et réside en Belgique ; ancien élève de Saumur, il a fait carrière dans l’Arme blindée Cavalerie.

Il est l’auteur d'ouvrages littéraires, essais et tragédies.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 534

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LE DIEU BLANC EST MORTÀ DIÊN BIÊN PHU

Jean-Luc Ancely

LE DIEU BLANC EST MORTÀ DIÊN BIÊN PHU

La tragédie indochinoise (1945-1955)

Essai

Préface d’Ivan Cadeau

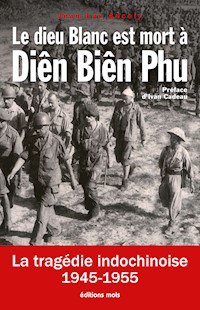

Photo de couverture : Roman Lazarevitch Karmen.

© Éditions Mols, 2019

www.editions-mols.eu

Avertissement

Commentaires relatifs à la photo de couverture – défilé des prisonniers français après Diên Biên Phu

Il faut tout d’abord savoir que les Soviétiques alliés du Vietminh avaient expédié une équipe de photo-cinéastes destinée à montrer au monde entier la fin de la bataille et ses suites. L’épisode connu du drapeau blanc flottant sur l’abri du général de Castries est un montage, un faux, puisqu’il est établi qu’aucun drapeau blanc ne fut arboré. Ceci afin d’expliquer que tout document publié est une œuvre de pure propagande marxiste. L’équipe soviétique, le cinéaste Karmen notamment, n’était pas sur place pour faire un reportage à l’occidentale mais pour forger une arme destinée au monde « libre ». Le but était d’influencer et démoraliser l’opinion. Ainsi, il ressort clairement de ce document photographique que :

1° Le groupe de tête, en petit nombre, est probablement composé d’officiers (vu leur âge), sans insignes de grade ni ceinturon (enlevez le ceinturon à un soldat et il prend vite une allure de semiclochard).

2° Ce groupe attaque le sol du pied gauche ; il marche donc au « pas cadencé », ce qui est absolument impossible pour un groupe de prisonniers, d’officiers qui plus est, sauf si c’est sur ordre !

3° La masse qui suit (hommes du rang, sous-officiers) vient par rangs très ordonnés, comme pour un défilé ou une prise d’armes. Absolument irréaliste connaissant le côté goguenard et provocateur du soldat français de base. Donc, ces hommes marchent, eux aussi, sur ordre. Ils vont au boulot, rien d’autre.

Remarquons en outre qu’on ne voit quasiment pas de troupes de l’Empire : Maghrébins, Noirs (tous les artilleurs l’étaient), et aucun Vietnamien (ils étaient plusieurs milliers). Où sont-ils ? ils ont été séparés de leurs camarades. Le but est de montrer, d’exhiber une armée de Blancs, de dieux blancs vaincus, écrasés par une armée révolutionnaire marxiste. Notez le petit nombre de gardes : tous ces Blancs ont donc été défaits par un petit nombre de courageux combattants du Vietminh! C’est du moins ce que les lecteurs des journaux occidentaux verront. L’image, manipulée, parle bien davantage qu’un long discours.

Les prisonniers ont tous leurs chaussures. Il aurait été indigne des vainqueurs de les en priver. Pourtant, dès le 8 mai (départ réel pour la « marche à la mort » vers les camps), nombre de prisonniers ont dû marcher pieds nus (on ne s’évade pas sans chaussures à travers la jungle). D’autres (les paras ou les légionnaires entre autres) furent souvent entravés (bras liés dans le dos) dans le même but. Sur la photo, aucun ne l’est.

On ne voit pratiquement aucun blessé (ils étaient plus de deux mille !), ni aucun treillis camouflé de parachutiste (ils étaient plusieurs bataillons). Donc, aucun combattant de première ligne? Que des hommes ordinaires, des bureaux et des services ? Et ces hommes-là, sans prestige, sans allure ni force, auraient livré une bataille de cinquante-sept jours? Allons donc.

Pour conclure, il est clair que ce document, pour tragique qu’il soit, est un pur montage, une photo « posée » à but politique.

Les prisonniers de Diên Biên Phu, les « vrais », avaient une autre allure. Ce qui ressort de tous les témoignages, c’est que, quoique vaincus, ils avaient conservé un moral élevé, sûrs de n’avoir pas démérité. Mais ceci est une autre histoire.

Utilisant cette photo comme couverture, cette photo qui a fait le tour du monde, nous tenions à préciser la réalité qu’elle recouvre.

Note de l’auteur.

À la mémoire des combattants des deux camps, tant vietnamiens que français de toutes origines, et particulièrement aux vaillants cavaliers de l’escadron Hervouët, nos anciens, qui, à Diên Biên Phu, luttèrent jusqu’à épuisement de leurs moyens. « Par Saint-Georges…! »

« C’est sur la frontière de Chine, au contact des Vietminh, à leur exemple, que germeront les idées et les tactiques qui mèneront à l’indépendance de la Tunisie, du Maroc et de l’Algérie. »

Lucien Bodard – L’humiliation – Grasset

« La présence blanche en Asie (en 1940) tenait plus du symbole de suprématie raciale que de l’implantation militaire effective. »

Bernard Millot – L’épopée kamikaze – J’ai lu

« Assez lucides pour voir et comprendre la fin de leur empire sur le monde, ils maintenaient à grand-peine la fiction d’une place forte dont ils refusaient d’entendre les craquements sinistres ou de voir les fissures… le contraste devenait de plus en plus frappant entre ces maîtres stéréotypés et une populace travaillée par la haine et l’envie. »

Michel Déon – Les poneys sauvages – Gallimard

« Vous nous tuerez dix hommes ; nous vous en tuerons un et, à la fin, vous vous lasserez. »

Ho Chi Minh

« Tous les Blancs, sans exception, sont coupables à l’égard des Vietnamiens. »

Roger Vailland

« C’est par la perte de l’Indochine qu’ont été sapés les fondements de l’empire français. »

Général Salan – Mémoires

« Cette guerre, sans issue militaire, devient sans solution politique. »

Jacques Fauvet – Le Monde 1953

« L’ouragan a passé… bien peu ont survécu

À l’appel des amis, combien ont répondu? »

Pouchkine

« Heureux les grands vainqueurs. Paix aux hommes de guerre,

Qu’ils soient ensevelis dans un dernier silence,

Que Dieu mette avec eux dans la juste balance

Un peu de ce terreau d’ordure et de poussière.

[…]

Mère, voici vos fils et leur immense armée.

Qu’ils ne soient pas jugés sur leur seule misère,

Que Dieu mette avec eux un peu de cette terre

Qui les a tant perdus et qu’ils ont tant aimée. »

Charles Péguy – Ève

Diên Biên Phu a ceci de particulier qu’elle est la dernière bataille qu’eut à livrer l’armée française en tant que force constituée. Elle est le révélateur de l’état d’une société qui n’a jamais cessé de décliner depuis la boucherie suicidaire de 14-18. Pour beaucoup, elle demeure incompréhensible, remettant en cause l’idée-force que le Blanc est toujours le Maître. Une force conventionnelle, articulée selon le modèle américain, se trouva confrontée à une guerre qu’elle n’avait jamais appris à faire: la guerre révolutionnaire. Ni ses chefs ni le personnel politique ne comprirent ce à quoi ils devaient faire face. La France y perdit bien plus qu’une colonie ; elle y perdit son prestige et ne le retrouva jamais tout à fait.

Note de l’auteur

Préface

Jean-Luc Ancely l’écrit bien en conclusion du présent ouvrage: la bataille de Waterloo – qui a fait l’objet d’une précédente étude de l’auteur – a, somme toute, « été fort bien acceptée, comme point final à vingt années de troubles en Europe » ; il n’en est pas de même pour celle de Diên Biên Phu. Années après années, dit-il, nous persistons « à noircir du papier et à refaire la bataille des Huguette et des Éliane », ces centres de résistance auxquels l’état-major français attribua des noms de femmes et qui rentrèrent progressivement dans l’histoire au fur et à mesure que des combats acharnés s’y déroulèrent entre le 13 mars et le 7 mai 1954.

De fait, aux lendemains immédiats de la chute du camp retranché de Diên Biên Phu, l’opinion publique française, jusque-là largement indifférente à la lutte que menait la France en Indochine depuis 1945, est saisie de stupeur et d’incompréhension. Les responsables politiques et les hautes autorités militaires, de leur côté, évitent la polémique et, bientôt, la guerre qui commence en Algérie fait oublier celle d’Indochine et la bataille qui, là-bas, dans cette vallée méconnue du nord du Vietnam, en accéléra la fin. Ainsi, les conclusions livrées au début du mois de décembre 1955 par la commission d’enquête sur Diên Biên Phu voulue par le général Navarre, ancien commandanten-chef en Indochine, resteront secrètes et circonscrites à quelques privilégiés. Quant aux avis émis pas ses membres, ils ne seront pas suivis.

Au-delà des ouvrages-souvenirs racontés par les témoins des combats et autres récits qui s’inscrivent dans le genre de l’histoirebataille, il faut attendre la fin des années soixante pour que Pierre Rocolle, lui-même ancien combattant du corps expéditionnaire d’Extrême-Orient, ne publie sa thèse et tente de répondre, de manière scientifique et sourcée, à la question qui restait alors toujours sans véritable réponse: « Pourquoi Diên Biên Phu? » Depuis lors, nombreux sont les travaux menés – en France comme à l’étranger – qui se sont succédé, au gré de l’ouverture des archives ou de la représentation des uns et des autres sur cet évènement majeur de l’après-Seconde Guerre mondiale – pour les Français et les Vietnamiens en tout cas.

Jean-Luc Ancely s’inscrit dans cette continuité. Son étude, il l’admet aisément lui-même, n’est pas celle d’un historien – usant de la méthode scientifique pour exposer les faits ou en livrer l’analyse. On pourra donc être ici en désaccord avec lui, ou, là tenter de nuancer ses propos. S’il n’est certes pas historien, l’auteur connaît bien son sujet et en maîtrise la bibliographie. Son essai – car c’est ainsi qu’il a conçu son travail – aide à la réflexion. Avec un style incisif et souvent sans concession, il propose sa vision de la bataille de Diên Biên Phu et, au-delà, de l’ensemble du conflit indochinois. Son interrogation passionnée parce que cette histoire le touche particulièrement, cela se sent, pourrait, en faisant écho au titre de l’ouvrage de Rocolle, se résumer en cette phrase : « Comment en est-on arrivé là? » Apporter une réponse oblige à se pencher sur l’histoire de cette IVe République et de ses gouvernements successifs mais également à s’intéresser au corps expéditionnaire français, à ses combattants, à ses chefs et à leur psychologie, entre 1945 et 1954. C’est ce que fait avec rigueur, au fil des pages, Jean-Luc Ancely.

Alors, « Le dieu Blanc est mort à Diên Biên Phu », un livre de plus sur la bataille de Diên Biên Phu ? Pas vraiment, le présent essai est plus que cela. Jean-Luc Ancely apporte sa contribution à la compréhension de la guerre d’Indochine et de la France des années 50. Cette contribution, abordée et rédigée de manière originale, a toute sa place dans l’historiographie de la guerre d’Indochine.

Ivan Cadeau*

* Le commandant Cadeau, docteur en histoire, travaille au Service Historique de la Défense.

Il est rédacteur en chef-adjoint de la Revue historique des Armées et l’auteur de nombreux ouvrages de référence sur la période: La guerre de Corée (Perrin), La guerre d’Indochine et Diên Biên Phu (Tallandier). Son dernier ouvrage, De Lattre, est paru en 2017 chez Perrin.

Avant-propos

XVIe siècle. « Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal » (José Maria de Heredia, Les Conquistadors), une poignée d’hommes venus d’Espagne, commandés par Cortès et Pizarro, armés d’arquebuses, tirant quelques canons et montant de rares chevaux, vont étonner le monde. Sans rien, si ce n’est leur rapacité et leur brutalité, ils vont mettre à mal deux grands empires, l’aztèque et l’inca, peuplés de millions de sujets et fortement armés. Comment fut-ce possible? L’Homme Blanc paraît invincible et les indigènes ne sont pas loin de voir en eux des dieux barbus, des centaures à l’armure étincelante. À partir de cet instant, l’histoire du monde sera écrite par l’Homme Blanc, pour des siècles.

22 janvier 1879. Colonie anglaise du Natal, en Afrique du Sud. La rivière Buffalo marque la frontière entre l’empire de Sa Majesté Victoria et le royaume zoulou.

La veille, une armée britannique moderne (artillerie, fusils à tir rapide…) envahit le Zoulouland et marche sur le kraal royal. C’est une agression que rien ne justifie sinon l’ambition de quelques politiques et généraux anglais. Les Zoulous, peuple de guerriers, n’ont que des armes blanches à opposer. Ce sera une promenade.

Le 22, l’armée zouloue écrase l’arrière-garde anglaise; mieux, elle l’extermine. Le monde moderne est interloqué, le Premier Ministre, Benjamin Disraeli, tombe. Est-ce la fin du dieu Blanc, maître des cinq continents? Non, la défaite d’Isandhlwana restera un accident et le monde moderne, technique, chrétien, européen roulera toujours malgré deux guerres mondiales.

8 mai 1954. Nord-Laos. Vallée de la rivière Nam-Youn. La Seconde Guerre mondiale a vu la défaite de l’Allemagne nazie le 8 mai 1945, neuf ans auparavant, jour pour jour, mais la guerre ne s’est pas éteinte partout. Ici, en indochine, elle se poursuit.

À Genève, les diplomates des grandes puissances tentent de parvenir à un accord qui verrait enfin les armes se taire.

Les avions qui survolent la plaine1 et larguent du ravitaillement, comme si de rien n’était, peuvent voir de longues colonnes d’hommes désarmés, sans chaussures, marcher vers le nord et s’enfoncer dans la jungle. Ces milliers d’hommes, c’est ce qui subsiste de l’armée française engagée dans une bataille entamée en novembre de l’année précédente.

Ils sont encadrés, surveillés par de petits hommes vêtus de vert et coiffés d’un curieux casque.

Ce sont des Vietminh.

Ces prisonniers vont parcourir 600 km à travers la jungle, sous les pluies de la mousson avant d’atteindre les camps de détention proches de la frontière chinoise. Ils vont y demeurer, pour les plus chanceux, trois à quatre mois, avant leur libération consécutive au cessez-le-feu2.

Ainsi une armée mécanisée, moderne, composée de soldats de métier, a été vaincue sans contestation possible par une armée autochtone sans aviation ni blindés. Le monde a changé ce jour-là.

La France fait partie des pays sortis victorieux de la guerre mondiale même si son statut de « pays vainqueur » est contesté par certains. Il n’en demeure pas moins qu’elle a redoré son blason, recouvré sa fierté après avoir été humiliée en 1940. Son armée, entièrement équipée à l’américaine, peut faire illusion. Son chef, le général de Gaulle, a une conception « impériale » de son rôle dans le monde, quand les Américains sont plutôt sur une ligne décolonisatrice, tenant de Gaulle pour un quasi-dictateur. Les Anglais commencent à se poser des questions quant à la pérennité de leur propre empire, à commencer par les Indes.

Quant à l’Union Soviétique de Staline, inutile d’en attendre la moindre assistance; elle est déjà, dès 1945, notre ennemi potentiel.

En Algérie, les émeutes de sétif, en mai de la même année, ont montré que les « indigènes » ne pourraient plus être gouvernés comme avant la guerre. Le Maroc est en effervescence, le nationalisme arabe pointe déjà le bout de son nez. En avons-nous pleine conscience ? Et tout d’abord, posons-nous la question suivante : qu’est devenue l’Indochine depuis 1940 et qu’allons-nous en faire? Cette question que ne semblent pas se poser les hommes politiques de la métropole est pourtant la seule qui vaille. Nous allons tenter d’y répondre.

Si l’on veut comprendre ce que fut cette guerre et ce que ses acteurs français ne paraissent pas avoir compris, c’est qu’elle fut avant tout une guerre « révolutionnaire », c’est-à-dire la lutte d’un parti s’appuyant sur les masses populaires contre le bras armé d’une « réaction », à savoir une troupe professionnelle sans idéologie au service d’un état de fait. Ce que les penseurs français de l’époque ne virent pas, c’est qu’une société pétrie de traditions et immobile comme l’était celle de l’Indochine, pouvait adhérer à un idéal de changement prôné par le Parti Communiste indochinois. On peut trouver de fortes similitudes avec la guerre civile russe quand le parti bolchevik pénétrait la classe paysanne pour lutter contre les propriétaires fonciers et les tenants de l’ancienne tradition: clergé, aristocratie…

Naturellement, les chefs français issus de l’École de Guerre ou ayant lutté en europe contre une armée classique comme l’armée allemande ne pouvaient saisir la différence de nature existant entre leur ancien adversaire et le nouveau. Ils tentèrent d’appliquer des schémas de pensée qui n’avaient plus cours, croyant que la technicité et la qualité parviendraient toujours à vaincre la masse rustique, mal équipée et somme toute inexpérimentée du Vietminh.3

La force du Vietminh s’incarnait dans ses idées (comme celles des armées françaises de 1793 face aux armées professionnelles des souverains européens). Les généraux français pensaient vaincre avec des avions, des canons et des états-majors certifiés. Ils furent aveuglés par leur « victoire » de 1945 en oubliant les faits historiques maintes fois répétés : on ne peut vaincre un peuple qui ne veut pas l’être, sauf à l’exterminer. À leur décharge, il faut constater que les Américains, qui prirent notre suite avec des moyens incomparablement supérieurs, ne firent pas mieux. Les dirigeants de nos pays, chefs militaires et politiques n’avaient pas lu Marx ou Lénine qui n’étaient pas au programme des grandes écoles. Comme l’affirme Romain Gary: « L’Occident a peut-être une civilisation mais les communistes détiennent une vérité. »

Toute une génération de braves gens, tant soldats que jeunes officiers, le payèrent non seulement de leur vie mais, pour certains, de la perte de leur âme.4

Première partieLa guerre voulue

Lucien Bodard dans sa trilogie sur la guerre d’Indochine parle même de « Guerre heureuse ».

« C’est la bonne politique qui fait la bonne stratégie. »

Jacques Bainville

« Il n’y a plus de problème militaire en Indochine. Le succès de nos armes est complet. »

M. Coste-Floret, ministre de la Guerre en 1947

Chapitre 1La France et l’Indochine en 1945

La guerre mondiale n’est pas encore terminée ; Paris et la majeure partie du territoire ont été libérés mais, en ce début de 1945, après l’échec des Allemands dans leur ultime tentative de renverser le cours des évènements (offensive des Ardennes, 16 déc. 1944), la France n’est pas libre dans sa totalité.

Elle a beaucoup souffert de l’occupation puis des combats de la Libération. Les Français manquent de tout ; tout est à reconstruire : ouvrages d’art, routes, ports, ponts, usines. On en est encore aux cartes d’alimentation; l’armée française, reconstituée, se bat sur le Rhin, en Alsace. Les usines se remettent en route avec difficulté.

Sur le plan politique, rien n’est acquis. Les partis se reforment et se chamaillent, comme au bon vieux temps de la IIIe République.

Sur le plan judiciaire, c’est l’épuration et les premiers procès qui jugent les anciens collaborateurs. Pétain et Laval sont toujours à Sigmaringen; on les jugera plus tard, dès que l’on aura mis la main dessus.

Bref, l’Indochine est aussi loin de la France que si elle se situait sur la lune et qui s’en préoccupe en ce mois de mars 1945 ?

Carte de l’Indochine française.

L’Indochine française est constituée de trois pays : Laos, Cambodge, Vietnam, c’est-à-dire un ensemble vaste comme une fois et demi la France, étendu, du sud au nord, sur deux mille kilomètres et peuplé de trente millions d’habitants aussi divers que le sont les Espagnols des Danois. Quoi de commun entre un laotien et un tonkinois? En outre, de nombreuses minorités ethniques peuplent ces vastes territoires : Hmongs, Nungs, Thaïs de la frontière de chine, etc.

Et les Français « de souche » dans tout cela? Ils ne sont guère que trente mille : fonctionnaires, militaires, enseignants et quelques planteurs (notamment ceux qui cultivent l’hévéa pour le caoutchouc de M. Michelin, vraie richesse de l’époque). Le commerce, par tradition, est plutôt tenu par les Chinois, comme partout en Asie.

L’Indochine vit, depuis 1940, une situation paradoxale et unique au monde. La France, vaincue, ayant obtenu un armistice, n’est plus, officiellement du moins, en guerre. Le Japon, vorace, rapace et conquérant, allié de l’Allemagne, choisit de traiter l’Indochine comme un pays vassal et donc non ennemi, à condition que les autorités françaises lui accordent des facilités. Comme la France n’a aucun moyen de s’y opposer, l’amiral Decoux, détenteur du pouvoir français en Extrême-Orient, signe un accord avec le général japonais Nishihara qui obtient des aérodromes, le libre passage de ses troupes vers la Chine avec laquelle l’Empire du Soleil Levant est en guerre depuis 1937. Cette situation perdurera pendant quatre ans.

L’Indochine ne connaîtra donc pas les combats entre partisans de Vichy et Français Libres, ignorera la création d’une armée française reconstituée, bref, vivra en vase clos, en dehors du conflit mondial. Jusqu’en mars 1945.

L’agression japonaise du 9 mars 1945 et ses conséquences

Au printemps de 1945, les Japonais savent qu’ils ont perdu la guerre. Leur marine au fond du Pacifique, leur aviation détruite, Iwo-Jima pris par les Américains, le Japon écrasé par les bombes, les Britanniques avançant en Birmanie, tout est perdu.

Dans une stratégie du désespoir bien dans leur nature, ivres de leur haine des Blancs, ils assaillent les garnisons françaises partout où ils le peuvent. Ce seront des massacres, les captifs seront éventrés à la baïonnette ou décapités au sabre. Les rares troupes qui tentent de s’échapper marcheront des mois afin d’atteindre la Chine (la colonne Alessandri entre autres).

Parvenus en Chine, ils seront internés, ce qui ne manque pas de saveur. Il faut dire que le statut de ces troupes est incertain : sontelles alliées ou, comme tenant de feu l’État français, doivent-elles être considérées comme ennemies ?

Puis vient la défaite et la reddition japonaise. Les chinois du Kuomintang de Tchang Kaï-chek occupent le nord, les Anglais prennent pied en Cochinchine désarmant les régiments japonais.

Ces derniers, pratiquant la politique du chaos, choisissent de donner des armes et des moyens aux pires ennemis des Français et de l’ordre colonial: le Vietminh. Ce parti, nationaliste en apparence mais en réalité communiste, a vu le jour dans les années trente. Son chef politique, devenu depuis mondialement célèbre sous le nom de Ho Chi Minh (de son vrai nom Nguyên Tat Thanh, puis Nguyên Ai Quoc, c’est-à-dire Nguyên le Patriote avant d’être Ho Chi Minh: « celui qui éclaire »), a vécu en France et vu la naissance du parti communiste français. L’Oncle Ho, qui charma plus tard l’intelligentsia occidentale, savait se montrer féroce et implacable. Il commença, en bon marxiste-léniniste, par éliminer les « vrais » nationalistes afin de demeurer seul face aux suppôts du colonialisme et seul interlocuteur possible.

Son chef militaire, le futur général Giap (ancien professeur d’histoire et sans doute un des meilleurs stratèges du siècle), était tout aussi redoutable. Son vrai nom complet est Giap Vo Nguyên; Giap est, en fait, son « prénom ».

Ils n’eurent aucun scrupule à utiliser les dépouilles opimes de l’armée japonaise, ce qui leur permit d’armer les premières unités de guérilleros qui ne constituaient pas encore une armée.

Le trait de génie de Ho et Giap, dont la doctrine était si étrangère au peuple vietnamien si traditionaliste, fut d’utiliser un mot magique, porteur d’espérance pour les paysans écrasés sous le labeur quotidien et alimentaire. Ce mot, que les Français n’osèrent pas utiliser, c’est Doc Lap : indépendance, en vietnamien. Par ce mot, tout était dit, tout était possible, y compris des années de guerre, des sacrifices immenses, l’abolition de tout ce qui fut, remplacé par tout ce qui pouvait être. La guerre d’Indochine, guerre absurde en soi, est née de là, de la volonté des uns, si peu nombreux et démunis qu’ils fussent, face aux autres, nous, qui ne sûmes pas franchir le pas. Parce que nous n’osâmes pas proclamer, franchement et sans arrière-pensée, « Doc Lap », nous eûmes contre nous un peuple animé d’un vrai idéal et n’ayant rien à perdre.

Après l’échec des pourparlers menés en France en 1946, échec prévisible puisque Ho disait clairement « indépendance » quand les négociateurs français entendaient « autonomie », après son séjour donc, Ho eut un entretien avec le journaliste américain David Schoenbrun.

L’Oncle Ho parlait d’amitié, de paix mais préparait la guerre: « Oui, nous allons devoir nous battre. » Quand le journaliste lui fit comprendre que « l’armée » du Vietnam n’avait aucune chance face à la forte armée française, Ho rétorqua: « Elle [la guerre] sera dure, acharnée, mais nous pourrions la gagner. Car nous avons une arme aussi puissante que le canon le plus moderne : le nationalisme. »

— Ce sera donc une guerre de guérilla, de harcèlement et d’usure ?

— Ce sera une guerre entre un tigre et un éléphant. Si jamais le tigre s’arrête, l’éléphant le transpercera de ses puissantes défenses. Seulement le tigre ne s’arrête pas. Il se tapit dans la jungle pendant le jour pour ne sortir que la nuit. Il s’élancera sur l’éléphant et lui arrachera le dos par grands lambeaux, puis il disparaîtra de nouveau dans la jungle obscure. Et, lentement, l’éléphant mourra d’épuisement et d’hémorragie. Voilà ce que sera la guerre d’Indochine. »

Que dire de plus? Tout est décrit là, prévu, analysé dans ce langage asiatique toujours fleuri. Oui, c’est ainsi que cela se passera, durant des années, jusqu’à ce que l’éléphant français aille agoniser au Nord-Laos, dans un endroit encore inconnu du monde : Diên Biên Phu.

Mais revenons à 1945 et au souci qu’éprouve le général de Gaulle pour l’Indochine :

« La question d’Indochine se dresse dans les plus difficiles conditions […] dans les États de l’Union, les Japonais ont suscité la création de gouvernements autochtones qui sont à leur dévotion,5 tandis qu’apparaît une résistance tournée contre l’occupant, mais résolue à obtenir ensuite l’indépendance et dirigée par les chefs communistes […] Quant à nous, nous sommes réduits à envoyer à Ceylan une menue avant-garde, en vue de l’éventualité où les Alliés consentiraient au transport de notre corps expéditionnaire. » (Mémoires de guerre: le salut)

Il faut bien avoir à l’esprit que nous n’avons pas les moyens d’agir sur place et ce, pour deux raisons : pas de bateaux et l’opposition des Alliés, surtout américains, quant à notre retour en Indochine. C’est ainsi. De Gaulle devra mendier l’aide de nos alliés. La situation est délicate. De Gaulle désigne, donne l’ordre même, au vainqueur de Paris, le général Leclerc, fidèle entre tous, de commander cette expédition : « Vous irez en Indochine, parce que c’est le plus difficile. » il choisit l’amiral Thierry d’Argenlieu comme haut-commissaire chargé d’appliquer la politique du gouvernement, Leclerc assurant le commandement militaire.

D’Argenlieu, moine-soldat, est peut-être le plus mal placé pour négocier avec les communistes. Sûr du bon droit de sa mission, nous pourrions le taxer de psychorigidité.

Leclerc eût peut-être mieux manœuvré. Il n’hésitera pas à écrire, en 1946 : « L’anticommunisme restera un levier sans point d’appui entre nos mains tant que le problème du nationalisme n’aura pas été résolu. » On ne saurait mieux résumer la situation. La doctrine communiste passera bien au-dessus de la tête des paysans tonkinois mais « Doc Lap » sera leur mot d’ordre.

D’ailleurs, négocier, sur quelle base? La vraie question est celle-ci : le gouvernement autoproclamé du Vietminh voulait-il réellement et honnêtement négocier avec la puissance coloniale ou seulement gagner du temps pour se renforcer? De même, le gouvernement français voulait-il négocier franchement et honnêtement? On peut, à bon droit, poser la question quand on lit ce que déclarera en 1951 le général Giap : « La force militaire est le moyen essentiel du Parti pour la réalisation de tous ses buts politiques. » Ainsi, pas de révolution possible sans la victoire et pas de victoire sans guerre préalable. Quel qu’en soit le coût. Dès le départ, dès les premiers contacts, ce sera un dialogue de sourds, dialogue d’hypocrites, dialogue sans solution négociée.

L’Indochine : une guerre évitable?

Pour mieux répondre à cette question qui est tout, relisons cette lettre de S.M. Bao Daï, empereur d’Annam, adressée au général de Gaulle, en 1945 : « Vous avez trop souffert pendant quatre mortelles années pour ne pas comprendre que le peuple vietnamien, qui a vingt siècles d’histoire et un passé souvent glorieux, ne peut plus supporter aucune domination ni aucune administration étrangères… Je vous prie de comprendre que le seul moyen de sauvegarder les intérêts français et l’influence spirituelle de la France est de reconnaître franchement l’indépendance du Vietnam, et de renoncer à rétablir ici la souveraineté française sous quelque forme que ce soit… Nous pourrions si facilement nous entendre et devenir des amis si vous vouliez cesser de prétendre à redevenir nos maîtres. »

On dira ce que l’on voudra de Bao Daï, paresseux, veule, playboy de bazar oriental, etc. mais c’était un fin politique. Dans ces quelques phrases tout est dit. De Gaulle, si calé en histoire de France, ne connaît rien à l’Asie. Il n’osera pas prononcer le mot magique: Doc Lap, indépendance. Et ce malentendu, cette incompréhension d’un peuple pourtant si proche par son histoire, sa culture et sa valeur, ce malentendu, donc, fera des centaines de milliers de morts, trente années de guerre et coûtera non seulement son empire à la France mais aussi son âme à son armée.

La France de 1945 offre le spectacle d’un pays écrasé en 40 et qui se croit – ou à qui l’on fait croire – vainqueur au final. Je vais plus loin. Pour beaucoup de Français, la guerre s’est achevée en août 1944 avec la libération de Paris. Les combats, féroces, de l’automne puis de l’hiver: les Vosges, l’Alsace, le franchissement du Rhin, tout ce falbala guerrier n’intéresse plus. Les Allemands sont partis? La guerre est finie. Tous les soldats de la période septembre 1944-mai 1945 le disent: à Paris ou ailleurs, on ignorait la guerre. Il faudra la verve de De Gaulle, roi provisoire de la France, pour lui rappeler que ses soldats meurent encore sur les marches de l’est. Alors, quand il décide de remettre ça en Extrême-Orient, on ne l’écoute plus. L’Indochine, le drame indochinois, tient dans la volonté de la France à nier la nécessité de cette aventure lointaine. Dès le début, dès 1945-1946, la France ne sait pas pourquoi elle devrait aller se battre si loin de tout, quand tout est à refaire, reconstruire, revivre. Voilà pourquoi, au fil des ans, elle reniera peu à peu les pauvres braves couillons qui prennent le bateau pour Saigon. L’armée, dont bien des cadres venaient des maquis, des FFL ou de l’armée d’Afrique, se sentira abandonnée, oubliée, méprisée. DBP (Diên Biên Phu) sonnera son glas. Bien plus grave qu’une défaite tactique – on en a connu d’autres depuis Vercingétorix ! – ce sera une défaite morale. Et quand on expédiera les vaincus de DBP et les rescapés des mouroirs viets en Algérie, elle finira par se révolter (cas unique dans l’histoire de France). DBP? Une date essentielle; bien plus qu’une bataille et c’est pourquoi on s’acharne à écrire et écrire encore sur cette étrange défaite.

L’Indochine : une guerre évitable? Je vous laisse juge.6

Colonialisme ou colonisation ? Le cas « français »

Parmi les nombreux pays européens qui se constituèrent un empire en asservissant les peuples indigènes des autres continents, le système français est original en ce sens qu’il est imprégné des grands idéaux émancipateurs de la Révolution. Ainsi, la colonisation à la française ne passera jamais par l’extermination des autochtones (contrairement au système nord-américain par exemple). L’exemple du Canada français est révélateur : les Indiens seront, en général, du côté de la France plutôt qu’avec les Anglais et ceci bien avant la Révolution.

En Afrique du Nord, les colons français spolieront les Arabes et les Kabyles, se montreront certes dominateurs et paternalistes mais sans désir d’élimination. L’Algérie est symptomatique: en 1830, quand arrivent les Français, ils ne trouvent guère plus d’un million d’indigènes. Ils seront dix fois plus en 1962, à leur départ. La raison est que les Français, malgré les violences inhérentes au système colonial, apporteront l’éducation, la santé, les infrastructures dans chaque pays qu’ils occuperont. L’empire grandira sous des gouvernements de gauche ou de droite qui auront toujours bonne conscience. Même Léon Blum, dans les années trente, n’hésitera pas à revendiquer la mission civilisatrice de la France.

Ce système, critiquable de nos jours, ne posait guère de problèmes jusqu’après la Seconde Guerre mondiale. La France, pour tout dire, n’avait pas honte de son action. Elle profitait de ses colonies mais était convaincue que son action y était bénéfique.

Cependant, en éduquant, en soignant des indigènes, on ne manquait pas de mettre en évidence le désir, fort légitime, d’émancipation. Aucun système colonial n’y échappera (les Indes britanniques en sont un bon exemple).

En libérant les peuples asservis, pour simplifier mon propos, on en faisait des êtres pensant politiquement, responsables de leur destin et désireux d’être enfin eux-mêmes. Lyautey, au Maroc, ne cessait de répéter à ses officiers que nous n’étions pas là pour rester et qu’il faudrait un jour partir7.

Alexis Jenni, dans L’art français de la guerre (Gallimard 2011) met bien en évidence ce qu’il appelle « la pourriture coloniale », pourriture née d’un paradoxe: nous apprenions, dans nos écoles républicaines, les bienfaits issus de la Révolution, qui transforma des sujets en citoyens libres et responsables. Mais, dans nos écoles des colonies, les petits « indigènes » voyaient bien que, eux, demeuraient des sujets, du fait de la couleur de leur peau et n’avaient pas accès aux droits des citoyens français à part entière. Et nous voudrions que cette éducation ne débouchât pas sur la volonté de liberté et d’indépendance ? Paradoxe énorme et, à terme, mortel pour le système colonial.

Nous nous comportions, dans nos colonies, comme des maîtres, sortis vainqueurs de la guerre et possédant la force et le droit de soumettre les peuples.

J’ai beau être français, aimer ma patrie, il me faut reconnaître que la conquête du Tonkin, décidée et voulue par des hommes de gauche, des humanistes tels que Jules Ferry, fut le lieu et l’occasion de crimes barbares : villages incendiés, viols, massacres… dès que la population refusait de se soumettre. Ces crimes resteront dans la mémoire des Vietnamiens et ne firent rien pour asseoir notre position après 1945. D’ailleurs, il en résultera une telle chute démographique qu’il faudra des décennies avant que la population tonkinoise retrouvât son niveau d’avant la conquête.

La colonisation, partout et toujours, apporta la souffrance aux peuples qui la subirent et fit des criminels des soldats qui eurent à l’appliquer. C’est un fait incontournable, sous toutes les latitudes et à toutes les époques. La France n’y échappa pas. Il fallait que cela fût dit.

Un nationaliste vietnamien, Phan Chau Trinh, s’adressant en 1913 (1913 !) à un journaliste français, déclarait: « Ne pensez-vous pas que la France a intérêt à s’entendre avec les Annamites? […] Vous devez accorder au peuple d’Annam, qui en est digne, les réformes qu’il réclame » (extrait du Livre noir du colonialisme, Marc Ferro chez Hachette). En 1913 ! Que répondre? En taule le trublion. Telle fut la réponse à cette demande très modérée.

Plus tard, de Gaulle, à propos des Algériens, dira : « L’humiliation; n’oubliez pas l’humiliation. » Cette humiliation est peut-être le trait commun à toutes les colonisations, la souffrance commune de tous les peuples asservis (colonisés si vous préférez).

Le divorce est donc inéluctable. Le maître se maintiendra tant qu’il aura la force ou tant qu’il fera payer cette souffrance par un apport réel : la sécurité, la prospérité, l’éducation, la santé.

Mais que cette souffrance ne trouve plus sa juste rétribution et ce sera la révoltes, la guerre et son cortège de violences : vols, viols, massacres… et la perte de prestige (ce que j’ose appeler la « mort du mythe de l’Homme Blanc »).

Bref, même si l’on est anticommuniste, reconnaissons que la lutte du peuple vietnamien pour sa liberté et son indépendance était, somme toute, assez juste.

En Indochine, comme ailleurs, nous n’avions comme réponse que la force. Allons, les grands guerriers blancs ne sauraient plier devant de petits hommes jaunes ignorants! Nous entretenions chez ces indigènes le complexe du serf face à son maître, allant par là à contresens de l’Histoire.

Une des causes de la future tragédie tient dans le fait que quelques milliers de Français occupent tous les postes-clés en maintenant la masse annamite dans la servitude. L’armée, qui n’est que le reflet de la nation, est imprégnée de cette certitude : le Blanc, le Français est par nature supérieur au Jaune. La défaite de mars 1945 est un accident, le résultat de circonstances très particulières. Le Japonais est jaune mais l’armée japonaise était très « européenne » dans sa manière de faire la guerre. Les officiers supérieurs français, ceux des bases et des villes, vivant au contact des colons et fonctionnaires français, sont imprégnés de cette évidence : Dieu est blanc ! Mais ceux qui « font la piste », les capitaines et les lieutenants, finissent par réaliser que le bo-doï vaut bien le trouffion français. Ce décalage conduira à la catastrophe puisque les états-majors ne croiront pas les officiers de terrain. On finira même par taxer certains parachutistes de lâcheté après avoir essuyé une défaite !

Au fond, le Blanc (tout comme l’Anglais des Indes) aura beaucoup de mal à comprendre que ces peuples, jadis indépendants, puissent savoir nous faire la guerre et même, ô blasphème, la gagner ! Il est toujours dangereux et parfois mortel de sous-estimer son adversaire. Ce sera hélas notre attitude jusqu’à la tragique révélation de Diên Biên Phu. Pour aggraver le tout, les Français de France, si loin, si aveugles, et notamment les hommes politiques, ne parviendront jamais tout à fait à voir la réalité du terrain; ceci nous amènera à conduire une vraie guerre comme une expédition coloniale, à prendre de haut ces petits hommes jaunes, pauvres et démunis, à refuser de comprendre que l’esprit d’indépendance et la lutte des classes forment un mélange détonant et irrésistible auquel nous ne saurons jamais opposer de parade efficace. Toute colonisation distille l’esprit de colonialisme qui est un poison pour l’âme du colonisateur et génère haine et xénophobie chez le colonisé.

La guerre d’Indochine ne nous apprendra rien car nous refusâmes d’apprendre. Les petits annamites mal chaussés, mal armés, qui n’avaient pas été formés dans nos écoles militaires ne pouvaient nous vaincre, nous qui savions manœuvrer des régiments et des divisions ; nous qui possédions des navires de guerre, des avions, des canons et des chars de combat et eux qui étaient nus. Allons, devant notre Force, que pouvaient-ils nous opposer? Leur foi, leur courage, leur abnégation et surtout l’absolue certitude que, après des années terribles de lutte incessante, les « masses », le peuple, finiraient par vaincre. Nous, les grands soldats français, nous ne pouvions le croire et l’accepter. Et pourtant…

IVe République : une impuissance inévitable

Avant que d’entrer dans les méandres d’un conflit que personne n’imagine aussi lourd de conséquences, il convient de se pencher brièvement sur les structures du nouveau pouvoir français. L’année 1946, décisive pour la solution pacifique du problème indochinois, fut consacrée à l’élaboration de la nouvelle constitution. Il n’était pas question de rétablir purement et simplement la IIIe République qui, ayant fait son temps, avait sombré dans le désastre de 1940. Nul n’y tenait plus. Mais personne, après le départ du général de Gaulle, après l’expérience de l’État Français de Pétain, personne ne voulait d’un pouvoir exécutif fort. On bâtit donc un régime qui, dès sa naissance portait en lui l’impuissance : un président sans pouvoir, un ministère sorti de l’Assemblée nationale (et donc totalement inféodé aux partis puisque responsable devant la Chambre et non devant le président), un mode électoral à la proportionnelle qui ayant toujours fait le lit des plus petits partis, faisait du gouvernement l’otage permanent des groupuscules. De plus, et ce n’est pas rien, les deux plus forts partis : le gaulliste et le communiste souhaitaient ouvertement l’échec de cette République; l’un pour ramener son héros au pouvoir, l’autre parce qu’il prenait ses ordres à Moscou et était, de fait, un parti de l’étranger. Dans ces conditions, le peuple se désintéressant de qui siégerait au Palais Bourbon, la porte était ouverte à toutes les manœuvres, toutes les combinaisons, toutes les intrigues, du moment que chacun pouvait manger hardiment sa part du fromage national. Si ce furent toujours les mêmes qui, à peine au pouvoir, tombaient, les divers gouvernements ne furent jamais que des gouvernements par intérim. Sans être la cause du drame indochinois, ce fut un élément de trouble car jamais la France ne sut mettre en œuvre une politique cohérente, suivie, décidée, personne n’ayant la force de choisir clairement la voie à suivre. La IVe République, peuplée d’hommes de qualité, malgré une œuvre législative incontestable, ne pouvait être une République de crise. Elle fit la preuve de son incapacité à gérer autre chose que les affaires internes. Si elle nous fit entrer dans l’OTAN (mais pouvions-nous faire autrement avec la menace soviétique?), elle nous englua dans une guerre de neuf ans suivie d’une guerre d’Algérie de huit autres années pour finir par tomber sous les coups de la révolution de 1958 (révolution fomentée par les anciens centurions d’Indochine devenus les prétoriens d’Algérie).

Les forces en présence à l’automne de 1945

L’Indochine est plus compliquée, du fait de l’éloignement, de la réalité d’une civilisation sans doute plus ancienne que celle du colonisateur, d’une certaine xénophobie encouragée par les occupants japonais et surtout de l’influence marxiste qui, quoique très récente, était réelle et sans état d’âme.

Les Alliés, confrontés au coup de force japonais, furent cependant surpris de constater la fidélité des Annamites, ainsi qu’on les qualifiait, envers les Français vaincus et en fuite devant les soldats nippons. Roosevelt détestait de Gaulle en qui il voyait un futur dictateur. Il n’hésitait pas à adresser des conseillers à Ho Chi Minh. Un comble quand on connaît la suite ! Son anticolonialisme était tel qu’il s’adressait au général Wedemeyer en affirmant qu’« il allait faire tout son possible pour donner l’indépendance aux peuples de ces régions ». La France qui venait tout juste de recouvrer sa liberté, qui était confrontée au douloureux problème de l’épuration, était seule et sans soutien : les Alliés ne voyaient pas d’un œil favorable notre désir de recouvrer nos droits dans l’Empire, et le Parti Communiste français menait une lutte sourde mais constante pour faire échouer nos efforts politiques.

Ainsi, quand, durant l’été 1945, de Gaulle envisageait la reconquête de nos droits en Indochine, la poire n’était pas mûre, pour aucun des adversaires. Sans céder devant les exigences des communistes camouflés en nationalistes, était-il possible de trouver une solution négociée? Bref, pouvait-on émanciper l’Indochine, préserver les intérêts français, sans aller jusqu’à l’indépendance pure et simple ? Doc Lap ou pas ? Tel était le problème posé.

Ce qu’il est convenu d’appeler la guerre d’Indochine fut, en fait, la première guerre du Vietnam ; les populations du Cambodge et du Laos demeurèrent fidèles à la France et la doctrine révolutionnaire du Vietminh n’eut que peu d’effet sur elles. Ainsi, les forces françaises occupant ces deux royaumes furent-elles fort limitées et la guerre ne fit que les effleurer.

De plus, comme nous allons le voir, cette guerre fut-elle surtout une guerre du Nord, du Tonkin car c’est là que tout se joua. Nous y viendrons en temps et en heure.

En 1945, le Vietminh ne peut guère compter sur plus de 5000 adhérents et, sur le terrain, sur quelques bandes de guérilleros non formés, peu ou pas armés, si ce n’est avec des armes récupérées sur les Français ou abandonnées par les Japonais. À cet instant de l’histoire, il n’y a pas d’armée vietminh…

Après la capitulation japonaise et les dramatiques inondations du delta tonkinois par le Fleuve Rouge, le Vietminh s’est répandu comme un incendie. Le 25 août, il est quasiment maître du Vietnam. Face à lui, c’est le vide8: plus d’administration, plus d’armée (soit morts, soit captifs, soit réfugiés en Chine, plus de soldats français en armes sur le territoire). Décidément, l’Homme Blanc, le maître européen, semble avoir perdu le mandat céleste qu’il exerçait selon la tradition confucéenne. Pour simplifier, le maître est craint, respecté, obéi, tant que son prestige demeure intact. Vaincu par les Japonais, humilié aux yeux du peuple, le Ciel paraît l’avoir abandonné. Tout est alors possible pour les propagandistes du Vietminh.

Le temps est donc l’allié de la rébellion. C’est par le pourrissement que le Parti parviendra à mettre la main sur le peuple et ses milliers de villages. Le peuple, « les masses » selon la terminologie communiste, c’est la ressource financière indispensable (l’impôt révolutionnaire) et le réservoir de recrues dont on fera des soldats endoctrinés, fanatiques, rustiques, infatigables.

Le Parti a un plan, un projet. Il lui faut durer, s’implanter, se renforcer avant d’être à même de s’imposer définitivement.

Mais qu’en pensent les Français? Ayons toujours à l’esprit que, en 1945, le communisme n’est pas encore l’ennemi déclaré qu’il deviendra. La « guerre froide » en est à ses premiers frémissements. Les Français d’Indochine, autant que ceux de la métropole, ont souffert du totalitarisme, japonais pour les uns, nazi pour les autres.

À partir de juin 1941, les communistes sont devenus des alliés objectifs suite à l’invasion de l’URSS par Hitler (opération Barbarossa). Ardents, combatifs, vaillants, ils participèrent grandement à la lutte pour la Libération. Premier parti de France, le Pc français a le soutien de la population et il ne s’oppose pas encore au projet de reconquête en Extrême-Orient. Il votera même les premiers budgets militaires relatifs à ce projet.

Ho Chi Minh, madré renard, a si bien manœuvré qu’il apparaît alors – et surtout aux yeux des Américains qui lui envoient des conseillers ! – comme un nationaliste raisonnable, sincère, calme et même un vrai démocrate. Il faut y voir une nouvelle manifestation de l’aveuglement dont font preuve les Anglo-Saxons puritains dont les bourdes se multiplient tout au long de l’Histoire et encore de nos jours…

Le monde ignore encore la face noire du communisme réel, son totalitarisme, les fleuves de sang qui tachent ses drapeaux. Staline est encore un héros et pas encore un monstre.

Les communistes ayant lutté à nos côtés contre Hitler, sans doute pourra-t-on s’entendre avec les représentants de ce groupuscule indochinois sans moyens, sans armée, sans puissance réelle. Je simplifie, certes, mais c’est un élément d’appréciation qui a son importance et nous amènera à nous méprendre quant à la réalité du combat à livrer. L’ennemi, là-bas, c’était le Japonais et, officiellement, le Vietminh luttait contre le Japon. Mais les ennemis de nos ennemis ne sont pas nécessairement nos amis. La désillusion sera rapide, brutale et définitive.

De quels moyens la France dispose-t-elle en cet automne 1945 ?

Le corps expéditionnaire français d’Extrême-Orient (CEFEO)

L’affaire est présentée à l’opinion comme une opération de reconquête du sol national et non une expédition de type « colonial ». Les affiches recrutant des volontaires pour l’Indochine évoquent autant la libération de Strasbourg que celle de Saigon. Début du quiproquo.

Pour commander ces troupes, de Gaulle a désigné Leclerc, fidèle entre les fidèles. L’homme de Koufra, le libérateur de Paris, de Strasbourg, ne saurait faire défaut. C’est avec réticence qu’il a accepté cette mission, pressentant que l’Indochine tenait plus du panier de crabes que de la Terre Promise. De Gaulle a insisté et Leclerc, soldat avant tout, gaulliste de la première heure, droit dans ses bottes, a obéi. Son prestige auprès des Alliés sera un atout non négligeable car tout est à faire : réunir des troupes, trouver des navires pour les transporter, se mettre d’accord avec les Anglais qui prennent pied en Cochinchine, désarmer les Japonais, rétablir l’ordre. Une tâche immense et avec quels moyens ?

Leclerc constitue un groupement de marche de sa fidèle 2e DB qu’il confie au lieutenant-colonel Massu, un ancien du Tchad. Ce groupement, ossature du corps expéditionnaire, n’aura que 2000 hommes, tous volontaires.

Il y joint le 5e Régiment d’Infanterie Coloniale, le commando de marine de Ponchardier, des éléments de la 9e Division Coloniale et une unité nouvelle : la Brigade d’Extrême-Orient (1200 hommes).

Parvenu sur place, on libérera les soldats du 11e RIC internés à Saigon, on les réarmera et les incorporera à l’ensemble.

La Légion, cela va de soi, sera présente avec le 3e Étranger (3e REI).

Côté moyens matériels, Massu conduira 140 véhicules plus ou moins blindés: half-tracks, scout-cars de reconnaissance, chars Sherman, automitrailleuses. Si le tout ne constitue pas une division blindée, cela devrait suffire face à des bandes armées de fusils et dépourvus d’armes lourdes.

Il est prévu, pour 1946, que rejoignent la 3e Division Coloniale, les légionnaires de la 13e DBLE (ceux de Narvik et Bir-Hakeim) et deux bataillons de parachutistes SAS (Special Air Service, donc formés en Grande-Bretagne à l’origine: ce furent les paras largués en Bretagne début juin 1944).

Le tout représente une forte division, soit grosso modo 20 000 hommes.

La France ne peut faire plus, engagée qu’elle est en Allemagne (troupes d’occupation), désireuse de rendre à la vie civile nombre d’engagés de 1944 et, somme toute, n’ayant pas les moyens de soutenir une véritable armée à l’autre bout de la terre. Et puis, on compte sur Leclerc qui a, depuis quatre ans, fait tant avec si peu.

La Marine aidera avec ses maigres moyens mais l’essentiel des impedimenta sera à la charge des flottes britannique et américaine. Le CEFEO, attentif à ménager la susceptibilité des uns et des autres, marchera sur des œufs, ne disposant pas d’une infrastructure propre lui permettant de faire fi de l’aide alliée.

Spécificité du CEFEO par rapport à une armée de conscrits

Il me paraît nécessaire d’éclairer le lecteur sur la différence fondamentale qui existe entre une armée de conscription (le service militaire obligatoire) et une armée de volontaires sous contrat. Le service militaire est contraignant: c’est la loi qui s’applique dans toute sa rigueur, punissant férocement le déserteur ou le mutin (voir les cas douloureux de 14-18). Tout manquement est un crime contre l’État et peu importe la qualité des chefs : le soldat doit obéir, sans hésitation ni murmure. Voici pourquoi le service militaire obligatoire, pour tous, était, aux yeux des hommes de l’Ancien Régime, une abomination.

Une armée de volontaires servant sous contrat est tout autre. Le soldat, comme un employé dans une entreprise, a des devoirs mais aussi le droit de mettre fin à sa collaboration s’il l’estime préférable. En fait, il n’accepte de servir que dans la limite de ses engagements (respect du drapeau, parole donnée…) et surtout, surtout, s’il éprouve envers ses chefs une réelle admiration. C’est là un contrat autant moral que purement juridique. C’est pourquoi, dans ces armées de « mercenaires », la désertion revêtait un aspect de moindre gravité que dans les armées de conscrits. De plus, un soldat coûte cher et il convient de ne pas le gaspiller.

Tout ceci pour mettre en avant un argument fondamental dans ce qui va se passer : le prestige du chef est essentiel. Un bon chef de bataillon aura une bonne « boutique » et on appréciera de servir sous ses ordres. L’exemple le plus significatif est, peut-être, celui de Lyautey au Maroc, qui sut, par son apparence, par son aura auprès des chefs locaux, maintenir, sans drame excessif, un pays entier dans la mouvance de la France. Pour un tirailleur volontaire, l’honneur est tout. Un chef sans honneur, sans « face », ne mérite pas d’être suivi. Ce qui explique le dévouement allant jusqu’à la mort de nos tirailleurs qui suivaient toujours leurs officiers tant que ces derniers étaient braves mais se décourageaient vite si leurs chefs faiblissaient. Ce sera encore plus vrai avec les unités de partisans locaux qui s’évanouissaient dans la nature (une manière de rupture de contrat) quand ils jugeaient la partie compromise (voir les unités thaïes de Diên Biên Phu, entre autres). La guerre d’Indochine, comme la campagne d’italie de 43-44 est une affaire de prestige; que celui-ci vienne à disparaître, que le chef sombre dans la médiocrité, tout s’effondre. De plus, le soldat colonial est doublement responsable : il l’est en tant que chef et il l’est en tant que représentant de la « race » dominante, dans l’esprit de l’époque. Mais, remettons-nous dans l’ambiance de 1945, dans l’atmosphère des Trois Couleurs flottant sur l’Empire et vous comprendrez de quoi je parle. Tout ceci, bien évidemment, est incompréhensible de nos jours…

Chapitre 2La reconquête

Le CEFEO va d’abord porter ses efforts sur la Cochinchine et sa capitale: Saigon. La raison est d’abord historique. La Cochinchine ou NAM Ky, « région du Sud » pour les Annamites, est une colonie. Conquise sur l’empereur N’Guyen en 1862, elle fait partie du territoire de l’empire français alors que les autres « ky » : Annam et Tonkin, sont des protectorats. La nuance est d’importance. À Saigon, la France est chez elle, à Hanoï, elle ne l’est pas (comme au Maroc, du reste). C’est à Saigon que la présence française est la plus marquée et comme les Britanniques ont la responsabilité de désarmer les Japonais (alors que ce sont les Chinois au nord), le gouvernement français estime qu’il sera plus aisé de s’entendre avec des officiers anglais qu’avec des généraux de Tchang Kaï-chek.

Partant de Ceylan, Leclerc sera plus vite sur place et ses lignes de communication et d’approvisionnement réduites d’autant. Une fois encore, Philippe de Hauteclocque se voit chargé d’une mission bien difficile mais, pour le conquérant du Tchad, du Fezzan, le libérateur de Paris et Strasbourg, qu’est-il donc d’impossible?

Certes, pour les marsouins et bigors9 du CEFEO, autant vaut de mettre le pied sur la planète Mars. Aucun ne connaît l’Indochine, cet Orient lointain, mystérieux, plein de légendes, peuplé d’hommes inconnus aux coutumes étranges. Les tirailleurs nord-africains et sénégalais vont être autant déboussolés qu’ils le furent dans les Vosges ou en Alsace, dans un univers de terre et d’eau qui se mêlent, en face d’hommes qui se ressemblent tous et aux croyances d’une autre planète10.

Mais Leclerc a aussi un autre caillou dans sa chaussure et de taille : la présence de l’amiral d’Argenlieu en tant que haut-commissaire en Indochine, c’est-à-dire représentant politique du chef du gouvernement français. Leclerc, au cours de sa brillante carrière, a été habitué à agir seul, sans trop rendre compte, désobéissant à ses chefs directs (qu’on se souvienne de ses accrochages avec ses supérieurs américains en août 1944 !). Certes, le fervent gaulliste, le chevalier à la croix de Lorraine, ne met pas en doute le bien-fondé de sa mission mais suivre les directives du moine d’Argenlieu le gêne quelque peu, même si l’amiral, après l’avoir rencontré, rapporte : « Sous le signe de l’amitié Free French et du service de la France, tout s’est au mieux passé. »

Et puis, pour un cavalier, avoir à obéir à un marin, il y a là quelque chose d’incongru. L’esprit Saumur est parfois compliqué, quoiqu’indéfinissable.

Leclerc « avalera la pilule », selon le mot de Massu. Il a conscience que, s’il s’était récusé, bien des officiers du CEFEO ne seraient pas venus. Après tout, ce sont des volontaires !

Le voici donc chargé d’une mission compliquée au sein d’un monde dont il ignore tout (comme d’ailleurs presque tous les Français de France), avec des moyens hétéroclites, en côtoyant des « Alliés » qui ne sont pas des amis et face à des forces absolument inconnues : des bandes de guérilleros, des « milices » communistes, nationalistes, ou autres.

Mais le statut de soldat présente sur celui du civil un avantage considérable : le soldat est bâti, éduqué pour obéir aux ordres de ses supérieurs; ses problèmes spéculatifs se résolvent par l’action. En avant donc pour une nouvelle aventure !

Afin de mieux saisir la suite des évènements, il est utile de faire le point de la situation à Saigon en ce mois de septembre 1945. Elle est fort simple : c’est un vaste « foutoir » si le lecteur me passe la trivialité de l’expression. Qu’on en juge: les seules forces consistantes chargées du maintien de l’ordre en cochinchine sont les forces japonaises encore armées. Eh oui ! Inutile de préciser qu’elles prennent leur mission avec une certaine désinvolture…

Les Japonais sont supposés être « relevés » par les Britanniques d’une division indienne (la 20e division du général Gracey). Ensuite, les Britanniques passeraient la main au CEFEO quand il serait à même d’agir (ce qui n’est pas le cas puisque les troupes le composant sont dispersées aux quatre coins du globe : Afrique, Madagascar, France…).

Pendant ce temps, à Saigon, on vole, on pille, on enlève des civils, on assassine impunément.

Parmi les civils enlevés, bon nombre ne réapparaîtront jamais: hommes, femmes, enfants parfois, engloutis à jamais par la brousse cochinchinoise. On ignore le sort de la plupart d’entre eux.

Déjà un malentendu s’installe entre le colonel Cédile, premier chef français sur place et les « vieux » coloniaux. Cédile, ancien FFL, cherche le dialogue avec les insurgés ; les Français de Saigon seraient plutôt pour la bonne vieille méthode coloniale qui consiste à employer la force avant toute discussion.

Fin septembre, face au chaos, Gracey proclame la loi martiale. On attend Leclerc à qui l’on compte bien passer la « patate chaude ».

La loi martiale, loin de calmer les esprits, aurait tendance à les exciter. Les émeutes, les incendies se multiplient. Nous sommes le 23 septembre et, si le monde l’ignore encore, la guerre d’Indochine vient de commencer.

Dès le 24, les massacres d’Européens commencent. Les bandes d’insurgés Vietminh, Nationalistes et même Caodaïstes, tuent, dans les pires conditions, environ cent cinquante civils français et ce, sous l’œil impassible des Japonais – après tout, ce sont des Blancs qu’on extermine ! Ce fut, selon le mot du général Gras (La guerre d’Indochine, Plon), « une ivresse de folie et de sang ». Désormais, les parties en cause sont irréconciliables. La parole est au canon.

Les premiers éléments français remontent la rivière de Saigon. Nous sommes le 3 octobre.

Tous ces anciens des combats de la Libération étaient persuadés n’avoir à accomplir qu’une sorte d’opération de police destinée à restaurer le calme et la souveraineté française dans la région. Ils ignoraient ce à quoi ils auraient affaire. Après l’armée allemande, que pèseraient quelques bandes de tu vê11 ou de du kich.

Leclerc, disposant de troupes mécanisées, agira en utilisant les routes, reconquérant les villes à partir de la capitale du sud. La chevauchée les mènera à Mytho, Go Cong, Vinh Long, Cantho. Les Viets, ainsi qu’on commence à les désigner, mal ou pas armés, refusent le combat. Leur heure n’est pas encore venue.

L’amiral d’Argenlieu étant arrivé sur place fin octobre, la cavalcade motorisée continue : Thaininh puis, pour finir, Ban Mê Thuot, sur les hauts plateaux du Centre dont la population est demeurée sourde aux sirènes insurrectionnelles. Leur philosophie est simple et peut se résumer ainsi : les affaires des gens de la plaine ne les concernent pas.

Le problème des sectes du Sud Vietnam

En principe, une secte est un mouvement religieux et seulement cela. Dans le sud de la Cochinchine, c’est autre chose. Avant tout, elles sont ultranationalistes, c’est-à-dire anti-francaises et donc alliées au Vietminh. Mais ce serait trop simple. Le Vietminh ayant décidé de les éliminer, elles se rallieront à la France après avoir massacré pas mal de civils français.

C’est l’Orient et rien n’y est absolument clair, simple et définitif.

Ainsi, les Bin Xuyen, autour de Saigon-Cholon ne sont que des pirates – d’ailleurs ils revendiquent cette appellation. Leur « secte » est un gang qui contrôle les plaisirs frelatés qu’on y peut prendre et surtout l’énorme faubourg de Cholon avec ses tripots, ses bordels. Secte avez-vous dit? Voire.

Les Caodaïstes, autour de leur cité sainte de Thaininh et de leur « pape » Phan Cong Tac constituent un vrai mouvement religieux mais aussi politique avec leurs milices fanatisées qui feront la chasse aux Viets après avoir fait celle aux Français. Pour résumer, le caodaïsme est la religion de l’amour humain et Caodaï, une manière d’Être Suprême dont Mahomet ou le Christ ne sont que ses prophètes et, étrangeté, Victor Hugo est révéré comme un saint homme. Le caodaïsme est une théocratie et ses fidèles sont aussi des guerriers.

Les Hoahao, c’est autre chose. Ils adorent un dieu-vivant, Huynh Phu So – pas si vivant que cela puisqu’il a été tué par les Viets. Pour ses fidèles, étant dieu, il ne peut mourir et reste caché aux yeux de ses ennemis jusqu’au moment où il pourra réapparaître.

Cantonnés dans la province aquatique du Bassac, ils refusent toute allégeance à une religion quelconque, c’est-à-dire qu’ils refusent Bouddha, Confucius ou le catholicisme.

Religion sanglante, fondée sur le massacre des ennemis – et sont ennemis tous ceux qui prient autrement qu’eux. Anciens alliés des Vietminh, ils sont maintenant leurs plus féroces adversaires.