18,99 €

Mehr erfahren.

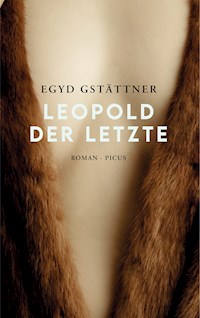

- Herausgeber: Picus Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Unter den vergessenen Autoren der vorletzten Jahrhundertwende ist er vermutlich der bekannteste – wenn auch nicht unbedingt als Autor: Egyd Gstättner porträtiert mit spitzer Feder das Leben Leopold von Sacher-Masochs. Sein bekanntester Roman, Die Venus im Pelz, hat wenn schon nicht Literaturgeschichte, so doch auf jeden Fall Kulturgeschichte geschrieben: Leopold von Sacher-Masoch, altösterreichischer Kleinadeliger, verbrachte sein Leben zwischen der österreichischen und der deutschen Provinz. Er korrespondierte mit den bedeutendsten Schriftstellern seiner Zeit und publizierte unermüdlich – schrammte aber permanent am existenziellen Abgrund entlang. Egyd Gstättner zeichnet einen am Leben und der Bösartigkeit seiner ersten Frau Wanda und seiner eigenen Inszenierung Verzweifelnden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 430

Veröffentlichungsjahr: 2021

Sammlungen

Ähnliche

Copyright © 2021 Picus Verlag Ges.m.b.H., WienAlle Rechte vorbehalten

Grafische Gestaltung: Dorothea Löcker, WienUmschlagabbildung: © Heather Evans Smith/Trevillion Images

ISBN 978-3-7117-2112-9

eISBN 978-3-7117-5449-3

Informationen über das aktuelle Programmdes Picus Verlags und Veranstaltungen unterwww.picus.at

Egyd Gstättner, geboren 1962, lebt als freier Autor in seiner Heimatstadt Klagenfurt. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Im Picus Verlag erschienen unter anderem »Ein Endsommernachtsalbtraum«, »Das Geisterschiff«, »Karl Kraus lernt Dummdeutsch«, »Wiener Fenstersturz« und »Die Familie des Teufels. Allein gegen die Literaturgeschichte«, »Mein Leben als Hofnarr. Es ist verdammt hart, Egyd Gstättner zu sein« (2019) sowie »Klagenfurt. Was der Tourist sehen sollte« (2020).

EGYD GSTÄTTNER

LEOPOLDDER LETZTE

ODER:ES IST VOLLBRACHT

ROMAN

PICUS VERLAG WIEN

Ist doch überhaupt der Dichter der allgemeine Mensch: Alles, was irgendeines Menschen Herz bewegt hat, und das die menschliche Natur in irgendeiner Lage aus sich hervortreibt, ist sein Thema und sein Stoff; wie daneben auch die ganze übrige Natur. Die Bienchen und die Blümchen. Daher kann der Dichter so gut die Wollust wie die Mystik besingen, Tragödien oder Komödien schreiben, die erhabene oder gemeine Gesinnung darstellen – nach Laune und Beruf. Demnach darf niemand dem Dichter vorschreiben, dass er edel und erhaben, moralisch, fromm, christlich oder dies oder das sein soll, noch weniger ihm vorwerfen, dass er dies und nicht jenes sei. Er ist der Spiegel der Menschheit, und bringt ihr, was sie fühlt und treibt, zu Bewusstsein.

ARTHUR SCHOPENHAUER

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

1

Wie ich von meinem Tod erfuhr. Wie Doktor Sickmeinen Tod feststellte und wie mein Nachruf leidernicht besonders groß ausfiel, weil gleichzeitig mit meinemAbleben ein Rolling-Stones-Konzert stattgefunden hatte

Gestern stand in der Zeitung, dass ich gestorben war. Marion zeigte mir den Artikel mit der Todesnachricht beim Frühstück, als ich mich gerade daran machen wollte, mit einem präzisen Querschnitt ihr weiches Ei zu guillotinieren, wie ich es immer getan hatte: zuerst ihres, dann meines. Sie kochte die Eier. Ich köpfte sie. Das war unser Ritual. Eierköpfen erfüllte mich immer mit großer Lust. Jetzt schaute ich groß.

Im ersten Augenblick war ich ein wenig erstaunt, denn ich hatte mir mein Leben lang vorgestellt, in der Abenddämmerung eines späten Dezembertags zu sterben, während es draußen in dichten Flocken schneit; ohne Kampf, ohne Schmerzen außer einem bisschen Abschiedsschmerz vielleicht, aber durch gepflegten Weltekel gelindert. Ich mochte zugeschneit werden. Meine Seele mochte zugeschneit werden. Meine Seele wollte sterben, indem sie eingeschneit würde mit warmen, warmen Flocken. Zwischen friedlichen Weihnachten und friedlichem Neujahr hatte ich friedlich sterben wollen, wie etliche Figuren in meinen Büchern gestorben waren – um das Wort Helden zu vermeiden: Was war schon ein Held! Marion und Ira würden bei mir sein, hatte ich mir vorgestellt, sie würden an meiner Bettkante hocken und mit feuchten Augen abwechselnd meine Hand halten. Schließlich würde ich den eingeschläferten Körper ablegen und meine Seele aus allen Gliedern zusammenfließen lassen, in den Augen lagern und zu einem funkelnden Diamanten gepresst auf dem Sofa hinterlassen. Erlöst. Vom Menschsein erlöst. Beethovens vierte Symphonie, Adagio – Allegro vivace, leise.

Mein Engel Marion und ich hatten zeit unseres Zusammenlebens davon geträumt, gemeinsam zu sterben. Das war kokett, das wäre nur im Fall eines Unfalls, einer Katastrophe oder eines Doppelselbstmords möglich gewesen. Jetzt ging ich ihr voraus. Jetzt ließ ich sie allein, wenn auch mit allen meinen Geschichten auf der Welt zurück. Ihr blieb das Sichten und das Ordnen. Ich konnte Marions Gedanken lesen, wie Marion meine Gedanken lesen konnte, auch jetzt noch natürlich, wir verstanden uns blind, gewissermaßen tot, zwischen uns waren nicht mehr viele Worte nötig. Marion hatte ihr Leben auf meines ausgerichtet, wie das Schutzengel tun. Sie hatte mich zu ihrer Lebensaufgabe gemacht. Sie lebte in ihrem Körper meine Seele mit. Ihre Liebe war meine Rettung, das Überlebensmittel in meiner zweiten Lebenshälfte, alles andere war nichts gewesen. Marion würde auch jetzt wissen, was zu tun war. Ira, die ihre Stiefmutter längst wie selbstverständlich als ihre eigentliche Mutter angenommen hatte, würde ihr zur Seite stehen, mein Danach zu erbauen – mein liebes, liebes Kind, in dessen Augen Tränen blitzten, sodass an meinem Sterbebett genau besehen nicht sie meine, sondern ich sterbend ihre Hand genommen und geflüstert haben würde, sei nicht traurig Kind, Sterben ist nichts. Das war eine weiße Lüge. In Wahrheit war Sterben Schwerarbeit, trotz Beethoven und Schneeflocken. Fieber? Atemnot? Auch die, die ungern leben, atmen gern. Sobald die Atmung aussetzt, setzt die Panik ein. Man täte alles dafür, noch einen Atemzug machen zu können. Aber man kann nicht. Die Verbindung mit der Außenwelt ist abgeschnitten, und sie wird nie wieder hergestellt. Man kann von Glück reden, wenn man mit dem Aussetzen der Atmung auch das Bewusstsein verliert. Schmerzen? Die Qualen und Ängste gehen dem Tod in einigem Abstand mit ziemlicher Sicherheit voran. Achtung, bissiges Nichts! Das junge Nichts ist ein Vampir, es hat keine Hemmungen, keine Skrupel, kein Erbarmen, und es geniert sich nicht. Erst nach seinem Todesbiss verfaulen die Zähne des Nichts und fallen einer nach dem anderen aus. Aber die großartige Belohnung für das Sterben wäre der Tod. Vielleicht würde ich am Ende noch hauchen: Wir werden zusammenbleiben, auch im Schattenreich!

Aber Ira war gar nicht da. Sie lebte seit Jahren in Wien, arbeitete sich mit Fleiß und Geschick in der Redaktion des Status Quo hoch und würde nach der Pensionierung der Redaktionsleiterin wohl deren Stelle bekommen. Zu Weihnachten wäre sie freilich nach Hause gekommen. Sie hätte das Haus dekoriert, Sternspritzer ans Fenstergitter gehängt und den Christbaum geschmückt. Sie hätte mit Marion Kekse, Vanillekipferl gebacken, Rumkugeln gerollt, unser spezielles Weihnachtsfestmahl zubereitet und wie jedes Jahr ihre wunderbaren Kindheitsweihnachten wiederauferstehen lassen. Genau genommen wollte ich nicht von meinem Bett, sondern von meinem kardinalroten Diwan in meinem Atelier aus ins Nichts schlittern, in meinen schottischen Royal-Stewart-Tartan-Flanellmorgenmantel gehüllt, nach dem Genuss der letzten Zigarette, die seit vielen Jahren auf mich wartete, und das letzte Bild meines Lebens sollte das zierliche kleine Lichterbäumchen in der Ecke und der Tanz der Schneeflocken hinter dem Panoramafenster im fahlen Licht der Straßenlaterne sein. Was für wunderhübsche Kristalle! Was für himmlische Flöckchen! Schneeflocken wie Sternschnuppen, vom Himmel gesandt, viele, viele schneeweiße Sternschnuppen, jetzt habe ich einen Wunsch frei, Wünsche, Wünsche, viele, viele Wünsche, jetzt gehen alle Wünsche, die im Leben nicht in Erfüllung gegangen sind, in Erfüllung, still und leise, für immer. Bald würde es – nach mir: nach meinem letzten Stündlein, in meinem ersten Nichtstündlein – ganz still werden. Die Welt wird stiller, wenn es schneit und wenn einer stirbt. Schnee hält die Welt an. Schnee hält das Leben an. Schnee deckt zu. Schnee macht müde. Schnee macht schläfrig. Schnee macht tot. Mein liebes kleines Kätzchen mochte ich auf meinem Schoß spüren. Der Winter und die Nacht und der Tod gehören zusammen. Der Winter und die Nacht und der Tod, das wäre eine gute Mischung gewesen. Man sagt, im Süden stirbt man leichter, das glaubte ich freilich nicht. Leicht stirbt man niemals und nirgendwo, aber am leichtesten vielleicht, wenn es schneit. De rien.

Am liebsten wäre ich in den letzten Stunden des Jahres gestorben, am frühen Abend des Silvestertags. Meine Jahresbilanz hätte ich fertiggestellt gehabt, meine Lebensbilanz natürlich nicht: das Tagebuch geschlossen und alle Fragen offen. Meine Idee war es gewesen, im Einklang mit dem Jahreskreislauf, mit der Natur, mit dem Kalender zu sterben, aber noch bevor Böller und Raketen und Feuerwerkskörper krachen und Sektkorken knallen. Vor dem Rutsch. Das neue Jahr sollte ohne mich beginnen, meine Existenz wäre im alten geblieben. Es wäre ja auch nichts Neues an Neujahr. Jedenfalls: ein Wintertod! Tiefster Wintertod! Die meisten Wünsche gehen aber nicht in Erfüllung, die wenigsten Fantasien werden Wirklichkeit. Fantasien müssen Fantasien bleiben, auch Todesfantasien, Todesartfantasien. Fantasien haben ihre eigene Welt: Sie dürfen nie aus ihrer Welt heraus, und niemand darf in ihre Welt hinein.

In Wirklichkeit war es jetzt geschehen: im Nachsommer! Im September. Marion blätterte beim Frühstück auf der Terrasse wie gewöhnlich die Zeitung durch. Das Kätzchen kam gerade von seinem morgendlichen Inspektionsgang zurück und hüpfte durch das geöffnete Schlafzimmerfenster ins Haus, um sich auf unserem Ehebett niederzulassen, als Marion im Kulturteil auf meinen Nachruf stieß, der die Überschrift Abschied von einem Schwierigen trug. Die Zeitung hatte von meinem Tod zwar nicht »in wenigen Zeilen« berichtet, wie es manchen passiert, in vielen Zeilen aber auch nicht gerade. Ich holte das Lineal aus meinem Atelier: Die Redaktion hatte meinem Tod dreihundert Quadratzentimeter zugestanden. Tatsächlich lässt sich die Bedeutung eines öffentlichen Lebens quadratmillimetergenau abmessen, und meine dreihundert Quadratzentimeter empfand ich als Demütigung, als allerletzte Erniedrigung, als endgültiges Gescheitertsein. Nach all den Kränkungen und Verletzungen die letzte Niederlage, die wortwörtlich allerletzte Niederlage für immer. Unbescheiden war ich auch noch im Tod. Anmaßende Selbstinszenierungen hatte man mir in meinem Leben ebenso wie den omnipotenten Gestus des literarischen Senkrechtstarters oft vorgeworfen, der über ein unterentwickeltes Selbstwertgefühl hinwegtäuschen sollte. Und es hieß, meine Beleidigungen und Rundumschläge gegen meine Zeitgenossen, vor allem gegen meine Kritiker, hätten reine Abwehrfunktion. Rund um mich waren die selbst ernannten Psychoanalytiker nur so aus dem Boden geschossen.

Allerdings musste ich der Redaktion zugestehen, dass sie Platz gebraucht hatte, weil ausgerechnet an meinem Todestag die Rolling Stones ein Konzert in Spielberg in der Provinz Steiermark gegeben hatten. »Das Ausnahmeereignis einer anderen Dimension!« Das Konzert soll eine »Schlammschlacht« gewesen sein, zu der fünfundneunzigtausend Menschen gekommen waren, »fünfundneunzigtausend begeisterte Menschen von nah und fern, von überall, aus Italien, aus Deutschland, aus Frankreich und Spanien, auch aus vielen Ländern Osteuropas«, las mir Marion vor. Die Rolling Stones! Das war natürlich übermächtige Konkurrenz! Das war wirklich Pech! Wenn man große Nachrufe haben will, darf man nicht ausgerechnet an dem Tag sterben, an dem die Stones nebenan ein Konzert geben! Auf dem Titelblatt war die gigantomanische Konzertbühne zu sehen, darauf ein paar von Rauch und Qualm halb verhüllte greise Zwerge, eben diese Rolling Stones, hinter sich aber sie selbst in hundertfacher Vergrößerung, die Davids als Goliaths und Gullivers, die Zwerge als Riesen, die Gnome zu Göttern aufgepumpt, vor allem der legendäre Mick Jagger und der legendäre Keith Richards in mystischem, phosphoreszierenden Schwarz-Weiß, wie metastasierende Zombies, wie Sagengestalten aus dem Jenseits anmutend, »Ewigkeit ausdünstend«, nur dass Keith Richards und Mick Jagger, fast zwanzig Jahre älter als ich, am Leben waren, während ich tot war. Zu meinem Begräbnis würden wohl keine fünfundneunzigtausend Menschen pilgern! Dazu müsste die gesamte Stadtbevölkerung geschlossen aufmarschieren! Die ganze Stadt passt nicht auf einmal auf ihren Friedhof.

Vier volle Seiten – das Titelblatt noch gar nicht mitgerechnet – widmete die Zeitung an meinem Todestag dem »gelungenen Ereignis«, obwohl »eine ausführliche Kritik« erst für den Tag danach angekündigt war. Wahrscheinlich würde dann auch noch ein umfangreicher Nachruf auf mich erscheinen. Ganz offensichtlich hatte man mit meinem Ableben nicht gerechnet, wollte aber mit der Meldung schneller als die Konkurrenz sein. Morgen würden die genaueren Umstände und eine »Würdigung« dazukommen. Übermorgen würde Marion die ersten Beileidsschreiben und Kondolenzen erhalten. Allerdings waren meine sozialen Kontakte in den letzten Jahren immer weniger geworden und gingen zuletzt gegen null. Ich muss zugeben, dass mich die Umstände meines Lebens wohl zu einem verbitterten alten Mann gemacht hatten. Wir lebten zuletzt »sehr zurückgezogen«. Würde das Land eine Parte schalten? Oder zumindest die Stadt? Die Zeitung selbst? Hatte die Zeitung jemals selbst eine Parte geschaltet? Damit verdiente sie ja nichts. Mein Verlag? Der Schriftstellerverband würde wohl ausfallen: Ich war kein Mitglied, und er war budgetär sehr beschränkt, ebenso der PEN-Club, vom literarischen Zentralinstitut ganz zu schweigen. Dort verachtete man mich. Mit den Insassen verband mich blanker Hass und ein langer kalter Krieg. Ich war kaum einem Fachmenschen nahe, weil ich es mir immer gleich mit jedem aus purer Notwendigkeit und Wahrheitsliebe verdorben hatte. Meine einzige Mitgliedschaft war die beim Autofahrerpannendienst gewesen; nachdem ich den Führerschein zurückgeben musste, hätte ich die im kommenden Jahr ebenfalls gekündigt. Ich war existenziell allein. Nur Marion und Ira hatte ich, meine kleine Familie. Nach und nach hatte ich jedes Interesse an Menschen verloren und mit ihnen abgeschlossen, unversöhnt. Ich musste und wollte mich mit niemandem aussöhnen, bloß weil das Ende nahte. Gerade am Ende ist Unversöhnlichkeit ein bedeutendes Zeichen. Die Staatsbürgerschaft besaß ich noch, sonst war ich überall ausgetreten.

»Ich werde Doktor Sick anrufen!«, seufzte Marion und gab mir einen Kuss auf die Schläfe. »Es bleibt mir ja nichts anderes übrig.« Sie hatte recht. In Österreich musste der Tod bescheinigt werden. Da ich nicht im Krankenhaus gestorben war, musste mein Tod umgehend dem Arzt gemeldet werden. Vor der Totenbeschau durfte an mir keine Veränderung vorgenommen, ich durfte nicht bewegt, geschweige denn eingesargt und nicht einmal umgezogen werden. Ich wollte auch gar nicht umgezogen werden. Wozu? Was ich zur Verwesung tragen würde, war mir egal. Meine Lieblingsgewänder, allen voran mein Burberry-Dufflecoat, den ich mir als Überlebensgeschenk nach meinem Herzinfarkt gekauft hatte, wollte ich nicht mit ins Grab nehmen. Der wäre im Museum in einer Glasvitrine besser aufgehoben. Mein Engel durfte mir nicht einmal selbst die Augen schließen. Noch immer schaute ich Marion groß an.

Marion schien es, als könnte sie die Bestürzung in der Stimme von Frau Sick, der Gattin und Sprechstundenhilfe des Doktors, hören. Sie hatte ebenfalls gerade erst aus der Zeitung von meinem Tod erfahren. Ich sei vor vierzehn Tagen bei ihr in der Ordination gewesen, erzählte sie Marion am Telefon, um das Rezept für mein übliches pharmazeutisches Menü zu holen, den Betablocker, die Blutdrucksenker, die Blutverdünner, die Triglyceridsenker, die Diabetestabletten, alle mittlerweile hoch dosiert. Ich hätte wieder einmal halb ironisch meine Organe verspottet und angekündigt, das Einzige, was ich postum der Wissenschaft vermachen würde, wäre meine Bauspeicheldrüse, dieses renitente Subjekt. Es gehe vom ersten Atemzug an letzten Endes nur darum, die Existenz irgendwie hinter sich zu bringen, hätte ich ihr gesagt, und ich hätte in der Arztpraxis für alle wartenden Patienten hörbar auch davon gesprochen, dass jedem Menschen gleich am Beginn seines Lebens eine Zyankalikapsel zur freien Verfügung gestellt werden sollte. Ohne eine Zyankalikapsel an einem Halskettchen sei eine freie und frische Existenz ja gar nicht denkbar. Eine Zyankalikapsel sei ein Menschenrecht, hätte ich gesagt. Frau Sick erzählte Marion, ich hätte die schockierendsten Sachen immer mit einem netten Lächeln gesagt. Das Wort Zyankali hätte ich ausgesprochen, als wäre es die allerköstlichste Süßigkeit. Zyankali wie Marzipan. Deswegen habe sie meine Worte vielleicht nicht ganz ernst genommen und für den Galgenhumor eines Fastenden gehalten. Jedenfalls war Frau Sick betroffen, wünschte Beileid und versprach, ihren Mann vorbeizuschicken.

Frinko Balaban, der Redakteur, der sich jahrzehntelang im Grazer Medienhaus hochgedient hatte, wäre, wie ich überzeugt bin, selber gerne Frontman einer weltberühmten Band oder wenigstens internationaler Bestsellerautor geworden. Diese hohen Ziele hatte er zwar nicht erreicht, sondern war stattdessen Experte geworden, Musik- und Literaturexperte für Graz und die Steiermark. Aber dort hatte er sich eine Hausmacht erwirtschaftet. Für Graz und die Steiermark und die Zeitung war Frinko Balaban mittlerweile so unverzichtbar wie Mick Jagger für die Stones geworden, sodass er das Hausmonopol für alle Nachrufe auf Literaturnobelpreisträger und alle Konzerte internationaler Stars hatte, die sich in die Provinz verirren mochten. Ihm blieb es daher auch vorbehalten, fulminante Persönlichkeiten nach seinem Willen mit dem fulminanten Adjektiv fulminant zu adeln oder über möchtegernfulminante, aber nichtfulminante Personen für immer zu schweigen. Jede Woche war irgendwer fulminant, grandios oder virtuos. Nur ich war nie fulminant, virtuos, grandios. Ich habe es einmal auf »geistreich« gebracht. Das war schon der absolute Höhepunkt! »Geistreich«! Warum nicht gleich »klug«, Balaban?, hatte ich mich gefragt.

Dieser Frinko Balaban also breitete sich bereits am Tag nach meinem Tod opulent aus. Nachdem er die »Support Acts«, vor allem die junge ukrainische Band Maruv, gehörig abqualifiziert hatte, beschrieb er die »glorreichen Vier« und die »Riesentürme, die in den Abendhimmel ragten. Die Zungen«, dichtete Balaban geradezu, »zeigten gen Seetaler Alpen, die Bühne färbte sich teuflisch rot, und mit fünfzehnminütiger Verspätung krachte das Quartett auf die Bühne.« Trotz seines Sprachschrotts war Frinko Balaban nun bereits das vierte Mal hintereinander zum »Journalisten des Jahres« gewählt worden; man weiß allerdings nicht von wem. War ich froh, dass diese Sätze nicht von mir stammten! Wenn fest angestellte Redakteure gebrauchspoetisch werden, ist das Grauen selten weit.

»Mit dem Ewigkeitshadern Sympathy for the Devil wurde der Nostalgiereigen eröffnet. Selten haben die Stones so erdig, so hinreißend rotzig geklungen«, las mir Marion vor. Ewigkeitshadern! – Was für eine Wortschnapsidee dieses Kompositum war! Die das Sagen haben, haben gewöhnlich die höchstprozentigen Schnapsideen! Auch jetzt noch, da ich tot war, führten die Adjektiva und die Komposita und sogar die Substantiva und Verben des Redaktionspoeten bei mir zu gastritischen Attacken! Balaban würde den ausführlicheren Nachruf auf mich schon wegen Befangenheit wohl nicht selbst schreiben. Meine erste bittere Lehre im Jenseits hieß: als Toter Phantomschmerzen!

Am Nachmittag kam Doktor Sick. Marion führte ihn zu mir. Ich sah ihn mit großen Augen an. Sick untersuchte mich. Das Medium des ewigen sinnlosen Strebens und damit die Grundlage allen Leidens dieser Welt, mein Leib, schopenhauerianisch gesprochen, der unbeweglich gewordene Wille, mein toter Körper wies keine Verunstaltungen auf, und meinen Gesichtsausdruck konnte man als friedlich und vielleicht sogar glücklich beschreiben. Man könnte meine Parte mit dem Satz beginnen: Er starb mit einem Lächeln im Gesicht. Das war nicht bloß eine Phrase, das war die Wahrheit. Eine Phrase wäre es gewesen zu sagen, ich hätte meine gütigen Augen für immer geschlossen. Meine Augen waren nicht gütig, sondern trüb: ein Teil des körperlichen Verfalls, der in den vergangenen Monaten immer dramatischer geworden war. Aber an sicheren Todeszeichen mangelte es trotz der Schönheit meines Leichnams nicht. Das Elektroenzephalogramm, das mir Doktor Sick anlegte, zeigte die Nulllinie. Er leuchtete in meine Augen und sah meine weiten, lichtstarren Pupillen. Meine Seele hatte meinen Körper verlassen. Ich war jetzt nur noch meine Seele. Sick diagnostizierte eine zerebrale Areflexie ohne die geringsten spiralen Reflexe und schloss meine Augen jetzt für immer. Ich konnte aber weiterhin alles sehen. An meinem Hirntod bestand kein Zweifel. Im Grund sprachen meine Leichenblässe, meine Totenkälte und die Totenflecken eine deutliche Sprache. Der Rigor mortis, die Totenstarre, hatte nach der Kaumuskulatur nun auch die unteren Gliedmaßen erfasst. Nicht zuletzt den Penis. Mein Glied. Meinen Schwanz. Die Unglücksröhre. Schlaff, aber starr.

Mein halbes Leben lang war ich Doktor Sicks Patient gewesen. Hunderte Male hatte ich ihn in seiner Praxis konsultiert. Dutzende Male hatte er Hausbesuche absolviert. Sick hatte mich nach meinem frühen Herzinfarkt nach der Entlassung aus dem Spital auf eine furchtbare Abenteuerreise in die Rehaklinik geschickt. Er hatte mir, nicht ohne Bedauern und Empathie zu äußern, den Diabetes mellitus, den nächsten Keulenschlag diagnostiziert und mich auf strenge Diät gesetzt. Harte Zeiten würden für mich anbrechen, hatte mir seine Frau damals prophezeit, und das stimmte.

Zweimal war ich sogar im furchtbarsten Jahr meines Lebens, im Jahr meiner Scheidung, geistig und seelisch in der Hölle, ganz ohne Diät nach Wochen ohne Schlaf, mit eingefallenem Gesicht und ausgepeitschter Seele zu einem gespenstischen Skelett abgemagert zum Erschrecken der Patienten im Wartezimmer in Doktor Sicks Ordination getaumelt. In meiner Verzweiflung sagte ich ihm, dass ich nicht mehr könne, dass ich nicht mehr leben wolle. Broken-Heart-Syndrom, mochte Sick sich gedacht haben, aber als Arzt konnte er mir bei diesem Schritt natürlich nicht helfen. Kurioserweise waren meine internistischen Befunde und meine Laborwerte niemals besser als gerade in dieser suizidschwangeren Zeit gewesen. Zeit meines erwachsenen Lebens hatte ich miserable Laborwerte, nur als ich am Abgrund taumelte, war ich in medizinischer Hinsicht plötzlich kerngesund. Ich war an der falschen Adresse, Medizin konnte mir nicht helfen. Den Dottore Dulcamara gab es nur in der Oper. Der Mensch besteht nicht nur aus Körper, Geist und Seele, sondern auch aus Schicksal.

Mein Lebensmut war gebrochen, mein Lebenswille zerbrochen. Ich hatte damals tatsächlich Schluss machen wollen. Ich hatte aber nicht den Mut und die Entschlossenheit und die Kraft gehabt, meinen finsteren Wunsch vor meinem Arzt auszusprechen. Im Kern einer so vernichtenden Depression fehlen einem eben Mut, Kraft, Entschlossenheit. Aber es musste Sick klar gewesen sein, dass ich nichts anderes wollte als eine Zyankalikapsel. Oder das »freundliche Fläschchen«. In schlimmen Zeiten sprachen viele Dichter und Denker, sei es im inneren, sei es im äußeren Exil untereinander halblaut über dieses freundliche Fläschchen, diesen Gefährten im Unglück! Veronal war ihr letzter Verbündeter. Die Frage war bloß, wo man sich diesen dunkelsten aller Zaubertränke besorgen könne … Man will sich ja nicht aufhängen müssen. Man will sich ja nicht aus dem Fenster stürzen müssen! Man will sich ja nicht vom Zug zerquetschen lassen müssen. Man will sich ja nicht der Peinlichkeit aussetzen, einen Revolver kaufen und einen Waffenschein beantragen zu müssen, um sich dann gnädig erschießen zu dürfen und dabei vielleicht wie manche Dichter vor einem nicht richtig zu treffen und erst unsäglich leidend zugrunde gehen! Man ist schließlich Ästhet – trotz allem!

Im Zustand äußerster Verzweiflung hat man immer recht, woher die Verzweiflung auch kommen mag. Der Zustand der Verzweiflung ist der Zustand der hervorragenden Wahrheit, daher soll man auf die Verzweiflung hören. Daher sollte man die Bitten des Verzweifelten immer erfüllen, auch die Bitte um den Schierlingsbecher.

Doktor Sick nahm sich Zeit. Er ließ die übrigen Patienten lange warten und hörte mir zu und redete und hörte mir wieder zu und fragte mich schließlich, ob ich daran gedacht hätte, mir psychotherapeutische Hilfe zu suchen. Vielen Menschen in meiner Lage sei schon geholfen worden. Ein Psychotherapeut oder Analytiker könne einem in schwierigen Lebenssituationen auch dabei helfen, sich selber zu helfen, und zwar effektiver, als er selbst mit den psychiatrischen Fähigkeiten eines Hausarztes dazu wohl imstande sei. Zwar würde die Kasse die Kosten für die psychotherapeutische Hilfe nur zu einem Teil übernehmen, aber man gebe ja auch für andere Dinge Geld aus, warum nicht für psychotherapeutische Hilfe? Doktor Sick empfahl mir Doktor Zelenetskaya, angeblich eine Koryphäe auf ihrem Gebiet, und er schrieb mir Adresse und Telefonnummer auf. Es war mir klar, dass ich meinen Hausarzt von seiner fixen Therapieidee nicht würde abbringen können. Deswegen sagte ich, ich würde es mir überlegen. Aber in Wahrheit gab es nichts zu überlegen. Ich wusste, was ich wollte. Ich wollte ein für alle Mal Schluss machen mit mir selbst. Ich kannte die Prinzipien der Krisenintervention und der paradoxen Intervention und der Analysemuster und würde mir von Doktor Zelenetskaya bestimmt nicht zurück ins Leben helfen lassen. Wozu sollte das gut sein? Schicksal als Chancenlosigkeit! Da draußen war alles grau in grau, und da draußen hieß: außerhalb meiner Haut.

Die Beruhigungspillen und Schlaftabletten, die Doktor Sick mir während meines Scheidungsjahres verschrieben hatte, hortete ich für den Fall der Fälle, ohne freilich wissen zu können, ob sie reichen und mir über die Ziellinie helfen würden. Und das war nun nach all den Jahren und Qualen unser mageres gemeinsames Endergebnis, unser Abschiedstreffen: Feststellung meines Todes. Ein Unentschieden. Arzt wäre auch kein Beruf für mich gewesen.

Marion kämpfte mit den Tränen. Sie habe fast einen ganzen Tag an meiner Seite verbracht und möglicherweise gar nicht richtig realisiert, was passiert sei. Erst durch die Todesnachricht in der Zeitung aufgeschreckt sei sie überhaupt fähig gewesen, in der Ordination anzurufen. Womöglich hätte sie anderenfalls auf diese Weise ewig mit mir weitergelebt. Sie sei auf meinen Tod überhaupt nicht vorbereitet gewesen, und sie habe das seltsame Gefühl, dass sich gar nichts geändert habe, dass ich in gewisser Weise noch immer da sei. Sie sehe mich im Haus, im Atelier, im Garten, sagte sie Doktor Sick, sie sehe mich buchstäblich überall. Sie ertappe sich dabei, wie sie mit mir spreche. Sie ertappe sogar mich dabei, wie ich ihr antworte. Dann begann Marion zu schluchzen. Ich habe in meinem Leben keinen zweiten Menschen kennengelernt, der so leise und verhalten, so langsam weinte wie Marion. Es war, als ob es aus ihrem Inneren schneite, als ob sie schneite, als wären ihre Tränen Schneeflocken. Sick, die Zurückhaltung in Person, nickte, strich Marion mit seiner Hand sogar behutsam über die Schulter, zog die Hand dann aber gleich wieder zurück und sagte, das seien ganz normale und angemessene Reaktionen, wenn man seinen Partner über einen langen Zeitraum sehr innig geliebt habe. Da bestehe eine tiefe Verbundenheit über den Tod hinaus, die sich manchmal auch in verblüffend realistischen Tagträumen, Trugbildern und Fantasien manifestieren könne. Diese Fantasien hülfen auch bei der Trauerarbeit; man solle sie ohne Weiteres zulassen. Marion nickte.

Meinen Tod hatte Doktor Sick also einwandfrei feststellen können. Aber das Gesetz sah eine strenge Unterscheidung zwischen der Todesfeststellung und der Totenbeschau vor. Sick war als Totenbeschauarzt nicht angelobt. Marion sollte sich nach der Todesfeststellung noch eigens wegen der Totenbeschau an den Gemeindearzt wenden. Nur die Totenbeschau hatte im Unterschied zur Todesfeststellung auch die Sterbeursache zu beinhalten, obwohl diese Sterbeursache, wie Sick meinte, in meinem Fall völlig klar und offensichtlich war. Nur der Totenbeschauarzt durfte die Todesbescheinigung und den Leichenbegleitschein ausstellen. Erst dann konnte ich freigegeben und bewegt werden und Marion die Bestattung aufsuchen.

Etwas war Sick bei der Untersuchung verdächtig vorgekommen – eine äußerst unwahrscheinliche Möglichkeit zwar – ich habe sie ebenso wie Marion nicht ganz verstanden –, und Doktor Sick ordnete noch einen Feminacapta-Test an, den aber nur das Rote Kreuz mit einer Spezialausrüstung durchführen konnte. Das Rote Kreuz kam schnell und nahm einen entsprechenden Abstrich an mir vor. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, beruhigte Doktor Sick. Bis das Ergebnis feststand, durfte Marion das Haus nicht verlassen.

2

Wie ich zu Hause blieb, warum Mick Jagger »As TearsGo By« sang und warum ihm Marianne Faithfull einenZinnteller geschenkt hat

Beim Gesundheitsamt meldete sich niemand mehr. Das Wochenende war angebrochen. Nach dem fünften Freizeichen schaltete sich ein Tonband zu und ließ Marion wissen, sie rufe außerhalb der Geschäftszeiten an. Man sei am nächsten Werktag ab sieben Uhr wieder erreichbar. Die Tonbandstimme nannte Marion eine Notfallnummer, aber ein Notfall war ich nicht mehr. Es bestand keine dringende Notwendigkeit, mich abzutransportieren: Ich lag nicht zerquetscht auf der Straße, beschmutzte nichts, behinderte niemanden, machte keine Umstände und erregte in den eigenen vier Wänden auch kein öffentliches Ärgernis. Ich war bloß tot. Das würde ich nach dem Wochenende auch noch sein. Die Mühlen der Todesbürokratie würden früh genug zu mahlen beginnen. Ich blieb noch einen Tag daheim. Mir schien, dass Marion meine postume Stabilitas loci ebenso erleichterte wie mich selbst.

Plötzlich hatte ich die Idee, mir eine Zigarette anzuzünden.

Es war meine erste Zigarette seit fünfundzwanzig Jahren. Damals vor fünfundzwanzig Jahren, als ich aus dem Koma erwachte, war mein erster Gedanke gewesen: Die letzte Zigarette ist noch nicht geraucht! Nach diesem Schwur begann eine jahrzehntelange Wartezeit, jahrzehntelanger Nikotindurst. Ich hätte auch sagen können: In meinem letzten Roman werde ich wieder rauchen! Die Zigarette war der Widerstand gegen alles! Die Zigarette war der Widerstand gegen die Dunkelkammer meiner Seele und gegen die Dunkelkammer aller anderen Seelen. Die Zigarette, das war der zivile Ungehorsam. Das Aufbegehren gegen die Wissenschaft, die Politik, die Gesellschaft. Die Zigarette war das Unkorrekte! Mein Weltwiderstand! Es funktionierte! Erst wurde mir schwindlig, aber nur kurz. Dann schmeckte die Zigarette herrlich! Ich fühlte mich so gut, gehoben und erhaben wie seit Jahrzehnten nicht. Ich gewann an Kraft und Selbstsicherheit. Nun fühlte es sich so an, als wäre nach einer unendlich langen Finsternis ein Licht in meinem Hirn angezündet worden. Jetzt ging es endlich wieder weiter! Auf dem Päckchen HB Filter stand Rauchen ist tödlich – Hören Sie jetzt auf. Sicher nicht! Hatte ich mir jemals etwas sagen lassen? Hatte ich jemals etwas vorbehaltlos geglaubt? Den Ärzten? Den Medizinwissenschaftlern? Den Medizinwirtschaftlern? Den Handlangern und Sklaven der Statistik? Dem Weltgesundheitsgeschäft? Jetzt ließ ich mir nichts mehr sagen. Keine Parolen! Keine Vorschriften! Keine Verbote! Keine Gebote! Keine guten Ratschläge! Und schon gar kein Machtwort! Keine Diktate! Es gab nur noch eine einzige Quelle der Welterkenntnis, und die war ich selbst!

Mick Jaggers Parole, dichtete Frinko Balaban, lautet: Mach, was du willst, und mach es dein ganzes Leben lang! (Eine schöne Parole und ganz selbstverständlich für Menschen wie mich, aber keine Parole für pragmatisierte weisungsgebundene Beamte und Leute in Dienstverhältnissen, Leute mit Verpflichtungen, Schulden, Krediten et cetera.) In seiner ersten Lebenshälfte vernichtete Mick Jagger gerne Hotelzimmer. Jetzt war der »Hero« fünfundsiebzig, achtfacher Vater, fünffacher Großvater, Urgroßvater, und vor dem Konzert in der Steiermark landete er ganz geheim mit einem Riesenvogel, einer Boeing 767, dank einer Sondergenehmigung des österreichischen Militärkommandos auf dem kleinen Militärflughafen von Zeltweg zwischen schweineteuren und elegant-sinnlosen österreichischen Abfangjägern und zerstörte sie nicht, sondern kam gerade rechtzeitig zum »exklusiven Meet & Greet am frühen Abend«, wo er »mit ein paar wenigen Fans« zusammentraf, die zuvor erstens einen fünfseitigen Vertrag unterzeichnen hatten müssen, in dem sie sich verpflichteten, die Band nicht mit Schnupfen anzustecken, und die zweitens für einen Handshake mit Jagger dreiundzwanzigtausend Euro bezahlt hatten.

Das alles wussten am Tag nach meinem Tod jetzt alle, die die Zeitung lasen, aber das alles war unwichtig. Wichtig war, dass die Stones als Erstes It’s Only Rock ’n’ Roll »in die Schlammschlacht warfen« (but I like it), anschließend Tumbling Dice (da gab es, so Balaban – für die Fans »kein Halten mehr«. Aber welches Halten hätte es auch geben sollen?) Und dann kam: Satisfaction. Genau genommen das Gegenteil: No satisfaction! I can’t get no satisfaction, der Hit, der Durchbruch, »die Eintrittskarte in den lebenslangen Ruhm« der Stones, »ihre ganz eigene Form der Nachhaltigkeit«. Balaban war nicht zu bremsen. Nicht nur »die Herren Jagger, Richards, Wood und Watts grölten ›I can’t get no satisfaction‹ gen die Seetaler Alpen.« Fünfundneunzigtausend Fans, fünfundneunzigtausend Österreicherinnen und Österreicher – und auch ein paar Deutsche – grölten (wie aus einer Kehle): I CAN’T GET NO SA-TISFAC-TION!! Ein Statement! Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Aber man redet und weiß nicht, was man redet. Man singt und weiß nicht, was man singt. Man grölt und weiß nicht, was man grölt. Die Masse grölte den Song mit der allergrößten Befriedigung. Nicht nur ich werde nicht befriedigt, auch mein Nachbar wird nicht befriedigt, der Nachbar meines Nachbarn, der vor mir, der hinter mir, der über mir, der unter mir, sie alle werden nicht befriedigt, niemand, niemand wird befriedigt. Es gibt nichts Befriedigenderes auf Erden, als mit all den Heerscharen der Unbefriedigten gemeinsam No Satisfaction zu grölen.

Ich rauchte. I got satisfaction.

Dann wurde es melancholisch in Zeltweg, und in der Dämmerung wurden fünfundneunzigtausend Kerzchen angezündet. Genau besehen waren es gar keine Kerzchen, sondern fünfundneunzigtausend schunkelnde Taschenlämpchen der Mobiltelefone, denn nun stimmten die Stones As Tears Go By an, ein Tribut an Mick Jaggers erste Muse, nicht zufällig hier in der Steiermark, einen Katzensprung von Judenburg entfernt, einen Katzensprung von Bruck an der Mur entfernt, einen Katzensprung von Graz, eine Verbeugung und vielleicht auch eine kleine, späte Entschuldigung. Keith Richards und er, Mick, hatten den Song für Marianne Faithfull geschrieben, eine ehemalige Klosterschülerin, ein siebzehnjähriges blondes Mädchen mit Schmollmund, das sie auf einer der unzähligen Londoner Record-Release-Partys kennengelernt hatten. Sie waren betrunken, und Andrew Oldham, der Manager der Stones, sagte dem jungen Ding: Aus dir machen wir einen Star!

Marianne war klar gewesen, dass die weiblichen Fans den halbstarken Popstars ihren Tribut in Sex entrichteten. Sie war unglaublich gespalten, las ich in Marianne Faithfulls Autobiografie, in der es von »klassischen Scheiß-drauf-Junkies«, »kompletten Arschlöchern«, »dumpfen Männerdingen« nur so wimmelte. »Familienscheiß in der Londoner Kaputtheit.«

Sie hatte sich für ein braves Mädchen gehalten, und plötzlich schlief sie mit so vielen Männern. Sie, die Klosterschülerin. Sie dachte allmählich, sie sei eine schlechte Frau, eine Hure, eine Nutte. Besser, sie heiratete, dachte sie, dann würde sie wieder brav. Sie »schnallte« auch gleich noch etwas über Männer, schrieb Marianne, das sie aber trotzdem nie ganz begriffen habe: Wenn man fies zu ihnen ist, rennen sie einem wie verrückt hinterher, und wenn man nett zu ihnen ist, rennen sie schreiend davon. Ich sitze da und schaue den Kindern beim Spielen zu. Sie spielen dieselben Spiele, die ich gespielt habe, sie halten sie für neu. Ich sitze da und schaue zu und lasse Tränen fließen. Mit siebzehn kam Marianne mit Jaggers Lied in die Hitparade und schenkte ihm zum Dank einen Zinnteller. Mit achtzehn heiratete sie – einen anderen –, bekam ein Kind mit ihm und mit neunzehn brannte sie mit Mick Jagger durch. Im Gammlergewand trampte Marianne mit ihm durch Großbritannien, feierte, kiffte und trug nichts unter ihrer Pelzjacke, als die Polizei in Keith Richards’ Landhaus eine Drogenrazzia durchführte. Vor den uniformierten Beamten des Empires ließ Marianne die Pelzjacke zu Boden gleiten, denn sie hatte nichts zu verbergen. Mick schwängerte Marianne, die Tochter wurde tot geboren, und von dem Todesgeburtstag an ging es rapide abwärts mit Marianne. Heroin half gegen die überbordende Trauer. Heroin half gegen den übermächtigen Schmerz. Mariannes Drogenkonsum geriet außer Kontrolle. Mick betrog Marianne und ließ sie sitzen. Heroin. Sie wollte sterben, aber sie starb nicht.

Als Mick Jagger eine andere heiratete, saß Marianne Faithfull wegen Drogenmissbrauchs im Gefängnis. Nach ihrer Entlassung lebte und überlebte sie zwei Jahre lang als Obdachlose im Londoner Rotlicht- und Musikerviertel Soho. Sie könne es nicht erklären, hatte Marianne in die Fernsehkamera gesprochen, sie sei zwanzig Jahre alt und unglaublich müde. Todmüde. Es sei ein Spiel, flüsterte sie, es sei ein Spiel. Sie saß da und ließ die Tränen fließen. Mit siebenunddreißig wachte sie eines Tages in einem weißen Vorstadtschlafzimmer auf, wieder einmal drehte sich alles, und Marianne gestand sich ein, dass sie niemals mit einem Sportwagen durch Paris fahren und sich den warmen Wind um die Ohren wehen lassen würde. Sie ließ das Telefon läuten, und anstatt die Wohnung zu putzen, saß sie stundenlang bewegungslos im Ohrensessel ihres Urgroßonkels und summte wie belämmert die alten Lieder ihrer Kindheit. Aus der Morgensonne wurde eine Abendsonne, die Mariannes Augen oben auf dem Hausdach blendete, auf das sie geklettert war und wo sie sich vor dem gespenstischen Mann verbeugte, der seinen Arm ausbreitete und ihr seine Hand anbot, um sie hinunter zu dem langen weißen Wagen hinter der Menge zu geleiten, der dort wartete, wo die Ewigkeit beginnt. Marianne war nicht gesprungen, aber es sollte fast zwanzig Jahre dauern, bis ihr der Entzug schließlich gelang. Eigentlich hatte sie gedacht, schrieb Marianne Faithfull, dass man »nach dreißig Jahren dieses Scheißspiels darüber hinwegkommen« würde, aber »Pustekuchen«. Nach dem Wort »Pustekuchen« hatte ich entsetzt aufgehört, ihre Autobiografie zu lesen. »Pustekuchen«: Noch schlimmer als »Ewigkeitshadern«!

Jetzt war Marianne über siebzig Jahre alt. Sie lebte seit Jahrzehnten tatsächlich in Paris, wenn auch ohne Sportwagen oder Limousine. Sie hatte Theater gespielt, Filme gedreht, ihre Stimme war verlebt, rau und brüchig und ihr Name gerade deshalb Teil der Popmusikgeschichte geworden. Letztes Jahr am 25. November hatte sie in der wiedereröffneten Pariser Konzerthalle Bataclan zum Jahrestag der Terroranschläge islamistischer Fundamentalisten ihren größten Hit gesungen, The Ballad of Lucy Jordan, und dann, mit einer Zigarette in der Hand, As Tears Go By, das Lied, mit dem alles begonnen hatte. Und nun war Mariannes erster Liebhaber, selbst hoch in den Siebzigern, ins Land ihrer Ahnen gekommen, sang der kleinen Blondine zu Ehren As Tears Go By und hielt den Zinnteller in den Sternenhimmel gen Seetaler Alpen, den sie ihm vor einem halben Jahrhundert dafür geschenkt hatte. Marianne Faithfull war eine halbe Österreicherin. Ihre Mutter war in Wien geboren worden und lebte dort auch bis nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ehe sie einen britischen Spion heiratete, mit dem sie nach London zog. Mariannes Mutter hieß Eva und stammte aus einem uralten österreichisch-ungarischen Adelsgeschlecht, den Sacher-Masochs. Den Rolling Stones sagte dieses Adelsgeschlecht natürlich überhaupt nichts. Die Sachers hatten im Jahr 1729 das Recht erhalten, sich »Ritter« zu nennen und dazu drei Zinnteller überreicht bekommen, die bis heute im Besitz der Familie Sacher-Masoch waren, hatte Marianne Faithfull Mick Jagger dem Jüngeren erklärt, als sie ihm den dritten Zinnteller zum Geschenk machte, den Mick Jagger der Ältere nun ein Leben später vor fünfundneunzigtausend Augenzeugen zur Schlammschlacht in dessen österreichisches Herkunftsland zurückbrachte. Die halbe Österreicherin Marianne Faithfull war die Urgroßnichte von Leopold Ritter von Sacher-Masoch. He could get no satisfaction.

Einerseits tröstete es Marion ein wenig, sich noch nicht von mir, also meinen so poetisch genannten Überresten trennen zu müssen. Andererseits fürchtete sie, dass es, selbst wenn sie nach dem Wochenende jemanden vom Gesundheitsamt erreichte, noch keine ausgemachte Sache wäre, dass uns ein Totenbeschauer besuchte und einen Leichenbegleitschein für mich ausstellte. Mittlerweile waren die meisten Totenbeschauärzte im Land nur mehr schwer oder gar nicht erreichbar. Letzte Woche berichtete die Feine Zeitung vom Fall eines Mannes, der in seinem Garten einen Herzinfarkt erlitten hatte und direkt neben dem Zaun zur Straße gestorben war. Die Bestatter durften ihn nicht bewegen, bis der Totenbeschauer kam. Für die Frau des Toten und dessen Kinder sei es furchtbar gewesen, den Leichnam ihres Gatten, ihres Papas, so unendlich lange im Garten liegen sehen zu müssen. Es habe Stunden gedauert, denn dreizehn Leichenbeschauärzte seien unerreichbar gewesen, erst der vierzehnte bequemte sich zu kommen.

Ich versuchte es mit Telepathie, was für einen Lebenden reine Scharlatanerie, für einen Verstorbenen aber gar keine Hexerei ist, und brachte Marion auf die Idee, unsere liebe Frau Doktor Walzer anzurufen, die Pathologin aus dem Lainzer Krankenhaus, mein altes Mädchen, wie ich sie genannt hatte und mit der ich seit einer halben Ewigkeit befreundet war, seit sie sich damals nach einem Auftritt bei der Wiener Buchmesse um eine Widmung eines meiner Bücher angestellt und mich gleich in ein Gespräch verwickelt hatte. Sie müsste zwar die mühsame Anreise auf sich nehmen, immerhin war sie nachtblind, denn ein Leben hinter dem Mikroskop hatte ihre Augen unheilbar verdorben, aber am Honorar würde ihre Beschau nicht scheitern, und die Befugnis hatte sie jedenfalls. Frau Doktor Walzer hatte vor mir schon den Torberg auf dem Seziertisch liegen gehabt, und ihr Vater, ein berühmter Chirurg, den Doderer auf dem Operationstisch! Fast alles, was ich über die Medizin des Todes weiß, weiß ich von ihr. Viele meiner Geschichten hätte ich ohne ihre Todesursachen gar nicht schreiben können!

3

Warum Lindheim nicht Paris ist. Wie Leopold vonSacher-Masoch von seinem Tod erfahren und seineNachrufe gelesen hat und wie mich mein altes Mädchen,die Frau Doktor Walzer, besuchen kam

Um mir die Wartezeit bis zum Eintreffen von Frau Doktor Walzer zu vertreiben, flog ich in mein Atelier unter dem Dach hinauf und versuchte, ein bisschen mit meiner Arbeit voranzukommen. Wer sollte mich daran hindern, über den eigenen Tod hinaus nach innen weiterzuwirken? Auf meinem Schreibtisch lag das Konzeptpapier, wie ich es vor meinem Tod zurückgelassen hatte, überschrieben mit Das Sacher-Masoch-Projekt. In den letzten ein, zwei Jahren und bis zuletzt hatte ich die unterschiedlichsten Quellen studiert: Von Richard Krafft-Ebing bis Gilles Deleuze, von Lisbeth Exner bis Lara Samuel, von René Freund bis Daniel Kehlmann, von Eugen von Sax bis Albert Eulenburg, von Reinhard Federmann bis Carl Felix von Schlichtegroll. Der war Sacher-Masochs Sekretär und erster Biograf, ein Norddeutscher aus Mecklenburg-Vorpommern aus der Umgebung von Stralsund: manchmal ein zähnefletschender Verteidiger mit Schaum vorm Mund, immer aber ein treuer Diener seines Herrn, dessen Name wie der einer Märchenfigur klingt, archaisch, holzschnittartig und brutal, Hotzenplotz, Rübezahl, Schlichtegroll, und wenn nicht Märchenfigur, dann Nestroyfigur, Knieriem, Gluthammer, Krautkopf, Schlichtegroll. Aber er hat ebenso wirklich gelebt wie der, den er porträtiert hat. Ein Mensch aus Fleisch und Blut, nur mit einer ganz anderen Sprache.

Natürlich hatte ich auch viel Pornografie konsumieren müssen, also inspizieren, sichten und ordnen müssen, das verstand sich in dem Fall von selbst. Dem Beruf und der Berufung muss man alles unterordnen: Es hilft nichts. Da heißt es: Opfer bringen! Natürlich würde man in meinem Nachlass eine gigantische pornografische Sammlung zutage fördern, und vielleicht würden diejenigen, die keine intimen Kenner meines Werks waren, die Existenz dieser Sammlung fehlinterpretieren. Aber jetzt war ich tot, jetzt spielte das keine Rolle mehr. Sollten die Leute denken, was sie wollten! Außerdem würde sich meine geliebte Tochter Ira demnächst auf die Heimfahrt machen, um sich von mir, ihrem Vater, dessen Tod auch sie komplett überrascht und schockiert hatte, zu verabschieden. Sie würde mich ein letztes Mal drücken, herzen, und den Mund, die Wange, die Stirn meines schönen Leichnams ein letztes Mal küssen. Nach meiner Abholung würde sie Marion dann wohl bei der Organisation der Trauerfeierlichkeiten assistieren. Ira hatte ich in einem Brief, der im Fall meines Todes zu öffnen war, neben vielen anderen unerlässlichen Punkten genaue Instruktionen gegeben, wo diese pornografische Sammlung versteckt war, mit der Bitte, sie restlos zu vernichten, auch wenn es sich in meinem Fall um literarischen Nachlass, um Materialien handelte: So habe auch ich es vor langer, langer Zeit nach dem Tod meines Vaters mit dessen pornografischer Sammlung gehandhabt: ein allerletzter Liebesdienst unter Blutsverwandten, von Gen zu Gen sozusagen, wenn auch natürlich ein Verlust für die Wissenschaft.

Materialien: selbstverständlich eine Ausrede. Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange geniert sich fürchterlich für die Lektüre seines Es. Man kann seine Gegenwelt nicht abschaffen. Hieß es nicht auch in den Nachrufen auf Michelangelo und Thomas Mann, »das Sinnliche« habe sich ins »eklatant Unwürdige verirrt und tief hinabgeführt unter den eigenen geistigen und menschlichen Rang – wobei das Element der Erniedrigung grausamerweise das Verlangen furchtbar zu stacheln vermag«. Aber der dunkle Drang muss bis zum letzten Lebenstag in strengster Quarantäne bleiben. Marion hat das beste Wort gefunden, diesen dunklen Drang zu klassifizieren – und ihn zu entsorgen: Er ist zweidimensional. Das Adjektiv der Vergebung und Erlösung.

Als Leopold, der letzte Ritter von Sacher-Masoch zum zweiten Mal starb, wurde er, wie er es testamentarisch verfügt hatte, secirt und im nächsten Krematorium verbrannt. Die Mitglieder des Oberhessischen Volksbildungsvereins begleiteten ihren verstorbenen Obmann zum Bahnhof. An der Trauerfeier in Heidelberg nahmen die Witwe und seine vier Kinder teil, der zwanzigjährige Sohn Demetrius, die neunjährige Tochter Olga, die achtjährige Tochter Marfa und der sechsjährige Ramón. Leopolds Söhne Leopold und Alexander nahmen nicht teil, sie waren ihrem Vater bereits vorausgestorben. Leopold von Sacher-Masoch war mit neunundfünfzig Jahren gestorben, fünf Jahre vor Beginn des neuen, des zwanzigsten Jahrhunderts. Seine Urne verwahrte seine zweite Frau in ihrem Haus in Lindheim fast dreiundzwanzig Jahre (angeblich stand sie, also gewissermaßen er, auf seinem eigenen Schreibtisch), bis sie, Leopolds Gattin, zeitgleich mit dem Ende des Ersten Weltkriegs selber starb.

Ich hatte also in den letzten beiden Jahren meines Lebens jede Menge Material zusammengetragen, viel recherchiert und auch bereits die eine oder andere Textpassage zu Papier gebracht, allerdings ungeordnet, unzusammenhängend und keiner Erzählchronologie folgend, chaotisch, wie aller Anfang eines Werks ist. Die Textbrocken waren wie Inseln, die aus dem Meer des Ungeschriebenen ragten. Die Erschaffung des Festlands, die Trockenlegung der Welt des Romans hatte mein Tod vereitelt.

Titel hatte ich in diesem frühen Stadium keinen, aber das bereitete mir kein Kopfzerbrechen: Titel kamen und gingen während des Schreibens immer, am Ende würde einer bleiben. Für das erste Kapitel des Sacher-Masoch-Projekts hatte ich mir am Konzeptpapier die Stichworte notiert: Lindheim. Idylle. Frühstück. Frühling. Mit diesem Bild also hätte die Geschichte beginnen sollen, am Morgen des 25. Mai 1894.

Leopold Ritter von Sacher-Masoch, achtundfünfzig Jahre alt, und seine Frau Hulda, zehn Jahre jünger als ihr Gatte, sitzen auf der Terrasse des Herrengartens, eines kleinen Parks, der ihr Gutshaus in Lindheim umgibt, beim Frühstück. Sie hat ihm Obst aufgeschnitten, vor allem Erdbeeren, jetzt Ende Mai kommt die Zeit dafür. Er hat die weichen Eier für beide geköpft, wie immer. Die Kinder – Olga, sie ist acht, und Marfa, sieben – sind in der Schule, Ramón, fünf, hat seine Mutter in den Kindergarten gebracht. Die Vögel zwitschern, sonst ist es ruhig. Lindheim ist ein kleines Dorf in Oberhessen in der Wetterau, fünfunddreißig Kilometer von Frankfurt entfernt, der Stadt Schopenhauers, des großen Weisen. Graz ist weit weg. Graz und Bruck an der Mur und was für Städte und Städtchen es in der Monarchie sonst noch gibt. Leopold von Sacher-Masoch lebt im Exil, wie viele österreichische oder deutsche Dichter vor und nach ihm im äußeren wie im inneren Exil. Er hat österreichischen Boden seit einem guten Dutzend Jahren nicht mehr betreten, seit damals, als er in Abwesenheit in einem Ehrenbeleidigungsprozess gegen seinen eigenen Verleger zu einer viertägigen Arreststrafe verurteilt worden ist. Dieser Schmach wollte sich Leopold nicht aussetzen, und bevor er sich der Macht einer korrupten Justiz unterwarf, verließ er lieber das Land und das Reich auf Nimmerwiedersehen und nahm seine Familie mit. Seither ist es eine ausgemachte Sache, dass Leopold Österreich, wie immer es sich kennzeichnen mochte, nie wieder betreten würde. Es ist zu viel passiert. Mit Grauen denkt er nicht nur an das skandalöse Wiener Urteil zurück. Mit Grauen denkt er an Graz zurück, mit Grauen denkt er an Bruck an der Mur zurück! Ein Kind von ihm lebt noch in Klagenfurt: Dagegen lässt sich jetzt nichts mehr machen. Die deutschen Erdbeeren sind auch schmackhafter als die österreichischen, so viel steht fest.

Hier in Lindheim hat man Leopold gut aufgenommen. Er und seine Familie sind wohlgelitten. Hier ist er genesen, hier ist er zur Ruhe gekommen. Aber er ist keineswegs untätig! Der Oberhessische Volksbildungsverein, den er Anfang letzten Jahres ins Leben gerufen hat, hält ihn den ganzen Tag auf Trab! Ein politischer Kopf ist Sacher-Masoch doch immer schon gewesen! Seine Ansichten waren von jeher einerseits die fortschrittlichsten, andererseits die radikalsten! Gleiche Rechte für Männer und Frauen – auf Punkt und Beistrich! Abschaffung des Erbrechts! Für Kaiser, Volk und Vaterland einerseits! Andererseits Freiheit! Gleichheit! Brüderlichkeit! Das alles musste unter einen Hut zu zwingen sein! Bei Solferino hat der junge Leopold noch für Österreich gekämpft und trug seither die Tapferkeitsmedaille auf der Brust! Der Dank dafür waren statt acht Tagen Arrest bloß vier! Aber jetzt gilt es, mit dem Oberhessischen Volksbildungsverein für die neue, bahnbrechende Idee des Sozialismus zu kämpfen, gegen die Judenhetze, für die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Bauern! Immerhin ist es Leopold gelungen, im letzten Jahr mit seinem Verein dreißig Zweigstellen zu gründen, zwanzig Volksbibliotheken und vier Volksbühnen zu errichten. Darauf kann er stolz sein! Die Menschen dürsten nach Bildung! Nach Kultur! Gerade die einfachen Menschen! Und sie sind so dankbar! Allein im abgelaufenen Winter hat der Verein summa summarum zweiundfünfzig Vorlesungen und zwölf Theatervorstellungen auf die Beine gestellt.

Nach dem Frühstück wird sich Leopold wieder ins Gutshaus hinauf in den ersten Stock zurückziehen und an seinem Vortrag Rosegger für Bauern weiterarbeiten. Alles über Als ich noch ein Waldbauernbub war und Als ich Christtagsfreude holen ging und Ein Freund ging nach Amerika mit der tieftraurigen Zeile Schick mir Erde aus Steiermark. Muss Frau und Kind begraben. Mit Rosegger verbindet ihn ein Kapitel seiner Lebensgeschichte, über das er jetzt nicht mehr nachdenken will. Das ist vorbei. Und außerdem gilt es, ein Theaterstück vorzubereiten. Gerade die einfache Bevölkerung lechzt danach! Leopold hat mit der Lindheimer Laienspieltruppe kurze Stücke von Goethe, Kotzebue und Theodor Körner aufgeführt. Jetzt hat er sich vorgenommen, eine Novelle von eigener Hand zu dramatisieren und auf die Bühne zu bringen, nämlich: Die lebende Bank. Viel Arbeit! Sehr viel Arbeit! Zunächst aber die zweite Tasse Kaffee und die Morgenzigarre in der strahlenden Frühlingssonne. Was für ein herrlicher Tag! Hulda schlug die Zeitung auf und las Leopold vor, dass er gestorben war.

Selten treten Totenbeschauern beim Totenbeschauen Tränen in die Augen. Aber als mein altes Mädchen mich, der ich doch um einige Jahre jünger als sie selbst war, als Toten sah, bekam sie feuchte Augen. Sie zitterte, und Marion, die sie zu mir geführt hatte und selbst von tiefem Schmerz mitgenommen war, drückte die Frau Doktor Walzer an sich, als wollte sie Trost finden, indem sie tröstete. Eine innige Umarmung der Frauen, ein einverständiges Kopfschütteln über das Unverständliche und Verstörende dieser Tragödie. Dabei war meine Todesursache eigentlich klar, meinte ich jedenfalls, und die Ausstellung des Leichenbegleitscheins sollte nur eine Formalität darstellen.

Ausgerechnet eine Pathologin war der letzte Mensch in meinem Leben gewesen, mit dem ich mich näher eingelassen und in meinen späten Jahren Freundschaft – platonische Freundschaft selbstverständlich – geschlossen hatte. Mein altes Mädchen wollte gar nicht so genannt werden – welche Frau will schon altes Mädchen genannt werden –, aber ich empfand diese Bezeichnung immer als Ehrentitel und Zeichen der Zuneigung. Nachdem sie Vertrauen zu mir gefasst hatte, wurde sie überaus mitteilsam, und tatsächlich habe ich beträchtliches literarisches Kapital aus ihren Belehrungen und Erzählungen geschlagen.

Ich war nicht der erste Schriftsteller, dessen Überreste vor ihr lagen. Friedrich Torberg, dessen beste Novellen zum Höchsten zählen, was unsere österreichische Literaturgeschichte vorzuweisen hat, und dessen Nachlassverwalter und Biograf vor vielen Jahren auch mein eigener Verlagslektor gewesen war, war nicht nur in dem Haus in der Porzellangasse geboren worden, in dem mein altes Mädchen eine Zeit lang gewohnt hatte. Er war auch auf ihrem Seziertisch gelegen.

Über Obduktionen hatten wir öfters gesprochen, freilich ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, dass ich selbst jemals Gegenstand einer solchen Obduktion werden könnte, noch dazu von ihr, wenn schon nicht selbst durchgeführt, so veranlasst. Aber aus diesen Gesprächen wusste ich, dass Doktor Walzer die Abnahme der klinischen Leichenöffnungen, bloß weil die Todesursache klar war, sehr bedauerte. Schuld an der Misere, dass heute immer weniger seziert würde, seien kurioserweise die rasanten Fortschritte und dramatischen Verbesserungen der Diagnostik und insbesondere der sogenannten bildgebenden Verfahren, sagte sie, wodurch sowohl die Ärzte als auch die Studenten nicht mehr zu sehen und zu kombinieren und zu diagnostizieren lernten. Die Obduktionen sind tatsächlich der Punkt, an dem sich Medizin und Literatur treffen. Wie die Pathologen sie aus medizinischem Interesse öffnen, öffnen Dichter Leichen aus literarischem Interesse und erforschen das Innere. Ärzte und Schriftsteller stöbern in den Eingeweiden. Eine Geschichte kann erst dann wirklich erzählt werden, wenn der Tod ihres Helden eingetreten ist. Eine gute Geschichte erzählt immer, woran ihr Held gestorben ist. Jede gute Geschichte ist eine Totenrede, erst aus der Totenrede ist die Biografie hervorgegangen. Eine gute Geschichte beginnt am Grab.

Da ich nicht im Krankenhaus und schon gar keinen »Mors in tabula«, also auf dem Operationstisch gestorben war, stand in meinem Fall keine klinische und wohl auch keine gerichtsmedizinische, sondern eine sanitätspolizeiliche Obduktion zur Debatte. Denn zweifelsohne handelte es sich bei mir um einen Todesfall im privaten Bereich: Ich war, wenn auch überraschend, zu Hause gestorben.

Ob denn eigentlich ein Feminacapta-Test gemacht worden sei, fragte Frau Doktor Walzer Marion. Die bestätigte ihr das und bekannte gleichzeitig, dass sie gar nicht wisse, was Feminacapta bedeute. Aber vorläufig dürfe sie das Haus nicht verlassen.

Wegen der Ansteckungsgefahr, erklärte Doktor Walzer. Ein Virus. Ein bisher unbekanntes, völlig neuartiges Virus, das in einem ukrainischen Frauengefängnis ausgebrochen sei, woher es auch seinen Namen habe und das zur Stunde auch Virologen noch ein Rätsel sei. Man wisse nur, dass es hoch ansteckend sei und zu einem qualvollen Tod führen könne. Es sei aber – außerhalb der Ukraine – in ganz Europa und auf der ganzen Welt kein einziger Fall bestätigt worden – vermutlich handle es sich um ein vorübergehendes tropenmedizinisches Phänomen wie die Schweinegrippe oder die Vogelgrippe, das sich bald wieder gelegt haben würde. Nur bei plötzlichen Toden – und von dem müsse man in meinem Fall ja leider sprechen – empfehle die Weltgesundheitsorganisation als reine Vorsichtsmaßnahme Testungen.

4

Das Sacher-Masoch-Projekt