18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Picus Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In einer Sekunde laufen drei Zeitebenen, drei Zeitreisen und drei Geschichten zusammen. Oder sind es doch sechzig Jahre? Hundertvierzig Jahre?Der Schriftsteller Egon Friedell, der sein Leben lang immer wieder als Goethe auf den Bühnen stand, sprang 1938 auf der Flucht vor der SA aus dem Fenster seiner Wohnung in den Tod. In den Sekunden dieses Sprungs und seines Sterbens zieht nicht nur sein Leben an ihm vorbei, er trifft auch auf den Schriftsteller H.G. Wells und dessen "Time Machine". Die beiden versuchen, das Geheimnis von Friedells nunmehr endlosem Fenstersturz zu ergründen. Was folgt, ist eine Odyssee durch die Zeiten, durch das Wien der Kaffeehauskultur ebenso wie durch die Gegenwart. Und immer wieder taucht Goethe auf – der möglicherweise mehr mit Friedell zu tun hat, als dieser selbst ahnt …Egyd Gstättner setzt einem Großen der europäischen Kultur – und dem Leben selbst – ein Denkmal.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 420

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

EGYD GSTÄTTNER

WIENER FENSTERSTURZ

Copyright © 2017 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien

Alle Rechte vorbehalten

Grafische Gestaltung: Dorothea Löcker, Wien

Umschlagabbildung: © IMAGNO/Austrian Archives

ISBN 978-3-7117-2055-9

eISBN 978-3-7117-5355-7

Informationen über das aktuelle Programmdes Picus Verlags und Veranstaltungen unterwww.picus.at

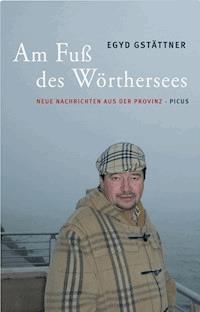

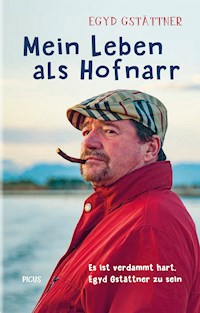

Egyd Gstättner, geboren 1962, lebt als freier Autor in seiner Heimatstadt Klagenfurt. Ständige Publikationen in »Kleine Zeitung« und »Die Presse« und anderen österreichischen und internationalen Medien. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Im Picus Verlag erschienen unter anderem »Das Geisterschiff«, »Am Fuß des Wörthersees«, »Das Freudenhaus« (2015) sowie »Karl Kraus lernt Dummdeutsch« (2016).

http://members.aon.at/gstaettner/index.html

EGYD GSTÄTTNER

WIENERFENSTERSTURZ

oder: Die Kulturgeschichte der Zukunft

Roman

PICUS VERLAG WIEN

Inhalt

ERSTES BUCH

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

ZWEITES BUCH

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

DRITTES BUCH

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Es ist durchaus möglich, dass einen der Umstand, keine Mutter gehabt zu haben, stärkt, allerdings in einer Weise, die man niemandem wünscht. (…) Es geht darum, anzuerkennen, dass in der Welt etwas Böses begangen wurde; und dass sich dessen Konsequenzen konzentrisch ausbreiten. Es geht auch darum, anzuerkennen, dass dieses Böse endgültig ist; dass sich nichts von dem, was getan wurde, jemals wieder rückgängig machen lässt.

MICHEL HOUELLEBECQ

ERSTES BUCH

1

In einer Sekunde werde ich tot sein. Die Hölle, aus der ich flüchte, ist gestern endgültig und unwiderruflich losgebrochen. Aber dass diese Hölle auch Wien zerfressen würde, das war seit Tagen, seit Wochen, seit Langem schreckliche Gewissheit und seit Jahren absehbar. Ausweg gab es jetzt keinen mehr. Gestern ist das Land untergegangen. Gestern ist sein Kanzler der Gewalt gewichen und hat sich im Radio von seinem Volk verabschiedet. Aber eigentlich ist gestern mit dem Land auch die Welt untergegangen.

Mein ganzes erwachsenes Leben, vom allerersten Jahr des Jahrhunderts weg, lebte ich fast vierzig Jahre lang in dieser Wohnung und war hier so zu Hause, wie man nur zu Hause sein kann: meine Höhle im dritten Stock. Diese Wohnung war die Kommentierzentrale der Welt, der Anfang und das Ende jeden Tages. Die Möbel hatte ich von meinen Eltern übernommen; das heißt: von meinem Vater. Das war mein Reich, und in diesem kleinen Reich war Platz für alle Reiche aller Zeiten dieser Welt gewesen. Ich hatte es in diesen vierzig Jahren vielleicht manchmal dumpf gefühlt, aber doch nie wirklich daran gedacht, dass eine Wohnung im dritten Stock zu einer Falle werden kann, einer tödlichen Falle, aus der es im Fall des Falles kein Entkommen geben würde. Jetzt war die Falle ganz plötzlich zugeschnappt. Jetzt war mir der Fluchtweg abgeschnitten. Wohin hätte ich auch flüchten sollen? Flüchten wollen? Zürich, Paris, London, New York? Die Exzesse der amerikanischen Bürokratie, mit denen die Amerikaner die unglücklichen Opfer in ihrem Netz unerfüllbarer Bedingungen zu Tode zappeln lassen? Oder gar Richtung Osten? Schwermütig herumsitzen und auf den Tod warten wie Ovid am Schwarzen Meer? Hör mir auf! Alles nichts. Kufstein eine Zeit lang vielleicht. Aber Dauerlösung wäre Kufstein auch keine gewesen. Alles außerhalb dieser Wohnung war Blödsinn.

Ich hörte Hermines Schrei. Ich schaute nach. Ich sah die beiden feisten Burschen in ihren SA-Uniformen nur einen Augenblick. Ich schloss ganz ruhig die Bibliothekstür hinter mir und verschwand ins angrenzende Schlafzimmer. Eine Frage von Sekunden jetzt. Seneca! Wenn ich wenigstens im Arbeitszimmer gewesen wäre, wo ich die Phiole liegen gelassen hatte. Als ich die vulgären Stimmen draußen im Stiegenhaus hörte, war mir schlagartig klar gewesen, was zu tun war. Mein Todesurteil! Sechzig Jahre, zwei Monate, fünfundzwanzig Tage, plötzliches Todesurteil, Vollstreckung: Sofort. Rettungsversuch, Unsinn. Ein letztes Mal würde ich meine Wohnung verlassen! Mein Reich! Meine Welt. Alles ging jetzt ganz schnell. Alles spielte sich in wenigen Augenblicken ab. Die Straßenschuhe hatte ich noch an. Ich band den Hausmantel zu, kippte den Slibowitz, den ich mir eben eingeschenkt hatte, in einem Zug hinunter, schritt zum Fenster, öffnete es, kletterte aufs Fensterbrett, stützte mich mit beiden Armen ab und schaute auf die nächtliche Semperstraße hinunter. Ich wollte nicht sterben. Ich war feig.

Im fahlen Licht der Straßenlaternen sah ich einen Passanten tief unten an der Kreuzung stehen, ein kleiner Mann mit großem Hut. Der Hut ein schwarzer Zylinder, wie man ihn vor zwanzig, dreißig Jahren getragen hatte. Er sah zu mir in die Höhe. Der kleine Mann formte mit seinen Händen einen Trichter vor seinem Mund und rief etwas herauf, ich konnte ihn aber nicht verstehen. Die Krempe des Hutes löschte die Augen aus seinem Gesicht. Er hatte ein seltsames Ding bei sich. Wie hoch oben ich hier war! Wie tief unten er! Als ich vor ein paar Jahren einmal aufs Dach geklettert war, weil ich die Idee hatte, eine Dachterrasse anzulegen, war mir das Haus nicht so hoch vorgekommen. Eine Dachterrasse wäre die Vollendung meiner Gentzgassenwelt gewesen, und auch Hermine hätte sich gefreut. Aber leider war der Hausbesitzer dagegen gewesen. Mit meinem Gewicht hätte ich den Mann unten erschlagen können! »Vorsicht, bitte!«, rief ich in die Tiefe, »treten Sie zur Seite!« Aber der Mann gestikulierte weiter.

In meinem Rücken wurde die Schlafzimmertür aufgerissen, Stimmen drangen herein.: … »Anzeige« … »Balkon« … »auf Hakenkreuzfahne geschossen« … »abholen« … Jetzt war die allerletzte Frist verstrichen. Es ist alles aus! Aus! Aus! Ich will nicht sterben. Aber zu fassen würde mich das Nazigesindel nicht kriegen. Diese Brut! Diese schwarzen Seelen! Jeder Mensch ist der Dichter seiner eigenen Biografie! Ich drückte mich weg und sprang. Kein Tod kommt überraschend, tragisch, zu früh. Jedes Leben enthält, ganz organisch, Todesart und Todesstunde. Mich würde keine Kreatur der Dunkelheit zwingen, am Ende meines Lebens das Trottoir der Gentzgasse mit der Zahnbürste zu putzen! Diese Demütigung nicht! Der Slibowitz sagte mir: Du stürzt nicht in die Hölle hinein, du stürzt aus der Hölle heraus! Der Slibowitz meinte es gut mit mir, aber aus der Hölle herauszustürzen ist schrecklich genug. Niemand springt mit, niemand sonst hat es notwendig, niemand sonst tut es hier und jetzt, nur ich. Ich bin allein. Schau, Slibowitz: Eine ganze Stadt, Millionen Häuser, Milliarden Fenster, aus keinem der Milliarden Fenster hier springt einer, nur ich. Jetzt! Ich bin der Einzige. Kein Weg zurück. Jetzt! Ein paar sind doch schon gesprungen! So ist es ja nicht! Die Leute schmeißen sich von den Dächern! Eines Tages werden alle springen, sagte der Slibowitz. Einen nach dem anderen werden sie vom Trottoir kratzen oder aus der Donau fischen. Ich will nicht sterben. Das will niemand, sagte der Slibowitz. Der Sturz dauerte viel länger, als ich es für möglich gehalten hatte. Die Dächer, die Häuserfronten, die Straße, alles begann sich in rasender Geschwindigkeit zu drehen wie ein Karussell im Prater, alles verschwamm und zerfloss in meinen Augen und flitzte weg. Die Stadtbahnstation gleich gegenüber flitzte weg, auch die Volksoper. Was spielten die heute? Den Fidelio vielleicht? Oder den Fliegenden Holländer? Die Vorstellung musste noch im Gange sein. Die letzten Minuten. Ich hatte natürlich keine Zeit. Ich häutete mich. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, Schicht um Schicht würde mir in Windeseile abgezogen: der Hausmantel, Anzug und Hemd, schließlich die Haut selbst. Eine unsichtbare Hand griff aus dem Wiener Nachthimmel und zog mir alles ab. Dass der Sturz aus dem Fenster im dritten Stock eines Hauses so unglaublich lange dauern kann! Eine Ewigkeit! Alles spielte sich in wenigen Augenblicken ab, aber die Augenblicke dauerten Jahre. Jahre falle ich! Jahrzehnte! Ich falle und falle und falle. Ich will es nicht erleben. Ich will nicht sterben. Aus. Stopp. Retour … Ich will nicht sterben. Jetzt ist der letzte Augenblick, bevor ich kopfüber auf dem Pflaster aufschlage und mein Körper zerplatzt. In der nächsten Sekunde werde ich tot sein.

2

HERMA KOTAB Wenn ich gewusst hätte, wer vor der Tür steht, hätte ich sie verriegelt. Doppelt verriegelt. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe die Pforte zur Hölle geöffnet.

All die letzten Nächte waren endlos und quälend gewesen. Wir waren selten vor dem Morgengrauen ins Bett gekommen, wir waren total erschöpft. Auch gestern. Meine Mutter war am Ende ihrer Kräfte. Sie hatte sich zu Bett begeben und mich meinem Schicksal überlassen. So saß ich allein mit Onkel Friedell in seinem Studierzimmer und versuchte, ihn von seinen Selbstmordgedanken abzubringen. Seneca. Sokrates. Hegesias. Er redete seit Tagen von nichts anderem mehr. Er will nicht. Er kann nicht. Er kann nicht mehr. Er will nicht mehr. Der ganze Mann: eine Wunde. Eine einzige klaffende Wunde. Ich hatte, das sage ich offen, auch und vor allem Angst um meine Mutter. Ich war vor ein paar Tagen zufällig Zeugin geworden, wie Onkel Egon sie angefleht hatte, mit ihm gemeinsam in den Tod zu gehen. Meine Mutter! Nicht auszudenken! Ich war entsetzt.

Meine Mutter war Onkel Egons eigentliche Frau, genau genommen. Sibirisch. Sie wäre eine gute Ehefrau gewesen, in zweiter Ehe, sozusagen. Fräulein Lina wäre ganz bestimmt keine gute Ehefrau gewesen, auch für die erste Ehe nicht. Sie hätte Onkel Egon mit ihren Launen und Eskapaden unglücklich gemacht, wie sie ihn tatsächlich zur Verzweiflung gebracht und verrückt und unglücklich gemacht hat, ein Leben lang, auch ohne mit ihm verheiratet gewesen zu sein. Fräulein Lina ist dieser neue Typus Frau, der nur an sich selbst denkt und die Männer wie Puppen tanzen lässt. Eine Unglücksmacherin. Selber unglücklich machen sie mit sicherer Hand alle rund um sich auch noch unglücklich. Solche Frauen nehmen kein gutes Ende. In der zweiten Ehe geht es nicht mehr um das Eine. Sondern um das andere. Bei einer derartigen Leibesfülle wäre das Eine auch kaum noch möglich; da wird schon das Binden der Schnürsenkel zu einem Leistungssport. Aber der Schoß einer Frau ist für vieles gut, zum Beispiel für Schutz und Geborgenheit. In meinem Schoß hatte der arme Onkel Egon gestern seine letzte Ruhestätte gefunden, gewissermaßen. Er hatte mich gebeten, ihm aus seinem Manuskript, der Kulturgeschichte des Altertums vorzulesen, und während ich das tat, ging er in seinem Studierzimmer auf und ab, schweigend, rauchend, trinkend. Auch als ich vorzulesen aufgehört hatte, ging unser lieber Herr Doktor weiter unruhig auf und ab, weiter schweigend, weiter rauchend, weiter trinkend, eine Ewigkeit. Plötzlich packte ihn wieder die nackte Angst und Verzweiflung, die seit Tagen und Wochen an ihm nagte. Herr Egon fiel vor mir auf die Knie, vergrub seinen Kopf in meinem Schoß, zitterte, weinte, schluchzte, alles sei aus, die Welt gehe unter, ich möge ihm um Gottes willen helfen! »Bitte, bitte, Herma!«, wimmerte er, »Bitte, bitte!« Dieser massige Mann war wie ein Kind. Was soll ein einzelnes Frauenzimmer gegen den Weltuntergang ausrichten? Ich streichelte über seinen Kopf, den er immer tiefer in meine Schenkel vergrub. Wie hätte ich ihm anders helfen können? Er hätte mein Vater sein können. Ich hätte seine Tochter sein können. Hinter seinem Rücken habe ich ihn Onkel genannt und in Tirol einmal Halbpapa. Wie es einen Halbbruder gibt, muss es auch einen Halbpapa geben, habe ich als Kind gedacht. Wer mein Papa ist, habe ich nie erfahren. Ich wollte so gern einen Papa haben.

Schließlich löste er sich wieder, fasste sich, stand auf, steckte das Manuskript und noch ein zweites, dünneres, das er seiner Schreibtischschublade entnommen hatte, in ein Kuvert, klebte es zu, reichte es mir und gab mir den Auftrag, das Kuvert einem Herrn Erwin Goldarbeiter auszuhändigen, dessen Telefonnummer er mir gab. Er solle die beiden Manuskripte ins Ausland schaffen, in Sicherheit bringen und sich um die Publikation kümmern. Ich hatte ein mulmiges Gefühl.

Besuche hatte der Onkel Friedell in der Gentzgasse gerade in den letzten Tagen viele bekommen: das Fräulein Zeemann, die Frau Hofrat Zuckerkandl, den Herrn Polgar, die Frau Doktor Pollak sowieso. Alle redeten ihm gut zu, alle redeten ihm ins Gewissen, alle vergeblich. Onkel Egon war nicht aus der Wohnung zu bringen. Diese Wohnung war seine Festung geworden. Auch heute hatte er die Wohnung den ganzen Tag lang nicht verlassen. Er aß nicht mehr. Er trank nur noch. Gerade ein paar Löffel Suppe zu Mittag, die meine Mutter ihm gekocht hatte. Frittatensuppe. Rindsuppenparadies Österreich!, hatte Onkel Egon bitter angemerkt, als er den Löffel zum Mund führte, was für eine gute Frittatennazisuppe! Nazisuppenparadies Donaugau Ostmark! Abends kamen Herr Csokor und seine Frau, Walther Schneider und auch noch einmal Fräulein Zeemann zu Besuch. Alle rieten Friedell dringend zur Emigration. Walther meinte, er habe Freunde in München, da sei Egon sicher. München, stöhnte mein Onkel, das sei ja überhaupt das Allerletzte! München! Nie im Leben! Wie soll der Wiener Goethe nach München gehen, wo selbst der Münchner Goethe aus München geflohen ist? Hitler ist von Wien nach München gegangen. Dieser Weg ist vermint. Das ist kein Weg mehr. Oder in den Osten, meinte Csokor, Polen, und über den Osten nach Amerika. Die Welt sei groß, und Hoffnung lauere überall. Friedell flüsterte: Ausausaus. Fräulein Zeemann meinte, andere emigrierten ja auch: Man müsse jetzt zusammenhalten, solidarisch, ein Vorbild sein. Friedell schüttelte den Kopf und rauchte und trank. Er begleitete die Freunde zur Tür und umarmte sie. Er versprach ihnen, schlafen zu gehen. Dann zog er sich den Hausmantel an, legte sich auf den Diwan, goss sich den nächsten Slibowitz ein, zündete sich die nächste Zigarette an. Für seine lange Studentenpfeife hatte er längst keine Muße mehr.

Als es gegen zehn Uhr an der Tür klingelte, öffnete ich in der Vermutung, es müsse einer der besorgten Freunde sein, der noch einmal zurückgekommen war, um einen allerletzten neuen Versuch zu unternehmen, Onkel Egon umzustimmen, zu überreden, zu überzeugen, an seine Vernunft zu appellieren. Die Schweiz! Oder Frankreich! Oder England! Vorübergehend. Nur vorübergehend. Einstweilen, bis sich die Lage einigermaßen entspannt habe. Man müsse die Dinge jetzt realistisch sehen, aber man dürfe umgekehrt die Hoffnung auch nicht aufgeben. Es sei nicht aller Tage Abend. Es waren aber zwei junge Burschen von der SA in ihren Stiefeln, Breecheshosen, braunen Hemden mit der Hakenkreuzbinde und der Schaftmütze. Ich erschrak bei ihrem Anblick. »Heil Hitler! SA-Oberfeldwebel Fleischhacker! SA-Unterfeldwebel Holzhauser!«, brüllten die beiden Burschen. »Wohnt hier der Jud Friedell?« Ich schluckte. Was sollte ich machen? Was sagen? Leugnen wäre zwecklos gewesen. Ob man den Onkel Egon überhaupt als Juden bezeichnen konnte? Ich weiß nicht. Er war ja schon als junger Mensch zum Protestantismus konvertiert. Als Neunzehnjähriger! Er hat mir erzählt, er habe seine Verwandtschaft damals an den Rand der Verzweiflung gebracht, indem er beschloss, aus dem lebensverneinenden mosaischen Glauben auszutreten und zum protestantischen Augsburger Bekenntnis überzuwechseln.

Aber mein Onkel war viel zu belesen, viel zu gebildet, viel zu gescheit, um irgendeiner Religionsgemeinschaft wirklich anzugehören. Wie er über allem stand, stand er auch über den Religionen. An allem zweifeln, war seine Maxime, aber zweifeln mit Genuss. Glauben muss man immer, sagte Onkel Egon mir, aber zuallererst an sich selbst. Sogar das eigene Leben wird unwirklich, wenn man nicht daran glaubt. »Wenn Sie den Herrn Doktor Friedell meinen«, sagte ich schließlich mit einem fast trotzigen Unterton, »der wohnt hier.« Kaum hatte ich das gesagt, kam meine Mutter, offenbar vom Lärm geweckt, im Nachthemd aus ihrem Zimmer, erblickte die beiden Männer in der SA-Uniform und schrie auf.

Durch diesen spitzen Schrei alarmiert stand in der Bibliothekstür im nächsten Moment er selbst – groß und mächtig und schicksalsgebietend, hätte ich beinahe gesagt, denn so war es mir vorgekommen; aber er stand da groß und machtlos: Doktor Egon Friedell, Onkel Egon. Mein Halbpapa. »Uns ist zu Ohren gekommen, dass …« – aber noch bevor SA-Oberfeldwebel Fleischhacker fertigbrüllen konnte, was ihm zu Ohren gekommen war, kam, um die Szene komplett zu machen, aus der entgegengesetzten Richtung der Ferry das Treppenhaus heraufgehetzt, zu dem sich nun unwillkürlich alle umdrehten, die SA-Männer, meine Mutter und ich. Der Ferry war im Kino gewesen …

3

FRANZ KOTAB, GENANNT FERRY … Ja, das stimmt. Im Kino. Zur Feier des Tages, sozusagen. Und zwar mit dem Obersturmbannführer Ettmayr und den Hilfsuntersturmbannführern Kopetzky, Nidetzky und Maronsky. Ja, der Maronsky aus der Neubaugasse. Der junge Maronsky natürlich, nicht der alte. Ursprünglich wollten wir uns entweder Chez Jenny im Burgkino oder Die fremde Frau im Rotenturmkino ansehen. Wir entschieden uns dann aber für Zwischen den Eltern mit Willy Fritsch und Gusti Huber im Maria-Theresien-Kino, denn da spielte im Beiprogramm Tag der Freiheit – Reichsparteitag 1935. Der Ettmayr hatte diesen Film favorisiert, und man liegt nie ganz falsch, wenn man das tut, was Ettmayr will. Ich sage es, wie es ist. Der Beifilm war überzeugend, der Hauptfilm: so lala. Der Ettmayr, der am meisten von uns allen weiß und die besten Kontakte hat, hat uns nach der Vorstellung gesagt, das Kinowesen werden wir in den nächsten Wochen auch noch übernehmen, und mit wir meinte er die deutsche Reichsfilmkammer und das Reichspropagandaministerium. Zur Stunde gebe es in Wien noch sage und schreibe fünfundsechzig jüdische und neunzehn unter jüdischem Einfluss stehende Kinos, erklärte uns Ettmayr, die sich nicht genierten, feindliche Filme des fremdsprachigen Auslands zu zeigen – aber das würde jetzt alles arisiert! Radikal arisiert! Da johlte Kopetzky, da johlte Nidetzky, da johlte Maronsky. Heil Hitler! Überhaupt, meinte der Ettmayr, klinge der Begriff Kino für das deutsche Ohr zu fremdländisch. Man werde diesen Begriff in den kommenden Monaten gegen die Begriffe Lichtspiele oder Filmtheater austauschen. Jetzt breche nämlich eine neue Zeit an! Und der Ettmayr schlug außerdem vor, das Maria-Theresien-Kino gleich in Ostmark umzubenennen …

… plötzlich war Friedell weg. Wie vom Erdboden verschluckt zwischen Reichsfilmkammer und Reichspropagandaministerium. Wir hörten ein dumpfes Geräusch, eine Art Plopp! – und sahen einander fragend und betreten an. Meine Schwiegermutter stürzte in die Bibliothek, gefolgt von den beiden SA-Männern, meiner Frau und mir. Aber da war Friedell nicht. Hermine eilte aus der Bibliothek ins Schlafzimmer, trat ans geöffnete Fenster und sah auf die Straße hinunter. Wir hinter ihr. Etwas großes Dickes lag da unten in der Tiefe, nicht eindeutig zu erkennen im fahlen Schein der Straßenlaterne, eine voluminöse Masse …

4

HERMA Wir stürzten die Treppe hinunter – ein unpassendes Wort in dem Fall natürlich. Wir rannten blindlings auf die Straße, und das große Dicke war Onkel Egon. Frau Zeller, die drüben in der Gentzgasse 2 wohnt, stand da, hielt die Hände an den Kopf, schluchzte, gackerte wie ein Huhn, sie habe alles mitangesehen, sie habe den Herrn Doktor springen gesehen, wenige Meter von ihr entfernt sei er kopfüber aufs Pflaster geknallt. Mein erster Gedanke war: Jetzt ist es passiert! Jetzt ist es also passiert. Es war nur noch eine Frage der Zeit gewesen. Es hat so kommen müssen. Nur nicht unbedingt auf diese schreckliche Weise. Jetzt ist genau das passiert, wovor ich mich am meisten im Leben gefürchtet habe. Jetzt hat die Geschichte ihre schlimmstmögliche Wendung genommen. Jetzt ist es vorbei. Onkel Egon rührte sich nicht. Es war offensichtlich, dass er tot war. Trotzdem rief Ferry den Notarzt an …

FERRY … einer musste schließlich kühlen Kopf bewahren, und das war eben ich. Ich glaubte ja nicht, dass der Notarzt würde helfen können. Aber ich dachte mir, es würde auch nicht schaden. Irgendetwas an der Leiche Friedells schien mir seltsam. Ich kann nicht sagen was, aber irgendetwas war seltsam. Einen Augenblick lang schien mir da auch ein Mann mit einem Zylinderhut zu sein, der sich zum Leichnam hinunterbeugte, und im nächsten Moment war er weg. Aber vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Es war ja recht dunkel, und dann die ganze Aufregung! Lichter gingen in den Nachbarhäusern an, Fenster gingen auf, im Nu war die Kreuzung bevölkert, so etwas geht schnell …

HERMA Meine Mutter warf sich auf Onkel Egon und wimmerte: »Nein! Nein!« und dann: »Der Pollak soll kommen! Schnell! Der Herr Doktor Rudolf!« Meine Mutter schluchzte, brüllte, brüllte, schluchzte, hielt mit beiden Händen Egons Kopf, küsste seine Augen, seine Stirn, seine Wangen, schluchzte, brüllte, schluchzte. Da lag ihr Mann. Wer denn sonst? Vierunddreißig Jahre lang hatten die beiden zusammengelebt: vierunddreißig volle Jahre lang bis vor ein paar Sekunden! Diesen Mann hatte meine Mutter zum Mann genommen, nachdem er sie zur Frau genommen hatte. Diesen Mann hatte sie von dessen Mutter übernommen, die er Tante nannte, oder Fräulein, Fräulein Marie, die aber seine eigentliche Mutter war, weil seine Mutter keine Mutter gewesen war. Wie seine eigentliche Mutter, die Tante, das war, was eine Mutter für ihr Kind sein muss, das Kindermädchen nämlich, war meine Mutter das, was die Frau für den Mann ist, das Erwachsenenmädchen. Eine sibirische Verheiratung, eine sibirische Ehe. Das hat sogar Frau Lina bestätigt, öffentlich, immerhin. Wenn er in der Früh aufstand, nahm meine Mutter die Perolinspritze zur Hand und versprühte Fichtennadelduft in seinem Studierzimmer, um den Tabakgeruch vom Vortag zu vertreiben, Tag für Tag. Sie goss die beiden Pelargonienstöcke auf seinem Balkon, zwischen denen sein gewaltiges Werk entstand, solang dieses »Balkonien« seine Sommerresidenz war, seine Zinshausriviera im achtzehnten Bezirk. Sie schlug die schwere Plüschdecke am Frühstückstisch zurück, deckte den Essplatz weiß, servierte Herrn Egons Frühstück und stellte die silberne Tischglocke und das halbe Glas Bitterwasser dazu, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Nachdem Egon von der Morgenmahlzeit aufgestanden war, um im Studierzimmer mit der Morgenpfeife den Fichtennadelduft zu vertreiben, putzte sie seinen Inhalationsapparat in der Anrichte im Speisezimmer und staubte den Glasbehälter daneben ab, in dem er seinen in Spiritus eingelegten Blinddarm aufbewahrte. Meine Mutter hat penibel darauf geachtet, dass der Pharaonenkopf links hinter dem Schreibtisch seines Studierzimmers immer im Winkel von fünfundvierzig Grad zur Tischkante stand und das Federmesser, das kleine Tablett mit den nummerierten Bleistiften, das Kristallfläschchen mit dem Riechsalz, der Ständer mit der kanadischen Füllfeder, die Lupe immer in der Mitte hinten griffbereit waren. Anders hätte er unmöglich arbeiten können. Nicht ein Wort hätte er ohne die kanadische Füllfeder schreiben können!

Diesem Mann hatte meine Mutter vierunddreißig Jahre lang die Wäsche gewaschen und die Hemden gebügelt. Sie hängte ihm den passenden Hausmantel und den richtigen Anzug auf den Kleiderständer und legte ihm genügend Straßenbahnfahrscheine auf die Schlafzimmerkommode. Mit diesem Mann hatte sie tagtäglich den Speisezettel besprochen: Für diesen Mann hatte sie eingekauft und Schinkenfleckerln und Eiernockerln und Reisauflauf und Zwetschkenknödel gekocht. Er hat ihr gern beim Kochen zugesehen und sie nervös gemacht, indem er andauernd die Deckel von den Töpfen nahm und hineinguckte, sodass sie ihn manchmal auch aus ihrer Küche hinauskomplimentiert hat, und es war völlig undenkbar, dass das eines Tages nicht mehr so sein könnte. Meine Mutter war stets die Erste gewesen, der er probehalber ein eben fertig gestelltes Kapitel vorgelesen hatte, während sie ein Beuschel oder ein Gulasch oder Powidltascherln zubereitete. An seinem Bett hatte sie Nachtwache gehalten, wenn er fieberte, seine schweißnasse Stirn mit kühlen Tüchern abgewischt und ihm essiggetränkte Socken angezogen. Diesen Mann hatte sie gesund gepflegt, wenn er eine Kehlkopfentzündung hatte – und er hatte in diesen vierzig Jahren oft Kehlkopfentzündungen und Rachenkatarrh und Halsschmerzen und einmal auch eine schlimme Zungengrundangina. Das Wort Zungengrundangina hatte der Doktor Egon dem Doktor Rudolf zu verdanken, ihre Heilung, seine Genesung aber meiner Mutter. Dieser Mann hat aber umgekehrt auch für meine Mutter gesorgt, wenn es ihr nicht gut ging. Sie waren, wie es Wassermann in seinem Roman eben beschreibt, sibirisch verheiratet, das heißt, nicht nach irgendeinem bieg- und beugbaren Menschengesetz, sondern wie nach einem Naturgesetz. Sie war nicht in ihn verliebt und sie begehrte ihn nicht: Dafür wird meine Mutter wohl meinen Vater gehabt haben, nehme ich an. So wie ich den Ferry: Aber das sind vorübergehende Gefühle. Sie begehrte Onkel Egon nicht, aber sie liebte ihn. Für diesen Mann hat meine Mutter im Mai stets die Koffer gepackt – ganz genau nach seinen Anweisungen und gemäß der Liste, die er ihr gab. Mit den schweren Koffern dieses Mannes ist sie mit dem Zug nach Kufstein und im Oktober von Kufstein wieder zurück nach Wien gefahren, während er hoch über ihr mit dem Flugzeug nach Salzburg oder München oder Innsbruck reiste und erst dort die Eisenbahn nach Kufstein bestieg, weil das lange Sitzen seinen Beinen schadete. Aber auch in Kufstein war das Haus ihr Reich. Der Onkel Egon hätte auch in Tirol nicht den Landedelmann geben können, wenn meine Mutter nicht alles für ihn arrangiert hätte.

Für diesen Mann kaufte meine Mutter im Zuckerlgeschäft in der Lustkandlgasse hinter der Hochbahn seine Lakritzbonbons und Zitronenpastillen und Schokolademaroni und schickte sie ihm nach Berlin, wenn er sie von einer seiner Gastspieltourneen angerufen und darum gebeten hatte. Das allernotwendigste Zubehör seiner Existenz, seufzte Onkel Egon immer wieder mit einem Anflug von Schmunzeln, bekomme man eben leider nur in Wien, sonst nirgendwo auf der Welt. Einmal hatte Egon Friedell meine Mutter auch nach Berlin mitgenommen und ihr dort einen Pelzmantel gekauft, wie ein richtiger Mann seiner richtigen Frau einmal in seinem Leben einen Pelzmantel kauft. Auf diesen Berliner Pelzmantel waren beide sehr stolz.

Für diesen Mann kaufte meine Mutter den Powidl und versteckte ihn, damit er nicht gar zu viel davon aß. Denn seine Leibesfülle wurde mit den Jahren immer gewaltiger, da halfen alle Diäten und Kuren in Sanatorien nichts. Fräulein Dorothea nannte ihn einmal Nilpferd. Meine Mutter versteckte den Powidl aber auch wieder nicht so gut, dass Onkel Friedell ihn nicht hätte finden können, wenn ihn mitten in der Nacht der Naschzwang überkam und er verzweifelt danach suchte. Meine Mutter wusste natürlich, dass Egon selbst geheime Depots in der Wohnung anlegte, wo er Lakritzbonbons und Schokolademaroni und Powidl und übrigens auch Slibowitz vor ihr versteckte, damit sie ihn nicht vor ihm verstecken konnte. So sind Mann und Frau, Sibirier und Sibirierin. Dieser Mann lag nun reglos auf der nächtlichen Semperstraße. Diese Frau kniete nun neben diesem Mann, hielt ihn, drückte ihn, liebkoste ihn, weinte, schluchzte, brüllte. Sie rief ihn bei seinem Namen, und er antwortete nicht. Sie schüttelte ihn, und es schüttelte sie.

Der Notarzt veranlasste, dass der Oberfeldwebel Fleischhacker und der Unterfeldwebel Holzhauser, die peinlich berührt danebenstanden und den Todessturz nicht so recht mit ihrem Erscheinen in Zusammenhang bringen konnten oder wollten, Herrn Egon in den Hausflur trugen und auf eine Decke betteten, wo er zumindest vor den Blicken neugieriger Passanten geschützt war.

5

HOLZHAUSER Eines kann man zweifelsohne sagen: Der Mann war unglaublich fett und unfassbar schwer! Ein Mordsgewicht, sozusagen. Den auch nur auf die Decke zu hieven raubte mir die letzten Kräfte, dabei bin ich wirklich ertüchtigt, Heilhitlernocheinmal. Und der Fleischhacker hat ja noch mehr gekeucht als ich! Der hat überhaupt keine Luft mehr bekommen! Sagenhaft! Dabei war der früher einmal bei den Gewichthebern. Dass ein einzelner Mann so viel wiegen kann! Ich habe mir diese Intellektuellen immer hendlbrüstig und schmächtig und ausgemergelt vorgestellt … nun ja, sei es wie es sei. Wir waren gekommen, um diesen Juden Friedell abzuholen, das stimmt. Er stand auf der Liste. Wir hätten ihn mitgenommen, wir hätten ihn einvernommen, wir hätten ihm seine Lage als reichsfeindliches Element klargemacht, und dann hätten wir ihn wieder laufen lassen. Vorerst natürlich, vorerst. Es ist immer die Frage, ob einer eine Warnung begreift. Wir wollten ihm nichts Böses. Wir wollten ihm einfach klarmachen, dass er hier bei uns nicht mehr willkommen war. Dass er unerwünscht war. Spielen hätte er sich natürlich nicht dürfen als Jud.

Wir hatten eine anonyme Anzeige bekommen, dieser Jud Friedell habe von seinem Balkon aus auf eine Hakenkreuzfahne im Haus gegenüber geschossen. Das ist kein Kavaliersdelikt und keine Bagatelle! Das ist ein ernstes Vergehen, ein sehr ernstes Vergehen, das kann man nicht einfach so hinnehmen, Heilhitlernocheinmal. Und wir sind für alle Denunzierungen dankbar, man kann ja nicht auf alles von alleine kommen. Denunzianten aller Fensterbänke, Judenjäger, vereinigt euch! Aber der Kotab hat mir dann oben in der Wohnung gesagt, im ganzen Haushalt befinde sich überhaupt keine Schusswaffe, ergo könne auch niemand geschossen haben, weder Friedell noch sonst wer, weder auf eine Hakenkreuzfahne noch auf sonst etwas. Seltsam. Na ja. Was der Jude tut, ist einerlei. In der Rasse liegt die Schweinerei. Wir hätten also zunächst einmal den Sachverhalt ermittelt und dem Jud ein bisserl einen Schreck eingejagt, Heilhitlernocheinmal. Die neue Zeit lässt sich nicht aufhalten. Aber wir wollten eine faire Lösung. Dass der Jud deswegen gleich beim Fenster hinausgesprungen ist, war wirklich heillos übertrieben. Eine Panikreaktion. Was können wir für die Panikreaktionen von Juden? Masse mal Beschleunigung, wumm! Aber so sind diese Juden eben …

EIDSCHIDer mit der Schusswaffe auf die Hakenkreuzfahne geschossen hat, das war ich, ich gebe es zu. Ich hatte mich vertan, ich war ein wenig zu früh gekommen, hatte die Kulisse gesehen und konnte mich ganz einfach nicht beherrschen. Ich hatte eine solche Wut!

6

HERMA … im Hausflur schüttelte der Notarzt aber gleich den Kopf: Da war nichts mehr zu machen! Nur ein paar Minuten nach dem Notarzt war auch der Doktor Pollak eingetroffen, der ja nur zwei Straßen weiter wohnte und ordinierte. Wer ihn verständigt hatte, wusste ich, völlig unter Schock stehend, im Augenblick gar nicht. Es wird wohl der Ferry gewesen sein. Doktor Pollaks Untersuchung ergab im Endeffekt nichts anderes als die Leichenbeschau des Notarztes. Aber er sagte meiner noch immer hemmungslos schluchzenden Mutter, dass der Tod Egons mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits während des Sturzes, also noch in der Luft durch Herzversagen eingetreten sei und er daher …

7

DOKTOR POLLAK Das ist wahr. Das habe ich gesagt; und es war ja auch nicht völlig ausgeschlossen, wenngleich eine reine Mutmaßung. Kein Arzt der Welt kann einen Herzanfall eines aus dem Fenster stürzenden Mannes während des Falls diagnostizieren. Wie sollte er das tun? Dazu müsste er ein Hellseher sein. Vielleicht wird die Medizin in einer fernen Zukunft dazu imstande sein. Die heutige Medizin ist es nicht.

Aber für den Egon konnte ich so oder so nichts mehr tun; der Minnerl, die unter gewaltigem Schock stand, musste ich hingegen irgendetwas sagen, und auch der allergeringste an den Haaren herbeigezogene Trost in dieser Katastrophe war besser als die schreckliche, brutale, nackte Wahrheit. Minnerl war in diesem Augenblick meine Patientin, dachte ich über Egons Leichnam gebeugt, nicht Egon, mein Freund. Mein Freund war tot. Helfen kann man nur den Lebenden. Und selbst das ist unsicher.

Niemals in meinem Leben habe ich die Wahl meines Berufes so sehr verflucht wie in diesem Augenblick im Flur des Hauses Gentzgasse 7, nachdem ich mir einen Weg durch die Schaulustigen auf der Straße gebahnt hatte, nun vor dem Leichnam niederkniete und die Augen in Egons Gesicht öffnete und wieder schloss. Wie oft war ich im Lauf der Jahre in dieses Haus auf Visite gekommen! All die Kehlkopfentzündungen! Wie gut habe ich diesen Patienten gekannt! Wie oft habe ich ihn aufgemuntert und, mit irgendeinem lateinischen Sinnspruch versehen, eine positive Prognose gestellt. Dass die Geschichte so enden musste! Ich fühlte mich schuldig auf eine eigenartige Weise. Nicht rechtlich natürlich, auch nicht medizinisch. Ich hatte so gehandelt, wie ich handeln musste. Aber menschlich fühlte ich mich mitschuldig an dieser Tragödie. Menschlich! Ich fühlte mich schuldig in dem Sinn, dass es mir mein Schicksal unmöglich gemacht hatte, unschuldig zu bleiben. Unschuldig an diesem Tod. Schuldig an dieser Todesart.

Denn während ich mit dem einen Auge auf das Antlitz meines toten Freundes blickte, sah ich mit dem inneren Auge die panische Verzweiflung im Gesicht dieses Mannes, als er noch lebte, als er vor ein paar Tagen, nervlich sichtbar am Ende und höchstwahrscheinlich auch nicht mehr nüchtern, zu mir in die Ordination kam und weinend sagte, er sei am Ende, es gebe keinen Ausweg, keine Hoffnung, er könne einfach nicht mehr, er wolle einfach nicht mehr.

Er bat mich um Gift.

Egon kniete mitten in der Ordination vor mir nieder, so wie ich jetzt keine halbe Woche später vor seiner Leiche kniete, faltete die Hände, begann – ein sechzig Jahre alt gewordener Koloss, nach Schnaps riechend – bitterlich zu schluchzen, und wie ein Bettler um ein Almosen flehte er mich händeringend um eine tödliche Dosis Gift an. Es war eine entsetzliche Szene.

Habe ich Egon und seine Verzweiflung nicht ernst genug genommen?, fragte ich mich über seine Leiche gebeugt. Doch, ich habe ihn ernst genommen, sehr ernst, auch wenn ich mir insgeheim vielleicht gedacht haben mag: Der Egon ist ein Satiriker! Satiriker bringen sich nicht um. Nicht wirklich. Wie oft habe ich es erlebt, dass er sich in seinem Leben am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen hat! Oder wenn er bei mir in der Ordination, nachdem er seine Beschwerden beschrieben hatte, plötzlich über die Ironie des Sokrates zu fachsimpeln begann, in dem er sich wohl selbst gesehen hat. Ganz Athen war von diesem liebenswürdigen und geistreichen Poseur fasziniert, lieber Rudolf, erklärte mir Friedell. Das Größte an ihm aber war, dass er sich selbst nicht ernst nahm. Seine weltkundige Ironie erhob ihn so außerordentlich über seine ganze Umgebung! Sokrates hatte den Beweis erbracht, dass der Tragödiendichter und der Komödiendichter ein und dieselbe Person sein müsse, Rudolf, dass Tragödie und Komödie ein und dieselbe Kunstgattung seien – und die höchste dramatische Form die tragische Komödie! Ich hatte Egons Worte im Ohr.

Womöglich ist das eine Art menschliches Naturgesetz, dass man Satiriker nie so ernst nimmt, wie man sie ernst nehmen müsste. Als Egon Friedell vor Jahrzehnten als junger Mann das erste Mal zu mir in die Praxis kam, fragte er mich zur Begrüßung: »Wissen Sie, warum ich Sie konsultiere, Herr Doktor? Weil Sie Pollak heißen, genauso wie mein Kompagnon. Der Pollak und ich, wir teilen uns die Schöpfungsarbeit so auf: Ich bringe die Idee. Dann lege ich mich auf die Ottomane. Ich rauche und nicke ein, während Pollak sich um die Einzelheiten kümmert und den Rest erledigt. Ungefähr so stellte sich Egon auch unser Arzt-Patienten-Verhältnis vor. Ich bringe die Krankheit vorbei, und Sie erledigen den Rest!« Leider wurden wir auf diese Weise Freunde. Leider denke ich deswegen, weil es für einen Arzt einen großen Unterschied macht, ob man in das Gesicht eines toten Patienten blickt oder in das eines toten Freundes. Und wenn der Ausdruck des toten Gesichts einem sagt: »Siehst du, ich habe es dir ja gesagt …« Nicht zuletzt von Egon habe ich gelernt, wie sprechend tote Gesichter sein können.

EIDSCHI… Ich habe den Satz als Grabsteininschrift gewählt: »Ich habe es euch ja gesagt, ihr Narren!« …

… Mit keinem anderen Patienten habe ich, auch wenn ihn ein Wehwehchen oder eine Krankheit plagte, in meiner Praxis so oft und so schallend gelacht … er hat mich wahrscheinlich ebenso oft kuriert wie ich ihn … was sich die übrigen Patienten im Wartezimmer gedacht haben mögen? Gewöhnlich dringen aus einem Behandlungszimmer ja eher Stöhnen und verhaltene Schmerzenslaute …

Doch! Ich habe den Egon ernst genommen, selbst wenn ich mir ganz insgeheim vielleicht auch gedacht haben mag: Er ist ein Schauspieler! Er hat einen Sinn für Theatralik! Er führt sich auf. In allen Menschen sieht er automatisch Publikum, in jedem Gesprächspartner ganz automatisch Max Reinhardt; er kann gar nicht anders. Madame Zuckerkandl hat Egon mit Mitterwurzer verglichen, sie hat gesagt, er sei vom Theaterteufel besessen! Er spielt Theater, um sich vom Denken zu erholen, wie er später wieder denkt, um sich vom Theaterspielen zu erholen. Er braucht das. Niemals in all den Jahrzehnten meiner ärztlichen Tätigkeit ist irgendein Patient in irgendeiner Angelegenheit, und sei sie noch so tragisch gewesen, vor mir niedergekniet. Niemals! Jetzt musste ich mir auf meinen toten Freund blickend eingestehen, dass auch noch keine Situation so dramatisch gewesen war.

Ich konnte Egon das Gift weder verabreichen noch diskret zur Verfügung stellen. Ich bin Arzt. Ich habe den hippokratischen Eid abgelegt. Niemals, habe ich bei Apollon und Asklepios, Hygieia und Panakeia und unter Anrufung aller Göttinnen und Götter als Zeugen geschworen, werde ich zum Schaden eines Kranken tätig werden. In wie viele Häuser ich auch kommen werde, zum Nutzen der Kranken will ich eintreten und mich von jedem vorsätzlichen Unrecht und jeder anderen Sittenlosigkeit fernhalten. Die diätetischen Maßnahmen werde ich nach Kräften und gemäß meinem Urteil zum Nutzen der Kranken einsetzen, Schädigung und Unrecht aber ausschließen. Auf keinen Fall werde ich Blasensteinkranke operieren. Ich werde niemandem, nicht einmal auf ausdrückliches Verlangen, ein tödliches Medikament geben, und ich werde auch keinen entsprechenden Rat erteilen; das habe ich schwören müssen, und das habe ich geschworen. Ebenso werde ich keiner Frau ein Abtreibungsmittel aushändigen. Über alles, was ich während oder außerhalb der Behandlung im Leben der Menschen sehe oder höre und das man nicht nach draußen tragen darf, werde ich schweigen.

Leben geht vor Lebensqualität. Wie leicht sich so ein Axiom behaupten lässt – und was es im Einzelfall bedeuten kann! Egons Gesundheitszustand war – sagen wir: stark angegriffen und in Mitleidenschaft gezogen: die Fettleibigkeit, das dicke Blut, der hohe Blutdruck, der jahrzehntelange Alkoholabusus, die chronischen Venenentzündungen, die aufgebrochene Zehe, die nicht mehr verheilen wollte und sich verfärbte, die Krampfadern, der Diabetes mellitus, die Zuckerkrankheit vor allem – seinem Bruder hatte ein Bein amputiert werden müssen – und dem Egon hat auch nicht mehr viel dazu gefehlt … sein Gesicht war im letzten Jahr binnen weniger Monate regelrecht verfallen. Steinalt wäre Egon Friedell mit diesem Körper vermutlich nicht mehr geworden. Aber was weiß man? Lebensbedrohlich und akut krank war der Egon jedenfalls noch nicht, zumindest nicht physisch. Sein psychischer Zustand war schlimm, vielleicht unheilbar schlimm. Aber seine Panikattacken und seine Depression entsprachen exakt seiner Situation: Im Grund hatten die Nazis dem Egon die Existenz abgeschnitten: Er durfte nun weder auftreten noch publizieren. Er war wie geknebelt. Seine Bücher waren in Deutschland seit Februar verboten. Sein Verlag in München musste sich von ihm trennen. Friedell war von höchster Stelle zur Persona non grata erklärt worden. Er war erledigt.

Aber wenn sich die politische Lage wieder verändert? Wer kann das wissen? Ein Arzt? Ein jüdischer Arzt? Darf man die Hoffnung jemals aufgeben? An eine Zukunft in Wien glaubte ich auch nicht mehr, so wie sich die Dinge entwickelten. Olga und ich bereiteten den Absprung vor. Den Absprung, nicht den Sprung. Ein Suizid lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Früher oder später ändern sich politische Lagen immer: Das zeigt die Geschichte. Es ist nur die Frage: um welchen Preis? Mit wie vielen Opfern? Und mit den politischen Lagen ändern sich auch die Wirklichkeiten und die Wahrheiten und die Realitäten. Wahrheiten sind Huren. Ein Suizid ist für immer und ewig.

Ich riet – so viel darf ich ja sagen – Egon bei unserem letzten Gespräch in der Praxis zur Emigration – wie alle seine Freunde das getan hatten. Ich riet ihm zur Emigration wie Zuckerkandl, Zuckmayer – vor Zuckmayer, habe ich gehört, hat sich Egon auch hingekniet und ihn verzweifelt um einen Revolver angebettelt – ich weiß gar nicht, ob der Zuckmayer einen Revolver besitzt. Die »Sittenlosigkeit« ist in der Formel des hippokratischen Eids nicht definiert. Aber jemandem – und sei es auf seinen eigenen ausdrücklichen Wunsch – eine Überdosis Morphium, eine tödliche Medikamentenmischung zur Verfügung zu stellen, das fällt ganz sicher unter den Begriff Sittenlosigkeit. Vielleicht wird es in anderen Zeiten und anderen Ländern einmal erlaubt und sogar ein Gebot der Menschlichkeit sein, einem, der nicht mehr will und nicht mehr kann, nur noch den einen Wunsch hat, von seinem unerträglichen Leid erlöst zu werden und der um Hilfe bei der gewaltigen Strapaze seines Sterbens fleht, eine Spritze auf das Nachtkästchen zu legen und das Zimmer schweigend zu verlassen. Heute nicht.

Einen Augenblick kam mir vor, dass mich Egons Leichnamsgesicht mit einem Anflug von Überlegenheit und endgültigem Rechthaben anstarrte, als wollte er unser Gespräch in der Ordination von letzter Woche noch einmal aufnehmen und mich jetzt noch, sei es aus dem Jenseits, sei es aus dem Nichts, fragen, ob man etwa einen Architekten oder einen Baumeister wegen Tötung auf Verlangen oder Beihilfe zum Suizid anklagen könne, wenn der ein Haus baut, das über dem Parterre und dem Mezzanin noch drei Stockwerke voller Fenster hat, aus denen man in den Tod springen könnte? Was hätte ich da antworten sollen? Siehst du, sagte der Leichnam, indem ich mich jetzt aus dem Fenster gestürzt habe, habe ich dir bewiesen, dass du mir ruhig ein bisschen Zyankali hättest geben können. So hätten wir uns beide einen Weg erspart!

Es war wirklich so: Mein alter Freund trieb noch im Tod seine sehr ernsten Scherze mit mir, mit Goethe gesprochen, den er sein Leben lang gespielt hatte, und gab mir das Gefühl, schuldig zu sein: unschuldig schuldig. Und doch musste bei dieser Tragödie ein Wunder geschehen sein: Egon Friedells Leichnam wies nur eine Schramme am Kopf auf, ich konnte kaum äußere Verletzungen feststellen. Er war so gut wie unversehrt. In den fast vier Jahrzehnten als Arzt bin ich zu allen möglichen Krankheiten, Unfällen, Todesfällen, auch Selbstmorden gerufen worden, aber zu keinem einzigen Fenstersturz. Die meisten Selbstmörder haben sich erschossen oder aufgehängt, sind in die Donau gegangen oder haben sich mit Drogen oder Schlaftabletten umgebracht. Aus dem Fenster oder vom Dach war jedenfalls in Währing keiner gesprungen, daher fehlten mir Vergleich und Erfahrungswerte. Aber ein so erstaunlich guter Zustand eines Leichnams wie der von Egon Friedell nach einem Sturz aus dem dritten Stockwerk – der ließ sich medizinisch nicht erklären. Das sage ich nicht, um jemanden zu trösten. Das sage ich, weil ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Der Zustand der Leiche Egon Friedells war ein Wunder. Wie die meisten Wunder ein sinnloses Wunder – aber ein Wunder.

8

OLGA POLLAK Die beiden Kinder schliefen oben in der Wohnung, aus der ihr Eigentümer in den Tod gesprungen war, friedlich in ihren Bettchen. Auch der Hund wusste von dem Sturz seines Herrchens natürlich nichts. Aber er musste wie an jedem späten Abend hinaus, um sein Geschäft zu verrichten.

Mein Mann hatte sich den Staubmantel übergeworfen und mir das Furchtbare im Hinausgehen zwischen Tür und Angel in einem einzigen Satz mitgeteilt. Egon ist gesprungen, hat er gesagt und war auch schon auf der Straße draußen. Ich war entsetzt und konnte es nicht glauben. Wie hätte ich mit einer solchen Botschaft allein zu Hause bleiben können? Ich zog mich an und kam nach. Es war ja nicht weit. Mein Mann war mit seiner Untersuchung im Hausflur gerade fertig geworden. Der arme, arme Egon! Die arme, arme Minnerl! Seine Hermine! Sie schluchzte und bebte und zitterte und wimmerte. Ich nahm die Minnerl in die Arme und hielt sie fest und drückte sie an mich und sagte: Es ist vorbei! Es ist vorbei! Es ist vorbei! Ich wusste nicht, was ich sagte, aber ich wusste, ich musste etwas sagen. Was für eine Katastrophe!

Ich kenne Egon, solange er der Patient meines Mannes ist, und ebenso lange kenne ich die Minnerl. Damals bei seiner ersten Konsultation in unserer Praxis war Egon Friedell noch ein junger Mann gewesen und kämpfte bereits – nicht sehr verbissen – gegen sein Übergewicht. Seine Haushälterin hieß Marie Gabriel. Friedell verehrte die ältere Dame wie andere ihre Mutter, und auf die Tür seiner Wohnung war ein Schild mit ihrem Namen geschraubt, nicht mit seinem. Gabriel, nicht Friedmann. Ihr, dem »Fräulein Marie«, hat er als Jüngling sein Opus 1, das Doktorbuch, die Dissertation über Novalis gewidmet: »Wenn man keine Mutter hat, muss man sich eine suchen!« Gesagt, getan. Gesucht, gefunden. Das hat sie gefreut, auch wenn ihr Novalis natürlich Blutwurst war.

Dissertiert hatte Friedell über Novalis als Philosoph, über die Zeit, in der Novalis wie Orpheus nur seinem Schmerz lebte, in der er Leben und Tod nur noch durch die Sehnsucht nach diesem zu trennen vermochte, über die Heiligkeit dieses Schmerzes, die innige Liebe und fromme Todessehnsucht, über den Fremdling auf Erden, über diesen armen, armen Tropf, der dann tatsächlich starb, noch bevor er sein neunundzwanzigstes Lebensjahr vollendet hatte, aber dann auch über die blaue Blume, nach deren Anblick er sich sehnte, Novalis, das heißt, sein Romanheld Heinrich von Ofterdingen – der Roman ist Fragment geblieben und die blaue Blume Fantasie … und bei allem hat Egon über die Liebe dissertiert, die Novalis den Endzweck der Welt und das Amen des Universums genannt hat, bevor er gestorben ist. Die Kommission der Universität Wien konnte mit Friedells Dissertation nicht viel anfangen – bei der ersten mündlichen Defensio ließ man ihn wegen »Unfleiß« durchfallen, ehe man ihm doch noch den Doktortitel verliehen hat. Durchfallen war Egon gewohnt, nachdem ihm das bei der Matura in verschiedenen Gymnasien viermal passiert war. So ein brillanter Denker, so ein großer Schriftsteller – und so oft durchgefallen!

Erst als dem Engel Gabriel der Haushalt schließlich zu beschwerlich wurde, engagierte Egon zu ihrer Unterstützung ein junges Mädchen aus Libín nahe Budweis, hübsch und ernst, Hermine Schimann. Der junge Engel Hermine bekam das Zimmer neben der Küche. Die alte Tante Marie blieb aber die Hausherrin in der Gentzgasse, bis sie starb. Von dem Tag weg übernahm Hermine auch diese Rolle.

Auf der nächtlichen Straße war es nun wieder ruhig geworden. Es gab nichts mehr zu sehen. Die Lichter in den umliegenden Häusern verlöschten. Es ging gegen Mitternacht. Die Frage war: Was sollte man mit dem Leichnam Friedells tun? Es hätte wenig Sinn gehabt und wäre zu beschwerlich gewesen, den barocken toten Mann, der gut und gern hundertdreißig Kilogramm wiegen mochte, für diese eine Nacht in seine Wohnung im dritten Stock hinaufzuschleppen, nur um sie am nächsten Morgen wieder herunterzutragen. Die Bestattung konnte man jetzt um Mitternacht auch nicht verständigen. Für die Bestattung war ein Todesfall kein Notfall. Mir kam die Idee, dass der Währinger Park früher einmal ein Friedhof gewesen war – so lange ist das noch nicht her, zwanzig Jahre vielleicht, noch dazu ein protestantischer. Nun war der Friedhof zwar aufgelassen, die Aufbahrungshalle stand aber noch. Also brachten wir Friedell dorthin und hielten Totenwache. Lumpi nahm ich mit, sodass auf dem Weg, auf den sein Herrchen Lumpi jede Nacht und jeden Morgen geführt hatte, nun Lumpi sein Herrchen ein allerletztes Mal begleitete. Wie viele von Egon Friedells schönsten Gedanken waren Kinder des Währinger Parks! Wie viele seiner Gedanken sind dem Umstand zu verdanken, dass Schnick und Schnack und Schacki und Lumpi raus mussten! Humor fängt dort an, wo sich der Spaß aufhört!

Während Schnick und Schnack und Schacki und Lumpi ihr Haxerl hoben, räsonierte Egon über Flaubert und Emerson, Wells, Shaw und Shakespeare, Rousseau und Wilhelm Busch. Buschs unvergleichliche Wirkung, sagte er mir zum Beispiel nachts im Park, beruhe einfach darauf, dass er niemals selber etwas mache, sondern das Leben machen lasse. Wirklichen Humor habe nämlich nur das Leben, und das Einzige, was die Humoristen tun können, bestehe darin, dass sie diesen Humor abschrieben. Das täten sie aber fast niemals, sondern dächten sich allerlei verzwickte Situationen aus, die bar jeder Lustigkeit seien. Sie erreichten damit nur eine imitierte, konstruierte, zusammengeklebte Lustigkeit, die nichts Lebendiges habe.

Vierzehn Tage später habe ich Egons Gedankenflut und Ideenstrom in Essays gegossen dann immer im Wiener Journal oder in der Presse gelesen – und noch später in der Kulturgeschichte der Neuzeit. Ein Mann muss einen Hund haben!, war Egons Maxime. Schopenhauer hat einen Hund gehabt! Goethe hat einen Hund gehabt! Faust hat einen Hund gehabt! Sogar Thomas Mann hat einen Hund. Alle Goethes müssen Hunde haben! Ohne Hund konnte ich mir Egon überhaupt nicht vorstellen. Sein erster Hund, der Urhund sozusagen, hieß Schnick. Er kam angeblich aus Serbien, und er sah auch dem Holzhund ähnlich, der auf seinem Schreibtisch stand, ein Geschenk von Lina. Als Schnick starb, heulte Egon drei Tage lang, und seine Verzweiflung war die tiefste. Im Währinger Park wirkte der hundelose Herr wie ein herrenloser Hund. Alfred Polgar, Egons freundlicher und stets ein wenig verbitterter Kompagnon aus früheren Tagen, hat einen Nachruf auf Schnick geschrieben, erzählte Egon mir auf der Parkbank, auf ihn würde er auch noch einen Nachruf schreiben. Ich habe Polgars Nachruf auf Friedells Hund später gelesen. Es war ein sehr schöner Nachruf. Sehr einfühlsam, wenn auch hundsgemein. Polgar hat den Hund erhöht, indem er dessen Herrn erniedrigte. Den Hundenachruf hat Friedell Polgar nie verziehen. Ein vergleichbarer Fall passiert nicht oft in der Literaturgeschichte.

Als Egon lange genug um Schnick getrauert hatte, ging er ins Asyl des Wiener Tierschutzvereins und holte Schnack. Das war am Ende des großen Kriegs, am Ende der Donaumonarchie. Egon mochte keine reinrassigen Hunde, sondern Promenadenmischungen und Straßenköter. Er wollte nur Hunde, die sonst niemand wollte, armselige, verlorene Geschöpfe, die in ihrer Hundekindheit schlimme Züchtigungen erlitten haben mussten, Waisenhunde, Hunde, die ihn an ihn selbst erinnerten und an denen er wiedergutmachen konnte, was ihm angetan worden war. Schnack starb, wenn ich mich nicht täusche, 1933, Egon war wieder in den Grundfesten seiner Seele erschüttert, und diesmal konnte sich Polgar nicht mehr zu einem Nachruf aufraffen. Man hatte sich ein wenig entfremdet. Schnacks Nachfolger hieß Schacki oder Landsknecht, was mir schon nicht besonders gefiel, aber dass Lumpi Lumpi heißen sollte, dagegen legte ich im Währinger Park Veto ein: Lumpi, das war doch sehr gewöhnlich! Zu gewöhnlich für einen Friedell. Ich glaube, da hatte der Egon seinen Zenit schon überschritten. Mein Protest sah so aus, dass mir mein Mann ebenfalls einen Hund schenkte, und den nannte ich Schnickschnack. Egon schmunzelte, aber sein Schmunzeln war traurig und ein bisschen jenseitig. Von dem Tag an äußerlten wir unsere Hunde im Währinger Park gemeinsam, und wenn Egon unterwegs war, in Berlin oder München oder Salzburg, was aber nicht mehr sehr oft vorkam, dann übernahm ich Lumpis Betreuung. Schnickschnack und ich haben Lumpi und Egon sogar in Kufstein besucht.

In den letzten Tagen und Nächten kam Egon nicht mehr in den Währinger Park, er verließ die zwei Zimmer seiner Wohnung nicht mehr. Ich habe Lumpi bei ihm abgeholt und bin mit ihm Gassi gegangen. In der Aufbahrungshalle begriff Lumpi offenbar, was geschehen war. Er schleckte mit seiner Zunge Egons Gesicht hingebungsvoll ab und wich die ganze Nacht nicht von der Seite seines toten Herrchens.

9

FERRY KOTAB Ich hätte mich natürlich auch an der Totenwache beteiligt, so wie die Frau Doktor Pollak und meine Frau und meine Schwiegermutter und der Hund. Aber einer musste ja bei den Kindern bleiben. Zum Glück haben Annemarie und Paulchen tief und fest geschlafen und gar nichts mitbekommen. Aber wir konnten die beiden natürlich nicht die ganze Nacht allein in der Wohnung lassen. Ich habe sie am Morgen geweckt, Frühstück für sie gemacht, ihnen erklärt, dass der Opa Egon auf eine weite Reise gegangen ist und Mama ihn zum Westbahnhof begleitet hat. Nach Kufstein?, hat Paulchen gefragt, und ich habe gesagt: Nein, noch viel weiter! Dann habe ich die Kinder in die Schule gebracht. Weil ich noch etwas Zeit hatte, habe ich mich anschließend ins Café Schopenhauer gesetzt, ein weiches Ei gegessen, eine Melange getrunken und die Zeitungen gelesen.

In den Wiener Neuesten Nachrichten