Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

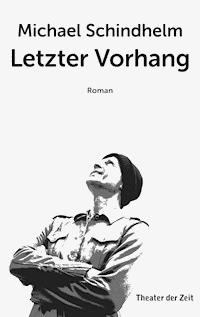

- Herausgeber: Verlag Theater der Zeit

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Michael Schindhelm erzählt die Geschichte des Matthias Pollack, Chefdramaturg am Berliner Liebknecht-Theater, das nach 25 Jahren als das Nonplusultra des deutschen Theaters nun zur Beute eines kosmopolitischen Kulturmanagers werden soll. Was wie eine Allegorie auf die Gegenwart der Berliner Volksbühne am Rosa- Luxemburg-Platz erscheint, wird mehr und mehr zur beklemmenden Einsicht in die Selbstentfremdung des Protagonisten. Pollack, Ende fünfzig, Sohn Ostberliner Intellektueller, gerade von seiner jungen Freundin verlassen, ist auf dem Weg zur 463. Vorstellung von "Einer flog über das Kuckucksnest": Entstanden im Herbst 1989 als Abrechnung mit der Staatswillkür der DDR, dann transformiert in eine Attacke auf die Zumutungen des Kapitalismus, soll diese Inszenierung, die den Ruhm des Liebknecht begründet hat, heute in Anwesenheit des Regierenden Bürgermeisters zum letzten Mal gespielt werden. Niemand kann vorhersehen, was an diesem Abend geschehen wird.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 283

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Alle Figuren sowie die Geschichten, in die sie verwickelt werden, sind Erfindungen, zu denen der Autor durch wahre Geschehnisse angeregt worden ist.

Michael Schindhelm

Letzter Vorhang

Roman

© 2017 by Theater der Zeit

Texte und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich im Urheberrechts-Gesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Medien.

Verlag Theater der Zeit

Verlagsleiter Harald Müller

Winsstraße 72 | 10405 Berlin | Germany

www.theaterderzeit.de

Lektorat: Nicole Gronemeyer

Gestaltung und Bildbearbeitung: Sibyll Wahrig

Umschlagabbildung: Holger Herschel

ISBN 978-3-95749-111-4

eISBN 978-3-95749-125-1

Michael Schindhelm

Letzter Vorhang

Roman

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

1

Auf dem Tisch lag ein Baby. In der Frau, die den Schädel öffnete, erkannte ich beiläufig Mutter. Das Baby gab keinen Ton von sich. Da war nur das kurze Knacken beim Öffnen. An sich hatte Mutter Zeit ihres Lebens keinen Sinn fürs Praktische gehabt. Die beiden Schädelhälften waren mit Maiskörnern gefüllt. Ich wusste, dass ich essen musste. Es rutschte ganz leicht und schmeckte nach nichts.

Da läuteten Glocken. Sie läuteten mit dem ausdauernden Enthusiasmus, an den ich mich mittlerweile gewöhnt hatte. Als riefen sie zu einer Party. „Halleluja, Leute!“, schienen sie zu rufen. „Glotzt nicht so unromantisch! Ist das Leben nicht eine wunderbare Sache?! Also genießt die Tage gefälligst, die der liebe Gott für euch abgezählt hat!“

Der Mund stand offen, als erwarte er den nächsten Löffel Babymais. Allerdings brannte der Gaumen. Bestimmt von dem J&B letzte Nacht. Die Flasche stand in Reichweite auf dem Teppich. Es fehlte nicht mal ein Viertel. Zudem gab es daneben einen grauen Fleck, der gestern noch nicht da gewesen war. Das musste beim Einschenken passiert sein.

Während meine Zunge den Mundinnenraum erforschte, fuhr ich mit der flachen Hand über den verunreinigten Teppich. Die Schäden, die ich jeweils ortete, waren nicht weiter schlimm.

Außerdem tat dieses helle, einnehmende und doch irgendwie unverbindliche Bimmeln in der Luft gut. Es gehörte einfach hierher. In den Westen. Die Kirche mit den zu klein geratenen Türmen, am Wikingerufer, mit tiefhängenden Kastanienzweigen vor dem brutalen Backsteinportal. Nicht, dass mir die Institution noch etwas bedeutet hätte. Marx hatte vielleicht nicht in allem recht, aber im Kapitalismus war Religion unbestreitbar erstklassiges Opium fürs Volk. Ich war gerade in Opiumstimmung.

Allerdings musste ich mich erheben und das Bett verlassen, der Blase wegen. Das IKEA-Regal vor mir begann zu schaukeln. Ich erkannte sofort den Rhythmus, blieb stehen und schloss die Augen. Meine Linke suchte nach Halt und stieß an einen Buchrücken. Reflexartig zog ich das Ding heraus. Selbst in Notsituationen machen mich Bücher neugierig. Eduard Claudius, Menschen an unserer Seite. Philipp Reclam jun., Leipzig 1976. Zustand nahezu neuwertig.

Zu meinem fünfundfünfzigsten hatten sie mir im Liebknecht fünfundfünfzig kuriose Buchraritäten geschenkt und nun stand diese wertvolle Literatur in zwei Reihen stets griffbereit auf Augenhöhe: Die Dokumente des 8. Parteitages der SED, Arthur de Gobineaus Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen, August von Kotzebue, Ludwig Ganghofer, Hans Alpers’ Deutschland in den Schatten, Janusz Przymanowskis Vier Panzersoldaten und ein Hund.

Das Regal drehte sich mittlerweile sachte im Uhrzeigersinn. Ich ließ den Claudius fallen und versuchte, auf dem kürzesten Weg ins Bad zu kommen.

Die Schwindelattacken hatten fast zeitgleich mit dem Umzug in den anderen Teil der Stadt begonnen. An sich glaubte ich schon lange nicht mehr, ich stünde im Westen auf unsicherem Boden. Im Gegenteil. Seit zwei Jahren war die Solinger Straße meine neue Heimat. Bisher eine angenehme Erfahrung, diese Heimat. Übrigens befand ich mich mit dieser Einschätzung in guter Gesellschaft: Bereits die Hugenotten hatten die Gegend hier als das Land der Moabiter bezeichnet. Jedoch war nicht ganz klar, ob nicht französischer Sarkasmus dabei Pate gestanden hatte.

Anfangs hatte ich versucht, den Schwindel zu ignorieren, denn er dauerte nie länger als dreißig Sekunden und trat unregelmäßig auf. Vor einem Jahr fand der HNO-Experte mit Praxis im Handelszentrum an der Friedrichstraße eine – wenn auch unbefriedigende – Erklärung. Weisz. Doktor Weisz natürlich. Magische kleine Kristalle im Innenohr, Otokonien genannt. Die sind für diese Schaukelei verantwortlich. Bei Menschen im höheren Alter machen die sich laut Weisz manchmal selbstständig.

Ich befand mich demnach mit neunundfünfzig im höheren Alter. Oder war ich durch die Herausforderungen des Lebens einfach früher gealtert? Weisz wich mir auffallend aus, als ich ihm diese Frage stellte. „Bemühen Sie sich“, hatte er gesagt, „die Attacken als eine vorübergehende Erscheinung zu betrachten. Solange Sie daran glauben, dass sie vorübergehen, müssen Sie sich um Ihr Alter keine Sorgen machen.“

An sich war ich es nicht gewohnt, auf einen Glauben zu bauen. Vielleicht würde sich das in diesem unglaubwürdig höheren Alter ändern. Immerhin hatte mein Leben ja soeben nochmal neu begonnen. Im März vor zwei Jahren, um genau zu sein. Seit ich in der Solinger zu Hause war. Soweit ich mich erinnern konnte, hatte ich bislang noch nie in der Nähe einer Kirche gewohnt und täglich in einem zuverlässigen Zeittakt den Ruf des lieben Gottes oder wenigstens seiner Marketingabteilung vernommen. Am Strausberger Platz zum Beispiel, wo ich meine Jugend verbracht hatte, waren Glocken mindestens so unwahrscheinlich gewesen wie Papageien. Oder hatte die Bimmelei etwa einen schädlichen Einfluss auf die kinetische Ordnung im Innenohr?

Unter der Dusche ließ die Opiumstimmung nach. Selbstverständlich hatten die Glocken nichts mit dem Schwindel zu tun. Otokonien reagieren nicht auf Schallwellen. Otokonien reagieren auf schärfere Sachen. Schädelhirntraumen zum Beispiel. Nur war ich von solchen schärferen Sachen bisher verschont geblieben. Ich würde mich vorläufig an Dr. Weisz’ reichlich diffuse Bewältigungsstrategie halten müssen.

Indessen bohrte sich unter der Einwirkung des heißen Wasserstrahls ein alarmierender Gedanke an die Oberfläche. Ohne mich um die Wasserlachen zu scheren, die ich auf Diele und Teppichboden hinterließ, hastete ich zu meinem iPhone auf dem Klapptisch im Wohnzimmer. Nein, immer noch keine Nachricht. Sehnsüchtig starrte ich das Foto auf dem Display an. Zugegeben, ein haarsträubendes Klischee. Sie lag auf einer Almwiese, den rechten Arm aufgestützt, die brünetten Locken verdeckten halb das Gesicht und den Mund mit der ergreifend aufgeworfenen Oberlippe. Unter dem engen Jumper zeichneten sich vielversprechend ihre Brüste ab. Da fiel ein Tropfen von meiner Nasenspitze herab und vergrößerte die Iris ihres linken Auges. Ein lindgrüner Filter legte sich über die Frau in der Landschaft. Enerviert warf ich das iPhone zurück auf den Tisch.

Beim Fortgehen vor zwei Tagen hatte sie gesagt, ich solle nicht auf sie warten. Hatte die Gitarre geschultert und die Tür hinter sich zugeworfen.

Immer wieder wünschte ich seitdem, sie hätte die Tür aus Wut zugeworfen. Wut wäre ein Ausdruck von Leidenschaft gewesen. Wo Leidenschaft war, da war vielleicht auch Liebe. Aber das Fenster zur Solinger hatte offen gestanden und der Zugwind nachgeholfen. Oh ja, sie hatte erleichtert ausgesehen.

Sah ich der Wahrheit ins Auge, dann bestand wenig Hoffnung. Trotz der lindgrünen Iris. Der Neuanfang war in Gefahr. Das süße Leben unter den Moabitern. Die Frau in der Landschaft. Vielleicht war das das Ende. Nach nur zwei Jahren.

Wo wir doch Rücksicht hatten walten lassen, dem Paar gegenüber, das wir so unverhofft geworden waren. Das Überstürzen von Entscheidungen war uns nicht in den Sinn gekommen. Wussten wir doch aus fremder und eigener Erfahrung, dass sich Paare entweder nach wenigen Wochen entzweien, aus Ungeduld oder weil sie ihren Irrtum erkennen, oder nach etlichen Jahren, aus Resignation oder Einsicht.

Gewiss befanden wir uns weder in der einen noch in der anderen Phase. Es bestand kein Zweifel, dass nicht nur ich, sondern auch sie mit einer bewundernswerten Gelassenheit das Neue an und in uns schützte, indem weder sie noch ich diesem Neuen die Zügel schießen ließen.

Zum Beispiel verheizten wir nicht jede billige Minute miteinander. Sparsam und vorsichtig waren wir bislang miteinander umgegangen. Das Paar in uns nicht in Routinen zu ermüden, hatten wir die Kalender mit der Absicht abgeglichen, uns nicht zu häufig im Theater zu begegnen, die Arbeit nicht regelmäßig zur gleichen Zeit zu beenden und uns entweder Samstage oder Sonntage zu sehen, nie jedoch sowohl als auch.

Dennoch kannten wir uns bereits in- und auswendig, unser beider Paarverhalten, die Nähe, die Ferne, als ich nach acht Monaten räumlicher Distanz bei gleichzeitig heftiger leidenschaftlicher Anziehung bei ihr in der Solinger einzog.

Oh, die Nachtspaziergänge, die uns nach Proben- oder Vorstellungsende auf unwahrscheinlichen Umwegen von der Friedrichstraße nach Hause geführt hatten. Über die feuchten Tiergartenwiesen, durch das Runde Becken von Alt-Moabit. Am Bundesratsufer stiegen wir einmal in den Fluss und in der Nähe vom Innsbrucker Platz ein anderes Mal in einen alten U-Bahntunnel.

„Ohne dich wüsste ich gar nicht, wie Berlin tatsächlich aussieht“, sagte sie eines Abends, aus dem Badezimmer kommend, das Handtuch zu einem Turban um den Kopf gewickelt, denn wir waren in einen Platzregen geraten.

Ich antwortete: „Niemand weiß, wie es aussieht.“

„Aber nachts bekommt man eine Vorstellung davon, wie es aussehen könnte.“

„Du meinst, weil einen die Leute und der Verkehr nicht ablenken und plötzlich die Stadt dahinter sichtbar wird?“

„Hm. Und das Tageslicht.“

„Was ist damit?“

„Es stört auch. Dunkelheit zwingt zur Konzentration. Man kennt sich mit der Zeit darin aus.“

Wenn ich es bedenke, hatte sie sich im Dunkeln viel besser zurechtgefunden als ich. An der Hand hatte sie mich durch die finstersten Orte dieser nächtlichen Nachhause-Umwege geführt, ohne dass wir uns auch nur einmal verirrt hatten.

Vor zwei Tagen hatte sie meine Hand plötzlich losgelassen. Furchtlos hatte sie die Tür hinter sich geschlossen und war ins Dunkel zurückgekehrt. Ich war ihr natürlich gefolgt, hatte nach der ersten Verwirrung die nächtliche und die morgendliche Suche nach ihr aufgenommen, auf den Tiergartenwiesen, am Fluss, am Runden Becken. Die Nachrichten, die ich ihr auf dem Handy hinterlassen hatte, blieben unbeantwortet. So verlief ich mich schließlich in düsteren Spekulationen über ein peinlich abstraktes Sujet: die Zukunft.

Diese war seit mehr als einem Jahr auf einerseits beängstigende und andererseits befreiende Weise offen. Selbst wenn man sich wie unsereiner keine Gedanken über das materielle Auskommen machte, von irgendwas würden wir leben müssen. Bald, sehr bald, würden wir wohl von etwas Neuem leben müssen.

Nicht, dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt auf Lösungen bestanden und sich von mir konkrete Schritte gewünscht hätte. Sie wusste, ich mochte keine Lösungen. Sie hatte weiß Gott (wenn es ihn denn gäbe) ohnehin nicht den geringsten Grund zur Sorge über ihr materielles Auskommen. Aber wie würde es bei mir weitergehen, schon in wenigen Wochen?

„Hast du eigentlich eine Idee, Matze?“, hatte sie ein paarmal mit einer seltsam distanzierten Sorge um mich gefragt.

Ich hatte keine. Noch lebte ich in einer heftig bebenden Gegenwart. Ich war noch mitten im Endkampf. Gegen die Übernahme des Theaters durch einen sogenannten Kulturmanager, gegen die intrigante Verwaltung, gegen den Regierenden, gegen die Regierung. Noch war ich Chefdramaturg, noch war ich an Bord.

Und doch schien mir dieses abstrakte Sujet Zukunft nicht das ausschlaggebende Motiv gewesen zu sein für ihr Fortgehen. Ich wusste es besser. Es mangelte zwischen uns schlicht an Auseinandersetzung. Das war es. Ihr mangelte es daran, nicht mir. Junge Frauen ihrer Generation suchten wieder die Reibung, wie sie auch Sabine, meine geschiedene Frau, vor über dreißig Jahren gesucht hatte. In der Reibung spüren sie sich selbst, kommen sie erst zu sich selbst. Ich kannte das. Nur war ich kein Freund mehr von Reibungen. Auch das brachte das Alter so mit sich. Früher war ich offensiver. Mittlerweile schwieg ich lieber in mich hinein. Die jüngste Erfahrung hatte mich gelehrt, dass sie mich wieder in den Arm nehmen würde. Irgendwann würden ihre zärtlichen Hände, ihre rauen Lippen auf meinem Gesicht zurückkehren. Wenn die Abstandsfrist abgelaufen war, die sie nach einer Dissonanz für sich in Anspruch nahm. Nach zufälligen Widersprüchen, die sich zwischen uns ebenso unschuldig auflösten wie das Abendläuten der Wikingerkirche.

Bis die Sache mit der Zukunft aufkam. An sich argumentierten wir beide sehr vernünftig, allerdings von gegensätzlichen Standpunkten aus. Sie hatte guten Grund, mit ihren lindgrünen Augen neugierig in die Zukunft zu schauen, ich einen ebenso guten, meinen Blick von diesem Sujet abzuwenden.

„Wir können doch nicht einfach verschwinden?!“, rief sie vor erst wenigen Tagen vorwurfsvoll aus.

Sie dachte wohlgemerkt noch an uns. Ich konnte vielleicht schon.

Nun war sie verschwunden und hatte mich seit zwei Tagen nicht mehr in den Arm genommen. Seit zwei Tagen klammerte ich mich an den Gedanken, sie würde aus dem Dunkel zurückkehren. Um mir eine Erklärung zu geben. Für die Rückkehr. Ihr Bleiben.

Vom Wohnzimmer aus sah die Wohnung bereits wie aufgegeben aus. Ein fahles Licht fiel von den Wänden, die heute Morgen kahler wirkten als sonst. Irgendwo spielte eine Gitarre. Oder war das eine Halluzination? Gefühlsduseleien durfte ich jetzt jedenfalls ganz sicher nicht zulassen. Das höhlte die Moral aus. Die Moral, die der Neuanfang aufgebaut hatte. Du bist nicht einsam, sagte ich mir, und ging wieder ins Bad, um wenigstens mich selbst angucken zu können.

Doch was für ein trostloses Bild! So sollte man unter keinen Umständen bei einem Neuanfang aussehen. Da half auch alle Körperlänge nichts. Die letzten Haarsträhnen vom Duschen an der Stirn festgeklebt. Zornesfalte zwischen den Augenbrauen, die nicht mal beim Lachen verschwand. Schlaffe Brust, welke Oberarme. Der Schwanz war mit der Zeit kürzer, der Hodensack länger geworden.

Dann lieber der Anblick der nackten Wohnung. Irgendwie fühlte sie sich dennoch frisch an, die Solinger. So stellte ich mir das Leben als Student vor, das ich nie gehabt hatte. No furniture but future. Bei uns auch future Vergangenheit. Etwa die läppischen, ungerahmten Fotoübungen von einem ihrer früheren Liebhaber an der Wand neben dem Regal. Oder die Campingmöbel und Grundig-Lautsprecher aus den Achtzigern des letzten Jahrhunderts, wie zufällig auf fünfunddreißig Quadratmeter Einzimmerapartment verteilt. Der ganze Krempel sicherlich von Vorgängern hinterlassen.

In meinem Alter spielte Toleranz eine wichtige Rolle. Abgesehen von dem Regal und dem Bodum-Kaffeebereiter in der Kochnische gehörte alles ihr. Erstaunlich, wie weit Gebrauchs- und Geldwert auseinanderklaffen können. Im Fall dieser Präkariatsausstattung nahezu unendlich weit.

Warte nicht auf mich, bimmelte es erneut in meinem Kopf, und eine weitere Schwindelattacke ließ mich erschauern. Bislang konnte ich mich darauf verlassen, dass das nach ein oder zwei Stunden aufhören würde. Doch jetzt war ich selbst verlassen.

Was immer sie sich gedacht haben mochte, als diese Worte über ihre möglicherweise eiskalten Lippen kamen, einer selbstmitleidlosen Einschätzung zufolge gab es zwei Wahrscheinlichkeiten, die in ihrer niederschmetternden Wirkung ähnlich waren: Sie würde entweder nie wieder zurückkommen oder sie wünschte mich bei ihrer Rückkehr hier nicht mehr vorzufinden.

Ich ließ mich nochmals aufs Bett fallen und schnüffelte wie ein Labrador am Laken auf der Suche nach letzten Lavendelspuren, die ihr Körperöl dort hinterlassen haben mochte. Wir hatten es uns gerade erst gemütlich gemacht! Jedenfalls ich es mir. Erlebten eine zweite Jugend. Wenigstens ich. Endlich hatte ich eine feste Bleibe. Nach acht Jahren Nomadentum. Einen Menschen an meiner Seite, nicht eine Schlafgelegenheit.

„Wir bleiben zusammen“, hatte sie gesagt. Auf jener Almwiese. „Für länger als lange.“

Ich schreckte hoch, das Laken in der Faust zerknüllt. Irgendwo spielte das iPhone. Ich kroch zum Tisch. Es war drei Uhr nachmittags. Wann hatte ich die glückliche Eingebung gehabt, den Wecker auf diese Zeit zu stellen?

In vier Stunden würde die Vorstellung beginnen. Die letzte Vorstellung. Nach achtundzwanzig Jahren. Das war beinahe so schwer begreifbar wie das Ende des Neuanfangs.

Als ich wieder unter der Dusche stand, bildete ich mir ein, dass es noch eine Alternative gäbe: Sie hatte mich beruhigen wollen. Wie jemand, der ankündigt, spät – im Dunkeln – nach Hause zu kommen, und nicht möchte, dass der andere wach bleibt. Warte nicht auf mich. Ich werde bei dir sein. Bald. Für länger als lange.

2

Vor zehn Jahren, über Nacht, hatte sich in der Stirnmitte eine Kerbe gebildet. Inzwischen konnte ich da ein Streichholz einklemmen. Ohne diese Falte sähe ich wesentlich jünger aus. An sich hatte ich das Gesicht eines Vierzigjährigen. Glatte Haut, wenn ich wie in diesem Moment mit dem Nassrasierer darüber hinwegfuhr. Ich hatte mich noch nie geschnitten.

Mutter zufolge war es ein weiches Gesicht. Sie hatte mit diesem Urteil regelmäßig und vorzugsweise in Gegenwart von Freunden und Bekannten ihre Zufriedenheit darüber zum Ausdruck gebracht, dass ich nicht nach ihr kam. Ein weiches Gesicht, das den wahren Charakter verschleiere. Sie war diskret genug gewesen, diesen Zusatz nur mir gegenüber zu machen, und zwar als ich mich erfolgreich geweigert hatte, den sogenannten Grundwehrdienst bei der Nationalen Volksarmee mit der Waffe in der Hand zu leisten.

Nach ihrem schnellen Krebstod zwei Jahrzehnte später erzählte mir der tiefer als ich erschütterte Lohmann, Vater habe ihr vermutlich in einem romantischen Augenblick den Spitznamen Uta gegeben, weil sie der Uta von Ballenstedt aus dem Naumburger Dom ähnlich sah. Wenn das stimmte, dann war ich zweifellos Utas Sohn, denn, ob mir das nun behagte oder nicht, wirklich jeder, der uns beiden, Mutter und mir, zum ersten Mal gemeinsam begegnete, bestätigte, dass ich ihr wie aus dem Gesicht geschnitten sei.

Mit der Kerbe hatte ich meinem Antlitz jedoch einen eigenen Akzent verliehen. Seit Jahren machte ich – wenn auch unfreiwillig – einen moderat grimmigen Eindruck. Ich merkte es den Leuten an, die mich nicht kannten und mir in den unterschiedlichsten Situationen begegneten. Wie sie mir missbilligend auf die Stirn schauten.

Heute war der Eindruck ausnahmsweise durch einen handfesten Grund legitimiert, der über die Physiognomie hinausreichte. An sich handelte es sich um zwei Gründe: Für diesen dritten Junisamstag 2017 hatte das Künstlerische Betriebsbüro am Liebknecht infolge höherer politischer Gewalt die letzte Vorstellung ansetzen müssen, und seit vorgestern grübelte ich erfolglos darüber nach, wie ich Candices sibyllinische Abschiedsworte zu verstehen hatte.

An der Haustür fiel mir ein, dass ich das iPhone auf dem Tisch hatte liegen lassen. Das letzte Mal, dachte ich beim Umdrehen und verwarf den Gedanken sofort wieder. Der Claudius lag noch am Boden. Auch wenn es nur der Claudius war, da gehörte er nicht hin. Gedankenverloren steckte ich ihn in die Manteltasche.

Auf der Solinger Straße fegte mir satter Regenstaub ins Gesicht. An sich mochte ich dieses Wetter an Vorstellungstagen. Grauer Himmel, graue Nässe, graues Licht. Das half beim Entspannen. Man verpasste nichts. Und doch lauerte neuerdings überall der Sommer. Explodierte organisches Grün auf der überstrapazierten Leinwand des Alltags. Wilder Wein an der Brandmauer in der Agricolastraße. Man musste nur Augen dafür haben. Die hellen Bäuche von Lindenblättern im Wind. Wie Maibäume aufgereihte junge Eichen. Die nervöse Weißglut von Kastanienblüten über dem unebenen, löchrigen Pflaster.

An Tagen wie diesem ging ich zu Fuß zum Theater. Vier Kilometer. Mehr als die Hälfte der Strecke durch den Tiergarten. Ein lohnenswerter Umweg, denn der Tiergarten ist das Beste an der Stadt.

Heute stand ich plötzlich vor einer Rampe und einer aus Stahlträgern stilisierten, mit Felsbrocken beladenen Güterwagenattrappe. Die Steine bildeten zusammengepferchte menschliche Gestalten nach. An einer Stelle waren die Buchstaben Ausc ausgemeißelt.

An sich kam ich nur sonntagvormittags an dem Monument vorbei, auf einem der ziellosen Stadtgänge, die ich mir zuweilen leistete. Heute war ich irrtümlich hierhergeraten. Nebenan lag ein Spielplatz. Türkische Kinder kletterten auf bunten Gerüsten herum, andere warfen sich Bälle zu und imitierten NBA-Profis. Aufgeregte Sopranstimmen schwirrten über die Straße, die benannt war nach jener Familie, der Goethes letzte Flamme Ulrike ebenso angehörte wie unser erster nationalsozialistischer Polizeichef. Das Paradies, die Hölle steht dir offen. So war das in unserer Stadt. Das Paradies, die Hölle. Dauerhaft und überall nebeneinander.

Was immer mich gleich an der ersten Kreuzung zu einem falschen Dreher veranlasst und zu dem Mahnmal an der Levetzowstraße geführt hatte, ich würde mich von jetzt an besser zusammennehmen. Schließlich ging es um die letzte Vorstellung und um die Frau, deren Wohnung ich soeben und hoffentlich nicht für immer verlassen hatte. Laut iPhone waren es noch gut drei Stunden bis zum Vorstellungsbeginn. Genügend Zeit, um auf die übliche Route zum Theater einzuschwenken.

Auch bei schlechtem Wetter geht der Berliner mit seinem Hund Gassi. Ich bin sicher, dass viele von diesen Leuten nicht ausschließlich aus Mitleid mit der Kreatur ihre Runde drehen, sondern weil sie zu Hause nicht mehr rauchen dürfen. Der Gehsteig zwischen der Aral-Tankstelle und dem Reichelt-Supermarkt ist ihr Forum. In ihren oft hitzigen Debatten geht es in der Regel um Hertha. Das Hundebesitzerforum ist nicht nur mit dem Kot ihrer Lieblinge gepflastert, sondern auch mit breitgetretenen Kippen wie die Theaterkantine im Liebknecht zu Onkel Lothars seligen Zeiten.

Moabiter Hundebesitzer sind mutmaßlich um die sechzig Jahre alt. Weiß, männlich und, sofern das in ihrem Falle noch was bedeutet, hetero. Der glasige Blick und die Schlurfgeräusche beim Gehen sprechen eher gegen Letzteres und wirken wie eine eindringliche Warnung, die ich natürlich nach Kräften zu beherzigen versuchte. Von den Schwindelattacken abgesehen, ging es mir nämlich blendend. Hielt ich mich gerade, konnte ich den Gassigehern im Vorbeigehen mühelos auf den Kopf gucken. Mir entging keineswegs, wie meine schiere Anwesenheit eine Schneise von Lebensfreude durch ihre Reihen schlug.

Überdurchschnittlich groß zu sein, hatte mir bis in die jüngste Vergangenheit nicht so sehr gefallen. In bestimmten zwischenmenschlichen Situationen war ich mir isoliert vorgekommen. Mein Selbstbild wurde von dieser unangenehmen Körpergröße buchstäblich überschattet. Ich hatte in der Schule Freunde gehabt, obwohl ich ein Lulatsch war, Frauen rumgekriegt, obwohl sie mir nicht bis zur Schulter reichten. Ich war Dramaturg geworden, obwohl ich eher aussah wie ein überqualifizierter Holzfäller.

Seit zwei Jahren gab es jedoch jene Frau, die sich unter anderem dank dieser Größe für mich interessierte. Wohlgemerkt körperlich interessierte. Noch vor wenigen Nächten hatte sie sich an meinen Körper geklammert, als wollte sie ihn nie wieder loslassen.

Je länger ich auf der Levetzowstraße an Hundebesitzern vorbeispazierte, umso mehr leuchtete mir ein, dass sie zurückkommen würde. Dass es nicht vorbei war. Ich spazierte mich in einen unvorsichtigen Optimismus hinein. Nicht nur damals im Allgäu, sondern immer wieder hatte sie Pläne für uns entworfen. Sie war die Planerin gewesen, ich ein Gegenstand ihrer Planung. Wenn ich es bei Lichte besah, bei grauem Moabiter Juni-Licht, dann würde es ja jetzt erst richtig losgehen mit dem Neuanfang. Nach dieser letzten Vorstellung. Nach allem. Die bislang abstrakt gebliebene Zukunft würde unverhofft und unwillkürlich Gestalt annehmen. Nichts würde mich, würde uns hier festhalten. Weder im Westen noch im Osten.

Und schon sah ich uns auf einem von Delfinen begleiteten Boot einer tuffsteinernen Küste entgegensegeln. Griechenland. Hatten wir nicht vor ein paar Tagen noch von Griechenland gesprochen? Santorini? Oia, die weiße Stadt am versunkenen Krater. O ja, so war das gewesen.

Wir hatten es beide bestimmt sehr ernst gemeint. Uns im Internet sogar auf dem Wohnungsmarkt umgeschaut. Gischthelle Fassaden mit unverbautem Seeblick. Sie verriet mir, dass die zweite Folge von Tomb Raider ihre Sehnsucht geweckt hatte. Natürlich wegen Angelina Jolie. Der Film war in Oia gedreht worden.

Als die Serie lief, muss sie dreizehn gewesen sein. Mir kam das gar nicht lächerlich vor. Ich hatte in dem Alter Alexis Sorbas gelesen. Wenn ich etwas am real existierenden Sozialismus gemocht hatte, dann seine griechische Variante.

Ich war wieder in Opiumstimmung, auch ohne Kirchenglocken. Vielleicht wäre mir auf den nächsten fünfhundert Metern der Altonaer Straße meine persönliche Marienbader Elegie eingefallen, hätte es nicht stärker zu regnen begonnen. Die Spree lag zum Glück schon hinter mir und so hastete ich nun am Grips-Theater vorbei dem S-Bahnhof Bellevue entgegen.

Trotzdem war ich vorübergehend zurück im Allgäu, wo eine Handvoll Afrikaner auf einem Granitfelsen vor Touristen mit ihren AK 47 posierten. Als ich näherkam, zielten die Jungs auf mich. Das sah nicht mehr nach Pose aus, aber irgendwie schienen sie mich auch zu ignorieren. Ich stieß auf eine Art Caravan, wie man ihn zu DDR-Zeiten für Röntgenreihenuntersuchungen verwendet hatte. Jetzt schien die Kiste als öffentliche Toilette zu dienen. Der Maschendrahtzaun, an dem ich entlangrannte, hatte tatsächlich ein Loch und ich gelangte auf die andere Seite. Dort wimmelte es auch von Schwarzen, die mit Knarren herumfuchtelten. Es gab aus diesem verdammten Allgäu offenbar keinen Ausgang.

Doch da erreichte ich den S-Bahnhof. Der Mantel fühlte sich feucht und schwer an, die Zehen quietschten fröhlich durch das nasse Leder der Puma-Laufschuhe. Da sollte noch einer sagen, ich sei nicht gut aufgelegt.

Tagträume wie dieser deuteten auf eine andere Schwäche hin, die bei jungen Frauen nicht sonderlich gut ankam. Meine Versunkenheit, wie sie das nannte, würde unsere Intimität gefährden. Tatsächlich konnte sie manchmal hart sein. So weit wäre ich keineswegs gegangen. Wir hatten bisher ausgiebig und unbedroht unsere Intimität genossen. Es vergingen Wochen ohne Wachträume. Selten hatte ich mehr als einen pro Tag. Meistens, nachdem wir miteinander Sex gehabt hatten. Und dagegen hätte eigentlich nichts einzuwenden sein dürfen. Wenn wir nahezu vollständig eins geworden waren, richtete sich mein gesteigertes Selbstbewusstsein auf unseren gemeinsamen Körper. Ich träumte mit diesem Doppel-Körper. Wir mochten uns schon lange getrennt haben, doch setzte sich dieser Traum fort. Ich fühlte eine angespannte Zerbrechlichkeit, ein Knistern, besonders dann, wenn sie mir die Hand auf die Brust legte oder mich am Hals küsste. Wie eine Glaskanne beim Teeaufgießen.

Zeitgleich mit diesem Knistern verwandelte sich mein Hirn in ein lupenreines Panoptikum, dem kein noch so flüchtiger Gedanke entwischte. Ein Satz von Walter Benjamin war kürzlich während eines solchen Tagtraums eindringlich aufgeblitzt, demzufolge im Glashaus zu leben eine revolutionäre Tugend par excellence sei.

Bedauerlicherweise war Mutter mit Benjamins Schwägerin Dora befreundet gewesen, einer unversöhnlichen Stalinistin. Mutter war bedauerlicherweise mit vielen Stalinisten befreundet und selbst höchst unversöhnlich gewesen, doch die Vorstellung, in einem Glashaus zu leben, empfand ich trotzdem, besonders augenblicklich, als anregend.

Während ich die Bahnhofstreppe nach oben hastete, fragte ich mich, inwiefern ich etwas von dieser revolutionären Tugend besaß. War nicht die Solinger ein Glashaus? Vertraut und doch plötzlich unwahrscheinlich geworden wie ein Plein im Roulette? Buddhistische Geduld müsste man haben. Indessen fehlt mir jegliches religiöses Talent.

3

Die Bahn Richtung Friedrichstraße war losgefahren und so rüttelte nun das für unsere Hauptstadt ungewöhnlich gepflegte Regierungsviertel vorbei.

In gut zweieinhalb Stunden würde die vierhundertdreiundsechzigste Vorstellung von Einer flog über das Kuckucksnest beginnen, einer Produktion, die im Herbst 1989 entstanden war und wie keine andere die revolutionäre Tugend jener Zeit beschworen hatte. Das war übrigens nicht meine Privatmeinung, sondern stand am Vortag – als Tipp zum Wochenende – fast buchstäblich so in der Zeitung.

Das Theater, unser Liebknecht-Theater, war damals das Glashaus gewesen. Ich einer von denen, die drin gesessen hatten. Und jetzt spielten wir dieses Stück im achtundzwanzigsten Jahr. Die Vorstellung war auch diesmal ausverkauft. Und darauf würde der letzte Vorhang folgen.

Vor nicht einmal drei Jahren hatte ich dafür gesorgt, dass sie die Abendspielleitung von Kuckucksnest übernahm. Doch im letzten Herbst hatte ich zugelassen, dass sie diese Produktion gegen Malapartes Die Haut getauscht hatte, weil dort jemand krank geworden war. Gegen meinen Willen hatte ich das zugelassen. Sie war die weitaus bessere Assistentin gewesen als Leitterfeldt, der seitdem Kuckucksnest betreute. Hätte ich im letzten Herbst meinen Willen durchgesetzt, würde ich sie unweigerlich heute Abend im Theater sehen.

Meine revolutionäre Tugend war mitnichten unerschöpflich. Im besten und im schlimmsten Fall sollte ich noch heute herausfinden, was sie mit ihrem orakelhaften Warte nicht auf mich gemeint hatte. Im besten Fall würde sie spätestens heute Nacht in der Solinger auftauchen und sich still neben mich legen. Wir würden über Oia reden. Über die Intimität im Glashaus. Eine konkrete Zukunft. Sie würde sich an meinen ausgezehrten, liebebedürftigen Körper klammern. Irgendwann würde das Knistern zurückkehren.

Aber es gab einen viel wahrscheinlicheren Fall: Sie war zu Stölzli zurückgekehrt. Der schlimmstmögliche Fall, schoss es mir durch den Kopf, als ich gerade mein rechtes Ohr gegen die Fensterscheibe des Waggons drückte und die Augen geschlossen hielt. Stölzli! Oh, worauf ich mich dann gefasst machen musste! In zwei Stunden, noch vor der Vorstellung, würden wir uns ja über den Weg laufen. Er, in seiner verbindlichen Art, würde mich grüßen. Einen unbestimmten, gut gespielten Skrupel in der Visage. Ich hörte ihn bereits mit belegter Stimme sagen: „Können wir später drüber reden?“

Ausgeschlossen war das beileibe nicht. Leute wie Stölzli kriegen emotional instabile Frauen mühelos herum. Sie war derzeit emotional instabil. Wegen des Mangels an Auseinandersetzung, meiner Versunkenheit, wegen der Zukunft.

Immer leutselig, Merci hier und Merci da und Grüezi miteinand, wie die Schweizer halt so sind, wendete Stölzli virtuos seine Tricks an. Besonders das notorische Versteckspiel in der Anwendung des Hochdeutschen machte was her. Vor allem die Westdeutschen haben oft genug eine erotische Schwäche für den radebrechenden Ausländer bewiesen. Besonders im Showgeschäft.

Sie war eine Westdeutsche. Er der Show-Affe. Wie Wilhelm Tell reden, aber wie Robert de Niro aussehen. Mir reichte er nur bis zum Schlüsselbein, aber für Frauen in einem bestimmten Zustand reichte er damit weit genug. Womöglich nun zum wiederholten Mal auch für sie.

Im Kuckucksnest standen wir uns in einer Szene auf wenige Zentimeter gegenüber. Er McMurphy, ich Häuptling Bromden. Er quasselte irgendwelches Vierwaldstätterdeutsch auf mich ein, als hätte er Kieselsteine im Hals, ich ließ das schweigend über mich ergehen. Die Leute dachten immer, das sei Kunst. Dabei war es bei ihm Natur. Pure Schweizer Natur. Selbstredend hatte er so die besseren Karten. Es fiel ihm zu.

Der Stölzli hatte sicher nie im Glashaus gesessen. Das würde er keine fünf Minuten durchstehen. Immer musste er antichambrieren, vor dem Publikum, vor den Frauen. Wäre er damals schon im Liebknecht gewesen, hätte er auch mit der Stasi antichambriert. Vielleicht hätte er sogar die Stasi rumgekriegt.

Ein wenig Verständnis konnte ich demnach dafür aufbringen, dass sie einst, in ihren ersten Monaten an der aufregendsten Bühne der Stadt, wenn nicht des Landes, als blutjunge Regiehospitantin auf Stölzli reingefallen war. Ich verstand noch besser, dass das nicht ewig hielt, denn der Stölzli war für kein Mädchen eine Endstation. Stölzli war vielmehr permanent auf der Umlaufbahn. Seit Jahren vögelte er sich mit einem beneidenswert anpassungsfähigen Älplercharme durch die Berliner Theaterlandschaft. Jeder wusste das. Und weil die Theaterlandschaft ja so ein ungemein cooles Terrain war, fand man das auch allgemein cool.

Mir war es an sich gleichgültig gewesen. Im Glashaus durfte man sich keine Aversionen gegen frühere Liebhaber erlauben und ich hatte mich in letzter Zeit in Toleranz geübt. Allerdings bildeten Wiedervereinigungen bei Stölzli keine Ausnahme. Und damit war dann die Demarkationslinie meiner Geduld doch erreicht.

Stölzli war ein Wiedervereiniger, mindestens ein so erfolgreicher Wiedervereiniger wie einst Kohl. Eine Art helvetischer Libido-Treuhänder. Man konnte nur staunen, wie sich bestimmte Szenen wiederholten. In der Kantine tauchten oft genug verflossene Geliebte auf. Diese selbstvergessenen Tussen bedachten den großen Schauspieler vor der Vorstellung mit begehrlichen Blicken und nach vollbrachtem Werk ging es dann bald ab durch die Mitte.

Ich presste Daumen und Zeigefinger gegen meine Augäpfel, als könnte ich so die entscheidende Frage zurückhalten: Würde sie mir heute Abend eine solche Szene bereiten? Ab durch die Mitte, für länger als lange?

Außer mir war am Bellevue noch jemand zugestiegen. Obwohl der Wagen nahezu unbesetzt war, blieb dieser Mann, der schätzungsweise Mitte vierzig war, an der Tür stehen. Ich hatte ihn bereits aus dem Kurzzeitgedächtnis gestrichen, als er seine lederne Aktentasche akkurat auf der Ablage zwischen uns am Fenster deponierte, sich bäuchlings auf die leere Bank mir gegenüber legte und mit energischen Schwimmbewegungen durch die Luft ruderte. Den mühsam erhobenen Bick auf mich gerichtet, als wolle er sich meiner Aufmerksamkeit vergewissern, kicherte er dazu einladend. Bedauerlich gelbe und große Schneidezähne kamen zum Vorschein. Die geröteten Augen mochten auf das Rudern zurückzuführen sein. Anfeuernd lächelte ich ihm zu und krempelte übermütig die Ärmel hoch, als würde ich gleich zu ihm in den Pool springen.

In diesem Moment bekam die graue Leinwand des Alltags einen Riss und ließ stramme Sonnenstrahlen auf das Regierungsviertel fallen. Dann drangen wir auch schon in die Glasröhre des Hauptbahnhofs ein. Bevor der Mann mir gegenüber eine Chance hatte zu reagieren, sprang ich mit drei flotten Hüpfern aus dem Wagen und stand auf dem um diese Zeit mäßig bevölkerten Bahnsteig. Mir war doch nicht nach Trockenschwimmen zumute. Den Rest der Strecke würde ich besser zu Fuß gehen.

Ich bin zwar nie jemandem begegnet, der sich dazu bekannt hat, aber es soll Leute geben, die dieses Gebäude aus ästhetischen Gründen fasziniert. Für mich hat der Bahnhof den Reiz einer monströsen Mikrowelle. Außerdem herrscht unter den vermutlich en masse aus kleinen Provinzstädten anreisenden Touristen oft eine angesichts der postmodern ausgestellten Tristesse heroische Champagnerlaune. Da ich des Öfteren hier ein- oder ausstieg, kannte ich meine Wege, um so schnell wie möglich dieser Atmosphäre zu entkommen. Wie ich als Berliner weiß, bin ich damit nicht der Einzige.

Doch überkam mich jetzt erneut ein Schwindel, ausgelöst durch einen zärtlichen Gedanken an die Geliebte. Könnte uns der Zufall nicht ausgerechnet hier, auf Europas größtem Turm- und Kreuzungsbahnhof, wieder zusammenführen? Es war natürlich sinnlos, aber ich konnte mich nicht davon abhalten, kreuz und quer über die fünf Etagen des Bahnhofs zu streunen, angetrieben von der zehrenden Hoffnung, ihr Gesicht in der Menge auszumachen. Ich versuchte mir gar nicht auszumalen, was in diesem Falle passieren würde. Sie hätte guten Grund gehabt anzunehmen, von mir verfolgt zu werden.

Also irrte ich über die S-, U-, Nah- und Fernbahnsteige, musterte Passanten von vorn und von hinten, studierte Fahrpläne, Ankunfts- und Abfahrtszeiten, durchkämmte Geschäfte, Bars und Cafés und wurde schließlich durch eine Drehtür doch auf den sogenannten Washingtonplatz ausgespuckt.

Eine Handvoll Taxis tutete mir hier euphorisch entgegen, als ließe sich wirklich etwas gegen den Kleinlaster tun, der die Zufahrt blockierte. Gerade schrie jemand: „Lass doch den Bok, du Saklaban!“, und ich hielt es für angebracht, um den Kleinlaster einen Bogen zu machen. Das trieb mich in die Nähe von Straßenhändlern, die wie überall ihren Tinnef in die Luft warfen oder ihn auf den Asphalt matschten, bis sich ein Klumpen Glibbergummi in das Gesicht Trumps verwandelte. Abgelenkt von diesem Enthusiasmus beim Werfen und Schmeißen stieß ich mit einem Burschen zusammen, dessen besonderes Kennzeichen ein mächtiger blaugetönter Haardutt war. „Haste Fuffi, Atze?“, fragte er entwaffnend. Verwirrt drückte ich ihm den Eduard Claudius in die Hand. Menschen an unserer Seite. Er wirkte aufrichtig dankbar.