19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Fast ein Jahrhundert Zeitgeschichte hat er miterlebt, gemeinsam mit Altbundeskanzler Helmut Schmidt oder dem Brandt-Vertrauten Egon Bahr prägte Erhard Eppler das Gesicht der SPD. Er war maßgeblicher Wegbereiter ökologischen Denkens, als führender Kopf der Grundwertekommission seiner Partei formte er deren politisches Profil. Der Gegenspieler Schmidts gehörte zu den Gegnern des NATO Doppelbeschlusses. Als unbequemer Querdenker und Ikone der Friedensbewegung greift er bis heute in aktuelle Debatten ein. Fast neunzigjährig bilanziert Eppler sein leidenschaftliches Leben als Politiker : ein bewegender Streifzug durch die politische Landschaft der Bundesrepublik und durch das 20. Jahrhundert. Das sehr persönliche Buch eines politischen Vordenkers, das fast ein Jahrhundert deutscher Zeitgeschichte erzählt und einen ungeschminkten Blick hinter die Kulissen bundesrepublikanischer Macht wirft.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Das Buch

Er gilt als das Gewissen der SPD und zählt noch heute zu ihren wichtigsten intellektuellen Stimmen. Als Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit diente Erhard Eppler unter den Bundeskanzlern Kiesinger, Brandt und Schmidt. Er hat die Friedens- und Umweltbewegung entscheidend mitgeprägt und wurde zum Gegenspieler Helmut Schmidts beim NATO-Doppelbeschluss.

Eppler hat sich gern als Querdenker gesehen, aber nie als »links« im klassischen Sinn verstanden. Von der Außenpolitik fasziniert, wurde er unter Willy Brandt zum Entwicklungspolitiker und zum Anwalt der Länder des Südens, was ihn nicht daran hinderte, Brandts Ostpolitik mitzutragen. Als Vorsitzender der SPD in Baden-Württemberg stieß er Mitte der siebziger Jahre die politische Diskussion über die Atomenergie an, die 1986 mit dem Ausstiegsbeschluss seiner Partei endete. Heute blickt er mit Besorgnis auf ein Europa, dessen solidarische Werte zu erodieren drohen. Sein Buch ist nicht nur ein sehr persönlicher Lebensbericht und ein bewegendes Zeitzeugnis, sondern auch ein politisches Vermächtnis.

Der Autor

Erhard Eppler, geboren 1926 in Ulm, hatte in den 1970er und 1980er Jahren diverse Führungsämter in der SPD inne und war von 1968 bis 1974 Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, von 1961 bis 1976 Abgeordneter im Bundestag, danach bis 1982 im baden-württembergischen Landtag. Zudem war er im Umfeld der evangelischen Kirche tätig, unter anderem mehrfach als Kirchentagspräsident. Die Friedensbewegung der 1980er Jahre prägte er maßgeblich. Er ist Mitglied des PEN-Clubs und Träger des Großen Bundesverdienstkreuzes.

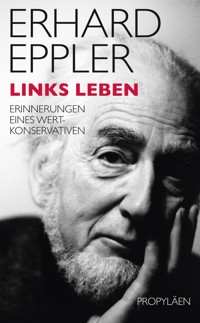

ERHARD EPPLER

LINKS LEBEN

Erinnerungen eines Wertkonservativen

PROPYLÄEN

Besuchen Sie uns im Internet:

www.ullstein-buchverlage.de

Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.

Hinweis zu Urheberrechten

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.

Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

ISBN 978-3-8437-1168-5

© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2015

Umschlaggestaltung: Morian & Bayer-Eynck, Coesfeld

Umschlagmotiv: © Biskup/laif

E-Book: LVD GmbH, Berlin

Alle Rechte vorbehalten.

Kindheit in Schwaben

Vorahnungen

Mein Vater war ein Mann von Grundsätzen. Einer davon war, dass er erst nach seinem dreißigsten Geburtstag heiraten wollte. Den feierte er am 28. Juli 1914. An diesem Tag erklärte Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Der Erste Weltkrieg begann. Der Leutnant der Reserve in einem württembergischen Infanterieregiment bezog Stellung am Hartmannsweiler Kopf im Elsass. Einer seiner Offizierskollegen hieß Erwin Rommel. Mein Vater war ein treuer Diener seines Königs Wilhelm, nicht seines Kaisers, der denselben Namen trug. Vom Stuttgarter Wilhelm, dem letzten König von Württemberg, sagte der Sozialdemokrat Wilhelm Keil, falls das Ländle einmal Republik werde und einen Präsidenten brauche, käme dieser Wilhelm in Frage. Bis mein Vater wieder in seinem Beruf angekommen war – er war Mathematiklehrer und weitaus der beste, den ich als Schüler erlebt habe –, trat Wilhelm gerade in sein letztes Lebensjahr ein. Mein Vater feierte zu diesem Zeitpunkt seinen 36. Geburtstag. Meine Mutter, die er in diesem Jahr heiratete, war erst 22.

Als ich, das vierte von sieben Kindern, geboren wurde, war der Vater schon 42. Mit 46 Jahren, 1930, wurde er als Direktor eines Gymnasiums von Ulm nach Schwäbisch Hall versetzt. Damals vereinte dieses Gymnasium formell zwei Schulen, ein »Realgymnasium«, das mit Latein begann, und eine »Oberrealschule«, die zuerst Französisch anbot und ihren Schwerpunkt in den Naturwissenschaften hatte. 1937, genau in dem Jahr, in dem ich die Grundschule hinter mir hatte, wurde sie, wie alle Gymnasien im NS-Reich, zur »Oberschule«, die mit Englisch begann.

Mein Vater war kein besonders gesprächiger Mensch. Wenn er gelegentlich mit einem oder zwei Kindern wandern ging, wollte er lieber singen. Aber ich wollte, dass er vom Krieg erzählt, auch vom Kaiser und vom König. Über die Monarchen gab er mir sehr kurz, aber erschöpfend Bescheid: Der württembergische König Wilhelm »war a reachter Maa«, aber der Kaiser Wilhelm »hat g’sponna«. Er hätte auch sagen können: Er war ein gefährlicher Narr. Nie hörte ich von meinem Vater ein gutes Wort über diesen letzten Kaiser. In den Augen eines nüchternen, soliden Schwaben war er ein eitler Angeber.

Mein Vater hatte im Krieg die meiste Zeit an der Westfront verbracht. Da musste er, das wusste ich schon als Fünfjähriger, auf die bösen Franzosen schießen. Ich wollte ihm immer Geschichten entlocken, in denen die Deutschen die Guten waren, die Franzosen die Bösen. Es gelang mir nie. Er ließ sich nicht hinreißen. Nein, die Franzosen seien tapfere, anständige Soldaten gewesen, hätten eben für ihr Land gekämpft wie er für seines. Und zudem habe er im Krieg auch sein Französisch aufpoliert. Später bemerkte ich, dass er, der Naturwissenschaftler, abends französische Romane las, im Original, nicht in der Übersetzung. Mein Vater hat mir nie gesagt, dass der Erste Weltkrieg eine sinnlose Katastrophe war. Er bekam sogar jeden Monat ein dünnes Blättchen von einem Verein ehemaliger Offiziere, das ich, wenn mein Vater es durchgelesen hatte, zu einem alten Oberstleutnant, der in der Nähe wohnte, brachte. Aber wenn die Franzosen doch anständige Leute waren wie wir auch, warum musste man dann auf sie schießen?

Mein Vater hat, wohl auch mit Blick auf seine Kinderschar, im Jahr 1933 einen Aufnahmeantrag in die NSDAP gestellt. Als er die Antwort bekam, jetzt könne er noch nicht aufgenommen werden, es gebe da eine Bewährungsfrist, zog er den Antrag mit der Bemerkung zurück, er sei kein Sträfling und brauche keine Bewährung. Eine solche Unbotmäßigkeit konnte er sich 1933 noch leisten, später hätte er sich dies zweimal überlegt. 1937 wurde er dann doch Mitglied, für Direktoren wohl die letzte Gelegenheit. Im April 1941 starb mein Vater an einer Lungenentzündung. Meine jüngste Schwester war noch keine drei Jahre alt, ich war gerade konfirmiert.

Erst später ist mir klargeworden, wie sehr mein Vater sich am Mittagstisch oder bei unseren Spaziergängen zurückhielt. Offenbar wollte er vermeiden, dass eines seiner sieben Kinder sich verplapperte. Ich habe von ihm nie ein böses Wort über Juden gehört, aber auch keine Entrüstung etwa über die Nürnberger Rassengesetze. Hitler hat er nie getadelt, aber auch nie gelobt. Er ließ seine Kinder plappern, auch wenn sie die örtlichen NS-Größen verspotteten, nur gelegentlich gebot er Einhalt: »Jetzt reicht’s aber.«

War mein Vater der Enkel eines bettelarmen Albbauern, der, wie es auf der Schwäbischen Alb üblich war, seine Söhne nach der Konfirmation mit ein paar Pfennigen und guten Wünschen wegschickte, damit sie »drunten«, also in Balingen, Reutlingen, vielleicht sogar in Eßlingen oder Stuttgart, eine Arbeit suchten, so war meine Mutter eine von vier Pfarrerstöchtern. Ihr Mädchenname zeigt dem kundigen Schwaben, dass sie einer der zwei Dutzend Familien entstammte, die seit Jahrhunderten die Führungspositionen im Herzogtum Württemberg besetzten: in der Landeskirche, an der Tübinger Universität, nicht zuletzt in der Verwaltung. So bin ich jedes Mal, wenn ich durch die herrliche Platanenallee in Tübingen unten am Neckar gehe, ein bisschen stolz darauf, dass einer meiner Vorfahren sie hat pflanzen lassen.

Wenn es im alten Württemberg ein Leitbild für das richtige, kultivierte Familienleben gab, so war es das Pfarrhaus. Da wurde musiziert und gesungen, da gingen Gäste ein und aus, da gab es eine Bibliothek, die keineswegs nur Theologisches enthielt. Und da gab es die Pfarrfrau, die nicht nur Spätzle schaben konnte, sondern sich auch um die Kinderkirche kümmerte und wusste, wer im Dorf die Schwindsucht hatte oder vom Heuwagen gepurzelt war. Wer aus einem solchen Pfarrhaus kam, wusste sehr gewiss, was das richtige Leben ist, und neigte dazu, alle übrigen Lebensformen, etwa die von Kaufleuten oder Arbeitern, für unterentwickelt zu halten.

Der Vater meiner Mutter, zuletzt Pfarrer am Ulmer Münster, war ein politischer Mensch, ein Anhänger Friedrich Naumanns. Das galt in der Kirche als links. Er kümmerte sich um die Arbeiterfamilien, gründete Arbeitervereine, verlangte soziale Reformen. Das hinderte ihn nicht daran, im Ersten Weltkrieg Kriegspredigten zu halten, zu denen am Abend die Ulmer mit Klappsesselchen strömten, weil die Bänke im Münster nicht ausreichten. Glücklicherweise sind diese Predigten – dem Papiermangel sei Dank – nicht alle gedruckt worden. Ein einziges schmales Bändchen, das überlebt hat, preist einen Gott, der, schon ehe er die Welt erschuf, die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen haben muss.

Friedrich Naumann hatte 1896, um sich von den Christlich-Sozialen des antisemitischen Hofpredigers Adolf Stoecker abzugrenzen, einen »Nationalsozialen Verein« gegründet, dazu sogar so etwas wie einen Katechismus verfasst. Dass auch die Nationalsozialisten das Soziale mit dem Nationalen verbinden wollten, fand meine Mutter gut und richtig. So hat sie zeitweise in der NS-Frauenschaft mitgearbeitet. Aber impulsiv und mutig, wie sie war, sagte sie offen heraus, was ihr nicht passte: dass man gegen die Juden hetzte – wo sie doch auch jüdische Freundinnen hatte –, noch mehr, dass die Partei die Kirche gleichschalten wollte. Da meine Mutter vor allem bei den Frauen populär war, ließ sich die Partei erstaunlich viel gefallen.

Die Geduld der Partei war allerdings erschöpft, als die Mutter von sieben Kindern zusammen mit ein paar Freundinnen in ein lautes, lang anhaltendes Gelächter ausbrach, weil ein Parteiredner, der sich gerne die Kirchen vorknöpfte und das Alte Testament als »Judenbuch« verabscheute, den Propheten Mose auf gut Schwäbisch einen »Saudackel« genannt hatte. Nach dem Krieg wurde die Hilde Eppler als erste und lange Zeit auch einzige Frau in den Rat der Stadt gewählt.

Auf der Bühne – so nennen die Schwaben den Dachboden – fand ich dicke, unhandliche Bände, in denen die Jahrgänge der Naumann-Zeitschrift Die Hilfe gebunden waren. Später habe ich in Vorträgen und Aufsätzen über Naumann davon Gebrauch gemacht. Natürlich hatte ich inzwischen auch die wichtigsten Werke des Mannes gelesen. Sicher war Naumann ein Nationalist, allerdings kein Chauvinist, und ganz sicher wären die Nazis ihm zuwider gewesen. Was er zu den verschiedenen Formen des Liberalismus zu sagen hatte, sollten heute alle lesen, die sich über den Niedergang der FDP wundern. 1961, als ich zum ersten Mal für den Bundestag kandidierte, versuchte ich nachzuweisen, wie nah die Godesberger SPD dem war, was Naumann sich als demokratische Linke gewünscht hatte.

Dass Politik nicht nur mit Programmen und hehren Grundsätzen zu tun hat, dass es sich hier um ein gefährliches Geschäft handelt, erfuhr ich schon als Siebenjähriger. Ausgerechnet auf den 30. Juni 1934 hatte der Offiziersverein meines Vaters seinen Jahresausflug – selbstverständlich mit Damen – angesetzt. Ziel war das Schloss Stetten im Hohenlohischen. Da mein Vater – der übrigens, wie seine Kollegen, noch kein Auto hatte – Schloss Stetten am nächsten wohnte, oblag ihm die Vorbereitung. Dabei traf er eine Gruppe von österreichischen Offizieren, die offenbar auch dort gastieren wollten. Die Bundesgenossen aus dem Weltkrieg begrüßten sich freundlich und wechselten ein paar Worte.

Der 30. Juni war aber auch der Tag, an dem Hitler mit seinem Duzfreund Ernst Röhm und dessen Kumpanen von der SA abrechnete und nebenbei auch noch ein paar Konservative wie seinen Amtsvorgänger als Reichskanzler, den General Kurt von Schleicher, samt seiner Frau erschießen ließ. Zum ersten Mal wurde öffentlich vor aller Welt gemordet. Hatte Röhm den Aufstand geprobt? Und wenn, hatte das Treffen mit den Österreichern auf Schloss Stetten etwas damit zu tun? Kaum war mein Vater wieder zu Hause, wurde er auf die Kreisleitung zitiert und kam einfach nicht zurück. Für uns Kinder war das ein Schock. Unser Vater, ein unbescholtener Schulmeister, möglicherwiese verhaftet? Wo würde er hingebracht? Was hatten sie vor mit ihm? Am Tag darauf schaltete sich der Kreisleiter der Partei ein. Natürlich kam rasch heraus, dass auf Schloss Stetten keine Umsturzpläne ausgeheckt worden waren und die Weltkriegsoffiziere mit ihren Damen weder vor noch nach dem 30. Juni etwas mit Röhm und seinen Rabauken im Schilde geführt hatten. Aber jetzt wusste ich: Politik ist keine ganz ungefährliche Sache.

Ein paar Wochen später, im August desselben Jahres, durfte ich, ja, ich allein, mit meinem Vater in Freudenstadt für 14 Tage in einem Hotel Urlaub machen, weil der Arzt meinte, eine Luftveränderung könne mir nicht schaden. Von diesen Ferien in der Stadt, in der ich 27 Jahre später für den Bundestag kandidieren sollte, weiß ich nur noch zweierlei: zum einen, dass ich dort auf meine Brötchen Butter und Honig bekam. Das war ein ungekannter Luxus. Wichtiger waren jedoch die Spaziergänge mit einem Cousin meines Vaters. Die beiden Alten gingen voraus und sprachen über das, was man inzwischen den Röhmputsch nannte, der Siebenjährige trottete hinterdrein. Er verstand wenig. Nur immer wieder das Wort »erschossen«. Wer da von wem erschossen wurde, verstand er nicht. Aber es wurde dauernd erschossen. Das hat mich so verstört, dass ich es heute noch weiß. Politik war offenbar nicht nur keine ganz ungefährliche, sie war vielmehr eine lebensgefährliche Angelegenheit.

Pimpf

Im Jahr 1937 kam der Zehnjährige nicht nur in die »Oberschule«, sondern auch ins Jungvolk. Das war damals schon gesetzlich geregelt, aber ich wäre auch dorthin gegangen, wenn es kein Gesetz gegeben hätte. Da wurde exerziert, als wären wir schon Soldaten. Da wurde Sport getrieben, da wurde gesungen, immer mehr laut als schön, und zwar alle Sorten von Liedern, Soldatenlieder, Studentenlieder, Landsknechtslieder, Heimatlieder, Liebeslieder und natürlich auch Nazilieder. Wir machten da kaum einen Unterschied. Da wir als Zehnjährige mit »Horch, was kommt von draußen rein, wird wohl mein fein’s Liebchen sein …« noch kaum eigene Erfahrungen verbinden konnten, auch nicht mit »Fern bei Sedan wohl auf der Höhe, steht ein Krieger auf der Wacht …«, lernten wir auch das Horst-Wessel-Lied für feierliche Gelegenheiten, ohne es genau zu verstehen. Natürlich fragten wir auch an der Stelle »Kam’raden, die Rotfront und Reaktion erschossen, marschier’n im Geist in unser’n Reihen mit« nicht nach, was denn »Reaktion« und »Rotfront« bedeuten möge und ob die Kameraden denn die Reaktion erschossen hätten oder umgekehrt von ihr erschossen wurden. Daran, dass da wieder einmal erschossen wurde, hatte ich mich gewöhnt.

Wahrscheinlich war ich nie in meinem Leben wieder so ehrgeizig wie als Pimpf. Schon die kleinen Buben waren so gegliedert wie die Wehrmacht. Was dort die Kompanie war, war für die Pimpfe das »Fähnlein«. In Schwäbisch Hall gab es davon zwei, deren unendlicher, oft bösartiger Streit die Aktivitäten bestimmte. Man stahl sich die Wimpel, man konkurrierte im Sport, man prügelte sich in Geländespielen. So wie eine Kompanie drei oder vier Züge hatte, war das Fähnlein in drei oder vier Jungzüge eingeteilt, die bei uns nach den gotischen Helden aus Felix Dahns Kampf um Rom benannt waren. Und dann gab es die kleinste Gruppe, die »Jungenschaft«, deren Führer dem Unteroffizier entsprach. Jede Charge hatte ihre Abzeichen, eine kleine rotweiße oder eine große grüne oder gar grünweiße »Affenschaukel«. Seltsam, als ich es tatsächlich so weit gebracht hatte, dass ich eine grüne Schnur bekam, war ich des ganzen Betriebs so überdrüssig geworden, dass ich das Jungvolk verließ und mich in jene Hitlerjugend-Spielschar verkroch, die bei den lokalen Parteigrößen in keinem guten Ruf stand.

Die Annahme, dass man schon im Jungvolk ideologisch gedrillt worden sei, ist selbst eine ideologische Vorstellung. Schließlich galt das Prinzip, Jugend solle durch Jugend geführt werden, so dass meist niemand da war, der indoktrinieren konnte. Es sollten zwar immer wieder »Heimabende« stattfinden, für das Jungvolk am Nachmittag, aber ich kann mich nur noch an einen erinnern. Unser Jungzugführer hatte für jeden ein Blatt mit einem Text des englischen Wahldeutschen und Rassenideologen Houston Stewart Chamberlain mitgebracht. Auf dem Blatt waren die Vornamen abgekürzt: H. St. Chamberlain. Auf die – nicht eben pädagogisch geschickte – Frage, von wem die bedeutenden Weisheiten des Textes stammten, gab der einzige Katholik unter uns Kleinen die Antwort: »Vom Heiligen Sankt Schamberlein!«

Obwohl das Jungvolk dazu nichts beitragen konnte, bin ich mit elf Jahren politisch erwacht. Das begann im März 1938, als wir im Radio hörten, die Wehrmacht sei in Österreich eingerückt und der »Führer« sei in Wien von einer begeisterten Menge empfangen worden. Einer unserer Lehrer hatte uns – wahrheitsgemäß – erklärt, dieses Österreich sei übrig geblieben, als nach 1918 das riesige Habsburgerreich aufgeteilt worden war. Schon 1848 habe man in der Frankfurter Paulskirche darüber gestritten, ob Österreich zu Deutschland gehöre. Das habe man Großdeutschland genannt, und so lebten wir von nun an in Großdeutschland.

Kaum war Österreich »heimgeholt«, da wurde am Ende jeder Nachrichtensendung der »Egerländer Marsch« gespielt, so dass die Platte im Spätsommer schon ziemlich krächzte. Jetzt ging es um die »Sudetendeutschen«, also die Deutschen in der Tschechoslowakei, genauer im habsburgischen Böhmen und Mähren, in welchem die tschechische Mehrheit und die deutsche Minderheit über Jahrhunderte friedlich zusammengelebt hatten. Nun aber, so wurde uns eingehämmert, würden die Deutschen verfolgt, gequält und misshandelt, daher wollten auch sie »heim ins Reich«. Das konnte ich gut verstehen, nur die Politiker in England und Frankreich fanden das nicht so überzeugend. Im September erwarteten viele, dass nun die Wehrmacht auch diesen armen Leuten helfen werde. Mein Vater war sich da nicht so sicher. Er wusste, dass die Tschechen sich wehren würden und die beiden Westmächte dann verpflichtet wären, ihnen zu helfen. Das bedeute Krieg, und er wisse, was das heiße.

Ende September machte dann Benito Mussolini, der Duce des faschistischen Italien, den Vorschlag, die vier wichtigsten Staaten Europas sollten sich in München treffen und einen friedlichen Ausweg suchen. Gibt es Krieg? Mit dieser offenen Frage wurden wir Kinder ins Bett geschickt, während mein Vater bis spät in die Nacht aufblieb und schließlich meiner Mutter – wir Kinder schliefen – die Nachricht brachte: »Frieden.« Übrigens hatte der sparsame Vater kurz vorher einen teuren Radioapparat gekauft, einen »Blaupunkt« mit dem grünen »magischen Auge«. Damit konnten wir auch Straßburg, Luxemburg, Beromünster (Bern), ja sogar London einschalten. Von diesem Apparat machten die älteren Kinder, zu denen ich nun auch gehörte, mehr Gebrauch, als den Eltern lieb war.

In der Zeitung sah ich ein Bild vom britischen Premier, der, aus dem Flugzeug steigend, ein Papier in die Höhe hielt. Die Unterschrift hieß: »Peace for our time!«, und so freuten wir uns alle, dass die Sudetendeutschen auch heimgeholt waren, ganz ohne Krieg.

Ich wollte nun wissen, was unser genialer Führer dazu sagen würde. Und ich wurde nicht enttäuscht. Bei einer seiner vielen Reden sagte er den gewichtigen Satz: »Das Deutsche Reich hat nun keine territorialen Ansprüche mehr in Europa.« Wenn das so war, dann stand uns eine friedliche Zukunft bevor. Das glaubte nicht nur der kaum Zwölfjährige, das glaubte auch der britische Premier.

Es dauerte keine fünf Monate, da marschierten deutsche Regimenter in Prag ein. Die Tschechoslowakei löste sich auf. Der tschechische Teil wurde zum »Reichsprotektorat Böhmen und Mähren«, die Slowakei wurde ein formal unabhängiger Satellit des Reiches, geführt von einem katholischen Priester.

Was wir jetzt von Radio Straßburg oder Beromünster hörten, war eindeutig: Hitler hatte sein Wort gebrochen, er hatte die Welt belogen. Er war keineswegs damit zufrieden, alle Deutschen in seinem Reich zu vereinigen, er wollte auch andere Völker unterwerfen. Was immer er versprach, es war nichts mehr wert. Wenn er wirklich so weitermachen wollte, bedeutete dies Krieg mit den Westmächten.

Mit noch nicht ganz dreizehn Jahren stellten sich mir unbequeme Fragen: Hatte es doch seinen guten Grund, dass wir auch ein Lied gelernt hatten »In den Ostwind hebt die Fahnen, denn im Ostwind steh’n sie gut«? Warum stand in unseren neuen Geschichtsbüchern, die Kaiser des Mittelalters seien leider immer wieder gen Rom gezogen, statt im Osten neuen Lebensraum zu gewinnen? Jedenfalls war mir klar, was es bedeutete, dass nun plötzlich die Deutschen in Polen unterdrückt und misshandelt wurden und dass jetzt nach den Nachrichten ein »Marsch der Deutschen in Polen« abgespielt wurde. Als Hitler dann am 1. September 1939 vor dem Jubelreichstag erklärte, seit 5 Uhr 45 werde zurückgeschossen, wusste ich, dass dies Krieg auch mit Großbritannien bedeutete. Als damals schon das Gerücht ging, die britische Kriegserklärung habe den »Führer« überrascht, wollte ich dies nicht glauben. Aber das Gerücht beruhte auf guten Quellen.

Knapp eine Woche zuvor war mir klargeworden, dass zwischen Propaganda und Politik ein Unterschied besteht. Die Ideologie des Nationalsozialismus hatte sich immer als leuchtende Alternative zum »jüdischen Bolschewismus« ausgegeben. Die Sowjetunion war ganz offiziell der »Weltfeind Nr. 1«. Unser Biologielehrer hatte uns gesagt, in der Sowjetunion gebe es »Menschenschlachthäuser, da fließt das Blut meterhoch«. Wir hatten zwar gekichert, aber dass Stalin ein Berserker war, glaubten wir gerne.

Im August 1939 war ich mit einem Kindertransport der NS-Volkswohlfahrt nach Zinnowitz auf Usedom gereist, wieder zur Luftveränderung. Wir landeten in einem kirchlichen Heim und durften vormittags erst an den Strand, wenn wir eine einstündige Morgenandacht überstanden hatten. Für mich, der ich durch meine Mutter einiges mitbekommen hatte vom »Kirchenkampf«, also dem Versuch der Nazis, vor allem die evangelischen Kirchen gleichzuschalten, war dies etwas überraschend. Zeitungen gab es für uns Kinder nicht, Radio erst recht nicht. Dabei war mir schon bei der Abreise klar, dass dieser Sommer noch spannend werden konnte.

Es war wohl der 23. August, an dem wir mit dem Bus zu einem Ausflug nach Swinemünde fahren durften. Dort gab es Kriegsschiffe zu sehen, und das fanden die kleinen Buben faszinierend, auch ich, der Schiffe bisher nur auf dem Neckar hatte bewundern können. In Swinemünde lag damals eine Flottille von Zerstörern, übrigens dieselben, die ein Jahr darauf im Hafen des norwegischen Narvik von der britischen Flotte zu Schrott geschossen wurden. Aber kaum hatten wir die Zerstörer erblickt, da wurde meine Aufmerksamkeit abgelenkt durch einen Zeitungsverkäufer, der die neueste Nachricht so laut und anhaltend in die Gegend schmetterte, dass ich nicht mehr glauben konnte, hier erlaube sich jemand einen Scherz. »Nichtangriffspakt zwischen Deutschland und der Sowjetunion! Der Reichsaußenminister in Moskau!«

Von Stalin und seiner Sowjetunion war lange wenig zu hören gewesen. In München hatten die vier Verhandlungsmächte so getan, als gebe es dieses Land gar nicht, als habe es mit dem, was in Europa geschehen sollte, gar nichts zu tun. Erst in letzter Zeit war von Bündnisverhandlungen der Sowjetunion mit den Westmächten die Rede. Und jetzt plötzlich dies! Joachim von Ribbentrop und Wjatscheslaw Molotow schüttelten sich lächelnd die Hände! Zu dem politischen Weltbild, das man uns beigebracht hatte, passte dies in etwa wie ein führender Nazi, der zum jüdischen Glauben konvertiert.

Die stolzen Kriegsschiffe wurden jetzt Nebensache. Aber es war niemand da, mit dem ich über die verrückte Nachricht hätte reden können. Die anderen Buben hatten dazu keine Lust, auch den Zeitungsverkäufer konnte ich nicht fragen, er war ausreichend beschäftigt. Auf der Rückfahrt ins Heim war ich müde, kam aber nicht zur Ruhe. Langsam dämmerte mir, dass der neue Pakt etwas mit Polen zu tun haben könnte. Hatten Josef Stalin und Adolf Hitler sich darauf verständigt, Polen untereinander aufzuteilen? Dann aber stand der Krieg unmittelbar bevor.

Nicht nur für mich roch es nach Krieg. Unser Herr Pastor machte sich bereits Sorgen über unsere Heimfahrt. Denn in den letzten Augusttagen war der Fahrplan der Bahn außer Kraft gesetzt. Militärtransporte gingen vor. Und tatsächlich, unsere Reise endete erst einmal in Berlin am Anhalter Bahnhof. Da, wo heute ein Ruinenrest an diesen Bahnhof erinnert, saßen wir viele Stunden bis in die Nacht auf unseren Koffern und wussten nicht, ob wir da auch übernachten würden. Erst kurz vor Mitternacht pferchte man uns in ein paar Wagen eines Personenzugs, der uns langsam, mit vielen, in keinem Fahrplan vorgesehenen Zwischenhalten, Richtung Stuttgart brachte, das wir am Abend des nächsten Tages erreichten. Der letzte Zug nach Schwäbisch Hall, der um Mitternacht dort ankam und den wir den »Lumpensammler« nannten, brachte den Übermüdeten nach Hause. Mein Vater steckte mich noch in die Badewanne, die Mutter hatte eine Suppe gekocht. So endete die Sommerfrische.

Als ich am nächsten Morgen aufwachte, sagte mir die Mutter: »Es ist Krieg.« Es reichte gerade noch, im Radio die Rede Hitlers anzuhören. Als der »Führer« fertig war, herrschte Stille. Mein Vater schwieg, die Mutter auch. Und ich ging in den Garten und grub ein Stück Wiese um, damit ich im nächsten Frühjahr dort Kartoffeln stecken konnte. Krieg, das hatte vor allem die Mutter mir beigebracht, bedeutete Hunger. Erst im Rückblick wurde mir klar, dass der knapp Dreizehnjährige mit einem langen Krieg rechnete. Die belogene Welt würde sich wehren wollen.

Eine Lüge ist, wenn ich etwas sage, von dem ich bereits weiß, dass es nicht stimmt. Theoretisch war es auch möglich, dass Hitler in dem Augenblick, als er auf weitere Gebietsansprüche verzichtete, also im Herbst 1938, dies ernst gemeint hatte, aber später bereute. Praktisch blieb nur das Fazit: Da hat einer die übrige Welt bewusst getäuscht. Und nun konnte er sagen, was er wollte: Er war kein Gesprächspartner mehr. Das trieb mich um. Seither beschäftigt mich das Thema Lüge in der Politik. Die eindeutige, nackte Lüge, der Versuch, andere durch eine Lüge zu täuschen, kommt in der Politik seltener vor als der Vorwurf, der Gegner bediene sich einer solchen Lüge. Ist die Lüge jedoch nachweisbar, kann sie eine Karriere beenden. Wo einem Politiker nachgewiesen wird, dass er bewusst die Unwahrheit gesagt hat, muss er meistens gehen. Denn verantwortliche Politik wird nur möglich, wenn jeder sich auf das Wort des anderen, auch auf das des Gegners, verlassen kann. Jeder kann sich irren, aber Irrtümer lassen sich korrigieren. Die nackte Lüge nicht.

Aber eben weil die eindeutige Lüge so verheerend wirkt, wird der Vorwurf der Lüge viel zu oft missbräuchlich erhoben. Wenn eine Partei die Kosten der Rente mit 63 sehr viel höher einschätzt als die andere, hat keine gelogen. Sie haben verschieden gerechnet, vielleicht hat sich auch einer verrechnet, aber gelogen hat niemand. Wenn jemand behauptet, Putin wolle die Ukraine annektieren, und dieser Putin macht dazu keinerlei Anstalten, dann hat noch niemand gelogen. Eine Vermutung hat sich als falsch erwiesen. Wenn jemand vor dem Mindestlohn warnt, weil er Hunderttausende neuer Arbeitsloser befürchtet, der Mindestlohn dann aber die Arbeitslosenquote nicht verändert, dann könnte einer gelogen haben, dann nämlich, wenn er gegen besseres Wissen Panik gemacht hätte. Da dies aber niemand beweisen kann, ist hier der Vorwurf der Lüge fehl am Platz.

Das Normale in der Politik, das lernte ich später, ist, wie im Leben überhaupt, der unterschiedliche Blick auf die Wirklichkeit. Kein Marktradikaler wird höhere Steuern auf sehr hohe Einkommen für richtig halten, denn für ihn sind Erfolg und Leistung dasselbe. Ein Sozialdemokrat sieht dies anders. Er will, was der Marktradikale ablehnt: sozialen Ausgleich. Aber lügen tut deshalb keiner. Kurz: Wenn in der parlamentarischen Auseinandersetzung der Vorwurf der Lüge erhoben wird, geschieht dies in 98 von 100 Fällen zu Unrecht. Gerade weil die eindeutige Lüge vernünftige Politik unmöglich macht, passt das Wort »Lüge« nicht zur täglichen Auseinandersetzung.

Übrigens kommt die Volksmeinung, in der Politik werde mehr gelogen als anderswo, genau daher: Wenn ein Politiker dem anderen vorwirft, er lüge, dann reagieren viele darauf: »Recht hat er, aber selbst ist er keinen Deut besser.«

Dass sich Hitlers Ankündigung, er habe nun keine territorialen Ansprüche mehr in Europa, schon fünf Monate danach als Lüge erwies, hat dazu geführt, dass es keinen Versuch mehr gab, den Krieg in letzter Minute noch zu verhindern. Sollte man sich wieder anlügen lassen? Das hat schon den Dreizehnjährigen veranlasst, über Wahrheit und Lüge in der Politik nachzudenken. Der 88-Jährige wagt die Behauptung: In mehr als sechs Jahrzehnten Politik habe ich mich oft getäuscht, verrechnet, Vermutungen ausgesprochen, die sich als falsch erwiesen, Wertungen gewagt, denen andere heftig widersprochen haben. Aber wenn mein Gedächtnis noch einigermaßen intakt ist: Ich habe nie gelogen, nie etwas behauptet, von dem ich bereits wusste, dass es nicht stimmt.

Hitlerjugend – einmal anders

In der Haller Hitlerjugend (HJ)-Spielschar war alles anders. Naive fragten manchmal: Bist du in der Hitlerjugend oder in der Spielschar? Zum HJ-Dienst erschien man in Uniform, dann wurde angetreten, stillgestanden, dem Gefolgschaftsführer gemeldet; zur Spielschar kamen wir in Zivil, immer in denselben Raum im »Claßgebäude«, in dem nach dem Dreißigjährigen Krieg die Haller ihr »Gymnasium illustre« eingerichtet hatten. Da wurde zu Beginn nicht »Heil Hitler« gebrüllt, nein, die Einzelnen begrüßten sich mit »Guten Abend«, dem schwäbischen »Grüß Gott«, oder etwas ironisch »Heil Kurtle«, »Heil Walter«. Manche Begrüßung hatte emotionale Qualität, denn hier, in der Spielschar, wurden Mädchen und Jungen in eine gemeinsame Gruppe gesteckt, während sonst die Erziehung der weiblichen Jugend zur Mutterschaft und der männlichen zu heldischem Soldatentum streng getrennt verlief. Daher wurde der Heimweg, zwischen zehn und elf Uhr, oft schon pärchenweise absolviert. Eines dieser Pärchen war meine spätere Frau und ich.

Die eigentliche Leiterin der Spielschar, die mit uns vierstimmig Lieder einübte, war eine Musiklehrerin, etwa doppelt so alt wie wir, die ansonsten keinerlei Parteicharge hatte. Wir waren eingeteilt in Sopran, Alt, Tenor und Bass. Mit »der Partei« waren wir ausreichend dadurch verbunden, dass wir bei Parteifeiern singen mussten, als Rahmenprogramm. Damals gab es schon ziemlich viele Feierlichkeiten unter Parteiregie: Parteitaufen, Parteihochzeiten, Parteibeerdigungen, Ordensverleihungen. Und dann all das, was auch die Demokratie kennt: Ein verdienter Kommunalpolitiker wird verabschiedet, ein anderer feierlich eingesetzt. Wir hatten für diesen Zweck ein recht begrenztes Repertoire. Dabei kam uns entgegen, dass die feierlichen NS-Lieder meist im Text so verquast und schwer verständlich waren, dass man dasselbe Lied sehr wohl bei einer Taufe und einer Beerdigung singen konnte. Im Kopf habe ich noch einen Text: »Wo immer das Leben erglommen, da will es als Flamme stehn, wir wissen, woher wir kommen, wir wissen, wohin wir gehn …« Obwohl uns dieses erstaunliche Wissen natürlich niemand beigebracht hatte, sangen wir derartiges sauber und brav. Gelegentlich übten wir uns auch als Schauspieler. Über Hans Sachs kamen wir allerdings nicht hinaus. »Wo bleibt denn unser Knecht, der Heinz, ich glaub’ er holt den Wein von Mainz!« Dieser Vers gehört nicht zu den Höhepunkten der deutschen Dichtung, aber er kommt mir bis heute nicht aus dem Sinn.

Die Spielschar war, und darüber musste sich niemand wundern, eine Zuflucht für solche, die den üblichen Dienst beim Bund Deutscher Mädel (BDM) und der HJ für reichlich phantasielos und wenig ergiebig, also im besten Fall für Zeitverschwendung hielten. Das bedeutete nicht, dass sich hier ein Widerstandsnest gebildet hätte, wohl aber eine Gruppierung, schließlich sogar eine Gemeinschaft, in der Kritik und Spott zum guten Ton gehörten. Gegenstand des Spottes waren vor allem die örtlichen NS-Größen, deren immer gleiche Reden wir bald imitieren konnten. Dass bei uns die üblichen Witze über Hermann Göring und Joseph Goebbels kursierten, ist jedoch nicht als Anzeichen von Resistenz misszuverstehen: Die wurden sogar in der Partei kolportiert.

Auffällig war, dass die Spielschar eine Heimstatt für die vielen Pfarrerskinder wurde. In Hall hatten nur die Pfarrer die vielen Kinder, welche die Parteigrößen für nötig hielten, wozu sie selbst aber wenig beitrugen. Und diese Kinder, viele inzwischen zwischen 15 und 18 Jahre alt, hatten schon einiges von dem hinter sich, was ihre Eltern an Schikanen weiterhin auszuhalten hatten. So stand die Spielschar insgesamt, ganz im Gegensatz zur HJ, im Kirchenkampf eher auf der Seite der Kirchen. Auch für Katholiken wurde sie attraktiv.

Wir haben in der Spielschar vieles gelernt: Madrigale, Volkslieder, NS-Choräle. Was wir nie ganz lernten, war, wie wir uns beherrschen konnten, wenn bei einer Parteifeier allzu pathetisch oder auch allzu einfältig dahergeredet wurde. Sobald auf der Bühne, wo wir meist zu sitzen hatten, unterdrücktes Kichern hörbar wurde, verfinsterten sich die Mienen der Herren – es waren immer Herren, keine Damen – in der ersten Reihe. Einmal bei einer Entlassfeier der Landwirtschaftsschule – offizielle Bezeichnung: »Freisprechung der Jungbauern« – waren die Reden so nahe an der Karikatur, dass wir kaum an uns halten konnten, und nach der Feier der Kreisleiter erboste Drohungen ausstieß, während wir uns, ohne dass jemand ein Signal dazu gegeben hätte, auf der Burgruine Limpurg, zwanzig Minuten vom Ort der Veranstaltung, wiedertrafen und nicht aufhören konnten zu lachen.

Das bedeutet aber auch, dass wir keine Angst hatten, ins KZ gesteckt zu werden. Der Haller Kreisleiter war weder dumm noch einfach machtbesessen – wie etwa sein Tübinger Kollege Rauschnabel, dessen Name von den einen Tübingern als Rau-Schnabel, von den anderen als Rausch-Nabel interpretiert wurde. Beides stimmte. Wie ich später erfuhr, war die Einschätzung des Haller Parteioberen: »Die Spielscharleute sind frech, kritisch und arrogant, aber ungefährlich.« Und damit hatte er aus seiner Sicht recht. Niemand von uns hatte eine klare Überzeugung. Keine liberale, keine konservative, keine sozialdemokratische. Die uns etwas Ähnliches hätten vermitteln können, haben geschwiegen. Sie wussten, was sie riskiert hätten. Und nur weil man wild gewordene Spießbürger komisch findet, wird man noch kein Widerstandskämpfer.

Wir waren in diesen Staat hineingewachsen. Er war für uns das Gegebene, Normale. Dass vieles abstoßend, anderes komisch war, haben wir begriffen. Aber was eine lebendige Demokratie ist, wussten wir nicht. Schließlich hatten auch wir selbst unsere guten und weniger guten Tage, unsere Stimmungen. Reinhold Kontzi, zwei Jahre älter als ich, später Professor der Romanistik, hat gelegentlich auch in der Öffentlichkeit behauptet, ich hätte ihn auf einem Nachtspaziergang nach dem »Dienst« über den Nazismus aufgeklärt. Das ist schwer möglich, denn darüber aufgeklärt war ich selbst nicht. Wahrscheinlich habe ich ihm etwas deutlicher als andere gesagt, dass wir unser Leben doch recht unfrei verbringen und dass ich kaum Hoffnung hatte, dass sich daran etwas ändern könnte. Wir hatten uns in der Spielschar einen kleinen Freiraum geschaffen und wussten sehr wohl, dass man uns den jederzeit nehmen konnte. Auch in der Berufswahl, so fand ich, waren wir nicht mehr frei. Ich hatte eine Neigung zum diplomatischen Dienst. Als ich erfuhr, dass davor künftig vier Jahre Waffen-SS abzuleisten waren, schlug ich mir dies aus dem Kopf. Aber das alles änderte nichts daran, dass auch ich den Krieg gewinnen wollte.

So ähnlich ging es auch anderen. Um der Form Genüge zu tun, hatten sowohl die Mädchen als auch die Jungen der Spielschar jemanden, der sie anführte und deutlich machte, dass sie doch ein Teil der HJ waren. Als ich mich in die Spielschar verkroch, war dies für die Jungen Frieder Rummelspacher, dessen Name in diesem Buch nicht fehlen darf. Er war knapp zwei Jahre älter als ich, ein kräftiger, dunkler Typ mit einer sehr tiefen Stimme, der die NS-Rassenlehre verspottete, indem er seine üppige Körperbehaarung mit einer rassischen Nähe zum Affen erklärte. Er kam aus einer christlichen, nicht pietistischen Familie und amüsierte sich über das nazistische Neuheidentum. Trotzdem wollte er als guter Deutscher den Krieg gewinnen. Er meldete sich freiwillig zu der Division, mit der das Heer der SS zeigen wollte, dass es selbst Eliteeinheiten aufbieten konnte. Das war die Division »Großdeutschland«. Noch ehe auch ich selbst Soldat des Heeres wurde, kam die Nachricht von seinem Tod.

Frieder und ich waren Freunde geworden. Natürlich hat unsere Gesellschaft durch jeden Gefallenen etwas Unersetzliches verloren. Aber mit Frieder hat sie etwas besonders Kostbares verloren: einen kräftigen, gesunden, humorvollen Mann, dem man die Sensibilität nicht ansah, der Ungerechtigkeit nicht durchgehen lassen wollte und doch lieber lachte als hasste, einen selbstkritischen, ganz uneitlen Menschen, in dessen Gegenwart die Zimmertemperatur um zwei Grad anstieg.

Als er einberufen wurde, bat er mich, seine Funktion zu übernehmen und den Freiheitsraum der Spielschar zu verteidigen. Das tat ich dann auch, wohl wissend, dass im Kreise der Parteioberen die Forderung laut wurde, die Spielschar aufzulösen. Dass dies bis dahin nicht geschehen war, hatte wohl zwei Gründe. Zum einen konnte man uns manchmal gut brauchen. Zum anderen neigte der Kreisleiter nicht zu radikalen Schritten, zumal nicht gegen junge Leute, die er wohl für pubertierende Lausbuben und überdrehte Mädchen hielt.

Nachträglich wird mir klar, dass meine Zeit in der Spielschar doch sehr begrenzt war. Noch nicht fünfzehnjährig war ich beigetreten, mit sechzehn Jahren und neun Monaten wurde meine Schulklasse nach Karlsruhe in eine Kaserne der Luftwaffe einberufen. Wir wurden Flakhelfer. Es waren also nur zwei Jahre! Aber sie waren so erfüllt von Melodien, Freundschaften, von menschlichem Zusammenhalt und nicht zuletzt von Einblicken in die komische Seite der Partei, dass sie mir länger vorkommen als die gut vier Jahre im Jungvolk.

Am 6. September 1943 verabschiedeten sich die Flakhelfer von der Spielschar. Das ging nicht ganz ohne Tränen ab. Und als die Mädchen bereits nach Hause gehen durften, bat ich die Jungen, noch dazubleiben. Ich hatte einen Brief bekommen, der es in sich hatte. Ich weiß nicht mehr, ob der Absender die Kreisleitung oder die Banndienststelle der HJ war, aber sicher hatten sie sich untereinander abgesprochen. Der Inhalt war knapp. In der Hauptsache bestand er aus einer Liste, in die sich die Jungen – Mädchen spielten politisch ja keine Rolle – eintragen sollten, die, wenn sie einmal 18 Jahre alt sein würden, bereit wären, der NSDAP beizutreten.

Soweit in NS-Deutschland noch Gesetze galten, hätten wir die Liste zurückschicken können mit der Begründung, das Beitrittsalter zur Partei sei 18 Jahre, und die meisten von uns seien noch keine 17. Aber das hätte wohl zur Auflösung der Spielschar geführt. Denn eines war ganz offensichtlich: Dies war ein Ultimatum.

Nach einer nicht sehr lange andauernden Diskussion waren wir uns einig: Es ging um den Fortbestand der Spielschar. Mindestens drei mussten unterzeichnen. Ich trug mich in die Liste ein und unterschrieb als Erster.

Das hat die Auflösung der Spielschar leider nur aufschieben, nicht verhindern können. Im Folgejahr, als ich schon bei den Panzerjägern war, bekam ich Post: Die Spielschar war »wegen politischer und weltanschaulicher Unzuverlässigkeit« aufgelöst worden. Kurz zuvor hatte ich noch von einer grotesken Geschichte gehört, die in Hall kursierte und die mich ebenfalls per Feldpost erreichte: Die Spielschar hatte wieder einmal eine Parteibeerdigung mit ihren Liedern »umrahmen« müssen. Wieder einmal war es dasselbe Lied, das sie auch bei Parteihochzeiten darbot. Der letzte Vers klang aus mit den Worten: »Vom Ew’gen ward’s genommen, ins Ew’ge wandelt’s hinein«. Da der Mann, der seine letzte Ruhe finden sollte, reichlich verhasst war, sollen Tenor und Bass gesungen haben: »… ins Ew’ge mit Vollgas hinein«. Sollte die Geschichte stimmen, so zeigt sie, dass auch die Spielschar einer gewissen Verrohung nicht entging. Sollte sie erfunden sein, dann steht sie für den ohnmächtigen Groll der vielen, die 1944 zusehen mussten, wie noch Hunderttausende sterben mussten, nur um einen aussichtslosen Krieg zu verlängern.

Was damals geschah, hatte zwei Folgen, die bis heute nachwirken. Zum einen die, dass schon im Frühjahr 1946 die alten Freundinnen und Freunde der Spielschar von der amerikanischen Militärregierung die Erlaubnis bekamen, sich als »Jugendsingkreis« neu zu konstituieren. Dieser Jugendsingkreis, dessen überlebende Mitglieder selten unter achtzig Jahre alt sind, kommt immer noch jedes Jahr zusammen. Aber seine Tage sind gezählt.

Die zweite Folge ist, dass das Bundesarchiv – wahrheitsgemäß – der Presse mitteilte, ich sei durch eine Unterschrift vom 6. September 1943, also mit 16 Jahren und neun Monaten, Mitglied der NSDAP geworden. Ich habe mich nie dagegen gewehrt. Formal ist dies korrekt. Haben wir damals die Unterschrift nicht ernst genug genommen? Das mag sein. Die Partei, das waren für uns Junge: der Ortsgruppenleiter, ein langweiliger Angestellter der Kreissparkasse, sichtlich bemüht, aber harmlos; der Kreisleiter, der sich vor 1933 als Chorleiter in der Singbewegung einen Namen gemacht hatte und, obwohl Schwabe, das »R« rollen konnte, als käme er aus Spanien. Und die Mitglieder? Uns schienen sie meist brave Bürger, die ihren Beitrag zahlten und jedes Jahr ein- oder zweimal zu Parteiversammlungen pilgerten.

Unser Problem war nicht »die Partei«, sondern die SS, genauer die Waffen-SS. Die Rolle, die der »Reichsführer SS« Heinrich Himmler als Chef der deutschen Polizei ausübte, bekamen auch wir zu spüren: Die – meist ziemlich unpolitischen – Polizisten der Kleinstadt bekamen eine Prämie für jeden jungen Mann, den sie für die Waffen-SS geworben hatten. So wurde ich, zusammen mit drei Klassenkameraden, auf die Polizeiwache bestellt, wo man uns eröffnete, unser Geburtsjahrgang komme geschlossen und zwangsweise zur Waffen-SS. Wenn wir uns schon vorher freiwillig meldeten, wären wir fein heraus. Wir antworteten, wir hätten in der HJ gelernt, mit Kameraden kameradschaftlich umzugehen, also wollten wir uns keine Vorteile erschleichen. In Wirklichkeit wussten wir sehr genau, dass die SS jeden Einzelnen dauerhaft in Beschlag nahm, von der neuheidnischen »Weltanschauung« über die »richtige« Ehefrau bis hin zur Bereitschaft, sich jederzeit für den »Führer« verheizen zu lassen. »Meine Ehre heißt Treue« war ein Wahlspruch, nach welchem auch das Morden, wenn es befohlen wurde, ehrenhaft blieb. Ich hatte als Fünfzehnjähriger ein Gespräch zwischen meiner Mutter und einem Onkel belauscht, der als Oberstabsarzt ein Lazarett hinter der Ostfront leitete. Er berichtete, bei ihm würden immer wieder blutjunge SS-Soldaten eingeliefert, die weder verletzt noch krank schienen, die aber zusammengebrochen waren, weil sie, wie einer ihm gestanden habe, jüdische Zivilisten, Männer, Frauen und Kinder erschießen müssten. Nein, die Ehre, die im unbedingten Gehorsam bestand, war nichts für mich.

In der Haller Gewerbeschule wurde ich einer besonders harten Werbung durch einen baumlangen SS-Offizier und einen zugereisten HJ-Führer unterzogen. Als die beiden endlich das Zimmer verlassen hatten, um sich kurz zu beraten, fasste ich rasch einen Entschluss: Ich sprang aus einem der offenen Fenster und rannte schnurstracks zum Wehrbezirkskommando, wo ich außer Atem ankam und schließlich einem älteren Major gegenüberstand. Er hatte ein wissendes und doch auch beruhigendes Lächeln im Gesicht und fragte, was ich wolle. Und sofort bekam ich einen kleinen schäbigen Zettel, schlechtes Papier, auf dem zu lesen stand, ich sei ein freiwilliger Offiziersbewerber des Heeres. Es war eines der kostbarsten Papiere meines Lebens, denn wo immer ich es den SS-Werbern unter die Nase hielt, ließen sie sofort von mir ab. Auch innerhalb einer perfekten Diktatur prallen Interessen aufeinander, und das verlangt nach Regeln. Wehrmacht und SS hatten sich darauf geeinigt, dass, wer auch immer sich bereits bei einer Stelle freiwillig gemeldet hatte, von der anderen in Ruhe gelassen werden musste. Übrigens bedeutete der Zettel, ohne den ich nicht mehr ausging, so ganz nebenbei, dass ich nun ein Kriegsfreiwilliger war. Kein Wunder, dass die Zahl der Kriegsfreiwilligen bis zum Schluss hoch blieb.

Drei Uniformen

Es waren immerhin noch zwanzig Monate, die zwischen dem 7. September 1943, der Fahrt in die Karlsruher Flakkaserne, und dem Ende des Krieges lagen. Ich verbrachte sie zuerst in der Uniform des Flakhelfers, dann der des »Arbeitsmanns« im Reichsarbeitsdienst und schließlich im Feldgrau des Heeres. Als Flakhelfer hatten wir eine Ausgehuniform, die, zumal durch ihre Hakenkreuz-Armbinde, an die HJ erinnerte, während wir im alltäglichen Dienst alte, abgenutzte, manchmal ein wenig zu große Kommissklamotten trugen. Vor allem die Stahlhelme waren vielen zu groß. Wir wurden aber rasch belehrt, dass nicht die Helme zu groß, sondern unsere Köpfe zu klein waren.

Wir waren eine eigenartige Mischung, halb Soldat und halb Gymnasiast. Zumindest sollten wir das sein. Unsere Lehrer, die wir nicht kannten, haben sich redlich, aber wenig erfolgreich um unsere Aufmerksamkeit bemüht. Deutlich erinnere ich mich nur an einen älteren Germanisten, der uns in die deutsche Literaturgeschichte einführen wollte, bei mir nicht ganz so erfolglos wie bei den meisten Kameraden.

Wie dies beim deutschen Kommiss üblich ist, wurden wir erst einmal »geschliffen«, meist von ziemlich wohlwollenden Unteroffizieren. Nur ein Gewehr bekamen wir noch nicht in die Hand. Unsere Waffe war die 2-cm-Kanone mit vier Läufen, die für das, was nun drohte – Bomben aus 10 000 Meter Höhe –, wenig hilfreich war. Mein Unteroffizier hieß Nalepinski, er unterrichtete uns über »Gas-wehr-ab-Mittel« und zeigte auch sonst ganz unbefangen, dass das Deutsche nicht seine Muttersprache war. Dafür hatte er Humor und war alt genug, uns als seine Lausbuben zu betrachten, denen man auch etwas nachsehen konnte.

Nach acht Wochen Ausbildung rückten wir in unsere Stellung am Karlsruher Gleisdreieck östlich des Hauptbahnhofs ein. Nun begann das Wacheschieben, Tag und Nacht. Ich fand das, zumal in einer ruhigen, sternklaren Nacht, gar nicht so übel. Man konnte ungestört nachdenken.

Eine politische Erfahrung aus dieser Zeit habe ich bis heute nicht vergessen: Etwa eine Viertelstunde Fußweg von unserer Stellung entfernt lag eine weitere, die auch von Flakhelfern besetzt war, die allerdings aus Mühlhausen im Elsass gekommen waren. Ich fand, wir sollten Kontakt mit ihnen aufnehmen, und so spazierten wir eines Tages zu zweit zu ihnen. Sie sahen so aus wie wir, waren Pennäler wie wir, hatten für den normalen Dienst dieselben schäbigen Uniformen und sprachen, wenn sie denn wollten, neben Französisch und ihrem elsässischen Alemannisch auch Hochdeutsch. Aber sie ließen uns kühl abblitzen. Sie seien nicht freiwillig hier, ließen sie uns wissen. Das hätten wir von uns auch sagen können. Aber sie meinten etwas anderes, etwas, das zu sagen viel zu gefährlich war: Wir sind gezwungen worden, einem Land – und dazu noch einem Regime – zu dienen, das nicht das unsere ist. Daher seid ihr nicht unsere Kameraden, mit denen man plaudern, lachen, badischen Wein trinken und Witze machen kann. Nachdem in unserem Gespräch eine peinliche Pause entstanden war, trotteten wir zurück in unsere Stellung. Ich kannte damals schon Bismarcks realistische, wenn auch resignierte Bemerkung, die Elsässer seien »deutschsprechende Franzosen«. Sie pflegten ihre alemannische Tradition, aber sie fühlten sich politisch als Citoyens und Citoyennes der französischen Nation. Zur französischen Nation konnte gehören, wer dazugehören wollte, wer Teil von ihr sein wollte. Und die Elsässer, fast alle, wollten. Die neuen Besatzer hatten dafür kein Organ. Wer Deutsch sprach, war eben ein Deutscher. Punkt. Und wer sich nicht so verhielt, für den gab es das Strafgesetz.

Als wir in unserer Stellung einen möglichst trockenen Bericht gaben, überwog schließlich der Respekt. Die gezwungenen Flakhelfer aus Mühlhausen hatten etwas riskiert, hatten Mut gezeigt. Und den wollten wir nicht auf die Probe stellen.

Den Beweis, dass man mit 2-cm-Kanonen keine Bomber aus 10000 m Höhe herabholen kann, mussten wir glücklicherweise nicht antreten. Die Angriffe auf Karlsruhe erfolgten erst, als wir bereits die nächste Uniform trugen: die des Reichsarbeitsdienstes, des RAD. Sie war etwas grüner als die des Heeres, mit einer Hakenkreuz-Armbinde versehen. Als »Beitrag zum Endsieg«, von dem immer die Rede war, schienen mir die drei Monate beim RAD noch sinnloser als die sechs Monate bei der Flak. Gelernt habe ich dort vor allem, welches Potential zur reinen Menschenschinderei im Nazismus steckte.

Ort des Geschehens war das Waldviertel, von dem wir sofort erfuhren, dass es die Ahnen des »Führers« hervorgebracht habe. Die nächstgelegene Kleinstadt war Neubistritz. Heute liegt es in der tschechischen Republik, an der Grenze zwischen Böhmen und Mähren, nicht sehr weit von der Österreichs. Damals gehörte es zu den Gebieten, die schon im Münchner Abkommen Deutschland zugeschlagen worden waren.

Das Waldviertel, wie ich es kennenlernte, war ein hochgelegenes, dünn besiedeltes Gebiet, in welchem noch im März und April Schneestürme tobten, wie ich sie weder vorher noch nachher erlebt habe. Ein Weg, den wir in zwei mühsamen Stunden freigeschaufelt hatten, konnte in zehn Minuten wieder so gründlich zugeweht sein, als hätten wir nie eine Hand gerührt.

Tatsächlich bestand unsere Tätigkeit in den ersten Wochen vor allem darin, die Zugänge und Zufahrten zu unserem Lager freizuschaufeln. Dass dies nötig war, konnten wir einsehen. Aber warum gab man uns keine Mäntel und nur löchrige Handschuhe? Warum ließ man uns ausgerechnet da schuften, wo die Straße regelmäßig nach einer halben Stunde wieder unpassierbar war? Warum stellte man dort nicht einfach einen Windschutz auf?

Die Folge dieser ersten Wochen war, dass jeder Zehnte wegen Erfrierungen verschiedenen Grades ausfiel. Ich selbst bekam nach 14 Tagen hohes Fieber und wurde in die Heilstube verfrachtet. Einen Arzt gab es dort nicht, nur einen Heilgehilfen, der genau zwei Formen der Therapie beherrschte: Chinin zur Dämpfung des Fiebers und, wenn das nicht half, eine ominöse Spritze, über deren Inhalt niemand Auskunft gab. Ob ich damals eine Lungenentzündung hatte, weiß ich nicht. Irgendwann aber beschloss ich, das verabreichte Chinin nicht zu schlucken, sondern es heimlich zum Fenster hinauszuwerfen. Erst als meine Mutter mir ein Päckchen mit Hustenbonbons und den noch heute erhältlichen Wybert-Lakritzen schickte, machte ich endlich Fortschritte. Dass auch andere Kranke die Chinin-Therapie verweigerten, konnte man nach der Schneeschmelze daran erkennen, dass vor einigen Fenstern vielsagende weiße Flecken blieben.

Als die Straßen wieder frei waren und der Schneefall zurückging, begann das Exerzieren. Noch heute kann ich den Spaten präsentieren, der für den RAD das Gewehr ersetzen musste. Schlimm wurde es, wenn wir mit Gasmaske zu exerzieren hatten. Mir reichte einfach der Sauerstoff nicht. Wenn das Kommando »Laufschritt, marsch, marsch!« kam, wusste ich, dass ich dies nicht lange aushalten würde, es sei denn, ich versuchte, irgendwie an Luft zu kommen, die nicht durch die Gasmaske ging. Das war streng verboten, und die Ausbilder umschwirrten uns, um alle herauszugreifen und zu bestrafen, die das versuchten. Mich haben sie nie erwischt. Aber hätte ich es nicht getan, ich wäre am Wegrand liegen geblieben. Musste man mit der Gasmaske rennen können? Beim Heer mussten wir das nicht.

Dass man bei einem Arbeitsdienst auch arbeiten sollte, fiel unseren Oberen erst im letzten Monat ein. Da es im Lager eigentlich nichts zu tun gab, wurde beschlossen, dass wir eine Straße des Lagers ausbauen sollten. Dazu waren Steine aus einem Steinbruch herbeizuschaffen, der etwa 700 Meter entfernt lag. Für eine solche Arbeit setzt man heute Traktoren oder Bagger ein, damals hatte man Schubkarren. Die gab es im Lager, aber wir durften sie nicht benutzen. Stattdessen mussten wir jeden einzelnen der ziemlich großen Steinbrocken auf der Schulter tragen. Wenn jemand auch nur andeutete, dass es doch wohl effizientere Methoden gab, kam das Kommando: »Laufschritt, marsch, marsch!« Nicht wenige von uns hatten nachher blutige Schultern.

Eines haben solche Methoden bewirkt: dass wir frühmorgens die Stunde der »politischen Schulung« sehr gerne annahmen. Schließlich konnten wir sitzen, während der Lagerleiter irgendeine haarsträubende Geschichte erzählte von Bestechung, Betrug oder Mord, in der auch Juden vorkamen. Am Schluss stand immer die Frage: »Und wer ist schuld daran?« Dann musste in den ersten Bankreihen einer aufstehen und rufen: »Der Jude!« Der Erfolg dieser Schulungsmethode wurde erkennbar, wenn einer von uns beim Heraustreten vergeblich nach seinem Käppi suchte. Dann stellte ein anderer die Frage: »Und wer ist schuld daran?« Die ganze Stube antwortete unter Gelächter: »Der Jude!«

Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.