Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hoja de Lata Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Hoja de Lata

- Sprache: Spanisch

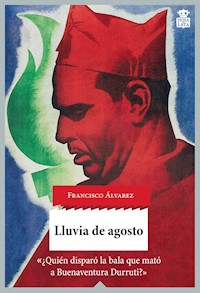

Medio siglo después de la misteriosa muerte de Buenaventura Durruti, una periodista francesa pretende esclarecer quién disparó la bala que acabó con el mítico anarquista. El 20 de noviembre de 1936 moría un hombre y nacía un mito. Buenaventura Durruti, el obrero metalúrgico, el pistolero anarquista, el atracador de bancos, el héroe de la Barcelona antifascista, caía muerto en el frente madrileño de la guerra civil por una bala de origen desconocido. Cincuenta años más tarde, una periodista francesa se propone aclarar las circunstancias de la misteriosa muerte del legendario anarquista. En esta búsqueda, acompañaremos a Durruti en su lucha callejera contra los pistoleros de la patronal, perpetraremos con él el primer gran atraco a un banco en la historia de España, frenaremos el golpe militar de julio de 1936 y asistiremos al final de una utopía que duró un verano demasiado corto.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 367

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LLUVIA DE AGOSTO

FRANCISCO ÁLVAREZ

LLUVIA DE AGOSTO

PREMIO XOSEFA XOVELLANOS DE NOVELA 2015

SENSIBLES A LAS LETRAS, 27

Título original: Lluvia d’agostu, 2015

Primera edición en Albentestate: mayo del 2016

Primera edición en Sensibles a las Letras: octubre del 2016

Segunda edición en Sensibles a las Letras: mayo del 2017

© Francisco Álvarez, 2016

© de la imagen de la cubierta: 20 noviembre 1936-1937, Eduardo Vicente, 1937

Confederación Nacional del Trabajo-Federación Anarquista Ibérica.

Comité Regional (Barcelona). Secretariado de Propaganda

© de la fotografía de la solapa: Pablo Lorenzana, 2016

© de la presente edición: Hoja de Lata Editorial S.L., 2016

Hoja de Lata Editorial S. L.

Avda. Galicia, 21, 4.º E, 33212, Xixón, Asturies [España]

[email protected] / www.hojadelata.net

Edición y composición: Hoja de Lata Editorial S. L.

Diseño de la colección: Trabayadores culturales Glayíu

Corrección de pruebas: Olaya González Dopazo

ISBN: 978-84-18918-55-1

Producción del ePub: booqlab

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ÍNDICE

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

UN ABECEDARIO PARA ESTA NOVELA

A todos ellos y a todas ellas. Porque la historia les pertenece.

Yo solo he tratado de encontrar las palabras justas para contarla.

1

El viaje desde el aeropuerto de Sheremétievo fue, más que veloz, meteórico. Aquel Lada 1600 de color azafranado, primo lejano del Seat 124 que se había popularizado entre la clase media española en la década anterior, cruzaba las amplias avenidas casi de puntillas, como una bailarina del Bolshoi que atraviesa el escenario con movimientos ligeros y ensayados. La tarde moría y la capital del imperio socialista ofrecía un cuadro más y más triste a medida que la luz del día se desvanecía. No había ninguna lengua común entre el taxista y yo con la que poder comunicarnos, de modo que hicimos todo el trayecto sin abrir la boca, escuchando como hilo musical el sonido rítmico del limpiaparabrisas, que quitaba a manotazos el agua caída del cielo. Pese a la furia hídrica de aquel aguacero de verano, decidí darle unas vueltas a la manivela de la ventanilla para bajar un poco el cristal. Buscaba el aroma y los sonidos de una metrópolis que despertaba tanto interés, o tanto morbo, en los visitantes de Europa occidental. El asfalto destilaba un olor a humedad semejante al de las calles de París bajo la lluvia estival. Y, como en los versos de García Lorca, en ese momento me pareció estar «bajo un silencio con mil orejas y diminutas bocas de agua».

Al cabo de unos minutos llegamos a la Kuznetsky Most, una calle céntrica, con pavimento adoquinado y casas de aspecto funcional, compactas, como gigantescos armarios para guardar gente. El taxista dejó el coche en punto muerto y tiró con brusquedad de la palanca del freno de mano, que sonó como una matraca. Volvió la cabeza hacia mí, apuntó hacia el exterior igual que un autostopista y dijo:

—Ispanski Zenter Moscovi.

Miré de abajo arriba el edificio, intrigada, mientras le entregaba un billete morado de veinticinco rublos que saqué de la cartera. El hombre me dio la vuelta en un amasijo de billetes y monedas, se bajó del vehículo para abrir el maletero y sacó mi maleta de un tirón. La dejó sin mucho cuidado en el suelo bajo el diluvio moscovita y se despidió de mí levantando la palma de la mano con un gesto más protocolario que cordial.

—Spasiva —pronuncié de mala manera para darle las gracias mientras cerraba la puerta trasera del Lada, que arrancó como una flecha atacando el aguacero.

El portal, abierto, estaba en penumbra. Entré y palpé en la pared hasta dar con la llave de la luz, tan pequeña y fuera de mano que en ese momento me pareció el secreto mejor guardado de la Unión Soviética. Subí las escaleras y en el rellano aproveché para sacudir el agua de mi chaqueta, retocarme el pelo mojado y tratar de disfrazar el cansancio y el hastío del viaje que a buen seguro llevaba grabados en la cara. La puerta de entrada estaba flanqueada por un letrero bilingüe en ruso y en español, con la bandera roja y gualda de fondo, y un trozo de cartulina blanca, poco más grande que una tarjeta de visita, con una escueta indicación en castellano: Toquen el timbre. Llamé y sentí los pasos de alguien que se avecinaba desde el otro lado. Abrió la puerta una mujer de una edad rayana a los treinta años, de melena larga y lisa, piel pálida y ojos negros, pequeños y redondos como caviar del Caspio. Sonrió con la dulzura de una muñeca matrioska; era la primera sonrisa que veía desde mi aterrizaje en Moscú.

—Buenas tardes, soy Libertad Casal. Estoy citada con el señor Andrés Tudela. Llego con un poco de retraso, vengo directamente del aeropuerto —le dije uniendo la presentación y la disculpa.

—Pase. Andréi es aquel, el que está sentado en la mesa del fondo, junto al ventanal —respondió la joven en un castellano más que correcto pero con una fonética más cercana al ruso—. Deje su equipaje ahí mismo, si quiere, donde el mostrador.

Llamó mostrador a la barra del bar. Sí, estaba claro que no era española. Aunque llegué a pensar que quizás usaba el término mostrador a propósito, que quizás era el que mejor encajaba con la ortodoxia soviética, con una concepción burocrática de la que no se libraban ni siquiera los establecimientos donde se despachaban bebidas. Caminé por el salón saludando a media voz a las ocho o nueve personas en edad de jubilación que allí había, supongo que todas ellas provenientes del éxodo republicano. Estaban repartidas en varias mesas, apurando la tarde entre la charla y las partidas de dominó y de ajedrez. Gobernaba la estancia un televisor grande y arcaico con aspecto de cachivache y, a pesar de que estaba encendido, emitiendo imágenes en blanco y negro, nadie le prestaba atención. Avancé con paso prudente hacia el anciano del fondo, que estaba jugando al solitario con una baraja española. La mirada marchita, las arrugas que llenaban de trincheras su rostro y la barba rasa y blanca como una estepa nevada trazaban el minucioso mapa de una existencia que ya encaraba los días fríos del invierno.

—Tome asiento. Llega usted tarde —me regañó sin levantar la vista del tapete verde en el que estaba desplegando y apilando naipes sin demasiado criterio.

—Le ruego que me disculpe. El vuelo salió con media hora de retraso y después, ya sabe, la recogida del equipaje y el control de pasaportes… No he tenido tiempo siquiera de pasar por el hotel.

—¿De Gaulle?

—¿Cómo dice?

—¿No se llama Charles de Gaulle el aeropuerto desde el que ha viajado?

—Ah, sí. Vengo en vuelo directo París-Moscú, con Aeroflot. ¿Conoce usted Francia?

—No —respondió él acompañando el monosílabo con un movimiento de ida y vuelta con la cabeza—. No he salido de la Unión Soviética desde que llegué aquí, en 1939, después de perder la segunda guerra.

—¿La segunda guerra?

—Sí, la primera fue en Asturias, en octubre de 1934. Y de eso hace ya medio siglo, ¿verdad?

Fue en ese momento cuando estableció contacto visual conmigo, aguardando con un ápice de ansiedad que le confirmara las fechas y las cuentas de la derrota. Asentí con la cabeza y eché una vistazo a mi alrededor antes de preguntarle:

—¿Tiene mucho tiempo el Centro Español de Moscú?

—Vamos a cumplir veinte años. Al principio era la sede en Moscú del Partido Comunista de España, ¿sabe? Aquí compartí mil charlas y discusiones con Pasionaria, antes de que ella regresara a España. ¿Tiene usted noticias de Dolores Ibárruri?

—Sé que vive en Madrid. Ahí sigue, bregando, camino de los noventa años.

—Ya. El tiempo es un enemigo imbatible —dijo con voz lánguida—. Por cierto, si quiere tomar algo pídaselo ya al camarada camarero, porque va haciéndose tarde.

«El camarada camarero.» Apreté los labios para reprimir la sonrisa. Me resultó simpático aquel fortuito juego de palabras, aunque no se me escapó el hecho de que su invitación quedaba a medio camino entre la cortesía y el apremio. Negué con la cabeza. El hombre que estaba limpiando con una bayeta la barra del bar nos echó una de esas miradas que dan a entender que ya está llegando la hora de empezar a recoger el local.

—Únicamente le voy a robar unos minutos, Andrés… ¿Cómo prefiere que le llame, Andrés o Andréi? —le pregunté, más que nada, para romper el hielo.

—Como usted prefiera. En Asturias, de guaje, me llamaban Andrés, pero al entrar en el partido pasé a ser Tudela y aquí todo el mundo me conoce ya como Andréi. Así que tiene usted para escoger.

Decidí llamarlo Andrés. Era su nombre original y los nombres de origen hay que respetarlos, porque alguien los busca para nosotros con todo el amor del mundo cuando venimos a la vida. Esa es al menos mi historia…

—Andrés, ya le informé, cuando hablamos por teléfono, del motivo de mi visita.

—Pero supongo que no habrá atravesado usted toda Europa solamente para hablar conmigo. No quisiera que se hubiera tomado tantas molestias para nada.

El comentario pretendía ser cortés, pero dejaba a las claras que el veterano comunista no tenía el propósito de revelarme información valiosa ni de ponerme al corriente de ningún hecho extraordinario. A pesar de ello, no me di por vencida.

—No, puede estar tranquilo —comenté—. En realidad, he venido para hacer unos reportajes que me ha encargado la revista para la que trabajo en Francia.

—¿Qué revista es?

—Le Nouvel Observateur. ¿La conoce?

—No, pero no ha de extrañarle. Aquí no llegan muchas noticias del otro lado de eso que a ustedes les gusta llamar telón de acero.

Su respuesta me sonó a puya ideológica propia de los mejores tiempos de la guerra fría, que ya empezaba a vivir la era del deshielo. Pero, ya fuera fría o caliente, nunca había sido mi guerra, así que no le di mayor importancia.

—Es un semanario cultural y político —le informé sin entrar en detalles—. Mañana viajaré a Stávropol, la ciudad en la que nació el nuevo secretario general del PCUS.

—Mijail Sergueyévich Gorbachov —recitó el nombre con solemnidad, aunque no me quedó claro si aquella solemnidad era una cuestión meramente cultural o reflejaba la afinidad ideológica con el personaje.

—¿Qué opina de él? En Francia se dice que trae ideas nuevas.

—¿Nuevas para quién? ¿Para ustedes o para nosotros? —preguntó el otrora comisario político sin esperar respuesta—. Lo que yo pudiera opinar no creo que sea relevante. Además, dejé de opinar el mismo día en que llegué a la URSS. En los tiempos de Stalin no resultaba muy saludable tener opinión propia. Los que tenían opiniones propias acababan predicándolas en un gulag de Siberia, en el menos malo de los casos. Lo mejor era no meterse en los asuntos del Estado, aunque el problema es que asuntos del Estado eran todos. No fueron tiempos fáciles, créame.

Con una simultaneidad casi mecánica, los ocupantes de las dos mesas más cercanas a nosotros comenzaron a recoger las fichas de dominó y las piezas de ajedrez. Acabada la tregua de la partida, parloteaban y reían, mezclando el ruso y el español en su conversación sin orden ni concierto.

—¿Y bien? —preguntó el asturiano apurándome—. ¿Qué quiere que le cuente? Entre lo que nunca supe y lo que ya he olvidado, me temo que no voy a serle de gran ayuda para ese asunto que está usted investigando.

—Deje, por favor, que al menos lo intente. Solamente quería conocer su versión de lo que pasó aquel día. Porque estaba usted en la Ciudad Universitaria de Madrid en aquella fecha…

—Sí, eso aún lo recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. El 19 de noviembre de 1936, a la una de la tarde, más o menos. Yo acompañaba a un equipo de filmación del PCUS que un par de horas antes le había hecho una pequeña entrevista, la última entrevista de su vida. Y voy a decirle más, aunque supongo que usted hace bien su trabajo y ya estará al corriente de eso: yo fui una de las últimas personas que habló con él antes de que lo tumbara aquella bala.

Sí, estaba al corriente de eso. Guardé silencio, con la frágil esperanza de que el viejo militante del PCE, sin nada ya que perder a esas alturas de la vida, siguiera hablando por propia iniciativa. Pero no lo hizo. Era evidente que aquel hombre sabía bien hasta dónde conviene contar y a partir de dónde es conveniente callar.

—¿Y de qué hablaron ustedes? —le pregunté al ver que su relato se quedaba estancado.

—Solo intercambiamos unas palabras. No fue en el momento de la filmación, sino más tarde. Coincidimos de nuevo en la glorieta de Cuatro Caminos. Los vi llegar en coche, a él y a otros dos de la CNT, y les hice una señal para que pararan un momento. Yo tenía informes de cómo estaban las cosas un poco más adelante, en primera línea de fuego, porque en aquel sector también estaban combatiendo comunistas de las Brigadas Internacionales. Les avisé de que tuvieran cuidado. En las plantas altas del Hospital Clínico quedaba algún francotirador fascista con capacidad para hacer daño.

—¿Qué le dijo él?

—Nada. Asintió para hacer ver que se daba por enterado, me dio las gracias y su coche y el coche de su escolta retomaron la marcha a gran velocidad. Él no era amigo de seguir consejos de gente ajena a su columna, y menos aún si esos consejos venían de un comisario político del Partido Comunista. Además…

—¿Sí? —lo animé a acabar la frase.

Andrés Tudela cogió aire para llevarlo con urgencia a los pulmones. Parecía que aquella conversación lo estaba agotando, o agobiando, no sabría decirlo. Después aún se tomó unos segundos antes de responder.

—Pues que a mí Durruti siempre me pareció un hombre temerario —opinó—. U straja glazá vilikí.

—¿Qué significa? —le pregunté ante aquellos sonidos tan alejados de mi registro fonético.

—Es un refrán ruso. Significa que el miedo tiene los ojos grandes. Y unos ojos grandes vigilan más que unos pequeños, ¿no le parece? Durruti tenía más cojones que el caballo de Espartero, pero los hombres valiosos han de saber hasta dónde tienen derecho a ser valerosos.

—No entiendo lo del caballo, Andrés…

—Ah, perdone. Es un dicho castizo. ¿Pero usted no es española?

—Sí y no. La mía es una larga historia —le dije esforzándome en que la maniobra de evasión sobre mis orígenes no resultara evidente.

—Bueno, el dicho es por una estatua ecuestre de bronce que hay en Madrid, dedicada al general Espartero. Y resulta que su caballo los tiene muy grandes, ya me entiende.

—Sí, ya le entiendo.

—Pues eso, que Durruti era un hombre valioso, no se lo voy a negar, pero si algo me ha enseñado la vida es que a la muerte no hay que temerla ni buscarla, simplemente hay que esperarla.

Más que aquella disertación filosófica sobre la vida y la muerte, me impactó que hablara de la valía y del valor como las dos caras de una misma moneda. O como dos vasos comunicantes. O como los dos platos de una balanza. O como dos antagonistas. ¿Quién podría imaginar que una reflexión que empezaba citando los atributos genitales de una estatua ecuestre iba a tener un epílogo tan poco mundano como aquel?

—Dígame una cosa más, solo una cosa más… —añadí, consciente de que se agotaba mi tiempo.

—No tengo ni la menor idea —se apresuró a contestar Andrés Tudela sin dejarme siquiera que lanzara la frase.

—¿Perdón? —pregunté desconcertada.

—Le acabo de responder a la pregunta que estaba usted a punto de hacerme.

—¿Pero es que sabe lo que iba a preguntarle?

Lo miré fijamente. Traté de leer en su mente, como él había hecho en la mía. Pero fue inútil, su mente estaba escrita en cirílico.

—Sí, señora —respondió con seguridad—. Usted quiere saber quién mató a Buenaventura Durruti. Y yo no tengo la menor idea. O quizás sí que lo sé: lo mató la guerra. La guerra, que ha acabado con más de cien millones de vidas en lo que llevamos de siglo. Durruti fue una más de esas víctimas, tantas, muchas, demasiadas… Le tocó a él aquel día como podía haberme tocado a mí en Trubia, en Madrid o en Leningrado después. Llámelo suerte, azar, casualidad, destino o lo que le apetezca. Pero da igual cómo lo llame, lo importante es que tiene usted ahí la respuesta.

Guardé silencio, abrumada, reducida a la nada en ese instante. Él, ajeno a mi perplejidad, se puso a recoger, una a una, las cartas que había esparcido por la mesa y cuando tuvo el mazo completo lo sujetó con una goma y lo dejó en una esquina, al borde, donde la mesa ya casi daba paso al precipicio. En la televisión que nadie miraba comenzó a sonar el himno soviético acompañando unas imágenes patrióticas de militares que desfilaban, tiesos como espátulas, al paso de la oca y banderas rojas con la hoz y el martillo en amarillo ondeando al viento a cámara lenta. Los últimos sones dieron paso a un fundido en negro y el aparato enmudeció por completo.

—Terminan pronto las emisiones televisivas aquí, ¿no? —comenté. Fue un apunte insustancial, me sentía desubicada por el cansancio de viaje.

—No, no se engañe. Acaban las emisiones para la Rusia central, pero en otras repúblicas siguen. Tenga en cuenta que esta es la nación más grande del mundo y cuando en un extremo es mediodía, en el otro van camino de la medianoche.

—Es un país grande este. Y supongo que también es un gran país.

Un comentario absurdo para solapar un comentario insulso. No estaba fina aquel día.

—Lo fue. En algún momento. A su manera —respondió encadenando frases a medio formular, como si quisiera que yo imaginara aquello que faltaba—. ¿De verdad cree que tiene alguna importancia saber quién mató a Durruti? Aquello queda muy lejos. Ha pasado mucha agua bajo el puente desde entonces.

—Para mí sí tiene importancia. Y quiero creer que para más gente —me justifiqué en un tono que pudo haber sonado altanero.

—¿Para quién más? ¿Para sus lectores parisinos? ¿Cuánta gente entregó la vida en la Resistencia, luchando contra los nazis durante la ocupación de Francia? ¿Cuántos muertos, propios y ajenos, dejó el Gobierno de De Gaulle en las guerras coloniales de Argelia, Camerún e Indochina? ¿Tiene intención de investigar cómo murió cada uno de ellos?

Touché!, como nos gusta decir a los franceses. Estaba perdiendo aquel combate de esgrima dialéctica. Pero no solté aún el florete.

—Durruti era una de las figuras hegemónicas del bando republicano —le recordé—. ¿No cree que merece la pena intentar descubrir al menos si la bala que lo mató venía de las líneas enemigas o no?

—Si yo ya sé dónde quiere llegar usted… Piensa que lo matamos los comunistas, que Stalin dio la orden de acabar con él. Pues le diré una cosa: Stalin ordenó muchas muertes, aquí y en España, pero la de Durruti no fue una de ellas.

—Es una de las teorías que se manejaron.

—Y también se manejaron otras. Por ejemplo, que realmente lo mató una bala enemiga, porque aquel sector estaba infestado de tropas moras. O que murió por accidente al dispararse su Naranjero, aquellos subfusiles eran poco fiables. O que lo asesinaron los propios anarquistas, algunos de ellos ya intuían el giro de los acontecimientos.

—¿A qué se refiere?

—A la militarización de la Columna Durruti. Yo sospecho que él iba a acabar aceptándolo, aunque traicionara con eso sus principios de anarquista. Porque sabía, de igual modo que lo sabíamos los comunistas, que lo primero, lo más importante, era derrotar al fascismo, y a partir de ahí que cada cual defendiera lo suyo. Y a las milicias anarquistas les faltaban cosas tan importantes como la disciplina, el orden y el rango.

—De hecho, las columnas confederales acabaron integrándose en el ejército.

—Sí, era necesario e inevitable. Medio año después de su muerte, la Columna Durruti pasó a ser la 26.ª División del Ejército Popular de la República.

Dejó de hablar en ese momento. Ya solo quedábamos en la sala el camarero, Andrés y yo. Un silencio mudo y sordo, sin orejas, se sumó a nosotros. Encogí los hombros en una respuesta mímica. Era mi forma de reconocer y de aceptar que no iba a lograr más información que aquella. Supongo que el viejo comunista fue consciente de mi cambio de actitud, porque esbozó una sonrisa espaciosa, de alivio. Al oír pasos levantó la cabeza, dirigió hacia el fondo del salón su mirada vaporosa y exclamó:

—¡Ahí viene Varinka! Es mi nieta, va a llevarme a casa.

Con cierta sorpresa, descubrí que Varinka no era otra que la mujer con ojos de caviar que me había abierto la puerta unos minutos antes, así que crucé con ella una segunda sonrisa cuando llegó a nuestra mesa.

—Encantada —le dije.

—Varinka es periodista, como usted —me informó Andrés—. Bueno, como usted no… En la Unión Soviética el periodismo se ejerce de forma distinta. Los periodistas aquí no se molestan en buscar la verdad, saben que hay cosas más importantes. La verdad es un concepto etéreo y dúctil, cambia de color, de forma y de bando con facilidad. ¿No cree?

Arqueé las cejas. El cansancio, convertido ya en agotamiento, de aquella larga jornada que había comenzado librando batalla por coger un taxi en la hora punta matinal de París hizo que no me planteara romper una lanza o siquiera una astilla en defensa de mi oficio.

—¿Dónde trabaja usted, Varinka? —le pregunté a la mujer de apariencia seráfica.

—En Radio Moscú Internacional, en el servicio de emisiones en español.

El viejo comunista se levantó con movimientos torpes, apoyando las manos en la mesa para hacer palanca, y abortó aquella conversación naciente entre nosotras.

—Tenemos que irnos, Libertad. ¿Quiere usted que la acerquemos en coche a su hotel?

—Pues, no sé… Si no les supone una molestia.

—¿Dónde se aloja? —preguntó él.

—En el Maksim Gorki.

Abuelo y nieta pronunciaron unas cuantas frases en ruso, citando dos o tres veces el nombre de mi hotel, como si trataran de ponerse de acuerdo sobre la ubicación o sobre la ruta que había que seguir.

—No hay problema. Prácticamente nos coge de camino —anunciaron Varinka y su sonrisa perenne.

—Que no se diga que los moscovitas no somos gente hospitalaria con los visitantes —añadió Andrés Tudela ejerciendo casi de guía turístico—. Y dígame, ¿qué impresión le ha causado Moscú?

—No podría responderle a esa pregunta todavía —le mentí, no quería decirle que la ciudad me resultaba a primera vista deprimente—. He venido directamente desde el aeropuerto y el taxista conducía como un piloto de carreras. Además, se puso a llover a mares.

—Ah, sí, señora, la lluvia de agosto. Le parecerá extraño, pero agosto es el mes en el que más llueve en Moscú.

2

Alas tres en punto de la tarde, según mandaban los cánones, el cardenal salió al patio porticado del palacio arzobispal y alzó los ojos al cielo, como si quisiera medir con la mirada la temperatura ambiente que había a esa hora en la capital maña. El cocido de garbanzos bailaba aún en su estómago una jota aragonesa y se sentía hinchado y gaseoso como un zepelín. Se ajustó la muceta y la roqueta con cara de fastidio y dio a su acompañante órdenes precisas de intendencia.

—Has de decirle a la hermana Mercedes que a partir de ahora prepare platos más livianos —dijo el purpurado—. Ya estamos en junio y no salgo bien parado si tengo que enfrentarme a un cocido en toda regla con estos calores. Las comidas copiosas acabarán dándole un buen susto a mi salud.

—Esta noche, a más tardar, hablaré con ella de ese asunto, eminencia —respondió el secretario del cardenal.

—Luis, deja a un lado el trato formal cuando estemos a solas —refunfuñó el prelado—. Estoy cansado de decírtelo.

—Lo que usted diga, tío.

El cardenal apoyó una mano en el antebrazo de su sobrino y secretario usándolo como muleta móvil y caminó con paso lento hacia la cochera dejando tras de sí un penetrante olor a perfume que fumigó las jardineras. El prelado siempre hacía aquel viaje de sobremesa bien acicalado, pero esa tarde olía como si hubiera sumergido la cabeza en una pila bautismal llena de agua de colonia.

El chófer, un hombre de mediana edad que aguardaba con la gorra de plato prendida bajo la axila, los recibió con una de las puertas traseras del coche abierta.

—Buenas tardes, eminencia —saludó el conductor con tono neutro—. Acomódense.

—Buenas tardes nos dé Dios, Santiago —respondió con rutina el viejo cardenal.

El hombre de la gorra de plato esperó con calma a que los dos religiosos tomaran asiento en el vehículo, un Hispano Suiza Labourdette de 1921, nuevo y reluciente, negro como una sotana. Al cabo de unos segundos, echó una vistazo al habitáculo para comprobar que los ocupantes ya se habían instalado, cerró la puerta con delicadeza, caló la gorra y se apresuró a rodear el vehículo para ocupar el asiento del conductor y arrancar el motor, que ronroneó suavemente, como un cachorro de tigre.

—Tío, perdone la insistencia —intervino el secretario del cardenal—, pero debo recordarle que las comunidades de regantes del Canal Imperial están a la espera de que pongamos fecha para la audiencia que nos han pedido. He intentado darles largas, pero siguen erre que erre.

—Que el Señor nos dé paciencia. ¿Pero qué quieren ahora?

—Que use usted su influencia para interceder ante las instancias políticas en favor de sus peticiones. Ya sabe, quien no tiene padrino no se bautiza —acudió al refranero el sobrino del prelado.

—En fin, dales cita para finales de mes, como muy pronto —musitó el cardenal con resignación.

—¿No podría ser antes?

—No. Cada santo tiene su día. Y hay asuntos de Estado más perentorios a los que debo prestar mi atención.

El chófer maniobró con oficio para sacar el vehículo de la cochera y puso rumbo al barrio de Las Delicias. La ciudad estaba echando la siesta habitual de las tardes del final de la primavera y en las calles del centro no había apenas tránsito de automóviles, ni carros, ni paseantes siquiera. Con la confidencialidad que les concedía aquel enrejado de madera con aire de confesionario que marcaba las distancias entre ellos y el conductor, los dos hombres de fe se entretuvieron durante el trayecto intercambiando opiniones y críticas, teorías y sospechas acerca de la creciente inestabilidad política y social que estaba viviendo el país.

Faltaban pocos minutos para las tres y media de la tarde cuando el vehículo cardenalicio llegó a su destino, en la finca del Terminillo, término de Casablanca. Detuvo la marcha frente a la reja de hierro con forja artística que protegía la entrada de la Escuela-Asilo de las Hermanas de la Orden de San Vicente de Paúl. Como todos los días. El lugar y la hora estaban señalizados con mayúsculas sacramentales en la rutina diaria, inviolable, del cardenal arzobispo Juan Soldevila y Romero, que nunca faltaba, de lunes a viernes, a la cita con la institución hospitalaria y piadosa que él mismo había fundado y apadrinado. Unas visitas sistemáticas que daban alas a los rumores sobre una posible relación carnal entre el príncipe de la Iglesia y una de las siervas de Dios que regentaban el centro, aunque aquellas habladurías poco o nada afectaban al purpurado, ajeno, por rango y por edad, al alcahueteo del mundanal ruido.

El chófer con nombre del santo patrón de España dio dos toques de bocina muy breves, para generar la menor molestia posible en aquellas horas de digestión y reposo, y se aferró al volante a la espera de que alguna novicia acudiera a abrir la verja. Normalmente era cosa de un minuto o de un minuto y medio, aunque ya se sabe que hay momentos y situaciones en los que los segundos cunden como si fueran minutos y los minutos pesan como si fueran horas. Los dos pistoleros, que llevaban un buen rato apostados en los alrededores, actuaron con celeridad y soltura. Uno de ellos, de unos veinte años, alto y delgado, que vestía traje claro, boina y guardapolvo, hizo las comprobaciones visuales pertinentes desde la otra orilla de la calzada: automóvil con matrícula de Zaragoza Z-135, chófer uniformado y dos ocupantes con hábitos religiosos de distinta dignidad. Una vez confirmado que se trataba de la presa, le hizo a su compañero la señal convenida, moviendo la mano izquierda de atrás hacia adelante, a media altura, al tiempo que con la mano derecha desenfundaba la Alkar semiautomática de siete cartuchos que llevaba oculta bajo el guardapolvo. Con nervios de acero y plomo en la mano, los dos hombres se fueron acercando al coche en diagonal, avanzando en cuña, cada uno desde un flanco. Llevaban ya las pistolas dispuestas cuando, a poco más de tres metros del vehículo, detuvieron sus pasos, levantaron las armas con movimientos sincronizados, apuntaron con pulso firme y dieron rienda suelta a los gatillos. Las balas desmenuzaron los cristales de las ventanillas y centellearon sobre la chapa igual que lágrimas de san Lorenzo mientras el Labourdette, nuevo y reluciente, de color negro fúnebre, se convulsionaba como si tuviera el baile de san Vito.

Con los cargadores ya vacíos, los dos tiradores retomaron la marcha hacia el coche, que seguía con el motor encendido, al ralentí. Se asomaron al interior y vieron a un hombre muerto y a dos heridos, paralizados, como estatuas de un mausoleo. El cuerpo del cardenal estaba boca arriba, con el rostro entornado, y la boca y los ojos abiertos como una trucha. El pistolero de menor estatura, con gorra y traje barato, abrió la puerta del copiloto. Introdujo la boca tenebrosa del arma, aún humeante, y en el habitáculo se condensó un olor insólito, una mezcla de pólvora, sangre y agua de colonia. Encañonó con la pistola al chófer, después al secretario. El conductor, herido en el cuello, se tapó la cara instintivamente con las dos manos, como si quisiera evitar el mal trago de tener que ser testigo de su propia muerte, mientras el clérigo recitaba un rezo en latín y se santiguaba con el brazo que le había quedado indemne.

—Informad a la autoridad de que esto es la respuesta a la muerte de los anarcosindicalistas Salvador Seguí y Francesc Comes, asesinados en Barcelona por los sicarios de la patronal y del cardenal —habló el pistolero de traje, casi susurrando, como si temiera despertar al muerto.

A los dos supervivientes del coche aquella frase les sonó a indulto de última hora y les faltó tiempo para dar su conformidad con pequeñas cabezadas, como autómatas, aunque su estado de conmoción difícilmente les iba a permitir recordar los nombres, la ciudad y la ideología que contenía aquella breve reivindicación del atentado.

La novicia que acudía a abrir y una de las monjas del asilo que había escuchado el estruendo de las balas se atrevieron a asomar la cabeza por una puertecilla lateral, tras la reja.

—¡Santa Madre de Dios! ¡Asesinos! ¡Criminales! —gritó la monja, presa de la histeria al presenciar la dantesca escena.

Los dos pistoleros emprendieron la huida a pie, a la carrera, bordeando el muro del asilo para guarecerse de las miradas. Pasada la primera curva, lanzaron las pistolas a unos matorrales.

—Ya está hecho —dijo uno de ellos entre bufidos.

—Un cabrón más en el reino de los muertos —añadió el otro sin aflojar el paso.

Aquella misma tarde, el Heraldo de Madrid recogía en su edición vespertina la noticia del magnicidio eclesiástico:

Atentado en Zaragoza

El cardenal arzobispo Soldevila, asesinado a tiros

A través de una urgente conferencia telefónica entre Zaragoza y Madrid nos llega la noticia del asesinato del cardenal arzobispo de Zaragoza, don Juan Soldevila y Romero, muerto a tiros esta tarde en la capital aragonesa. Monseñor Soldevila se disponía a rendir visita diocesana a un centro caritativo cuando el automóvil en el que viajaba fue atacado por dos o tres pistoleros que, una vez que perpetraron el vil atentado, huyeron a pie.

Un médico del cercano Manicomio Provincial de Zaragoza se desplazó hasta el lugar del suceso y certificó el fallecimiento del jerarca de la iglesia, que según se nos informa había recibido un tiro en el pecho y otro en un hombro. Evitaron la muerte milagrosamente los dos acompañantes de monseñor Soldevila. Nos estamos refiriendo al sacerdote don Luis Latre Jorro, sobrino y secretario particular del cardenal, que sufrió heridas en una muñeca y en un antebrazo, y al chófer del automóvil, don Santiago Castañera, que recibió un tiro en la parte lateral del cuello. Fue el padre Latre quien impartió los últimos auxilios espirituales al cardenal arzobispo cuando este agonizaba.

Las más altas autoridades civiles y militares de Aragón acudieron al escenario del crimen al tener conocimiento de los hechos. El juez del distrito de El Pilar ordenó el levantamiento del cadáver y tomó declaración a las primeras personas que habían llegado al lugar.

Don Juan Soldevila y Romero tenía 79 años, era zamorano de nacimiento y aragonés de corazón. En 1889 fue consagrado obispo de Tarazona y en 1902 el papa León XIII lo puso al frente de la archidiócesis de Zaragoza y lo nombró cardenal. La condición de ministro de Dios no apartó a monseñor Soldevila de los asuntos terrenales y así pues decidió asumir responsabilidades políticas como senador en representación de la archidiócesis de Valladolid. Humanista y teólogo eminente, por su saber y por su caridad resultó fácil vaticinar que estaba llamado a desempeñar la más alta representación en el episcopado español.

La inmediatez con la que estamos informando a nuestros lectores sobre la luctuosa noticia no nos permite facilitar datos certeros acerca de la autoría de este nuevo acto de barbarie. Sin embargo, un representante del Ministerio de Gobernación que no desea ser identificado nos ha hecho saber que se trataría de otro atentado de los grupos anarquistas responsables de anteriores asesinatos como el del presidente del Gobierno, don Eduardo Dato e Iradier, muerto a tiros hace quince meses por pistoleros que atacaron su vehículo desde una motocicleta con sidecar en las cercanías de la madrileña Puerta de Alcalá, o el de don Fernando González Regueral, el que fuera gobernador civil de Vizcaya, tiroteado por la espalda el mes pasado cuando salía del Teatro Principal de León con su escolta.

3

El mar Cantábrico era, aquella tarde de agosto, una planicie de agua mansa bajo un cielo con grandes manchas en forma de nubes plomizas. Por la playa de Gijón paseaban, con indumentaria y ritmo de turistas, unas cuantas parejas, algún caminante solitario y unas pocas familias con niños. Al costado de la capilla de San Lorenzo, los tenderos empezaban a atar los bultos con la mercancía y a recoger los toldos, las tablas y los caballetes de los puestos callejeros en los que vendían, los días de diario, frutos de huerta, ropa, aperos y quincalla. Las pescaderas ya se habían ido, llevándose en sus cestos de madera de avellano el género sobrante y dejando allí una fragancia intensa de pesca y mar que estaba convocando a las gaviotas.

Escartín y Durruti traían en sus pupilas una mirada reposada pero vigilante, observándolo todo con la curiosidad de los forasteros. Bajaron desde el barrio de Cimadevilla dando un paseo y al llegar a la plaza Mayor torcieron hacia el Campo Valdés y siguieron desde allí hacia el Mercado del Adobo, en el solar que pocos años más tarde iba a acoger la Pescadería Municipal. Deambulando sin rumbo desembarcaron en el trajín de voces y cajones en movimiento del desmontaje del mercado callejero. Escartín, más interesado en las mercaderías que Durruti, retrasó la marcha fisgando en los pocos puestos que seguían en pie, y tuvo que lanzarle un silbido a su compañero para que lo esperara mientras paraba a comprar un par de manzanas rojas a una vendedora de aldea. Mordió una de las piezas y guardó la otra en el bolso de la chaqueta después de ofrecérsela sin éxito a Durruti.

—Vamos a bajar a la arena —propuso mientras le daba el último mordisco a la manzana.

—No me digas que quieres bañarte para quitarte toda la roña que llevas encima —le contestó Durruti de guasa—. Mira que aquí el agua está más fría que en Barcelona.

Escartín acabó de masticar, tiró al suelo los restos de la manzana y comentó:

—Parecen iguales, pero son distintos.

—¿A qué te refieres?

—A los mares. El de Barcelona y este —afirmó Escartín mirando hacia el norte con ojos asombrados.

—No te creas. Todos están hechos de lo mismo, de agua y sal. Y del sudor de los marineros que trabajan en ellos.

Comenzaron a caminar sobre la arena, bordeando la orilla húmeda y compacta de la bajamar. Por el horizonte, donde el cielo buscaba el encuentro imposible con el mar, asomaba la silueta humeante de un vapor que navegaba con rumbo oeste. Los dos jóvenes interrumpieron la marcha para observarlo unos instantes.

—Oye, anoche tuve un sueño raro de cojones —dijo Durruti de repente.

—¿Cómo de raro? ¿Te habían nombrado ministro de Orden Público? —le devolvió Escartín la broma anterior de la roña—. Eso iba a ser como poner a un vampiro a dirigir un banco de sangre.

—Anda, calla… Estábamos en una ciudad grande. No te sabría decir qué ciudad era. Una con puerto.

—¿Estábamos? ¿Quiénes?

—Los Solidarios. Todo el grupo.

—¿Ascaso también?

—También. Y había barcos, unos fondeados y otros atracados en los muelles —dijo Durruti entrando de lleno en el relato del sueño—. Y, no sé por qué, todas las sirenas de los vapores empezaban a sonar al mismo tiempo, formando un barullo tremendo. Era algo así como una señal para que la gente saliera a la calle y tomara la ciudad. Había gente por todas partes: en las plazas, en las avenidas, en los bulevares, en los tranvías… Unos iban con armas, otros con banderas… ¿Y puedes creer que ni un solo policía les salía al paso tratando de parar aquello? Había un ambiente de alegría, pero también de intranquilidad, de miedo…

—¿Alegría y miedo? —repitió Escartín, al que no le cuadraba la suma de aquellos dos factores.

—Sí. Ya te digo que era un sueño raro.

—Vas a tener que preguntarle a una de esas adivinas que pasan consulta. Seguro que hay alguna afiliada, a lo mejor te hace descuento enseñando el carné sindical.

—Alcornoque, las pitonisas te leen el futuro, no te explican los sueños —le aseguró Durruti.

Los dos rieron. Prolongaron el paseo unos cientos de metros antes de pararse para otear el paisaje casi rural y poco humanizado que se asomaba al mar desde el este, entre el merendero de Casablanca y La Providencia. Después dieron media vuelta para desandar el camino sin abandonar la arena, rodeando las casetas de madera y la estructura con forma de palafito que sostenía el balneario de La Favorita. Ya estaban a punto de salir al paseo de El Muro desde la rampa cercana al Campo Valdés cuando vieron aparecer por la acera las gorras y los uniformes de dos guardias. Escartín hizo una intentona de cambiar de dirección, pero su compañero lo agarró por el brazo con discreción y firmeza para reconducirle el paso.

—Quieto, no hagas tonterías —le pidió Durruti—. Ya nos han visto. No pasa nada. Ya sabes, estamos de vacaciones.

—¿Llevas la herramienta?

—No, la he dejado en la fonda, debajo de la cama. Si nos paran déjame hablar a mí.

Uno de los guardias, el de menor edad, se adelantó al otro un par de metros y, cuando los dos jóvenes acabaron de subir la rampa, los paró.

—Un momento —les ordenó sin filigranas en el trato. Miró para atrás de reojo esperando la llegada del guardia veterano, cincuentón, con más carnes que uniforme.

—¿De dónde sois? ¿De Gijón, de la provincia…? —estrenó el veterano la rutinaria ronda de preguntas.

—No, de fuera —respondió Durruti con rapidez—. Estamos pasando unos días aquí.

—¿Por trabajo o por descanso?

—Descanso. Estamos de veraneo.

—Poco verano queda. Mañana empieza septiembre —afirmó el guardia, como si ellos no tuvieran clara la fecha en la que vivían y lo que les esperaba al día siguiente.

—Suficiente para nosotros. Porque nos vamos mañana mismo.

—¿Los nombres? —intervino el guardia más joven, deseoso de meter baza también él.

—Él es Pablo Guzmán Fernández y yo soy Abel Martín Hidalgo —contestó Durruti con los dos nombres y los cuatro apellidos inventados y memorizados unos días antes—. Somos compadres, trabajamos en la industria del vidrio, en Valencia.

—Pues sí que venís de lejos —dijo el joven uniformado—. ¿Y dónde estáis alojados?

—En Oviedo, en casa de unos familiares. Hoy hemos venido de excursión a Gijón.

—¿Quién de los dos es el que tiene familia en la provincia?

—Yo —habló por fin Escartín para evitar que su silencio levantara sospechas—. Un primo hermano. Trabaja en la Fábrica de Armas de La Vega.

La charla quedó flotando un instante en el aire, mientras los agentes rastreaban fugazmente con la mirada la indumentaria y las facciones de los dos jóvenes buscando algo que no encajara. A los guardias se les estaba agotando el repertorio de preguntas habituales y hasta ese momento todo estaba en orden.

—Y si sois de fuera, ¿cómo es que lleváis un periódico gijonés? —preguntó el guardia joven señalando con la porra el ejemplar de El Noroeste que asomaba por un bolso de la chaqueta de Escartín, el mismo en el que había guardado la manzana sobrante.

—Lo hemos comprado para ver la cartelera de espectáculos. No está el tiempo de playa —improvisó Durruti alzando la barbilla para mirar al cielo—, así que algo habrá que hacer para gastar el día.

—Tiene pinta de que va a acabar lloviendo, ¿no les parece? —preguntó Escartín recurriendo al comodín de la meteorología.

—Qué sé yo, compra el Calendario Zaragozano —le respondió de mala gana el guardia veterano, al que, definitivamente, ya le aburría la conversación.

Por tanto, les hizo un movimiento ambiguo con la mano derecha dándoles a entender que podían seguir su camino. Durruti y Escartín sonrieron de forma artificiosa y se alejaron evitando prisas y aspavientos, con la certeza de que los cuatro ojos de los dos asalariados de la seguridad pública seguían examinando sus andares.

—¿A qué venían tantas preguntas? —musitó Escartín—. Estos esbirros son cada día más pegajosos.

—Todo el mundo anda nervioso —contestó Durruti—. Te apuesto lo que quieras a que el rey ya está negociando con los generales para intentar meternos en vereda con un gobierno militar. Tiene que salirnos bien lo de mañana, porque el tiempo juega en contra.

—¿Es de confianza ese Zulueta?

—De confianza es y los rifles están esperándonos en Éibar, recién salidos de la fábrica de Gárate y Anitua. Pero si no hay parné no hay armas, ya sabes cómo funciona esto.

Dejaron aparte ese asunto y atravesaron la franja verde de árboles y césped que separaba la acera de la calzada. Entre un coche y un carro aparcados a aquella altura encontraron paso para cruzar la calle Ezcurdia y cuando enfilaban la calle Jovellanos se les echó encima el agradable aroma a repostería fina procedente de la pastelería La Playa.

—Huele a dulce de mazapán y a crema de yema —presumió de oficio Escartín a pocos metros del local, del que estaba saliendo en ese momento una mujer elegante y atractiva, con vestido de piel de ángel, sombrero de ala con ribete de seda y unos zapatos negros de charol.

—¿Por qué no entras a pedir trabajo? —bromeó Durruti—. Es una de las confiterías más sibaritas, ahí meriendan las burguesitas de la ciudad.

—Se nota que es un negocio bien llevado. Y ya se ve que tú conoces bien la plaza.