Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Círculo de Tiza

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Madame Nadie es una historia de amor y de dolor entre un hombre y una mujer que ante los demás representan el éxito social y profesional. Ambos inician su relación una noche de verano en Formentera, en una fiesta clandestina que celebraba el fin de la pandemia. Hugo, un reconocido y atractivo músico en la frontera de los 50, sufrió un accidente en su juventud del que arrastra secuelas irreversibles en forma de dolor crónico. Daniela es una joven y exitosa publicista a quien la relación con Hugo le descubre un mundo que desconocía, tan lleno de luz como de sombras. A medida que aumenta el éxito profesional de Hugo, también lo hace el consumo abusivo de los opiáceos, convirtiéndose en el eje central de su vida. Su decadencia y la de su carrera contamina su relación con Daniela, quien ve aplazada la suya, relegando a un segundo plano sus ambiciones y proyectos en un intento por salvarle. Ambos se enredan en una dinámica cada vez más tóxica, a la que se suman terceras personas y fantasmas del pasado, en la que los límites entre el amor y el daño acaban por confundirse. El lector asistirá en estas páginas a la quiebra y el desvanecimiento de una pareja, también a la complejidad de las relaciones humanas en las que no hay inocentes ni culpables. Una contradicción que a la vez funciona como motor de su propia historia. Mónica Pérez Sobrino construye con emoción y sensibilidad una novela que indaga en el abismo de las adicciones, el dolor de la culpa y el amor como salvación.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 249

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Los personajes y hechos retratados en esta novela son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas reales (vivas o muertas) o con hechos reales es pura coincidencia.

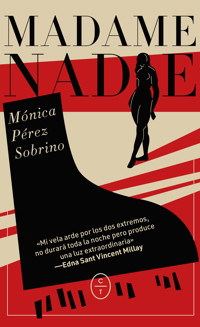

Título: Madame Nadie

© Círculo de Tiza

© Del texto: Mónica Pérez Sobrino

© De la ilustración: Miguel Sánchez Lindo

© De la fotografía: Uxío da Vila

© De la ilustración: Propiedad Eva Serrano

Primera edición: noviembre 2024

Diseño de cubierta: Miguel Sánchez Lindo

Corrección: Alberto Honrado

Maquetación: María Torre Sarmiento

Impreso en España por Gómez Aparicio Grupo Gráfico

ISBN: 978-84-128692-8-6

E-ISBN: 978-84-129517-1-4

Depósito legal: M-24048-2024

Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total ni parcial de esta obra ni su almacenamiento, tratamiento o transmisión de ninguna manera ni por ningún modo, ya sea electrónico, óptico, de grabación o fotocopia sin autorización previa por escrito de la sociedad.

A mi familia

Índice

1. En casa

2. Formentera

3. San Sebastián

4. El accidente

5. El pasado no existe

6. Los conciertos

7. La familia

8. El dolor

9. La pareja de moda

10. Adicción

11. Madame Nadie

12. Un puñado de escombros

13. Paul

14. La caída

15. El psiquiatra

16. El canto del cisne

17. El hospital

18. El despertar

19. Nos vamos a casa

20. Volver a empezar

21. Barcelona

22. La otra cara

23. La vuelta

24. La mentira

25. La clínica

26. Daniela

27. Volver a la normalidad

28. Quién soy

29. La carta

30. El viaje

La música de Madame Nadie

Es la pérdida de la humanidad lo que hace al hombre ciego.

José Saramago

… Y mi vida no estará en las escaleras traseras de los music halls, y la tuya no seguirá arrastrándose por los bajos fondos de París…

… Sé bueno, por favor, querido.

Es mucho mejor amar las cosas que siempre has amado si eres capaz de recordarlas.

Zelda Fitzgerald

1. En casa

En realidad, eres buena persona, tienes un buen corazón escondido bajo los escombros, que es todo lo demás. O esa es la idea que me repito una y otra vez, a la que me quiero aferrar. Tal vez eso explicase que de forma brusca te volvieras taciturno, picajoso, irascible, parco en palabras. Un día cualquiera amanecías como siempre a las seis y media, pero desde que ponías el primer pie en el suelo —siempre el derecho y antes de introducirlo en su zapatilla de lona gris— lo hacías con el rostro torcido. A partir de ese momento te distanciabas, evitabas mi mirada, cambiabas tu tono de voz, también cómo te dirigías a mí, a lo que éramos nosotros. En el margen de unas pocas horas olvidabas el lenguaje cómplice que solo descifra cada pareja. Eliminabas los “te quiero” al despedirnos, al colgar el teléfono o al final de un mensaje, me esquivabas al cruzarnos por la casa. Quiero pensar que no lo hacías de forma consciente, no era algo premeditado. Creo que rehuirme era lo que salvaba tu corazón noble y sincero que aún latía desde alguna parte, aunque yo ya no fuera capaz de sentirlo. Me digo que no estaba en tu naturaleza engañar, que no sabías mentir ni traicionar. Las infidelidades y las derrotas son una carga pesada y hoy sé que quien traiciona sufre lo mismo, puede que incluso más, que el engañado. Distanciarte de una forma impostada era el único camino para aminorar tu carga, tal vez por eso te escondías detrás de muros inaccesibles para mí, para que no tocase tu oscuridad. Yo intentaba encontrar una respuesta examinando los últimos días, los paseos por el parque, las conversaciones en el balcón, las inacabables salidas nocturnas. Analizaba todo con extrema atención en busca de un porqué que creía primero visualizar y después descartaba, hasta encontrar otro que volvía a eliminar, y así trazaba mi propio universo de opciones más probables y otras imposibles sin tener nada como seguro.

Sé que lo que vivimos fue de verdad, que debajo de capas y capas de ruido y a veces de furia, hay algo muy valioso en ti, también muy frágil. Por eso anticipo ahora que mañana no soportarás confirmar que yo lo sabía todo desde el segundo previo a que tú apretaras el gatillo y ejecutaras nuestro fusilamiento, el desastroso final de lo que fuimos. Sabía que no estabas solo. Sabía que estabas con ella en una cama, los dos desnudos, enganchando una cerveza con otra y pegando una chupada al gramo de M que tus manos no sueltan, despertando tus sentidos poco a poco como un dragón anestesiado que vuelve a la vida con un ímpetu feroz, una vitalidad renovada. Pasarán los minutos y despegarás desde la cama hasta un sitio lejano. Te irás poniendo cada vez más y más cachondo, más primario, y abandonarás cualquier resquicio de autocontrol en algún rincón de esa habitación entre ropa interior, velas, cigarros a medias y botellines de cerveza. Empezarás con caricias lentas, lentísimas, para encenderte enseguida, chupando y lamiendo, con suaves mordiscos, lamiendo y chupando. Tú te irás y ella lo habrá hecho varias veces antes. También fingirá hacerlo otras tantas porque te conoce lo suficiente como para saber lo que necesita tu vanidad. Y volveréis a empezar mientras suena la misma playlist que escuchaste conmigo en nuestra cama la noche anterior, cuando ya no eras tú, sino esa otra criatura que aparece cuando dejas de estar.

Pasarán las horas, acabaréis el primer gramo y te lanzarás sobre la bolsita que guardabas en el bolsillo de la maleta por si acaso, “Menos mal que pillé otro”, dirás en alto con una emoción infantil, con el orgullo de quien se anticipa al desastre y lo apremia. Te irás al baño para tomarte una viagra a escondidas porque ahora te cuesta mantener la erección, pensando, equivocadamente, que ella no se dará cuenta. Ya no habrá ni rastro de dolor ni una mínima estela de tus calambres. Sonarán The Strokes, Ode to the Mets. Empezará a iluminarse poco a poco el cielo al tiempo que despierta la ciudad y llegará un momento en que tu cuerpo te diga basta. Pero tú intentarás aguantar media hora más metiéndote un par de tiros. Un par de tiros y no más, porque conoces tu relación con la cocaína y sabes que te acercas al punto en el que el polvo blanco ya no cumple su función. Pasar esa frontera aniquilará tu capacidad física y cerebral, bloqueará el puente que conecta la cabeza y el habla. Ya has comprobado que seguir te ralentizará hasta dejarte como un caballo lento que solo trota torpe y tropieza a cada paso hasta caer desplomado sobre sus propias extremidades rendidas.

No soportarás saber que, en ese mismo instante, a las 4:20 de la madrugada, yo estaba escribiendo estas líneas desde mi cama. Que no dormiré en toda la noche. Me fumaré un cigarro y otro y otro más hasta que me escuezan los ojos y la garganta. Acabaré el último sorbo de la última cerveza y me preguntaré dónde nace esta frialdad, cuándo llegó. Admiraré durante unos segundos tu capacidad para destrozar todo lo que tocas, vivir bajo los escombros, y entenderé que ahí se esconde más dolor que placer. También que siempre fue tu elección, arrinconar tu lado más vulnerable y presentarte ante el mundo como alguien imbatible, apurar la vida hasta sus últimas consecuencias. Encenderé los altavoces y subiré el volumen intentando silenciar mis pensamientos, bajar las revoluciones, eliminar las emociones. Llegaré a entender tu autodestrucción —el miedo al dolor, la angustia por no poder domarlo— pero no tu empeño por arrastrarme a mí a ella. Me preguntaré por qué me mentiste tanto y tantas veces, por qué cada vez que te insistí negabas lo evidente. “Mi vida, mi amor, tú estás por delante de todo lo demás, deja de ver fantasmas donde no hay nada”, decías siempre que yo estaba a punto de soltarte y escapar. Por qué cada vez que me refugiaba en el estoicismo para alejarme, volvías a buscarme con promesas aún más alentadoras, más imposibles. Y entenderé entonces que fue por miedo, sí, pero también fue por tranquilidad. Miedo a la soledad, a afrontar la vida y tu accidente sin un ancla que te dejaría a la deriva, con la libertad suficiente para deambular en círculos, pero siempre atado a una cuerda de la que tirar y volver al calor de casa. Tranquilidad, porque en este mundo solitario y triste todos necesitamos saber que somos queridos por alguien sin condiciones. Alguien que estará siempre en cualquier escenario y ante cualquier situación, que no claudicará ni se irá ni te abandonará. Alguien que permanecerá a tu lado también en las circunstancias más dolorosas, incluso en el peor de los agravios. Lo necesitamos porque el amor es lo más parecido a la eternidad y porque los seres humanos seguimos buscando algo que nos trascienda; eso que solo ofrecen el amor, el arte o la fe, pero nunca la razón.

Me fumo el último cigarro de una cajetilla ya vacía y abro las ventanas. Había prometido no volver a comprar, y ahora revuelvo entre libros y cajones, compruebo cada uno de mis bolsos y me desespero al comprobar que no hay más. Afuera el cielo empieza a encenderse de un chispazo. Suena el teléfono y lo escucho a lo lejos, en una realidad distante. La duda mata, agota mentalmente, agita y revuelve en una profundidad insondable, un desgaste sin horizonte ni respuestas. Pero yo ahora ya sé, no más dudas, no más incertidumbre. Vuelvo a la cama con la certeza de lo que está pasando en este mismo momento, alimentada por la seguridad de haber visto tanto que ya no queda nada por confirmar. Esa certeza que hace que una madrugada de domingo a las 6:55, no necesite ver con mis propios ojos lo que está ocurriendo a quinientos kilómetros en una habitación de hotel. Todo está claro, me digo. En una hora amanecerá y la ciudad despertará como si nada hubiera pasado, como si todo siguiera igual, un día más. Pero nosotros ya no, mi amor, ya no más desde hoy.

2. Formentera

Nos conocimos en Formentera, en una fiesta clandestina, saliendo de una pandemia. En 2020, en ese rincón del Mediterráneo se juntaba una marea de jóvenes que buscaban volver momentáneamente a lo de antes, una realidad que nos habían arrancado de cuajo. En las ciudades aún regían las normas que limitaban salidas y horarios de bares y pubs y reducían las reuniones de amigos a tan solo los allegados más íntimos. Formentera siempre ha sido la isla en la que recalar unos días, ver qué pasa, dejar correr el reloj frente al mar, que sucedan cosas. Un lugar donde no pensar demasiado y disparar balas al azar. El anticipo de los largos y luminosos días de verano a los que recurriremos más adelante, cuando llegue el frío, la ciudad apague las luces a las seis de la tarde y las semanas se conviertan en una tediosa sucesión de rutina y oscuridad.

No había bares abiertos después de medianoche, pero, para los que llegaban a Formentera en busca de libertad, alcohol a espuertas y eventos irresistibles, las restricciones hacían de la isla un plan aún más alentador. Allí era posible salir a comer sin una hoja de ruta, mezclarse con gente conocida o no y dejarse llevar por una lluvia de invitaciones a las fiestas privadas que se celebrarían esa noche en casas, villas y barcos. “En la zona de la Savina, en un desvío de la carretera principal, es una villa colonial color teja”, “En el puerto y a la altura del Hotel Bahía preparan algo que pinta muy bien en un yate oscuro. Solo puedes subir si vas disfrazado”, esas eran las escuetas indicaciones con aroma de clandestinidad. Las opciones se multiplicaban a medida que el sol se dirigía hacia el horizonte y estos desconocidos que pronto dejarían de serlo te pedían el teléfono para enviarte un mensaje con las coordenadas del lugar justo antes de la medianoche. Los móviles empezaban a pitar unos minutos antes de las doce para evitar que llegara a oídos de la Policía, que recorría la isla disolviendo cualquier intento de quebrantar la ley. Todos sabíamos que la estábamos transgrediendo, pero éramos demasiado jóvenes y estábamos demasiado hambrientos de vida.

Julieta y yo habíamos llegado a Formentera esa mañana. Aún en bikini y con restos de arena decidimos acercarnos a la fiesta de la villa de La Savina después de hacernos un tatuaje de la silueta de la isla en el tobillo izquierdo. Era nuestro primer viaje tras cinco meses de clausura, cinco meses sin salir de nuestras casas más que para ir al supermercado o a la farmacia, los únicos comercios abiertos en una ciudad aterrada y triste. Conocí a Julieta en el colegio cuando empezábamos primero de Primaria. Ella era una niña saltarina pelirroja, con la tez blanca como el azúcar. Apareció con dos coletas altísimas y pensé que Pipi Calzaslargas había atravesado la pantalla hasta colarse en mi clase y camuflarse entre mis compañeros de pupitre. Yo era más tímida y callada, también más decidida, y me propuse como un reto convertirla en mi mejor amiga. Estaba segura que lo de llamarse Julieta era un papel, una forma de disimular su verdadera identidad. No solo es que se pareciera físicamente a mi heroína, es que era igual de original, alocada y salvaje que ella. Al poco tiempo me confirmó a voces que su nombre era Julieta y que además nunca le había gustado Pipi, pero ya éramos amigas. Su infancia era un constante cambio de padres, con una madre que nunca quiso serlo, así que mi casa se convirtió en su refugio y mi familia en la suya. En la universidad nuestros caminos se separaron cuando ella cerró los libros de publicidad el segundo año porque quería ser actriz y yo me gradué con buenas notas, pero volvimos a encontrarnos, más por mi insistencia en seguir su rastro de nómada. Ahora Julieta encadenaba un trabajo temporal con otro, mientras seguía moviéndose como una boa impaciente entre pruebas y castings.

Bajamos del taxi y se escuchaba a lo lejos Get it on, de T. Rex. Nos miramos y supimos que sería una gran noche. El jardín estaba rodeado por tres barras larguísimas en las que camareros de esmoquin ponían copas sin descanso, las bandejas de champán se deslizaban de lado a lado haciéndose hueco entre la gente. Al fondo, una piscina infinita con vistas a Ses Illetes refulgía con decenas de farolillos. Nos mezclamos entre los invitados encontrándonos a cada paso con conocidos, amigos de amigos, caras familiares de nuestra vida en Madrid. No sabíamos quién era el anfitrión, nadie lo sabía, ese era uno de los misterios. Avanzaba la noche y la luna llena reinaba sobre la pista. Bailamos lo mejor del rock de los ochenta y descubrimos una nueva bebida, vodka con champán, una mezcla conocida en Francia como la “cocaína líquida”. Unos cuantos tragos eran suficientes para quedar invadidos por una energía instantánea que intensificaba las emociones. La gente lloraba y reía, se lamentaba y celebraba a la vez, en una desordenada ceremonia de catarsis para dejar las penas atrás.

Horas más tarde, cuando el cielo empezaba a iluminarse, en la pista ya solo quedaban unas pocas sombras desfondadas que destrozaban Respect entonando malamente What you want baby? I got it / What you need, do you know I got it? Un poco más allá, en la hierba, siete u ocho personas miraban al cielo, impulsados por un viaje de MDMA que les hacía creer que podían atrapar las estrellas. Otros tantos, a los que se unió Julieta agarrada de la mano a sus dos ligues de esa noche, bajaron a la playa al alba. Yo me senté en un sofá a observar a mi alrededor como si estuviera frente a una obra de teatro en la que cualquier cosa podría suceder y me encendí un cigarrillo cuando apareció Mauro, un pintor con el que había coincidido unos meses antes en Madrid. Me saludó exaltado y con la misma sorpresa de encontrarme en aquella villa del siglo xix que la de encontrarle yo a él. Era un tipo fuera de lo común, de los que con suerte te cruzas una o dos veces a lo largo de una vida. Tenía los ojos oscuros y rasgados, barba descuidada y una nariz prominente. De su moño desecho caían varios mechones que se balanceaban sobre su frente según acrecentaba el entusiasmo de su discurso. Era un ejemplar en extinción en un Madrid hiperactivo, que seguía una rutina paradójicamente estática: desayunaba en la terraza de un café de la plaza de Santa Ana un whisky con hielo y no se levantaba hasta el mediodía. Lo hacía tambaleándose, pero sin tropezar, porque había encontrado la medida perfecta de las copas que podía soportar su cuerpo antes de perder la dignidad. Aún entonces, desprendía una clase que solo adorna a quien nace con ella. Mauro podía hablar de Flaubert y de Modigliani, de psicoanálisis, extenderse con Heidegger o la obra de Chopin, su ingenio parecía no tener fin. Sorprendía la agudeza con la que hilaba sus discursos empapados en alcohol.

Sin saber muy bien cómo, en torno a ese grupo se formó un corrillo de conversaciones dispersas, al que se fueron uniendo el resto de los invitados. Uno de ellos, que se mantenía algo alejado del resto, era pianista, según deduje de las palabras del resto, que se dirigían a él con cierto respeto. Escuché en una conversación paralela que vivía en Madrid, pero había alquilado una casa en la isla donde pasaría unas semanas con su piano. “Hoy estoy aquí porque he aterrizado hace unas pocas horas, pero desde mañana empieza mi retiro”, dijo riéndose. Lo hacía con ligereza, su carcajada era amplia y estridente. Se llamaba Hugo, Hugo Molina. Estaba sentado justo a mi izquierda y, al ver cómo se encendía un cigarro, le pedí tabaco porque a mí se me había acabado. Quería dejarlo y procuraba no comprar. “Es el último, espera”, dijo mientras se levantaba de un salto felino. Minutos más tarde volvió a sentarse a mi lado y me tendió un cigarrillo, y entonces le miré por primera vez. Tenía unas manos enormes y los dedos grandes, largos, el pelo, rubio en el pasado y ahora ya canoso, le caía desordenado sobre su rostro. Él se lo retiraba con un leve movimiento de cabeza, momento en el que dejaba a la vista unos ojos más verdes que azules. Supe después que tenía cuarenta y seis años, casi veinte más que yo. A pesar de su aspecto descuidado, era presumido de una manera inconsciente, no estudiada. Era ese tipo de hombre que desprende sex appeal, un atractivo distinto que solo aparece en cierta dejadez decadente, que no se puede forzar ni imitar.

Y entonces sucedió. En el momento en que yo alcanzaba el cigarro entre sus dedos, él agarró con delicadeza mi muñeca con los suyos. Fue una caricia que sentí larguísima y tierna. Levanté la mirada y me encontré con sus ojos brillantes, a la vez tímidos y alegres, desesperados y hambrientos. Deslicé mi mano entre sus dedos hasta separar la suya, llevé el cigarro a mi boca y esperé a que lo encendiera sin dejar de mirarme con el gesto de quien espera una respuesta. Pasaban los minutos y se unieron más invitados a nuestra improvisada reunión. Éramos el último grupo que todavía aguantaba en un estado aceptable como para mantener una conversación. Él hablaba para todos sobre sus inicios tocando en un piano-bar en Camden, pero cada cierto tiempo sentía su mirada buscando mi boca, a veces mis piernas, siempre mis ojos. Pensé: “No está sucediendo, demasiado champán”, pensé “Mañana no recordaremos nada y este hombre desaparecerá igual que vino”, pensé “Mejor me voy al hotel, ya es muy tarde”. Volví a mirarle, dejé de pensar y me quedé. Intenté medir cuántas veces nos encontrábamos en esa especie de choque visual que yo vivía con una intensidad eléctrica. En veinte segundos de conversación, cuatro veces. Y una más. Seis. Siete. Hasta que cuarenta segundos más tarde ya no volvió, porque ya no se fue, y yo bajé la mirada hacia mi copa buscando un refugio en el que esconderme.

3. San Sebastián

Días después aterrizamos en San Sebastián, un sábado gris en el que el sol intentaba resurgir entre nubes que acaparaban los últimos resquicios de cielo al descubierto. Dejamos las maletas en el hotel Niza, frente a la bahía de la Concha, y el mar era de un azul muy azul, un azul que contenía todas las tonalidades en una sola. A los pocos metros de salir del hotel rompió a llover, pero seguimos caminando, buscando refugio bajo cornisas y soportales, cruzando las calles con su americana sobre nuestras cabezas. Nos perdimos como turistas en un país lejano dentro de nuestras fronteras. A cuatrocientos cincuenta kilómetros de nuestro hogar nos creíamos delincuentes, bandoleros al asalto de algo. Bordeamos la ciudad por la costa —la postal de la playa de la Concha, el puerto y el Paseo Nuevo— y entramos en las estrechas calles de la Parte Vieja en busca de los mejores pintxos de la ciudad, buscando el mejor vino, la mejor txuleta, la mejor tarta de queso. Nada nos parecía suficiente. Descorchamos botellas, comimos en el Bar Néstor, un estrecho local de no más de tres o cuatro mesas. “Es la mejor chuleta que he probado jamás”, dijo mientras reclamaba con un gesto al camarero otra botella de vino. En los escasos momentos en los que fijaba su atención en algo ajeno a nosotros, yo le observaba obsesivamente, intentando desvelar lo que había en él además de lo que veía en un primer vistazo. Me detuve en los dedos largos y ágiles, que me imaginaba deslizándose con habilidad entre teclas, como terminaciones con vida propia de sus manos enormes, en esa forma peculiar de fumar, sosteniendo el cigarrillo entre el dedo gordo y el índice, posiblemente estela de una época canutera pasada o reciente, quién sabe.

Atravesamos el puerto sin dejar de mirarnos con curiosidad. Nos cogimos de la mano frente al escaparate de una librería y nos soltamos al instante, en un pacto tácito para esquivar roces y miradas en público. Nos asustaba aún esa intimidad reciente y todavía teníamos otras vidas que cerrar. El reloj corría y no podíamos dejar nada para más tarde. Teníamos solo veinticuatro horas por delante para conocernos, veinticuatro horas que eran un standby excepcional en nuestras vidas y competirían contra mis dos años de relación y sus tres de matrimonio. Obviamos nuestras relaciones en nuestras charlas infinitas. No dimos detalles, no hicimos preguntas. En cambio, él se extendía hablando del piano y la música, del arte de interpretar una pieza y cómo, a través de las partituras de otros, podía acercarse a rozar el alma de quien le escuchara. Dibujaba con palabras el otro lado del intérprete o el compositor, ese clímax creativo del artista que transmite sus pasiones y sus miedos. Se emocionaba al nombrar los nocturnos de Chopin, afirmaba apasionadamente que era la obra más impactante cuando se oye por primera vez. De la música de Bach, su favorita, decía que canta a Dios y a la belleza. Yo le escuchaba con avidez, esforzándome en sentir lo mismo que estaba sintiendo él hablándome con una pasión contagiosa. Nos sorprendíamos de bar en bar y de playa en playa descubriendo a cada paso un poco más del otro —un gesto, su forma de andar, el baile de mi pelo, una ligera cojera en su pie izquierdo—. Recorríamos la ciudad como si fuera nuestra primera vez en San Sebastián, aunque yo había pasado allí los larguísimos veranos de mi infancia y él había tocado cinco veces en el Kursaal.

Nos deslizamos por el asfalto agarrados a una revelación: lo teníamos todo por delante. No sumábamos ni veinticuatro horas uno junto al otro, pero aquellos momentos breves se alargaban marcando a fuego mi memoria. En cada segundo cabían más descubrimientos que en días enteros de mi otra vida. Como en una revelación, supe que ya no volvería a mirar el mundo con los mismos ojos que hace una semana, cuando aún no había visto sus ojos por primera vez. Hay pequeños instantes que ponen todo del revés y encienden una chispa que siempre estuvo allí, dormida bajo hierbas y maleza. Hasta ese día pensaba que esa pulsión irracional, la parte más visceral del amor, era algo caduco y propio de las primeras veces. Nadie me había advertido que una mirada y el gesto del pase de un cigarro de una mano a otra podría llevarme de nuevo a ese lugar que daba por extinguido. Fue una epifanía, un salto ciego al vacío del que nadie está a salvo, tampoco yo. Porque no conocía más que sus ojos verdes, su voz, dos anécdotas —probablemente las dos mejores— y una conversación brillante con dos botellas de vino. No tenía ni idea aún de sus miedos y sus traumas, de su pasado, tampoco qué inquietudes le asaltarían o qué ritos repetiría. No sabía si su forma de entender la vida iba a ser compatible con mi forma de estar en el mundo. Desconocía si hacía ruidos extraños cuando dormía, si me iba a parecer insoportable su carácter ácido los domingos, su imperdonable ritual de manías antes de salir de casa —apagar y encender las luces dos veces, abandonar el piso siempre con el pie izquierdo—. No conocía absolutamente nada y tampoco me importaba, porque mis ojos después de sus ojos ya no volverían a ser los mismos.

Caminábamos mucho, caminábamos bajo la luz del atardecer y no sabíamos qué sucedería unas horas después, cuando enmascarados en la normalidad de un domingo corriente y a la vuelta de un fin de semana de junio frente al mar —yo, con mi productora en Venecia; él, con su hermana Juana en Menorca— regresáramos a casa con nuestras respectivas parejas. No hizo falta decir en voz alta que los dos teníamos miedo, tampoco que no contemplábamos la posibilidad de separarnos. Nos sentamos en una coctelería, pedimos dos gimlets y un bolígrafo y dibujamos sobre un mantel los primeros trazos de los próximos meses.

—Aunque vivo en Madrid quiero pasar una temporada junto al mar. No me refiero a un viaje de un fin de semana, sino a instalarme, mezclarme con los locales, de alguna forma llegar a ser uno más de ellos. Dejar pasar los meses, exprimir esa vida y solo entonces empaquetar mis cosas, arrancar el coche y volver a casa. No quiero dejar Madrid, pero sí probar a vivir otras vidas. Tengo un trabajo que me gusta y que me lo permite, dirijo un equipo con el que produzco anuncios publicitarios y cortos para marcas de lujo que puedo gestionar desde cualquier parte del mundo siempre que tenga conexión wifi. Cuando empiezo un rodaje me subo a un avión en dirección a Londres, Roma, París o Buenos Aires, me quedo el tiempo suficiente para terminar el trabajo y regreso a casa hasta el siguiente —dije yo.

—Yo vivo girando —interrumpió Hugo—, nada de eso es complicado para mí. Empezaré a mitad de septiembre y en sesenta días pasaré por veinticuatro auditorios. Mi vida no siempre es así, claro. Después de las giras llega una larga temporada de calma; libros, piano en casa, cenas, amigos de siempre, viajes solo por placer. Es como si tuviera dos vidas y quiero que tú estés en las dos. A veces es duro, no todo el mundo lo aguantaría, pero a mí la música me ayuda, me obliga a llevar un horario, una rutina que me ordena —dio un trago largo a la copa de vino e hizo una pausa—. ¿Siempre has tenido los ojos tan azules y esas cejas tan gruesas? Déjame hacerte una foto, una foto solo de tus ojos y la melena revuelta alrededor.

Pasada la medianoche llegamos al hotel y nos abrimos la última cerveza frente a un mar en calma. En unas horas nos despediríamos en el aeropuerto, volveríamos a nuestras casas y a la rutina de nuestras parejas. Hugo recordó una frase de Edna St.Vincent Millay: “Mi vela arde por los dos extremos, no durará toda la noche, pero produce una luz extraordinaria”. Esa luz éramos nosotros y nos iluminaría las próximas doce horas. En un momento dado, miró de lado a lado en la habitación, con el gesto de quien intenta localizar algo sin éxito. Salió corriendo de un salto, “Ahora vengo, dame un segundo”, dijo agitado. Diez minutos más tarde apareció con un aparato tosco, del tamaño de una impresora, arrastrando cables enredados tras sus pasos. Eran unos altavoces de música de los de antes de las conexiones bluetooth, que todavía necesitaban corriente eléctrica para funcionar. “Todas las noches, antes de acostarme, tengo que escuchar lo mismo”, dijo más serio que nunca, un nunca que cabía en una noche. Era algo que hacía desde que tuvo un accidente hace veintisiete años. Abrió los grandes ventanales del balcón, se tumbó a mi lado y la habitación se llenó de una melodía. “¿La conoces?”, añadió. Claro que la conocía, era imposible no hacerlo. Cuando era pequeña la ponía mi padre cada domingo por la mañana en el tocadiscos del salón y cada vez que la escucho salto en el tiempo y regreso a mi infancia. La obra maestra, el don de la armonía, la melodía que canta a Dios y a la belleza. Si el Edén tuviera música de fondo, sería los primeros cincuenta y ocho segundos de esta sucesión de notas. Si pienso en una música que acompañe la combustión de la vida, no puede ser otra. Jamás me he vuelto a encontrar con algo que despierta tanto en tan poco. La Suite No.3 de Bach.

La habitación fue arropada por un ritmo suave que se adhería a las paredes, los muebles, al cielo, cada vez más rojizo, abriéndose paso entre las nubes. La isla de Santa Clara emergió de golpe de la oscuridad. Como un glaciar que sale a flote en unos pocos segundos. A caballo entre el sueño y la realidad, nos abrazamos balanceados por el sonido del mar, tan hipnótico cuando no hay ningún otro que lo acompañe.