Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Ensayo

- Sprache: Spanisch

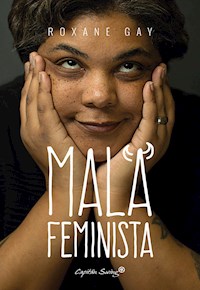

Cuando la escritora Roxane Gay se autodenominó –de broma– "mala feminista", reconocía que no podía cumplir con los requisitos de perfección del movimiento feminista. Mala feminista es un conjunto de ensayos ácidos sobre el feminismo en la cultura moderna, y una aguda y divertida reflexión sobre cómo la forma en que consumimos la cultura nos convierte en lo que somos; siempre con tono autocrítico y consciente del papel de la mujer –así como de su relación con los hombres y con las demás mujeres– en nuestros días, a través de su propia experiencia, y de las dinámicas políticas y culturales recientes. Para ella vivimos en un mundo apasionante, lleno de distracciones que nos gustan y que nos obsesionan, incluso si van en contra de nuestros principios. Le gusta la música rap, aunque es consciente de los clichés sexistas de muchos de sus autores. También le gusta el cine absurdo, el color rosa, engancharse a series como Girls y leer la revista Vogue. Mediante ejemplos de la cultura pop y de su propia vida, Gay nos habla del aborto, de la maternidad, del acoso sexual, de la igualdad de salarios, de los mitos sobre la amistad entre mujeres, de la reciente literatura escrita por ellas, de la misoginia en el mundo del espectáculo, etc. El feminismo, como la humanidad y la vida, es imperfecto, y la autora propone que aceptemos todos sus matices.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 507

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

INTRODUCCIÓN

Feminismo (n.): Plural

El mundo cambia más rápido de lo que somos capaces de comprender, y lo hace de manera complicada. Estas variaciones desconcertantes nos dejan en carne viva. El clima cultural también está cambiando, especialmente para las mujeres, que lidiamos con los recortes de la libertad reproductiva, la persistencia de la cultura de violación y los conceptos erróneos, cuando no dañinos, de la mujer que consumimos en música, cine y literatura.

Tenemos a un cómico que anima a sus seguidores a tocar a las mujeres suavemente en el estómago, porque eso de ignorar los límites personales es súperdivertido. Tenemos todo tipo de música que ensalza la degradación de la mujer y además es pegadiza, maldita sea, así que a menudo me sorprendo a mí misma tarareándola y degradando a mi propia persona. Hay cantantes como Robin Thicke que saben que «lo queremos». Raperos como Jay-Z utilizan la palabra bitch[1] como si se tratara de un signo de puntuación. Las películas, por lo común, cuentan historias de hombres, como si las historias de hombres fueran las únicas que importasen. Y cuando participan mujeres, lo hacen como acólitos, como objetivo amoroso, como un añadido. Casi nunca son el centro de atención. Casi nunca llegan a importar nuestras historias.

¿Cómo llamar la atención sobre estos temas? ¿Cómo hacerlo de forma que sean realmente tenidos en consideración? ¿Cómo dar con el lenguaje necesario para hablar de las desigualdades y las injusticias que afrontan las mujeres, sean grandes o pequeñas? Con el paso de los años, el feminismo ha contestado a estas preguntas, al menos en parte.

El feminismo no es perfecto, pero en su mejor versión ofrece una forma de navegar por este cambiante clima cultural. El feminismo me ha ayudado a encontrar mi voz, no me cabe duda. Me ha ayudado a creer que mi voz importa, incluso en este mundo donde tantas voces piden ser escuchadas.

¿Cómo conciliar las imperfecciones del feminismo con todo el bien que puede hacer? En verdad, el feminismo tiene sus fallos porque es un movimiento impulsado por personas y las personas son intrínsecamente imperfectas. Sea por la razón que sea, lo juzgamos con una vara de medir poco razonable que le exige ser todo lo que queremos y tomar siempre la mejor decisión. Cuando el feminismo no cumple nuestras expectativas, sacamos la conclusión de que el problema es del feminismo en sí y no de las personas imperfectas que actúan en su nombre.

El problema de los movimientos es que a menudo se asocian solamente con sus figuras más visibles, las personas con una plataforma mayor, con una voz más fuerte y provocadora. Pero el feminismo no es una filosofía cualquiera que suelta la feminista de turno en el foco de los medios populares, al menos no del todo.

Últimamente, el feminismo ha padecido cierta culpabilidad por asociación, ya que lorelacionamos con mujeres que lo defienden como parte de su marca personal. Cuando esas figuras prominentes dicen lo que queremos oír, las ponemos en el pedestal feminista, y cuando hacen algo que no nos gusta, las derribamos y decimos que algo falla en el feminismo porque nuestras líderes feministas nos han fallado. Olvidamos la diferencia entre el feminismo y las feministas profesionales.

Acepto abiertamente la etiqueta de mala feminista. Y lo hago porque no soy perfecta, soy humana. No soy muy versada en su historia. No conozco textos clave del feminismo tan bien como quisiera. Tengo algunos... intereses, rasgos de personalidad y opiniones que puede no se alineen con el feminismo dominante, pero soy feminista. Y es difícil expresar lo liberador que ha sido para mí aceptarlo.

Asumo la etiqueta de mala feminista porque soy humana. Soy complicada. No pretendo ser un ejemplo. No pretendo ser perfecta. No pretendo decir que tenga todas las respuestas. No pretendo decir que tenga razón. Solo pretendo defender aquello en lo que creo, hacer algo de bien en este mundo, hacer algo de ruido con lo que escribo siendo yo misma: una mujer a la que le gusta el rosa, que le gusta montárseloy que baila a muerte una música que trata fatal a las mujeres, porque lo sabe, y que a veces se hace la tonta con los técnicos porque es más fácil dejar que se sientan muy machos que dar lecciones de moral.

Soy mala feminista porque no quiero que me coloquen nunca en un pedestal feminista. La gente que se sube a un pedestal debe saber posar a la perfección. Y cuando la caga, se le hace caer. Yo la cago a menudo. Consideradme derribada a priori.

Cuando era más joven, renegaba del feminismo con alarmante frecuencia. Entiendo por qué las mujeres reniegan y se distancian de él encantadas. Yo también renegaba, porque cuando me llamaban feminista la etiqueta me sonaba a insulto. De hecho, generalmente esa era la intención subyacente. Cuando me llamaban feminista en aquella época, lo primero que pensaba era: Pero si yo hago mamadas de buena gana. Llegué a pensar que no se podía ser feminista y sexualmente abierta a la vez. En mi adolescencia y a mis veinte años llegué a pensar muchas cosas.

Renegaba del feminismo porque no tenía un conocimiento racional del movimiento. Cuando me llamaban feminista, yo oía: «Eres una víctima rabiosa que odia el sexo y a los hombres». Esta caricatura es la imagen deformada de las feministas que han creado las personas que más temen al feminismo: las que más tienen que perder cuando el feminismo triunfa. Cada vez que recuerdo cómo renegaba del movimiento, me avergüenzo de mi ignorancia. Me avergüenzo de mi miedo, porque ese renegar se basaba ante todo en mi miedo a ser condenada al ostracismo, a ser vista como una persona problemática, a no ser aceptada nunca por la mayoría.

Me enfado cuando las mujeres reniegan del feminismo y rehúyen la etiqueta feminista, pero luego dicen que defienden todos los avances surgidos gracias al feminismo, porque veo una desconexión que no tiene razón de ser. Me enfado, pero lo entiendo, y espero que algún día vivamos en una cultura en la que no tengamos por qué distanciarnos de la etiqueta feminista, en la que la etiqueta no nos haga tener miedo de quedarnos solas, de ser demasiado diferentes o de querer demasiado.

Intento que mi feminismo sea sencillo aunque sé que es complejo, evolutivo e imperfecto. Sé que no puede ni va a arreglarlo todo. Creo en la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Creo que las mujeres deben tener libertad reproductiva y acceso asequible e ilimitado a la asistencia sanitaria que precisen. Creo que las mujeres deben tener la misma remuneración que los hombres por el mismo trabajo. El feminismo es una elección, y si una mujer no quiere ser feminista, está en su derecho, pero aun así es mi responsabilidad luchar por sus derechos. Creo que el feminismo se fundamenta en defender las elecciones de las mujeres aun cuando una misma no elegiría lo mismo. Creo que las mujeres, no solo en EE.UU. sino en todo el mundo, merecen igualdad y libertad, pero sé que no estoy en posición de decir a las mujeres de otras culturas cómo debe ser esa igualdad y esa libertad.

Al final de mi adolescencia y durante mi primera juventud, me resistía al feminismo porque me preocupaba que no me permitiera ser el desastre de mujer que sabía que era. Pero entonces empecé a aprender más sobre feminismo. Aprendí a separar el feminismo del Feminismo, de las Feministas y de la idea del Feminismo Esencial, un feminismo verdadero que domine todo el género femenino. Me resultó fácil abrazarlo cuando comprendí que defendía la igualdad de género en todos los campos al tiempo que trataba de ser interseccional, de tener en cuenta todos los factores que influyen en quiénes somos y cómo nos movemos en el mundo. El feminismo me ha dado paz. Me ha dado principios rectores para mi forma de escribir, de leer y de vivir. Y sí, me desvío de esos principios, pero también sé que no pasa nada si no estoy a la altura de mi mejor yo feminista.

Las mujeres de color, las lesbianas y las mujeres transgénero deben estar más incluidas en el proyecto feminista. Las integrantes de estos colectivos se han visto vergonzosamente abandonadas por el Feminismo con Mayúsculas una y otra vez. Es una verdad dura y dolorosa. Es por ello que muchas personas se resisten al feminismo y crean distancia entre el movimiento y su situación. Creedme, lo entiendo. Durante años creí que el feminismo no me iba como mujer de color, ni como mujer que se ha considerado homosexual en varios momentos de su vida, porque históricamente, el feminismo se ha dedicado mucho más a mejorar las vidas de las mujeres blancas heterosexuales en detrimento de todas las demás.

Pero dos equivocaciones no hacen un acierto. Los fracasos del feminismo no implican que debamos rechazarlo por completo. La gente comete atrocidades constantemente, y no por ello renegamos de nuestra humanidad a cada paso. De lo que renegamos es de esas atrocidades. Deberíamos renegar de los fracasos del feminismo sin renegar de sus muchos logros y de lo lejos que hemos llegado.

No es necesario que todos creamos en el mismo feminismo. El feminismo puede ser pluralista siempre y cuando respetemos los distintos feminismos que llevamos con nosotras, siempre y cuando nos importe lo suficiente intentar minimizar las fracturas entre nosotras.

El feminismo tendrá más éxito con el esfuerzo colectivo, pero su éxito también puede surgir de la conducta personal. Escucho a muchas mujeres decir que no se identifican con ninguna feminista conocida. Eso puede ser descorazonador, pero creo que debemos intentar ser las feministas que nos gustaría ver en el mundo.

Cuando no encuentras a quien seguir, tienes que encontrar la manera de liderar con el ejemplo. Eso es lo que intento hacer en esta colección de artículos, de una manera reducida e imperfecta. Alzo mi voz como mala feminista. Me pronuncio como mala feminista. Ofrezco puntos de vista sobre nuestra cultura y cómo la consumimos. Los artículos incluidos en esta colección examinan también el tema racial en el cine contemporáneo, los límites de la «diversidad», y cómo la innovación casi nunca es satisfactoria, casi nunca es suficiente. Voto por crear medidas nuevas y más inclusivas de excelencia literaria y me centro en la serie Girls de HBO y el fenómeno de Cincuenta sombras de Grey. Estos artículos son políticos y personales. Al igual que el feminismo, son imperfectos, pero tienen una motivación sincera. Solo soy una mujer que trata de darle sentido a este mundo en que vivimos. Alzo mi voz para mostrar todas las formas con las que podemos querer más y hacerlo mejor.

[1] Puta. (N. de la T.)

01

Siénteme. Veme. Óyeme. Tócame.

Las páginas de citas son interesantes. Puedes entrar en JDate o Christian Mingle o Black People Meet o en cualquiera de las páginas pensadas expresamente para hacer bueno eso de «Dios los cría y ellos se juntan». Si tienes criterios concretos, puedes encontrar a gente que se parece a ti, que comparte tu fe o que disfruta del sexo con disfraces peludos. En el mundo de Internet nadie está solo en sus intereses. Cuando entras en estas páginas de citas, puedes esperar encontrarte con algo conocido. Puedes esperar que en el amor online, una especie de lengua franca lo hará todo posible.

Pienso constantemente en la conexión, la soledad, la comunidad y en encajar, y bastante, tal vez demasiado, en cómo lo que escribo refleja que trabajo sobre las intersecciones entre todo ello. Somos muchos los que intentamos tender la mano con la esperanza de que alguien ahí fuera la coja y nos recuerde que no estamos tan solos como tememos.

Hay historias que cuento una y otra vez porque algunas experiencias me han afectado profundamente. A veces espero que contarlas una y otra vez me permita comprender mejor cómo funciona el mundo.

Aparte de no haber tenido muchas citas por Internet, nunca he salido con nadie con quien tuviera demasiado en común. Lo achaco a mi signo del zodíaco. En mis relaciones, siempre encuentro cosas en común conforme pasa el tiempo, pero cuando empiezo a salir con alguien solemos ser bastante distintos. Una amiga me dijo hace poco que solo salgo con chicos blancos y me acusó de ser... no recuerdo qué. Ella vive en una ciudad y da por sentada la diversidad a su alrededor. Contraataqué diciendo que en la universidad salí con un chico chino. Le dije que salgo con los chicos que me piden salir. Si un chico negro me pidiera una cita y me gustara, saldría con él encantada. Pero solo me entran chicos negros que rondan los setenta, y no tengo intención de salir con ancianos. También parece que tengo afición por los libertarios. La verdad es que no me canso de ellos ni de su necesidad radical de liberarse de la tiranía y de los impuestos. Me cuesta imaginar cómo debe de ser tener mucho en común con alguien desde la primera cita. Esto no quiere decir que por ser los dos negros, demócratas o escritores vaya a tener mucho en común con alguien. No sé si habrá persona alguna en el mundo con quien tenga mucho en común, y especialmente en estas páginas de citas en las que metes varias características y preferencias clave, y puede que encuentres a tu pareja perfecta. Ni siquiera lo he intentado, y tampoco creo que tenga nada de malo. A mí me encanta estar con alguien que me resulte infinitamente interesante por lo diferentes que somos. El querer encajar con una persona o una comunidad no significa buscar una imagen exacta de mí misma.

No suelo ver BET,[2] a menudo porque estoy muy comprometida con Lifetime Movie Network y programas de telerrealidad de cadenas menores de televisión por cable. Además, los programas basura de BET son una farsa, y eso que he visto dos episodios de Amsale Girls en WEtv, y mi tolerancia con la telebasura es extraordinaria. Es una lástima que la población negra tenga que conformarse siempre con menos en televisión de calidad. Lástima que haya tan pocas opciones más allá de BET. Las cadenas ofrecen un mar de blancura desconcertante, exceptuando los programas producidos por Shonda Rhimes (Anatomía de Grey, Sin cita previa, Scandal), que a la hora de elegir reparto hace un esfuerzo deliberado por abordar raza, género y, en menor medida, sexualidad. Aparte de estos ejemplos, los negros —en realidad, cualquier persona de color— solo se ven como abogados y amigos descarados y, por supuesto, como criados. Incluso cuando surge una nueva serie que promete romper esquemas, como Girls de Lena Dunham para la HBO, que sigue la vida de cuatro veinteañeras en Brooklyn, Nueva York, al final acabamos teniendo que tragarnos más de lo mismo: la eliminación o la ignorancia generalizada de la raza.

En BET nos conformamos con nada, más allá de las redifusiones de Girlfriends, una serie criminalmente infravalorada. Aunque tardé mucho tiempo en llegar a apreciarla, Girlfriends tocaba cosas importantes y nunca tuvo el respaldo que merecía. Sin embargo, a veces me apetece ver gente que tiene mi mismo aspecto. La piel oscura es preciosa; me gusta ver distintos tipos de historias. El problema es que en BET veo gente que tiene mi mismo aspecto, pero el parecido acaba ahí. Por una parte se debe a que tengo treinta y tantos años, y para BET soy un vejestorio. Por muy enchufada que esté a la cultura popular, hay cosas que no sé. La geografía y mi profesión tampoco ayudan. Cuando empecé a escribir este artículo, ponían un programa llamado Toya en BET. Aunque el título ya me sonaba de consultar la programación, nunca lo había puesto. Por fin vi un par de capítulos y ni siquiera entiendo por qué ese programa existe. ¿Qué argumento tiene? Se lo consulté al Dr. Google y descubrí que Toya es la exmujer de Lil Wayne, y ya. Ni siquiera es corista ni bailarina sexy en vídeos musicales. El umbral de la fama mengua a un ritmo cada vez más vertiginoso.

Vi el programa de Toya, y no fui capaz de sentirme identificada por nada más que el amor por mi familia. Me quedé con la vaga impresión de que Toya les quiere e intenta ayudarles a volver al buen camino, pero tampoco está muy claro, porque la mayor parte del programa consistía en gente hablando de cosas aburridas. Toya también salió con un tipo llamado Memphitz (ahora están casados), obsesionado por los anillos de diamantes. ¿Es un rapero? ¿A qué se dedica esta gente? La manutención de Lil Wayne no puede dar para tanto. Ojalá BET se esforzara más por representar el abanico entero de experiencias negras de un modo equilibrado. Al ver BET, da la sensación de que la única manera de que un negro encuentre el éxito es a través del deporte o la música profesional, o casándose/acostándose/teniendo un hijo con algún profesional del deporte o la música.

De vez en cuando, me encantaría ver algún ejemplo de éxito negro en otros ámbitos profesionales. En la mayoría de programas de televisión, los personajes blancos ofrecen al espectador un amplio abanico de posibilidades de «Lo Que Quiero Ser Cuando Sea Mayor». Hay excepciones, claro. Laurence Fishburne hizo el papel protagonista en CSI durante una o dos temporadas. En su día, Blair Underwood interpretó a un abogado en La ley de Los Ángeles. También están los ya mencionados programas de Shonda Rhimes. Supongo que piensan que una persona de color que sea abogado, médico o escritor, o qué demonios, músico de jazz, maestro de escuela, empleado de correos o camarero no sería tan interesante para los chicos porque la oferta actual tiene un atractivo innegable. Y sin embargo. En algún momento, tendremos que dejar de vender a cada niño negro de este país la idea de que lo único que tiene que hacer para conseguir algo es coger una pelota o un micrófono. Bill Cosby ya está un poco pasado, pero sabe de lo que habla, y si está un poco pasado es porque lleva toda la maldita vida con esta misma lucha. BET me resulta frustrante porque es un doloroso recordatorio de que puedes tener algo y al mismo tiempo nada en común con la gente. Me gustan las diferencias, pero de vez en cuando, me apetecería vislumbrar algo de mí en los demás.

En la universidad fui asesora de la asociación de estudiantes negros. El profesorado de color en la facultad era casi insignificante (se podían contar con los dedos de una mano), y los que había, estaban demasiado ocupados, demasiado quemados, o totalmente desinteresados por su trabajo. Después de cuatro años, entendí por qué. Cuanto mayor me hago, mejor entiendo muchas cosas. Asesorar en una asociación de estudiantes negros es agotador, desagradecido y desolador. Después de cierto tiempo, te desmoralizas. Tras un par de años entró una nueva profesora negra en la facultad, y le pregunté por qué no trabajaba con los estudiantes negros. Me dijo: «Ese no es mi trabajo». Y luego añadió: «Es imposible llegar a ellos». Odio cuando alguien dice que algo no es su trabajo o que algo no es posible. Sí, todos decimos esas cosas, pero algunos creen de verdad que su trabajo solo es lo que figura en la descripción de su puesto y que no tienen que intentar llegar a quienes parecen inalcanzables.

Heredé la ética del trabajo de mi infatigable padre. Creo que es tarea de todos (independientemente de la etnia) demostrar a los jóvenes alumnos negros que hay profesores que se parecen a ellos, orientar y ser un apoyo para los estudiantes, y si un docente negro no lo ve así, debería planteárselo, y replanteárselo, y volver a planteárselo hasta que se le aclare la mente.

Cuando era asesora, los estudiantes negros me respetaban, creo, pero casi nunca les caía demasiado bien. Lo entiendo. Soy un gusto adquirido. La mayoría pensaba que yo era una «sonda». Muchos me llamaban redbone[3]y se reían cuando me cabreaba. Se desternillaban porque alargaba las vocales al hablar en jerga. Me decían: «Di holla[4] otra vez», y yo lo hacía porque es una de mis palabras favoritas aunque para ellos la pronunciara mal. Es como si la tarareara. Sobre todo les gustaba cómo decía gangsta.[5] No me molestaba que me tomaran el pelo. Me molestaba que creyeran que yo esperaba demasiado de ellos cuando la definición de demasiado era no tener ninguna expectativa en absoluto.

Sí, era una zorra exigente, y a veces poco razonable probablemente. Insistía en la excelencia. Eso lo he heredado de mi madre. Mis expectativas eran cosas como exigir que los educadores acudieran a las reuniones ejecutivas, insistir en que funcionarios y personal llegaran a las reuniones generales al menos cinco minutos antes porque llegar pronto es llegar a la hora, insistir en que si los estudiantes se comprometían a hacer una tarea la llevaran a cabo, insistir en que hicieran sus deberes, insistir en que pidieran ayuda y aprovecharan las tutorías si necesitaban ese tipo de apoyo, insistir en que dejaran de pensar que un aprobado o un bien eran buenas notas, insistir en que se tomaran en serio la universidad, insistir en que dejaran de ver teorías conspiratorias por todas partes, insistir en que no todos los profesores que hacían algo que no les gustaba eran racistas.

Pronto comprendí que muchos de esos chicos no sabían leer ni estudiar. Cuando se habla de problemas sociales en el mundo académico e incluso en los círculos intelectuales, hablamos mucho de privilegios y de cómo todos somos privilegiados y tenemos que ser conscientes de ello. Siempre he sido consciente de mis privilegios, pero trabajar con estos alumnos, muchos de ellos de la ciudad de Detroit, me enseñó hasta qué punto era una privilegiada. Cada vez que alguien me dice que no reconozco mis privilegios quiero callarle la maldita boca. ¿Crees que no lo sé? Tengo clarísimo lo que es un privilegio. La idea de que debería conformarme con el statu quo aunque ese statu quo no me afecte demasiado es repugnante.

Los chicos no sabían leer, así que les conseguí diccionarios, y como les daba demasiada vergüenza hablar de aprender a leer en las reuniones, me cogían mientras iba por el campus o en la oficina y me susurraban: «Necesito ayuda con la lectura». Nunca se me había ocurrido que un chaval educado en este país pudiera llegar a la universidad sin el nivel universitario de lectura. La verdad, debería darme vergüenza no ver las terribles desigualdades en la educación infantil. Debería darme vergüenza. En la universidad aprendí mucho más fuera de la clase que sentada a la mesa discutiendo conceptos teóricos. Aprendí lo ignorante que soy. Aún estoy trabajando para corregirlo.

Los alumnos y yo nos llevábamos mucho mejor individualmente. Eran mucho más abiertos. Yo no tenía ni idea de lo que hacía. ¿Cómo se enseña a alguien a leer? Consultaba a menudo al Dr. Google. Compré un libro con ejercicios básicos de gramática. A veces, simplemente leíamos sus deberes palabra por palabra, y cuando no conocían una, les hacía escribirla y buscarla en el diccionario, y ellos copiaban la definición porque así me había enseñado mi madre. Yo tuve una madre que estaba en casa cuando volvía del colegio cada día, que se sentaba conmigo día tras día, año tras año, hasta que me fui al instituto, y me ayudaba con los deberes, me animaba, y desde luego me empujaba hacia la excelencia. Hubo cosas de mi vida que mi madre fue incapaz de ver, pero en lo referente a mi educación y a asegurarse de que yo me convirtiera en una buena persona, una persona educada, siempre lo clavó.

A veces, no llevaba bien la cantidad de tarea que tenía que hacer en casa. Mis compañeros de clase americanos no tenían que hacer tanto como yo. No entendía por qué mi madre, en realidad mis padres, se empeñaban tanto en hacernos utilizar la cabeza. Había mucha presión en casa. Mucha. Yo era una niña bastante estresada, y parte de esa presión era autoimpuesta, parte no. Me gustaba ser la mejor y que mis padres estuvieran orgullosos. Me gustaba la sensación de control que me daba ir bien en el colegio mientras otros aspectos de mi vida estaban absolutamente descontrolados. Se esperaba que sacara todo sobresaliente. No era una opción llevar a casa menos que eso, así que no lo hacía. Es la típica historia poco interesante de una hija de inmigrantes. Cuando trabajé con esos chicos en la universidad, comprendí por qué mis padres nos enseñaron que tendríamos que esforzarnos tres veces más que los chicos blancos para que nos tuvieran la mitad de consideración. No nos enseñaron esta realidad con amargura. Nos estaban protegiendo.

Al terminar nuestras sesiones, los alumnos con los que trabajaba solían decir: «No le digas a nadie que he venido a verte». En la mayoría de los casos, lo que les avergonzaba no era recibir ayuda. Era que les vieran esforzándose en su educación, que vieran que les importaba. A veces, se abrían y me hablaban de su vida. Muchos de los chicos con los que trabajaba no tenían unos padres como los míos, dispuestos o capaces de preparar a sus hijos para el mundo. Muchos eran los hermanos mayores, los primeros de la familia que iban a la universidad. Un chico era el mayor de nueve. Una chica era la mayor de siete. Otra, la mayor de seis. Había muchos padres ausentes, y madres, padres, primos, tías y hermanos en la cárcel. Había alcoholismo, drogadicción y abusos. Padres a los que les cabreaba que sus hijos fueran a la universidad e intentaban sabotearles. Alumnos que mandaban sus cheques de ayuda estudiantil a casa para mantener a la familia, y se pasaban el semestre sin libros de texto y sin dinero para comer, porque había más bocas que alimentar en casa. Por supuesto, también había alumnos con padres fantásticos y una familia que les apoyaba, que no sufrían la pobreza, y estaban bien preparados para la experiencia universitaria o al menos hacían lo necesario para seguir el ritmo. Esos estudiantes eran la excepción. A menudo pienso en el peligro de una historia única, como decía Chimamanda Adichie en su charla TED, pero hay historias únicas que me parten el corazón.

Al final de mi último año en la universidad, con todo lo que estaba pasando en mi vida personal, estaba completamente quemada. No me quedaba nada que ofrecer. A demasiados alumnos les daba todo igual y a mí también. No me enorgullezco de ello, pero la verdad es que estaba desbordada. O eso es lo que me digo a mí misma. Los alumnos no se presentaban a las reuniones de la AAN. Participaban a medias en los eventos del club, no los promovían y tiraban la toalla, mientras que yo ya no tenía fuerzas para desafiarles con la mirada, gritar o pincharles para que quisieran mejorar. Si después de cuatro años no habían aprendido nada, es que había fracasado, y ya poco podía hacer para remediarlo. En realidad solo se comportaban como universitarios, claro, pero era frustrante. Cuando terminó el último semestre, fue un alivio. Echaría de menos a los alumnos, porque para ser sincera me daban mucha vida; eran listos, graciosos, encantadores y salvajes, pero buenos chicos. Sin embargo, necesitaba un descanso, un descanso muy muy largo.

La mujer que me contrató en la universidad llevaba unos veinte años trabajando con estudiantes negros. Cuando se jubiló, estaba tan quemada que ni siquiera podía hablar de ellos sin que le desbordara la frustración por su falta de voluntad para cambiar, por todo el daño que les habían hecho, por su falta de fe en que hubiera un camino distinto y mejor, por los ridículos esfuerzos de la administración para crear el cambio. Por todo. Y yo entendía que estuviera quemada. Tardé cuatro años, pero lo entendí. Y sin embargo. En un banquete de fin de curso los alumnos me sorprendieron. Me dieron una placa y leyeron un discurso precioso en el que me describían como el epítome de la integridad y la cortesía. Me dieron las gracias por ver un talento y potencial ilimitado en ellos. Dijeron que yo les defendía incluso cuando se equivocaban y que era su familia, lo cual explicaba bastante bien nuestra relación, incondicional pero complicada. Dijeron otras muchas cosas maravillosas y halagadoras. No tenían por qué. Dejé la universidad con la sensación de que les había llegado. Lo que es seguro es que ellos me habían llegado a mí, me habían hecho sentir como parte de algo, aunque hacerles sentir parte de algo fuera en realidad mi trabajo.

Como miembro de la facultad, todavía no me he metido en la asociación de estudiantes negros porque he estado intentando reunir energías para ello. Ahora me siento culpable por estar dándole largas. Me siento responsable. Me siento débil y estúpida.

En mi primer año tuve en clase a un alumno negro que pensaba que me cebaba con él por el hecho de ser negro. Según me han dicho, esto les ocurre a menudo a los profesores de color. Yo no me cebaba con él. Para empezar, no tengo tiempo para eso. Además, yo espero la excelencia en todos mis alumnos, sin excepción. El chico venía con una media de notas brillante y no podía creer que no estuviera sacando sobresaliente en mi clase. No podía creer que yo no pensara que merecía un premio proverbial por haber sido un buen estudiante antes de llegar a mi clase. Mientras que yo no podía creer su arrogancia. Tenía la sensación de que el chico quería que me impresionara el hecho de que era «diferente», que era buen estudiante, como si debiera calificarle por su rendimiento anterior en lugar de por lo que hacía en mi clase. En una ocasión me dijo: «No soy como los otros [palabra que empieza por N] del campus». Yo le contesté que debería tener cuidado con su actitud y su lenguaje. Tuvimos varias conversaciones muy tensas y, en una de ellas, subió tanto de tono que mi jefe, sin que yo lo supiera, se quedó en el pasillo, fuera de nuestra vista, porque temía que el chico se pusiera violento. Yo misma pensé que podía hacerlo. Tardé todo un semestre en controlar el problema con aquel alumno. Finalmente me di cuenta de que el chico no quería que le vieran como uno de esos estudiantes que llega y no sabe lo bastante como para salir adelante, o que no le importa lo suficiente para salir adelante. Su modo de hacerlo, de demostrar que era distinto, era mantener su media de notas como fuera. Aquel alumno se graduó y no sé qué habrá sido de él, pero espero que no se pase la vida negociando políticas de respetabilidad.

Trabajo duro. Me ofrezco voluntaria para hacer cosas. Cuando digo que voy a hacer algo, intento cumplirlo. Intento hacer bien mi trabajo. Me extiendo, me estiro más de lo debido. Trabajo y trabajo y trabajo en casa. Estudio las evaluaciones de mis clases y trato de entender mis imperfecciones para hacerlo bien la próxima vez. Me siento con mis compañeros y pienso:«Por favor, quiero caerte bien. Quiero caerte bien. Quiero que me respetes. Al menos, que no me odies». A menudo la gente me malinterpreta, malinterpreta mis motivaciones. La presión es constante, sofocante. Digo que soy adicta al trabajo, y tal vez lo sea, pero simplemente estoy intentando, como mi alumno, demostrar de qué modo soy diferente.

Una vez, cuando estudiaba en la universidad, oí a una compañera hablando de mí en una sala de estudio. Ella no se percató de mi presencia mientras murmuraba con un grupo de compañeros nuestros, y decía que yo era una alumna de la discriminación positiva. Me fui a mi sala de estudio, tratando de mantener la compostura hasta quedarme sola. No quería ser la chica que se pone a llorar en el pasillo. En cuanto atravesé la puerta de la sala, rompí a llorar, porque ese era mi mayor miedo, el no ser suficientemente buena, y que todo el mundo lo supiera. Si lo pensaba racionalmente, yo sabía que era absurdo, pero oír cómo ella y los demás me veían me hizo mucho daño. No tenía a nadie con quien hablar de lo que había oído porque era la única alumna de color en el programa. Nadie lo entendería. Sí, claro, tenía amigos, buenos amigos que se solidarizarían conmigo, pero no lo entenderían y tampoco podía estar segura de que ellos no pensaran lo mismo.

Dejé de perder el tiempo. Me impliqué en el triple de proyectos. Casi siempre se me daba muy bien. A veces, no daba del todo la talla. Pero me aseguraba de sacar buenas notas. Me aseguraba de que mis exámenes globales fueran buenos. Escribí propuestas de conferencias y me las aprobaron. Publiqué. Diseñé un proyecto de investigación tan ambicioso para mi tesis que casi me quita las ganas de vivir. Pero hiciera lo que hiciera, oía a aquella chica, que había logrado una décima parte de lo que yo, diciendo a unos compañeros que yo era la que no merecía estar en el programa. Mis compañeros, por cierto, no me defendieron. No le discutieron. Eso también me dolió. Sus palabras no me dejaban dormir. Aún puedo oírlas, la claridad de su voz, la confianza de su convicción. En el trabajo, sigo preguntándome preocupada: «¿Creen que me han contratado por discriminación positiva?». Me pregunto: «¿Me merezco estar aquí?». Me pregunto: «¿Estoy haciendo lo suficiente?».Tengo un doctorado bien merecido, y sigo preguntándome si soy lo bastante buena. Es absurdo, ilógico y agotador. Francamente, es deprimente.

Sé que es posible que nada de esto tenga sentido, pero para mí, todo está relacionado.

Voy escribiendo mi camino hacia un lugar en el que encajar, pero también encuentro a mi gente en lugares inesperados: California, Chicago, el norte de Michigan y otros sitios, algunos fuera de cualquier mapa. La escritura tiende muchos puentes entre las diferencias. La bondad también lo hace, y lo hace también el amor por One Tree Hill o Lost, por libros preciosos y películas horribles. A veces desearía que encontrar una comunidad fuera tan sencillo como introducir información personal y dejar que un algoritmo me enseñe dónde encajo. Y entonces me doy cuenta de que, en muchos sentidos, eso es lo que Internet y las redes sociales han hecho por mí: ofrecerme una comunidad.

O puede que no busque ningún algoritmo.

Un algoritmo es un procedimiento para resolver un problema en un número finito de pasos. Un algoritmo conduce a una manera clara de comprender un problema demasiado complejo para ser resuelto por la mente humana.

Eso no es lo que yo busco. John Louis von Neumann dijo: «Si la gente no cree que las matemáticas son sencillas, es solo porque no se da cuenta de lo complicada que es la vida». Puede que las matemáticas sean sencillas, pero las complejidades raciales y culturales a menudo son irreductibles. No pueden abordarse en su totalidad en un solo ensayo, en un solo libro, en una sola serie de televisión ni en una sola película.

Seguiré escribiendo sobre estas intersecciones como escritora y como profesora, como mujer negra, como mala feminista, hasta dejar de sentir que lo que quiero es imposible. Quiero dejar de creer que estos problemas son demasiado complejos para que nosotros los resolvamos.

[2] Black Entertainment Television, canal de televisión por cable perteneciente a Viacom. (N. de la T.)

[3] Palabra utilizada en historiografía americana para referirse a un individuo multirracial. (N. de la T.)

[4] De holler, «gritar». (N. de la T.)

[5] De gánster. (N. de la T.)

02

Beneficios especiales

Cuando era pequeña, mis padres nos llevaban a Haití a veranear. Para ellos era volver a casa. Para mis hermanos y para mí, una aventura, a veces un trabajo, y siempre una lección necesaria sobre los privilegios y la suerte de tener un pasaporte americano. Hasta que visité Haití, no tenía ni idea de lo que era la pobreza ni de la diferencia entre la pobreza relativa y absoluta. Ver la pobreza de manera tan clara y generalizada dejó una profunda huella en mí.

A día de hoy, recuerdo mi primera visita, y cómo en cada cruce, hombres y mujeres relucientes por el sudor se apiñaban alrededor de nuestro coche, estirando sus brazos escuálidos, con la esperanza de recibir unas cuantas gurdas o dólares americanos. Vi los extensos barrios bajos, las chabolas que albergaban a familias enteras, la basura amontonada en las calles, y también la preciosa playa y los jóvenes de uniforme que nos compraban Coca-Cola de botella, y nos hacían sombreros y barcos con hojas de palma. Para una niña era difícil comprender el contraste entre una pobreza tan ineludible y un lujo casi repulsivo, y luego Estados Unidos, a solo ochocientas millas, con sus deslumbrantes ciudades que se alzaban sobre el paisaje y sus carreteras bien mantenidas a lo largo del país, el agua corriente y la electricidad. Tardé muchos, muchos años en darme cuenta de que mi educación sobre los privilegios empezó bastante antes de que pudiera apreciarla y darle sentido.

El privilegio es un derecho o una inmunidad concedida como beneficio, ventaja o favor especial. Están los privilegios raciales, de género (e identidad), privilegios heterosexuales, privilegios económicos, privilegios de capacidad física, privilegios educativos, privilegios religiosos, y la lista sigue y sigue. Tarde o temprano, tienes que rendirte ante los privilegios que posees. Casi todos, especialmente en el mundo desarrollado, tenemos algo que los demás no tienen, algo que otro anhela.

El problema es que los críticos culturales hablan de los privilegios con una frecuencia tan alarmante, y de maneras tan vacuas, que hemos diluido el significado de la palabra. Cuando la gente hace uso de la palabra privilegio, tiende a caer en saco roto, porque la oímos tanto que se ha convertido en ruido blanco.

Una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer ha sido aceptar y reconocer mis privilegios. Y sigo haciéndolo. Soy mujer, de color e hija de inmigrantes, pero también crecí entre la clase media y después entre la clase media alta. Mis padres nos criaron a mis hermanos y a mí en un ambiente estricto pero cariñoso. Estaban y siguen felizmente casados, así que no tuve que sufrir ningún divorcio ni otras dinámicas intramaritales desagradables. Fui a colegios de élite. Me financiaron los estudios de máster y doctorado. Saqué una plaza titular a la primera. Tengo las facturas pagadas. Tengo tiempo y recursos para la frivolidad. Soy una autora razonablemente publicada. Tengo una agente y libros a mi nombre. Mi vida no ha sido perfecta ni de lejos, pero me resulta casi vergonzoso no reconocer lo privilegiada que soy.

También me resulta muy duro pensar en los privilegios que no tengo y en cómo los que tengo no me han salvado como por arte de magia de un mundo de dolor. En mis épocas más difíciles, no sé qué es más molesto, ser negra o mujer. Estoy encantada de ser ambas cosas, pero el mundo no deja de entrometerse. Hay todo tipo de recordatorios exasperantes de cuál es mi lugar: gente cualquiera que duda de mí en el aparcamiento del trabajo como si fuera impensable que yo sea miembro de la facultad, la persistencia de los legisladores en tratar de crear leyes sobre el cuerpo femenino, el acoso en las calles, los desconocidos que me quieren tocar el pelo.

Solemos creer que cuando nos acusan de tener privilegios significa que lo tenemos fácil, y eso es molesto porque la vida es dura para casi todo el mundo. Evidentemente, esas acusaciones nos molestan. Mira si no a los hombres blancos cuando se les acusa de ser privilegiados. Suelen ponerse a la defensiva inmediatamente (y, a veces, es comprensible). Dicen: «No es culpa mía el ser un hombre blanco» o: «Pero soy [insertar otra condición que reduzca su privilegio]», en lugar de aceptar sencillamente que sí, en este sentido, disfrutan de ciertos privilegios que los demás no tienen. Tener un privilegio en uno o más aspectos no implica que seas completamente privilegiado. Es difícil acabar por aceptar los privilegios que uno tiene, pero en realidad es lo único que se espera. A menudo me recuerdo a mí misma lo siguiente: el reconocimiento de mis privilegios no es la negación de cómo se me ha discriminado en el pasado y en la actualidad, ni de todo lo que he sufrido.

Una vez que reconoces tus privilegios no hace falta hacer nada. No hace falta pedir perdón por ello. Hay que comprender hasta qué punto eres privilegiado, las consecuencias de tus privilegios, y seguir siendo consciente de que la gente distinta a ti se mueve por el mundo y lo vive de maneras que puede que nunca llegues a intuir siquiera. Puede que soporten situaciones que tampoco puedas llegar a intuir. Ahora bien, sí puedes utilizar esos privilegios para hacer el bien común: para intentar nivelar el terreno para todos, trabajar por la justicia social, llamar la atención sobre cómo se priva de sus derechos a aquellos que carecen de ciertos privilegios. Ya hemos visto lo que el acopio de privilegios ha causado, y los resultados son vergonzosos.

Cuando hablamos de privilegios, algunos entran en un juego absurdo y peligroso al intentar mezclar y unir características demográficas para determinar quién gana en ese Juego de los Privilegios. ¿Quién ganaría entre una mujer negra rica y un hombre blanco rico? ¿Quién ganaría entre una mujer blanca homosexual y una mujer asiática homosexual? ¿Quién ganaría entre un hombre de clase obrera y una mujer mexicana rica con discapacidad? Podríamos jugar a esto todo el día sin encontrar ningún ganador. El Juego de los Privilegios es una masturbación mental; solo gusta a quienes lo juegan.

Hay demasiadas personas que se han autodesignado policías de privilegios, y patrullan los pasillos del discurso, dispuestos a recordárselos a la gente, independientemente de que esa gente niegue o no tenerlos. Concretamente, en el debate en la red el oscuro fantasma de los privilegios siempre está al acecho. Cuando alguien escribe por experiencia propia, casi siempre aparece otra persona pronta a señalarla con dedo tembloroso y acusarla de tener varios tipos de ellos. ¿Cómo se atreve nadie a hablar de una experiencia personal sin tener en cuenta todas las posibles configuraciones de privilegios o falta de ellos? Si solo se permitiera escribir o hablar por experiencia o sobre las diferencias a aquellos que no tienen ninguno, viviríamos en un mundo de silencio.

Cuando la gente acusa a otros de tener privilegios, a menudo quieren que se les vea y se les escuche. Tienen una necesidad acuciante, cuando no desesperada, y esa necesidad surge de muchos intentos pasados y presentes de acallar y hacer invisibles a los grupos marginados. ¿Debemos satisfacer nuestra necesidad de ser escuchados y vistos impidiendo que se oiga y vea a los demás? ¿Acaso anula un privilegio automáticamente el valor de lo que tiene que decir la persona que lo posee? Por ejemplo, ¿ignoramos todo lo que dicen los hombres blancos?

Tenemos que llegar a un punto en el que hablemos de privilegios por medio de la observación y el reconocimiento en lugar de por la acusación. Hay que ser capaces de discutir más allá de la amenaza que significan. Tenemos que dejar de competir en las Olimpiadas de Privilegios u Opresión, porque hasta que no encontremos formas más eficaces de superar las diferencias hablando, no llegaremos a ninguna parte. Deberíamos ser capaces de decir: «Esta es mi verdad»,y que esa verdad resuene sin que se desate un clamor de voces que dé la impresión de que es imposible que coexistan verdades distintas. Porque llegado a cierto punto, ¿acaso el privilegio no acaba siendo irrelevante?

El privilegio es relativo y contextual. Pocas personas en el mundo desarrollado, y particularmente en Estados Unidos, no tienen alguno. Los privilegios proliferan entre los que participamos en las comunidades intelectuales. Disponemos de tiempo y capacidad para acceder a Internet de manera regular. Tenemos libertad para expresar nuestras opiniones sin amenaza de represalias. Disponemos de smartphones, productos Apple, ordenadores de mesa y portátiles. El mero hecho de leer este artículo indica que tienes algún privilegio. Es duro oírlo, lo sé, pero si no eres capaz de reconocer tus privilegios, tienes mucho trabajo por hacer; ponte a ello.

03

Típica profesora de primero

Estudio durante mucho tiempo, me saco títulos y al final me mudo a una ciudad muy pequeña en medio de un maizal. Dejo a alguien atrás. Me digo a mí misma que he trabajado demasiado duro como para anteponer a un hombre a mi carrera. Pero quiero anteponerlo a mi carrera. Alquilo un apartamento, la casa más bonita en la que he vivido en mi vida adulta. Tengo hasta baño de invitados. No salvo vidas, pero intento no destrozarlas.

Todo el mundo dice que este es el sueño: un buen trabajo, puesto fijo. Tengo un despacho que no tengo que compartir con otras dos o cuatro personas. En la puerta hay una placa con mi nombre grabado. Y mi nombre está bien escrito. Tengo mi propia impresora. Un lujo así no debe pasarse por alto. Imprimo un documento al azar; suspiro de alegría mientras la impresora lo escupe, calentito. Tengo un teléfono con extensión propia, y cuando la gente llama a ese número suelen querer hablar conmigo. Hay muchas estanterías, pero a mí me gusta tener los libros en mi casa. En todas las películas que he visto sobre profesores de universidad, hay libros. Deshago tres cajas rápidamente, restos que fui acumulando en la universidad —tristes restos de cajón, libros que no creo que vuelva a abrir—, pero es que ahora soy profesora de universidad. Tengo que tener libros expuestos en el despacho. Es una ley tácita.

Pongo una pizarra blanca en mi puerta. Las viejas costumbres nunca mueren. Cada pocas semanas propongo una pregunta nueva. ¿Cuál es tu película preferida? (Pretty Woman). ¿Cuál es tu musical preferido? (West Side Story). ¿Qué quieres por Navidad? (Tranquilidad). Ahora mismo pone: «¿Cuál es tu cóctel preferido?». La mejor respuesta: «Uno gratis».

La ayudante administrativa del departamento me pone al día en temas importantes: buzón, papelería, código de la fotocopiadora. Me olvido del código cada semana. Es simpática, paciente, amable, pero si la cabreas, tendrás problemas. Me he jurado no cabrearla.

Hay una sesión de orientación soporífera que empieza con un alumno tocando la guitarra acústica. La sala se inunda de una energía propia de karaoke. El chico no es cantante profesional precisamente. La mayoría del público hace ostentosas muecas de dolor. Yo me escondo en la última fila. Durante los siguientes dos días acumulo conocimientos que sé que nunca utilizaré: mates, otra vez.

Tengo tres clases, dos de las cuales no he dado antes. Resulta que cuando dices que puedes hacer algo, la gente te cree.

Diez minutos antes de mi primera clase, corro al cuarto de baño y vomito. Me da miedo hablar en público, lo cual complica un poco la docencia.

Cuando entro en el aula, los alumnos me miran como si yo estuviera al mando. Esperan a que diga algo. Yo les miro y espero a que ellos digan algo. Es una lucha de poder silenciosa. Finalmente, les doy cosas que hacer y ellos las hacen. Me doy cuenta de que, en efecto, estoy al mando. Vamos a jugar con Lego. Durante unos minutos soy fantástica, porque me he traído juguetes.

Dar tres clases requiere bastante memoria para los nombres. Los alumnos tienden a desdibujarse. Tardaré casi tres semanas en recordar a Ashley A. y a Ashley M. y a Matt y a Matt y a Mark y a Mark, etcétera. Recurro mucho a señalar con el dedo. Clasifico a los estudiantes por colores. «Tú, la de la camisa verde. Tú, el de la gorra naranja».

Recibo mi primera nómina. Nos pagan mensualmente, lo cual exige hacer una especie de presupuesto para el que soy incapaz. A partir del día 23 o así, la vida se hace desagradable. He sido universitaria tanto tiempo que me cuesta imaginar que un cheque pueda tener cuatro cifras y céntimos. Pero entonces veo lo que se queda Ella, Hacienda. Maldita Sea.

Los alumnos no saben qué pensar de mí. Llevo vaqueros y Converse. Tengo los brazos llenos de tatuajes. Soy alta. No soy menuda. Soy hija de inmigrantes. Muchos de mis alumnos nunca han tenido una profesora negra. En eso no puedo ayudarles. Soy la única docente negra en mi departamento. Y es probable que la cosa no cambie durante mi vida profesional, enseñe donde enseñe. Ya estoy acostumbrada. Ojalá no fuera así. Parece haber una regla tácita sobre la cantidad de plazas académicas disponibles para personas de color al mismo tiempo. Estoy cansada de ser la única.

Cuando era estudiante y escuchaba la monserga aburrida de algún profesor, solía pensar: «Yo nunca seré esa profesora». Un día, estoy dando una clase y de repente me doy cuenta de que soyesa profesora. Miro a los alumnos, muchos de los cuales están tomando apuntes, y me lanzan esa mirada vacía y demoledora que dice: «Ojalá estuviera en cualquier otro sitio». Yo misma pienso: «Ojalá estuviera en cualquier otro sitio». Hablo más y más rápido para sacarnos a todos de nuestra miseria. Empiezo a sonar incoherente. Sus miradas vacías me persiguen durante el resto del día, y más allá.

Sigo en contacto con mi mejor amiga de la universidad. Las dos estamos felices con nuestros nuevos trabajos, pero la curva de aprendizaje es empinada. No hay parte alguna donde el agua no cubra. Jugamos con metáforas sobre ahogarnos. Tenemos largas conversaciones en las que cuestionamos la elección de ser mujeres modernas, y cómo debe ser. Hay muchas varas de medir. El trabajo de ama de casa parece lleno de ventajas cuando una se enfrenta a un montón de trabajos de investigación por corregir.

Voy por el pasillo y oigo a una joven que dice: «Dra. Gay»,una y otra vez, «¡Qué maleducada es la Dra. Gay, que ignora a la pobre alumna!».Voy a decir algo y entonces caigo en que se dirige a mí.

Me preocupa que algunos de mis alumnos no tengan prendas con cremallera, botones u otros medios para cerrar y abrochar. Veo muchas palabras escritas y desgastadas en culos, tirantes de sujetador, pantalones de pijama, a menudo no muy favorecedores. En invierno, cuando afuera nieva o hiela, los chicos vienen a clase con pantalones de baloncesto y sandalias. Me preocupan sus pies, sus pobres deditos.

Recibo correos electrónicos de padres helicóptero pidiendo información sobre sus hijos. ¿Qué tal va mi hijo? ¿Va mi hija a clase? Les animo a que abran líneas de comunicación con ellos. Les explico educadamente que hay leyes que prohíben esa clase de contacto sin un permiso por escrito del hijo. Y los hijos no suelen permitirlo.

No hay nada nuevo en mi nueva ciudad, y no conozco a nadie. La ciudad es una llanura cicatrizada con centros comerciales medio abandonados. Y luego hay maíz, maíz por todas partes, maíz que se extiende kilómetros y kilómetros en todas direcciones. La mayoría de mis compañeros vive a ochenta kilómetros. La mayoría tiene familia. Me voy al norte, a Chicago. Al este, a Indianápolis. Me voy al sur, a San Luis. Me aficiono al Scrabble de competición y gano el primer campeonato en el que participo. En la última ronda, me encuentro con un némesis que se coge tal cabreo cuando le gano que se niega a darme la mano y se va del campeonato enfurruñado. Aún saboreo las mieles de esa victoria. La próxima vez que le vea, en otro campeonato, me señalará y dirá: «Al mejor de tres. Al. Mejor. De. Tres». Y le ganaré en dos de tres.

Mis propios padres se preguntan: «¿Qué tal le va a mi hija?». Les ofrezco una versión de la verdad.

A veces, durante la clase, pillo a mis alumnos mirando sus teléfonos móviles bajo la mesa, como si se creyeran dentro de un cono de invisibilidad. Es tan gracioso como irritante. A veces, no puedo resistirme y les digo: «Te veo», y les confisco los aparatos electrónicos.

Intento que la clase sea divertida, interesante, vivencial. Tenemos un debate de prueba sobre temas sociales en redacción. Utilizamos Twitter para aprender a crear microcontenidos en una nueva escritura mediática. Jugamos a Jeopardy! para aprender sobre informes profesionales en escritura profesional. La universidad y la guardería no son tan distintas como uno cree. Cada día me pregunto: «¿Cómo mantengo a estos alumnos involucrados, educados y entretenidos durante cincuenta minutos? ¿Cómo evito que me miren con ojos vacíos? ¿Cómo consigo que quieran aprender?». Es cansado. A veces creo que la respuesta a todas estas preguntas es: «No puedo».

Hay una plaga que se está cebando con las abuelas. Las familiares más ancianas de mis alumnos de repente empiezan a fallecer a un ritmo alarmante. Quiero avisar a las abuelas que quedan. Quiero que vivan. Las excusas que se les ocurren a los estudiantes para explicar su ausencia y el no hacer sus trabajos me fascinan por lo ridículas e improbables que son. Creen que quiero saberlo. Creen que necesito que me lo expliquen. Creen que no sé que están mintiendo. A veces les digo sin más: «Sé que estás mintiendo. Mejor no digas nada».

Intento no ser vieja. Intento no pensar: Cuando yo tenía tu edad..., pero es que me acuerdo bastante a menudo de cuando tenía su edad. Me gustaba la universidad; me encantaba aprender y trabajaba duro. A la mayoría de la gente con la que fui a la universidad también. Nos dábamos buenas fiestas, pero luego íbamos a clase y hacíamos lo que había que hacer. Una alarmante cantidad de mis alumnos parece no querer estar en la universidad. Están aquí porque no creen tener elección ni nada mejor que hacer; porque sus padres les obligan a ir a la universidad; porque, como la mayoría de nosotros, se han rendido a la retórica de que para tener éxito en este país hace falta un título universitario. No van muy desencaminados. Sin embargo, con demasiada frecuencia pienso que me gustaría dar clase a más alumnos deseosos de estar en la universidad, no molestos por una educación que se les impone. Desearía que hubiera alternativas viables para aquellos alumnos que preferirían estar en cualquier otro sitio que no fuera el aula. Desearía, como con todas las cosas, un mundo perfecto.

Algunos alumnos encuentran mi página web. Esto es docencia en la era digital. Encuentran lo que escribo, la mayoría de lo cual es, por así decirlo, de carácter explícito. La noticia se propaga rápido. Quieren hablar conmigo sobre esas cosas en el pasillo después de clase, en mi despacho, por el campus. Es embarazoso y halagador, pero sobre todo incómodo. También saben demasiado sobre mi vida privada. Saben lo del tipo que conocí y se quedó a pasar la noche, que me ayudó a matar un par de botellas de vino y me hizo el desayuno. Tengo que cambiar lo que escribo en mi blog.

Me llevo bien con los alumnos. En general son inteligentes y encantadores, incluso cuando me frustran. Hacen que ame lo que hago tanto dentro como fuera de la clase. Se presentan en mi despacho para hablar de sus problemas personales. Yo intento guardar ciertas distancias. Hay rupturas con novios de toda la vida, citas desastrosas, un profesor lascivo de otro departamento, una compañera de habitación que se deja la puerta abierta mientras se lo monta, lo que pasó el viernes en el bar, decisiones difíciles sobre si ir a la universidad o lanzarse al mercado laboral. Cada situación es una crisis. Yo escucho e intento darles el consejo adecuado. No es el mismo tipo de consejo que nos damos mis amigos y yo. Lo que me gustaría decirles a estas alumnas, chicas en su mayoría, es: «¡TÍA!».

Me gusta bastante esto de ser una treintañera, y nada lo reafirma más que estar rodeada de adolescentes y veinteañeros.

En la universidad, oíamos historias espeluznantes sobre reuniones de departamento en las que había conversaciones acaloradas y los integrantes de varias facciones casi llegaban a las manos. A mí me apetecía bastante todo ese drama, pero resulta que mi departamento solo se reúne una o dos veces por semestre, y no cada semana. En su lugar, nos reunimos en comités. Los presidentes de cada comité informan al director del departamento. Las reuniones de comité no son precisamente lo que más me gusta del trabajo. Hay políticas, asuntos pendientes y décadas de historia que apenas conozco y comprendo aún menos. Todo el mundo tiene buena intención, pero hay demasiada burocracia. Yo prefiero el sentido común.

El primer semestre acaba y recibo mis evaluaciones. La mayoría de alumnos cree que he hecho un trabajo decente, algunos incluso excelente, y los hay que creen lo contrario. Dicen que les mando demasiado trabajo. Que espero demasiado de ellos. Yo no creo que sean fallos. Un alumno escribe: «Típica profesora de primero». No tengo ni idea de lo que eso quiere decir.

En las vacaciones de mitad de invierno, mi amiga de la universidad y yo tenemos otra prolongada sesión de lamentaciones sobre elecciones, aceptar un trabajo en medio de la nada y los sacrificios relativos que los profesores tenemos que hacer a menudo. Cansa tener que oírconstantemente lo afortunados que somos. Parece que la suerte y la soledad son bastante compatibles.

Voy a tomar una copa con el tío... con el que salgo de copas. Llamarlo salir sería mucho decir. Somos una historia de conveniencia. Yo doy sorbitos a un Tanqueray con tónica mientras me quejo de mis evaluaciones. Deseo ser buena profesora, y la mayoría de los días, creo que lo soy. Me importa. Deseo caerles bien a mis alumnos. Soy humana. Estoy repleta de deseos. Él me dice que no me preocupe con tanta autoridad que casi le creo. Me pide otra copa, y luego otra. Espero que no nos crucemos con ninguno de mis alumnos porque en mi estado no me saldría la profesora. Tengo esa esperanza cada vez que salimos. Por ese motivo, solemos acabar a ochenta kilómetros del campus. Al cabo de la noche, dos tipos muy bajitos se enzarzan en una pelea. Se rasgan la ropa. Nosotros estamos en el aparcamiento y lo vemos. Me fascina su ira, el calentón. Más tarde, después de coger un taxi a casa, llamo medio borracha al tío al que dejé atrás, el que no me siguió. «Mis alumnos me odian», digo. Él me asegura que no. Dice que eso no es posible. Le digo: «Va todo fatal. Todo va genial». Él dice: «Lo sé».

Comienza otro semestre, tres clases nuevas. El invierno se instala, hay hielo por todas partes, llanuras yermas. Tres nuevos grupos de alumnos, caras distintas pero nombres parecidos. Tú, el de la gorra caqui. Tú, la del pelo morado.

Dicen que el objetivo es ser profesor numerario. Con eso en mente, toda la facultad, incluidos los profesores de primero, tiene que hacer una memoria anual. Reúno un informe de todo el trabajo de un semestre. Intento cuantificar mi valía profesional. Mis compañeros redactan cartas para avalar mis logros varios, confirmando que estoy en este y ese comité, que participé en este y ese evento, que soy una integrante valiosa y participativa del departamento. Actualizo mi currículum. Adjunto publicaciones. Compro un clasificador de tres anillas verde fosforito. Esto es mi revolución contra la máquina. Me paso la tarde ordenando, haciendo etiquetas y escribiendo sobre mí misma con humildad y fanfarronería a partes iguales. Es un equilibrio sutil. Más tarde, le digo a un amigo: «Es como hacer manualidades para adultos. Y para esto fui a la universidad».

Ya no me pierdo cada vez que voy al cuarto de baño. El edificio es raro, tiene muchos pasillos, algunos de ellos ocultos, y un sistema de numeración arcano que desafía toda lógica. Cuando dejo la puerta de mi despacho abierta, los alumnos que pasan por delante preguntan: «¿Dónde está el despacho del Dr. Tal y Tal?», y suelo contestarles: «No tengo ni idea».

Dicen que el verano es momento de descansar, de relajarse, de ponerse al día. Yo imparto dos clases. Escribo una novela. Vuelvo al lugar del que me fui, paso varias semanas con el hombre al que dejé atrás. Él me dice: «