18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Sie führt ein perfektes Leben mit dem perfekten Mann. Doch liebt er sie genau so sehr, wie sie ihn liebt? Sie muss es herausfinden. Und dazu ist ihr jedes Mittel recht. Sie ist eine Frau, die alles hat: eine Karriere, ein schönes Haus, zwei wunderbare Kinder und den perfekten Ehemann, den sie nach 15 Ehejahren liebt wie am ersten Tag. Alles ist zu schön, um wahr zu sein. Und vielleicht ist es das auch gar nicht: Liebt auch ihr Mann sie so wie am ersten Tag? Und wird er sie immer lieben? Wie sicher kann sie sich sein? Sie will es wissen – und beginnt, ihren Mann auf die Probe zu stellen. Erst nur ein bisschen. Dann immer mehr. Und dann geht sie zu weit. Die Nummer-1-Bestsellersensation aus Frankreich: Die Geschichte einer Obsession – »gewagt, aufregend, unentrinnbar!« (A.J. Finn) »Spannend wie ein Thriller und dabei schlau und unterhaltsam. Voller feiner Beobachtungen, Gespür für Komik und überraschender Twists stellt Ventura in ihrem Roman schwierige Fragen über die Liebe im 21. Jahrhundert, verpackt diese aber in französischer Leichtigkeit.« Meike Stein, Saarländischer Rundfunk, SR2 »Das beste, originellste und witzigste Ende, das ich seit Langem gelesen habe.« Mareike Fallwickl, insta@the_zuckergoscherl »Mit schnellen, klaren Sätzen steigert Maud Ventura das Grauen. Eigentlich passiert nicht viel. Eigentlich passiert bloß Alltag. Der normale Alltag einer Frau in einer von Männern geprägten Welt. Die unbehaglichen, klammen Ängste; das Wissen darüber, dass Weiblichkeit und sozialer Status von außen bewertet werden. Der stille Groll auf Männer, die einfach aus dem Haus gehen und sich auf ihre Sachen konzentrieren, ohne sich tausend Fragen stellen zu müssen. Maud Ventura hat aus dieser Normalität eine groteske Gruselgeschichte gemacht.« Andrea Ritter, stern

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 276

Ähnliche

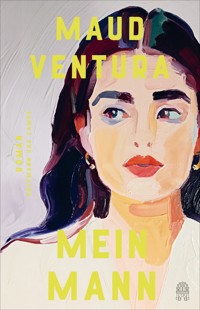

Maud Ventura

Mein Mann

Roman

Michaela Meßner

Meinen Eltern

Liebe, immer

»Ich habe nie geschrieben, wenn ich zu schreiben glaubte,

ich habe nie geliebt, wenn ich zu lieben glaubte,

ich habe nie etwas anderes getan, als zu warten

vor verschlossener Tür.«

Der Liebhaber, Marguerite Duras

Ich bin verliebt in meinen Mann. Oder vielleicht sollte ich besser sagen: Ich bin immer noch verliebt in meinen Mann.

Ich liebe meinen Mann wie am ersten Tag, wie ein Teenager, mit einer jugendlichen und anachronistischen Liebe. Ich liebe ihn, als wäre ich fünfzehn Jahre alt, als wären wir uns gerade erst begegnet, als würde uns nichts weiter binden, weder Haus noch Kinder. Ich liebe ihn, als wäre ich noch nie verlassen worden, als hätte ich nichts dazugelernt, als wäre er der Erste gewesen, als müsste ich am Sonntag sterben.

Ich lebe in der Angst, ihn zu verlieren. Ich fürchte jeden Augenblick, die Umstände könnten sich zum Schlechten wenden. Ich schütze mich vor nicht vorhandenen Bedrohungen.

Meine Liebe für ihn ist keiner natürlichen Entwicklung gefolgt: Die Leidenschaft der ersten Tage hat sich nie in eine zärtliche Anhänglichkeit verwandelt. Ich denke die ganze Zeit an meinen Mann, ich würde ihm so gern den lieben langen Tag Nachrichten schicken, ich stelle mir vor, ihm jeden Morgen zu sagen, dass ich ihn liebe, und ich träume davon, dass wir jeden Abend Sex haben. Aber ich halte mich zurück, denn ich muss auch Ehefrau und Mutter sein. Ich bin zu alt, um mich wie eine Liebeskranke aufzuführen. Leidenschaft ist unvereinbar mit zwei Kindern im Haus, unangebracht nach so vielen Jahren gemeinsamen Lebens. Ich weiß, dass ich mich beherrschen muss, um zu lieben.

Ich beneide Menschen, die eine verbotene Liebe leben, eine grenzüberschreitende Leidenschaft, die man vor der Öffentlichkeit geheim halten muss. Und noch mehr beneide ich jene, deren Liebe nicht oder nicht mehr geteilt wird, wo das Herz einseitig schlägt, ohne Erwiderung in der Brust des anderen. Ich beneide Witwen, Geliebte, verlassene Frauen, denn ich lebe seit fünfzehn Jahren in dem beständigen und paradoxen Unglück, zurückgeliebt zu werden, eine Leidenschaft zu leben, die kein sichtbares Hindernis kennt.

Wie oft habe ich gehofft, dass mein Mann mich belügt, dass er mich betrügt oder dass er mich verlässt: Die Rolle der gebrochenen geschiedenen Frau ist leichter zu spielen. Sie wurde bereits geschrieben. Sie wurde bereits gespielt.

Es gibt Millionen verzweifelt Liebender, die ein Lied von Verlust oder Zurückweisung singen. Aber ich kenne keinen Roman, keinen Film, kein Gedicht, das mir als Beispiel dienen und mir zeigen könnte, wie ich besser, wie ich weniger intensiv lieben kann. Nichts, worin ich Hinweise zu meinem Leid finden könnte.

Und ich kann es mit nichts lindern, denn mein Mann hat mir bereits alles gegeben. Ich weiß, dass wir unser Leben gemeinsam verbringen werden. Ich bin die Mutter seiner beiden Kinder. Mehr kann ich nicht erwarten, Besseres kann ich nicht erwarten, und dennoch ist die Leere, die ich empfinde, immens, erwarte ich von ihm, dass er sie füllt. Aber mit welchem Haus, welchem Kind, welchem Schmuck, welcher Erklärung, welcher Reise, welcher Geste könnte er etwas füllen, das schon voll ist?

Montag

Wenn ich montags das Schulgebäude betrete, verspüre ich nicht die geringste Müdigkeit. Ich bin nun schon seit fünfzehn Jahren Englischlehrerin, habe aber nie vergessen, warum das Unterrichten mir solche Freude macht. Eine Schulstunde lang stehe ich im Zentrum der Aufmerksamkeit. Ich habe die Kontrolle über die Zeit, meine Stimme füllt den Raum. Ich arbeite noch nebenher als Übersetzerin für einen Verlag. Vielleicht hält dieses Doppelleben meine Begeisterung für das Unterrichten am Leben.

Auf dem für das Lehrpersonal reservierten Parkplatz begegne ich dem Direktor, wir unterhalten uns ein paar Minuten. Dann kommt der Augenblick, auf den ich gewartet habe: Er erkundigt sich nach meinem Mann. Ich antworte ihm, meinem Mann gehe es gut. Dieser Ausdruck hat immer noch die gleiche Wirkung auf mich, selbst nach dreizehn Jahren Ehe. Ich zittere vor Stolz, wenn ich bei einem Abendessen die Bemerkung fallen lasse: »Mein Mann arbeitet im Finanzsektor«; wenn ich gegenüber der Lehrerin meiner Tochter vor dem Schultor verkünde: »Donnerstag holt mein Mann die Kinder ab«; wenn ich in der Bäckerei vorbeischaue, um Patisserien abzuholen, und verkünde: »Mein Mann hat Dienstag eine Bestellung aufgegeben«; wenn ich auf die Frage, wo wir uns kennengelernt haben, mit gespielt unbeteiligter Miene sage (obwohl ich das in Wahrheit unendlich romantisch finde): »Ich bin meinem Mann zufällig auf einem Rockkonzert begegnet.« Mein Mann hat keinen Vornamen, er ist mein Mann, er gehört mir.

Montag ist schon immer mein Lieblingstag gewesen. Manchmal schmückt er sich mit einem tiefen Königsblau – Marineblau, Nachtblau, Ägyptisch Blau oder Saphirblau. Häufiger jedoch erscheint der Montag in einem praktischen, kostengünstigen und motivierenden Blau, dem der Bic-Stifte, der Ringbücher meiner Schüler und schlichter Kleidung, die zu allem passt. Montag ist außerdem der Tag der Aufkleber, der guten Vorsätze und der Aufbewahrungskisten. Der Tag der klugen Wahl und der vernünftigen Entscheidungen. Mir wurde gesagt, Montage zu mögen sei etwas für Streber – dass nur Nerds glücklich sind, wenn das Wochenende vorbei ist. Vielleicht ist da was dran. Aber bei mir steckt vor allem die Begeisterung für Anfänge dahinter. Mir waren schon immer die ersten Kapitel eines Buchs die liebsten. Die ersten fünfzehn Minuten eines Films. Der erste Akt eines Theaterstücks. Ich mag Anfangssituationen. Wenn sich in einer Welt im Gleichgewicht jeder an seinem angestammten Platz befindet.

Am späten Vormittag lasse ich meine Schüler einen Text vorlesen. Dann erteile ich ihnen nacheinander das Wort. Ich schreibe Vokabeln an die Tafel, vermittle ihnen die Wörter, die sie brauchen, um über den Text zu reden (dieses Machtgefühl ist berauschend). In dem Auszug, den wir heute durchnehmen, trägt eine der Figuren den Vornamen meines Mannes. Mein Herz macht jedes Mal einen Sprung, wenn ich ihn geschrieben sehe oder wenn einer meiner Schüler ihn ausspricht. Anschließend übersetzen wir einen Austausch von Gelübden zwischen zwei Eheleuten und kommentieren ihn. Meine Schüler sind mit dieser angelsächsischen Tradition vertraut, da sie oft in amerikanischen Serien vorkommt (häufig unterbrochen von einem Exliebhaber im Rückeroberungskampf). Eine gute Gelegenheit, die Verwendung des Hilfsverbs zu üben, anhand der oft heißersehnten Antwort »I do« – »Ich will«.

Während die letzten Schüler das Klassenzimmer verlassen, reiße ich die Fenster auf, um den Unterrichtsmief auszutreiben, eine Mischung aus Schweiß und Whiteboard-Markern. Außerdem die Mischung aus zu blumigen Parfüms (die Mädchen) und zu moschuslastigen (die Jungs). Bei diesen hochkonzentrierten Düften, die man im Supermarkt findet, spielen die Teenagerhormone verrückt. Vielleicht sollte ich mir auch so ein Parfüm zulegen. Seit Monaten lege ich den Duft eines kleinen Parfümeurs meines Vertrauens auf, von dem ich mir heiße Sinnlichkeit erhofft habe, der aber auf meiner Haut nur entsetzlich nichtssagend riecht. Ich könnte mir eine Übung zum Thema Düfte ausdenken und meine Schüler bitten, ihr Parfüm zu beschreiben – das wäre nicht nur lehrreich für mich (Ideen für ein neues Parfüm finden), sondern auch für sie (ihren olfaktorischen Wortschatz erweitern).

Rosa ist vorbeigekommen, als ich in der Schule war. Ich habe es so eingerichtet, dass ich ihr nicht über den Weg laufe, denn ich weiß nie, was ich mit ihr reden soll; ich besitze nicht die Leichtigkeit der Leute, die schon so lange reich sind, dass sie genau wissen, wie man mit einer Hausangestellten spricht – es kommt mir immer unnatürlich vor, ihr dabei zuzusehen, wie sie mein Haus putzt.

Es hängt ein angenehmer Duft nach Sauberkeit in der Luft, nach den weichen Handtüchern im Bad mit dem starken Waschmittelgeruch und nach den sauberen Leintüchern in unseren Betten, die mit der Zeit immer weicher geworden sind. Auf dem großen Spiegel im Eingangsflur sieht man keine Fingerabdrücke mehr. Die roten Terrakottafliesen in der Küche glänzen.

Die Figürchen auf dem Kamin, die Wolldecke auf dem Sofa, die bestickten Kissen, die Kerzen auf dem Regal, die Bücher in der Bibliothek, die auf dem Beistelltisch gestapelten Kunstzeitschriften, die gerahmten Fotos im Flur: Alles ist an seinem Platz. Sogar die Blumen vom Markt thronen jetzt noch majestätischer mitten auf dem Esszimmertisch. Ich bin mir sicher, dass Rosa ein paar Stiele umgesteckt und ein paar Blätter abgemacht hat, damit der Strauß besser zur Geltung kommt.

Gestern Nachmittag ist mein Mann auf den Markt gegangen. Der Überfluss, der in unserer Küche herrscht, rührt mich: Brioches und Marmelade auf der Arbeitsfläche, der Obstkorb gefüllt mit Aprikosen und Pfirsichen. Ich weiß, es ist irgendwie dumm, aber je umfangreicher die Einkäufe meines Mannes sind, desto geliebter fühle ich mich. Es ist, als würde er in unsere Beziehung investieren. Wie der Obstverkäufer, der die kleinen Papiertüten einzeln abwiegt, kann ich jeden Sonntag, wenn er vom Markt zurückkommt, anhand der Summe auf dem Kassenbon, der noch unten in der Einkaufstasche liegt, seine Liebe bemessen. Im Kühlschrank: Gemüse und Fleisch, Olivenpaste vom Olivenstand, ein Pampelmusensalat mit Krabben vom Feinkostladen, Käse in großen Mengen. Diese prall gefüllte Küche lässt mein Herz höherschlagen.

14 Uhr 30. Es ist noch ein bisschen zu früh, um die Post zu holen, aber ich riskiere nicht viel, wenn ich trotzdem gehe. Ich nehme den Schlüssel, den ich im doppelten Boden meines Schmuckkästchens aufbewahre, gehe die Allee hinunter, öffne mit Angst im Bauch den Briefkasten und entdecke erleichtert drei Briefe, die nichts Beunruhigendes oder Ungewöhnliches an sich haben (kein handgeschriebener Brief dabei, kein Umschlag ohne Briefmarke). Als ich aufstehe, bemerke ich, dass mich aus wenigen Metern Entfernung ein Nachbar beobachtet. Ich grüße ihn panisch und stürze ins Haus.

Es dauert einen Augenblick, bis ich mich wieder beruhigt habe. Aber da ich weiß, dass ich in solchen Momenten am ehesten Fehler mache, reiße ich mich zusammen. Ich lege den Schlüssel in den doppelten Boden meines Schmuckkästchens zurück, neben einen Ring, der immer noch glänzt, obwohl er mit der Zeit ein wenig angelaufen ist. Er ist fast zwanzig Jahre alt, aber aus Nostalgie hebe ich ihn auf, obwohl ich mir der Gefahr bewusst bin – was, wenn er eines Tages meinem Mann in die Hände fällt? Wie sollte ich ihm erklären, dass ich einen Verlobungsring besitze, der fast identisch ist mit dem, den er mir an dem Tag geschenkt hat, als er um meine Hand anhielt?

Dann wiederum geht ihn mein Leben vor ihm nichts an. Ich muss ihm nicht alles erzählen: Paare, die sich ihr Geheimnis bewahren, bleiben eher zusammen. Zum Beispiel habe ich ihn wenige Monate nach unserer ersten Begegnung verlassen. In einer zweiwöchigen Auszeit kehrte ich in die Arme eines früheren Geliebten zurück, Adrien. Wir stiegen in den Zug und fuhren ans Meer. Dann legte ich ihm eines Morgens einen Zettel aufs Kopfkissen und fuhr wieder zurück zu dem, der mein Ehemann werden sollte. Was in den zwei Wochen der Unentschlossenheit geschah, geht ihn nichts an.

Wie jeden Montag geht mein Mann nach der Arbeit ins Schwimmbad. Und wie jeden Montag bin ich beim Kochen nervöser als an den anderen Abenden. Ich bin ruhelos, lasse es im Umgang mit den Kindern an Geduld fehlen, schneide mich beim Zubereiten der Vorspeise, brate das Fleisch zu lange durch.

Wenn mein Mann nicht da ist, schwingt das Haus weniger, klingt es wie ein Klavier mit gedrücktem Dämpferpedal: Die Geräusche sind dumpfer, unser Familienleben ist nicht mehr so abwechslungsreich und intensiv. Es ist, als hätte jemand eine riesige Haube darübergestülpt.

Ich schalte erst das Verandalicht ein, dann das von Küche und Wohnzimmer. Von der Straße aus ähnelt unser Haus einem Souvenirladen, der im Dunkeln leuchtet. Das ist der einladende Anblick, den mein Mann beim Nachhausekommen vorfinden soll.

Sobald die Kinder im Bett sind, schaue ich ein paar Minuten fern, aber ich sehe nur Frauen, die warten, ganz wie ich. Sie essen Joghurt, fahren Auto oder parfümieren sich, aber was mir in die Augen springt, ist das, was nicht ins Bild kommt: Diese Frauen warten alle auf einen Mann. Sie lächeln, wirken aktiv und beschäftigt, aber in Wahrheit schlagen sie bloß die Zeit tot. Ich frage mich, ob nur ich diesen universellen Wartesaal wahrnehme.

Es ist so weit. Gleich kommt mein Mann nach Hause. Ich suche im Bücherregal nach einem Roman, um mir Haltung zu geben. Ich will nicht, dass er mich vor einem Bildschirm auf ihn warten sieht. Marguerite Duras ist die perfekte Lösung für heute Abend.

Ich habe DerLiebhaber zum ersten Mal gelesen, als ich fünfzehneinhalb war. Ich erinnere nur noch wenige Bilder: die Feuchtigkeit, der Schweiß, die Körpersäfte, die Jalousien, der Mekong, ein Mädchen in meinem Alter, mit der ich mich überhaupt nicht identifizieren konnte (zu gleichgültig und negativ). Außerdem hat Sex ohne Gefühle mich noch nie besonders angezogen, weder mit fünfzehn noch mit vierzig. Ein Satz hingegen ist mir für alle Zeit hängengeblieben, und der endet so: »Ich habe nie etwas anderes getan, als zu warten vor verschlossener Tür.« Ich hatte das seltsame Gefühl, ihn schon einmal irgendwo gelesen zu haben. Erst habe ich ihn mit Bleistift unterstrichen (ich hatte noch nie etwas in ein Buch geschrieben, es kam mir vor wie ein kleines Vergehen). Und da mir das noch nicht auszureichen schien, schrieb ich ihn in ein Heft ab. Als ich achtzehn war, spielte ich mit dem Gedanken, ihn mir aufs Schulterblatt tätowieren zu lassen.

Jahre später erfuhr ich, dass dieser Satz nicht aus meiner Vergangenheit kam, sondern aus der Zukunft. Es war keine Reminiszenz, sondern eine Vorahnung: »Ich habe nie etwas anderes getan, als zu warten vor verschlossener Tür.«

Die Beine lässig angewinkelt, das Buch an zufälliger Stelle aufgeschlagen, unfähig, auch nur eine Zeile zu lesen, eine heiße Tasse Tee in Reichweite, so warte ich auf meinen Mann. Das Wohnzimmerlicht ist zu aggressiv, ich schalte eine Lampe ein und zünde zwei Kerzen an – und begebe mich schnell wieder in Position. Von meinem Platz auf dem Sofa aus kann ich die Tür im großen Eingangsspiegel sehen. Ich lauere auf den Moment, in dem die Türklinke endlich nach unten gedrückt wird.

An den Anblick eines Ehemanns, der von der Arbeit nach Hause kommt, gewöhnt man sich irgendwann. Man erlebt diese Szene so oft, dass man sie gar nicht mehr wahrnimmt. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf andere Dinge: dass er mit jeder Beförderung später nach Hause kommt, dass uns ein Gericht nicht anbrennt, die Kinder ins Bett gebracht werden. Man gewöhnt sich daran, schaut anderswohin. Ich bereite mich noch immer jeden Abend darauf vor.

21 Uhr 20. Ich messe meinen Puls am Handgelenk. Beschleunigter Herzschlag. Steigender Blutdruck. Alarmzustand. Ein kurzer Blick in den Spiegel: Meine Pupillen sind erweitert. Ich merke, wie mein Mandelkern Adrenalin ausschüttet; ich kann sie fast spüren, diese kleine Mandel in meinem Hirn, wie sie pulsiert und Stresshormone ausschüttet. Ich hole mehrmals tief Luft, um meinen Herzschlag künstlich zu verlangsamen.

21 Uhr 30. Mein Mann ist pünktlich. Die Autoscheinwerfer, die schemenhaft das Haus beleuchten, künden von seiner Ankunft. Auf der Straße hört man die Autotür zuschlagen (das ist das erste echte Signal für seine Rückkehr). Mit einem metallischen Geräusch wird der Briefkasten auf- und wieder zugemacht (zweites Signal). Schließlich höre ich seinen Schlüssel im Schloss (letztes Signal, das dritte Klopfen mit dem Stock auf den Bühnenboden, bevor sich der Vorhang hebt). Drei, zwei, eins. Mein innerer Monolog verstummt. Nur mein Herzschlag bleibt unkontrollierbar. Die Haustür öffnet sich. Der Abend kann beginnen.

Dienstag

Als mir vor fünfzehn Jahren auffiel, dass der Mann, mit dem ich gerade die Nacht verbracht hatte, genau wie ich mit einem neben dem Gesicht abgewinkelten Handgelenk schlief, fragte ich mich, wie dieser Zufall zu deuten war. Gab es eine Gemeinsamkeit in unserer Persönlichkeit, die sich auf diese Weise äußerte? Können Menschen, die mit rechtwinklig abgeknicktem Handgelenk schlafen, einander erkennen? Es heißt ja, dass Rückenschläfer gesellig sind, Bauchschläfer sexuell frustriert und Seitenschläfer selbstbewusst. Aber über Leute, die mit abgeknicktem Handgelenk schlafen, äußert man sich nicht. Haben sie auch eine gemeinsame Eigenschaft? Fünfzehn Jahre nach dieser ersten Nacht frage ich mich das immer noch.

Es ist noch früh, als ein Sonnenstrahl auf seinen Achselansatz fällt. Ein Anblick wie ein Gemälde mit perfektem Licht- und Schattenspiel. Caravaggio hätte kein besseres Modell als meinen Mann finden können, mit seinen langen schwarzen Wimpern, die ganz oben auf seiner Wange ruhen, und der feuchten Stelle in der Drosselgrube. Mehr als alles andere erstaunt mich immer seine frühmorgendliche Körpertemperatur (auf wie viel Grad kann die Umgebungstemperatur unter einer Daunendecke ansteigen? Das Mikroklima in unserem Bett scheint, nachdem wir zu zweit acht Stunden unter der Decke verbracht haben, manchmal 50 °C zu erreichen, aber ist das physikalisch überhaupt möglich?). Und dann ist da sein Lächeln. Nachts sieht es oft aus, als würde mein Mann gleich loslachen, als erzählte man ihm zwischen zwei Träumen eine Geschichte, die ihn sehr belustigt. Ich glaube, dieses Merkmal teilen wir nicht, aber das ist ganz sicher ein gutes Zeichen. Ein unglücklicher Mann lächelt nicht im Schlaf.

Ich will ihm schon mit den Fingern durchs Haar fahren, halte aber inne. Auf dem Kopfkissen liegt eine feine Schuppenschicht, wie erster Schneefall. Ich bin oft gerührt, wenn ich diese Flocken in unserem Bett oder auf einem Hemdkragen finde. Bin ich wunderlich, weil die Schuppen meines Mannes mich rühren? Aber ich stelle mir vor, dass die Liebe sich von den Spuren nährt, die auf einem Kleidungsstück oder einem Laken zurückbleiben, und dass alle Liebenden dieser Welt sich davon bewegen lassen.

Mein Mann schläft, bis der Wecker klingelt, obwohl ich die Fensterläden im Schlafzimmer schon seit einer Weile geöffnet habe. Dabei hat er jahrelang steif und fest behauptet, er könne nur in völliger Dunkelheit schlafen. Ich schlafe lieber bei offenen Fensterläden. Die dunklen Stunden verunsichern mich eher, als dass sie für Erholung sorgen. Wobei meine Vorliebe nicht so schwer wiegt wie das Dunkelheitsbedürfnis meines Mannes. Daher ist dieses Zugeständnis, seit ich mit meinem Mann das Bett teile, eine Selbstverständlichkeit für mich. Ist ja auch keine große Sache. Doch heute Morgen muss ich feststellen, dass mein Mann mich belügt: Offensichtlich hat er überhaupt kein Problem damit, bei Helligkeit zu schlafen.

Während er also langsam aus dem Schlaf erwacht, rückt er näher an mich heran, aber ich drehe mich rechtzeitig um, um seinen Armen zu entkommen. Das ist die Regel, die muss ich einhalten. Gestern ist er eingeschlafen, ohne mir Gute Nacht zu wünschen, es gibt überhaupt keinen Grund, warum er nach dem Aufwachen in den Genuss meiner Zärtlichkeiten kommen sollte. Und es kommt nicht infrage, dass ich meinen Widerstand aufgebe. Vor allem nicht an einem Dienstag.

Dienstag ist der Tag der Auseinandersetzungen. Die Erklärung ist denkbar einfach: Seine Farbe ist Schwarz, und die lateinische Etymologie lehrt uns, dass es der Tag des Kriegsgottes Mars ist. Die Bastille wurde an einem Dienstag gestürmt. Der 11. September 2001 war auch einer. Dienstag ist immer ein gefährlicher Tag – was mich umso mehr beunruhigt, als wir heute Abend zu einem Essen eingeladen sind, auf das ich überhaupt keine Lust habe, zumal jeder weiß, dass diese gesellschaftlichen Zusammenkünfte selten friedlich verlaufen.

Heute Morgen hat mein Mann als Letzter die Dusche benutzt, das habe ich sofort daran gemerkt, dass das Wasser so lau eingestellt war. Ich dusche viel heißer als er, aber ich genieße es, mit einer Temperatur zu duschen, die ich mir nicht ausgesucht habe, mich in einer Welt aufzuhalten, die einige Grade kälter ist als meine.

Wenn ich mich in mein Handtuch wickle, überläuft mich ein Schauder. Ich reibe Öl in mein Haar, creme mir die Beine, sprühe ein wenig Parfüm auf die Kuhle in meinem Hals. Doch sobald sie meine Haut berühren, verwandeln sich die hypnotisierenden Aromen in einen leichten und blumigen Duft. Dieses Parfüm habe ich mir gekauft, nachdem ich es eines Abends an einer anderen Frau gerochen hatte. Selbst durch den Geruch von Zigaretten und Wein hindurch musste ich sofort an einen starken Liebeszauber denken – ein betörender und extrem sinnlicher Duft. Ich schlich mich ins Badezimmer unserer Gastgeberin, um herauszufinden, wie dieses gefährliche Gift heißt, und machte ein Foto von dem unbekannten facettierten Flacon (von einem kleinen, sündhaft teuren Parfümeur). Doch nach den ersten Sprühstößen zeigte sich die schreckliche Wahrheit: Dieses Parfüm hatte nichts Dämonisches mehr, sobald ich es aufgelegt hatte. Es ist mir nie gelungen, meinen beruhigenden Sauberkeitsgeruch loszuwerden. Mein Mann nennt mich schon seit Jahren »mein Täubchen«, dabei träume ich doch davon, eine Femme fatale zu sein.

Aus dem Erdgeschoss steigt ein Geruch von Kaffee und heißer Schokolade herauf. In der Küche presst mein Mann sich eine Orange aus. Im Radio hört man die Journalisten sich im Studio die Klinke in die Hand geben. Während der Presseschau trinke ich meinen ersten Kaffee: Ich bin pünktlich.

Die Kinder setzen sich zu uns an den Frühstückstisch. Mein Sohn und meine Tochter schlagen immer gleichzeitig auf. Sprechen sie sich ab, bevor sie herunterkommen? Ich sehe sie auch nach den Mahlzeiten regelmäßig zu zweit verschwinden, um Hausaufgaben zu machen oder zu spielen. Sie sind zwei Jahre auseinander – sieben und neun –, aber sie könnten Zwillinge sein: Sie machen alles gemeinsam. Unsere Freunde und engsten Angehörigen beneiden uns: »Ihr habt vielleicht ein Glück, dass eure Kinder sich so gut verstehen, meine sprechen kaum miteinander.« Dabei verstehen meine Kinder sich nicht nur gut, die beiden leben in Symbiose miteinander (ist das ein Charakterzug, den ich unwillentlich an sie weitergegeben habe?).

Wie jeden Morgen toastet mein Mann sich zwei Baguettescheiben, die er mit Erdbeermarmelade bestreicht. Eine andere isst er nicht. Feigen-, Brombeer- oder Kirschmarmelade rührt er nicht an – er mag nicht mal Rote-Früchte-Marmelade. Dieser Monotheismus hat mich immer erstaunt, denn mein Mann mag gar keine Erdbeeren, er findet sie zu sauer. Diese kleine saftige farbintensive Frucht weiß er nur zu schätzen, wenn sie zermatscht und unter Zusatz von tonnenweise Zucker zu Brei verarbeitet wurde.

Jedem seine Obsessionen. Bei mir ist es das Handy, ich kann mich nicht davon trennen. Ich habe mir schon hundertmal geschworen, es wegzupacken, es nicht bei den Mahlzeiten neben mich auf den Tisch zu legen; ich weiß, es ist nicht gesund, aber ich komme nicht dagegen an. Zum Glück ist es meinem Mann bisher gar nicht aufgefallen.

Er wünscht mir einen guten Tag und küsst mich flüchtig auf die Wange. Als Kuss kann ich das kaum gelten lassen.

Von meinem Schreibtisch aus beobachte ich das Hin und Her. In unserem Wohnvorort verkehren die Autos mit gezeitenhafter Regelmäßigkeit: eine Abfahrtswelle um 8 Uhr, eine gegenläufige Welle um 20 Uhr 30 (wie am Meer beträgt ein vollständiger Zyklus 12 Stunden und 25 Minuten). Mit meiner Halbtagsstelle am Gymnasium und den Übersetzungen, die ich zu Hause erledige, bin ich eine der wenigen, die sich nicht in diesen Rhythmus einfügen.

Wir wohnen eine halbe Stunde vom Stadtzentrum entfernt: Häuser aus den dreißiger Jahren, gepflegte, vor fremden Blicken geschützte Gärten, Obstbäume und Schaukeln, die man nur erahnen kann, da sie sich hinter riesigen Toren verbergen. In meiner Kindheit war das für mich nur ein unerreichbarer Traum, der allerdings mittwochs kurz in Reichweite kam, wenn ich meinen Mietblock verließ, um in den Häusern meiner Freundinnen zu spielen.

Heute wohne ich im schönsten Haus des Viertels. Ganz objektiv betrachtet hat es die hübscheste Fassade, und unsere Bäume tragen die meisten Früchte (ich habe in einer Dekozeitschrift gelesen, dass Bäume einem Ort seinen besonderen Charakter verleihen). Ich mag den Mühlsandstein, die grünen Fensterläden, weil sie Glücksbringer sind, den Briefkasten, die blumengeschmückte Einfahrt und die Kletterrose, die die Haustür umrahmt (in derselben Zeitschrift habe ich gelesen, dass deren weiße Blüten einen ganzen Garten beduften können).

Drinnen mag ich das knarzende Parkett, die ächzende Treppe, den ersten Stock mit unserem Schlafzimmer und dem Bad, den zweiten mit den Kinderzimmern und meinem Arbeitszimmer: Die Aufteilung ist ideal.

Aber mein liebster Raum ist ohne Frage der Eingangsflur. Jeden Abend wird dort die große Zeremonie des Von-der-Arbeit-nach-Hause-Kommens gespielt: Mein Mann öffnet die Tür, legt seine Schlüssel und die Post ab (er besteht immer darauf, dass er sich drum kümmert), reicht mir das Baguette, küsst mich auf die Stirn oder die Wange (selten auf den Mund). Für so eine bedeutende Szene braucht es eine sehr schöne Einrichtung. Das ist der Grund, warum ich diesen Raum sorgfältig gestaltet habe: ein geschnitzter Spiegel, der ein Vermögen gekostet hat, eine wunderschöne Keramikschale für unsere Schlüssel, unsere übereinanderhängenden gerahmten Familienfotos. Es ist der erste Raum, den mein Mann bei seiner Ankunft betritt, es ist also normal, ihm besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Sonst wäre es ganz allein meine Schuld, sollte mein Mann eines Tages nicht mehr zu uns nach Hause kommen wollen.

Der Eingangsflur führt zu den anderen Räumen im Erdgeschoss: ein kleines Wohnzimmer und eine winzige Küche, die allerdings in den Garten hinausgeht. Ich mag keine zu großen offenen Räume – sie bedrücken mich, ich fühle mich wohl in diesen eigenwilligen Räumen, für die ich Möbel nach Maß habe fertigen lassen. Den Art-déco-Marmorkamin habe ich behalten, auch die Stuckdecke mit den komplizierten Girlanden. Ich betrachte sie oft, wenn ich auf dem Sofa liege, und frage mich, ob sie vielleicht von einem Mitglied meiner Familie gemacht wurden; mein Urgroßvater und mein Großvater waren Kunsthandwerker von Beruf, und vor ein paar Jahren erfuhr ich, dass sie sich auf Gipsstuckaturen spezialisiert hatten.

Wir sind, wenige Monate bevor ich als Übersetzerin zu arbeiten begann, in dieses Haus eingezogen. Ein Lehrerkollege vom Gymnasium bat mich, eine Übersetzungsarbeit zu übernehmen, die er nicht rechtzeitig abliefern konnte – ein populäres Sachbuch über die Kopernikanische Wende. Das war nicht mein Fachgebiet, ich wusste kaum etwas über diese historische Zeit, nahm den Auftrag aber trotzdem an. Seither vertraut dieser Verleger mir oft Übersetzungen an: Kurzgeschichten, eine Gedichtsammlung, einen Krimi, der sich ganz gut verkauft hat, Werke zur Wissenschaftsgeschichte.

Im Augenblick arbeite ich am Erstlingsroman einer jungen irischen Erfolgsautorin. Er ist nicht besonders schwer zu übersetzen, aber ich muss gestehen, dass ich mit dem Titel immer noch kämpfe: Waiting for the day to come … »Warten auf den nahenden Tag?«, »In Erwartung des kommenden Tages?«. Diesen Titel habe ich noch nicht geknackt. Es gelingt mir weder, die Poesie wiederzugeben, noch, den korrekten Sinn zu übertragen. Die Heldin wartet nicht nur auf die Ankunft eines neuen Zeitalters, auf einen Mentalitätswandel. Sie wartet auch ganz buchstäblich auf den Sonnenaufgang. Sie muss die Nacht über durchhalten und bis zur Morgendämmerung ausharren. Erst die ersten Sonnenstrahlen werden ihre sichere Rettung sein. Außerdem steckt eine gewisse Ungeduld darin, die ich nicht wiedergeben kann – geradezu eine drohende Gefahr. Wenn man das Buch liest, wird es klar, dass gleich der Tag anbricht. Waiting for the day to come … und was soll ich mit den drei Auslassungspunkten machen?

Der Rest des Romans stellt mich vor keine größeren Probleme. Ich bin vorgegangen wie üblich. Als Erstes habe ich mich mit der Gedankenstruktur der Autorin vertraut gemacht. Habe herausgearbeitet, welche Ausdrücke sie besonders mag und wie sie ihre Sätze am liebsten beginnt, welche Wiederholungen ihr immer wieder durchrutschen und welche Redewendungen sie gern benutzt. Ich bin in ihren Kopf eingedrungen, habe mir ihre Logik anverwandelt, bis ich die Machart des Ganzen entschlüsselt hatte. Nach mehreren arbeitsreichen Wochen kann ich jetzt behaupten, dass ich mir ihre Ausdrucksweise angeeignet habe und in ihrer Stimme schreiben kann.

In dieser Phase kann ich mich dann ganz auf die Feinheiten des Englischen konzentrieren, einer nicht sehr technischen, dafür aber recht gefühlsbetonten Sprache. Das Englische ist eher einfach gestrickt: Man muss keine Deklinationen auswendig lernen und keine Adjektive beugen. Und doch ist es eine vielschichtige Sprache, mit vielen Ausnahmen von der Regel und Varianten: Sie hat eine rudimentäre Grammatik, aber wohlklingende Redewendungen und einen unnachahmlichen Akzent. Sie können noch so sehr Ihre Syntaxfehler ausmerzen, Ihr Vokabular erweitern, sich Sprachticks aneignen, das Englische wird Ihnen trotzdem immer einen Schritt voraus sein. Manchmal frage ich mich, warum ich mir keine logische, vorhersagbare Sprache wie das Deutsche ausgesucht habe. Das Englische entzieht sich meiner letztgültigen Kontrolle, was mich manchmal ärgert und oft frustriert; was aber vielleicht erklärt, warum es mir bisher noch nie langweilig wurde.

Ich wurde schon gefragt, ob ich durch meine Arbeit als Übersetzerin Lust bekommen hätte, selbst zu schreiben. Die Antwort ist immer dieselbe gewesen: Ich fühle mich nicht als Autorin. Wenn ich übersetze, bin ich nur eine Interpretin, und das entspricht mir vollkommen. Ich muss nichts erfinden, und das trifft sich gut, denn ich habe keine große Phantasie. Ich beobachte lieber, analysiere, deduziere; ich mag es, einen Text auseinanderzunehmen, zwischen den Zeilen zu lesen, den impliziten Ton herauszuarbeiten – ihn auf Hinweise abzuklopfen wie eine Ermittlerin auf der Suche nach versteckten Indizien. Außerdem denke ich oft an Marguerite Duras: »Ich habe nie geschrieben, wenn ich zu schreiben glaubte.« Der zweite Teil meines Lieblingszitats enthielt von Anfang an die Warnung: Pass auf, glaub nicht, dass du schreibst, du übersetzt.

Nach dem Wolkenbruch steigt der Geruch der regennassen Wiese zu meinen Fenstern auf. Ich wollte, es würde immerfort nur regnen. Mein Mann ist im Büro, die Kinder sind in der Schule, ich kann ungestört weiterarbeiten. Ist mein Mann zu Hause, verliere ich jegliche Konzentrationsfähigkeit. Beim geringsten Geräusch auf der Treppe schrecke ich auf. Sobald ich höre, wie er sich nähert, nehme ich die Brille ab und schalte den Computer aus. Er soll mich dabei sehen, wie ich in ein dickes linguistisches Handbuch oder in die Übersetzung eines dunklen Byron-Gedichts vertieft bin, und nicht, wie ich die Zeugnisnoten meiner Schüler in die Notenverwaltungssoftware der Schule eingebe. Vorsichtshalber habe ich immer einen Füller neben mir liegen, für den Fall, dass mein Mann mein Arbeitszimmer betritt – er liebt es, wenn ich mit der Hand schreibe.

Mein Mann hat immer bewundert, wie gewissenhaft ich die Wörter, die ich für meine Übersetzungen brauche, in kleine thematisch geordnete Hefte notiere. Ich besitze ein Dutzend davon. Ins rote Heft gehören Begriffe, die in der Politik und in Gesellschaftsdebatten verwendet werden, ins blaue gehören Naturbegriffe (das ist besonders voll, es enthält vor allem die Kletterpflanzennamen Englischer Gärten und die Namen verschiedener Eichenarten). Sie stehen alle nebeneinander auf dem Regal über meinem Schreibtisch, aber heute fällt mir auf, dass eines fehlt. Ich suche überall nach meinem gelben Heft, in dem das Vokabular zum Thema Medizin und Geschichte der Wissenschaft steht, aber vergeblich.

Ich habe auch ein Heft, das dem Liebesvokabular gewidmet ist, die Wörter sind thematisch geordnet nach Kennenlernphase, Beziehung, Trennung und allen möglichen Gefühlsvarianten. Einige wiederkehrende Ausdrücke zeichnen ein Bild der Liebesvorstellungen in der englischen Sprache – und damit auch die der irischen Romanautorin (schwer zu beweisen, aber ich habe den Eindruck, sie ist am Boden zerstört, weil sie aus Fahrlässigkeit ihre erste Liebe aufs Spiel gesetzt hat und glaubt, für diesen Fehler ein Leben lang einen hohen Preis bezahlen zu müssen). Zum Beispiel ist der Satz let you go im ganzen Buch allgegenwärtig. Jeder Figur wird ein let you go in den Mund gelegt und in jeder denkbaren Situation durchdekliniert: I shouldn’t have let you go, I will never let you go, Don’t let me go und so weiter. Oft wird es als Ausdruck der Reue gebraucht: Ich nehme es mir übel, dass ich dich gehen ließ, ich hätte dafür sorgen müssen, dass du bleibst. Wir denken, es sei unser Fehler, wenn jemand uns verlässt, dass wir die Trennung hätten verhindern können. Dieses let you go ist angenehm, hat sogar etwas Beruhigendes. Es ist eine Fiktion, an die ich auch gerne glauben würde. Vertieft in meine Übersetzung, frage ich mich, ob dieser Ausdruck, der sich so schwer ins Französische übertragen lässt, der Beweis dafür ist, dass englischsprachige Menschen anders lieben als wir. Geben sie sich mehr Mühe? Halten sie es für möglich, die Liebe für immer am Leben zu erhalten? Ein erloschenes Begehren wieder neu zu entfachen? Wie machen sie das? Mit welchem zärtlichen Lied, welchem neuen Outfit, welchem unwiderstehlichen Parfüm, welchem Urlaub am anderen Ende der Welt gelingt es ihnen, jemanden festzuhalten, der sich gerade aus dem Staub machen will?

Wird es auch in meiner Ehe eines Tages ein let you go geben? Wie können wir uns vor diesem englischen Übel schützen? Obwohl ich mich auf meine Übersetzung konzentriere, überrascht es mich nicht, dass ich bei jeder Seite an meinen Mann denke. Alle Bücher, die ich lese, handeln von ihm. Bei meiner ersten Übersetzung zur Kopernikanischen Wende (was für ein Skandal: Wir sind nicht das Zentrum der Welt, die Erde dreht sich um die Sonne, ist in ein unendliches Universum verbannt!) habe ich diese wissenschaftliche Entdeckung ständig mit meinem Gefühlsleben in Verbindung gebracht. Ich sagte mir immer wieder erschüttert, dass dieser Kollaps aller bisherigen Referenzpunkte, all dessen, was man bislang als gegeben angenommen hatte, genau das ist, was ich empfinden würde, wenn ich ohne meinen Mann leben müsste. Ich konnte noch so sehr Geschichten auswählen, die in fernen Zeitaltern oder weit entfernten Galaxien spielten: Eine Beschreibung, eine Liebesszene, ein Wort genügten, und schon war ich wieder bei ihm. Auch ein Werk über Gartenarbeit oder das alte Ägypten konnte mich mühelos an meinen Mann erinnern.

Ich schnappe mir das dickste Buch aus unserem Bücherregal. Ich hatte zwischen die Seiten einen Brief gesteckt, den ich jetzt auf den Schreibtisch lege. Der Umschlag ist nicht geöffnet worden, das überprüfe ich jeden Dienstag. In den letzten Monaten habe ich ihn in der Kommodenschublade, in einem Schuhkarton und in dem Weidenkorb unter meinem Nachttisch versteckt, aber mein Mann hat ihn nie gefunden. Es hört auf zu regnen. Auch der Regen lässt mich im Stich. Ich mache mir eine Tasse Tee und setze mich in den Sessel im Wohnzimmer – an diesem Platz und um diese Tageszeit ist das Licht dort ideal zum Lesen. Ich schlage Der Liebhaber