9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

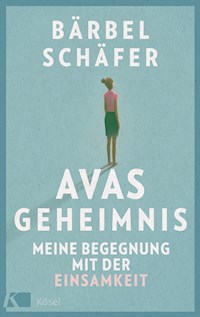

»Ich sehe ihre Nummer am Unterarm und möchte weinen.« (Bärbel Schäfer)

Zwei Frauen, zwei Generationen, zwei Erfahrungswelten: Bärbel Schäfer und die 85-jährige Eva Szepesi. Eva trägt eine tätowierte Nummer auf dem Unterarm. Sie war erst elf Jahre alt, als sie allein vor den Nazis fliehen musste und schließlich nach Auschwitz gebracht wurde ... Jeden Mittwoch besucht Bärbel Schäfer ihre Freundin, und die beiden sprechen über Gewalt, Schrecken und Angst, aber auch über Freundschaft, Toleranz, Geborgenheit und Respekt. Es geht in diesem Buch um eine der letzten Überlebenden eines Konzentrationslagers. Bärbel Schäfer gelingt es auf empathische Weise und literarisch brillant, ihre eigene Lebensgeschichte vor den Erzählungen Evas zu spiegeln und damit ihre erschütternden Erfahrungen ins Heute zu holen.

- Zwei Frauen, zwei Generationen, zwei Welten

- Bärbel Schäfers Leben im Spiegel des Lebens einer der letzten KZ-Überlebenden

- Wider das Vergessen!

- Literarisch brillant und voller Empathie

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 227

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

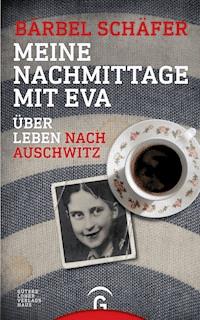

Bärbel Schäfer

Meine Nachmittage mit Eva

Über Leben nach Auschwitz

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.

Copyright © 2017 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln

Umschlaggestaltung: Gute Botschafter GmbH, Haltern am See

Umschlagmotiv: © privat

ISBN 978-3-641-21853-9V002

www.gtvh.de

Für meine Söhne

INHALT

Vorwort

1. Stolpern

2. Pupillenblau

3. Wattewolkengleich

4. Kältetage

5. Beieinander

6. Kachelfluss

7. Irgendjemand muss es ja gewesen sein ...

8. Obersuhl

9. Hunde, die bellen, beißen auch

10. Blauäugig

11. Die blaue Strickjacke

12. Herzplatzen

13. Am Himmel hängt ein Mond

14. Scham

15. Orangen

16. Täterland

17. Klezmer-Punk

18. Stolpersteine

19. »Waren Ihre Eltern Nazis, Herr Schäfer?«

20. Befreiung

21. Erdbeermarmeladenbrot

22. Wehret den Anfängen

23. Krakau

24. Schatten

25. Haare schön

26. Brief an meine Söhne

Danksagung

© Nicci Kuhn

Alles ist möglich.

Immer und zu jeder Zeit.

Ist der Mensch ein Mensch oder ein grausames Tier?

VORWORT

In meinem Buch geht es um Menschlichkeit und Herzenswärme. Es ist auch ein politisches Gegenwartsbuch. Es geht um Gefühle. Im Mittelpunkt stehen die Erinnerungen und Erfahrungen der fünfundachtzigjährigen Shoa-Überlebenden Eva Szepesi. Mutter von zwei Töchtern. Sie treffen auf mein heutiges Leben, meinen Alltag und meine Beobachtungen. Ich bin Bärbel Schäfer. Mutter von zwei Söhnen, Journalistin und Autorin.

Zwei Frauen. Zwei Generationen. Zwei Erfahrungswelten.

Eva trägt eine tätowierte Nummer auf ihrem Unterarm. Wenige glückliche Sommer hatte sie als Kind, bevor sie alleine aus Budapest vor den Nazis fliehen musste. Sie war erst elf. Ein Kind. Ein kleines Mädchen auf der Flucht. Das einzige, das ihre Mutter ihr damals mitgegeben hat, war eine selbstgestrickte blaue Jacke. Mit der Jacke am Körper, einem Stoffbeutel über der Schulter und ihrer Puppe Erika im Arm sah sie ihre Familie ein letztes Mal am Bahnhof.

Evas Bruder Tamas wurde vergast. Er war sieben Jahre alt. Ihre Eltern wurden deportiert und in den Gaskammern von Auschwitz getötet. Eva überlebte das Konzentrationslager. Ein russischer Soldat der Roten Armee dachte, Eva sei tot. Als er merkte, dass sie noch atmete, trug er Eva am 27. Januar 1945 aus dem Lager. Da war sie zwölf.

Eva eroberte sich ihr Leben zurück. Jahre später bricht sie ihr Schweigen, ist es ihr möglich, über ihre Todesreise zu sprechen. Fünf Jahrzehnte kein Sterbenswort. Eva verkapselt das Grauen. Vor sich und vor der Welt. Sie zieht mit ihrem Ehemann aus beruflichen Gründen zurück in das Land der Täter. Nachkriegsdeutschland in den 50er- und 60er-Jahren. Aufbaujahre.

Das Land meiner Eltern. Meiner Großeltern. Was sie wohl gesehen haben? Was sie wohl gewusst haben? Auf dem vergifteten Fundament der »Stunde Null« werden Trümmerspuren beseitigt. Zukunft aufgebaut. Worauf? Niemand hat etwas bemerkt, sagten sie.

Viele Mittwochnachmittage besuche ich meine Freundin Eva Szepesi. Immer am selben Ort. Oft zur gleichen Zeit. Es sind unsere Nachmittage. Wir sitzen zusammen wie in einer anderen Welt, einer des Erzählens und Zuhörens. Auf dem samtigen Sofa oder am ovalen Wohnzimmertisch mit der Spitzendecke. Wir reden. Darüber, ob Menschen sich verändern können?

Einer meiner Söhne ist heute so alt wie Eva auf ihrer damaligen Flucht. Ich bin vor Jahren zum Judentum übergetreten. Wie oft haben mein Mann und ich über das WARUM und das WIE der SHOA gesprochen. Wie oft haben wir über den Judenhass, der bis heute sein gefährliches Gift verstreut, diskutiert. Aber auch über die unterschiedlichen Perspektiven. Er aus einer Opferfamilie stammend. Und ich?

Wie oft haben wir über die Konsequenzen unserer Erziehung nachgedacht. Geschichte ist immer auch Familiengeschichte. Für meinen Mann war die Generation meiner Großeltern mit verantwortlich für die Verfolgung des europäischen Judentums. Also auch seiner Familie.

Als ich Eva Szepesi kennenlernte, wusste ich, dass es meine letzte Gelegenheit war, mit einem Menschen, der diese Verfolgung erlebt hat, so ausführlich zu sprechen. Ich war jetzt bereit dafür.

Spurensuche im Inneren meiner deutschen Familie. Mein Heute trifft auf Evas Gestern.

Diese vielen Perspektiven, Gefühle und Erfahrungen sickern in mich ein und verändern mich noch einmal. Ich war nicht dabei. Ich habe nichts getan, und dennoch spüre ich die Verstrickung meiner Biografie. Auch in meiner Familie wurde versucht, Spuren zu verwischen. Legenden und Geheimnisse wurden weggeschwiegen.

Die Besuche bei Eva sind geprägt von traurigen, beeindruckenden und persönlichen Geschichten über Ausgrenzung und Schrecken, Angst, Kälte und Hoffnung. Und wie es angefangen hat. Unsere Leben sind verwoben durch unterschiedliche Erfahrungen mit Deutschland, dem Krieg und das große Schweigen.

Eva Szepesi ist eine der letzten Frauen, die Au-schwitz als Kind überlebt haben. Sie schenkt mir ihre Offenheit. Sie lässt mich ihre Verletzbarkeit spüren. Ich versuche, sie behutsam in dieses Buch zu tragen.

Dieses Buch soll eine Anregung sein, über eigene Identität, Humanität, Hoffnung, Ehrlichkeit, Freundschaft, Toleranz, Geborgenheit, Respekt nachzudenken. Werden wir nicht glücklicher, wenn wir Wärme und Liebe geben, statt Hass und Gewalt zu säen? Welche Welt und welche Werte wollen wir unseren Kindern vorleben?

1. STOLPERN

Als meine Oma bei Hertie auf der Rolltreppe stürzte, war der Tag, als ich vom Krieg erfuhr. Zum ersten Mal. Damals war ich elf. Meine Oma war eine großgewachsene, schlanke Frau. Unpolitisch. Eher der strenge, schmallippige Typ. Sie trug Röcke mit Falten und Biesenblusen. Später eine Brille und selten Lippenstift. Oma ging wandern oder besichtigte Schlösser. Mit Vorliebe in Frankreich. Dinge, die man begann, musste man in ihren Augen auch beenden. Zu mir und ihren anderen Enkeln sagte sie oft: Kind, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Mein Durchhaltevermögen habe ich wohl von ihr. Sie mochte nicht, wenn eine Frau in der Öffentlichkeit aß oder rauchte. Sie mochte nicht, wenn wir bei Tisch mit dem Stuhl wackelten oder meine Mutter sie bat, auf uns Kinder achtzugeben. Mochte sie sich? Ich weiß nur, sie liebte Puzzle und rosa Marzipan ohne Schokolade.

Wir schwebten langsam die Stockwerke des Kaufhauses hoch. Winkten uns in den Spiegeln der gegenüber hinabrollenden Treppe zu. Unsere Hände ruhten auf der schwarzen Gummierung. Leises Gleiten. Ohne Vorwarnung klappte Oma wie eine Giraffe auf Futtersuche plötzlich vornüber. Lag bewegungslos, über mehrere Stufen ausgestreckt neben mir. Ihr beiger Mantel sprang auf. Ein Knopf schaffte es sogar bis über den Handlauf. Ihre Handtasche hielt sie fest umklammert. Sie sah aus, als läge sie bäuchlings im Bett. Die Treppe störte nicht, was auf ihrem Rücken geschah, sie schnurrte uns unbeirrt höher in das nächste Stockwerk. Mittlerweile lehnten sich staunende Gesichter über das Gummigeländer der Treppe gegenüber. Die Gefahr, dass sich Omas graue Locken oder ihr Halstuch in den sich ineinander schiebenden und ins Nirgendwo verschwindenden Stufen verhedderten, stieg rasant. Ich schrie laut auf. Versuchte sie hochzuziehen. Vergeblich. Ihre Strumpfhose war eingerissen, rötliche Besenreißer zeigten sich an der linken Wade. Ein brauner Halbschuh lag zwei Stufen tiefer. Als ich nach ihm griff, drückte ein rotwangiger Schüler geistesgegenwärtig auf den Notfallknopf und reichte mir den Schuh meiner Oma.

Einige Minuten später, den Puls wieder auf normaler Herzschlagfrequenz, saß Oma auf einem Stuhl in der Damenoberbekleidung. Sie hatte Schrammen an der linken Schläfe und trank Wasser aus einem Plastikbecher, den eine Verkäuferin ihr hastig gebracht hatte. Sie wirkte verwirrt. Blickte sich suchend um und sprach rückwärts. Jedenfalls klang es für mich so. Eigentlich waren wir auf dem Weg in die Sportabteilung, ganz oben unter dem Dach, um meinen Tennisschläger neu bespannen zu lassen. Den Becher umklammernd erzählte Oma von Bombennächten und fragte mich, warum ich nicht endlich in den Bunker rennen würde. »Warum sitzen wir hier herum und trinken Wasser, Kind?«, fragte sie mit aufgerissenen Augen.

Ich hörte weder den Fliegeralarm, den sie erwähnte, noch kannte ich einen Bunker in der unmittelbaren Nähe. Die Verkäuferin schüttelte entsetzt den Kopf, als der Name Hitler fiel und hastete zurück zu den Umkleidekabinen. Ich saß zu Omas Füßen und ließ sie einfach reden. Die schwarz-weißen Fotos in unserem Treppenhaus bekamen endlich Namen und Geschichten. Die Cousine, die im Lazarett Soldaten verarztete und sich unglücklich verliebte. Der Opa, der nicht wusste, wie er die Familie über Wasser halten sollte. Ab und zu rang sie um Worte, strich mir dabei über das schulterlange Haar. So hörte ich von der Kinderlandverschickung meines Vaters und der Flucht der Großmutter mit ihren vier Kindern von der Stadt auf das Land. Nie hatte meine Oma darüber gesprochen.

Meine Eltern wollten mir Stunden später nicht glauben. Das Stolpern und der Rolltreppensturz mussten bei ihr einen lange verborgenen Erinnerungsschalter umgelegt haben. Oma sprach jetzt deutlich und lauter. Damals, als sich ihr Nachwuchs an den Kinderwagen klammerte, die Uroma aus dem Bett gerissen wurde und die jüngste Tochter die herabheulenden, totbringenden Bomben fast verschlief. Damals war mein Vater gerade fünf Jahre alt. Eines von vier Kindern. Erinnerungsbilder sprudelten aus Oma heraus, ohne dass ich eine einzige Frage stellte. Kreuz und quer hüllte sie mich mit Sirenenlärm, zerbombten Straßenzügen und vermissten Vätern ein.

Das nächste Mal, als der Zweite Weltkrieg unser Thema war, war der Tag, an dem Oma ihre Wohnung verließ und in ein Altenheim zog. Sie löste alles auf. Der grüne Ohrensessel, die Schmuckschatulle, der glänzende Bettbezug und die Kommode durften mit.

Ich saß wieder zu Omas Füßen und räumte einen kleinen Beistellschrank in ihrem Zimmer leer. Neben den Parfümflakons, Taschentüchern mit handgehäkelten Rändern und den Adressbüchern mit den durchgestrichenen Namen ihrer verstorbenen Freundinnen fand ich eine kleine Box. Ich öffnete sie vorsichtig und betrachtete den Inhalt. Eine Auszeichnung glänzte mich an. Für Oma und ihre vierfache Mutterschaft. In der blauen Schachtel lag das Mutterkreuz. Über Jahre schlief meine Oma neben dieser Naziauszeichnung. Hat aber nie ein Sterbenswörtchen darüber verloren. Seit 1938, am jährlichen Muttertag, wurde es damals verliehen. Richtig festlich und selbstverständlich mit der Presse im Rücken. Die Vorschläge auf Verleihung einer Auszeichnung übernahm der NSDAP Ortsgruppenleiter, der Bürgermeister selbst oder ein Beauftragter des Bundes der Kinderreichen. Mütter konnten sich nicht selbst bewerben. Kannten meine Großeltern Parteimitglieder, die sie auf die Liste gesetzt hatten? Oder waren sie etwa selbst Mitglieder der Partei?

Damals, als wir Omas Wohnung ausräumten, war ich vierzehn Jahre alt. In der Schule war die Befreiung durch die Alliierten, das Wüten der Nazis ein Thema. Oma erzählte nichts von diesem Fieber, das in Deutschland um sich griff. Sie sagte nichts über die Nachbarn, die plötzlich verschwanden, die Scheiben jüdischer Geschäfte, die eingeschlagen wurden, die Synagogen, die brannten. Sie schwieg über die lauter werdenden Rufen nach einem starken Mann.

Ich drehte die Schachtel in meiner Hand.

Das hier war echt. Kein Geschichtsbuch.

Das war nah, und das tat weh.

Das war meine Familie.

Jetzt waren es nicht mehr die anderen.

Meine Oma lebte noch. Sie saß neben mir und legte langsam zwei Blusen mit Schluppenkragen in ihren Koffer. Ich balancierte die Schachtel auf meiner Hand-innenfläche, weit von mir weggestreckt. Fassungslosigkeit überrollte mich. Die Box mit dem Naziorden tanzte vor ihrem Gesicht. Ich schaute ihr in die Augen.

»Oma, wart ihr Nazis?« , fragte ich atemlos.

»Was fragst du da«, brüllte sie mich an. »Leg das weg. Du hast doch gar keine Ahnung«, zischte sie mir zu.

»Glaubst du etwa, dein Opa und ich wollten auffallen? Was hätten wir denn tun können? Wir wären doch auch abgeholt worden. Wir wollten unser Leben retten. Das ist alles so lange her. Kannst du denn keinen Schlussstrich machen?«

Ich legte die Schachtel langsam in meinen Schoß.

»Warum wirfst du so einen Scheiß dann nach Kriegsende nicht einfach in den Müll?«

»Fast alle haben das damals bekommen. Wir waren so.«

»Ja, so wart ihr«, sagte ich bitter. »Wer warst du im Krieg, Oma?« Ich hörte auf, ihre Flakons in altes Zeitungspapier zu wickeln. Als ich erneut zu ihr hochschaute, traf mich ihre Handfläche auf die rechte Wange.

Das war der Tag, an dem ich mich von meiner Großmutter entliebte.

2. PUPILLENBLAU

Ich stehe vor ihrer Haustür. Drücke die Klingel. Warte. Warte auf Eva. Es ist Mittwoch.

Ihre Stimme schnarrt durch die Sprechanlage. Die vierspurige Straße schluckt ihre Worte. Ich warte darauf, dass sich der Schlüssel von innen im Schloss dreht. Schritte klackern die Altbautreppe hinab. Es sind schnelle Schritte. Stille. Als stünde jemand hinter der Tür und zögerte kurz. Ihr Schlüsselbund klimpert. Einmal. Zweimal drehen sich die Schlüssel mit Schwung um sich selbst. Die Tür geht auf. Evas Augen leuchten, wenn Tageslicht auf das Pupillenblau trifft. Zerbrechlich sieht sie heute aus. Die dunkel-blaue Strickjacke und das meerblaue Halstuch stehen ihr gut.

Am Treppenabsatz umarmen wir uns. Ich habe Angst, sie zu zerdrücken. Während ich mich hinabbeuge und meine Arme um ihre zarten Schultern lege, fühle ich mich unnatürlich groß. Unsere flüchtigen Wangenküsse sind der Einstieg in die heutige Begegnung, von der wir nicht wissen, wohin sie uns trägt. Wir lächeln uns geradeaus ins Herz der Anderen. Treppenhausvorvertrauen. Das Wintersonnenlicht klammert sich an die Wandfarbe im Flur.

Vom Leben reden. Wir schenken uns Zeit zum Reden. Ein Leben, das Leerräume hinterlässt. Das Aufzeichnungsgerät surrt leise. Die Kaffeemaschine tropft Wasser durch den Filter. Wir sprechen über Kriegstraurigkeit und Alpträume. Die lebenslange Sehnsucht nach der geliebten Familie. Den Versuch, den Lebensschmerz zu begreifen. Warten. Monatelang. Jahrelang hat Eva ihren Kompass der Liebe in Richtung der Eltern und des Bruders genordet. Hoffnung darauf, dass die Mutter sie wieder in die Arme nimmt. Wie damals, als sie ein kleines Mädchen war und ihre Mutter sie abends in den Schlaf wiegte. »Evalein, komm zu mir. Ich kämme dir dein Haar«.

Deportation und Zerstörung. Verlustkind. Verlustmutter. Verlustbruder.

Eva redet. Endlich. Mit Schulklassen. Mit mir.

Wir sitzen am Wohnzimmertisch. Es sind unsere Nachmittage. Kriegsnachmittage.

Die Zeit verschwimmt, wenn wir uns anschauen. An den Händen halten. Evas Stimme wird vor Schmerz manchmal ganz leise, manchmal schweigt sie. Sie hangelt sich an den wenigen Erinnerungen entlang wie an einer Hängebrücke. Ab und zu spricht sie so lautlos, dass ich meine Arme auf die Tischdecke lege und ihr mein Ohr entgegenstrecke.

Wir versuchen, den Ort zu betreten, an dem der Mensch vergessen hat, Mensch zu sein. Wir öffnen uns im Gegenüber, im zaghaften Aufblättern von Lebenswunden und Schmerzräumen. Sie ist elf und fünfundachtzig Jahre zugleich. Springt in den Jahrzehnten und sackt in sich zusammen. Ein Mensch. Ein Leben. So viele Wunden und so viele Narben. Sie verweilt nur kurz, wenn meine Worte auf ihre Trauer treffen. Sie galoppiert davon in langen Naturbeschreibungen, um sich die Alpträume nicht anschauen zu müssen. Wir legen das verschüttete Schweigen gemeinsam offen. Manchmal sind wir beide still und uns kommen die Tränen.

Evawunden.

Verlustwunden.

Menschheitswunden.

Deutschlandwunden.

Einlebenlangwunden.

Während wir sitzen und uns mit zaghafter Vorsicht begegnen, hetzen rechtsnationale Braundeutsche mit Blick auf den Einzug in Landtage über die Marktplätze. Das verstört mich. Macht mich wütend. Alte Geister toben gegen Minderheiten. Anderssein. Verboten. Leisetreter stampfen auf. Nicht immer mit Glatzen. Das-wird-man-ja-wohl-mal-sagen-dürfen-Wutredner und ewig Gestrige versammeln sich allwöchentlich. Leben ihren Herzhass auf den Stadtplätzen aus. Ihre Brandworte vergiften. Brandbomben fliegen. Es sind keine Schattenmenschen. Sie zeigen ihr Gesicht und enthemmen sich. Sie sind unter uns und nennen schamlos ihre Namen. Nebenan. Freunde, Bekannte, Nachbarn, Politiker, die uns plötzlich durch die deutsche Kultur leiten wollen. Sie reißen sich die Masken vom Gesicht. Fratzenfressen. Die Angst vor Neuankömmlingen geht bei ihnen um. Wir sollen jetzt die Angst vor dem Anderssein verstehen. Warum?

Bräunliche Kindeskinder treten in die Gedankenstapfen ihrer engstirnigen Eltern. Hakenkreuze werden geschmiert.

Eva dreht sich um und geht vor mir die Treppe hoch. Mit zügigen, energischen Schritten erklimmt sie Stufe um Stufe. Vorbei am Treppenlifter ihres verstorbenen Mannes. Mit ihren fünfundachtzig ist sie schneller als ich. Immer geht sie vor mir in ihre Wohnung, und ich versuche, ihr, kaum hörbar schnaufend, zu folgen. Gelingt nicht. Was nimmt mir die Luft? Vor mir geht das Kind, das die Shoa überlebt hat. In Auschwitz. Ein Mädchen von elf Jahren. Evas Mutter hat sie in einen Zug gesetzt. In Budapest. Hastig den Davidstern vom Mantel entfernt. Nicht kontrolliert werden. Die Kinder, wenigstens die Kinder sollten überleben. An der tschechischen Grenze wartete der Fluchthelfer. Die Tante hilft. Mutter Valeria und der kleine Bruder Tamas wollen nachkommen. Der Vater ist schon seit Wochen im Arbeitslager.

»Versprochen, Evalein, wir kommen. Hab Geduld. Nur Geduld, mein Mädele. Sieben Nächte. Nur sieben Mal schlafen, und wir kuscheln wieder zusammen. Pass gut auf dich auf, mein Kind. Mein Leben.«

Ein letztes Winken. Ein letzter inniger Kuss. Das Mädchen wundert sich, warum die Mutter so zittert. Der Schaffner pfeift scharf. Aus den Augen.

Eva ist das Mädchen, das ohne Familie die Hölle überlebte.

Oben, im zweiten Stock angekommen, hängt sie ihre Strickjacke an der Garderobe auf. Die blaue Strickjacke baumelt langsam nach. Schwenkt hin und her, wie ein angeheiterter Matrose auf dem Holzbügel. Dieser ist mit dunkelgrünem Cord und einer goldenen Bordüre verziert. Der Kaffee läuft schon in die Kanne, als ich noch im Flur stehe. Das Parkett knarzt, wenn sie darüber läuft. Laufstraßen zeichnen den Weg. Wenig hat sich verändert in dieser Wohnung. Eine Familieninsel, deren Kinder entwachsen sind.

Es ist Evas Nest. Ihre Schutzzone. Das Klavier, der Bücherschrank, das alte Radio mit dem Drehknopf. Das große dunkelbraune Ehebett, der verspiegelte Ankleideschrank und die bezogenen Stühle mit der geflochtenen Lehne begleiten sie durch ihr Leben. Die Hochzeits-Enkel-Kinderfotos sind Zeugen für das Danach. Für das Weiterleben. Trotz allem. Neuanfangen, ohne Eltern. Neuanfangen mit Nichts als dem Überleben in der Hand. Neues aufbauen auf den Trümmern von Gestern. Nichts ist, wie es war. Und dennoch, die Verwundeten richten sich zaghaft auf. Auf ein Leben. Auch Eva.

Sie zieht den Stuhl näher an den Tisch.

»Setz dich. Willst du immer noch wissen, warum ich fünf Jahrzehnte geschwiegen habe?« Ich setze mich. Streiche mit der Hand über die gehäkelte weiße Tischdecke.

»Ja.«

»Warum?« Sie blickt mich an und greift nach einer Stoffserviette. »Sprich doch mit deiner Familie, wenn du etwas über die Nazis wissen willst. Sie waren doch auch dabei. Zeitzeugen wie ich.«

»Sie schweigen, Eva. Kaltes Schweigen. Trotz Nachfrage. Ich muss das Schweigen meiner Urgroß- und Großelterngeneration, ihrer Haltung dem Krieg und den Deportationen gegenüber brechen. Ich bin mit verharmlosten Anekdoten aufgewachsen. Mit Das-haben-wir-ja-alles-so-gar-nicht-gewusst-Antworten vertröstet worden. Die Bombe, die durch das Hausdach raste und im ersten Stock hängenblieb. Ein Blindgängereinschlag, in dessen Folge die Bohlen noch knarzten, als ich von den Partys frühmorgens zurück ins Bett schlich. Die Nächte in den Bunkern. Mein Vater an der Hand der Großmutter. Ängstlicher Blick hoch, über ihm die Kriegsflieger. Weitergezogen von der festen Großmutterhand. Diese wenigen Geschichten sind das Grundrepertoire, wie mir vom Nazideutschlandkrieg berichtet wurde. Sie wollten Opfer sein. Nicht mehr, nicht weniger. Kein Hinterfragen. Kein Zweifeln. Kein Schmerz? Ihre Lügen sind in mir verwachsen, reingekrochen in die Kindheitstage im Nachkriegswirtschaftswunderland. Wie ein im Haar verklebter Kaugummi haftet meine Familie an mir.«?

Bei Kaffee und Butterkuchen, statt Offenheit, der schwere Schweigeteppich der Vergangenheit. Das Unter-den-Teppich-kehren hat hier Tradition. Hebst du ihn aber hoch, bedroht dich die Fratze der Vergangenheit. Viele von uns müssten doch stolpern über ihre Familienhügel unter den Teppichen. Sie ziehen sich bis in meine Generation. In mein Verhalten. Wie oft bin ich darüber gestolpert. Ich will das nicht mehr.

Ich habe mich entschieden hinzuschauen. Den Teppich anzuheben. Ich gucke sie mir an, meine schwarzen Löcher, die abgeschnittenen Biografien, die Legendentusche. Meine Familie. Lasse mir erzählen und frage nach. Ich habe Angst vor den Antworten.

Doch wie bricht man das Schweigen der Generationen? Wie geht das? Und was macht das mit mir, mit den folgenden Generationen, mit meinem Land, wenn Scham nicht ausgesprochen wird? In den Augen meiner Oma breitete sich nie ein Tränennetz über das Gesehene. Wo verbuddelte sie ihren Schmerz und ihr schlechtes Gewissen? Ich frage mich, ob sie je eines hatte? Wie konnte sie auf diesen Scherben stehen? Unverletzt? Welche Minenfelder hat sie nie wieder betreten? Welche Erzählungen mit dem Hirnradiergummi gelöscht?

Wie bin ich durch all das geworden? Was bin ich geworden?

Wer wäre ich in dieser Zeit gewesen? Was hätte ich getan? Damals. Im Krieg. Hätte meine Angst auch mich meine moralischen Werte harpunengleich über Bord schießen lassen? Haben meine Vorfahren zugeschaut oder weggeschaut? Haben Opa und Oma, die mit mir in der Lüneburger Heide wandern waren und auf Wangerooge Wattwürmer ausgruben auch jüdische Familien denunziert? Bin ich in einem Großelternhaus in Bremen ein- und ausgegangen, später selbst eingezogen, das vielleicht einer deportierten Familie gehörte? Beim Suchen nach Spuren und Antworten ploppt die Angst auf, die eigene Feigheit in mir zu entdecken. Heute ist es leichter, mutig das Wort zu erheben. Dennoch schweigen. Es gab Menschen, die über ihre Schatten der Angst springen konnten. Sie handelten und hatten keine Ausreden. Und wenn nur einer gehandelt hatte, dann konnte keiner der Millionen Nichthandelnder sagen, es sei nicht möglich gewesen. Wären meine Großeltern menschlicher gewesen, sie hätten es erzählt. Es macht mich traurig, dass sie nicht zu den Mutigen zählten. Dass ich akzeptieren muss, was für mich nicht akzeptabel ist. Dass sie mitgelaufen, angepasst und vielleicht armgestreckt mitgetrampelt sind. In welchen Abgrund werde ich blicken?

Was machen die Antworten mit uns? Mit Eva. Mit mir.

3. WATTEWOLKENGLEICH

Wie ein Kuss unter Liebenden umschließen unsere Kinderlippen die Sommeraprikosen. Süße Frucht. Ihre Prallheit ist Lebenslust. Sommer zum Anbeißen. Eva pflückt die farbigen Fruchtbälle direkt im Garten vom Aprikosenbaum, der schwer an seinen Früchten trägt. Sie ist erst sieben. Dann acht und neun Sommer alt, als sie mit ihren Cousinen auf dieser grünen Insel hinter dem Haus lebt und lacht. Ferienzeit. Der Baum ist das Herzstück im sommerlichen Gartengrün. Mit jedem weiteren ungarischen Sommer wurde er kräftiger. Für Eva war das Blätterdach Proberaum fürs Puppenspiel, Schutz, Klettergerüst, Schattenspender und Picknickplatz. Er stand im großelterlichen wilden Garten. Aprikosengarten. Der betörend schöne Baum entfaltete sich Ende April. Erblühte. Trug Früchte. Und verlor seinen Blättercharme im Herbst. Er hielt verlässlich das Band beim Gummitwistspiel, schwang die Schaukel und war zentraler Abzählplatz beim Versteckspiel. Als verwurzelter Ohrenzeuge schwieg er, wenn unter seinen grünen Armen die Mädchengeheimnisse ausgetauscht wurden. Eva kletterte nie in seine Krone. Es zog sie nicht auf die wogenden Äste im Sommerwind. Sie bastelte lieber lange Gänseblümchenketten an seinem Fuße. Ein ruhiges Kind. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Geduldiges Kind. Manchmal band sie ihre weißen Schleifen an ihren dicken Zöpfen noch fester, als die Mutter es am Morgen bereits getan hatte. Verträumtes Kind. Ihr dunkles Haar glänzte wie nasse Lakritze.

Die Mutter Valeria kämmte sie. Jeden Tag. Zog die Bürste durch das Haar und sang dazu leise ungarische Lieder. Behütetes Kind. Auch Erika, Evas Puppe, trug Zöpfe unter ihrem Puppenstrohhut. Viele Mädchen trugen Zöpfe in diesem Land. Von Zeit zu Zeit lehnte sich Eva an den rückenbreiten Baumstamm und zählte die Wolken. Cumulusreisen. Weit. Weiter. Wolkenweit. Wolkenwärts in ihre unbekannte Zukunft als größeres Mädchen. Als Frau, oder das, was sie als Zehnjährige unter Frausein verstand. Schäfchenwolkenträume nur mal eben in den Nachbargarten fliegen, oder wattewolkengleich um die ganze Welt. Eva faltete ihre blaue Strickjacke zu einem knubbeligen Kissen und fuhr die Umrisse der Wolken mit ihrem erdigen Zeigefinger nach. Die Stimme der rufenden Mutter im Ohr. Manchmal verändert sich die Wolke so rasch, dass sie es nicht schnell genug herum schaffte.

Mit einem Teller geschnittener Äpfel, Zitronenkuchen und Limonade weckte die Mutter sie aus ihren Tagträumen. Der Opa brachte am späten Nachmittag eine Handvoll Karotten für die Hasen im Stall. Der war gleich hinter dem Gartenschuppen. Für die Mutter war es schwer, die grasgrünbefleckten Gartenkinder am Abend ins Bett zu bekommen. Sie wusste, irgendwann würde ihr kleines Mädchen den Koffer packen, der auf dem Dachboden nur darauf wartete. Der genau wie Eva bereit war, die Welt zu entdecken, wie alle elfjährigen Mädchen diese Welt entdecken wollen. Wild, ungestüm und mit offenem, neugierigen Herzen. Sommertage kamen und gingen. Die Luft hing schwer über dem großelterlichen Garten. Die Mutter rührte Glaskaraffen mit durststillendem Sirup an. Der Vater verließ am Morgen das Haus. Dekorierte die leichtere Sommerware im Schaufenster des eleganten Herrengeschäftes. Ab und zu begleitete Eva ihn. Sie trank dann Saft und wartete mit ihm auf Kundschaft. Sie liebte es, die weißen Hemden, glänzenden Gürtelschnallen und bunten Krawatten in der Auslage zu betrachten. Sie mochte es, wenn Ehefrauen ihre Männer in einem neuen Anzug musterten, einen Schritt zurücktraten und den Mann, mit dem sie ein Leben teilten, nochmal zurück in die Kabine schickten. Ein neuer Anzug, und erneut musste sich der Mann drehen, die Frauen zupften an Kragen und Hosensaum, als wären die Männer wieder kleine Jungs.

Kam der Vater am Abend alleine zurück, winkte er den tobenden Kindern zu, setzte sich mit einem Tee auf den Stuhl und las die Zeitung. Eva liebte diese Jahreszeit. Die Haustür stand immer offen. Tamas hüpfte zur Abkühlung durch kühlende Wasserpfützen, die sich neben dem Brunnen vor dem Haus gebildet hatten. Die großen Kinder aus der Nachbarschaft pumpten Wasser aus dem Brunnen hoch, die Kleinen liefen kreischend durch den sich bildenden Matsch. Sie sahen das Lächeln im Gesicht des anderen, bevor es abgeschickt wurde. Aprikosensommertage.

Bald würde die Schule für Eva wieder beginnen.

Bald würde nichts mehr sein, wie es einmal war.

4. KÄLTETAGE

Der Motor meines Wagens springt erst beim zweiten Versuch an. Ich schaue durch die eisfrei gekratzten Scheiben und beatme sie von innen. Mein Atem klammert sich wie winzige Eisblumen sofort wieder an der Scheibe fest. Meine Handschuhe umschließen das Lenkrad. Frankfurt. Minusgradwinter. Minus sechzehn Grad. Heizungen werden hochgedreht, Autositze angewärmt. Mit heißem Hintern suche ich einen Parkplatz in Evas Viertel. In dicken Winterboots schlurfe ich über den vereisten Bürgersteig. Ein doppeltes Paar Socken liegt auf meiner Thermosohle. Ich klingele bei Eva und schaue meinen Atemwolken nach. Wie freigesetzte Schaumkronen verlassen sie rhythmisch meinen Mund. Komm schon Eva, denke ich. Öffne die Tür. Ich trete von einem Fuß auf den anderen, um nicht festzufrieren.

»Himmel, ist das kalt.« Ich rette mich in den wärmenden Hausflur, quetsche mich mit der dicken Skijacke an ihr vorbei. Sie schließt die Tür und schiebt zuvor eine kleine Schneewehe mit dem Fuß zurück auf den Bordstein. »Ja, die Kälte. Die kenne ich aus dem Lager.«

»Gab es da Handschuhe? Wenigstens für euch Kinder?«, frage ich ganz unbedarft.

»Du bist so naiv, Bärbel!« Sie dreht sich entsetzt um. » Weißt du nichts, oder willst du nichts wissen? Handschuhe waren Luxus und so weit weg wie der Mars.« Eva zeigt mir ihre Hände. »Weißt du, wie das ist, wenn du deine Finger nicht mehr spürst?«

Sie macht eine Pause und schaut an mir vorbei. »Meine Finger sind mir abgefroren. Erst wurden sie weiß. Dann taub. So taub, dass ich nachts davon aufwachte und sie einzeln wieder gerade bog. Knallrot ist die Warnfarbe, die letzte Stufe. Dann platzt die Haut auf.«

Sie schließt die Tür zu ihrer Wohnung auf.