Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

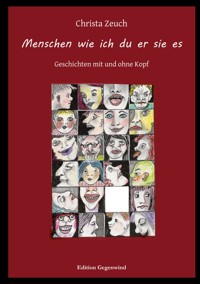

Mit humorvoller Leichtigkeit schreibt Christa Zeuch durchaus tiefsinnig über Menschen wie ich du er sie es. Während ihrer 35 Berufsjahre als Kinder- und Jugendbuchautorin wurde sie zu unzähligen Lesereisen eingeladen. Dabei traf sie höchst unterschiedliche kleine und große Menschen, mit denen sie heitere, kuriose, aufregende, beeindruckende und auf jeden Fall erzählenswerte Situationen erlebte. Neben frei Erfundenem lässt sie ebenso in selbst Erfahrenes blicken. Wie man allerdings weiß, erweist sich Erinnertes gern als löchriger Strumpf, den die Fantasie zu reparieren oder weiter zu stricken sucht. Doch in jedem ihrer Texte stecken Ursprung und Kern einer wahren Begegnung oder eines ganz persönlichen Anliegens.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 179

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Christa Zeuch

Mit humorvoller Leichtigkeit erzählt die Autorin durchaus tiefsinnig von Menschen wie ich du er sie es.

Seit 1984 sind von ihr über 60 teils ausgezeichnete Kinder- und Jugendbücher in bekannten Verlagen erschienen (Anrich, Arena, Carlsen, Oetinger, ArsEdition, Elefanten-Press/Bertelsmann, Ravensburger). In den letzten Jahren hat sie sich mit ihren Veröffentlichungen der Edition Gegenwind angeschlossen, einer Gemeinschaft anerkannter Autorinnen und Autoren, Illustratoren und Illustratorinnen, die der Schriftsteller Ulrich Karger ins Leben gerufen hat.

Ihr Gesamtwerk umfasst ebenso eine umfangreiche Sammlung Kinderlieder und -gedichte. Ganz „nebenbei“ entstehen lyrische Texte sowie Kurzgeschichten für Erwachsene. In den 28 Storys dieses Buches führt uns die Autorin zu fiktiven sowie real erlebten Schauplätzen mit sehr unterschiedlichen Menschenbildern.

Mit ihrem Mann lebt sie in einem Dorf nahe Eckernförde an der Ostsee und freut sich stets über Besuch ihrer großen Familie. Sie ist Mutter von zwei, Großmutter von vier und Urgroßmutter von bisher fünf Kindern.

Inhalt

Menschen wie ich du er sie es

Das eine Leben

Agnes

Aribert

Irma singt

Die ANDERE

Merles Rückkehr

Heiter bis wolkig

Michaelishof

Entweder oder Oder

Die Namenlose

Wut im Bauch

Norma will raus

Liebesperlen

Kopflos

Mittelpunkt der Welt

Begegnung

Bittersüß

Gemischte Gemeinschaft

Autorin on tour

Reise mit Gegenüber

Meine Lesung in Harltauferlangen

Überraschungsgast

Dornhagen

Thüringen nach der Wende

Kinderwagen

Schauplatz Berlin

Ein Tag voller Gäste

Falsche Schlange

Frau Karschunkes Fest

Der rote Riese

Das Kind mit den Narben

Grunewald

Menschen wie ich du er sie es

Das eine Leben

Nicht zu wissen, mit welcher Art Menschen ich im selben Hausaufgang lebe, erscheint mir unvereinbar mit meinem Bedürfnis, mich als friedliebende Nachbarin in eine ebensolche Nachbarschaft zu integrieren.

Um etwas an der Anonymität meines Hinterhauswohnens zu ändern, werde ich mir ein Herz fassen und den Klingelknopf im Parterre drücken. Ich könnte den alten Herrn ja einfach mal fragen, ob ich ihm etwas aus der Stadt mitbringen soll.

Aber das wird nicht meine einzige Frage bleiben, denn ich fange an, mich für ihn zu interessieren. Oder eher für etwas, das er kurz an-, nicht aber ausgesprochen hat.

Was es damit auf sich hat? Da muss ich etwas weiter ausholen. Ich bin Alleinbewohnerin der Mittelwohnung im ersten Stock des Hinterhauses Moosbachstraße 7, zu dem ich durch den Flur des Vorderhauses und eine missratene Grünanlage im Zwischenhof gelange. Wer zu mir will, klingelt bei A. Schüller.

Eine bröckelnde, efeubewachsene Backsteinmauer trennt die linke Hofseite vom Städtischen Kindergarten, die rechte grenzt an ein Freiluftlager für Kistentürme leerer Bier- und Wasserflaschen.

Der großflächige Hofkindergarten bietet, da dort kein Hinterhaus Platz wegnimmt, etwa achtzig kleinen Kraftbotzen genügend Freiraum zum Toben und Schreien.

Auf der anderen Seite wird mir, bevor ich aufstehen muss, eine Kakophonie unerwünschter Morgenmusik zugemutet. Früh um sieben geht das Scheppern leerer Flaschen los, dazu das Gedonner der zum Abtransport auf Lastwagen gewuchteten Kisten.

Die Geräuschkulisse von beiden Hofseiten könnte extremer kaum sein. Doch wenn ich auch wegen des Lärms oft für geschlossene Fenster sorgen muss – missen möchte ich mein Hinterhofdomizil nicht!

Etwa achtzig Personen leben in Vorder- und Hinterhaus, junge, alte, weibliche, männliche, diverse, tätowierte, kopfbetuchte, manche mit farbiger, andere mit heller Haut. Leider treffe ich selten jemanden aus den Nachbarwohnungen. Wie Geister huschen sie früh zu ihren Brotverdienplätzen, für mich unsichtbar, weil mein Berufstag erst um zehn Uhr an der Ladenkasse der Boutique Jordan beginnt, ganz hinten am Ende der Moosbachstraße.

Bis jetzt kenne ich die Wenigsten, wobei Kennen nicht über kurzes gegenseitiges Erkennen hinausgeht. Die Kinder springen meist grußlos die Stufen rauf oder runter, andere Hausbewohner drücken sich an mir vorbei und murmeln, wenn’s hoch kommt, Tach. Was ich betont freundlich erwidere.

Anfangs habe ich es mit Hallo, Moin oder Tachchen versucht, wobei es meinem Sprachgefühl am ehesten entspricht, einen guten Tag zu wünschen.

Inzwischen steigere ich mein Bemühen um Kontaktaufnahme, indem ich hinzufüge: Ein wirklich schöner Tag heute, was? Oder: Ziemliches Mistwetter, aber zum Glück gibt es ja Schirme. Damit kann ich nichts falsch machen.

So kommt es, dass ich neuerdings jeden anspreche, der mir als dem Haus Zugehöriger verdächtig erscheint.

Erstaunlicherweise ist es am heutigen Dienstag bereits die dritte Begegnung, und mit dem Mut, eine etwas familiärere Hinterhausgemeinschaft entstehen zu lassen, frage ich die junge Frau mit dem kurzen roten Rock und den ganzarmigen Rosen-Tattoos: „Hallo, na wie geht’s?“

„Ganz okay.“ Husch ist sie treppab verschwunden.

Doch der Zufall beschert mir, kaum dass ich das Haus verlassen will, in der Eingangstür eine Frau, einen Mann und zwei ihrer Ableger.

Damit mir keiner auf die Füße trampelt, trete ich einen Schritt zurück. „Guten Tag, ich bin Andrea Schüller. Sagen Sie, wohnen Sie nicht direkt über mir? Ich meine im zweiten Stock?“

Das hätte ich nicht zu fragen brauchen, über meinem Schlafzimmer scheinen die Kinder für Fußballturniere zu trainieren. „Wieso, is was?“, reagiert der Kindsvater.

„Nein, nein, überhaupt nichts. Ich dachte es mir nur, ich höre mitunter die Kinder über mir.“

„Haben Sie was gegen Kinder?“

„Das wollte ich damit nicht gesagt haben.“

„Dann is ja gut.“

Diese Begegnung erweist sich gesprächsmäßig als unergiebig, schon gar nicht Nachbarschaft fördernd.

Aber ich bleibe auf der Lauer und erwische eine ältere Dame mit Mischlingshund sowie einen etwa fünfzehnjährigen Jungen, der sie begleitet.

„Guten Tag, geht’s gut?“

„Man lebt.“ Sie sieht mich nicht an, ist mit dem Hund beschäftigt, den sie mit einem Fuß in den Hof zu schieben versucht, wogegen er sich doof glotzend sträubt.

Der Junge fragt unverhohlen: „Wieso woll’n Sie das von meiner Oma wissen?“

Wieder ein verfehlter Treffer.

Dann! öffnet sich im Parterre eine Wohnungstür, aus der ein älterer Herr tritt, den ich bisher nur wenige Male zu Gesicht bekommen habe.

Gewissenhaft schließt er sie ab, hängt sich einen Regenschirm in die Armbeuge, dreht sich um und gewahrt mich, die ich im Hausflur vor den Briefkästen lungere.

Er nickt mir knapp zu, müht sich etwas gehbehindert fünf Treppenstufen runter. Zückt einen kleinen Schlüssel und entnimmt seinem Briefkasten eine Postnachricht. Schließt gewissenhaft wieder zu.

Sein Gesicht legt sich in Unmutfalten, was sich anscheinend auf den Absender des Briefs bezieht.

„Guten Tag. Alles in Ordnung?“

Er scheint mich erst jetzt als menschliches und somit lebendiges Wesen wahrzunehmen, schüttelt den Kopf, wobei er vage mit dem Poststück wedelt.

„Oje, sieht nach ’ner schlechten Nachricht aus“, sage ich mitfühlend.

„Wird sich raus stellen.“ Der alte Herr steckt den Umschlag in seine Jackentasche, geht an mir vorbei und wendet sich dem Hof zu.

Ich bin sofort verstummt mit dem Gefühl, unsensibel in seine Privatsphäre eingegriffen zu haben.

Er dreht sich aber noch einmal um und wirft mir einen Blick zu, als wüsste er über die ganze Welt Bescheid und ich so wenig wie ein Neugeborenes. „Tja, das eine Leben. Oder glauben Sie, wir kriegen ein zweites?“

Das ist starker Tobak für ein gerade entstehendes nachbarschaftliches Hinterhauskennenlernen. Über eine Antwort zu solch einer Frage habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, geschweige denn sie mir überhaupt gestellt.

Im selben Moment geht mir auf, dass ein zweites Leben wohl kaum zu haben ist, außer ich werfe alle bisherigen Lebenserfahrungen und meine daraus resultierende Weltanschauung über den Haufen.

Ich stehe noch immer vor den Briefkästen, die in Reih und Glied sämtliche Parteien des Hinterhofhauses vertreten, und lese sein Namensschild: Rokowski. Herr Rokowski also, soeben durch die Tür zum Innenhof entschwunden, hinterlässt mir eine lebenswichtige, philosophische, wenn nicht spirituelle Fragestellung, nämlich die, ob ich mir ein zweites Leben, ganz allein für mich, vorstellen könnte.

Kann ich nicht, was ich bedaure, denn ich weiß, andere Menschen glauben an eine Chance, im nächsten Leben Wesentlicheres, Sinnvolleres zustande zu bringen, etwas, das ihnen ihr derzeitiges Erdenleben bisher vorenthalten hat.

Eins steht für mich sofort fest: Ich muss Herrn Rokowski noch einmal sprechen. Das kann er doch nicht einfach so daher sagen: Oder glauben Sie, wir kriegen ein zweites … Ich werde ihm auflauern, auf der untersten Stufe sitzend.

Der Erfolg erfüllt sich nach einer halben Stunde. Mit einem ausgebeulten, vollen Einkaufsbeutel kehrt er zurück, den Schirm hat er irgendwo stehen lassen.

„Ach, Sie sind das wieder.“

„Ich habe auf Sie gewartet. Mich interessiert, was Sie meinen mit: das eine Leben.“

Er setzt seine Stofftasche auf einer Treppenstufe ab und legt den Kopf schräg. „Was denken Sie denn?“

„Ich nehme an, dass wir keine Zeit verplempern sollten mit allem, was wir vorhaben. Dass wir uns beeilen müssen, um nichts zu versäumen. Wo wir doch bloß das eine Leben haben.“

„Nicht schlecht“, sagt Herr Rokowski. „Aber beeilen trifft es nicht. Wir müssen im Gegenteil uns verlangsamen. Der Zeit Zeit lassen. Ist genug von da, konstant und verlässlich. Nur das Beste und Wichtigste reinpacken, den Rest mit Muße genießen. Und wenn’s geht, nicht so viel jammern und andern die Schuld geben für das, was wir selber nicht hinkriegen.“

„Und wer sagt uns, was das Wichtigste und Beste ist?“

„Unser Verstand. Augen, Ohren, Gefühle und so weiter. Gibt leider einen Haufen Strohköpfe, die sie nicht benutzen. Wie heißen Sie überhaupt?“

„Andrea Schüller.“

„Sie könnten mir, wenn es Ihnen nichts ausmacht, meine Tasche mal die Stufen rauf tragen.“

Nachdem ich Herrn Rokowski vor seiner Wohnung verabschiedet habe, steige ich hinauf in meine. Das eine Leben …

Ich denke an meins. Würde ich es wünschenswert finden, ein zweites in Aussicht zu haben? Sogar ein drittes, das ich eigenständig verwalten, gestalten, behalten dürfte? Dieser Gedanke wäre hochgradig reizvoll, denn mein derzeitiges Dasein scheint zum Stillstand gekommen. Sowohl in diesem Hinterhaus als auch im Modegeschäft Jordan, in dem ich außer an Wochenenden sechs Stunden täglich mit Kassieren zubringe, dort wie hier als weitgehend unbemerkte Teilhaberin unserer Gesellschaft.

Mit dem einen, meinem derzeitigen Dasein ist mir zwar reichlich viel kostbares Leben geschenkt, aber ein langweiliges, unerfülltes zwischen Kindergarten und Getränkelager, Vorder-, Hinterhaus, Modetextilien und Zahlen tippen. Da wären mehrere schon sehr praktisch, die ich bei Bedarf abrufen, auswechseln, online buchen, leasen könnte.

Ernsthaft über ein zweites Leben, jenes nach meinem Tod, will ich allerdings nicht erst nachdenken, wenn ich so alt bin wie Herr Rokowski. Der alte Mann scheint etwas darüber zu wissen, zumindest zu ahnen, und das möchte ich ihm entlocken. Mit seiner Hilfe könnte ich mein plötzlich erwachtes Interesse an dem einen Leben zu meinem künftigen Forschungsgebiet über ein zweites ausweiten. Vielleicht stecken sogar bereits mehrere Leben in meinem einen Leben?

Wie gesagt, morgen fasse ich mir ein Herz und drücke seinen Klingelknopf. Ich könnte ihn ja erst mal fragen, ob ich ihm etwas aus der Stadt mitbringen soll.

Aber das wird nicht meine einzige Frage bleiben.

Agnes

Als Johanna vor die Haustür trat und die Auffahrt zur Straße hinunter ging, bemerkte sie im Schatten der großen Eiche eine Frau, die ihr so freudig entgegen winkte, als erwarte sie ihre beste Freundin.

Offensichtlich verwechselte sie die Jahreszeiten, trotz sommerlicher Temperaturen trug sie einen Strickrock, eine dicke Wolljacke und auf dem Kopf einen Filzhut, aus dem grau strähniges Haar auf ihre Schultern fiel. Etwa siebzig Jahre alt mochte sie sein.

Johanna ging auf sie zu. „Suchen Sie jemanden?“

„Sie.“

„Dann kennen wir uns von irgendwoher?“

„Bestimmt. Ich gehe hier öfter lang. Ach, dürfte ich mir wohl Ihr Haus ansehen? Von außen, meine ich.“

Leicht verdutzt schlenderte Johanna mit der fremden Frau zu ihrem etwas zurückliegenden Eigenheim.

„Gelber Backstein.“ Die Besucherin zog den Mund schief. „Roter würde besser passen zum Dorf. Aber hübsche Sommerblumen vorm Haus.“

Johanna musterte ihre eher zufällig arrangierte Blumentopfgalerie vor der Eingangstür. Blaues Männertreu. Rot blühende Cannapflanzen. Ringelblumen.

„Vielleicht ein bisschen zu queerbeet.“

„Gar nicht.“ Die Frau trat näher vor Johannas kleinen Ersatzgarten. „Kreativ. Wie Sie selber.“

„Das wundert mich aber“, entgegnete Johanna belustigt. „Woher wollen Sie wissen, dass ich kreativ bin?“

„Das sehe ich. An Ihrem bunten Flatterkleid. Ihren roten Haaren. Wie Sie sprechen. Sie malen oder schreiben Gedichte?“

Johanna wiegte den Kopf. Ein bisschen traf es beides.

„Haben Sie genug gesehen?“ Sie wandte sich wieder der Straße zu. „Dann verabschiede ich mich, ich habe noch was vor. Nett, dass wir uns kennengelernt haben.“

„Warten Sie. Oder ist es ein eiliger Termin?“

Etwas kindlich Zutrauliches im Blick der seltsam winterlich Gekleideten hielt Johanna tatsächlich zurück. „Wie heißen Sie?“

„Agnes.“

„Ich bin Johanna. Wohnen Sie in der Nähe?“

„Hier in der …“ Agnes dachte nach. „Wie heißt diese Straße gleich – Aprilstraße?“

„Eine Aprilstraße gibt es bei uns nicht. Wir sind in der Herzallee.“

„Ja, stimmt. Mir fällt manches nicht gleich ein, ich war einige Zeit im Krankenhaus.“ Agnes wies in Richtung Ortsmitte. „Wollen Sie auch da lang? Dann können wir zusammen gehen.“ Eigentlich hatte Johanna einen ausgiebigen Spaziergang im Sinn. Emotionalen Ballast abwerfen. Bei jedem Schritt bis in den Bauch durchatmen. Ihre ermüdeten Sinnestentakel die Ruhe der Natur aufspüren lassen. Sie ging gern die von alten Eichen gesäumte Herzallee entlang, hinaus zu den Viehweiden und weiter in den Wald - Seelenwanderung, wenn beruflicher Stress ihre Energien zu fressen drohte. Schutzschirm ihrer oft komplizierten Gedankenwelt.

Stattdessen wurde es ein Bummelausflug entlang der Herzallee mit den unbebauten Grundstücken auf der anderen Straßenseite. Agnes legte vor jeder Hausnummer eine Betrachtungspause ein. „Diese Leute da“, bemerkte sie, kaum dass sie das Nachbarhaus erreicht hatten, „die zeigen sich nicht gern.“ Sie blickte Johanna kurz an. „Nun habe ich Ihren Namen vergessen.“

„Johanna.“

„Ach ja.“ Dann deutete sie auf den Vorgarten. „Der Strauch da, ist das Rhododendron? Und da, die Lorbeerkirschen, die bedecken alle unteren Fenster. Die Leute lassen sich nicht gern in den Kochtopf spucken.“

Johanna zog erheitert einen Mundwinkel hoch. „Da wohnen Elsners, ein älteres Ehepaar. Stimmt, viel bekommt man nicht von ihrem Haus zu sehen, aber ich glaube, das wollen sie gar nicht anders.“

Agnes bummelte zum nächsten Eingang. „Hier, die reinsten Erbsenzähler. Petunien in Reih und Glied! Die schneiden ihren Rasen mit der Fingernagelschere. Wie es wohl bei denen in der Wohnung aussieht?“

Beim nächsten Haus schüttelte sie missbilligend den Kopf. „Gucken Sie sich das an: Butzenscheiben in einem Fertighaus. Da weiß man gleich Bescheid, welche Tüpflschisser drin wohnen.“

Johanna war sich nicht sicher, ob sie sich rasch verabschieden oder über Agnes’ lautstarke Unverblümtheit amüsieren sollte.

Mit einem Seufzer entschied sie, nicht aufzugeben, denn etwas Außergewöhnliches an der Wesensart der Fremden machte sie neugierig.

Sie schlenderten weiter von Haus zu Haus.

Es half nichts, dass Johanna sie immer rasch zum Weitergehen animierte. Agnes kommentierte jedes Einzelne wie eine Ordnungsbeauftragte in Sachen Unser Dorf soll schöner werden. Mäkelte hier, der Vorgarten sei eine mit Marmormäuerchen umrandete Grabstätte. Lobte da auch die Pracht alter Obstbäume, eines hübsch gestalteten Hauseingangs. Ihre Einschätzungen gab sie mit so viel Stimmeinsatz von sich, dass Johanna ängstlich nach offenen Fenstern schielte.

Am Ende der Straße machte Johanna Halt. „Und wo ist Ihr Haus?“

„Da sind wir wohl dran vorbei.“ Suchend irrten Agnes’ Blicke zurück, und ihre Unbekümmertheit wich leichter Unruhe.

„Wohnen Sie allein?“

„Mein Mann ist tot, ich bin Witwe. Aber ich glaube, ich muss jetzt zum Mittagessen.“

„Ich begleite Sie“, schlug Johanna vor. „Sie haben gesagt, wir sind dran vorbeigekommen.“

Agnes hakte sich lose bei Johanna ein, die es wunderte, die Frau in ihrer Straße noch nie gesehen zu haben. Sie klapperten in umgekehrter Richtung sämtliche Hausnummern ab, hinter denen die von Agnes frech charakterisierten Hausbesitzer wohnten, diesmal wortlos.

Vor einem älteren Backsteinbau blieb Agnes stehen. „Ich weiß nicht … Da?“

Dort konnte Agnes keinesfalls zu Hause sein, ihre dänischen Nachbarn kannte Johanna bestens.

Aber von wo und wem war Agnes entlaufen?

Um das herauszufinden, bat Johanna sie zunächst in ihre Wohnung. Sie brühte Kaffee auf und stellte Tassen auf den runden Tisch mit den Korbsesseln.

In vorsichtigen Fragen versuchte sie zu ermitteln, wohin Agnes gehörte, ohne Erfolg. Sie schloss nicht aus, die Polizei zu benachrichtigen, denn offensichtlich kannte sich Agnes nicht aus im Dorf.

Ihre unschuldige Unbekümmertheit, mit der sie am Kaffeetisch Platz nahm, bestätigte den Verdacht von Verwirrtheit. Agnes strahlte wie ein beschenktes Kind über gereichte Kekse, bewunderte das Mobiliar und die kleinen Gegenstände, die herumstanden.

Dann bemerkte sie Johannas schwarzes Klavier. „Oh, darf ich?“

Sie nahm auf dem Klavierhocker Platz. Drehte die Sitzfläche weiter nach oben. Klappte den Deckel auf. Klimperte mit spitzen Fingern auf der Tastatur herum wie eine Anfängerin.

Ein paar Sekunden saß sie reglos sehr aufrecht, wobei sie scheinbar die Zimmerdecke musterte. Ihre Hände formten kleine Brücken über den Tasten, sie reckte die Finger.

Dann legte sie los.

Den Raum erfüllten die Klänge eines Präludiums von Johann Sebastian Bach. Agnes ließ mit Leichtigkeit schwierige Passagen perlen, brach jedoch mitten drin ab und sprang in eine Fuge.

Immer neue Bruchstücke klassischer Klavierstücke reihte sie aneinander, mit einem Selbstverständnis, als folge sie damit üblichen Spielregeln.

Johanna lauschte. Atemlos. Vollkommen überrascht. „Das sollte bald mal gestimmt werden“, monierte Agnes zwischendurch.

Derart kunstvoll, ja wie es Johanna schien, professionell, spielte jemand, der vielleicht sogar das Klavierspiel als Beruf ausgeübt hatte. Nur die abrupten Abbrüche mit fast übergangslosen Neuansätzen anderer Stücke wiesen darauf hin, dass es in Agnes’ Erinnerungsvermögen Lücken gab.

Johanna selbst spielte mäßig, und war der Klavierdeckel einmal offen, fantasierte sie vor sich hin, Harmonien und Tonfolgen suchend, die sich im selben Moment in ihrem Kopf formten, im nächsten wendeten und auflösten. Wie stümperhaft gegenüber dem, was sie nun zu hören bekam!

Agnes mochte gar nicht aufhören. Und so suchte Johanna unbemerkt in den Taschen ihrer Jacke, die über einem Stuhl hing, nach einem Hinweis auf ihre Herkunft.

Es war ein kurzer Arztbrief, den sie herausangelte.

Agnes Sellner gehörte ins Haus „Marabu“ in der parallel zur Herzallee verlaufenden Hauptstraße. Dort existierte ein privat geführtes Seniorenwohnheim, in dem eine Handvoll alter Menschen betreut wurde. Johanna hatte die kleine Privatvilla, an deren Fassade weiß auf rotem Grund „Haus Marabu“ zu lesen war, bisher nur flüchtig beachtet.

Nachdem der letzte Ton verklungen war, spendete sie begeistert Beifall.

„Sie sind von Beruf Pianistin?“

„Lange her.“ Statt ausführlich Antwort zu geben, wollte Agnes wissen, wie spät es sei. „Ich glaube, ich muss jetzt mal los.“

Also begann die Wanderung durch die Herzallee von neuem. Johanna begleitete Agnes ganz zurück zum Haus Marabu.

„Soll ich Sie morgen abholen, und wir gehen wieder spazieren?“ Agnes lächelte. „Aber natürlich.“

Von der offenen Tür her winkte eine junge Frau. „Frau Sellner, ich wollte mich gerade auf die Suche nach Ihnen machen. Sie müssen doch Bescheid sagen, wenn Sie das Haus verlassen. Ihre Klavierschülerin wartet schon auf Sie.“ Sie wandte sich an Johanna. „Wo haben Sie Frau Sellner denn aufgelesen?“

„In der Herzallee, nicht weit von hier. Wir haben uns sehr gut unterhalten.“

Johanna verriet nichts von Agnes’ Besuch in ihrer Wohnung und nahm sich vor, mit ihr öfter durch die Natur zu spazieren oder die freche Vorgartenrunde zu machen.

Im Stillen aber wünschte sie sich, ihrem Klavierspiel lauschen zu dürfen. Denn diese unvorhergesehene Bekanntschaft war für sie auf überraschend beglückende Weise eine Bereicherung geworden. Vielleicht konnte sie ebenfalls Unterricht bei ihr nehmen?

Johanna reichte ihr zum Abschied die Hand.

Agnes blickte sie freundlich an. „Wohnen Sie auch hier in dieser Straße?“

„Nein, in der Herzallee. Ganz in Ihrer Nähe.“

Nachdenklich schlenderte Johanna zurück zu ihren Blumentöpfen.

Wie war es möglich, dass Agnes derart schwierige musikalische Zusammenhänge ohne Noten vor Augen im Kopf behalten, Fragmente aus anderen Stücken direkt und sinnvoll andocken lassen konnte, wo ihr ein fehlendes Teilstück gerade nicht einfiel?

Irgendwann hatte Johanna gelesen, dass an Demenz Erkrankte sich an ganze Lieder mit Texten und Melodien aus früheren Zeiten erinnern und von Anfang bis Ende fehlerfrei singen können. Und dass genau dieses Wiedererinnern geschädigte Gehirnareale teilweise neu beleben kann.

Hoffentlich war das bei Pianistinnen auch so.

Nach ihrer unerwarteten Begegnung wurde Johanna bewusst, dass sie in wenigen Jahren etwa so alt sein würde wie Agnes. Johannas Kopf war in Ordnung. Doch wie schnell konnte sich das Leben etwas Unvorhergesehenes ausdenken …

Zu Hause wollte sie als erstes den Klavierstimmer anrufen.

Aribert

Dort drüben saß er.

Ich erblickte ihn auf der anderen Straßenseite frühmorgens beim Öffnen meines Fensters. Trotz buntblumig gemusterter, weiter Stoffhosen erkannte ich einen jungen maskulinen Menschen, in der Hocke durch die gespreizten Knie auf das Regenrinnsal am Bordstein starrend wie ein Forscher, der eine bislang nicht für möglich gehaltene Wurmspezies entdeckt. Seine herab stechende Nase schien ein Fundstück aufspießen zu wollen, doch die Spitze seines Riechorgans war etwas zu rund geraten - -

Oh Hilfe, ich bringe es nicht, dieses winzige Szenarium mit einfachen Worten zu beschreiben! Genau das aber wird als Seminar-Hausarbeit von mir gefordert: das Darlegen einer lediglich kleinen situativen Beobachtung, die im Gedächtnis haften geblieben sei, ein Kurzbild der Erinnerung, nichts hoch bedeutsam Exemplarisches.

Verflixt, wie war das noch mal …

Nach dem Fensterblick auf den Rinnsteinhocker endete meine Beobachtung, denn ich wandte mich von ihm ab, und als ich später das Haus verließ, war er weg. Dennoch, etwas reizvoll Unbestimmtes hat mir sein Bild langzeitig verinnerlicht.

Lass mich überlegen. War das wirklich so, saß da dieser Jugendliche trotz Regens in einer weiten, faltenwürfigen …

Faltenwürfig. Gibt es dieses Wort überhaupt? Ich schlage im Duden nach.

Faltblock … faltenlos … Faltenrock… Falter…

Hab ich mir gedacht, ist meiner Fantasie entsprungen.

Meine Sofortnamengebungsintuition (dieses Wort steht garantiert auch nicht im Duden) gab mir ein, dass es sich um einen Jungen namens Aribert handelte.

Aribert?

Wie kam ich auf diesen Namen? Hatte ich ihn irgendwo aufgeschnappt? War er einer der Fußballkickerjungs aus der Siedlung Saarstraße? Der Flüchtlinge? Oder sagt man Geflüchteten … Geflohenen… Vertriebenen …

Woher kamen die?

Nein, nicht die. Woher kamen sie, diese Gestrandeten. Habe ich darüber schon mal nachgedacht?

Und jetzt frage ich mich, ob ich Aribert und sein regengestraftes Dahocken überhaupt real wahrgenommen habe.

Doch. Eindeutig. Es gibt ein klares Erinnerungsbild.