4,99 €

Mehr erfahren.

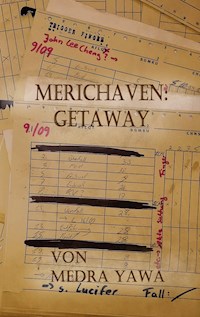

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Merichaven

- Sprache: Deutsch

Wenn man mir vor einem Jahr gesagt hätte, wie die Welt heute aussehen würde, hätte ich gelacht. Ich hätte gelacht, es als Scherz abgetan und wäre weitergegangen... Oder vielleicht hätte ich auch nur genickt? Wie soll ich das jetzt noch so genau wissen? Ich war damals ein anderer Mensch. Mit anderen Zielen. Mit anderen Hoffnungen. Mit anderen Träumen... Der Wille, meine Liebsten zu beschützen - die wenigen Personen, die mir etwas bedeutet haben, hat zu immer mehr Leuten geführt. Immer mehr, die ich nicht missen oder gar verletzt sehen wollte - konnte... So wie ihr. Wenn alles gut geht, wenn wir die Sache alle gemeinsam ausgestanden haben, können wir bestimmt eine Familie sein. Ein seltsam zusammengewürfelter Haufen, der einander beschützt. Der sich gemeinsam abwendet. Der ein neues Leben beginnt... Aber aller Anfang ist schwer und der Weg dorthin ist gepflastert - Nein. Er ist mit Schlaglöchern versehen. Es gibt so viele Tücken. Scharfe Kurven. Sackgassen... Und wahre Happy Endings gibt es leider nur in Märchen. Angeline

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 566

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inhaltsangabe

Wenn…

Prolog: Daseinsberechtigung I

Kapitel 1: Über Pläne

Kapitel 2: Über Zweifel

Kapitel 3: Über Eierkuchen

Kapitel 4: Über Ähnlichkeiten

Kapitel 5: Über Sorgen

Kapitel 6: Über die tickende Zeit

Kapitel 7: Über Pillen und Patronen

Kapitel 8: Über ungebetene Partygäste

Kapitel 9: Über ungebetene Besucher

Kapitel 10: Über ungebetene Erinnerungen

Kapitel 11: Über Wege und Pfade

Kapitel 12: Über Machtverhältnisse

Kapitel 13: Über Vernunft und Furcht

Kapitel 14: Über den Tod

Kapitel 15: Über Komplikationen

Kapitel 16: Über zeitliche Differenzen

Kapitel 17: Über Schmerzen

Kapitel 18: Über vorschnelles Handeln

Kapitel 19: Über unbedachte Fehler

Kapitel 20: Über ein zerbrochenes Versprechen

Epilog: Daseinsberechtigung II

Mini-Glossar: Städte

Extra: Zeitstrahl

Danksagung

Weiteres von der Autorin

Wenn man mir vor einem Jahr gesagt hätte, wie die Welt heute aussehen würde, hätte ich gelacht.

Ich hätte gelacht, es als Scherz abgetan und wäre weitergegangen … Oder vielleicht hätte ich auch nur genickt? Wie soll ich das jetzt noch so genau wissen? Ich war damals ein anderer Mensch. Mit anderen Zielen. Mit anderen Hoffnungen. Mit anderen Träumen …

Der Wille , meine Liebsten zu beschützen – die wenigen Personen , die mir etwas bedeutet haben, hat zu immer mehr Leuten geführt. Immer mehr, die ich nicht missen oder gar verletzt sehen wollte – konnte … So wie ihr.

Wenn alles gut geht, wenn wir die Sache alle gemeinsam ausgestanden haben, können wir bestimmt eine Familie sein. Ein seltsam zusammengewürfelter Haufen , der einander beschützt. Der sich gemeinsam abwendet. Der ein neues Leben beginnt …

Aber aller Anfang ist schwer und der Weg dorthin ist gepflastert – Nein. Er ist mit Schlaglöchern versehen. Es gibt so viele Tücken . Scharfe Kurven . Sackgassen …

Und wahre Happy Endings gibt es leider nur in Märchen .

Angeline

Prolog: Daseinsberechtigung I

Lydia starrte auf die ängstlichen Augen vor ihr. Sie betrachtete die geweiteten Pupillen. Das verzerrte Gesicht. Den Mund, der erstickte Laute von sich gab.

Denn der Knebel würde nicht nachgeben.

Dumpf stöhnte der Mann vor ihr auf. Wie ein Schwein, hatte ihr Vater lachend gerufen. Wie ein fiependes, dummes Schwein, das sein Ende kommen sah. Eine Abscheulichkeit, die er sie gelehrt hatte, zu vernichten.

Wenn die Zeit gekommen war.

Sie sah zu ihrem Bruder, der gelassen neben ihr wartete. Dann zu der Waffe in ihrer Hand. Eine Pistole. Eine Handfeuerwaffe, die sie viel zu oft auseinandernehmen, reinigen und wieder zusammensetzen musste. Ein normales Mädchen ihres Alters hätte eher eine Puppe mit sich rumgeschleppt und-

»Gemma«, erklang es aus den Lautsprechern über ihnen und sofort spannte sie sich an, »ist in Wahrheit Ri-«

Mehr musste sie nicht hören. Ehe der Name gar ausgesprochen werden konnte, ehe er auch nur erwähnt werden konnte, hob sich ihre Waffe wie von Geisterhand. Sie drückte ab, ohne darüber nachzudenken und so erschoss das Mädchen den wehrlosen Mann, als wäre er nur das, was ihr Vater gesagt hatte:

Ein fiependes, dummes Schwein.

Und damit begann das Spiel ihres Vaters.

Die Türen des Raumes öffneten sich und Menschen, die ihr Erzeuger angeheuert hatte, denen er all sein Geld versprach, wenn sie auch nur eines seiner Kinder entwaffnen könnten, strömten herein. Sie rannten auf Lydia und ihren Bruder zu. Schrien Mörder und Monster. Männer, Frauen und alte Bettler, die sich etwas davon erhofften, wenn sie zwei zierliche Kinder zu Boden ringen konnten!

Unwissend, dass sie zur Schlachtbank geführt wurden.

Lydia legte ihren Puppenersatz sicher an. Sie schoss, wenn sie musste. Nutzte ihre kleine Größe, um zwischen den Menschen hindurch zu schlüpfen. Kletterte auf die Schultern eines Mannes, als dieser ihr den Rücken zukehrte. Schlug mit ihrer Waffe auf seinen Kopf ein. Rollte sich ab, sobald er unter ihr nachgab.

Sie hörte ein Klicken und neigte sich zur Seite. Gerade weit genug, damit ihr Bruder eine bessere Schussbahn hatte. Sie spürte geradezu, wie die Kugel an ihrem Ohr vorbeisauste, als Lion die Frau traf, die sich von hinten an Lydia herangeschlichen hatte.

Dankend nickte sie ihrem Bruder zu, der etwas abseits stand und sie als Köder benutzte. Es kümmerte Lydia nicht, dass sie sich allein ins Blutbad stürzte. Sie nahm den Leuten ihre Messer ab. Benutzte sie gegen sie. Schlug immer weiter auf die Menschen ein. Konnte keine Gesichter mehr wahrnehmen. Erkannte Lion einzig an seinem Klicken. Dieses leise Klicken, das er mit der Zunge machte, wenn er sich gestresst fühlte.

Erst als nur noch sie beide standen, sah Lydia abschätzend über die leblosen Körper. Sie fühlte nichts. Sie durfte nichts empfinden. Es wurde ihr viel zu oft eingetrichtert. Diese Menschen hatten ausgedient. Sie waren nutzlos.

Irgendjemand klatschte. Als hätte er zugesehen. Als hätte er alles beobachtet.

Und sofort wusste sie, dass ihr Vater heute mal nichts an ihnen auszusetzen hätte.

Eine weitere Tür öffnete sich und Dead Inside trat ein, ein anderer Mann neben ihm. Lydia hatte ihn auf Fotos gesehen. Hatte das Verbot bekommen, ihm auch nur ein Haar zu krümmen. Den Befehl bekommen, ihm wenn nötig zu helfen. Ihm zu dienen.

»Wie Sie sehen können hat die Konditionierung vollste Erfolge gezeigt«, erklärte ihr Vater dem anderen, als Lion seine Waffe wegsteckte, »Sie reagieren auf jeden ihrer Wünsche, genauso wie verabredet.«

»Wie lange hat es gedauert?«, fragte der Mann und kniete sich zu ihr herab.

Eilig sah Lydia auf den Boden. Sie durfte nicht mit den Leuten sprechen, die ihr Vater heimbrachte. Sie sollte sie nicht ansehen. Kein Interesse zeigen. Das hatte ihr Daniel Rogers befohlen. Ihr eigener Vater. Dead Inside.

Und tot war sein Herz wahrlich.

»Etwa sieben Monate. Jedoch hatte ich bereits vorher ihren Willen gebrochen. Wozu sind Sprösslinge sonst gut, hm?«, sie hörte ihren Vater lachen, doch klang es nicht echt. Keines seiner Lachen klang echt.

Sie waren alle zu eisig.

»Du hattest nicht erwähnt, dass eines deiner Messer ein Mädchen ist«, bemerkte der andere Mann und ängstlich wollte sie sich zusammenkauern.

Nein, dachte sie. Nein! Bitte sag so etwas nicht! Er wird wieder Mama foltern und mich schlagen, wenn er uns für nutzlos hält!

Bitte. Tu uns das nicht an!

Stattdessen schwieg sie nur gepeinigt.

»Ist das ein Problem?«

»Etwas unorthodox, doch kann ich bei diesem Individuum nicht auf Kleinigkeiten Rücksicht nehmen«, erklärte der Mann, »Die Vorkehrungen müssen standhaft bleiben … Also sag mir, Daniel: Wie verlässlich sind diese Messer, für die du mir mein Geld aus den Taschen leiern willst?«

Sie hörte Schritte, spürte, wie jemand sie an den Haaren packte, wie ihr Vater ihre Köpfe aneinanderpresste, damit sie den Mann vollends ansehen konnten.

»Aber, aber! Hundertundzehn Prozent Kundenverlässlichkeit ist bei mir ein Muss, Gemma.«

Der Besucher lächelte zufrieden, ehe er nickte.

Jedoch wirkte er dabei noch herzloser als ihr kranker Vater.

Kapitel 1: Über Pläne

»Mama mag aber Tulpen«, murmelte Jimmy.

Tyler nickte. Er hatte seinen Freund nach der Schule zum Blumenladen begleitet, um ein paar der Pflanzen zu besorgen. Aus einem Blütenmeer, das nun die Nase des Stroms mit lieblichen Düften folterte. Prächtig reckten sich die farbigen Blätter aus dem einst so düsteren Laden der Hana-Flora-Straße und Tyler konnte seine Augen nur mühevoll davon abhalten, zur anderen Straßenseite zu blicken.

»Ich kann ja gucken, ob wir hinten noch welche haben. Aber eigentlich ist die Saison vorbei«, erklärte die rothaarige Verkäuferin, die kaum älter als Marie erschien und grinsend verschwand sie hinter einer Tür.

»Du könntest ihr auch etwas anderes zum Geburtstag schenken«, bemerkte Tyler und zwang sich, die bunten Blätter anzusehen.

Nicht den Laden auf der anderen Straßenseite beachten! Nicht die unscheinbare Tür. Nicht den Ort, in dem Sophie zuletzt gesehen wurde …

Er dachte an Marie zurück. An das Versprechen, das sie ihm in der Nacht gegeben hatte, in der sie Sophies Brief gelesen hatte. Ihre Augen hatten diesen wissenden Ausdruck angenommen. Als könnte sie etwas darin verstehen, was er nicht zu vermuten wagte. Sie war es gewesen, die ihn zum Warten gedrängt hatte. Sie hatte gemeint, dass Sue wohl vertrauenswürdig wäre. Dass sie ihrem verpeilten Vater trauen könnten. Vielleicht sogar Jimmy.

Nicht aber ihrer eigenen Mutter oder gar dem Straßenverkäufer daneben.

Tyler hatte gesehen, wie Marie sich an den Computer ihrer Mom schlich. Er hatte gelauscht, wenn sie sich flüsternd mit Sue unterhielt. Doch hatte sie ihm nicht erklärt, wie sie auf ihre Schlussfolgerungen kam.

»Vergiss es. Mama hat sich Tulpen gewünscht und selbst wenn es nur ein Scherz war – ich werde nicht meine Wette mit Jacob verlieren! Sie bekommt ihre Tulpen! Mitte Mai hin oder her!«, beschwerte sich Jimmy stur und schulterzuckend ging Tyler zu den Kakteen.

»Die Schnittblumen liegen doch eh nächste Woche im Müll«, flüsterte er die Worte, die wie ein Echo durch seine Gedanken klangen. Worte, die er früher nicht begriffen hatte. Die sie ihm dann traurig bewiesen hatte. Die er verstanden hatte, als er ihr im Garten geholfen hatte.

»Das ist doch egal. Sie soll sich ja nur vorher drüber freuen«, entgegnete Jimmy und nickend lief Tyler weiter.

Einsamkeit erfüllte ihn. Er spürte, wie er sich von den anderen Menschen abgeschnitten fühlte. Wie er glaubte, dass sie die Welt nicht verstehen konnten. Dass sie nicht sehen wollten! Es war so ähnlich wie das, was Sophie in ihrem Tagebuch beschrieben hatte. Als würde er die Dinge anders, die Gefühle intensiver wahrnehmen.

Ehe sie ihn viel zu schnell verließen.

»Du hast Glück«, die rothaarige Verkäuferin kam mit mehreren bunten Tulpen in den Händen zurück und Tylers Einsamkeit verpuffte sofort, »Sie sind mit der letzten Lieferung gekommen, die ich noch nicht auspacken konnte«, sie präsentierte ihnen die Blumen, rückte ihr Namensschild gerade und Tyler beobachtete, wie sein Freund überglücklich die richtigen Farben auswählte.

»Und wie teuer sind sie dann?«, fragte Jimmy.

Cindy, wie ihr Anstecker verriet, hielt inne. Sie legte den Kopf schräg. Schien zu überlegen. Sah eilig in einem Buch bei der Kasse nach. Blätterte hastig darin herum, ehe sie nachdenklich einige Zahlen murmelte.

»Vier und … nein. Sieben Tulpen, als Strauß und«, ihre Brauen rauften sich zusammen und genervt schlug sie den Preiskatalog zu, »Klingt drei fünfzig für dich okay?«

Überrascht nickte Jimmy und kramte das Geld heraus, während sie die Blumen einwickelte. Das klang so billig. Viel zu billig!

Tyler beobachtete die Verkäuferin irritiert.

Wenn die Pflanzen hinten waren… Warum musste sie dann so lange überlegen und nach dem Preis suchen? Warum klang es, als hätte sie ihn sich gerade ausgedacht? Verkaufte sie die Blumen unter Wert? Warum?

Dankend verließen sie den Laden. Jimmy quasselte von seinen neuen Errungenschaften. Von der Wette. Er lachte. Scherzte.

Aber Tyler hörte nicht mehr zu. Gedanklich setzte er diese Cindy auf seine »nicht vertrauenswürdig «-Liste und nahm sich vor, demnächst keine Blumen zu besorgen.

Angeline fühlte sich fremd in diesem Haus. Das Gebäude hatte von draußen dreckig und verfallen ausgesehen. Doch nachdem sie es betreten hatte, erzählte es eine ganz andere Geschichte:

Ein riesiger Kronleuchter hing in der Eingangshalle. Die Treppen waren aus Marmor. Persischer Teppich zierte die Gänge. Die Decken streckten sich gen Himmel. Pflanzentöpfe und Vasen standen in säuberlicher Ordnung am Rand der Flure.

An den Wänden hingen feine Gemälde in goldenen Rahmen.

Beinahe so, als müsse Mona keine Kosten scheuen.

»Mom erwartet dich hinten im Speisesaal«, erklärte Bill. Er hatte Angeline abgeholt, nachdem sie das Geschenk seiner Mutter aktiviert hatte. Dafür hatte sie nur Niklas Bunker verlassen müssen.

Es war so erschreckend einfach gewesen.

Sie nickte ihm dankend zu und beobachtete, wie er durch die Haustür verschwand. Angeline bemerkte, dass er weder vorhin noch jetzt einen Schlüssel benutzen musste. Ließ er sie absichtlich offen? Oder war sie das immer? Warum? Schreckte das Äußere die meisten Diebe und Bettler ab? Oder wollte Mona, dass sie sich nicht eingesperrt fühlte? Aber warum nahm sie keine Rücksicht auf Sicherheit? Das Haus schien immerhin nicht in der besten Gegend Merichavens zu liegen.

Sie atmete tief durch und drückte ihren Schulrucksack wie einen Schild an ihren Bauch. Angeline hoffte inständig, dass sie an alles gedacht hatte. All ihre alten Sachen befanden sich in der Tasche. All die sinnlosen Schulaufzeichnungen und Stifte.

Sie hatte ihre Jacke rein gequetscht. Hatte jede einzelne Büroklammer eingepackt! Immerhin wollte sie nicht, dass irgendjemand Rückschlüsse auf ihre Herkunft ziehen konnte.

Nichts durfte Kim, Lucifer oder Trigger einen Anreiz geben, ihr Zuhause zu suchen oder gar zu finden.

Und diejenigen, die von Raptioville wussten? Sie war sich sicher, dass Niklas ihr erstmal etwas Freiraum lassen würde. Er würde sie vielleicht beobachten, aber das wäre auch schon alles. Und Michael-

Angeline hielt inne, als ihr Herz wieder schmerzte. Es hatte wehgetan, diesen Abschiedsbrief zu schreiben. Jeder Strich war ein Dorn gewesen. Ein Nagel, den sie erst in ihr eigenes Herz rammen musste. Buchstaben, von denen sie sich ablenken musste. Die sie abschütteln wollte. Die sie nicht loswerden konnte.

Sie zwang ihre Füße vorwärts, während sie sich die Worte, die sie auf das Papier gepresst hatte, die ihre einzige Antwort gewesen waren, in Erinnerung rief. Sie ordnete ihnen ein Gefühl der Gleichgültigkeit zu. Versuchte sie zu … Es tat so weh.

Angeline bemühte sich, ruhig zu bleiben. Sie musste tief durchatmen. Sie dachte an ihren Plan. Der einzige Plan, der ihr helfen konnte, das Kind zu beschützen. Ihr Kind zu beschützen. Michaels! Der Plan, durch den das Kleine nicht bei Fremden aufwachsen würde. Der Plan, für den sie Monas Hilfe bräuchte. Sie musste die Dinge leise, unter der Hand klären. Nur so konnte sie alles in Bewegung setzen. Nur so konnte sie Vorkehrungen treffen. Schutzmaßnahmen vorbereiten.

Und auf das Verständnis einer Person hoffen, die in den letzten Jahren kaum ihre Anwesenheit toleriert hatte.

Angeline blieb stehen. Was war das? Sie war sich sicher, etwas gehört zu haben. Da! Da war es schon wieder! Ein Gurren? Ein Glucksen? Neugierig schob sie sich weiter. Sah in den Speisesaal. Auf das Baby – nein, das Kleinkind, das fröhlich auf einer kleinen Krabbeldecke saß. Es brabbelte vor sich hin. Versuchte, einige Formen in die vorgesehenen Löcher eines Eimers zu stopfen. Machte einen frustrierten Gesichtsausdruck, als die Kugel nicht passen wollte. Als alle Mühen vergeblich wirkten.

Angelines wollte zu dem Kind zu gehen. Sie wollte ihm helfen. Sie wollte den Jungen hochnehmen! Sie spürte, wie ihre Mutterinstinkte zum Leben erwachten. Instinkte, die sie streng beiseiteschob. Stattdessen sah sie durch das restliche Zimmer. Auf die dunkelhäutige Frau, die ihr den Rücken zukehrte und auf Mona, deren stechende Augen sie beobachteten.

Sicher lief Angeline an dem Kind vorbei zu einem der freien Stühle am Esstisch. Sie ließ sich darauf nieder. Das Kind schräg hinter ihr. Außerhalb ihres Blickfeldes.

»Ich hatte dich schon früher erwartet«, grüßte die ältere Frau.

»Und ich wollte dir erst nicht glauben«, erwiderte die Schwangere und beobachtete die andere Person am Tisch. Wie die Frau ihre Braue hochzog, als hielte sie nicht sonderlich viel von Angeline. Als wäre sie enttäuscht von ihr.

»Ich hoffe, dich stört Jens Anwesenheit nicht«, erklärte Mona gelassen, »Sie hatte leider keinen Babysitter für Leo gefunden und als Großmutter kann ich den Kleinen schlecht sich selbst überlassen, wenn sie gleich losmuss.«

Angeline schüttelte den Kopf. Sie konnte das Kind kurz aus den Augenwinkeln sehen und zwang sich, den Jungen zu ignorieren. Stattdessen fokussierte sie sich auf die Personen vor ihr.

»Kennards Spur führt zu den Vixen. Allerdings ist es noch fragwürdig, wie wir sie unterwandern können. Swesdotschka hatte den Klub als Rückzugsort gegründet, von daher ist es sehr wahrscheinlich, dass die Örtlichkeiten an das Tunnelsystem angeschlossen sind oder Kennard bereits wieder transportiert wurde«, erklärte Jen gerade.

Mona summte still vor sich hin. Lächelte leicht. Nickte.

»Dann schick Sissys Freundin rein. Sie sollte keine Probleme damit haben, etwas Haut zu zeigen.«

Jen stimmte zügig zu und stand auf. Sie ging zu dem Kleinkind, streichelte kurz seinen Kopf im Vorbeigehen und verschwand wortlos im Flur.

Erschrocken wandte sich Angeline ab, als sie bemerkte, dass ihr Blick an dem Jungen hängen geblieben war. Allein der Anblick wollte sie zum Lächeln bringen. Ihre Hand war auf dem Weg zu ihrem Bauch!

Schlimm genug, dass sie ihre Gefühle nicht mehr ausblenden konnte, aber nun so etwas? Wie sollte sie da noch vernünftig bleiben? Wie sollte sie da die richtigen Entscheidungen treffen?

Wenn sich doch alles so falsch anfühlte …

»Mir kam zu Ohren, dass du meine Bezahlung nicht dabei hast«, begann Mona und rührte in einer Teetasse rum. Ihr Blick war gesenkt. So, als hätte sie Angelines Ausrutscher nicht bemerkt.

Doch wagte Angeline es nicht, sie zu unterschätzen.

»Muss man im Laden nicht auch erst die Ware präsentieren, ehe bezahlt wird? Und bei dem, was ich will, kann ich leider kein Risiko eingehen. Wer sagt mir, dass du mich nicht links liegen lässt, sobald du diese komische Schatulle bekommen hast? Wer sagt mir, dass du mir dann überhaupt noch helfen willst? Oder deinen Teil bis zum Schluss einhalten würdest?«

Mona nahm den Löffel aus dem Tee. Sie legte ihn stumm auf einer Serviette ab, ehe sie Tasse und Untertasse anhob.

Genüsslich schlürfte sie ihr Getränk, während ihr Blick auf Angeline ruhen blieb.

»Dann willst du mir nicht vertrauen?«, die Enttäuschung klang so unecht, dass die Schwangere sie nicht einmal im Traum ernst genommen hätte.

»Vertrauen muss man sich verdienen. Und derzeit kenne ich dich nicht ausreichend dafür«, erklärte sie ruhig und spürte, wie sich alles in ihr anspannte. Als wartete ihr Körper nur darauf, die kostbare Fracht vor etwas oder jemanden zu beschützen.

»Aber du vertraust mir mehr als Niklas?«

Das Schweigen war der Schwarzhaarigen Antwort genug und lächelnd flogen ihre Augen über Angelines Form, als würde sie etwas abwägen, »Immerhin ist dir noch nichts anzusehen. Das ist ein Anfang. Etwas, womit man arbeiten kann.«

Dieses Mal konnte sie ihre Hände nicht stoppen. Monas Blick jagte ihr abgrundtiefe Angst ein und sofort umklammerte sie ihren Bauch, als müsste sie ihn vor der gesamten Welt verstecken. Sie musste sich dazu zwingen, ihre Furcht zu verbannen. Sich ins Gedächtnis rufen, warum sie hier war.

Was sie wollte.

»Du kriegst deine Bezahlung, wenn du mir so hilfst, wie ich es will. Wenn du mir schwörst, mei-«, sie stolperte leicht über die Worte, sog tief Luft ein und ließ den Sauerstoff ihre Panik verdrängen, »Wenn du mir schwörst, dieses Kind zu beschützen. Mir ist egal, was mit mir passiert. Aber dem Baby darf nichts geschehen. Es soll normal aufwachsen. Mit einer Familie. Mit seiner Familie.«

Nun legte sich ein nachdenklicher Ausdruck in Monas Augen. Sie wippte ihre Tasse umher, sodass sich ein kleiner Strudel in der Mitte bildete.

»Von den Myles leben nur noch eine Hand voll. Und deine nächsten Verwandten sind in Raptioville – unter Niklas Aufsicht. Ich glaube kaum, dass du all die Mühen auf dich genommen hast, nur um ihm das Kind dann unter die Nase zu halten«, murmelte Mona vor sich hin.

»Das muss nicht deine Sorge sein«, sicher starrte Angeline die Ältere an, »Ich brauche dich lediglich dafür, dass du mich zurück nach Raptioville bringst, deine Augen und Ohren offenhältst und dieses Kind notfalls beschützt. Sobald es auf die Welt gekommen ist, wirst du deine Bezahlung erhalten.«

»Und Niklas wird eins und eins zusammenzählen. Ich kann mich noch so viel umhören, sobald er herauskriegt, wer die Eltern sind, wird er es gegen euch benutzen. Es braucht nur eine Vorsorgeuntersuchung und schon wird er auf die Daten zugreifen können. Du darfst ihn nicht unterschätzen«, ihr Blick wirkte wahrhaftig besorgt und für einen Moment wollte Angeline ihren Plan über Bord werfen.

Aber dann dachte sie an die Alternativen. Das Kind bei Fremden lassen? Zu dieser Eve’s Foundation gehen, was auch immer das war? Es Mona geben? Nein. Nein. Nein. Und nochmals nein!

»Das Kind wird nicht meines sein«, sprach sie die Worte aus, die ihr fast Tränen in die Augen treiben wollten, »Ich habe das Abkommen zwischen Niklas und Radius in ein anderes Licht gerückt. Wenn es bei Mom aufwächst und sie es zumindest nach außen hin als ihr geliebtes Enkelkind bezeichnet, wird es bis zur Volljährigkeit sicher sein. Und wenn ich es schaffe, Marie davon zu überzeugen, dass wir die Rollen tauschen, wird Niklas nicht einmal wissen, dass ich schwanger war«, sie sah auf ihre Hände herab. Hände, die vor einigen Stunden noch so gezittert hatten, als sie die Möglichkeiten durchgegangen war.

»Allerdings hast du nicht das beste Verhältnis zu deiner Zwillingsschwester. Warum sollte sie dir also helfen?«

Monas Frage war berechtigt. Es war eine Frage, die sie für Stunden durch ihren Kopf geschleudert hatte. Es war ein seidener Faden der Hoffnung, der jedoch immer stärker, immer fester wurde, je mehr sie darüber grübelte.

»Vor ein paar Jahren war dieser Fall in den Medien. Wir hatten in der Schule darüber gesprochen«, flüsterte sie, »Es ging um dieses Mädchen, Rebekka? Bella? Irgendetwas mit einem Be im Namen«, sie erinnerte sich daran, wie Diana und Marie sich in die Haare bekommen hatten, »Sie war schwanger und hatte dann ihren Freund der Vergewaltigung bezichtigt, weil sie das Kind abtreiben lassen wollte. Es ging durch alle Nachrichten. Mom hatte sogar nach Referenzfällen gesucht, denn irgendwie waren alle Beweise widersprüchlich… Marie war damals in der Schule explodiert. Sie hatte geschrien und getobt. Gemeint, dass es unrechtens wäre, ein Kind abzutreiben, nur weil die Beziehung nicht so rosig aussähe. Dass sie nicht verstehen könne, wie man erst Jahre mit einer Person zusammen sein konnte und diese dann anzeigen würde. Vertrauensbruch, Mord, hatte sie gerufen. Unsere Lehrerin musste Marie am Ende zum Direktor schicken«, Angeline rief sich jedes Detail wach, jedes Wort, jede Antwort, die Diana ihrer Schwester an den Kopf geworfen hatte und die die Strom abgeblockt hatte.

»Aber damals hatte sie von einem fremden Kind gesprochen. Es ist etwas Anderes, wenn es eines betrifft, das man dann selber sein Eigen nennen muss«, entgegnete Mona ruhig.

Ja. Das hatte Angeline auch verfolgt. Es hatte sie gequält. Hatte sie nachts wachgehalten, seitdem ihr der Gedanke zum ersten Mal gekommen war.

Und dennoch …

Marie war ihre Schwester. Ja, sie hatten nicht das beste Verhältnis zueinander. Jedoch würde sie ihr Kind lieber bei dieser und nahe bei Tyler lassen, als irgendwo, wo sie es niemals wiedersehen könnte.

»Das mag sein. Allerdings musst du sie nicht überzeugen. Ich werde mit ihr reden«, ihre Hand legte sich auf die Anhänger, auf die goldenen Plättchen, die Michael einst gesucht hatte. Sie waren der Grund, warum sie sich damals im Laden getroffen hatten, »Es wird funktionieren«, beteuerte sie.

Der Junge hinter ihr brabbelte etwas und langsam stand Mona auf. Sie ging zu dem Kleinen herüber, strich ihm so liebevoll ein paar Haare aus dem Gesicht, als wäre er die wichtigste Person im Raum.

»Du übersiehst dabei nur einen Punkt, Angeline«, sie half ihm, einen Würfel in das richtige Loch zu stecken und freudig fiel der Junge beinahe um, als er klatschte, »Du wirst dein Kind nicht viel zu Gesicht bekommen. Es wird Maries Kind sein.

Und um es zu beschützen, dürftest du es niemals auch nur zu lange von der Seite ansehen. Du könntest nie so für das kleine Wesen da sein, wie es deine Pflicht als Mutter wäre.«

»Ich weiß. Aber so ist es besser«, gab sie zu, als sie an ihr Gefühlschaos dachte. Sie spürte, wie ihr Tränen entrinnen wollten und schob diese streng beiseite, »Ich musste Moms Deal mit Niklas anders auslegen, damit er mich gehen lässt … Ich habe nur ein Jahr«, gab sie zu, »Ich hatte schon vorher … Als Michael so verwundet war … Ich musste irgendetwas tun und-«

»Ich weiß«, Mona kam mit dem Jungen auf dem Arm zurück. Sie setzte sich ihr gegenüber. Ließ den Kleinen den Löffel greifen. Ließ ihn das verzierte Metall bestaunen, »Doch nach all dem, was mir zugeflüstert wurde, hätte ich nicht erwartet, dass du nochmal zu diesem Sadisten zurückwillst.«

Angeline konnte ihren Blick nicht von dem Kind abwenden. Sie lächelte still. Beobachtete die großen Augen, die sie fragend anstarrten. Die noch von so viel Unschuld sprachen. Unschuld, die gewiss nicht lange anhalten würde …

»Ich muss«, presste sie hervor, »Ich kann Michael nicht dort zurücklassen. Nicht Lucifer. Nicht Kim oder Trigger. Sie sind ein Teil meiner Familie geworden und ich weiß … Wenn ich nicht zurückkomme, wird Niklas Michael etwas antun. Ich konnte ihn dazu bringen, dass er mir seine Sicherheit für das nächste Jahr garantiert, aber danach?«, der Junge, Leo korrigierte sie sich, streckte lachend die Hand nach ihr aus. Eine kleine Geste, die doch so schwer auf ihrem Herzen lastete.

»Vielleicht wäre es dann besser für dich, dich gegen Niklas zu stellen? Uns zu helfen?«, schlug Mona vor und Angeline legte den Kopf schief.

Sie hatte damit gerechnet. Hatte diesen Vorschlag schon die ganze Zeit erwartet. Ihn bereits viel früher vermutet.

»Nein«, sie schüttelte sanft den Kopf, »Meine Prioritäten müssen sich auf das Kind richten. Ich weiß, dass man mir die Schwangerschaft bald ansehen wird. Ich habe vielleicht noch ein, zwei Wochen Zeit, ehe Raptioville zu spät wäre. Dann würde der Plan nicht mehr klappen und unser Deal wäre geplatzt«, verkündete sie mit fester Stimme und sah Mona direkt in die Augen.

»Du willst also dorthin, Schutz für dein Kind und eine Absicherung vor Niklas‘ Schläfern?«, fasste die Ältere zusammen und Angeline nickte, wenngleich sie den letzten Punkt so nicht angesprochen hatte, »Wenn du dein Wissen auf die Leute beschränkst, die direkt involviert sind, sollte Letzteres kein Problem sein … Trotzdem würde ich dir sicherheitshalber Johnnys Codewörter geben, damit er dir notfalls helfen kann.

Klingt das angemessen?«

Nachdenklich ließ die Schwangere sich die Worte nochmal durch den Kopf gehen. Sie wog die Vor- und Nachteile ab. Bedachte ihre eigenen Bedingungen. Die Sachen, die sie gefordert hatte. Die ihr angeboten wurden.

»Weder du noch irgendeiner deiner Leute soll sich zu stark in den Vordergrund drängen. Ich will nicht, dass Niklas etwas ahnt«, murmelte sie.

»Er wird wissen, dass ich dich nach Raptioville gebracht habe – ein Gefallen, den wir auf eine offene Rechnung mit Radius schieben. Aber darüber hinaus wird er nicht mal unsere Schatten sehen«, erklärte Mona.

Und Angeline stimmte ihr zu.

Lucifer starrte auf seinen Bruder. Apathisch rührte dieser sein Essen um. Eine Hühnersuppe, die der Ältere aus einigen Instanttüten und ein paar Möhren zusammengeworfen hatte. Kein guter Job, aber besser als nichts, dachte er sich, während er beobachtete, wie Michaels Blick in die Ferne glitt.

Sein Bruder wirkte so zerbrochen.

Er schluckte die Wut herunter, die abermals in ihm aufsteigen wollte. Die ihn einnehmen wollte. Sie hatten das Gespräch schon durch. Sie hatten sich über alles gestritten. Sie hatten sich ausgesprochen. Sie hatten einander zugehört.

Und dann wieder losgeschrien.

Er ballte seine Hand zur Faust. Der Verband spannte sich an. Die Wunden schmerzten. Zügig verschwand Lucifer im Bad, um sich kaltes Wasser ins Gesicht zu werfen. Er betrachtete sein Spiegelbild. Wollte darauf einschlagen.

Verdammter!

Er war sofort zu seinem Bruder geeilt, als Kim gemeint hatte, dass dieser den Brief ihrer Mitbewohnerin wohl schon gelesen hätte. Er war rübergesprintet. Zu Michael. Wollte sich um den Jüngeren kümmern.

Nur hatte dieser zu viel Frust geladen und kein Ventil parat.

Wütend hatte er Lucifer angeschrien. Ob er denn nun glücklich wäre? Ob ihm denn bewusst war, wie viel ihm dieses Mädchen bedeutet hatte? Warum sich der Ältere denn nicht freute?

Immerhin war sie doch weg! Michael hatte getobt und gebrüllt. War irgendwann in ihrer Küchenzeile zusammengebrochen. Hatte lachend auf den Kühlschrank gestarrt. Etwas von Eiern gemurmelt und nur noch einen Satz gesagt.

»Sie hatte mir nicht von ihrem Deal mit Niklas erzählt … Hat sie mir denn nicht vertraut?«

Es hatte Lucifer geschmerzt, Michael so zu sehen. Und so fand er es nicht mehr in sich, mit ihm zu schimpfen oder ihn gar als Narren zu bezeichnen. Er schlug dem anderen einzig vor, das Mädchen zu suchen. Sie dazu zu zwingen, es ihnen zu beichten, damit sein Bruder wenigstens etwas Seelenfrieden bekäme.

Doch schüttelte dieser nur schwach den Kopf.

Seitdem war Michael – der, den er laut dem Versprechen mit seiner Mutter auf ewig beschützen sollte – ein distanziertes Wrack. Er sprach kein Wort. War ein wandelnder Toter. Kaputt.

Nur noch eine Hülle seiner selbst. Er rührte fast nichts zu Essen an. Trank kaum noch seinen Lieblingssaft. Blieb die meiste Zeit auf dem Sofa oder seinem Bett liegen.

»Verdammte Scheiße«, zischte Lucifer leise und spürte, wie sich seine Fingernägel in die Haut bohrten. Er sah auf seine verwundete Hand. Den Verband, den Kim ihm vorgestern angelegt hatte. Kleine braune Flecken schimmerten hindurch und ruckartig riss er den weißen Stoff auf. Er ließ ihn zu Boden fallen. Nahm sich einen Neuen aus dem Erste Hilfe Kasten.

Legte ihn sich krampfhaft allein an.

Eine Ablenkung, die ihn dennoch nicht Michael vergessen ließ.

Lucifers Pieper meldete sich in der Stille ihrer Wohnung. Eine ungewohnte Stille, da es sein Bruder sonst nie hinbekommen hatte, leise zu bleiben. Es hatte ihn einst genervt, wenn der Jüngere laut durch die Zimmer polterte oder irgendetwas im Flur umwarf.

Nun wünschte er sich diese Zeit flehentlich zurück.

Seine Augen flogen über die Zahlen auf dem kleinen Gerät. Er steckte es eilig weg. Holte seine Jacke, seine Waffe und war bereits an der Tür.

»Auftrag, bin bald wieder da« Keine Antwort. »Versuch bitte, wenigstens die Suppe aufzuessen« Stille. »In Ordnung?«

Lucifer sah zu seinen Bruder herüber. Starrte auf dessen gebeugte Haltung. Die Art und Weise, wie dieser den Löffel zwischen zwei Fingern hielt. Als wäre es ihm egal, wenn er ihm entgleiten würde.

»Ich beeil mich«, verkündete er noch einmal, ehe er zum Treppenhaus rannte. Er holte Kim auf der Hälfte des Weges ein und sofort joggte sie mit.

»Bist spät dran«, bemerkte sie. Worte, denen er keine Beachtung schenkte. Sie wusste, wie es Michael ging. Eins und eins zusammen zu zählen war da nicht besonders schwierig.

»Irgendeine Vermutung, worum es geht?«, fragte er also nur. Je schneller sie fertig waren, desto eher war er wieder bei seinem Bruder.

»Nicht wirklich. Santa hat bislang recht wenig angestellt. Und es gibt derzeit zwar Probleme mit einigen Cops, aber eigentlich sollte sich das auch längst geklärt haben«, schulterzuckend eilten sie den Gang zu Niklas Tür entlang.

»Könnte sie ihre Rechnung unbezahlt gelassen haben?«

Die Worte entflohen Lucifer so schnell, als hätte er sie schon die letzten Tage mit sich geschleppt. Ursprünglich war es ein flüchtiger Gedanke gewesen. Ein flüchtiger Gedanke inmitten eines Streits. Als er allerdings realisiert hatte, wie zerbrochen sein Bruder von ihrem Verschwinden war, hatte er ihn eilig fortgeschoben. Dennoch …

Er wusste nur von ihrem ersten und vielleicht sogar einzigen Gefallen, den die Jade begonnen hatte. Diese Aktensuche. Doch wirkte es zu schwach. Zu einfach. Nicht mal den Aufwand wert. Er hatte später noch einmal nach dieser Swesdotschka gesucht. Hatte ihren Namen im Internet und in den Datenbanken des Struwwelpeters gefunden. In Dateien, die Niklas bereits seit Jahrzehnten besaß.

»Möglich«, Kim runzelte die Stirn, als würde sie über etwas Anderes grübeln.

Die nichtssagende Antwort ignorierend, streckte Lucifer die Hand aus. Er klopfte an die dicke Tür, die sie von Niklas trennte und wartete geduldig.

»Wirklich mal schnell heute«, grinsend begrüßte sie ihr Chef und hielt ihnen sogleich einen Zettel hin.

Kim nahm das Papier entgegen. Legte den Kopf schief. Zeigte es ihrem Partner.

»Das kann nicht dein Ernst sein«, entfuhr es Lucifer, sobald er die Sachen las, »Wir sollen für dich einkaufen? Das hat eine so hohe Priorität?«

»Was soll ich sagen? Mein Zuckerhaushalt könnte sonst in den Keller reiten«, entgegnete der Mastermind grinsend, »Hast du etwas Besseres zu tun? Oder passen dir meine Aufgaben nicht mehr in den Kram? Ich dachte, wir hatten ein paar Deals, wenn ich bedenke, wie oft du mich schon um Hilfe angefleht hast.«

Lucifer biss sich auf die Zunge. Er wollte den Mann erwürgen. Ihn auseinandernehmen. Ihn foltern. Ihn schreien hören!

Dann echote nochmal die erste und einzige Drohung in seinen Ohren wieder. Worte, die ihm Niklas vor Jahren zugeflüstert hatte. Die ihn erschaudern ließen. Die gegen all das standen, was er seinen Eltern versprochen hatte.

Er konnte nicht zulassen, dass sich der andere weitere Hebel schuf.

»Ihr habt eine Stunde und nun entschuldigt mich, ich habe wichtigere Gespräche zu führen«, erklärte Niklas und schlug die Tür vor ihrer Nase zu. Lucifer hatte nur noch das Jackett erblicken können, das hinter dem Struwwelpeter an der Wand hing. Schwarz. Sauber. Gebügelt.

Besuch? Hatte er sie deswegen nicht wie sonst reingelassen? Oder war er mit seinem Ausruf böse angeeckt? Nicht, dass es ihn störte. Solange sich Niklas nicht persönlich angegriffen fühlte, unternahm er selten etwas gegen seine eigenen Leute. Verschwendung von Ressourcen oder so ähnlich, hatte er es einmal bezeichnet.

»Gut …«, nachdenklich überflogen Kims Augen die Liste. Sie ignorierte Lucifers schlechte Laune und Wut. Gefühle, die seine Schultern zum Beben brachten, »Wo kriegen wir drei Dutzend Packungen Gummitiere, fünf Dutzend Packungen Bonbons und sieben Dutzend Packungen Lollis in unterschiedlichen Sorten her? Das hat kein einziges Geschäft auf Lager.«

»Wir stehlen das Zeug aus ‘ner Fabrik«, murmelte Lucifer die Antwort, die ihm als erstes in den Sinn kam und machte auf dem Absatz kehrt. Frustriert eilte er in Richtung Garage – Kim direkt hinter ihm.

»Du willst am helllichten Tage innerhalb einer Stunde eine Fabrik überfallen und das Zeug herbringen?«

Etwas an ihrer Tonlage klang unsicher, so als würde sie eine riesige Schwachstelle in seinem Plan wittern.

»Hast du ‘ne bessere Idee?«

»Nein, aber … Himmel, Lucifer! Ich wollte schon immer mal eine Fabrik ausrauben!«, begeistert rannte sie voran und er konnte nur noch mit den Augen rollen.

Er wusste, wer mal wieder seine Naschtage hatte.

Es war der zweite Samstag im Mai, als Rachel sie anrief und sich mit ihr treffen wollte. Sie fragte, ob Marie Zeit hätte und ihr etwas Gesellschaft leisten könnte. Dass sie zur Hauptstraße runter wollte. Dass sie vielleicht noch ein paar neue Sachen kaufen würde, wenn sie eh schon mal draußen war. Und dass sie die Strom gerne als Begleitung dabeihätte.

Maries erster Instinkt war es, das Telefonat zu beenden und stattdessen lieber Schularbeiten zu machen. Sie wollte nichts mehr mit dem Mädchen zu tun haben, dass die Cousine ihrer ehemalig besten Freundin war. Sie wollte sie nicht sehen.

Nichts von ihr hören. Und erst recht nicht eine dämliche Shoppingtour mit einem verwöhnten Lee-Balg unternehmen!

Dann mischte sich Tyler ein.

Er hatte mitbekommen, wie ihr Handy geklingelt hatte. Er hatte sie angetippt. Hatte sie gefragt, ob sie sich so wohler fühle – ganz allein, ohne einen einzigen Freund. Jedes Wochenende daheim. Ob sie es denn vorzog, auf ihn und Jimmy aufzupassen.

Und Marie hatte genervt den Kopf geschüttelt.

Es gruselte sie manchmal, wie tiefgründig ihr jüngerer Bruder sein konnte. Wie erwachsen und erfahren er dann wirkte. Er war wie aus einem alten Horrorfilm, in dem die kleinen Kinder die Monster kannten oder Dinge wussten, die alle anderen zum Erschaudern brachten.

Und im nächsten Augenblick war er wieder ihr winziger, unschuldiger Bruder. Ein Junge, der lachend mit seinem Freund spielte. Der mit dem Gartenschlauch ihren Vater nassspritzte und eilig weglief, damit er ja keinen Ärger bekäme. Der immerzu vergaß, seine Schuhe oder Taschen im Flur wegzuräumen. Der sich mit seinen Hausaufgaben schwertat.

Sie dachte über die Art und Weise nach, wie er sie angesehen hatte, als sie zum Treffpunkt lief. Der Ausdruck in seinen Augen hatte dem ihrer Mom geähnelt. So hatte sie Marie zu Weihnachten angeguckt und … Seither hatte das Mädchen nicht mehr richtig mit ihrer Mutter gesprochen. Sie hatte ihren Eltern auch nicht von ihrem kleinen Bummeltrip erzählt. Warum sollte sie? Ihren Vater interessierte es nicht und ihre Mom kümmerte sich nur noch um Tyler.

Marie war ihnen egal.

»Hey! Hier drüben!«, grüßte sie Rachels Stimme von der gegenüberliegenden Straßenseite und zügig, aber nicht rennend schritt die Ältere herüber.

»Hi«, quetschte Marie hervor, als die andere sie bereits in die Arme riss. Ihre Haare waren hellblau gefärbt – fast so wie der Himmel. Sie rochen noch nach Chemie und stachen aus der kleinen Masse an Menschen grell hervor.

»Es tut gut dich wiederzusehen! Wie geht es dir? Du wirkst immer so zurückgezogen in der Schule!«, eilig zog sie Marie den Gehweg entlang und sofort hüpften ihre Haare mit jedem Schritt mit. Ein seltsamer Anblick für die Strom, die die gefärbten Mähnen nicht mehr gewohnt war.

»Geht so… Habe mich viel um Tyler gekümmert«, wich sie aus und ließ sich an ein größeres Ladenfenster zerren. Einige Puppen präsentierten die neusten Trends hinter der Scheibe. Sie nahmen obszöne Posen ein, an die sie selbst niemals denken würde.

Zumindest nicht mehr.

»Ja, aber sonst? Und jetzt komm mir nicht mit Schularbeiten!

Die Karte wird irgendwann alt, wenn man sie immer bei seinen Alten verwenden muss.«

Marie lauschte Rachels Worten. Sie fand es eigenartig, so ungezwungen auf offener Straße zu plaudern. Vor allem, weil die Jüngere sie so freundlich behandelte, obwohl sie wissen musste, was zwischen Diana und ihr los war.

»Rachel …«, begann sie, nur kam sie nicht weit.

»Oh, guck mal! Was hältst du von dem Rock? Könnte der mir stehen?«, fragte die andere und zeigte auf ein kurzes blaues Ding, das aus ihren bunten Haaren gemacht sein könnte. Marie war sich nicht mal sicher, ob es als normales Kleidungsstück durchging, so knapp, wie es ausfiel.

»Kommt drauf an, wo du ihn tragen möchtest«, erwiderte sie, doch war sie sich unsicher, ob Rachel ihr überhaupt zuhörte.

»Das Top ist auch nicht schlecht. Es würde Sairl sicherlich gefallen … Aber Dad wäre es zu knapp«, murmelte sie und Marie spürte, wie Rachels Gleichgültigkeit sie nervte.

Wie konnte sie früher so gewesen sein? So ignorant? Sie hatte geraucht, ihre Gesundheit missachtet, sich nur für Jacob interessiert! Und sonst? War sie wirklich so beschränkt gewesen? Erst später hatte sie die wahren Hürden des Lebens erlebt. Sie hatte ihre Mom auf eine Art und Weise verloren, die ihr vorher nicht mal in den Sinn gekommen wäre! Hatte die Schmerzen ihres Bruders gespürt, als wären es ihre eigenen!

Hatte nur dank des fehlenden Vertrauens zu ihrem Verkäufer endlich mit dem Rauchen aufhören können! Hatte realisiert, wie unbeständig das Leben, wie bescheuert es war! Verdammt. Ihre Schwester wurde in einem dämlichen Tante-Emma-Laden entführt!

Sie wollte dazu ansetzen, etwas zu erwidern, als sie ein kleines Mädchen anrempelte. Heftig schlug der winzige Blondschopf gegen ihre Seite, warf Marie beinahe um und rannte sofort weiter.

»Man kann sich auch entschuldigen!«, schrie sie dem Kind hinterher, dass vielleicht gerade mal in die erste Klasse gehen konnte.

»Sie schien es wirklich eilig zu haben«, bemerkte Rachel und sah der Kleinen nach, »Hast du gesehen? Sie hat geweint.«

Schuldgefühle überkamen Marie. Sie spürte, wie sie Mitleid für das Mädchen bekam. Doch schob sie es fort, als sie endlich Rachels Aufmerksamkeit hatte.

»Das beiseite… Was willst du von mir?«

Sie beobachtete, wie sich die Augen der Lee weiteten. Wie sie kurz zur Seite blickte. Wie sie Abstand von dem Schaufenster nahm. Wie ihre Arme sich um ihren dünnen Leib schlangen.

»Ich weiß, ich sollte mich nicht einmischen… Und Dia wird bestimmt voll sauer, wenn sie davon erfährt! Aber Sairl hatte mir von deinem Streit mit Jacob vor einer Weile erzählt und wie du deinen Bruder in Schutz genommen hast. Und Dia … Sie regt sich immer mal wieder über dich auf. Wie du dich erst so böse und nun so normal und liebevoll verhältst. Dass sie dir das nicht abkauft und … Sie und Sairl hatten sich letzte Woche dann total zerstritten«, Rachel sah zur Straße, beobachtete die vorbeifahrenden Autos, »Es war schrecklich. Ich weiß, wie nah ihr euch einmal gestanden habt … Und ich weiß, dass ihr beide euch schlimme Dinge an den Kopf gewor-«

»Du meinst, dass sie mir Idiotien an die Stirn getackert hat?

Mich ausgesperrt hat, sobald wir die Schule verließen? Nur eine Farce aufgesetzt hat?«, hinterfragte sie giftig und die Jüngere zuckte zusammen.

»Okay. Dia ist nicht perfekt. Das ist keiner von uns. Aber sie hat auch ihre guten Seiten. Als das mit mir und Sairl noch nicht von Großvater abgesegnet war, hat sie mir immerzu ein Alibi gegeben – wohl wissend, dass sie deswegen in gewaltige Schwierigkeiten geraten könnte. Als ich mal Dads Teleskop verbogen hatte, hatte sie die Schuld auf sich genommen. Sie hat mich ihr ganzes Leben lang beschützt. Und ich will sie nicht mehr leiden sehen, nur weil ihr euch nicht vernünftig aussprechen könnt!«

Marie zuckte zusammen. Rachels Stimme war immer lauter geworden. Immer eindringlicher. Mittlerweile wurden sie neugierig von den anderen Passanten beäugt. Sie wurden beobachtet. Getuschel schlich sich an.

Aber all das war irrelevant. Nur ein Teil des Ausrufes war wahrhaftig bei ihr angekommen und hatte sich in ihren Kopf genistet.

»Sie leidet?«

»Sie versucht, es sich nicht anmerken zu lassen. Sie war ja immer die Stärkere. Sie musste immer die Stärkere sein, weil Großvater sie als seine einzige Erbin sieht. Aber … Ich spüre es«, gestand Rachel leise.

Marie bedachte das Mädchen vor ihr mit einem abschätzenden Blick. Sie bemerkte auf einmal, dass es das erste Mal war, dass sie sich so viel mit der anderen Lee allein unterhalten hatte.

Sonst war immer Diana dabei gewesen. Ihre Freundin hatte sie dazu überredet, sich zusammenzureißen. Die Jüngere nicht in Verlegenheit zu bringen. Sie zu achten. Sich nicht über sie lustig zu machen.

Ganz anders, als sie damals mit Tyler umgesprungen war …

»Ich kann ja mal gucken, ob sie mit sich reden lässt«, murmelte Marie still.

Sie glaubte, dass ihre Worte im Lärm der Straße untergehen mussten, doch bewies ihr Rachels strahlendes Gesicht das Gegenteil. Dankend umarmte sie Marie. Presste sie an sich, bis diese sich kaum aus dem Klammergriff zu befreien wusste.

Kapitel 2: Über Zweifel

Drei Tage waren seit dem Gespräch mit Mona vergangen. Drei Tage, in denen Angeline in dem großen Haus ausharren musste. Drei Tage, in denen sie über all ihre Möglichkeiten grübelte. Drei Tage, die sich schleppend hinzogen, während eine eisige Stille das Gebäude regierte.

Mona hatte sie vorgewarnt. Gemeint, dass es eine Weile dauern würde. Dass sie erst den Weg aus der Stadt absichern musste. Dass die Schwangere so lange in dem Versteck bleiben sollte. Dass sie hier sicher wäre.

Nur konnte Angeline ihr nicht vollkommen vertrauen. Nicht, solange sie glaubte, alles aufgeben zu müssen, um ihr Kind zu beschützen. Nicht, solange es um das Wohl dieses kleinen Wesens ging. Und vor allem nicht, solange es noch nicht im Schutz seiner restlichen Familie war. Irgendwie war sie sich sicher, dass Mona sich in Raptioville um das Kind kümmern würde. Doch hier?

Seufzend sah sie durch den Raum, in dem die Frau sie untergebracht hatte. Hohe Wände. Ein riesiges Bett. Ein gewaltiger Kronleuchter. Verzierte Fenster, die einen doch nicht hinaussehen ließen. Alles war so teuer eingerichtet und ähnelte dem Kinderzimmer ihrer Mutter. Es wirkte alles so … Falsch?

Angeline streckte sich. Sie zog Michaels alten Mantel enger um ihren Körper, wenngleich ihr dadurch zu warm wurde. Sie durfte hier nicht noch mehr Zeit verschwenden! Sie musste hier weg! Sie musste nach Raptioville! Sie musste mit Marie und ihrer Mom reden!

Ehe es zu spät wäre … Ihr Magen brummte leise und peinlich berührt, umarmte sie sich selbst, ehe sie ihr Zimmer verließ. Sie musste auch bald wieder etwas essen. Aber seitdem sie hier war, erfüllte sie eine nie zuvor gekannte Paranoia. Mona bot ihr zwar Speis und Trank an – und nicht zu wenig – allerdings konnte sie nichts zu sich nehmen, was sie nicht vorher jemand anderen essen sah.

Seither hatte sie sich noch nie davor gefürchtet, vergiftet zu werden, doch hier? Nun, wo sie schwanger war? Nun, da nicht mehr nur ihr eigenes Leben auf dem Spiel stand?

Sie blieb mitten auf der Treppe stehen, als die Schreie ihre Ohren erreichten. Sie starrte zurück. Hoch. Den Weg, den sie gekommen war, um zur Küche zu gelangen. Sie konnte nicht weitergehen. Fühlte sich wie erfroren.

Unschlüssig kaute sie auf ihrer Unterlippe. Atmete ruhig durch. Ging wieder zurück.

Sie folgte Leos Rufen. Ließ sich von ihrem Gehör leiten. Obwohl sie es nicht zugeben wollte, so war ihr der Junge die letzten Tage doch ans Herz gewachsen. Er war ein liebes Kind. So neugierig und unbeholfen. Mit einem Leuchten in seinen Augen! Als wäre die gesamte Welt sein persönlicher Spielplatz. Als kenne er noch keine Gefahren. Keine Ängste …

Vorsichtig schob sie die Tür auf, hinter der seine wütenden Rufe erklangen. Sie sah in einen großen Raum, der viel zu erwachsen für den kleinen Keks eingerichtet war. Nur seine paar Spielzeuge brachten Farbe hinein.

Leo saß mitten in dem Zimmer, eine Form in der Hand, die er immer wieder gegen ein rundes Loch vor ihm hämmerte. Er weinte frustriert, weil es nicht hineinpassen wollte. Trat mit seinen kleinen Füßen gegen die anderen Formen. Verteilte sie auf seiner Decke.

»Ist schon gut«, entflohen ihr die Worte, ehe Angeline sie aufhalten konnte und erschrocken bemerkte sie, dass sie bereits neben ihm stand.

Weit aufgerissene Augen blickten zu ihr hinauf. Sie konnte die Tränen darin ausmachen. Frusttränen?

»Wollen wir es zusammen probieren?«, hörte sie ihre Stimme fragen und kniete sich vorsichtig neben Leo.

Er betrachtete sie argwöhnisch. Verunsichert. Langsam wandte er sich ihr zu und hielt ihr die Form hin.

Ein kleines Dreieck.

»Na, ich kann es richtig wegpacken«, erklärte sie ihm ruhig,

»Aber du willst es doch lernen, oder? Solltest du es dann nicht versuchen?«

Sein Blick war überrascht. Er legte den Kopf schief. Starrte auf den großen Kasten vor ihnen. Den, mit den vielen Löchern für die Formen. Nachdenklich wanderten seine Augen darüber.

Schienen die Ecken und Kanten zu untersuchen. Schienen nach einer Lösung für sein Problem zu suchen.

»Es ist auch okay, wenn du alle Löcher probierst«, bemerkte sie und beobachtete, wie er ihren Rat befolgte. Als würde ihre Aufmerksamkeit ihn anspornen. Als hätte er verstanden. Als würde er sie nicht enttäuschen wollen … Langsam drehte er die Form in seinen winzigen Fingern. Schob sie über die Löcher und wieder zurück. Sie glaubte, sehen zu können, wie er nachdachte. Glaubte, seine Gedanken hören zu müssen, so klar, wie diese ihr erschienen.

Erschrocken sog er Luft ein, als die Form durch das richtige Loch fiel. Lachend klatschte er in die Hände und Angeline spürte, wie sich ein Lächeln auf ihr Gesicht legte.

»Er tut sich noch schwer mit den Ecken«, bemerkte jemand von der Tür und überrascht sah sie zu Jen, die gerade ihre Tasche beiseite warf, »Mona meint, das ist in dem Alter normal und dass er sich eh viel zu klug verhält… Sie muss es wissen.«

Angeline beobachtete, wie die Ältere zu ihrem Sohn ging, ihn hochhob und dieser sie mit brabbeligen »Mam-ma!« Ausrufen begrüßte.

»Na? Warst du auch schön artig? Mom hat dich sicherlich total verwöhnt, oder?«, als Antwort versteckte der Junge sein Gesicht hinter seinen kleinen Händen, »Aha! Du wirst mir nochmal ein ganz frecher Bengel, nicht?«, lachend wog sie ihn in ihren Armen.

»Er kann so … so ruhig … so geduldig sein. Ganz anders, als die meisten Kinder«, bemerkte Angeline vorsichtig. Sie hatte es längst aufgegeben, ihren Blick abwenden zu wollen. Diese dunklen Augen würden sie eh immerzu einfangen.

»Willst du dich wirklich mit mir über meinen Sohn unterhalten, wenn du doch bereit bist, dein Baby einfach so wegzugeben?«, giftig klangen die Worte in ihren Ohren wider und selbst Leo sah irritiert zu seiner Mama auf, »Dein ungeborenes Kind wegzugeben … Pf! Fehlt nicht mehr viel und wir können von einer Abtreibung reden!«

Eine Gänsehaut bildete sich auf den Armen der Schwangeren. Sie krabbelte unter Michaels Mantel und ließ sie erschaudern. Angeline wollte ihren Bauch umarmen, ihn vor den Worten beschützen, doch durfte sie nicht zu viel Zuneigung zeigen.

»Ich kann kein Kind großziehen«, zwang sie heraus, was sie sich so oft nachts vorgesprochen hatte, »Erst recht nicht in einer Stadt wie-«

»Wie was? Merichaven?«, Jen drückte ihren Sohn enger an sich und leise meckerte er rum, »Ich habe Neuigkeiten für dich, Liebes: Andere Mütter machen das auch! Es gibt viel zu viele Teenieschwangerschaften hier. Viel zu viele Bastarde, die Kinder, Mütter und Väter bedrohen. Und weißt du was? Die meisten Menschen sind nicht so feige wie du und setzen ihre Babys am Arsch der Welt aus!«

Als hätte Jen sie geschlagen, fuhr Angeline zurück. Sie starrte auf Leo. Glaubte, seine Zukunft sehen zu können. Wie er glücklich mit seiner Mutter aufwuchs … und wie sehr er in Monas Leben involviert wäre. Was er alles bereitwillig für die beiden Frauen tun würde. Wohin ihn das führen würde.

Sie schluckte.

»Wenn es feige ist, mein Kind in Sicherheit zu bringen, dann bin ich wohl der größte Feigling der Welt«, hauchte ihre Stimme schwach.

Sie wartete nicht mehr darauf, ob ihr die andere irgendetwas an den Kopf werfen wollte. Sie interessierte sich nicht für diese Beleidigungen. Für Angeline zählten die Worte nicht.

Und dennoch ging sie zurück auf ihr Zimmer – niedergedrückt von Sorgen, Zweifeln und Gewissensbissen. Ihre Wahl mochte die beste für das Kind sein… Aber das bedeutete nicht, dass sie diese mögen musste.

Sue hatte ihren Partner vor einer Viertelstunde, pünktlich zum Feierabend, beim Kindergarten seiner Tochter abgesetzt, damit er diese zur Abwechslung mal früher abholen konnte. Zufrieden hatte er sich nach einem langweiligen Arbeitstag von ihr verabschiedet und war mit Freudentränen in den Augen davongeeilt. Immerhin war sie seit diesem Jahr für ihren Dienstwagen zuständig. Nachdem ihr Privatauto kurz vor Merichaven gestohlen wurde.

Kelp hatte ihr das Fahrzeug geradezu aufgezwungen und Sue wusste auch, warum. Die eingebauten GPS-Sender könnte sie nicht so leicht abschütteln, wie einen Onkel zu Heiligabend.

Sie trommelte mit ihren Fingern auf dem Lenkrad und beobachtete die Kinder und Jugendlichen, die vor dem Gebäude entlangliefen. Einige hatten ihre Jacken ausgezogen und badeten im Sonnenlicht. Andere trugen sogar Shorts und Sandalen. Sie schienen alle bereit, den Sommer zu begrüßen.

Sprachen sicherlich über die Ferien im nächsten Monat …

Sie wartete, bis sie die Geschwister sah und betätigte dann die Lichthupe. Mittlerweile hatte sie den Wochenplan der beiden Stroms fehlerfrei im Kopf. Sie kannte ihre Sportkurse, ihre Routinen, ihre Angewohnheiten.

»Danke, Ms. Johnson«, grüßte Tyler sie, als er hinten ins Auto sprang und Marie sich auf dem Beifahrersitz fallen ließ.

»Tag«, bemerkte das Mädchen etwas leiser als sonst.

»Na, ihr zwei?«, sie wartete, bis beide angeschnallt waren, ehe sie den Wagen auf die Straße lenkte, »Ich hab beinahe geglaubt, ich wär zu spät dran.«

Seit mehreren Monaten war es nun schon zur Gewohnheit geworden, dass sie die zwei nach Tylers Judokurs abholte und heimfuhr. Es war eine Verabredung, die sie wortlos getroffen hatten, nachdem Sue anmerkte, ob ihre Eltern denn keine Zeit für die beiden hätten. Es wurden die ruhigen Momente in ihrer Woche, auf die sie sich immer freute, wenngleich sie es bedauerte, keine Antworten für die zwei zu haben.

»Kein Ding. Jimmy hatte eh noch Stress«, erklärte Tyler und traurig bemerkte Sue, dass er sich schon seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr direkt nach seiner anderen Schwester erkundigte. Aber nachdem sie ihn so oft enttäuschen musste, war es nur verständlich … Jegliche Informationen über Sophie Strom waren mindestens ein halbes Jahr alt. Das einzige Lebenszeichen, das sie von der ältesten der drei Geschwister hatte, war eine Andeutung, die Marie vor einem Monat entschlüpft war. Schwach gehauchte Worte, die nichtssagend ohne einen Beweis blieben …

»Ich hoffe, du lässt dich in nichts hineinziehen?«, scharf landeten ihre Augen durch den Rückspiegel auf ihn und eilig schüttelte der Junge den Kopf.

»Nein, nein! Und Jimmy ist ja sonst auch nicht so. Es sind nur die Anspannungen und Ängste vor dem Turnier diesen Samstag.

Es soll sogar irgendein wichtiger Ref aus Centy kommen!«, freudig holte Tyler mit seinen Händen aus und sprach so begeistert, wie jeder andere normale elfjährige Junge.

Doch Sue erkannte die fehlenden Falten in seinem Gesicht. Das Lächeln erreichte seine Augen nicht. Sein Blick achtete mehr auf den Verkehr, als auf die Leute, denen er so leidenschaftlich berichtete. Seine Fingerspitzen schienen verkrampft.

Alles Anzeichen. Alles Symptome, die ihr so vertraut waren.

Sie hatte sie einst im Spiegel gesehen. Hatte sie überwältigen müssen. Hatte sich wieder zum Fühlen zwingen müssen.

»Und du bist natürlich nicht aufgeregt«, bemerkte sie spaßig und für einen Augenblick wirkte er erschrocken. Dann erkannte er den Scherz, den sie in ihrer Stimme mitklingen ließ.

Vertraute der Maske, die sie aufsetzte.

»Doch. Etwas schon«, behauptete er und diesmal konnte sie seine Lüge klar und deutlich sehen.

»Ich weiß noch nicht, ob ich Samstag bis zum Ende bleiben kann«, mischte sich nun Marie ein, die einzige Strom, die auch nur entfernt normal auf Sue wirkte. Ja, sie war zwar anfangs etwas anstrengend gewesen und glaubte vielleicht an einige Verschwörungstheorien. Aber sie schien zumindest kein falsches Lächeln aufzusetzen.

»Ich habe gegen drei Schluss. Danach könnte ich Tyler abholen?«, schlug die Polizistin ihr vor und schweigend nickte das Mädchen.

Ja, Marie spielte definitiv niemandem falsche Gefühle vor. Sie schien zu unbeholfen dafür. Schien es nicht zu kennen. Es nicht zu benötigen.

Ihr kleiner Bruder dafür umso mehr.

Vier Stunden musste Angeline im Kofferraum ausharren, ehe Bill auf einer verlassenen Landstraße hielt und sie zu sich nach vorn holte. Danach waren sie über holprige Abkürzungen und staubige Waldwege gefahren. Hatten Orte passiert, deren Namen ihr nichts sagten. Hatten nur eine Hand voll Menschen gesehen. Selbst, als sie mehrfach am Straßenrand Rast machten, um sich die Beine zu vertreten oder damit die Schwangere ihre viel zu kleine Blase entleeren konnte, begegnete ihnen keine Menschenseele.

Mona hatte ihr geraten, die Reise ruhiger anzugehen. Immerhin würde der Stress dem Baby nicht guttun, hatte sie gemeint.

Doch fiel es Angeline nicht so einfach. Sie waren erst an einem warmen Mittwochabend, eine knappe Woche, nachdem sie zu der Frau gekommen war, aufgebrochen und die Zeit tickte in ihren Ohren im Prestissimo.

Zusätzlich dazu hatte Mona selbst ihre Verpflegung eingepackt. Wasserflaschen, belegte Brote, Früchte. Dinge, die Angeline die meiste Zeit nicht anrührte, bis Bill sie verständnisvoll angesehen hatte. So als verstände er ihre Sorgen, ihre Ängste, ihre Zweifel … Schweigend hatte er sich von allem etwas abgerissen und in seinen Mund gestopft. Er hatte die Sachen wortlos gekaut, heruntergewürgt, als wäre es für ihn nur eine weitere Aufgabe, die er geduldig auf sich nahm.

Ein stiller Segen.

Angeline sah müde auf das nächste Ortsschild. Sie glaubte, den Namen darauf schon mal irgendwo gehört zu haben. Bestimmt kamen sie Raptioville bereits näher. Woher sonst sollte ihr das komische Schild etwas sagen? Kriegsheim. Wie komisch … War der Ort wie Merichaven? Oder warum dieser Name?

Warum sonst so eine Kombination? Das Heim … Die Heimat von Krieg? Von welchem Krieg?

Bill wurde langsamer, als ein Auto bei Rot durch die Kreuzung vor ihnen raste. Angeline spürte, wie sich alles in ihr anspannte. Wie sie zu den Kindern an der gegenüberliegenden Straßenseite sah. Sie hielt ihren Bauch fest. Glaubte, zum ersten Mal sehen zu können, wie gefährlich und vergänglich das Leben doch war.

Wie unbedacht die anderen Menschen.

»Unvernünftig«, entfloh ihr das Wort heiser.

Nickend reichte Bill ihr die Wasserflasche, aus der er zuvor getrunken hatte und dankend nahm sie mehrere Schlucke.

»Viele denken nicht über die Konsequenzen ihrer Taten nach«, bemerkte er tonlos.

Es waren die ersten Worte, die er äußerte, seitdem sie losgefahren waren. Überrascht beobachtete sie seinen Blick.

Wie er die Kinder betrachtete. Wie seine Augen an zwei Jungen hängen blieben, die vielleicht schon volljährig waren. Ein ungewöhnlicher Ausdruck lag in seinen Augen.

»Willst du mir auch ins Gewissen reden?«, fragte sie zögerlich, als sie ein paar Mädchen passierten, die rufend über die Straße rannten, »Genauso wie Jen? Wie Mona? Es war kein Zufall, dass Leo bei Mona war, oder? Und dass Jen ihn daließ? Dass Mona so lange gebraucht hatte?«

Es waren Worte, die sie bislang zurückgehalten hatte. Aussagen, die sie nicht tätigen wollte, solange sie noch in diesem Gebäude gewesen war. Das Haus hatte sie beunruhigt. Es hatte sie eingeschüchtert, ohne dass sie es bemerkt hatte. Aber nun? Hier allein mit Bill? Aus irgendeinem Grund beunruhigte es sie nicht, ihn zu fragen.

»Meine Schwester hat nur ihre Aufgaben erledigt«, gab dieser gelassen zu.

»Also war es ihre Aufgabe, mich umzustimmen?«, hakte sie weiter nach.

Er fuhr auf eine leere Straße, die mitten durch einen riesigen Wald führte. Irgendein Naturschutzgebiet, wenn Angeline die Schilder richtig interpretierte. Das, das bis nach Havbolt reichte? Sie hatten es in der Schule durchnehmen müssen, doch wollte ihr der Name nicht mehr einfallen. Kam ihr deswegen der Ortsname bekannt vor?

»Jen hält einfach nichts von Leuten, die nicht für den Rest ihrer Familie da sind. Wahrscheinlich ein Vorwurf, den sie sich lange Zeit selbst gemacht hatte, weil unser Bruder wegen ihr ganz schön was abbekommen hatte … Du musst wissen, Santa war nicht immer so eigen. Er hatte sogar mal eine recht sensible Ader … Und das hat meine Schwester geprägt«, Bill ging vom Gas, als die Straße sich schärfer um die Bäume schlängelte.

»Aber dennoch hat Mon- Stopp!«

Angeline glaubte, ihr Herz zu spüren. Ihr Herz – wie es ihr aus der Brust sprang und mit der ruckartigen Bremsung durch die Frontscheibe donnerte. Sie krallte sich mit einer Hand am Sitz fest. Die andere bohrte sich in ihren Bauch, als sie ihn schützend an sich presste. Etwas in ihrem Magen drehte sich um und eilig sprang sie aus dem Wagen. Sie stolperte zum Straßenrand. Spürte, wie sich ihr Körper verkrampfte. Wie er ansetzte, sich zu übergeben.

»Hier«, Bill war plötzlich da und hielt ihr gerade noch rechtzeitig eine Tüte hin, ehe sich ihr Essen erneut präsentierte,

»Durchatmen. Ganz ruhig. So ist gut«, eine Hand landete auf ihrer Schulter und erschrocken sprang sie weg.

Sie hörte sich reden. Hörte, wie sie immer wieder »Nein! Nein!

Nein!«, rief. Wie sie zusammenzuckte, wenn er zu nah kam. Wie sie niemanden an sich ranlassen wollte. Wie sich alles in ihr anspannte, wenn ihre Augen auch nur einen Hauch zu weit zur Seite wanderten. Wenn sie auf den Körper sahen. Den verdrehten Kopf. Den schmalen Rumpf. Die winzigen-

»Angeline? Hörst du mich?«, Bill kniete ein paar Schritte vor ihr. Die Hände gut sichtbar auf seinen Knien. Die Miene besorgt, »Es ist nicht gut fürs Baby, wenn du dich aufregst, hörst du? Angeline? Du musst dich beruhigen. Durchatmen.

Genau so.«

Nickend stimmte sie ihm zu. Er hatte Recht. Sie durfte sich nicht aufregen. Nicht in Panik verfallen. Sie musste sich konzentrieren. Atmen. Sich entspannen. Nicht für sich selbst.

Für das Baby.

»So ists-«, setzte er an und kam näher, aber sofort rutschte sie weiter weg. Sie spürte, wie ihre Gefühle im Chaos versinken wollten, wie die Angst sie plötzlich überwältigte. Ihre Augen fielen auf das Mädchen. Das kleine Mädchen auf der Straße. Wie alt sie wohl war? Drei? Vier? Vielleicht fünf? Woher sollte sie das wissen! Sie war so klein und vollkommen verdreht! Lag bereits da, als sie um die Kurve gefahren waren. So leblos … Tot!

Dieses kleine Mädchen regte sich nicht mehr!

Nur das zählte …

Sie würde nicht groß werden. Nicht mehr lachen und träumen. Nicht weinen oder schreien. Nichts davon. Sie war fort. Würde bei irgendwelchen Leuten eine riesige Lücke hinterlassen. Nicht mehr für diese da sein können.

»Besser, wenn ich hier hinten bleibe?«, Bill kniete vor dem Körper des Kindes. Er hielt einen Sicherheitsabstand zu Angeline und nun erst wurde ihr bewusst, dass sie sich auch vor ihm ängstigte. Er hatte das Mädchen nicht überfahren. Hatte nichts getan. Aber sie fürchtete sich trotzdem vor ihm. Sie hatte plötzlich vor so vielem Angst! Ängste, die sie kaum zu benennen wusste. Sie wollte umkehren, zu Michael, sich in seinen Armen verstecken. Diese nie wieder verlassen!

Dann strich ihre Hand über ihren Bauch und sie schloss die Augen. Sie drängte ihre Gefühle fort. Verbannte ihre Furcht. Zwang sich, ihre Emotionen zu begraben. Ruhiger zu atmen.

»Geht es?«, Bills Stimme klang so entfernt und als sie wieder aufsah, konnte sie nicken. Sie ließ zu, dass er sie zum Wagen führte. Dass er sie am Arm berührte, während er sie dorthin brachte. Wenngleich sich doch alles in ihr verkrampfte…

»Man wird erkennen, dass wir hier waren«, murmelte er und nun erst erkannte sie die Tüte, die er ihr gereicht hatte. Der Inhalt hatte sich neben den Bäumen verteilt, als sie diese in ihrer Panik fallen gelassen hatte. Deswegen hatte er ihr diese gegeben. Er hatte keine Spuren hinterlassen wollen. Er wollte das Mädchen ignorieren. Einfach weiterfahren.

»Irgendwer wird sie vermissen«, entgegnete sie schwach.

Seine Augen lagen lange auf ihr. Bedachten sie mit einem nachdenklichen Blick. Er schien etwas abzuwägen. Die Nachteile zu hinterfragen.

»Steig ein und warte.«