Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

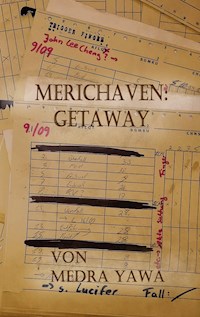

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Merichaven

- Sprache: Deutsch

Hallo Welt, Ich weiß nicht, wann oder ob mein Brief überhaupt ernst genommen werden wird. Ich weiß nicht, was die Welt da draußen von Leuten wie ih mir denkt. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe sie in einem einzigen Augenblick gefällt. Ohne weiter darüber nachzudenken. Die Wahl hatte mich überrumpelt, doch das soll keine Ausrede sein... Ich musste fortan mit den Konsequenzen leben. Den guten, wie den schlechten. Ich habe Dinge gesehen - Dinge erlebt, die sich die Meisten nicht vorstellen können. Denn das Leben ist wirr. Es ist chaotisch. Eine einzige Achterbahnfahrt! Es ist blutig. Dreckig. Mordend. Aber auch sanft, liebkosend und herzlich. Verrückt, oder? Ich höre euch lachen, ich sehe eure schüttelnden Köpfe. Doch ist das nicht weiter schlimm. Ihr sollt nur wissen, wie viel Liebe und Zuversicht auch an den finstersten Orten verborgen liegt. Für im Dunkelsten leuchten die Sterne am hellsten. Angeline

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 555

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsangabe

Hallo, Welt

Prolog: Flucht I

Kapitel 1: Über Zwillinge

Kapitel 2: Über eine andere Art der Geiselnahme

Kapitel 3: Über Auswege

Kapitel 4: Über Merichaven

Kapitel 5: Über Einsamkeit

Kapitel 6: Über Familienbande

Kapitel 7: Über die Schatten der Vergangenheit

Kapitel 8: Über Namen

Kapitel 9: Über Vertrauen

Kapitel 10: Über Schutz und Sicherheit

Kapitel 11: Über den Lauf der Zeit

Kapitel 12: Über Zwang und Gefühle

Kapitel 13: Über blaue Augen

Kapitel 14: Über Konsequenzen

Kapitel 15: Über die Macht der Worte

Kapitel 16: Über Wahrheiten und Geheimnisse

Kapitel 17: Über fehlende Reue

Kapitel 18: Über Geburtstagsgeschenke

Kapitel 19: Über Verleugnung

Kapitel 20: Über Entscheidungen

Epilog: Flucht II

Mini-Glossar: Niklas Regeln

Danksagung

Weiteres von der Autorin

Hallo Welt,

Ich weiß nicht, wann oder ob mein Brief überhaupt ernst genommen werden wird. Ich weiß nicht, was die Welt da draußen von Leuten wie ih mir denkt.

Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe sie in einem einzigen Augenblick gefällt. Ohne weiter darüber nachzudenken. Die Wahl hatte mich überrumpelt, doch das soll keine Ausrede sein …

Ich musste fortan mit den Konsequenzen leben . Den guten, wie den schlechten. Ich habe Dinge gesehen – Dinge erlebt, die sich die Meisten nicht vorstellen können.

Denn das Leben ist wirr. Es ist chaotisch. Eine einzige Achterbahnfahrt! Es ist blutig. Dreckig. Mordend. Aber auch sanft, liebkosend und herzlich.

Verrückt, oder?

Ich höre euch lachen, ich sehe eure schüttelnden Köpfe. Doch ist das nicht weiter schlimm. Ihr sollt nur wissen , wie viel Liebe und Zuversicht auch an den finstersten Orten verborgen liegt.

Für im Dunkelsten leuchten die Sterne am hellsten .

Angeline

Prolog: Flucht I

Er rannte. Hechelnd versuchte er, mit seinem großen Bruder Schritt zu halten. Oder wurde er eher hinterhergezerrt? Er wusste nicht mehr, ob er aus eigener Kraft lief oder gezogen wurde. Ob das Adrenalin in seinem Körper echt war oder er schon zu den Toten gehörte und es nur noch nicht wusste…

Erneut konnte er sie hören. Die Schüsse am Ende des Flurs, die fluchenden Rufe, die erschrockenen Schreie, die wütenden Stimmen, vor denen sie flüchteten …

Und dann roch er es. Der beißende Gestank des Rauches, der an verbranntes Fleisch erinnerte. Geschmolzenes Plastik. Bittere Chemikalien … Es war der Geruch des Todes. Er versuchte, dem Jungen Tränen in die Augen zu treiben. Ihn innehalten zu lassen. Aber er wehrte sich.

Er würde sich immer wehren.

Er durfte nicht aufgeben! Sein Bruder drängte ihn mit Worten voran, die er kaum noch wahrnahm. Sie wurden von den zerrenden Flammen und der pochenden Angst in seinem Herzen verschluckt. Seine Beine fühlten sich mit jedem Schritt mehr nach Wackelpudding oder eher der dazugehörigen Vanillesoße an. Sein Magen lag im wie ein Knoten im Bauch. Seine Lunge brannte, als wäre sie in pure Säure getränkt worden. Und er glaubte, mehr Luft auszuhusten, als er gar einatmen konnte!

Schon wieder.

Ein weiterer Schuss ertönte. Dieser näher als die Vorherigen.

Wurden sie verfolgt? Was war mit ihren Eltern? Ihrer zittrigen Mutter? Er hatte sie seit Stunden nicht mehr gesehen. Ging es ihr gut? War sie auf einem anderen Weg nach draußen geflohen? Was war mit ihrem Vater? Der Mann, der versprach, zu ihnen aufzuschließen? Der sie fortgeschickt hatte?

Er sah das erschrockene Gesicht seines Bruders. Konnte die Angst darin beinahe ergreifen. Dachte an die Männer. An die Waffen. An die Kugeln. Fragte sich in einem verzweifelten Augenblick, wie schnell er über einen Leichnam steigen könnte.

Fragte sich dann, wie schnell er über die leeren Augen seines Bruders steigen könnte.

Was war richtig? Was falsch? Gab es so etwas denn überhaupt noch? Und was war gerecht? Sollte er hier sterben, für die Fehler anderer büßen? War das etwa gerecht?

Ein Rufen erklang hinter ihnen, doch blieben sie nicht stehen.

Sie durften nicht stehenbleiben. Jeder Stopp könnte der Letzte sein. Wenn er gar noch lebte. Wenn er diese Nacht überlebte.

Wenn sie aus diesem Anwesen-

Dort hinten! Er entdeckte die gewaltige Eichentür und mobilisierte seine letzten Kräfte. Das war die Eingangstür, die Haustür. Sie würden es schaffen!

Gemeinsam stießen sie das riesige Stück Holz zur Seite und stürmten hinaus. Erschöpft füllte er seine Lungen. Er spürte, wie die nächtliche Kälte in ihn eindrang und sich durch seine Luftröhre zwang. Die frische Luft schmerzte ihn. Sie brannte beinahe schlimmer als der Rauch und brachte ihn zum Husten.

Erst durch das knirschende Geräusch neben ihm blickte er wieder zu seinem Bruder herüber.

Sofort schloss er die Tür und half dem Älteren dann, einen der Mamorlöwen davor umzuwerfen, um ihren Fluchtweg zu blockieren. Er verschwendete keinen zweiten Gedanken an die so genannten Menschen in dem Haus, als sie das Monster von einem Stein umstießen. Er wusste, dass er keine Reue für diese Leute empfinden würde.

Durch diese Tür würde niemand mehr hinauskommen.

Niemand!

Aber was war mit seinen Eltern?

Zweifel schlichen sich in sein Herz, während seine Augen auf dem Eingang ruhten. Sein Bruder hatte gesagt, dass er nach vorn sehen musste. Sich nicht umdrehen durfte. Er hatte auch seinen Vater gehört. Blut gesehen-

Er zuckte zurück, als er die Rufe vernahm. Das Hämmern an der Tür. Die fremden Stimmen …

Wütend, fast schon hasserfüllt, ignorierte er die Schreie, die nun erklangen. Seine Hand suchte die seines großen Bruders. Suchte nach Unterstützung. Sicherheit. Doch dieser war bereits weitergegangen und starrte stirnrunzelnd auf ihren Parkplatz.

Dort, lässig an eines der Autos gelehnt, stand er.

Der Mann trug einen zerknitterten, aber sauberen Anzug und sein Haar war so zerzaust, als hätte es noch nie eine Bürste gesehen. Der Lolly in seinem Mund gab ihm einen kindlichen, fast schon naiven Ausdruck, der im kompletten Kontrast zum ernsten Gesichtsausdruck des Struwwelpeters stand. Zu diesen kalkulierenden Augen.

Geduldig blickte der Mann zu den Brüdern hoch, während er ihnen die Tür seines Wagens aufhielt und zögerlich folgten sie seiner Aufforderung. Gemeinsam krochen sie auf die Rückbank und beobachteten, wie er sich hinters Steuer setzte.

Niemand schnallte sich an, als sie mit Vollgas die scharfen Kurven vor dem Haus entlang rasten – fort von der brennenden Hölle.

Der jüngere Bruder blickte vorsichtig zurück. Er konnte den starken Rauch des Feuers immer noch auf der Zunge schmecken. Konnte die Hitze spüren. Hörte selbst das leise Knacken der Flammen, das ihm während der Flucht nicht aufgefallen war.

Vor seinem inneren Auge spielte sich erneut ihre Flucht ab. Sie verfolgte ihn. Zwang ihn, sich an die Männer zu erinnern. An seinen Vater.

Er tastete nach der dünnen Kette, die seinen Hals umschlang.

Spielte mit diesem kleinen Metallplättchen daran. Hielt daran fest. Hielt an einer entfernten Erinnerung seiner Mutter fest.

Vorwurfsvoll biss er sich auf die Unterlippe und ließ davon ab.

Zwang sich dazu, durchzuatmen. Abstand zu nehmen.

Erst danach sprach er aus, was ihn quälte: »Entschuldigt …

Mom…Dad …«

Kapitel 1: Über Zwillinge

Sophie liebte ihr Bett. In ihrem Bett fühlte sie sich sicher. Sie konnte sich dort in ihre Träume flüchten und niemand konnte diese in Alpträume verwandeln. Ihre Kissen waren zu einzigartig. Sie waren eine Barriere vor allem Übel dieser Welt.

Sie waren ihre Sorgenfresser, die laut ihrem kleinen Bruder nach den Blumen aus dem Garten dufteten. Denn Sophie liebte es einfach, sich ein oder zwei davon mit runter zu nehmen, wenn sie draußen auf der Terrasse lernte oder las.

Aber heute wurde sie mit einem Rumms aus diesem nach duftenden Paradies gerissen. Genau wie an jedem anderen Tag der letzten zehn Jahre.

»Aufstehen, Sophie!«, ein Gewicht landete neben ihr und machte der Sonne mit seiner Fröhlichkeit Konkurrenz, »Es ist schon ganz hell draußen!« »Tyler, im Sommer geht die Sonne schon gegen drei auf und an manchen Orten tagelang nicht mal unter«, sie drehte sich um und versuchte, ihren kleinen Bruder zu ignorieren, was ihr jedoch nicht gelingen wollte. Aufgeregt brachte dieser bereits das ganze Bett zum Beben, indem er darin auf und ab hüpfte.

»Komm schon! Wir haben nicht ewig Zeit!«, er schob sein grinsendes Gesicht wieder vor ihres.

»Ich will die Sommerferien zurück …«, murrte Sophie, als sie ihren Kater Meowy vernahm, der kläglich neben ihrem Bett mauzte. Eigentlich gehörte er ihrer Zwillingsschwester Marie.

Aber aus irgendeinem Grund kam er lieber zu ihr, um seine Krauleinheiten einzufordern.

Und Marie hasste ihn dafür.

So ähnlich sich die Beiden auch sahen, so konnten sich ihre Herzen nicht weniger ähneln. Während Sophie sich meistens zurückhielt, viel las und in der Schule gemobbt wurde, war Marie um Welten aktiver. Sie hatte mehr Freunde, als Sophie zählen konnte, war unter ihren Altersgenossen beliebt, das Lieblingskind ihrer Eltern, eine Partymaus und der Grund für Sophies Sorgen und Probleme.

Denn obwohl das Mobbing in den Ferien abnahm, so kam es doch danach doppelt so stark zurück. Es verwandelte den Alltag in eine Routine des Grauens. Die einzigen ruhigen Momente darin blieben die Morgenden, in denen Marie und ihre Mom zu beschäftigt waren, um sich mit Sophie zu befassen.

Geschlagen streckte sich die älteste Tochter der Stromfamilie und wandte sich den einzigen zwei Lebewesen zu, die ihr etwas bedeuteten. Tyler, der kleine überfröhliche Zehnjährige, war einer der wenigen, die hinter Maries Maske sehen konnten. Und Meowy war einfach nur Meowy – ihr fetter, alter, grauer Kater, dessen Trägheit beinahe bis nach Centy berüchtigt war.

»Mom und Dad schon wach?«, fragte sie ihren Bruder, während sie sich durch ihre Kissen kämpfte. Keine zwei waren identisch und jedes trug eine ihrer Lieblingserinnerungen in sich. So gesehen, waren es jedoch nicht viel zu wenig für ihre sechzehn Jahre.

»Noch nicht. Marie schläft auch noch. Aber sie war ja auch bis sonste-wann auf«, Tyler sprang vom Bett herunter und hob ihren dicken Kater hoch, welcher sich sogleich heulend beschwerte, »Machst du Frühstück? Es kommt mir so vor, als wäre es eine Ewigkeit her, als ich das letzte Mal deine speziellen Eierkuchen gegessen habe!« »Wir haben keine Eier mehr«, erwiderte Sophie, während sie sich ihre Klamotten aus dem Kleiderschrank zusammensuchte.

Meowy tauchte plötzlich neben ihr auf und versteckte sich hinter ihren Beinen.

»Dann lass nur den Kuchen machen, ist sogar noch besser!«, sie drehte sich um und musterte ihren Bruder. Er hatte genauso viel Ahnung vom Kochen, wie Marie oder ihr Dad. Das Beste, was die drei zubereiten konnten, war Fertigessen, wobei ihr Vater auch dieses gelegentlich in Kohleklumpen verwandeln konnte.

»Wie wäre es dann mit Brötchen? Ich kann die Eier nach der Schule besorgen und dann gibt es sie das nächste Mal. Aber heute bleibt der Herd kalt, ja?«, schlug sie vor und warf Tyler mit ihrem Schlafanzug ab. Grummelig schmiss er diesen weiter auf ihre Kissen, nickte aber, als er Meowy wieder einsammelte und enttäuscht das Zimmer verließ.

Sophie hätte schwören können, dass sie ein leises »Menno!« aus dem Flur vernahm. Lachend zog sie ihre Socken an.

Er schien ihre Eierkuchen wirklich zu lieben.

Erst eine Viertelstunde später, als der Geruch von frischen Backwaren durch das Haus strömte, regte sich wieder etwas im Obergeschoß. In einem steten Rhythmus kündigte Maries Handy mehrere Nachrichten ihrer Freundin Diana an. Doch das Mädchen ignorierte diese, während sie ihre Haare stylte und gedanklich ihr restliches Outfit durchging. Immerhin musste sie als Idol ihrer Mitschüler gut aussehen! Der Schulklatsch konnte solange warten. Es gäbe eh nur eine Info, für die sie alles stehen und liegen lassen würde.

Jacob Kean.

Jacob war der süßeste Junge, dem sie je begegnet war. Süßer als jedes Bonbon, das sie je gekostet hatte. Und wenngleich Diana glücklicherweise nicht an ihm interessiert war, so schien er sich doch für Sophie zu interessieren. Sophie! Ihre nichtsnutzige Schwester. Der Bücherwurm. Der Partymuffel. Die langweilige, nervtötende – diese Sophie?

Hatte sie irgendetwas verpasst?

Wütend entschied sie sich für eine dunkelrote Bluse, während ihr Handy erneut piepste.

»Mensch Dia! Muss ich wegen dir schon wieder meinen Speicher löschen?«, fluchte sie, als sie stürmisch das Telefon vom Nachttisch nahm.

Sophie war ein Niemand. Das hatte sie schon früh gelernt und akzeptiert. Es war eine Regel in ihrem Leben geworden. Ein fester Bestandteil. Und sie würde diese partout nicht brechen oder gar brechen lassen.

»Sind sie fertig? Sind sie fertig? Sind sie-«, Tyler brach abrupt ab, als er das Küchenmesser in Sophies Hand erblickte und trat einen weisen Schritt zurück.

»Möchtest du diese Frage wirklich noch einmal stellen?«, sie lächelte ihn so lieblich an, dass er nur blitzschnell den Kopf schüttelte, »Guter Junge!« Mittlerweile war der Tisch für jeden gedeckt. Der Kaffee stand dampfend neben den Tellern. Daneben kalter Saft und Milch.

Meowy hatte seine Portion Thunfisch in Gelee verschlungen und eine offene Tür eingefordert. Nun saß das sieben Kilo schwere Hüftspeckmonster im Garten und versuchte, Vögel zu fangen, indem es ab und zu eine Pfote nach den Tieren ausstreckte. Leider kam er damit nicht einmal in die Nähe seiner Beute.

Nur die Brötchen ließen noch auf sich warten und wurden in den Augen ihres Sonnenscheins einfach nicht schnell genug fertig!

Sophie schnitt ihrem Bruder ein wenig Obst für die Schule auf und legte es neben die beschmierten Brote. Ihre Mom würde sich nicht darum kümmern und ihr Dad? Wäre es möglich, drei linke Hände zu haben, liefe er mit vieren umher …

»Gehst du heute wieder früher los?«, fragte Tyler, während er die Vögel draußen beobachtete. Es war, als würde ihn die Antwort nicht interessieren, jedoch wussten sie beide, dass das nicht der Fall war.

»Ja.«

Er drehte sich um und wollte etwas entgegnen, als ihn die Eieruhr unterbrach. Sophie war dem Gerät so unendlich dankbar für die Ablenkung, die die Besorgnis in den Augen ihres Bruders vertrieb und durch Begeisterung ersetzte.

»Sind sie-«

»Fertig? Jups, jups, jups!«, sie freute sich, wie schnell sie ihren Tyler ablenken konnte, statt ihn mit schmerzhaften Gedanken quälen zu müssen. Er war halt ihr kleiner Bruder, trotz seiner drei Judostunden und endlosen philosophischen Diskussionen die Woche.

Grinsend scheuchte sie ihn vom Ofen weg, um die Brötchen in einen Korb zu werfen. Sophie wollte nicht, dass er sich vor Vorfreude wieder verbrannte. Doch ehe sie alle einsammeln konnte, stahl er sich bereits eines aus ihren Händen und rannte mit einem lauten »Heiß, heiß, heiß!« zum Tisch zurück.

Sie musste sich wirklich auf die Zunge beißen, um nicht loszulachen.

»Es kommt ja auch aus dem Ofen, Dummerchen.«

Als Antwort wurde ihr ein gespielt wütender Blick zugeworfen, den sie gekonnt ignorierte. Wie schön es doch war, ihren kleinen Bruder zu ärgern.

»Nur diese vertrockneten Dinger? Ernsthaft?«

Sofort war Sophies Laune unter dem Gefrierpunkt. Marie stand in der Tür und betrachtete ihre Geschwister mit diesem kalten, abweisenden Blick, den die Ältere verabscheute. Dennoch versuchte sie, ihn herunterzuspielen. Sie besann sich darauf, ein besserer Mensch zu sein. Nach vorn zu sehen.

Immerhin durfte sie doch nicht ihre eigene Zwillingsschwester hassen. Sie war ja sowas wie ein Teil von ihr!

»Guten Morgen, Marie. Hast du gut geschlafen?«, Sophie lächelte sie an. Sie bemühte sich, ruhig zu bleiben. Ihre Sorgen zu verdrängen. Alles Üble hinter sich zu lassen. Denn vielleicht könnten ihre positiven Gedanken ihre Schwester eines Tages doch noch erreichen.

»Klappe, Schlampe.«

Tyler sah wütend von seinem, nun mit Schokolade beschmierten, Brötchen auf und schien kurz davor, Marie anzuschnauzen, als ihre Eltern in der Küchentür erschienen.

Prompt schloss sich sein Mund zu einer grimmigen Miene und er wandte sich seinem Frühstück zu.

Danni Strom war ein eher ruhiger Typ, der nur für den Moment lebte und dafür gern die ein oder andere Rasur ausfallen ließ.

Das ging so weit, dass sein Arbeitgeber ihn gelegentlich nach Hause schickte. Immerhin hätten sich die Haare in einem der Wagen, die er als Mechaniker reparierte, verfangen können!

Ihre Mom, Jane Strom, war hingegen die Strenge in Person. Sie war die geborene Staatsanwältin, ein Lügendetektor und anstrengender als Lieblings-Strom, ein betrunkener Mechaniker und all die Mitschüler, die Gefallen an ihrem Mobbing fanden.

Sophie wusste nicht, woran es lag, aber sie konnte nicht behaupten, je einen guten Draht zu ihrer Mutter gehabt zu haben. Die einzige Person, die diese Frau zu mögen schien, war Marie.

Marie, welche sich sofort den Brotkorb schnappte und das tat, was sie schon seit Jahren am besten konnte.

»Guten Morgen! Ich habe Frühstück gemacht.«

»Danke Marie. Du bist immer so ein ordentliches Mädchen.

Manch einer sollte sich ein Beispiel an dir nehmen«, schwärmte Mrs. Strom mit einem Lächeln, das beinahe giftig auf Sophie starrte und drohte, diese zu verschlingen.

Tyler funkelte Marie böse an. Er hatte schon öfter versucht, ihren Eltern klar zu machen, dass Sophie die Küchenfee war und nicht das Mädchen mit ein paar Spachtelschichten Make-up im Gesicht. Doch während sich ihr Vater einfach nicht dafür interessierte, solange Essen auf dem Tisch landete, verdonnerte Mrs. Strom den Sonnenschein und Sophie jedes Mal zu einigen Wochen Hausarrest für seine »aberwitzigen Ammenmärchen«.

Die Älteste der Geschwister hatte längst aufgegeben, ihre Mom zu berichtigen. Was sollte es schon bringen? Was sie auch sagte, sie war doch immer in Ungnade gefallen. Warum sollte sie sich also noch bemühen?

Sie blendete den ungerechten Lobgesang für ihre Schwester aus und aß schweigend. Sophie würde – wie sonst auch – knapp zehn Minuten früher mit dem Essen fertig werden, um die Nebenstraßen zur Schule zu nehmen und somit unbeschadet anzukommen.

Sie spürte Tylers besorgten Blick auf sich ruhen, als sie aufstand und ihr Geschirr wegstellte. Dennoch schenkte sie ihm nicht mehr als ein kurzes Lächeln, ehe sie verschwand.

Sie musste nachher unbedingt an die Eier denken. Damit könnte sie bestimmt wieder seine Sorgen zerstreuen.

Marie starrte ihrem Zwilling wütend hinterher. Sophie benahm sich einfach so arrogant! Wie konnte sie lächeln, für alle Frühstück machen und dann gehen, ohne Marie in die Augen zu sehen? War sie es nicht wert, angesehen zu werden? Hatte Jacob deswegen nur Augen für ihren nichtsnutzigen Zwilling?

Nein. Das war nur laut Dia so … Aber bislang hatte sich ihre Freundin nie geirrt. Vielleicht müsste sie ihrem Jacob einfach zeigen, dass sie die bessere Wahl war!

»Ach, Mom? Mein Lidschatten ist alle. Kann ich etwas Geld haben? Dann geh ich nachher mit Dia zur Drogerie«, sie lächelte Mrs. Strom an und wusste noch im selben Moment, dass ihre Mutter ja sagen würde. Sie würde Marie nie etwas abschlagen. Nicht ihrem perfekten Mädchen!

»Sicher doch, Liebes. Nimm dir ruhig einen Zwanziger aus meiner Brieftasche«, antwortete diese sofort, während sie ein paar Gerichtsakten überflog.

»Danke, Mom«, entgegnete Marie lächelnd beim Hinausgehen.

Sie ignorierte ihr Geschirr und die Blicke der restlichen Familienmitglieder. Ihr Bruder war einfach nur eingeschnappt.

Wahrscheinlich, weil sie zweimal seinen Geburtstag verpasst und dann Tailor statt Tyler auf die Torte geschmiert hatte.

Und ihr Dad? Der war einfach nur seltsam. Manchmal schien er auch aus einem anderen Jahrhundert zu stammen und nicht mal zu wissen, wie er ein Handy bedienen musste. Er war so verdammt uncool, dass es wehtat!

Seufzend nahm sie die schwarze Handtasche ihrer Mom und suchte nach den schönen Scheinchen. Ein Zehner hätte es auch getan, doch Marie liebte es, die Grenzen zu überschreiten. Es war ein Nervenkitzel, der sie mehr als Rachels Zigaretten zu ihrem vierzehnten Geburtstag angesteckt hatte.

Grinsend nahm sich Marie zwei Zwanziger heraus und legte Portmonee und Handtasche zurück an ihren Platz. Vielleicht konnte sie ja Sophie für das verschwundene Geld verantwortlich machen? Mit wachsendem Lächeln wandte sie sich der Treppe zu. Sie hatte immerhin nur noch eine Viertelstunde, ehe Dia sie abholen würde und die wollte sie nicht in diesem grässlichen Flur vergeuden.

Nur nebenbei sah sie einen Schatten aus dem Augenwinkel.

Dann fiel die Tür ins Schloss.

Der Nichtsnutz hatte sich aus dem Staub gemacht.

Sophie hatte sich still und heimlich aus dem Haus geschlichen.

Denn selbst fürs frühere Zur-Schule-gehen, würde ihre Mom sie ausschimpfen. Mrs. Strom fand einfach immer irgendeinen Grund, um sich über ihre älteste Tochter zu beschweren. So war es bereits seit Jahren und nach Jahren des Streites akzeptierte Sophie ihr Schicksal mittlerweile unterwürfig.

Sie hatte es sich deswegen auch die Verabschiedungen abgewöhnt. Sie würde Tyler durchs Fenster zuwinken und das war‘s. Ihr Dad bekam eh kaum was mit. Und außerdem hielt er nichts von finalen Worten. Für ihn gab es höchstens ein »bis später«. Und ihre Mom? Würde sie es überhaupt bemerken, wenn Sophie irgendwann nicht mehr nach Hause käme?

Das Mädchen blieb stehen. Sie lächelte so oft, wenn ihr eigentlich zum Heulen war. Sie versteckte ihre Trauer und Wut, um Tyler nicht zu erschrecken. Aber in letzter Zeit fragte sie sich immer häufiger, ob es nicht besser wäre, einfach zu verschwinden. Tyler und ihr Dad kämen gut klar und ihre Mom hatte eh die perfekte Tochter in Marie gefunden.

Aber wer sollte dann Meowy füttern? Wer sollte morgens Frühstück machen? Wer sollte ihren kleinen Bruder von seinen Judostunden abholen, wenn ihre Mom mal wieder Überstunden machte oder ihr Vater sich verspätete oder ihn vergaß?

Mit einem abrupten Kopfschütteln verdrängte sie die Gedanken und eilte an dem Zigarettenverkäufer vorbei, von dem Marie immer ihre Krebsstangen bezog. Sie musste noch über ein, zwei Mauern klettern und dann ein paar kleine Gassen entlang. Der Weg wäre abends nicht der ungefährlichste. Aber Sophie würde ihn ihrem vom Mobbing geprägten Schulweg jeden Tag vorziehen. Er hielt ihr ihre Klassenkameraden vom Leib. Und solange sich kein Anwohner über ihre Klettereien und Gartenabkürzungen beschwerte, war doch alles gut.

Mit einem kurzen Anlauf sprang Sophie auf einen Baumstumpf, um sich an der nächsten Mauer hochzuziehen. Diese trennte die schmale Nebenstraße von einigen Gärten und führte sie zu der Parallelstraße von ihrer Schu-

»Fall nicht.«

Vor Schreck purzelte Sophie auf der anderen Seite wieder herunter. Nur eine stützende Hand und das Moos hinter der Mauer schützten sie vor einem möglichen Knochenbruch.

»Da-anke«, stotterte sie erschrocken. Seit wann stand jemand um diese Uhrzeit hier? Okay, es war der Hinterhof eines Gartens, aber es war ein verdammt kleiner! Sophie war hier in den letzten Jahren noch nie einer Menschenseele begegnet! Und schon keiner, die so nah an der Mauer stand!

Wieso hatte sie ihn nicht bemerkt? Sie hielt doch sonst immer nach anderen Menschen Ausschau. Hoffentlich wohnte er nicht hier. Das könnte nur böse enden … Würde er sie wegen Hausfriedensbruch anzeigen? Immerhin war sie ja eigentlich in den Garten geklettert und-

»Alles in Ordnung?«, fragte er sie etwas besorgt.

Erst jetzt hatte Sophie einen Moment Zeit, um ihn zu mustern.

Im Vergleich zu ihr war er groß. Doch versteckte er sich hinter einem viel zu dicken und langen Mantel für Mitte September.

Seine schwarzen Haare, um dessen Länge Marie ihn beneidet hätte, waren locker zusammengebunden. Auch wirkte er ein oder zwei Jahre älter als sie. Definitiv nicht älter. Und definitiv nicht von hier, wenn er sich mit ihr abgab!

Sie blickte auf seine Hand herab, die sie stütze.

»Danke!«, entkam ihr das Wort sicherer und hastig sprang sie zurück. Sie hatte noch nie gute Erfahrungen mit anderen Menschen gemacht. Tyler war der einzige Freund, den sie je hatte, da ihre Mitmenschen lieber eklig zu ihr wurden, um von Marie anerkannt zu werden.

Der Andere lachte leise und hob ein Feuerzeug vom Boden auf, das er anscheinend fallen gelassen hatte, um sie zu fangen:

»Kein Grund, rot zu werden.«

»Was?«, Sophie wusste nicht, ob sie sich verhört hatte. Sie?

Und rot werden? Warum sollte sie? Sie hatte keinen Grund dafür! Grummelig musste sie sich eingestehen, dass sie keine Ahnung hatte, wie sie sich verhalten sollte und schüttelte überfordert den Kopf.

Was wollte der Kerl von ihr?

»Schon gut«, er brach in schallendes Gelächter aus. Ängstlich sah sich Sophie nach den Häusern der Anwohner um. Sie hatte keine Lust hier aufzufliegen und sich einen neuen Schulweg suchen zu müssen, um den Mobbingmassen zu entkommen.

»Du darfst nicht hier sein, was?«, fragte der Fremde sie, während er belustigt mit dem Feuerzeug in seiner linken Hand spielte. Die Bewegungen sahen irgendwie komisch aus.

Irgendwie … abgehackt.

Unsicher beobachtete sie ihn. Er wirkte so gelassen. So ruhig.

Zögerlich nickte sie.

»Dann wären wir wohl zu zweit«, murmelte der Fremde, ehe er grinste, als wäre nichts gewesen, »Wie wär’s? Ich verrate dich nicht und du sagst mir, wo ich den nächsten Zigarettenverkäufer finde, okay?«

Die junge Strom betrachtete den Fremden argwöhnisch. Sie wusste nicht, was sie von ihm denken sollte. Er sah nicht so aus, als käme er aus der Gegend. Nicht mal so, als würde ihn irgendetwas in Raptioville interessieren. Es wirkte vollkommen desinteressiert. Als wäre ihm alles hier egal. Als wäre sie ihm egal! Und dennoch lag in seiner Stimme etwas …

»Oi! Ich möchte nur eine rauchen. Selbst wenn du also die komplette Nachbarschaft ausgeraubt hättest, würde es mich nicht kümmern.«

Sophie blinzelte. Sie? Eine Diebin? Er schien wohl sehr an seinem Nikotin zu hängen. Fast so wie Marie, als sie vom Klassenausflug in Havbolt wiederkamen.

»Entweder Sie klettern über die Mauer und gehen am Ende der Gasse links«, entgegnete sie, hinter sich deutend, »Oder Sie folgen der Mauer auf dieser Seite für etwa 700 Meter. Dann können Sie über die Hauptstraße zurück laufen.« Grinsend nickte ihr der Fremde zu. Es wirkte dabei etwas steif, doch sein Gesicht blieb davon unberührt. Erst jetzt wurde Sophie bewusst, dass er schon die ganze Zeit seinen rechten Arm an den Körper presste.

War er verletzt?

»Thanks, lil‘ angel«, meinte er melodisch und war im nächsten Augenblick bereits die Mauer hinaufgeklettert.

Mit einem letzten Lächeln in ihre Richtung ließ er sich auf der anderen Seite hinab.

Sophie runzelte die Stirn. Es schien ihm wohl doch besser zu gehen, als sie vermutet hatte, wenn er über das gut riesige Hindernis so schnell herüberkam. Ein komischer Kauz.

Sie lief ein paar Schritte an der Mauer entlang und biss sich dabei auf ihre Unterlippe. Die Begegnung hatte sich eigenartig angefühlt. Es waren keine Beleidigungen gefallen. Oder Beschimpfungen! Genauso wie in den Gesprächen zwischen Tyler und Jimmy. Oder wenn sich ihre Klassenkameraden untereinander austauschten. War so etwas denn normal?

Abrupt stoppte sie. Sie war in etwas Nasses getreten. Eine rötliche Pfütze.

Schnell wich sie zurück. Die Flüssigkeit hatte sich an der Mauer gesammelt und daneben lag etwas Glänzendes im Rasen. Eine kleine zerrissene Kette.

Vorsichtig hob Sophie sie hoch und betrachtete sie von allen Seiten. Eines der feinen goldenen Glieder musste aufgebrochen sein und der Anhänger hatte sich danach am Verschluss verfangen. Es war nur ein Goldplättchen. Ein dünnes Ding, so groß wie eine Hundemarke, aber viel zu edel.

»Cherry’s Michael«, las sie die Vorderseite. Auf der Rückseite stand etwas in einer Sprache, die Sophie nicht kannte.

Irgendwelche Zeichen, die sie kaum zu lesen wusste.

Griechisch? Russisch? Sie hatte keine Ahnung.

Nachdenklich sah sie dem Fremden hinterher, bevor sie das Schmuckstück in ihre Tasche gleiten ließ. Es erschien ihr richtig, die Kette nicht rumliegen zu lassen. Jedoch runzelte sie dennoch die Stirn, als sie ihren Weg fortsetzte.

Sie wusste nicht, ob das Fundstück dem Mann gehörte oder ob das Blut überhaupt von ihm war. Kein Grund, so etwas zu melden oder sich gar den Kopf darüber zu zerbrechen.

Außerdem glaubte ihr doch eh niemand. Gedankenverloren strich sie über das Metall in ihrer Hosentasche, während sie weiter joggte.

Und wenn der Kerl über seine Verletzung schwieg, war es gewiss nicht ihre Aufgabe, es herum zu posaunen.

Ein schrilles Klingeln, gefolgt von mehreren Seufzern, Gähnern und Morddrohungen waren aus dem Heim der Stroms zu vernehmen. Während die ersten Klagelaute nach und nach verstummten, wuchsen die Todesflüche mit jedem weiteren Läuten über die Wolken.

»DIA! Ich bin doch gleich da! Jetzt leg doch – verdammt nochmal – ‘ne Pause ein!«, brüllte Marie aus ihrem Zimmer. Ob ihr Fenster offen war und sie hinaus auf die Straße rief oder ob sie durch das gesamte Haus bis durch die geschlossene Eingangstür schrie, war ihr dabei herzlich egal. Nur die kommende Ruhe zählte.

Die von ihrem läutenden Handy unterbrochen wurde. Genervt nahm Marie den Anruf mit einem: »WAS?« entgegen.

»Jetzt mach hin, sonst verpassen wir deinen Traumprinzen, meine Liebe«, waren die einzigen Worte, die Diana ihr schenkte.

Keine Sekunde später war das Telefonat beendet. Wie ein blonder Blitz kam die Strom die Treppe runtergeschossen und war mit einem kurzen: »Bye, Mom, Dad!«, aus dem Haus raus.

»Warum sagst du das nicht gleich?«, schnaufend richtete Marie ihre Frisur im Laufen, »Also – wo ist Jacob?«

»Rachel und Sairl machen ihre Sache endlich offiziell. Daher wollen sie zu dritt gleich an der Hauptstraße auf uns warten.

Und nun sag: „Danke liebe Dia!“«, erklärte ihre Freundin, während sie mit einer ihrer Strähnen herumspielte.

Dianas Haare waren die Auffälligsten, die Marie je gesehen hatte. Seit etwa drei Jahren ging sie alle paar Wochen zum Friseur, um die pinke Farbe auffrischen zu lassen. Ihre knappen Klamotten waren ein weiterer Augenfänger. Aber das war nichts gegen ihre Art, die ihr die meisten Liebesbriefe und -SMS einbrachte. Diana hatte keine Geduld mit Jungs, die den Mund nicht aufbekamen oder nur versuchten, mit ihr zu flirten.

Sie hatte höhere Ansprüche.

Nicht, dass Marie so viel weniger bekam. Aber aus irgendeinem Grund war sie eher ein Idol für die anderen Mädchen in ihrer Schule. Die Jungs hatte Diana komplett um den Finger gewickelt.

»War Stress bei euch, als Rachel Sairl vorgestellt hat?«, fragte sie ihre Freundin, um sich selbst ein wenig abzulenken.

Die Mädchen waren Cousinen und wohnten zusammen mit ihrer restlichen Familie in einer Villa am Stadtrand. Ihr Großvater hatte vor zig Jahren irgendein Patent verkauft und all seine Kinder um sich geschart. Der mittlerweile alte Mann wollte den Erfolg der Lees sichern. Deswegen mussten sich alle Lees an seine Regeln halten:

Keine Familienstreitigkeiten im Haus. Jeder muss künstlerisch tätig sein. Und jedes Date oder möglicher Familienzuwachs muss von ihm vorher akzeptiert werden.

Wie auch Sairl Celik. Sairl war erst vor einigen Jahren nach Raptioville gezogen und hatte sich – dank seines fehlenden Orientierungssinns – direkt in Rachels Armen wiedergefunden.

Sie hatten sich auf Anhieb verstanden. Allerdings hatte es Marie damals noch nicht interessiert.

Erst nachdem Sairl sich mit Jacob angefreundet hatte, hatte sie das Pärchen unterstützt und Diana auch dazu gedrängt, der Beziehung eine Chance zu geben. Jeder Schritt, der sie näher an Jacob brachte, war ein Schritt, den es wert war zu gehen.

»Opa war erst ein wenig grummelig und wollte mit Sairl alleine sprechen. Er hat uns alle aus dem Esszimmer gescheucht, nur um eine halbe Stunde später wieder lachend die Türen zu öffnen und Rachel viel Glück mit ihrem Schatz zu wünschen. Ey, ich sag dir. Rachel ist vor Angst fast gestorben!«, erzählte Diana.

»Er ist halt ziemlich mittelalterlich«, murmelte Marie, als sie an den alten Mann dachte. Sie hatte Walter Lee nur zwei-, dreimal getroffen und es dabei nie gewagt, in Ungnade zu fallen. Wenn sie mit Diana befreundet bleiben wollte, musste sie diesen Freak von einem Greis akzeptieren.

»Es ist, wie es ist«, ihre Freundin zuckte mit den Schultern und Marie wusste, dass das Thema damit erledigt war. Diana würde es nicht wagen, sich über ihren Großvater zu beschweren.

Marie erblickte Jacob als erstes. Sie spürte, wie ihr Herz raste, wie ihr Bauch sich mit Schmetterlingen füllte und sie sich bemühen musste, sich nicht zum Affen zu machen. Jacob war perfekt. Mit anderen Worten konnte sie ihm nicht gerecht werden … Er war im Jahrgang über ihrem, sportlich, klug, zuvorkommend, aufmerksam, hilfsbereit und so vieles mehr!

Sie hatte sich auf den ersten Blick in ihn verliebt. In diese blauen Augen, die sie einfangen wollten. In diese Lippen, die sie versklaven wollten. In diese …

Sie lenkte ihre Aufmerksamkeit auf Sairl und Rachel, solange sie noch konnte. Dianas Cousine war ein Jahr jünger als sie. Ein ruhiges Mädchen, mit schwarz-blau gefärbten Haaren, das wirklich mal etwas mehr aus sich heraus kommen sollte. Im Gegensatz zu den Älteren benutzte sie kaum Make-up und hatte bislang weder Zigaretten noch Alkohol angerührt. Sie traute sich, das Zeug zu kaufen, kniff aber immer wieder in den entscheidenden Momenten. Doch akzeptierte Marie es, solange es Sairl nicht verschreckte.

Was sie zu dem türkischen Jungen brachte. Sairl war sonnengebräunt. Seine dunkelbraunen Haare kräuselten sich wie ein Kranz um sein Gesicht. Er war sportlich, sprach manchmal etwas seltsam und konnte recht schroff reagieren, wenn man jemanden beleidigte, der ihm etwas bedeutete. Nicht, dass es Marie jemals passiert wäre.

Glücklicherweise.

»Morgen!«, grüßte Rachel sie als erstes und lächelnd antwortete Marie ihr.

»Ich habe schon gehört, dass alles geklappt hat«, gratulierte sie ihr und Sairl, der es sich nicht nehmen ließ, sein Mädchen in einer festen Umarmung an sich zu drücken.

Sofort wunderte sich Marie, wie es wohl wäre, in Jacobs Armen zu liegen.

»Der alte Lee hat mah erst ganz schöne Sorg‘n gemacht«, gestand Sairl.

»Denk dran, wie du ihn nun nennen sollst«, warf Diana lachend ein und genervt rollte der Junge mit den Augen.

»Bitte, Schatz«, murmelte Rachel und Marie glaubte, einen Funken Sorge in ihren Augen zu sehen.

»Großvadder Lee«, entgegnete ihr Freund liebevoll, während er in ihrem Blick versank, »Wird nur ‘ne Weile dauern, eh ich mich dran gewöhnt hab.«

Lächelnd stellte sie sich auf die Zehenspitzen und schenkte Sairl einen Kuss.

Sofort schoss Eifersucht durch Maries Körper. Jedoch konnte sie keinen Grund für das Gefühl finden. Es war nicht wegen des Kusses. Oder der Umarmung. Dennoch war das Gefühl da und riss wie ein Tier an ihr.

»Na los, ihr Turteltäubchen, wir müssen los«, lachte Jacob und langsam wandte sich Sairl von seiner Freundin ab.

»Bist doch nur eifersüschtik«, entgegnete der andere und sofort entbrannte eine Diskussion zwischen den Jungs.

Eine Diskussion, vor der sich Marie nur verstecken wollte.

Der Schulgong beendete die letzte Stunde in dem Moment, in dem Sophie den finalen Punkt auf den Überraschungstest setzte.

Eine dämliche Interpretation, die ihre Deutschlehrerin vor zehn Minuten angefordert hatte.

Schweigend drehte sie den Zettel um, packte ihre Arbeitsmaterialien weg, gab ihn vorne ab und verschwand. Sie ignorierte das Gefluche und die üblichen Ansagen der Lehrerin, während sie bereits floh.

Für Sophie war dieser Test das Beste am Schultag gewesen.

Marie hatte es nicht versäumt, ihr jede Freude zu nehmen. Und ihre restlichen Mitschüler hatten einen Heidenspaß daran gefunden, Saft über ihre Aufzeichnungen zu schütten, ihre Stifte aus dem Fenster zu werfen und Löcher in ihre frisch geflickte Sporthose zu schneiden.

Dank des Tests konnte sie vor den anderen aus dem Unterricht.

Vor den anderen aus der Schule. Vor den anderen weg …

»Hey, alles gut?«, sie blickte auf und erkannte Jimmys älteren Bruder, dem sie manchmal begegnete, wenn sie Tyler vom Judo abholte. Allerdings hielt Sophie immer einen Sicherheitsabstand zu dem anderen. Physisch, wie seelisch. Sie wollte nichts von den Menschen wissen, die sie eh verletzen würden.

»Ja«, log sie, als sie ihren Spind aufschloss. Zügig legte sie die Deutschbücher hinein, schmiss die Blöcke in die Tasche und hielt inne.

Sie konnte ihn zwar anlügen. Aber nicht sich selbst. Sie wusste, dass es ihr nicht gutging. Sie fühlte sich scheiße. Marie war heute noch wütender als sonst gewesen und all das hatte ihr Zwilling an Sophie ausgelassen. Und Sophie konnte nicht mehr.

Sie wollte nicht mehr. Sie knallte ihren Spind zu und schloss ab.

Sie hatte keine Nerven für die Hausaufgaben. Sie musste nur noch weg. Fort.

Sie ignorierte den Jungen, als er sie irgendetwas fragte und rannte die Treppe hinunter. Sie wollte nicht auf ihre Klassenkameraden stoßen. Sie wollte nicht ihrer Schwester begegnen. Sie wollte nicht vor den Leuten stehen, die Maries Charme verfallen waren!

Sie wollte nicht mehr existieren.

Sophie stolperte über den Treppenabsatz und hielt sich hastig am Geländer fest. Zügig stieß sie sich wieder ab und rannte aus dem Gebäude die Straße hinunter. Sie lief, bis sie keine Luft mehr bekam und blieb erst danach stehen.

Ächzend ließ sie sich an einen Baum fallen und sah sich um.

Sie war in einer der Parallelstraßen der Hauptstraße gelandet.

Sie konnte die Autos hören, die über die Pflastersteine rasten.

Sie lauschte dem Hupen, den Stimmen.

Seufzend umklammerte sie ihre Beine.

Was sollte das? Warum badete sie so in Selbstmitleid? Sie wollte nicht schwach sein. Sie wollte nicht weglaufen. Sophie wollte so sein, wie die guten Helden aus ihren Büchern. Die Helden, die das Richtige taten, egal was es sie kosten würde.

Sie wollte ihrer Schwester und den anderen verzeihen. Sie wollte gut sein!

Sophie atmete tief ein, als sie ihren Blick gen Himmel richtete.

Gut sein. Ja. Das wollte sie schon immer. Sie wollte Tyler beschützen. Sie wollte Meowy beschützen. Sie wollte für alle da sein. Ja. Sie wollte für ihre Eltern da sein. Und auch für Marie!

Und zwar nicht schwach. Nicht weinend. Nicht als so ein schluchzendes Elend. Das war nicht richtig. Das war nicht, was sie wollte …

Tyler wollte Eierkuchen, erinnerte sie sich plötzlich. Sie hatte ihm versprochen, dass es beim nächsten Mal welche geben würde. Dass sie Eier kaufen würde.

Sie zwang sich auf die Beine und klopfte den Dreck von ihrer Jeans. Mit festen Schritten ging sie zur Hauptstraße und überschlug dabei ihr Taschengeld im Kopf. Viel hatte sie nicht zur Verfügung, aber für die Eier und die letzten anderthalb Wochen vom September würde es noch reichen. Es müsste reichen!

Sie wischte sich die Tränen weg und begutachtete die Tropfen, die an ihrer Hand kleben blieben. Eilig glitt sie mit dem Ärmel über ihre Wangen. Sie wollte nicht, dass die Leute sie anstarrten. Sie hatte schon genug Getuschel für einen Tag ertragen müssen. Noch mehr wäre zu viel.

Abwägend blickte sie zu den großen Supermärkten und Drogerien an der Straße, ehe sie in einem kleineren Eckladen am Ende der Einkaufsstraße verschwand. Sie wollte nicht vielen Menschen über den Weg laufen. Und die nette, alte Dame, die das Geschäft gegenüber vom Blumenladen betreute, hatte bislang noch kein böses Wort für Sophie übrig gehabt.

Eilig rannte sie hinein.

Kapitel 2: Über eine andere Art der Geiselnahme

»Ich sag dir, ich habe das Gesicht schon mal irgendwo gesehen«, murmelte Alex.

Sue rollte genervt mit den Augen.

»Lass mich raten, du siehst deine Beförderung auch an jeder Kreuzung winken?«, fragte sie und lenkte das Auto auf den nächsten freien Parkplatz.

Beleidigt schaute Alex Maretti weg. Sie wussten beide, dass er bei den Vorgesetzten positiv aufgefallen war und sich deswegen nun besonders anstrengte. Sue störte es nicht. Wenn er gehen würde, würde sie eben den nächsten Kollegen zugeschoben bekommen. Halb so wild.

Sue Johnson genoss ihr Leben als einfache Streifenpolizistin. Es war unkompliziert und geregelt. Die aufregendsten Jobs, zu denen sie antanzen musste, waren ein paar Überführungen.

Aber selbst diese hielten sich stark in Grenzen.

»Ich bin mir sicher«, beharrte Alex, während er ihren Ordner mit den letzten Gefangenentransporten ins Wylston durchblätterte. Eine Akte, über die er bereits am Morgen gebrütet hatte.

Sue schenkte ihm weniger Beachtung als der belebten Straße.

Das Wylston war ein Gefängnis zwischen Raptioville und Merichaven, für das sie erst in der vergangenen Woche eine der besagten Überführungen absichern mussten. Sie hatte es an dem Tag hinter sich gebracht und sofort alle Erinnerungen an das kalte graue Gebäude aus ihrem Kopf verbannt.

Aber anscheinend nicht Alex.

»Hier! Sieh dir das an!«, er deutete auf das Foto von einem Kriminellen und die Polizistin zog genervt die Handbremse an, ehe sie abwinkte.

»Der Junge gerade sah anders aus. Und wäre dieser Typ ausgebrochen, hätten wir sicherlich eine Info bekommen.

Genauso wie bei Kold Knife Kim«, entgegnete sie.

»Du verstehst nicht«, er hielt ihr die Akte unter die Nase und deutete auf eine Textpassage darin.

Sues Augen weiteten sich.

»Du glaubst doch nicht, dass-«

»Wenn du kriminell wärst und dein Bruder in ein Sicherheitsgefängnis geworfen wird, würdest du dann nicht auch versuchen wollen, ihn da raus zu holen? Kelp hatte uns heute Morgen nicht aus Spaß um Vorsicht gebeten. Ich weiß von Eileen aus dem Sechsundzwanzigsten, dass über die letzten drei Tage zwei Polizisten aus ihrem Revier verschwunden sind.

Alles Kollegen, die in den letzten Monaten bei den Überführungen aushelfen mussten.«

»Was? Und warum rückst du erst jetzt-«, Sue brach ab, als sie verstand. Es wurde ein Informant unter ihnen vermutet. Diese Art von Ermittlungen hielt ihr Onkel Kelp nur zurück, wenn er glaubte, dass sich die anderen Polizisten einmischen würden oder mitverantwortlich waren.

Sie blickte wieder auf die Tür, durch die der Junge verschwunden war. Sie hatten fast zehn Minuten diskutiert, ehe sie umgedreht war und einen Parkplatz gesucht hatte. Hatten bis eben noch gestritten. Hatten sich nicht einigen können …

Dabei konnte doch in einer Minute schon so vieles passieren …

»Eier«, murmelte Sophie vor sich hin. Langsam verstummte die Türglocke hinter ihr und ging in den anderen Geräuschen des Ladens unter. Sie schlenderte an der leeren Kasse und den vollen Schaufenstern vorbei durch das Geschäft, das an eine liebevolle Großmütterchenstube erinnerte. Fast so wie das Haus der alten Nachbarin, die vor Ewigkeiten auf Marie und sie aufgepasst hatte. Damals. Als sie fünf oder sechs Jahre alt gewesen waren …

Mit einem Stechen im Herzen dachte sie daran, dass sie ihre eigenen Großeltern nie kennengelernt hatte. Ihre Mutter war mit dem Rest ihrer Familie zerstritten und ihr Vater eine Geschichte für sich … Doch stellte sie sich ihre Großmutter immer wie die nette Besitzerin hier vor. Freundlich. Ruhig. Hilfsbereit.

»Haben sie keinen anderen? Der da ist ja voll grässlich!«; erklang es plötzlich aus dem benachbarten Gang.

Ruckartig blieb sie stehen. Was machte Marie hier? Sie war doch sonst nicht hier. Dieser Laden war unter ihrer Würde!

Sophie spürte, wie ihr Herz wieder wild gegen ihre Brust pochte und zwang sich dazu, langsam zu atmen.

Leise hörte sie, wie die Verkäuferin sich entschuldigte, und schlich sich zügig weiter. Sie warf einen flüchtigen Blick auf Marie und ihre Freundin. Sah kurz auf die alte Dame, die etwas im Make-up Regal suchte.

Alle hatten ihr den Rücken zugekehrt.

»Hab dich nicht so. Ich kann halt nicht rüber. Wenn meine Tante mich beim Zigarettenkaufen erwischt, knallt’s daheim«, entgegnete Diana still.

Die beiden ignorierend lief Sophie weiter zum Ende des nächsten Ganges. Zu den Eiern. Sie musste diese nur nehmen, zur Kasse gehen, sobald die Mädchen sie nicht beachten würden oder vielleicht sogar gegangen waren. Einfach.

»Du kannst sie auch gerne von meinem Verkäufer holen. Der hat gutes Zeug.«

»Vergiss es, Marie! Ich trau diesen Straßenverkäufern nicht weiter, als ich sie werfen kann. Und mit Muskeln hat mich der liebe Gott nicht gesegnet.«

»Lass trotzdem danach rübergehen. Ich möchte diese schalen Farben nicht in mein Gesicht schmieren«, meckerte ihre Schwester rum.

Sophie blendete das Gespräch aus, als sie sich über eine kleine Kühltruhe nach den Eiern ausstreckte und … verwundert innehielt. Irritiert sah sie auf ihre rechte Hand hinab, mit der sie sich von der Truhe abstützte. Sie hatte in etwas Feuchtes gegriffen. In etwas Rotes?

Ein metallischer Duft erfüllte ihre Nase und erschrocken sah sie sich um.

Blut?

Kleine Tropfen zogen sich weiter in den nächsten Gang. Zu winzig, als dass man sie mit einem flüchtigen Blick auf dem wirren Teppichmuster bemerkt hätte. Nun wirkten sie aber wie ein rotes Tuch, mit dem ein Stier herangewunken wurde. Ein riesiges Warndreieck.

Sie ließ die Eier stehen. Unsicher verfolgte sie die Spur mit den Augen. Sorgen breiteten sich in ihr aus. Was war, wenn sich jemand verletzt hatte, es aber nicht bemerkte? Sie hatte mal gehört, dass Adrenalin das beste Schmerzmittel wäre. Wenn jemand aufgeregt war und seine Verletzungen nicht mitbekam, konnten sie sich doch entzünden, oder? Die Person musste schlimmstenfalls sofort ins Krankenhaus!

Leise hörte sie, wie die Türglocke des Ladens durch die Gänge klang, als sie in den letzten trat. Sie blendete die anderen Stimmen aus, die die Gefriertruhe eh mit ihrem brutalen Knurren übertönte. Vereinzelte Worte drangen zu ihr herüber.

Worte, die sie ignorierte, während sie den Blutstropfen folgte.

»Sag bloß, man kann dir weiterhelfen?«, lachte jemand schwach auf.

Erschrocken hätte Sophie beinahe einen Salto gelernt, als der Fremde, der ihr erst am Morgen über den Weg gelaufen war, plötzlich neben ihr auftauchte. Sein Gesicht wirkte blass, fast schon weiß, seine Haltung angespannt. Zügig suchte seine linke Hand den Weg in eine der Manteltaschen zurück, während er unbeholfen seine rechte Seite zu stützen versuchte.

Unter ihm hatte sich eine kleine Blutlache gebildet.

»Du bist verletzt«, alle Höflichkeit vergessen, riss sie den Stoff beiseite und eisern legte sich seine Hand um ihr Handgelenk.

Jedoch stoppte er sie nicht rechtzeitig. Schon waren ihre Augen auf einen vollgesifften Verband gefallen und … war das Klopapier? Erst jetzt bemerkte sie eine aufgerissene Packung von den Rollen im Regal. Er musste versucht haben, die Blutung zu stoppen, wenn auch nicht sonderlich erfolgreich.

»Das geht dich nichts an«, giftig spuckte er ihr die Worte entgegen und unsicher biss Sophie auf ihre Unterlippe.

Er hatte Recht. Es ging sie nichts an. Sie lauschte der Türglocke, die diesmal lauter durch den Laden zu hallen schien.

Der helle Klang stach neben dem Dröhnen der Gefriertruhe so klar hervor. Ein Teil von ihr wollte sich umdrehen, die Eier nehmen, hoffen, dass ihre Schwester weg war, bezahlen und gehen. Einfach. Ohne Probleme. Warum sollte sie sich um jemanden sorgen, den sie nicht einmal kannte? Es hatte sie doch am Morgen auch nicht gestört! Und da hatte sie bereits eine Wunde vermutet.

Ihre Augen entdeckten das Blut an seiner Hand, das nun an ihrem Arm herunterlief. Nie zuvor verspürte Stärke erfüllte sie, als ein Blutstropfen auf ihrer Hose landete.

»Doch«, sprach sie das aus, was ihr als erstes durch den Kopf schoss, »Ich hätte dir schon vorhin helfen sollen. Das Klopapier und die Fetzen da werden nicht ewig halten. Also zeig her.« Ungläubig beobachtete er ihre freie Hand, die den Mantel wieder beiseiteschob. Sie versuchte, das Einwegpapier vorsichtig von seiner Schulter zu lösen und warf ihm einen strengen Blick zu, als er sich verkrampfte. Jedoch ließ er langsam ihre Hand los.

Sie spürte, wie seine Augen auf ihr ruhten, während sie den zusammengeknüllten Papierbatzen und den alten Verband von seiner Haut löste. Blut quoll hervor, sobald sie seine Seite freilegte und ein großes, rundes Loch starrte sie an.

»Was hast du denn da gemacht?«, entfuhr es ihr ungläubig, während sie das gerötete Fleisch betrachtete. Böse stach ihr die Wunde ins Auge. Sie verstand nicht, wie er zuvor damit über eine Mauer klettern konnte, wenn doch jede Bewegung mit seinem rechten Arm zu schmerzen schien.

»Etwas, womit ich leider nicht ins Krankenhaus kann«, murmelte er zurück.

Sophie beobachtete seine Miene, die nun noch schmerzhafter wirkte. Es tat ihr weh, ihn so zu sehen. Sie erinnerte sich an Tyler, als ihr Bruder sich den Arm gebrochen hatte. Sie hatte ihren Vater anschreien müssen, sie zur Notaufnahme zu fahren.

Hatte versucht, den Jüngeren zu beruhigen, wenngleich jeder Schrei und jede Träne ihr Herz mehr bluten gelassen hatten, als sie je für möglich gehalten hätte.

Am Ende war sie die Verheulte gewesen.

Ihr Kopf raste, während sie überlegte, was sie tun sollte. Sie war keine Ärztin … aber die Wunde sah so dreckig aus. So groß. Müsste sie genäht werden? Und hatte er nur eine? Oder noch andere? Ging das Loch durch seinen Körper?

»Sie sollte gereinigt werden«, entschloss sie und drehte sich um. Zügig suchte sie das Wunddesinfektionsmittel und die Bandagen aus der Reihe davor und riss die Sachen noch im Gehen auf. Sie würde den Kram beim Rausgehen mit ihrem restlichen Taschengeld bezahlen. Das würde schon irgendwie klappen.

»Mach dich mal kleiner, sonst kommt da ja keiner ran«, platzte es aus ihr heraus, während sie immer noch ihren Bruder vor ihrem inneren Auge sah. Sophie konzentrierte sich nur auf die Schulter vor ihr. Sie ignorierte alles andere. Spürte, wie er zusammenzuckte, als das kalte Nass des Desinfektionsmittels über seine Wunde floss. Sie beobachte, wie die Flüssigkeit über die Rückseite seiner Schulter glitt, die noch mehr blutete, als vorne. Also doch …

Sie strich mit einer Bandagenrolle das überflüssige Desinfektionsmittel weg und tupfte dann das wunde Fleisch ab.

Sicher zog Sophie Mantel und Shirt, das an der Seite eh schon vollkommen zerrissen war, beiseite und verband die Schulter.

»Warum?«

Verwundert sah sie auf sein Gesicht und bemerkte nun erst wieder, dass er ja gar nicht ihr Tyler war. Und dennoch konnte er sie mit demselben fragenden Blick ansehen. Derselben Unschuld. Da war keine Verachtung in seinen Augen. Kein Hass. Kein Ekel.

Da war nur Verwunderung.

Und sie irritierte Sophie mehr, als sie zugeben wollte.

»Warum nicht?«, entgegnete sie ausweichend, als sie die Verpackung von den Verbänden aufhob, »Soll ich dich etwa verbluten lassen?«

»Das hätten zumindest andere gemacht, lil‘ angel«, lachte er sanft.

»Warum nennst du mich so?«, sie beobachtete, wie er sich den Mantel zurecht schüttelte. Und zum ersten Mal, seitdem sie morgens mit Tyler Frühstück vorbereitet hatte, fühlte sie sich wieder wohl.

Sophie wusste, dass irgendetwas nicht zu stimmen schien. So wie er reagiert hatte, diese Art der Wunde … Sie hätte wahrscheinlich einen Krankenwagen oder die Polizei rufen müssen. Sie hatte ja nicht mal etwas mit dem Fremden gemein!

Sie hatte ihn nur zufällig zweimal am selben Tag getroffen.

Und dennoch …

Freute sie sich, dass er sie normal behandelte? War so etwas denn normal?

»Warum nicht?«, warf er ihre Worte zurück und Sophie konnte nicht anders.

Sie musste auch lachen.

Ja. Es fühlte sich an, als ob sie mit Tyler über Belanglosigkeiten sprach. Der Kerl machte ihr keine Angst. Er verabscheute sie nicht. Er war nicht schroff. Und sie hatte sogar das Gefühl, dieser fremden Person mehr offenbaren zu können, als sie ihrer eigenen Mutter, als sie gar ihrem Tagebuch vor all den Jahren anvertraut hatte!

»Vielleicht bin ich aber gar kein Engel! Oder siehst du irgendwo Flügel?«, sie drehte sich einmal im Kreis und nun musste auch er lachen. Oder war es eher ein Glucksen? Sein Blick verzerrte sich leicht und besorgt landeten ihre Augen sofort auf seiner Wunde.

»Du solltest damit aber wirklich dringend zu einem Arzt.

Vielleicht musst du Antibiotika nehmen oder es muss genäht werden«, murmelte sie und wieder ernster nickte er ihr zu.

»Ich weiß …«, Sophie hörte einen brutalen Kampf in seiner Stimme. Wut, Selbsthass und Verzweiflung schienen dort miteinander zu ringen. Sie waren sich uneins. Erdrückten einander. Konkurrierten um die Vorherrschaft!

Ein kratziges Geräusch von draußen durchschnitt die Luft. Es klang wie ein Megafon, das getestet wurde, ehe jemand hineinsprach. Sofort wurde der Fremde vor ihr ganz steif.

»Michael«, dröhnte eine männliche Stimme durch das Gerät verstärkt in den Laden, »Sie sind umstellt. Legen Sie jegliche Waffen nieder und kommen Sie augenblicklich mit erhobenen Händen heraus!« Schneller als Sophie gucken konnte, schlüpfte ein schwarzer Lauf aus einer Mantelfalte. Sein gesamter Körper hatte sich angespannt, als er versuchte, die Pistole – oder war es ein Revolver? – unbeholfen in der linken Hand zu platzieren, ehe sein Blick auf sie fiel. Er seufzte leise.

»Du solltest besser gehen.«

Besorgt beobachtete Sophie ihn. Was war los mit ihr? Warum hatte sie keine Angst vor ihm? Er war derjenige mit dem Mordinstrument! Und wenn die Polizisten draußen extra das Gebäude umstellten und mit seiner Gegenwehr rechneten, musste er doch der Gefährliche sein.

Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass sie weder die Verkäuferin noch ihre Klassenkameraden hörte. Sie waren schon vor einer Weile verstummt und Sophie hatte die Stille nur nicht bemerkt, da sie zu besorgt um den Verletzten gewesen war.

»Wenn sie den Laden umstellt haben, werden sie dich so oder so kriegen. Warum kämpfen? Warum die Gefahr eingehen, erschossen zu werden?«, entflohen ihr die Gedanken, als sie an die Polizeiartikel aus der Gegend dachte.

Sie lebten zu nah an Merichaven und dem Wylston, als dass die Ordnungshüter sich mit langen Reden oder Fragen aufhielten.

Immer wieder kam es vor, dass sogar Unschuldigen etwas passierte. Es war eine Gefahr, mit der sie in Raptioville leben mussten.

»Wenn ich festgenommen werde, könnte ich gleich Doppelsuizid begehen«, knurrte er, »Außerdem komme ich hier schon raus.«

»Wie?«, irritiert wanderte ihr Blick über den Gang. Nach vorne hin waren die beiden Fronten so mit Schaufensterdekorationen vollgestellt, dass sie kaum den Blumenladen auf der anderen Straßenseite ausmachen konnte. Nach hinten präsentierte sich die Wand wie eine undurchdringliche Mauer.

Es gab nur die Vordertür.

»Ich brauche Zeit«, murmelte er.

»Michael! Wenn Sie nicht innerhalb einer Minute auf den Bürgersteig treten, muss ich den Laden stürmen lassen!«, schrie die Stimme nun.

Verunsichert schluckte Sophie. Sie wusste, dass sie gleich etwas Dummes tun würde. Sie konnte Tyler nie nein sagen, weil sie immer ein klein wenig Angst hatte, ihn zu verlieren. Und nun?

Nun fühlte es sich einfach nur falsch an, zu gehen. Sie wollte niemanden zurückzulassen, den sie gerade erst kennengelernt hatte. Niemanden, der sie so freundlich behandelte. Niemanden, der mit ihr gelacht hatte! Dabei war es ihr egal, dass sie nichts über ihn wusste!

»Du brauchst nur Zeit?«, fragte sie ihn und kaute auf ihrer Unterlippe herum. Ihre Augen glitten zu den Fenstern. Von hier aus konnte man sie nicht sehen. Wenn sie aber ein paar Schritte in den nächsten Gang trat, hätte sie zwischen den Dekorationen einen ungehinderten Blick auf die Kreuzung.

Sachte nickte er.

»Noch eine halbe Minute, Michael!«, erklang es von draußen.

Sophie sog einmal tief Luft ein. Sicher hob sie die Hände in die Höhe und trat nach vorne. Sie drehte sich langsam um. Dachte an den Theaterkurs aus der Grundschule zurück. An die Lektionen aus dem Unterricht. Sie hatte nie ernsthaft mitgemacht, da Marie ständig die Hauptrollen spielen wollte.

Aber sie wusste, wann sie etwas beherrschte.

»Bitte nicht schießen!«, rief sie mit nur halb gespielter Verzweiflung, als sie die Polizisten durch das angelehnte Fenster sah. Sie waren alle bis an die Zähne bewaffnet. Trugen Schutzwesten. Sahen so unbeirrbar grimmig drein.

Und nagelten ihren Entschluss nur noch fester in Stein.

Mit gespielter Angst blickte sie zu dem Verletzten hinüber, dessen Augen sich mit Verwunderung füllten. Sie schluckte und versuchte, ihr Vorhaben in einen einzigen Seitenblick zu werfen. Ihn um Erlaubnis zu bitten.

Und er nickte unsicher.

Irritiert betrachtete der Polizist mit dem Megafon sie. Er war etwas dicklicher und trug einen Schnurrbart. Sophie wusste nicht, ob seine grauen Haare vom Alter oder Job stammten. So oder so schien er sich schnell zu fangen. Er beugte sich zu den zwei Kollegen neben ihm herab und die Weibliche davon nahm ihm das Megafon ab.

»Hallo, mein Name ist Sue«, begann sie, während der Ältere zurücktrat und mit einem anderen Ordnungshüter sprach, »Wie heißt du, Liebes?«

Ein beklemmendes Gefühl machte sich in Sophie breit, als sie hörte, wie die Frau sie mit Liebes ansprach. Liebes. Ein Kosename, den ihre Mutter ab und zu für ihre Schwester verwendete. Ein Wort, das Mitgefühl und Verbundenheit zum Ausdruck bringen sollte und sich dennoch einzig wie ein Peitschenhieb anfühlte.

Oder hatte sie nur Furcht davor, die Polizei anzulügen?

»Sophie St-Strom!«, stotterte sie, sie zwang sich innerlich zur Ruhe und äußerlich zu einer Mischung aus Angst und Hysterie, »Bitte! Er hat eine Waffe! Und-«, sie schluchzte.

Was sollte sie nur sagen? Sie wollte die Polizisten hinhalten.

Aber wie lief eine Geiselnahme eigentlich ab? Was musste sie tun? Panik schlich sich in ihre aufsteigende Apathie.

Sie musste der dümmste Teenager von ganz Raptioville sein!

»Schon gut, Sophie. Schon gut«, sprach Sue, während ihre restlichen Kollegen sich gemeinsam über ein Auto beugten, »Bist du verletzt? Ist noch jemand im Laden?«

»Nein. Nein. Nein«, schluchzend verdeckte sie ihr Gesicht mit den Händen, während sie den Kopf schüttelte. Unschlüssig blickte sie zu dem Verletzten rüber.

Michael hatte der Polizist ihn gerufen.

Wie auf der Kette, schoss es ihr durch den Kopf.

»Behaupte, ich würde nach einem Fluchtwagen verlangen. Er soll in spätestens einer Stunde da sein und die Cops sollen bis dahin verschwinden. Das sollte sie beschäftigen«, flüsterte er.

Sophie nickte sachte.

»E-er will einen Fluchtwagen! Innerhalb von einer Stunde und sie sollen bis dahin alle verschwinden!«, rief sie aus.

»Sie haben eine Viertelstunde Bedenkzeit«, fügte er hinzu.

»In einer Viertelstunde will er ihre Antwort!«, gab sie also weiter und schritt vorsichtig zu ihm zurück, als er sie heranwinkte.

Erschöpft atmete sie aus. Sie lehnte sich an eines der Regale.

Wollte am liebsten umfallen. Sich irgendwo verkriechen. Bis zum nächsten Jahrtausend nicht mehr rauskommen!

»Danke.«

Sophie blickte hoch. Sie hatte noch nie so viel Anerkennung und Verwirrung aus einem Wort vernommen. Oder gar in einem Gesicht gesehen. Nicht mal in Tylers!

»Du bist kein schlechter Mensch«, es hörte sich wie eine Mischung aus einer Frage und Aussage an. Doch brachte es ihren Entschluss nicht ins Wanken.

Sie griff in ihre Tasche und holte die kaputte Kette mit dem Anhänger raus. Kaum, dass seine Augen darauf landeten, weiteten sie sich. Zögerlich streckte er die Hand danach aus und Sophie ließ das Schmuckstück hineingleiten.

»Ist also deine?«, fragte sie und beobachtete die Dankbarkeit in seiner Mimik. Sie spürte, wie ihr eine Träne entkam und eilig wischte sie diese weg. Das war so neu … Es fühlte sich so komisch an. So gut und dennoch so erdrückend.

»Wo hast du sie gefunden?«

»An der Mauer«, sie drehte sich um und lauschte nach den Polizisten. Sie musste sich ablenken von diesem Blick. Von dieser Dankbarkeit. Sie war sie zwar von ihrem Bruder gewohnt. Aber von anderen? Von einem Fremden?

»Danke, Sophie.«

Sie brauchte einen Moment, um zu bemerken, dass sie ja der Polizistin ihren Namen zugerufen hatte. Es war nur logisch, dass er ihn auch gehört hatte.

»Wie willst du hier raus? Sie könnten zwar auf deine Forderungen eingehen, aber was, wenn sie Scharfschützen irgendwo positionieren? Oder wenn sie das Auto verfolgen? Du bist immer noch verletzt und …«, sachte legte er seine Hand auf ihre Schulter.

»Du sorgst dich die ganze Zeit nur um mich. Aber was ist mit dir?«, fragte er sie leise.

Sicher schüttelte sie den Kopf.

»Lenk nicht ab«, belehrend stach sie mit ihrem Zeigefinger in seine Brust, sodass er leicht zusammenzuckte »Ich habe kein Loch in der Schulter. Also bist du derjenige mit den größeren Problemen.«

Er lachte wieder auf.

»Schon gut, lil‘ angel«, murrend verschränkte Sophie die Arme und folgte seinem Blick auf die Kette, »Das Auto war nie von Belang«, erklärte er, während das Schmuckstück in seine innere Manteltasche wanderte.

»Also willst du laufen?«, fragte sie.

Ein leises Klopfen erklang plötzlich. Stoppte. Und trommelte erneut durch den Laden.

»Moment«, der Verletzte bückte sich und rollte einen Teil des Teppichs beiseite. Erst jetzt sah Sophie, dass sie auf einem so sauberen Schnitt standen, dass er kaum auffiel. Sie erinnerte sich an den örtlichen Geschichtsunterricht. Viele Häuser hatten vor hundert Jahren ihre Keller miteinander verbunden, um Alkohol zu schmuggeln. Jedoch waren die Gänge doch schon vor etlichen Jahren versiegelt worden, weil keiner auf nächtliche Besucher erpicht war, oder nicht?

Sie beobachtete, wie er auf eine handgroße Metallplatte im Holzboden klopfte. Es hörte sich wie ein Code an.

Morsezeichen?

Dann kam ihnen der Boden lautlos entgegen. Mehrere Bretter glitten gemeinsam auf, wie eine Klappe! Still gab das alte Holz einen Weg frei…

… und Maries Zigarettenverkäufer sah sie überrascht an.

»Hast du dich nu verdoppelt oder wat is‘ los?«, fragte der Mann mit erhobener Braue. Er war vielleicht Mitte Zwanzig, mit blonden Haaren, die struppig in alle Richtungen abstanden und einem aalglatt rasierten Kinn.

»Ich habe gefunden, wonach ich gesucht habe«, der Verletzte klopfte sich kurz auf die Manteltasche, in der er die Kette versteckt hatte, »Nur das zäh-«

Er wankte und sofort fing Sophie ihn auf. Sie spürte nun, wie sein Puls raste. Seine Atmung kam flach und stockend. Er war so warm … Hatte sie etwas falsch gemacht? Oder hatte er bereits zu viel Blut verloren?

»Scheiße«, hastig hob der Zigarettenverkäufer den Boden weiter an, »Komm schon, Kleines. Bring den Myles rüber, eh wir hier noch Stress kriegen. Mom bringt mich um, wenn wir unseren Teil des Deals nicht einhalten!«

»Ja«, besorgt half sie dem Verwundeten hinüber. Sie kletterte auf den Vorsprung neben der Leiter, die in den unterirdischen Tunnel führte und vorsichtig ließen sie ihn hinab, als ein Rufen von draußen erklang.

Zügig riss der Andere die Luke zu und zum ersten Mal fiel sein Blick abschätzend auf sie: »Du bist nich meine Stammkundin, wa? De stille Zwilling?«

Sie nickte zögerlich: »Können Sie ihm helfen?«, fragte sie, als sie – Michael zwischen ihnen stützend – durch die dunklen Tunnel liefen. Mit einer kleinen runden Lampe an der Hose des Straßenverkäufers führte er sie durch ein Labyrinth von ausgetrockneten Gängen. Es wirkte so surreal. Wie eine andere Welt unter der, die sie tagtäglich sah.

»Ne, aba er wird schon noch zusammengeflickt werd‘n. Mom würd‘ uns kaltmach‘n, wenn er so einfach abkratzen würd‘!«, seine Augen blieben auf ihr ruhen, »Wat interessiert‘s dich eigentlich? Und wat machste hier unten?«