9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

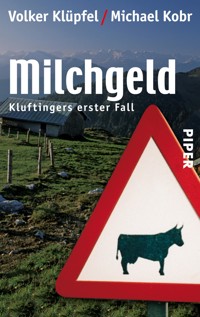

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Eine Mördergrube im Herzen des Allgäus: der erste Auftritt für Krimi-Legende Kommissar Kluftinger

Im ersten Streich des Erfolgsduos Klüpfel-Kobr wird ein Lebensmittelchemiker grausam ermordet. Wer wäre besser für die Ermittlungen geeignet als der bekennende Kässpatzen-Fan Kommissar Kluftinger?

Machen Sie sich darauf gefasst, den grantigen Kommissar sofort in Ihr Herz zu schließen, selbst wenn Sie es gar nicht wollen. Denn der Protagonist der erfolgreichen Regionalkrimireihe aus dem idyllischen Allgäu ist ewig schlecht gelaunt, unfreiwillig komisch und ein verdammt guter Polizist.

Das kann er in seinem ersten Fall »Milchgeld« sofort mit aller Macht unter Beweis stellen. Als ein Lebensmittelchemiker des örtlichen Milchwerks ermordet aufgefunden wird, vergeht Klufti erst der Appetit und dann die Geduld. Denn bei seinen Ermittlungen deckt er einen ungeheuerlichen Skandal auf.

Ein Heimatkrimi mit Humor – und der Auftakt zu einer echten Erfolgsserie

Die SPIEGEL-Bestsellerautoren Volker Klüpfel und Michael Kobr finden in »Milchgeld« bereits ihren ureigenen schriftstellerischen Rhythmus, der inzwischen unzählige Leser immer wieder aufs Neue begeistert. Sie konstruieren intelligente Fälle und lassen einen charakterstarken Protagonisten auftreten, der kein gutes Haar an den Postkartenbildern des Allgäus lässt.

Kommissar Kluftinger und kein Ende – jetzt alle spannenden Fälle lesen

Weltklasse-Krimis in dörflicher Beschaulichkeit: In mittlerweile zwölf Fällen nimmt Kommissar Kluftinger seine Ermittlungen auf. Entdecken Sie eine Kultfigur des heiteren Regionalkrimis!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

ISBN 978-3-492-95052-7 Februar 2016

© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2006

Erstausgabe: Maximilian Dietrich Verlag, Memmingen 2003

Umschlagkonzept: semper smile, München

Umschlaggestaltung: Cornelia Niere

Umschlagabbildungen: S. Sperling/plainpicture (Verkehrsschild);

Andreas Strauss/LOOK! (Landschaft)

Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck

Kreuzkruzifix!

Kluftinger sprach den Fluch nicht laut aus, er dachte ihn nur. Seine Frau hasste es, wenn er fluchte, und alles, was er mit einem laut ausgesprochenen Fluch bewirkt hätte, wäre einer ihrer Vorträge gewesen. „Ein Kommissar sollte sich in seiner Ausdrucksweise wohl von denen abheben, hinter denen er beruflich her ist“, würde sie dann wieder sagen.

Und darauf konnte er ganz gut verzichten, wo seine Laune sowieso schon nicht besonders war. Denn wenn es etwas gab, was er hasste, war es, beim Essen gestört zu werden. Das passierte natürlich vorzugsweise am Montag. Seinem Montag. Seinem Kässpatzen-Montag. Die Kässpatzen waren das Beste am Montag, eigentlich das Einzige, weswegen er ihn überhaupt ertragen konnte. Denn montags war Musikprobe und das lag ihm dann immer den ganzen Tag über im Magen.

„Gehst du mal hin?“, rief seine Frau aus der Küche zu ihm herüber, nachdem das Telefon bereits zum dritten Mal geklingelt hatte. Sie aß heute nicht mit. Diättag, wie sie sagte. In Wirklichkeit wusste er, dass sie jedes Mal, wenn sie für ihn kochte, selbst auch immer ein „bissle was“ aus dem Kühlschrank stibitzte. Aber sollte sie ruhig. Er schlug ja auch jedes Mal kräftig zu, obwohl ihm bewusst war, dass ihm so fette Speisen eigentlich nicht bekamen. Er wusste, dass ihn heute Nacht sein Sodbrennen wieder heimsuchen würde, die vielen in Butter gebräunten Zwiebeln würden schon dafür sorgen. Und doch liebte er diese deftige Kost. Besonders die Zwiebeln. Wenn es nach ihm ginge, könnte man das Verhältnis von Spatzen und Zwiebeln ruhig umkehren, so dass man eher Zwiebelspatzen hätte. Denn irgendwie hatte man immer zu wenig Zwiebeln.

Dass seine Frau ihm jeden Montag seine Spatzen kochte, trotz der „Sauerei“, die, wie sie immer sagte, danach die ganze Küche verklebte, war das Ergebnis eines Handels, den sie vor vielen Jahren abgeschlossen hatten. Und bis auf den Tag der Beerdigung ihrer Mutter und der Abiturfeier ihres Sohnes hatte sie die letzten – wie viele Jahre waren es eigentlich gewesen? – bestimmt gut 15 Jahre ihren Teil der Vereinbarung immer eingehalten.

Er hatte deswegen aber kein schlechtes Gewissen, schließlich ging er dafür jeden Montag zur Musikprobe. Lange war er standhaft geblieben, immer wieder hatten sie ihn bekniet, doch mitzumachen, weil sonst niemand so ein Taktgefühl für die große Trommel besaß wie er, weil sonst niemand stattlich genug war, dieses mächtige Instrument zu tragen – weil sonst niemand diese saudumme Großtrommel spielen wollte, hätten sie ruhig ehrlich sagen können, dachte er manchmal.

Auch seine Frau hatte ihn immer wieder darum gebeten. Ihm war völlig klar, weshalb: Sie wollte, dass er – und damit auch sie – am Dorfleben teilnahm. „Nun mach halt einfach mal mit, wenn du erst dabei bist, macht es dir bestimmt Spaß, und wenn sie dich doch so dringend brauchen …“ Irgendwann hatte er dann leichtfertig ja gesagt. Irgendwann sagte er immer ja. Das wusste sie.

Es klingelte zum vierten Mal. Mit einem Ächzen erhob er sich und ging in den Hausgang. Seine Bundhose zwickte im Schritt. Lederhosen! Wer hat nur diese saudummen Lederhosen erfunden, dachte er sich bei jeder Bewegung. Aber es half nichts. Heute war große Auftrittsprobe und das hieß: in voller Montur. In seinem Fall war das die Kniebundhose mit den kratzigen Wollstrümpfen, das weiße Stehkragen-Hemd, das ihm immer die Kehle abschnürte und sein Gesicht noch röter aussehen ließ, und die rote Weste. Wenigstens die Jacken mussten sie heute nicht anziehen, die waren alle in der Reinigung.

Es klingelte zum fünften Mal. „Ja, Kluftinger?“, fragte er in den Hörer.

Er dachte, es wäre eine Freundin seiner Frau, seine Schwägerin, wer auch immer, dass es aber ein dienstliches Gespräch sein sollte, wunderte ihn. Die Einsatzleitung rief an. Kluftinger schwante Böses. Früher, als junger Polizist hatte er öfter mal nachts raus gemusst, etwas Spektakuläres war aber nur selten dabei. Jetzt ließ er sich immer Wochentage zuteilen, an denen erfahrungsgemäß die Kriminalrate gegen null tendierte: Montags beispielsweise schienen nicht nur Pfarrer und Friseure ihren freien Tag zu haben, sondern auch Gesetzesbrecher.

Die Stimme der jungen Beamtin am anderen Ende war erfüllt von professioneller Ernsthaftigkeit und Betriebsamkeit.

„… Tötungsdelikt … kriminaltechnische Untersuchung … vor Ort … Staatsanwaltschaft.“ Als es Kluftinger gelungen war, seine Aufmerksamkeit vom Topfklappern aus der Küche weg und auf das Gespräch zu lenken, hatte er das Wichtigste bereits verpasst. Die Dame am anderen Ende redete viel zu schnell. Sie war aus Norddeutschland.

Er bat sie, sie möge alles noch einmal wiederholen, diesmal verstand er wenigstens die Adresse, zu der er kommen sollte. Er konnte es kaum glauben: Die Stimme am anderen Ende nannte seinen eigenen Wohnort: Altusried.

„Kreuz …“, verbiss er sich einen weiteren Fluch. Nicht einen Bissen hatte er angerührt und jetzt das. Ein Toter, so viel hatte er mitbekommen. Das konnte ja heiter werden. Viel Zeit blieb ihm nicht mehr. Er konnte sich entweder noch schnell umziehen oder sich ein paar Kässpatzen einverleiben. Kluftinger setzte sich hin und begann zu essen.

***

Als er das Haus des Toten betrat, verwünschte er sich dafür, dass er sich fürs Essen entschieden hatte. Es war lange her, dass er die letzte Leiche zu Gesicht bekommen hatte. Jetzt kamen die Erinnerungen wieder hoch – und die Spätzle, die er gerade noch so hastig verschlungen hatte, wollten dasselbe tun. Ihm war eigentlich schon immer schlecht geworden, wenn er einen Toten gesehen hatte. Das war bereits als Kind losgegangen, als ihn sein Vater, der Dorfpolizist, einmal mitgenommen hatte, um ihm seine erste Leiche zu zeigen. Sein Vater hatte darin wohl so etwas wie einen Initiationsritus gesehen, einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum Mann. Kluftinger war damals 12 Jahre alt gewesen.

Er erinnerte sich nur noch schemenhaft daran, wie die Leiche ausgesehen hatte. Sie hatte aufgebahrt in einem gekachelten Raum im Keller des örtlichen Polizeireviers gelegen. Es war ein älterer Mann gewesen, der sich „totgesoffen“ hatte, wie sein Vater verächtlich sagte. Woran sich Kluftinger aber noch genau erinnern konnte, war der Geruch. Er war schon immer sehr sensibel gewesen, was Gerüche betraf, und er konnte sie sich meist besser merken als etwa Gesichter oder Telefonnummern. Es war ein leicht süßlicher, feuchter Geruch, kein sehr starker, aber ihm hatte er damals den Atem geraubt. Er hatte sich noch auf dem Weg nach oben übergeben – eine peinliche Tatsache, die sein Vater noch heute gerne zum Besten gab.

Seitdem rochen für Kluftinger alle Toten gleich. Auch heute. Dabei hatte er ihn noch gar nicht gesehen. Er hatte nur die Eingangstür des Hauses passiert, schon kam ihm einer seiner Kollegen entgegen. „Also ich weiß … ich meine … nicht … ich war …“, sagte Eugen Strobl. Er war sehr aufgeregt. Obwohl es in der Wohnung an diesem kühlen Sommerabend nicht sonderlich heiß war, schwitzte er. Schließlich schüttelte er den Kopf: „Schau’s dir selbst an.“ Seine Hand deutete den Hausgang entlang auf eine verglaste Tür.

Kluftinger ging langsam in die ihm gewiesene Richtung. Seine Übelkeit meldete sich wieder. Mit jedem Schritt schien der Geruch intensiver zu werden.

„Na, da haben Sie sich für den Anlass ja extra fein gemacht.“ Dr. Martin Langhammer betrachtete abschätzig Kluftingers Aufzug.

Wer hat den denn hier rein gelassen, verfluchte Kluftinger innerlich seine Kollegen.

„Die Beamten haben mich gleich geholt, ich war im Garten und habe den Streifenwagen gesehen“, beantwortete Langhammer den fragenden Blick Kluftingers. Der Kommissar erinnerte sich wieder daran, dass Langhammer gleich nebenan wohnte. Immerhin musste er schon einmal – auf Drängen seiner Frau – ein Abendessen im luxuriös ausgestatteten Flachdach-Bungalow der Langhammers über sich ergehen lassen.

Na prima, heute kommt ja mal wieder alles zusammen, dachte sich der Kommissar, sagte ein flüchtiges „Danke“ in Langhammers Richtung und setzte dann seinen Gang entschiedener fort. Vor Langhammer wollte er sich keine Blöße geben.

„Ich hoffe, Sie haben einen stabilen Magen“, rief der ihm hinterher.

Noch bevor er das Zimmer mit der Leiche betreten konnte, kam ihm ein weiterer Kollege entgegen. Richard Maier war groß, schlank, manche sagten sogar dürr. Sein Gesicht war blass, die dunkelbraunen Haare wie immer mit Pomade zu einem korrekten Scheitel an den Kopf geklatscht. Er trug ein altes Cordsakko, das längst aus der Mode gekommene lederne Ärmelschoner aufgenäht hatte. In der Hand hielt er ein Diktiergerät.

„Abend“, sagte Kluftinger kurz, ohne ihn anzusehen.

„Ja, der Herr Kluftinger findet sich auch schon am Ort des Geschehens ein. Kaum wartet man eine halbe Stunde …“, sagte der mit gespielter Empörung, unterbrach seinen Satz aber, als er Kluftingers Aufmachung sah.

„Ja so was, willst du ihm gleich hier den Zapfenstreich blasen oder bist du noch auf einer anderen Beerdigung eingeladen?“

„Vorsicht Maier, rein dienstrechtlich bin ich immerhin dein Vorgesetzter! Hast du schon alles fürs Protokoll aufgenommen?“

„Gerade dabei.“

Maier spulte das Diktiergerät zurück, das er überall dabei hatte, und drückte auf Wiedergabe. Aus dem kleinen Lautsprecher rauschte sein bisheriger Bericht. „Die Situation stellt sich uns wie folgt dar: Das Opfer, männlich, befindet sich in Rückenlage vor einer Couch. Punkt. Nach Angabe des alarmierten Hausarztes seien die Würge- und Strangulationsmale aller Voraussicht nach als Todesursache anzusehen. Punkt. Nach der Lage der Leichenflecken und der bereits stark verminderten Körpertemperatur zu urteilen sei der Tod vor mindestens 12 Stunden …“ Maier unterbrach das Band und sagte: „Eine Schätzung von Langhammer, er war einer der ersten bei der Leiche.“ Er ließ das Band weiterlaufen: „… eingetreten, das wäre gegen 8 Uhr 30. Punkt.“

„Wer ist der Tote?“

„Sein Name ist Philip Wachter. Steht jedenfalls auf der Klingel.“ Kluftinger wollte schon weitergehen, da schob Maier noch nach: „Doktor Wachter übrigens.“ Scheint hier irgendwo ein Nest zu sein, dachte Kluftinger, verkniff sich aber die Bemerkung. Schließlich gab es jetzt einen weniger in der Gegend.

„Ich geh dann mal rein“, sagte Kluftinger zögerlich.

Kluftingers Kollegen wussten, dass er keine Toten sehen konnte. Früher dachte er, er würde im Laufe der Zeit sein Problem in den Griff bekommen, aber dem war keineswegs so. Tote gehörten hier nicht gerade zur Routinearbeit. Wenn sie erst gestorben waren, etwa bei einem Verkehrsunfall, ging es noch. Aber heute Abend hätte er schwören können, dass es bereits im ganzen Haus süßlich roch. Die Blicke seiner Mitarbeiter würden sagen, er solle doch nach Hause gehen, er sei doch wohl krank. Und er wusste, dass sie wussten, dass er sich bei solchen Fällen immer krank fühlte. Doch keiner sprach ihn darauf an. Es war eine Diskretion, die er sehr schätzte. Er hatte nicht einmal das Gefühl, dass sie hinter seinem Rücken über ihn redeten. Über andere Dinge an ihm sicher, aber darüber nicht. Es war einfach so. Sie zogen ihn mit seinem lichten Haupthaar auf, mit seiner knolligen Nase, mit seinem Engagement in der Musikkapelle, nie aber mit seiner sich so eindeutig manifestierenden Leichenunverträglichkeit.

Kluftinger ging durch die Tür ins Wohnzimmer.

Was sich nun vollzog, war so etwas wie ein Ritual. „Kluftingers Kriminal-Ritual“, hatte Maier es einmal in einem seiner unzähligen Versuche, witzig zu sein, genannt, nach einem scharfen Blick seines Chefs den Begriff aber nie wieder erwähnt. Und doch war etwas dran. Es lief meist nach dem gleichen Schema ab. Das half Kluftinger nicht nur dabei, seine Übelkeit zu kontrollieren, sollte ein Toter mit von der Partie sein. Es gab ihm auch das sichere Gefühl, nichts zu übersehen. Die Beamten im Wohnzimmer sprachen ihn nicht an. Sie wussten, dass er jetzt seine Ruhe wollte. Und sie wussten auch, dass eine Störung mit ziemlicher Sicherheit einen der seltenen Wutausbrüche des friedfertigen Allgäuers zur Folge haben würde. Zunächst stand Kluftinger einfach nur da. Ließ den Ort auf sich wirken. Ließ seinen Blick schweifen. Die Wohnung war geschmackvoll eingerichtet, auch wenn sie sehr teuer aussah. Meist war das ein Widerspruch, fand Kluftinger, aber in diesem Fall … Sein Blick wanderte von einem wuchtigen antiken Esstisch, auf dem sich eine Kaffeetasse, eine Zeitung und ein Teller mit einer halben Marmeladensemmel befanden, über das Bücherregal, vor dem einige der Bücher kreuz und quer auf dem Boden lagen, hin zur ledernen Couch.

Tote kamen bei seiner Bestandsaufnahme immer zuletzt.

Die Leiche lag auf dem Boden vor der Couch, eine Hand war nach hinten ausgestreckt.

Kluftingers Blick wanderte weiter und blieb am Hals des Toten haften. Dunkelblaue Striemen zogen sich darüber. Kluftinger musste schlucken. Seine Übelkeit meldete sich wieder. Er hatte es ja schon längst gewusst, aber dass er es nun mit eigenen Augen sah, ließ ihn für einen kurzen Moment aus der Fassung geraten. Ein Mord. In seiner Gemeinde. An seinem Abend. Am liebsten hätte er geflucht.

Aber er war noch nicht fertig. Nachdem er alles begutachtet hatte, senkte er den Blick. Mit seinen Fingern massierte er seine Nasenwurzel. Die roten Äderchen auf seinen Wangen traten jetzt deutlich hervor. Das war immer so, wenn er aufgeregt war. Kluftinger versuchte, sich den Tatort einzuprägen. Sein Gedächtnis war gut, manche behaupteten sogar, es sei fotografisch. Eines der wenigen Dinge, auf die er bei sich selbst stolz war.

Noch einmal ging er in Gedanken den Tatort durch. Das Opfer, so viel stand fest, hatte um sein Leben gekämpft. Es hatte …

Kluftinger öffnete die Augen. Irgendetwas stimmte nicht. Etwas an dem Anblick, der sich ihm bot, störte ihn. Gut, es hatte einen Kampf gegeben. Bücher lagen am Boden. Zeitschriften neben dem Couchtisch. Aber der Kampf hatte sich hier abgespielt, zwischen Bücherregal und Couch, da waren die Spuren eindeutig. Und doch … Jetzt wusste er es: Die Vorhänge auf der anderen Seite des Zimmers, vor der großen Balkon-Schiebetür, fehlten. Sie lagen auf einem Tisch, der vor der Schiebetür stand. Sie sahen nagelneu aus, wie gerade erst ausgepackt. Er drehte sich um.

Maier stand bereits hinter ihm. Er hatte darauf gewartet, dass sein Chef sich wieder bewegte, vorher hätte er sich nicht getraut, ihn anzusprechen. Er schwenkte eine durchsichtige Plastiktüte vor Kluftingers Gesicht. „Das war um seinen Hals gewickelt“, sagte er mit einem Kopfnicken in Richtung der Leiche. Kluftingers Magen rebellierte wieder. Es war die Vorhangschnur.

So etwas hatte er noch nie gesehen. Ja, im Fernsehen vielleicht. Aber hier? In seiner Siebentausend-Seelen-Gemeinde Altusried? Wenn das bekannt werden würde …

„Vorerst nichts über den Tathergang an die Öffentlichkeit“, sagte Kluftinger schnell. Er wollte sich setzen oder gleich gehen, aber er zwang sich, noch ein paar Schritte auf die Leiche zuzugehen.

„Wer hat ihn gefunden?“

„Ein Kollege aus dem Milchwerk, wir haben …“

„Ist er noch da?“, unterbrach Kluftinger seinen Kollegen.

„Nein, der war völlig fertig. Ich habe seine erste Aussage aufgezeichnet. Willst du mal hören?“

Der Kommissar atmete lautstark. Was Maier bloß immer mit seinem Diktiergerät hatte. „Erzähl’s mir einfach.“

„Er hat sich den Schlüssel beim Nachbarn geholt, weil Wachter den ganzen Tag nicht zur Arbeit gekommen war. Er ist ein hohes Tier im Milchwerk. Lebensmittel … na irgendwas mit … Moment!“ Maier spulte auf seinem Diktiergerät herum, drückte ein paar Mal irgendwelche Knöpfe. Kluftinger wurde ungeduldig. „Ist doch egal … “

„Nein, warte, ich hab’s.“ Er drückte auf Wiedergabe. „Lebensmitteldesigner“ war die Bezeichnung, die er suchte. „Lebensmittel … was?“ Kluftinger sah seinen Kollegen fragend an.

„De-sig-ner.“

„Was soll denn das sein?“, fragte der Kommissar und ging dabei in die Hocke, um sich die Leiche genauer anzusehen. Er war vielleicht noch einen Meter von ihr entfernt, näher wollte er ihr auf keinen Fall kommen.

„Na ja, also das ist einer, also der macht … das ist schwer zu erklären.“ Kluftinger hätte beinahe gelacht, wäre die Situation nicht so ernst gewesen. Maier konnte einfach nicht zugeben, wenn er etwas nicht wusste.

„Ich will ihn gleich morgen früh im Büro sehen.“

„Wen?“

„Na den, der ihn gefunden hat.“

„Ach so, den Bartsch. Habe ich schon erledigt. Er ist für morgen früh um neun bestellt“, antwortete Maier und klang dabei ein wenig stolz.

„Hat er Verwandte?“

„Bartsch?“

Kluftingers Wangen fingen an zu leuchten. Er war schon viel zu lange hier. „Nein, der Dings natürlich, der Tote“, sagte er und hatte Mühe, nicht unwirsch zu klingen.

„Ach ja, sicher. Das wollte Strobl klären.“

Kluftinger stand auf. Er hatte genug gesehen. Er ging nach draußen. Strobl sprach gerade mit einem Beamten in Uniform. Als er Kluftinger sah, lief er ihm entgegen.

„Kein schöner Anblick, was?“ Kluftinger verdrehte die Augen.

„Hat er Verwandte?“

„Also Dr. Langhammer hat gemeint, er lebt allein. Er hat aber zwei Töchter, eine wohl im Ausland. Seine Frau lebt irgendwo in Südamerika. Seine Exfrau, meine ich. Wir checken das.“

Checken. Das Wort klang in Kluftingers Kopf mehrmals nach. Spricht denn heute überhaupt niemand mehr deutsch? Erst dieser Lebensmitteldesigner und jetzt „Wir checken das“. So ein Schmarrn. Die sollten sich lieber mal schleunigst ans Telefon klemmen.

„Wir sehen uns morgen“ sagte Kluftinger und ging auf seinen alten Passat zu. Als er an den „Grünen“ vorbeikam, wie seine Kollegen die uniformierten Polizisten nannten, bemerkte er ein Grinsen auf ihren Gesichtern. „Ufftata-ufftata“, ahmte einer eine Blaskapelle nach.

Er hätte sich doch umziehen sollen.

***

Als er nach Hause kam, sah er einen Zettel neben dem Telefon liegen. „Musikkollegen sauer. Habe gesagt, du musstest dienstlich weg. Morgen Paul anrufen.“ Kluftinger seufzte. Immerhin hatte er sich heute die Musikprobe gespart. Ein schwacher Trost, wenn man bedachte, was in den nächsten Tagen, vielleicht Wochen, auf ihn zukommen würde. Und jetzt waren auch noch die Kollegen aus der Kapelle eingeschnappt. Als ob er keine anderen Sorgen hätte.

„Saprament.“ Kluftinger fiel ein, dass er die Trommel noch im Auto liegen hatte. Wurscht, dachte er sich, kann ich morgen auch noch rausräumen.

Er ging ins Wohnzimmer. Seine Frau schlief vor dem Fernseher. Das war ihm gerade recht. Er wollte heute keine Fragen mehr beantworten, er wollte nur noch ins Bett. Just als er sich hingelegt hatte, kam auch seine Frau ins Schlafzimmer. „Gab’s etwas Besonderes?“, fragte sie ihn. Kluftinger grummelte etwas Unverständliches. Er tat, als schliefe er bereits.

Aber er schlief diese Nacht sehr schlecht. Und diesmal lag es nicht an den Kässpatzen.

Es war eine dieser Nächte, in denen er diese unglaublich heißen Füße hatte. Niemand, den er kannte, hatte ein vergleichbares Problem. Nicht einmal seine Frau konnte nachvollziehen, was so schlimm daran sein sollte, mit mollig warmen Füßen einzuschlafen. Kluftinger hatte sogar schon im Fernsehen ein Gesundheitsmagazin gesehen, in dem gesagt worden war, der Mensch könne nur dann schlafen, wenn er warme Füße habe. Schmarrn.

Zunächst versuchte er es in dieser Nacht damit, seine Beine unter der Bettdecke hervor schauen zu lassen, obwohl er wusste, dass das auf Dauer keinen wirklichen Erfolg bringen würde. Wieder und wieder wälzte er sich hin und her. Sein Hirn wollte nicht zur Ruhe kommen. Ein Mord. In Altusried. Soviel er wusste, hatte es so etwas noch nie gegeben. Es bereitete ihm Unbehagen, dass nun auch sein Heimatort mit diesem Dreck belastet wurde. Das würde ganz schön für Wirbel sorgen. Und wenn das mit der Vorhangschnur herauskam, dann hätten sie hier eine ganz schöne Bescherung. Zeitung, Lokalfernsehen, vielleicht sogar richtiges Fernsehen – alle würden sich um die Geschichte reißen. Das schöne friedliche Allgäu und ein kaltblütiger Mord, der Gegensatz würde die Leute beschäftigen. Gar nicht auszudenken, was das für einen Rattenschwanz nach sich ziehen könnte.

„G’schaicht“, nannte sein Vater das. Aber das wollte Kluftinger um jeden Preis verhindern. Er würde öffentlich erst mal alles herunterspielen.

Er hielt es nun nicht mehr aus, er musste zum Äußersten greifen, um überhaupt noch Schlaf zu finden: Der Radiowecker verriet, dass es 2 Uhr 47 war, als er sich ins Bad begab und die Duschwanne mit eiskaltem Wasser voll laufen ließ. Ein Fußbad von zehn Minuten und er würde danach hoffentlich sanft einschlummern. Er blickte in den Spiegel. Sein schütteres, leicht ergrautes Haar stand in alle Richtungen ab.

Seine Frau hatte sicher gehört, dass er das Wasser hatte einlaufen lassen, und er wusste, dass sie ihn fragen würde, was ihm denn nachts den Schlaf geraubt hatte. Aber das würde ihn heute nicht mehr beschäftigen. Kurze Zeit später lag er schlafend im Bett.

***

Als Kluftinger am nächsten Morgen zur Arbeit fuhr, steckte ihm die kurze Nacht noch in den Gliedern. Es regnete, was für diesen Sommer nicht ungewöhnlich war. Immer schien sich irgendwas zusammenzubrauen. Immerhin war für den weiteren Verlauf des Tages wieder Sonnenschein gemeldet. Schade, dachte er sich. Das triste Wetter passte gut zu seiner Stimmung. Nach 15 Minuten Fahrt bog er in den Parkplatz der Kemptener Inspektion. Es waren erst wenige Autos zu sehen. Kein Wunder. Kluftinger war früh dran. Wenn er schon nicht mehr schlafen konnte, wollte er sich wenigstens einmal im Büro ein paar Gedanken um den Fall machen. Außerdem wollte er noch vor seiner Frau aufstehen. Auf gar keinen Fall hätte er heute Morgen ihre Fragen ertragen. Sie hätten ihm nur ganz klar vor Augen geführt, dass es bis zu den Antworten noch ein mühsamer und langer Weg war.

Als er seinen Wagen abschloss, bemerkte er, dass er noch immer die Trommel im Kofferraum liegen hatte. Er fluchte. Das ging ja gut los.

***

In seinem Büro räumte er zunächst seinen Schreibtisch auf. Die Akte mit dem Wechselbetrug stellte er ins Regal hinter sich. Das konnte erst einmal dauern, bis er sich darum wieder würde kümmern können. Anschließend kochte er sich einen Kaffee. Er wusste, dass ihm sein Magen diese Tasse am frühen Morgen übel nehmen würde, aber irgendwie brauchte er dieses morgendliche Ritual. Er sah auf die Uhr: Viertel nach Sieben. Es würde noch eine Dreiviertelstunde dauern, bis die ganze Truppe komplett war.

Er setzte sich in seinen Schreibtischstuhl und starrte an die Decke. Wo sollte er anfangen?

„Gütscher Gott, hab ich mich erschrocken.“ Frau Henske, die Sekretärin, machte erst ein überraschtes, dann ein besorgtes Gesicht. „Dass Sie schon so früh da sind …“, sagte sie und legte die Post auf seinen Schreibtisch.

„Ich habe heute viel zu tun“, entgegnete Kluftinger nach einer Pause, in der er genau überlegte, was er antworten sollte. Er wollte ihre Neugier nicht unnötig anstacheln, die war so schon groß genug.

„Gibt’s etwas Besonderes?“

Kluftinger sah sie an.

Jetzt, wo ihre Augen voller Erwartung waren, fand er sie sogar irgendwie hübsch. Sonst verstand er nicht, warum die Kollegen augenscheinlich so hinter ihr her waren. Sicher: Mit ihren oft recht kurz gehaltenen Röcken und den meist engen Oberteilen bediente sie gewisse Primärreize. Aber Kluftinger fand die versteckten Reize meist die interessanteren. Dennoch war sie nicht unattraktiv. Ein bisschen zu stämmig vielleicht und wenn sie sich einmal für eine Haarfarbe entscheiden würde, hätte er auch nichts dagegen gehabt. Im Moment lagen sie irgendwo zwischen blond und sehr blond.

Dass sie ihm so sympathisch war, machte sie in seinen Augen wohl hübscher, als sie tatsächlich war. Er erinnerte sich noch, als er sie das erste Mal gesehen hatte: Da war er ein wenig erschrocken. Das Wort „Tussi“ war ihm kurz in den Sinn gekommen, aber schnell gewann sie ihn durch ihre gewissenhafte Arbeit und ihre freundliche, sympathische Art für sich. Es war schon erstaunlich, dass Menschen beim ersten Zusammentreffen scheinbar ganz anders aussahen als später, wenn man sie einmal kennen gelernt hatte.

Noch immer wartete sie gespannt auf eine Antwort. Sie hätte sich wahrscheinlich sogar gefreut, wenn Kluftinger ihr erzählt hätte, was gestern Abend passiert war.

„Ist bei uns nicht jeder Tag was Besonderes?“, entgegnete er und blätterte durch den Briefstapel, den sie ihm gegeben hatte. Sie merkte, dass er nicht reden wollte, und auch wenn sie das meist nicht von weiteren Fragen abhielt, ging sie heute ohne einen weiteren Ton aus dem Zimmer.

Kluftinger legte die Post wieder weg. Er blickte sich suchend im Zimmer um, trommelte mit seinen Fingern auf der Armlehne und wippte mit seinem Stuhl. Er war viel zu früh hier. Er konnte gar nichts tun. Ob die von der Spurensicherung schon was herausbekommen hatten? Er wählte die Nummer. Keiner hob den Hörer ab. Natürlich, die kamen sonst auch nicht vor acht.

Die Tür ging auf und Strobl kam herein. Er sah ebenfalls mitgenommen aus. Seine hageren Wangen schienen noch mehr eingefallen, seine Augenringe noch tiefer als sonst. Er streifte sich die Regenjacke ab und hängte sie zusammen mit seiner Schirmmütze an den Kleiderständer. Dann ging er zum Spiegel und drückte seine strohblonden Haare an seinen Kopf.

„Auch schlecht geschlafen?“

Kluftinger nickte ihm mit einem Lächeln zu. Er freute sich, dass er nicht mehr allein war. „Wie lange wart ihr denn noch gestern, du und der Richard?“, wollte er wissen.

„Wir sind eigentlich gleich nach dir gegangen. War ja eh nichts mehr zu tun. Die Spurensicherung war auch fertig.“ Strobl ging zur Kaffeemaschine und goss sich eine Tasse ein.

Hefele kam herein. „Morg’n. Ganz schöner Scheiß, oder?“ Er blickte die beiden Kollegen fragend an. Die Augen des kleinen, rundlichen Mannes schauten heute nicht ganz so verschmitzt aus den Lachfältchen wie sonst. Dennoch ging von dem Mann mit dem buschigen, schwarzen Schnauzer und seinen krausen Locken selbst an einem Tag wie heute eine unterschwellige Heiterkeit aus. Gerne hätte er ein „Ach, das wird’s bald haben“ gehört, aber die Kollegen nickten nur.

„Das wird ganz schön einschlagen, was meinst du? Mit Pauken und Trompeten …“ Strobl sah Hefele erwartungsfroh an. Er hatte verstanden. Sie prusteten los. Auch Kluftinger war ihre Spitze nicht entgangen.

„Schon gut, ich hatte wirklich andere Sorgen, als meine Trommel aufzuräumen.“

„Macht ja nichts“, sagte Hefele und hatte Mühe, den Satz noch zu vollenden und nicht sofort loszulachen, „irgendeiner muss hier ja den Takt angeben.“ Wieder brachen er und Strobl in schallendes Gelächter aus.

Maier kam ins Büro. „Habe ich etwas verpasst? Ist irgendetwas? Was gibt es denn zu lachen?“ Die beiden Kollegen hatten sich inzwischen wieder gefangen, was auch an Kluftingers düsterer Miene lag. Heute früh war er ganz und gar nicht zu Scherzen aufgelegt. Sie wussten, dass er, wenn man den Bogen überspannte, sehr ungemütlich werden konnte. „Ach übrigens“, sagte Maier mit glänzenden Augen und feierlichem Tonfall, „ich finde, wir sollten den Fall jetzt gleich noch mal durchpauken.“ Er begann zu lachen, versetzte Hefele einen Rippenstoß und deutete mit dem Kopf in Richtung Parkplatz. Keiner der Kollegen lachte mit. Kluftinger wurde es zu bunt. Er blickte Maier scharf in die Augen und holte tief Luft. Maier verstummte sofort. „Ich wollte … ich dachte nur, ich meine, wegen der Stimmung, also … ach ja, der Bartsch steht schon draußen.“

„Bartsch?“, fragte Kluftinger. „Der, der den Toten gefunden hat?“

Kluftinger blickte auf die Uhr. Kurz vor acht. „Ich denke der kommt erst um neun.“

„Ja, ich meine, ich dachte …“ Maier wurde rot. „Kann sein, dass ich ihn auch schon um acht bestellt habe“, sagte er kleinlaut.

Das passte dem Kommissar gar nicht. Er wollte eigentlich erst noch einmal den gestrigen Abend mit seinen Kollegen durchgehen und jetzt stand schon der erste Zeuge vor der Tür. Na ja, auch schon wurscht, dachte er sich. „Soll reinkommen.“

***

Bartsch war Kluftinger auf den ersten Blick unsympathisch. Er trug eine rosa Krawatte. Eine rosa Krawatte! Sein Vater hätte ihn früher für so etwas verprügelt. Kluftinger bremste sich selbst. Er mochte es nicht, wenn er in Vernehmungen schon eine vorgefertigte Meinung von seinem Gegenüber hatte. Das vernebelt die Sinne, hatte ihn sein Vater gewarnt. Und in dem Punkt hatte er sogar Recht.

Aber bei Bartsch fiel es ihm schwer, neutral zu bleiben. Der Mann trug einen dunkelgrauen Anzug und ein hellblaues Hemd zu seiner schweinchenfarbenen Krawatte. Von seinem dichten, pechschwarzen Haar hatte er sich ein paar Strähnen ins Gesicht gezupft. Er roch nach Parfüm.

Bartsch blickte zwischen den Kollegen hin und her. Er gab Strobl die Hand: „Wir haben uns ja gestern schon gesehen.“ Maier nickte er kurz zu. Dann streckte er eine Siegelring-Hand in Richtung Kluftinger. „Bartsch. Robert Bartsch. Ich habe die … ich habe ihn gefunden.“

„Kluftinger. Ich weiß. Bitt’schön.“ Kluftinger deutete auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch. Obwohl eine kleine Sitzgruppe im Zimmer stand, führte er Vernehmungen meist am Schreibtisch durch. Nicht nur, weil er sich so bequemer Notizen machen konnte. Er hatte das Gefühl, die Menschen, die ihm gegenüber saßen, waren sich so seiner Autorität besser bewusst. Und sahen sich vielleicht manchmal gezwungen, Sachen zu sagen, die sie in der Sitzgruppe nicht gesagt hätten.

Sicher, er ahnte, dass das ein „studierter“ Psychologe ganz anders gesehen hätte. Er würde sogar bald einen solchen „Studierten“ in seiner eigenen Familie haben: Markus, Kluftingers Sohn, belegte im fünften Semester Psychologie. Als er im zweiten Semester ein Seminar über Gesprächsführung belegt hatte, bekam Kluftinger immer, wenn Markus aus Erlangen nach Hause kam, Ratschläge aus der Wissenschaft. Kluftinger hatte damit massive Probleme. Er war lange Zeit gut mit seiner Art der Gesprächsführung und der Vernehmungstaktik gefahren und nun kam sein Sohn und meinte, er habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Zudem hatte sich das Problem mit den Ratschlägen des Sohnes ohnehin bald erledigt, das nächste Semester hatte andere Kurse und darüber hinaus eine neue Freundin für Markus gebracht, was seine Anwesenheit in Altusried auf sporadische Besuche beschränkte und den Effekt hatte, dass sie in der wenigen Zeit, die sie mit dem Sprössling hatten, verständnisvoller und geduldiger wurden.

Bartsch nahm dem Kommissar gegenüber Platz und Strobl, Maier und Hefele ließen sich in die Sessel fallen. Da die weitere Aufgabenverteilung noch nicht besprochen war, konnten sie ebenso gut hier bleiben.

„Wohnen Sie in Krugzell?“, wollte Kluftinger wissen. Krugzell, der Ort, in dem die Molkerei stand, in der auch Wachter gearbeitet hatte, war eigentlich ein eigenes Dorf gleich bei Altusried gewesen, aber im Zuge der Gebietsreform war es eingemeindet worden.

„Nein. Ich habe ein Haus am Kalvarienberg in Immenstadt. Es nervt schon etwas, jeden Tag die knapp vierzig Kilometer. Aber ich arbeite eben gerne in Krugzell.“

Er erzählt von sich aus, das ist gut, dachte sich der Kommissar. Bartschs Stimme klang angenehm tief und weich. Er wirkte sehr offen und freundlich. Vielleicht war er doch kein so übler Kerl. „Wieso haben Sie Wachter an diesem Abend besucht?“

„Na ja, er war nicht zur Arbeit gekommen. Das war ziemlich ungewöhnlich. Umso mehr, als an diesem Tag ein wichtiger Termin auf dem Programm stand. Die Herren von der Werbeagentur waren da, um weitere Spots zu besprechen. Für unsere neue Käselinie. Also er kam nicht. Ich habe dann versucht, ihn anzurufen. Erst auf dem Handy, dann privat. Aber er meldete sich nicht.“

Bartsch sah den Kommissar an. Kluftinger schwieg.

„Wie gesagt, Philip galt als sehr gewissenhaft in der Firma. Fast schon pedantisch.“

Kluftinger zog die Augenbrauen nach oben. Sofort ergänzte Bartsch: „Das ist natürlich Quatsch, aber man hat schnell so einen Ruf weg, wenn man in der Hierarchie weit oben steht und nicht alles durchgehen lässt.“

„Stand Wachter über Ihnen?“

Bartsch zögerte etwas, bevor er antwortete.

„Auf dem Papier – schon. Aber wir haben uns eher als Team gesehen. Wir haben uns gut ergänzt. Ich bin etwas lockerer, das ist so mein Naturell. Philip hat manchmal etwas verkrampft gewirkt.“ Kluftinger machte sich eine Notiz. „Also, ich meine, nur für Leute, die ihn nicht kannten. Er konnte auch ganz schön abgehen, Sie verstehen? Vor allem, wenn irgendeine Frau im Spiel war.“ Bartsch grinste kurz.

Der ist ja schon wieder ganz munter, dachte Kluftinger. Als hätte Bartsch seine Gedanken erraten, wurden seine Züge schlagartig wieder ernst. „Gott, es ist furchtbar.“

„Das ist es. Was ist passiert, als Sie angekommen sind?“

„Ich habe geklingelt. Zweimal, wie immer. Das ist mein Markenzeichen. Jedenfalls hat er nicht aufgemacht. Aber sein Jaguar stand vor der Garage. Da bin ich schon langsam stutzig geworden. Mir fiel auf einmal auf, dass die Tür nicht ganz zu war. Ich also rein – und da lag er dann …“

„Haben Sie gleich die Polizei gerufen?“

„Na, ich ging schon erst mal zu ihm hin. Ich wusste ja nicht, was los war. Aber ich habe es gleich kapiert. Ich meine, ich habe ja nicht jeden Tag einen Toten vor mir, aber so wie er aussah, da wusste ich Bescheid.“

„Wie sah er denn aus?“

„Also, seine Augen waren geöffnet, irgendwie herausgequollen. Auch sein Mund stand halb offen.“ Bartsch rutschte unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Er nestelte an seinem Krawattenknoten, öffnete den obersten Hemdknopf. Schweißperlen hatten sich auf seiner Oberlippe gebildet.

„Und am Hals … also am Hals waren diese furchtbaren Striemen. Grauslig. So was hab ich noch nie gesehen. Da bin ich wie von der Tarantel gestochen rausgerannt. Erst mal frische Luft atmen.“

„Sie waren sich also sicher, dass er tot war?“, fragte Strobl vom Sessel aus.

Bartsch drehte sich zu ihm um. „Na hören Sie mal. Ich habe ihm nicht den Puls gefühlt, wenn Sie das meinen. Aber selbst ich habe gemerkt, dass er nicht mehr lebt. Und das, obwohl ich noch nie einen Toten gesehen habe. Mir ist speiübel geworden.“

Beim Wort Übelkeit blickte Kluftinger zu seinen Kollegen. Sie zeigten keine Reaktion auf Bartschs Erwähnung seiner Reaktion auf die Leiche.

„Und weiter?“

„Wie weiter? Ich habe die Polizei gerufen, den Rest kennen Sie ja.“

„Haben Sie irgendwas bemerkt? In der Wohnung meine ich? War irgendwas ungewöhnlich?“

„Ja. Ein Toter lag auf dem Boden.“

Maier lachte kurz auf, Kluftinger brachte ihn aber mit einem strengen Blick sofort wieder zum Schweigen.

„Ich meine: Lag irgendwas am Boden oder sonst wo im Haus?“ Kluftinger klang jetzt ziemlich unwirsch.

„Also mir ist nichts aufgefallen. Ich bin ja gleich wieder hinausgerannt.“

„Haben Sie die ganze Zeit vor der Tür gestanden? Ich meine, bis meine Kollegen kamen?“

„Ja, die ganze Zeit. Man hat mir gesagt, ich soll mich nicht wegbewegen und nichts anfassen. Das habe ich dann auch gemacht.“

Kluftinger war zufrieden mit den Antworten. Er lehnte sich in seinem Schreibtischsessel zurück und fragte, jetzt in etwas freundlicherem Ton, wie sich Bartsch und Wachter kennen gelernt hatten.

„Moment, das muss jetzt schon so dreizehn, vierzehn Jahre her sein. Ich war schon in der Firma, als Philip, also Herr Wachter, zu uns kam.“

Dieser Punkt ließ Kluftinger aufhorchen. „Und trotzdem wurde er Ihr Vorgesetzter?“

„Vorgesetzter! Wie das klingt. Wir waren ein Team. Ja, formal war Philip mein Vorgesetzter. Aber so lief das bei uns nicht. Wir waren wirklich ein Team.“ Kluftinger entging nicht, wie heftig Bartsch auf diese Frage reagierte. Er würde ein anderes Mal auf diesen Punkt zurückkommen.

„Waren Sie befreundet?“

„Also, wir waren nicht gerade Busenfreunde. Aber wir kamen schon sehr gut miteinander aus. Wenn man im Führungsteam zusammen arbeitet, lernt man sich zwangsläufig näher kennen.“

„Hatten Sie auch privat Kontakt?“

„Wir sind, wenn’s ging, so einmal die Woche zusammen zum Golfen gefahren. Nach Hellengerst. Wir sind da beide im Club.“

„Wie war Herr Wachter denn in der Firma angesehen? Hatte er beruflich Feinde?“

Bartsch antwortete schnell: „Nein, also wirklich nicht. Feinde, wie das jetzt wieder klingt. Klar gab’s mal die eine oder andere Auseinandersetzung. Neue Kollegen haben auch schon mal versucht, an seinem Stuhl zu sägen, aber da war nichts zu machen. Er war ein geschätzter Kollege. Und er hatte fachlich echt was drauf.“

Kluftinger war irritiert. „Wieso hat er dann hier gearbeitet? Wenn er so gut war, hätte er doch sicher auch woanders Chancen gehabt, oder?“

Bartsch überlegte kurz. „Also der Philip, der wollte hier einfach nicht weg, dem hat es hier viel zu gut gefallen. Im Allgäu. Er hat immer gesagt, dass es eigentlich unbezahlbar sei, hier zu leben. Ich denke, der wäre nicht für viel Geld weggegangen.“

Jetzt wollte Kluftinger es wissen: „Haben Sie sich nie Hoffnungen auf seinen Job gemacht?“

„Also jetzt reicht’s aber“, entgegnete Bartsch wütend. „Ich lasse mich doch hier nicht so hinstellen. Ich werde …“

„Wie steht es denn mit Herrn Wachters Familie?“, unterbrach der Kommissar seinen Wutanfall. Bartsch beruhigte sich augenblicklich.

„Da hat er nie viel erzählt. Er hat zwei Töchter, eine davon im Ausland. In Italien glaube ich oder in Südtirol. Mit der hat er wohl noch Kontakt … ich meine – gehabt. Zu seiner anderen Tochter und zu seiner Exfrau glaube ich nicht. Ich denke, die eine Tochter war mit seinem Lebenswandel nicht ganz einverstanden. Mit den vielen Frauen, meine ich. Überhaupt: Wenn Sie mich fragen, dann sollten Sie da mal ansetzen.“

„Wo?“

„Na bei den vielen Frauen. Da haben sich so einige Dramen abgespielt.“

„Was für Dramen?“

„So genau weiß ich das auch wieder nicht. Aber nicht alle waren einverstanden, dass er sich relativ schnell wieder einer andern zugewandt hat.“

Kluftinger hatte noch irgendetwas fragen wollen, aber es fiel ihm nicht mehr ein.

„Danke, das reicht mir fürs Erste. Aber ich werde sicher noch öfter auf Sie zukommen. Also halten Sie sich bitte bereit. Und wenn Ihnen was einfällt, rufen Sie an“, sagte der Kommissar, obwohl er sich sicher war, dass Bartsch ihn nicht anrufen würde. Mit einem Kopfnicken in die Runde verließ Bartsch das Büro. Als Kluftinger das Gespräch beendet hatte, gönnte er sich und seinen Kollegen eine kleine Pause. Er machte sich einen Pfefferminztee, einen aus dem Teebeutel, der ihn, so hatte er einmal in einer ruhigen Minute ausgerechnet, lediglich 2,5 Cent kostete, plus Wasserkosten und Strom, was hier ohnehin Vater Staat übernahm. Seiner Frau durfte er dieses Rechenexempel freilich nicht preisgeben. Sie hatte dafür keinerlei Verständnis. Er aber konnte sich freuen wie ein Kind, wenn etwas wirklich günstig war.

Kluftinger war nicht geizig, aber seine schwäbische Abstammung und mehr wohl noch die solide kleinbürgerliche Erziehung, die er genossen hatte, ließen ihn immer wieder diese kleinen Glücksmomente spüren.

Mit seiner Tasse in der Hand ging er zu seiner Sekretärin, die zwar Sandra hieß, die alle aber nur Sandy nannten, was ihr nicht eben behagte. Alle außer Kluftinger. Er nannte sie bei ihrem Nachnamen, was nicht etwa die Hierarchie im Dienstverhältnis ausdrücken sollte, es hatte sich bislang nur noch keine Gelegenheit ergeben, dass er ihr das „Du“ angeboten hätte.

„Fräulein Henske, wie sieht das jetzt aus mit den Töchtern?“, fragte Kluftinger. Schon beim Aussprechen des Satzes wusste er, was folgen würde. Sie würde zunächst nicht wissen, um was es ging. Wenn man es unvoreingenommen betrachtete, war dies auch kein Wunder. Er hatte mit ihr noch nicht über die Töchter gesprochen. Vor allem aber konnte sie nicht wissen, dass er mit dem Satz eigentlich fragen wollte, ob sie die Töchter des Opfers bereits benachrichtigt habe und ob und wann sie im Allgäu ankommen würden. Aber insgeheim erwartete er doch, sie würde es verstehen. Seine Frau konnte das.

Sandy hingegen verstand es nicht, zumindest zeigte sie es nicht. Schließlich sollte er sich doch endlich etwas Mühe geben, sich klarer auszudrücken, wenn er schon Dialekt sprach und dabei – sie hatte keine Scheu, ihm das immer wieder zu sagen – Ober- und Unterkiefer höchstens zwei Millimeter öffnete. Sekretärinnen aus dem Allgäu sind seit frühester Jugend daran gewöhnt, dass Männer sich hier so artikulieren, Sandy aber kam aus einem kleinen Ort nahe Dresden und da, so musste Kluftinger annehmen, sprachen Männer offenbar anders.

Kluftinger bat sie schließlich, ihn über die Ankunft der beiden Töchter zu unterrichten, und erfuhr, dass die ältere der beiden noch heute aus München ankomme und sich dann zuerst um die Beerdigung kümmern wolle, dann würde sie sich bei der Polizei in Kempten melden. Die jüngere Tochter lebe, wie er schon wisse, in Italien und es sei nicht einfach gewesen, sie zu erreichen.

„Sie ist nämlich Künstlerin und daher viel unterwegs, um zu malen“, sagte Sandy. Dass er auch schon um den Beruf der jungen Frau wusste, sagte er nicht; er nahm an, sie würde einigermaßen stolz sein, ihm Neuigkeiten, die sie selbst herausgefunden hatte, mitteilen zu können. Sie habe einen älteren Herrn am Telefon gehabt, der nur italienisch sprach, und diesem habe sie – der Volkshochschule sei Dank – erklärt, dass Signorina Wachter bei der Kemptener Polizei zurückrufen sollte, was aber noch nicht geschehen sei.

Von sich aus fragte die Sekretärin, ob es keine Frau Wachter gebe, die zu benachrichtigen wäre. Kluftinger war davon regelrecht begeistert. Sandy, für sich nannte auch er sie so, dachte einfach mit. Der Kommissar klärte sie über die Frau auf und fragte, ob sie meine, sie könne die Adresse irgendwie herausbekommen. Zwar war Sandy in so etwas Spezialistin, sie fand im Internet auf verschlungenen Pfaden immer irgendwie Adressen heraus, hier aber machte sie Kluftinger keine Hoffnungen. Irgendwo in Mittel- oder Südamerika war als Ortsangabe zu ungenau und man wusste nicht einmal sicher ihren derzeitigen Namen. Mit diesen Angaben würde selbst das CIA niemanden finden, sagte sie, woraufhin er sich erlaubte zu fragen, wie es dann mit dem KGB aussehe. Was sie mit einem gestellten Lächeln quittierte, das ihm sagte, sie verstehe diese Scherze zwar nicht falsch, es sei aber an der Zeit, sie durch andere auszutauschen, um gewisse Abnutzungserscheinungen zu verhindern.

Kluftinger war bereits wieder in sein Büro zurückgegangen, als er noch einmal kehrt machte. Bartsch hatte doch ganz deutlich darauf hingewiesen, dass die Polizei seiner Meinung nach bei Wachters Freundinnen ansetzen solle. Das war Kluftinger beim Gespräch recht seltsam vorgekommen. Warum tat er das? Wollte er den Beamten helfen oder wollte er ihre Aufmerksamkeit gezielt in eine Sackgasse lenken? Bartschs Mitteilungsbedürfnis passte hier nicht zu seinem sonstigen Auftreten.

„Um halb zehn Konferenz im Besprechungszimmer“, sagte er abwesend. Er hatte selbst das Gefühl, dass er etwas neben sich stand, was er auf den mangelnden Schlaf letzte Nacht schob. Er fühlte sich noch nicht bei vollem kriminalistischem Verstand. Er ging in sein Büro und wartete auf die kleine Konferenz, die er anberaumt hatte, auch wenn er fand, dies sei ein zu wichtiges Wort für etwas ganz Alltägliches.

***

Gegen neun Uhr vierzig hatte sich auch der letzte Kollege im Konferenzraum eingefunden und an einem Flipchart – ein Wort, über das Kluftinger nur lachen konnte, sagte er doch immer „die Tafel mit Papier drauf“ – sammelten die Beamten, was sie bisher über den Fall wussten.

Philip Wachter, Lebensmitteldesigner, war also mit einer Vorhangschnur erdrosselt worden.

Strobl erzählte vom Anruf bei der Gerichtsmedizin, deren Bericht noch nicht vorlag, man sagte ihm jedoch, dass Wachter den Erstickungstod durch Strangulation gestorben sei, zwischen acht und zehn Uhr morgens. Am Hinterkopf finde sich eine Verletzung durch einen stumpfen Gegenstand, die aber nicht zum Tode geführt haben könne.

„Nichts Spektakuläres also“, sagte Strobl.

Der Kollege von der Spurensicherung gab an, dass sich an der „Tatwaffe“ keine Fingerabdrücke finden ließen, eine Vorhangschnur eigne sich dafür nicht, ansonsten gebe es natürlich Wachters Abdrücke und die von mehreren anderen Personen, die sich jedoch nicht eindeutig zuordnen ließen. Es habe in der Wohnung keinerlei Einbruchsspuren gegeben, das Opfer habe den oder die Täter also offenbar freiwillig in seine Wohnung gelassen, wenn sie nicht einen Schlüssel besaßen. „Soweit man dies sagen kann, hatte es der Täter nicht auf Wertsachen abgesehen. In der Wohnung lagen neben Bargeld auch zwei teure Armbanduhren, die Vitrine mit den antiken Taschenuhren war unversehrt“, schloss der Beamte seinen Bericht.

Kluftinger verteilte kurz die Aufgaben, wies noch einmal eindringlich darauf hin, dass der Presse gegenüber zumindest für diesen Tag noch Stillschweigen herrschen solle, und wollte seine Kollegen gerade in den weiteren Arbeitstag entlassen, als ihr oberster Vorgesetzter, der Leiter der Polizeidirektion Kempten-Oberallgäu, Dietmar Lodenbacher, ohne anzuklopfen den Raum betrat. Lodenbacher, ein großer, hagerer Mann, immer gut gebräunt und mit perfekt sitzendem, weißen Haar, war aus Niederbayern. Aus Passau, wie er selbst sagte. Seit dem letzten Betriebsfest wusste man aber, dass er aus Hauzenbergersöll stammt, ein Ortsname, der bei Kluftinger immer ein kleines Grinsen auslöste. Er war nach Kempten versetzt worden, nachdem der ehemalige Leiter in Ruhestand gegangen war, und war nun seit zwei Jahren hier im Allgäu. Man hatte das Gefühl, dass er weder mit der hiesigen Mentalität noch mit der hiesigen Sprache noch mit den hiesigen Kollegen besonders warm geworden war. Und dieses Gefühl hatte auch er selbst.

Lodenbacher grüßte kurz und fing sofort an zu reden.

Er habe gerade „g’hert“, was gestern in Altusried „bossiert“ sei. Das sei eine „ganz heiße G’schicht“, für die es jede Menge „Fingerschbidsngfui“ brauche. Dann machte er Kluftinger klar, dass er schnell „hiab- und schdichfesde“ Ergebnisse erwarte. Außerdem wolle er über alle Fortschritte sofort informiert werden. Kluftinger sollte aus diesem Grund gleich bei ihm im Büro vorbei schauen.

So schnell, wie er gekommen war, war der Vorgesetzte wieder verschwunden und die kleine niederbayerische Dialekteinlage war vorbei.

„So, jeds wissmas, meine Herrn, und schdrengans eana bloos o!“, ahmte Hefele den Chef zur allgemeinen Erheiterung nach, bevor Kluftinger die Konferenz endgültig beendete.

Das Gespräch zwischen Lodenbacher und Kluftinger war schnell erledigt. Noch gab es keine wirklichen Ergebnisse. Erneut wies Lodenbacher auf die Brisanz des Falles hin, wie „unbandig wichdig des ois sei“ und entließ Kluftinger wieder an die Arbeit.

***

Für den weiteren Vormittag hatte sich der Kommissar vorgenommen, den Betrieb zu besuchen, in dem Wachter gearbeitet hatte. Er wies Frau Henske an, seinen Besuch in Krugzell anzukündigen, ließ sich von der Fahrbereitschaft einen Dienstwagen geben, was er fast nie tat. Heute zwang ihn aber der leere Tank seines Passats dazu. Noch bevor er bei den Wagen angekommen war, musste er seine Jacke ausziehen, so warm war es inzwischen geworden. Der Regen hatte einer angenehmen Sommersonne Platz gemacht. Am Parkplatz musste er feststellen, dass wieder einmal nur der „Blitzkombi“ zur Verfügung stand, ein Kleinbus mit verdunkelten Scheiben und einer Radarkamera an Bord. „Auch schon egal“, dachte sich Kluftinger und fuhr los. Beim Milchwerk angekommen, ließ er sich den Spaß nicht nehmen, das Auto parallel zur Straße abzustellen und noch kurz sitzen zu bleiben, um zu sehen, was geschehen würde. Es war wie immer: Die Autos bremsten abrupt ab, als sie den „Blitzkombi“ sahen. „Verkehrserziehung“ nannte er das.

Er ging über den Betriebshof, auf dem reges Treiben herrschte: Zwei „Milchautos“, eigentlich Tanklastzüge für Lebensmittel – aber für Kluftinger wie für jeden Allgäuer waren es einfach „Milchautos“ – wurden gerade leer gepumpt und ein alter Traktor ohne Verdeck mit mehreren Milchkannen auf einem kleinen Anhänger fuhr auf das Gelände. Offenbar sparte sich der Besitzer, ein etwa siebzigjähriger, völlig „zug’wachsner“ Landwirt, dessen Bart kaum etwas vom Gesicht frei ließ, das Geld, das er für das „Milchauto“ hätte bezahlen müssen. „Ein schönes Bild“, dachte sich Kluftinger, der nicht wusste, dass das Milchwerk so seine Probleme mit dieser Art Bauern hatte und vor allem mit den Keimzahlen in ihrer Milch.

An der Pforte wies man Kluftinger den Weg ins Büro des Senior-Firmenchefs. Er ging einen Treppenaufgang nach oben, dessen Wände voll waren mit Werbetafeln für die Käseprodukte, die die Firma vertrieb. Es waren Plakate mit jungen, dynamischen, durchtrainierten und braungebrannten Menschen, die zur Brotzeit Fitnesskäse aßen. Im Hintergrund sah man Kletterfelsen, Surfbretter, Mountainbikes, Kanus, Snowboards oder Inline-Skates und stets die Berge des Allgäus. Besonders ins Auge stach Kluftinger ein Poster mit einer südländisch aussehenden Surferin im knappen Bikini, die ein Käsebrot aß. „Priml“, sagte er halblaut, eine bei Kluftinger übliche Verballhornung des Wortes „prima“, das seiner Meinung nach den ironischen Sinn der Vokabel noch besser hervortreten ließ. „Früher hat man mit Kühen und Älplern für Käse geworben, und jetzt mit nackerte Weiber. Na dann Mahlzeit …“ Kluftinger fiel noch auf, dass die modernen Werbeplakate nicht recht zum etwas abgestandenen Siebzigerjahre-Charme des mit dunkelgrünem Teppich und orangebraunen Fliesen gestalteten Treppenhauses passten. Dann klopfte er an die Tür des Seniorchefs.

Dort fand Kluftinger das, was das Treppenhaus versprach. An einem großen, ehrwürdigen Eiche-Rustikal-Chefschreibtisch saß ein Mann Mitte sechzig, also etwa zehn Jahre älter als Kluftinger selbst, klein, mit einer dicken Hornbrille, hinter der helle, wache und sympathische Augen hervorblinzelten. Er trug einen hellgrauen, etwas zu großen Anzug, der ihn noch kleiner erscheinen ließ. Der Mann liebt seinen Käse wirklich, dachte Kluftinger: Hinter ihm waren auf einer Theke an der Wand Käseschachteln ausgestellt, allerdings solche der „klassischen“ Produkte der Käserei, nicht für die „Lean-Line“, die die Plakate im Treppenhaus bewarben. Camembertschachteln standen einträchtig neben einem Emmentalerlaib aus Kunststoff und einer natürlich leeren Romadurverpackung. Hier war die Käsewelt noch in Ordnung.

„Karl Schönmanger, guten Tag“, sagte der Mann und lächelte freundlich.

Kluftinger nahm mit ihm in der schwarzen Ledergarnitur Platz, lehnte ein Kaffeeangebot dankend ab und begann das Gespräch, nachdem der Chef seiner offenbar aufrichtig gemeinten Bestürzung über das Geschehene Ausdruck verliehen hatte.

„Was können Sie über Herrn Wachter sagen, wie war er bei der Arbeit?“

„Wissen Sie“, begann Schönmanger in ruhigem Ton zu erzählen, „Philip Wachter war in professioneller Hinsicht absolut vorbildlich und integer. Er war Leiter unserer Entwicklungsabteilung. Ich meine, was er privat machte, seine Frauengeschichten, das geht mich nichts an, hier im Betrieb war er ein Mitarbeiter, wie man ihn sich nur wünschen kann.“

Kluftinger registrierte, dass Schönmanger der Zweite innerhalb weniger Stunden war, der Wachters angebliche Frauengeschichten erwähnte.

„Er war so etwas wie unser Star im Labor. Wachter ist, pardon, Wachter war fleißig, absolut genau und korrekt und er war, nun, er war eine Führungspersönlichkeit, was früher oder später auch alle akzeptierten. Ein Mann mit einem solchen fachlichen Können, das ist ein Glücksfall für einen mittelständischen Betrieb wie wir es sind, wissen Sie.“

„Woran arbeitete Wachter denn gerade in Ihrer Entwicklungsabteilung?“ fragte Kluftinger.

„Er hat es geschafft, unsere Light-Produkte nochmals im Fettgehalt zu senken, ohne den Geschmack zu beeinträchtigen. Er war Weltspitze auf diesem Gebiet. Am Anfang war ich selbst nicht so sehr für diese fettarmen Produkte, aber sie schmecken wirklich gut und sind ja auch gesund. Nicht, dass Sie jetzt denken, das sei Käse, der vollgestopft ist mit Chemie. Es ist ein besonderes Herstellungsverfahren, das Wachter entwickelt hat. Zwei neue Geschmacksrichtungen der ultraleichten Weichkäselinie stehen kurz vor der Markteinführung: grüner Spargel und Ruccola. Ich sage Ihnen ganz offen, ohne Wachter und seine Ideen wäre unser Betrieb jetzt nicht da, wo er ist. Nach Ansicht meines Sohnes wären wir sogar schon bankrott … Wissen Sie, mein Sohn macht bei uns das Marketing, und das macht er zwar auf moderne Art, aber die Zahlen, die in unseren Büchern stehen, geben ihm Recht.“

„Wachter war also mit für Ihren momentanen Erfolg und das Florieren der Firma verantwortlich?“, hakte Kluftinger nach.

„Absolut. Er wusste das, wir wussten das. Und offen gestanden, wir ließen uns Wachter auch etwas kosten. Er hatte mit Abstand das beste Gehalt hier. Star-Lebensmittelchemiker bekommt man eben nicht umsonst.“

„Herr Schönmanger, verstehen Sie mich nicht falsch,“ Kluftinger wand sich etwas bei dieser Frage, „wenn Wachter so exzellent auf seinem Gebiet war, hätte er nicht, ich meine, hätte er nicht auch woanders, ich meine, in einem noch größeren Betrieb arbeiten können?“

Zum ersten Mal zögerte Schönmanger bei einer Antwort, was dem Kommissar nicht entging.

„Sehen Sie, wir hatten einfach Glück, dass wir Wachter damals, als es ihm, nun, als er sich gerade von seiner vorigen Firma trennte, für uns gewinnen konnten. Und er kam ja aus dem Allgäu, und Sie wissen ja, irgendwann zieht es jeden wieder in die Heimat zurück, gerade, wenn es dort so schön ist wie bei uns …“ Das letzte Argument hatte der Kommissar schon einmal gehört. Er wollte später noch darauf zurückkommen.

Schönmanger machte eine kurze Pause und dachte nach. Dann sagte er zögernd: „Wissen Sie, ich will nicht unbescheiden klingen. Aber auch in unserer Firma hat es ihm, glaube ich, gefallen. Wir haben hier ein außergewöhnliches Betriebsklima. Das liegt vielleicht daran, dass die Firma seit drei Generationen in Familienbesitz ist. Ich habe mir hier schon als Kind mein erstes Milchgeld verdient. Das alles haben mein Vater und mein Großvater aufgebaut.“ Bei diesen Worten machte er eine Handbewegung, mit der er auf die Fotos an der Wand zeigte, auf denen historische und neue Ansichten des Betriebs zu sehen waren. „Das ist mein Leben, verstehen Sie? Daran ist sogar meine Ehe zerbrochen. Meine Frau konnte einfach nicht verstehen, dass ich mehr mit der Firma verheiratet war. Sie hatte wohl Recht.“

Kluftinger nickte verständnisvoll, ging aber auf die privaten Einlassungen Schönmangers nicht weiter ein.

„Könnte ich das Labor einmal sehen? Wachters Arbeitsplatz meine ich?“

„Nun ja, das ist ein sehr sensibler Bereich, aber Ihnen kann ich ihn wohl zeigen. Ich sage Ihnen aber gleich, dass ich mich dort so gut wie gar nicht auskenne. Mein Metier sind mehr die Zahlen, ich bin eher Betriebswirt, auch wenn ich damals auf Wunsch meines Vaters Käser lernen musste …“

Vor dem Betreten des Labors musste sich Kluftinger einen weißen Kittel, Überschuhe aus Plastikfolie und eine alberne Laborhaube anziehen, die auch die Mitarbeiter im Produktionsbereich der Käserei, in den man durch einige Fenster im Gang blicken konnte, trugen. Auch Schönmanger zog die Sachen über.

„Wie gesagt, ich kenne mich hier nicht so aus und Bartsch hat sich heute frei genommen. Es ist nur unsere Assistentin im Entwicklungslabor und die hat gerade Mittagspause. Und das Untersuchungslabor wird Sie ja weniger interessieren“, entschuldigte sich Schönmanger.

Tatsächlich konnte Kluftinger ohne Hilfe nichts im Labor anfangen. Er sah Fläschchen, Reagenzgläser und Apparaturen, die ihm nicht weiterhalfen. Er würde noch einmal wiederkommen.

„Herr Schönmanger, vielen Dank für Ihre Geduld, ich kündige aber gleich einen weiteren Besuch an, wenn eine Laborführung möglich ist.“

„Kein Problem, auch uns ist natürlich sehr an der Aufklärung dieses schrecklichen Unglücks gelegen.“

Unglück, dachte Kluftinger, interessanter Begriff für ein solches Verbrechen.

„Bevor Sie gehen, Herr Kluftinger, möchte ich Ihnen aber noch etwas Käse mitgeben. Sie mögen doch Käse? Wir lassen alle unsere Besucher gern von unseren Produkten probieren.“

„Gern“, sagte Kluftinger, der insgeheim schon damit gerechnet hatte, etwas mit nach Hause zu bringen.

Schönmanger ging in die Produktionshalle und kam kurz darauf mit einer Papiertüte zurück. Er hielt sie Kluftinger hin.

„Also, Emmentaler, Camembert, Camembert leicht und eine kleine Auswahl unserer Lean-Produkte, sogar der mit Ruccola. Sie sind quasi Testperson, den Käse gibt es ja eigentlich noch gar nicht. Wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen noch vom Weißlacker mit …“

Natürlich wollte Kluftinger. Kluftinger liebte diesen Käse. Es war für ihn ein Käse, den man hassen oder lieben musste. Seine Frau hasste ihn und kaufte ihn auch nie. Kluftinger kam nur an diesen Käse, wenn er von seiner Frau zum Einkaufen geschickt wurde. Sie verpackte den Weißlacker dann sofort in eine Tupperdose, weil sie den ihrer Meinung nach bestialischen Gestank im Kühlschrank nicht ertragen konnte.

Kluftinger selbst musste, wenn er ehrlich war, zugeben, dass diese Art Käse etwas „räs“, also für feine Nasen geradezu eine Kriegserklärung war. Sein Sohn hatte einmal gesagt, er rieche wie seine Turnschuhe, wenn er sie zehn Tage am Stück ohne Socken getragen hatte, und insgeheim musste er seinem Sprössling zustimmen.

Kluftinger verabschiedete sich und ging zum Auto. Er beschloss, den Käse zu Hause noch in den Kühlschrank zu legen, da er ja schon so gut wie in Altusried war. Einen Teil des Weißlackers nahm er wieder mit ins Auto, das würde sein Mittagessen sein. Er wollte sich auf dem Weg ins Büro noch frische Semmeln kaufen. Er dachte gar nicht daran, den Rest in eine Tupperdose zu packen und fuhr zurück nach Kempten.

***

Auf dem Weg klingelte sein Handy. Frau Henske informierte ihn, dass Wachters ältere Tochter bereits im Büro auf ihn wartete. Den Umweg zum Bäcker sparte er sich daher.

Er ging in sein Büro, orderte bei Frau Henske vorher noch eine Tasse Kaffee und ein Nusshörnle, begrüßte seine Gesprächspartnerin und sprach ihr sein Beileid aus. Julia Wagner, geborene Wachter, war eine junge Frau um die dreißig. Sie trug ein strenges, dunkles Kostüm, dem man ansah, dass es teuer gewesen war. Sogar Kluftinger sah das. Darunter trug sie ein roséfarbenes T-Shirt.

Auf einmal klingelte Frau Wagners Handy und die junge Dame nahm den Anruf an, nachdem sie sich beim Kommissar dafür entschuldigt hatte. Kluftinger nutzte die Zeit, Julia Wagner genauer zu mustern.

Sie war eine attraktive junge Frau, gute Figur und „Zahnpastalächeln“. Gleichzeitig aber merkte er, dass für ihn etwas an ihrem Erscheinungsbild nicht stimmte. Vielleicht lag es am Tod ihres Vaters, vielleicht trug sie Trauer, ihre Kleidung war jedenfalls übertrieben streng und passte nicht recht zu ihrem sonstigen Auftreten. Wenn es nicht an der Trauer über den verstorbenen Vater lag, versuchte sie offenbar, als ernst zu nehmende, seriöse Karrierefrau zu erscheinen.

Die Schatten um ihre Augen verrieten, dass sie die letzen Tage mitgenommen hatten. Sie versuchte aber, nach außen einen gefassten und ruhigen Eindruck zu machen.

„Du solltest wirklich schauen, dass du schleunigst kommst, was kann denn jetzt noch wichtiger sein? Ja klar, ich muss mich wieder um alles kümmern. War ja auch dein Vater … Na gut, morgen … Bis dann, Theresa.“ Julia Wagner klappte ihr Mobiltelefon zu, rang sich ein Lächeln ab und entschuldigte sich nochmals beim Kommissar: „Das war meine Schwester, wissen Sie? Sie ist so unorganisiert … Sie kommt doch erst morgen, weil sie noch niemanden gefunden hat, der auf ihre Kinder aufpasst. Soll sie sie eben mitbringen zur Beerdigung ihres Großvaters, das hielte ich eh für passender, als sie in Italien irgendwo abzugeben“, sagte sie ärgerlich. „Wir sollten nun mit unserem Gespräch beginnen, ich habe noch sehr viel zu erledigen, die Zeit drängt.“

„Natürlich“, sagte Kluftinger und merkte, dass es fast unterwürfig klang. Sie hatte schließlich gerade in seinem Büro fünf Minuten lang telefoniert, während er warten musste.

„Ich habe übrigens gleich noch eine Frage an Sie, Herr Kluftinger: Wann wird der Leichnam meines Vaters denn nun freigegeben? Wann kann ich also den Termin für die Beerdigung festsetzen?“

Es klopfte an der Bürotür. Frau Henske betrat den Raum, brachte den gewünschten Kaffee und entschuldigte sich dafür, dass es nur noch Quarktaschen gegeben habe. Kluftinger nickte, brummte ein kaum identifizierbares „Isch scho recht“ und wandte sich wieder der Tochter des Opfers zu. Als Sandy schon wieder bei der Tür war, bat er sie noch, bei der Gerichtsmedizin in München anzurufen und sich nach der Freigabe des Leichnams zu erkundigen.

„Ich denke, die Beerdigung wird in zwei bis drei Tagen stattfinden können“, sagte der Kommissar und konnte nun endlich die Befragung beginnen.

Ende der Leseprobe

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: