8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

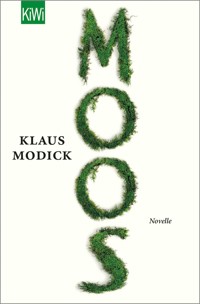

Klaus Modicks Debüt mit Kultstatus – heute aktueller denn je. Von erstaunlicher Aktualität – Klaus Modicks »Moos« ist ein faszinierendes Stück »Nature Writing« über unsere von Sehnsucht und Missverständnissen geprägte Verbindung zur Natur. Als Lukas Ohlburg begreift, dass er nicht mehr lange leben wird, zieht sich der emeritierte Biologieprofessor in das Landhaus seiner Familie zurück. Hier will er seine letzten Tage verbringen, sich Erinnerungen und Träumen hingeben und vor allem noch einmal die Nähe der Natur spüren. Denn schon lange hegt Ohlburg den Verdacht, dass ihn die wissenschaftliche Untersuchung der Bäume, Gräser und Moose nicht zu einem tieferen Verständnis der Natur und ihrer Geheimnisse geführt hat, sondern, im Gegenteil, zu einer Entfremdung. Als Körper und Geist inmitten der entlegenen Idylle zu ungewohnter Ruhe kommen, erwacht der Strom der Erinnerungen und entfaltet einen unheimlichen Sog. Auf einmal ist alles wieder da. Die Flucht der Familie vor den Nationalsozialisten, der alles kontrollierende Vater, die erste Liebe und, vor allem, der unfassbare sinnliche Zauber der Natur. So zart wie mitreißend erzählt Klaus Modick in »Moos« von der Wiederannäherung eines Menschen an die Natur, vom ewigen Kreislauf des Lebens und nicht zuletzt von einer wunderbaren Verwandlung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 121

Ähnliche

Klaus Modick

Moos

Novelle

Kurzübersicht

> Buch lesen

> Titelseite

> Inhaltsverzeichnis

> Über Klaus Modick

> Über dieses Buch

> Impressum

> Klimaneutraler Verlag

> Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

Inhaltsverzeichnis

Für M. J. G.

Vorbemerkung des Herausgebers

Der Tod von Prof. Dr. Lukas Ohlburg, der im Frühjahr 1981 im Alter von 73 Jahren verstorben ist, hat seinerzeit, über die Grenzen seiner botanischen Fachkollegenschaft hinaus, in weiten Kreisen des wissenschaftlichen Lebens anteilnehmende und trauernde Beachtung gefunden. Zahlreiche Nachrufe und Würdigungen in Zeitungen und Zeitschriften, nicht nur rein wissenschaftlicher Natur, haben darauf hingewiesen, dass durch Ohlburgs Tod der Botanik im Besonderen wie der Naturwissenschaft im Allgemeinen ein beträchtlicher Verlust entstanden ist. Abgesehen von seinen fachspezifischen Untersuchungen, von denen speziell die beiden großen Arbeiten über tropische und subtropische Vegetationsformen längst zu Klassikern der modernen Botanik geworden sind, hat Ohlburg mit seinen Essays zur Kritik der naturwissenschaftlichen Terminologie den wissenschaftstheoretischen Diskurs stark beeinflusst. Dass ihm dabei neben emphatischem Zuspruch auch heftige Kritik entgegengebracht wurde, liegt in der Natur der Sache und war darüber hinaus von Ohlburg sehr bewusst provoziert.

Dem engeren Mitarbeiter- und Freundeskreis Ohlburgs war bekannt, dass er in seinen letzten Lebensjahren häufig davon sprach, diese Essays in einem systematischen Werk zusammenfassen zu wollen, das den Titel »Zur Kritik der botanischen Terminologie und Nomenklatur« tragen sollte. Diese Arbeit schien er jedoch tatsächlich nie in Angriff genommen zu haben; zumindest fanden sich in seinem wissenschaftlichen Nachlass keinerlei diesbezügliche Aufzeichnungen und Materialien. In meiner Eigenschaft als langjähriger Assistent Ohlburgs fiel mir die ehrenvolle Aufgabe zu, diesen Nachlass zu sichten und gegebenenfalls zu edieren, was inzwischen auch geschehen ist (cf.: Lukas Ohlburg, »Botanische Betrachtungen aus dem Nachlass«. München 1982). Nach Erscheinen dieses Bandes, der ohne die liebenswürdige Zusammenarbeit mit dem Bruder des Verstorbenen, Herrn Dr. Franz B. Ohlburg, Hannover, nicht hätte zusammengestellt werden können, erhielt ich Ende 1982 einen Brief von Dr. Franz B. Ohlburg, den ich, mit seiner freundlichen Genehmigung, hier auszugsweise wiedergebe, da er für das Verständnis des im Folgenden publizierten Textes von großer Bedeutung ist:

»… geht Ihnen mit gleicher Post ein eingeschriebenes Paket zu, das ein Manuskript-Konvolut meines verstorbenen Bruders enthält. Wie Sie wissen, hat er, neben den von Ihnen edierten wissenschaftlichen Texten, auch eine größere Anzahl Aufzeichnungen persönlicher Natur, im Wesentlichen Tagebücher, hinterlassen, die ich, seinem Letzten Willen entsprechend, ungelesen vernichtet habe. Was nun das hier zur Rede stehende Manuskript betrifft, war ich lange unsicher, ob es als persönliche Aufzeichnung oder als zur Publikation bestimmter Text anzusehen sei. Nach mehrmaliger Lektüre, die durch den Umstand erschwert wurde, dass ein Teil des Manuskripts als Stenogramm niedergeschrieben ist, bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass mein Bruder diese Aufzeichnungen als Teil seiner geplanten ›Kritik der botanischen Terminologie und Nomenklatur‹ begriffen hat. Auch wenn ich schwere Bedenken gegen eine Veröffentlichung hege, dürfte eine solche den Intentionen meines Bruders entsprechen. Bevor ich diese meine Bedenken konkretisiere, muss ich Ihnen jedoch Einzelheiten über den Tod meines Bruders mitteilen, da diese ein besonderes Licht auf den eigenartigen Text werfen.

Mein Bruder ist, wie offiziell verlautbart, in dem Landhaus im Ammerland, das ihm und mir gemeinsam gehörte, tot aufgefunden worden. Als Todesdatum wurde, soweit das noch feststellbar war, der 3. Mai 1981, als Todesursache Herzversagen angegeben. Mein Bruder hatte sich im September 1980 in dies Haus zurückgezogen, um dort an seinem Projekt zu arbeiten. Obwohl er aufgrund seiner Herzschwäche nicht bei bester Gesundheit war, bestand er darauf, sich selbst zu versorgen, lehnte Hilfe im Haus übrigens auch kategorisch ab. Wie eigensinnig er sein konnte, besonders wenn er arbeitete, wissen Sie vermutlich besser als ich. Zu Weihnachten 1980 habe ich ihn dort besucht. Er machte einen zufriedenen, entspannten und ungewöhnlich heiteren Eindruck. Die einzige Veränderung, die mir an ihm auffiel, war die Tatsache, dass er sich einen Bart hatte wachsen lassen. Sein Geisteszustand schien klar. Heute würde ich freilich sagen, dass einige seiner Äußerungen mich hätten stutzig machen müssen. Am 11. Mai 1981 erhielt ich einen Anruf der örtlichen Polizeistation, dass mein Bruder gestorben sei. Ich fuhr noch am selben Tag hin. Der in der Nachbarschaft lebende Landwirt Hennting hatte die Polizei alarmiert, nachdem mein Bruder nicht wie gewöhnlich bei Henntings erschienen war, um Post abzuholen und einzukaufen. Als ich in dem Haus eintraf, war die Leiche meines Bruders bereits in das Dorf Wiefelstede verbracht worden. Der dortige Arzt, der auch den Totenschein ausgestellt hatte, gab mir folgende Schilderung: Trotz der regnerischen Witterung der vorangegangenen Tage seien Türen und Fenster geöffnet gewesen. Mein Bruder habe vor seinem Schreibtisch gelegen, schon leicht angewest, was auf die hohe Feuchtigkeit im Haus zurückzuführen gewesen sei. Eigentümlicherweise hätten sich auf seinem Gesicht, besonders um Mund, Nase und Augen, sowie in seinem Bart, Vermoosungen gefunden. Die Leiche meines Bruders habe man aus verständlichen Gründen sofort einsargen müssen. Im Übrigen habe er, mit Ausnahme seines verwilderten Bartes, einen weder ungepflegten noch schlecht ernährten Eindruck gemacht. Auch das Haus war, wie ich mich selbst vergewisserte, in einem sauberen und ordentlichen Zustand, mit einer seltsamen Ausnahme: Überall lagen Moosplacken und Kissen verstreut, der Schreibtisch war mit ihnen übersät, auch der Fußboden. Sogar auf dem Kopfkissen im Bett lagen verschiedene Moose, die teilweise vertrocknet, teilweise aber, aufgrund der Feuchtigkeit, noch grün waren. Dieser Umstand erklärt die Vermoosung der sterblichen Überreste meines Bruders. Auf dem Schreibtisch lag, zwischen den Moosen, besagtes Manuskript sowie ein unverschlossener Füllfederhalter. Mein Bruder scheint also im wahrsten Sinne des Wortes darüber gestorben zu sein.

Dass ich mit der Freigabe des Textes so lange gezögert habe, werden Sie verstehen, wenn Sie ihn gelesen haben. Selbst als botanischer Laie glaube ich sagen zu können, dass diese Blätter für die botanische Forschung wohl kaum von Interesse sein dürften. Ich bezweifele auch, dass mein Bruder diesen Text im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte verfasst hat. Als Bruder ist mir die Verwirrung seines Denkens und seiner Sprache bedauerlich, als Psychologe bedenklich. Wiewohl auch immer wieder von einer Kritik der Terminologie die Rede ist, halte ich den Text im Ganzen für das Psychogramm fortschreitender Senilität. Da jedoch an der wissenschaftlichen Reputation meines Bruders nicht der leiseste Zweifel besteht, stehe ich nicht an, die Publikation dieses Textes zu unterbinden. Meine Bedenken gegen die hierin geäußerten Ansichten möchte ich dennoch nachdrücklich geäußert haben. Das Titelblatt, wie einige andere Passagen, deuten darauf hin, dass mein Bruder den Text publizieren wollte. Da ich in seinem Sinne zu handeln glaube, wenn ich Ihnen hiermit das Manuskript überlasse …«

So weit die Mitteilungen Dr. Franz B. Ohlburgs, dessen Bedenken ich teile. Das Manuskript befand sich in einem braunen Aktendeckel aus Pappe, der stark gewellt war, wohl aufgrund von Feuchtigkeitseinwirkung. Die chronologische Entstehung der einzelnen Stücke lässt sich nicht rekonstruieren. Auf jeden Fall muss Ohlburg bis unmittelbar vor seinem Tod daran gearbeitet haben, wenn auch in beträchtlichen zeitlichen Abständen. Das Manuskript ist auf normalem Schreibmaschinenpapier abgefasst worden, zerfällt jedoch rein äußerlich in zwei Teile. Das erste Drittel ist in Stenogrammschrift mit Bleistift geschrieben, eine Arbeitsweise, die Ohlburg bevorzugte. Er diktierte seine Notizen dann später seiner Sekretärin. Der letzte und größere Teil ist jedoch mit Federhalter in normaler Schreibschrift abgefasst, wobei Ohlburg grüne Tinte benutzte. Der Text geht darauf ein. Auf dem Pappdeckel hatte er den ursprünglichen Titel »Zur Kritik der botanischen Terminologie und Nomenklatur« mit Bleistift stenographiert, diesen Titel jedoch, offenbar in einer späteren Phase, mit der grünen Tinte durchgestrichen und in sorgfältiger Schrift darübergesetzt: Moos. Das vorangestellte Zitat scheint ebenfalls in dieser späteren Phase niedergeschrieben worden zu sein.

Hamburg, im Oktober 1983. K.M.

MOOS

»Und noch zuletzt sah ich, gleich einem Rauch,

Mich leise in der Erde Poren ziehen.«

Annette von Droste-Hülshoff Im Moose

Hierher hätte ich früher zurückkehren sollen. Habe ich mich vor der Erinnerung gefürchtet? Ich wollte ja produktiv sein, wollte etwas vorantreiben, aus mir heraustreiben, etwas, dessen Sinn mir immer mehr zu schwinden scheint, je länger, je widerstandsloser ich mich auf ein bloßes Hiersein einlasse. Dies Einlassen ist zugleich ein Gelassenwerden, eine Art Abschied von der empirischen Welt, an der ich das Interesse verliere, die mir gleichgültig wird. Eine Gleichgültigkeit, die sich darin äußert, dass mir nichts wichtiger vorkommt als alles andere. Zeitungen lese ich kaum noch, Fernsehen und Rundfunk lasse ich nicht an mich heran, nicht in mich hinein. Seit Tagen fühle ich ein Schwindeln, ein Schwinden; nicht wie in den brutalen Schlägen der Herzattacken, die mich vor einigen Jahren eremitieren ließen. Es ist eher ein sanftes Nachuntengezogenwerden, wobei nach unten die Richtung nicht recht bezeichnet. Überhaupt sind meine Gedanken, Ideen, Empfindungen seit meiner Ankunft von einer schwer bestimmbaren Richtungs- und Ziellosigkeit. Sie strahlen in einer matten, mir bislang aber ganz unbekannten Klarheit, in ein vages, unbestimmtes Überall. Die Wahrnehmung dieser nachlässigen Dekonzentration ist dabei intensiv, überdeutlich. Obwohl ich nicht hierhergegangen bin, um mich gehen zu lassen, wehre ich mich nicht.

Als wir Kinder waren, konnte von solcher Haltlosigkeit natürlich keine Rede sein, legte Vater doch noch im Urlaub, noch hier auf dem Land, allergrößten Wert auf Disziplin und das, was er unter Haltung verstand. War mir deshalb das Haus später nie ganz geheuer? Die Sommer hat hier immer nur Franz mit Familie verbracht; meine Reisen führten stets weiter. Heute finden sich schon Spuren meines Neffen, Franz’ Sohn, und dessen Familie im Haus. Kinderzeichnungen an den Wänden, ein Plattenspieler mit einer Sammlung Rock-Musik, soziologische und ökonomische Fachbücher meist neomarxistischer Denkart. Manchmal macht es mir Spaß, darin zu blättern. Ich amüsiere mich dann über diese Sprache, der es gelingt, aus den existenziellsten Erfahrungen und aus den banalsten Allgemeinplätzen der allerersten Erkenntnistheorie die aberwitzigsten Probleme abzuleiten; eine Sprache, die ihren Inhalt oft selbst nicht mehr begreift, weil die Begriffe die Anschauung erdrosseln, weil das Abstrakte zu selten auf die Gegenstände bezogen wird – und deshalb, quasi als Kompensation, zu geradezu künstlerischen Verbal-Kapriolen neigt und greift. In dieser Romantisierung des wissenschaftlichen Diskurses scheint dann freilich gelegentlich etwas wie Wissen durch.

Zum Verstehen, zum wirklichen Wissen, zur Wahrheit im umfassenden, fast metaphysischen Sinn hat das analytische und dialektische Denken wahrscheinlich nie geführt. Hegel wirft bekanntlich in seiner »Logik« die bemerkenswert unsinnliche Frage auf, ob nicht »eine Figur des Schlusses ein unendlich Höheres als eine Papagei- oder eine Veronica-Art« darstelle, um wie viel Höheres also erst als beispielsweise ein bescheidenes Moos! Diese doch ignorante Arroganz des Rationalismus hat die Wissenschaft noch heute auszubaden, aber sie badet und badet und bekommt die Flecken solch naturverachtender Zyne nicht von der blassen Haut. Wenn ich auch nur ahnen könnte, was ein niederes Tier, was ein Baum, was nur ein Moos darstellt, könnten mir die zweitausendvierundachtzig möglichen Konstellationen eines logischen Schlusses gestohlen bleiben, die Leibniz errechnet hat. Er muss sich sehr gelangweilt haben, der alte Stubenhocker …

Und die botanische Terminologie als Benennungssystem der Naturerscheinungen, in die zum Beispiel dies Haus eingebettet liegt, sagt bestenfalls, was da wächst, das aber seelenlos und unverständig. Nie konnte sie sagen, wie, nie wird sie mit letzter Sicherheit sagen können, warum. Und das ist vielleicht auch besser so.

Die prächtige alte Kiefer, deren Zweige bei Wind gegen das obere Fenster schlagen, kann ich bis auf ihre Molekularstruktur begrifflich zerlegen und »richtig« benennen. Aber für die Sprache, in der sie in ihrem Klopfen ans Fenster zu mir spricht, fehlt mir jedes Wort.

Zweifellos verlangt die Botanik, wie jede Wissenschaft, ein einfaches, klares, von den Botanikern aller Länder befolgtes System der Nomenklatur, das sich einerseits mit den Termini beschäftigt, die zur Bezeichnung der Rangstufen der taxonomischen, systematischen Gruppen oder Einheiten verwendet werden, und andererseits mit den wissenschaftlichen Namen, die zur Benennung der einzelnen taxonomischen Pflanzengruppen dienen. Es lässt sich meiner Ansicht nach aber nicht leugnen, dass eben diese Nomenklatur und Terminologie, statt zu einer Vertiefung des Wissens über die durch sie klassifizierten Objekte und Phänomene zu führen, im Gegenteil dazu beiträgt, das forschende Subjekt immer stärker von diesen zu entfremden. Der Terminus, der Name, wird für das Phänomen, das Objekt, nicht nur gesetzt, um es zu klassifizieren, sondern es wird mit dieser Klassifizierung identifiziert, kurzgeschlossen und als begriffen angesehen. Nun ist dies Vorgehen bis zu einem gewissen Grad sicherlich notwendig, um überhaupt wissenschaftlichen Konsens erzielen zu können; in letzter Konsequenz dürfte es jedoch das Ende aller Wissenschaft sein. Was wir heute in botanischer Literatur und Forschung finden, ist klassifizierende Theorie ohne Wissen. An dieser Art von Forschung habe ich mich ja selbst, mit bestem Wissen und Gewissen und nicht unbeträchtlichem Erfolg, ein Leben lang beteiligt. Es drängt mich jedoch, bevor es für mich zu spät ist, anders zu denken, anders zu sprechen. Aber wie? Im Versuch, meine Kritik der botanischen Terminologie, der Wissenschaftssprache überhaupt, am Ende gar des begrifflichen wissenschaftlichen Denkens und Vorgehens, plausibel zu machen, sehe ich mich vor ein Dilemma gestellt. Gibt es denn überhaupt eine Sprache, die wirkliches Wissen (was das ist, wird zu klären sein, falls es sich »klären« lässt) erfassen und weitergeben kann? Es müsste das doch eine Sprache sein, die auf die intersubjektiv verbindliche, eindimensionale Katalogisierung und Kategorisierung verzichtet; eine Sprache, und hier ist das Paradoxon, die definiert, indem sie dem Undefinierbaren das Wort gibt. Es müsste eine Sprache sein, die das Einzelne, Besondere in ihr Recht setzt, die der Anschauung mehr vertraut als dem fixen Begriff.

Während ich dies notiere, wird mir klar, dass ich mit solcher Konstruktion der Schulwissenschaft verloren gehe. Man wird mich nicht ernst nehmen im Kreis meiner hochgeschätzten Kollegen. Ich gestatte mir ein Denken, ein Sprechen, vor dem ich meine Schüler, Studenten und Kollegen stets gewarnt habe. Es kommt mir jedoch so vor, als würde mir dies Sprechen gestattet. Aber von wem?