9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Krimi

- Serie: Baron Emilio von Ritzfeld-Hechenstein

- Sprache: Deutsch

Leben und Sterben in Südtirol In einem Weinberg wird die Leiche eines bekannten Winzers gefunden – mit einer Rebschere in der Brust. Emilio von Ritzfeld-Hechenstein interessiert das allerdings wenig. Er will sich zu Abwechslung mal gepflegt aus allem raushalten. Schließlich ist der Alltag eines Privatermittlers hektisch genug. Und wenn Emilio eins verabscheut, dann Hektik. Also genießt er die Auszeit auf dem Weingut seiner Freundin Phina, flaniert durch Bozen und kehrt in den einschlägigen Weinbars und Buschenschenken ein. Als jedoch Phinas beste Freundin spurlos verschwindet, fühlt sich Emilio in die Pflicht genommen. Er ahnt nicht, worauf er sich einlässt... Mit informativem Anhang: Rezepte aus Südtirol, Restauranttipps, Informationen über Wein und Weingüter.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 437

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

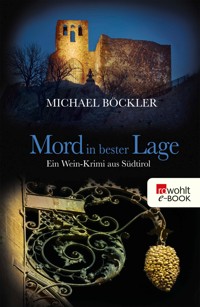

Michael Böckler

Mord in bester Lage

Ein Wein-Krimi aus Südtirol

Ihr Verlagsname

Über dieses Buch

Leben und Sterben in Südtirol

In einem Weinberg wird die Leiche eines bekannten Winzers gefunden – mit einer Rebschere in der Brust. Emilio von Ritzfeld-Hechenstein interessiert das allerdings wenig. Er will sich zu Abwechslung mal gepflegt aus allem raushalten. Schließlich ist der Alltag eines Privatermittlers hektisch genug. Und wenn Emilio eins verabscheut, dann Hektik. Also genießt er die Auszeit auf dem Weingut seiner Freundin Phina, flaniert durch Bozen und kehrt in den einschlägigen Weinbars und Buschenschenken ein. Als jedoch Phinas beste Freundin spurlos verschwindet, fühlt sich Emilio in die Pflicht genommen. Er ahnt nicht, worauf er sich einlässt …

Mit informativem Anhang: Rezepte aus Südtirol, Restauranttipps, Informationen über Wein und Weingüter.

Über Michael Böckler

Michael Böckler hat sich als Krimiautor einen Namen gemacht. In seinen Romanen verknüpft er spannende Fälle mit touristischen und kulinarischen Informationen. Sein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Wein. Er hat Kommunikationswissenschaft studiert, arbeitet als Journalist und lebt in München. Südtirol kennt er seit seiner Kindheit, bereist die Region auch heute noch regelmäßig - und natürlich liebt er die Südtiroler Weine.

Weitere Veröffentlichung:

Tod oder Reben

Inhaltsübersicht

Prolog

Eigentlich hätte es ein schöner Tag werden können – damals vor über dreißig Jahren, inmitten der Weinberge rund um Eppan. Der Himmel war strahlend blau, und vom Mendelkamm strich eine schmeichelnde Brise über das weite Tal, in dem die Rebstöcke voller Trauben hingen. Im Osten konnte man hinter sanften Hügeln in weiter Ferne die schroffen Felszacken des Latemar erkennen. Südtirol wie aus dem Bilderbuch. Aber die Idylle trog. Jedenfalls für den schmächtigen Bub, der Josef hieß, aber von allen Seppi genannt wurde, der ein Waisenkind war, verschüchtert und verängstigt. Er lebte bei einer Familie in Sankt Pauls, die ihn nach dem Tod seiner Eltern aufgenommen hatte und es gut mit ihm meinte, aber nichts dagegen tun konnte, dass er von anderen Kindern gehänselt und drangsaliert wurde.

Heute waren seine Spielkameraden wieder besonders gemein zu ihm. Einer von ihnen hatte Seppi ein Bein gestellt und gleichzeitig fest gestoßen, weshalb nun sein Knie aufgeschürft und sein Hemd verschmutzt war. Als er abhauen wollte, weil ihm das keinen Spaß machte, ließen sie das nicht zu – sagten, dass alles nur Gaudi gewesen sei und es ihnen leid täte.

Der Bini boxte ihm freundschaftlich gegen den Oberarm. Er solle sich nicht so haben; er sei doch kein greinendes Mädchen, sondern ein Südtiroler Bua, der lernen müsse, was wegzustecken. Und so blieb Seppi bei den anderen. Wenig später half Lukas ihm über eine Mauer, dann rannten sie durch einen Weinberg und spielten zwischen den Rebzeilen «Fangsmandl».

«Ene, bene, subtrahene …» Schon war mit Bartl ein Fänger ausgewählt; die anderen stürmten davon und versuchten, sich hakenschlagend dem Abklatschen zu entziehen. Bartl nahm sich schließlich den Langsamsten in der Gruppe zum Ziel und brachte Seppi zur Strecke. Der war anschließend der neue Fänger. Und obwohl er sich nach Kräften mühte, schaffte er es nicht, jemanden zu fangen, nicht einmal Gerti, die als einziges Mädchen mitspielte. Die anderen lachten und neckten ihn. Seppi strauchelte, verhedderte sich mit dem Hemd in den Reben, rutschte aus – und blieb am Ende laut keuchend am Boden liegen.

Später zogen sie weiter, hinüber zu einem Hof, wo es Weinkeller gab, in denen sie gerne «Verstecken» spielten. Das war natürlich verboten. Sie waren dort auch schon mal erwischt worden, und danach hatte man ihnen die Ohren langgezogen. Aber genau das machte den besonderen Reiz aus. Seppi hingegen erinnerte sich noch allzu gut daran und wollte nicht mit.

«Feigling, Feigling …», riefen ihm die anderen zu. Widerstrebend ließ er sich überreden.

Sie schlichen sich in einen Keller mit großen Gärfässern aus Holz. Die standen derzeit leer, die nächste Weinlese war erst in einigen Wochen. Dann würde in diesen Fässern der Rotwein auf der Maische gären, Vernatsch zum Beispiel und Blauburgunder, und der Zucker im Most würde durch die Hefe zu Alkohol verwandelt: Es würde blubbern und schäumen, geruchloses, aber hinterhältiges Kohlenstoffdioxid entweichen; die Schalen würden aufsteigen und der sich dadurch bildende Tresterhut immer wieder nach unten gedrückt.

Aber noch war es nicht so weit. Die Gärfässer waren geschwefelt, damit sich kein Schimmel bilden konnte, und standen auf Steinblöcken. Dazwischen lagerten Holzgestelle, Leitern und Bretter, die benötigt wurden, um bei der Weingärung nach oben zu gelangen und den Tresterhut zu rühren und hinabzudrücken.

Für die Kinder war der verlassene Gärkeller ein idealer Abenteuerspielplatz mit zahlreichen Ecken und Winkeln, um sich zu verstecken. Das schummrige Licht und der hohle Klang im gemauerten Gewölbe ließen Seppi schaudern. Er war lieber draußen unter freiem Himmel und an der frischen Luft. Der leichte Schwefelgeruch erinnerte ihn an gruselige Geschichten vom Satan und vom Fegefeuer.

Er versteckte sich unter Schläuchen, war mucksmäuschenstill und traute sich kaum, zu schnaufen. Plötzlich wurde er an den Füßen gepackt. Bini zog ihn aus seinem Versteck. Seppi zitterte, obwohl es doch nur ein Spiel war.

«Angsthase, Angsthase», neckten ihn die Kinder.

Seppi war es egal. Er wollte nach Hause.

«Erst eine Mutprobe», forderte Bartl.

Gerti, die blonde Zöpfe und vor Aufregung gerötete Wangen hatte, klatschte in die Hände. «Au ja, eine Mutprobe!», rief sie.

«Dann darfst du heim», versprach Bartl und hielt dabei Seppi am Gürtel fest, damit er sich nicht davonmachen konnte.

Bini deutete grinsend auf die Klappe an einem Fass.

«Reinkriechen, reinkriechen!», rief Gerti.

Lukas ging zum Fass, das fast so hoch war wie zwei erwachsene Männer, gefertigt aus dem Holz der Kastanie und von zehn Stahlriemen umschlossen. Er öffnete die Verriegelung der Klappe, deren Zweck es war, nach der alkoholischen Gärung den Trester aus dem Fass zu holen. Auch konnte man durch die Öffnung hineingelangen, um es von innen zu reinigen.

Verzweifelt versuchte Seppi, sich zu befreien, er zappelte und schlug um sich. Aber Bartl war stärker und hatte ihn fest im Griff.

Aus dem Fass schlug ihnen der Geruch von Schwefel entgegen. Bini kam Bartl zu Hilfe und packte Seppi an den Beinen. Gemeinsam schafften sie es, ihn durch die Öffnung ins Fass zu schieben. Kaum hatten sie ihn losgelassen, setzte Lukas die Klappe vor die Öffnung und verriegelte sie. Von innen hämmerte Seppi dagegen; sie hörten ihn dumpf rufen und schreien.

«Das reicht, lassen wir ihn wieder frei», sagte Gerti, die plötzlich von Gewissensbissen geplagt wurde.

Bartl schüttelte feixend den Kopf. Er lehnte eine Leiter gegen das Fass und kletterte hinauf. Oben schob er den Deckel zur Seite und sah ins Fass hinab. Seppi hatte sich zusammengekauert und sah verängstigt zu ihm hoch.

«Hier geht’s raus!», rief Bartl lachend. «Aber dafür bist du zu klein, Seppi, musst erst noch wachsen. Wir lassen dich jetzt ein bissel allein. Kannst über deine Sünden nachdenken.»

Seppi hustete und rieb sich die Augen.

«Und später lassen wir dich wieder raus. Dann hast du die Mutprobe bestanden und gehörst zu uns.»

Bartl stieg wieder hinunter zu seinen Freunden. Die Leiter ließ er am Fass gelehnt. Dann klatschten sie sich gegenseitig mit den Händen ab und verließen den Weinkeller. Seppi hatte aufgehört zu schreien. Leise zogen sie die schwere Holztür ins Schloss und machten sich auf den Heimweg.

Am Nachmittag begleitete Bini seinen Vater nach Bozen, Gerti hatte Strickunterricht bei ihrer Oma, Bartl und Lukas spielten Fußball. Und abends saßen alle brav beim Essen und sprachen das Tischgebet.

Währenddessen suchten Seppis Eltern nach ihrem Kind, das nicht ihr leibliches war. Sie fragten auch bei seinen Spielkameraden, aber die hielten dicht.

Spät am Abend stieg Lukas aus dem Fenster. Er traf sich mit Bartl vor der Pfarrkirche von Sankt Pauls, die so groß war, dass sie von Einheimischen «Dom auf dem Lande» genannt wurde. Die beiden Jungs hatten Taschenlampen dabei und machten sich auf den Weg. Im Weinkeller angelangt, wurde es ihnen unheimlich. Im Licht ihrer Lampen tauchten große Schatten an Wänden und Decken auf. Eine Maus huschte über den Kellerboden. Es roch nach Schwefel.

Bartl klopfte an das Fass. «Seppi, es ist vorbei!» Dann stieg er auf der Leiter nach oben.

Lukas öffnete die vordere Klappe. Er leuchtete mit der Taschenlampe ins Fass, Bartl gleichzeitig von oben.

«Wach auf!», rief Lukas. «Du darfst raus und heim in dein Kuschelbett.»

Seppi zeigte keine Bewegung. Er lag steif auf dem Rücken, die Arme waren weit zur Seite ausgestreckt.

Bartl, der von oben auf ihn heruntersah, schauderte. «Wie der Jesus am Kreuz», sagte er leise.

«Der rührt sich nimmer», stellte Lukas fest. «Ich glaub, der Seppi ist tot.»

«Scheiße», flüsterte Bartl.

«Kriech rein und schau, ob er keinen Schnaufer mehr tut.»

«Ich trau mich nicht. Der Seppi ist g’storben. Zu einer Leich’ geh ich nicht hinein.»

Lukas holte eine lange Holzstange, führte sie durch die Öffnung und gab Seppi einen Schubs, erst leicht, dann fester.

«Nix, der rührt sich nicht», kam Bartls Stimme von oben. «Der Seppi ist tot.»

«Wir hab’n ihn um’bracht», flüsterte Lukas.

Bartl kam die Leiter hinunter und nahm seinen Freund in die Arme.

«Der hat sich selber um’bracht, der ist einfach g’storben», sagte er.

«Genau, wir hätt’n ihn ja wieder rausg’lassen.»

«Jetzt schwören wir bei allem, was uns heilig ist, dass wir keiner Menschenseele was davon sagen.»

«Ich schwöre, im Namen des Vaters und des Sohnes …»

«Hör auf mit dem Schmarrn!», unterbrach Lukas seinen Freund.

«Wir haben nix g’macht. Wir sind unschuldig. Der verrückte Seppi hat sich da selber reing’legt. Wie der Jesus auf Golgatha. Da haben’s ihn gekreuzigt, unseren Erlöser …»

«Den Seppi?»

«Nein, den Jesus von Nazareth.»

«Lass uns abhauen!»

«Wir sagen keinem was, versprochen?»

«Versprochen!», bekräftigte Lukas.

Die beiden Burschen gaben sich feierlich die Hände.

«Und morgen früh reden wir gleich mit der Gerti und dem Bini, die müssen auch einschlagen.»

«Die machen das, die sind doch nicht blöd.»

«Wir schweigen in alle Ewigkeit!»

«In alle Ewigkeit, hoch und heilig!»

1

Emilio von Ritzfeld-Hechenstein stand in der kleinen Vinothek des Weingutes Pernhofer – nicht vor, sondern hinter der Theke. Der Baron war mit der Besitzerin befreundet und half ihr gelegentlich. Er tat das eher widerwillig, aber er mochte Phina. Außerdem bewohnte er ein Zimmer in ihrem Haus, ohne Miete zu zahlen, das verpflichtete … irgendwie. Emilio verabschiedete gerade ein Ehepaar, das aus norddeutschen Landen ins wunderschöne Südtirol gereist war. Fast hätte er der Dame einen Handkuss gegeben, aus alter, lang zurückliegender Gewohnheit. Er lächelte charmant, wünschte den beiden einen erholsamen Urlaub und viel Vergnügen beim Genuss der gekauften Weine.

Emilio war stolz auf sich: Die Freundlichkeit, mit der er die Kunden soeben bedient hatte, entsprach überhaupt nicht seiner Wesensart. Aber er lernte dazu. Sogar bei Besuchern, die von Wein überhaupt keine Ahnung hatten. Woher er das wusste? Ganz einfach: Er hatte dem Ehepaar bei der vorangegangenen Weinverkostung einen Vernatsch eingeschenkt und behauptet, im Glas wäre ein Lagrein. Sie hatten ihm geglaubt, als er von der sortentypischen Säure und vom feinen Tannin erzählte, sie hatten zustimmend genickt, als er sie auf das Pflaumenaroma aufmerksam machte. Das war von ihm wirklich dreist gewesen. Schließlich war von all dem nichts wahrzunehmen gewesen, weder im Glas noch am Gaumen. Er hatte sich köstlich amüsiert. Wenn man etwas nicht verwechseln konnte, dann waren das Lagrein und Vernatsch. Schon die Farbe: tiefrot und dunkel versus hell- bis rubinrot. Nicht zu reden von den Aromen eines Lagrein: Waldfrüchte, Veilchen, im Abgang Bittermandeln … Na egal, die beiden Gäste waren ihm auf den Leim gegangen, hatten sich gefreut und waren beglückt von dannen gezogen. Was wollte man mehr? Phina wäre zufrieden.

Der Baron griff unter die Theke, holte eine kleine Flasche hervor und goss sich einen Goldmuskateller Passito ein. Der Süßwein rann wie Öl in sein Glas. Goldgelb die Farbe, in der Nase Muskatnuss, Pfirsich und gebratene Äpfel. Emilio dachte, dass er es hätte schlimmer treffen können, sowohl was den Wein betraf als auch hinsichtlich seiner aktuellen Lebenssituation. Zwar war er in privilegierten Verhältnissen aufgewachsen, auf einem Schloss im Rheingau, das seit Generationen seiner Familie gehört hatte – umgeben von Rebstöcken, erzogen auf einem englischen Internat. Doch dann hatte sich sein Vater das Leben genommen. Wie sich anschließend herausstellte, war die Familie bankrott und damit auch er selbst geld- und mittellos. Ein höchst unerfreulicher Zustand, an den er sich erst gewöhnen musste.

Nach Jahren der Irrungen und Wirrungen hatte er sich aus Gründen, die ihm selbst unerklärlich waren, für den Beruf des Privatdetektivs entschieden. Er war durch Zufall hineingestolpert und hatte gleich zu Beginn gute Erfolge erzielt. Sein Credo war, dass er nur arbeitete, wenn es unbedingt notwendig war – um seine Rechnungen zu bezahlen. Die restliche Zeit widmete er sich dem Müßiggang und seiner Leidenschaft: dem Wein. Er schloss die Augen und ließ den Goldmuskateller im Gaumen voll zur Entfaltung kommen. Weingenuss war auch eine Frage der Konzentration.

Auf den unerforschlichen Wegen, die das Schicksal für ihn bereithielt, war er in Südtirol gelandet. Emilio lächelte unwillkürlich, als er sich daran erinnerte, wie alles gekommen war. Eine alte Tante hatte einen Auftrag für ihn gehabt. Er hatte den Fall zu ihrer und zur allgemeinen Zufriedenheit gelöst, unter anderem einen Mörder überführt und schließlich das Honorar eingestrichen. Aufgrund der Presseartikel war er in Südtirol zu einiger Berühmtheit gelangt – und letzten Endes bei Phina hängen geblieben. Wieder musste er lächeln. Er dachte an einige Besonderheiten ihrer Beziehung. So wusste kaum einer, wie eng sie wirklich befreundet waren. Manchmal wussten sie es selbst nicht. Emilio hüstelte. Gott sei Dank fiel es ihnen immer wieder rechtzeitig ein.

Das Leben in Südtirol sagte ihm zu. Er hatte in relativ kurzer Zeit Wurzeln geschlagen; er mochte die Menschen, die Landschaft, das Wetter – und den Wein. Noch reichte das Honorar von seinem letzten Fall, sodass er nicht arbeiten musste. Er fühlte sich wie ein Privatier, was schon in seiner Jugend sein bevorzugter «Berufswunsch» gewesen war. Emilio wusste, dass dieser Status von vorübergehender Natur war, denn irgendwann würde er wieder pleite sein. Aber bis dahin wollte er keine Aufträge als Privatdetektiv annehmen. Die Arbeit konnte einem das schönste Leben versauen.

Emilio blickte zufällig durch ein rückwärtiges Fenster. Mit Schrecken sah er, dass sich ein Bus der Vinothek näherte. Es gab keine Anmeldung für eine Reisegruppe. Er reagierte unverzüglich. Rasch nahm er seinen Gehstock, den er aufgrund einer obskuren Beinverletzung, aber auch aus anderen Motiven immer bei sich führte. Er machte das Licht aus, schaffte es gerade noch, ins Freie zu treten und die große Glastür zu schließen – da rollte der Bus schon auf den gekiesten Vorplatz. Weil er sich nicht mehr verstecken konnte, rüttelte er an der Tür: Er tat so, als ob er hineinwollte, er klopfte gegen die Scheibe und begann zu schimpfen.

Ein Mann, der offensichtlich der Reiseleiter war, kam auf ihn zu. «Hat die Vinothek etwa geschlossen?», fragte er.

«Ja, ganz offensichtlich», bestätigte Emilio. «Das ist wirklich eine Unverschämtheit.» Er deutete auf ein Schild. «Hier stehen doch klipp und klar die Öffnungszeiten. Demnach müsste die Vinothek jetzt geöffnet sein.»

«Vielleicht kommt ja gleich jemand.» Der Reiseleiter beschloss, einen Moment zu warten.

«Dafür ist mir meine Zeit zu schade!», erwiderte Emilio empört.

Er eilte hinkend und leise schimpfend über den Hof zu seinem verbeulten Uralt-Landrover. Der Wagen sprang erfreulicherweise sofort an. Emilio trat die Flucht an. Er wusste nicht, wohin – aber Hauptsache weg.

Eine Reisegruppe hätte er nervlich nicht ertragen.

2

Der Artikel in der Südtiroler Tageszeitung Dolomiten war kurz, hatte keine reißerische Überschrift und vermied eine genaue Ortsangabe. Dennoch war klar, dass sich der Vorfall irgendwo an den Hängen der Mendel im Überetsch zugetragen hatte. Einheimische könnten auf Sankt Michael in Eppan tippen, wo ein Kreuzweg auf den Kalvarienberg mit der doppeltürmigen Gleifkirche führte, von der man einen herrlichen Blick ins Tal hatte. Hinter ihr befanden sich auf einem kleinen Hochplateau auf Kalk-Schotter-Böden gute Weinlagen, wie zum Beispiel Schulthaus. Irgendwo dort ließ sich wohl ein Platz finden, zu dem die Beschreibung passte. In dem Beitrag ging es um einen Felsen, der mit satanischen Symbolen beschmiert war, um ein Kreuz, das umgedreht an einem Baum hing, um die Zahl 666 und um ein Pentagramm. Auch hatte man abgebrannte Fackeln gefunden und einen Abendmahlkelch. Alles deutete darauf hin, dass hier zu nächtlicher Stunde eine schwarze Messe stattgefunden hatte. Ein Landrat äußerte sich in der Zeitung dahingehend, dass dies ein beleidigender Akt gegenüber allen Gläubigen sei, und forderte von den Gesetzeshütern rasche Aufklärung. Und falls Mitglieder einer satanischen Sekte dafür verantwortlich wären, müssten sie mit aller Härte bestraft werden.

Emilio legte die Zeitung zur Seite, in der er gerade den Artikel gelesen hatte. Er dachte darüber nach, dass das fünfzackige Pentagramm ein faszinierendes und mächtiges Symbol war, im Volksmund auch Drudenfuß oder Hexenstern genannt. Mit der Spitze nach unten war es ein okkultes Zeichen des Satanismus – ähnlich wie das umgedrehte Kreuz. Ihm fiel Goethes Faust ein, in dem ein Drudenfuß auf der Türschwelle den Teufel Mephistopheles daran hinderte, Fausts Studierzimmer zu verlassen.

«Gesteh ich’s nur, dass ich hinaus spaziere», versuchte er, sich an die Zeilen zu erinnern. «Verbietet mir ein kleines Hindernis … Das Pentagramma macht dir Pein …»

Na ja, oder so ähnlich. Emilio stellte mit leichter Verärgerung fest, dass sein Gedächtnis schon mal besser gewesen war. Was bei genauerer Betrachtung nicht so schlimm war und seiner Lebensqualität keinen Abbruch tat. Nach dieser Erkenntnis bestellte er zum Tris aus Spinat-, Käse- und Rohnenknödeln ein Glas Vernatsch.

Baron Emilio von Ritzfeld-Hechenstein saß im Buschenschank Patscheider. Bei seiner «Flucht» vor dem Reisebus war er zunächst ohne Ziel losgefahren, hatte in Bozen eine Abzweigung verpasst, dann das Schild «Ritten» entdeckt und sich an diesen Gasthof in Signat erinnert. Das Wirtshaus hatte den besonderen Vorzug, dass es sich auf direktem Weg mit dem Auto erreichen ließ. Emilio konnte sich nur selten motivieren, auf «Wanderschaft» zu gehen, und sei es nur für kurze Wegstrecken. Er begründete dies mit seiner natürlichen Abscheu vor schwitzenden und schlecht angezogenen Rucksacktouristen sowie mit den alpinen Gefahren, die allgemein unterschätzt würden. Der Patscheiderhof der Familie Rottensteiner war unter diesen Gesichtspunkten perfekt: Emilio musste vom Parkplatz nur wenige Stufen hinuntergehen und konnte die gute Stube unter Vermeidung der Terrasse betreten. Weil schönes Wetter war, saßen alle anderen Gäste draußen in der Sonne. Sie erfreuten sich am Blick auf die Gipfel des Rosengartens und hinunter ins Eisacktal. Auf diese Weise hatte er die alte, ganz in Holz getäfelte Stube für sich allein. Besser konnte es nicht sein. Er hatte vor sich die Zeitung ausgebreitet und genoss die Ruhe.

Der Vernatsch war ehrlich und süffig, die Knödel zergingen auf der Zunge. Emilio schmunzelte, als er voller Ironie dachte: Das Leben in den Bergen ist hart und entbehrungsreich. Einmal mehr ging ihm durch den Kopf, dass er sich momentan nicht beklagen durfte. Er tat das ohnehin fast nie, da er sich im Laufe der Jahre und angesichts mancher Schicksalsschläge eine fatalistische Lebenseinstellung zugelegt hatte. Frei nach dem Motto: Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Aber man sollte nicht undankbar sein, weshalb man gelegentlich konstatieren durfte, dass es einem gutging, wenn dies tatsächlich der Fall war. Er hatte keine nennenswerten körperlichen Beschwerden, nur die üblichen Verschleißerscheinungen, die seinem Alter von vielleicht fünfzig geschuldet waren – sein genaues Geburtsdatum hatte er verdrängt. Dass er sich einst im Vollrausch beim Reinigen einer Waffe ins Bein geschossen hatte, machte sich zuweilen mit einem stechenden Schmerz bemerkbar, an den er sich aber gewöhnt hatte. Allerdings würde er nie verstehen, warum der Schmerz manchmal im anderen, im gesunden Bein auftrat. Und sonst? Mit Phina hatte er eine selbstbewusste Freundin, die in ihrem Weingut viel zu tun hatte – ihm also den nötigen Freiraum ließ. So gesehen war das eine geradezu ideale Beziehung. Auch in anderer Hinsicht … Emilio lächelte versonnen und nahm einen weiteren Schluck vom Vernatsch.

Kurz dachte er an seinen alten Landrover. Der Wagen sah aus, als ob er schon mal in den Nil gestürzt und danach in einen Bürgerkrieg geraten wäre, lief aber weitgehend pannenfrei. Die polternden Starrachsen störten ihn nicht.

Sein Blick fiel erneut auf den Vernatsch. Die Beschäftigung mit den Südtiroler Weinen war ein Projekt, das man über einen unbestimmten Zeitraum ausdehnen konnte. Das Leben zwischen dem Eisacktal und dem Vinschgau, rund um Bozen, Meran und entlang der Weinstraße von Eppan über Kaltern und Margreid bis hinunter zur Sprachgrenze an der Salurner Klause, entsprach seinem Naturell viel mehr, als er das zuvor erwartet hätte. Mittlerweile hatte er auch eine Erklärung dafür: In Südtirol kam die deutsch-österreichisch geprägte Mentalität quasi unter mediterranen Einfluss und vereinte sich mit italienischer Lebensart. Diese Mischung lag ihm gewissermaßen im Blut, denn seine leider längst verstorbene Mutter war gebürtige Italienerin gewesen.

Darauf führte er auch seine gelegentlich leichtsinnige Lebensweise zurück und seinen Hang zum dolce far niente, zum süßen Nichtstun. Der war unter den fleißigen Südtirolern nicht sehr ausgeprägt, auch Phina hatte dafür wenig Talent. Sie war andauernd geschäftig, kümmerte sich um ihre Weinberge, hatte Termine, fuhr auf ihrem Traktor herum, diskutierte mit ihrem Kellermeister oder präsentierte ihre Weine auf Messen, so wie heute. Phina würde erst am Abend aus Mailand zurückkommen. Ihm fiel ein, dass er versprochen hatte, etwas zu kochen. Vielleicht ein feines Radicchiorisotto? Oder Zanderfilet auf Salat? Dazu ein Fläschelchen Sauvignon aus der eigenen Kellerei?

Emilio sah auf die Uhr. Kein Grund, sich zu stressen. Er würde am Nachmittag gemütlich in Bozen einkaufen und anschließend noch Zeit für ein Nickerchen finden. Ein Leben ohne Kriminalfälle hatte zweifellos seine Vorzüge. Er hatte nichts aufzuklären, niemanden zu beschatten, es gab keine Leiche, nicht einmal eine betrogene Ehefrau mit Rachegelüsten – er hatte Zeit im Überfluss.

Es gab Philosophen, die hielten das für wahren Reichtum.

3

Der Mann hatte eine dunkelrote Mönchskutte aus einem schweren Baumwollstoff an, die Kapuze über den Kopf und tief ins Gesicht gezogen. Um den Hals trug er ein Lederband mit einem hölzernen Kreuz. Bruder Josephus hatte die Hände gefaltet und sprach leise ein Gebet. Er war nicht im Kloster, wo er viele Jahre seines Lebens verbracht hatte, sondern ganz allein bei sich zu Hause, wo er im Keller über einen geheimen Raum für die innere Einkehr verfügte. An den verrußten Wänden standen schwere Leuchter mit brennenden Altarkerzen, in der Luft hing ein merkwürdig süßlicher Geruch. Leise, wie aus weiter Ferne, drang von einer Schallplatte gregorianischer Gesang ans Ohr.

«Der Weihrauch steige auf zu dir», murmelte er, «und komme auf uns herab mit deinem Segen.»

Bruder Josephus schloss die Augen und hielt inne.

Dann fuhr er fort: «Satan, Herr der Hölle, unser Gott, du bist würdig und wahrhaftig. Ehre sei dir, in Ewigkeit. Ave Satanas!»

Er kniete sich nieder und küsste das Kreuz, das verkehrt herum an seinem Hals hing. Auf dem Boden war ein großes Pentagramm eingelassen. Im Flackern der Kerzen zeigte sich an der Wand die magische Zahl 666.

Josephus stand auf und verneigte sich. «Herr der Hölle, mächtiger und allwissender Gott der Finsternis, ich bitte dich um Rat. Erhöre mein Rufen und gib mir ein Zeichen.»

Er schlug die Kapuze zurück und wischte sich mit zittriger Hand über die schweißnasse Stirn. Josephus hatte ein hageres Gesicht mit markanten Wangenknochen. Der Kopf war kahl geschoren. Weil er alleine war, achtete er nicht auf sein Aussehen. Es machte nichts, dass er unsicher und verletzlich wirkte. In Gesellschaft verhielt er sich völlig anders, erst recht, wenn er als Hohepriester eine schwarze Messe zelebrierte. Da zeigte er ein fast dämonisches Selbstbewusstsein, da war er unnahbar und jederzeit Herr der Situation. Keiner wusste, wie es in seinem Inneren aussah. Wenn er in die rote Kutte schlüpfte, wurde er ein anderer Mensch.

Nachdem er vor einigen Jahren aus dem Kloster, in dem er fast sein ganzes bisheriges Leben verbracht hatte, ausgeschieden war, hatte er ein abgelegenes Haus im weiträumigen Gebiet von Eppan erworben – mit dem Geld aus einem überraschenden Erbe. Damit hatte er zwar ein Gelübde gebrochen und sich den Zorn des Abtes zugezogen, aber er hatte nie an der Richtigkeit seiner Entscheidung gezweifelt. In seiner neuen Heimat ging er keiner Tätigkeit nach, bei den Leuten galt er als verschroben und etwas irre. Weil man von seiner Vergangenheit als Klosterbruder wusste, war er allgemein als «Mönch» bekannt. Man brachte ihm trotz seiner Eigenarten Respekt entgegen. Besonders ältere Menschen baten ihn gelegentlich sogar um Rat. Manche hatten bei ihm schon ihre Beichte abgelegt. Der Pfarrer der örtlichen Kirche durfte das allerdings nicht wissen.

«Hilf mir, Satan, du gefallener Engel, der du Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieben hast. Erhöre mich! Was soll ich tun?»

Josephus, der nach außen hin den frommen Mann spielte, wusste seinen wahren Glauben gut zu verbergen. Schon im Kloster hatte er einem geheimen Orden angehört, der dem Satanismus huldigte. Das war gefährlich gewesen, denn die Inquisition gab es auch heute noch.

Plötzlich war im Raum ein leichter Luftzug zu spüren. Josephus blickte sich erschrocken um. Aber die schwere Eichentür im fensterlosen Raum war fest verschlossen. Dann sah er, dass eine der Altarkerzen erloschen war.

«Der kalte Hauch der Finsternis», murmelte er ergriffen.

Er küsste erneut das Kreuz und faltete die Hände.

«Dämon, ich danke dir für diese Botschaft.»

Die Beine wurden ihm schwach. Er zog einen Hocker heran und setzte sich.

«Ich weiß nicht, ob ich es kann», flüsterte er. «Du verlangst viel von mir.»

Josephus sah abwechselnd auf das Pentagramm und auf die erloschene Kerze.

«Ich habe noch nie …»

Er atmete schwer.

«Ein Tier … Das schon, um es dir als Opfer darzubringen. Aber doch keinen Menschen.»

Er biss sich auf die Lippen.

«Aber was soll es anders bedeuten? Luzifer, Herr der Hölle und Herrscher der Welt, als Antwort auf meine Frage bläst du einer Kerze das Licht aus. Das ist wohl eindeutig, oder?»

Seine Hände verkrampften, die Knie schlugen gegeneinander. Dann, ganz plötzlich, wurde er ruhig. Sein Rücken straffte sich. Josephus lächelte. Aber sein Lächeln war kalt. Jetzt war er wieder der Hohepriester der schwarzen Messe.

«Oh Satan, dein Urteil ist weise. Er hat es verdient, die Strafe ist gerecht. Dank sei dir, Herr der Hölle. Gib mir die Kraft, die ich brauche. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ave Satanas!»

4

Es gab Lerchen und Eulen. Emilio war definitiv eine Eule. Das war nach seiner Überzeugung genetisch so angelegt. Er konnte nichts dafür, dass er morgens gerne lange im Bett blieb und nur langsam auf Touren kam. Phina dagegen war eine Lerche. Sie wurde mit den Hühnern wach und entwickelte bereits zu früher Stunde einen Tatendrang, der nach Emilios Ansicht ebenso widernatürlich wie aus medizinischer Sicht bedenklich war. Umgekehrt konnte er bis spät in die Nacht wach bleiben – da fielen Phina längst die Augen zu. Dieser unterschiedliche Schlaf-Wach-Rhythmus hatte zur Folge, dass sie in getrennten Räumen nächtigten, jedenfalls unter der Woche. Aber heute war Sonntag.

Zu seiner Überraschung bemerkte er, dass er alleine im Bett lag. Mit einem Blick auf die Uhr stellte er fest, dass sich Phina verabredungswidrig entfernt hatte. Das würde Konsequenzen haben. Aber er war zu müde, um über das Strafmaß nachzudenken. Er drehte sich um und schlief wieder ein.

Er wähnte sich in einer Tiefschlafphase, als er an den Fußsohlen gekitzelt wurde. Das mochte er überhaupt nicht.

«Aufstehen, du Schlafmütze. In einer halben Stunde geht’s los.»

«Wie, was …?»

«Wir wandern mit Laura auf Hocheppan, schon vergessen?»

«Wandern? Ich? Da liegt ein Irrtum vor.»

«Du hast es versprochen.»

«Da muss ich betrunken gewesen sein – jedenfalls nicht zurechnungsfähig.»

«Egal, jetzt wird aufgestanden.» Phina boxte ihm in die Rippen. «Dann können wir immer noch besprechen, wie wir es machen.»

«Au, du bist ja gewalttätig. Erst die Bettflucht, jetzt kitzeln, boxen, wandern. Ich glaub, du spinnst.»

Gleichwohl stand Emilio eine halbe Stunde später in der guten Stube. Er umarmte Phinas Freundin Laura, die wie immer hübsch anzusehen war und das Herz eines jeden Mannes erfreute. Phina reichte ihm eine Tasse Kaffee und musterte ihn vorwurfsvoll vom Kopf bis zu den Schuhen. Natürlich hatte er keine Wanderstiefel an, sondern alte, rahmengenähte Halbschuhe aus Budapest, die schon sein Vater getragen hatte. Auch seine sonstige Kleidung passte nicht zur angekündigten Wanderung. Sein weißes Hemd und der Anzug waren eine klare Ansage, dass er nicht im Traum daran dachte, sich an der Wanderung zu beteiligen.

«Du bringst es wirklich fertig», sagte Phina, «und gibst den zwei schönsten Frauen Südtirols einen Korb.»

Emilio dachte, dass das feminine Selbstbewusstsein bisweilen absurde Blüten trieb. Doch er musste zugeben, dass Phina tatsächlich prächtig aussah, mit ihren wild hochgesteckten blonden Haaren, ihren gletscherblauen Augen, den kurzen Männerlederhosen und der karierten Bluse, die oben mindestens einen Knopf zu weit offen war. Er wäre wirklich ein dummer Ignorant, wenn er sie alleine ihrem Schicksal überließ. Laura flirtete gerne und hatte wechselnde Liebschaften. Es lag nicht in seinem Interesse, dass sich Phina an ihr ein Beispiel nahm.

Er entwickelte spontan einen Plan, der ihre Zustimmung fand. Eine Kaffeetasse später saßen sie in seinem Landy. Er chauffierte sie zum mittelalterlichen Schloss Korb, das als Hotel und Restaurant geführt wurde. Dort lud er die Damen zu einem Glas Sekt ein, was sie einigermaßen friedlich stimmte. Dann wünschte er ihnen viel Spaß und ließ sie ziehen. Vorher versprach er noch, pünktlich auf Hocheppan zu sein. Er wollte jedoch nicht die steile Wanderung in Angriff nehmen, sondern eine alternative Route: Den größten Teil der Strecke würde er mit dem Auto fahren und den Rest auf einem gut ausgebauten Weg zu Fuß zurücklegen.

Er holte sich aus dem Auto ein Buch über die Südtiroler Geschichte. Dann nahm er auf der Terrasse Platz, bestellte eine Tasse Kaffee und ein Butterhörnchen, setzte die Sonnenbrille auf – und kam zu dem Schluss, dass er wieder mal alles richtig gemacht hatte.

Emilio suchte das Kapitel, in dem es um Hocheppan ging. Schließlich wollte er wissen, warum er sich die Strapazen eines Besuchs auferlegte. Im Buch wurde zunächst die spektakuläre Lage hoch oben auf einem Felskegel gepriesen und der einzigartige Blick von Bozen bis Meran, hinüber zum Schlern, zum Rosengarten und auf den Mitterberg mit Burg Sigmundskron. Dann erfuhr er, dass einst ein vorgelagerter Teil der Burgmauern abgebrochen und in die Tiefe gestürzt war. Da er unter Höhenangst litt, fand er diesen Hinweis wenig beruhigend. Er informierte sich über die Kapelle im Burghof und über ihre berühmten Fresken. Und er erfuhr einiges über die Grafen von Eppan: Sie errichteten die Burg Anfang des 12. Jahrhunderts, um dem Schloss Tirol der Vinschgauer Grafen etwas Gleichwertiges entgegenzusetzen, standen in Konkurrenz zu den Grafen von Tirol und waren bestrebt, sich aus der Abhängigkeit der Bischöfe von Brixen und Trient zu lösen. Jetzt wurde es spannend. Emilio, der ein Faible für historisch überlieferte Handgreiflichkeiten hatte, las, dass die Grafen von Eppan 1158 eine Gesandtschaft überfielen, die vom Bischof Adelbret von Trient begleitet wurde. Das war ebenso mutig wie töricht. Denn die Gesandtschaft war im Auftrag des Papstes mit Geschenken zu Kaiser Barbarossa unterwegs. Bei dem kam es nicht gut an, dass die Eppaner Grafen die Gesandtschaft plünderten und diese zusammen mit dem Bischof in den Kerker werfen ließen. Der erzürnte Kaiser schickte daraufhin keinen Geringeren als den schlachterprobten Herzog Heinrich den Löwen, um die Eppaner Grafen zu bestrafen. Und obwohl der Herzog – wie übrigens auch Barbarossa – ein entfernter Verwandter war, hielt ihn das offenbar nicht davon ab, seinen Auftrag auszuführen. Danach ging es mit dem Geschlecht derer von Eppan bergab. Der letzte Graf starb um 1300 in verarmten Verhältnissen.

Irgendwie taten Emilio die Eppaner Grafen leid. Sie hatten sich was getraut, das imponierte ihm, aber sie hatten sich mit den Falschen angelegt. Das war ein häufig zu beobachtender Fehler – auch in unseren Tagen.

Eine Stimme riss Emilio aus seinen Gedanken. «Herr Baron, Gott zum Gruße. So vertieft in ein Buch? Recherchieren Sie gerade in einem Kriminalfall?»

Vor ihm stand ein pensionierter Kommissar von der Quästur in Bozen.

Emilio lächelte. «Ein Kriminalfall? Da haben Sie recht, Herr Gamper, jedenfalls im weitesten Sinne. Er liegt aber fast tausend Jahre zurück.»

Gamper schmunzelte: «Sie machen Fortschritte. Das letzte Mal waren es nur zehn Jahre.» Womit er auf Emilios ersten Fall in Südtirol anspielte.

«Wollen Sie Platz nehmen und ein Glas mit mir trinken?»

Gamper winkte ab. «Nein, vielen Dank. Ich bin mit meiner unseligen Verwandtschaft verabredet. Ich hasse Sonntage.»

Emilio dachte, dass dieser Wochentag tatsächlich seine Licht- und Schattenseiten hatte. Er machte etwas Konversation, verabschiedete sich dann vom Kriminalbeamten im Ruhestand, zahlte seine Rechnung und stand auf. Er blieb kurz vor einem Schild stehen, das ihn ins Bild setzte, dass Schloss Korb erstmals im Jahre 1236 urkundlich erwähnt wurde. Dann beschloss er, dass es nunmehr genug sei mit historischen Betrachtungen.

Während er zu seinem Landy ging, warf er einen sehnsüchtigen Blick auf die angrenzenden Weinberge. Lieber wäre er zwischen den Rebzeilen spazieren gegangen. Aber wohlan, er würde jetzt dem ausgestorbenen Geschlecht der Grafen von Eppan die Referenz erweisen. Phina und Laura mussten bereits einen Großteil ihres Weges durch den Wald geschafft haben. Sie hatten erzählt, dass es zum Schluss über einen steilen Steg ging, hinunter in eine Schlucht, und dann auf der anderen Seite wieder bergauf. Er würde sich beeilen müssen. Er nahm die Fahrstraße bis zum Parkplatz am Unterhauserhof. Dann ging er in zügigem Tempo los, leicht hinkend und dennoch dynamisch. Den Stock setzte er bei jedem dritten Schritt ein. Er war immer wieder selbst überrascht, wie schnell er zu Fuß sein konnte – wenn er Lust dazu hatte. Der Weg war nicht steil und hatte eine gute Oberfläche. Seine Budapester Schuhe waren völlig ausreichend. Vorbei ging es am wehrhaften Kreidenturm, der einstmals den Zugang zur Burg absicherte. Einige Rucksacktouristen sahen ihm verwundert hinterher. Er war der Einzige, der im Anzug unterwegs war.

Oben angekommen, blieb er auf einer Brücke am hölzernen Geländer stehen. Er wagte es nicht, in die Tiefe zu schauen, aber der Blick in die Weite entsprach der schwelgerischen Beschreibung im Buch. Burg Hocheppan war bewirtschaftet, das wusste er. Im Innenhof hatte man die Hecken wie Zinnen geschnitten, der Rasen war gepflegt wie in seinem alten englischen Internat, es standen Töpfe mit Kräutern herum und bauchige Flaschen. Schön war es hier.

Er ging die wenigen Schritte hinunter zur Kapelle, von der er gelesen hatte. Auch an der Außenwand waren Fresken zu sehen. Die Kapelle war verschlossen, also würde der berühmte Freskenzyklus im Inneren auf seine Ehrerbietung verzichten müssen.

Er blickte sich suchend um und entdeckte schließlich seine beiden Grazien, die unter einer Pergola an einem Holztisch saßen. Amüsiert stellte er fest, dass sie gehörig verschwitzt waren. Was wieder einmal die Sinnhaftigkeit einer anstrengenden Wanderung in Frage stellte.

Nach einer kurzen Begrüßung nahm er den Auftrag entgegen, in der Küche Knödelzweierlei mit Butter, Parmesan und Krautsalat zu bestellen und Gulasch vom Jungbullen. Die Damen waren offenbar ausgehungert. Und Durst hatten sie auch. Mehr auf Wein als auf Wasser. Nun gut, Phina war Winzerin, da gehörte es sich so. Und Laura kannte er als lebenslustige Person, die nicht so schnell etwas anbrennen ließ. Er dachte, dass dieser Sonntag doch noch ganz vergnüglich werden könnte. Oben auf der Burg Hocheppan – und später unten im Tal.

5

In dem alten Gewölbe am Ortsrand von Bozen hing der Duft von Wein in der Luft. Es wurde probiert, an Gläsern geschnuppert, der Rebensaft kreiste, manche Nasen waren schon rot, es wurde gefachsimpelt, gelacht und gefrotzelt. Die meisten Teilnehmer der Verkostung kannten sich. Es nahmen fast nur Einheimische teil, die alle was mit Wein zu tun hatten. Es hatten sich Südtiroler Winzer und Kellermeister zusammengefunden, von den Weingenossenschaften, von den freien Weinbauern und den privaten Weingütern. Es wurden Flaschen vom aktuellen Jahrgang geöffnet und einer ebenso kritischen wie sachkundigen Prüfung unterzogen. Jeder hoffte, dass sein eigener Wein möglichst positiv kommentiert wurde; gleichzeitig war man neugierig darauf, was die anderen zustande gebracht hatten.

Der Umgangston war hart, aber herzlich, nicht alle Bemerkungen waren ernst gemeint. Wie jene, die den Geruch eines Weines mit einer alten Lederhose aus dem Pustertal verglichen, oder einen anderen mit einem Ziegenstall im Vinschgau. In Wahrheit waren alle stolz auf ihren Südtiroler Wein, auf den sie nichts kommen ließen. Wo sonst gab es in einem so kleinen Anbaugebiet mit zwanzig zugelassenen Reben eine solche Sortenvielfalt? Südtirol hat in ganz Italien prozentual die meisten Weine mit der kontrollierten Ursprungsbezeichnung DOC. Aber da man unter sich war, musste man über all das nicht reden. Das Terroir, das Klima, die Höhenlagen, die Böden von Porphyr über Quarz bis zum Dolomitgestein … geschenkt. Das war heute Abend wirklich kein Thema, weil gemeinsames Erbgut. Viel interessanter war, wie der Riesling aus dem Eisacktal gegenüber jenem aus dem Vinschgau abschnitt, ob es der Lagrein aus dem Unterland mit dem Bozner Talkessel aufnehmen konnte oder wie einige Blauburgunder aus dem Etschtal im direkten Vergleich mit ihren burgundischen Vorbildern abschnitten.

Auch Bartholomäus Unteregger war gespannt. Er hatte im letzten Jahr seinen Vernatsch, für den er berühmt war, zuerst im Ertrag stark reduziert, dann ungewöhnlich lange am Stock gelassen und zudem im Keller den Ehrgeiz entwickelt, aus der zwar beliebten, aber oft unterschätzten Traube einen hochklassigen Wein herauszukitzeln. Die bisherigen Kommentare seiner Winzerkollegen waren überaus positiv ausgefallen, geradezu überschwänglich. Soeben ließ sich ein renommierter Journalist eines italienischen Weinmagazins den Rebensaft über den Gaumen rinnen. Er hielt das Glas erneut gegen das Licht, roch noch mal daran – und nickte zustimmend, den Daumen nach oben zeigend. Bartholomäus lächelte zufrieden. Mehr konnte man nicht erwarten.

Als Nächster hielt ihm ein Mann sein Probierglas hin, dem er noch nie begegnet war. Er war groß und hager, mit einem kahlgeschorenen Kopf und ausgeprägten Wangenknochen. Als ihn der flackernde Blick des Fremden traf, lief Bartholomäus ein leichter Schauder über den Rücken. Er konnte sich nicht erklären, warum. Beim Einschenken zitterte Bartholomäus’ Hand. Er war so verstört, dass er nicht daran dachte, sich vorzustellen oder den Besucher nach seinem Namen zu fragen. Der Mann roch nur kurz am Wein, dann trank er das Probierglas in einem Zug aus. Das machte sonst niemand hier. Der Fremde zeigte die Andeutung eines Lächelns.

«A guater Tropf’n», sagte er mit knarzender Stimme. Und obwohl das ein Kompliment war, kam es Bartholomäus vor, als ob dem Mann der Wein völlig egal war.

«Sie sind der Bartholomäus Unteregger, richtig?», fragte er. Jetzt waren seine gerade noch irrlichternden Augen plötzlich starr. Sie fixierten sein Gegenüber mit einer bohrenden Intensität.

Bartholomäus bekam Atembeschwerden. Er nickte stumm.

Der Fremde hob seinen Zeigefinger. «Ihr Gesicht muss ich mir merken.»

Dann drehte er sich abrupt um und verschwand grußlos.

Bartholomäus sah ihm mit offenem Mund hinterher.

Ein Winzerkollege schlug Bartholomäus freundschaftlich auf die Schulter. «Was wollte denn der Irre von dir?», erkundigte er sich.

«Der Irre? Du kennst ihn?»

«Na klar. In der Eppaner Gegend kennt ihn fast jeder, zumindest vom Sehen. Das war der Josephus, der verrückte Mönch.»

«Ein Mönch?»

«Nein, jetzt nicht mehr. Aber er heißt überall so.»

Bartholomäus legte die Hand erleichtert auf die Brust. «Jetzt bekomme ich wieder Luft. Dein Mönch hat eine beängstigende Aura.»

«Findest du? Na ja, ein bisschen schon. Manche wechseln die Straßenseite, wenn sie ihn sehen. Andere dagegen suchen das Gespräch. Sie schätzen ihn als Seelsorger und Mann Gottes. Sie vertrauen ihm ihre Sünden an und fragen ihn um Rat.»

«Er hat gesagt, er müsse sich mein Gesicht merken. Wieso denn das?»

Der Winzerfreund zuckte mit den Schultern. «Weil er spinnt. Vergiss ihn einfach.»

Bartholomäus nickte. «Wird wohl das Beste sein. Hoffentlich verfolgt mich sein Blick nicht im Traum.»

«Ah geh, schenk mir lieber was von deinem Vernatsch ein.»

Jetzt war die Hand von Bartholomäus wieder ruhig. Kein Zittern, keine Atemnot. Er fasste den Vorsatz, nicht mehr an diesen unheimlichen Mönch zu denken. Gleichzeitig wusste er, dass ihm das nicht gelingen würde. Der kurze Auftritt war ihm unter die Haut gegangen.

6

Auch Phina Pernhofer war auf der Weinverkostung in Bozen gewesen, zusammen mit Emilio. Sie hatten sich unter anderem mit Bartholomäus Unteregger unterhalten, den Phina schon ewig kannte und der ähnlich wie sie schon seit Jahren auf den biologisch-dynamischen Weinbau setzte, also auf eine nachhaltige Bewirtschaftung mit organischem Dünger und ohne Chemikalien.

Einige Tische weiter hatten sie eine Begegnung mit Phinas ehemaligem Kellermeister gehabt. Franz Pichleitner hatte schon für ihren Vater gearbeitet. Seit einigen Jahren leitete er ein Weingut in der Nähe von Brixen. Sie hatte ihn mit Emilio bekannt gemacht und war dann rasch weitergegangen.

Jetzt lief Phina früh am Morgen durch ihre Rebzeilen. Sie mochte die Ruhe und das Erwachen des Tages. Vögel zwitscherten, ein Eichhörnchen kreuzte ihren Weg. Die Trauben machten einen guten Eindruck. Bislang sah es nach einem guten Weinjahr aus. Die feuchten Witterungsverhältnisse im Frühjahr wurden durch einen trockenen und sonnigen Sommer ausgeglichen. So durfte es weitergehen.

Phinas Weg führte sie einen Hang hinauf, wo sie vor nicht allzu langer Zeit einen Streifen Grund dazugekauft hatte. Das war in Südtirol nicht einfach und deshalb ein Glücksfall gewesen. Im Durchschnitt besaß jeder Weinbauer einen Hektar. Das war zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben. Deshalb lieferten viele ihre Trauben an eine der Genossenschaften. Das hatte sich bewährt und lohnte sich. Warum sollte man also Land verkaufen? Manchmal war die Situation jedoch anders. Ein Bauer, der mit einem kleinen Weinberg an ihren angrenzte, war ohne direkten Nachkommen gestorben, und das Land ging an einen Erben aus einem österreichischen Skigebiet, der von Wein so viel verstand wie ein Pinguin von der Apfelernte. Daher hatte Phina den Streifen Grund erwerben können. Die alten Rebstöcke hatte sie sofort ausreißen lassen und neue gepflanzt – Sauvignon, für die Lage perfekt geeignet.

Sie pfiff ein Lied vor sich hin. Das tat sie nur, wenn sie alleine war, denn sie wusste, dass sie keinen Ton traf und ihr Gepfeife anderen auf den Geist ging. Aber ihr selbst gefiel es. Und die Reben mochten es auch, da war sie sich ganz sicher. Schließlich hatten die Rebstöcke entlang ihrer üblichen Route die besten Trauben.

Oben am Hang angekommen, schaute sie erwartungsvoll auf ihre Neuanpflanzungen. Phina traf bei ihrem Anblick fast der Schlag. Die von ihr mit so viel Liebe und mit einigem Geld angelegten Rebzeilen boten ein Bild des Jammers. Trauben und Blätter hingen vertrocknet an den Stöcken, verschrumpelt und vergilbt. Auch die Rosen an den Enden ihrer Rebzeilen waren hinüber. Sie fungierten als eine Art Frühindikator, weil sie empfindlicher waren als der Wein und somit rechtzeitig Alarm gaben, wenn etwas nicht stimmte. Diesmal hatten sie dazu keine Gelegenheit, die Rosen waren mit den Trauben ins Verderben gestürzt.

Ihr schossen sofort die Namen diverser Schädlinge durch den Kopf, die für ein solches Desaster verantwortlich sein könnten. Da sie aus Prinzip keine Pestizide spritzte, vertraute sie auf die natürliche Abwehrkraft ihrer Pflanzen. Sie untersuchte an einigen Rebstöcken die Unterseite der verdorrten Blätter, konnte aber nichts Ungewöhnliches entdecken. Phina dachte an die amerikanische Rebzikade, von der sie wahre Horrorgeschichten gelesen hatte. Charakteristisch war eine goldgelbe Vergilbung und in der Folge ein rasches Absterben des Stockes. Phina stampfte wütend auf. Das durfte nicht wahr sein. Ihr wunderschöner neuer Weinberg, niedergestreckt von irgendeinem dämlichen Schädling. Sie wendete den Kopf und sah hinüber zu ihren Rebstöcken auf der anderen Seite des kleinen Weges. Hier hatte sie schon vor Jahren Weißburgunder gepflanzt. Der sah Gott sei Dank gesund aus – aber der Abstand betrug nur wenige Meter. Für einen aggressiven Schädling war das gar nichts. Es konnte einem angst und bange werden.

Phina überlegte fieberhaft, wann sie das letzte Mal ihre neuen Rebstöcke kontrolliert hatte. Vor drei oder vier Tagen war das erst gewesen. Da hatten sie noch völlig gesund gewirkt. Phina hatte noch nie erlebt, dass ein Schädling in so kurzer Zeit so gründliche Arbeit geleistet hatte. Vielleicht waren die Jungreben, die sie gepflanzt hatte, schon zuvor damit befallen gewesen?

Jedenfalls war jetzt rasches Handeln erforderlich. Sie musste mit ihren Arbeitern alle befallenen Rebstöcke sofort herausreißen und verbrennen. Einige Blätter, Stöcke und Wurzelproben würde sie ins Labor des Versuchszentrums Laimburg schicken. Hoffentlich fand man dort heraus, was passiert war. Dann konnte sie gezielte Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass auch ihre anderen Rebstöcke betroffen würden. Für den Augenblick konnte sie nur hoffen, dass sie sich selbst zu schützen wussten. Als anthroposophisch geprägte Weinbäuerin war sie davon überzeugt, dass Pflanzen intelligent waren, miteinander kommunizierten und Bedrohungen erkannten.

Sie sah zu ihren gesunden Rebstöcken jenseits des Weges und hob flehentlich die Hände. «Seid wachsam, meine lieben Freunde. Leistet Widerstand, lasst euch nicht unterkriegen!»

7

Die Geschichte Bozens war faszinierend, fand Baron Emilio von Ritzfeld-Hechenstein, während er wieder einmal in seinem Buch über Tirol las. Der Talkessel am Zusammenfluss von Talfer, Eisack und Etsch wurde wahrscheinlich schon in der Steinzeit besiedelt. Eineinhalb Jahrzehnte vor Christi Geburt kam der römische Heerführer Drusus des Weges, der im Auftrag seines Stiefvaters Kaiser Augustus weiter im Norden gegen die aufmüpfigen Germanen zu Felde ziehen sollte. Er ließ eine Brücke über die Talfer bauen, die Bozen den ersten Namen bescherte: Pons Drusi. Die heutige Drususbrücke befindet sich zwar nicht mehr am historisch überlieferten Ort, erinnert aber an diese Frühgeschichte Bozens. Von dort bauten die Römer die bereits bestehenden Handelswege über den Brenner und den Reschen aus. Es folgte ein kontinuierlicher wirtschaftlicher Aufschwung. Schon im Mittelalter war Bozen ein bedeutender Handelsplatz, obwohl der Ort in Rivalität zu den beiden bedeutenden Bischofsstädten Brixen und Trient stand. Selbst ein großer Brand im 17. Jahrhundert konnte den Aufschwung nicht bremsen. Nach dem Frieden von Pressburg fiel Bozen 1805 an Bayern. Zuvor hatte es wie ganz Südtirol seit 1363 zu Österreich gehört. 1809 folgten die Befreiungskämpfe von Andreas Hofer gegen die Bayern und Franzosen – bis zu seinem Tod durch ein Erschießungskommando am 20. Februar 1810 in Mantua. Nach Napoleons Niederlage in Waterloo und dem Wiener Kongress von 1815 kam Südtirol erneut zu Österreich. Es folgte der Erste Weltkrieg und der anschließende Frieden von Saint-Germain, in dem Südtirol Italien zugesprochen wurde …

Bei seinen häufigen Spaziergängen durch Bozen freute sich Emilio, wenn er auf etwas stieß, das er aus seinem Buch über die Geschichte Tirols kannte. Wie zum Beispiel, wenn er vor der barocken Fassade des Merkantilgebäudes in der Silbergasse stand, ein Bau, der bis zur Laubengasse reichte und vom Merkantilmagistrat der Erzherzogin Medici kündete. Sehr viel konkreter waren seine Ambitionen, wenn er die verschiedenen Vinotheken und Weinbars aufsuchte, um ihm noch unbekannte Weine zu entdecken. Ein Unterfangen, das immer schwerer wurde, weil er mittlerweile fast alle Südtiroler Weingüter durch hatte – aber natürlich nicht jeden einzelnen Wein. Weshalb ihm um die Fortführung dieses Projekts nicht bange war.

Auch heute streifte er wieder durch die Altstadt von Bozen, ohne Programm und ohne festes Ziel. Er liebte die malerischen Gassen und das ganz besondere Flair. Zwar störten ihn die Heerscharen von Touristen, die ihm regelmäßig den Weg versperrten, dummes Zeug redeten und immer die gleichen Objekte fotografierten: zum Beispiel das Denkmal des Minnesängers Walther von der Vogelweide auf dem nach ihm benannten Waltherplatz, den Dom, die Laubengasse, schmiedeeiserne Schilder an den Häuserwänden und sogar Äpfel auf dem Obstmarkt, als ob sie noch nie Äpfel gesehen hätten. Sei’s drum, er mochte Bozen trotzdem. Und irgendwie gehörten die Feriengäste dazu – im weitesten Sinne war er ja selber einer. Aber ihm war noch nie die absurde Idee gekommen, ein Foto zu machen … Na ja, egal.

Heute hatte Emilio bereits im Carrettai einige Crostini gegessen, darunter ein geröstetes Brötchen mit Tatar und eines mit Ziegenkäse, und dazu ein Gläschen Blauburgunder aus dem Vinschgau getrunken. Dann hatte er an einem der Stehtische vor einer Vinothek einen Bekannten getroffen, dem es ein Bedürfnis war, ihn zu einem Lagrein einzuladen. Er war höflich genug gewesen, dieser Einladung zu folgen.

Jetzt bummelte er über den Obstmarkt. Er blieb an der Ecke zur Laubengasse am Neptunbrunnen stehen, der im Volksmund «Gabelwirt» hieß, weil hier klamme Bürger, die sich keinen Wein leisten konnten, kostenlos Wasser zu trinken bekamen. Es gab in Bozen nicht viel, was es gratis gab. Aus seinem Geschichtsbuch wusste er, dass an dieser Stelle früher der Pranger gestanden hatte, an dem verurteilte Gefangene geächtet wurden. Aber das wollte heute keiner mehr wissen.

An der Ecke zur Museumstraße erinnerte ein Marmorschild an den «Sonnenwirt», wo einstmals Berühmtheiten wie Goethe, Luther und Kaiser Joseph Quartier bezogen hatten. Von Goethe ist dessen Begeisterung für den Obstmarkt überliefert. Er hatte in seiner Italienischen Reise von den Bozner «Obstweibern» geschwärmt und von ihren «runden Körben» – jene, die voller Äpfel, Pfirsiche und Birnen waren.

Emilio blieb vor dem Stand eines solchen «Obstweibes» stehen und überlegte, was er kaufen sollte. Er gelangte zu keiner sinnvollen Entscheidung, weil Phina vieles aus eigenem Anbau hatte. Es war Zufall, dass er gerade nach links blickte, als ein minderjähriger Junge einer älteren Dame die Handtasche von der Schulter riss und rasch die Flucht ergriff. Dabei machte der Bub einen entscheidenden Fehler. Haken schlagend, wählte er einen Weg durch die Menge, die direkt zu Emilio führte. Der drehte in aller Ruhe seinen auf Hochglanz polierten Spazierstock um, sodass der schwere Silberknauf nach unten zeigte – und hielt ihn Sekunden später so in den Laufweg des kleinen Diebes, dass dieser darüber stolperte und der Länge nach hinschlug. Etwas benommen, versuchte der Junge, wieder auf die Füße zu kommen. Emilio hielt das für keine gute Idee. Er drückte ihm den Spazierstock so gegen den Hals, dass es nicht wehtat, aber der Junge seinen Kopf nicht vom Asphalt heben konnte. Emilio hatte sich keine Sekunde anstrengen, nicht einmal bücken müssen. Als Nächstes trat er dem Jungen sanft, aber nachdrücklich auf das Handgelenk, der daraufhin die Handtasche losließ.

Emilio hörte Rufe und sah aus der Kapuzinerstraße zwei Polizisten herbeieilen. Auch von den Lauben näherten sich laute, schnelle Schritte. Und einige Obstverkäufer und ein kräftiger Passant setzten sich in Bewegung, um ihm überflüssigerweise bei der Überwältigung des kleinen Diebes zu helfen.

Derweil sah der Junge ihn aus großen Augen verzweifelt an. Emilio blickte auf die schmutzigen Hände, die strubbeligen schwarzen Haare, auf das zerschlissene kurzärmlige Hemd, dem einige Knöpfe fehlten – dann wieder in die flehenden Augen.

An das Elend dieser Welt denkend und einer spontanen Regung folgend, neigte er sich zum Jungen hinunter.

«Du kannst abhauen», sagte er gerade so laut, dass es nur der Bub hören konnte. «Hinten kommen zwei Carabinieri. An deiner Stelle würde ich in die Museumstraße Richtung Talferbrücke rennen. Und zwar so schnell du kannst.»

Emilio lockerte den Druck, den er mit dem Spazierstock ausübte, auch hob er fast unmerklich den Fuß vom Handgelenk. Der Junge hatte seinen Schockzustand überwunden; er stieß den Stock zur Seite und warf Emilio einen kurzen Blick zu. Dieser tat so, als ob er das Gleichgewicht verlieren würde. Schon war der Junge auf den Beinen. Er sprang über zwei Obstkisten, stieß eine Verkäuferin zur Seite, sprintete zur Ecke und dann auf direktem Weg in die Museumstraße. Emilio konnte nicht anders, er musste lächeln. Der Junge hatte ihn verstanden; hoffentlich schaffte er es.

«Haben Sie sich verletzt?», fragte jemand, der ihm helfen wollte.

Der Gedanke war abwegig. Emilio schüttelte verneinend den Kopf.

Ein Gendarm trat zu ihm und sagte mit Blick auf die sichergestellte Handtasche: «Das haben Sie gut gemacht, vielen Dank.»

«Nicht der Rede wert.»

«Den kleinen Gauner erwischen wir, ganz sicher», versprach der Carabiniere.

Emilio war anderer Ansicht, behielt seine Meinung aber für sich.

Auch die alte Dame und ihr Begleiter waren mittlerweile bei ihm angelangt. Er überreichte ihr die Handtasche.

«Tausend Dank.» Die Dame, offenbar eine Touristin aus norddeutschen Gefilden, griff sich theatralisch ans Herz. «In der Handtasche sind alle meine Kreditkarten, mein Geld, meine Schlüssel, sogar eine Perlenkette.»

«Oh», entfuhr es Emilio, dem zu diesem Bekenntnis nicht viel einfiel, außer dass ein solcher Leichtsinn eigentlich bestraft gehörte.

Die Dame kramte in einer Geldbörse. «Darf ich mich Ihnen erkenntlich zeigen?»

Emilio dachte, dass die Frau jetzt von allen guten Geistern verlassen war.

«Oder dürfen wir Sie als Dank zum Essen einladen?»

Der Gedanke erschreckte ihn. «Nein danke, ich bin auf Diät», antwortete er.