9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Krimi

- Serie: Baron Emilio von Ritzfeld-Hechenstein

- Sprache: Deutsch

Südtirol ist immer eine Reise wert, am besten mit diesem Krimi im Gepäck. Selbst der bekennende Misanthrop Baron Emilio von Ritzfeld-Hechenstein muss zugeben: In Südtirol lässt es sich aushalten! Der Wein ist köstlich, und die lokalen Spezialitäten schmecken vorzüglich. Da ist es nur folgerichtig, dass Emilio in Südtirol dauerhaft Wurzeln geschlagen hat. Seine Tätigkeit als Privatdetektiv will er vorübergehend ruhen lassen. Bis ein Winzer seine Hilfe braucht. Ein anonymer Erpresser behauptet, einige Flaschen des vorzüglichen Lagrein im Weinkeller vergiftet zu haben. Da kann Emilio nicht untätig bleiben: Bei Wein versteht der Baron keinen Spaß! Er ermittelt – und stößt auf Zusammenhänge, die noch weit gefährlicher sind als vergifteter Lagrein.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 432

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

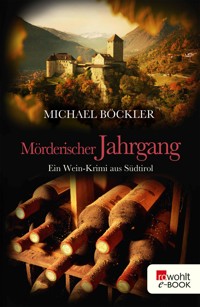

Michael Böckler

Mörderischer Jahrgang

Ein Wein-Krimi aus Südtirol

Ihr Verlagsname

Über dieses Buch

Südtirol ist immer eine Reise wert, am besten mit diesem Krimi im Gepäck.

Selbst der bekennende Misanthrop Baron Emilio von Ritzfeld-Hechenstein muss zugeben: In Südtirol lässt es sich aushalten! Der Wein ist köstlich, und die lokalen Spezialitäten schmecken vorzüglich. Da ist es nur folgerichtig, dass Emilio in Südtirol dauerhaft Wurzeln geschlagen hat. Seine Tätigkeit als Privatdetektiv will er vorübergehend ruhen lassen. Bis ein Winzer seine Hilfe braucht. Ein anonymer Erpresser behauptet, einige Flaschen des vorzüglichen Lagrein im Weinkeller vergiftet zu haben. Da kann Emilio nicht untätig bleiben: Bei Wein versteht der Baron keinen Spaß! Er ermittelt – und stößt auf Zusammenhänge, die noch weit gefährlicher sind als vergifteter Lagrein.

Über Michael Böckler

Michael Böckler hat sich als Autor besonderer Kriminalromane einen Namen gemacht. In seinen Büchern verknüpft er spannende Fälle mit touristischen und kulinarischen Informationen. Er hat Kommunikationswissenschaft studiert, arbeitet als Journalist und lebt in München. Südtirol kennt er seit seiner Kindheit, bereist die Region bis heute regelmäßig – und natürlich liebt er die Südtiroler Weine.

Prolog

Auch Flaschen haben es gerne ruhig. Vor allem dann, wenn sie in einem alten Gewölbekeller lagern und zuvor mit einem vortrefflichen Lagrein befüllt wurden. Der Rotwein benötigt Zeit und Muße, um bei idealen Bedingungen seinem Riserva-Status entgegenzureifen.

Dem mitternächtlichen Besucher musste man zubilligen, dass er ausgesprochen leise zu Werke ging. Aber ganz bestimmt nicht aus Rücksichtnahme – im Gegenteil, es sollte sich bald zeigen, dass er dem Wein übel gesinnt war. Dem Lichtkegel seiner Taschenlampe folgend, schlich er entlang großer Gitterboxen, von denen jede einzelne unzählige Flaschen enthielt.

Plötzlich ein Scheppern. Erschrocken machte er das Licht aus. Jetzt war es zappenduster. Das blecherne Geräusch schwappte hin und her, verstummte schließlich. Er knipste die Taschenlampe wieder an. Eine Katze starrte ihn mit gelb-grün leuchtenden Augen an, fauchte, sprang über einen umgeworfenen Blecheimer und verschwand hinter einem Weinregal.

«Blödes Vieh», murmelte die Gestalt, wobei weder die geflüsterte Stimme noch die schattenhafte Figur verrieten, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte.

Wenige Schritte später blieb der Besucher vor einer Box stehen und richtete die Taschenlampe auf eine Tafel mit Nummern und Buchstaben. Mit dem Smartphone machte er ein Foto. Er hatte Handschuhe an, solche aus Latex. Dann zog er aus der Mitte eine Flasche etwas nach vorne. Sie trug kein Etikett und hatte wie alle anderen auch keine Kapsel über Flaschenhals und Korken. Als Nächstes zählte er von oben und von der Seite die genaue Position der markierten Flasche ab. Er klemmte sich die Taschenlampe unter den Arm, zog ein Papier aus der Hosentasche und notierte sich die Stelle. Zur Sicherheit machte er erneut ein Foto.

Mit der Kanüle einer Spritze stach er in einen kleinen Glasbehälter, um eine leicht rötlich schimmernde Flüssigkeit aufzuziehen. Vorsichtig führte er die spitz zulaufende Hohlnadel zwischen Korken und Flaschenhals – und injizierte die Flüssigkeit. Anschließend nahm er den Korken in Augenschein. Es war nichts zu sehen. Er schob die Flasche behutsam zurück in ihre Ausgangsposition und achtete darauf, dass sie von all den anderen nicht zu unterscheiden war. Er lächelte zufrieden. Er oder sie. Zu erkennen war das nicht. Aber es gab ohnehin keinen Beobachter – bis auf die Katze. Und die Flaschen hatten keine Augen.

1

Baron Emilio von Ritzfeld-Hechenstein entstammte einem Geschlecht, das über viele Generationen im Rheingau ein Schloss besessen hatte und renommierte Weinlagen, die vorzugsweise mit Riesling bestockt waren. «Tempi passati», murmelte Emilio, der seinen alten, verbeulten Landrover, von Bozen kommend, über die Serpentinen hinauf nach Signat steuerte. Eigentlich widerstrebte es ihm, an die vergangenen Zeiten zu denken, aber gelegentlich passierte es doch. Dem entschwundenen Wohlstand trauerte er nicht nach. Auch vermisste er den familieneigenen Riesling nur in seltenen Momenten der Melancholie. Nach dem Bankrott seines Vaters, der sich darüber das Leben genommen hatte, und dem leidvollen Tod seiner Mutter hatte er allerdings zunächst einige Jahre gebraucht, um den Kummer zu überwinden und sich an die Mittellosigkeit zu gewöhnen. Später hatte er sich glücklos in verschiedenen Berufen versucht, um schließlich eine wundersame Metamorphose zu vollziehen: Er wandelte sich zum Privatdetektiv.

Die Tätigkeit gefiel ihm – schon alleine deshalb, weil man sich nach Belieben Auszeiten gönnen konnte. Nach Belieben? Nun, halt so lange, bis sich die Notwendigkeit des schnöden Gelderwerbs bemerkbar machte, weil die Rücklagen aufgezehrt waren. Aber noch war es nicht so weit. Weshalb am heutigen Tag nichts dagegensprach, eine seiner bevorzugten Buschenschänken anzusteuern. Denn das war das Beste an seiner aktuellen Lebenslage: Ihn hatte es nach Südtirol verschlagen! Manche hielten dieses Fleckchen Erde für das gelobte Land. Ganz so weit würde er nicht gehen – aber es gab Momente, da fehlte nicht viel.

Noch eine Kurve, ein Stück geradeaus, dann kam die Abzweigung, die nach links zum Patscheiderhof führte. Es gab Gäste, die legten einen Teil des Weges auf Schusters Rappen zurück. Emilio erschien das widersinnig zu sein. Entweder gab es eine Straße, oder es gab keine. Das Auto stehen lassen, um zu Fuß zu gehen? Einverstanden, aber nur wenn der Tank leer war.

Er brachte den Landrover direkt neben einigen Stufen zum Halten, die hinunter zur Wirtschaft führten. Beim Aussteigen stützte er sich auf seinen Gehstock, den schon sein Großvater im Gebrauch hatte. Der Knauf war aus massivem Silber, mit dem eingravierten Wappen derer von Ritzfeld-Hechenstein. Emilio, der aufgrund einer ominösen Schussverletzung mal hinkte, dann aber auch wieder nicht, hatte sich an den Stock gewöhnt. Er war ein Mann in den besten Jahren und machte einen fitten Eindruck. Da war ein antiker und auf Hochglanz polierter Gehstock ein extravagantes Accessoire. Sein Stock hatte darüber hinaus eine Besonderheit: Der Griff ließ sich entriegeln. Mit dem verborgenen Degen hatte sein Großvater einmal die Unschuld einer Weinprinzessin verteidigt. So ging die Legende. Stockdegen waren heutzutage verboten; Emilio hielt das für eine vernünftige Regelung. Es reichte völlig, wenn nur er einen im Gebrauch hatte. In seinem nicht immer gefahrlosen Beruf musste das kein Nachteil sein.

Kopfschüttelnd sah er zwei Wandersleuten hinterher. Warum war diese Spezies Mensch oft so hässlich angezogen? Das würde er nie begreifen. Er selbst trug rahmengenähte Budapester, die ihn nach seiner festen Überzeugung überleben würden. Sein Sakko war schon etwas abgeschabt, aber von bestem schottischem Tweed. Und seine Hornbrille war so aus der Mode geraten, dass sie schon wieder schick war.

Emilio nahm ein Buch aus dem Auto, ließ kurz den Blick vom markanten Dolomitengipfel des Schlern über den Bozener Talkessel schweifen, dann ging er leicht hinkend zur Treppe, klemmte den Stock unter den Arm und bewältigte anschließend die Stufen dynamisch und geschmeidig. Unten angelangt, stützte er sich wieder auf den Stock, diesmal auf der anderen Seite.

Dass die Terrasse bis auf den letzten Platz belegt war, störte ihn nicht. Er saß ohnehin lieber alleine in der alten, holzgetäfelten Bauernstube. Er bestellte vorneweg etwas Speck, danach einen Tris aus Spinat-, Speck- und Rohnenknödel und natürlich ein Glas Vernatsch vom hauseigenen Weinberg.

Emilio las im mitgebrachten, antiquarischen Buch über die Geographie und Geschichte Südtirols, vom «Land im Gebirg» zwischen dem Alpenhauptkamm und dem Gardasee, von den Pässen und Engstellen, die Klausen genannt wurden und wo die jeweiligen Landesherren ihre Zollstellen errichtet hatten.

Mit den Fingern nahm er den Speck vom Holzbrett. Dazu einen Schluck vom Vernatsch. So ließ es sich leben.

Er blätterte gerade zurück zu einem Kapitel, das das Ende der römischen Herrschaft im heutigen Südtirol beschrieb und vom Germanenführer Odoaker und den Ostgoten handelte, als ihm eine willkommene Unterbrechung serviert wurde: nämlich die sehnsüchtig erwarteten Knödel.

Emilio legte das Buch zur Seite und schaute schmunzelnd auf seinen Teller. Es amüsierte ihn immer wieder, dass es sich beim Tris um vier Knödel handelte. Der Topfenknödel wurde offenbar nicht mitgezählt.

Ob es bei ihm einen Trauerfall gäbe, fragte die junge Bedienung teilnahmsvoll. Dabei deutete sie auf seine schwarze Krawatte.

Emilio hatte vergessen, sie abzunehmen. Er zog sie aus dem Kragen und öffnete den obersten Knopf.

«Hast recht, ich komme gerade von einer Beerdigung in Meran. Eine Tante von mir ist gestorben und heute beigesetzt worden.»

«Mein Beileid.»

Er rollte den Schlips zusammen und steckte ihn in die Sakkotasche.

«Danke. Aber Tante Theresa war schon alt und eigentlich gar keine richtige Tante, doch wir haben sie immer so genannt. Tante Theresa war die beste Freundin meiner Mutter. Sie hat sie um fast zwei Jahrzehnte überlebt.»

«Trotzdem traurig.»

Er nickte. «Das stimmt. Aber sie hat ihr Leben gelebt, bis zum Schluss. Dann ist sie einfach eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht.»

«Der Herrgott hat’s gut mit ihr gemeint.»

Später dachte er noch etwas über Theresa nach und über die Tatsache, dass ursprünglich sie es gewesen war, die ihn mit einem Auftrag nach Südtirol gelockt hatte. Vor zwei Wochen hatte er sie das letzte Mal in ihrer Villa in Meran besucht. Da war sie zwar schon etwas verwirrt gewesen und hatte ihn mit seinem Vater verwechselt, aber der Eierlikör hatte ihr geschmeckt wie eh und je. Die Bedienung hatte wohl recht: Der Herrgott, an den er nicht glaubte, hatte es mit Tante Theresa gut gemeint.

2

Phina stand im Weinberg und sah mit Stolz auf die Reben, die voller noch unreifer Trauben hingen. Sie musste lächeln. Denn damit hing auch der sprichwörtliche Himmel voll praller Trauben. Es versprach, ein gutes Weinjahr zu werden. Allerdings hatte sie gelernt, sich nicht zu früh zu freuen. Bis zur Ernte konnte noch viel geschehen: Es könnten Schädlinge auftauchen, es könnte zur unrechten Zeit wie aus Eimern regnen, oder, noch schlimmer, es könnte hageln. Alles schon da gewesen.

Sie hatte die Rebschere in der Hand und tat etwas, was ihr eigentlich schwerfiel, von dem sie aber wusste, dass es der Weinqualität zugutekam: Sie schnitt gezielt Trauben heraus, in der Absicht, den Ertrag zu reduzieren. Umso mehr Kraft und Leidenschaft würden in die verbleibenden Trauben schießen – und damit auch in den Wein, der später aus ihnen gekeltert wurde. Mit geschultem Blick entfernte sie gelegentlich auch Blätter, die zu viel Schatten spendeten. Das war eine Gratwanderung, denn ein Zuviel an Sonne war ebenso verkehrt. Auch Trauben konnten einen Sonnenbrand bekommen, da waren sie den Menschen ähnlich. Außerdem bot das Blattwerk Schutz vor Unwetter und Hagel.

Während ihrer Arbeit dachte sie an Theresa und an die Beerdigung von heute Morgen. Sie hatte die alte Dame gemocht. Sie war so etwas wie eine ältere, sehr viel ältere Freundin für sie gewesen. Jetzt war sie nicht mehr da. An den Gedanken musste sie sich erst gewöhnen.

Phina sah auf, als sie ein Motorengeräusch hörte. Emilios Auto erkannte sie schon von weitem. Sie steckte die Rebschere in die Ledertasche an ihrem Gürtel und lief zum nahe gelegenen Gutshaus, vor dem Emilios rechtsgesteuerter Uralt-Landrover gerade zum Stehen kam. Er stieg aus und ging mit einem leicht abwesend wirkenden Blick auf sie zu.

«Na, du Rumtreiber», begrüßte sie ihn. «Ich hätt deine Hilfe in der Vinothek gebraucht.»

«Mea culpa, tut mir leid, aber ich war anderweitig beschäftigt. Du weißt ja, es gibt Termine, die ziehen sich unerwartet in die Länge.»

«Du bist nach der Trauerfeier gleich gefahren.»

«War besser so.»

Phina gab ihm einem Kuss auf den Mund.

«Du schmeckst nach Blauburgunder», stellte sie fest.

Er zog belustigt eine Augenbraue nach oben. «Falsch, du Angeberin. Vernatsch. Als ob du beim Küssen den zuvor getrunkenen Wein erkennen könntest. Das kann ja nicht mal ich.»

Sie sah ihn keck an. «War ein Spaß, hätte ja klappen können. Dann wäre ich in deinem Ansehen gewaltig gestiegen. Trotzdem brauche ich dich in der Vinothek. Für später haben sich einige Besucher angesagt.»

«Ich hab’s befürchtet.»

Sie drohte ihm mit dem Finger. «Immer freundlich sein. Auch wenn’s dir schwerfällt.»

«Natürlich, ich bin ja ein Meister der Verstellung.»

«Warum schaust du dann so griesgrämig? Denkst du an Theresa?»

«Nur ein bisschen. Aber wegen ihr schaue ich nicht griesgrämig aus der Wäsche. Was ist das eigentlich für ein Wort? Ein Griesgram ist notorisch schlecht gelaunt. Das bin ich nun wirklich nicht.»

«Na ja, ich weiß nicht. Ein kleines bisschen doch, jedenfalls in letzter Zeit. Könnte es sein, dass du etwas Abwechslung brauchst? Wie wäre es mit einem klitzekleinen Kriminalfall? Der würde dir guttun.»

Emilio winkte dankend ab. «Mir geht’s doch gut, sehr gut sogar. Außerdem, was soll ich mit einem kleinen Kriminalfall? Wenn schon, dann ein großer.»

3

Im Unterschied zu Phinas Weingut, das südlich von Bozen an der Weinstraße gelegen und voller Charme war sowie im positiven Sinne Südtiroler Einfachheit ausstrahlte, präsentierte sich die Kellerei Pletzerhof im Meraner Burggrafenamt schon von außen als moderner, fast avantgardistischer Betrieb. Die Gestaltung stammte von einem renommierten Südtiroler Architekten, der traditionelle Materialien gegen spiegelnde Glasflächen und rostige Stahlträger gesetzt hatte. Hieronymus Pletzer, der Eigentümer, war stolz auf sein Kellereigebäude. Nicht minder stolz war er auf seine Weine, bei denen er in gleicher Weise versuchte, Tradition und Moderne miteinander zu vereinen.

Aber heute war kein Tag, an dem er positive Gefühle hatte. Ganz im Gegenteil, er war niedergeschlagen, gleichzeitig wütend und ratlos. Im großen Verkostungsraum, von dem man durch eine schräge Glasfront auf die umliegenden Weinberge sehen konnte, saß er mit aufgestütztem Ellbogen an einem langen Tisch und stierte auf eine geöffnete Weinflasche. Sie war insofern bemerkenswert, als dass sie kein Etikett hatte. Aber das war nicht das Problem.

Er sah nicht auf, als es klopfte. Auch nicht, als Franz Egger zu ihm an den Tisch kam. Hieronymus starrte unablässig auf die Flasche, wie ein Kaninchen auf die Schlange, gebannt, regungslos.

«Was gibt’s?», fragte der Kellermeister, der seinen Chef noch nie so gesehen hatte.

«Wir haben ein Riesenproblem», antwortete Hieronymus mit kratziger Stimme.

«Hat der Wein Kork?»

Hieronymus lachte hysterisch. «Kork? Schön wär’s.»

«Was dann? Hat er einen Böckser, tut er mäuseln?»

«Franz, du musst mir hoch und heilig versprechen, dass du mit niemandem darüber sprichst. Kein Sterbenswort. Haben wir uns verstanden?»

«So dramatisch? Versprochen, kannst dich auf mich verlassen. Also, was ist?»

«Wir werden erpresst.»

«Wie bitte?»

«Hast richtig gehört. Irgendein Saukopf will dreihunderttausend Euro von mir.»

Hieronymus deutete auf ein Schreiben, das neben der Weinflasche, einem halbvoll eingegossenen Glas und dem Flaschenöffner mit dem Korken auf dem Tisch lag.

«Da steht drin, dass in unserem Lager mit dem Riserva vier Flaschen vergiftet wurden. Der Giftstoff sei geruchlos, schwer nachweisbar und schon in kleinen Dosen tödlich.»

Egger blieb der Mund offen stehen.

«Zum Beweis», fuhr Hieronymus fort, «hat uns der Wahnsinnige die Position eine der Flaschen verraten. Ich hab sie vorhin aus dem Weinlager geholt. Jetzt steht sie hier.»

«Und? Ist der Wein vergiftet?»

«Woher soll ich das wissen? Willst du probieren?»

Hieronymus schob ihm das Glas hin.

Egger sah ihn entsetzt an. «Probieren? Ich denk nicht dran.»

«Der Erpresser sagt, dass er uns gegen Bezahlung die Position der anderen drei Flaschen verraten würde. Wenn nicht, könnten wir alles wegschütten.»

«Scheiße.»

«Der Lagrein soll Ende des Monats etikettiert werden und in die Auslieferung gehen. Für den ganzen Jahrgang liegen Bestellungen vor.»

«Ich weiß. Der beste Riserva, den wir je auf der Flasche hatten.»

Hieronymus nickte. «So ist es. Der Lagrein ist ein Kracher.»

Egger nahm zögernd das Glas mit dem Wein und schnüffelte daran.

«Mir fällt nichts auf. Aromen von Bitterschokolade, Veilchen, ein bissel Tabak und ein Hauch von Pilzen. Eine wunderbare Harmonie. Einfach perfekt.»

«Der Erpresser schreibt ja, dass das Gift geruchlos sei.»

«Wenn’s so ist, dann stimmt’s.»

Hieronymus knetete seine Hände. «Was machen wir jetzt?»

«Da darf keiner was davon erfahren», stellte Egger nach kurzer Überlegung fest. «Sonst traut sich niemand mehr, auch nur ein Glas von unserem Lagrein zu trinken. Selbst wenn nichts dran sein sollte an der Geschichte.»

«Sag ich doch. Darum hast du mir ja dein Schweigen versprechen müssen.»

«Wir könnten den Wein unserem Kater zum Schlabbern geben, der mag Lagrein.»

«Spinnst du? Du kannst doch nicht unseren Kater vergiften. Was ist mit deinem Labor?»

Egger schüttelte den Kopf. «Kannst du vergessen. Ich kann das Mostgewicht bestimmen oder den biologischen Säureabbau, aber keinen Giftstoff nachweisen, dafür sind wir nicht eingerichtet.»

«Bleibt nur das Versuchszentrum Laimburg. Da könnten wir den Wein hingeben.»

«Ich denk, wir wollen es geheim halten.»

Hieronymus raufte sich die Haare. «Stimmt, damit würde es offiziell, die Polizei, die Presse. Ich darf gar nicht daran denken.»

«Die Polizei würde erst mal den ganzen Jahrgang beschlagnahmen.»

Hieronymus bekam Atembeschwerden. «Dann bin ich pleite», presste er hervor. «Ich brauch das Geld von dem Riserva.»

Der Kellermeister dachte angestrengt nach. «Dann wirst du zahlen müssen, eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.»

«Dreihunderttausend Euro? Die bring ich nicht zusammen. Weißt ja selber, wie viel Geld ich in die Kellerei gesteckt habe.»

Egger roch erneut am Glas.

«Ich geb ihn doch unserem Kater.»

«Dann schmeiß ich dich raus.»

Egger erhob sich und ging auf und ab.

«Mir fällt nichts ein. Aber den Brief, den musst du ernst nehmen. Wir wollen ja niemanden umbringen mit unserem Lagrein.»

Hieronymus lehnte sich zurück und verschränkte die Hände über dem Kopf.

«Sag mal, du kennst doch die Phina Perchtinger aus Eppan?»

«Klar, wir waren zusammen auf der Weinbauschule. Warum?»

«Dann kennst auch ihren Freund, den Baron?»

«Den Baron Emilio? Ich kenn ihn nicht, aber ich weiß, dass es ihn gibt. Warum?»

«Der arbeitet als Privatdetektiv.»

«Richtig», bestätigte Egger, «aber er soll ein wenig g’spinnert sein.»

«Halb so schlimm. Wir waren einige Male zusammen beim Essen. Ich mag ihn.»

Egger wog zweifelnd den Kopf hin und her. «Ich weiß nicht.»

«Außerdem versteht er viel von Wein. Und er hat vom Landeshauptmann einen Orden bekommen für die Überführung eines Serienmörders.»

«Mag ja sein. Aber wie soll er uns helfen?»

«Hast du etwa eine bessere Idee?»

«Nein.»

«Ich denke, den Emilio können wir ins Vertrauen ziehen, der plaudert nichts aus. Vielleicht kann er uns einen Rat geben. Wir haben keine Erfahrung mit Erpressern, er wahrscheinlich schon.»

«Wenn du meinst.»

«Ich ruf die Phina an.»

«Hoffentlich hat der Baron Zeit.»

«Ich glaub, der hat ganz viel Zeit. Die Frage ist eher, ob er Lust hat.»

4

Schlutzkrapfen, oft nur Schlutzer genannt, zählten zu Emilios Favoriten der Südtiroler Küche. Dabei gab es sie in Variationen auch woanders. Sie waren den Ravioli nicht unähnlich. Er kannte die italienische Bezeichnung ravioli tirolesi für Schlutzkrapfen, oder auch mezzelune, wegen ihrer halbmondartigen Form. Es gab sie natürlich auch in Nordtirol, in Kärnten oder im Friaul. Oft unterschieden sie sich durch ihre Füllung. Im Schwäbischen gab es die Maultaschen. Wobei Emilio eine eigene Theorie hatte, wie die Maultaschen ins Schwabenland gelangt waren. Denn im 14. Jahrhundert lebte in Südtirol die legendäre Herzogin Margarethe von Maultasch, die das Ursprungsrezept von einer Reise mitgebracht haben könnte. Ähnlich hatte es sich nachgewiesenermaßen beim Trollinger zugetragen. Die Württemberger Traube war mit dem Südtiroler Vernatsch identisch. Im Namen war sogar die Herkunft versteckt: Trollinger hieß wohl ursprünglich «Tirolinger».

Am liebsten mochte Emilio die Schlutzer mit einer Füllung aus Spinat und Topfen – mit darüber gehobeltem Parmesan und mit zerlassener, hellbrauner Butter abgeschmälzt. Genau solche Schlutzkrapfen bereitete Phina gerade in ihrer großen Bauernküche vor.

Unvorsichtigerweise ließ er sich dazu hinreißen, ihr allzu neugierig über die Schulter zu blicken. Sie stach aus dem ausgerollten Teig runde Formen aus, bestrich sie mit Ei, gab mit einem kleinen Löffel die Füllung drauf, faltete sie zusammen und drückte die Ränder mit den Fingern fest.

«Alles klar?», fragte Phina.

Er nickte. «Absolut, die Vorgehensweise ist nicht so schwer zu verstehen.»

Im selben Moment wusste er, dass er einen folgenschweren Fehler begangen hatte.

«Na wunderbar», meinte Phina, «dann kannst du ja weitermachen.»

Er sah sie entgeistert an. «Wie bitte? Du meinst, ich soll jetzt mit meinen eigenen Händen Schlutzer anfertigen?»

«Ganz genau. Du hast ja gesagt, das sei einfach. Das ist es auch, außerdem ist alles vorbereitet.»

«In meiner Kindheit hatten wir eine Köchin.»

«Ihr hattet auch ein Schloss. Ist aber eine Weile her. Das Schloss ist weg, und du hast auch keine Köchin mehr. Ich koch zwar gern für dich, aber nur, weil ich mag, nicht, weil ich muss.»

«Dessen bin ich mir bewusst, das weiß ich auch sehr zu schätzen. Außerdem bin ich ein grenzenloser Bewunderer deiner …»

«Spar dir deine fadenscheinigen Komplimente», unterbrach sie ihn lachend. «Hier, nimm den Ausstecher und fang einfach an!»

«Stattdessen könnte ich eine Flasche Wein aufmachen.»

«Gute Idee, aber erst die Schlutzer.»

«Ich gebe mich geschlagen. Aber ob das Ergebnis meinen eigenen Qualitätskriterien genügt, wage ich zu bezweifeln.»

Emilio, der nach anfänglichem Zögern zunehmend Spaß an der Tätigkeit fand, war fast fertig, als das Telefon läutete.

Phina nahm das Gespräch entgegen.

«Ah, du bist’s», sagte sie.

Und nach kurzem Zuhören. «Ja, er ist hier.»

Sie hielt Emilio das Telefon hin.

Er zog die Augenbrauen nach oben und sah sie fragend an.

«Der Hieronymus Pletzer ist dran», sagte sie und verdeckte den Hörer mit der Schürze. «Er will dich ganz dringend sprechen.»

«Hieronymus wer?»

«Hieronymus Pletzer, der mit dem guten Lagrein, aus dem Burggrafenamt.»

«Ach so, der.» Emilio machte eine abwehrende Handbewegung. «Sag ihm, ich habe keine Zeit, ich bin beim Kochen.»

Phina konnte nicht anders, sie musste herzhaft lachen. «Jetzt auf einmal. Komm, sprich mit ihm. Ich bitt dich. Ich glaub, er hat ein Problem.»

Emilio zog eine Grimasse. «Meinetwegen, gib schon her!»

Er wischte seine Hände an Phinas Schürze ab, dann nahm er den Hörer entgegen.

«Hieronymus, sei gegrüßt. Was kann ich für dich tun?»

Er sah, dass sich Phina über seine gespielte Freundlichkeit amüsierte.

«Ich möchte nicht am Telefon darüber reden», antwortete Hieronymus, «aber ich hab ein gewaltiges Problem, da brauch ich deinen Rat, und zwar ganz dringend.»

«Ich kann morgen Vormittag bei dir vorbeikommen.»

«Geht’s nicht noch heute? Ist wirklich eilig.»

Emilio schaute auf die Uhr, dann auf das Holzbrett mit den vorbereiteten Schlutzern. Und schließlich sehnsüchtig zur bereitgestellten Flasche Wein. Er deckte mit der Hand die Sprechmuschel ab.

«Wie lange dauern die Schlutzer, bis sie fertig sind?», fragte er leise, an Phina gerichtet.

«Jetzt geht’s schnell, nur noch in Salzwasser gar kochen, Parmesan, Schnittlauch, braune Butter, fertig.»

«Bist du böse, wenn ich mich nach dem Essen ins Auto setze?»

Sie zuckte mit den Schultern. «Nein, natürlich nicht. Ich hab dich ja selbst zur Annahme des Gesprächs genötigt.»

Er gab das Telefon wieder frei. «Okay, ich fahre in einer Dreiviertelstunde los. Hoffentlich ist es wirklich wichtig. Ich wollte mich gerade betrinken, jetzt muss ich nüchtern bleiben.»

Nach dem Auflegen sah ihn Phina mit runzelnder Stirn an.

«Du wolltest dich betrinken? Ist das wahr?»

«Natürlich nicht. Aber der Hieronymus soll merken, dass ich ein großes Opfer bringe.»

Sie schüttelte den Kopf. «Du hast einen seltsamen Humor.»

5

Sie saßen alle drei an dem langen Tisch im Degustationsraum der Weinkellerei Pletzerhof. Hieronymus Pletzer, sein Kellermeister Franz Egger und Emilio.

Hieronymus, der Emilio gerade alles erzählt hatte, schlug mit der Faust auf den Tisch.

«So, jetzt weißt du, warum es mir so eilig war. Und du verstehst, warum ich mich nicht an die Polizei wenden will.»

Emilio spielte mit dem Knauf seines Gehstocks.

«Klar versteh ich das. Aber was kann ich für dich tun?»

«Uns sagen, was wir machen sollen.»

Emilio grinste schief. «Ich weiß, was ich an eurer Stelle nicht machen würde, nämlich den Wein probieren.»

«Im Ernst, hast du einen Vorschlag?»

«Hmm.»

«Am besten, Sie finden den Erpresser», ereiferte sich Egger, «und werfen ihn in die Etsch.»

Emilio sah ihn lächelnd an. «Das ist eine etwas radikale Idee. Außerdem nicht zielführend. Denn auf diese Weise würden wir nie erfahren, welche Flaschen vergiftet sind.»

«Das ist wahr.»

«Also?»

Emilio dachte nach. «Ich möchte mir zunächst das Flaschenlager ansehen», sagte er, «anschließend reden wir weiter.»

Hieronymus stand auf. «Einverstanden, gehen wir!»

Egger ging voraus. Weil es schon am späteren Abend war, blieben sie unter sich, die Mitarbeiter waren bereits alle nach Hause gegangen. Hieronymus ließ Emilio einen Blick in den Barriquekeller werfen. Nicht, weil das etwas mit ihrem aktuellen Problem zu tun hatte, sondern weil der sein ganzer Stolz war. Die Wände aus rötlich schimmerndem Porphyrgestein und die kleinen Eichenfässer mit je zweihundertfünfundzwanzig Liter waren in ein fast sphärisches Licht getaucht.

Sie gelangten an eine große Eichentür, die unverschlossen war, und betraten ein hohes Gewölbe, das sich trotz des eingeschalteten Lichts nach hinten im Dunkeln verlor. In ihm standen über- und nebeneinandergestapelt große Gitterboxen mit Flaschen.

Emilio fand dieses Gewölbe in seiner Schlichtheit viel eindrucksvoller als den Barriquekeller.

«Hier lagert momentan ausschließlich unser Lagrein», erklärte Egger. «Wie Sie wissen, darf der Riserva frühestens zwei Jahre nach der Weinernte verkauft werden.»

«Wir haben sogar noch etwas länger gewartet», ergänzte Hieronymus. «Aber jetzt ist er so weit. Er ist phantastisch.»

«Die Flaschen müssen nur noch etikettiert und verkapselt werden. Ende des Monats soll die Auslieferung beginnen.»

«Wer wusste von dem geplanten Auslieferungstermin?», fragte Emilio.

«Das kann jeder wissen, den es interessiert. Steht sogar auf unserer Website.»

«Schade», sagte Emilio lakonisch.

Hieronymus blieb vor einer Box stehen.

«Hier war sie drin. Vierte Reihe von oben, siebte Flasche von links.»

«Ein Platz wie jeder andere.»

Emilio deutete mit dem Gehstock zur großen Eichentür am Eingang. «Kann hier jeder so einfach reinspazieren?»

«Während des Tages schon, wir haben ja auch Besuchergruppen im Haus.»

«Das dürfte aber des Nachts erfolgt sein», spekulierte Emilio, «so was braucht Zeit. Eine Alarmanlage gibt’s wohl nicht, oder?»

«Nein, wozu auch?», antwortete Egger. «Hier kann ja keiner unbemerkt mit dem Gabelstapler reinfahren und Paletten beladen.»

«Aber das wird das Nächste sein, was ich mache», stellte Hieronymus fest. «Ich lasse eine Alarmanlage installieren und alles mit Video überwachen.»

«Gut so, aber das hilft uns in der aktuellen Situation nicht weiter.»

«Leider nein.»

Emilio deutete auf die Gitterboxen. «Wenn euch irgendein Spaßvogel die Flaschen durcheinanderbringt, seid ihr aufgeschmissen.»

«Äh, ja.»

«Da gehören Schlösser hin und alle Boxen verriegelt. Auch die Tür am Eingang muss abgesperrt werden. Am besten lasst ihr gleich ein neues Schloss einbauen. Und gebt keinem Mitarbeiter einen Schlüssel.»

«Klar, das machen wir.»

Als sie später wieder im Degustationsraum saßen, sahen Hieronymus und Egger ihren Besucher erwartungsvoll an.

Emilio fragte sich, was die beiden wohl von ihm erwarteten. Dass er flugs den Namen des Erpressers aus dem Hut zu zaubern vermochte? Oder einen Trick beherrschte, wie man die vergifteten Bouteillen identifizieren konnte?

Da musste er sie enttäuschen, dafür bräuchten sie einen Magier. Er dagegen beherrschte nur die Kunst des logischen Denkens. Und auch diese Fähigkeit ließ ihn gelegentlich im Stich.

Er begutachtete erneut die Flasche und roch am Wein. Er las den Erpresserbrief, Wort für Wort, Zeile für Zeile. Ihm fiel nichts Besonderes auf.

«Vielleicht stammt der Brief von einem Spinner», sagte Hieronymus, «und es ist nichts dran an der Geschichte.»

Emilio kniff die Augen zusammen. «Kann gut sein, aber ich glaub’s nicht. Mein Vorschlag wäre, dass ich die Flasche mitnehme. Ich kann morgen nach München fahren und den Inhalt von einem alten Freund untersuchen lassen, er leitet das toxikologische Labor der Universität. Ich werde ihm verschweigen, wo die Flasche herkommt. Wir müssen nicht mal das Etikett abmachen, ist ja keins drauf.»

Hieronymus nickte. «Das ist ein guter Vorschlag. Wir brauchen Gewissheit, und zwar diskret und möglichst schnell.»

«Es dauert so lange, wie es dauert. Der Erpresser behauptet, dass das Gift schwer nachzuweisen sei. Lassen wir uns also überraschen. Den Brief würde ich auch gerne mitnehmen. Und den Umschlag. Wo ist der eigentlich?»

«Auf meinem Schreibtisch. Ist mit der Post gekommen, natürlich ohne Absender, abgestempelt in Trient.»

«In Trient? Dann wissen wir schon mal ziemlich sicher, von wo der Erpresser nicht herkommt, nämlich aus Trient. Ich lass den Brief und den Umschlag im kriminaltechnischen Institut in München untersuchen.» Er zögerte. «Na ja, den Umschlag wohl eher nicht», schränkte er ein, «da steht ja deine Adresse drauf. Aber der Brief ist neutral gehalten, der ist nicht zuzuordnen.»

«Meinst du, man kann darauf die Fingerabdrücke des Schweinehunds feststellen?»

«Würde mich sehr wundern. Auch auf der Flasche wird’s keine verwertbaren Abdrücke geben, nur eure eigenen.»

Egger hob die Hände. «Ich hab sie nicht angefasst.»

«Ich schon, ich Depp», sagte Hieronymus. «Ich hätte mir Handschuhe anziehen sollen.»

Emilio winkte ab. «Macht nichts. Unser Kamerad hatte sicher welche an. Zum Abgleich kannst du mir ja deine Fingerabdrücke auf einem sauberen Weinglas mitgeben. Aber dabei wird nichts rauskommen.»

«Was ist mit dem Korken?»

Emilio nahm ihn in die Hand und drehte ihn hin und her. «Der Täter kann ja nur eine Spritze verwendet haben, um das Gift in die Flasche zu bekommen. Wenn er clever war, hat er die Nadel am Rand zwischen Korken und Flasche durchgeführt.»

Hieronymus nickte. «Stimmt, so hätte ich es auch gemacht.»

«Es käme übrigens auch eine Frau in Frage», stellte Emilio fest, «es muss kein Mann sein.»

«Eine Frau? Kann ich mir nicht vorstellen», meinte Hieronymus.

«Warum nicht?», widersprach Egger. «Frauen können nicht einparken, aber gemein können sie sein, sogar hundsgemein.»

Emilio grinste. «Manche können sogar einparken, Phina zum Beispiel. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir bei der Suche nach dem Täter nach allen Seiten offen sein müssen.»

Hieronymus beugte sich nach vorne und sah Emilio gespannt an. «Versteh ich dich richtig? Du willst uns also helfen?»

«Phina hat mich darum gebeten. Ihr kann ich nichts abschlagen.»

Hieronymus nahm theatralisch Emilios Hände. «Ich danke dir.»

Emilio war das unangenehm, er zog seine Hände schnell zurück. «Ich kann nichts versprechen.»

«Das ist mir schon klar.»

Emilio fiel ein, dass er am morgigen Tag etwas vorgehabt hatte. Mist, daran hatte er nicht gedacht. Warum ließ er sich immer wieder zu unüberlegten Freundlichkeiten hinreißen?

«Leider bin ich morgen in Bozen zu einer Verkostung alter Jahrgänge eingeladen», sagte er, «da habe ich mich drauf gefreut. Den entgangenen Lustgewinn muss ich dir leider in Rechnung stellen.»

«Ist doch selbstverständlich. Du verlangst dein ganz normales Honorar. Brauchst du einen Vorschuss? Die Reisekosten? Das Labor?»

Emilio überlegte, ob er das Angebot annehmen sollte. Dann dachte er, dass Phina dafür kein Verständnis haben würde.

«Ich gehöre zwar dem verarmten Adel an», antwortete er, «aber ganz so schlimm ist es nun doch nicht.»

6

Als Hieronymus Pletzer am nächsten Morgen frühstückte, hatte er Ringe unter den Augen; er hatte kaum geschlafen und Kopfschmerzen. Die Erpressung setzte ihm zu. Zwar war er froh, dass Emilio mit im Boot war und klären würde, ob überhaupt eine Vergiftung vorlag. Dennoch hatten ihn Albträume geplagt. So hatte er die Wahnvorstellung gehabt, dass man in besagter Flasche kein Gift nachweisen konnte – aber nach erfolgter Auslieferung des Lagrein Dutzende unschuldiger Menschen zu Boden sanken und von Krämpfen geschüttelt ihr Leben aushauchten. Da war er in der Nacht aufgestanden, ins Bad gegangen und hatte kalt geduscht.

Jetzt, zusammen mit seiner jungen Frau Annika auf der Terrasse sitzend, vor sich eine Tasse Kaffee und ein Vinschgerl mit hausgemachter Aprikosenmarmelade, sahen im klaren Licht des Etschtals seine Sorgen irgendwie unwirklich aus, wie nicht von dieser Welt. Doch er wusste, dass die Erpressung Realität war und eine böse Bedrohung.

«Hast du schlecht geschlafen, mein Schatz?», erkundigte sich Annika.

«Tut mir leid, falls ich dich gestört habe.» Er langte sich an die Schläfen, hinter denen es pochte. «Ich hab mies geträumt. Aber jetzt ist alles wieder gut.»

Wie zum Beweis des Gegenteils stieß er mit einer fahrigen Bewegung das Glas mit dem Orangensaft um.

Sie legte eine Stoffserviette über das getränkte Tischtuch.

«Du kannst mit mir über alles sprechen, das weißt du doch», sagte sie.

Er schüttelte den Kopf. «Es gibt nichts, worüber wir sprechen müssten. Alles ist gut.»

«Du warst schon immer ein schlechter Schwindler. Aber ich will’s dir mal glauben.»

Er nahm einen Schluck vom Kaffee. «Was hast du heute vor?», wechselte er das Thema.

«Ich fahr später nach Bozen zum Yoga. Du weißt ja, meine Gruppe.»

Hieronymus rang sich ein Grinsen ab. «Da steht ihr dann auf einem Bein, formt die Hände zur Lotusblüte und macht Om.»

«So ungefähr.»

«Na ja, wenn ihr dabei Spaß habt.»

«Den haben wir bestimmt. Yoga bringt Körper, Geist und Atem in Einklang. Ist gut gegen Stress.»

«Aber du hast doch gar keinen Stress», sagte er, daran denkend, dass er es war, der gerade wirklich Stress hatte und ganz gewiss keine Zeit für indische Entspannungsübungen.

Sie stand auf und massierte ihm den Nacken.

«Das tut gut, bitte mach weiter.»

«Du bist so was von verspannt. Willst du mir nicht erzählen, was dich belastet?»

Er hatte schon den Mund geöffnet, um ihr von der Erpressung und dem vergifteten Wein zu berichten. Gerade noch rechtzeitig fiel ihm ein, dass Annika zwar eine bezaubernde Frau war, aber viele Freundinnen hatte, mit denen sie stundenlang ratschen konnte. Es war ihm ein Rätsel, wie sie es schafften, dass ihnen nie der Gesprächsstoff ausging. Er wollte Annika nicht in Versuchung führen. Und er wollte sie nicht mit seinen Problemen belasten. Das war besser für sie. Für ihn selbst wohl auch.

7

Am Schild mit der Zufahrt auf die Autostrada del Brennero fuhr Emilio vorbei. Nicht aus Versehen, sondern aus Prinzip. Wenn irgend möglich mied er Autobahnen. Er fuhr lieber gemächlich über Landstraßen. Diese verlangsamte Form der Fortbewegung tat nicht nur seinem betagten Geländewagen gut, sie entsprach auch seinem Naturell. So bot er seiner Seele Gelegenheit, mit dem Fortkommen seines Körpers Schritt zu halten. Er war ein großer Befürworter der Entschleunigung. Am liebsten wäre ihm das Reisen in der Pferdekutsche, so wie sich einst Goethe über den Brenner bewegt hatte. Aber das ließ sich nicht mehr realisieren – und wäre ihm dann doch zu unbequem. Wobei der Federungskomfort seines Landys kaum besser war, wenn überhaupt.

Jedenfalls überließ er das Kilometerfressen im Eiltempo durch das Eisacktal hinauf zum Brenner mit Freuden den gehetzten Mitmenschen. Sie bekamen nur wenig mit von der Schönheit der Landschaft, und schon gar nichts vom Charakter der Orte. Sie sausten einfach vorbei. Emilio blickte nach oben und musste lächeln. Oder sie standen im Stau, wie im Moment.

Natürlich legte er in Brixen eine Pause ein, das tat er immer, um sich unter den Lauben einen Cappuccino zu gönnen. Später fuhr er am barocken Augustinerkloster Neustift vorbei, wo er sich den Genuss eines Gläschens Silvaner aus der Stiftskellerei versagte. Bei der Franzensfeste und der Sachsenklemme ging ihm die oft blutige und von Freiheitskämpfen geprägte Historie Südtirols durch den Kopf. In Sterzing musste er tanken. Dann nahm er den Brennerpass in Angriff.

Ab und zu blickte er kontrollierend auf den Beifahrersitz, wo er einen Korb mit Hilfe des Sicherheitsgurts festgeschnallt hatte. In ihm lagerte das Corpus delicti, die Weinflasche, von der er nicht wusste, wie bekömmlich ihr Inhalt war. Dies herauszufinden war der Zweck seiner Fahrt nach München. Er hatte diese Reise nicht ungern angetreten, trotz besagter Weinprobe in Bozen, denn an solchen Verkostungen hatte er bereits häufig teilgenommen. Dagegen war er in der bayrischen Landeshauptstadt schon länger nicht mehr gewesen. Dort hatte er Jahre seines Lebens verbracht – auf dem Wege seiner wundersamen Emigration vom Rheingau nach Südtirol. In München hatte er es gut ausgehalten und an schönen Tagen das Klischee bestätigt gefunden, dass München die nördlichste Stadt Italiens sei. An schlechten Tagen hatte er allerdings darunter gelitten, dass Italien dann doch verdammt weit weg war. In Südtirol, auf der Sonnenseite der Alpen, hatte man es besser. Dort war man dem Land der Sehnsucht, wo die Zitronen blühten und Puccini seine Tosca und Verdi seine Aida komponiert hatten, einen entscheidenden Schritt näher. Italien, von wo seine verstorbene Mutter stammte und weshalb er als Nachkomme eines uralten deutschen Adelsgeschlechts auf den wenig teutonischen Vornamen Emilio hörte.

Als er schließlich München erreichte, steuerte er nach einem Zwischenstopp im kriminaltechnischen Institut die Universität an, wo er im toxikologischen Labor der Chemischen Fakultät von einem alten Freund erwartet wurde. Er stellte den mitgebrachten Korb ab und umarmte ihn.

Nach einigen Minuten, in denen sie sich der alten Zeiten erinnerten, packte Emilio die Flasche aus. Dann schilderte er im Detail, was er am Telefon nur angedeutet hatte.

Sein Freund, der Professor war und auf den Vornamen Dominik hörte, nickte und sagte, dass er gleich anfangen würde, aber es könne dauern. Bestimmt einige Stunden, vielleicht sogar die ganze Nacht.

Emilio meinte, dass es zwar eilig sei, angesichts des Freundschaftsdienstes könne er aber keinen totalen Schlafverzicht erwarten. Sie verabredeten sich für den späten Abend in einer Bar in Schwabing, dort hatten sie sich schon getroffen, als Dominik noch studierte. Damals wäre er fast durchs zweite Examen gerasselt, heute war er Inhaber eines Lehrstuhls. Aus ihm war was geworden. Emilio musste zugeben, dass man das von ihm selbst kaum behaupten könnte. Aber er hatte auch nie Ambitionen verspürt, Karriere zu machen. Zeit fürs Leben zu haben war ihm wichtiger. Und wenn er sich hier im Labor umsah, dann fand er seine Philosophie bestätigt: Hier würde er es keine Woche aushalten. Da saß er lieber mit einem guten Buch in der Stube einer Buschenschänke – oder er ließ sich zur Abwechslung in einen neuen Kriminalfall hineinziehen, wie seit gestern Abend!

8

Auf dem Waltherplatz hatte Annika mit Freundinnen einen Sprizz getrunken. Leicht beschwingt verabschiedeten sie sich voneinander. Annika lief durch die Gerbergasse, dann um einige Ecken, schließlich stand sie vor einem alten Bürgerhaus. Ein Schild verwies auf das Yogastudio MahaShakti. Sie läutete, betrat nach dem Summen des Türöffners das Treppenhaus und drückte im altertümlichen Lift auf das oberste Stockwerk. Während der ruckelnden Fahrt zupfte sie erst ihren Rock zurecht, dann zog sie sich die Lippen nach, schließlich öffnete sie an ihrer Bluse die obersten Knöpfe.

Oben angelangt wurde sie in der geöffneten Eingangstür von einem schlanken, gutaussehenden Mann erwartet. Simon sah ihr mit einem Lächeln entgegen. Er verbeugte sich und legte die Hände vor der Brust aneinander.

«Namaste!», sagte er sanft.

«Om Namah Shivaya», entgegnete sie.

Der Yogalehrer schmunzelte. «Du bist eine gelehrige Schülerin», stellte er fest.

Er zog die Tür ins Schloss.

«Weiß dein Mann, dass du hier bist?», fragte er.

«Aber natürlich», gab sie zur Antwort, «er wünscht mir viel Spaß.»

«Den werden wir haben. Wie es scheint, hast du einen verständnisvollen Mann. Das ist schön.»

«Aber ich hab ihn ein wenig angeflunkert. Er denkt, ich hätte Gruppenunterricht zusammen mit meinen Freundinnen.»

«Das war einmal. Um beim Yoga die nächsthöhere Bewusstseinsebene zu erreichen, sollten wir uns von den negativen Schwingungen anderer Personen fernhalten, wir müssen uns innerlich und äußerlich fokussieren, um die sieben Chakren zu öffnen.»

«Deshalb bin ich hier.»

«Das ist gut so, meine liebe Annika. Wir widmen uns heute dem Svadhisthana-Chakra, dem Sakralchakra. Sandelholz, Myrrhe, Bachblüten. Schöpferische Kraft und Selbsterkennung. Aber auch …»

Simon machte eine Pause und sah sie lächelnd an.

«Aber auch?»

«… Sinnlichkeit, Intimität, Leidenschaft und Verlangen.»

«Das stand nicht auf dem Lehrplan.»

«Nein, stand es nicht. Deshalb haben wir ja eine Privatstunde vereinbart.»

«Womit fangen wir an?», fragte sie mit sanfter Stimme.

«Mit einer Tasse Tee», antwortete er, «mit einem Ayurveda-Tee, um den Geist zu erhöhen und dem Körper die nötige Energie zu verleihen.»

9

Es war schon spät am nächsten Morgen. Emilio zog die Vorhänge auf und öffnete das Fenster. Seine Pension befand sich in Schwabing, nicht weit von der Bar, wo er sich mit Dominik getroffen hatte. Draußen lärmte der Verkehr. Das Licht war entschieden zu hell. Er setzte im Zimmer eine Sonnenbrille auf und versuchte, den Verlauf des vergangenen Abends zu rekapitulieren. Das fiel ihm erstaunlich schwer. Ganz sicher wusste er nur, dass Dominik davon gesprochen hatte, dass sich der Nachweis des Giftes verzögern würde. Er müsse sich bis heute gedulden. Später hatten sie in gemeinschaftlicher Anstrengung geprüft, ob der Barkeeper eine vernünftige Ausbildung genossen hatte. An die ersten Drinks konnte er sich noch erinnern. Irgendwann war Dominik gegangen. Na klar, der Professor hatte einen vernünftigen Beruf und musste heute wieder fit sein.

Emilio ging ins Bad, nahm die Sonnenbrille ab und sah sich im Spiegel an. Nun, er hatte keinen vernünftigen Beruf und musste nicht fit sein. Aber er fand, dass das kein hinreichender Grund dafür war, so beschissen auszusehen. Außerdem hatte er sein Rasierzeug vergessen. Es gab Tage, die begannen vielversprechender.

Eine Stunde später saß er in einem Café, genauer gesagt davor, nämlich auf der Terrasse unter einem Sonnenschirm. Er rührte in einem extrastarken Kaffee. Es kamen viele junge Leute vorbei, darunter hübsche und locker gekleidete Frauen, aber er hatte keinen Blick für sie – was ihn mit Besorgnis erfüllte. Vielleicht war was dran an der Theorie, dass sich zu viel Alkohol negativ auf die Libido auswirkte? Oder wurde er langsam alt? Oder es lag an seinen Kopfschmerzen? Doch, ganz sicher, es waren die Kopfschmerzen! Emilio dachte, dass er daran selbst schuld war. Er war ein passionierter Weintrinker, der genau wusste, wie viel er vertrug – nämlich relativ viel. Außerdem hatte er eine sehr persönliche Maxime, die da lautete: je besser, desto weniger. Ergo trank er bevorzugt gute bis sehr gute Weine, diese aber mit Genuss und in entsprechend kalkulierten Mengen. Hingegen war bei der gestrigen Bar mit ihren abgefahrenen Drinks die Katastrophe vorprogrammiert gewesen. Daiquiri, Mojito, Caipirinha, Tequila Sunrise … An die Reihenfolge konnte er sich nicht mehr erinnern.

«Na, wie geht’s dir?», begrüßte ihn Dominik. Dabei klatschte dieser eine mitgebrachte Mappe so heftig auf den Tisch, dass das Wasserglas und Emilios Gehirnzellen Wellen schlugen.

«Ausgezeichnet», antwortete Emilio.

«Was war mit dir und der rothaarigen Frau?», fragte Dominik. «Dieser Marion?»

«Marion? Eine Dame mit diesem Namen ist mir unbekannt», antwortete Emilio wahrheitsgemäß. Immerhin wusste er, dass er heute alleine aufgewacht war.

«Schade, die war ganz scharf auf dich.»

«Muss ja eine tolle Frau gewesen sein», grummelte Emilio, «wenn ich mich nicht mal an sie erinnern kann.»

Er deutete auf die Mappe, die Dominik mitgebracht hatte.

«Hast du was rausgefunden?», fragte er.

«Wein oder nicht Sein, das ist hier die Frage.»

«Verschone mich mit Hamlet.»

«Du hattest recht», sagte Dominik, «der Wein in der Flasche ist vergiftet. Und zwar mit einem sehr speziellen und schon in niedriger Dosis letalem Wirkstoff, der in der Tat schwer nachzuweisen ist. Deshalb hat es länger gedauert.»

Von einer Sekunde auf die andere fühlte sich Emilio hellwach.

«Reicht ein Glas, um jemanden umzubringen?», fragte er.

«Ein Fingerhut voll würde völlig genügen», antwortete Dominik. «Um es exakt zu beschreiben, handelt es sich um ein Derivat, dessen toxische Wirkung aufgrund einer Hydroxylierung …»

«So genau will ich es nicht wissen. Es reicht mir, dass es sich tatsächlich um Gift handelt, das zum Tode führen kann.»

«Das Toxin kann nicht nur zum Tode führen, es tut das sogar ganz sicher. Steht übrigens alles in der Mappe. Kannst es da genau nachlesen.»

«Werde ich machen. Frage: Wenn ich dir einige tausend Flaschen überlasse, könntest du jede einzelne daraufhin überprüfen, ob sie das Gift enthält?»

«Natürlich könnte ich das.»

«Wie lange würde das dauern?»

Dominik rieb sich nachdenklich die Nase. «Nun, ich schätze mal vier bis fünf Jahre. Wie viele tausend Flaschen sind es genau?»

Emilio winkte ab. «Vergiss es. War nur so eine Idee.»

Dominik grinste. «Eine nette Idee.»

«Andere Frage: Wie und wo kann man sich diesen Giftstoff beschaffen?»

«Wir leben im Zeitalter des Internets. Da kannst du dir sogar Baupläne für eine Atombombe runterladen. Unser spezielles Toxin kann man selbst herstellen, dazu braucht es nicht sehr viel mehr als etwas chemische Grundkenntnisse, einen Glaskolben und einen Bunsenbrenner. Wie es geht, lässt sich im Web nachlesen.»

«Es ist also leicht herzustellen und gleichzeitig schwer nachzuweisen?»

«Das ist leider kein Widerspruch.»

Dominik sah auf die Uhr. «Ich hab gleich Vorlesung. Gibt’s noch was, was ich für dich tun kann?»

Emilio schüttelte den Kopf. «Ich fürchte, nein. Den restlichen Wein kannst du behalten.»

«Ich werde ihn vorschriftsgemäß entsorgen.» Dominik sah ihn fragend an. «Du sagtest, es handelt sich um Mord?»

Emilio grinste. «Guter Versuch. Aber ich habe gar nichts gesagt.»

Dominik stand lächelnd auf und gab Emilio die Hand. «Na egal. Schön, dass wir uns wiedergesehen haben. Das nächste Mal bring bitte einen Wein mit, den wir trinken können.»

«Das mach ich, versprochen. In die Bar von gestern Abend gehe ich jedenfalls nicht mehr, so viel steht fest.»

10

Hieronymus Pletzer lief auf der Suche nach Franz Egger durch die Rebzeilen. Denn zu den Aufgaben seines Kellermeisters zählte nicht nur die gesamte Kellerwirtschaft, also die Verarbeitung der Trauben, die Überwachung des Gärprozesses, die weiteren Verarbeitungsstufen des Weins bis hin zur Lagerung und Abfüllung, sondern auch die regelmäßige Kontrolle der Rebsorten im Weinberg. Egger machte das gut, er war ein Mann mit viel Erfahrung. Hieronymus vertraute ihm.

Als er ihn gefunden hatte, genügte ein erster Blickkontakt, und Egger schien zu ahnen, was Hieronymus ihm sagen wollte.

«So, wie du ausschaust, ist also tatsächlich Gift in unserem Lagrein, richtig?»

Hieronymus nickte. «Emilio hat gerade angerufen. Das Toxin konnte eindeutig nachgewiesen werden. Jetzt stecken wir wirklich bis zum Hals in der Scheiße.»

«Ich hab’s befürchtet. Was machen wir?»

«Wir müssen sowieso abwarten. Dieses Erpresserschwein hat ja nur die geforderte Summe genannt. Bezüglich der Übergabe würde er sich wieder melden, hat er geschrieben.»

«Wird nicht lange dauern.»

«Glaube ich auch. Wahrscheinlich wollte er uns nur etwas Zeit geben, um den Wein zu überprüfen.»

«Und das Lösegeld zu beschaffen.»

Hieronymus zuckte mit den Schultern. «Da kann er lange warten. Ich hab’s nicht. Und selbst wenn ich es hätte, würde ich nicht bezahlen.»

«Bist du sicher?»

«Ich hab’s nicht, und ich kann’s nicht beschaffen, da bin ich mir sicher.»

«Also?»

Hieronymus nahm seinen Kellermeister am Arm.

«Komm, lass uns ein bissel gehen, das tut gut. Den Kopf durchlüften.»

Sie liefen schweigend bis ans Ende der Rebzeile. Hieronymus strich nachdenklich über die Blüte einer Rose. Sie hatten bei allen Rebzeilen Rosen gepflanzt, was nicht nur schön fürs Auge war, die Rosen dienten auch als Frühindikator für mögliche Krankheiten. Sie waren empfindlicher als die Weinreben.

«Emilio kommt am späten Nachmittag zurück. Er hat gesagt, wir sollen bis dahin eine Liste mit möglichen Verdächtigen erstellen.»

Egger sah Hieronymus ratlos an. «Wie soll das gehen? Wir kennen doch keine Erpresser?»

«Nein, oder vielleicht doch? Emilio meint, dass es kein Zufall sein kann, dass ausgerechnet wir erpresst werden. Es gebe andere Weingüter, die das Lösegeld viel leichter aufbringen könnten. Warum also wir?»

Egger setzte sich auf eine Holzbank, von der aus man einen schönen Blick über das Tal hatte. Aber natürlich hatte er dafür jetzt keinen Sinn. Hieronymus lief vor ihm auf und ab.

«Emilio sagt, dass es dafür zwei Gründe geben könnte. Entweder ist es einer, der sich bei uns gut auskennt und weiß, wie man sich ins Weinlager schleichen kann. Oder es gibt jemanden, der auf mich einen Hass schiebt und mir eine reinwürgen will.»

«Wer sollte dich hassen? Das ist doch Blödsinn.»

«Oder der Täter ist beides in einer Person. Einer, der sich auskennt und der mich nicht mag. Das sei am wahrscheinlichsten, hat der Emilio gesagt. Deshalb braucht er von uns eine Liste mit allen Verdächtigen.»

Hieronymus setzte sich zu seinem Kellermeister auf die Bank und holte Block und Stift aus der Tasche.

«Jetzt ist unsere Phantasie gefordert. Wer käme, rein theoretisch, in Frage?»

«Niemand», sagte Egger entschieden. «Wir kennen doch alle unsere Leute, da ist keiner dabei, der so was tun würde.»

«Glaube ich auch nicht. Aber lass uns mal nachdenken. Was ist mit Mario?»

Egger kratzte sich am Kopf. «Den wir vor einem Monat rausgeschmissen haben, weil er immer zu spät gekommen ist?»

«Genau den. Der mag uns nicht, so viel steht fest. Und er kennt sich bei uns aus.»

«Aber Mario ist nicht besonders hell im Kopf.»

«Vielleicht hat er einen Komplizen.»

«Hast recht, den Mario kannst du auf deine Liste schreiben. Aber dann ist auch schon Schluss.»

Hieronymus kaute auf dem Stift herum. Ihm fiel schließlich der Architekt ein, von dem die modernen Umbauten auf seinem Weingut stammten.

«Ich hätt noch einen. Der Ignaz ist stinkesauer auf mich.»

«Weil er spinnt. Er soll froh sein, dass er für dich arbeiten durfte. Wie kommt er auf die Schwachsinnsidee einer neuen Honorarforderung. Ist doch klar, dass du sie nicht zahlst.»

«Außerdem hat mich sein Planungsfehler bei der Verglasung viel Geld gekostet. Natürlich zahle ich nicht, das weiß er. Mein Anwalt hat ihm klargemacht, dass er vor Gericht keine Chance hat. Im Gegenteil, er muss froh sein, dass ich ihn nicht wegen seines Pfuschs auf Schadensersatz verklage.»

«So gesehen hätte er ein Motiv, da muss ich dir zustimmen. Als Architekt kennt er die Räumlichkeiten wie kaum ein anderer.»

«Er selbst hat die Belüftung im Flaschenkeller eingebaut.»

«Und weil er seine Honorarforderung auf legalem Weg nicht durchsetzen kann, versucht er es jetzt mit dieser feigen Erpressung. Ja, das wäre möglich.»

Hieronymus notierte den Namen: Ignaz Aufschnaiter.

«Aber ich glaub nicht wirklich, dass er dahintersteckt», räumte er ein. «Wir waren mal befreundet. So was würde er nicht tun.»

«Ich kann’s mir auch nicht vorstellen. Aber wenn der Baron eine Liste will, gehört er drauf.»

«Ja, sonst macht sie keinen Sinn. Emilio kann ihm ja mal auf den Zahn fühlen.»

Der Kellermeister schnippte mit den Fingern. «Jetzt fällt mir auch jemand ein: Der Ferry Schwaiger hätte auch ein Motiv. Und er kennt unser Weingut fast so gut wie sein eigenes.»

Hieronymus wusste, worauf Egger anspielte. Er hatte den benachbarten Weingutsbesitzer vor einigen Monaten bei Verhandlungen mit einem wichtigen Vertriebspartner für den deutschen Markt aus dem Feld geschlagen. Nicht Ferry hatte den erhofften Exklusivvertrag bekommen, sondern er. Das hatte dem Ferry Schwaiger fürchterlich gestunken, aber so war das Geschäftsleben. Er hatte eben die besseren Konditionen anbieten können.

«Glaube ich nicht», sagte Hieronymus, «der Ferry wird seine Weine auch so los.»

«Na klar, aber er ist ziemlich angefressen. Er erzählt herum, dass du ihn mit unfairen Tricks ausgebootet hättest.»

«So ein Schmarrn. Mit dem Ferry muss ich mal reden.»

«Könnte doch sein, dass er dir schaden will. Außerdem braucht er Geld, weil er neue Gärtanks kaufen will.»

Hieronymus schüttelte ungläubig den Kopf. «Kein Winzer würde einem anderen den Wein vergiften. Der Wein ist uns allen heilig. So was ist tabu.»

Egger deutete auf den Block. «Aber du musst seinen Namen trotzdem aufschreiben.»

«Ja, mach ich. Der Ferry betrügt auch beim Kartenspielen.»

Sie saßen noch eine Weile beieinander. Aber es fiel ihnen beim besten Willen niemand mehr ein. Hieronymus fand das ganz in Ordnung. Er hatte lieber Freunde um sich als Feinde.

«Wir müssen später die Liste mit unseren Mitarbeitern ausdrucken, die will der Emilio auch noch haben.»

«Von denen war’s keiner, für unsere Leute lege ich meine Hand ins Feuer.»

Hieronymus nickte. «Ich auch. Wir machen es trotzdem. Emilio ist auf der Rückfahrt und will gegen sieben bei uns vorbeischauen. Hast du Zeit?»

«Na klar. Bin gespannt, was er zu berichten hat.»

11

Der Nachmittag war für alle Beteiligten wenig ereignisreich. Phina Perchtinger setzte ihre Arbeit an den Reben fort. Das war zwar monoton, aber sie mochte es, draußen zu sein und ihren Weinstöcken einen Liebesdienst zu erweisen. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussah. Sie zitierte gerne den römischen Autor Lucius Columella, der als vielleicht Erster geschrieben hatte, dass die Grundlagen für einen guten Wein im Weinberg gelegt werden. Heute gab es bei der Vinifikation im Keller raffinierte Techniken, um das Beste aus dem Wein herauszukitzeln. Aber wenn keine Qualität da war, konnte man sie auch nicht herbeizaubern. Guter Wein entstand im Weinberg. Punkt. Ausrufezeichen! Und weil jeder Weinstock nur so viele Trauben tragen sollte, wie ihm guttat, legte Phina großen Wert auf die «grüne Lese», bei der überzählige Trauben weggeschnitten wurden. Genauso gehörte das Entfernen von Blättern dazu, um eine für die jeweilige Rebsorte optimale Sonneneinstrahlung herbeizuführen. Für diese Tätigkeit brauchte man viel Erfahrung. Deshalb machte sie es selbst. Das kostete Zeit, viel Zeit. Aber es war den Aufwand wert – später würden es ihr die Aromen im Glas danken.

Derweil lag Emilios verstorbene Tante Theresa in ihrem Sarg. Sie konnte sich nicht mehr an ihrem geliebten Eierlikör erfreuen. Sie hatte auch nichts davon, dass der Friedhof in Meran, der, genau genommen, in der Nachbargemeinde Algund lag, schön anzusehen war. Auch konnte sie sich nicht mit anderen Begrabenen unterhalten. Mit Franz Tappeiner hätte sie viel zu plaudern gehabt. Der 1902 verstorbene österreichische Arzt und Botaniker hatte den nach ihm benannten Tappeinerweg angelegt, auf dem sie zu Lebzeiten am Fuße des Küchelbergs so gerne promenierte. Jetzt lagen auf ihrem Grab Kränze und Blumengestecke. Es brannten Kerzen. Sie war noch nicht lange in ihrem Sarg. Aber sie würde für immer dort bleiben.