4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

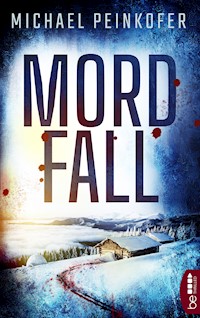

- Herausgeber: beTHRILLED

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Winter-Krimi mit Peter Fall

- Sprache: Deutsch

Wird er das Dorf je verlassen können? Der packende zweite Teil um Krimiautor Peter Fall!

Noch immer sitzt Schriftsteller Peter Fall in dem kleinen Bergdorf fest. Es gelingt ihm einfach nicht, den Ort zu verlassen. Was geht hier vor?

Ein uraltes Geheimnis macht das Dorf zu etwas Besonderem. Seine Bewohner wollen es um jeden Preis bewahren und schrecken dabei sogar vor Mord nicht zurück. Und so erkennt Peter langsam, dass er den wahren Mörder doch noch nicht gefunden hat. Denn nichts, wirklich NICHTS ist in diesem Fall so, wie es scheint ...

Die spannende und fesselnde Fortsetzung von SchneeFall.

»Das Allgäu hat Bemerkenswertes hervorgebracht: die schönsten Berge, die glücklichsten Kühe - und die sauspannenden und fantasievollen Bücher des großartigen Kollegen Michael Peinkofer.« Michael Kobr/Volker Klüpfel

eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 364

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Inhalt

Cover

Weitere Titel des Autors bei Bastei Lübbe

Über dieses Buch

Über den Autor

Titel

Impressum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Nachwort

Weitere Titel des Autors bei Bastei Lübbe

SchneeFall

Die Erben der schwarzen Flagge

Das Buch von Ascalon

Das verschollene Reich

Der Wind und die Wahrheit

Die Bruderschaft der Runen

Das Vermächtnis der Runen

Die Runen der Freiheit

Bloodcast

Sarah Kincaid Reihe:

Der Schatten von Thot

Die Flamme von Pharos

Am Ufer des Styx

Das Licht von Shambala

Über dieses Buch

Wird er das Dorf je verlassen können? Der packende zweite Teil um Krimiautor Peter Fall!

Noch immer sitzt Schriftsteller Peter Fall in dem kleinen Bergdorf fest. Es gelingt ihm einfach nicht, den Ort zu verlassen. Was geht hier vor?

Ein uraltes Geheimnis macht das Dorf zu etwas Besonderem. Seine Bewohner wollen es um jeden Preis bewahren und schrecken dabei sogar vor Mord nicht zurück. Und so erkennt Peter langsam, dass er den wahren Mörder doch noch nicht gefunden hat. Denn nichts, wirklich NICHTS ist in diesem Fall so, wie es scheint …

eBooks von beTHRILLED – mörderisch gute Unterhaltung.

Über den Autor

Michael Peinkofer, Jahrgang 1969, studierte in München Germanistik, Geschichte und Kommunikationswissenschaft. Seit 1995 arbeitet er als freier Autor, Filmjournalist und Übersetzer. Unter diversen Pseudonymen hat er bereits zahlreiche Romane verschiedener Genres verfasst. Bekannt wurde er durch den Bestseller Die Bruderschaft der Runen und der Abenteuerreihe um Sarah Kincaid, deren abschließender vierter Band mit Das Licht von Shambala vorliegt. Michael Peinkofer lebt mit seiner Familie im Allgäu.

MICHAEL PEINKOFER

MORDFALL

beTHRILLED

Digitale Neuausgabe

»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG

Copyright © 2015 by Michael Peinkofer

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Autoren- und Verlagsagentur Peter Molden, Köln.

Für diese Ausgabe:

Copyright © 2015/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Stefan Bauer

Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven von © standret/iStock/Getty Images Plus; Patchakorn Phom-in/iStock/Getty Images Plus

eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf

ISBN 978-3-7517-1755-7

be-thrilled.de

lesejury.de

1

Er starrte hinab.

Auf die dunkelgrüne Fläche unter ihm, die wie ein drohender Höllenschlund zurückstarrte, eingepfercht zwischen engen Felswänden und dem Wasserfall, der aus der Höhe hinabstürzte, nur um von dem dunklen Loch verschlungen zu werden, das auch ihn verschlingen würde, sobald seine Füße das Holz verließen.

Er verengte die Augen zu schmalen Schlitzen und versuchte, die Oberfläche mit scharfen Blicken zu durchdringen. Doch das Sonnenlicht drang nicht bis hinab zum Wasser, und was immer sich unter der Oberfläche befinden mochte, war nicht zu erkennen.

Es war ein Sprung ins Ungewisse.

Alles in ihm verkrampfte sich. Schweiß trat ihm auf die Stirn, obwohl es kühl war im Wald, und er hatte das Gefühl, seinen eigenen Pulsschlag hämmern zu hören, der herrschenden Stille zum Trotz.

»Geh, worauf wartest denn noch?«

»Jetzt spring endlich! Los!«

Er hatte keine Ahnung, wer ihm die Worte zurief, aber sie waren voller Ungeduld, nötigten ihn, etwas zu tun, das er nicht tun wollte. Dennoch war ihm klar, dass er keine andere Wahl hatte. Er schloss die Augen, und alles um ihn herum – der Wald, die Felsen, der Wasserfall und selbst die hämisch grinsenden Gesichter – verschwand. Von einem Fuß auf den anderen tretend, arbeitete er sich bis an den äußersten Rand des Holzbretts vor, wissend, dass jenseits davon die Tiefe wartete.

»Aber geh, warum machst denn die Augen zu?«, fragte jemand. »Hast vielleicht Angst, sag bloß?«

Er schüttelte krampfhaft den Kopf.

Er wollte ja springen, hatte es sich ernstlich vorgenommen, aber seine Beine weigerten sich, den entscheidenden Schritt nach vorn zu tun. Er brachte es nicht fertig. Nicht heute. Und vermutlich auch an keinem anderen Tag, selbst wenn man ihn dafür lebenslang als Versager und …

Ein harter Stoß zwischen die Schulterblätter unterbrach seine Gedanken.

Einen Moment lang rang er nach Atem, während er gleichzeitig nach vorn kippte, hinaus ins Leere. Jäh riss er die Augen auf, sah das Wasser tief unter sich. In einem Reflex fuchtelte er mit den Armen, versuchte, sich irgendwo festzuhalten. Aber da war nur leere Luft, und einen Lidschlag später stürzte er kopfüber in das Felsloch, begleitet von johlendem Gelächter, während er selbst aus Leibeskräften schrie.

Er hörte noch, wie der Fels seinen Schrei zurückwarf, dann tauchte er auch schon ein.

Das eiskalte Wasser der Gumpe verschlang ihn mit Haut und Haar. Ringsum sah er nichts als verschwommenes Grün und Luftblasen, die in die Höhe stiegen, während er selbst wie ein Stein in die Tiefe sank, unaufhaltsam, immer weiter.

Er kämpfte dagegen an, strampelte mit Armen und Beinen, hilflos wie ein Kind, um wieder zurück zur Oberfläche zu kommen, aber es gelang ihm nicht. Ein unwiderstehlicher Sog hatte von ihm Besitz ergriffen. Vergeblich versuchte er, sich davon zu befreien – der Sog gab ihn nicht wieder frei. Die klamme Hand eines dunklen Todes hatte ihn gepackt und zog ihn hinab.

Er merkte, wie ihm die Luft knapp wurde, spürte, wie seine Lungen zu brennen begannen. Mit verzweifelter Kraft verstärkte er seine Bemühungen, schlug panisch mit Armen und Beinen – doch der Tiefe war es gleichgültig.

Unaufhaltsam verschlang sie ihn, und während er unter Wasser wie von Sinnen schrie und das Gefühl hatte, als wollten seine Lungen bersten, konnte er über sich eine Gestalt am Ufer der Gumpe stehen sehen, schemenhaft und verschwommen.

Hilfesuchend streckte er die Arme nach ihr aus.

Doch sie regte sich nicht.

2

»Und seit wann haben Sie diesen Traum?«

Leonhardt Clement sandte Peter Fall einen fragenden Blick über den Rand seiner Brillengläser zu. Peter zögerte. Es hatte ihn ziemliche Überwindung gekostet, überhaupt jemandem von dieser Sache zu erzählen, und jetzt war er sich nicht mehr ganz sicher, ob es die richtige Entscheidung gewesen war …

»Sehen Sie, Peter« – über Clements gutmütiges Mittfünfzigergesicht huschte ein mildes Lächeln –, »ich bin es gewohnt, dass die Leute mit ihren persönlichen Belangen zu mir kommen.«

»Im Beichtstuhl vielleicht«, räumte Peter ein und machte eine Handbewegung, die das Wohnzimmer des Pfarrers umfasste, einschließlich der Bauernschränke, der Ohrensessel und des kleinen Tischs, an dem sie saßen und Schach spielten. »Das hier ist wohl kaum der richtige Ort dafür.«

»Warum nicht? Falls es Ihnen um das Beichtgeheimnis geht, kann ich Ihnen versichern, dass ich mich nicht nur im Beichtstuhl daran gebunden fühle.«

»Das glaube ich Ihnen«, beschwichtigte Peter. »Aber ich habe nichts zu beichten. Und ich brauche auch keine Absolution.«

»Glauben Sie, dass die Leute deshalb zu mir in den Beichtstuhl kommen? Um Absolution zu erhalten?« Clement lächelte wieder und schüttelte den Kopf. »Einige vielleicht, aber die überwiegende Mehrheit … Wissen Sie, vor einiger Zeit habe ich mal einen Nichtkatholiken getroffen …«

»In dieser Gegend?« Peter hob in gespielter Entrüstung die Brauen. »Wie konnte das nur passieren?«

»… der hat mich gefragt, ob die Katholischen denn sündhafter lebten als andere Menschen, weil sie doch so oft zum Beichten gingen«, fuhr Clement fort, die Zwischenbemerkung schlicht übergehend. »Ich habe ihm gesagt, dass Katholiken nicht besser oder schlechter seien als andere Menschen, aber dass ihre Religion ihnen die Möglichkeit biete, von Zeit zu Zeit etwas Seelenhygiene zu betreiben. Die wenigsten Menschen, die einen Beichtstuhl betreten, haben Todsünden zu beichten. Aber sie werden dazu veranlasst, ein wenig Rückschau zu halten und über sich und ihr Leben nachzudenken. Das kann hin und wieder ganz guttun.«

»Ich verstehe«, versicherte Peter.

Und wenn man doch eine Todsünde zu beichten hat?

»Sie sehen also – auch wenn Sie keine Absolution begehren, bin ich Ihr Mann«, bekräftigte Clement und wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Schachbrett zu. Die anfängliche Ordnung hatte sich aufgelöst. Der Dorfpfarrer, der Weiß spielte, hatte nach zwei starken Eröffnungszügen mindestens ebenso stark nachgelassen, woraufhin Peter die Initiative ergriffen hatte. Er hatte ihn bereits um beide Springer und einige andere Figuren erleichtert und trieb ihn nun Zug um Zug in die Enge.

»Das würde ich nicht tun«, warnte Peter, als Clement einen seiner Läufer bewegen wollte. »Andernfalls ist die Partie in zwei Zügen zu Ende.«

Clements kurze Finger zuckten von der Figur zurück, als hätte sie ihm einen elektrischen Schlag versetzt. »Allmächtiger!«, rief er. »Was habe ich nun wieder übersehen?«

»Wenn Sie den Läufer von dort fortbewegen, ist Ihre Dame ohne Schutz – und ohne sie steht Ihr König im Schach«, erklärte Peter achselzuckend. »Es ist nur eine Frage von Aktion und Reaktion.«

»Darin war ich nie sehr gut«, gestand der Pfarrer und setzte statt des Läufers einen Bauer vor, was ihm unverfänglicher erschien. »Dem Herrn hat es gefallen, mich mit anderen Stärken auszustatten.«

Das stimmt allerdings …

»Seit ich hier in Fall bin«, eröffnete Peter.

»Wie bitte?« Clement sah ihn verwirrt an.

»Der Traum«, brachte Peter in Erinnerung. »Sie haben mich gefragt, wie lang ich ihn schon habe – seit ich hier bei Ihnen in Fall bin.«

»Verstehe. Und können Sie ihn sich irgendwie erklären?«

»Nicht wirklich«, verneinte Peter.

Lügner.

Durch die Gläser seiner Nickelbrille sah Clement ihn durchdringend an. »Nun«, meinte er dann, »ich bin zwar kein Psychologe, sondern nur ein einfacher Dorfpfarrer, aber wenn dieser Traum Sie tatsächlich regelmäßig quält, so würde ich sagen, dass Sie etwas zu verarbeiten haben.«

Peter schnaubte. »Was denn zum Beispiel?«

»Das weiß ich nicht. Vermutlich etwas, das in Ihrer Vergangenheit liegt. Wie es heißt, sind Träume der Spiegel unserer Seelen, nicht wahr?«

»Womit wir in Ihrem Metier wären.«

»Ganz recht«, bestätigte der Priester, Peters leisen Spott einfach überhörend. »Und ich würde sogar noch weiter gehen: Wenn dieser Traum Sie tatsächlich erst verfolgt, seit Sie hier bei uns in Fall sind, muss mehr dahinterstecken. Womöglich, mein lieber Peter, hat der Allmächtige Sie genau aus diesem Grund hierhergeführt, in das Dorf, das kurioserweise Ihren Namen trägt … mal ganz abgesehen davon, dass Sie geholfen haben, den scheußlichsten Mordfall in der Geschichte von Fall aufzuklären«, fügte er hinzu.

»Schach«, sagte Peter nur.

»Schon?« Clement starrte auf das Spielfeld, als hätte es sich vor seinen Augen in ein Brotzeitbrettl verwandelt, komplett mit Radi, Brezn und Obatzdem. Ein wenig hilflos fasste er bald diese, bald jene Figur an, nur um festzustellen, dass er die Niederlage nicht mehr verhindern konnte und jeder Zug sein letzter sein würde.

Mit leisem Seufzen fügte er sich schließlich in das Unausweichliche. »Sie haben gewonnen, Peter«, erkannte er an. »Schon wieder.«

»Darf ich Sie etwas fragen?«

»Natürlich.«

»Warum bestehen Sie auf diesem Ritual?«

»Auf welchem Ritual?«

»Nun, seit einer Woche treffen wir uns jeden Vormittag zu einer Partie Schach, dabei sind Ihre Kenntnisse um das Spiel … nun ja …«

»Erbärmlich«, half Clement mit nachsichtigem Lächeln aus. »Sagen Sie es ruhig. Und jetzt fragen Sie sich, warum mir die Lust daran trotzdem noch nicht vergangen ist?«

»Ein wenig«, gab Peter zu.

»Wer sagt denn, dass man ein Spiel nur dann gerne spielen darf, wenn man es gewinnt?«, fragte der Pfarrer statt einer Antwort.

»Nun – niemand«, gestand Peter zögernd. »Ich verstehe nur nicht …«

»Warum ich trotzdem meine Freude daran habe? Nun, aus drei Gründen«, zählte Clement auf: »Erstens mag ich es, Sie zu treffen und mich mit Ihnen über Gott und die Welt zu unterhalten – und das meine ich durchaus im wörtlichen Sinn.«

»Danke sehr. Aber dazu bräuchten wir nicht Schach zu spielen.«

»Zweitens«, fuhr Clement unbeirrt fort, »lehrt mich das Schachspiel mit Ihnen Demut, weil es mich Tag für Tag aufs Neue an meine eng bemessenen Schranken erinnert. Und drittens bietet sich dadurch regelmäßig Gelegenheit, mit diesen wunderbaren Figuren zu spielen. Sind sie nicht herrlich?«

»Allerdings.« Peter nahm den schwarzen König zur Hand und betrachtete ihn eingehend. Die Figuren waren offenkundig von Hand geschnitzt, und das mit großem Geschick. Wer immer sie gefertigt hatte, hatte es verstanden, jeder von ihnen eine eigene Persönlichkeit zu verleihen. Bauern, Läufer, Türme, Damen und Könige – sie alle hatten filigrane Gesichter, von denen einige Peter sogar entfernt bekannt vorkamen, aber wahrscheinlich bildete er sich das nur ein. Die Türme blickten in stoischer Gelassenheit, während den beiden Damen und den Läufern eine gewisse Blasiertheit nicht abzusprechen war. »Woher stammen sie?«

»Von meinem Vorgänger«, verriet Clement, während er daranging, die Figuren sorgfältig in eine alte Zigarrenschachtel zu betten, die mit Watte ausgeschlagen war. »Einundsechzig Jahre lang ist er der Dorfpfarrer von Fall gewesen, ehe der Herr ihn abberufen hat. Der gute alte Laurenz! Als ich als junger Kaplan nach Fall kam, war er bereits sehr schwach. Anfangs dachte ich, er könnte mich nicht leiden, denn er hat mich alle möglichen und unmöglichen Arbeiten verrichten lassen, in denen ich damals nichts als Schikane sehen konnte. Heute weiß ich, dass er mich damit auf dieses Amt vorbereitet hat, und ich werde ihm ewig dafür dankbar sein. Er war es übrigens auch, der mir das Schachspielen beigebracht hat – auch wenn seine Saat, so fürchte ich, auf kargen Boden gefallen ist. Das Schachbrett, so pflegte er stets zu sagen, sei ein Spiegelbild des Lebens. Auf dem Totenbett rief er mich dann zu sich und schenkte mir dieses Brett und die Figuren. Er hat sie, so glaube ich, einst selbst angefertigt. Schon aus diesem Grund sind sie von unschätzbarem Wert für mich.«

»Das kann ich gut verstehen.« Peter nickte. »Zu Hause auf meinem alten Schreibtisch steht ein Bleistifthalter, den Robin mir gebastelt hat – aus einer alten Klopapierrolle. Für andere ist das Ding vermutlich nur scheußlich, aber ich würde mich lieber von meiner Jazzsammlung trennen als davon.«

»Manche Dinge erinnern uns an das, was uns wichtig ist, nicht wahr?« Clement hielt Peter die Schachtel hin, damit dieser die Königsfigur hineinlegen konnte. Dann klappte er mit fast andächtiger Sorgfalt den Deckel zu, stellte die Schachtel auf das Schachbrett, das zwei kleine Scharniere besaß und sich ebenfalls zusammenklappen ließ, und trug beides zusammen zu dem kleinen Schrank, der in der Ecke des Wohnzimmers hing, unmittelbar unter einem geschnitzten Kruzifix. Die Vorsicht, mit der der Pfarrer dabei zu Werke ging, wie er Schachbrett und Figuren in das Schränkchen legte, es gewissenhaft absperrte und dann den Schlüssel in seiner Hosentasche verschwinden ließ, hatte etwas Anrührendes.

»Peter?«, fragte er dann.

»Ja?«

»Waren Sie schon einmal in der misslichen Lage, etwas sagen zu wollen, aber nicht die richtigen Worte dafür zu finden?«

»Natürlich. Jeden Tag«, versicherte Peter grinsend. »Ich bin Schriftsteller, schon vergessen?«

»Sie machen Witze darüber«, stellte Clement fest, der noch immer mit dem Gesicht zum Herrgottswinkel stand, sodass Peter es nicht sehen konnte. »Aber mir ist es durchaus ernst. Was ich Ihnen auf meine unbeholfene Art zu sagen versuche, ist, dass ich niemals …«

In diesem Moment wurde energisch an die Wohnzimmertür geklopft, und noch ehe Clement den Satz beenden konnte, ging die Tür auch schon auf, und Frau Zentner stand auf der Schwelle, seine ebenso beflissene wie asketisch wirkende Haushälterin.

»Hochwürden«, schnarrte sie, »ich sollt’s Ihnen doch sagen, wenn’s so weit is. Sie müssen doch die Glocke läuten. Von wegen der Morgenandacht, wissen S’.«

»Ach ja, richtig.« Der Pfarrer rückte seine Brille zurecht, wirkte einen Augenblick gedankenverloren. Dann wandte er sich zu Peter um, jetzt wieder ganz der Alte. »Tut mir leid, lieber Freund. Die Frauen des Dorfes, allen voran Theresa Grießer und Marlies Mitterer, haben eine Morgenandacht einberufen, um für gedeihliches Wetter zu beten. Der Schneesturm der vergangenen Woche steckt allen noch sehr in den Knochen.«

»Sie haben sie einberufen?« Peter hob die Brauen. Er hatte das zweifelhafte Vergnügen gehabt, die beiden resoluten Damen kennenzulernen.

Theresa Grießer ist die Witwe des örtlichen Bäckers. Sie hat ein Verhältnis mit ihrem Angestellten, das sie streng geheim hält, obwohl die ganze Ortschaft davon weiß … Marlies Mitterer ist die inoffizielle Dorfzeitung, darüber hinaus ist sie auf Verleumdung und üble Nachrede spezialisiert …

»Ich weiß, was Sie denken«, versicherte Clement. »Es ist leicht, sich ein Bild von diesen Damen zu machen. Die beiden geben ja auch reichlich Anlass dazu.«

»Sie sind geschwätzig, verlogen und intrigant«, drückte Peter es ein wenig direkter aus. »Ist es das, was Sie meinen?«

»Nun, vielleicht sind sie das«, gestand Clement ein. Er errötete ein wenig ob Peters Offenheit. »Aber sie haben auch ihre guten Seiten, glauben Sie mir. Auch wenn sie es verstehen, sie gut zu verbergen …«

»Wie stellen Sie das nur an, Hochwürden?«

»Wovon sprechen Sie?«

»Ihre Gutmütigkeit, Ihre schier unendliche Geduld«, erklärte Peter. »Sie versuchen stets, nur das Positive an Ihren Schäfchen zu sehen.«

»Weil sie genau das sind«, erklärte der Pfarrer achselzuckend, »Schäfchen, deren Obhut der Herr mir anvertraut hat. Deshalb bin ich hier, das ist meine Aufgabe hier in Fall. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, lieber Freund. Sosehr ich es bedaure, unser Gespräch wird bis morgen warten müssen.«

»Dann bis morgen«, bestätigte Peter und erhob sich vom Sofa, was ihm infolge des Weißbiers, das sie zum Schachspiel getrunken hatten, nicht ganz leichtfiel.

Die beiden Männer verabschiedeten sich, förmlich und mit Handschlag, obwohl Peter stets das Bedürfnis verspürte, den unscheinbaren Mann mit dem Priesterkragen und dem sauber gescheitelten Haar in aller Herzlichkeit zu umarmen. Von allen Leuten, die in Fall lebten, war Leonhardt Clement ihm in den vergangenen beiden Wochen am meisten ans Herz gewachsen. Von Lena Hofer und ihrem kleinen Sohn Nikolas natürlich abgesehen. Und von Harry Quinn, der sich mit trockenem hanseatischen Humor vom ersten Tag an als Kumpel empfohlen hatte.

Sein Verhältnis zu Clement war völlig anderer Natur. Sie siezten einander, vermutlich, weil sie den Zeitpunkt verpasst hatten, an dem man zum Du hätte übergehen sollen; vielleicht war die förmliche Ansprache aber auch natürlicher Ausdruck des gegenseitigen Respekts, den beide füreinander empfanden. Clement, so nahm Peter an, schätzte ihn für seine Offenheit, seinen Sinn für Gerechtigkeit und sein analytisches Denken, das ihm, dem Gemütsmenschen, so völlig fehlte. Und Peter wiederum schätzte Clement, weil der ihm stets das Gefühl gab, dass trotz aller menschlichen Fehler irgendwie doch noch alles gut werden konnte.

Und ich habe eine Menge Fehler gemacht …

Als Peter an diesem Morgen das Pfarrhaus verließ, tat er es mit einem seltsamen Gefühl im Magen. Den Grund dafür konnte er nicht benennen, aber ihm war komisch zumute, als er das Gebäude hinter sich ließ und an der Kirche vorbei zum Dorfplatz hinunterging.

Orgelklänge drangen aus der Kirche, die dem heiligen Antonius geweiht war, begleitet von hohen Singstimmen. Die Andacht hatte begonnen.

Doch so sehr die Frauen von Fall an diesem Morgen auch Andacht hielten und um mildes Wetter baten – gegen die dunkel drohenden Wolken, die über dem kleinen Dorf in den Alpen heraufzogen und nach den erst unlängst überstandenen Schrecken neues Unheil bringen würden, vermochten auch sie nichts zu bewirken.

3

Fall hatte sich verändert.

Als Peter vor rund zehn Tagen in das Dorf gekommen war, das bizarrerweise seinen Namen trug und sich in einem engen Talkessel befand, von steil aufragenden Berghängen umgeben, war es unter Schneemassen fast erstickt; ein Jahrhundertschneesturm war über die Alpen hinweggefegt und hatte Fall für einige Tage völlig von der Außenwelt abgeschnitten. Inzwischen jedoch hatte der Schneefall aufgehört, und es war wärmer geworden, sodass die weißen Massen rasch schmolzen und ein wenig ansehnliches Bild hinterließen. Wasserlachen standen überall, so tief, dass man beinahe darin ertrinken konnte, und der wenige Schnee, der noch auf den Dächern lag, war grau und schmutzig; die Hauptstraße und der Dorfplatz waren inzwischen wieder frei, dafür jedoch von Schlaglöchern übersät, und auf den weniger befahrenen Wegen lag brauner Matsch; allenthalben schmolz, troff und plätscherte es, und wo sich der Winter endlich geschlagen gab, traten Häuser zutage, die ohne die meterdicke Dekoration aus glitzerndem Weiß schon sehr viel weniger idyllisch und märchenhaft wirkten, als es Peter zu Beginn erschienen war.

Fast alles war vom langen und schweren Winter in Mitleidenschaft gezogen, manches renovierungsbedürftig. Die Telefonverbindungen ins Tal, die durch den Lawinenabgang gekappt worden waren, waren noch nicht wieder repariert worden, vermutlich würde es Wochen brauchen, um sie wieder instand zu setzen. Die Dächer einiger Scheunen waren von der Schneelast eingedrückt worden, Maschinen und Fahrzeuge hatten Rost angesetzt. Kurz: Je mehr von Fall zutage trat, desto offensichtlicher wurde, dass es der Ortschaft nicht besonders gut ging. Aber wie Peter erfahren hatte, gab es ja einen Plan, der dies grundlegend ändern sollte.

»Guten Morgen, Peter!«

»Grüß Gott, Herr Fall! Waren Sie wieder beim Hochwürden?«

»Sehen wir uns heut Abend beim Schafkopf?«

Der Gang über den Dorfplatz glich einem Klassentreffen. Es war kaum zu glauben, mit welcher Vertrautheit und Wertschätzung die zu Beginn so verschlossenen Faller Bürger Peter begegneten – ihm, dem völlig Fremden, der wider Willen in ihrem Dorf gestrandet war und der wer weiß was darum gegeben hätte, wieder aus diesem Ort zu entkommen, an dem es weder Telefon noch Internet noch Funk- oder Satellitenempfang gab.

Seither jedoch hatte sich viel geändert.

Zum einen hatte Peter entscheidend dazu beigetragen, den Mord an Annegret Moser aufzuklären, einer jungen Frau aus München, die seit einigen Jahren in Fall gelebt hatte und die am Tag nach Peters Ankunft in der Nähe des Friedhofs tot aufgefunden worden war. Die Faller – allen voran ihr Bürgermeister Ludwig Blaufelder – hatten zunächst geschlossen Emil Lenz verdächtigt, den geistig behinderten Sohn des örtlichen Automechanikers. Die Wahrheit, die Peter schließlich ans Licht gebracht hatte, war eine andere gewesen, und sie war unbequem. Dennoch begegneten die Leute von Fall Peter seither mit Respekt und Anerkennung.

Dass sie ihn darüber hinaus inzwischen fast wie einen der Ihren behandelten, hatte jedoch noch einen anderen Grund – nämlich den, dass Peter trotz aller Beteuerungen, in die moderne Welt zurückkehren und wieder die Segnungen von Handy und Internet in Anspruch nehmen zu wollen, nach Fall zurückgekehrt war.

Wie genau es dazu gekommen war, wusste er selbst nicht zu sagen; dass seine Rückkehr keineswegs so freiwillig erfolgt war, wie es den Anschein gehabt haben musste, hatte Peter niemandem erzählt. Auch er selbst vermied es, länger darüber nachzudenken; er nahm an, dass es die Macht des Unterbewussten gewesen war, die ihm einen Streich gespielt und ihn zur Umkehr veranlasst hatte. Das war die einzige Möglichkeit.

Jedenfalls die einzige, die Sinn ergibt.

Ein zweites Mal hatte er gar nicht mehr versucht, Fall zu verlassen. Teils aus der irrationalen Furcht heraus, sein zweiter Versuch könnte genauso enden wie der erste; vor allem aber, weil er einen wirklich guten Grund gefunden hatte, in Fall zu bleiben.

Bevor Peter in dieses Dorf gekommen war, war sein Leben ein Scherbenhaufen gewesen.

Die Scheidung von seiner Frau Nicole, das Getrenntsein von seinem Sohn Robin, der Umzug in eine neue Wohnung: All das hatte ihm schrecklich zugesetzt und ihn in die heftigste Schreibkrise seiner Karriere gestürzt. Das letzte Manuskript, das er beim Verlag abgeliefert hatte, war so schlecht gewesen, dass Anton Burgstein, der Verleger persönlich, ihn zu sich zitiert und ihm die Leviten gelesen hatte. Ein Aufenthalt in Burgsteins Chalet in den Alpen hatte es richten und Peter die notwendige Ruhe und das entsprechende Umfeld verschaffen sollen, um einen neuen Bestseller zu schreiben. Doch auf dem Weg dorthin war Peters Mietwagen – ein Audi TT mit moderner Winterausrüstung – von einer Lawine erfasst und von der Straße gerissen worden. Danach erinnerte er sich an nichts mehr bis zu seinem Erwachen in Fall. Und seither hatte sich alles zum Besseren gewendet.

Vor seiner Ankunft an diesem Ort hatte Peter das Gefühl gehabt, dass alles, was er tat, herzlich sinnlos war – die Aufklärung des Mordes an Annegret Moser jedoch hatte ihm klargemacht, dass das kriminalistische Wissen, das er sich im Lauf seiner schriftstellerischen Tätigkeit angeeignet hatte, durchaus zu etwas gut war. Nicht nur, dass er seine Schreibblockade überwunden hatte, sein Leben war auch dabei, wieder ins Gleichgewicht zu kommen, hatte wieder einen Sinn und eine Mitte, und beides trug einen Namen.

Lena Hofer.

Als Peter die Dorfstraße hinunterging und sich der Pension ›Friedrich‹ näherte, die die junge Frau betrieb, merkte er, wie sich sein Pulsschlag beschleunigte. Er freute sich darauf, sie zu sehen, war glücklich in ihrer Nähe – und das war der springende Punkt.

Peter wusste nicht, wann er das letzte Mal so etwas wie Glück empfunden hatte. Seine Beziehung mit Nicole, die Liebe zu seinem kleinen Sohn, sein beruflicher Erfolg – all das hatte die Leere nicht ausfüllen können, die in ihm genagt und sich immer weiter ausgebreitet hatte, verzehrend wie ein Geschwür. Woher diese Leere gekommen war, hatte er nicht zu sagen vermocht. Rupert, sein Lektor und gleichzeitig auch sein bester Freund, hatte ihm geraten, einen Seelendoktor aufzusuchen, aber Peter hatte strikt abgelehnt. Er brauchte keinen Psychiater, der in seiner Vergangenheit herumkramte und schließlich mit der Erkenntnis glänzte, dass man ihn zu früh auf den Topf gesetzt hatte. In der Folge hatte er alles verloren: zuerst die Menschen, die er liebte, dann auch seinen Erfolg. Geblieben war nur die Leere, diese schreckliche, sinnlose Leere … bis er nach Fall gekommen war. Ausgerechnet hier hatte Peter alles gefunden, was er brauchte.

Eine glückliche Beziehung.

Ein ruhiges Plätzchen, um zu arbeiten.

Eine inspirierende Umgebung.

Und eine Lederhose …

Peter konnte es selbst kaum glauben, dass er das verdammte Ding, das noch von Lenas Vater stammte, inzwischen gerne trug. Als Junge hatte man ihn dazu gezwungen, bayerische Tracht anzuziehen, jeden Sommer, wenn es in den Ferien in die Alpen gegangen war, und er hatte sich geschworen, dass er in seinem ganzen Leben niemals wieder Lederhosen tragen würde.

Ein Irrtum.

Wie so vieles.

In Gedanken versunken erreichte Peter die Pension, ein längliches, in die Jahre gekommenes Gebäude vorn an der Hauptstraße. Vor der Eingangstreppe blieb er stehen, um sich den Matsch von den Schuhen zu klopfen, als plötzlich die Eingangstür aufflog und ein weißes, mit zottigem Fell bewehrtes Monster hervorbrach …

4

»Toby! Nicht!«

Ein entsetzter Ruf folgte dem Zottelvieh, aber es war schon zu spät: Mit den Vorderpfoten voraus stürzte es sich auf Peter, der nicht darauf gefasst gewesen war und unter dem Ansturm glatt zusammenbrach.

Mit einem erstickten Schrei ging er nieder und fand sich am nassen Boden wieder, begraben von weißen Fellmassen. Und als wäre das noch nicht genug, schlabberte auch noch etwas durch sein Gesicht, das warm war und feucht und – jedenfalls kam es Peter so vor – so groß wie ein Waschlappen.

»Nicht, Toby!«, erklang es wieder. »Wie oft hab ich dir schon gesagt, dass du dem Peter nicht das Gesicht abschlecken sollst? Des is pfui, verstehst du? Pfui is des!«

Da das zottige Urvieh nicht auf die Warnung reagieren wollte, wurde es im nächsten Moment beherzt am Halsband gepackt und zurückgezerrt. Jäh bekam Peter wieder Luft und konnte sich aufrichten.

Vor ihm stand ein zehnjähriger Junge, der alle Hände voll zu tun hatte, eine Promenadenmischung im Zaum zu halten, die ihm bis über die Hüfte reichte und ein wenig wie ein zum Leben erwachter Flokati aussah. Die Knopfaugen des Hundes hatten kaum eine Chance, unter all der Wolle hervorzublicken, die auf seinem Kopf wucherte. Die Zunge, die sich eben noch an Peters Gesicht gütlich getan hatte, hing ihm seitlich aus dem Maul.

»Bitte entschuldige, Peter«, meinte der Junge zerknirscht. Sein Kopf war hochrot und von wirrem blondem Haar umrahmt. Einmal mehr war Peter verwundert darüber, wie sehr Lenas Sohn ihn an seinen eigenen erinnerte.

»Schon gut«, erwiderte er, während er sich stöhnend wieder auf die Beine raffte. Notdürftig klopfte er den Schmutz von den Kleidern und versuchte, von seiner Würde zu retten, was noch davon übrig war. »Toby wird es schon noch lernen.«

»Ganz bestimmt sogar.« Nikolas, der im Dorf meist nur ›Nix‹ gerufen wurde (sehr zu Lenas Missfallen), lächelte dünn. »Wirst du’s der Mama erzählen?«

»Nein, werd ich nicht«, versicherte Peter. »Und jetzt ab mit euch«, fügte er mit Blick auf den sich wie wild gebärdenden Hund hinzu, »ehe Toby sich losreißt und noch jemanden zu Tode leckt.«

Nikolas prustete erleichtert los, und auch sein Gelächter hörte sich wie das von Robin an. Dann waren Toby und er auch schon an Peter vorbei und zum Gartentor hinaus, das irgendwann unter den Schneebergen zum Vorschein gekommen war. Peter sah ihnen nach, bis sie die Straße hinab verschwunden waren. Dann wandte er sich um, ging die Stufen hinauf und betrat die Pension, deren einziger Gast er war – infolge der Unwetter waren die Touristen in diesem Winter ausgeblieben.

In der Gaststube war es warm, das Kaminfeuer brannte. Der Geruch von altem Holz und frisch aufgebrühtem Kaffee stieg Peter in die Nase und vermittelte jenes Gefühl von Geborgenheit, das Peter so lange entbehrt hatte. Der Eindruck, nach langer Reise endlich nach Hause zu k …

»Ach herrje! Wie siehst du denn aus?«

Lena kam aus dem Durchgang zur Küche. Sie trug Jeans und eine karierte Bluse. Ihr blondes Haar fiel offen auf ihre Schultern und umrahmte das freundliche Gesicht mit der zierlichen, vielleicht etwas zu spitzen Nase und den himmelblauen Augen.

»Wieso?«, fragte Peter. Er blickte an sich herab, über die Flecken sah er demonstrativ hinweg.

»Hat Toby dich wieder über den Haufen gerannt?«

»Nein«, log er grinsend. »Ich bin ausgerutscht.«

»Dann hast du dich wohl auch in deine Jacke geschnäuzt?«, verlangte sie zu wissen, auf den Kragen seiner Lederjacke deutend, den Toby genüsslich vollgesabbert hatte.

»Klar«, erklärte Peter ungerührt, während er sich gleichzeitig beeilte, die Jacke loszuwerden. »Wir Leute aus der großen Stadt machen das immer so.«

»Tatsächlich?« Sie war vor ihn getreten und beugte sich noch etwas näher zu ihm, wobei sie schnupperte. »Und der Geruch?«

»Ein neues Rasierwasser«, erklärte er.

»Riecht wie nasser Hund«, stellte sie fest.

»Sollte ich duschen?«

»Unbedingt.« Sie grinste schief – und küsste ihn dann sanft auf den Mund, des strengen Geruchs ungeachtet.

»Nanu?« Er sah sie fragend an. »Wofür war das denn?«

»Dafür, dass du versucht hast, Toby nicht zu verraten. Aber du bist ein lausiger Lügner, weißt du. Und jetzt ab unter die Dusche, Herr Fall!«

»Würdest du mir Gesellschaft leisten?«

»Unter der Dusche?«

Er grinste nur und schloss seine Arme um sie.

»Geht leider nicht.« Sie schürzte bedauernd die Lippen. »Ich muss zu Blaufelder zur Besprechung. Das Fest vom nächsten Sonntag, du weißt schon.«

»Na klar, wie konnte ich das vergessen?« Peter schlug sich mit der Hand vor die Stirn. »Das rauschende Dorffest, auf dem Ludwig Blaufelder vor geladenen Gästen seinen großen Plan enthüllen wird …«

»Komm schon, hör auf, dich über ihn lustig zu machen«, tadelte Lena und versetzte Peter einen maßregelnden Klaps auf die Brust. »So schlimm ist er auch wieder nicht. Immerhin weiß er, was gut ist für unser Dorf. Und er hat dir sogar die Ehrenbürgerwürde verliehen. Das ist in der Geschichte von Fall bislang nur zweimal vorgekommen.«

»Na, vielen Dank auch.« Peter schnitt eine Grimasse. »Und davor hat er nach allen Regeln der Kunst gegen mich intrigiert, meine Ermittlungen behindert und mich zeitweise sogar des Mordes verdächtigt.«

»Das habe ich auch«, gestand Lena lächelnd. »Und trotzdem schläfst du mit mir.«

»Und? Muss ich jetzt auch mit Blaufelder schlafen?«

Sie musste lachen. »Nein. Es würde mir eigentlich schon genügen, wenn du nicht andauernd auf ihm rumhackst.«

»Das mach ich nicht.«

»Aber du magst ihn nicht.«

»Zugegeben«, räumte Peter ein. »Er erinnert mich an den Bösewicht aus einem James-Bond-Film, wie er da oben sitzt und die Geschicke des Dorfes lenkt … Hast du das Modell von dem Wellness-Tempel schon mal gesehen, zu dem er sein Hotel umbauen will? Echt gruselig, das Ding.«

»Noch nicht«, gab sie zu, »das will er uns ja heute zeigen. Aber gruselig oder nicht, wenn Blaufelder sein Vorhaben realisiert und sein Hotel tatsächlich in eine Wellness-Oase der Luxusklasse verwandelt, wird das zahllose Touristen nach Fall locken und damit dem ganzen Dorf Fortschritt und Wohlstand bringen.«

»Fortschritt und Wohlstand sind nicht alles, Lena. Man darf sich nicht dafür verkaufen.«

»Sagt der Autor, der eigens nach Bayern gefahren ist, um seinen Krimihelden Nick Stahl, den knallharten Berliner Bullen, bei Alpenglühen und Blasmusik ermitteln zu lassen.«

Erwischt.

»Das war nicht meine Idee«, gab Peter zu bedenken.

»Das mit dem Wellness-Hotel war auch nicht meine Idee«, brachte Lena in Erinnerung. »Und trotzdem wäre ich froh, wenn dadurch ab und zu wieder ein Gast in meiner Pension absteigen würde. Kannst du das nicht verstehen?«

»Doch«, kam Peter nicht umhin zuzugeben.

»Siehst du.« Lena lächelte zufrieden. »Harry war heute Morgen übrigens auch schon da und hat nach dir gefragt.«

»Tatsächlich?« Harald Quinn – oder Harry, wie ihn alle nur nannten – war gebürtiger Hanseat, der in Hamburg eine Professur für Kunstgeschichte bekleidet und sich in Fall zur Ruhe gesetzt hatte. In einem alten Stadel am Ortsrand betrieb er ein kleines Programmkino, in dem er alte Klassiker zeigte – nicht digital, wie er unermüdlich betonte, sondern klassisch analog mit einem richtigen Projektor. Und in seiner unverkrampften und trockenen Art, die Peter in mancher Hinsicht an seinen Lektor Rupert erinnerte, war er ein echter Freund geworden. »Und was wollte er?«

»Hat er nicht genau gesagt. Es ging wohl um das Filmfestival, das er anlässlich des Dorffests abhalten will. Wahrscheinlich braucht er Hilfe bei der Auswahl.«

»Typisch Harry.« Peter schüttelte den Kopf. »Fall versinkt in Schlamm und Morast, und er denkt an die hehre Kunst.«

»Es ist nur Schneematsch«, verbesserte Lena ihn. »Und etwas Unterhaltung kann schließlich nicht schaden.«

»Nur bitte kein Krimi«, wandte Peter ein.

»Und nicht wieder ›Doktor Schiwago‹«, fügte sie hinzu.

Peter nickte. Die Nacht, in der Harry David Leans Meisterwerk vorgeführt hatte, war ihnen allen noch in banger Erinnerung. »Sonst hat er nichts gesagt? Was ist mit der Polizei?«

»Noch immer nichts.« Sie schüttelte den Kopf.

»Seltsam.« Peter runzelte die Stirn. Als sich der Mord an Annegret Moser ereignet hatte, hatten der Lawinenabgang und der Schneesturm dafür gesorgt, dass Fall von der Außenwelt abgeschnitten gewesen war. Inzwischen jedoch war die Straße wieder frei, sodass Bürgermeister Blaufelder seinen Sohn Moritz beauftragt hatte, den elternlosen Emil Lenz ins Tal zu bringen und bei der Polizeiinspektion Berchtesgaden Bericht zu erstatten. Zwar war der Mord an Annegret Moser aufgeklärt worden, aber Peter nahm an, dass die Kriminalpolizei trotzdem noch einige Fragen haben würde. Und vermutlich würde sie auch Wert darauf legen, die beiden Leichen zu untersuchen, die seither in der Kühlkammer der Metzgerei Milz gelagert wurden.

Bio-Kühlkammer, um ganz genau zu sein.

Aber aus irgendeinem Grund war die Polizei noch immer nicht in Fall aufgetaucht …

»Die werden alle Hände voll zu tun haben nach dem Schneechaos«, versuchte sich Lena an einer Erklärung.

»Wir sprechen hier nicht von einem kaputten Gartenzaun, sondern von vorsätzlichem Mord«, gab Peter zu bedenken. »Und es gibt zwei Leichen.«

»Sie werden schon noch kommen. Die Mühlen des Gesetzes mahlen eben langsam.« Sanft, aber energisch löste sie sich aus seiner Umarmung. »Und nun an den Schreibtisch, Herr Schriftsteller! Oder muss ich erst richtig böse werden?«

»Bitte nicht.« Peter hob resignierend die Hände. »Ich mach mich gleich an die Arbeit.«

»Das hier wirst du sicher gut brauchen können«, meinte Lena und hielt ihm eine kleine Papiertüte hin.

»Was ist das? Hasch?«

»Fast. Frische Lakritze – mit einem schönen Gruß von Kypriana.«

Verblüfft nahm Peter das Tütchen entgegen. Er wusste immer noch nicht, woher Kypriana, das kauzige alte Kräuterweib, das außerhalb des Dorfes in der alten Spindlermühle wohnte, von seiner Leidenschaft für Lakritze erfahren hatte. Aber offenbar hatte sie es sich zur Aufgabe gemacht, ihn regelmäßig mit ihrem selbst gemachten Bärendreck zu versorgen, wie sie es nannte – was Peter wiederum nur recht sein konnte, denn das Zeug schmeckte wirklich fabelhaft.

»Was ist nur an dir, Peter Fall?«, fragte Lena.

»Was meinst du?«

»Ich habe es ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass Kypriana jemandem etwas geschenkt hat. Sie scheint dich gern zu haben.«

»Ich bin geschmeichelt«, log Peter. Die Vorstellung, dass die kratzbürstige Alte ihn womöglich tatsächlich in ihr Herz geschlossen haben könnte, verstörte ihn.

»Muss ich mir etwa Sorgen machen?« Lena hob eine Braue.

»Eher nicht«, versicherte er.

»Dann an die Arbeit!«

»Mein Verleger wäre stolz auf dich.«

Über die knarrende Treppe stieg Peter hinauf in den ersten Stock, wo sich sein Zimmer befand. Zwar war er inzwischen umgezogen und schlief in Lenas Wohnung im Dachgeschoss des Hauses, aber da es keine anderen Gäste gab, hatte er das Zimmer behalten und nutzte es als Arbeitszimmer: Auf dem kleinen Tisch, den er vors Fenster gezogen hatte, damit er den Ausblick auf die schneebedeckten Berge vor sich hatte, stand sein Notebook und erwartete ihn wie ein alter Freund, den er wieder neu entdeckt und schätzen gelernt hatte.

Zu Hause in Köln war die Arbeit zuletzt nur noch eine Qual gewesen: Lustlos hatte Peter am Computer gesessen, hatte Wort um Wort in die Zeilen geworfen, ohne wirklich mit dem Herzen oder auch nur mit dem Verstand dabei zu sein. Das Ergebnis war fraglos das schlechteste Manuskript gewesen, das er jemals abgegeben hatte. Doch seit Peter in Fall weilte, fühlte er sich inspiriert wie lange nicht mehr. Nicht von ungefähr hatte er allein in den vergangenen fünf Tagen ganze acht Kapitel vorgelegt, mehr als in den beiden Monaten zuvor. Die Ruhe und das neue Selbstvertrauen, das er gewonnen hatte, machten es möglich.

Und Lena …

Unwillkürlich fragte er sich, wie es sein würde, sie mit nach Köln zu nehmen, um sie Rupert und Burgstein vorzustellen. Sie hatten noch nicht darüber gesprochen, aber er wollte auf jeden Fall, dass sie mit ihm kam, ebenso wie Nikolas und von ihm aus auch noch der verdammte Hund … Er hatte einmal den Fehler begangen, die Frau, die er liebte, einfach gehen zu lassen – ein zweites Mal würde ihm das nicht passieren.

Er ging kurz duschen, um den Hundegeruch loszuwerden, dann nahm er am Schreibtisch Platz und schaltete das Notebook an, um den Ermittlungen von Nick Stahl einige weitere Seiten hinzuzufügen. Ein Serienkiller trieb diesmal sein Unwesen, dessen Spur den harten Berliner Bullen zunächst nach München geführt hatte und von dort in ein kleines Dorf in den Bergen, das infolge heftigen Schneefalls völlig von der Außenwelt abgeschnitten und von skurrilen Gestalten bevölkert war.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder bereits verstorbenen Personen sind natürlich rein zufälliger Natur …

Die betreffende Szene hatte Peter bereits am Vorabend begonnen – die Beschreibung eines Mordfalls. Es gehörte zu den seltsamen Seiten des Schriftstellerberufs, sich mitunter in Szenen und Begebenheiten einfinden zu müssen, die man nicht unbedingt am eigenen Leib erfahren hatte. In Interviews verwies Peter in diesem Zusammenhang gern auf die Tätigkeit eines Schauspielers, der ja auch nicht mal eben jemanden umbringen konnte, nur weil er einen Mörder zu spielen hatte. Man war eben auf seine Fantasie angewiesen, und Autor zu sein bedeutete, die Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit zu jeder Zeit überschreiten zu können.

Er überflog die Seiten, die er zuletzt geschrieben hatte, dann schloss er für einen Moment die Augen und konzentrierte sich, versuchte, sich in Handlung und Sprache des Romans einzufinden. Und dann begann er zu tippen …

Die Zeit schien stillzustehen.

Nick schüttelte den Kopf, um die Benommenheit loszuwerden. War er etwa eingeschlafen? Wie, verdammt nochmal, hatte das passieren können? Lag es an dem Zeug, das er getrunken hatte?

Er rieb sich die Schläfen, dann richtete er sich langsam auf. Schummriges Zwielicht herrschte, grauer Schein fiel durch die schmutzigen Fenster. Offenbar war es bereits Abend, was bedeuten musste, dass er den ganzen Tag über weggetreten gewesen war …

»Scheiße«, knurrte Nick und knetete seinen schmerzenden Nacken. Dann stand er auf und blickte sich in dem Durcheinander um, das in der alten Hütte herrschte. Kaum zu glauben, dass jemand diese Bruchbude sein Zuhause nannte. Es roch nach Moder und altem Holz, und irgendwo tropfte Wasser, weil das Dach undicht war.

Sein kauziger Gastgeber saß unweit von ihm im Schaukelstuhl. Die Rückenlehne war ihm zugewandt, sodass Nick nur die Beine sehen konnte, die wie immer auf dem Schemel ruhten. Sie regten sich nicht, ihr Besitzer schien noch den Schlaf der Gerechten zu halten.

»Aufwachen«, rief Nick erbarmungslos und näherte sich dem Schaukelstuhl. Dabei fiel er beinahe über die Unordnung, die auf dem Boden herrschte, und trat um ein Haar in einen Fressnapf, der noch zur Hälfte gefüllt war und auf dem mit dickem Filzstift und in ungelenken Buchstaben der Name »Rolf« geschrieben stand.

»Sieh an«, knurrte er, während er den Sessel umrundete, »ich wusste gar nicht, dass Sie einen Hund …«

In diesem Moment erblickte er ihn.

Der kauzige Alte saß wie immer da, die Beine bequem auf den Schemel gelegt – aber er schlief nicht. Jedenfalls war es nicht die Sorte Schlaf, aus der man wieder erwachte.

Die Augen des Alten waren weit aufgerissen.

Das linke schien Nick in stummem Entsetzen anzustarren.

Im rechten steckte ein Pfeil.

5

Ein Geräusch schreckte Peter auf.

Jäh fuhr er hoch und spürte einen heftigen, stechenden Schmerz, der im Nacken begann, jedoch wie ein elektrischer Schlag durch seinen ganzen Körper fuhr.

»Elender Mist!«

Stöhnend rieb sich Peter die schmerzende Stelle, während er sich verwirrt umblickte. Er saß noch immer am Schreibtisch. Sein Notebook stand aufgeklappt vor ihm, doch der Bildschirm leuchtete nicht mehr. Und noch etwas war anders.

Draußen war es dunkel geworden.

Peter erinnerte sich, dass er bis Mittag gearbeitet und sich dann kurz mit Harry getroffen hatte. Danach war er an den Schreibtisch zurückgekehrt und hatte seine Arbeit bis in die Abendstunden fortgesetzt. Dabei musste er eingeschlafen sein …

Ein Blick auf die Uhr.

Halb zwölf.

Warum in aller Welt hatte Lena ihn nicht geweckt?

Plötzlich ein Geräusch, ein leises Klicken. Peter erinnerte sich dunkel, dass es dieses Geräusch gewesen war, das ihn aus dem Schlaf gerissen hatte – aber woher kam es?

Das Geräusch wiederholte sich, und er begriff, dass es von etwas stammte, das von außen gegen das Fensterglas geworfen wurde, vermutlich kleine Kiesel. Er stand auf und beugte sich über den Schreibtisch, konnte in der Dunkelheit, die draußen herrschte, jedoch nichts erkennen. Als es wieder klickte, schob er in einem energischen Entschluss den Tisch zur Seite, trat ans Fenster und öffnete es.

Unten auf der Straße stand Nikolas, mit wirrem Haar und wie immer hochrotem Kopf.

»Nix«, entfuhr es Peter verblüfft. »Was tust du denn da?«

»Peter«, drang es von unten. Die Stimme des Jungen war ein geflüsterter Schrei. »Es ist ganz dringend!«

»Wo ist Toby?«, wollte Peter wissen.

Warum in aller Welt frage ich nach dem Hund?

»Du sollst in die Kirche kommen, Peter! Der Pfarrer will dich sprechen, ganz dringend.«

»Worum geht es?«

»Das weiß ich nicht. Aber es ist dringend, und du sollst sofort kommen.«

Peter wusste nicht, ob er sich bedanken oder laut fluchen sollte. Er war noch benommen vom Schlaf, in den er so unerwartet gefallen war, und nun stand plötzlich Nikolas vor seinem Fenster und sagte ihm, dass er in die Kirche kommen sollte.

»Ich komme«, hörte Peter sich dennoch selbst sagen, während er bereits in seine Stiefel schlüpfte, und im nächsten Moment war er schon auf dem Weg nach unten. In der Pension war alles dunkel, offenbar war Lena bereits schlafen gegangen. Oder sie weilte außer Haus und hatte noch jemanden besucht. Nur: Warum hatte sie ihm dann nicht Bescheid gesagt?

Noch immer ein wenig benommen eilte Peter die Stufen hinab, wobei er gleichzeitig versuchte, in seinen Anorak zu schlüpfen. Auch wenn es zu schneien aufgehört hatte, waren die Nächte in den Bergen weiterhin eisig kalt, und er hatte keine Lust, sich einen Schnupfen zu holen, nur weil es Leonhardt Clement einfiel, ihn mitten in der Nacht zu sich zu zitieren. Was sollte das überhaupt? Was hatte den Hochwürden dabei geritten? Und wieso setzte er Nikolas als Laufburschen ein? Sollte der Junge nicht längst im Bett sein? Das alles ergab nicht unbedingt Sinn.

An solchen Fragen rätselnd, durchmaß Peter den Gastraum und öffnete die Tür nach draußen. Kalte Nachtluft schlug ihm entgegen, die nicht mehr wie vor einigen Tagen nach Schnee und Winter roch, sondern feucht und irgendwie faulig. Man hatte ihm gesagt, dass dies von dem alten Holz rühre, aus dem die meisten der altehrwürdigen Faller Gebäude bestünden. Peter konnte sich nicht recht daran gewöhnen. Schnaubend trat er ins Freie.

![Die Farm der fantastischen Tiere. Voll angekokelt! [Band 1] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/710616cb53ccb4acc4a9849ce5514b3c/w200_u90.jpg)

![Die Farm der fantastischen Tiere. Einfach unbegreiflich! [Band 2] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4d3987251531d3c0eb5b0ada994d2676/w200_u90.jpg)